2020-2021学年八年级语文部编版下册23《马说》课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年八年级语文部编版下册23《马说》课件(28张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-19 09:30:01 | ||

图片预览

文档简介

第六单元·阅读

马说

韩愈

CHUZHONG YUWEN

伯乐相马

马 说

学习目标

1.能正确朗读课文,积累常见文言词语,疏通文意。

2.通过朗读,结合具体文句理解虚词在表情达意上的作用。

3.结合创作背景,理解作者寄寓其中的不平之气。

马 说

文学常识

作者简介

韩愈(768—824)字退之,河阳(现在河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,是“唐宋八大家”之首。自谓郡望(郡里的显贵家族)昌黎,世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。

马 说

文体知识

“说”,是古代的一种文体,用以陈述作者对某个问题的见解和主张,写法十分灵活,常常运用托物寓意的手法。

“说”就是“谈谈”的意思,“马说”意为“谈谈千里马”,我们之前学过《爱莲说》。

马 说

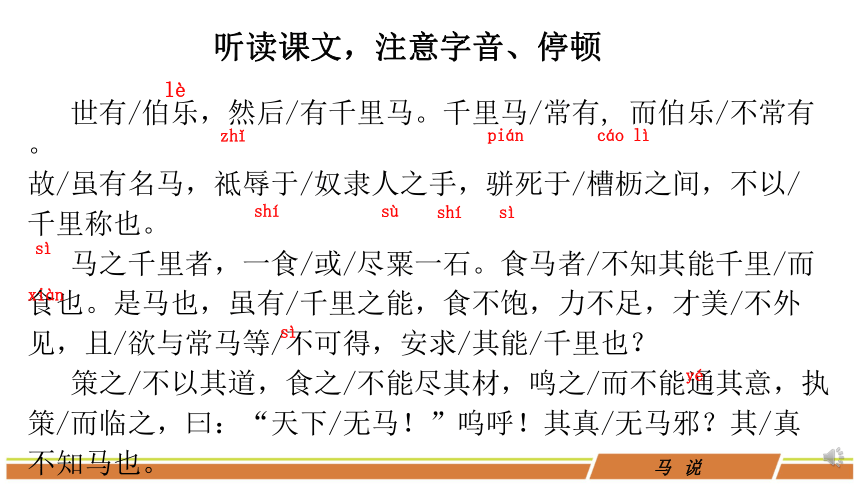

听读课文,注意字音、停顿

世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有, 而伯乐/不常有。

故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/

千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石。食马者/不知其能千里/而

食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外

见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执

策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真

不知马也。

马 说

lè

cáo

lì

yé

zhǐ

pián

shí

sù

sì

sì

sì

shí

xiàn

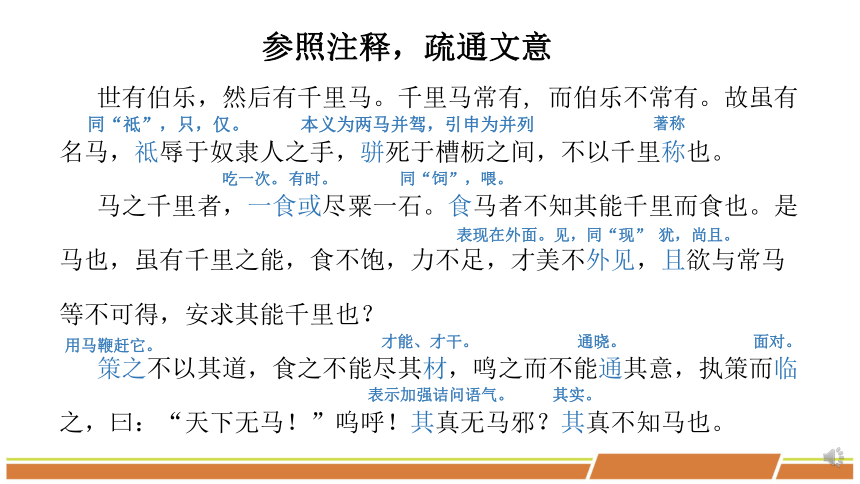

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

同“祗”,只,仅。

本义为两马并驾,引申为并列

著称

吃一次。

有时。

同“饲”,喂。

表现在外面。见,同“现”

犹,尚且。

用马鞭赶它。

才能、才干。

通晓。

面对。

表示加强诘问语气。

其实。

参照注释,疏通文意

积累词语

通假字

祗:同“衹(只)”,只、仅。

食:同“饲”,喂。

见:同“现”。

马 说

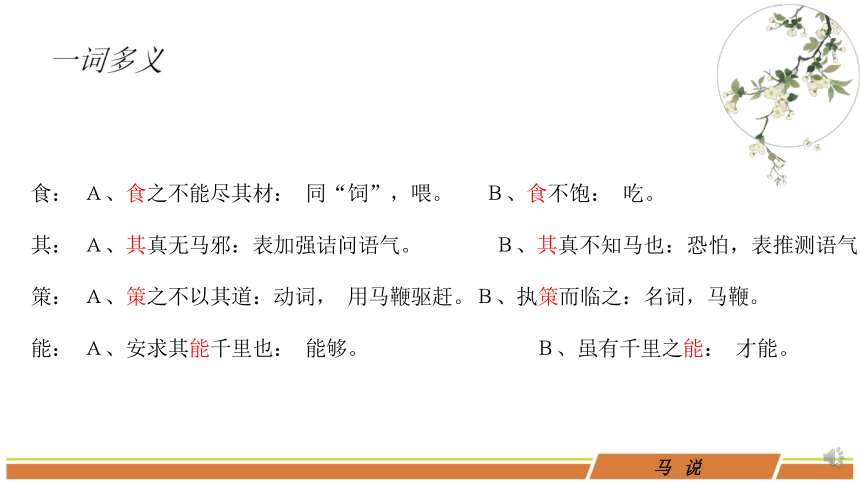

一词多义

马 说

食: A、食之不能尽其材:?同“饲”,喂。 B、食不饱:?吃。

其:?A、其真无马邪:表加强诘问语气。?? B、其真不知马也:恐怕,表推测语气。

策:?A、策之不以其道:动词,?用马鞭驱赶。B、执策而临之:名词,马鞭。

能:?A、安求其能千里也:?能够。? B、虽有千里之能:?才能。

词类活用

策之不以其道:名词活用作动词,用马鞭驱赶。

食之不能尽其材:形容词用作动词,竭尽。

食马者不知其能千里而食也:数量词活用作动词,日行千里。

马 说

参考译文

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能获得千里马的称号。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要和普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭站在它的跟前说:"天下没有千里马!"唉!真的没有千里马吗?其实是他们真的不识得千里马吧!?

马 说

思考:本文可分为几个层次?如何划分?请用简洁的语言概括每一层的内容。

本文共三个自然段,可分为三部分。

第一部分(1段):说明伯乐对千里马命运的决定作用。

第二部分(2段):揭示千里马被埋没的根本原因。

第三部分(3段):总结全文,着力写“食马者”的愚妄。

理清层次

思考:1、文章开篇引用了伯乐和千里马的故事,作者提出了什么观点?

马 说

研读课文,探究学习

“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。”

前一句说明了千里马对伯乐的依赖关系,千里马和普通马在外表上差距很小,没有伯乐那样善于相马的人,千里马往往不可能被发现。后一句则说明千里马和伯乐二者间的数量对比关系,由于伯乐“不常有”,就会导致千里马不可避免的被埋没这一悲惨结局。

2、千里马有一个重要特征你知道是什么吗?

“一食或尽粟一石”。

石是容量单位,一石等于十斗。千里马一顿就要吃这么多粮食,其惊人的食量超出了普通人的想象。

3、那食量惊人的千里马吃到了足够的粮食吗?

从哪儿能看出来?

“食不饱,力不足,才美不外见”证明了千里马根本就吃不饱,吃不饱导致它没有足够的力气,它的才能和美好的素质也就表现不出来,连普通马都比不上,这就造成千里马的才能被埋没。可见,“食不饱”是千里马被埋没的最终原因。而埋没千里马的就是与其相处最多的“食马者”。

“食马者不知其能千里而食也”,这说明食马者是无知的、愚蠢的。不止如此,他们“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”,不按千里马的特性来对待它,面对着无法展露才能的千里马还用极其傲慢的态度发出“天下无马!”的荒谬言论,这将食马者的愚昧无知表现的淋漓尽致。其实不是没有千里马,而是不识千里马!

4、“食马者”是如何埋没千里马的?这说明了什么?

5、所以作者在文章的最后发出了“其真不知马也!”的感叹,这句话表达了作者怎样的感情?思考应该用怎样的语气来读呢?

这句话表示感叹语气,凝聚着作者的愤慨与嘲讽。

6、文中还有两处语句表达了作者强烈的情感,请你找出来并思考表达了作者怎样的情感?应该用怎样的语气来读?

“不以千里称也。”,表陈述语气,流露出惋惜、慨叹的情感。

“安求其能千里也?”,表反诘语气,表达了同情、激愤与不平的情感。

我们发现,这三个句子都有一个共同的特点,那就是都有虚词“也” 。

“也”是个常见的文言虚词,大多置于句末表示说话人的语气,有时也放在句中表示短暂的停顿,用来提醒读者注意下面将要说到的内容。虚词的恰当运用,能表达出某些微妙的情感,引起读者的回味。

7、此时,你还认为这是一个单纯关于马的故事吗?如果不是,文中的千里马、伯乐、食马者各指的是谁?

文章处处写马,而句句都在贬“人”,它借有关千里马和伯乐的传说,把愚妄浅薄的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,将善于识别和使用人才的领导者比作“伯乐”。集中阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者摧残和埋没人才的现象进行了猛烈的抨击,寓深刻思想于具体的形象之中。这种手法叫做托物寓意,这也是“说”这种古代文体的一大写作特点。

8、本文通过描写千里马的遭遇,揭示了什么主旨(找出文中的中心句),表达了作者怎样的思想感情?

千里马的遭遇就是韩愈本人的现实写照。韩愈,满腹才华!位列“唐宋八大家”之首!?但他三次上书宰相们请求录用,却“志不得通”;他在京城寻找机会、奔走求告,滞留十余年之久!韩愈借马之口,诉说了自己强烈的不平和悲愤。

8、本文通过描写千里马的遭遇,揭示了什么主旨(找出文中的中心句),表达了作者怎样的思想感情?

中心句:“其真无马邪?其真不知马也!”

文章借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉,表达强烈的愤慨和深沉的痛惜之情。

延伸拓展

在现实社会中是否存在“千里马”的遭遇呢?如果你认为自己是千里马,却没有伯乐,又该怎么办呢? 请结合实际谈一谈。

马 说

(1)伯乐的作用很重要,但并不起决定作用。

(2)是金子总会发光,关键在于你是不是真金。

(3)不是说能日行千里的马才是好马,能拉车耕地的马只要不偷懒也应该算是好马。

(4)既要努力学习、努力工作,拥有真本领,又要积极寻找机会,寻找伯乐,大胆展示自己的才华。

马 说

延伸拓展

作业布置

1.背诵全文

2.阅读韩愈的《龙说》《师说》等作品

马 说

结束语

学习过这篇文章,我们为自己生活在新社会而倍感幸福。同学们,我们要在人生的黄金时期,自觉的加强学习,不断的增强本领,使自己成为对社会发展有用的人才,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。做勇担民族复兴大任的新时代追梦者、圆梦人!

马 说

业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随。 ——韩愈

谢谢观看

马说

韩愈

CHUZHONG YUWEN

伯乐相马

马 说

学习目标

1.能正确朗读课文,积累常见文言词语,疏通文意。

2.通过朗读,结合具体文句理解虚词在表情达意上的作用。

3.结合创作背景,理解作者寄寓其中的不平之气。

马 说

文学常识

作者简介

韩愈(768—824)字退之,河阳(现在河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家,是“唐宋八大家”之首。自谓郡望(郡里的显贵家族)昌黎,世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。

马 说

文体知识

“说”,是古代的一种文体,用以陈述作者对某个问题的见解和主张,写法十分灵活,常常运用托物寓意的手法。

“说”就是“谈谈”的意思,“马说”意为“谈谈千里马”,我们之前学过《爱莲说》。

马 说

听读课文,注意字音、停顿

世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有, 而伯乐/不常有。

故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/

千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石。食马者/不知其能千里/而

食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外

见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执

策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真

不知马也。

马 说

lè

cáo

lì

yé

zhǐ

pián

shí

sù

sì

sì

sì

shí

xiàn

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

同“祗”,只,仅。

本义为两马并驾,引申为并列

著称

吃一次。

有时。

同“饲”,喂。

表现在外面。见,同“现”

犹,尚且。

用马鞭赶它。

才能、才干。

通晓。

面对。

表示加强诘问语气。

其实。

参照注释,疏通文意

积累词语

通假字

祗:同“衹(只)”,只、仅。

食:同“饲”,喂。

见:同“现”。

马 说

一词多义

马 说

食: A、食之不能尽其材:?同“饲”,喂。 B、食不饱:?吃。

其:?A、其真无马邪:表加强诘问语气。?? B、其真不知马也:恐怕,表推测语气。

策:?A、策之不以其道:动词,?用马鞭驱赶。B、执策而临之:名词,马鞭。

能:?A、安求其能千里也:?能够。? B、虽有千里之能:?才能。

词类活用

策之不以其道:名词活用作动词,用马鞭驱赶。

食之不能尽其材:形容词用作动词,竭尽。

食马者不知其能千里而食也:数量词活用作动词,日行千里。

马 说

参考译文

世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不能获得千里马的称号。

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质也就表现不出来,想要和普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不足以使它充分发挥自己的才能,它鸣叫却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭站在它的跟前说:"天下没有千里马!"唉!真的没有千里马吗?其实是他们真的不识得千里马吧!?

马 说

思考:本文可分为几个层次?如何划分?请用简洁的语言概括每一层的内容。

本文共三个自然段,可分为三部分。

第一部分(1段):说明伯乐对千里马命运的决定作用。

第二部分(2段):揭示千里马被埋没的根本原因。

第三部分(3段):总结全文,着力写“食马者”的愚妄。

理清层次

思考:1、文章开篇引用了伯乐和千里马的故事,作者提出了什么观点?

马 说

研读课文,探究学习

“世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。”

前一句说明了千里马对伯乐的依赖关系,千里马和普通马在外表上差距很小,没有伯乐那样善于相马的人,千里马往往不可能被发现。后一句则说明千里马和伯乐二者间的数量对比关系,由于伯乐“不常有”,就会导致千里马不可避免的被埋没这一悲惨结局。

2、千里马有一个重要特征你知道是什么吗?

“一食或尽粟一石”。

石是容量单位,一石等于十斗。千里马一顿就要吃这么多粮食,其惊人的食量超出了普通人的想象。

3、那食量惊人的千里马吃到了足够的粮食吗?

从哪儿能看出来?

“食不饱,力不足,才美不外见”证明了千里马根本就吃不饱,吃不饱导致它没有足够的力气,它的才能和美好的素质也就表现不出来,连普通马都比不上,这就造成千里马的才能被埋没。可见,“食不饱”是千里马被埋没的最终原因。而埋没千里马的就是与其相处最多的“食马者”。

“食马者不知其能千里而食也”,这说明食马者是无知的、愚蠢的。不止如此,他们“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”,不按千里马的特性来对待它,面对着无法展露才能的千里马还用极其傲慢的态度发出“天下无马!”的荒谬言论,这将食马者的愚昧无知表现的淋漓尽致。其实不是没有千里马,而是不识千里马!

4、“食马者”是如何埋没千里马的?这说明了什么?

5、所以作者在文章的最后发出了“其真不知马也!”的感叹,这句话表达了作者怎样的感情?思考应该用怎样的语气来读呢?

这句话表示感叹语气,凝聚着作者的愤慨与嘲讽。

6、文中还有两处语句表达了作者强烈的情感,请你找出来并思考表达了作者怎样的情感?应该用怎样的语气来读?

“不以千里称也。”,表陈述语气,流露出惋惜、慨叹的情感。

“安求其能千里也?”,表反诘语气,表达了同情、激愤与不平的情感。

我们发现,这三个句子都有一个共同的特点,那就是都有虚词“也” 。

“也”是个常见的文言虚词,大多置于句末表示说话人的语气,有时也放在句中表示短暂的停顿,用来提醒读者注意下面将要说到的内容。虚词的恰当运用,能表达出某些微妙的情感,引起读者的回味。

7、此时,你还认为这是一个单纯关于马的故事吗?如果不是,文中的千里马、伯乐、食马者各指的是谁?

文章处处写马,而句句都在贬“人”,它借有关千里马和伯乐的传说,把愚妄浅薄的统治者比作“食马者”,将人才比作“千里马”,将善于识别和使用人才的领导者比作“伯乐”。集中阐述了封建社会中人才被埋没的原因,对统治者摧残和埋没人才的现象进行了猛烈的抨击,寓深刻思想于具体的形象之中。这种手法叫做托物寓意,这也是“说”这种古代文体的一大写作特点。

8、本文通过描写千里马的遭遇,揭示了什么主旨(找出文中的中心句),表达了作者怎样的思想感情?

千里马的遭遇就是韩愈本人的现实写照。韩愈,满腹才华!位列“唐宋八大家”之首!?但他三次上书宰相们请求录用,却“志不得通”;他在京城寻找机会、奔走求告,滞留十余年之久!韩愈借马之口,诉说了自己强烈的不平和悲愤。

8、本文通过描写千里马的遭遇,揭示了什么主旨(找出文中的中心句),表达了作者怎样的思想感情?

中心句:“其真无马邪?其真不知马也!”

文章借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,寄托作者怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉,表达强烈的愤慨和深沉的痛惜之情。

延伸拓展

在现实社会中是否存在“千里马”的遭遇呢?如果你认为自己是千里马,却没有伯乐,又该怎么办呢? 请结合实际谈一谈。

马 说

(1)伯乐的作用很重要,但并不起决定作用。

(2)是金子总会发光,关键在于你是不是真金。

(3)不是说能日行千里的马才是好马,能拉车耕地的马只要不偷懒也应该算是好马。

(4)既要努力学习、努力工作,拥有真本领,又要积极寻找机会,寻找伯乐,大胆展示自己的才华。

马 说

延伸拓展

作业布置

1.背诵全文

2.阅读韩愈的《龙说》《师说》等作品

马 说

结束语

学习过这篇文章,我们为自己生活在新社会而倍感幸福。同学们,我们要在人生的黄金时期,自觉的加强学习,不断的增强本领,使自己成为对社会发展有用的人才,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。做勇担民族复兴大任的新时代追梦者、圆梦人!

马 说

业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随。 ——韩愈

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读