2020-2021学年九年级语文部编版下册第13课《短文两篇》课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年九年级语文部编版下册第13课《短文两篇》课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 350.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

13 短文两篇

谈 读 书

新课导入

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

任何时候我也不会满足,越是多读书,就越是深刻地感到不满足,越感到自己知识贫乏。 ——马克思

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。

——莎士比亚

你们知道哪些与书有关的名言名句呢?

走近作者

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国作家、哲学家、思想家、科学家。主要著作有《新工具论》《随笔》《论科学的增进》以及《学术的伟大复兴》等。其《随笔》中多为短小议论文,论述广泛,见解独到,给人启迪。

培根被弹劾成为平民之后,将全部精力投入到了研究学问中。他使用随笔这一体裁,讲述自己从不同角度看待事物的想法,内容涉及政治、经济、爱情﹑婚姻、友谊、艺术、教育和伦理等,字里行间透露出自己的人生态度和处世方式。其中《谈读书》犹如一位洞察世事人情的饱学之士对世人的谆谆告诫,是英国文学史上重要的劝学名篇。

背景资料

字词梳理

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

jué

liú

zhì

cī

怡情( ) 统筹( ) 藻饰( )

狡黠( ) 诘难( ) 要诀( )

蒸馏( ) 滞碍( )

吹毛求疵( )

字词梳理

词语解释

怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

诘难:诘问,为难。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段语词。指读书局限于文字的推求。

滞碍:不通畅。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

吹毛求疵:刻意挑剔毛病,寻找差错。

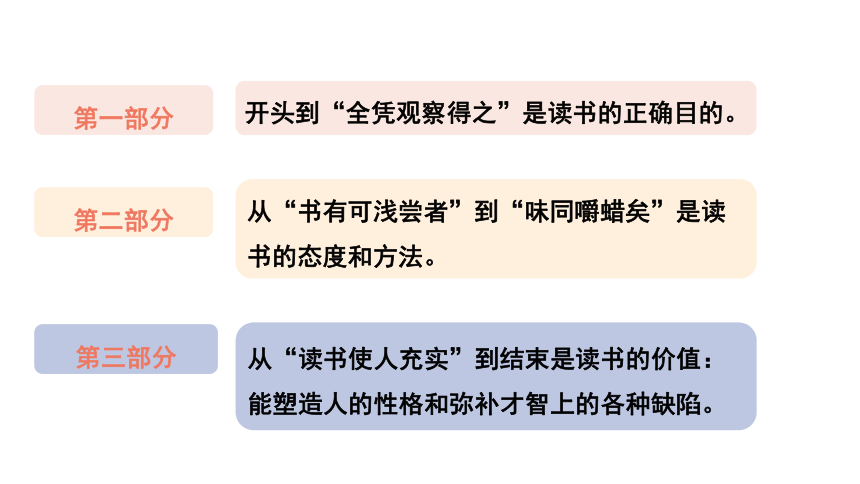

第一部分

第二部分

第三部分

开头到“全凭观察得之”是读书的正确目的。

从“书有可浅尝者”到“味同嚼蜡矣”是读书的态度和方法。

从“读书使人充实”到结束是读书的价值:能塑造人的性格和弥补才智上的各种缺陷。

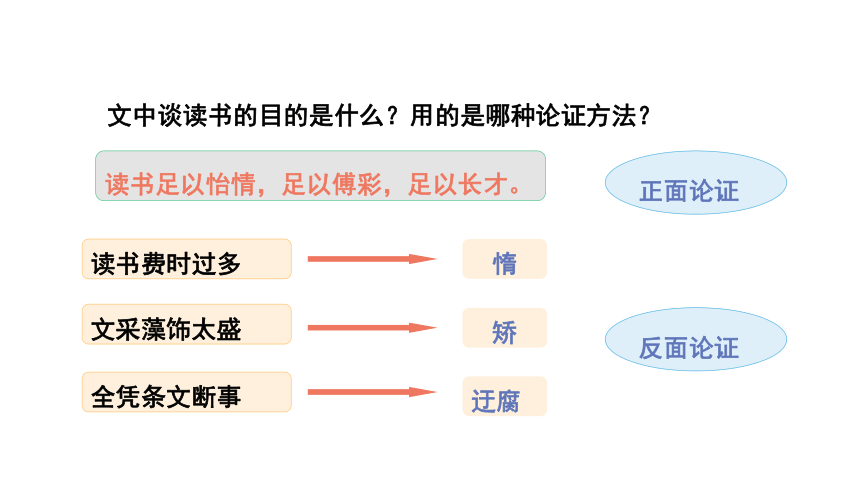

文中谈读书的目的是什么?用的是哪种论证方法?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

读书费时过多

文采藻饰太盛

全凭条文断事

惰

矫

迂腐

正面论证

反面论证

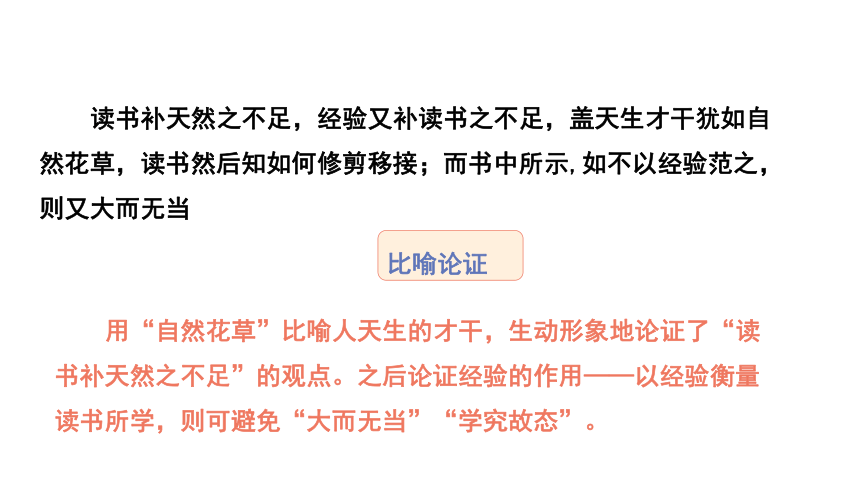

比喻论证

读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接;而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当

用“自然花草”比喻人天生的才干,生动形象地论证了“读书补天然之不足”的观点。之后论证经验的作用——以经验衡量读书所学,则可避免“大而无当”“学究故态”。

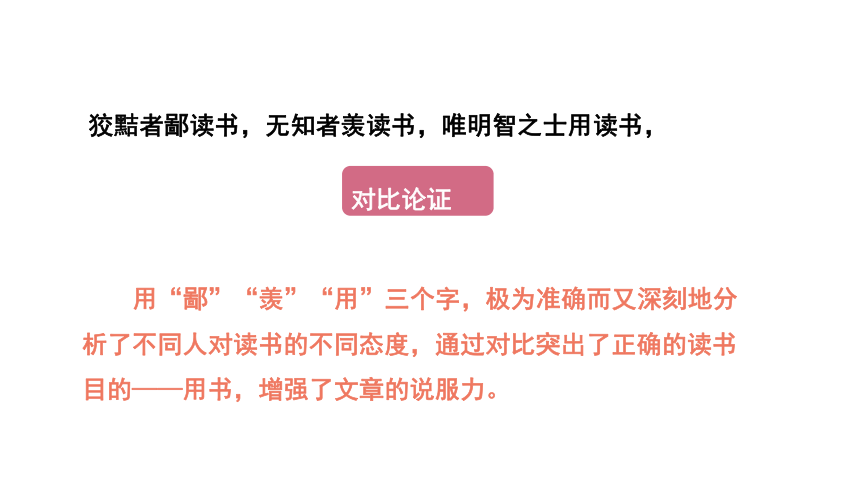

对比论证

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,

用“鄙”“羡”“用”三个字,极为准确而又深刻地分析了不同人对读书的不同态度,通过对比突出了正确的读书目的——用书,增强了文章的说服力。

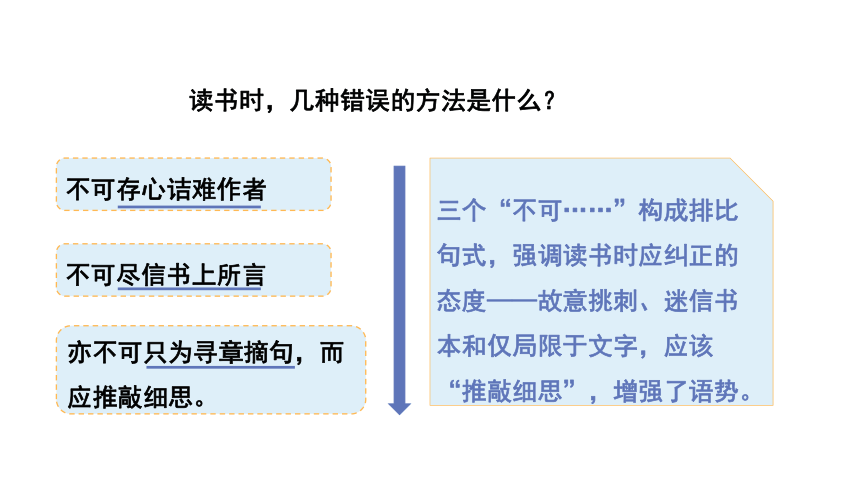

读书时,几种错误的方法是什么?

不可存心诘难作者

不可尽信书上所言

亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

三个“不可……”构成排比句式,强调读书时应纠正的态度——故意挑刺、迷信书本和仅局限于文字,应该“推敲细思”,增强了语势。

对不同的书,作者主张怎样阅读?

书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

选读

浏览

精读

摘要

书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡。容易丧失精华,使读者的乐趣减少。

比喻论证

本文在阐发读书的价值时,为什么提起“讨论使人机智,作文使人准确”?

本文是一篇随笔,内容和形式比较自由。这里在论述“读书”主线之外,论及讨论、作文的价值所在,既使文章内容充实,又使行文显得摇曳多姿。

说一说,读书的价值都有哪些?

“读史使人明智”到“皆成性格”

“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”

塑造人的性格

弥补才智上的缺陷

疑难探究

怎样理解“读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言”?

这句话实际上告诉人们读书要有正确的心态。首先要明确读书的目的是怡情、傅彩、长才,所以我们要善于从书中学到知识,而不要用挑剔、批评的眼光去读书;但我们也要有自己的主见,不能人云亦云,完全丧失自我,书本中也有不正确的地方,我们要勤于思考,坚持真理,不要轻易盲从。

疑难探究

《谈读书》是一篇随笔,是一位洞察世事人情的饱学之士,对世人的谆谆告诫。全文好似一篇谈话,富于针对性,从写法上看,文章是如何说理的?

(1)运用比喻说理。例如,用“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来说明读书对人的天赋的作用。这样写,生动形象,通俗易懂。

疑难探究

(2)运用排比说理。例如,“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。”又如,“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。”这样写,使所说的道理十分显豁,让人读起来富有气势,增强了说服力和感染力。

(3)运用对比说理。正面说了,再从反面来说,使说理更加全面、有力。例如,文章的开头从正面论说了读书的目的,接着从反面说了读书的三种倾向。

本文精辟地论述了有关“读书”的种种看法,包括读书的正确目的、态度方法、价值等,对引导读者多多读书,学会用书,通过读书来完善自我具有重要启发意义。

主旨归纳

本文笔法灵活,说理方法多样,语言生动。

(1)运用了比喻说理的方法。如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,说明了读书对人的天赋的作用。这样写,生动形象,通俗易懂。

写作特色

(2)运用了排比说理的方法。如“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际”。这样写,不仅使所说的道理十分显豁,读起来有气势,而且增强了文章的说服力和感染力。

(3)运用了对比说理的方法。正面说了以后,再从反面来说,使说理更加全面、有力。例如,文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向。

写作特色

不求甚解

新课导入

“行万里路,读万卷书”。十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。今天这节课我们继续学习《短文两篇》的另一篇文章《不求甚解》,看看马南邨对“不求甚解”有什么新解。

走近作者

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。建国后历任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字里,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

背景资料

字词梳理

shèn

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

字词梳理

词语解释

不求甚解:

咬文嚼字:

因小失大:

原指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

过分斟酌字句,多用来指死抠字眼而不注重精神实质。

为了小的利益,造成大的损失。

豁然贯通:

开卷有益:

狂妄自大:

指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达的样子;贯通,前后贯穿通晓。

读书有好处。

指极其放肆,自高自大,目中无人。

第一部分

第二部分

第三部分

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例阐述不求甚解的真正含义。

总结强调重要的书要反复阅读。

仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

作者要批驳的靶子是什么?

对任何问题不求甚解都是不好的。

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行批驳,在批驳的过程中阐述“读书要虚心,读书的要诀全在于会意,重要的书要反复阅读”的观点。

简要分析第3段的论证思路。

首先提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。然后,进一步指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。最后,以陶渊明的事例进行证明。

肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

作者是怎样理解“不求甚解”的?

第二,说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。

第一,表示虚心。因为书不一定都能读懂,应承认自己“不求甚解”。

为了论证观点,作者用了哪些论证方法?

举例论证

道理论证

普列汉诺夫读书的例子,从反面证明读书一定要有虚心的态度,不要死抠字句,而要理解精神实质。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,证明“不求甚解”比“务于精熟”高明,知识面更广,了解问题更全面。

引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题。引用陆象山的话作为道理论据,指出实际上与不求甚解有相通之处。巩固己方观点,使论证更严密。

疑难探究

相同点:这两篇短文在思想内容上有相似之处,都围绕读书来谈,都谈到了读书的态度、方法;论证思路清晰,结构严谨,论证方法灵活多变,有理有据。

说说本课的两篇文章有何异同。

不同点:(1)两文论证的方式不同,《谈读书》是立论,从正面提出观点,逐层论证;《不求甚解》是驳论,先树立批驳的靶子,在批驳别人观点的过程中阐述自己的主张。

(2)论证的方法略有不同。《谈读书》运用了比喻论证、对比论证等论证方法;《不求甚解》运用了引用论证、举例论证等论证方法。

(3)两文语言风格不同。《谈读书》的语言精练华美,如夏日牡丹;《不求甚解》的语言严谨质朴,如秋菊傲傲。

疑难探究

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

主旨归纳

1.于驳论中树立观点。

这是一篇驳论文,作者在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的观点和主张。文章全面地解释了陶渊明的原话,揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定“不求甚解”的读书态度的观点做了批驳,在批驳的过程中阐述读书的要诀全在会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读的正确主张。

写作特色

2.运用多种论证方法。

(1)运用引用论证的方法。如作者用陶渊明的“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点。

(2)运用举例论证的方法。如作者以列宁批评普列汉诺夫曲解马克思的著作为例,从反面论证读书一定要虚心,不要死抠字句,要理解其精神实质。

写作特色

(3)运用对比论证的方法。诸葛亮和普列汉诺夫两个人不同的读书方法形成正反对比,使作者的观点更加鲜明,强调了读书的要旨在于会意。

写作特色

谈 读 书

新课导入

旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

任何时候我也不会满足,越是多读书,就越是深刻地感到不满足,越感到自己知识贫乏。 ——马克思

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。

——莎士比亚

你们知道哪些与书有关的名言名句呢?

走近作者

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国作家、哲学家、思想家、科学家。主要著作有《新工具论》《随笔》《论科学的增进》以及《学术的伟大复兴》等。其《随笔》中多为短小议论文,论述广泛,见解独到,给人启迪。

培根被弹劾成为平民之后,将全部精力投入到了研究学问中。他使用随笔这一体裁,讲述自己从不同角度看待事物的想法,内容涉及政治、经济、爱情﹑婚姻、友谊、艺术、教育和伦理等,字里行间透露出自己的人生态度和处世方式。其中《谈读书》犹如一位洞察世事人情的饱学之士对世人的谆谆告诫,是英国文学史上重要的劝学名篇。

背景资料

字词梳理

yí

chóu

zǎo

xiá

jié

jué

liú

zhì

cī

怡情( ) 统筹( ) 藻饰( )

狡黠( ) 诘难( ) 要诀( )

蒸馏( ) 滞碍( )

吹毛求疵( )

字词梳理

词语解释

怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

诘难:诘问,为难。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段语词。指读书局限于文字的推求。

滞碍:不通畅。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

吹毛求疵:刻意挑剔毛病,寻找差错。

第一部分

第二部分

第三部分

开头到“全凭观察得之”是读书的正确目的。

从“书有可浅尝者”到“味同嚼蜡矣”是读书的态度和方法。

从“读书使人充实”到结束是读书的价值:能塑造人的性格和弥补才智上的各种缺陷。

文中谈读书的目的是什么?用的是哪种论证方法?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

读书费时过多

文采藻饰太盛

全凭条文断事

惰

矫

迂腐

正面论证

反面论证

比喻论证

读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接;而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当

用“自然花草”比喻人天生的才干,生动形象地论证了“读书补天然之不足”的观点。之后论证经验的作用——以经验衡量读书所学,则可避免“大而无当”“学究故态”。

对比论证

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,

用“鄙”“羡”“用”三个字,极为准确而又深刻地分析了不同人对读书的不同态度,通过对比突出了正确的读书目的——用书,增强了文章的说服力。

读书时,几种错误的方法是什么?

不可存心诘难作者

不可尽信书上所言

亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

三个“不可……”构成排比句式,强调读书时应纠正的态度——故意挑刺、迷信书本和仅局限于文字,应该“推敲细思”,增强了语势。

对不同的书,作者主张怎样阅读?

书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

选读

浏览

精读

摘要

书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡。容易丧失精华,使读者的乐趣减少。

比喻论证

本文在阐发读书的价值时,为什么提起“讨论使人机智,作文使人准确”?

本文是一篇随笔,内容和形式比较自由。这里在论述“读书”主线之外,论及讨论、作文的价值所在,既使文章内容充实,又使行文显得摇曳多姿。

说一说,读书的价值都有哪些?

“读史使人明智”到“皆成性格”

“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”

塑造人的性格

弥补才智上的缺陷

疑难探究

怎样理解“读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言”?

这句话实际上告诉人们读书要有正确的心态。首先要明确读书的目的是怡情、傅彩、长才,所以我们要善于从书中学到知识,而不要用挑剔、批评的眼光去读书;但我们也要有自己的主见,不能人云亦云,完全丧失自我,书本中也有不正确的地方,我们要勤于思考,坚持真理,不要轻易盲从。

疑难探究

《谈读书》是一篇随笔,是一位洞察世事人情的饱学之士,对世人的谆谆告诫。全文好似一篇谈话,富于针对性,从写法上看,文章是如何说理的?

(1)运用比喻说理。例如,用“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来说明读书对人的天赋的作用。这样写,生动形象,通俗易懂。

疑难探究

(2)运用排比说理。例如,“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。”又如,“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。”这样写,使所说的道理十分显豁,让人读起来富有气势,增强了说服力和感染力。

(3)运用对比说理。正面说了,再从反面来说,使说理更加全面、有力。例如,文章的开头从正面论说了读书的目的,接着从反面说了读书的三种倾向。

本文精辟地论述了有关“读书”的种种看法,包括读书的正确目的、态度方法、价值等,对引导读者多多读书,学会用书,通过读书来完善自我具有重要启发意义。

主旨归纳

本文笔法灵活,说理方法多样,语言生动。

(1)运用了比喻说理的方法。如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,说明了读书对人的天赋的作用。这样写,生动形象,通俗易懂。

写作特色

(2)运用了排比说理的方法。如“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际”。这样写,不仅使所说的道理十分显豁,读起来有气势,而且增强了文章的说服力和感染力。

(3)运用了对比说理的方法。正面说了以后,再从反面来说,使说理更加全面、有力。例如,文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向。

写作特色

不求甚解

新课导入

“行万里路,读万卷书”。十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。今天这节课我们继续学习《短文两篇》的另一篇文章《不求甚解》,看看马南邨对“不求甚解”有什么新解。

走近作者

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。建国后历任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字里,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

背景资料

字词梳理

shèn

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

字词梳理

词语解释

不求甚解:

咬文嚼字:

因小失大:

原指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

过分斟酌字句,多用来指死抠字眼而不注重精神实质。

为了小的利益,造成大的损失。

豁然贯通:

开卷有益:

狂妄自大:

指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达的样子;贯通,前后贯穿通晓。

读书有好处。

指极其放肆,自高自大,目中无人。

第一部分

第二部分

第三部分

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例阐述不求甚解的真正含义。

总结强调重要的书要反复阅读。

仔细阅读课文,思考:本文的主要内容是什么?

作者要批驳的靶子是什么?

对任何问题不求甚解都是不好的。

全面阐述了陶渊明的“不求甚解”的两层含义,并以此为根据对否定“不求甚解”的观点进行批驳,在批驳的过程中阐述“读书要虚心,读书的要诀全在于会意,重要的书要反复阅读”的观点。

简要分析第3段的论证思路。

首先提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。然后,进一步指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。最后,以陶渊明的事例进行证明。

肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

作者是怎样理解“不求甚解”的?

第二,说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。

第一,表示虚心。因为书不一定都能读懂,应承认自己“不求甚解”。

为了论证观点,作者用了哪些论证方法?

举例论证

道理论证

普列汉诺夫读书的例子,从反面证明读书一定要有虚心的态度,不要死抠字句,而要理解精神实质。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,证明“不求甚解”比“务于精熟”高明,知识面更广,了解问题更全面。

引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题。引用陆象山的话作为道理论据,指出实际上与不求甚解有相通之处。巩固己方观点,使论证更严密。

疑难探究

相同点:这两篇短文在思想内容上有相似之处,都围绕读书来谈,都谈到了读书的态度、方法;论证思路清晰,结构严谨,论证方法灵活多变,有理有据。

说说本课的两篇文章有何异同。

不同点:(1)两文论证的方式不同,《谈读书》是立论,从正面提出观点,逐层论证;《不求甚解》是驳论,先树立批驳的靶子,在批驳别人观点的过程中阐述自己的主张。

(2)论证的方法略有不同。《谈读书》运用了比喻论证、对比论证等论证方法;《不求甚解》运用了引用论证、举例论证等论证方法。

(3)两文语言风格不同。《谈读书》的语言精练华美,如夏日牡丹;《不求甚解》的语言严谨质朴,如秋菊傲傲。

疑难探究

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

主旨归纳

1.于驳论中树立观点。

这是一篇驳论文,作者在批驳别人观点的过程中,又阐述了自己的观点和主张。文章全面地解释了陶渊明的原话,揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对否定“不求甚解”的读书态度的观点做了批驳,在批驳的过程中阐述读书的要诀全在会意,读书要虚心,重要的书要反复阅读的正确主张。

写作特色

2.运用多种论证方法。

(1)运用引用论证的方法。如作者用陶渊明的“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点。

(2)运用举例论证的方法。如作者以列宁批评普列汉诺夫曲解马克思的著作为例,从反面论证读书一定要虚心,不要死抠字句,要理解其精神实质。

写作特色

(3)运用对比论证的方法。诸葛亮和普列汉诺夫两个人不同的读书方法形成正反对比,使作者的观点更加鲜明,强调了读书的要旨在于会意。

写作特色

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读