2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第10课 梨园春秋

文档属性

| 名称 | 2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第10课 梨园春秋 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-20 21:18:34 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

梨 园 春 秋

第10课

课标要求

了解京剧等剧种产生和发

展的历程,说明其艺术成就。

导 言

中国古代戏曲是中华传统文化的重要组成部

分。在小小的舞台上,浓缩着无数悲欢离合的故

事,记录着中华传统文化演进的轨迹,堪称窥探

传统社会发展轨迹和古人生活的窗口。它以优美

动人的剧情、富于艺术魅力的表演形式,为历代

人们所喜闻乐见。你知道最早的中国戏曲是怎样

产生的吗?号称“国剧”的京剧又有什么特点?下

面就让我们共同探究我国戏剧产生、发展和演变

的进程,并欣赏它的独特魅力!

一、古代戏曲的源头

1、傩产生的背景

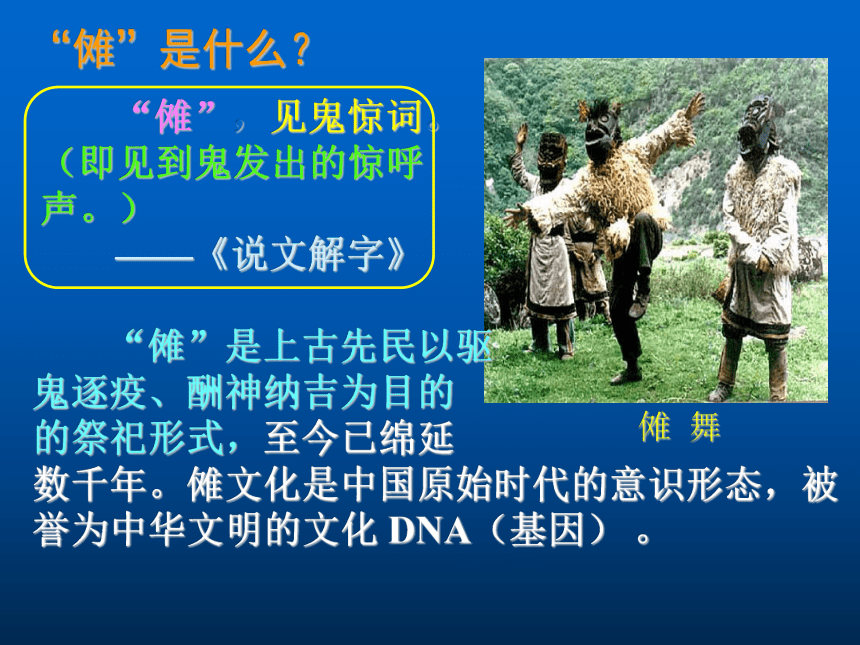

“傩”是什么?

“傩”,见鬼惊词。

(即见到鬼发出的惊呼

声。)

——《说文解字》

“傩”是上古先民以驱

鬼逐疫、酬神纳吉为目的

的祭祀形式,至今已绵延

数千年。傩文化是中国原始时代的意识形态,被

誉为中华文明的文化 DNA(基因) 。

傩 舞

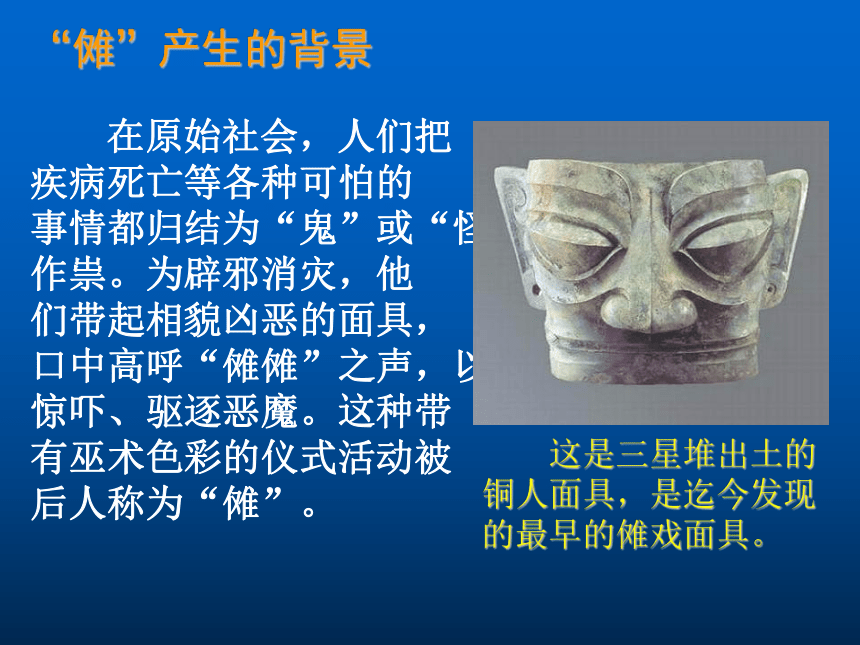

“傩”产生的背景

在原始社会,人们把

疾病死亡等各种可怕的

事情都归结为“鬼”或“怪”

作祟。为辟邪消灾,他

们带起相貌凶恶的面具,

口中高呼“傩傩”之声,以

惊吓、驱逐恶魔。这种带

有巫术色彩的仪式活动被

后人称为“傩”。

这是三星堆出土的

铜人面具,是迄今发现

的最早的傩戏面具。

一、古代戏曲的源头

1、傩产生的背景

2、傩戏的发展

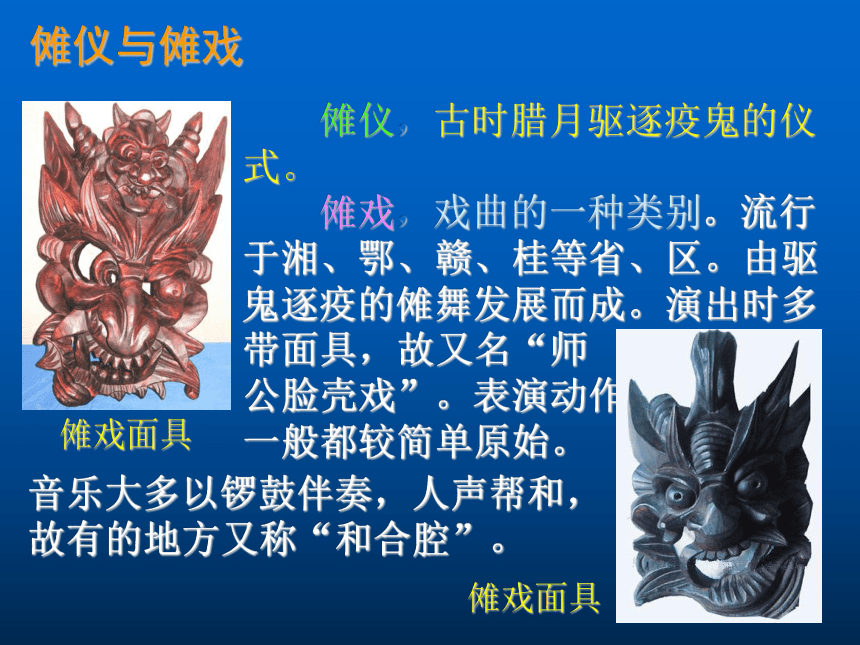

傩仪与傩戏

傩仪,古时腊月驱逐疫鬼的仪

式。

傩戏,戏曲的一种类别。流行

于湘、鄂、赣、桂等省、区。由驱

鬼逐疫的傩舞发展而成。演出时多

带面具,故又名“师

公脸壳戏”。表演动作

一般都较简单原始。

音乐大多以锣鼓伴奏,人声帮和,

故有的地方又称“和合腔”。

傩戏面具

傩戏面具

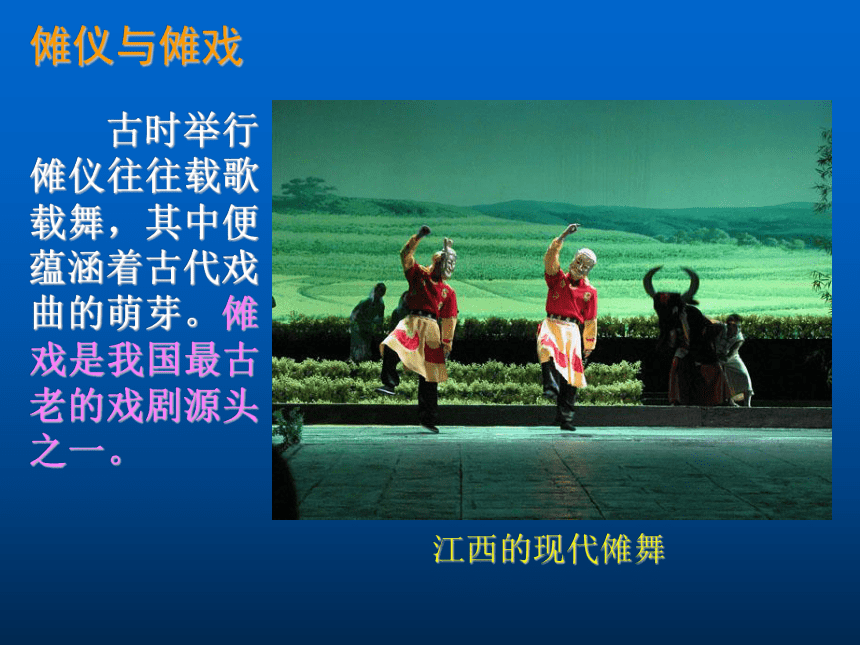

傩仪与傩戏

古时举行

傩仪往往载歌

载舞,其中便

蕴涵着古代戏

曲的萌芽。傩

戏是我国最古

老的戏剧源头

之一。

江西的现代傩舞

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

梨园与梨园弟子

“梨园”创立于唐代,是唐代音乐机构之一。

梨园是唐玄宗时教练宫廷歌舞艺人的地方,在长

安光化门外禁苑中。《唐会要》载:“ 开元二

年,上以天下无事,听政之暇,于梨园自教法

曲,必尽其妙,谓之‘皇帝梨园弟子’。”这里的

“上”就是唐玄宗李隆基。他精通音律,喜好歌

曲,设梨园亲自教乐工、宫女演习音乐舞蹈。

后来,沿用梨园为戏院或戏曲界的别称。梨园弟

子,也称梨园子弟,指戏曲演员。

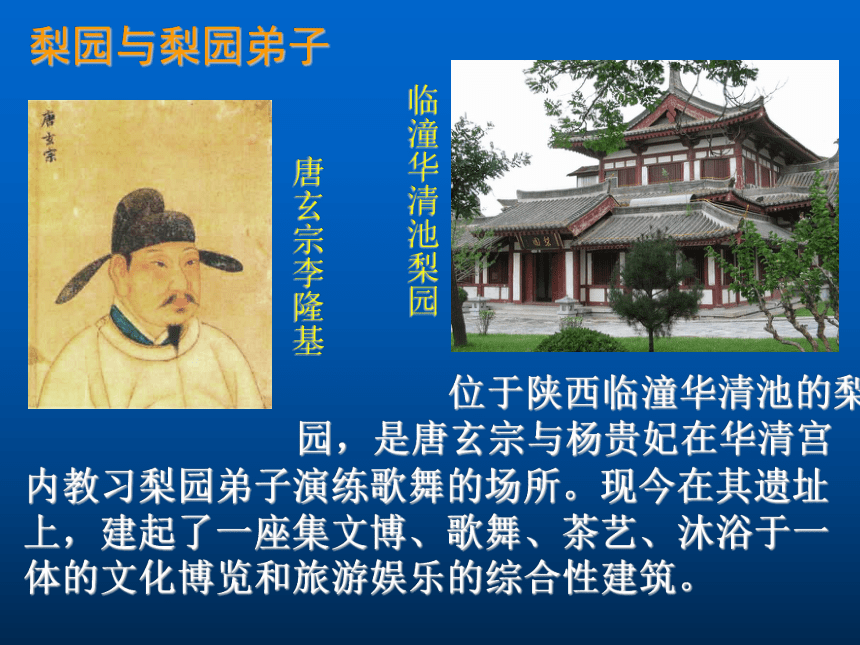

梨园与梨园弟子

位于陕西临潼华清池的梨

园,是唐玄宗与杨贵妃在华清宫

唐玄宗李隆基

临潼华清池梨园

内教习梨园弟子演练歌舞的场所。现今在其遗址

上,建起了一座集文博、歌舞、茶艺、沐浴于一

体的文化博览和旅游娱乐的综合性建筑。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

2、宋代南戏

宋代南戏

南戏亦称“戏

文”。原为宋代流行

于南方,用南曲演

唱的戏曲形式。南

宋时又称“温州杂

剧”。元灭南宋后,

渐以南戏称之。为

中国戏曲最早的成

熟形式之一。对明

南戏——赤桑镇

清两代的戏曲影响颇大。剧本今知有二百余种,

但全本流传者仅有十余种,且多经明人改编。

宋代南戏

随着宋代社会经济的迅速发展,大城市的繁

荣,坊市限制的废弛,一些大城市出现了喧闹的

集市和专门的娱乐场所——瓦舍。民间表演技艺

十分兴盛,南戏就在民间歌舞的基础上形成了。

永嘉昆曲折子戏《杀狗记》

课堂设问

宋人周密《癸辛杂识》记载,温州乐清县有

个叫祖杰的恶霸和尚欺压百姓。乡人告到官府,

祖杰行贿于官府,官府不但不治他的罪,反而将

告状人治罪下狱。于是民间艺人将之写成戏文上

演,以广其事,在舆论压力下,官府被迫将恶霸

和尚治罪。

请思考:宋代南戏主要流行于社会的哪个阶

层中?有什么社会功能?

南戏主要在民间流行,一般由民间艺人或者

下层知识分子创作,剧目多表现民间故事,表达

了劳动人民的愿望和要求。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

2、宋代南戏

3、元代杂剧

元代杂剧

元代杂剧

元杂剧是把音乐、歌

舞、表演、道白融一炉而

形成的综合性舞台艺术。

其基本形态是四折一楔。

折,相当于现代戏剧中的

“幕”;楔,指使剧本结构

更加完整、紧凑的短小开

场或过场戏。元杂剧题材

广泛,结构严谨,剧情合

理,悬念强烈,更适于舞

台演出,从而标志着中国戏曲走向真正的成熟。

王实甫《西厢记》

课堂设问

仔细考察可以发现,

中国戏剧发展史上有两个

高峰,即元杂剧和清京剧

的形成、兴盛。而这正是

由少数民族统治的两个王

朝。为什么偏偏是在蒙古

族和满族统治时期戏剧有

如此巨大的发展?

山西洪洞广胜寺

的元杂剧壁画。

参考答案

除了经济发展、市民阶层壮大、文化需要增

加这些因素外,最重要的还有两个因素:一是统

治政策。元代知识分子地位低下,怀才不遇,只

有将满腹才情宣泄在戏剧创作中,促成了元杂剧

的昌盛。二是文化观念。对于正统的汉族知识分

子,戏剧、小说是不登大雅之堂的,他们的主要

精力都用于考试做官上。而蒙古族、满族则相

反,他们不但十分喜好,大力支持,而且还积极

参与。元、清的统治者更是如此。因此,元杂剧

和清京剧才会产生、发展,京剧才能最终形成为

“国戏”“国粹”。

元曲四大家

元曲四大家指关汉卿、

白朴、马致远、郑光祖四位

元代杂剧作家。他们代表了

元代不同时期不同流派杂剧

创作的成就。

关汉卿的代表作是《窦

娥冤》;白朴流传下来的剧

作有《裴少俊墙头马上》;

马致远的《汉宫秋》是其代

表作;郑光祖的代表作则是

《倩女离魂》。

关汉卿、白朴、

马致远、郑光祖。

关汉卿与《窦娥冤》

关汉卿,被誉为“元曲第一

家”、“东方的莎士比亚”。一生不

畏强暴,性格倔强不屈,自比为

“蒸不烂、煮不透、捶不扁、炒不

爆,响当当一粒

铜豌豆”。创作

杂剧60余种,保

留至今共约18种。

“地也,你不分好歹何为地。

天也,你错勘贤愚枉做天!”

关汉卿

王实甫与《西厢记》

王实甫,

元代著名杂

剧作家,最

有影响的作

品是《西厢

记》。表现

了当时青年

男女反叛传

统礼教的心

声对元杂剧

和古代戏曲的发展有很大影响。

《西厢记》插图

昆曲与弋阳腔

昆曲,原名“昆腔”,是我国传统戏曲中最

古老的剧种之一,元末明初产生于江苏昆山一

带,它与起源于浙江的海盐腔、

余姚腔和起源于江西的弋阳腔,

被称为明代四大声腔,同属南

戏系统。著名的剧目有汤显祖

的《牡丹亭》、《南柯记》,

朱素臣的《十五贯》,孔尚任

的《桃花扇》,洪昇的《长生

殿》等。

昆曲《本

无·色空》剧照

昆曲——百戏之祖

鼎盛时期:明中叶到清中期

特点:文词典雅华美,寓意深切,发音吐字讲究格律,表演以载歌载舞为主要特色。

地位:明中后期,发展成全国性剧种,对众多剧种产生深远影响。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

三、徽班进京

1、京剧的形成

四大徽班进京

乾隆五十五年

( 1790年),为庆

祝乾隆皇帝八十寿

辰,徽戏剧团——

三庆班进京献艺。

随后又有四喜、和

春、春台三班相继

进京,统称“四大徽

班”。徽调从此在京

城扎下了根。

徽班进京

京剧的形成

京剧是在清代由徽剧、汉剧等多种剧种交流

融合而形成的,因其形成发展于北京,并融入北

京方言进行演唱,故名京剧。一般认为四大徽班

进京是京剧形成的前奏,道光年间,京剧正式形

成,称雄剧坛。19世纪末20世纪初盛极一时。

同光十三绝:描绘的是同治、光绪年间的13位

最受欢迎昆曲、京剧名家。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

三、徽班进京

1、京剧的形成

2、京剧的艺术特色

京剧的艺术特色

京剧将唱、念、做、打作为艺术手段;其传

统剧目的服装,基本上都以明代衣冠为归依;根

据不同性格勾画不同的脸谱来表现人物,以区分

人物的忠、奸、善、恶等;依据人物性别、年龄

和身份、职业,更主要的是按人物的性格特征和

创作者对人物的褒贬态度,分为生、旦、净、丑

各行当。从而在文学、表演、音乐、唱腔、锣

鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长

期舞台实践,构成了一套互相制约、相得益彰的

格律化和规范化的模式。

丑

京剧的生旦净末丑

生

净

旦

京剧为何称为国粹?

因为京剧代表了中国传统文化的精髓。京剧

经过历代艺人的千锤百炼,吸取了众多地方戏曲

的精华,逐渐形成了一种融做、念、唱、打于一

体的表演程式。从某种意义上说,京剧艺术是中

国戏曲艺术,更广泛地说是中国传统文化的一个

缩影。它被传播到国外后,很快就被各国所认可

和瞩目。中国京剧在音乐、唱腔、表演、伴奏、

化妆等方面的独一无二性和它的普及性,使它理

所当然地被称为中国的国粹。

中国戏曲发展脉络

傩(起源)

梨园

南戏

元杂剧(成熟)

京剧(国粹)

昆曲(百戏之祖)

一、源头—傩戏

二、形成—宋南戏

三、成熟—元杂剧

四、繁盛—京剧

梳理中国古代戏曲发展的历史线索

产生背景

傩仪与戏剧起源的关系

产生的背景

流行区域和特色

流行区域和特点

兴盛原因

代表人物及代表作

产生的背景

形成过程

历史地位

课堂总结

中国的戏剧除了京剧以外,还有许多丰富多

彩的地方戏。如发源于浙江绍兴的越剧,唱腔委

婉,表演细腻,是仅次于京剧的一个大剧种;再

如安徽的黄梅戏,载歌载舞,唱腔委婉动听,生

活气息浓厚,很为人们喜爱;还有豫剧、粤剧、

秦腔、评剧等等,都是流行于某一地域的剧种。

据统计,中国的地方戏有360多种,称得上是世界

之最。这是由于中国地域辽阔,民族众多,各地

的方言、风俗各不相同,因而造就了如此众多的

各放异彩的地方剧种。

梨 园 春 秋

第10课

课标要求

了解京剧等剧种产生和发

展的历程,说明其艺术成就。

导 言

中国古代戏曲是中华传统文化的重要组成部

分。在小小的舞台上,浓缩着无数悲欢离合的故

事,记录着中华传统文化演进的轨迹,堪称窥探

传统社会发展轨迹和古人生活的窗口。它以优美

动人的剧情、富于艺术魅力的表演形式,为历代

人们所喜闻乐见。你知道最早的中国戏曲是怎样

产生的吗?号称“国剧”的京剧又有什么特点?下

面就让我们共同探究我国戏剧产生、发展和演变

的进程,并欣赏它的独特魅力!

一、古代戏曲的源头

1、傩产生的背景

“傩”是什么?

“傩”,见鬼惊词。

(即见到鬼发出的惊呼

声。)

——《说文解字》

“傩”是上古先民以驱

鬼逐疫、酬神纳吉为目的

的祭祀形式,至今已绵延

数千年。傩文化是中国原始时代的意识形态,被

誉为中华文明的文化 DNA(基因) 。

傩 舞

“傩”产生的背景

在原始社会,人们把

疾病死亡等各种可怕的

事情都归结为“鬼”或“怪”

作祟。为辟邪消灾,他

们带起相貌凶恶的面具,

口中高呼“傩傩”之声,以

惊吓、驱逐恶魔。这种带

有巫术色彩的仪式活动被

后人称为“傩”。

这是三星堆出土的

铜人面具,是迄今发现

的最早的傩戏面具。

一、古代戏曲的源头

1、傩产生的背景

2、傩戏的发展

傩仪与傩戏

傩仪,古时腊月驱逐疫鬼的仪

式。

傩戏,戏曲的一种类别。流行

于湘、鄂、赣、桂等省、区。由驱

鬼逐疫的傩舞发展而成。演出时多

带面具,故又名“师

公脸壳戏”。表演动作

一般都较简单原始。

音乐大多以锣鼓伴奏,人声帮和,

故有的地方又称“和合腔”。

傩戏面具

傩戏面具

傩仪与傩戏

古时举行

傩仪往往载歌

载舞,其中便

蕴涵着古代戏

曲的萌芽。傩

戏是我国最古

老的戏剧源头

之一。

江西的现代傩舞

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

梨园与梨园弟子

“梨园”创立于唐代,是唐代音乐机构之一。

梨园是唐玄宗时教练宫廷歌舞艺人的地方,在长

安光化门外禁苑中。《唐会要》载:“ 开元二

年,上以天下无事,听政之暇,于梨园自教法

曲,必尽其妙,谓之‘皇帝梨园弟子’。”这里的

“上”就是唐玄宗李隆基。他精通音律,喜好歌

曲,设梨园亲自教乐工、宫女演习音乐舞蹈。

后来,沿用梨园为戏院或戏曲界的别称。梨园弟

子,也称梨园子弟,指戏曲演员。

梨园与梨园弟子

位于陕西临潼华清池的梨

园,是唐玄宗与杨贵妃在华清宫

唐玄宗李隆基

临潼华清池梨园

内教习梨园弟子演练歌舞的场所。现今在其遗址

上,建起了一座集文博、歌舞、茶艺、沐浴于一

体的文化博览和旅游娱乐的综合性建筑。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

2、宋代南戏

宋代南戏

南戏亦称“戏

文”。原为宋代流行

于南方,用南曲演

唱的戏曲形式。南

宋时又称“温州杂

剧”。元灭南宋后,

渐以南戏称之。为

中国戏曲最早的成

熟形式之一。对明

南戏——赤桑镇

清两代的戏曲影响颇大。剧本今知有二百余种,

但全本流传者仅有十余种,且多经明人改编。

宋代南戏

随着宋代社会经济的迅速发展,大城市的繁

荣,坊市限制的废弛,一些大城市出现了喧闹的

集市和专门的娱乐场所——瓦舍。民间表演技艺

十分兴盛,南戏就在民间歌舞的基础上形成了。

永嘉昆曲折子戏《杀狗记》

课堂设问

宋人周密《癸辛杂识》记载,温州乐清县有

个叫祖杰的恶霸和尚欺压百姓。乡人告到官府,

祖杰行贿于官府,官府不但不治他的罪,反而将

告状人治罪下狱。于是民间艺人将之写成戏文上

演,以广其事,在舆论压力下,官府被迫将恶霸

和尚治罪。

请思考:宋代南戏主要流行于社会的哪个阶

层中?有什么社会功能?

南戏主要在民间流行,一般由民间艺人或者

下层知识分子创作,剧目多表现民间故事,表达

了劳动人民的愿望和要求。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

1、梨园与梨园弟子

2、宋代南戏

3、元代杂剧

元代杂剧

元代杂剧

元杂剧是把音乐、歌

舞、表演、道白融一炉而

形成的综合性舞台艺术。

其基本形态是四折一楔。

折,相当于现代戏剧中的

“幕”;楔,指使剧本结构

更加完整、紧凑的短小开

场或过场戏。元杂剧题材

广泛,结构严谨,剧情合

理,悬念强烈,更适于舞

台演出,从而标志着中国戏曲走向真正的成熟。

王实甫《西厢记》

课堂设问

仔细考察可以发现,

中国戏剧发展史上有两个

高峰,即元杂剧和清京剧

的形成、兴盛。而这正是

由少数民族统治的两个王

朝。为什么偏偏是在蒙古

族和满族统治时期戏剧有

如此巨大的发展?

山西洪洞广胜寺

的元杂剧壁画。

参考答案

除了经济发展、市民阶层壮大、文化需要增

加这些因素外,最重要的还有两个因素:一是统

治政策。元代知识分子地位低下,怀才不遇,只

有将满腹才情宣泄在戏剧创作中,促成了元杂剧

的昌盛。二是文化观念。对于正统的汉族知识分

子,戏剧、小说是不登大雅之堂的,他们的主要

精力都用于考试做官上。而蒙古族、满族则相

反,他们不但十分喜好,大力支持,而且还积极

参与。元、清的统治者更是如此。因此,元杂剧

和清京剧才会产生、发展,京剧才能最终形成为

“国戏”“国粹”。

元曲四大家

元曲四大家指关汉卿、

白朴、马致远、郑光祖四位

元代杂剧作家。他们代表了

元代不同时期不同流派杂剧

创作的成就。

关汉卿的代表作是《窦

娥冤》;白朴流传下来的剧

作有《裴少俊墙头马上》;

马致远的《汉宫秋》是其代

表作;郑光祖的代表作则是

《倩女离魂》。

关汉卿、白朴、

马致远、郑光祖。

关汉卿与《窦娥冤》

关汉卿,被誉为“元曲第一

家”、“东方的莎士比亚”。一生不

畏强暴,性格倔强不屈,自比为

“蒸不烂、煮不透、捶不扁、炒不

爆,响当当一粒

铜豌豆”。创作

杂剧60余种,保

留至今共约18种。

“地也,你不分好歹何为地。

天也,你错勘贤愚枉做天!”

关汉卿

王实甫与《西厢记》

王实甫,

元代著名杂

剧作家,最

有影响的作

品是《西厢

记》。表现

了当时青年

男女反叛传

统礼教的心

声对元杂剧

和古代戏曲的发展有很大影响。

《西厢记》插图

昆曲与弋阳腔

昆曲,原名“昆腔”,是我国传统戏曲中最

古老的剧种之一,元末明初产生于江苏昆山一

带,它与起源于浙江的海盐腔、

余姚腔和起源于江西的弋阳腔,

被称为明代四大声腔,同属南

戏系统。著名的剧目有汤显祖

的《牡丹亭》、《南柯记》,

朱素臣的《十五贯》,孔尚任

的《桃花扇》,洪昇的《长生

殿》等。

昆曲《本

无·色空》剧照

昆曲——百戏之祖

鼎盛时期:明中叶到清中期

特点:文词典雅华美,寓意深切,发音吐字讲究格律,表演以载歌载舞为主要特色。

地位:明中后期,发展成全国性剧种,对众多剧种产生深远影响。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

三、徽班进京

1、京剧的形成

四大徽班进京

乾隆五十五年

( 1790年),为庆

祝乾隆皇帝八十寿

辰,徽戏剧团——

三庆班进京献艺。

随后又有四喜、和

春、春台三班相继

进京,统称“四大徽

班”。徽调从此在京

城扎下了根。

徽班进京

京剧的形成

京剧是在清代由徽剧、汉剧等多种剧种交流

融合而形成的,因其形成发展于北京,并融入北

京方言进行演唱,故名京剧。一般认为四大徽班

进京是京剧形成的前奏,道光年间,京剧正式形

成,称雄剧坛。19世纪末20世纪初盛极一时。

同光十三绝:描绘的是同治、光绪年间的13位

最受欢迎昆曲、京剧名家。

一、古代戏曲的源头

二、古代戏曲的形成

三、徽班进京

1、京剧的形成

2、京剧的艺术特色

京剧的艺术特色

京剧将唱、念、做、打作为艺术手段;其传

统剧目的服装,基本上都以明代衣冠为归依;根

据不同性格勾画不同的脸谱来表现人物,以区分

人物的忠、奸、善、恶等;依据人物性别、年龄

和身份、职业,更主要的是按人物的性格特征和

创作者对人物的褒贬态度,分为生、旦、净、丑

各行当。从而在文学、表演、音乐、唱腔、锣

鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长

期舞台实践,构成了一套互相制约、相得益彰的

格律化和规范化的模式。

丑

京剧的生旦净末丑

生

净

旦

京剧为何称为国粹?

因为京剧代表了中国传统文化的精髓。京剧

经过历代艺人的千锤百炼,吸取了众多地方戏曲

的精华,逐渐形成了一种融做、念、唱、打于一

体的表演程式。从某种意义上说,京剧艺术是中

国戏曲艺术,更广泛地说是中国传统文化的一个

缩影。它被传播到国外后,很快就被各国所认可

和瞩目。中国京剧在音乐、唱腔、表演、伴奏、

化妆等方面的独一无二性和它的普及性,使它理

所当然地被称为中国的国粹。

中国戏曲发展脉络

傩(起源)

梨园

南戏

元杂剧(成熟)

京剧(国粹)

昆曲(百戏之祖)

一、源头—傩戏

二、形成—宋南戏

三、成熟—元杂剧

四、繁盛—京剧

梳理中国古代戏曲发展的历史线索

产生背景

傩仪与戏剧起源的关系

产生的背景

流行区域和特色

流行区域和特点

兴盛原因

代表人物及代表作

产生的背景

形成过程

历史地位

课堂总结

中国的戏剧除了京剧以外,还有许多丰富多

彩的地方戏。如发源于浙江绍兴的越剧,唱腔委

婉,表演细腻,是仅次于京剧的一个大剧种;再

如安徽的黄梅戏,载歌载舞,唱腔委婉动听,生

活气息浓厚,很为人们喜爱;还有豫剧、粤剧、

秦腔、评剧等等,都是流行于某一地域的剧种。

据统计,中国的地方戏有360多种,称得上是世界

之最。这是由于中国地域辽阔,民族众多,各地

的方言、风俗各不相同,因而造就了如此众多的

各放异彩的地方剧种。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣