2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第20课 西学东渐

文档属性

| 名称 | 2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第20课 西学东渐 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

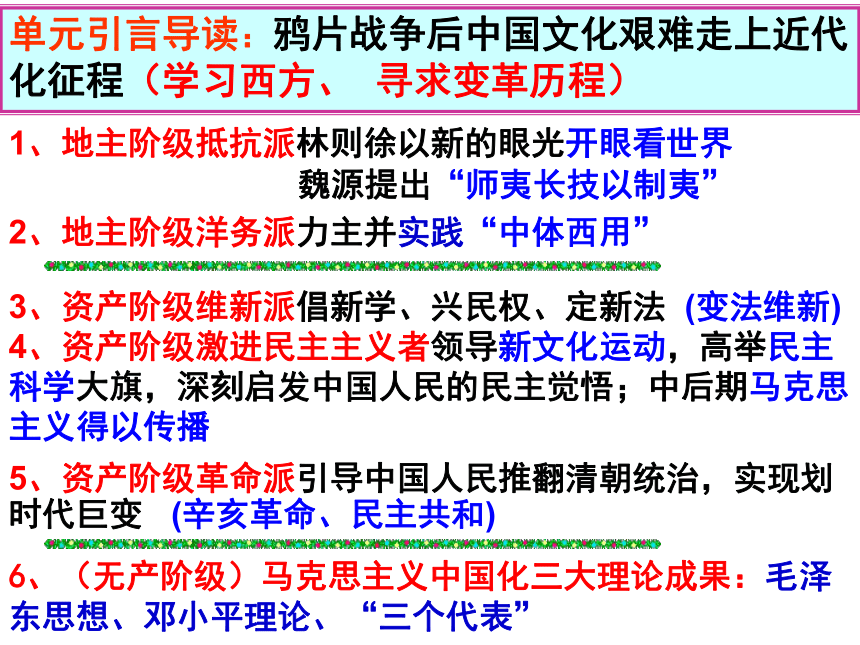

单元引言导读:鸦片战争后中国文化艰难走上近代化征程(学习西方、 寻求变革历程)

1、地主阶级抵抗派林则徐以新的眼光开眼看世界

魏源提出“师夷长技以制夷”

2、地主阶级洋务派力主并实践“中体西用”

3、资产阶级维新派倡新学、兴民权、定新法 (变法维新)

4、资产阶级激进民主主义者领导新文化运动,高举民主科学大旗,深刻启发中国人民的民主觉悟;中后期马克思主义得以传播

5、资产阶级革命派引导中国人民推翻清朝统治,实现划时代巨变 (辛亥革命、民主共和)

6、(无产阶级)马克思主义中国化三大理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”

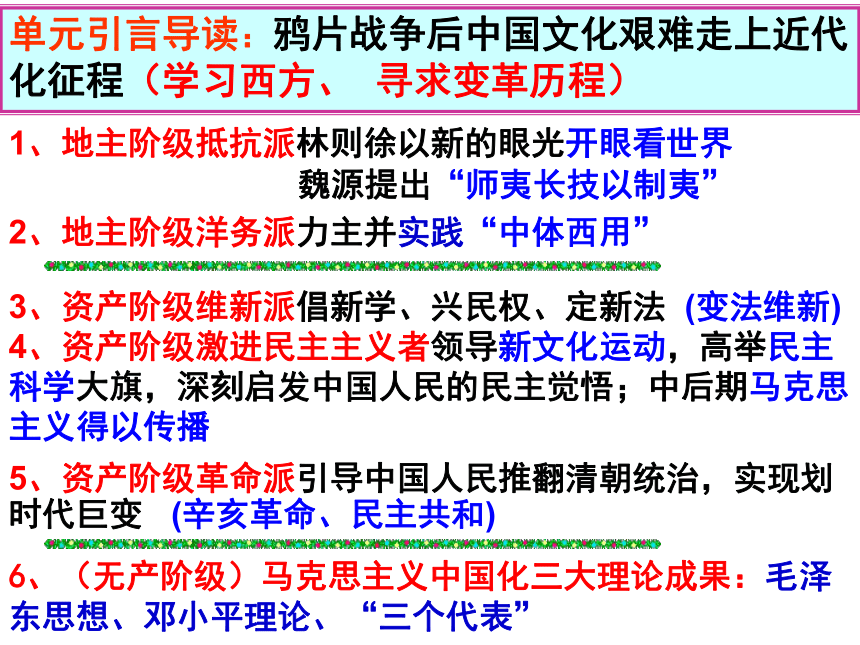

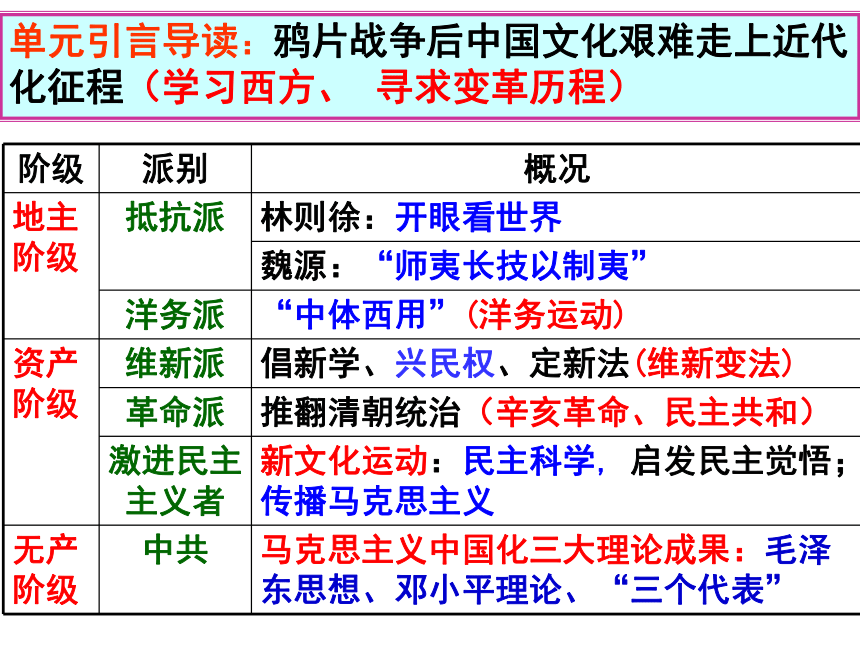

阶级 派别 概况

地主阶级 抵抗派 林则徐:开眼看世界

魏源:“师夷长技以制夷”

洋务派 “中体西用”(洋务运动)

资产阶级 维新派 倡新学、兴民权、定新法(维新变法)

革命派 推翻清朝统治(辛亥革命、民主共和)

激进民主主义者 新文化运动:民主科学, 启发民主觉悟;传播马克思主义

无产阶级 中共 马克思主义中国化三大理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”

单元引言导读:鸦片战争后中国文化艰难走上近代化征程(学习西方、 寻求变革历程)

【课标内容】

了解鸦片战争后中国人学习西方、

寻求变革的思想历程。

掌握维新变法思想的主要内容,认识其在近代中国社会发展进程中所起的作用。

知识衔接:什么叫西学?

所谓西学,是指近代的西方科学知识、社会

知识。西学东渐,是指西方学术思想向中国传播

的历史过程。通常是指明末清初以及晚清民国初

期两个时期之中,欧美等地学术思想的传入。

明朝后期在传播西学上哪两个人起了重大作用?

利玛窦

徐光启 著有《农政全书》

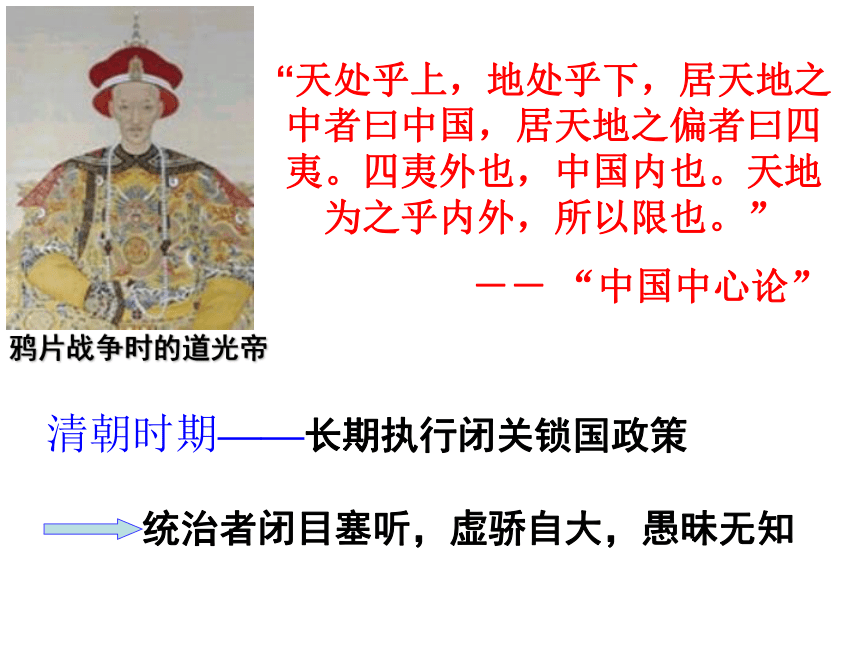

鸦片战争时的道光帝

清朝时期——长期执行闭关锁国政策

统治者闭目塞听,虚骄自大,愚昧无知

“天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。天地为之乎内外,所以限也。”

-- “中国中心论”

一、开眼看世界(19世纪四五十年代)

1、背景

(1)经济:鸦战前后,列强(资本主义迅速崛起,通过战争加强对中国的侵略)对中国的冲击日益加剧;腐朽的清王朝(中国封建社会末期,危机四伏)被迫打开大门,与西方世界的联系也相应扩大;

(2)政治:为了解西方,抵御外侵,先进中国人开始以新眼光审视世界;

(3)文化:长期“贵华夏”“贱夷狄”,统治者妄自尊大,对外界懵然不知

一、开眼看世界(19世纪四五十年代)

2、主要代表人物(地主阶级抵抗派)和思想

(1)林则徐——“开眼看世界的第一人”

活动:设译馆、译《各国律例》编《四洲志》

地位:开中国近代由爱国而研学西方的先河

(2)魏源——放眼世界的先行者

(1)编写《海国图志》

(2)提出“师夷之长技以制夷”

3、评价

1、“开眼看世界”成为社会思潮

2、御侮自强而学习西方成为近代思想主流

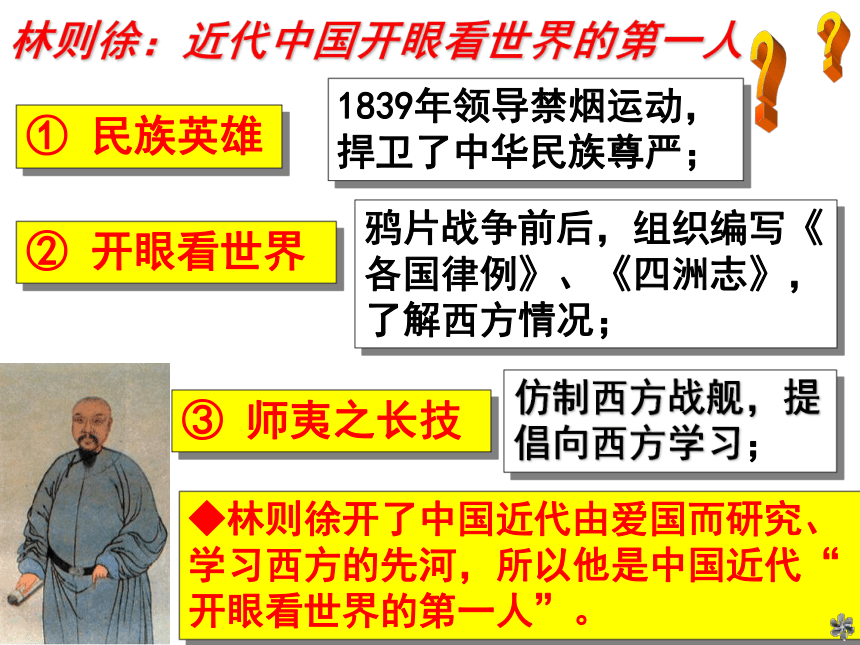

① 民族英雄

1839年领导禁烟运动,捍卫了中华民族尊严;

② 开眼看世界

鸦片战争前后,组织编写《各国律例》、《四洲志》,了解西方情况;

◆林则徐开了中国近代由爱国而研究、学习西方的先河,所以他是中国近代“开眼看世界的第一人”。

林则徐:近代中国开眼看世界的第一人

仿制西方战舰,提倡向西方学习;

③ 师夷之长技

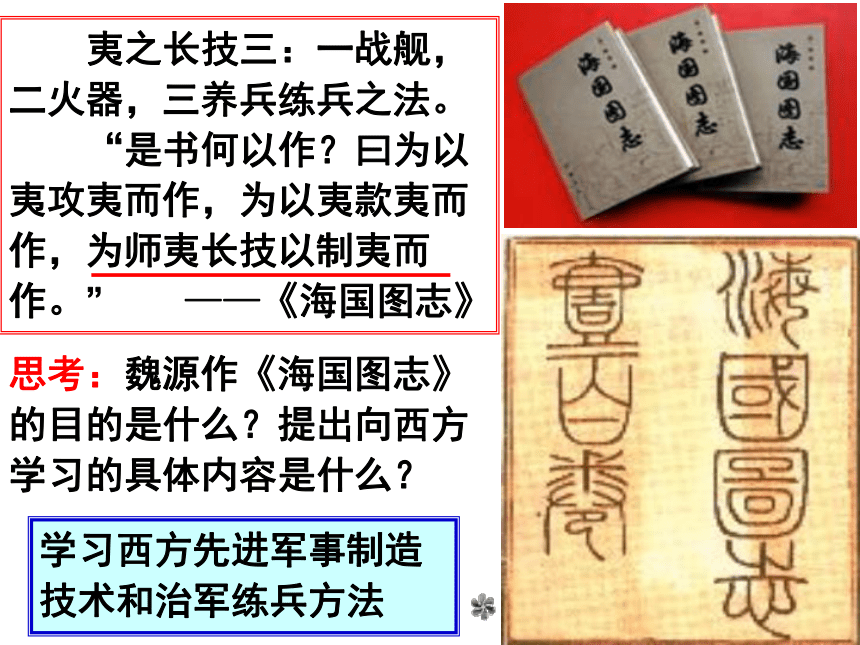

夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。” ——《海国图志》

思考:魏源作《海国图志》的目的是什么?提出向西方学习的具体内容是什么?

学习西方先进军事制造技术和治军练兵方法

“师夷长技以制夷”

如何认识这时期的向西方学习活动?

重点学习西方的科学技术,尤

其是军事技术;还通过翻译西方书籍,著书立说

的方式宣传。

只停留在思想领域,并没有真正的实践活动;只是学习技术,没能到西方制度的先进

率先主动了解西学、学习西方,开启近代西学的第一步,对当时知识界解放思想、向西方学习有着重要的启迪作用。

维护清朝的封建统治

(1)指导思想:

(2)学习内容:

(3)意义:

(4)根本目的:

(5)局限:

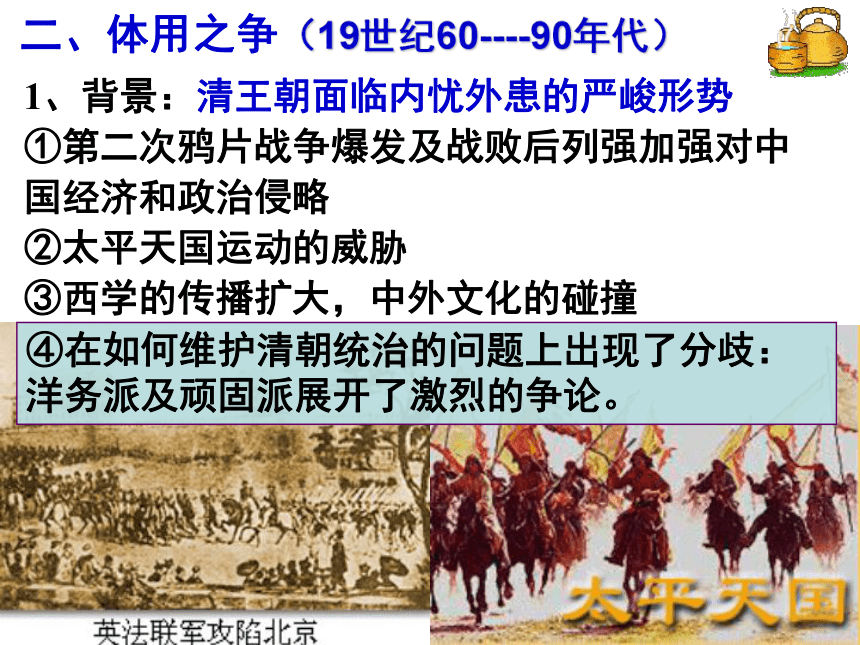

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

①第二次鸦片战争爆发及战败后列强加强对中国经济和政治侵略

②太平天国运动的威胁

③西学的传播扩大,中外文化的碰撞

④在如何维护清朝统治的问题上出现了分歧:洋务派及顽固派展开了激烈的争论。

二、体用之争(19世纪60----90年代)

“中学为体”,强调以中国的纲常名教作为决定国家社会命运的根本;

“西学为用”,采用西方 (资本主义国家)近代科学技术,进行洋务运动,来挽救清王朝。

简单的说就是在维护固有的封建制度和纲常礼教的前提下,采用西方的科技文化,实现自强求富。

2、主张:“中学为体,西学为用”

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

二、体用之争(19世纪60----90年代)

2、主张:“中学为体,西学为用”

4、评价:

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

二、体用之争(19世纪60----90年代)

(1)冲击保守观念,为西学传播创造舆论环境

(2)洋务运动迈出近代化的第一步

(3)局限于学习西方物质文化的器物层面,甲午战败宣告中体西用的失败

实践:兴办军事工业、民用工业

创办近代海军

创办新式学堂,派遣留学生

3、概况:

洋务派和顽固派的体用之争

思考:两派主张有何异同?

提示:

①同:根本上都是为了维护清政府的封建统治

②异:洋务派主张通过学习西方实用科技,实现国家富强;顽固派主张原封不动地维持既有的政治文化格局,反对任何变革。

洋务派(中体西用) 顽固派(体用不变)

师夷之长技以制夷 坚守“夷夏”精神,原封不动保持文化格局

中学为体,西学为用 反对“西学为用”“师事夷人”

“力师西法”求强求富 “异端邪说”“败坏人心”

继承:主张“师夷”之长技来维护封建专制制度。

发展:西学内容从军事技术扩展到工艺技术和学堂教育,并付诸实践,兴办洋务,开展洋务运动。

与19世纪40年代的西学活动相比,

60年代的西学有什么继承和发展?

(一)早期维新思想(19C60、70S)

1、主要代表:王韬、郑观应

2、主张:

(1)初始立场:最初都支持“中体西用”

(2)思想演变:中法战争后

A、政治:改良,实行君主立宪制;

B、经济:办工商业,与外国商战;

C、文化:兴办学校,学西方自然科学。

3、评价:

(1)积极:启蒙知识分子从工商科技转移到政治制度方面

(2)局限:没成完整的理论,未实践

三、维新思潮

今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应

从洋务派中派生出来的早期维新派为什么与洋务派分道扬镳?两派在主张上有何区别?

①主要是由于中法战争失败暴露出洋务运动的弊端:洋务派只局限于学习西方物质文化层面的技术;

②早期维新派开始对中西文化的体用关系进行深刻反思,认识到西方的富强之本在于“通民情、参民政”,因而提出改良政治、实行君主立宪制度的要求。

三、维新思潮

(一)早期维新思想(19C60、70S)

(二)维新思想发展(19C90S)

1、背景:

(1)经济基础:民族工业初步发展

(2)阶级基础:民族资产阶级形成、壮大

(3)个人:先进人士西学知识增长等

(4)时代:西方列强侵略的加剧,民族危机加深

2、代表人物及主张:

维新派的主张、西学活动及影响

人物 主要活动及主张 代表论著 影响

康有为

梁启超

谭嗣同

严复

办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想

《新学伪经考》

《孔子改制考》

为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据

宣传民主思想和君主立宪

《变法通议》

维新派的宣传家

抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等

《仁学》

批判纲常礼教最为激烈

翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点

《天演论》

系统介绍西方近代文化的第一人

万木草堂

1891年,康有为创设于广州长兴里,自任总教授、总监督,在此讲学,宣传维新思想,同时,在这里编写了《新学伪经考》等维新变法著作。

梁启超

变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

谭嗣同《仁学》书影

当时,谭嗣同对变法抱有很大希望,他在家书中说“朝廷毅然变法,国事大有可为”。

严复为《天演论》写的序(1896年)

天行者以物竞为功……物各争存,宜者而立者强,强皆昌,不立者弱,弱乃灭亡。 ——严复《天演论》

严复

三、维新思潮

(一)早期维新思想(19C60、70S)

(二)维新思想发展(19C90S)

3、维新派和顽固势力(包括洋务派)论战

(1)论战内容:

要不要:变法;

兴民权、君主立宪;

废八股、倡西学、改革教育制度

(2)历史作用:传播维新;

思想解放;

开辟文化新路

实质:资本主义与封建主义的第一次交锋

维新派和顽固派的论战

论战的问题

要不要维新变法

要不要兴民权,实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

两派论战的主要内容

顽固派(包括洋务派)

维新派

祖宗之法不可变,宁可亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权,设议院,反对君主立宪

实行君民共主的君主立宪政体

坚持科举取士,反对西学

变法之本,在育人;人才之兴,在开学;学校之立,在变科举

维新变法思想与“体用”的最大不同是什么?为什么会有这种不同?

1. 最大不同在于维新变法思想对“体”的变动:将对西方的学习提高到了制度层面,深入到了内质——民主制度上。

2. 源于二者的阶级本质不同。

1、下列关于林则徐的表述,正确的是 ①近代中国开眼看世界的第一人 ②近代向国内介绍西方情况的第一人 ③《四洲志》与《海国图志》的作者 ④提出“师夷长技以制夷”

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

2.19世纪40年代,我国思想界"开眼看世界"的思想发展为一股社会思潮的主要原因是

A.乾嘉学派消极影响 B.列强坚船利炮的震动

C.经世致用的治学传统 D.《海国图志》的推动

3.有关“中体西用”的下列说法错误的是 A.西学是指西方的社会科学知识

B.是地主阶级守旧分子为维护腐朽统治而提出的

C.从当时的社会发展状况看具有内在矛盾性

D.到19世纪末这种思想已落后于时代潮流

C

D

B

4、由向西方学习器物到向西方学习制度的转变发生在

A.鸦片战争之后 B.中法战争之后

C.甲午战争之后 D.八国联军侵华之后

5.《海国图志》一书在当时所起的直接作用

A介绍西方先进技术 B批评清政府的闭关锁国政策

C启迪人们探索民主革命道路D引导人们去了解外部世界

6.说林则徐是近代中国“开眼看世界”的第一人,意思是指他

A作为高级官员,积极向西方学习

B反对清王朝的腐朽统治

C认识到国家落后的根源 D认识到西方国家强盛的根源

7.体用之争的分歧在于

A.是否要用西方文化改造中国儒家思想

B.是否要维护清王朝的封建统治

C.是否要学习西方先进科学技术

D.是否要改良中国传统政治制度

B

D

A

C

8、康有为维新思想的特点是

A.照搬西方资产阶级政治学说

B.借用儒家思想托古改制

C.以孔子名义否定专制思想

D.把西方资本主义政治学说与儒家思想相结合

9.中国近代第一次思想解放的潮流是指:

A.维新派与封建顽固派的论战 B.戊戌变法

C.革命派和保皇派的论战D.资产阶级革命思想的传播

10.维新派与洋务派的主张有根本区别的是

A.鼓励开矿建厂 B.改革教育制度

C.改革政治制度 D.抵制农民起义

11、最先实践魏源的“师夷之长技以制夷”思想的是

A.洋务派 B.早期资产阶级维新派

C.资产阶级维新派 D.资产阶级革命派

D

A

C

A

12.洋务派和资产阶级维新派思想的共同之处是

A.主张建立资产阶级共和国 B.主张实行君主立宪制

C都主张学习西方的先进科学技术D强调给人民以民主自由

13.早期维新派对“中体西用”的反思始于

A、鸦片战争失败后 B、第二次鸦片战争失败后

C、中法战争失败后 D、甲午中日战争失败后

14、19世纪90年代,维新思潮进一步发展的条件包括 民族工业的初步发展为其奠定了经济基础②民族资产阶级的形成为其提供了阶级基础③甲午中日战争失败后民族危机的加深为其提供社会环境④西方先进思想的传播

A、①②③④ B、①②③ C、①②④ D、②③④

15.所谓“中学为体,西学为用”的含义是①不改变中国固有制度和纲常礼制②采用西方近代科学技术才能 “求强”“求富”③学习西方先进的政治制度来维护清王朝的统治④用西方的资产阶级的思想学说来挽救清政府

A、①② B、②③ C、③④ D、①④

C

C

A

A

课堂思考:

洋务派、维新派都主张向西方学习,两者在指导思想上有何异同?为什么?

洋务派:主张“中学为体,西学为用”,师夷长技以自强。维新派:反对封建专制,主张兴民权,建立君主立宪制。

同:都是在民族危机不断加深的情况下结合本阶级特点需要提出的救国主张,都主张向西方学习。

异:学习侧重点不同——洋:科技,维:制度。

导致差异的原因:时代背景的差异——民族危机不断加深;代表的阶级利益不同——地主阶级、资产阶级。

思考:洋务派与林则徐为代表的抵抗派有何区别与联系?

联系:

(1)阶级利益相同: 地主阶级;

(2)最终目的相同:都维护清政府的统治;

(3)方式相同:学习西方先进科技;

区别:

(1)目的:抵抗派唯一目的是抵抗侵略;洋务派首要目的对内镇压农民起义,其次是对外抵抗侵略。

(2)实践程度:抵抗派很少实践;洋务运动大规模实践;

(3)影响:抵抗派启迪作用;洋务派创造良好舆论环境;并在实践上迈出大步。

自我测评

1.概述鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。

第一阶段:以林则徐、魏源为代表的先进知识分子翻译介绍西方的地理、法律等学说,开始学习西方的第一步。

第二阶段:洋务派大规模地运用和采纳西学,开展洋务运动、与顽固派的争论,推进西学的传播。

第三阶段:以康有为、梁启超为代表的维新派,在吸取、借鉴和批判前人的基础上,主张学习借鉴西方制度,要求变法革新,通过著述、翻译、办报等活动,极大地解放思想。

自我测评

2.简述维新思潮的主要内容及其历史影响。

内容:

政治:变法图强;兴民权,实行君主立宪制;

文教:废“八股”,进西学,改革教育制度,同时更进一步提出:“以自由为体,以民主为用”,人民享有自由权利;批判君主专制,宗法等级制度及纲常礼教,倡导男女平等。

影响:

维新思想的传播,形成一次影响深远的思想解放运动,为中国文化的发展开辟了一条新的道路。

曾国藩

曾国藩(1811—1872),号涤生,谥号文正。军事家、理学家、政治家、社会活动家,晚清重臣,官至两江总督、直隶总督、英武殿大学士。湖南湘乡人,出身中小地主。道光十八年中进士时年28岁。组建湘军,平定太平天国,1864年攻陷天京城后赐一等侯爵,有“中兴名臣”之誉。

李鸿章

李鸿章(1823—1901),清末大臣、洋务派和淮军首领。字少荃,安徽合肥人。道光进士。投曾国藩为幕僚,1861年编练淮军,攻太平军,升任江苏巡抚、两江总督、直隶总督兼北洋大臣。提倡“自强”、“求富”,开办近代军事工业,设立江南制造局、轮船招商局、津榆铁路、开平煤矿等。建立北洋舰队。

晚清保守派倭仁的研究著作

倭仁(1804—1871),蒙古正红旗人。道光进士,为同治帝师,后授文渊阁大学士。1867年他反对设立同文馆,后长期反对清政府兴办洋务。1871年授文华殿大学士,遗著辑为《倭文端公遗书》。

同文馆旧址

江南制造总局大门

李鸿章视察唐胥铁路

王韬

王韬 ,江苏吴县人,1867年至1870年间前往英国译书,并游历英、法、俄等国。1874年,他在香港主编《循环日报》,评论时政,主张变法自强,提出“富强即治国之本”,主张允许“民间自立公司”,认为“官办不如民办”。他后来回到上海,与洋务派交往密切,常为洋务派出谋献策。但后来,走上批评洋务运动的道路。著作有《弢园文录外编》等数十种。

王韬故居(江苏吴县),现为王韬纪念馆

郑观应(塑像)

郑观应(1842—1922),广东香山(今中山市)人,曾长期在英商太古轮船公司任买办;1880年后,经李鸿章推举先后任上海机器织布局总办、轮船招商局总办、上海电报局总办等职。80年代到90年代初,他在思想上与洋务派发生分歧,逐渐形成维新改良思想,成为早期维新派的重要人物。其著作有《盛世危言》等。

上海机器织布局

1878年以后,郑观应受直隶总督李鸿章重用,筹办上海机器织布局,并正式被委派为织布局总办

轮船招商局在上海的总局

1882年,郑观应接受李鸿章之聘,出任轮船招商局帮办,后升为总办。

电报总局迁移上海后的办公处所

1881年3月,天津电报总局迁移上海后,由郑观应任总办。

二、体用之争(19世纪60----90年代)

2、概况

恭庆王奕欣

两江总督曾国藩

直隶总督李鸿章

湖广总督张之洞

综合分析洋务派西学活动的特征。

1.继承师夷的思想,由技术层面提高到学习运用阶段上。

2.但不改变中国传统的政治制度、纲常伦理等,即把西方先进的科学技术嫁接到中国落后的社会制度上。

回忆:洋务运动的主要内容有哪些?慈禧太后对洋务运动的态度怎样?如何评价洋务运动?

内容:兴办军事工业、民用工业,创办近代海军,创办新式学堂,派遣留学生。

态度:暂时支持洋务运动(原因:内外交困的形势;洋务派掌握地方及中央实权,并且得到外国侵略者赏识。)

评价:积极意义——推动了中国的现代化进程(教育、思想、经济、军事等);

局限性——,最终后果——失败。

单元引言导读:鸦片战争后中国文化艰难走上近代化征程(学习西方、 寻求变革历程)

1、地主阶级抵抗派林则徐以新的眼光开眼看世界

魏源提出“师夷长技以制夷”

2、地主阶级洋务派力主并实践“中体西用”

3、资产阶级维新派倡新学、兴民权、定新法 (变法维新)

4、资产阶级激进民主主义者领导新文化运动,高举民主科学大旗,深刻启发中国人民的民主觉悟;中后期马克思主义得以传播

5、资产阶级革命派引导中国人民推翻清朝统治,实现划时代巨变 (辛亥革命、民主共和)

6、(无产阶级)马克思主义中国化三大理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”

阶级 派别 概况

地主阶级 抵抗派 林则徐:开眼看世界

魏源:“师夷长技以制夷”

洋务派 “中体西用”(洋务运动)

资产阶级 维新派 倡新学、兴民权、定新法(维新变法)

革命派 推翻清朝统治(辛亥革命、民主共和)

激进民主主义者 新文化运动:民主科学, 启发民主觉悟;传播马克思主义

无产阶级 中共 马克思主义中国化三大理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”

单元引言导读:鸦片战争后中国文化艰难走上近代化征程(学习西方、 寻求变革历程)

【课标内容】

了解鸦片战争后中国人学习西方、

寻求变革的思想历程。

掌握维新变法思想的主要内容,认识其在近代中国社会发展进程中所起的作用。

知识衔接:什么叫西学?

所谓西学,是指近代的西方科学知识、社会

知识。西学东渐,是指西方学术思想向中国传播

的历史过程。通常是指明末清初以及晚清民国初

期两个时期之中,欧美等地学术思想的传入。

明朝后期在传播西学上哪两个人起了重大作用?

利玛窦

徐光启 著有《农政全书》

鸦片战争时的道光帝

清朝时期——长期执行闭关锁国政策

统治者闭目塞听,虚骄自大,愚昧无知

“天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。天地为之乎内外,所以限也。”

-- “中国中心论”

一、开眼看世界(19世纪四五十年代)

1、背景

(1)经济:鸦战前后,列强(资本主义迅速崛起,通过战争加强对中国的侵略)对中国的冲击日益加剧;腐朽的清王朝(中国封建社会末期,危机四伏)被迫打开大门,与西方世界的联系也相应扩大;

(2)政治:为了解西方,抵御外侵,先进中国人开始以新眼光审视世界;

(3)文化:长期“贵华夏”“贱夷狄”,统治者妄自尊大,对外界懵然不知

一、开眼看世界(19世纪四五十年代)

2、主要代表人物(地主阶级抵抗派)和思想

(1)林则徐——“开眼看世界的第一人”

活动:设译馆、译《各国律例》编《四洲志》

地位:开中国近代由爱国而研学西方的先河

(2)魏源——放眼世界的先行者

(1)编写《海国图志》

(2)提出“师夷之长技以制夷”

3、评价

1、“开眼看世界”成为社会思潮

2、御侮自强而学习西方成为近代思想主流

① 民族英雄

1839年领导禁烟运动,捍卫了中华民族尊严;

② 开眼看世界

鸦片战争前后,组织编写《各国律例》、《四洲志》,了解西方情况;

◆林则徐开了中国近代由爱国而研究、学习西方的先河,所以他是中国近代“开眼看世界的第一人”。

林则徐:近代中国开眼看世界的第一人

仿制西方战舰,提倡向西方学习;

③ 师夷之长技

夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。” ——《海国图志》

思考:魏源作《海国图志》的目的是什么?提出向西方学习的具体内容是什么?

学习西方先进军事制造技术和治军练兵方法

“师夷长技以制夷”

如何认识这时期的向西方学习活动?

重点学习西方的科学技术,尤

其是军事技术;还通过翻译西方书籍,著书立说

的方式宣传。

只停留在思想领域,并没有真正的实践活动;只是学习技术,没能到西方制度的先进

率先主动了解西学、学习西方,开启近代西学的第一步,对当时知识界解放思想、向西方学习有着重要的启迪作用。

维护清朝的封建统治

(1)指导思想:

(2)学习内容:

(3)意义:

(4)根本目的:

(5)局限:

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

①第二次鸦片战争爆发及战败后列强加强对中国经济和政治侵略

②太平天国运动的威胁

③西学的传播扩大,中外文化的碰撞

④在如何维护清朝统治的问题上出现了分歧:洋务派及顽固派展开了激烈的争论。

二、体用之争(19世纪60----90年代)

“中学为体”,强调以中国的纲常名教作为决定国家社会命运的根本;

“西学为用”,采用西方 (资本主义国家)近代科学技术,进行洋务运动,来挽救清王朝。

简单的说就是在维护固有的封建制度和纲常礼教的前提下,采用西方的科技文化,实现自强求富。

2、主张:“中学为体,西学为用”

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

二、体用之争(19世纪60----90年代)

2、主张:“中学为体,西学为用”

4、评价:

1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势

二、体用之争(19世纪60----90年代)

(1)冲击保守观念,为西学传播创造舆论环境

(2)洋务运动迈出近代化的第一步

(3)局限于学习西方物质文化的器物层面,甲午战败宣告中体西用的失败

实践:兴办军事工业、民用工业

创办近代海军

创办新式学堂,派遣留学生

3、概况:

洋务派和顽固派的体用之争

思考:两派主张有何异同?

提示:

①同:根本上都是为了维护清政府的封建统治

②异:洋务派主张通过学习西方实用科技,实现国家富强;顽固派主张原封不动地维持既有的政治文化格局,反对任何变革。

洋务派(中体西用) 顽固派(体用不变)

师夷之长技以制夷 坚守“夷夏”精神,原封不动保持文化格局

中学为体,西学为用 反对“西学为用”“师事夷人”

“力师西法”求强求富 “异端邪说”“败坏人心”

继承:主张“师夷”之长技来维护封建专制制度。

发展:西学内容从军事技术扩展到工艺技术和学堂教育,并付诸实践,兴办洋务,开展洋务运动。

与19世纪40年代的西学活动相比,

60年代的西学有什么继承和发展?

(一)早期维新思想(19C60、70S)

1、主要代表:王韬、郑观应

2、主张:

(1)初始立场:最初都支持“中体西用”

(2)思想演变:中法战争后

A、政治:改良,实行君主立宪制;

B、经济:办工商业,与外国商战;

C、文化:兴办学校,学西方自然科学。

3、评价:

(1)积极:启蒙知识分子从工商科技转移到政治制度方面

(2)局限:没成完整的理论,未实践

三、维新思潮

今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应

从洋务派中派生出来的早期维新派为什么与洋务派分道扬镳?两派在主张上有何区别?

①主要是由于中法战争失败暴露出洋务运动的弊端:洋务派只局限于学习西方物质文化层面的技术;

②早期维新派开始对中西文化的体用关系进行深刻反思,认识到西方的富强之本在于“通民情、参民政”,因而提出改良政治、实行君主立宪制度的要求。

三、维新思潮

(一)早期维新思想(19C60、70S)

(二)维新思想发展(19C90S)

1、背景:

(1)经济基础:民族工业初步发展

(2)阶级基础:民族资产阶级形成、壮大

(3)个人:先进人士西学知识增长等

(4)时代:西方列强侵略的加剧,民族危机加深

2、代表人物及主张:

维新派的主张、西学活动及影响

人物 主要活动及主张 代表论著 影响

康有为

梁启超

谭嗣同

严复

办学堂研究维新理论,借中学外衣来宣传维新变法思想

《新学伪经考》

《孔子改制考》

为维新变法思想提供了合乎传统文化的理论依据

宣传民主思想和君主立宪

《变法通议》

维新派的宣传家

抨击纲常礼教,批判专制君权、宗法等级制度,倡导男女平等

《仁学》

批判纲常礼教最为激烈

翻译西方书籍,人民享有自由权利、“物竞天择,适者生存”的进化论观点

《天演论》

系统介绍西方近代文化的第一人

万木草堂

1891年,康有为创设于广州长兴里,自任总教授、总监督,在此讲学,宣传维新思想,同时,在这里编写了《新学伪经考》等维新变法著作。

梁启超

变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

谭嗣同《仁学》书影

当时,谭嗣同对变法抱有很大希望,他在家书中说“朝廷毅然变法,国事大有可为”。

严复为《天演论》写的序(1896年)

天行者以物竞为功……物各争存,宜者而立者强,强皆昌,不立者弱,弱乃灭亡。 ——严复《天演论》

严复

三、维新思潮

(一)早期维新思想(19C60、70S)

(二)维新思想发展(19C90S)

3、维新派和顽固势力(包括洋务派)论战

(1)论战内容:

要不要:变法;

兴民权、君主立宪;

废八股、倡西学、改革教育制度

(2)历史作用:传播维新;

思想解放;

开辟文化新路

实质:资本主义与封建主义的第一次交锋

维新派和顽固派的论战

论战的问题

要不要维新变法

要不要兴民权,实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

两派论战的主要内容

顽固派(包括洋务派)

维新派

祖宗之法不可变,宁可亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权,设议院,反对君主立宪

实行君民共主的君主立宪政体

坚持科举取士,反对西学

变法之本,在育人;人才之兴,在开学;学校之立,在变科举

维新变法思想与“体用”的最大不同是什么?为什么会有这种不同?

1. 最大不同在于维新变法思想对“体”的变动:将对西方的学习提高到了制度层面,深入到了内质——民主制度上。

2. 源于二者的阶级本质不同。

1、下列关于林则徐的表述,正确的是 ①近代中国开眼看世界的第一人 ②近代向国内介绍西方情况的第一人 ③《四洲志》与《海国图志》的作者 ④提出“师夷长技以制夷”

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

2.19世纪40年代,我国思想界"开眼看世界"的思想发展为一股社会思潮的主要原因是

A.乾嘉学派消极影响 B.列强坚船利炮的震动

C.经世致用的治学传统 D.《海国图志》的推动

3.有关“中体西用”的下列说法错误的是 A.西学是指西方的社会科学知识

B.是地主阶级守旧分子为维护腐朽统治而提出的

C.从当时的社会发展状况看具有内在矛盾性

D.到19世纪末这种思想已落后于时代潮流

C

D

B

4、由向西方学习器物到向西方学习制度的转变发生在

A.鸦片战争之后 B.中法战争之后

C.甲午战争之后 D.八国联军侵华之后

5.《海国图志》一书在当时所起的直接作用

A介绍西方先进技术 B批评清政府的闭关锁国政策

C启迪人们探索民主革命道路D引导人们去了解外部世界

6.说林则徐是近代中国“开眼看世界”的第一人,意思是指他

A作为高级官员,积极向西方学习

B反对清王朝的腐朽统治

C认识到国家落后的根源 D认识到西方国家强盛的根源

7.体用之争的分歧在于

A.是否要用西方文化改造中国儒家思想

B.是否要维护清王朝的封建统治

C.是否要学习西方先进科学技术

D.是否要改良中国传统政治制度

B

D

A

C

8、康有为维新思想的特点是

A.照搬西方资产阶级政治学说

B.借用儒家思想托古改制

C.以孔子名义否定专制思想

D.把西方资本主义政治学说与儒家思想相结合

9.中国近代第一次思想解放的潮流是指:

A.维新派与封建顽固派的论战 B.戊戌变法

C.革命派和保皇派的论战D.资产阶级革命思想的传播

10.维新派与洋务派的主张有根本区别的是

A.鼓励开矿建厂 B.改革教育制度

C.改革政治制度 D.抵制农民起义

11、最先实践魏源的“师夷之长技以制夷”思想的是

A.洋务派 B.早期资产阶级维新派

C.资产阶级维新派 D.资产阶级革命派

D

A

C

A

12.洋务派和资产阶级维新派思想的共同之处是

A.主张建立资产阶级共和国 B.主张实行君主立宪制

C都主张学习西方的先进科学技术D强调给人民以民主自由

13.早期维新派对“中体西用”的反思始于

A、鸦片战争失败后 B、第二次鸦片战争失败后

C、中法战争失败后 D、甲午中日战争失败后

14、19世纪90年代,维新思潮进一步发展的条件包括 民族工业的初步发展为其奠定了经济基础②民族资产阶级的形成为其提供了阶级基础③甲午中日战争失败后民族危机的加深为其提供社会环境④西方先进思想的传播

A、①②③④ B、①②③ C、①②④ D、②③④

15.所谓“中学为体,西学为用”的含义是①不改变中国固有制度和纲常礼制②采用西方近代科学技术才能 “求强”“求富”③学习西方先进的政治制度来维护清王朝的统治④用西方的资产阶级的思想学说来挽救清政府

A、①② B、②③ C、③④ D、①④

C

C

A

A

课堂思考:

洋务派、维新派都主张向西方学习,两者在指导思想上有何异同?为什么?

洋务派:主张“中学为体,西学为用”,师夷长技以自强。维新派:反对封建专制,主张兴民权,建立君主立宪制。

同:都是在民族危机不断加深的情况下结合本阶级特点需要提出的救国主张,都主张向西方学习。

异:学习侧重点不同——洋:科技,维:制度。

导致差异的原因:时代背景的差异——民族危机不断加深;代表的阶级利益不同——地主阶级、资产阶级。

思考:洋务派与林则徐为代表的抵抗派有何区别与联系?

联系:

(1)阶级利益相同: 地主阶级;

(2)最终目的相同:都维护清政府的统治;

(3)方式相同:学习西方先进科技;

区别:

(1)目的:抵抗派唯一目的是抵抗侵略;洋务派首要目的对内镇压农民起义,其次是对外抵抗侵略。

(2)实践程度:抵抗派很少实践;洋务运动大规模实践;

(3)影响:抵抗派启迪作用;洋务派创造良好舆论环境;并在实践上迈出大步。

自我测评

1.概述鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程。

第一阶段:以林则徐、魏源为代表的先进知识分子翻译介绍西方的地理、法律等学说,开始学习西方的第一步。

第二阶段:洋务派大规模地运用和采纳西学,开展洋务运动、与顽固派的争论,推进西学的传播。

第三阶段:以康有为、梁启超为代表的维新派,在吸取、借鉴和批判前人的基础上,主张学习借鉴西方制度,要求变法革新,通过著述、翻译、办报等活动,极大地解放思想。

自我测评

2.简述维新思潮的主要内容及其历史影响。

内容:

政治:变法图强;兴民权,实行君主立宪制;

文教:废“八股”,进西学,改革教育制度,同时更进一步提出:“以自由为体,以民主为用”,人民享有自由权利;批判君主专制,宗法等级制度及纲常礼教,倡导男女平等。

影响:

维新思想的传播,形成一次影响深远的思想解放运动,为中国文化的发展开辟了一条新的道路。

曾国藩

曾国藩(1811—1872),号涤生,谥号文正。军事家、理学家、政治家、社会活动家,晚清重臣,官至两江总督、直隶总督、英武殿大学士。湖南湘乡人,出身中小地主。道光十八年中进士时年28岁。组建湘军,平定太平天国,1864年攻陷天京城后赐一等侯爵,有“中兴名臣”之誉。

李鸿章

李鸿章(1823—1901),清末大臣、洋务派和淮军首领。字少荃,安徽合肥人。道光进士。投曾国藩为幕僚,1861年编练淮军,攻太平军,升任江苏巡抚、两江总督、直隶总督兼北洋大臣。提倡“自强”、“求富”,开办近代军事工业,设立江南制造局、轮船招商局、津榆铁路、开平煤矿等。建立北洋舰队。

晚清保守派倭仁的研究著作

倭仁(1804—1871),蒙古正红旗人。道光进士,为同治帝师,后授文渊阁大学士。1867年他反对设立同文馆,后长期反对清政府兴办洋务。1871年授文华殿大学士,遗著辑为《倭文端公遗书》。

同文馆旧址

江南制造总局大门

李鸿章视察唐胥铁路

王韬

王韬 ,江苏吴县人,1867年至1870年间前往英国译书,并游历英、法、俄等国。1874年,他在香港主编《循环日报》,评论时政,主张变法自强,提出“富强即治国之本”,主张允许“民间自立公司”,认为“官办不如民办”。他后来回到上海,与洋务派交往密切,常为洋务派出谋献策。但后来,走上批评洋务运动的道路。著作有《弢园文录外编》等数十种。

王韬故居(江苏吴县),现为王韬纪念馆

郑观应(塑像)

郑观应(1842—1922),广东香山(今中山市)人,曾长期在英商太古轮船公司任买办;1880年后,经李鸿章推举先后任上海机器织布局总办、轮船招商局总办、上海电报局总办等职。80年代到90年代初,他在思想上与洋务派发生分歧,逐渐形成维新改良思想,成为早期维新派的重要人物。其著作有《盛世危言》等。

上海机器织布局

1878年以后,郑观应受直隶总督李鸿章重用,筹办上海机器织布局,并正式被委派为织布局总办

轮船招商局在上海的总局

1882年,郑观应接受李鸿章之聘,出任轮船招商局帮办,后升为总办。

电报总局迁移上海后的办公处所

1881年3月,天津电报总局迁移上海后,由郑观应任总办。

二、体用之争(19世纪60----90年代)

2、概况

恭庆王奕欣

两江总督曾国藩

直隶总督李鸿章

湖广总督张之洞

综合分析洋务派西学活动的特征。

1.继承师夷的思想,由技术层面提高到学习运用阶段上。

2.但不改变中国传统的政治制度、纲常伦理等,即把西方先进的科学技术嫁接到中国落后的社会制度上。

回忆:洋务运动的主要内容有哪些?慈禧太后对洋务运动的态度怎样?如何评价洋务运动?

内容:兴办军事工业、民用工业,创办近代海军,创办新式学堂,派遣留学生。

态度:暂时支持洋务运动(原因:内外交困的形势;洋务派掌握地方及中央实权,并且得到外国侵略者赏识。)

评价:积极意义——推动了中国的现代化进程(教育、思想、经济、军事等);

局限性——,最终后果——失败。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣