2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第28课 国运兴衰,系于教育

文档属性

| 名称 | 2011-2012学年高中历史岳麓版必修3教学课件:第28课 国运兴衰,系于教育 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-20 21:18:47 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第28课 国运兴衰,系于教育

课标:

掌握新中国成立初期教育方针的制定和教育取得较快发展的表现、“文化大革命”结束后国家加快教育事业发展的措施和邓小平对教育的贡献。

联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

国运兴衰,系于教育

江泽民在全国教育工作会议上发表重要讲话,强调国运兴衰系于教育,教育振兴全民有责。

动员全党同志和全国人民,以提高民族素质和创新能力为重点,深化教育体制和结构改革,全面推进素质教育,振兴教育事业,实施科教兴国战略。

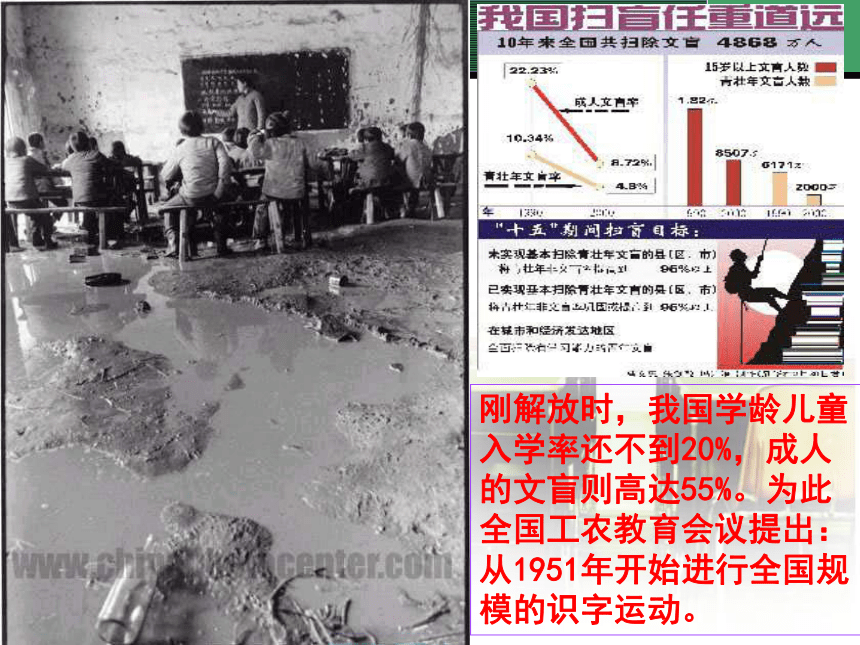

刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:从1951年开始进行全国规模的识字运动。

一、扫盲教育

1、地位:

2、措施:

(1)1950年,召开全国工农教育会议

(2)政府开办各种类型的补习学校

(3)1982年颁布《中华人民共和国宪法》明确规定 “国家发展各种教育设施,扫除文盲。”

(4)1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出:

在20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

3、成果:

教育工作的重中之重

(1)摘掉了世界头号“文盲大国”的帽子(2)2001年实现基本扫除青壮年文盲的战略目标

——发展教育的基础

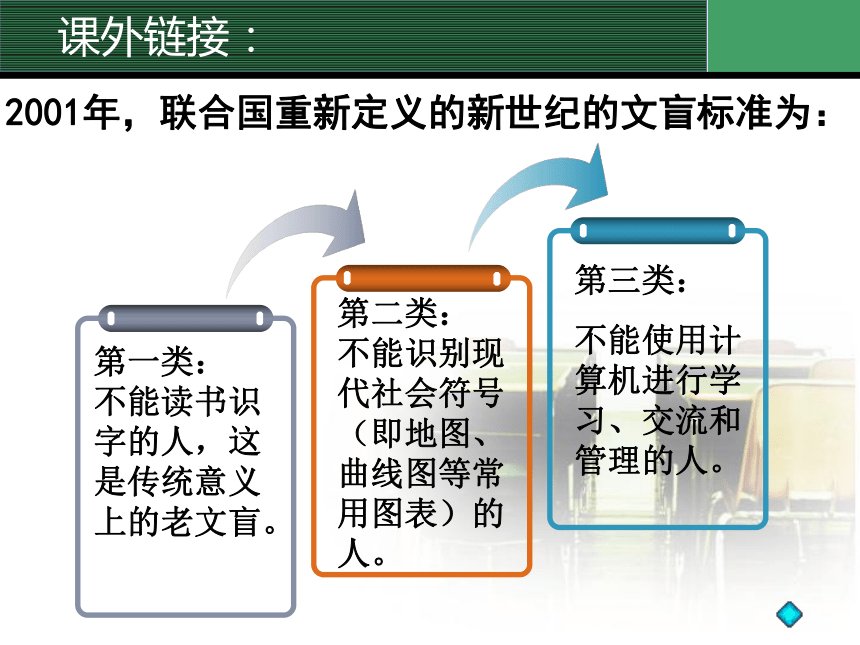

课外链接:

2001年,联合国重新定义的新世纪的文盲标准为:

第一类:

不能读书识字的人,这是传统意义上的老文盲。

第二类:

不能识别现代社会符号(即地图、曲线图等常用图表)的人。

第三类:

不能使用计算机进行学习、交流和管理的人。

农民在田间参加扫肓学习(50年代)

北京工农速成中学学生在学习(1952年)

中国煤矿工人在速成中学学习(1952年)

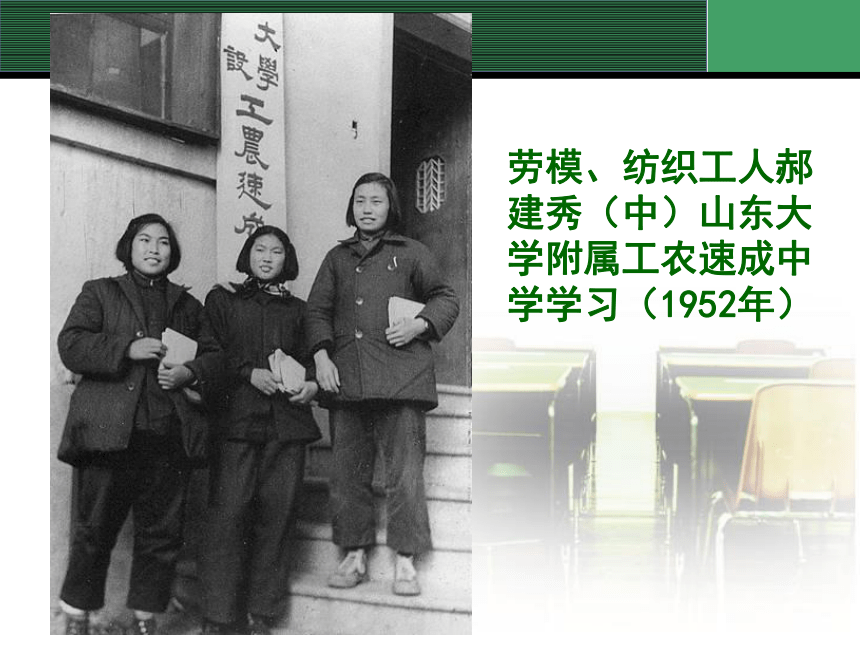

劳模、纺织工人郝建秀(中)山东大学附属工农速成中学学习(1952年)

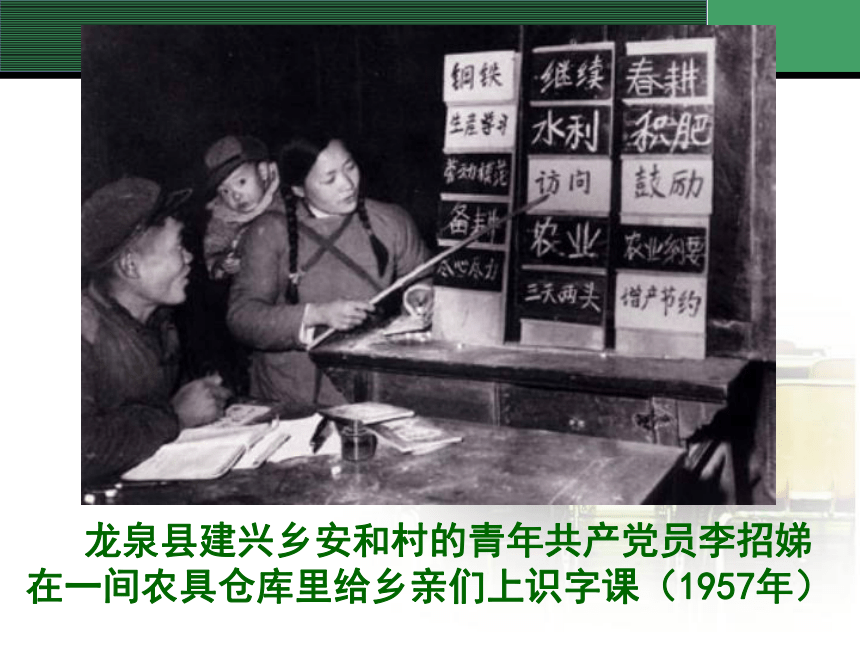

龙泉县建兴乡安和村的青年共产党员李招娣在一间农具仓库里给乡亲们上识字课(1957年)

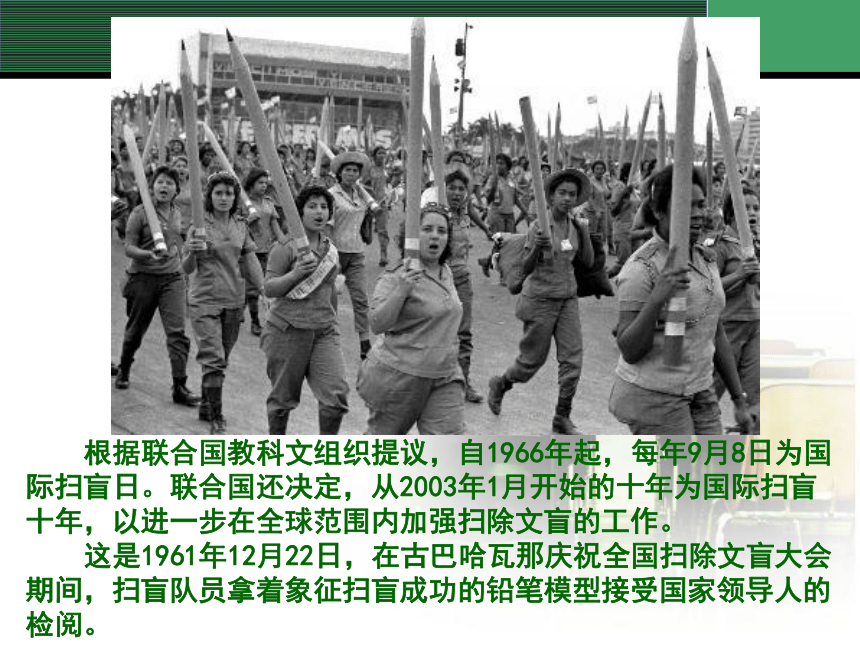

根据联合国教科文组织提议,自1966年起,每年9月8日为国际扫盲日。联合国还决定,从2003年1月开始的十年为国际扫盲十年,以进一步在全球范围内加强扫除文盲的工作。

这是1961年12月22日,在古巴哈瓦那庆祝全国扫除文盲大会期间,扫盲队员拿着象征扫盲成功的铅笔模型接受国家领导人的检阅。

全球文盲中有3/4是妇女,中国文盲中近七成是女性。解放初期,全国妇女人口中的文盲率在90%以上。通过50多年的努力,全国共扫除妇女文盲1.2亿,妇女文化素质大幅度提高。1982年至今,青壮年妇女文盲率下降了27个百分点,在各项文盲率指标中降幅最大。但是,我国目前仍有5500万妇女文盲,这成为中国扫盲工作中一大难题。

二、义务教育

(一)地位:重要手段、战略决策 P118

(二)措施

1、1986年,全国人大六届四次会议通过《中华人民共和国义务教育法》

2、20C90S,提出“科教兴国”战略;加紧普及义务教育成“科教兴国”的重要环节

3、贫困地区义务教育工程、希望工程

(三)成就

2001年1月1日,江泽民宣布:我国实现了基本普及九年义务教育的战略目标

(四)意义

史无前例的壮举,改变中国的命运,增强综合国力

此图画是什么方面宣传画?你了解此画里的人物吗?

您能说说有关背景故事吗?

此工程实施有何重要意义啊?

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学授课

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学

她就是苏明娟,希望工程的形象大使!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力,顺利地考入安徽大学。

正在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

希望工程纪念邮票

希望工程北京捐助中心

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

三、高等教育的发展

(一)高等教育曲折的发展历程

1、建国初,参照苏联模式:改造、调整

2、1958年起,实施“教育大革命”:混乱

3、1961—63全面调整:稳定发展的轨道

4、“文革”期间:遭严重破坏

5、1977年,恢复高考招生制度

6、改革开放以来:迅速发展

(1)“科教兴国”战略 (2)“三个面向”的指导方针

(二)改革开放以来,高等教育发展取得的成就

(1)大学数增加,资源配置、专业结构更趋合理建学位制度、博士后流动站、改革大学招生和分配制度;扩大办学自主权;

(2)少数民族、成人、民办高等教育发展迅速。

1953—1957年,教育在“必须彻底地、系统地学习苏联的先进经验”的口号下,模仿甚至照搬苏联的教育模式。大量引进苏联的教学大纲、教科书,仅高校翻译出版的教材就有1391种;邀请苏联专家讲学、参加学校管理,仿照苏联的学校管理模式,根据苏联的教育理论指导我们教育工作。

“大跃进”时的教育大革命

文学评论家畅广元在当时还是大三的学生,就在那一年,他参加了陕西紫阳山区扫盲;轮班在班上的“塑料加工厂”劳动;参与了各种“卫星”的发射;接受了无数次政治辩论的熏陶;主办了他们班上的“共产主义大学”简易刊物……事情做了很多很多,就是没能好好念书。

当时的《北京周报》报道,8月,高等院校已从1957年原有的227所增加到了1065所。另外,到了当年秋天,全国各地已经建立起了23500多所业余“红专”大学和半工半读大学。

数量大大增加 高校质量良莠不齐

教育与实践结合

片面强调政治,过多参加体力劳动打乱了正常教学

“文革”时高等教育遭到严重破坏

持续十年的“文化大革命”对高等教育造成严重破坏。

图为文革中清华校门被砸。

人民欢送工农兵学员上大学

工农兵学员在上课

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度

恢复后的第一次考试。最后在全国录取了27.3万人。

恢复高考后的第一批新生入学

1977年某大学的开学典礼

邓小平“三个面向”题词

课上探究:

这四条曲线哪一条可以表明建国后高等教育招生变化情况

课上探究:

1958

文革前

文革期间

文革后

参照

改造

调整

“教育大革命”

全面调整稳定发展

大学停止招生

恢复高考迅速发展

新中国教育发展史(1949——今) 影响

扫盲教育 义务教育 高等教育

1949年—文革前

文革期间

文革结束—今

经济恢复

国力增强

50S工农教育会议、补习班

遭到严重破坏

巨大危害

国家落后

1982年宪法

1993年纲要

1986义务教育法

1990“科教兴国”重要环节

2001年基本普及

参照苏联

教育大革命

全面调整

恢复高考

高等教育迅速发展

经济恢复生活水平综合国力提高

2009中国大学前20名

1、清华大学 6、复旦大学

2、北京大学 7、中国科学技术大学

3、浙江大学 8、中山大学

4、上海交通大学 9、华中科技大学

5、南京大学 10、武汉大学

2009中国大学前20名

11、吉林大学 16、山东大学

12、西安交通大学 17、北京师范大学

13、四川大学 18、天津大学

14、哈尔滨工业大学 19、中南大学

15、南开大学 20、东南大学

清华大学

北京大学

中国人民大学

北京交通大学

北京工业大学

北京邮电大学

北京航空航天大学

北京外国语大学

中国政法大学

中央财经大学

中国传媒大学

北京师范大学

南开大学

上海外国语大学

复旦大学

同济大学

1、1950年,党和政府召开了全国工农教育会议,这次会议确定,工农教育的首要任务是

A.逐步普及六年义务教育

B.逐步普及九年义务教育

C.开展识字教育,逐步减少文盲

D.基本扫除青少年文盲

2、下列不属于全面建设社会主义时期我国高校办学体制的是

A、全日制教育 B、半工半读学校

C、业余学校 D、民办学校

3、科教兴国最重要的环节是

A.普及义务教育 B.基础教育

C.高等教育 D.扫除文盲

C

A

D

4、中华人民共和国主席江泽民宣布:中国如期完成了向世界的庄严承诺,实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标是在

A、1993年 B、1997年 C、2000年 D、2001年

5、粉碎“四人帮”后,发展高等教育的第一个举措是

A、新时期教育方针的确定 B、教育大革命

C、邓小平提出“三个面向”的方针

D、恢复统一高考招生制度

6、国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高人口素质、培养合格公民的重要手段是

A、义务教育 B、高等教育

C、初等教育 D、素质教育

A

D

D

7、我国经过长期的努力,终于摘掉“文盲大国”的帽子是在

A.20世纪80年代初 B.20世纪80年代末

C.20世纪90年代初 D.20世纪末期

8、联合国教科文组织认为:“在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运”,这里的“壮举”是指:

A.袁隆平的“超级杂交稻”

B.基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

C.中国载人航天取得成功

D.基本普及高等教育

B

D

9、为彻底改变我国教育落后的局面,提高全民族的素质,建国以来我国政府采取的措施有

①推行扫盲教育 ②普及义务教育 ③大力发展高等教育 ④支持发展民办教育

A、①②③ B、①②③④

C、①③④ D、②③④

10、“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的实质是

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.就越多发展需要超前性

A

B

11、20世纪90年代以来,党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是

A、科教兴国 B、信息高速公路

C、教育大革命 D、三个面向

12、实现我国现代化的根本大计是

A、以经济建设为中心 B 、坚持改革开放

C、 实行多党合作的民主政治协商制度

D、 把教育摆在优先发展的战略地位

13、我国高校停止招生是在

A、大跃进时期 B、“文革”时期

C、 十年建设时期 D 、反右派斗争扩大化时期

A

D

B

P126《邓小平文选》的一段话,说明了什么?

(1)说明了中国为什么必须搞好教育。

(2)表明了中国政府发展教育的决心和信心。

综合分析:中国为什么必须搞好教育?有何意义?相关话题:

P126知识链接:当代重视教育的世界潮流----

P127阅读与思考:请思考教育和科技、经济之间的联系。

P127解析与探究:对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

P127自我测评:联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

P127阅读与思考:请思考教育和科技、经济之间的联系。

科技进步是经济发展的决定性因素。

科技的进步则要依赖教育的发展。

在知识经济时代,经济建设已经转而依靠科技进步和劳动者的高素质,而这些都要依赖教育的不断发展。

P127解析与探究:对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

提示:对比这几中经济增长模式,至少可以说明两个问题 (1)现代社会已经进入知识经济时代,它改变了传统社会经济增长主要依靠劳动和资本增长的模式,转而主要依靠科技和知识的增长。这说明,现代社会经济的发展是与科技的进步紧密相关的,而科技发展需要人才,所以教育也就成为社会经济发展的重要推动力。

(2)从中看出中国和世界发达国家在经济增长要素方面存在的差异。中国的经济增长还不是主要依靠科技的发展,这说明中国的“科教兴国”战略虽然也取得了一些成绩,但是跟发达国家相比,还存在很大的差距,还需不断地加大在科教方面的投资,继续推动科技和教育的发展。

学会学习

学会思考

学会做人

第28课 国运兴衰,系于教育

课标:

掌握新中国成立初期教育方针的制定和教育取得较快发展的表现、“文化大革命”结束后国家加快教育事业发展的措施和邓小平对教育的贡献。

联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

国运兴衰,系于教育

江泽民在全国教育工作会议上发表重要讲话,强调国运兴衰系于教育,教育振兴全民有责。

动员全党同志和全国人民,以提高民族素质和创新能力为重点,深化教育体制和结构改革,全面推进素质教育,振兴教育事业,实施科教兴国战略。

刚解放时,我国学龄儿童入学率还不到20%,成人的文盲则高达55%。为此全国工农教育会议提出:从1951年开始进行全国规模的识字运动。

一、扫盲教育

1、地位:

2、措施:

(1)1950年,召开全国工农教育会议

(2)政府开办各种类型的补习学校

(3)1982年颁布《中华人民共和国宪法》明确规定 “国家发展各种教育设施,扫除文盲。”

(4)1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出:

在20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

3、成果:

教育工作的重中之重

(1)摘掉了世界头号“文盲大国”的帽子(2)2001年实现基本扫除青壮年文盲的战略目标

——发展教育的基础

课外链接:

2001年,联合国重新定义的新世纪的文盲标准为:

第一类:

不能读书识字的人,这是传统意义上的老文盲。

第二类:

不能识别现代社会符号(即地图、曲线图等常用图表)的人。

第三类:

不能使用计算机进行学习、交流和管理的人。

农民在田间参加扫肓学习(50年代)

北京工农速成中学学生在学习(1952年)

中国煤矿工人在速成中学学习(1952年)

劳模、纺织工人郝建秀(中)山东大学附属工农速成中学学习(1952年)

龙泉县建兴乡安和村的青年共产党员李招娣在一间农具仓库里给乡亲们上识字课(1957年)

根据联合国教科文组织提议,自1966年起,每年9月8日为国际扫盲日。联合国还决定,从2003年1月开始的十年为国际扫盲十年,以进一步在全球范围内加强扫除文盲的工作。

这是1961年12月22日,在古巴哈瓦那庆祝全国扫除文盲大会期间,扫盲队员拿着象征扫盲成功的铅笔模型接受国家领导人的检阅。

全球文盲中有3/4是妇女,中国文盲中近七成是女性。解放初期,全国妇女人口中的文盲率在90%以上。通过50多年的努力,全国共扫除妇女文盲1.2亿,妇女文化素质大幅度提高。1982年至今,青壮年妇女文盲率下降了27个百分点,在各项文盲率指标中降幅最大。但是,我国目前仍有5500万妇女文盲,这成为中国扫盲工作中一大难题。

二、义务教育

(一)地位:重要手段、战略决策 P118

(二)措施

1、1986年,全国人大六届四次会议通过《中华人民共和国义务教育法》

2、20C90S,提出“科教兴国”战略;加紧普及义务教育成“科教兴国”的重要环节

3、贫困地区义务教育工程、希望工程

(三)成就

2001年1月1日,江泽民宣布:我国实现了基本普及九年义务教育的战略目标

(四)意义

史无前例的壮举,改变中国的命运,增强综合国力

此图画是什么方面宣传画?你了解此画里的人物吗?

您能说说有关背景故事吗?

此工程实施有何重要意义啊?

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学授课

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学

偏远贫困地区的小学

她就是苏明娟,希望工程的形象大使!她和许许多多的贫困山区的孩子一样无钱上学,那双渴望知识的“大眼睛”打动了无数热心于希望工程事业的人。多年来苏明娟和所有接受希望工程捐助的学子一样,受到了社会方方面面的关爱,从而顺利地完成了小学、初中、高中的学业。她学习勤奋努力,顺利地考入安徽大学。

正在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”)2005年大学毕业,走上了工作岗位。

希望工程纪念邮票

希望工程北京捐助中心

邓小平同志为“希望工程”题词(1990年9月5日)

三、高等教育的发展

(一)高等教育曲折的发展历程

1、建国初,参照苏联模式:改造、调整

2、1958年起,实施“教育大革命”:混乱

3、1961—63全面调整:稳定发展的轨道

4、“文革”期间:遭严重破坏

5、1977年,恢复高考招生制度

6、改革开放以来:迅速发展

(1)“科教兴国”战略 (2)“三个面向”的指导方针

(二)改革开放以来,高等教育发展取得的成就

(1)大学数增加,资源配置、专业结构更趋合理建学位制度、博士后流动站、改革大学招生和分配制度;扩大办学自主权;

(2)少数民族、成人、民办高等教育发展迅速。

1953—1957年,教育在“必须彻底地、系统地学习苏联的先进经验”的口号下,模仿甚至照搬苏联的教育模式。大量引进苏联的教学大纲、教科书,仅高校翻译出版的教材就有1391种;邀请苏联专家讲学、参加学校管理,仿照苏联的学校管理模式,根据苏联的教育理论指导我们教育工作。

“大跃进”时的教育大革命

文学评论家畅广元在当时还是大三的学生,就在那一年,他参加了陕西紫阳山区扫盲;轮班在班上的“塑料加工厂”劳动;参与了各种“卫星”的发射;接受了无数次政治辩论的熏陶;主办了他们班上的“共产主义大学”简易刊物……事情做了很多很多,就是没能好好念书。

当时的《北京周报》报道,8月,高等院校已从1957年原有的227所增加到了1065所。另外,到了当年秋天,全国各地已经建立起了23500多所业余“红专”大学和半工半读大学。

数量大大增加 高校质量良莠不齐

教育与实践结合

片面强调政治,过多参加体力劳动打乱了正常教学

“文革”时高等教育遭到严重破坏

持续十年的“文化大革命”对高等教育造成严重破坏。

图为文革中清华校门被砸。

人民欢送工农兵学员上大学

工农兵学员在上课

1977年冬天,570万考生走进高考考场,参加高考制度

恢复后的第一次考试。最后在全国录取了27.3万人。

恢复高考后的第一批新生入学

1977年某大学的开学典礼

邓小平“三个面向”题词

课上探究:

这四条曲线哪一条可以表明建国后高等教育招生变化情况

课上探究:

1958

文革前

文革期间

文革后

参照

改造

调整

“教育大革命”

全面调整稳定发展

大学停止招生

恢复高考迅速发展

新中国教育发展史(1949——今) 影响

扫盲教育 义务教育 高等教育

1949年—文革前

文革期间

文革结束—今

经济恢复

国力增强

50S工农教育会议、补习班

遭到严重破坏

巨大危害

国家落后

1982年宪法

1993年纲要

1986义务教育法

1990“科教兴国”重要环节

2001年基本普及

参照苏联

教育大革命

全面调整

恢复高考

高等教育迅速发展

经济恢复生活水平综合国力提高

2009中国大学前20名

1、清华大学 6、复旦大学

2、北京大学 7、中国科学技术大学

3、浙江大学 8、中山大学

4、上海交通大学 9、华中科技大学

5、南京大学 10、武汉大学

2009中国大学前20名

11、吉林大学 16、山东大学

12、西安交通大学 17、北京师范大学

13、四川大学 18、天津大学

14、哈尔滨工业大学 19、中南大学

15、南开大学 20、东南大学

清华大学

北京大学

中国人民大学

北京交通大学

北京工业大学

北京邮电大学

北京航空航天大学

北京外国语大学

中国政法大学

中央财经大学

中国传媒大学

北京师范大学

南开大学

上海外国语大学

复旦大学

同济大学

1、1950年,党和政府召开了全国工农教育会议,这次会议确定,工农教育的首要任务是

A.逐步普及六年义务教育

B.逐步普及九年义务教育

C.开展识字教育,逐步减少文盲

D.基本扫除青少年文盲

2、下列不属于全面建设社会主义时期我国高校办学体制的是

A、全日制教育 B、半工半读学校

C、业余学校 D、民办学校

3、科教兴国最重要的环节是

A.普及义务教育 B.基础教育

C.高等教育 D.扫除文盲

C

A

D

4、中华人民共和国主席江泽民宣布:中国如期完成了向世界的庄严承诺,实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标是在

A、1993年 B、1997年 C、2000年 D、2001年

5、粉碎“四人帮”后,发展高等教育的第一个举措是

A、新时期教育方针的确定 B、教育大革命

C、邓小平提出“三个面向”的方针

D、恢复统一高考招生制度

6、国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高人口素质、培养合格公民的重要手段是

A、义务教育 B、高等教育

C、初等教育 D、素质教育

A

D

D

7、我国经过长期的努力,终于摘掉“文盲大国”的帽子是在

A.20世纪80年代初 B.20世纪80年代末

C.20世纪90年代初 D.20世纪末期

8、联合国教科文组织认为:“在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运”,这里的“壮举”是指:

A.袁隆平的“超级杂交稻”

B.基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲

C.中国载人航天取得成功

D.基本普及高等教育

B

D

9、为彻底改变我国教育落后的局面,提高全民族的素质,建国以来我国政府采取的措施有

①推行扫盲教育 ②普及义务教育 ③大力发展高等教育 ④支持发展民办教育

A、①②③ B、①②③④

C、①③④ D、②③④

10、“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的实质是

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流

D.就越多发展需要超前性

A

B

11、20世纪90年代以来,党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出的战略是

A、科教兴国 B、信息高速公路

C、教育大革命 D、三个面向

12、实现我国现代化的根本大计是

A、以经济建设为中心 B 、坚持改革开放

C、 实行多党合作的民主政治协商制度

D、 把教育摆在优先发展的战略地位

13、我国高校停止招生是在

A、大跃进时期 B、“文革”时期

C、 十年建设时期 D 、反右派斗争扩大化时期

A

D

B

P126《邓小平文选》的一段话,说明了什么?

(1)说明了中国为什么必须搞好教育。

(2)表明了中国政府发展教育的决心和信心。

综合分析:中国为什么必须搞好教育?有何意义?相关话题:

P126知识链接:当代重视教育的世界潮流----

P127阅读与思考:请思考教育和科技、经济之间的联系。

P127解析与探究:对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

P127自我测评:联系史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

P127阅读与思考:请思考教育和科技、经济之间的联系。

科技进步是经济发展的决定性因素。

科技的进步则要依赖教育的发展。

在知识经济时代,经济建设已经转而依靠科技进步和劳动者的高素质,而这些都要依赖教育的不断发展。

P127解析与探究:对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?

提示:对比这几中经济增长模式,至少可以说明两个问题 (1)现代社会已经进入知识经济时代,它改变了传统社会经济增长主要依靠劳动和资本增长的模式,转而主要依靠科技和知识的增长。这说明,现代社会经济的发展是与科技的进步紧密相关的,而科技发展需要人才,所以教育也就成为社会经济发展的重要推动力。

(2)从中看出中国和世界发达国家在经济增长要素方面存在的差异。中国的经济增长还不是主要依靠科技的发展,这说明中国的“科教兴国”战略虽然也取得了一些成绩,但是跟发达国家相比,还存在很大的差距,还需不断地加大在科教方面的投资,继续推动科技和教育的发展。

学会学习

学会思考

学会做人

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣