安徽省黄山市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 安徽省黄山市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷(Word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 148.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

安徽省黄山市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2分)孟子提出:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。这一主张旨在( )

A.强调个人的社会责任感

B.倡导举贤尚能的理念

C.凸显个人的存在与价值

D.宣扬自强不息的精神

2.(2分)从董仲舒的“天人感应说”到朱熹的“天理论”,儒学发展呈现的主要趋势是( )

A.儒学伦理化

B.儒学世俗化

C.儒学科学化

D.儒学思辨化

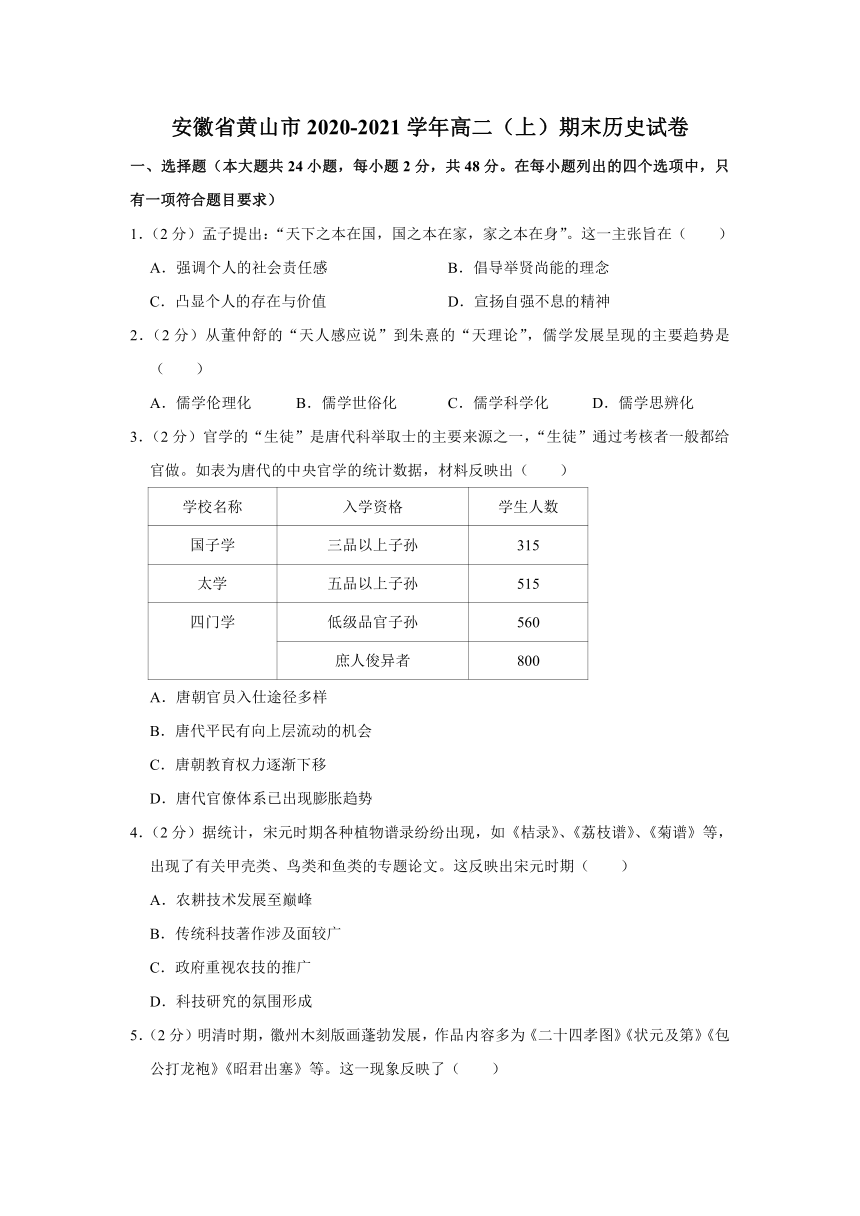

3.(2分)官学的“生徒”是唐代科举取士的主要来源之一,“生徒”通过考核者一般都给官做。如表为唐代的中央官学的统计数据,材料反映出( )

学校名称

入学资格

学生人数

国子学

三品以上子孙

315

太学

五品以上子孙

515

四门学

低级品官子孙

560

庶人俊异者

800

A.唐朝官员入仕途径多样

B.唐代平民有向上层流动的机会

C.唐朝教育权力逐渐下移

D.唐代官僚体系已出现膨胀趋势

4.(2分)据统计,宋元时期各种植物谱录纷纷出现,如《桔录》、《荔枝谱》、《菊谱》等,出现了有关甲壳类、鸟类和鱼类的专题论文。这反映出宋元时期( )

A.农耕技术发展至巅峰

B.传统科技著作涉及面较广

C.政府重视农技的推广

D.科技研究的氛围形成

5.(2分)明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品内容多为《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》等。这一现象反映了( )

A.程朱理学的传播

B.地域性商帮的形成

C.市民阶层的兴起

D.活字印刷术的发展

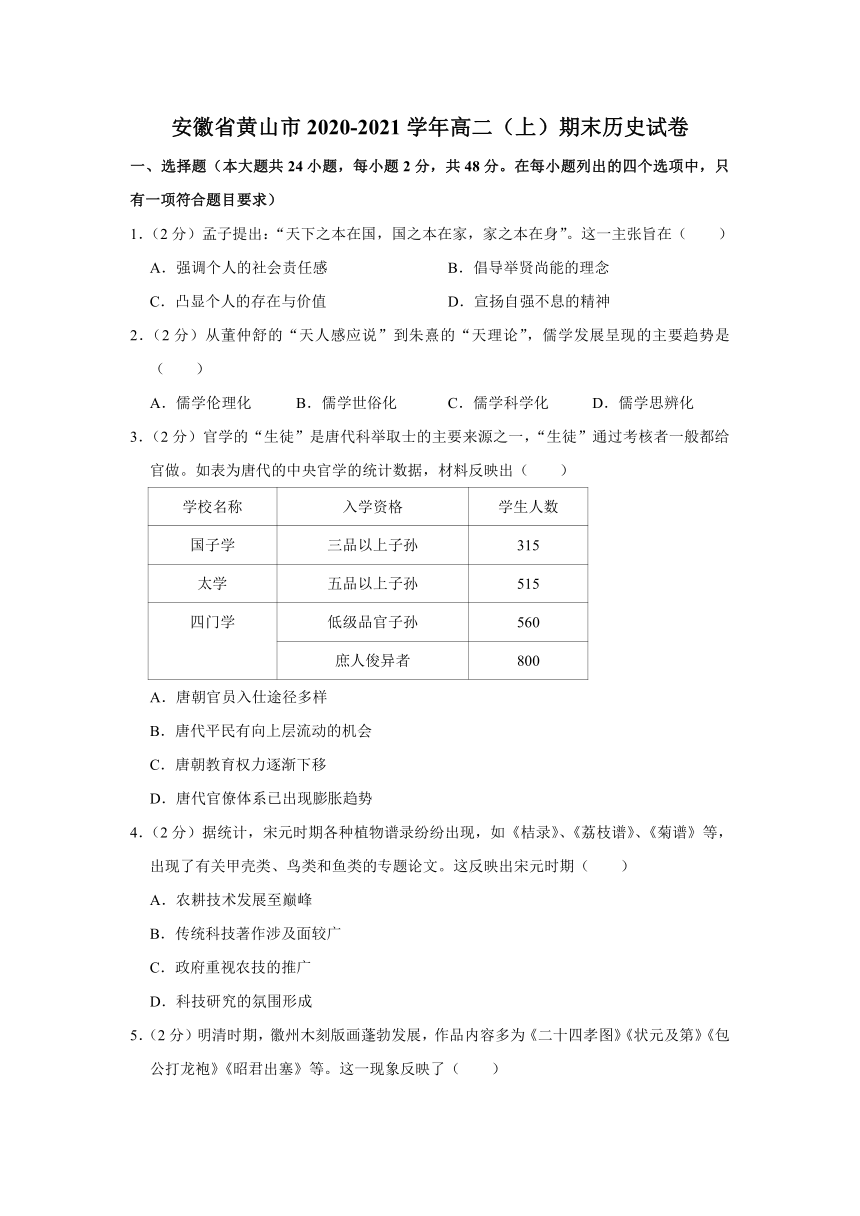

6.(2分)《上阳台帖》被认定为李白传世唯一书法真迹(如图)。全卷苍劲雄浑而又气势飘逸,用笔纵放自如,快健流畅,法度不拘一格。与该帖属于同类字体的是( )

A.王羲之《兰亭序》

B.怀素《自叙帖》

C.苏轼《寒食帖》

D.颜真卿《祭侄文稿》

7.(2分)19世纪六七十年代,江南制造总局曾积极从事西方书籍的翻译活动,他们认为“翻译一事,系制造之根本。洋人制器出于算学,其中奥妙皆有图说可寻。”此举的主要目的是( )

A.方便引入西方工业

B.建立近代外交

C.掌握核心制造技术

D.全面学习西方

8.(2分)1895年,康有为在《公车上书》中主张在中央实行“议郎”制度,要求以府县为范围,约每十万户中公举一个有学识有才能的充当“议郎”,这些“议郎”不仅可备皇帝顾问,而且还可以“上驳诏书,下达民间”。康有为这一主张( )

A.沿袭了洋务派“中体西用”理念

B.奠定了百日维新的思想基础

C.借鉴了西方的“民主共和”理论

D.反映了资产阶级的政治诉求

9.(2分)杜威《中国的新文化》一文中,大力宣扬“新文化运动为中国未来的希望打下了最为坚实的基础,也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成。”这里最为坚实的基础指的是( )

A.新文化运动弘扬了民主和科学思想

B.新文化运动使民主共和观念深入人心

C.新文化运动动摇了封建思想的统治地位

D.新文化运动后期宣传了马克思主义

10.(2分)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让…全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”由此可见( )

A.救亡图存运动开始成为时代主题

B.马克思主义得到全国各界认可

C.晚清政府外交失败激发群众觉悟

D.五四运动具有广泛的群众基础

11.(2分)如表为中国近代某一历史时期,一些阶层占国民党党员的比例统计表(整理自王建朗、黄克武主编的《两岸新编中国近代史?民国卷》)这一情况的出现主要是( )

阶层

农民

工人

学生

商人

军、警、法、政、自由职业者等

占国民党党员的比例

40%

23%

25%

10%

极低

A.辛亥革命成功的有力推动

B.新三民主义思想的指导

C.国民大革命高潮到来的结果

D.抗日民族统一战线的建立

12.(2分)中国共产党国共十年对峙时期土地政策是“打土豪,分田地,废除封建剥削和债务”;抗战时期政策改为“地主减租减息,农民交租交息”。这反映了( )

A.中国共产党实事求是的思想路线

B.封建主义不再是阻碍中国发展的因素

C.地主与农民的阶级矛盾渐趋消失

D.中共已取得民族民主革命的领导地位

13.(2分)为了驳斥国民党顽固派的反共宣传,向全党和全国人民阐明共产党对于中国革命及其前途等重大问题,毛泽东撰写了( )

A.《星星之火可以燎原》

B.《新民主主义论》

C.《论人民民主专政》

D.《论十大关系》

14.(2分)1952年,中国开始第一次大规模扫盲运动。扫盲班遍布工厂、农村、部队、学校。1956年以后,扫盲运动又掀起两次高潮。从1949年到1960年,约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校学习。新中国的扫盲运动( )

A.促进了社会经济的持续发展

B.构建了完备的国民教育体系

C.贯彻了“科教兴国”的战略

D.反映了国家政权的根本属性

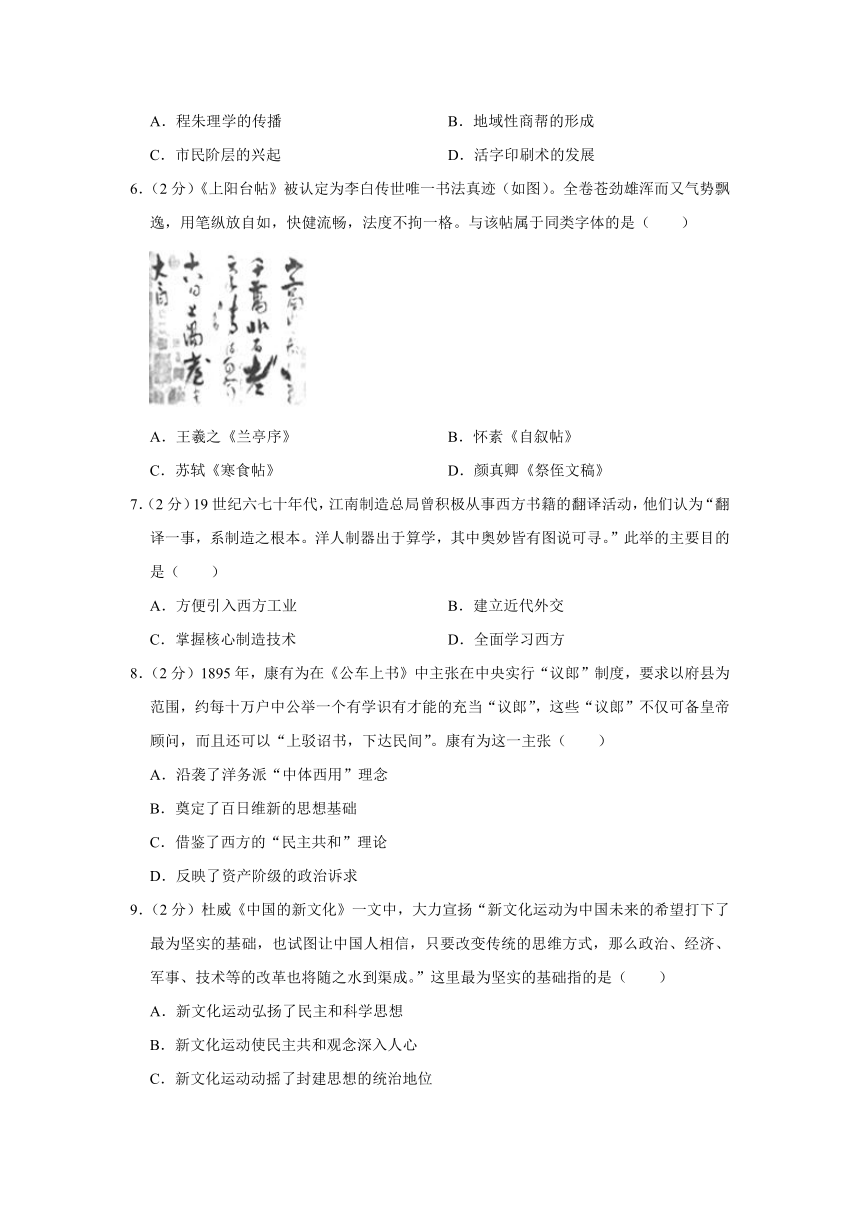

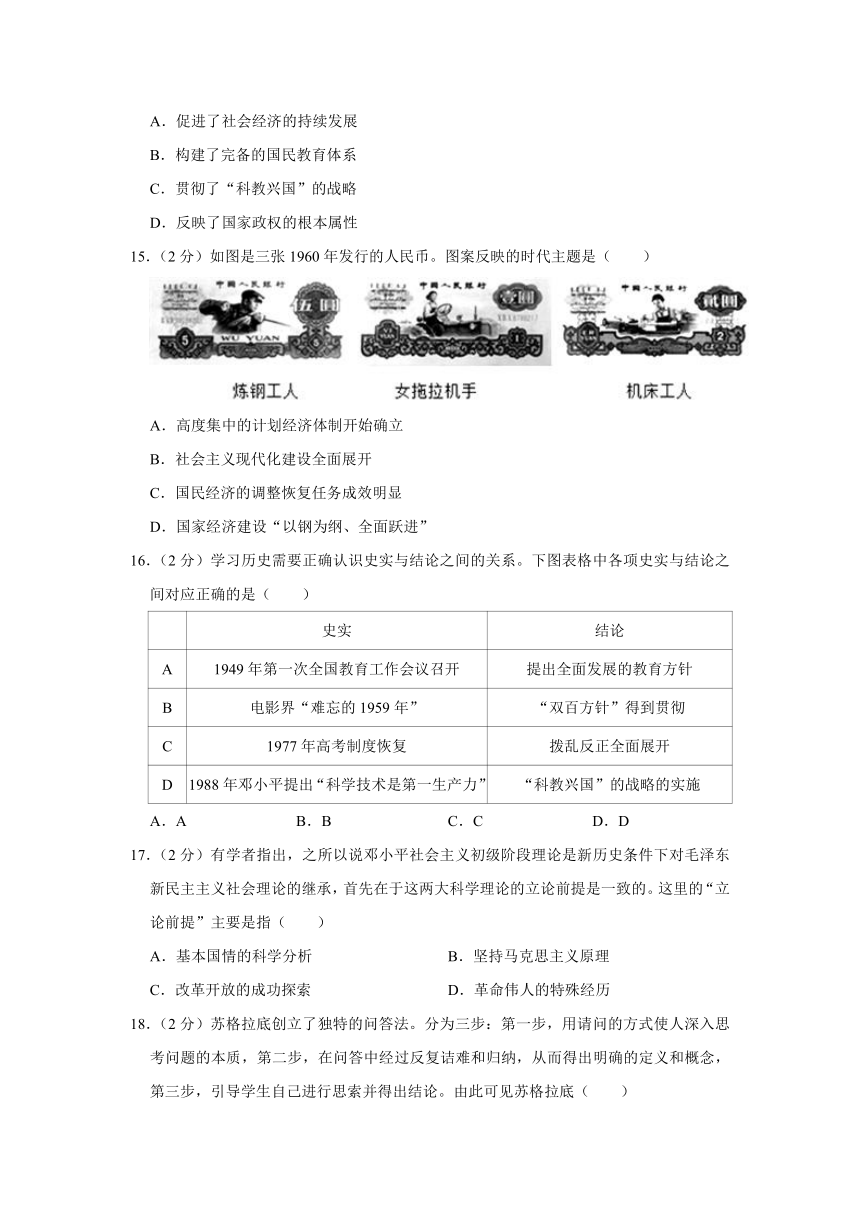

15.(2分)如图是三张1960年发行的人民币。图案反映的时代主题是( )

A.高度集中的计划经济体制开始确立

B.社会主义现代化建设全面展开

C.国民经济的调整恢复任务成效明显

D.国家经济建设“以钢为纲、全面跃进”

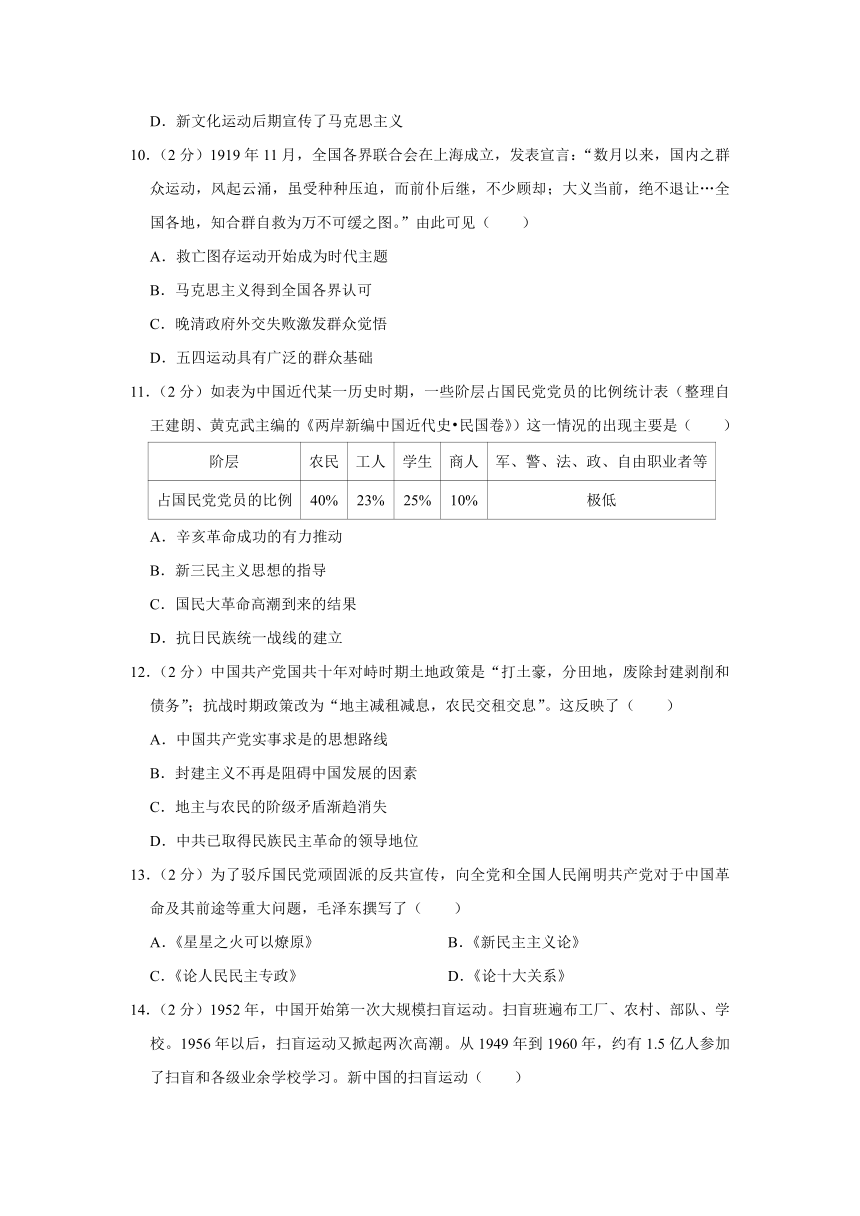

16.(2分)学习历史需要正确认识史实与结论之间的关系。下图表格中各项史实与结论之间对应正确的是( )

史实

结论

A

1949年第一次全国教育工作会议召开

提出全面发展的教育方针

B

电影界“难忘的1959年”

“双百方针”得到贯彻

C

1977年高考制度恢复

拨乱反正全面展开

D

1988年邓小平提出“科学技术是第一生产力”

“科教兴国”的战略的实施

A.A

B.B

C.C

D.D

17.(2分)有学者指出,之所以说邓小平社会主义初级阶段理论是新历史条件下对毛泽东新民主主义社会理论的继承,首先在于这两大科学理论的立论前提是一致的。这里的“立论前提”主要是指( )

A.基本国情的科学分析

B.坚持马克思主义原理

C.改革开放的成功探索

D.革命伟人的特殊经历

18.(2分)苏格拉底创立了独特的问答法。分为三步:第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论。由此可见苏格拉底( )

A.具有强烈的人文色彩

B.弥补了智者学派理论上的缺陷

C.以否定权威为出发点

D.使理性占据希腊社会主导地位

19.(2分)马丁?路德《论忏悔》中说:“决心洗手不干是最真诚的忏悔。”马丁?路德说这番话的目的是为了宣扬( )

A.先定论

B.因行称义

C.因信称义

D.上帝的权威

20.(2分)17﹣18世纪,欧洲社会不再颂扬个人对国王和宗教的忠诚,各种爱国人士的塑像竖立

起来,出现了国旗、国歌和各种国家节日。这反映出欧洲( )

A.封建专制王权进一步强化

B.资产阶级革命的影响扩大

C.启蒙运动推动思想的解放

D.国家和民族认同观念显现

21.(2分)卢梭曾说“当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。”这说明卢梭主张( )

A.社会契约

B.开明君主制

C.主权在民

D.民主共和制

22.(2分)受牛顿力学体系的影响,洛克提出了天赋人权和社会契约;受达尔文进化论的影响,斯宾塞提出了证明白人殖民扩张合理性的理论。这说明近代自然科学( )

A.服务殖民扩张的理论

B.促进了社会科学的发展

C.促使民主政治的形成

D.有利于世界的和平稳定

23.(2分)下列有关三次科技革命成果及其影响的组合,完全正确的一项是( )

A.瓦特改良蒸汽机﹣﹣由工场到工厂

B.史蒂芬逊的机车﹣﹣水上交通的发展

C.电动机的发明﹣﹣汽车成为交通工具

D.内燃机的发明﹣﹣煤炭的开采和利用

24.(2分)2012年10月11日,瑞典文学院宣布中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖,获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。由此可见莫言的创作风格有可能受到以下哪位大家作品的影响( )

A.《巴黎圣母院》

B.《等待戈多》

C.《人间喜剧》

D.《百年孤独》

二、非选择题(本大题共3个小题,其中25题18分,26题10分,27题24分,共52分)

25.(18分)信仰危机推动信仰的重构。阅读下列材料,回答问题。

材料一:东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载,“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

﹣﹣据胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

材料二:西方文艺复兴时期及中国明朝中叶之前,中西方文化接照各自的道路发展,漫长的文化沉积历程促使中西方社会在16世纪前后相继发生了重大的信仰危机……在西方,资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,掀起了声势浩大的文艺复兴运动,在中国,虽然出现了资本主义萌芽,但并没有产生真正意义上的资产阶级,但是面对封建制度的腐败、封建专制的高压下的动荡时局,一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判,由此产生了明清之际被称为异端思想的启蒙思想。

﹣﹣摘编自谭文芳《西方文艺复兴时期启蒙思想与中国明清之际启蒙思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出作者认为16世纪前后中西方思想文化在本质上有何不同,并分析造成这种不同的根源。(10分)

26.(10分)一场历史辩论会正期待你的积极参与。

辩题:外来文化对中国传统文化的影响(正方:利大于弊,反方:弊大于利)

参考资料:外来文化是指正在进入一个民族内部,并与其社会发生作用的别族文化。

规则:正方、反方任选其一作为辩题;结合相关史实进行自辩。(要求:持论有据,论证充分,结论明确。)(10分)

27.(24分)阅读材料,完成下列要求。

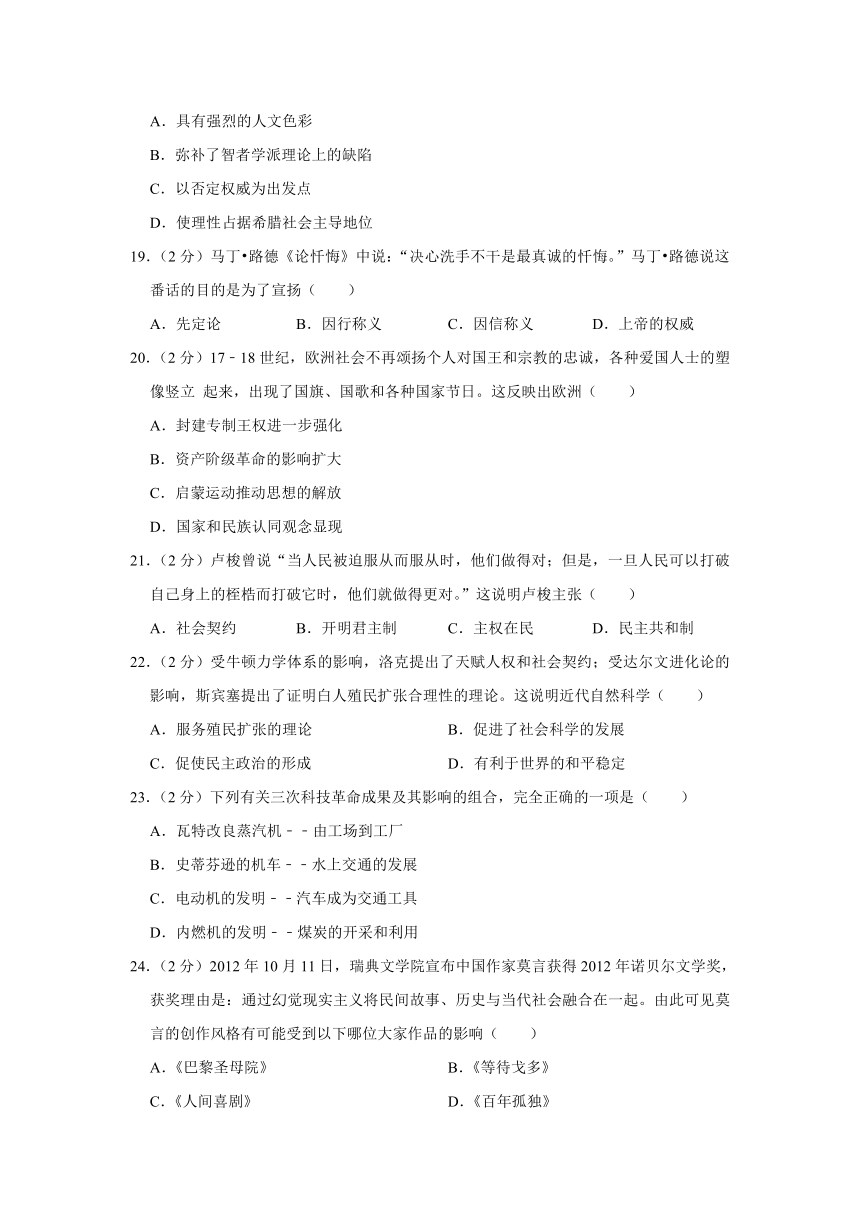

材料一:如图是中国、西方古代科技成果对比图

材料二:从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。这样,技术上落入“引进﹣落后﹣再引进﹣再落后”的循环。从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争。从光绪新政到孙中山的《实业计划》,国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实。

﹣﹣据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三:新中国成立以来部分重大科学技术成就

改革开放前

改革开放后

1958年,第一座实验性原子反应堆建成

1964年,第一颗原子弹爆炸成功

1965年,在世界上首次人工合成牛胰岛素

1967年,成功爆炸第一颗氢弹

1970年,成功发射第一颗人造卫星“东方红一号”

1983年,成功研制第一台“银河”巨型计算机

1984年,成功发射第一颗实验通信卫星

1991年,成功建成第一座核电站秦山核电站

2002年,完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图

2006年,建成世界海拔最高,冻土路程最长铁路﹣﹣青藏铁路

(1)据材料一指出中西科技发展的差异。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代中国科技发展的阶段特征及各自的成因。(12分)

(3)根据材料三指出新中国成立以来科学技术的发展趋势。简要说明变化的原因。(8分)

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.【分析】本题考查孟子的思想。解题的关键是读懂材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的意思即可得出答案。

【解答】材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的意思是天下的基础是国,国的基础是家,家的基础是个人。由此可以看出孟子强调个人的社会责任感,故A项正确。

材料反映的是个人的社会责任感,没有体现举贤尚能的理念,故B项错误。

材料的主旨是强调个人的社会责任感,不是凸显个人的存在与价值和宣扬自强不息的精神,故CD两项错误。

故选:A。

2.【分析】本题主要考查儒家思想,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】天人感应主要是维护君主专制,而天理论则是将忠孝节义上升到天理的高度,是哲学化的表现,说明出现了儒学的思辨化,故选D;

这一趋势反映的是儒学的哲学化和思辨化,不是伦理化、世俗化和科学化,排除ABC。

故选:D。

3.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需抓住题干中的关键信息“官学的‘生徒’是唐代科举取士的主要来源之一”,并正确解读表格数据及正确掌握科举制的历史影响。

【解答】依据题干所给表格数据可知,庶人中的优秀者和低品级官员的子孙也有机会进入中央官学,从而有机会成为政府官员,这说明唐代的平民由向上层流动的机会,故B项正确;

题干所给材料只反映了“生徒”这一种入仕途径,不能体现多样,故A项错误;

题干所给表格数据反映的是入仕途径,不能体现教育权力的下移,故C项错误;

“唐代官僚体系”在题干所给表格数据中没有涉及,故D项错误。

故选:B。

4.【分析】本题考查的是中国古代科技发展的特点,侧重于考查的是宋代科技著作的特点。

【解答】A.材料中没有涉及到农耕技术,故排除;

B.根据“宋元时期各种植物谱录纷纷出现,如《桔录》、《荔枝谱》、《菊谱》等,出现了有关甲壳类、鸟类和鱼类的专题论文”可以得出,中国的传统科技著作涉及的面比较广,故正确;

C.材料中没有涉及到农业技术的推广,故排除;

D.结合所学知识可知,中国古代的科技研究的氛围并未形成,故排除。

故选:B。

5.【分析】本题考查宋明理学的影响。关键信息是《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》体现的信息。

【解答】《二十四孝图》强调孝道;明清时期“状元及第”象征功名和高官厚禄;《包公打龙袍》涉及君臣之理和孝道;《昭君出塞》涉及国家和睦;据此可知均宋明理学的影响有关,故A正确。

B明显不合题干主旨,排除。

C材料不能体现,排除。

题干未涉及活字印刷的相关信息,排除D。

故选:A。

6.【分析】本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“纵放自如,快健流畅,法度不拘一格”。

【解答】从图中可以看出,李白的《上阳台帖》“纵放自如,快健流畅,法度不拘一格”,是典型的草书作品,而怀素是唐代草书大家,故B正确;

A、C、D三项均为行书作品,故排除。

故选:B。

7.【分析】本题考查了洋务运动,洋务运动前期以自强为口号,创办了一批近代军事工业。例如创办了安庆内军械所(曾国藩)、江南制造总局(曾国藩、李鸿章)、福州船政局(左宗棠)。

【解答】根据题干“翻译一事,系制造之根本。洋人制器出于算学,其中奥妙皆有图说可寻。”洋务运动中积极从事西方书籍的翻译活动目的是为了寻求“其中奥妙”,旨在掌握核心制造技术,所以C正确,ABD不符合题意,排除ABD。

故选:C。

8.【分析】本题考查维新思想。解题的关键是正确分析材料的主旨,从公车上书中康有为主张实行西方的民主议会制度可以看出康有为主张学习西方的政治制度,体现了资产阶级政治上的主张。

【解答】依据材料,结合所学可知,公车上书中康有为主张实行西方的民主议会制度,这是资产阶级政治诉求的一种体现,故D项正确。

康有为与洋务派的思想无关,排除A项。

B项与材料主旨无关,排除。

康有为主张君主立宪,而不是民主共和,排除C。

故选:D。

9.【分析】本题主要考查的是新文化运动,关键信息是“也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成”。

【解答】材料“也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成”体现的是新文化运动对促进人们思想解放的重要性,动摇了封建思想的正统地位,有利于社会的转型,C正确;

A属于新文化运动的旗帜,排除;

B是辛亥革命的思想影响,排除;

材料未涉及马克思主义的传播,D排除。

故选:C。

10.【分析】本题主要考查五四运动,要求学生结合五四运动的特征和影响来分析。

【解答】A.材料信息体现不出开始的特点,在五四运动之前救亡图存就开始出现了;

B.材料信息并不能反映出马克思主义的特征;

C.清朝在1912年已经被推翻了;

D.从材料中“绝不退让…全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”可以看出五四运动具有广泛的群众基础。

故选:D。

11.【分析】本题主要考查国民革命运动,要求学生结合国民革命运动的特征和影响来分析。

【解答】从材料表格国民党党员中工人、农民所占的比例非常高,可知这一时期是代表工农阶级的共产党以个人身份加入国民党,国共两党以党内合作方式实现了第一次合作,新三民主义是这次国共合作的政治基础,故选B项;

辛亥革命没有波及到农村,不可能推动农民加入国民党,排除A项;

国民大革命高潮即北伐战争,是国共两党合作之后共同领导的,排除C项;

共产党和国民党以党外合作的方式建立抗日民族统一战线,不会出现国民党党员主要由农民、工人组成的现象,排除D项。

故选:B。

12.【分析】本题主要考查的是土地革命。题干主要体现的是共产党在不同时期实行了可不一样的土地政策,这主要是由于不同时期社会的主要矛盾发生了变化,体现了共产党实事求是的思想路线。

【解答】结合已学知识可知,国共十年对峙时期,当时社会的主要矛盾是阶级矛盾,广大农民迫切要求废除封建土地所有制,推翻地主阶级统治,土地革命是中国革命最迫切的问题。因此中国共产党国的土地政策是“打土豪,分田地,废除封建剥削和债务”;抗战时期,当时的主要矛盾是民族矛盾,地主阶级也是抗战争取对象,共产党的土地政策改为“地主减租减息,农民交租交息”;由此可知,在不同时期共产党实行的土地政策不相同,反映了中国共产党实事求是的思想路线,所以A正确;BCD说法不正确排除。

故选:A。

13.【分析】本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的特点和影响来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,为了驳斥国民党顽固派的反共宣传,向全党和全国人民阐明共产党对于中国革命及其前途的全部见解,回答中国向何处去这个关系重大的问题,更好地指导抗战和中国革命,毛泽东进行了大量的理论研究工作。他系统总结中国革命的独创性经验,于1939年底1940年初先后发表《<共产党人>发刊词》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》等著作,完整地阐述了新民主主义理论,B符合题干的要求;

ACD选项中的文章都不符合材料中的特点,排除。

故选:B。

14.【分析】本题主要考查我国教育事业的发展,要求学生结合我国教育事业发展的特征和影响因素来分析。

【解答】扫盲运动旨在提高工农群众的文化素质,体现了为人民服务的教育性质,反映了新中国工农无产阶级专政的根本属性,故选D项;

1958年后,受“左“的错误影响,我国经济发展遭受挫折,故排除A项;

扫盲运动只涉及基础教育,并非涵盖整个国民教育体系,故排除B项;

“科教兴国“战略于20世纪90年代提出,与题干时间不符,故排除C项。

故选:D。

15.【分析】本题考查新中国经济建设的相关知识。依据图片信息“炼钢工人”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

【解答】结合所学知识可知,1960年国家用“炼钢工人”“女拖拉机手”和“机床工人”等象征实现工农业生产现代化目标的形象当作人民币的图案,反映了当时的时代主题是全面展开社会主义现代化建设,故B项正确。

材料不能说明20世纪60年代我国的时代主题是确立高度集中的计划经济体制,故A项错误。

国民经济的调整恢复任务成效明显是在1965年,故C项错误。

国家经济建设“以钢为纲、全面跃进”涉及的大跃进运动,在材料中没有体现,故D项错误。

故选:B。

16.【分析】本题主要考查史学研究的基本方法,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】结合所学内容可知,“双百“方针是在1956年提出的,所以电影界“难忘的1959年”的出现是“双百“方针得到贯彻的表现,故选B;

全面发展的教育方针是毛泽东在1957年提出的,1949年第一次全国教育工作会议召开与这一结论不符,排除A;

恢复高考制度是拨乱反正的结果,排除C;

“科教兴国”战略是在1995年提出的,和1988年邓小平提出“科学技术是第一生产力“之间没有必然联系,排除D。

故选:B。

17.【分析】本题考查邓小平理论,邓小平理论是一场以“实事求是”为精神实质的思想解放运动过程中产生或引用的旨在打破精神桎梏,促进社会主义经济和社会发展的一系列指导思想的总汇。

【解答】“首先在于这两大科学理论的立论前提是一致的”指的是毛泽东和邓小平都是在结合中国国情的前提下,进行社会主义建设道路的探索,故A正确;

BD不是立论前提,排除;

C是邓小平理论的内容,排除。

故选:A。

18.【分析】本题考查苏格拉底,解题的关键信息是“第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论”。

【解答】“第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论”表明苏格拉底强调思考的重要性,具有强烈的人文色彩,故A正确;

BC材料未体现,排除;

D错在“主导”,排除。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查宗教改革,要求学生结合宗教改革的内容来分析。

【解答】A.这是加尔文教改革的内容;

B.这是天主教的教义;

C.这是路德教的教义,从材料中“决心洗手不干是最真诚的忏悔”可以看出来;

D.材料并不是为了宣扬上帝的权威。

故选:C。

20.【分析】本题主要考查启蒙运动,要求学生结合启蒙运动的思想内容特征和影响来分析。

【解答】A.材料看不出欧洲王权进一步强化。

B.材料没有突出资产阶级革命的影响扩大。

C.材料看不出整个社会思想的解放。

D.从材料内容明显可以看出对国家观念的认同。

故选:D。

21.【分析】本题考查卢梭的思想。解题的关键是正确分析材料“一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对”的主旨,结合卢梭的主权在民思想分析。

【解答】依据材料“一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对”可知,卢梭认为人民有权打破桎梏,这体现了卢梭主权在民的思想,故C项正确。

材料没有体现社会契约和民主共和制,故AD两项错误。

卢梭主张建立民主共和制,不主张开明君主制,故B项错误。

故选:C。

22.【分析】本题主要考查近代科学的发展,要求学生结合近代自然科学发展的表现和影响来分析。

【解答】A.材料反映出科学理论,为思想解放创造条件,不是体现出为殖民扩张服务。

B.从材料可以看出,科学理论促进了社会思想的发展。

C.材料没有体现出民主政治的形成。

D.材料没有体现出,促进世界和平稳定。

故选:B。

23.【分析】本题考查的是三次工业革命,侧重于考查的是工业革命的成就。

【解答】A.结合所学知识可知,第一次工业革命使得生产组织形式由工场向工厂过渡,故正确;

B.史蒂芬孙的机车是火车,所以未促进水上交通的发展,故排除;

C.内燃机使汽车成为交通工具,故排除;

D.内燃机的发明促进了石油的开采和利用,故排除。

故选:A。

24.【分析】本题考查19世纪以来西方的文学成就,题干中的关键信息是“通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起”。

【解答】结合所学知识可知,“通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起”反映的是魔幻现实主义风格。A是浪漫主义作品,B是现代主义流派中的荒诞派,C都是现实主义作品,D是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作。所以,D项正确,排除A、B、C。

故选:D。

二、非选择题(本大题共3个小题,其中25题18分,26题10分,27题24分,共52分)

25.【分析】本题主要考查儒家思想和中西方思想比较,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】(1)原因:根据材料一中“一经说至百余万言”“五经博士解释经文,谶纬附会”“各家弟子只能严守家法”可知,儒学的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;根据“身处乱世,人的生命有如草芥”“民富则安乡重家,敬上而从教”可知,社会动荡侵蚀了儒学信仰的政治、物质基础;根据“一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说”,结合所学知识可知,佛道思想的冲击。意义:根据材料一中“为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础”可知,在一定程度上提高了国人的抽象思辨能力(推动了中国文化与佛教思想的交流);根据“国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣”可知,解放和开阔了人们的思想;根据“(玄学)仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础”可知,推动了儒学的复兴(新儒学的产生)。

(2)本质不同:根据材料二中“资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,起了声势浩大的文艺复兴运动”可知,西方思想文化在本质上是资产阶级思想文化运动;根据“没有产生真正意义上的资产阶级,……一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判”可知,明清之际的思想在本质上是地主阶级的思想(传统儒家思想范畴),并不具备资产阶级思想解放的性质。根源:综合材料二,结合所学知识,用经济基础决定上层建筑的原理分析可知,造成这种不同的根源在于西方的资本主义经济迅速发展;而中国则是自然经济占主导地位,资本主义萌芽发展缓慢。

故答案为:

(1)原因:儒学的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;社会动荡侵蚀了儒学信仰的政治、物质基础;佛道思想的冲击。

意义:在一定程度上提高了国人的抽象思辨能力(推动了中国文化与佛教思想的交流);解放和开阔了人们的思想;推动了儒学的复兴(新儒学的产生)。

(2)本质不同:西方:资产阶级思想文化运动。东方:地主阶级的思想(传统儒家思想范畴),并不具备资产阶级思想解放的性质。根源:西方:资本主义经济迅速发展。中国:自然经济占主导地位,资本主义萌芽发展缓慢。

26.【分析】本题主要考查中西方文化交流,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】本题为开放性试题,没有固定答案。材料中的辩题是外来文化对中国传统的影响,可从利大于弊和弊大于利两个辩题中任选一个展开论述。如果选择利大于弊,可从中国儒学的发展历程进行论述,如诸子百家相互影响融合;西汉董仲舒糅合了道家、法家和阴阳五行家的学说发展出新儒学;宋明理学融合了佛道的思想推动了儒学发展;北魏孝文帝改革推动了少数民族和汉族文化的交流融合;明清到近代的西学东渐,欧洲先进的科技文化传播到中国;西方近代资产阶级启蒙思想的传入,推动中国社会的近代化;马克思主义的传播和马克思主义中国化对近现代中国的巨大影响等等。如果选择弊大于利,可以从外来文化中的糟粕的角度进行论述,如近代西方对中国的宗教思想文化侵略和新文化运动中的全盘西化主张的危害,近现代资本主义腐朽的生活方式,享乐主义的人生观,极端个人主义,无政府主义和拜金主义的价值观,都是腐蚀民族文化的灵魂,消蚀民族意志的精神“鸦片”。年轻人热衷过“洋节”、吃“洋餐”崇尚西方生活方式等等。

故答案为:

利:任何文化都要兼容并蓄,不断吸纳外来优秀文化,才能使自身不断得到发展;中国传统文化以儒家文化为主流本身就是海纳百川,包含多民族优秀文化;中国传统文化中有精华也有糟粕需要吸收和借鉴外来先进文化,不断与时俱进。相关史实:诸子百家相互影响融合;西汉董仲舒糅合了道家、法家和阴阳五行家的学说发展出新儒学;宋明理学融合了佛道的思想推动了儒学发展;北魏孝文帝改革推动了少数民族和汉族文化的交流融合;明清到近代的西学东渐,欧洲先进的科技文化传播到中国;西方近代资产阶级启蒙思想的传入,推动中国社会的近代化;马克思主义的传播和马克思主义中国化对近现代中国的巨大影响等等。

弊:外来文化有精华更有糟粕,腐朽、落后的外来文化对中国传统文化不仅不利反而有害,不能盲目学习和借鉴外来文化,更不能全盘学习外来文化,否定自身的传统文化,认为自己一切都不如人,导致文化自信的丧失;外来文化作用于中国传统文化的过程就是文化入侵的过程,当外来文化动摇传统文化的根基时,必然会丧失自我,沦为外来文化的附庸;吸收外来文化的前提是传承和发展中国传统文化;相关史实:近代西方对中国的宗教思想文化侵略和新文化运动中的全盘西化主张的危害,近现代资本主义腐朽的生活方式,享乐主义的人生观,极端个人主义,无政府主义和拜金主义的价值观,都是腐蚀民族文化的灵魂,消蚀民族意志的精神“鸦片”。年轻人热衷过“洋节”、吃“洋餐”崇尚西方生活方式等等。

27.【分析】(1)本题主要考查中国古代科技发展的特点,解答本题需正确对比题干所给材料一中数据的变化趋势。

(2)本题主要考查明清时期科技的衰落、中国科学技术发展的成就,解答本题需正确解读材料二中“清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业”及“从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争”“国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实”的主旨,并能够正确认识影响中国科技发展的因素。

(3)本题主要考查中国科学技术发展的成就,解答本题需抓住材料三中的关键信息“原子反应堆”“原子弹爆炸”“成功发射第一颗人造卫星”“完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图”“青藏铁路”,并能够正确认识现代中国科技发展的特征及影响其发展的因素。

【解答】(1)差异:根据图示内容可以看出,15世纪以前,中国科技领先于西方;但此后中国科技发展逐渐落后于西方。

(2)1840至1895年:特征:根据材料二中“清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业”可得出侧重引进西方军事和生产技术。成因:结合所学知识,主要是两次鸦片战争的影响;对西方科技的认识不全面;“中体西用”思想的影响。1895至1949年:特征:根据材料二中“从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争”“国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实”可知全面接受西方科技,但成效不大。成因:结合所学知识,主要是民族危机的加深;政府的推动;工业化建设的需要;战乱频繁,政局动荡。

(3)第一小问趋势,根据材料三中“原子反应堆”“原子弹爆炸”“成功发射第一颗人造卫星”“完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图”“青藏铁路”等信息可知科技内容趋向多元化;从以国防军事为主到以经济民生为主。第二小问原因,结合所学内容,主要是新中国成立后,美苏冷战,国际局势紧张;改革开放后,工作重心转移到现代化建设上来;和平与发展成为当今世界主题;信息革命的推动等。

故答案为:

(1)差异:15世纪以前,中国科技领先于西方;此后,中国科技发展逐渐落后于西方;

(2)1840至1895年

特征:侧重引进西方军事和生产技术。

成因:两次鸦片战争的影响;对西方科技的认识不全面;“中体西用”思想的影响。

1895至1949年

特征:全面接受西方科技,但成效不大。

成因:民族危机的加深;政府的推动;工业化建设的需要;战乱频繁,政局动荡。

(3)趋势:科技内容趋向多元化;从以国防军事为主到以经济民生为主。

原因:新中国成立后,美苏冷战,国际局势紧张;改革开放后,工作重心转移到现代化建设上来;和平与发展成为当今世界主题;信息革命的推动等

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2分)孟子提出:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。这一主张旨在( )

A.强调个人的社会责任感

B.倡导举贤尚能的理念

C.凸显个人的存在与价值

D.宣扬自强不息的精神

2.(2分)从董仲舒的“天人感应说”到朱熹的“天理论”,儒学发展呈现的主要趋势是( )

A.儒学伦理化

B.儒学世俗化

C.儒学科学化

D.儒学思辨化

3.(2分)官学的“生徒”是唐代科举取士的主要来源之一,“生徒”通过考核者一般都给官做。如表为唐代的中央官学的统计数据,材料反映出( )

学校名称

入学资格

学生人数

国子学

三品以上子孙

315

太学

五品以上子孙

515

四门学

低级品官子孙

560

庶人俊异者

800

A.唐朝官员入仕途径多样

B.唐代平民有向上层流动的机会

C.唐朝教育权力逐渐下移

D.唐代官僚体系已出现膨胀趋势

4.(2分)据统计,宋元时期各种植物谱录纷纷出现,如《桔录》、《荔枝谱》、《菊谱》等,出现了有关甲壳类、鸟类和鱼类的专题论文。这反映出宋元时期( )

A.农耕技术发展至巅峰

B.传统科技著作涉及面较广

C.政府重视农技的推广

D.科技研究的氛围形成

5.(2分)明清时期,徽州木刻版画蓬勃发展,作品内容多为《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》等。这一现象反映了( )

A.程朱理学的传播

B.地域性商帮的形成

C.市民阶层的兴起

D.活字印刷术的发展

6.(2分)《上阳台帖》被认定为李白传世唯一书法真迹(如图)。全卷苍劲雄浑而又气势飘逸,用笔纵放自如,快健流畅,法度不拘一格。与该帖属于同类字体的是( )

A.王羲之《兰亭序》

B.怀素《自叙帖》

C.苏轼《寒食帖》

D.颜真卿《祭侄文稿》

7.(2分)19世纪六七十年代,江南制造总局曾积极从事西方书籍的翻译活动,他们认为“翻译一事,系制造之根本。洋人制器出于算学,其中奥妙皆有图说可寻。”此举的主要目的是( )

A.方便引入西方工业

B.建立近代外交

C.掌握核心制造技术

D.全面学习西方

8.(2分)1895年,康有为在《公车上书》中主张在中央实行“议郎”制度,要求以府县为范围,约每十万户中公举一个有学识有才能的充当“议郎”,这些“议郎”不仅可备皇帝顾问,而且还可以“上驳诏书,下达民间”。康有为这一主张( )

A.沿袭了洋务派“中体西用”理念

B.奠定了百日维新的思想基础

C.借鉴了西方的“民主共和”理论

D.反映了资产阶级的政治诉求

9.(2分)杜威《中国的新文化》一文中,大力宣扬“新文化运动为中国未来的希望打下了最为坚实的基础,也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成。”这里最为坚实的基础指的是( )

A.新文化运动弘扬了民主和科学思想

B.新文化运动使民主共和观念深入人心

C.新文化运动动摇了封建思想的统治地位

D.新文化运动后期宣传了马克思主义

10.(2分)1919年11月,全国各界联合会在上海成立,发表宣言:“数月以来,国内之群众运动,风起云涌,虽受种种压迫,而前仆后继,不少顾却;大义当前,绝不退让…全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”由此可见( )

A.救亡图存运动开始成为时代主题

B.马克思主义得到全国各界认可

C.晚清政府外交失败激发群众觉悟

D.五四运动具有广泛的群众基础

11.(2分)如表为中国近代某一历史时期,一些阶层占国民党党员的比例统计表(整理自王建朗、黄克武主编的《两岸新编中国近代史?民国卷》)这一情况的出现主要是( )

阶层

农民

工人

学生

商人

军、警、法、政、自由职业者等

占国民党党员的比例

40%

23%

25%

10%

极低

A.辛亥革命成功的有力推动

B.新三民主义思想的指导

C.国民大革命高潮到来的结果

D.抗日民族统一战线的建立

12.(2分)中国共产党国共十年对峙时期土地政策是“打土豪,分田地,废除封建剥削和债务”;抗战时期政策改为“地主减租减息,农民交租交息”。这反映了( )

A.中国共产党实事求是的思想路线

B.封建主义不再是阻碍中国发展的因素

C.地主与农民的阶级矛盾渐趋消失

D.中共已取得民族民主革命的领导地位

13.(2分)为了驳斥国民党顽固派的反共宣传,向全党和全国人民阐明共产党对于中国革命及其前途等重大问题,毛泽东撰写了( )

A.《星星之火可以燎原》

B.《新民主主义论》

C.《论人民民主专政》

D.《论十大关系》

14.(2分)1952年,中国开始第一次大规模扫盲运动。扫盲班遍布工厂、农村、部队、学校。1956年以后,扫盲运动又掀起两次高潮。从1949年到1960年,约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校学习。新中国的扫盲运动( )

A.促进了社会经济的持续发展

B.构建了完备的国民教育体系

C.贯彻了“科教兴国”的战略

D.反映了国家政权的根本属性

15.(2分)如图是三张1960年发行的人民币。图案反映的时代主题是( )

A.高度集中的计划经济体制开始确立

B.社会主义现代化建设全面展开

C.国民经济的调整恢复任务成效明显

D.国家经济建设“以钢为纲、全面跃进”

16.(2分)学习历史需要正确认识史实与结论之间的关系。下图表格中各项史实与结论之间对应正确的是( )

史实

结论

A

1949年第一次全国教育工作会议召开

提出全面发展的教育方针

B

电影界“难忘的1959年”

“双百方针”得到贯彻

C

1977年高考制度恢复

拨乱反正全面展开

D

1988年邓小平提出“科学技术是第一生产力”

“科教兴国”的战略的实施

A.A

B.B

C.C

D.D

17.(2分)有学者指出,之所以说邓小平社会主义初级阶段理论是新历史条件下对毛泽东新民主主义社会理论的继承,首先在于这两大科学理论的立论前提是一致的。这里的“立论前提”主要是指( )

A.基本国情的科学分析

B.坚持马克思主义原理

C.改革开放的成功探索

D.革命伟人的特殊经历

18.(2分)苏格拉底创立了独特的问答法。分为三步:第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论。由此可见苏格拉底( )

A.具有强烈的人文色彩

B.弥补了智者学派理论上的缺陷

C.以否定权威为出发点

D.使理性占据希腊社会主导地位

19.(2分)马丁?路德《论忏悔》中说:“决心洗手不干是最真诚的忏悔。”马丁?路德说这番话的目的是为了宣扬( )

A.先定论

B.因行称义

C.因信称义

D.上帝的权威

20.(2分)17﹣18世纪,欧洲社会不再颂扬个人对国王和宗教的忠诚,各种爱国人士的塑像竖立

起来,出现了国旗、国歌和各种国家节日。这反映出欧洲( )

A.封建专制王权进一步强化

B.资产阶级革命的影响扩大

C.启蒙运动推动思想的解放

D.国家和民族认同观念显现

21.(2分)卢梭曾说“当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是,一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对。”这说明卢梭主张( )

A.社会契约

B.开明君主制

C.主权在民

D.民主共和制

22.(2分)受牛顿力学体系的影响,洛克提出了天赋人权和社会契约;受达尔文进化论的影响,斯宾塞提出了证明白人殖民扩张合理性的理论。这说明近代自然科学( )

A.服务殖民扩张的理论

B.促进了社会科学的发展

C.促使民主政治的形成

D.有利于世界的和平稳定

23.(2分)下列有关三次科技革命成果及其影响的组合,完全正确的一项是( )

A.瓦特改良蒸汽机﹣﹣由工场到工厂

B.史蒂芬逊的机车﹣﹣水上交通的发展

C.电动机的发明﹣﹣汽车成为交通工具

D.内燃机的发明﹣﹣煤炭的开采和利用

24.(2分)2012年10月11日,瑞典文学院宣布中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖,获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。由此可见莫言的创作风格有可能受到以下哪位大家作品的影响( )

A.《巴黎圣母院》

B.《等待戈多》

C.《人间喜剧》

D.《百年孤独》

二、非选择题(本大题共3个小题,其中25题18分,26题10分,27题24分,共52分)

25.(18分)信仰危机推动信仰的重构。阅读下列材料,回答问题。

材料一:东汉末年至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载,“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,五经博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

﹣﹣据胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

材料二:西方文艺复兴时期及中国明朝中叶之前,中西方文化接照各自的道路发展,漫长的文化沉积历程促使中西方社会在16世纪前后相继发生了重大的信仰危机……在西方,资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,掀起了声势浩大的文艺复兴运动,在中国,虽然出现了资本主义萌芽,但并没有产生真正意义上的资产阶级,但是面对封建制度的腐败、封建专制的高压下的动荡时局,一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判,由此产生了明清之际被称为异端思想的启蒙思想。

﹣﹣摘编自谭文芳《西方文艺复兴时期启蒙思想与中国明清之际启蒙思想之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出作者认为16世纪前后中西方思想文化在本质上有何不同,并分析造成这种不同的根源。(10分)

26.(10分)一场历史辩论会正期待你的积极参与。

辩题:外来文化对中国传统文化的影响(正方:利大于弊,反方:弊大于利)

参考资料:外来文化是指正在进入一个民族内部,并与其社会发生作用的别族文化。

规则:正方、反方任选其一作为辩题;结合相关史实进行自辩。(要求:持论有据,论证充分,结论明确。)(10分)

27.(24分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:如图是中国、西方古代科技成果对比图

材料二:从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。这样,技术上落入“引进﹣落后﹣再引进﹣再落后”的循环。从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争。从光绪新政到孙中山的《实业计划》,国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实。

﹣﹣据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三:新中国成立以来部分重大科学技术成就

改革开放前

改革开放后

1958年,第一座实验性原子反应堆建成

1964年,第一颗原子弹爆炸成功

1965年,在世界上首次人工合成牛胰岛素

1967年,成功爆炸第一颗氢弹

1970年,成功发射第一颗人造卫星“东方红一号”

1983年,成功研制第一台“银河”巨型计算机

1984年,成功发射第一颗实验通信卫星

1991年,成功建成第一座核电站秦山核电站

2002年,完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图

2006年,建成世界海拔最高,冻土路程最长铁路﹣﹣青藏铁路

(1)据材料一指出中西科技发展的差异。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出近代中国科技发展的阶段特征及各自的成因。(12分)

(3)根据材料三指出新中国成立以来科学技术的发展趋势。简要说明变化的原因。(8分)

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.【分析】本题考查孟子的思想。解题的关键是读懂材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的意思即可得出答案。

【解答】材料“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的意思是天下的基础是国,国的基础是家,家的基础是个人。由此可以看出孟子强调个人的社会责任感,故A项正确。

材料反映的是个人的社会责任感,没有体现举贤尚能的理念,故B项错误。

材料的主旨是强调个人的社会责任感,不是凸显个人的存在与价值和宣扬自强不息的精神,故CD两项错误。

故选:A。

2.【分析】本题主要考查儒家思想,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】天人感应主要是维护君主专制,而天理论则是将忠孝节义上升到天理的高度,是哲学化的表现,说明出现了儒学的思辨化,故选D;

这一趋势反映的是儒学的哲学化和思辨化,不是伦理化、世俗化和科学化,排除ABC。

故选:D。

3.【分析】本题主要考查科举制,解答本题需抓住题干中的关键信息“官学的‘生徒’是唐代科举取士的主要来源之一”,并正确解读表格数据及正确掌握科举制的历史影响。

【解答】依据题干所给表格数据可知,庶人中的优秀者和低品级官员的子孙也有机会进入中央官学,从而有机会成为政府官员,这说明唐代的平民由向上层流动的机会,故B项正确;

题干所给材料只反映了“生徒”这一种入仕途径,不能体现多样,故A项错误;

题干所给表格数据反映的是入仕途径,不能体现教育权力的下移,故C项错误;

“唐代官僚体系”在题干所给表格数据中没有涉及,故D项错误。

故选:B。

4.【分析】本题考查的是中国古代科技发展的特点,侧重于考查的是宋代科技著作的特点。

【解答】A.材料中没有涉及到农耕技术,故排除;

B.根据“宋元时期各种植物谱录纷纷出现,如《桔录》、《荔枝谱》、《菊谱》等,出现了有关甲壳类、鸟类和鱼类的专题论文”可以得出,中国的传统科技著作涉及的面比较广,故正确;

C.材料中没有涉及到农业技术的推广,故排除;

D.结合所学知识可知,中国古代的科技研究的氛围并未形成,故排除。

故选:B。

5.【分析】本题考查宋明理学的影响。关键信息是《二十四孝图》《状元及第》《包公打龙袍》《昭君出塞》体现的信息。

【解答】《二十四孝图》强调孝道;明清时期“状元及第”象征功名和高官厚禄;《包公打龙袍》涉及君臣之理和孝道;《昭君出塞》涉及国家和睦;据此可知均宋明理学的影响有关,故A正确。

B明显不合题干主旨,排除。

C材料不能体现,排除。

题干未涉及活字印刷的相关信息,排除D。

故选:A。

6.【分析】本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“纵放自如,快健流畅,法度不拘一格”。

【解答】从图中可以看出,李白的《上阳台帖》“纵放自如,快健流畅,法度不拘一格”,是典型的草书作品,而怀素是唐代草书大家,故B正确;

A、C、D三项均为行书作品,故排除。

故选:B。

7.【分析】本题考查了洋务运动,洋务运动前期以自强为口号,创办了一批近代军事工业。例如创办了安庆内军械所(曾国藩)、江南制造总局(曾国藩、李鸿章)、福州船政局(左宗棠)。

【解答】根据题干“翻译一事,系制造之根本。洋人制器出于算学,其中奥妙皆有图说可寻。”洋务运动中积极从事西方书籍的翻译活动目的是为了寻求“其中奥妙”,旨在掌握核心制造技术,所以C正确,ABD不符合题意,排除ABD。

故选:C。

8.【分析】本题考查维新思想。解题的关键是正确分析材料的主旨,从公车上书中康有为主张实行西方的民主议会制度可以看出康有为主张学习西方的政治制度,体现了资产阶级政治上的主张。

【解答】依据材料,结合所学可知,公车上书中康有为主张实行西方的民主议会制度,这是资产阶级政治诉求的一种体现,故D项正确。

康有为与洋务派的思想无关,排除A项。

B项与材料主旨无关,排除。

康有为主张君主立宪,而不是民主共和,排除C。

故选:D。

9.【分析】本题主要考查的是新文化运动,关键信息是“也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成”。

【解答】材料“也试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成”体现的是新文化运动对促进人们思想解放的重要性,动摇了封建思想的正统地位,有利于社会的转型,C正确;

A属于新文化运动的旗帜,排除;

B是辛亥革命的思想影响,排除;

材料未涉及马克思主义的传播,D排除。

故选:C。

10.【分析】本题主要考查五四运动,要求学生结合五四运动的特征和影响来分析。

【解答】A.材料信息体现不出开始的特点,在五四运动之前救亡图存就开始出现了;

B.材料信息并不能反映出马克思主义的特征;

C.清朝在1912年已经被推翻了;

D.从材料中“绝不退让…全国各地,知合群自救为万不可缓之图。”可以看出五四运动具有广泛的群众基础。

故选:D。

11.【分析】本题主要考查国民革命运动,要求学生结合国民革命运动的特征和影响来分析。

【解答】从材料表格国民党党员中工人、农民所占的比例非常高,可知这一时期是代表工农阶级的共产党以个人身份加入国民党,国共两党以党内合作方式实现了第一次合作,新三民主义是这次国共合作的政治基础,故选B项;

辛亥革命没有波及到农村,不可能推动农民加入国民党,排除A项;

国民大革命高潮即北伐战争,是国共两党合作之后共同领导的,排除C项;

共产党和国民党以党外合作的方式建立抗日民族统一战线,不会出现国民党党员主要由农民、工人组成的现象,排除D项。

故选:B。

12.【分析】本题主要考查的是土地革命。题干主要体现的是共产党在不同时期实行了可不一样的土地政策,这主要是由于不同时期社会的主要矛盾发生了变化,体现了共产党实事求是的思想路线。

【解答】结合已学知识可知,国共十年对峙时期,当时社会的主要矛盾是阶级矛盾,广大农民迫切要求废除封建土地所有制,推翻地主阶级统治,土地革命是中国革命最迫切的问题。因此中国共产党国的土地政策是“打土豪,分田地,废除封建剥削和债务”;抗战时期,当时的主要矛盾是民族矛盾,地主阶级也是抗战争取对象,共产党的土地政策改为“地主减租减息,农民交租交息”;由此可知,在不同时期共产党实行的土地政策不相同,反映了中国共产党实事求是的思想路线,所以A正确;BCD说法不正确排除。

故选:A。

13.【分析】本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的特点和影响来分析。

【解答】结合所学知识我们可知,为了驳斥国民党顽固派的反共宣传,向全党和全国人民阐明共产党对于中国革命及其前途的全部见解,回答中国向何处去这个关系重大的问题,更好地指导抗战和中国革命,毛泽东进行了大量的理论研究工作。他系统总结中国革命的独创性经验,于1939年底1940年初先后发表《<共产党人>发刊词》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》等著作,完整地阐述了新民主主义理论,B符合题干的要求;

ACD选项中的文章都不符合材料中的特点,排除。

故选:B。

14.【分析】本题主要考查我国教育事业的发展,要求学生结合我国教育事业发展的特征和影响因素来分析。

【解答】扫盲运动旨在提高工农群众的文化素质,体现了为人民服务的教育性质,反映了新中国工农无产阶级专政的根本属性,故选D项;

1958年后,受“左“的错误影响,我国经济发展遭受挫折,故排除A项;

扫盲运动只涉及基础教育,并非涵盖整个国民教育体系,故排除B项;

“科教兴国“战略于20世纪90年代提出,与题干时间不符,故排除C项。

故选:D。

15.【分析】本题考查新中国经济建设的相关知识。依据图片信息“炼钢工人”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

【解答】结合所学知识可知,1960年国家用“炼钢工人”“女拖拉机手”和“机床工人”等象征实现工农业生产现代化目标的形象当作人民币的图案,反映了当时的时代主题是全面展开社会主义现代化建设,故B项正确。

材料不能说明20世纪60年代我国的时代主题是确立高度集中的计划经济体制,故A项错误。

国民经济的调整恢复任务成效明显是在1965年,故C项错误。

国家经济建设“以钢为纲、全面跃进”涉及的大跃进运动,在材料中没有体现,故D项错误。

故选:B。

16.【分析】本题主要考查史学研究的基本方法,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】结合所学内容可知,“双百“方针是在1956年提出的,所以电影界“难忘的1959年”的出现是“双百“方针得到贯彻的表现,故选B;

全面发展的教育方针是毛泽东在1957年提出的,1949年第一次全国教育工作会议召开与这一结论不符,排除A;

恢复高考制度是拨乱反正的结果,排除C;

“科教兴国”战略是在1995年提出的,和1988年邓小平提出“科学技术是第一生产力“之间没有必然联系,排除D。

故选:B。

17.【分析】本题考查邓小平理论,邓小平理论是一场以“实事求是”为精神实质的思想解放运动过程中产生或引用的旨在打破精神桎梏,促进社会主义经济和社会发展的一系列指导思想的总汇。

【解答】“首先在于这两大科学理论的立论前提是一致的”指的是毛泽东和邓小平都是在结合中国国情的前提下,进行社会主义建设道路的探索,故A正确;

BD不是立论前提,排除;

C是邓小平理论的内容,排除。

故选:A。

18.【分析】本题考查苏格拉底,解题的关键信息是“第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论”。

【解答】“第一步,用请问的方式使人深入思考问题的本质,第二步,在问答中经过反复诘难和归纳,从而得出明确的定义和概念,第三步,引导学生自己进行思索并得出结论”表明苏格拉底强调思考的重要性,具有强烈的人文色彩,故A正确;

BC材料未体现,排除;

D错在“主导”,排除。

故选:A。

19.【分析】本题主要考查宗教改革,要求学生结合宗教改革的内容来分析。

【解答】A.这是加尔文教改革的内容;

B.这是天主教的教义;

C.这是路德教的教义,从材料中“决心洗手不干是最真诚的忏悔”可以看出来;

D.材料并不是为了宣扬上帝的权威。

故选:C。

20.【分析】本题主要考查启蒙运动,要求学生结合启蒙运动的思想内容特征和影响来分析。

【解答】A.材料看不出欧洲王权进一步强化。

B.材料没有突出资产阶级革命的影响扩大。

C.材料看不出整个社会思想的解放。

D.从材料内容明显可以看出对国家观念的认同。

故选:D。

21.【分析】本题考查卢梭的思想。解题的关键是正确分析材料“一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对”的主旨,结合卢梭的主权在民思想分析。

【解答】依据材料“一旦人民可以打破自己身上的桎梏而打破它时,他们就做得更对”可知,卢梭认为人民有权打破桎梏,这体现了卢梭主权在民的思想,故C项正确。

材料没有体现社会契约和民主共和制,故AD两项错误。

卢梭主张建立民主共和制,不主张开明君主制,故B项错误。

故选:C。

22.【分析】本题主要考查近代科学的发展,要求学生结合近代自然科学发展的表现和影响来分析。

【解答】A.材料反映出科学理论,为思想解放创造条件,不是体现出为殖民扩张服务。

B.从材料可以看出,科学理论促进了社会思想的发展。

C.材料没有体现出民主政治的形成。

D.材料没有体现出,促进世界和平稳定。

故选:B。

23.【分析】本题考查的是三次工业革命,侧重于考查的是工业革命的成就。

【解答】A.结合所学知识可知,第一次工业革命使得生产组织形式由工场向工厂过渡,故正确;

B.史蒂芬孙的机车是火车,所以未促进水上交通的发展,故排除;

C.内燃机使汽车成为交通工具,故排除;

D.内燃机的发明促进了石油的开采和利用,故排除。

故选:A。

24.【分析】本题考查19世纪以来西方的文学成就,题干中的关键信息是“通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起”。

【解答】结合所学知识可知,“通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起”反映的是魔幻现实主义风格。A是浪漫主义作品,B是现代主义流派中的荒诞派,C都是现实主义作品,D是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作。所以,D项正确,排除A、B、C。

故选:D。

二、非选择题(本大题共3个小题,其中25题18分,26题10分,27题24分,共52分)

25.【分析】本题主要考查儒家思想和中西方思想比较,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】(1)原因:根据材料一中“一经说至百余万言”“五经博士解释经文,谶纬附会”“各家弟子只能严守家法”可知,儒学的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;根据“身处乱世,人的生命有如草芥”“民富则安乡重家,敬上而从教”可知,社会动荡侵蚀了儒学信仰的政治、物质基础;根据“一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说”,结合所学知识可知,佛道思想的冲击。意义:根据材料一中“为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础”可知,在一定程度上提高了国人的抽象思辨能力(推动了中国文化与佛教思想的交流);根据“国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣”可知,解放和开阔了人们的思想;根据“(玄学)仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础”可知,推动了儒学的复兴(新儒学的产生)。

(2)本质不同:根据材料二中“资产阶级为了争取其阶级利益,反对封建统治特别是黑暗的神权压迫,起了声势浩大的文艺复兴运动”可知,西方思想文化在本质上是资产阶级思想文化运动;根据“没有产生真正意义上的资产阶级,……一批身处地主阶级中下层革新派的知识分子试图对影响社会发展的封建专制主义进行批判”可知,明清之际的思想在本质上是地主阶级的思想(传统儒家思想范畴),并不具备资产阶级思想解放的性质。根源:综合材料二,结合所学知识,用经济基础决定上层建筑的原理分析可知,造成这种不同的根源在于西方的资本主义经济迅速发展;而中国则是自然经济占主导地位,资本主义萌芽发展缓慢。

故答案为:

(1)原因:儒学的繁琐化、神秘化、封闭化导致自身活力丧失和影响力下降;社会动荡侵蚀了儒学信仰的政治、物质基础;佛道思想的冲击。

意义:在一定程度上提高了国人的抽象思辨能力(推动了中国文化与佛教思想的交流);解放和开阔了人们的思想;推动了儒学的复兴(新儒学的产生)。

(2)本质不同:西方:资产阶级思想文化运动。东方:地主阶级的思想(传统儒家思想范畴),并不具备资产阶级思想解放的性质。根源:西方:资本主义经济迅速发展。中国:自然经济占主导地位,资本主义萌芽发展缓慢。

26.【分析】本题主要考查中西方文化交流,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】本题为开放性试题,没有固定答案。材料中的辩题是外来文化对中国传统的影响,可从利大于弊和弊大于利两个辩题中任选一个展开论述。如果选择利大于弊,可从中国儒学的发展历程进行论述,如诸子百家相互影响融合;西汉董仲舒糅合了道家、法家和阴阳五行家的学说发展出新儒学;宋明理学融合了佛道的思想推动了儒学发展;北魏孝文帝改革推动了少数民族和汉族文化的交流融合;明清到近代的西学东渐,欧洲先进的科技文化传播到中国;西方近代资产阶级启蒙思想的传入,推动中国社会的近代化;马克思主义的传播和马克思主义中国化对近现代中国的巨大影响等等。如果选择弊大于利,可以从外来文化中的糟粕的角度进行论述,如近代西方对中国的宗教思想文化侵略和新文化运动中的全盘西化主张的危害,近现代资本主义腐朽的生活方式,享乐主义的人生观,极端个人主义,无政府主义和拜金主义的价值观,都是腐蚀民族文化的灵魂,消蚀民族意志的精神“鸦片”。年轻人热衷过“洋节”、吃“洋餐”崇尚西方生活方式等等。

故答案为:

利:任何文化都要兼容并蓄,不断吸纳外来优秀文化,才能使自身不断得到发展;中国传统文化以儒家文化为主流本身就是海纳百川,包含多民族优秀文化;中国传统文化中有精华也有糟粕需要吸收和借鉴外来先进文化,不断与时俱进。相关史实:诸子百家相互影响融合;西汉董仲舒糅合了道家、法家和阴阳五行家的学说发展出新儒学;宋明理学融合了佛道的思想推动了儒学发展;北魏孝文帝改革推动了少数民族和汉族文化的交流融合;明清到近代的西学东渐,欧洲先进的科技文化传播到中国;西方近代资产阶级启蒙思想的传入,推动中国社会的近代化;马克思主义的传播和马克思主义中国化对近现代中国的巨大影响等等。

弊:外来文化有精华更有糟粕,腐朽、落后的外来文化对中国传统文化不仅不利反而有害,不能盲目学习和借鉴外来文化,更不能全盘学习外来文化,否定自身的传统文化,认为自己一切都不如人,导致文化自信的丧失;外来文化作用于中国传统文化的过程就是文化入侵的过程,当外来文化动摇传统文化的根基时,必然会丧失自我,沦为外来文化的附庸;吸收外来文化的前提是传承和发展中国传统文化;相关史实:近代西方对中国的宗教思想文化侵略和新文化运动中的全盘西化主张的危害,近现代资本主义腐朽的生活方式,享乐主义的人生观,极端个人主义,无政府主义和拜金主义的价值观,都是腐蚀民族文化的灵魂,消蚀民族意志的精神“鸦片”。年轻人热衷过“洋节”、吃“洋餐”崇尚西方生活方式等等。

27.【分析】(1)本题主要考查中国古代科技发展的特点,解答本题需正确对比题干所给材料一中数据的变化趋势。

(2)本题主要考查明清时期科技的衰落、中国科学技术发展的成就,解答本题需正确解读材料二中“清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业”及“从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争”“国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实”的主旨,并能够正确认识影响中国科技发展的因素。

(3)本题主要考查中国科学技术发展的成就,解答本题需抓住材料三中的关键信息“原子反应堆”“原子弹爆炸”“成功发射第一颗人造卫星”“完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图”“青藏铁路”,并能够正确认识现代中国科技发展的特征及影响其发展的因素。

【解答】(1)差异:根据图示内容可以看出,15世纪以前,中国科技领先于西方;但此后中国科技发展逐渐落后于西方。

(2)1840至1895年:特征:根据材料二中“清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业”可得出侧重引进西方军事和生产技术。成因:结合所学知识,主要是两次鸦片战争的影响;对西方科技的认识不全面;“中体西用”思想的影响。1895至1949年:特征:根据材料二中“从1895年到1949年,国家陷入社会动荡与民族生存危机,国家的大量财政收入用于各种战争”“国家决定全面接受西方技术与科学,促进工业化建设。然而,各种举措都因为国家积贫积弱、社会动荡与日本侵华战争而难以彻底落实”可知全面接受西方科技,但成效不大。成因:结合所学知识,主要是民族危机的加深;政府的推动;工业化建设的需要;战乱频繁,政局动荡。

(3)第一小问趋势,根据材料三中“原子反应堆”“原子弹爆炸”“成功发射第一颗人造卫星”“完成国际人类基因组基因测序任务和水稻基因组工作框架序列图”“青藏铁路”等信息可知科技内容趋向多元化;从以国防军事为主到以经济民生为主。第二小问原因,结合所学内容,主要是新中国成立后,美苏冷战,国际局势紧张;改革开放后,工作重心转移到现代化建设上来;和平与发展成为当今世界主题;信息革命的推动等。

故答案为:

(1)差异:15世纪以前,中国科技领先于西方;此后,中国科技发展逐渐落后于西方;

(2)1840至1895年

特征:侧重引进西方军事和生产技术。

成因:两次鸦片战争的影响;对西方科技的认识不全面;“中体西用”思想的影响。

1895至1949年

特征:全面接受西方科技,但成效不大。

成因:民族危机的加深;政府的推动;工业化建设的需要;战乱频繁,政局动荡。

(3)趋势:科技内容趋向多元化;从以国防军事为主到以经济民生为主。

原因:新中国成立后,美苏冷战,国际局势紧张;改革开放后,工作重心转移到现代化建设上来;和平与发展成为当今世界主题;信息革命的推动等

同课章节目录