2021届高考地理二轮复习专题课件:专题三 水体运动(105张)

文档属性

| 名称 | 2021届高考地理二轮复习专题课件:专题三 水体运动(105张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-02-20 11:19:47 | ||

图片预览

文档简介

专题三 水体运动

考点1 水循环与水平衡

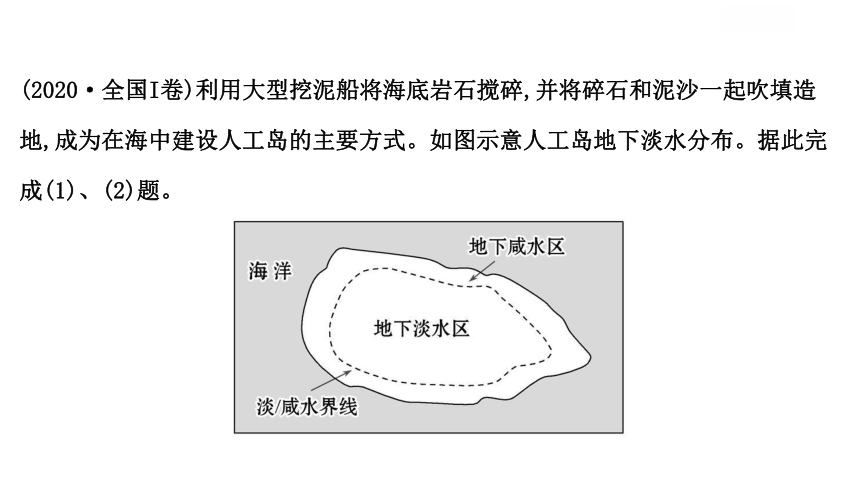

(2020·全国I卷)利用大型挖泥船将海底岩石搅碎,并将碎石和泥沙一起吹填造

地,成为在海中建设人工岛的主要方式。如图示意人工岛地下淡水分布。据此完

成(1)、(2)题。

(1)参照上图,在造岛物质满足水渗透的前提下,人工岛形成并保持相对稳定的地

下淡水区的条件是( )

①降水充沛且季节分配均匀 ②降水充沛且季节集中

③人工岛足够长 ④人工岛足够宽

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

(2)人工岛的地下淡水一般不作为日常生产生活水源,主要因为其( )

A.取水难度大 B.开采周期长

C.水质较差 D.储量较少

(1)B 第(1)题,人工岛地下淡水主要靠大气降水补给,地下淡水区范围受大气降

水影响大,降水丰沛且季节分配均匀,会导致地下淡水区相对稳定。如果降水季

节变化大,会导致地下淡水区范围随着季节发生变化。只有人工岛足够宽,岛屿

面积大,汇集地表水的面积广,下渗多,才可以使得人工岛中心附近地下水受海洋

咸水影响小。

(2)D 第(2)题,人工岛地下淡水埋藏并不深,开采难度小,周期短。人工岛范围

小,地下淡水区范围比岛屿面积小,地下淡水储量较少,开发后易导致海水倒灌,

淡水区盐度升高,长期如此将不能使用,因此,一般不作为日常生产生活用水。题

目已经说明是地下淡水区,说明该区域基本不受海洋咸水影响,因此水质差说法

有误。

【命题陷阱】

陷阱1:人工岛的宽度与地下水的关系。海洋中吹填造地工程量大,岛屿面积较小,

其宽度直接影响地下淡水区的面积。宽度较小,会使两侧淡/咸水边界线之间狭

窄,从而影响地下淡水的稳定性。

陷阱2:地下水的更新周期与开采周期。地下水与地表水相比更新速度较慢,更新

周期长;开采周期主要受开采难易程度影响。

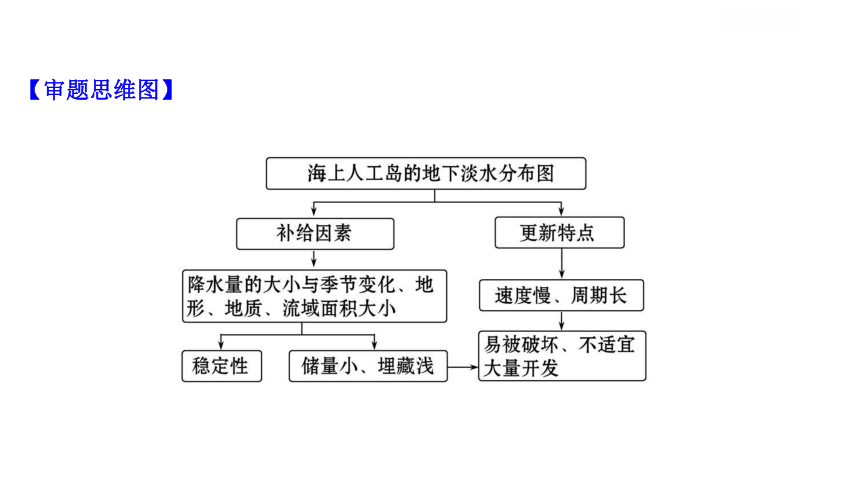

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

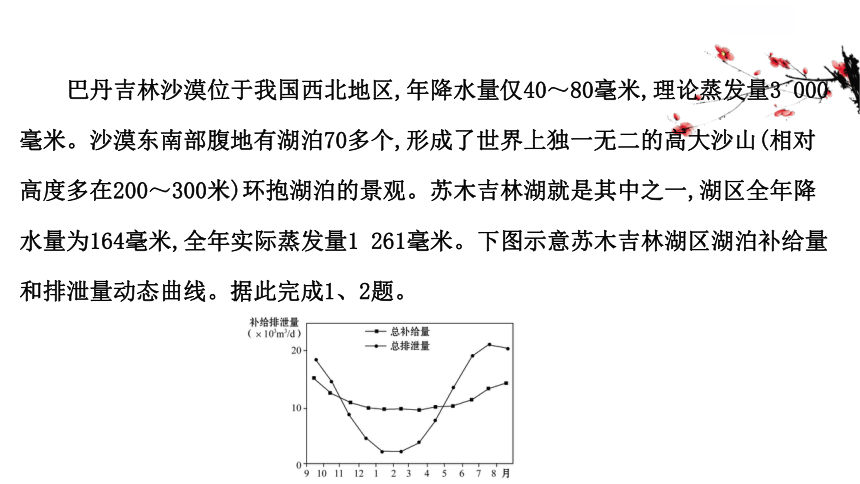

巴丹吉林沙漠位于我国西北地区,年降水量仅40~80毫米,理论蒸发量3 000

毫米。沙漠东南部腹地有湖泊70多个,形成了世界上独一无二的高大沙山(相对

高度多在200~300米)环抱湖泊的景观。苏木吉林湖就是其中之一,湖区全年降

水量为164毫米,全年实际蒸发量1 261毫米。下图示意苏木吉林湖区湖泊补给量

和排泄量动态曲线。据此完成1、2题。

1.苏木吉林湖近些年面积比较稳定,若不考虑下渗因素的影响,推断苏木吉林湖

每年地下水平均补给量约为( )

A.1 260毫米 B.160 毫米

C.3 000 毫米 D.1 100 毫米

2.苏木吉林湖( )

A.冬季湖泊面积缩小

B.主要排泄方式是蒸发

C.春季湖泊面积较小

D.主要补给水源是冰雪融水

1.D 2.B 第1题,本题考查水平衡原理,若不考虑下渗,苏木吉林湖收入为降水

和地下水补给,支出为蒸发,近些年面积比较稳定,湖水收支平衡;再结合材料,湖

区全年降水量为164毫米,全年实际蒸发量1 261毫米,所以苏木吉林湖每年地下

水补给量约为1100毫米。第2题,冬季为12、1、2月,读图可知,该时间段湖泊总

补给量大于总排泄量,湖泊面积扩大;自12月至次年4月中下旬,湖泊总补给量大

于总排泄量,湖泊面积扩大,所以春季湖泊面积较大;根据上题分析可知,该湖泊

蒸发量大,蒸发是其主要排泄方式,降水量少,湖泊主要补给水源是地下水补给。

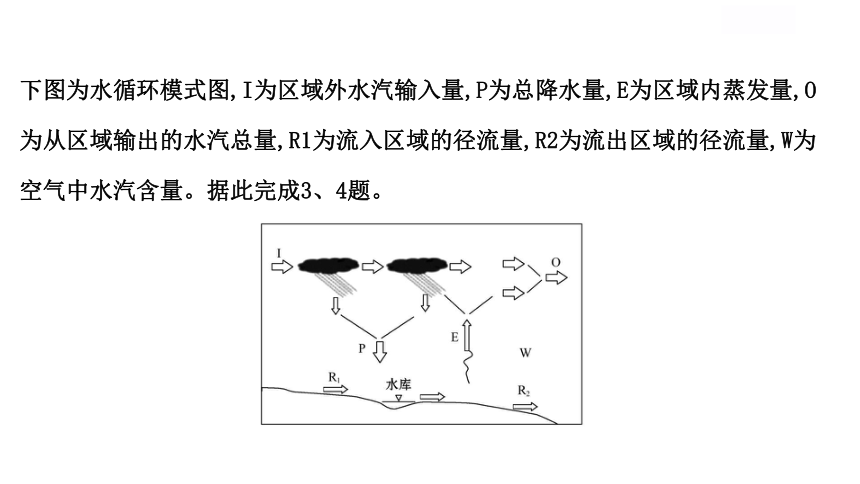

下图为水循环模式图,I为区域外水汽输入量,P为总降水量,E为区域内蒸发量,O

为从区域输出的水汽总量,R1为流入区域的径流量,R2为流出区域的径流量,W为

空气中水汽含量。据此完成3、4题。

3.下列关系式正确的是( )

A.I=P-E+O B.R2=I+R1+O

C.O=I+R-E D.W=I+E-P

4.图示地区的大型水库建成后,对水循环的各环节可能造成的影响不包括( )

A.库区下渗加强,周边地下水位上升

B.库区水汽蒸发增加,周边空气湿度增加

C.库区受热力环流影响,冬季降水减少、夏季降水增加

D.库区下游河流径流量变化幅度减小

3.A 4.C 第3题,根据水循环和水平衡原理,空气中水汽量收支平衡,即

I=P-E+O,W= I+E-P-O;流出区域的径流量R2应等于I+R1-O;区域水汽输出量O等于

I-P+E。第4题,从热力环流角度看,冬季库区气温高,以上升气流为主,降水增多,

夏季库区气温低,以下沉气流为主,降水减少。

【核心必备】

影响水循环环节的因素:

(1)蒸发、蒸腾:温度、风、天气状况、下垫面性质(水域、裸地、绿地等)。

(2)降水:大气环流、天气系统、地形地势。

(3)地表径流:植被状况、地质地貌条件、降水量、流域面积、人类活动。

(4)下渗:植被状况、降水强度、降水持续时间、地表坡度、地面性质。

(5)地下径流:植被、降水、地质(含水层)、流域面积、人类活动等。

(6)人类活动:目前,人类活动对全球大气的水汽输送几乎没有影响,最主要的是

对地表径流的影响。

【考场秘技】

1.分析人类活动对水循环影响的思路:

人类活动对水循环的影响既有有利的一面,又有不利的一面,分析时可从四个角

度进行:

(1)从时间尺度看,主要是改变水资源的季节分配和年际变化,如修建水库和植树

造林。

(2)从空间尺度看,主要是改变水资源空间分布,如跨流域调水。

(3)从生态环境角度分析,大面积排干沼泽会导致生态环境恶化;过量抽取地下水

会导致地面下沉、海水倒灌;人类对植被的破坏使更多的降水以地表径流的形式

迅速向河道汇集,河流径流变化幅度增大,易造成洪涝灾害。

(4)从水资源角度分析,如果开发利用的速度超过了水资源循环的周期,则会出现

水资源枯竭。人类生产或生活中直接排放的未经处理的污水也会加剧对水资源

的破坏。

2.水平衡原理的理解:

“收支平衡”,一个地区的储水量=收入-支出。关键是把握好常见的收、支项目:

收入——大气降水;河、湖、冰川融水,地下水的输入;人工调水、灌溉等。

支出——蒸发、蒸腾;径流输出;下渗;人工取水等。

【纠错辨析】

1.降水丰富的地区地表水也会丰富充足。这种认识是不准确的,如我国西南地区

降水丰富但是地表水缺乏,主要原因是石灰岩地区,多裂隙,地表水容易下渗,导

致地表水缺乏。

2.理论蒸发量与实际蒸发量的区别。湿润地区的理论蒸发量与实际蒸发量相同,

但是干旱地区地表干燥,理论蒸发量远远大于实际蒸发量。

考点2 河流特征

(2018·全国卷Ⅱ)地处黄土高原的汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高。

2013年7月,汾川河流域降水异常增多,下表为当月6次降水过程的时长,降水量和

汾川河洪峰情况。第5次降水形成的洪水含沙量低,第6次降水形成的洪水含沙量

极高,据此完成(1)~(3)题。

降水

序号

降水历

时/天

降水量

/mm

汾川河洪峰

情况

1

2

53.0

无明显洪峰

2

4

80.3

无明显洪峰

3

5

100.1

无明显洪峰

降水

序号

降水历

时/天

降水量

/mm

汾川河洪峰

情况

4

2

73.2

无明显洪峰

5

2

90.7

洪峰流量346m3/s

6

2

54.4

洪峰流量1 750m3/s

(1)汾川河流域植被覆盖率大幅度提高能够( )

A.减小降水变率 B.减少河水含沙量

C.增加降水量 D.加大河流径流量

(2)第5次降水产生洪峰的原因是此次降水( )

①历时长 ②强度大

③下渗少 ④植被截流少

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

(3)第6次降水产生的洪水含沙量极高,其泥沙主要源于( )

A.河床 B.沟谷 C.裸露坡面 D.植被覆盖坡面

(1)B (2)B 第(1)题,降水的变率和降水量的大小主要和气候有关,植被覆盖率

增加对降水影响较小,故A、C项错误。由于植被具有含蓄水源,保持水土的作用,

故提高植被覆盖率可以减少水土流失,使河流含沙量减少,故B项正确。植被覆盖

率提高,可以增加地表水的下渗,从而减少河流径流量并有调峰补枯的作用。

第(2)题,洪峰产生是指短时间内流量增大。从表格数据看,第5次降水历时2天,与

前面相比,历时并不长,但2天的降水量很大,说明降水强度大,地表径流来不及下

渗(即下渗少),就汇聚到河流干流,形成洪峰,并不是因为植被的原因(截流少)。

(3)D 第(3)题,河床、沟谷、裸露坡面受流水的侵蚀作用明显,因此降水强度大、

河流径流量大的时候,侵蚀明显,河流含沙量大。而第6次降水,降水量不大,但由

于前五次降水导致植被覆盖坡面含水量高,导致土壤松动,在洪峰来临时易被水

流冲刷。

【命题陷阱】

陷阱1:下渗量的大小与地下潜水位的关系。当多次降水使得地下潜水位与地表

持平时,地下潜水达到饱和状态,地表径流则不能继续下渗。

陷阱2:强降水不一定形成河流洪峰。河流洪峰的形成与集中性强降水密切相关,

但还受流域植被、地形、下渗量关系密切。

陷阱3:植被覆盖区的水土流失轻重。要看不同区域之间的对比还是同一区域不

同时期的变化。

【审题思维图】

第(1)题,思路分析如下:

第(2)题,思路分析如下:

第(3)题,思路分析如下:

高考演兵场·检验考试力

科罗拉多河发源于美国西部的落基山脉,源头海拔超过3 000米。上游山区年平

均降水量400~500毫米,贡献了86%的河流径流量。下游地处温带半干旱和干旱

区,年降水量不足100毫米。干流上陆续修建了胡佛大坝等多座水坝。如图示意

胡佛大坝修建前后坝下某斯面流量的年际变化。据此完成1、2题。

1.科罗拉多河年内径流量变化显著,径流量最大的季节是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

2.与胡佛大坝建成之前相比,大坝建成后下游( )

A.年径流量总体变大 B.年径流量总体不变

C.径流量年际变化大 D.径流量年际变化小

1.B 2.D 第1题,科罗拉多河发源于落基山脉,源头海拔高,冬春季节受西风影

响,降水较多,上游及源头地区冰雪量较大,夏季,气温显著升高,冰雪融水量大,

径流量最大。第2题,根据图示信息可知,与大坝建成之前相比,随着胡佛大坝的

建成,大坝下游地区年径流量总体变小;径流量的年际变化幅度明显减小。

【核心必备】

1.河流水文特征及影响因素:

(1)流量大或小:①以降水补给为主的河流,由降水量多少决定;②流域面积大,一

般流量大。

(2)水位及其变化(汛期):水位高或低,水位变化大或小(汛期长或短)取决于河流

的补给类型。

(3)含沙量大或小:与流域内植被状况、地形坡度、地面物质结构及降水强度等

有关。

(4)结冰期有或无,长或短:最冷月均温>0 ℃,无结冰期;最冷月均温<0 ℃,有结

冰期。

(5)凌汛有或无:发生凌汛必须具备两个条件:①有结冰期;②有由较低纬度流向

较高纬度的河段。

2.河流、湖泊的补给类型:

(1)雨水补给——河流径流量随降水量的变化而变化。

(2)冰雪融水补给——河流径流量随气温的变化而变化。

(3)地下水和湖泊水补给——河流流量稳定。

【考场秘技】

盐湖的形成条件分析:

(1)淡水补给量要少。

①降水→气候干旱,降水量稀少,湖水补给量少;

②冰川融水→(冰川消退)冰川融水补给量减少;

③径流汇入→无径流汇入或少径流汇入,淡水补给量少;

④人类活动→工农业、人口用水量、水库截留等,导致入湖淡水减少。

(2)蒸发量要大。

①气候干旱,气候变暖等,导致蒸发量增大。

②纬度低,气温高,蒸发量大。

③风力强劲,加剧蒸发。

(3)蒸发量大于淡水补给量。

(4)为内流湖,无径流排出盐分,盐分不断累积,最终形成盐湖。

(5)与海洋水连接,海水渗入。

备注:(可能有)早期为海洋,后经地壳抬升,形成以海水为主的湖水;(可能有)地

势低于海平面。

【纠错辨析】

1.一条河流,往往有多种补给形式,但其径流的变化特点取决于最主要的补给方

式的变化特点。如东北地区的河流,有春汛和夏汛两个汛期,但最主要的补给方

式是雨水补给,所以洪峰期出现在降水量最大的夏季。

2.内陆湖不一定是咸水湖。关键要看是否有排盐过程。

考点3 流域开发与治理

(2016·全国卷Ⅱ)阅读图文材料,完成下列要求。

罗讷河发源于瑞士境内的冰川,在法国境内的流域面积占流域总面积的94%,

历史上曾是一条“野性”河流,经常洪水泛滥。19世纪以来,法国对罗讷河进行

多次整治,并于1931年成立“国立罗讷河公司”,作为罗讷河综合整治和开发的

唯一授权机构。下图示意罗讷河流域的地形。

(1)说明法国为整治和开发罗讷河而成立“国立罗讷河公司”的原因。

(2)说明“恢复弯曲河道及河道分汊”对恢复河流生态的作用。

【解析】第(1)题,“国立罗讷河公司”作为罗讷河综合整治和开发的唯一授权

机构,拥有重要的作用与权力,此题可以借鉴田纳西河流域管理局的建立原因。

因为河流跨多个行政区,涉及水资源利用、航运、防洪、发电和土地利用等多个

方面的利益,只有国家唯一授权机构才能协调各行政区、各部门的利益;河流流

经地区较多,开发和整治困难较大,需严格的法律、法规和统一的机构作为保障,

并从河流整体进行综合治理,以实现整治效益最大化。

第(2)题,河流生态修复的任务一是改善水文条件,二是改善河流地貌的特征,三

是恢复濒危或特殊物种等,河流的弯曲度增加可以增加河流的长度、增加河道分

汊可以增加河流的河网密度,进而增加水域面积和湿地的面积,恢复生物的生存

环境,增加生物的多样性;通过弯曲度的增加和分汊的增多,能够降低水流速度,

增加水流的净化能力,进而恢复其自然生态功能。

答案:(1)因为河流跨多个行政区,涉及水资源利用、航运、防洪、发电、土地利

用等多方面的利益,有国家唯一授权机构才能协调各行政区、各部门的利益,并

从河流整体进行综合整治,以实现整治效益最大化。

(2)恢复河流的自然状态(自然河道、沿岸湿地等),扩展河道宽度,延长河流长度,

降低河流流速和洪水峰值;恢复河流生态系统,增加生物多样性;增强河流的自然

生产力和对污染的净化能力。

【命题陷阱】

陷阱:不同时期的截弯取直与恢复弯曲河道。水利工程的建与拆,是不同时期针

对的目的不同,建往往在于综合效益开发,拆则强调生态价值。

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

河涌是广东方言中对河流的称谓,在广州地区主要指除珠江干流以外的河道

水系。广州的河涌纵横交错,景色优美,曾经是城区居民的生活水源(如图),随着

经济快速发展,生产生活污水不断排入城区内的河涌,污水易在涌内迂回往复,消

散缓慢,污染严重。1997年广州开始采取“两闸联控”“抽水补水”等措施整治

河涌。其中,“两闸联控”指通过河涌两端闸门的调控,提高涌内水位,实现涌内

水的单向流动,达到“流水不腐”的治理效果。据此完成1、2题。

1.污水易在河涌内迂回往复,主要由于( )

A.潮汐涨落的影响 B.流域降水集中

C.城区地形起伏小 D.河涌纵横交错

2.适宜采用“两闸联控”措施治理水污染的河涌是( )

A.乌涌 B.猎德涌

C.海珠涌 D.大冲口涌

1.A 第1题,据材料中“河涌是在广州地区主要指除珠江干流以外的河道水系”

分析可知,“河涌”主要是指“支流”,污水在“支流”中“往复”。潮汐是在

月球和太阳引力作用下形成的海水周期性涨落现象,在白天的称潮,夜间的称汐,

总称“潮汐”。雨水一般每日涨落两次。外海潮波沿江河上溯,使得江河下游发

生潮汐。涨潮下游干流河水流入支流,落潮时支流水汇入干流,从而导致污水易

在河涌内迂回往复。我国属于季风气候,多数河流流域降水均较集中,这不是污

水易在河涌内迂回往复的主要原因。

据图中河涌分布分析可知,城区地形北部发育多条河流,地势较高,南部河道密集、

河道较宽,地势较低,城区地势起伏大。我国南方河网密集,河涌纵横交错,这不

是污水易在河涌内迂回往复的主要原因。

2.C 第2题,由材料可知,“两闸联控”指通过河涌两端闸门的调控,提高涌内水

位,实现涌内水的单向流动,达到“流水不腐”的治理效果。由图知,乌涌、猎德

涌自北向南流动、大冲口涌自西向东流动,均具有一定落差,是单向涌,除河口局

部受潮汐影响外,大多数水流顺畅,污水迂回往复范围小,ABD不需要建;只有海珠

涌与珠江相连,联通两个河道,地势较低洼,河网密集,受潮汐涨落影响较大,最适

合通过“两闸联控”措施治理水污染。C正确。

荷兰是典型的沿海低地国家,人口1 685万,面积4.15万平方千米,地狭人稠,历史

上深受海潮之害。1920年开始修建的长达30千米的须德海大坝,是荷兰近代最大

的围海工程,大坝上建有泄水闸,透过闸门可调控艾瑟尔湖入海流量。1996年荷

兰在莱茵河河口修建挡潮闸,该闸由两个庞大的支臂组成,闸体平时停靠在河道

两岸,需要时合龙以关闭河道(下图)。据此完成3~5题。

3.荷兰修建须德海大坝的主要是为了( )

A.荷兰经济发达,修大坝发电缓解能源紧张状况

B.防止海水入侵,保护现有土地

C.大坝内部形成库区利于发展水产养殖业

D.为围垦区提供灌溉用水

4.须德海大坝修建后,艾瑟尔湖与建坝前相比湖水的盐度变化及其原因是( )

A.变大 库区封闭,水分蒸发量变大

B.变大 河流携带的盐分不断在库区集聚

C.变小 湖内咸水通过泄水闸逐渐排出

D.不变 河口区本来就是淡水

5.莱茵河河口修闸有利于( )

A.提高通航能力

B.减轻风暴潮的危害

C.保护河口生态环境

D.增加土地围垦面积

3.B 4.C 第3题,由材料分析可知,荷兰为典型的沿海低地国家,历史上深受海

潮之害,再加上人口众多,从而导致该地土地资源紧张,而且从纬度位置来看,该

地全年受西风影响,风浪大,地势低,多受风暴潮影响;因此为了防止海水入侵,保

护现有土地,在沿海地区修建了须德海大坝。透过闸门可调控艾瑟尔湖入海流量,

修大坝不是为了发电,不是为围垦区提供灌溉用水。当地靠近北海渔场,不必再

建坝发展水产养殖业。

第4题,大坝阻止海水进入坝内水域,流域内降水丰富,河流注入淡水量大,湖内咸

水通过泄水闸逐渐排出,大坝修建后盐度变小。

5.B 第5题,莱茵河航运繁忙,莱茵河河口修闸不利于提高通航能力;通过关闭闸

门减轻风暴潮的危害。闸体平时停靠在河道两岸,对保护河口生态环境作用不大,

但有可能对河口生态造成不利影响;不会增加土地围垦面积。

【核心必备】

一般河流流域开发方式及其内容:

(1)供水:从河流流量大小及季节分配情况和水质方面分析。

(2)航运。

(3)发电:从河流流量和地势落差说明,河流水量大且地势落差大更有利于发电。

(4)水产养殖:重点考虑水域面积及水质状况。

(5)旅游:与河流和周边自然景观及文化景观搭配状况有很大关系。

【考场秘技】

1.流域开发自然条件的整体性分析:

流域自然环境是开发的基础,在对流域开发的自然背景进行评价时,首先确定流

域的自然特征。一般从地理位置、地形、气候、河流的水文特征以及资源等方

面入手,并结合各自然要素的相互关系和影响,确定河流利用方式和流域开发方

向。

2.河流水利设施建设的评价:

首先要采取一分为二的观点,即任何水利工程的修建既有利又有弊;其次要全方

位、多角度地认识水利工程所产生的影响。如图所示:

3.流域环境问题的治理原则:

上游水源地

一般以保护森林、保持水土、保护湿地等生态保护为主

中游河段

以防洪为主

下游河段

一般以防治污染、保护湿地等为主

【纠错辨析】

流域的开发不一定都造成生态环境的破坏:

流域不合理的开发会造成流域内植被的破坏,导致生态环境的恶化,但合理的开

发有利于生态环境的保护和改善。

考点4 洋流及其对地理环境的影响

(2020·浙江7月选考)下图为世界部分区域洋流分布示意图,图中虚线代表洋流。

据此完成(1)、(2)题。

(1)图中甲洋流( )

A.位于副极地环流圈

B.呈逆时针方向流动

C.受极地东风影响大

D.在性质上属于寒流

(2)关于图中洋流的影响,叙述正确的是( )

A.①处夏季时温和多雨

B.②处分布着峡湾地貌

C.③处行船时流急浪高

D.④处有世界著名渔场

(1)D (2)C 第(1)题,甲为南半球西风漂流,因海陆分布的影响,南半球没有副

极地环流圈,甲属于副热带环流圈,A错误;图示范围内,甲洋流呈现的是顺时针流

动,B错误;西风漂流受西风带影响大,C错误;南半球西风漂流,受南极大陆和浮冰

影响,水温低,属于寒流,D正确。第(2)题,①处位于西风带背风坡,全年降水少,

属于温带大陆性气候,A错误;②处有峡湾,但峡湾是冰川作用的结果,并非洋流影

响,B错误;③位于西风带,风力强劲,且海洋贯通东西,没有陆地阻挡,因此流急浪

高,C正确;④处纬度高,海水封冻期长,渔业资源并不丰富,无世界著名渔场,D错

误。

【命题陷阱】

陷阱1:东西方向的判断。甲洋流流经南极半岛与南美洲之间的德雷克海峡,南极

顺时针表示自西向东的方向。

陷阱2:副极地环流的分布。北半球存在该大洋环流,但是南极圈附近受南极大陆

影响,没有形成该大洋环流。

陷阱3:洋流性质的判断。东西方向流动的洋流性质,要结合具体海域来判断,大

部分洋流通过洋流名称即可明确,但西风漂流则需要理解其受南极融冰和地转偏

向力影响成为寒流的道理。

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

下图为欧洲局部地区示意图。完成1、2题。

1.形成 M 洋流的大气环流是( )

A.东北信风 B.盛行西风

C.西南季风 D.极地东风

2.洋流M使N地( )

A.水循环更新速度加快

B.河流冬季结冰期缩短

C.沿海地区的降水减少

D.内河航运的速度加快

1.B 第1题,根据洋流分布规律判断,M洋流为北大西洋暖流,北大西洋暖流主体

部分位于中纬度地区,是受盛行西风推动下形成的,M洋流是北大西洋暖流的一部

分,因此形成M洋流的大气环流是盛行西风,B符合题意。东北信风位于低纬度,而

M洋流位于中高纬度,排除A。西南季风主要在北印度洋海区及周边地区出现,与M

洋流形成无关,排除C。北大西洋暖流流向东北方向,而极地东风主要吹向西南方

向,方向相逆,因此形成M洋流与极地东风无关,排除D。

2.A 第2题,洋流M为北大西洋暖流,增强蒸发和水汽输送量,给N地带来丰富的水

汽,从而降水增多,地表和地下径流增多,导致水循环更新速度加快。受西风、海

洋、暖流影响,N地最冷月平均气温高于0 ℃,河流冬季无结冰期,不存在缩短的

情况。M洋流为暖流,对沿海地区具有增温增湿作用,因此不会导致沿海地区的降

水减少。N地以山地为主,河流速度较快,航运价值不大,且内河航运的速度快慢

与洋流关系不大。

下图是M大洋某一纬线表层水温变化简图,读图,完成3、4题。

3.据图推断,M大洋及纬线是( )

A.大西洋 60°N 纬线

B.大西洋 60°S纬线

C.太平洋 30°N 纬线

D.太平洋 30°S纬线

4.关于abcd 四处水温特征成因的叙述正确的是( )

A.a海域因受季风影响年温差最大

B.b海域深受寒流影响等温线向北凸

C.c海域有寒暖流交汇使年温差最小

D.d海域深受暖流影响等温线向南凸

3.C 4.A 第3题,根据图中的经度位置可知,180°经线从大洋中部穿过,该大洋

为太平洋;从图中看8月气温最高,应位于北半球,该纬线上最冷月气温大于10 ℃,

应为30°N 纬线。第4题,从图中看a海域年温差最大,a海域位于亚欧大陆东岸,

冬季受寒冷的冬季风影响,水温较低,原因是受季风影响大;图中b海域等温线向

北凸,说明水温较同纬度海区高,应深受暖流影响;从图中看c海域年温差最小,但

c海域不是寒、暖流交汇处;从图中看 d海域等温线向南凸,说明水温较同纬度地

区低,深受寒流影响。

【核心必备】

1.洋流的分布规律:

(1)南北半球的中低纬海区形成以副热带为中心的大洋环流北半球顺时针方向,

南半球逆时针方向。

(2)北半球中高纬海区形成以副极地为中心的逆时针方向的大洋环流。

(3)南半球40°~60°海区形成自西向东的西风漂流,性质为寒流。

(4)北印度洋海区形成季风洋流,夏季为顺时针方向,冬季为逆时针方向。

2.洋流对地理环境的影响:

(1)对气候的影响:暖流增温增湿,寒流降温减湿。洋流对气候的影响并不是决定

性的,对气候要素特征有增强作用,使某些地方气候类型空间分布范围向高纬或

低纬延伸。

(2)对海洋生物的影响:上升流、寒暖流交汇海区易形成渔场。

(3)对航海的影响:一方面要考虑经济效益,顺风顺水,省时省力,效益高;另一方

面要从航行安全角度考虑航行中的海雾、海冰及港口的封冻期。

(4)洋流对海洋环境的影响:有利于污染物的扩散,但扩大了污染的范围。

【考场秘技】

世界洋流分布图的判读技巧:

(1)看洋流分布的纬度位置:可确定洋流所在的半球,所在的洋流系统是以副热带

为中心的大洋环流,还是以副极地为中心的大洋环流。

(2)看洋流分布临近的陆地轮廓:由此可确定洋流所在的大洋位置,进而确定洋流

的名称。如澳大利亚东部的是东澳大利亚暖流,而秘鲁西部的是秘鲁寒流。

(3)看洋流的流向:可确定洋流的寒暖性质。一般而言,由较低纬度向较高纬度运

行的洋流为暖流,反之则为寒流。

【纠错辨析】

1.暖流的水温不一定比寒流高:

同一纬度的海区,暖流水温高,寒流水温低;但在不同纬度的海区,暖流的水温不

一定比寒流高,低纬的寒流水温可能比高纬的暖流水温高。

2.从低纬流向高纬的洋流不一定都是暖流:

例如,索马里寒流(夏季)由于受上升流的影响,虽然从低纬流向高纬,但属于寒流。

【提分组·越过重本线】

降雨到达地表后,转化为地表径流Q1、壤中流Q2(在土壤空隙中流动的水)和浅层

地下径流Q3,三种径流汇集到河道中形成河流径流,最后流出流域出口。下图示

意一次暴雨后某流域出口处河流径流量变化过程。据此完成1、2题。

高考猜押竞技场

1.该流域地表径流恰好全部流出流域出口的时刻是( )

A.T1 B.T2 C.T3 D.T4

2.流域内植被覆盖率提高后,发生同样的降雨会导致( )

A.Q1减少,Q2增加 B.Q2减少,Q3增加

C.Q1增加,Q2减少 D.Q2增加,Q3减少

1.B 2.A 第1题,降雨到达地表后,转化为地表径流Q1、壤中流Q2(在土壤空隙中

流动的水)和浅层地下径流Q3,代表地表径流的是Q1。由图可知,从图最左段至T1

地表径流在不断增加至最大,T1-T2地表径流在不断减少,T2时刻地表径流为0,T2时

刻恰好全部流出流域出口。T3时刻是壤中流最后流出流域出口的时刻,T4时刻是

浅层地下径流最后流出流域出口的时刻。故选B。第2题,流域内植被覆盖率提高

后,径流流速变慢,植被截留、下渗增加,Q1减少,Q2增加;降落到地面的水向土中

入渗,除补充土壤含水量外,逐步向下层渗透,如能到达地下水面,则成为地下径

流,植被覆盖率提高后,下渗增加,Q3增加。

近年来,研究发现德雷克海峡内的海冰进退对全球气候变化有重大影响。冰进

(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水

流增加;冰退,则相反。下图为南半球局部洋流分布示意图。据此完成3、4题。

3.下列月份中德雷克海峡有可能出现冰进现象的是( )

A.3月 B.6月 C.9月 D.12月

4.德雷克海峡发生冰进的年份,可能导致图示区域( )

A.德雷克海峡附近水温将升高 B.赤道附近海域东西温差增大

C.澳大利亚东岸地区降水减少 D.南美大陆西岸地区降水增加

3.C 4.B 第3题,结合材料和图可知,冰进(海冰较常年增多)说明冰进现象发生

在气温升高的月份,冰川解冻形成的海冰随风、洋流向低纬运动。由于该海峡位

于南半球,气温升高月份为9月份,冰川融化的量大。第4题,该海峡发生冰进现象

时,会导致海峡水流量较少,海峡西侧水位升高,北上水流增加,也就是高纬度的

海水向赤道运动,导致赤道地区海水温度降低,温差变大;冰进时海冰较常年增多,

且海冰来自高纬度地区,对海峡附近水温具有降温作用,促使海峡两侧温度降低;

澳大利亚东岸地区受暖流影响,降水增多;冰进会增加秘鲁寒流的势力,南美大陆

西岸地区降水减少。

湖泊作为干旱、半干旱地区重要水源载体,在维持区域生态平衡和水分循环中发

挥着重要作用。达里诺尔湖位于内蒙古赤峰市,是内蒙古第二大内陆湖,湖水无

外流,流域年降水量392毫米,年蒸发量1 624毫米。研究发现,20世纪70年代之前

达里诺尔湖面积变动较小,之后萎缩明显(如图)。据此完成5、6题。

5.达里诺尔湖湖水深度的空间分布特征是( )

A.南深北浅 B.东深西浅

C.北深南浅 D.西深东浅

6.20世纪70年代之前达里诺尔湖面积变动较小,主要得益于( )

A.流域降水丰富 B.入湖河流补给量大

C.流域蒸发量少 D.对环境保护的重视

5.D 第5题,湖泊水位下降最先露出陆地的是湖水较浅的区域,根据材料给出的

达里诺尔湖不同方向面积缩减情况可以得出达里诺尔湖1972年、1990年和2016

年方位面积缩减的下降幅度可以判断出:面积缩减幅度小的是西南方向、西北方

向,说明湖泊西侧湖水比较深;面积缩减幅度大的是东北方向、东南方向,说明湖

泊东侧湖水比较浅。

6.B 第6题,达里诺尔湖是内蒙古第二大内陆湖,20世纪70年代之前达里诺尔湖

面积变动较小,之后萎缩明显,气候变化一般不会导致一段时间内湖泊面积大幅

度变化,因此A、C错误。流域年降水量392毫米,年蒸发量1 624毫米,蒸发量大于

降水量,湖面应该减小,但由于20世纪70年代之前入湖河流补给量大,补偿量因蒸

发量大导致的水量减小,因此达里诺尔湖面积变动较小,后来由于大量引水灌溉,

导致入湖水量减少。对环境保护重视应该是近年来比较重视,20世纪70年代前后

重视程度均不够。

【搏分组·冲击双一流】

下图是我国两地潜水埋藏深度年变化曲线图,读图回答7、8题。

7.图中①、②两地可能分别位于( )

A.东北平原、长江三角洲 B.江南丘陵、华北平原

C.珠江三角洲、黄土高原 D.云贵高原、准噶尔盆地

8.图中M处( )

A.受台风影响,降水多,潜水埋藏浅

B.受准静止锋影响,降水多,潜水水位高

C.受副高影响,降水少,潜水水位低

D.受冬季风影响,降水少,潜水埋藏深

7.B 第7题,潜水埋藏深度越深,说明地表水补给地下水越少,若位于冰雪补给为

主的地区,潜水埋藏深度应与气温变化相关,分析图示两条曲线,该种关系并不明

显,可排除这种情况:说明两地在以降水为主要补给水源的地区。图中①曲线夏

季潜水埋藏深度较浅,同时8月份又较深,说明该地5-10月份降水较多,而8月份左

右降水较少,结合我国雨带推移规律,可判断可能是江南丘陵,8月份受副高影响

而降水较少(珠江三角洲和云贵高原很少受副高影响);②曲线8-9月份潜水埋藏

较浅,其他时期埋藏较深,应该是该时期降水较多的地区,结合选项分析,可能是

华北平原。

8.C 第8题,图中①曲线判断可能是江南丘陵,M出现潜水埋藏深度的极高值,则8

月份左右降水较少,结合我国雨带推移规律,8月份受副高影响而降水较少。

9.阅读图文材料,完成下列要求。

巴伦支海(下图)是北冰洋的陆缘海,94%的面积位于大陆架上,其北侧、东侧

岛屿林立,内部一座岛礁也没有,海面十分宽广。北冰洋绝大部分终年被海冰覆

盖,但巴伦支海的水温常年在4 ℃~12 ℃,被誉为北冰洋的“暖池”。

斯瓦尔巴群岛位于北冰洋永冻层南缘,巴伦支海的北部边缘,岛上居民2 300

人,而北极熊的数量却高达3 000只,有“北极熊王国”之称。北极熊依赖海冰漫

步、繁殖,以浮冰作为平台捕食,海豹是它的主食。北极熊主要生活在群岛东岸,

居民大多住在群岛西岸。近年来,北极熊经常闯入人类的聚居区觅食,据研究北

极熊的专家说,这是由北极熊的生存环境变化造成的。

(1)试分析巴伦支海被誉为北冰洋“暖池”的原因。

(2)简析北极熊主要集中在斯瓦尔巴群岛东部的原因。

(3)推测北极熊的生存威胁可能来自哪些方面。

【解析】第(1)题,附近有北大西洋暖流流经,北大西洋暖流给巴伦支海带来大量

温暖的海水,增温增湿作用明显,因此温度较高;从图中可以看出,巴伦支海北侧、

东侧岛屿林立,像天然的屏障,使得海冰难以逾越;巴伦支海94%的面积位于大陆

架上,绝大部分位于大陆架上,海水浅。第(2)题,北极熊依赖海冰漫步、繁殖,以

浮冰作为平台捕食,北冰洋绝大部分终年被海冰覆盖,斯瓦尔巴群岛东部靠近格

陵兰岛,沿海多浮冰,利于北极熊捕猎海豹;海豹是它的主食,巴伦支海及其附近

海域为北大西洋暖流和北冰洋冷海水交汇处,浮游生物、鱼类资源丰富,食物充

足,海豹数量多,为北极熊提供了充足的食物。

第(3)题,北极熊以海冰为平台捕捉海豹和鱼类,气候变暖,结冰期变短,北极熊的

捕食时间缩短,导致食物匮乏,海冰减少,北极熊的栖息地和捕食平台减少,影响

北极熊的觅食和繁殖;人类大肆捕杀海豹和北极熊是威胁北极熊生存的根本原因;

岛上居民2 300人,人口增多,生产和生活排放的废弃物,致使海水污染严重影响

北极的生存环境。

答案:(1)北大西洋暖流给巴伦支海带来大量温暖的海水;巴伦支海北侧、东侧岛

屿林立,像天然的屏障,使得海冰难以逾越;巴伦支海绝大部分位于大陆架上,海

水浅。

(2)斯瓦尔巴群岛东部沿海多浮冰,利于北极熊捕猎海豹;巴伦支海及其附近海域

为北大西洋暖流和北冰洋冷海水交汇处,浮游生物丰富,鱼虾成群,海豹数量多,

食物充足。

(3)全球变暖导致海冰融化,浮冰减少,影响北极熊的觅食和繁殖;人类大肆捕杀

海豹和北极熊;生产和生活排放的废弃物致使海水污染严重影响北极熊的生存环

境。

考点1 水循环与水平衡

(2020·全国I卷)利用大型挖泥船将海底岩石搅碎,并将碎石和泥沙一起吹填造

地,成为在海中建设人工岛的主要方式。如图示意人工岛地下淡水分布。据此完

成(1)、(2)题。

(1)参照上图,在造岛物质满足水渗透的前提下,人工岛形成并保持相对稳定的地

下淡水区的条件是( )

①降水充沛且季节分配均匀 ②降水充沛且季节集中

③人工岛足够长 ④人工岛足够宽

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

(2)人工岛的地下淡水一般不作为日常生产生活水源,主要因为其( )

A.取水难度大 B.开采周期长

C.水质较差 D.储量较少

(1)B 第(1)题,人工岛地下淡水主要靠大气降水补给,地下淡水区范围受大气降

水影响大,降水丰沛且季节分配均匀,会导致地下淡水区相对稳定。如果降水季

节变化大,会导致地下淡水区范围随着季节发生变化。只有人工岛足够宽,岛屿

面积大,汇集地表水的面积广,下渗多,才可以使得人工岛中心附近地下水受海洋

咸水影响小。

(2)D 第(2)题,人工岛地下淡水埋藏并不深,开采难度小,周期短。人工岛范围

小,地下淡水区范围比岛屿面积小,地下淡水储量较少,开发后易导致海水倒灌,

淡水区盐度升高,长期如此将不能使用,因此,一般不作为日常生产生活用水。题

目已经说明是地下淡水区,说明该区域基本不受海洋咸水影响,因此水质差说法

有误。

【命题陷阱】

陷阱1:人工岛的宽度与地下水的关系。海洋中吹填造地工程量大,岛屿面积较小,

其宽度直接影响地下淡水区的面积。宽度较小,会使两侧淡/咸水边界线之间狭

窄,从而影响地下淡水的稳定性。

陷阱2:地下水的更新周期与开采周期。地下水与地表水相比更新速度较慢,更新

周期长;开采周期主要受开采难易程度影响。

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

巴丹吉林沙漠位于我国西北地区,年降水量仅40~80毫米,理论蒸发量3 000

毫米。沙漠东南部腹地有湖泊70多个,形成了世界上独一无二的高大沙山(相对

高度多在200~300米)环抱湖泊的景观。苏木吉林湖就是其中之一,湖区全年降

水量为164毫米,全年实际蒸发量1 261毫米。下图示意苏木吉林湖区湖泊补给量

和排泄量动态曲线。据此完成1、2题。

1.苏木吉林湖近些年面积比较稳定,若不考虑下渗因素的影响,推断苏木吉林湖

每年地下水平均补给量约为( )

A.1 260毫米 B.160 毫米

C.3 000 毫米 D.1 100 毫米

2.苏木吉林湖( )

A.冬季湖泊面积缩小

B.主要排泄方式是蒸发

C.春季湖泊面积较小

D.主要补给水源是冰雪融水

1.D 2.B 第1题,本题考查水平衡原理,若不考虑下渗,苏木吉林湖收入为降水

和地下水补给,支出为蒸发,近些年面积比较稳定,湖水收支平衡;再结合材料,湖

区全年降水量为164毫米,全年实际蒸发量1 261毫米,所以苏木吉林湖每年地下

水补给量约为1100毫米。第2题,冬季为12、1、2月,读图可知,该时间段湖泊总

补给量大于总排泄量,湖泊面积扩大;自12月至次年4月中下旬,湖泊总补给量大

于总排泄量,湖泊面积扩大,所以春季湖泊面积较大;根据上题分析可知,该湖泊

蒸发量大,蒸发是其主要排泄方式,降水量少,湖泊主要补给水源是地下水补给。

下图为水循环模式图,I为区域外水汽输入量,P为总降水量,E为区域内蒸发量,O

为从区域输出的水汽总量,R1为流入区域的径流量,R2为流出区域的径流量,W为

空气中水汽含量。据此完成3、4题。

3.下列关系式正确的是( )

A.I=P-E+O B.R2=I+R1+O

C.O=I+R-E D.W=I+E-P

4.图示地区的大型水库建成后,对水循环的各环节可能造成的影响不包括( )

A.库区下渗加强,周边地下水位上升

B.库区水汽蒸发增加,周边空气湿度增加

C.库区受热力环流影响,冬季降水减少、夏季降水增加

D.库区下游河流径流量变化幅度减小

3.A 4.C 第3题,根据水循环和水平衡原理,空气中水汽量收支平衡,即

I=P-E+O,W= I+E-P-O;流出区域的径流量R2应等于I+R1-O;区域水汽输出量O等于

I-P+E。第4题,从热力环流角度看,冬季库区气温高,以上升气流为主,降水增多,

夏季库区气温低,以下沉气流为主,降水减少。

【核心必备】

影响水循环环节的因素:

(1)蒸发、蒸腾:温度、风、天气状况、下垫面性质(水域、裸地、绿地等)。

(2)降水:大气环流、天气系统、地形地势。

(3)地表径流:植被状况、地质地貌条件、降水量、流域面积、人类活动。

(4)下渗:植被状况、降水强度、降水持续时间、地表坡度、地面性质。

(5)地下径流:植被、降水、地质(含水层)、流域面积、人类活动等。

(6)人类活动:目前,人类活动对全球大气的水汽输送几乎没有影响,最主要的是

对地表径流的影响。

【考场秘技】

1.分析人类活动对水循环影响的思路:

人类活动对水循环的影响既有有利的一面,又有不利的一面,分析时可从四个角

度进行:

(1)从时间尺度看,主要是改变水资源的季节分配和年际变化,如修建水库和植树

造林。

(2)从空间尺度看,主要是改变水资源空间分布,如跨流域调水。

(3)从生态环境角度分析,大面积排干沼泽会导致生态环境恶化;过量抽取地下水

会导致地面下沉、海水倒灌;人类对植被的破坏使更多的降水以地表径流的形式

迅速向河道汇集,河流径流变化幅度增大,易造成洪涝灾害。

(4)从水资源角度分析,如果开发利用的速度超过了水资源循环的周期,则会出现

水资源枯竭。人类生产或生活中直接排放的未经处理的污水也会加剧对水资源

的破坏。

2.水平衡原理的理解:

“收支平衡”,一个地区的储水量=收入-支出。关键是把握好常见的收、支项目:

收入——大气降水;河、湖、冰川融水,地下水的输入;人工调水、灌溉等。

支出——蒸发、蒸腾;径流输出;下渗;人工取水等。

【纠错辨析】

1.降水丰富的地区地表水也会丰富充足。这种认识是不准确的,如我国西南地区

降水丰富但是地表水缺乏,主要原因是石灰岩地区,多裂隙,地表水容易下渗,导

致地表水缺乏。

2.理论蒸发量与实际蒸发量的区别。湿润地区的理论蒸发量与实际蒸发量相同,

但是干旱地区地表干燥,理论蒸发量远远大于实际蒸发量。

考点2 河流特征

(2018·全国卷Ⅱ)地处黄土高原的汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高。

2013年7月,汾川河流域降水异常增多,下表为当月6次降水过程的时长,降水量和

汾川河洪峰情况。第5次降水形成的洪水含沙量低,第6次降水形成的洪水含沙量

极高,据此完成(1)~(3)题。

降水

序号

降水历

时/天

降水量

/mm

汾川河洪峰

情况

1

2

53.0

无明显洪峰

2

4

80.3

无明显洪峰

3

5

100.1

无明显洪峰

降水

序号

降水历

时/天

降水量

/mm

汾川河洪峰

情况

4

2

73.2

无明显洪峰

5

2

90.7

洪峰流量346m3/s

6

2

54.4

洪峰流量1 750m3/s

(1)汾川河流域植被覆盖率大幅度提高能够( )

A.减小降水变率 B.减少河水含沙量

C.增加降水量 D.加大河流径流量

(2)第5次降水产生洪峰的原因是此次降水( )

①历时长 ②强度大

③下渗少 ④植被截流少

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

(3)第6次降水产生的洪水含沙量极高,其泥沙主要源于( )

A.河床 B.沟谷 C.裸露坡面 D.植被覆盖坡面

(1)B (2)B 第(1)题,降水的变率和降水量的大小主要和气候有关,植被覆盖率

增加对降水影响较小,故A、C项错误。由于植被具有含蓄水源,保持水土的作用,

故提高植被覆盖率可以减少水土流失,使河流含沙量减少,故B项正确。植被覆盖

率提高,可以增加地表水的下渗,从而减少河流径流量并有调峰补枯的作用。

第(2)题,洪峰产生是指短时间内流量增大。从表格数据看,第5次降水历时2天,与

前面相比,历时并不长,但2天的降水量很大,说明降水强度大,地表径流来不及下

渗(即下渗少),就汇聚到河流干流,形成洪峰,并不是因为植被的原因(截流少)。

(3)D 第(3)题,河床、沟谷、裸露坡面受流水的侵蚀作用明显,因此降水强度大、

河流径流量大的时候,侵蚀明显,河流含沙量大。而第6次降水,降水量不大,但由

于前五次降水导致植被覆盖坡面含水量高,导致土壤松动,在洪峰来临时易被水

流冲刷。

【命题陷阱】

陷阱1:下渗量的大小与地下潜水位的关系。当多次降水使得地下潜水位与地表

持平时,地下潜水达到饱和状态,地表径流则不能继续下渗。

陷阱2:强降水不一定形成河流洪峰。河流洪峰的形成与集中性强降水密切相关,

但还受流域植被、地形、下渗量关系密切。

陷阱3:植被覆盖区的水土流失轻重。要看不同区域之间的对比还是同一区域不

同时期的变化。

【审题思维图】

第(1)题,思路分析如下:

第(2)题,思路分析如下:

第(3)题,思路分析如下:

高考演兵场·检验考试力

科罗拉多河发源于美国西部的落基山脉,源头海拔超过3 000米。上游山区年平

均降水量400~500毫米,贡献了86%的河流径流量。下游地处温带半干旱和干旱

区,年降水量不足100毫米。干流上陆续修建了胡佛大坝等多座水坝。如图示意

胡佛大坝修建前后坝下某斯面流量的年际变化。据此完成1、2题。

1.科罗拉多河年内径流量变化显著,径流量最大的季节是( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

2.与胡佛大坝建成之前相比,大坝建成后下游( )

A.年径流量总体变大 B.年径流量总体不变

C.径流量年际变化大 D.径流量年际变化小

1.B 2.D 第1题,科罗拉多河发源于落基山脉,源头海拔高,冬春季节受西风影

响,降水较多,上游及源头地区冰雪量较大,夏季,气温显著升高,冰雪融水量大,

径流量最大。第2题,根据图示信息可知,与大坝建成之前相比,随着胡佛大坝的

建成,大坝下游地区年径流量总体变小;径流量的年际变化幅度明显减小。

【核心必备】

1.河流水文特征及影响因素:

(1)流量大或小:①以降水补给为主的河流,由降水量多少决定;②流域面积大,一

般流量大。

(2)水位及其变化(汛期):水位高或低,水位变化大或小(汛期长或短)取决于河流

的补给类型。

(3)含沙量大或小:与流域内植被状况、地形坡度、地面物质结构及降水强度等

有关。

(4)结冰期有或无,长或短:最冷月均温>0 ℃,无结冰期;最冷月均温<0 ℃,有结

冰期。

(5)凌汛有或无:发生凌汛必须具备两个条件:①有结冰期;②有由较低纬度流向

较高纬度的河段。

2.河流、湖泊的补给类型:

(1)雨水补给——河流径流量随降水量的变化而变化。

(2)冰雪融水补给——河流径流量随气温的变化而变化。

(3)地下水和湖泊水补给——河流流量稳定。

【考场秘技】

盐湖的形成条件分析:

(1)淡水补给量要少。

①降水→气候干旱,降水量稀少,湖水补给量少;

②冰川融水→(冰川消退)冰川融水补给量减少;

③径流汇入→无径流汇入或少径流汇入,淡水补给量少;

④人类活动→工农业、人口用水量、水库截留等,导致入湖淡水减少。

(2)蒸发量要大。

①气候干旱,气候变暖等,导致蒸发量增大。

②纬度低,气温高,蒸发量大。

③风力强劲,加剧蒸发。

(3)蒸发量大于淡水补给量。

(4)为内流湖,无径流排出盐分,盐分不断累积,最终形成盐湖。

(5)与海洋水连接,海水渗入。

备注:(可能有)早期为海洋,后经地壳抬升,形成以海水为主的湖水;(可能有)地

势低于海平面。

【纠错辨析】

1.一条河流,往往有多种补给形式,但其径流的变化特点取决于最主要的补给方

式的变化特点。如东北地区的河流,有春汛和夏汛两个汛期,但最主要的补给方

式是雨水补给,所以洪峰期出现在降水量最大的夏季。

2.内陆湖不一定是咸水湖。关键要看是否有排盐过程。

考点3 流域开发与治理

(2016·全国卷Ⅱ)阅读图文材料,完成下列要求。

罗讷河发源于瑞士境内的冰川,在法国境内的流域面积占流域总面积的94%,

历史上曾是一条“野性”河流,经常洪水泛滥。19世纪以来,法国对罗讷河进行

多次整治,并于1931年成立“国立罗讷河公司”,作为罗讷河综合整治和开发的

唯一授权机构。下图示意罗讷河流域的地形。

(1)说明法国为整治和开发罗讷河而成立“国立罗讷河公司”的原因。

(2)说明“恢复弯曲河道及河道分汊”对恢复河流生态的作用。

【解析】第(1)题,“国立罗讷河公司”作为罗讷河综合整治和开发的唯一授权

机构,拥有重要的作用与权力,此题可以借鉴田纳西河流域管理局的建立原因。

因为河流跨多个行政区,涉及水资源利用、航运、防洪、发电和土地利用等多个

方面的利益,只有国家唯一授权机构才能协调各行政区、各部门的利益;河流流

经地区较多,开发和整治困难较大,需严格的法律、法规和统一的机构作为保障,

并从河流整体进行综合治理,以实现整治效益最大化。

第(2)题,河流生态修复的任务一是改善水文条件,二是改善河流地貌的特征,三

是恢复濒危或特殊物种等,河流的弯曲度增加可以增加河流的长度、增加河道分

汊可以增加河流的河网密度,进而增加水域面积和湿地的面积,恢复生物的生存

环境,增加生物的多样性;通过弯曲度的增加和分汊的增多,能够降低水流速度,

增加水流的净化能力,进而恢复其自然生态功能。

答案:(1)因为河流跨多个行政区,涉及水资源利用、航运、防洪、发电、土地利

用等多方面的利益,有国家唯一授权机构才能协调各行政区、各部门的利益,并

从河流整体进行综合整治,以实现整治效益最大化。

(2)恢复河流的自然状态(自然河道、沿岸湿地等),扩展河道宽度,延长河流长度,

降低河流流速和洪水峰值;恢复河流生态系统,增加生物多样性;增强河流的自然

生产力和对污染的净化能力。

【命题陷阱】

陷阱:不同时期的截弯取直与恢复弯曲河道。水利工程的建与拆,是不同时期针

对的目的不同,建往往在于综合效益开发,拆则强调生态价值。

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

河涌是广东方言中对河流的称谓,在广州地区主要指除珠江干流以外的河道

水系。广州的河涌纵横交错,景色优美,曾经是城区居民的生活水源(如图),随着

经济快速发展,生产生活污水不断排入城区内的河涌,污水易在涌内迂回往复,消

散缓慢,污染严重。1997年广州开始采取“两闸联控”“抽水补水”等措施整治

河涌。其中,“两闸联控”指通过河涌两端闸门的调控,提高涌内水位,实现涌内

水的单向流动,达到“流水不腐”的治理效果。据此完成1、2题。

1.污水易在河涌内迂回往复,主要由于( )

A.潮汐涨落的影响 B.流域降水集中

C.城区地形起伏小 D.河涌纵横交错

2.适宜采用“两闸联控”措施治理水污染的河涌是( )

A.乌涌 B.猎德涌

C.海珠涌 D.大冲口涌

1.A 第1题,据材料中“河涌是在广州地区主要指除珠江干流以外的河道水系”

分析可知,“河涌”主要是指“支流”,污水在“支流”中“往复”。潮汐是在

月球和太阳引力作用下形成的海水周期性涨落现象,在白天的称潮,夜间的称汐,

总称“潮汐”。雨水一般每日涨落两次。外海潮波沿江河上溯,使得江河下游发

生潮汐。涨潮下游干流河水流入支流,落潮时支流水汇入干流,从而导致污水易

在河涌内迂回往复。我国属于季风气候,多数河流流域降水均较集中,这不是污

水易在河涌内迂回往复的主要原因。

据图中河涌分布分析可知,城区地形北部发育多条河流,地势较高,南部河道密集、

河道较宽,地势较低,城区地势起伏大。我国南方河网密集,河涌纵横交错,这不

是污水易在河涌内迂回往复的主要原因。

2.C 第2题,由材料可知,“两闸联控”指通过河涌两端闸门的调控,提高涌内水

位,实现涌内水的单向流动,达到“流水不腐”的治理效果。由图知,乌涌、猎德

涌自北向南流动、大冲口涌自西向东流动,均具有一定落差,是单向涌,除河口局

部受潮汐影响外,大多数水流顺畅,污水迂回往复范围小,ABD不需要建;只有海珠

涌与珠江相连,联通两个河道,地势较低洼,河网密集,受潮汐涨落影响较大,最适

合通过“两闸联控”措施治理水污染。C正确。

荷兰是典型的沿海低地国家,人口1 685万,面积4.15万平方千米,地狭人稠,历史

上深受海潮之害。1920年开始修建的长达30千米的须德海大坝,是荷兰近代最大

的围海工程,大坝上建有泄水闸,透过闸门可调控艾瑟尔湖入海流量。1996年荷

兰在莱茵河河口修建挡潮闸,该闸由两个庞大的支臂组成,闸体平时停靠在河道

两岸,需要时合龙以关闭河道(下图)。据此完成3~5题。

3.荷兰修建须德海大坝的主要是为了( )

A.荷兰经济发达,修大坝发电缓解能源紧张状况

B.防止海水入侵,保护现有土地

C.大坝内部形成库区利于发展水产养殖业

D.为围垦区提供灌溉用水

4.须德海大坝修建后,艾瑟尔湖与建坝前相比湖水的盐度变化及其原因是( )

A.变大 库区封闭,水分蒸发量变大

B.变大 河流携带的盐分不断在库区集聚

C.变小 湖内咸水通过泄水闸逐渐排出

D.不变 河口区本来就是淡水

5.莱茵河河口修闸有利于( )

A.提高通航能力

B.减轻风暴潮的危害

C.保护河口生态环境

D.增加土地围垦面积

3.B 4.C 第3题,由材料分析可知,荷兰为典型的沿海低地国家,历史上深受海

潮之害,再加上人口众多,从而导致该地土地资源紧张,而且从纬度位置来看,该

地全年受西风影响,风浪大,地势低,多受风暴潮影响;因此为了防止海水入侵,保

护现有土地,在沿海地区修建了须德海大坝。透过闸门可调控艾瑟尔湖入海流量,

修大坝不是为了发电,不是为围垦区提供灌溉用水。当地靠近北海渔场,不必再

建坝发展水产养殖业。

第4题,大坝阻止海水进入坝内水域,流域内降水丰富,河流注入淡水量大,湖内咸

水通过泄水闸逐渐排出,大坝修建后盐度变小。

5.B 第5题,莱茵河航运繁忙,莱茵河河口修闸不利于提高通航能力;通过关闭闸

门减轻风暴潮的危害。闸体平时停靠在河道两岸,对保护河口生态环境作用不大,

但有可能对河口生态造成不利影响;不会增加土地围垦面积。

【核心必备】

一般河流流域开发方式及其内容:

(1)供水:从河流流量大小及季节分配情况和水质方面分析。

(2)航运。

(3)发电:从河流流量和地势落差说明,河流水量大且地势落差大更有利于发电。

(4)水产养殖:重点考虑水域面积及水质状况。

(5)旅游:与河流和周边自然景观及文化景观搭配状况有很大关系。

【考场秘技】

1.流域开发自然条件的整体性分析:

流域自然环境是开发的基础,在对流域开发的自然背景进行评价时,首先确定流

域的自然特征。一般从地理位置、地形、气候、河流的水文特征以及资源等方

面入手,并结合各自然要素的相互关系和影响,确定河流利用方式和流域开发方

向。

2.河流水利设施建设的评价:

首先要采取一分为二的观点,即任何水利工程的修建既有利又有弊;其次要全方

位、多角度地认识水利工程所产生的影响。如图所示:

3.流域环境问题的治理原则:

上游水源地

一般以保护森林、保持水土、保护湿地等生态保护为主

中游河段

以防洪为主

下游河段

一般以防治污染、保护湿地等为主

【纠错辨析】

流域的开发不一定都造成生态环境的破坏:

流域不合理的开发会造成流域内植被的破坏,导致生态环境的恶化,但合理的开

发有利于生态环境的保护和改善。

考点4 洋流及其对地理环境的影响

(2020·浙江7月选考)下图为世界部分区域洋流分布示意图,图中虚线代表洋流。

据此完成(1)、(2)题。

(1)图中甲洋流( )

A.位于副极地环流圈

B.呈逆时针方向流动

C.受极地东风影响大

D.在性质上属于寒流

(2)关于图中洋流的影响,叙述正确的是( )

A.①处夏季时温和多雨

B.②处分布着峡湾地貌

C.③处行船时流急浪高

D.④处有世界著名渔场

(1)D (2)C 第(1)题,甲为南半球西风漂流,因海陆分布的影响,南半球没有副

极地环流圈,甲属于副热带环流圈,A错误;图示范围内,甲洋流呈现的是顺时针流

动,B错误;西风漂流受西风带影响大,C错误;南半球西风漂流,受南极大陆和浮冰

影响,水温低,属于寒流,D正确。第(2)题,①处位于西风带背风坡,全年降水少,

属于温带大陆性气候,A错误;②处有峡湾,但峡湾是冰川作用的结果,并非洋流影

响,B错误;③位于西风带,风力强劲,且海洋贯通东西,没有陆地阻挡,因此流急浪

高,C正确;④处纬度高,海水封冻期长,渔业资源并不丰富,无世界著名渔场,D错

误。

【命题陷阱】

陷阱1:东西方向的判断。甲洋流流经南极半岛与南美洲之间的德雷克海峡,南极

顺时针表示自西向东的方向。

陷阱2:副极地环流的分布。北半球存在该大洋环流,但是南极圈附近受南极大陆

影响,没有形成该大洋环流。

陷阱3:洋流性质的判断。东西方向流动的洋流性质,要结合具体海域来判断,大

部分洋流通过洋流名称即可明确,但西风漂流则需要理解其受南极融冰和地转偏

向力影响成为寒流的道理。

【审题思维图】

高考演兵场·检验考试力

下图为欧洲局部地区示意图。完成1、2题。

1.形成 M 洋流的大气环流是( )

A.东北信风 B.盛行西风

C.西南季风 D.极地东风

2.洋流M使N地( )

A.水循环更新速度加快

B.河流冬季结冰期缩短

C.沿海地区的降水减少

D.内河航运的速度加快

1.B 第1题,根据洋流分布规律判断,M洋流为北大西洋暖流,北大西洋暖流主体

部分位于中纬度地区,是受盛行西风推动下形成的,M洋流是北大西洋暖流的一部

分,因此形成M洋流的大气环流是盛行西风,B符合题意。东北信风位于低纬度,而

M洋流位于中高纬度,排除A。西南季风主要在北印度洋海区及周边地区出现,与M

洋流形成无关,排除C。北大西洋暖流流向东北方向,而极地东风主要吹向西南方

向,方向相逆,因此形成M洋流与极地东风无关,排除D。

2.A 第2题,洋流M为北大西洋暖流,增强蒸发和水汽输送量,给N地带来丰富的水

汽,从而降水增多,地表和地下径流增多,导致水循环更新速度加快。受西风、海

洋、暖流影响,N地最冷月平均气温高于0 ℃,河流冬季无结冰期,不存在缩短的

情况。M洋流为暖流,对沿海地区具有增温增湿作用,因此不会导致沿海地区的降

水减少。N地以山地为主,河流速度较快,航运价值不大,且内河航运的速度快慢

与洋流关系不大。

下图是M大洋某一纬线表层水温变化简图,读图,完成3、4题。

3.据图推断,M大洋及纬线是( )

A.大西洋 60°N 纬线

B.大西洋 60°S纬线

C.太平洋 30°N 纬线

D.太平洋 30°S纬线

4.关于abcd 四处水温特征成因的叙述正确的是( )

A.a海域因受季风影响年温差最大

B.b海域深受寒流影响等温线向北凸

C.c海域有寒暖流交汇使年温差最小

D.d海域深受暖流影响等温线向南凸

3.C 4.A 第3题,根据图中的经度位置可知,180°经线从大洋中部穿过,该大洋

为太平洋;从图中看8月气温最高,应位于北半球,该纬线上最冷月气温大于10 ℃,

应为30°N 纬线。第4题,从图中看a海域年温差最大,a海域位于亚欧大陆东岸,

冬季受寒冷的冬季风影响,水温较低,原因是受季风影响大;图中b海域等温线向

北凸,说明水温较同纬度海区高,应深受暖流影响;从图中看c海域年温差最小,但

c海域不是寒、暖流交汇处;从图中看 d海域等温线向南凸,说明水温较同纬度地

区低,深受寒流影响。

【核心必备】

1.洋流的分布规律:

(1)南北半球的中低纬海区形成以副热带为中心的大洋环流北半球顺时针方向,

南半球逆时针方向。

(2)北半球中高纬海区形成以副极地为中心的逆时针方向的大洋环流。

(3)南半球40°~60°海区形成自西向东的西风漂流,性质为寒流。

(4)北印度洋海区形成季风洋流,夏季为顺时针方向,冬季为逆时针方向。

2.洋流对地理环境的影响:

(1)对气候的影响:暖流增温增湿,寒流降温减湿。洋流对气候的影响并不是决定

性的,对气候要素特征有增强作用,使某些地方气候类型空间分布范围向高纬或

低纬延伸。

(2)对海洋生物的影响:上升流、寒暖流交汇海区易形成渔场。

(3)对航海的影响:一方面要考虑经济效益,顺风顺水,省时省力,效益高;另一方

面要从航行安全角度考虑航行中的海雾、海冰及港口的封冻期。

(4)洋流对海洋环境的影响:有利于污染物的扩散,但扩大了污染的范围。

【考场秘技】

世界洋流分布图的判读技巧:

(1)看洋流分布的纬度位置:可确定洋流所在的半球,所在的洋流系统是以副热带

为中心的大洋环流,还是以副极地为中心的大洋环流。

(2)看洋流分布临近的陆地轮廓:由此可确定洋流所在的大洋位置,进而确定洋流

的名称。如澳大利亚东部的是东澳大利亚暖流,而秘鲁西部的是秘鲁寒流。

(3)看洋流的流向:可确定洋流的寒暖性质。一般而言,由较低纬度向较高纬度运

行的洋流为暖流,反之则为寒流。

【纠错辨析】

1.暖流的水温不一定比寒流高:

同一纬度的海区,暖流水温高,寒流水温低;但在不同纬度的海区,暖流的水温不

一定比寒流高,低纬的寒流水温可能比高纬的暖流水温高。

2.从低纬流向高纬的洋流不一定都是暖流:

例如,索马里寒流(夏季)由于受上升流的影响,虽然从低纬流向高纬,但属于寒流。

【提分组·越过重本线】

降雨到达地表后,转化为地表径流Q1、壤中流Q2(在土壤空隙中流动的水)和浅层

地下径流Q3,三种径流汇集到河道中形成河流径流,最后流出流域出口。下图示

意一次暴雨后某流域出口处河流径流量变化过程。据此完成1、2题。

高考猜押竞技场

1.该流域地表径流恰好全部流出流域出口的时刻是( )

A.T1 B.T2 C.T3 D.T4

2.流域内植被覆盖率提高后,发生同样的降雨会导致( )

A.Q1减少,Q2增加 B.Q2减少,Q3增加

C.Q1增加,Q2减少 D.Q2增加,Q3减少

1.B 2.A 第1题,降雨到达地表后,转化为地表径流Q1、壤中流Q2(在土壤空隙中

流动的水)和浅层地下径流Q3,代表地表径流的是Q1。由图可知,从图最左段至T1

地表径流在不断增加至最大,T1-T2地表径流在不断减少,T2时刻地表径流为0,T2时

刻恰好全部流出流域出口。T3时刻是壤中流最后流出流域出口的时刻,T4时刻是

浅层地下径流最后流出流域出口的时刻。故选B。第2题,流域内植被覆盖率提高

后,径流流速变慢,植被截留、下渗增加,Q1减少,Q2增加;降落到地面的水向土中

入渗,除补充土壤含水量外,逐步向下层渗透,如能到达地下水面,则成为地下径

流,植被覆盖率提高后,下渗增加,Q3增加。

近年来,研究发现德雷克海峡内的海冰进退对全球气候变化有重大影响。冰进

(海冰较常年增多)会导致德雷克海峡水流通量减少,海峡西侧水位增高,北上水

流增加;冰退,则相反。下图为南半球局部洋流分布示意图。据此完成3、4题。

3.下列月份中德雷克海峡有可能出现冰进现象的是( )

A.3月 B.6月 C.9月 D.12月

4.德雷克海峡发生冰进的年份,可能导致图示区域( )

A.德雷克海峡附近水温将升高 B.赤道附近海域东西温差增大

C.澳大利亚东岸地区降水减少 D.南美大陆西岸地区降水增加

3.C 4.B 第3题,结合材料和图可知,冰进(海冰较常年增多)说明冰进现象发生

在气温升高的月份,冰川解冻形成的海冰随风、洋流向低纬运动。由于该海峡位

于南半球,气温升高月份为9月份,冰川融化的量大。第4题,该海峡发生冰进现象

时,会导致海峡水流量较少,海峡西侧水位升高,北上水流增加,也就是高纬度的

海水向赤道运动,导致赤道地区海水温度降低,温差变大;冰进时海冰较常年增多,

且海冰来自高纬度地区,对海峡附近水温具有降温作用,促使海峡两侧温度降低;

澳大利亚东岸地区受暖流影响,降水增多;冰进会增加秘鲁寒流的势力,南美大陆

西岸地区降水减少。

湖泊作为干旱、半干旱地区重要水源载体,在维持区域生态平衡和水分循环中发

挥着重要作用。达里诺尔湖位于内蒙古赤峰市,是内蒙古第二大内陆湖,湖水无

外流,流域年降水量392毫米,年蒸发量1 624毫米。研究发现,20世纪70年代之前

达里诺尔湖面积变动较小,之后萎缩明显(如图)。据此完成5、6题。

5.达里诺尔湖湖水深度的空间分布特征是( )

A.南深北浅 B.东深西浅

C.北深南浅 D.西深东浅

6.20世纪70年代之前达里诺尔湖面积变动较小,主要得益于( )

A.流域降水丰富 B.入湖河流补给量大

C.流域蒸发量少 D.对环境保护的重视

5.D 第5题,湖泊水位下降最先露出陆地的是湖水较浅的区域,根据材料给出的

达里诺尔湖不同方向面积缩减情况可以得出达里诺尔湖1972年、1990年和2016

年方位面积缩减的下降幅度可以判断出:面积缩减幅度小的是西南方向、西北方

向,说明湖泊西侧湖水比较深;面积缩减幅度大的是东北方向、东南方向,说明湖

泊东侧湖水比较浅。

6.B 第6题,达里诺尔湖是内蒙古第二大内陆湖,20世纪70年代之前达里诺尔湖

面积变动较小,之后萎缩明显,气候变化一般不会导致一段时间内湖泊面积大幅

度变化,因此A、C错误。流域年降水量392毫米,年蒸发量1 624毫米,蒸发量大于

降水量,湖面应该减小,但由于20世纪70年代之前入湖河流补给量大,补偿量因蒸

发量大导致的水量减小,因此达里诺尔湖面积变动较小,后来由于大量引水灌溉,

导致入湖水量减少。对环境保护重视应该是近年来比较重视,20世纪70年代前后

重视程度均不够。

【搏分组·冲击双一流】

下图是我国两地潜水埋藏深度年变化曲线图,读图回答7、8题。

7.图中①、②两地可能分别位于( )

A.东北平原、长江三角洲 B.江南丘陵、华北平原

C.珠江三角洲、黄土高原 D.云贵高原、准噶尔盆地

8.图中M处( )

A.受台风影响,降水多,潜水埋藏浅

B.受准静止锋影响,降水多,潜水水位高

C.受副高影响,降水少,潜水水位低

D.受冬季风影响,降水少,潜水埋藏深

7.B 第7题,潜水埋藏深度越深,说明地表水补给地下水越少,若位于冰雪补给为

主的地区,潜水埋藏深度应与气温变化相关,分析图示两条曲线,该种关系并不明

显,可排除这种情况:说明两地在以降水为主要补给水源的地区。图中①曲线夏

季潜水埋藏深度较浅,同时8月份又较深,说明该地5-10月份降水较多,而8月份左

右降水较少,结合我国雨带推移规律,可判断可能是江南丘陵,8月份受副高影响

而降水较少(珠江三角洲和云贵高原很少受副高影响);②曲线8-9月份潜水埋藏

较浅,其他时期埋藏较深,应该是该时期降水较多的地区,结合选项分析,可能是

华北平原。

8.C 第8题,图中①曲线判断可能是江南丘陵,M出现潜水埋藏深度的极高值,则8

月份左右降水较少,结合我国雨带推移规律,8月份受副高影响而降水较少。

9.阅读图文材料,完成下列要求。

巴伦支海(下图)是北冰洋的陆缘海,94%的面积位于大陆架上,其北侧、东侧

岛屿林立,内部一座岛礁也没有,海面十分宽广。北冰洋绝大部分终年被海冰覆

盖,但巴伦支海的水温常年在4 ℃~12 ℃,被誉为北冰洋的“暖池”。

斯瓦尔巴群岛位于北冰洋永冻层南缘,巴伦支海的北部边缘,岛上居民2 300

人,而北极熊的数量却高达3 000只,有“北极熊王国”之称。北极熊依赖海冰漫

步、繁殖,以浮冰作为平台捕食,海豹是它的主食。北极熊主要生活在群岛东岸,

居民大多住在群岛西岸。近年来,北极熊经常闯入人类的聚居区觅食,据研究北

极熊的专家说,这是由北极熊的生存环境变化造成的。

(1)试分析巴伦支海被誉为北冰洋“暖池”的原因。

(2)简析北极熊主要集中在斯瓦尔巴群岛东部的原因。

(3)推测北极熊的生存威胁可能来自哪些方面。

【解析】第(1)题,附近有北大西洋暖流流经,北大西洋暖流给巴伦支海带来大量

温暖的海水,增温增湿作用明显,因此温度较高;从图中可以看出,巴伦支海北侧、

东侧岛屿林立,像天然的屏障,使得海冰难以逾越;巴伦支海94%的面积位于大陆

架上,绝大部分位于大陆架上,海水浅。第(2)题,北极熊依赖海冰漫步、繁殖,以

浮冰作为平台捕食,北冰洋绝大部分终年被海冰覆盖,斯瓦尔巴群岛东部靠近格

陵兰岛,沿海多浮冰,利于北极熊捕猎海豹;海豹是它的主食,巴伦支海及其附近

海域为北大西洋暖流和北冰洋冷海水交汇处,浮游生物、鱼类资源丰富,食物充

足,海豹数量多,为北极熊提供了充足的食物。

第(3)题,北极熊以海冰为平台捕捉海豹和鱼类,气候变暖,结冰期变短,北极熊的

捕食时间缩短,导致食物匮乏,海冰减少,北极熊的栖息地和捕食平台减少,影响

北极熊的觅食和繁殖;人类大肆捕杀海豹和北极熊是威胁北极熊生存的根本原因;

岛上居民2 300人,人口增多,生产和生活排放的废弃物,致使海水污染严重影响

北极的生存环境。

答案:(1)北大西洋暖流给巴伦支海带来大量温暖的海水;巴伦支海北侧、东侧岛

屿林立,像天然的屏障,使得海冰难以逾越;巴伦支海绝大部分位于大陆架上,海

水浅。

(2)斯瓦尔巴群岛东部沿海多浮冰,利于北极熊捕猎海豹;巴伦支海及其附近海域

为北大西洋暖流和北冰洋冷海水交汇处,浮游生物丰富,鱼虾成群,海豹数量多,

食物充足。

(3)全球变暖导致海冰融化,浮冰减少,影响北极熊的觅食和繁殖;人类大肆捕杀

海豹和北极熊;生产和生活排放的废弃物致使海水污染严重影响北极熊的生存环

境。

同课章节目录