上海市上海理工大学附属中学2012届高三第三次月考试题(历史)

文档属性

| 名称 | 上海市上海理工大学附属中学2012届高三第三次月考试题(历史) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 710.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-12-21 08:41:13 | ||

图片预览

文档简介

上海市上海理工大学附属中学2012届高三第三次月考试题(历史)

(考试时间:120分钟,总分:150分)

一、选择题(共60分,每小题2分。每题只有一个正确选项。)

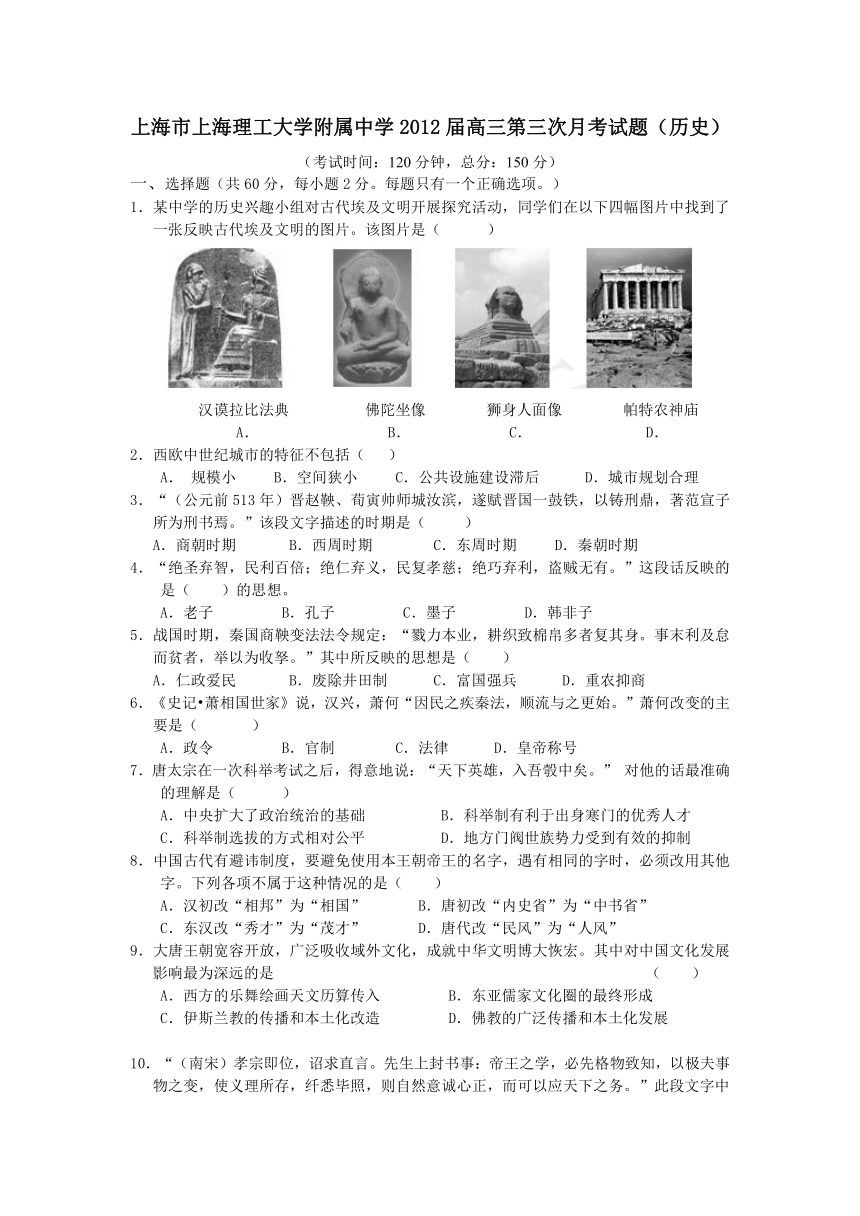

1.某中学的历史兴趣小组对古代埃及文明开展探究活动,同学们在以下四幅图片中找到了一张反映古代埃及文明的图片。该图片是( )

汉谟拉比法典 佛陀坐像 狮身人面像 帕特农神庙

A. B. C. D.

2.西欧中世纪城市的特征不包括( )

A. 规模小 B.空间狭小 C.公共设施建设滞后 D.城市规划合理

3.“(公元前513年)晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一鼓铁,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。”该段文字描述的时期是( )

A.商朝时期 B.西周时期 C.东周时期 D.秦朝时期

4.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”这段话反映的是( )的思想。

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

5.战国时期,秦国商鞅变法法令规定:“戮力本业,耕织致棉帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。”其中所反映的思想是( )

A.仁政爱民 B.废除井田制 C.富国强兵 D.重农抑商

6.《史记 萧相国世家》说,汉兴,萧何“因民之疾秦法,顺流与之更始。”萧何改变的主要是( )

A.政令 B.官制 C.法律 D.皇帝称号

7.唐太宗在一次科举考试之后,得意地说:“天下英雄,入吾彀中矣。” 对他的话最准确的理解是( )

A.中央扩大了政治统治的基础 B.科举制有利于出身寒门的优秀人才

C.科举制选拔的方式相对公平 D.地方门阀世族势力受到有效的抑制

8.中国古代有避讳制度,要避免使用本王朝帝王的名字,遇有相同的字时,必须改用其他字。下列各项不属于这种情况的是( )

A.汉初改“相邦”为“相国” B.唐初改“内史省”为“中书省”

C.东汉改“秀才”为“茂才” D.唐代改“民风”为“人风”

9.大唐王朝宽容开放,广泛吸收域外文化,成就中华文明博大恢宏。其中对中国文化发展影响最为深远的是 ( )

A.西方的乐舞绘画天文历算传入 B.东亚儒家文化圈的最终形成

C.伊斯兰教的传播和本土化改造 D.佛教的广泛传播和本土化发展

10.“(南宋)孝宗即位,诏求直言。先生上封书事:帝王之学,必先格物致知,以极夫事物之变,使义理所存,纤悉毕照,则自然意诚心正,而可以应天下之务。”此段文字中所提到的“先生”是指( )

A. 董仲舒 B.朱熹 C.程颐 D.程颢

11.与大一统的帝国时代相伴始终的矛盾是( )

A.君权与相权 B.君权与教权

C.贵族与平民 D.中央与地方

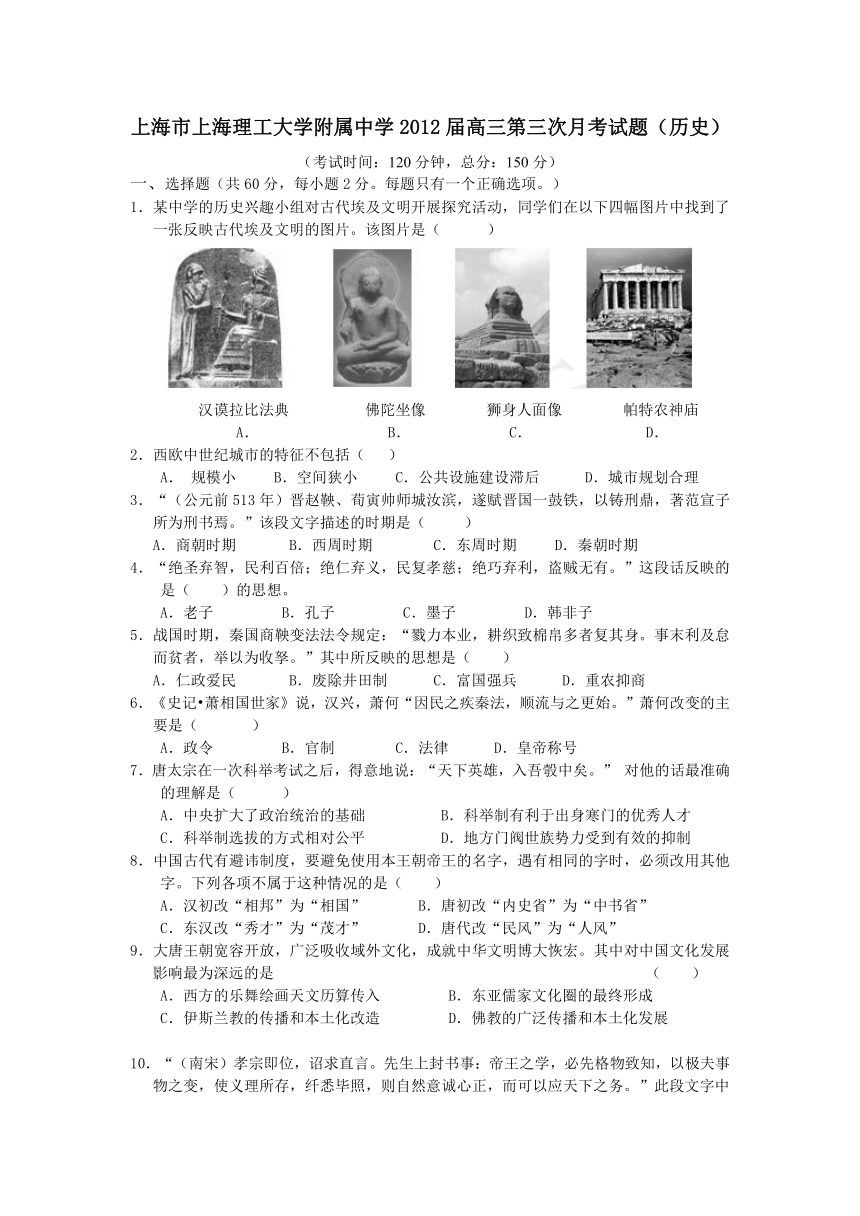

12.右图的历史人物所在时代的政治制度是( )

A.封建等级制

B.等级君主制

C.君主专制

D.君主立宪制

13.“因此我要说:主权既然不外是公意的运用,所以就永远不能转让;并且主权者既然只不过是一个集体的生命,所以就只能由他自己来代表自己;权力可以转移,但是意志却不可以转移”。说这段话的人是( )

A.伏尔泰 B.孟德斯鸠 C.卢梭 D.洛克

15.关于工业革命在英国兴起的原因,著名经济学家诺思认为:“制造工艺的改进可能是在意外情况下也可能是经反复试验后进行的,但只要这种改进的收益立即为其他所有制造者得到而研究的成本又高于制造者从中所得的个人增益,那么‘研究’便不会进行。不过如果能够保守改进的秘密或是能保持一种垄断即专利权的话,那么便会使潜在的个人利润增加,因而研究费用高得多也不妨承担。早期的创新便是这样出现的”。对这段话最准确的理解是( )

A.专利权有利于鼓励人们去创新

B.《垄断法》保护了专利权

C.私有产权保护是工业革命在英国兴起的关键因素

D.资产阶级政体确立是英国工业革命的政治前提

16.俾斯麦在回忆录中说:“如果为了执行皇上的嘱托,我立即把这项对电文既无改动又未增添任何内容的文稿送给报界并电告我们的全部使团的话,……将造成高卢公牛看到红布那样的印象。……我们是被侵略者这点是重要的,而高卢人的傲慢和容易暴怒则有助于我们做到这点。” 俾斯麦在回忆录中所说的“高卢人”是指( )

A. 英国人 B.法国人 C.俄国人 D.德国人

17.“Fourscore and seven years ago , our fathers brought forth upon this continent a new nation , conceived in Liberty , and dedicated to the proposition that all men are created equal.”

-from Gettysburg Address , Delivered on the 19th Day of November, 1863

Question: the “new nation” is which nation ( )

A.America B.France C.Britain D.Germany

18.梁启超《变法通议》曾提及:德相俾斯麦对人说:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲究官制,归而行之;中人之游欧洲者,询某厂船炮之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”梁这段话试图( )

A.证明中国进行社会政治变革的必要性 B.说明甲午中日战争中中国战败的原因

C.批评洋务运动未能使中国富强 D.比较中日近代化道路的异同

19.晚清某一不平等条约规定:在“诸国人民被戕害凌虐之各城镇,五年内概不得举行文武各等考试”。该条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

20.民国初年,有人在《时报》上发表文章,其中写道:“中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭:新官制成,旧官制灭”。根据所学知识指出中华民国的政治体制是( )

A.君主立宪制 B.内阁制 C.君主制 D.共和制

21.吴玉章说,在1918年,他读到了约翰 里德写的《震动寰球的十日》:“通过这本书,我了解到我们北方邻国已经建立了一个社会主义国家,建立了一个劳农政府。”此时,“我们的北方邻国”的国名应该是( )

A.俄罗斯帝国 B.苏俄 C.苏联 D.俄罗斯联邦

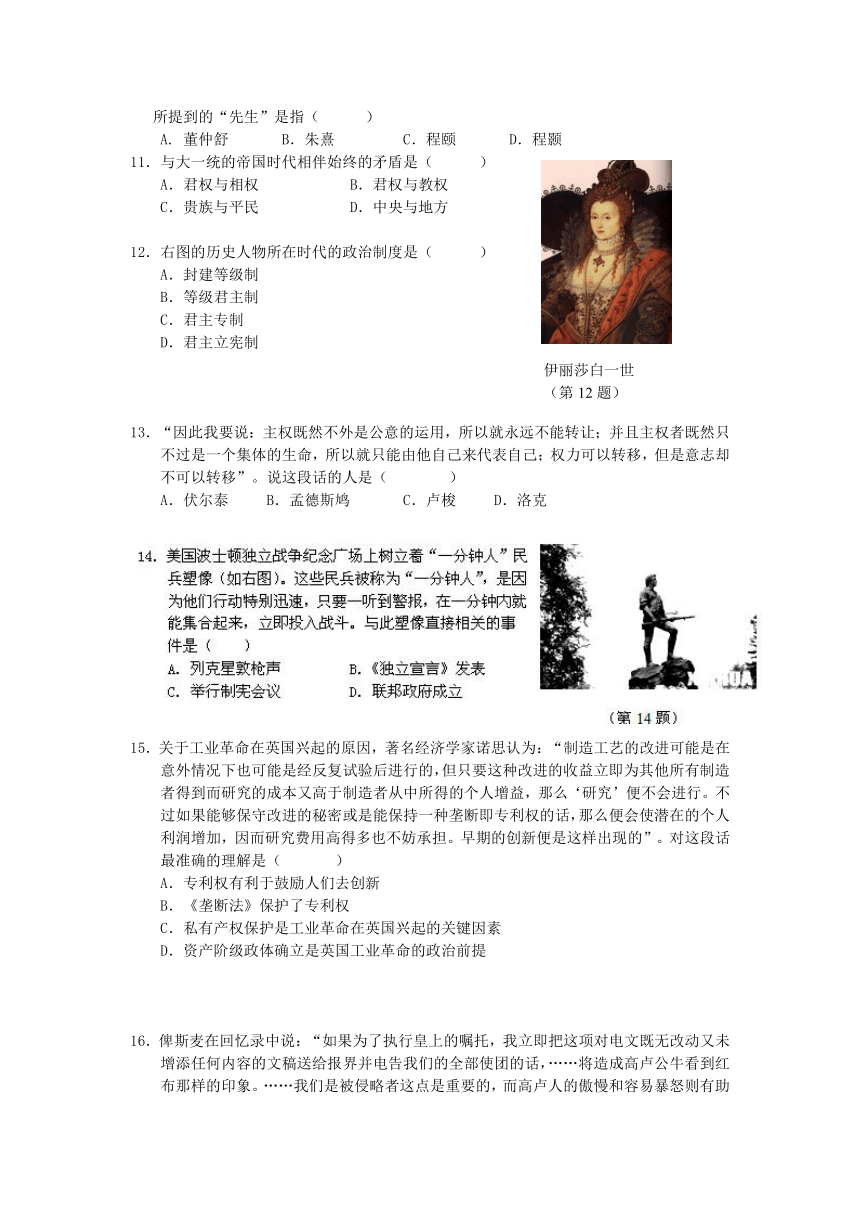

22.对右图的说法正确的是( )

①1854年成立 ②公共租界的实际最高统治机构

③又名“市政委员会” ④与中国旧有“工部”职能相似

A.①②

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

23.历史学习中,常常需要对历史事件的因果关系进行分析。下列史实没有因果关系的一组是( )

A.新航路开辟——海外殖民扩张

B.英国工业革命——鸦片战争

C.抗日战争爆发——中国工农红军长征

D.1929-1933年经济危机——罗斯福新政

24.1922年在华盛顿签署的《五国海军协定》中规定,英帝国的主力舰总吨位,按照标准排水量计算,不得超过52500吨,那日本应该不超过( )吨。

A.52500 B.31500 C.21000 D.17500

25.学习历史可以用想象的方法来“重建”历史场景。假如你生活在1940年的世界,可能会看到以下哪一情形?( )

A.德国对苏联发动突然袭击 B.英德不列颠之战

C.美英发布《大西洋宪章》 D.日本偷袭珍珠港

26.“那时,六大公司统治着德国化学工业市场,他们组成两大集团……此后不久,它又吞并了两大独立公司”。这种现象最早应该出现于( )

A.第一次工业革命时 B.第一次世界大战后

C.第二次工业革命时 D.纳粹政权建立之后

27.新文化运动先驱者认为,封建“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)是控制人们思想的枷锁,这就造成人们政治上的不平等和家庭生活上的不平等。这主张与文艺复兴运动的思想都特别强调( )

A.提倡解放人性 B.关注政治上的平等 C.注重社会民主 D.关注家庭生活的平等

28.法国资产阶级民主政体最终建立是在( )

A.大革命期间 B.拿破仑帝国时期 C.19世纪五六十年代 D.第三共和国时期

29.19世纪末,德、日两国经济迅速发展的共同因素是( )

①完成统一,有统一国内市场 ②对外战争,获取战争赔款

③重视教育与科技 ④在自由竞争中高度垄断⑤建立完善的民主政治

A.①②③ B.②③⑤ C.①③④ D.①②⑤

30.二战以后,从美国罗斯福新政肇始的国家垄断资本主义在西欧、北欧国家广泛推广,这一经济政策采纳的理论来自于( )。

A.亚当 斯密 B.罗斯福 C.马克思 D.凯恩斯

二、非选择题(共90分)

31. 雅典民主政治

材料一:我们的政体确可以称为民主政体,因为行政权不是掌握在少数人手里,而是握在多数人手中。当法律对所有的人都一视同仁、公正地调解人们的私人争端时,民主政体的优越性也就得到确认。一个公民只要有任何长处,就会受到提拔,担任公职,这是作为对他优点的奖赏,跟特权是两码事。

──伯里克利在伯罗奔尼撒战争战死将士葬礼上的演说

材料二:(民主是)一种使人乐意的、无政府状态的、花哨的管理形式,在这种制度下,不加区别地把一切平等给予一切人,不管他们是不是平等者。……极端的自由,其结果不可能变成别的东西,只能变为极端的奴役。

──柏拉图《理想国》

问题:根据所给材料和所学知识,评论伯里克利和柏拉图的观点。(10分)

32. 武王克商

材料一:帝纣闻武王来,亦发兵七十万人距武王。武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟入。纣师皆倒兵以战,以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣。纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔于火而死。

──《史记·周本纪》

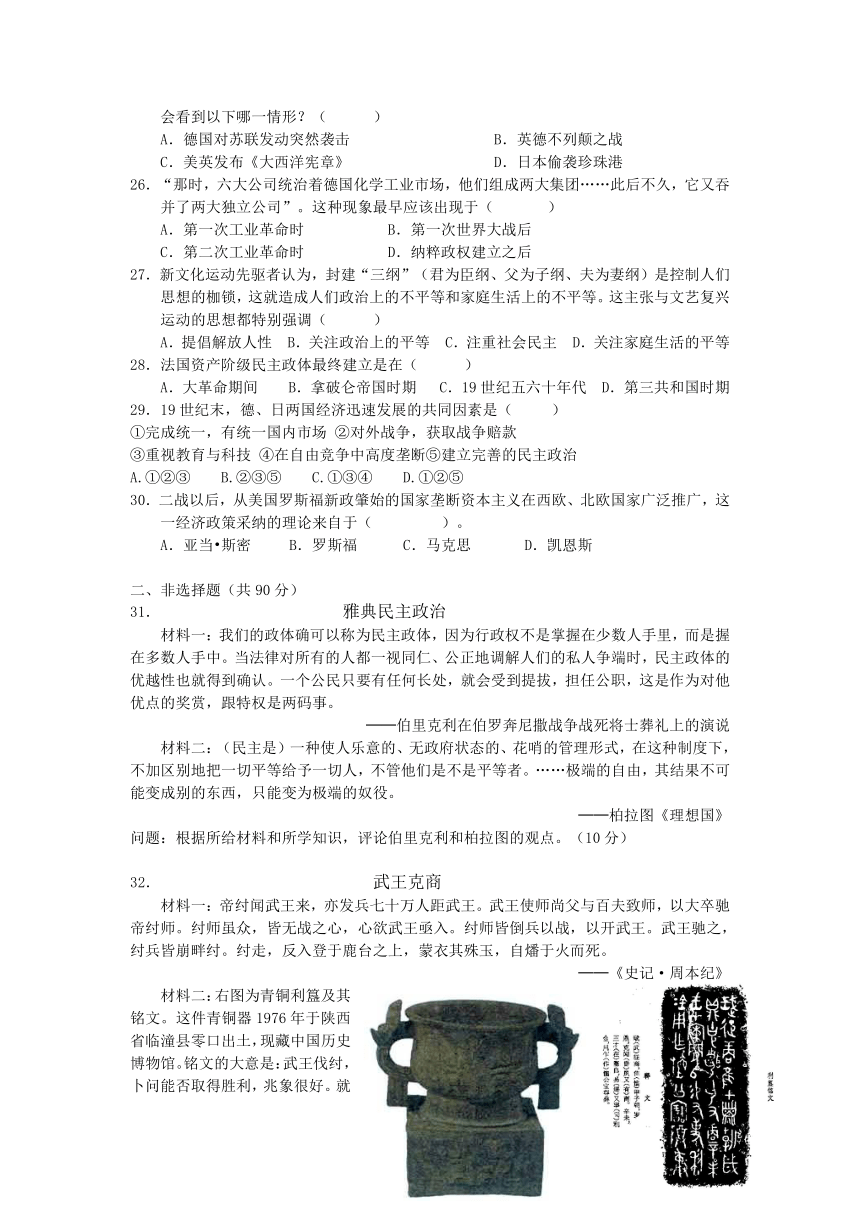

材料二:右图为青铜利簋及其铭文。这件青铜器1976年于陕西省临潼县零口出土,现藏中国历史博物馆。铭文的大意是:武王伐纣,卜问能否取得胜利,兆象很好。就在当天,周师一举打败了商军。七天以后,武王赐给有事(官名)利(人名)以青铜,利觉得很荣耀,遂铸此簋作为纪念。

问题:(8分)

(1)材料一所反映的是发生在哪一年的什么战役?(2分)

(2)两则材料哪一则更可靠?为什么?两则材料之间形成什么关系?(6分)

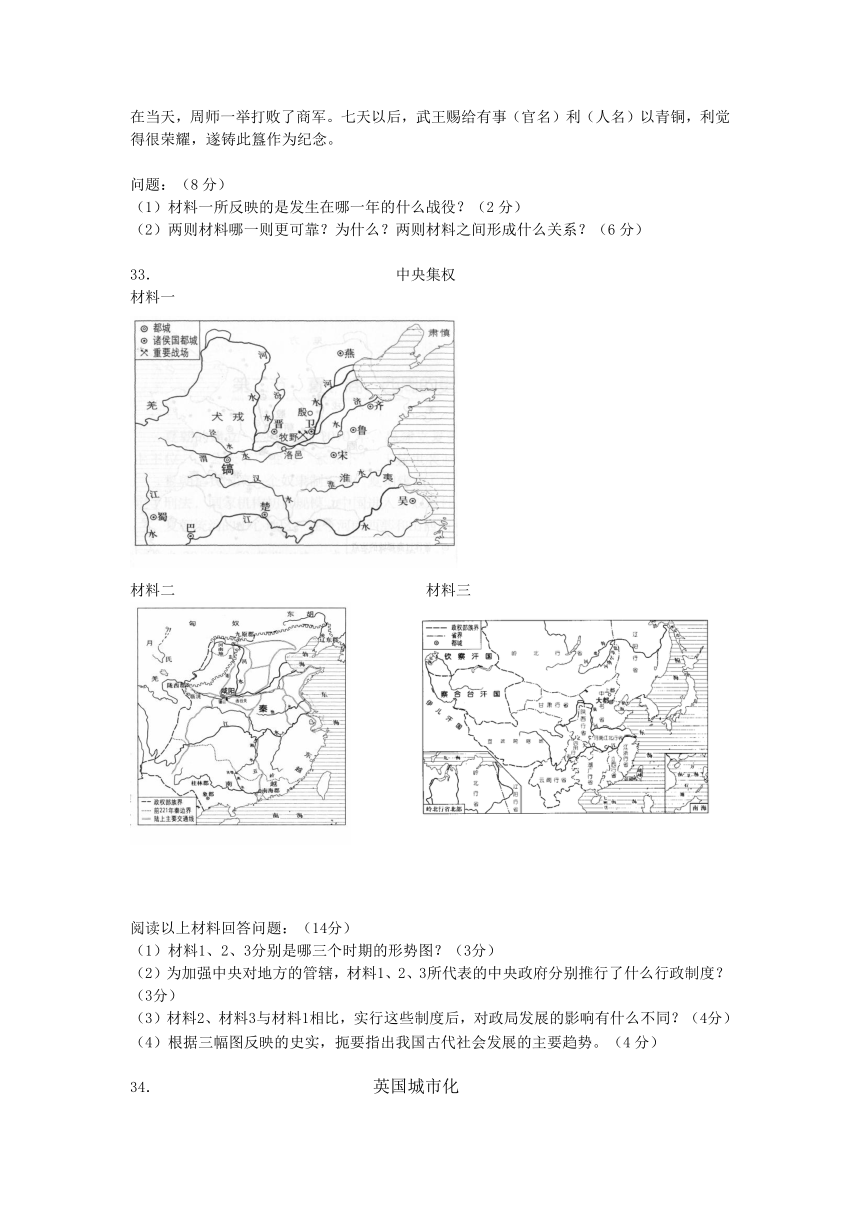

33. 中央集权

材料一

材料二 材料三

阅读以上材料回答问题:(14分)

(1)材料1、2、3分别是哪三个时期的形势图?(3分)

(2)为加强中央对地方的管辖,材料1、2、3所代表的中央政府分别推行了什么行政制度?(3分)

(3)材料2、材料3与材料1相比,实行这些制度后,对政局发展的影响有什么不同?(4分)

(4)根据三幅图反映的史实,扼要指出我国古代社会发展的主要趋势。(4分)

34. 英国城市化

材料一:1600-1851年英国城市人口比例变化图

材料二:关于1843年英国城市伯明翰工人阶级居住条件的报告

工人住的这种院子极多。……每个院子所包含的房屋数量不一样,从4个到20个不等,这些房子大部分都是三层楼高,并且是名副其实的背靠背建筑。院子的尽头或一边会有一个洗衣房,一个炉灰坑,还有一个简易厕所,有时还会有一个或多个猪舍,以及大堆的猪粪。

──斯皮瓦格尔《西方文明简史》

材料三:由于缺乏市政规划,城市的街道经常被当作下水道或露天排水沟:“这条街道的中央是一条排水沟,土豆皮、各种各样的肉类和蔬菜的废弃部分,洗衣服、擦房子用过的污水,都被倒进这排水沟里,他们淤积在那里,腐败变味。”

──斯皮瓦格尔《西方文明简史》

问题:(10分)

(1)根据材料一,简要叙述1600-1851年城市人口的变化,并分析原因。(6分)

(2)从材料二、三可以看出,英国城市化过程中存在什么问题?这些问题是通过什么方法逐步得到解决的?(4分)

35. 千年变局

阅读下列材料 , 回答问题 :(13分)

“ 欧洲诸国,百十年来, 由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通, 无不款关而求互市……合地球东西南朔九万里之遥, 胥聚于中国 , 此三千余年一大变局也。”"

一一 [ 清 ] 李鸿章《同治十一年北洋大臣奏折》 (1872)

(1)“ 无不款关而求互市 ” 是什么意思 (2分)

(2) 简要叙述“ 欧洲诸国”"当时如何 “ 胥聚于中国 ” 的。 (8分)

(3) 你如何评价“ 此三千余年一大变局也” (3分)

36. 辛亥革命

“东亚开化中华早,揖美追欧,旧邦新造,飘扬五色旗,国荣光,锦绣河山普照。我同胞鼓舞文明,世界和平永保。”

──引自1912年临时政府之《中华民国国歌》

问题:(10分)

(1)材料中的“旧邦”是指什么?(2分)

(2)“旧邦新造”的理论基础是什么?(2分)

(3)材料中“揖美追欧,旧邦新造”是什么含义?请用史实简要说明。(6分)

37. “能保住五十年和平”的会议

材料一:捷克人宁愿让他们的国家在一场摧毁欧洲的大灾难中灭亡,而不愿做出唯一能使希特勒和苏台德人满意的重大让步。……我们的文明是由欧洲文明融合而成,……我们不能坐视欧洲文明走向末日,而不做出阻止它的毁灭的最后努力。……为了促成希特勒的另一次胜利而出卖一个小国。我将毫不犹豫接受责骂,只有这样能避免一场世界大战。

──美国驻巴黎大使布拉特给罗斯福总统的信

材料二:我知道,今天人们很不愿意回忆那一次会议,……可是由于我要在这里忠实于事实的真相,我得说,每一个在英国经历了那三天的人当时都觉得那会议好极了。

在最初的时候,所有的人都激动地感激他(张伯伦)。人们在录音机里首先听到的是“为了我们时代的和平”那篇消息,它向我们受考验的一代宣告:我们可以再次在和平中生活,可以逍遥自在,可以为建设一个美好的新世界出力。可是今天每个人都不说真话。

──茨威格《昨日的世界》

材料三:我们已经论证了一个民主国家和一个极权国家之间达成圆满协议的可能性,我本人真不明白,为什么不该重提这种经验呢?

希特勒先生曾提签一项海军协定,根据这项协定,德国舰队将被限制在一个双方一致同意的水平上,同英国舰队在数量上保持固定的比例,……它表明德国和我们自己有可能在对于双方都生死攸关的问题上达成协议。

──英国首相张伯伦在下院讲话

问题:(25分)

(1)上述材料反映的是哪一重大历史事件?这一历史事件标志着什么?(4分)

(2)通过这一事件,“我们可以再次在和平中生活”了吗?为什么?(6分)

(3)根据你的理解并结合材料,谈一谈你对这一历史事件的认识。(15分)

上理工附中2010学年高三历史测试(三)(参考答案)

二、非选择题(共90分)

说明:下列答案按层次由高到低、依次递减的原则进行排列和赋分。“答案1”为最高层次的答案,“其他答案”为不符合题意的答案。圆点符号后的内容为参照性示例。

31.答案1:对伯里克利和柏拉图的观点都能从不同角度去分析。(10分)

伯里克利肯定了雅典民主政治的民主性和平等性,公民主权;但他没有看到雅典民主政治存在缺陷,并且回避了妇女、奴隶、外邦人没有公民权的问题。(4分)

柏拉图正确地看到雅典民主政治存在缺陷,可能导致多数人暴政;但他站在贵族立场,否定雅典公民拥有平等权和城邦主权,这是错误的。(4分)

二者存在一个共同的历史局限性,即回避了妇女、奴隶、外邦人没有公民权的问题。(2分)

答案2;

只从一个角度论证二者的积极性和局限性。(5分)

其他答案。(0分)

32.(1)答案1: 公元前1046年。牧野之战(大战)。(2分)

(2)答案1:

材料二更可靠。(1分)

因为材料二是直接史料,第一手史料。因为武王和利都亲身参与了伐商的牧野之战,事后的追记离开战役发生时间也不久。(3分)

材料一可以为材料二提供解读的线索,并且可以佐证材料二。(2分)

答案2: 只点出材料二是第一手史料,未解释为什么是第一手史料。(2分)

材料一、材料二的关系只答了一个方面。(1分)

其他答案:(0分)

34.(1)答案1;(6分)

英国城市人口比例持续增长;1801-1851年间,增长速度加快。(2分)

18世纪中期以前,主要是圈地运动的推动;18世纪中期以后,主要是工业革命推动。(4分)

答案2:整体趋势和阶段趋势只回答到其中一点;圈地运动和工业革命没有答全,或分阶段答。(3分)

其他答案:(0分)

(2)答案1;(4分)

英国城市化过程中存在工人贫困、城市环境污染等问题。(2分)

这些问题是通过首先从工厂法开始,并逐步扩展到其他社会领域的社会立法,得到逐步解决。(2分)

答案2:回答不完整。(2分)

工人贫困或城市环境污染。

社会立法,未答到工厂法。

其他答案。(0分)

(3)言之有理即可得分。 (3分)

36.(1)答案1:清政府统治下的中国(或清朝)。(2分)

其他答案:(0分)

(2)答案1:三民主义。(2分)

其他答案:(0分)

(3)答案1:

学习西方的制度与文化,建立资产阶级共和国。(2分)

可举政治、经济、文化等方面的例子,如推翻了清朝封建君主专制统治,建立了中华民国,颁布具有资产阶级共和国宪法性质的《临时约法》;发布改称谓、废跪拜、剪发辫、易服饰、禁缠足和倡女权等革除“旧染污俗”的政令等;为资本主义发展创造了条件等;任举两例即得4分。

答案2:只回答到政治、经济、文化一个角度。(2分)

其他答案:(0分)

(2)答案1:

没有。(2分)

《慕尼黑协定》的签订,助长了法西斯的侵略野心,加速人类社会再次滑向世界大战的深渊。(2分)1939年,德国突袭波兰,第二次世界大战在欧洲爆发。(或1940年,英国遭到法西斯德国的进攻。)(2分)

其他答案:(0分)

(3)本题采用SOLO评分法。(15分)

第五层次,抽象拓展结构:能够扩展材料本身的意义,并进行更为抽象的提炼和概括。(13-15分)

材料与史实:运用充分;运用较充分。

视角:历史是复杂的,对于历史的认识需要多元观察。而对《慕尼黑协定》的产生和影响,需要从多方的材料与评价中综合理解。但是,面对日益逼近的法西斯威胁,欧洲国家不能构建有效的集体安全体系。英、法和苏联之间缺乏信任,以致国际局势进一步恶化,人类社会再次滑向世界大战的深渊的历史教训,却从反面启示着人类:只有加强国际合作,才能消除人类面临的共同问题,保护人类文明。

论述:论述充分;论述较充分。

叙述:叙述完整流畅形成结构。

第四层次,关联结构:能在多个线索或材料之间建立起联系,并对此作出解释。(8-12分)

材料与史实:运用充分;运用较充分。

视角:作为绥靖政策顶峰的《慕尼黑协定》,在一定程度上反映了当时西方各阶层试图避免战争,维护和平的心态。美国人试图让捷克人向法西斯出让苏台德区,避免“欧洲文明走向末日”。张伯伦则从英德“海军协定”签订的经验出发,提出与“极权国家”达成协定以避免战争的主张。从民众心态看,人们害怕战争,渴望和平,所以大家“激动地感激”张伯伦,以为可以“在和平中生活,可以逍遥自在”。但是,政治精英和民众良好的和平诉求和侥幸心态恰恰为法西斯所利用,《慕尼黑协定》的签订助长了法西斯的侵略气焰,加速了战争爆发。观点清晰;观点较清晰。

论述:论述充分;论述不够充分。

叙述:叙述形成结构;叙述连贯流畅。

第三层次,多点结构:使用多个线索或材料,进行单一维度地解释。(4-7分)

材料与史实:运用较多材料;运用较少材料。

视角:提炼出一个视角。如《慕尼黑协定》的签订助长了法西斯的侵略气焰。观点清晰;观点不清晰。

叙述:叙述完整流畅;仅能列举。

第二层次,单点结构:找到一个线索或材料即得出结论。(1-3分)

第一层次,前结构:没有形成对问题的理解,回答与问题无关或同义反复。(0分)

如,《慕尼黑协定》的签订反映了当时所有人的心态。

伊丽莎白一世

(第12题)

公共租界工部局大楼

(第22题)

(考试时间:120分钟,总分:150分)

一、选择题(共60分,每小题2分。每题只有一个正确选项。)

1.某中学的历史兴趣小组对古代埃及文明开展探究活动,同学们在以下四幅图片中找到了一张反映古代埃及文明的图片。该图片是( )

汉谟拉比法典 佛陀坐像 狮身人面像 帕特农神庙

A. B. C. D.

2.西欧中世纪城市的特征不包括( )

A. 规模小 B.空间狭小 C.公共设施建设滞后 D.城市规划合理

3.“(公元前513年)晋赵鞅、荀寅帅师城汝滨,遂赋晋国一鼓铁,以铸刑鼎,著范宣子所为刑书焉。”该段文字描述的时期是( )

A.商朝时期 B.西周时期 C.东周时期 D.秦朝时期

4.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”这段话反映的是( )的思想。

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

5.战国时期,秦国商鞅变法法令规定:“戮力本业,耕织致棉帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。”其中所反映的思想是( )

A.仁政爱民 B.废除井田制 C.富国强兵 D.重农抑商

6.《史记 萧相国世家》说,汉兴,萧何“因民之疾秦法,顺流与之更始。”萧何改变的主要是( )

A.政令 B.官制 C.法律 D.皇帝称号

7.唐太宗在一次科举考试之后,得意地说:“天下英雄,入吾彀中矣。” 对他的话最准确的理解是( )

A.中央扩大了政治统治的基础 B.科举制有利于出身寒门的优秀人才

C.科举制选拔的方式相对公平 D.地方门阀世族势力受到有效的抑制

8.中国古代有避讳制度,要避免使用本王朝帝王的名字,遇有相同的字时,必须改用其他字。下列各项不属于这种情况的是( )

A.汉初改“相邦”为“相国” B.唐初改“内史省”为“中书省”

C.东汉改“秀才”为“茂才” D.唐代改“民风”为“人风”

9.大唐王朝宽容开放,广泛吸收域外文化,成就中华文明博大恢宏。其中对中国文化发展影响最为深远的是 ( )

A.西方的乐舞绘画天文历算传入 B.东亚儒家文化圈的最终形成

C.伊斯兰教的传播和本土化改造 D.佛教的广泛传播和本土化发展

10.“(南宋)孝宗即位,诏求直言。先生上封书事:帝王之学,必先格物致知,以极夫事物之变,使义理所存,纤悉毕照,则自然意诚心正,而可以应天下之务。”此段文字中所提到的“先生”是指( )

A. 董仲舒 B.朱熹 C.程颐 D.程颢

11.与大一统的帝国时代相伴始终的矛盾是( )

A.君权与相权 B.君权与教权

C.贵族与平民 D.中央与地方

12.右图的历史人物所在时代的政治制度是( )

A.封建等级制

B.等级君主制

C.君主专制

D.君主立宪制

13.“因此我要说:主权既然不外是公意的运用,所以就永远不能转让;并且主权者既然只不过是一个集体的生命,所以就只能由他自己来代表自己;权力可以转移,但是意志却不可以转移”。说这段话的人是( )

A.伏尔泰 B.孟德斯鸠 C.卢梭 D.洛克

15.关于工业革命在英国兴起的原因,著名经济学家诺思认为:“制造工艺的改进可能是在意外情况下也可能是经反复试验后进行的,但只要这种改进的收益立即为其他所有制造者得到而研究的成本又高于制造者从中所得的个人增益,那么‘研究’便不会进行。不过如果能够保守改进的秘密或是能保持一种垄断即专利权的话,那么便会使潜在的个人利润增加,因而研究费用高得多也不妨承担。早期的创新便是这样出现的”。对这段话最准确的理解是( )

A.专利权有利于鼓励人们去创新

B.《垄断法》保护了专利权

C.私有产权保护是工业革命在英国兴起的关键因素

D.资产阶级政体确立是英国工业革命的政治前提

16.俾斯麦在回忆录中说:“如果为了执行皇上的嘱托,我立即把这项对电文既无改动又未增添任何内容的文稿送给报界并电告我们的全部使团的话,……将造成高卢公牛看到红布那样的印象。……我们是被侵略者这点是重要的,而高卢人的傲慢和容易暴怒则有助于我们做到这点。” 俾斯麦在回忆录中所说的“高卢人”是指( )

A. 英国人 B.法国人 C.俄国人 D.德国人

17.“Fourscore and seven years ago , our fathers brought forth upon this continent a new nation , conceived in Liberty , and dedicated to the proposition that all men are created equal.”

-from Gettysburg Address , Delivered on the 19th Day of November, 1863

Question: the “new nation” is which nation ( )

A.America B.France C.Britain D.Germany

18.梁启超《变法通议》曾提及:德相俾斯麦对人说:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲究官制,归而行之;中人之游欧洲者,询某厂船炮之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”梁这段话试图( )

A.证明中国进行社会政治变革的必要性 B.说明甲午中日战争中中国战败的原因

C.批评洋务运动未能使中国富强 D.比较中日近代化道路的异同

19.晚清某一不平等条约规定:在“诸国人民被戕害凌虐之各城镇,五年内概不得举行文武各等考试”。该条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

20.民国初年,有人在《时报》上发表文章,其中写道:“中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭;新内阁成,旧内阁灭:新官制成,旧官制灭”。根据所学知识指出中华民国的政治体制是( )

A.君主立宪制 B.内阁制 C.君主制 D.共和制

21.吴玉章说,在1918年,他读到了约翰 里德写的《震动寰球的十日》:“通过这本书,我了解到我们北方邻国已经建立了一个社会主义国家,建立了一个劳农政府。”此时,“我们的北方邻国”的国名应该是( )

A.俄罗斯帝国 B.苏俄 C.苏联 D.俄罗斯联邦

22.对右图的说法正确的是( )

①1854年成立 ②公共租界的实际最高统治机构

③又名“市政委员会” ④与中国旧有“工部”职能相似

A.①②

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

23.历史学习中,常常需要对历史事件的因果关系进行分析。下列史实没有因果关系的一组是( )

A.新航路开辟——海外殖民扩张

B.英国工业革命——鸦片战争

C.抗日战争爆发——中国工农红军长征

D.1929-1933年经济危机——罗斯福新政

24.1922年在华盛顿签署的《五国海军协定》中规定,英帝国的主力舰总吨位,按照标准排水量计算,不得超过52500吨,那日本应该不超过( )吨。

A.52500 B.31500 C.21000 D.17500

25.学习历史可以用想象的方法来“重建”历史场景。假如你生活在1940年的世界,可能会看到以下哪一情形?( )

A.德国对苏联发动突然袭击 B.英德不列颠之战

C.美英发布《大西洋宪章》 D.日本偷袭珍珠港

26.“那时,六大公司统治着德国化学工业市场,他们组成两大集团……此后不久,它又吞并了两大独立公司”。这种现象最早应该出现于( )

A.第一次工业革命时 B.第一次世界大战后

C.第二次工业革命时 D.纳粹政权建立之后

27.新文化运动先驱者认为,封建“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)是控制人们思想的枷锁,这就造成人们政治上的不平等和家庭生活上的不平等。这主张与文艺复兴运动的思想都特别强调( )

A.提倡解放人性 B.关注政治上的平等 C.注重社会民主 D.关注家庭生活的平等

28.法国资产阶级民主政体最终建立是在( )

A.大革命期间 B.拿破仑帝国时期 C.19世纪五六十年代 D.第三共和国时期

29.19世纪末,德、日两国经济迅速发展的共同因素是( )

①完成统一,有统一国内市场 ②对外战争,获取战争赔款

③重视教育与科技 ④在自由竞争中高度垄断⑤建立完善的民主政治

A.①②③ B.②③⑤ C.①③④ D.①②⑤

30.二战以后,从美国罗斯福新政肇始的国家垄断资本主义在西欧、北欧国家广泛推广,这一经济政策采纳的理论来自于( )。

A.亚当 斯密 B.罗斯福 C.马克思 D.凯恩斯

二、非选择题(共90分)

31. 雅典民主政治

材料一:我们的政体确可以称为民主政体,因为行政权不是掌握在少数人手里,而是握在多数人手中。当法律对所有的人都一视同仁、公正地调解人们的私人争端时,民主政体的优越性也就得到确认。一个公民只要有任何长处,就会受到提拔,担任公职,这是作为对他优点的奖赏,跟特权是两码事。

──伯里克利在伯罗奔尼撒战争战死将士葬礼上的演说

材料二:(民主是)一种使人乐意的、无政府状态的、花哨的管理形式,在这种制度下,不加区别地把一切平等给予一切人,不管他们是不是平等者。……极端的自由,其结果不可能变成别的东西,只能变为极端的奴役。

──柏拉图《理想国》

问题:根据所给材料和所学知识,评论伯里克利和柏拉图的观点。(10分)

32. 武王克商

材料一:帝纣闻武王来,亦发兵七十万人距武王。武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟入。纣师皆倒兵以战,以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣。纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔于火而死。

──《史记·周本纪》

材料二:右图为青铜利簋及其铭文。这件青铜器1976年于陕西省临潼县零口出土,现藏中国历史博物馆。铭文的大意是:武王伐纣,卜问能否取得胜利,兆象很好。就在当天,周师一举打败了商军。七天以后,武王赐给有事(官名)利(人名)以青铜,利觉得很荣耀,遂铸此簋作为纪念。

问题:(8分)

(1)材料一所反映的是发生在哪一年的什么战役?(2分)

(2)两则材料哪一则更可靠?为什么?两则材料之间形成什么关系?(6分)

33. 中央集权

材料一

材料二 材料三

阅读以上材料回答问题:(14分)

(1)材料1、2、3分别是哪三个时期的形势图?(3分)

(2)为加强中央对地方的管辖,材料1、2、3所代表的中央政府分别推行了什么行政制度?(3分)

(3)材料2、材料3与材料1相比,实行这些制度后,对政局发展的影响有什么不同?(4分)

(4)根据三幅图反映的史实,扼要指出我国古代社会发展的主要趋势。(4分)

34. 英国城市化

材料一:1600-1851年英国城市人口比例变化图

材料二:关于1843年英国城市伯明翰工人阶级居住条件的报告

工人住的这种院子极多。……每个院子所包含的房屋数量不一样,从4个到20个不等,这些房子大部分都是三层楼高,并且是名副其实的背靠背建筑。院子的尽头或一边会有一个洗衣房,一个炉灰坑,还有一个简易厕所,有时还会有一个或多个猪舍,以及大堆的猪粪。

──斯皮瓦格尔《西方文明简史》

材料三:由于缺乏市政规划,城市的街道经常被当作下水道或露天排水沟:“这条街道的中央是一条排水沟,土豆皮、各种各样的肉类和蔬菜的废弃部分,洗衣服、擦房子用过的污水,都被倒进这排水沟里,他们淤积在那里,腐败变味。”

──斯皮瓦格尔《西方文明简史》

问题:(10分)

(1)根据材料一,简要叙述1600-1851年城市人口的变化,并分析原因。(6分)

(2)从材料二、三可以看出,英国城市化过程中存在什么问题?这些问题是通过什么方法逐步得到解决的?(4分)

35. 千年变局

阅读下列材料 , 回答问题 :(13分)

“ 欧洲诸国,百十年来, 由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通, 无不款关而求互市……合地球东西南朔九万里之遥, 胥聚于中国 , 此三千余年一大变局也。”"

一一 [ 清 ] 李鸿章《同治十一年北洋大臣奏折》 (1872)

(1)“ 无不款关而求互市 ” 是什么意思 (2分)

(2) 简要叙述“ 欧洲诸国”"当时如何 “ 胥聚于中国 ” 的。 (8分)

(3) 你如何评价“ 此三千余年一大变局也” (3分)

36. 辛亥革命

“东亚开化中华早,揖美追欧,旧邦新造,飘扬五色旗,国荣光,锦绣河山普照。我同胞鼓舞文明,世界和平永保。”

──引自1912年临时政府之《中华民国国歌》

问题:(10分)

(1)材料中的“旧邦”是指什么?(2分)

(2)“旧邦新造”的理论基础是什么?(2分)

(3)材料中“揖美追欧,旧邦新造”是什么含义?请用史实简要说明。(6分)

37. “能保住五十年和平”的会议

材料一:捷克人宁愿让他们的国家在一场摧毁欧洲的大灾难中灭亡,而不愿做出唯一能使希特勒和苏台德人满意的重大让步。……我们的文明是由欧洲文明融合而成,……我们不能坐视欧洲文明走向末日,而不做出阻止它的毁灭的最后努力。……为了促成希特勒的另一次胜利而出卖一个小国。我将毫不犹豫接受责骂,只有这样能避免一场世界大战。

──美国驻巴黎大使布拉特给罗斯福总统的信

材料二:我知道,今天人们很不愿意回忆那一次会议,……可是由于我要在这里忠实于事实的真相,我得说,每一个在英国经历了那三天的人当时都觉得那会议好极了。

在最初的时候,所有的人都激动地感激他(张伯伦)。人们在录音机里首先听到的是“为了我们时代的和平”那篇消息,它向我们受考验的一代宣告:我们可以再次在和平中生活,可以逍遥自在,可以为建设一个美好的新世界出力。可是今天每个人都不说真话。

──茨威格《昨日的世界》

材料三:我们已经论证了一个民主国家和一个极权国家之间达成圆满协议的可能性,我本人真不明白,为什么不该重提这种经验呢?

希特勒先生曾提签一项海军协定,根据这项协定,德国舰队将被限制在一个双方一致同意的水平上,同英国舰队在数量上保持固定的比例,……它表明德国和我们自己有可能在对于双方都生死攸关的问题上达成协议。

──英国首相张伯伦在下院讲话

问题:(25分)

(1)上述材料反映的是哪一重大历史事件?这一历史事件标志着什么?(4分)

(2)通过这一事件,“我们可以再次在和平中生活”了吗?为什么?(6分)

(3)根据你的理解并结合材料,谈一谈你对这一历史事件的认识。(15分)

上理工附中2010学年高三历史测试(三)(参考答案)

二、非选择题(共90分)

说明:下列答案按层次由高到低、依次递减的原则进行排列和赋分。“答案1”为最高层次的答案,“其他答案”为不符合题意的答案。圆点符号后的内容为参照性示例。

31.答案1:对伯里克利和柏拉图的观点都能从不同角度去分析。(10分)

伯里克利肯定了雅典民主政治的民主性和平等性,公民主权;但他没有看到雅典民主政治存在缺陷,并且回避了妇女、奴隶、外邦人没有公民权的问题。(4分)

柏拉图正确地看到雅典民主政治存在缺陷,可能导致多数人暴政;但他站在贵族立场,否定雅典公民拥有平等权和城邦主权,这是错误的。(4分)

二者存在一个共同的历史局限性,即回避了妇女、奴隶、外邦人没有公民权的问题。(2分)

答案2;

只从一个角度论证二者的积极性和局限性。(5分)

其他答案。(0分)

32.(1)答案1: 公元前1046年。牧野之战(大战)。(2分)

(2)答案1:

材料二更可靠。(1分)

因为材料二是直接史料,第一手史料。因为武王和利都亲身参与了伐商的牧野之战,事后的追记离开战役发生时间也不久。(3分)

材料一可以为材料二提供解读的线索,并且可以佐证材料二。(2分)

答案2: 只点出材料二是第一手史料,未解释为什么是第一手史料。(2分)

材料一、材料二的关系只答了一个方面。(1分)

其他答案:(0分)

34.(1)答案1;(6分)

英国城市人口比例持续增长;1801-1851年间,增长速度加快。(2分)

18世纪中期以前,主要是圈地运动的推动;18世纪中期以后,主要是工业革命推动。(4分)

答案2:整体趋势和阶段趋势只回答到其中一点;圈地运动和工业革命没有答全,或分阶段答。(3分)

其他答案:(0分)

(2)答案1;(4分)

英国城市化过程中存在工人贫困、城市环境污染等问题。(2分)

这些问题是通过首先从工厂法开始,并逐步扩展到其他社会领域的社会立法,得到逐步解决。(2分)

答案2:回答不完整。(2分)

工人贫困或城市环境污染。

社会立法,未答到工厂法。

其他答案。(0分)

(3)言之有理即可得分。 (3分)

36.(1)答案1:清政府统治下的中国(或清朝)。(2分)

其他答案:(0分)

(2)答案1:三民主义。(2分)

其他答案:(0分)

(3)答案1:

学习西方的制度与文化,建立资产阶级共和国。(2分)

可举政治、经济、文化等方面的例子,如推翻了清朝封建君主专制统治,建立了中华民国,颁布具有资产阶级共和国宪法性质的《临时约法》;发布改称谓、废跪拜、剪发辫、易服饰、禁缠足和倡女权等革除“旧染污俗”的政令等;为资本主义发展创造了条件等;任举两例即得4分。

答案2:只回答到政治、经济、文化一个角度。(2分)

其他答案:(0分)

(2)答案1:

没有。(2分)

《慕尼黑协定》的签订,助长了法西斯的侵略野心,加速人类社会再次滑向世界大战的深渊。(2分)1939年,德国突袭波兰,第二次世界大战在欧洲爆发。(或1940年,英国遭到法西斯德国的进攻。)(2分)

其他答案:(0分)

(3)本题采用SOLO评分法。(15分)

第五层次,抽象拓展结构:能够扩展材料本身的意义,并进行更为抽象的提炼和概括。(13-15分)

材料与史实:运用充分;运用较充分。

视角:历史是复杂的,对于历史的认识需要多元观察。而对《慕尼黑协定》的产生和影响,需要从多方的材料与评价中综合理解。但是,面对日益逼近的法西斯威胁,欧洲国家不能构建有效的集体安全体系。英、法和苏联之间缺乏信任,以致国际局势进一步恶化,人类社会再次滑向世界大战的深渊的历史教训,却从反面启示着人类:只有加强国际合作,才能消除人类面临的共同问题,保护人类文明。

论述:论述充分;论述较充分。

叙述:叙述完整流畅形成结构。

第四层次,关联结构:能在多个线索或材料之间建立起联系,并对此作出解释。(8-12分)

材料与史实:运用充分;运用较充分。

视角:作为绥靖政策顶峰的《慕尼黑协定》,在一定程度上反映了当时西方各阶层试图避免战争,维护和平的心态。美国人试图让捷克人向法西斯出让苏台德区,避免“欧洲文明走向末日”。张伯伦则从英德“海军协定”签订的经验出发,提出与“极权国家”达成协定以避免战争的主张。从民众心态看,人们害怕战争,渴望和平,所以大家“激动地感激”张伯伦,以为可以“在和平中生活,可以逍遥自在”。但是,政治精英和民众良好的和平诉求和侥幸心态恰恰为法西斯所利用,《慕尼黑协定》的签订助长了法西斯的侵略气焰,加速了战争爆发。观点清晰;观点较清晰。

论述:论述充分;论述不够充分。

叙述:叙述形成结构;叙述连贯流畅。

第三层次,多点结构:使用多个线索或材料,进行单一维度地解释。(4-7分)

材料与史实:运用较多材料;运用较少材料。

视角:提炼出一个视角。如《慕尼黑协定》的签订助长了法西斯的侵略气焰。观点清晰;观点不清晰。

叙述:叙述完整流畅;仅能列举。

第二层次,单点结构:找到一个线索或材料即得出结论。(1-3分)

第一层次,前结构:没有形成对问题的理解,回答与问题无关或同义反复。(0分)

如,《慕尼黑协定》的签订反映了当时所有人的心态。

伊丽莎白一世

(第12题)

公共租界工部局大楼

(第22题)

同课章节目录