20.曹刿论战 讲练课件——辽宁省2020-2021学年九年级语文下册(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 20.曹刿论战 讲练课件——辽宁省2020-2021学年九年级语文下册(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 736.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

20.曹刿论战

人教版

guì

jiàn

bó

fú

shì

mǐ

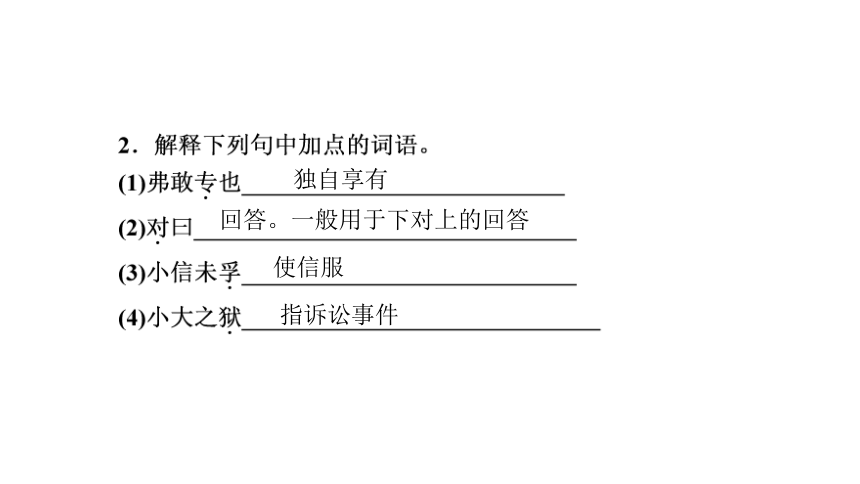

独自享有

回答。一般用于下对上的回答

使信服

指诉讼事件

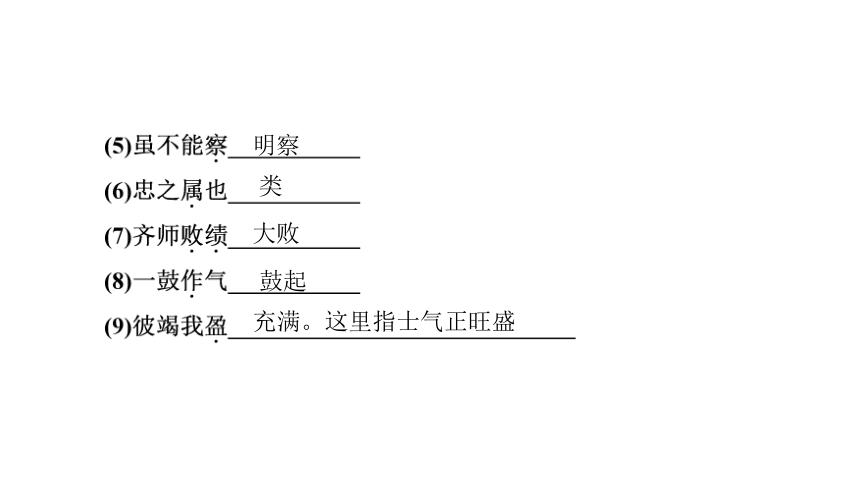

明察

类

大败

鼓起

充满。这里指士气正旺盛

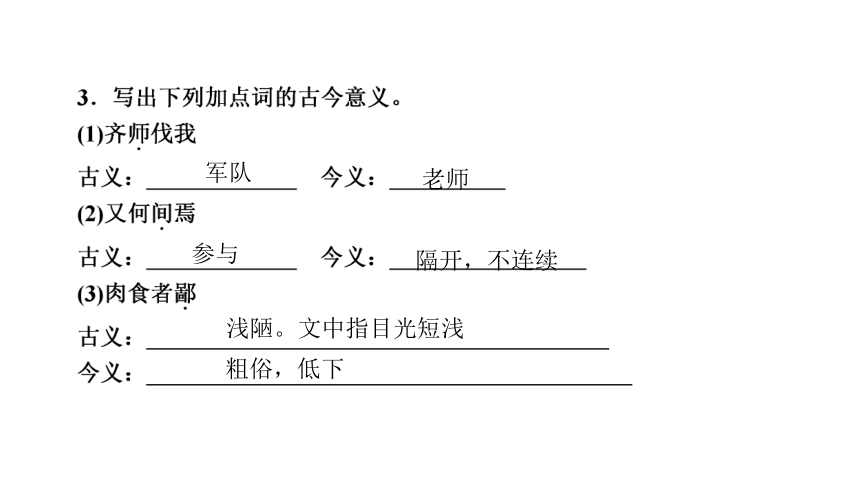

军队

老师

参与

隔开,不连续

浅陋。文中指目光短浅

粗俗,低下

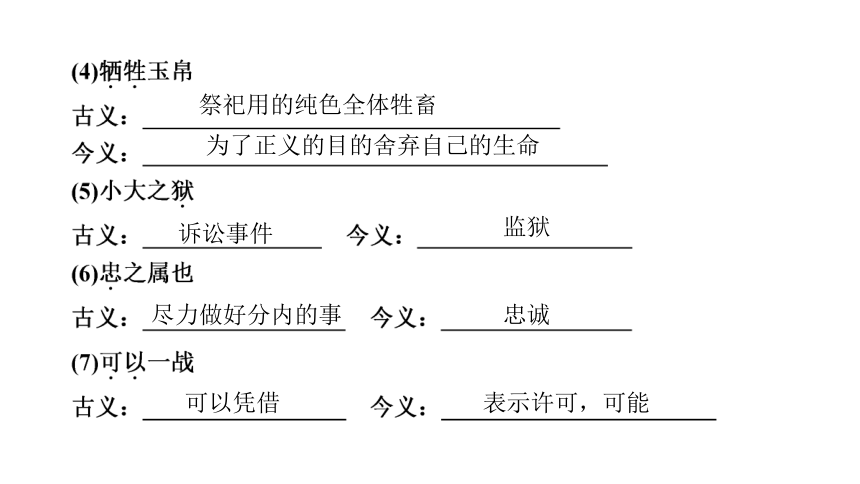

祭祀用的纯色全体牲畜

为了正义的目的舍弃自己的生命

诉讼事件

监狱

尽力做好分内的事

忠诚

可以凭借

表示许可,可能

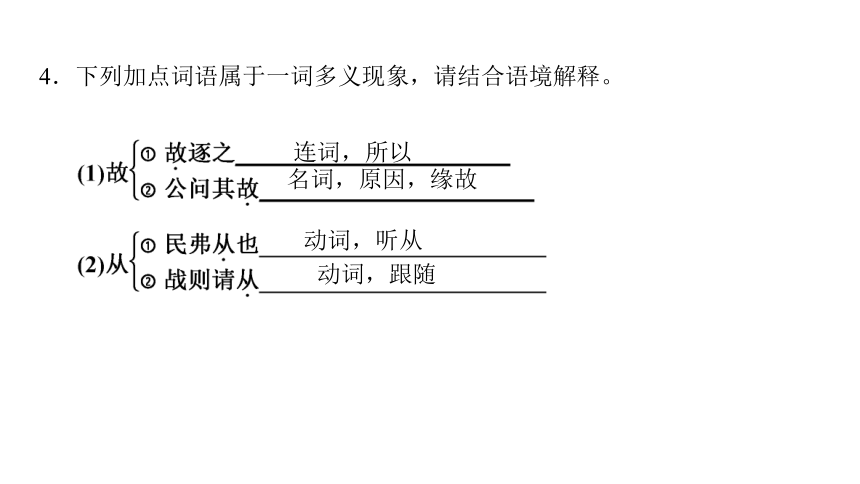

4.下列加点词语属于一词多义现象,请结合语境解释。

连词,所以

名词,原因,缘故

动词,听从

动词,跟随

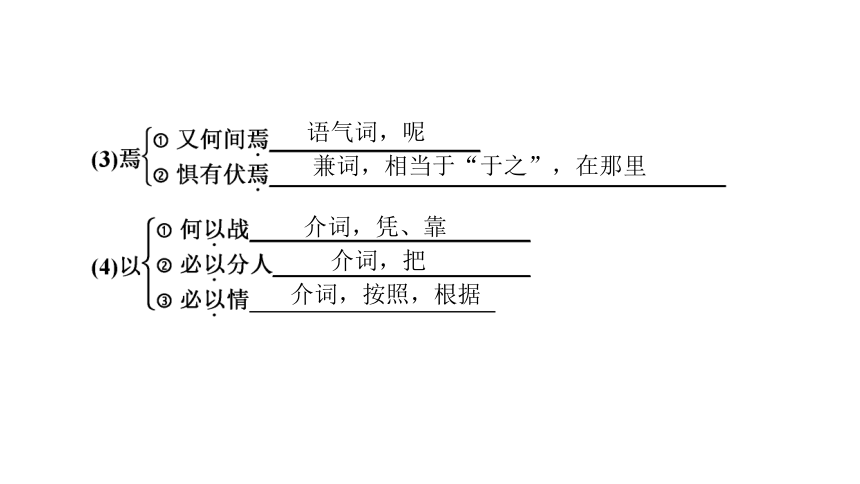

语气词,呢

兼词,相当于“于之”,在那里

介词,凭、靠

介词,把

介词,按照,根据

名词用作动词,赐福,保佑

名词用作动词,击鼓进军

形容词用作动词,独自享有

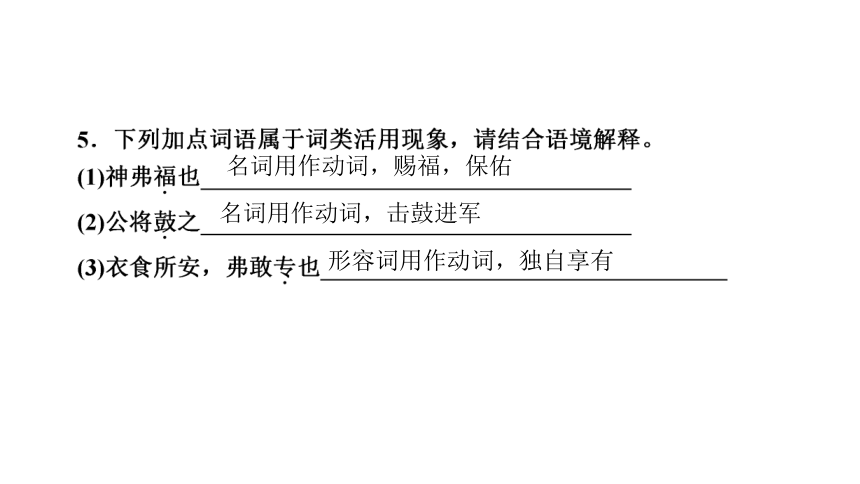

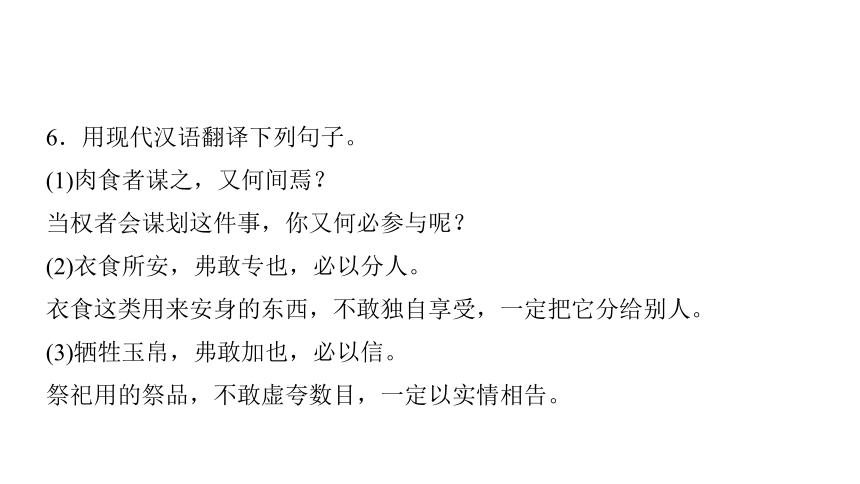

6.用现代汉语翻译下列句子。

(1)肉食者谋之,又何间焉?

当权者会谋划这件事,你又何必参与呢?

(2)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。

(3)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

祭祀用的祭品,不敢虚夸数目,一定以实情相告。

(4)下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”

向下察看车轮碾出的痕迹,登上车前的横木眺望齐国军队,说:“可以(追击)了。”

(5)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就衰减了,第三次(击鼓士气)就穷尽了。

7.古诗文默写。

(1)曹刿对于战争经验的总结“_________________________________”启示我们做事应善用士气和借用趋势。

(2)“__________________”和“____________________”两句表现了鲁庄公的急躁冒进;“____________________”的结局证明了曹刿卓越的军事才能。

(3)(2020贵州黔西南)民谚云:“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢。”后一句在《曹刿论战》中也有类似的表达。曹刿对其乡人曰:“_______________

_________________________________________。”

一鼓作气,再而衰,三而竭

公将鼓之

公将驰之

齐师败绩

肉食者鄙,未能远谋

8.文学常识填空。

《曹刿论战》选自《__________》,又称《春秋左氏传》《左氏春秋》,_______________家经典之一,是一部叙事完备的______________史书。旧传为____________时期________________所作,本文所写的战争即历史上著名的“___________________”。

左传

儒

编年体

春秋

左丘明

长勺之战

一、课内阅读

9.本文运用对比的手法塑造曹刿的形象,请举一例分析其作用。

将乡人和曹刿对国事的态度作对比,突出了曹刿对国家的责任感;将鲁庄公与曹刿对战前准备的认识、战中指挥的方式作对比,突出了曹刿的“远谋”。

10.分析曹刿与鲁庄公的对话,用自己的话概括说说曹刿的“远谋”具体表现在哪些方面。

政治方面:认为取信于民是作战的先决条件;军事方面:善于把握进攻和追击的时机。

11.虽然曹刿认为肉食者“鄙”,但鲁庄公也有不鄙之处。请你结合文章内容分析他值得称赞的地方。

从“小大之狱,虽不能察,必以情”看出鲁庄公意识到了民心的作用;从鲁庄公听取并采纳曹刿的建议看出他广开言路、虚心纳谏;从鲁庄公与曹刿同乘一辆战车看出他礼贤下士;从鲁庄公在战争中完全听从曹刿的战术安排看出他用人不疑;从战后的“公问其故”看出他不耻下问。

二、对比阅读

(一)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】贞观十三年,太宗谓侍臣曰:“林深则鸟栖水广则鱼游仁义积则物①自归之。人皆知畏避灾害,不知行仁义则灾害不生。夫仁义之道,当思之在心,常令相继,若斯须②懈怠,去之已远。犹如饮食资身,恒令腹饱,乃可存其性命。”

(节选自《贞观政要》)

【注释】①物:众人,此处指百姓。②斯须:片刻。

【解析】A.攻打/砍伐;B.安身/怎能;C.虚夸,夸大/益处;D.所以。

D

13.用现代汉语翻译下面句子。

(1)小信未孚,神弗福也。

(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵不会赐福保佑的。

(2)人皆知畏避灾害,不知行仁义则灾害不生。

人们都知道害怕而躲避灾害,却不知施行仁义,灾害就不会发生。

14.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

林 深 则 鸟 栖 水 广 则 鱼 游 仁 义 积 则 物 自 归 之

/

/

15.结合选文和下面两则材料,请你谈谈对“小惠未遍,民弗从也”的理解。

【材料一】得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣。

(选自《孟子》)

【材料二】共产党人的政绩,就是做得人心、暖人心、稳人心的事,就是解决群众最关心、最迫切需要解决的问题……

(选自《之江新语》)

多施行仁义,多给百姓一些恩惠,多为百姓着想,就会深得人心,百姓自然会归顺。只有得到人民的拥护、信任,才能够取得最终的胜利。

【乙文参考译文】贞观十三年,唐太宗对侍从说:“树林广袤就有飞鸟栖息,水域深广就有鱼儿游弋,多施仁义百姓自然会归顺。人们都知道害怕而躲避灾害,却不知施行仁义,灾害就不会产生。仁义之道,应当在心里思考,我们要不断地将仁义推行下去,如有片刻懈怠,就会远离仁义之道。这就好比用饮食来滋养身体,要让肚子经常吃饱,才能够维持生命。”

(二)(抚顺质量检测)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

【乙】孟子曰:“伯夷①辟纣②,居北海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍③归乎来!吾闻西伯④善养老者。’太公⑤辟纣,居东海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者。’二老者,天下之大老也,而归之,是天下之父归之也。天下之父归之,其子焉往?诸侯有行文王之政者七年之内必为政于天下矣。”

【注释】①伯夷:人名,殷商时孤竹君之子。②纣:即商纣王。③盍:何不。④西伯:即周文王。⑤太公:即姜子牙。

【解析】A.同“避”,躲避;B.奋起,这里指有所作为;C.代词,他,指周文王/助词,的;D.必定、一定。

C

17.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。

(2)天下之父归之,其子焉往?

天下做父辈的都投奔了文王,他们的子辈还能往哪里去呢?

18.请用“/”给文中画线部分断句。(断两处)

诸 侯 有 行 文 王 之 政 者 七 年 之 内 必 为 政 于 天 下 矣

19.乙文中叙述伯夷、姜太公“归之”的理由是什么?(用原文回答)

吾闻西伯善养老者。

20.甲、乙两文都强调了“为政”的关键在于什么?(概括回答)

取信于民。(意思对即可)

/

/

【乙参考译文】孟子说:“伯夷躲避殷纣,居住在北海之滨,听说周文王兴起,兴奋地说:‘何不去归依啊!我听说西伯善于奉养长者。’姜太公躲避殷纣,居住在东海之滨,听说周文王兴起,兴奋地说:‘何不去归依啊!我听说西伯善于奉养长者。’他们两位都是天下有声望、有道德的长者,他们去归依文王就是天下做父辈的归依了文王。天下做父辈的归依了文王,他们的子辈还会跑到哪儿去呢?诸侯中如有施行文王之德政的,七年之内必定能以道德治理整个天下。”

人教版

guì

jiàn

bó

fú

shì

mǐ

独自享有

回答。一般用于下对上的回答

使信服

指诉讼事件

明察

类

大败

鼓起

充满。这里指士气正旺盛

军队

老师

参与

隔开,不连续

浅陋。文中指目光短浅

粗俗,低下

祭祀用的纯色全体牲畜

为了正义的目的舍弃自己的生命

诉讼事件

监狱

尽力做好分内的事

忠诚

可以凭借

表示许可,可能

4.下列加点词语属于一词多义现象,请结合语境解释。

连词,所以

名词,原因,缘故

动词,听从

动词,跟随

语气词,呢

兼词,相当于“于之”,在那里

介词,凭、靠

介词,把

介词,按照,根据

名词用作动词,赐福,保佑

名词用作动词,击鼓进军

形容词用作动词,独自享有

6.用现代汉语翻译下列句子。

(1)肉食者谋之,又何间焉?

当权者会谋划这件事,你又何必参与呢?

(2)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。

(3)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

祭祀用的祭品,不敢虚夸数目,一定以实情相告。

(4)下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”

向下察看车轮碾出的痕迹,登上车前的横木眺望齐国军队,说:“可以(追击)了。”

(5)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就衰减了,第三次(击鼓士气)就穷尽了。

7.古诗文默写。

(1)曹刿对于战争经验的总结“_________________________________”启示我们做事应善用士气和借用趋势。

(2)“__________________”和“____________________”两句表现了鲁庄公的急躁冒进;“____________________”的结局证明了曹刿卓越的军事才能。

(3)(2020贵州黔西南)民谚云:“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢。”后一句在《曹刿论战》中也有类似的表达。曹刿对其乡人曰:“_______________

_________________________________________。”

一鼓作气,再而衰,三而竭

公将鼓之

公将驰之

齐师败绩

肉食者鄙,未能远谋

8.文学常识填空。

《曹刿论战》选自《__________》,又称《春秋左氏传》《左氏春秋》,_______________家经典之一,是一部叙事完备的______________史书。旧传为____________时期________________所作,本文所写的战争即历史上著名的“___________________”。

左传

儒

编年体

春秋

左丘明

长勺之战

一、课内阅读

9.本文运用对比的手法塑造曹刿的形象,请举一例分析其作用。

将乡人和曹刿对国事的态度作对比,突出了曹刿对国家的责任感;将鲁庄公与曹刿对战前准备的认识、战中指挥的方式作对比,突出了曹刿的“远谋”。

10.分析曹刿与鲁庄公的对话,用自己的话概括说说曹刿的“远谋”具体表现在哪些方面。

政治方面:认为取信于民是作战的先决条件;军事方面:善于把握进攻和追击的时机。

11.虽然曹刿认为肉食者“鄙”,但鲁庄公也有不鄙之处。请你结合文章内容分析他值得称赞的地方。

从“小大之狱,虽不能察,必以情”看出鲁庄公意识到了民心的作用;从鲁庄公听取并采纳曹刿的建议看出他广开言路、虚心纳谏;从鲁庄公与曹刿同乘一辆战车看出他礼贤下士;从鲁庄公在战争中完全听从曹刿的战术安排看出他用人不疑;从战后的“公问其故”看出他不耻下问。

二、对比阅读

(一)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

【乙】贞观十三年,太宗谓侍臣曰:“林深则鸟栖水广则鱼游仁义积则物①自归之。人皆知畏避灾害,不知行仁义则灾害不生。夫仁义之道,当思之在心,常令相继,若斯须②懈怠,去之已远。犹如饮食资身,恒令腹饱,乃可存其性命。”

(节选自《贞观政要》)

【注释】①物:众人,此处指百姓。②斯须:片刻。

【解析】A.攻打/砍伐;B.安身/怎能;C.虚夸,夸大/益处;D.所以。

D

13.用现代汉语翻译下面句子。

(1)小信未孚,神弗福也。

(这只是)小信用,未能让神灵信服,神灵不会赐福保佑的。

(2)人皆知畏避灾害,不知行仁义则灾害不生。

人们都知道害怕而躲避灾害,却不知施行仁义,灾害就不会发生。

14.请用“/”给下面的句子断句,断两处。

林 深 则 鸟 栖 水 广 则 鱼 游 仁 义 积 则 物 自 归 之

/

/

15.结合选文和下面两则材料,请你谈谈对“小惠未遍,民弗从也”的理解。

【材料一】得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣。

(选自《孟子》)

【材料二】共产党人的政绩,就是做得人心、暖人心、稳人心的事,就是解决群众最关心、最迫切需要解决的问题……

(选自《之江新语》)

多施行仁义,多给百姓一些恩惠,多为百姓着想,就会深得人心,百姓自然会归顺。只有得到人民的拥护、信任,才能够取得最终的胜利。

【乙文参考译文】贞观十三年,唐太宗对侍从说:“树林广袤就有飞鸟栖息,水域深广就有鱼儿游弋,多施仁义百姓自然会归顺。人们都知道害怕而躲避灾害,却不知施行仁义,灾害就不会产生。仁义之道,应当在心里思考,我们要不断地将仁义推行下去,如有片刻懈怠,就会远离仁义之道。这就好比用饮食来滋养身体,要让肚子经常吃饱,才能够维持生命。”

(二)(抚顺质量检测)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

【乙】孟子曰:“伯夷①辟纣②,居北海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍③归乎来!吾闻西伯④善养老者。’太公⑤辟纣,居东海之滨,闻文王作,兴曰:‘盍归乎来!吾闻西伯善养老者。’二老者,天下之大老也,而归之,是天下之父归之也。天下之父归之,其子焉往?诸侯有行文王之政者七年之内必为政于天下矣。”

【注释】①伯夷:人名,殷商时孤竹君之子。②纣:即商纣王。③盍:何不。④西伯:即周文王。⑤太公:即姜子牙。

【解析】A.同“避”,躲避;B.奋起,这里指有所作为;C.代词,他,指周文王/助词,的;D.必定、一定。

C

17.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人。

衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定把它分给别人。

(2)天下之父归之,其子焉往?

天下做父辈的都投奔了文王,他们的子辈还能往哪里去呢?

18.请用“/”给文中画线部分断句。(断两处)

诸 侯 有 行 文 王 之 政 者 七 年 之 内 必 为 政 于 天 下 矣

19.乙文中叙述伯夷、姜太公“归之”的理由是什么?(用原文回答)

吾闻西伯善养老者。

20.甲、乙两文都强调了“为政”的关键在于什么?(概括回答)

取信于民。(意思对即可)

/

/

【乙参考译文】孟子说:“伯夷躲避殷纣,居住在北海之滨,听说周文王兴起,兴奋地说:‘何不去归依啊!我听说西伯善于奉养长者。’姜太公躲避殷纣,居住在东海之滨,听说周文王兴起,兴奋地说:‘何不去归依啊!我听说西伯善于奉养长者。’他们两位都是天下有声望、有道德的长者,他们去归依文王就是天下做父辈的归依了文王。天下做父辈的归依了文王,他们的子辈还会跑到哪儿去呢?诸侯中如有施行文王之德政的,七年之内必定能以道德治理整个天下。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读