江西省赣州市2021届高三上学期期末考试历史试题 Word版含解析版答案

文档属性

| 名称 | 江西省赣州市2021届高三上学期期末考试历史试题 Word版含解析版答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

赣州市2020~2021学年度第一学期期末考试

高三历史试卷

考试时间:100分钟:满分:100分。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卷上

第I卷(选择题)

一.选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请把答案写在答题卷上。

1. 西周时期贵族世家内使用家臣进行管理,家臣领有封地。迨及春秋中后期,家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣。这种变化

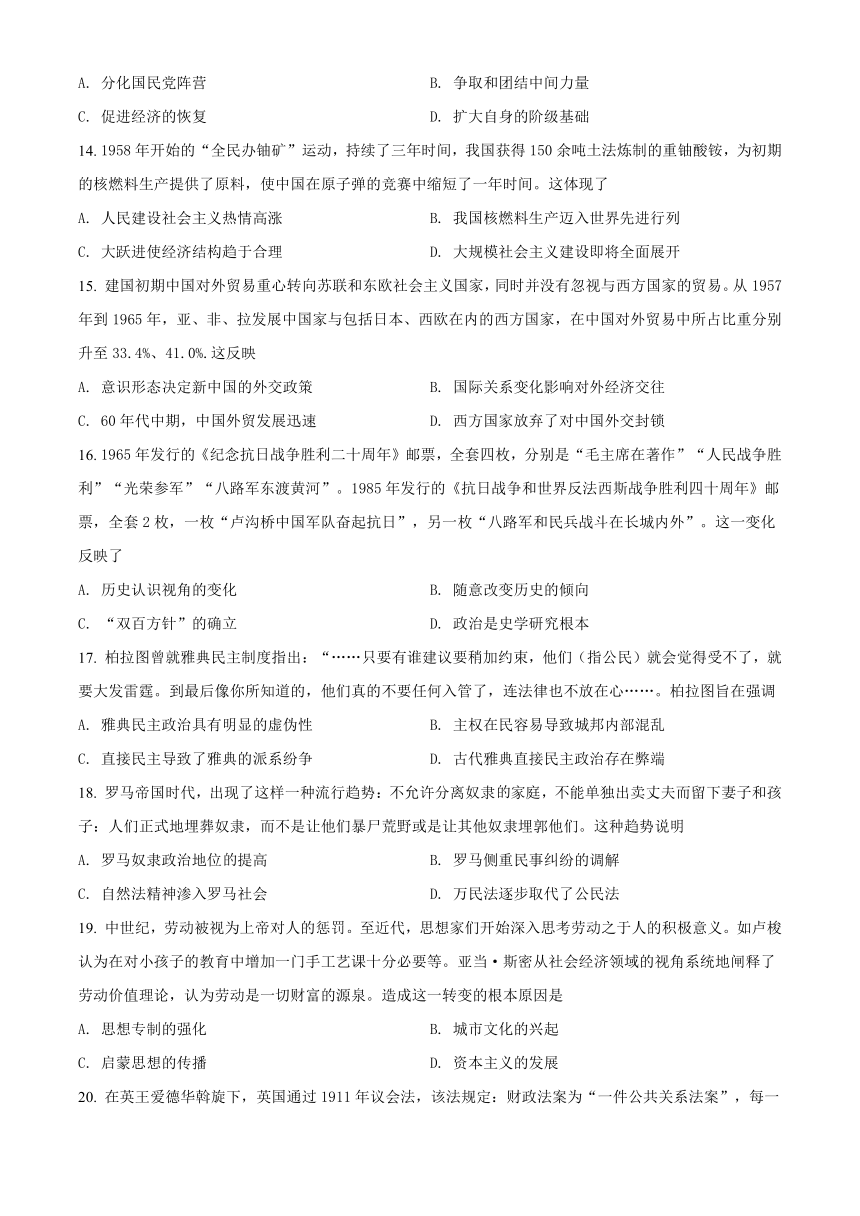

A. 表明“礼崩乐坏”成为普遍现象 B. 体现古代官僚政治萌芽趋向

C. 说明诸侯国控制土地不断减少 D. 反映家臣社会地位日益降低

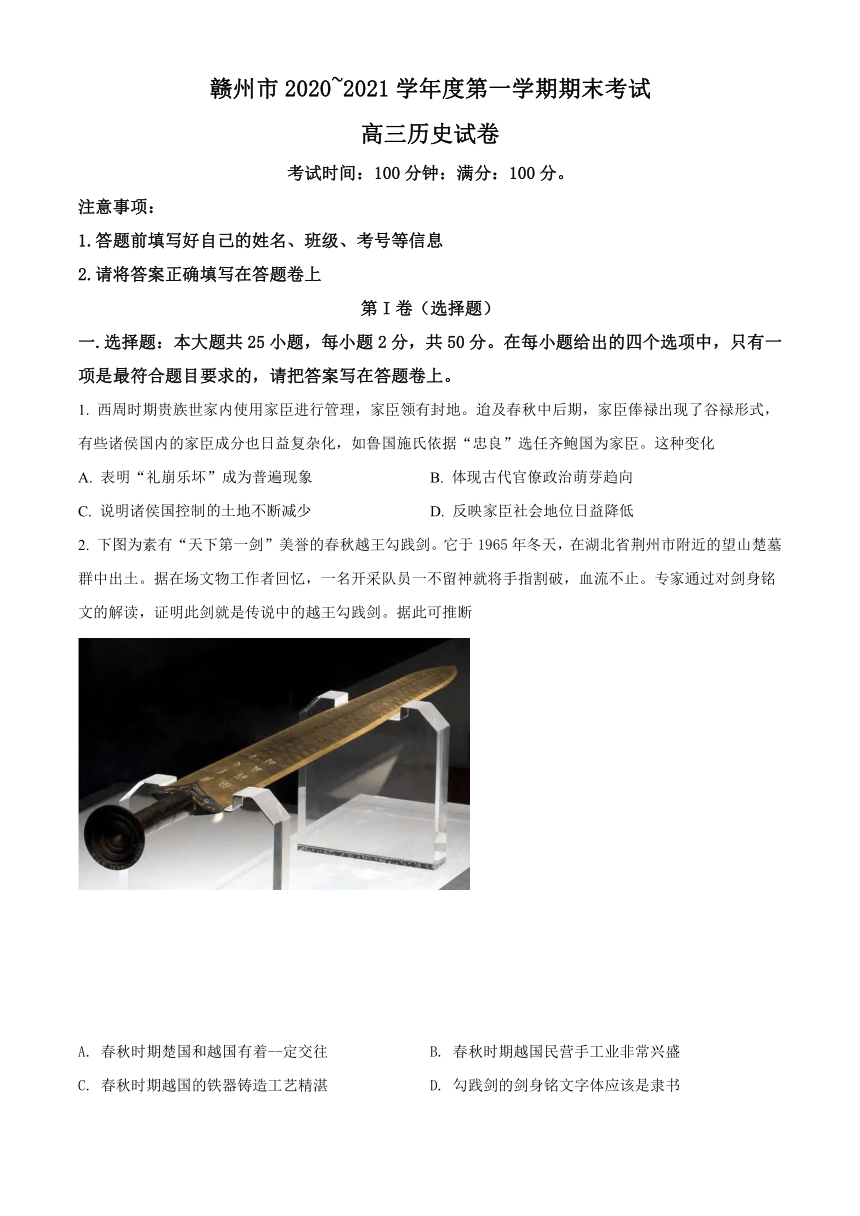

2. 下图为素有“天下第一剑”美誉的春秋越王勾践剑。它于1965年冬天,在湖北省荆州市附近的望山楚墓群中出土。据在场文物工作者回忆,一名开采队员一不留神就将手指割破,血流不止。专家通过对剑身铭文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。据此可推断

A. 春秋时期楚国和越国有着--定交往 B. 春秋时期越国民营手工业非常兴盛

C. 春秋时期越国的铁器铸造工艺精湛 D. 勾践剑的剑身铭文字体应该是隶书

3. 公元前220年,秦始皇下令修建了以咸阳为中心的驰道:公元前212年,蒙恬主持修建了一条由咸阳向北的“直道”,经云阳、上郡直达九原,全长900余公里。后在云贵地区修“五尺道",在湖南、广东等地修筑了攀越五岭的“新道”.这些道路的修建有利于

A. 法家思想权威树立 B. 重农抑商的推行

C. 多民族国家的发展 D. 秦朝的长治久安

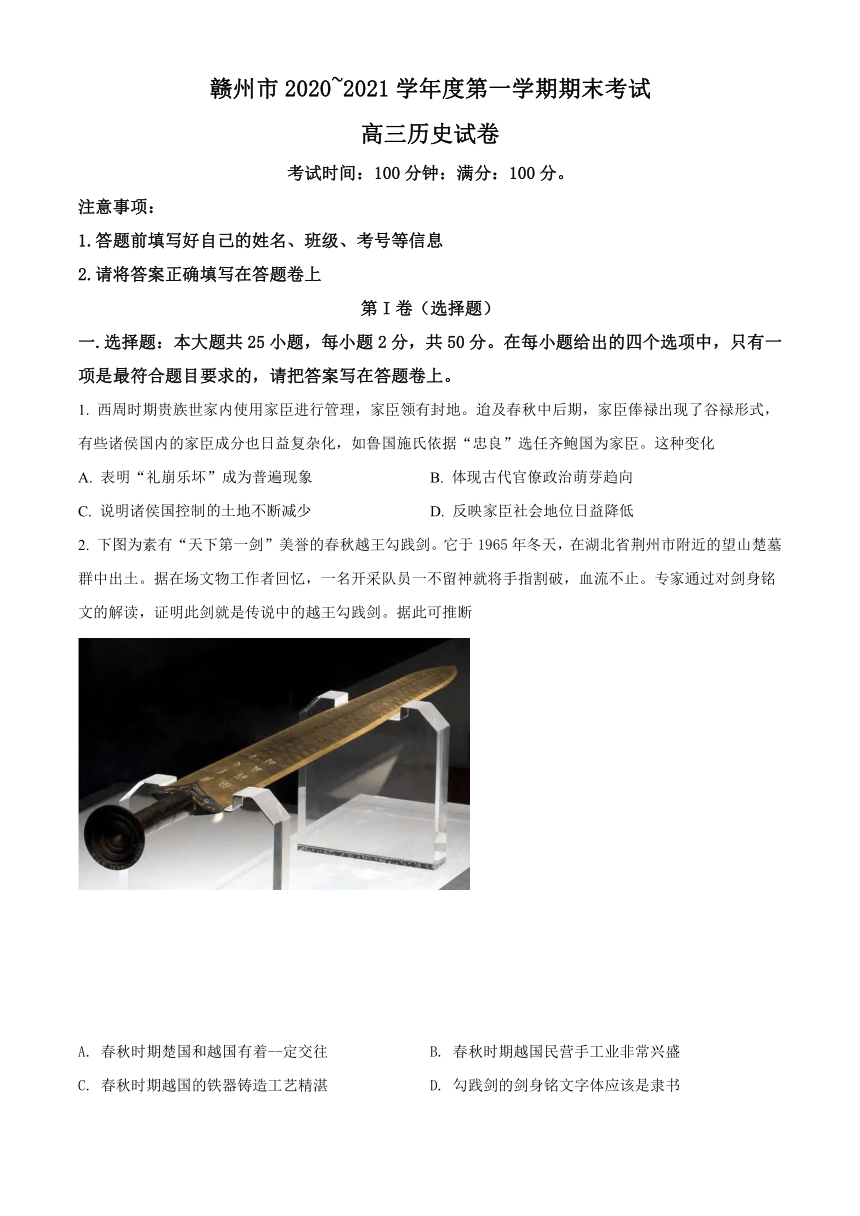

4. 古代中国墓砖画包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅是魏晋时嘉峪关出土的墓砖画,它们反映出魏晋的时代特征是

A. 经济繁荣 B. 政权并立 C. 民族融合 D. 战争频繁

5. 《宋刑统》卷十三《广婚伴:婚田入子》中规定:“所有论竞田宅、婚姻、债负之类取十月一日以后,许(允许)官司受理,至正月三十日住(停止)接词状,三月三十日以前断遣须毕。”这一举措旨在

A. 提高地方行政效率 B. 确保地方司法公平

C. 强化中央集权制度 D. 保证农时不妨农务

6. 明朝后期的李贽提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说:文艺复兴时期的薄伽丘在《十日谈》中抨击封建道德和教会的禁欲思想,二者本质上反映

A. 新兴资产阶级反封建的要求 B. 市民阶层对通俗文化的追求

C. 资本主义萌芽促进人性解放 D. 商品经济发展推动制度变革

7. 乾隆年间的《旷州府志》记载:广东东莞县西南乡间,农家在田间劳作之余,“则捆莞为席,辫麦为帽,穿绒为伞”,其产品大多是投向当地城乡市场。这反映了

A. 自然经济已开始解体 B. 农民财富意识的增强

C. 区域间长途贸易兴盛 D. 重农抑商政策的终止

8. 1854年,英国向清政府提出中国全境开放通商、外国公使常驻北京、鸦片贸易合法化等18项修约条款。清朝君臣认为《南京条约》是“万年和约”,不应另立新章,对英国的要求未予理睬。这表明清政府

A. 竭力维护国家主权完整 B. 观念严重滞后于世界发展

C. 践行“师夷长技以制夷” D. 动员民众抵抗侵略的决心

9. 19世纪中后期,原来“一直处在思想话语边缘”的诸子学进入了士人关注的视野。

派别 相关史事

兵家 1861年,胡林翼编撰的《读史兵略》出版,产生了很大影响。

农家 1863年,夏燮为《广蚕桑说》作序时说,蚕丝出口之数惊人,几与茶

叶相同,如不注意技术改进,这个维持贸易平衡的产业将无法持续。

墨家 1896年,王仁俊根据《墨子·尚同》“ 选天下之贤者立以为天子”

论证泰西“举民主,有万国公法,皆取于此。”

对此解释合理的是

A. 借助诸子思想宣传西学 B. 探讨西方思想源于中国

C. 动摇中国传统价值观念 D. 借以探索救亡图存道路

10. 1903年10月媒体报道,“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。据胡适回忆,在上海中国公学读书时,“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”。这表明

A. 断发革命成为当时社会共识 B. 当时思想观念呈现新旧并存特点

C. 维新变法运动获得巨大成功 D. 当时清政府对剪辫子持支持态度

11. 据记载,1912年中华民国国会选举所登记的选民共有4000多万人,比1909年清末新政时咨议局选举时的170多万人增加了24倍以上。这一变化反映了

A. 国人的参政意识得到提高 B. 民众的民主权力得到保障

C. 辛亥革命有广泛群众基础 D. 辛亥革命推翻了封建统治

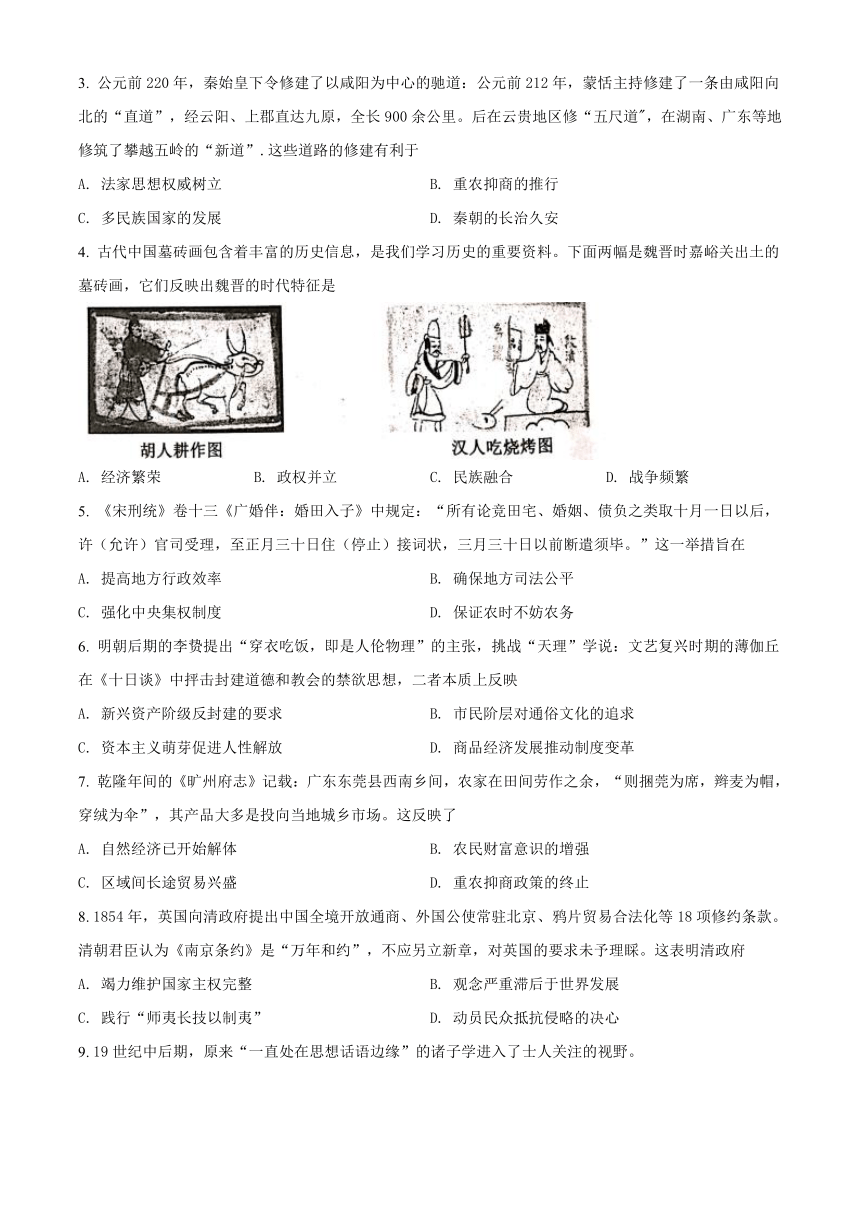

12. 下表为各省归附国民政府的时间表。这说明

A. 革命势力未影响到北方 B. 国民政府完全统一了中国

C. 国共合作推动革命发展 D. 工农武装割据成燎原之势

13. 抗日战争刚结束时,中国共产党就提出了保护民族工商业的城市政策,要求我军进入城市后要“保护城市工商业”,并帮助他们恢复与发展生产。1946年4月,中共中央又制定了《关于工业政策的决定(草案)》,详细闸述了党的保护民族工商业、提倡发展私入资本主义的政策。中国共产党此举的政治目的是

A. 分化国民党阵营 B. 争取和团结中间力量

C. 促进经济的恢复 D. 扩大自身的阶级基础

14. 1958年开始的“全民办铀矿”运动,持续了三年时间,我国获得150余吨土法炼制的重铀酸铵,为初期的核燃料生产提供了原料,使中国在原子弹的竞赛中缩短了一年时间。这体现了

A. 人民建设社会主义热情高涨 B. 我国核燃料生产迈入世界先进行列

C. 大跃进使经济结构趋于合理 D. 大规模社会主义建设即将全面展开

15. 建国初期中国对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家,同时并没有忽视与西方国家的贸易。从1957年到1965年,亚、非、拉发展中国家与包括日本、西欧在内的西方国家,在中国对外贸易中所占比重分别升至33.4%、41.0%.这反映

A. 意识形态决定新中国的外交政策 B. 国际关系变化影响对外经济交往

C. 60年代中期,中国外贸发展迅速 D. 西方国家放弃了对中国外交封锁

16. 1965年发行的《纪念抗日战争胜利二十周年》邮票,全套四枚,分别是“毛主席在著作”“人民战争胜利”“光荣参军”“八路军东渡黄河”。1985年发行的《抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年》邮票,全套2枚,一枚“卢沟桥中国军队奋起抗日”,另一枚“八路军和民兵战斗在长城内外”。这一变化反映了

A. 历史认识视角的变化 B. 随意改变历史的倾向

C. “双百方针”的确立 D. 政治是史学研究根本

17. 柏拉图曾就雅典民主制度指出:“……只要有谁建议要稍加约束,他们(指公民)就会觉得受不了,就要大发雷霆。到最后像你所知道的,他们真的不要任何入管了,连法律也不放在心……。柏拉图旨在强调

A. 雅典民主政治具有明显的虚伪性 B. 主权在民容易导致城邦内部混乱

C. 直接民主导致了雅典的派系纷争 D. 古代雅典直接民主政治存在弊端

18. 罗马帝国时代,出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶家庭,不能单独出卖丈夫而留下妻子和孩子:人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋郭他们。这种趋势说明

A. 罗马奴隶政治地位提高 B. 罗马侧重民事纠纷的调解

C. 自然法精神渗入罗马社会 D. 万民法逐步取代了公民法

19. 中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地闸释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。造成这一转变的根本原因是

A. 思想专制的强化 B. 城市文化的兴起

C. 启蒙思想的传播 D. 资本主义的发展

20. 在英王爱德华斡旋下,英国通过1911年议会法,该法规定:财政法案为“一件公共关系法案”,每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律。其他一般法案,上院只能否决两次,若下院连续三次通过,并经英王批准,即可成为法律。这表明英国

A. 体现出三权分立的政治原则 B. 议会政治受到了严重挑战

C. 在传统与现实之间谋求平衡 D. 国王的政治权力日趋扩大

21. 1912年5月,当威廉二世威胁要将在阿尔萨斯---洛林实行的新宪法“击成碎片”时,各地民众立即爆发了大规模的反对“个人政府”的运动,甚至自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主“不要超越宪法的约束”。这一事件表明德国

A. 民众宪法意识的增强 B. 已经建立起完善的民主制度

C. 政府决策被民意左右 D. 皇帝逐渐处于统而不治地位

22. 下表为1924-1928年间私人企业在苏联部分工业产值中所点比重

材料反映了苏联

A. 工业化建设取得了巨大成就 B. 对资本主义社会制度的恢复

C. 城乡居民生活水平有所提高 D. 实现了农业国向工业国转变

23. 美国经济学家弗里德曼提出的“坚持经济自由,强调货币作用”理论,在20世纪五六十年代反响平平,甚至饱受质疑。但1976年,弗里德曼却因此获得诺贝尔经济学奖。该理论地位的变化折射出

A. 两极对峙下学术发展曲折 B. 诺贝尔经济奖权威性降低

C. 理论必须服务于现实需要 D. 战后西方经济发展的历程

24. 20世纪70年代,不结盟运动在政治领域进行反殖、反帝、反霸斗争同时,还在经济领域展开斗争,1979年六次不结盟国家首脑会议通过了《关于国际经济合作促进发展的全球谈判的决议》,该决议被载入联合国大会第34/138号决议。这表明

A. 第三世界的影响力增强 B. 联合国职能重心发生转移

C. 民族独立运动发展迅猛 D. 不结盟运动主导国际事务

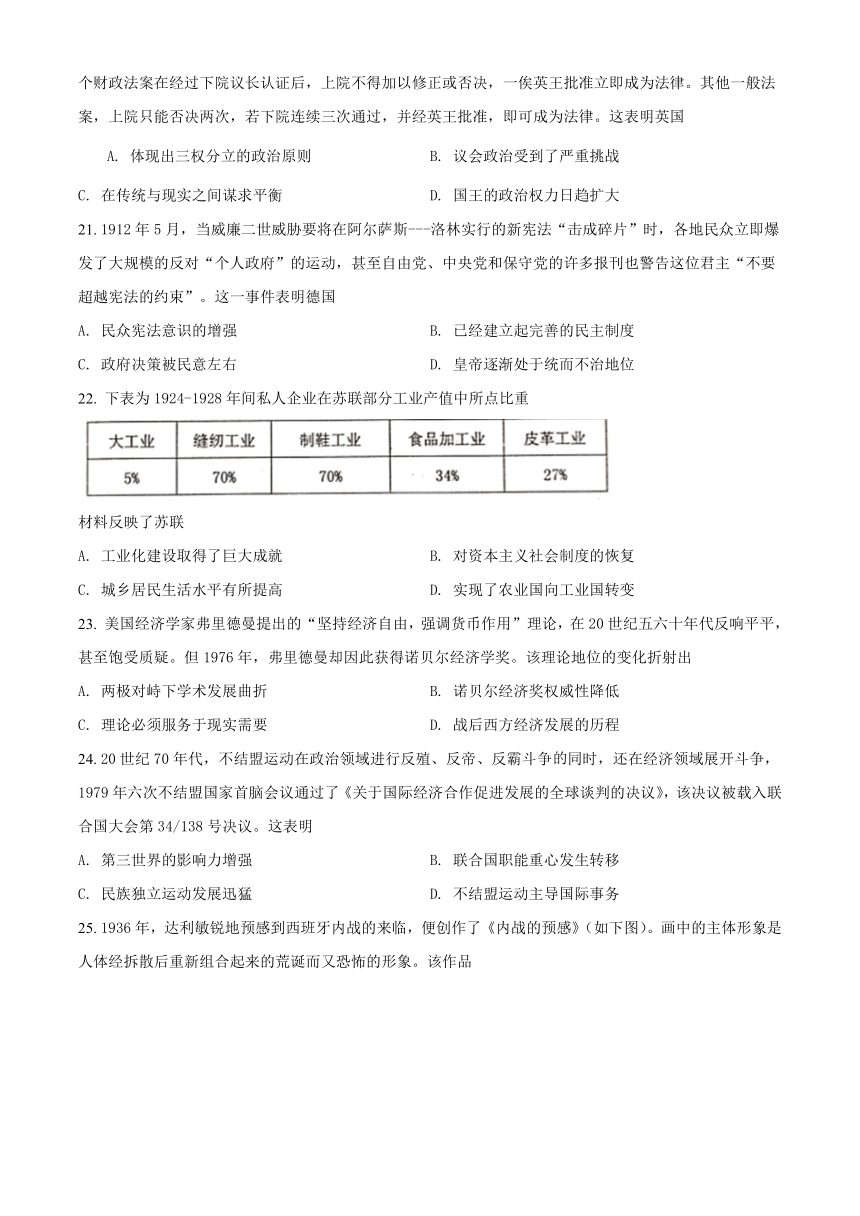

25. 1936年,达利敏锐地预感到西班牙内战的来临,便创作了《内战的预感》(如下图)。画中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。该作品

A. 真实客观地再现了社会生活 B. 突出了光与色的和谐

C. 反映了西方资本主义的繁荣 D. 体现了现代主义风格

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题包括必考题和选考题两部分,共50分。其中26、27.28为必做题,29.30、31为选做题)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩清。一面仪成了泰、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉隆尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸马的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限湿渐明确的集用。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地。“九一八”事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北。同时,陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督。此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面,其他重要方面如工业、矿业、商业均未涉及。即便如此,许多项目也因资金短缺而被迫中断。西北公路建设靠张学良、杨虎城的部队进行修筑,部队忙于军事,筑路计划自然就放弃了。由于华北事变、西安事变特别是抗战全面爆发,此次西北开发可以说是不了了之。

——摘编自杨乃良《民国时期西北建设研究》

材料二 1999年9月,党的十五届四中全会明确提出:国家要实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。2000年1月16日,国务院成立由朱镕基、温家宝任正副组长的西部地区开发领导小组。该小组在有关部门进行的大量调查研究基础上,提出了实施西部大开发战略的初步设想。同年10月党的十五届五中全会结束后,国务院就西部大开发中的资金投入、投资环境、对外对内开放吸引人才和发展科技教育等制定了若干具体政策措施,明确规定当前和今后一个时期的重点任务和目标。到2000年,西部地区十大重点工程全部开工。2001年,又一批重点工程相继开工,基础设施建设加快有力的推动了西部地区经济发展和社会进步。

——摘编自《中国共产党新时期简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析国民政府西北开发的背景,并概括国民政府西北开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 科学作为一种纯思维的形式,是人脑所获得的卓越的成就之一。科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决,另一方面却使其他一些问题日益恶化。在当今世界,科学改变了对宗教、对上帝和对人的看法,并有助于传播一些由来已久的信念。……这样就为自由与民主制度里的信仰产生打下了基础。因此,现代科学的历史影响,远远超过改变人类理解力和改变自然力的专业知识范畴。

——摘编自《世界现代史》(美)R.R帕尔默(R.R.PALMER)著

从以上材料中提取一个主题,井结合世界近现代史的史实子以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

29. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国封建社会地方监察制度史上,无论是汉代的部刺史,还是唐代的道采访处置使,均为一级地方监察体制,宋代则建立了究备的二级监察体制。路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏。各级监察体制除监司外,某些时期还设走马承受,作为皇帝耳目。地方监察体制比较严密,除监司、通判有监察职能外,郡守也有监察的职能。路级长官不仅要接受台谏和职能相关的上级机构的监察,而且还要受到监司之间的互察。府州军监级长官不仅要接受监察而且要受到时通判的刺举和同级长官之间的互察。县级长官不仅要接受监司、通判、知州的监察,而且县级长官之间也要互察。宋代监察体制的一个突出特点是,地方监察官既主监察,又参与地方政务。这种体制,旨在分割地方官权力,以防范地方割据的再现。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料和所学知识,概括宋代监察体制的特点。

(2)根据材料和所学知识,评价宋代监察体制。

30. 【历史选修3:20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题

材料 日本投降的前夕,美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可。1948年8月和9月,南方和北方分别建国。1950年6月,双方在发生军事冲突,朝鲜战争由此爆发。战争初期,朝鲜取得重大军事胜利。但以美国为首的联合国军在仁川登陆后,朝鲜半岛局势逆转,同时美国放弃原有对台政策,公开保护台湾。10月中国人民志愿军入朝参战,保家卫国。中朝军队收复平壤,并把联军赶回到三八线附近,扭转了战局,迫使美国坐到了谈判桌前。1953年6月,朝,中,美三方签署了《朝鲜停战协定》,朝鲜战争结束。“西方侵略者几百年来,只要在东方一个海岸上架起几尊大炮,就可霸占一个国家的时代,一去不复返了。”

——摘编自谭旌樵主编的《抗美援朝战争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朝鲜战争爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对中国影响。

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1929年,16岁的李国豪考入同济大学,家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业。1938年秋,李国豪赴德留学,他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响,这位年仅27岁的中国青年获“悬索桥李”美誉。二战结束以后,李国豪谢绝导师的劝阻和挽留,毂然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作。20世纪80年代中期,上海开发浦东在即,黄浦江上造桥迫在眉睫。李国豪向时任上海市长江泽民力陈中国人自己设计、建造南浦大桥的理由。南浦大桥的成功兴建,形成了中国自主建设大桥的高潮,赢得了中国桥梁赶超世界先进水平机会。

——摘编自黄辛等《“同济之魂”李国豪》

(1)根据材料并结合所学知识,简评李国豪的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李国豪的可贵品质。

赣州市2020~2021学年度第一学期期末考试

高三历史试卷(解析版)

考试时间:100分钟:满分:100分。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卷上

第I卷(选择题)

一.选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请把答案写在答题卷上。

1. 西周时期贵族世家内使用家臣进行管理,家臣领有封地。迨及春秋中后期,家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣。这种变化

A. 表明“礼崩乐坏”成为普遍现象 B. 体现古代官僚政治萌芽趋向

C. 说明诸侯国控制的土地不断减少 D. 反映家臣社会地位日益降低

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】从材料“家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣”,可知春秋末年的家臣制度开始打破世袭,具有了古代官僚政治的一些特点,故选B项;材料不能得出礼崩乐坏是普遍现象,排除A项;材料体现的是家主给予家臣的收入方式改变,不能体现出诸侯控制的土地减少,排除C项;材料体现的是家臣来源成分变化,没有涉及家臣社会地位的降低,排除D项。

2. 下图为素有“天下第一剑”美誉的春秋越王勾践剑。它于1965年冬天,在湖北省荆州市附近的望山楚墓群中出土。据在场文物工作者回忆,一名开采队员一不留神就将手指割破,血流不止。专家通过对剑身铭文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。据此可推断

A. 春秋时期楚国和越国有着--定交往 B. 春秋时期越国民营手工业非常兴盛

C. 春秋时期越国的铁器铸造工艺精湛 D. 勾践剑的剑身铭文字体应该是隶书

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】越国越王勾践剑在楚墓群中出土,说明当时两国是有着交往的,故选A项;该剑应该是官营手工业且当时民营手工业刚刚兴起,排除B项;该剑是青铜剑,如是铁剑,早已锈迹斑斑,排除C项;隶书是秦朝出现,排除D项。

3. 公元前220年,秦始皇下令修建了以咸阳为中心的驰道:公元前212年,蒙恬主持修建了一条由咸阳向北的“直道”,经云阳、上郡直达九原,全长900余公里。后在云贵地区修“五尺道",在湖南、广东等地修筑了攀越五岭的“新道”.这些道路的修建有利于

A. 法家思想权威树立 B. 重农抑商的推行

C. 多民族国家的发展 D. 秦朝的长治久安

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料中秦朝修建驰道、直道、“五尺道”、“新道”,有利于加强全国各地的联系和交流,有利于统一多民族国家的发展,故C正确;材料与树立法家思想权威无关,故A项错误;道路的四通八达,主要是为了加强对地方的控制和交流,有利于经济发展,与重农抑商无关,排除B项;材料并不能体现出社会秩序安定,相反,有秦一代,修建如此多的道路,加重了百姓负担,不利于统治的长治久安,故排除D项。

4. 古代中国墓砖画包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅是魏晋时嘉峪关出土的墓砖画,它们反映出魏晋的时代特征是

A. 经济繁荣 B. 政权并立 C. 民族融合 D. 战争频繁

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】从材料图片可以看出,胡人耕作图反映农耕化,汉人烧烤是受少数民族的影响,体现的是民族融合的趋势,C正确;ABD与材料无关,未涉及。故选C。

5. 《宋刑统》卷十三《广婚伴:婚田入子》中规定:“所有论竞田宅、婚姻、债负之类取十月一日以后,许(允许)官司受理,至正月三十日住(停止)接词状,三月三十日以前断遣须毕。”这一举措旨在

A. 提高地方行政效率 B. 确保地方司法公平

C. 强化中央集权制度 D. 保证农时不妨农务

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,宋代地方司法机构审理民事案件具有时间限制,结合所学知识,农历“二月初一到九月三十日”正是农忙时期,这种规定有利于避免因审理案件耽误农时,故选D项;根据材料“取十月一日以后,许官司受理”可知,在此时间段内,会积压大量案件,不利于提高司法效率,排除A项;材料反映的是政府从不违农时角度出发,限制案件审理时间,不能确保司法公平,排除B项;材料反映的是政府从不违农时角度出发,限制案件审理时间,不涉及中央集权,排除C项。

6. 明朝后期的李贽提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说:文艺复兴时期的薄伽丘在《十日谈》中抨击封建道德和教会的禁欲思想,二者本质上反映

A. 新兴资产阶级反封建的要求 B. 市民阶层对通俗文化的追求

C. 资本主义萌芽促进人性解放 D. 商品经济发展推动制度变革

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】明中后期资本主义萌芽的出现,反映在思想上是李贽的离经叛道;14世纪意大利资本主义萌芽的出现,反映在文艺复兴中抨击禁欲思想。文艺复兴矛头并未指向世俗的封建君主专制统治,而是天主教神学的蒙昧主义、禁欲主义,故选C项;明清时期没有产生资产阶级,也并未上升到反封建制度的高度,排除A项;B项未能体现本质,排除;材料没有体现制度变革,排除D项。

7. 乾隆年间的《旷州府志》记载:广东东莞县西南乡间,农家在田间劳作之余,“则捆莞为席,辫麦为帽,穿绒为伞”,其产品大多是投向当地城乡市场。这反映了

A. 自然经济已开始解体 B. 农民财富意识的增强

C. 区域间长途贸易兴盛 D. 重农抑商政策的终止

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料反映农民农事之余,为增加收入而兼业,B项正确。自然经济开始解体是在鸦片战争以后,A项不符合史实,排除;材料反映不出区域间长途贸易兴盛,排除C项; D项不符合史实。

8. 1854年,英国向清政府提出中国全境开放通商、外国公使常驻北京、鸦片贸易合法化等18项修约条款。清朝君臣认为《南京条约》是“万年和约”,不应另立新章,对英国的要求未予理睬。这表明清政府

A. 竭力维护国家主权完整 B. 观念严重滞后于世界发展

C. 践行“师夷长技以制夷” D. 动员民众抵抗侵略的决心

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】据材料“1854年列强依据《望厦条约》提出修约要求,清政府却坚持《南京条约》是万年和约”可知,清政府不守信约,同时不能正确认知中英《南京条约》等条约的签订,列强取得了协定关税、治外法权、划定租界等特权,则明显是不折不扣的不平等条约,而清政府仍然存在天朝上国的观念,严重滞后于世界发展,故选B项;清政府对前面的不平等条约,不设法废除,反而认为是“万年和约”,排除A项;材料没有体现““师夷长技以制夷”,排除C项;材料没有体现清政府动员民众抵抗侵略,排除D项。

9. 19世纪中后期,原来“一直处在思想话语边缘”的诸子学进入了士人关注的视野。

派别 相关史事

兵家 1861年,胡林翼编撰的《读史兵略》出版,产生了很大影响。

农家 1863年,夏燮为《广蚕桑说》作序时说,蚕丝出口之数惊人,几与茶

叶相同,如不注意技术改进,这个维持贸易平衡的产业将无法持续。

墨家 1896年,王仁俊根据《墨子·尚同》“ 选天下之贤者立以为天子”

论证泰西“举民主,有万国公法,皆取于此。”

对此解释合理的是

A. 借助诸子思想宣传西学 B. 探讨西方思想源于中国

C. 动摇中国传统价值观念 D. 借以探索救亡图存道路

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料诸子学进入了士人关注的视野,如用《墨子》“论证泰西‘举民主,有万国公法,皆取于此’”等,其主要目的是从传统文化中寻求探索救亡图存道路,故选D项;借助诸子思想,主要不是为了宣传西学,排除A项;诸子学进入了士人关注的视野,不是为了探讨西方思想源于中国,胡林翼和夏燮也没有体现,排除B项;材料没有体现动摇中国传统价值观念,排除C项。

10. 1903年10月媒体报道,“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。据胡适回忆,在上海中国公学读书时,“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”。这表明

A. 断发革命成为当时社会共识 B. 当时思想观念呈现新旧并存特点

C. 维新变法运动获得巨大成功 D. 当时清政府对剪辫子持支持态度

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”及上海“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”,但参加乡试时装假辫子入场考试,反映了对于剪去辫子,有人支持,有人不支持,故选B项;材料为1903年,不能说成为社会共识,排除A项;维新变法运动是失败的,不能说取得巨大成功,排除C项;从“参加乡试时只好装假辫子入场考试”可知清政府仍然反对剪辫子,排除D项。

11. 据记载,1912年中华民国国会选举所登记的选民共有4000多万人,比1909年清末新政时咨议局选举时的170多万人增加了24倍以上。这一变化反映了

A. 国人的参政意识得到提高 B. 民众的民主权力得到保障

C. 辛亥革命有广泛群众基础 D. 辛亥革命推翻了封建统治

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】同样为全国选举,民国初年的国会选举选民人数远高于清政府时的咨议局选举,说明辛亥革命后国人参政意识的提高,故A项正确;选民人数大幅增长,不能反映出民众的民主权力得到保障,排除B项;辛亥革命缺乏群众基础,排除C项;辛亥革命推翻了帝制,而非封建统治,排除D项。

12. 下表为各省归附国民政府的时间表。这说明

A. 革命势力未影响到北方 B. 国民政府完全统一了中国

C. 国共合作推动革命发展 D. 工农武装割据成燎原之势

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是越来越多的省份归附国民政府,反映了国共第一次合作、北伐的胜利进军和国民大革命的发展,故选C项;表格中提示,陕西、河南、山西归附了国民政府,排除A项;国民政府形式上统一全国是在1928年东北易帜后,排除B项;材料是国民政府,不是工农武装割据,排除D项。

13. 抗日战争刚结束时,中国共产党就提出了保护民族工商业的城市政策,要求我军进入城市后要“保护城市工商业”,并帮助他们恢复与发展生产。1946年4月,中共中央又制定了《关于工业政策的决定(草案)》,详细闸述了党的保护民族工商业、提倡发展私入资本主义的政策。中国共产党此举的政治目的是

A. 分化国民党阵营 B. 争取和团结中间力量

C. 促进经济的恢复 D. 扩大自身的阶级基础

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是抗日战争后,1945年和1946年中共保护民族工商业、提倡发展私人资本主义的政策,其政治目的是争取和团结民族资产阶级,取得新民主主义革命的胜利,故选B项;国民党是代表大地主大资产阶级利益,排除A项;C项不符合题意,排除;中共为无产阶级政党,其自身阶级基础是无产阶级,排除D项。

14. 1958年开始的“全民办铀矿”运动,持续了三年时间,我国获得150余吨土法炼制的重铀酸铵,为初期的核燃料生产提供了原料,使中国在原子弹的竞赛中缩短了一年时间。这体现了

A. 人民建设社会主义热情高涨 B. 我国核燃料生产迈入世界先进行列

C. 大跃进使经济结构趋于合理 D. 大规模社会主义建设即将全面展开

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是大跃进时期的“全民办铀矿”运动,“土法炼制”可知人民群众建设社会主义的热情高涨,故选A项;土法炼制重铀酸铵可见并不先进,排除B项;大跃进时期,左倾错误开始泛滥,排除C项;大规模社会主义建设在全国展开是1956年开始,排除D项。

15. 建国初期中国对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家,同时并没有忽视与西方国家的贸易。从1957年到1965年,亚、非、拉发展中国家与包括日本、西欧在内的西方国家,在中国对外贸易中所占比重分别升至33.4%、41.0%.这反映

A. 意识形态决定新中国的外交政策 B. 国际关系变化影响对外经济交往

C. 60年代中期,中国外贸发展迅速 D. 西方国家放弃了对中国外交封锁

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】新中国成立后,以美国为首的西方国家对中国采取敌视、封锁和孤立。新中国奉行“一边倒”的外交政策,主要与苏联等社会主义国家发展对外贸易;20世纪50年代末中苏关系逐步恶化,中国积极与广大发展中国家发展对外关系,主要与亚非拉发展中国家和一些西方国家发展对外贸易。故选B项。国家利益决定新中国的外交政策,故A项错误。60年代中期,中国外贸总体上并没有很大发展,故C项错误。60年代西方国家并末放弃对中国外交封锁,故D项错误。

16. 1965年发行的《纪念抗日战争胜利二十周年》邮票,全套四枚,分别是“毛主席在著作”“人民战争胜利”“光荣参军”“八路军东渡黄河”。1985年发行的《抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年》邮票,全套2枚,一枚“卢沟桥中国军队奋起抗日”,另一枚“八路军和民兵战斗在长城内外”。这一变化反映了

A. 历史认识视角的变化 B. 随意改变历史的倾向

C. “双百方针”的确立 D. 政治是史学研究根本

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知1985年发行的邮票,增加了国际性内涵,与世界反法西斯战争相联系,增加国民党军队抗日内容,由此可见中国当时历史研究视角的发展,故选A项;材料体现的是历史研究视角的变化,不是随意改变历史,排除B项;双百方针的确立是1956年,排除C项;忠于史实是历史研究的根本,排除D项。

17. 柏拉图曾就雅典民主制度指出:“……只要有谁建议要稍加约束,他们(指公民)就会觉得受不了,就要大发雷霆。到最后像你所知道的,他们真的不要任何入管了,连法律也不放在心……。柏拉图旨在强调

A. 雅典民主政治具有明显的虚伪性 B. 主权在民容易导致城邦内部混乱

C. 直接民主导致了雅典的派系纷争 D. 古代雅典直接民主政治存在弊端

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“只要有谁建议要稍加约束”“他们真的不要任何人管了,连法律也不放在心上”可知,柏拉图在批判雅典的直接民主政治导致社会混乱,故选D项;柏拉图是为了维护雅典民主政治,排除A项;B选项表述有误,排除;材料体现不出派系纷争,排除C项。

18. 罗马帝国时代,出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶的家庭,不能单独出卖丈夫而留下妻子和孩子:人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋郭他们。这种趋势说明

A. 罗马奴隶政治地位的提高 B. 罗马侧重民事纠纷的调解

C. 自然法精神渗入罗马社会 D. 万民法逐步取代了公民法

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】帝国时代出现的对于奴隶家庭完整性的重视、注意正式的埋葬奴隶的趋势,说明当时对奴隶的最基本权利有一定的维护,体现了自然法精神,C项正确;古罗马帝国是奴隶社会,奴隶并没有政治地位,排除A项;材料题干主旨不是侧重于解决民事纠纷,排除B项;万民法针对的是自由人而非奴隶,排除D项。

19. 中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地闸释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。造成这一转变的根本原因是

A. 思想专制的强化 B. 城市文化的兴起

C. 启蒙思想的传播 D. 资本主义的发展

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】材料体现的是人们对劳动观念的转变,通过“认为劳动是一切财富的源泉”,可知导致这种变化的根本原因就在于资本主义的发展,故选D项;材料没有体现出君主专制的强化,排除A项;城市文化兴起的根源是经济的发展,排除B项;启蒙思想传播的根源是经济的发展,排除C项。

20. 在英王爱德华斡旋下,英国通过1911年议会法,该法规定:财政法案为“一件公共关系法案”,每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律。其他一般法案,上院只能否决两次,若下院连续三次通过,并经英王批准,即可成为法律。这表明英国

A. 体现出三权分立的政治原则 B. 议会政治受到了严重挑战

C. 在传统与现实之间谋求平衡 D. 国王政治权力日趋扩大

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律”可知,英国下院权力在扩大,满足民主政治发展的现实需要,根据材料“上院只能否决两次”可知,仍保留了上议院的某些传统权力,故选C项;题目反映的是上下两院的权力分割,不是行政、立法、司法三者之间的分立,排除A项;材料反映了英国议会政治的发展,排除B项;据所学,17世纪—18世纪国王的权力被削弱,排除D项。

21. 1912年5月,当威廉二世威胁要将在阿尔萨斯---洛林实行的新宪法“击成碎片”时,各地民众立即爆发了大规模的反对“个人政府”的运动,甚至自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主“不要超越宪法的约束”。这一事件表明德国

A. 民众宪法意识增强 B. 已经建立起完善的民主制度

C. 政府决策被民意左右 D. 皇帝逐渐处于统而不治地位

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主‘不要超越宪法的约束’”可知,民众认为法律地位至高无上,故选A项;据《德意志帝国宪法》可知,当时的德国具有浓厚的专制色彩,B项说法不符合史实,排除B项;“一战前”德意志帝国宪法确立的君主立宪政体,保留了浓厚的专制残余,君主是实,立宪为虚,威廉二世的行为是专制,不是政府决策,排除C项;按照《德意志帝国宪法》规定,帝国皇帝握有实权,D项说法错误,排除D项。

22. 下表为1924-1928年间私人企业在苏联部分工业产值中所点比重

材料反映了苏联

A. 工业化建设取得了巨大成就 B. 对资本主义社会制度的恢复

C. 城乡居民生活水平有所提高 D. 实现了农业国向工业国转变

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据“私人企业在苏联部分工业产值中所占比重为:缝纫工业为70%,制鞋工业为70%,食品加工业为34%,皮革工业为27%”等信息可知,苏联的私人企业主要集中在与民生相关的小工业中,私人企业的发展有助于提高城乡居民的生活水平,故选C项;苏联工业化取得巨大成就是在斯大林时期,排除A项;材料反映的是新经济政策的实施,是实行国家资本主义,是为了向社会主义过渡并建设社会主义,不能说是恢复资本主义社会制度,排除B项;苏联第一个五年计划开展的时间是1928—1932年,时间不符,排除D项。

23. 美国经济学家弗里德曼提出的“坚持经济自由,强调货币作用”理论,在20世纪五六十年代反响平平,甚至饱受质疑。但1976年,弗里德曼却因此获得诺贝尔经济学奖。该理论地位的变化折射出

A. 两极对峙下学术发展曲折 B. 诺贝尔经济奖权威性降低

C. 理论必须服务于现实需要 D. 战后西方经济发展的历程

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“坚持经济自由,强调货币作用”可知,弗里德曼主张限制国家干预经济,而20世纪五六十年代正是战后西方资本主义奉行凯恩斯主义、盛行国家干预的时期,使得他的主张“反响平平”,但在经历20世纪70年代初的经济滞胀后,西方国家逐渐减少国家干预,他的主张获得更多关注,以致获得诺贝尔经济学奖,故选D项;材料反映的是西方经济理论,与两极对峙无关,排除A项;材料反映的是弗里德曼经济理论的地位变化,与诺贝尔奖权威性无关,排除B项;经济理论的提出是多方面因素的结果,并不一定要服务于现实需要,排除C项。

24. 20世纪70年代,不结盟运动在政治领域进行反殖、反帝、反霸斗争的同时,还在经济领域展开斗争,1979年六次不结盟国家首脑会议通过了《关于国际经济合作促进发展的全球谈判的决议》,该决议被载入联合国大会第34/138号决议。这表明

A. 第三世界的影响力增强 B. 联合国职能重心发生转移

C. 民族独立运动发展迅猛 D. 不结盟运动主导国际事务

【答案】A

【解析】

分析】

【详解】结合材料及所学知识可知,不结盟运动的主张受到联合国的重视并被载入联合国大会决议,说明第三世界的影响力增强,故A项正确。材料不能体现联合国职能重心的转移,排除B项;材料并未体现独立运动的发展,排除C项;D项表述不符合史实,故排除。

25. 1936年,达利敏锐地预感到西班牙内战的来临,便创作了《内战的预感》(如下图)。画中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。该作品

A. 真实客观地再现了社会生活 B. 突出了光与色的和谐

C. 反映了西方资本主义的繁荣 D. 体现了现代主义风格

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】西班牙画家达利的《内战的预感》,是西方现代抽象主义绘画的代表作。根据材料和所学可知,“人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。达利用这种夸张、变形、重组的方式表达对内战的痛诉”,故选D项;此画作非写实的风格,排除A项;印象派注重光与色的应用,多展现瞬间印象,笔法粗放,排除B项;20世纪的现代主义艺术作品,以荒诞个性的表现手法,反映西方资本主义陷入危机,排除C项。

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题包括必考题和选考题两部分,共50分。其中26、27.28为必做题,29.30、31为选做题)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩清。一面仪成了泰、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉隆尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸马的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限湿渐明确的集用。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

【答案】(1)“第一期”原因:社会的转型;生产力发展,新兴地主阶级的兴起;私学的发展;“百家争鸣”局面的形成。第二期原因:大一统的需要;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”;重用儒生做官;创办太学。

(2)壮大了资产阶级的力量;促进了资产阶级启蒙思想的传播;推动了资产阶级代议制的发展和完善;推动了海外殖民扩张;推动了工业革命的开展。

【解析】

【详解】(1)根据材料内容可知“第一期”是指春秋战国时期,“第一期”出现的原因结合所学内容可知主要和社会的转型、生产力发展、新兴地主阶级的兴起、私学的发展、“百家争鸣”局面的形成等因素有关。“第二期”是指两汉时期,第二期出现的原因结合所学内容可知主要和大一统的需要、汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”、重用儒生做官、创办太学等因素有关。

(2)根据“以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立”、“寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围”可知18世纪英国中间阶层壮大的历史影响主要是壮大了资产阶级的力量;促进了资产阶级启蒙思想的传播;推动了资产阶级代议制的发展和完善;推动了海外殖民扩张;推动了工业革命的开展。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地。“九一八”事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北。同时,陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督。此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面,其他重要方面如工业、矿业、商业均未涉及。即便如此,许多项目也因资金短缺而被迫中断。西北公路建设靠张学良、杨虎城的部队进行修筑,部队忙于军事,筑路计划自然就放弃了。由于华北事变、西安事变特别是抗战全面爆发,此次西北开发可以说是不了了之。

——摘编自杨乃良《民国时期西北建设研究》

材料二 1999年9月,党的十五届四中全会明确提出:国家要实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。2000年1月16日,国务院成立由朱镕基、温家宝任正副组长的西部地区开发领导小组。该小组在有关部门进行的大量调查研究基础上,提出了实施西部大开发战略的初步设想。同年10月党的十五届五中全会结束后,国务院就西部大开发中的资金投入、投资环境、对外对内开放吸引人才和发展科技教育等制定了若干具体政策措施,明确规定当前和今后一个时期的重点任务和目标。到2000年,西部地区十大重点工程全部开工。2001年,又一批重点工程相继开工,基础设施建设加快有力的推动了西部地区经济发展和社会进步。

——摘编自《中国共产党新时期简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析国民政府西北开发的背景,并概括国民政府西北开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因。

【答案】(1)背景:国民政府开展“国民经济建设运动”;西北经济长期落后的状况;东北沦陷,民族危机日益深重;革命根据地的发展壮大威胁国民党的统治。

特点:开发规模小,投入资金有限;开发领域比较狭窄;政府主导;时间短暂、被迫中断。

(2)条件和时机不同;政府重视程度不同:措施及执行力度不同;国内外局势不同。

【解析】

【详解】(1)背景:根据“20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地”并结合所学得出国民政府开展“国民经济建设运动”;西北经济长期落后的状况;根据“‘九一八’事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北”得出东北沦陷,民族危机日益深重;根据“陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督”得出革命根据地的发展壮大威胁国民党的统治。特点:根据“此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面”得出开发规模小,投入资金有限;开发领域比较狭窄;政府主导;根据“许多项目也因资金短缺而被迫中断”得出时间短暂、被迫中断。

(2)新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因可综合材料内容从条件和时机、政府重视程度、措施及执行力度和国内外局势等方面总结概括。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 科学作为一种纯思维的形式,是人脑所获得的卓越的成就之一。科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决,另一方面却使其他一些问题日益恶化。在当今世界,科学改变了对宗教、对上帝和对人的看法,并有助于传播一些由来已久的信念。……这样就为自由与民主制度里的信仰产生打下了基础。因此,现代科学的历史影响,远远超过改变人类理解力和改变自然力的专业知识范畴。

——摘编自《世界现代史》(美)R.R帕尔默(R.R.PALMER)著

从以上材料中提取一个主题,井结合世界近现代史的史实子以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

【答案】示例一:主题:科学进步促进了社会财富的增长

阐述:①18世纪末,瓦特发明的改良蒸汽机广泛地应用于工业生产,人类进入“蒸汽时代”,19世纪中期,欧美国家先后完成工业革命,极大地促进了社会生产力的提高。②19世纪晚期,电力的广泛应用使人类进入“电气时代”,交通运输业的发展、化学工业的产生、近代电讯事业的进步等,极大促进了世界经济的发展。③二战后,以信息技术、原子能技术、航天技术、生物工程等为代表的第三次科技革命兴起,推动了社会的进步和发展。伴随着科技革命的进行,社会生产力迅猛发展,社会财富也激剧增长。

总之,科学技术是第一生产力,是社会财富增长的根本动力。

示例二:主题:科学进步促进了人们思想解放

阐述:①17世纪,牛顿力学体系的提出,完成了人类对自然界认识史上的第一次理论大综合,为人们提供了理性思维的方法,促进了启蒙运动的开展。②19世纪中期,达尔文提出进化论,沉重打击了上帝创造万物的学说,促进人们思想解放。③20世纪初爱因斯坦提出相对论,形成了全新的时空观、运动观和物质观,是人类思想发展史中的一次根本性变革,对整个自然科学和哲学都产生深远影响。

总之,科学是反对宗教迷信和改变旧思想、旧传统的思想武器,大大促进了人们思想解放。

示例三:主题:科学技术是一把“双刃剑”

阐述:①18世纪晚期开始,改良蒸汽机广泛使用,推动了机器生产的普及,极大地促进了社会生产发展。但是,蒸汽机的广泛使用,导致煤炭资源的大量开采和消耗,造成大气污染日益严重,破坏了生态环境。②19世纪初,汽船的发明促进了世界航海事业的发展,加强了世界各地区间的联系。但汽船的发明也增强了西方列强征服世界的能力,使亚、非、拉国家和地区蒙受更大灾难。③19世纪晚期,第二次工业革命中化学工业的发展,生产了大量日用化工品,丰富了人们的生活。但化学工业的发展,也催生了毒气等化学武器的发明,使战争更具杀伤力,给人类造成空难。

总之,科学技术的发展给人类造成双重影响,一方面促进了人类社会的进步,另一方面给人类造成消极影响。

示例四:主题:科学进步推动了启蒙思想的传播

阐述(略)

【解析】

【详解】本题为开放性试题,没有固定答案。解答本题首先应根据材料内容总结论点,再结合所学围绕论点展开论述。如根据“科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决”可知科学进步促进了社会财富的增长,结合两次工业革命、第三次科技革命对人类社会的促进作用以及带来社会财富的暴涨展开论述即可。从其他角度总结论点展开论述,言之有理亦可。

29. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国封建社会地方监察制度史上,无论是汉代的部刺史,还是唐代的道采访处置使,均为一级地方监察体制,宋代则建立了究备的二级监察体制。路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏。各级监察体制除监司外,某些时期还设走马承受,作为皇帝耳目。地方监察体制比较严密,除监司、通判有监察职能外,郡守也有监察的职能。路级长官不仅要接受台谏和职能相关的上级机构的监察,而且还要受到监司之间的互察。府州军监级长官不仅要接受监察而且要受到时通判的刺举和同级长官之间的互察。县级长官不仅要接受监司、通判、知州的监察,而且县级长官之间也要互察。宋代监察体制的一个突出特点是,地方监察官既主监察,又参与地方政务。这种体制,旨在分割地方官权力,以防范地方割据的再现。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料和所学知识,概括宋代监察体制的特点。

(2)根据材料和所学知识,评价宋代监察体制。

【答案】(1)实行二级监察体制;地方监察体制比较严密,监察机构重叠;地方监察官既主监察,又参与地方政务。

(2)积极:有利于加强了中央集权;一定程度防止地方官违法行为(有利于整饬地方吏治)。

消积:出现冗官现象,加重财政负担;机构臃肿,行政效率低下;不利发挥地方积极性,导致积贫积弱。

【解析】

【详解】(1)根据“宋代则建立了完备的二级监察体制”得出实行二级监察体制;根据“路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏”得出地方监察体制比较严密,监察机构重叠;根据“地方监察官既主监察,又参与地方政务”得出地方监察官既主监察,又参与地方政务。

(2)根据“旨在分割地方官权力,以防范地方割据再现”可知宋代的监察体制,积极的方面是有利于加强了中央集权;一定程度防止地方官违法行为。消极的方面则是出现冗官现象,加重财政负担;机构臃肿,行政效率低下;不利发挥地方积极性,导致积贫积弱。

30. 【历史选修3:20世纪战争与和平】阅读材料,回答问题

材料 日本投降的前夕,美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可。1948年8月和9月,南方和北方分别建国。1950年6月,双方在发生军事冲突,朝鲜战争由此爆发。战争初期,朝鲜取得重大军事胜利。但以美国为首的联合国军在仁川登陆后,朝鲜半岛局势逆转,同时美国放弃原有对台政策,公开保护台湾。10月中国人民志愿军入朝参战,保家卫国。中朝军队收复平壤,并把联军赶回到三八线附近,扭转了战局,迫使美国坐到了谈判桌前。1953年6月,朝,中,美三方签署了《朝鲜停战协定》,朝鲜战争结束。“西方侵略者几百年来,只要在东方一个海岸上架起几尊大炮,就可霸占一个国家的时代,一去不复返了。”

——摘编自谭旌樵主编的《抗美援朝战争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朝鲜战争爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对中国的影响。

【答案】(1)背景:朝鲜半岛分裂;美苏冷战;两大阵营对峙;朝韩双方意识形态和国家利益冲突。

(2)影响:中国民族自信心增强,国际地位提高;增强中国的战略安全;造成重大人员伤亡和财产损失;影响国内经济建设进程;中美敌对,中国长期被西方国家封锁包围;不利于台湾问题解决。

【解析】

第(1)问,主要考查学生综合分析与归纳的能力,依据材料信息“美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可”以及战后美苏两大阵营的对峙、朝韩双方的意识形态与国家利益等信息分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生理解分析与知识运用的能力,朝鲜战争对中国的影响,可以从两个方面分析,一方面使中国国际地位的提高、增强国家安全,另外还可以从给中国带来的负面影响,如影响阶级发展、中国长期被西方国家所包围、不利于台湾问题解决等。

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1929年,16岁的李国豪考入同济大学,家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业。1938年秋,李国豪赴德留学,他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响,这位年仅27岁的中国青年获“悬索桥李”美誉。二战结束以后,李国豪谢绝导师的劝阻和挽留,毂然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作。20世纪80年代中期,上海开发浦东在即,黄浦江上造桥迫在眉睫。李国豪向时任上海市长江泽民力陈中国人自己设计、建造南浦大桥的理由。南浦大桥的成功兴建,形成了中国自主建设大桥的高潮,赢得了中国桥梁赶超世界先进水平机会。

——摘编自黄辛等《“同济之魂”李国豪》

(1)根据材料并结合所学知识,简评李国豪的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李国豪的可贵品质。

【答案】(1)简评:投身桥梁科学研究,赢得国际声誉;归国执教,培养祖国桥梁事业人才;积极参与祖国桥梁建设,促进了中国桥梁事业的发展。

(2)可贵品质:勤奋好学、刻苦钻研;热爱祖国、报效祖国;迎难而上、责任担当。

【解析】

【详解】(1)简评:根据“他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响”得出投身桥梁科学研究,赢得国际声誉;根据“毅然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作”得出归国执教,培养祖国桥梁事业人才;积极参与祖国桥梁建设,促进了中国桥梁事业的发展。

(2)根据“家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业”得出勤奋好学、刻苦钻研;综合材料内容可知他还具有热爱祖国、报效祖国;迎难而上、责任担当的可贵品质。

高三历史试卷

考试时间:100分钟:满分:100分。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卷上

第I卷(选择题)

一.选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请把答案写在答题卷上。

1. 西周时期贵族世家内使用家臣进行管理,家臣领有封地。迨及春秋中后期,家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣。这种变化

A. 表明“礼崩乐坏”成为普遍现象 B. 体现古代官僚政治萌芽趋向

C. 说明诸侯国控制土地不断减少 D. 反映家臣社会地位日益降低

2. 下图为素有“天下第一剑”美誉的春秋越王勾践剑。它于1965年冬天,在湖北省荆州市附近的望山楚墓群中出土。据在场文物工作者回忆,一名开采队员一不留神就将手指割破,血流不止。专家通过对剑身铭文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。据此可推断

A. 春秋时期楚国和越国有着--定交往 B. 春秋时期越国民营手工业非常兴盛

C. 春秋时期越国的铁器铸造工艺精湛 D. 勾践剑的剑身铭文字体应该是隶书

3. 公元前220年,秦始皇下令修建了以咸阳为中心的驰道:公元前212年,蒙恬主持修建了一条由咸阳向北的“直道”,经云阳、上郡直达九原,全长900余公里。后在云贵地区修“五尺道",在湖南、广东等地修筑了攀越五岭的“新道”.这些道路的修建有利于

A. 法家思想权威树立 B. 重农抑商的推行

C. 多民族国家的发展 D. 秦朝的长治久安

4. 古代中国墓砖画包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅是魏晋时嘉峪关出土的墓砖画,它们反映出魏晋的时代特征是

A. 经济繁荣 B. 政权并立 C. 民族融合 D. 战争频繁

5. 《宋刑统》卷十三《广婚伴:婚田入子》中规定:“所有论竞田宅、婚姻、债负之类取十月一日以后,许(允许)官司受理,至正月三十日住(停止)接词状,三月三十日以前断遣须毕。”这一举措旨在

A. 提高地方行政效率 B. 确保地方司法公平

C. 强化中央集权制度 D. 保证农时不妨农务

6. 明朝后期的李贽提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说:文艺复兴时期的薄伽丘在《十日谈》中抨击封建道德和教会的禁欲思想,二者本质上反映

A. 新兴资产阶级反封建的要求 B. 市民阶层对通俗文化的追求

C. 资本主义萌芽促进人性解放 D. 商品经济发展推动制度变革

7. 乾隆年间的《旷州府志》记载:广东东莞县西南乡间,农家在田间劳作之余,“则捆莞为席,辫麦为帽,穿绒为伞”,其产品大多是投向当地城乡市场。这反映了

A. 自然经济已开始解体 B. 农民财富意识的增强

C. 区域间长途贸易兴盛 D. 重农抑商政策的终止

8. 1854年,英国向清政府提出中国全境开放通商、外国公使常驻北京、鸦片贸易合法化等18项修约条款。清朝君臣认为《南京条约》是“万年和约”,不应另立新章,对英国的要求未予理睬。这表明清政府

A. 竭力维护国家主权完整 B. 观念严重滞后于世界发展

C. 践行“师夷长技以制夷” D. 动员民众抵抗侵略的决心

9. 19世纪中后期,原来“一直处在思想话语边缘”的诸子学进入了士人关注的视野。

派别 相关史事

兵家 1861年,胡林翼编撰的《读史兵略》出版,产生了很大影响。

农家 1863年,夏燮为《广蚕桑说》作序时说,蚕丝出口之数惊人,几与茶

叶相同,如不注意技术改进,这个维持贸易平衡的产业将无法持续。

墨家 1896年,王仁俊根据《墨子·尚同》“ 选天下之贤者立以为天子”

论证泰西“举民主,有万国公法,皆取于此。”

对此解释合理的是

A. 借助诸子思想宣传西学 B. 探讨西方思想源于中国

C. 动摇中国传统价值观念 D. 借以探索救亡图存道路

10. 1903年10月媒体报道,“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。据胡适回忆,在上海中国公学读书时,“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”。这表明

A. 断发革命成为当时社会共识 B. 当时思想观念呈现新旧并存特点

C. 维新变法运动获得巨大成功 D. 当时清政府对剪辫子持支持态度

11. 据记载,1912年中华民国国会选举所登记的选民共有4000多万人,比1909年清末新政时咨议局选举时的170多万人增加了24倍以上。这一变化反映了

A. 国人的参政意识得到提高 B. 民众的民主权力得到保障

C. 辛亥革命有广泛群众基础 D. 辛亥革命推翻了封建统治

12. 下表为各省归附国民政府的时间表。这说明

A. 革命势力未影响到北方 B. 国民政府完全统一了中国

C. 国共合作推动革命发展 D. 工农武装割据成燎原之势

13. 抗日战争刚结束时,中国共产党就提出了保护民族工商业的城市政策,要求我军进入城市后要“保护城市工商业”,并帮助他们恢复与发展生产。1946年4月,中共中央又制定了《关于工业政策的决定(草案)》,详细闸述了党的保护民族工商业、提倡发展私入资本主义的政策。中国共产党此举的政治目的是

A. 分化国民党阵营 B. 争取和团结中间力量

C. 促进经济的恢复 D. 扩大自身的阶级基础

14. 1958年开始的“全民办铀矿”运动,持续了三年时间,我国获得150余吨土法炼制的重铀酸铵,为初期的核燃料生产提供了原料,使中国在原子弹的竞赛中缩短了一年时间。这体现了

A. 人民建设社会主义热情高涨 B. 我国核燃料生产迈入世界先进行列

C. 大跃进使经济结构趋于合理 D. 大规模社会主义建设即将全面展开

15. 建国初期中国对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家,同时并没有忽视与西方国家的贸易。从1957年到1965年,亚、非、拉发展中国家与包括日本、西欧在内的西方国家,在中国对外贸易中所占比重分别升至33.4%、41.0%.这反映

A. 意识形态决定新中国的外交政策 B. 国际关系变化影响对外经济交往

C. 60年代中期,中国外贸发展迅速 D. 西方国家放弃了对中国外交封锁

16. 1965年发行的《纪念抗日战争胜利二十周年》邮票,全套四枚,分别是“毛主席在著作”“人民战争胜利”“光荣参军”“八路军东渡黄河”。1985年发行的《抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年》邮票,全套2枚,一枚“卢沟桥中国军队奋起抗日”,另一枚“八路军和民兵战斗在长城内外”。这一变化反映了

A. 历史认识视角的变化 B. 随意改变历史的倾向

C. “双百方针”的确立 D. 政治是史学研究根本

17. 柏拉图曾就雅典民主制度指出:“……只要有谁建议要稍加约束,他们(指公民)就会觉得受不了,就要大发雷霆。到最后像你所知道的,他们真的不要任何入管了,连法律也不放在心……。柏拉图旨在强调

A. 雅典民主政治具有明显的虚伪性 B. 主权在民容易导致城邦内部混乱

C. 直接民主导致了雅典的派系纷争 D. 古代雅典直接民主政治存在弊端

18. 罗马帝国时代,出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶家庭,不能单独出卖丈夫而留下妻子和孩子:人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋郭他们。这种趋势说明

A. 罗马奴隶政治地位提高 B. 罗马侧重民事纠纷的调解

C. 自然法精神渗入罗马社会 D. 万民法逐步取代了公民法

19. 中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地闸释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。造成这一转变的根本原因是

A. 思想专制的强化 B. 城市文化的兴起

C. 启蒙思想的传播 D. 资本主义的发展

20. 在英王爱德华斡旋下,英国通过1911年议会法,该法规定:财政法案为“一件公共关系法案”,每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律。其他一般法案,上院只能否决两次,若下院连续三次通过,并经英王批准,即可成为法律。这表明英国

A. 体现出三权分立的政治原则 B. 议会政治受到了严重挑战

C. 在传统与现实之间谋求平衡 D. 国王的政治权力日趋扩大

21. 1912年5月,当威廉二世威胁要将在阿尔萨斯---洛林实行的新宪法“击成碎片”时,各地民众立即爆发了大规模的反对“个人政府”的运动,甚至自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主“不要超越宪法的约束”。这一事件表明德国

A. 民众宪法意识的增强 B. 已经建立起完善的民主制度

C. 政府决策被民意左右 D. 皇帝逐渐处于统而不治地位

22. 下表为1924-1928年间私人企业在苏联部分工业产值中所点比重

材料反映了苏联

A. 工业化建设取得了巨大成就 B. 对资本主义社会制度的恢复

C. 城乡居民生活水平有所提高 D. 实现了农业国向工业国转变

23. 美国经济学家弗里德曼提出的“坚持经济自由,强调货币作用”理论,在20世纪五六十年代反响平平,甚至饱受质疑。但1976年,弗里德曼却因此获得诺贝尔经济学奖。该理论地位的变化折射出

A. 两极对峙下学术发展曲折 B. 诺贝尔经济奖权威性降低

C. 理论必须服务于现实需要 D. 战后西方经济发展的历程

24. 20世纪70年代,不结盟运动在政治领域进行反殖、反帝、反霸斗争同时,还在经济领域展开斗争,1979年六次不结盟国家首脑会议通过了《关于国际经济合作促进发展的全球谈判的决议》,该决议被载入联合国大会第34/138号决议。这表明

A. 第三世界的影响力增强 B. 联合国职能重心发生转移

C. 民族独立运动发展迅猛 D. 不结盟运动主导国际事务

25. 1936年,达利敏锐地预感到西班牙内战的来临,便创作了《内战的预感》(如下图)。画中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。该作品

A. 真实客观地再现了社会生活 B. 突出了光与色的和谐

C. 反映了西方资本主义的繁荣 D. 体现了现代主义风格

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题包括必考题和选考题两部分,共50分。其中26、27.28为必做题,29.30、31为选做题)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩清。一面仪成了泰、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉隆尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸马的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限湿渐明确的集用。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地。“九一八”事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北。同时,陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督。此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面,其他重要方面如工业、矿业、商业均未涉及。即便如此,许多项目也因资金短缺而被迫中断。西北公路建设靠张学良、杨虎城的部队进行修筑,部队忙于军事,筑路计划自然就放弃了。由于华北事变、西安事变特别是抗战全面爆发,此次西北开发可以说是不了了之。

——摘编自杨乃良《民国时期西北建设研究》

材料二 1999年9月,党的十五届四中全会明确提出:国家要实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。2000年1月16日,国务院成立由朱镕基、温家宝任正副组长的西部地区开发领导小组。该小组在有关部门进行的大量调查研究基础上,提出了实施西部大开发战略的初步设想。同年10月党的十五届五中全会结束后,国务院就西部大开发中的资金投入、投资环境、对外对内开放吸引人才和发展科技教育等制定了若干具体政策措施,明确规定当前和今后一个时期的重点任务和目标。到2000年,西部地区十大重点工程全部开工。2001年,又一批重点工程相继开工,基础设施建设加快有力的推动了西部地区经济发展和社会进步。

——摘编自《中国共产党新时期简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析国民政府西北开发的背景,并概括国民政府西北开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 科学作为一种纯思维的形式,是人脑所获得的卓越的成就之一。科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决,另一方面却使其他一些问题日益恶化。在当今世界,科学改变了对宗教、对上帝和对人的看法,并有助于传播一些由来已久的信念。……这样就为自由与民主制度里的信仰产生打下了基础。因此,现代科学的历史影响,远远超过改变人类理解力和改变自然力的专业知识范畴。

——摘编自《世界现代史》(美)R.R帕尔默(R.R.PALMER)著

从以上材料中提取一个主题,井结合世界近现代史的史实子以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

29. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国封建社会地方监察制度史上,无论是汉代的部刺史,还是唐代的道采访处置使,均为一级地方监察体制,宋代则建立了究备的二级监察体制。路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏。各级监察体制除监司外,某些时期还设走马承受,作为皇帝耳目。地方监察体制比较严密,除监司、通判有监察职能外,郡守也有监察的职能。路级长官不仅要接受台谏和职能相关的上级机构的监察,而且还要受到监司之间的互察。府州军监级长官不仅要接受监察而且要受到时通判的刺举和同级长官之间的互察。县级长官不仅要接受监司、通判、知州的监察,而且县级长官之间也要互察。宋代监察体制的一个突出特点是,地方监察官既主监察,又参与地方政务。这种体制,旨在分割地方官权力,以防范地方割据的再现。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料和所学知识,概括宋代监察体制的特点。

(2)根据材料和所学知识,评价宋代监察体制。

30. 【历史选修3:20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题

材料 日本投降的前夕,美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可。1948年8月和9月,南方和北方分别建国。1950年6月,双方在发生军事冲突,朝鲜战争由此爆发。战争初期,朝鲜取得重大军事胜利。但以美国为首的联合国军在仁川登陆后,朝鲜半岛局势逆转,同时美国放弃原有对台政策,公开保护台湾。10月中国人民志愿军入朝参战,保家卫国。中朝军队收复平壤,并把联军赶回到三八线附近,扭转了战局,迫使美国坐到了谈判桌前。1953年6月,朝,中,美三方签署了《朝鲜停战协定》,朝鲜战争结束。“西方侵略者几百年来,只要在东方一个海岸上架起几尊大炮,就可霸占一个国家的时代,一去不复返了。”

——摘编自谭旌樵主编的《抗美援朝战争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朝鲜战争爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对中国影响。

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1929年,16岁的李国豪考入同济大学,家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业。1938年秋,李国豪赴德留学,他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响,这位年仅27岁的中国青年获“悬索桥李”美誉。二战结束以后,李国豪谢绝导师的劝阻和挽留,毂然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作。20世纪80年代中期,上海开发浦东在即,黄浦江上造桥迫在眉睫。李国豪向时任上海市长江泽民力陈中国人自己设计、建造南浦大桥的理由。南浦大桥的成功兴建,形成了中国自主建设大桥的高潮,赢得了中国桥梁赶超世界先进水平机会。

——摘编自黄辛等《“同济之魂”李国豪》

(1)根据材料并结合所学知识,简评李国豪的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李国豪的可贵品质。

赣州市2020~2021学年度第一学期期末考试

高三历史试卷(解析版)

考试时间:100分钟:满分:100分。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卷上

第I卷(选择题)

一.选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请把答案写在答题卷上。

1. 西周时期贵族世家内使用家臣进行管理,家臣领有封地。迨及春秋中后期,家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣。这种变化

A. 表明“礼崩乐坏”成为普遍现象 B. 体现古代官僚政治萌芽趋向

C. 说明诸侯国控制的土地不断减少 D. 反映家臣社会地位日益降低

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】从材料“家臣俸禄出现了谷禄形式,有些诸侯国内的家臣成分也日益复杂化,如鲁国施氏依据“忠良”选任齐鲍国为家臣”,可知春秋末年的家臣制度开始打破世袭,具有了古代官僚政治的一些特点,故选B项;材料不能得出礼崩乐坏是普遍现象,排除A项;材料体现的是家主给予家臣的收入方式改变,不能体现出诸侯控制的土地减少,排除C项;材料体现的是家臣来源成分变化,没有涉及家臣社会地位的降低,排除D项。

2. 下图为素有“天下第一剑”美誉的春秋越王勾践剑。它于1965年冬天,在湖北省荆州市附近的望山楚墓群中出土。据在场文物工作者回忆,一名开采队员一不留神就将手指割破,血流不止。专家通过对剑身铭文的解读,证明此剑就是传说中的越王勾践剑。据此可推断

A. 春秋时期楚国和越国有着--定交往 B. 春秋时期越国民营手工业非常兴盛

C. 春秋时期越国的铁器铸造工艺精湛 D. 勾践剑的剑身铭文字体应该是隶书

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】越国越王勾践剑在楚墓群中出土,说明当时两国是有着交往的,故选A项;该剑应该是官营手工业且当时民营手工业刚刚兴起,排除B项;该剑是青铜剑,如是铁剑,早已锈迹斑斑,排除C项;隶书是秦朝出现,排除D项。

3. 公元前220年,秦始皇下令修建了以咸阳为中心的驰道:公元前212年,蒙恬主持修建了一条由咸阳向北的“直道”,经云阳、上郡直达九原,全长900余公里。后在云贵地区修“五尺道",在湖南、广东等地修筑了攀越五岭的“新道”.这些道路的修建有利于

A. 法家思想权威树立 B. 重农抑商的推行

C. 多民族国家的发展 D. 秦朝的长治久安

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料中秦朝修建驰道、直道、“五尺道”、“新道”,有利于加强全国各地的联系和交流,有利于统一多民族国家的发展,故C正确;材料与树立法家思想权威无关,故A项错误;道路的四通八达,主要是为了加强对地方的控制和交流,有利于经济发展,与重农抑商无关,排除B项;材料并不能体现出社会秩序安定,相反,有秦一代,修建如此多的道路,加重了百姓负担,不利于统治的长治久安,故排除D项。

4. 古代中国墓砖画包含着丰富的历史信息,是我们学习历史的重要资料。下面两幅是魏晋时嘉峪关出土的墓砖画,它们反映出魏晋的时代特征是

A. 经济繁荣 B. 政权并立 C. 民族融合 D. 战争频繁

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】从材料图片可以看出,胡人耕作图反映农耕化,汉人烧烤是受少数民族的影响,体现的是民族融合的趋势,C正确;ABD与材料无关,未涉及。故选C。

5. 《宋刑统》卷十三《广婚伴:婚田入子》中规定:“所有论竞田宅、婚姻、债负之类取十月一日以后,许(允许)官司受理,至正月三十日住(停止)接词状,三月三十日以前断遣须毕。”这一举措旨在

A. 提高地方行政效率 B. 确保地方司法公平

C. 强化中央集权制度 D. 保证农时不妨农务

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,宋代地方司法机构审理民事案件具有时间限制,结合所学知识,农历“二月初一到九月三十日”正是农忙时期,这种规定有利于避免因审理案件耽误农时,故选D项;根据材料“取十月一日以后,许官司受理”可知,在此时间段内,会积压大量案件,不利于提高司法效率,排除A项;材料反映的是政府从不违农时角度出发,限制案件审理时间,不能确保司法公平,排除B项;材料反映的是政府从不违农时角度出发,限制案件审理时间,不涉及中央集权,排除C项。

6. 明朝后期的李贽提出“穿衣吃饭,即是人伦物理”的主张,挑战“天理”学说:文艺复兴时期的薄伽丘在《十日谈》中抨击封建道德和教会的禁欲思想,二者本质上反映

A. 新兴资产阶级反封建的要求 B. 市民阶层对通俗文化的追求

C. 资本主义萌芽促进人性解放 D. 商品经济发展推动制度变革

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】明中后期资本主义萌芽的出现,反映在思想上是李贽的离经叛道;14世纪意大利资本主义萌芽的出现,反映在文艺复兴中抨击禁欲思想。文艺复兴矛头并未指向世俗的封建君主专制统治,而是天主教神学的蒙昧主义、禁欲主义,故选C项;明清时期没有产生资产阶级,也并未上升到反封建制度的高度,排除A项;B项未能体现本质,排除;材料没有体现制度变革,排除D项。

7. 乾隆年间的《旷州府志》记载:广东东莞县西南乡间,农家在田间劳作之余,“则捆莞为席,辫麦为帽,穿绒为伞”,其产品大多是投向当地城乡市场。这反映了

A. 自然经济已开始解体 B. 农民财富意识的增强

C. 区域间长途贸易兴盛 D. 重农抑商政策的终止

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料反映农民农事之余,为增加收入而兼业,B项正确。自然经济开始解体是在鸦片战争以后,A项不符合史实,排除;材料反映不出区域间长途贸易兴盛,排除C项; D项不符合史实。

8. 1854年,英国向清政府提出中国全境开放通商、外国公使常驻北京、鸦片贸易合法化等18项修约条款。清朝君臣认为《南京条约》是“万年和约”,不应另立新章,对英国的要求未予理睬。这表明清政府

A. 竭力维护国家主权完整 B. 观念严重滞后于世界发展

C. 践行“师夷长技以制夷” D. 动员民众抵抗侵略的决心

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】据材料“1854年列强依据《望厦条约》提出修约要求,清政府却坚持《南京条约》是万年和约”可知,清政府不守信约,同时不能正确认知中英《南京条约》等条约的签订,列强取得了协定关税、治外法权、划定租界等特权,则明显是不折不扣的不平等条约,而清政府仍然存在天朝上国的观念,严重滞后于世界发展,故选B项;清政府对前面的不平等条约,不设法废除,反而认为是“万年和约”,排除A项;材料没有体现““师夷长技以制夷”,排除C项;材料没有体现清政府动员民众抵抗侵略,排除D项。

9. 19世纪中后期,原来“一直处在思想话语边缘”的诸子学进入了士人关注的视野。

派别 相关史事

兵家 1861年,胡林翼编撰的《读史兵略》出版,产生了很大影响。

农家 1863年,夏燮为《广蚕桑说》作序时说,蚕丝出口之数惊人,几与茶

叶相同,如不注意技术改进,这个维持贸易平衡的产业将无法持续。

墨家 1896年,王仁俊根据《墨子·尚同》“ 选天下之贤者立以为天子”

论证泰西“举民主,有万国公法,皆取于此。”

对此解释合理的是

A. 借助诸子思想宣传西学 B. 探讨西方思想源于中国

C. 动摇中国传统价值观念 D. 借以探索救亡图存道路

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料诸子学进入了士人关注的视野,如用《墨子》“论证泰西‘举民主,有万国公法,皆取于此’”等,其主要目的是从传统文化中寻求探索救亡图存道路,故选D项;借助诸子思想,主要不是为了宣传西学,排除A项;诸子学进入了士人关注的视野,不是为了探讨西方思想源于中国,胡林翼和夏燮也没有体现,排除B项;材料没有体现动摇中国传统价值观念,排除C项。

10. 1903年10月媒体报道,“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”,参加乡试时只好装假辫子入场考试。据胡适回忆,在上海中国公学读书时,“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”。这表明

A. 断发革命成为当时社会共识 B. 当时思想观念呈现新旧并存特点

C. 维新变法运动获得巨大成功 D. 当时清政府对剪辫子持支持态度

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料“江南之新学国民及留学生多剪去辫发”及上海“还有一些激烈的同学往往强迫有辫子的同学剪去辫子”,但参加乡试时装假辫子入场考试,反映了对于剪去辫子,有人支持,有人不支持,故选B项;材料为1903年,不能说成为社会共识,排除A项;维新变法运动是失败的,不能说取得巨大成功,排除C项;从“参加乡试时只好装假辫子入场考试”可知清政府仍然反对剪辫子,排除D项。

11. 据记载,1912年中华民国国会选举所登记的选民共有4000多万人,比1909年清末新政时咨议局选举时的170多万人增加了24倍以上。这一变化反映了

A. 国人的参政意识得到提高 B. 民众的民主权力得到保障

C. 辛亥革命有广泛群众基础 D. 辛亥革命推翻了封建统治

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】同样为全国选举,民国初年的国会选举选民人数远高于清政府时的咨议局选举,说明辛亥革命后国人参政意识的提高,故A项正确;选民人数大幅增长,不能反映出民众的民主权力得到保障,排除B项;辛亥革命缺乏群众基础,排除C项;辛亥革命推翻了帝制,而非封建统治,排除D项。

12. 下表为各省归附国民政府的时间表。这说明

A. 革命势力未影响到北方 B. 国民政府完全统一了中国

C. 国共合作推动革命发展 D. 工农武装割据成燎原之势

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是越来越多的省份归附国民政府,反映了国共第一次合作、北伐的胜利进军和国民大革命的发展,故选C项;表格中提示,陕西、河南、山西归附了国民政府,排除A项;国民政府形式上统一全国是在1928年东北易帜后,排除B项;材料是国民政府,不是工农武装割据,排除D项。

13. 抗日战争刚结束时,中国共产党就提出了保护民族工商业的城市政策,要求我军进入城市后要“保护城市工商业”,并帮助他们恢复与发展生产。1946年4月,中共中央又制定了《关于工业政策的决定(草案)》,详细闸述了党的保护民族工商业、提倡发展私入资本主义的政策。中国共产党此举的政治目的是

A. 分化国民党阵营 B. 争取和团结中间力量

C. 促进经济的恢复 D. 扩大自身的阶级基础

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是抗日战争后,1945年和1946年中共保护民族工商业、提倡发展私人资本主义的政策,其政治目的是争取和团结民族资产阶级,取得新民主主义革命的胜利,故选B项;国民党是代表大地主大资产阶级利益,排除A项;C项不符合题意,排除;中共为无产阶级政党,其自身阶级基础是无产阶级,排除D项。

14. 1958年开始的“全民办铀矿”运动,持续了三年时间,我国获得150余吨土法炼制的重铀酸铵,为初期的核燃料生产提供了原料,使中国在原子弹的竞赛中缩短了一年时间。这体现了

A. 人民建设社会主义热情高涨 B. 我国核燃料生产迈入世界先进行列

C. 大跃进使经济结构趋于合理 D. 大规模社会主义建设即将全面展开

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】材料反映的是大跃进时期的“全民办铀矿”运动,“土法炼制”可知人民群众建设社会主义的热情高涨,故选A项;土法炼制重铀酸铵可见并不先进,排除B项;大跃进时期,左倾错误开始泛滥,排除C项;大规模社会主义建设在全国展开是1956年开始,排除D项。

15. 建国初期中国对外贸易重心转向苏联和东欧社会主义国家,同时并没有忽视与西方国家的贸易。从1957年到1965年,亚、非、拉发展中国家与包括日本、西欧在内的西方国家,在中国对外贸易中所占比重分别升至33.4%、41.0%.这反映

A. 意识形态决定新中国的外交政策 B. 国际关系变化影响对外经济交往

C. 60年代中期,中国外贸发展迅速 D. 西方国家放弃了对中国外交封锁

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】新中国成立后,以美国为首的西方国家对中国采取敌视、封锁和孤立。新中国奉行“一边倒”的外交政策,主要与苏联等社会主义国家发展对外贸易;20世纪50年代末中苏关系逐步恶化,中国积极与广大发展中国家发展对外关系,主要与亚非拉发展中国家和一些西方国家发展对外贸易。故选B项。国家利益决定新中国的外交政策,故A项错误。60年代中期,中国外贸总体上并没有很大发展,故C项错误。60年代西方国家并末放弃对中国外交封锁,故D项错误。

16. 1965年发行的《纪念抗日战争胜利二十周年》邮票,全套四枚,分别是“毛主席在著作”“人民战争胜利”“光荣参军”“八路军东渡黄河”。1985年发行的《抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年》邮票,全套2枚,一枚“卢沟桥中国军队奋起抗日”,另一枚“八路军和民兵战斗在长城内外”。这一变化反映了

A. 历史认识视角的变化 B. 随意改变历史的倾向

C. “双百方针”的确立 D. 政治是史学研究根本

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知1985年发行的邮票,增加了国际性内涵,与世界反法西斯战争相联系,增加国民党军队抗日内容,由此可见中国当时历史研究视角的发展,故选A项;材料体现的是历史研究视角的变化,不是随意改变历史,排除B项;双百方针的确立是1956年,排除C项;忠于史实是历史研究的根本,排除D项。

17. 柏拉图曾就雅典民主制度指出:“……只要有谁建议要稍加约束,他们(指公民)就会觉得受不了,就要大发雷霆。到最后像你所知道的,他们真的不要任何入管了,连法律也不放在心……。柏拉图旨在强调

A. 雅典民主政治具有明显的虚伪性 B. 主权在民容易导致城邦内部混乱

C. 直接民主导致了雅典的派系纷争 D. 古代雅典直接民主政治存在弊端

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“只要有谁建议要稍加约束”“他们真的不要任何人管了,连法律也不放在心上”可知,柏拉图在批判雅典的直接民主政治导致社会混乱,故选D项;柏拉图是为了维护雅典民主政治,排除A项;B选项表述有误,排除;材料体现不出派系纷争,排除C项。

18. 罗马帝国时代,出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶的家庭,不能单独出卖丈夫而留下妻子和孩子:人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋郭他们。这种趋势说明

A. 罗马奴隶政治地位的提高 B. 罗马侧重民事纠纷的调解

C. 自然法精神渗入罗马社会 D. 万民法逐步取代了公民法

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】帝国时代出现的对于奴隶家庭完整性的重视、注意正式的埋葬奴隶的趋势,说明当时对奴隶的最基本权利有一定的维护,体现了自然法精神,C项正确;古罗马帝国是奴隶社会,奴隶并没有政治地位,排除A项;材料题干主旨不是侧重于解决民事纠纷,排除B项;万民法针对的是自由人而非奴隶,排除D项。

19. 中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地闸释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。造成这一转变的根本原因是

A. 思想专制的强化 B. 城市文化的兴起

C. 启蒙思想的传播 D. 资本主义的发展

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】材料体现的是人们对劳动观念的转变,通过“认为劳动是一切财富的源泉”,可知导致这种变化的根本原因就在于资本主义的发展,故选D项;材料没有体现出君主专制的强化,排除A项;城市文化兴起的根源是经济的发展,排除B项;启蒙思想传播的根源是经济的发展,排除C项。

20. 在英王爱德华斡旋下,英国通过1911年议会法,该法规定:财政法案为“一件公共关系法案”,每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律。其他一般法案,上院只能否决两次,若下院连续三次通过,并经英王批准,即可成为法律。这表明英国

A. 体现出三权分立的政治原则 B. 议会政治受到了严重挑战

C. 在传统与现实之间谋求平衡 D. 国王政治权力日趋扩大

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“每一个财政法案在经过下院议长认证后,上院不得加以修正或否决,一俟英王批准立即成为法律”可知,英国下院权力在扩大,满足民主政治发展的现实需要,根据材料“上院只能否决两次”可知,仍保留了上议院的某些传统权力,故选C项;题目反映的是上下两院的权力分割,不是行政、立法、司法三者之间的分立,排除A项;材料反映了英国议会政治的发展,排除B项;据所学,17世纪—18世纪国王的权力被削弱,排除D项。

21. 1912年5月,当威廉二世威胁要将在阿尔萨斯---洛林实行的新宪法“击成碎片”时,各地民众立即爆发了大规模的反对“个人政府”的运动,甚至自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主“不要超越宪法的约束”。这一事件表明德国

A. 民众宪法意识增强 B. 已经建立起完善的民主制度

C. 政府决策被民意左右 D. 皇帝逐渐处于统而不治地位

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“自由党、中央党和保守党的许多报刊也警告这位君主‘不要超越宪法的约束’”可知,民众认为法律地位至高无上,故选A项;据《德意志帝国宪法》可知,当时的德国具有浓厚的专制色彩,B项说法不符合史实,排除B项;“一战前”德意志帝国宪法确立的君主立宪政体,保留了浓厚的专制残余,君主是实,立宪为虚,威廉二世的行为是专制,不是政府决策,排除C项;按照《德意志帝国宪法》规定,帝国皇帝握有实权,D项说法错误,排除D项。

22. 下表为1924-1928年间私人企业在苏联部分工业产值中所点比重

材料反映了苏联

A. 工业化建设取得了巨大成就 B. 对资本主义社会制度的恢复

C. 城乡居民生活水平有所提高 D. 实现了农业国向工业国转变

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据“私人企业在苏联部分工业产值中所占比重为:缝纫工业为70%,制鞋工业为70%,食品加工业为34%,皮革工业为27%”等信息可知,苏联的私人企业主要集中在与民生相关的小工业中,私人企业的发展有助于提高城乡居民的生活水平,故选C项;苏联工业化取得巨大成就是在斯大林时期,排除A项;材料反映的是新经济政策的实施,是实行国家资本主义,是为了向社会主义过渡并建设社会主义,不能说是恢复资本主义社会制度,排除B项;苏联第一个五年计划开展的时间是1928—1932年,时间不符,排除D项。

23. 美国经济学家弗里德曼提出的“坚持经济自由,强调货币作用”理论,在20世纪五六十年代反响平平,甚至饱受质疑。但1976年,弗里德曼却因此获得诺贝尔经济学奖。该理论地位的变化折射出

A. 两极对峙下学术发展曲折 B. 诺贝尔经济奖权威性降低

C. 理论必须服务于现实需要 D. 战后西方经济发展的历程

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据材料“坚持经济自由,强调货币作用”可知,弗里德曼主张限制国家干预经济,而20世纪五六十年代正是战后西方资本主义奉行凯恩斯主义、盛行国家干预的时期,使得他的主张“反响平平”,但在经历20世纪70年代初的经济滞胀后,西方国家逐渐减少国家干预,他的主张获得更多关注,以致获得诺贝尔经济学奖,故选D项;材料反映的是西方经济理论,与两极对峙无关,排除A项;材料反映的是弗里德曼经济理论的地位变化,与诺贝尔奖权威性无关,排除B项;经济理论的提出是多方面因素的结果,并不一定要服务于现实需要,排除C项。

24. 20世纪70年代,不结盟运动在政治领域进行反殖、反帝、反霸斗争的同时,还在经济领域展开斗争,1979年六次不结盟国家首脑会议通过了《关于国际经济合作促进发展的全球谈判的决议》,该决议被载入联合国大会第34/138号决议。这表明

A. 第三世界的影响力增强 B. 联合国职能重心发生转移

C. 民族独立运动发展迅猛 D. 不结盟运动主导国际事务

【答案】A

【解析】

分析】

【详解】结合材料及所学知识可知,不结盟运动的主张受到联合国的重视并被载入联合国大会决议,说明第三世界的影响力增强,故A项正确。材料不能体现联合国职能重心的转移,排除B项;材料并未体现独立运动的发展,排除C项;D项表述不符合史实,故排除。

25. 1936年,达利敏锐地预感到西班牙内战的来临,便创作了《内战的预感》(如下图)。画中的主体形象是人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。该作品

A. 真实客观地再现了社会生活 B. 突出了光与色的和谐

C. 反映了西方资本主义的繁荣 D. 体现了现代主义风格

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】西班牙画家达利的《内战的预感》,是西方现代抽象主义绘画的代表作。根据材料和所学可知,“人体经拆散后重新组合起来的荒诞而又恐怖的形象。达利用这种夸张、变形、重组的方式表达对内战的痛诉”,故选D项;此画作非写实的风格,排除A项;印象派注重光与色的应用,多展现瞬间印象,笔法粗放,排除B项;20世纪的现代主义艺术作品,以荒诞个性的表现手法,反映西方资本主义陷入危机,排除C项。

第II卷(非选择题)

二、非选择题(本大题包括必考题和选考题两部分,共50分。其中26、27.28为必做题,29.30、31为选做题)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋末,孔子自由讲学,儒家兴起。下建战国,百家竞兴,游士声势,递增递盛。一面加速了古代封建统治阶层之崩清。一面仪成了泰、汉以下统一大运之开始。中国四民社会以知识分子“士"的一阶层为之领导之基础于以奠定,是为中国史上,士阶层活动之第一期。两汉隆尊儒学,创设了此下文治政府的传统,是为士阶层活动之第二期。

——王国维《国史大纲》

材料二 在整个18世纪有一个明显的发展趋向,那就是中间阶层的数量和影响增加。由于海外贸马的扩展,育人人数和财富都在增长。中间阶层不仅在数量上迅速扩大,而且发展出,自己的意识形态,正在变成一个界限湿渐明确的集用。它以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立。1761年以后,商人和律师在议会中占的席位还渐增多,这反映了经济的扩张和中间阶层的成长。中间阶服不会把自己圆于一隅之地,而是寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围。

——舒小昀《18世纪英国社会流动分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明古代中国士阶层活动“第一期”、“第二期"出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析18世纪英国中间阶层壮大的历史影响。

【答案】(1)“第一期”原因:社会的转型;生产力发展,新兴地主阶级的兴起;私学的发展;“百家争鸣”局面的形成。第二期原因:大一统的需要;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”;重用儒生做官;创办太学。

(2)壮大了资产阶级的力量;促进了资产阶级启蒙思想的传播;推动了资产阶级代议制的发展和完善;推动了海外殖民扩张;推动了工业革命的开展。

【解析】

【详解】(1)根据材料内容可知“第一期”是指春秋战国时期,“第一期”出现的原因结合所学内容可知主要和社会的转型、生产力发展、新兴地主阶级的兴起、私学的发展、“百家争鸣”局面的形成等因素有关。“第二期”是指两汉时期,第二期出现的原因结合所学内容可知主要和大一统的需要、汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”、重用儒生做官、创办太学等因素有关。

(2)根据“以自己的商业财富和自己的生活背景为荣,形成了自己的文化和传统,并开始谋求政治权力和独立”、“寻求更广间的场所,拓展更大的活动范围”可知18世纪英国中间阶层壮大的历史影响主要是壮大了资产阶级的力量;促进了资产阶级启蒙思想的传播;推动了资产阶级代议制的发展和完善;推动了海外殖民扩张;推动了工业革命的开展。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地。“九一八”事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北。同时,陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督。此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面,其他重要方面如工业、矿业、商业均未涉及。即便如此,许多项目也因资金短缺而被迫中断。西北公路建设靠张学良、杨虎城的部队进行修筑,部队忙于军事,筑路计划自然就放弃了。由于华北事变、西安事变特别是抗战全面爆发,此次西北开发可以说是不了了之。

——摘编自杨乃良《民国时期西北建设研究》

材料二 1999年9月,党的十五届四中全会明确提出:国家要实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。2000年1月16日,国务院成立由朱镕基、温家宝任正副组长的西部地区开发领导小组。该小组在有关部门进行的大量调查研究基础上,提出了实施西部大开发战略的初步设想。同年10月党的十五届五中全会结束后,国务院就西部大开发中的资金投入、投资环境、对外对内开放吸引人才和发展科技教育等制定了若干具体政策措施,明确规定当前和今后一个时期的重点任务和目标。到2000年,西部地区十大重点工程全部开工。2001年,又一批重点工程相继开工,基础设施建设加快有力的推动了西部地区经济发展和社会进步。

——摘编自《中国共产党新时期简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析国民政府西北开发的背景,并概括国民政府西北开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因。

【答案】(1)背景:国民政府开展“国民经济建设运动”;西北经济长期落后的状况;东北沦陷,民族危机日益深重;革命根据地的发展壮大威胁国民党的统治。

特点:开发规模小,投入资金有限;开发领域比较狭窄;政府主导;时间短暂、被迫中断。

(2)条件和时机不同;政府重视程度不同:措施及执行力度不同;国内外局势不同。

【解析】

【详解】(1)背景:根据“20世纪30年代初,西北地区交通不便,工业基础薄弱,仍处于贫困落后的境地”并结合所学得出国民政府开展“国民经济建设运动”;西北经济长期落后的状况;根据“‘九一八’事变后国民党政府感到了民族危机,于是把注意力放到西北”得出东北沦陷,民族危机日益深重;根据“陕北革命根据地的不断发展状大给国民党造成极大威胁。全国经济委员会只在兰州设立西北办事处,加强对西北开发的管理和监督”得出革命根据地的发展壮大威胁国民党的统治。特点:根据“此次西北开发规模很小,总计投入二百多万元,开发内容主要是水利、交通、农产品改良和卫生方面”得出开发规模小,投入资金有限;开发领域比较狭窄;政府主导;根据“许多项目也因资金短缺而被迫中断”得出时间短暂、被迫中断。

(2)新时期中国政府与20世纪30年代国民政府对西北开发出现不同结局的原因可综合材料内容从条件和时机、政府重视程度、措施及执行力度和国内外局势等方面总结概括。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料 科学作为一种纯思维的形式,是人脑所获得的卓越的成就之一。科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决,另一方面却使其他一些问题日益恶化。在当今世界,科学改变了对宗教、对上帝和对人的看法,并有助于传播一些由来已久的信念。……这样就为自由与民主制度里的信仰产生打下了基础。因此,现代科学的历史影响,远远超过改变人类理解力和改变自然力的专业知识范畴。

——摘编自《世界现代史》(美)R.R帕尔默(R.R.PALMER)著

从以上材料中提取一个主题,井结合世界近现代史的史实子以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

【答案】示例一:主题:科学进步促进了社会财富的增长

阐述:①18世纪末,瓦特发明的改良蒸汽机广泛地应用于工业生产,人类进入“蒸汽时代”,19世纪中期,欧美国家先后完成工业革命,极大地促进了社会生产力的提高。②19世纪晚期,电力的广泛应用使人类进入“电气时代”,交通运输业的发展、化学工业的产生、近代电讯事业的进步等,极大促进了世界经济的发展。③二战后,以信息技术、原子能技术、航天技术、生物工程等为代表的第三次科技革命兴起,推动了社会的进步和发展。伴随着科技革命的进行,社会生产力迅猛发展,社会财富也激剧增长。

总之,科学技术是第一生产力,是社会财富增长的根本动力。

示例二:主题:科学进步促进了人们思想解放

阐述:①17世纪,牛顿力学体系的提出,完成了人类对自然界认识史上的第一次理论大综合,为人们提供了理性思维的方法,促进了启蒙运动的开展。②19世纪中期,达尔文提出进化论,沉重打击了上帝创造万物的学说,促进人们思想解放。③20世纪初爱因斯坦提出相对论,形成了全新的时空观、运动观和物质观,是人类思想发展史中的一次根本性变革,对整个自然科学和哲学都产生深远影响。

总之,科学是反对宗教迷信和改变旧思想、旧传统的思想武器,大大促进了人们思想解放。

示例三:主题:科学技术是一把“双刃剑”

阐述:①18世纪晚期开始,改良蒸汽机广泛使用,推动了机器生产的普及,极大地促进了社会生产发展。但是,蒸汽机的广泛使用,导致煤炭资源的大量开采和消耗,造成大气污染日益严重,破坏了生态环境。②19世纪初,汽船的发明促进了世界航海事业的发展,加强了世界各地区间的联系。但汽船的发明也增强了西方列强征服世界的能力,使亚、非、拉国家和地区蒙受更大灾难。③19世纪晚期,第二次工业革命中化学工业的发展,生产了大量日用化工品,丰富了人们的生活。但化学工业的发展,也催生了毒气等化学武器的发明,使战争更具杀伤力,给人类造成空难。

总之,科学技术的发展给人类造成双重影响,一方面促进了人类社会的进步,另一方面给人类造成消极影响。

示例四:主题:科学进步推动了启蒙思想的传播

阐述(略)

【解析】

【详解】本题为开放性试题,没有固定答案。解答本题首先应根据材料内容总结论点,再结合所学围绕论点展开论述。如根据“科学对现实生活的影响越来越大,与人类健康、财富和幸福息息相关,科学改变人口的情况,改变原料的使用,革新了生产、交通、商业以及战争方式。从而使困挠人类的一些问题得到解决”可知科学进步促进了社会财富的增长,结合两次工业革命、第三次科技革命对人类社会的促进作用以及带来社会财富的暴涨展开论述即可。从其他角度总结论点展开论述,言之有理亦可。

29. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在我国封建社会地方监察制度史上,无论是汉代的部刺史,还是唐代的道采访处置使,均为一级地方监察体制,宋代则建立了究备的二级监察体制。路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏。各级监察体制除监司外,某些时期还设走马承受,作为皇帝耳目。地方监察体制比较严密,除监司、通判有监察职能外,郡守也有监察的职能。路级长官不仅要接受台谏和职能相关的上级机构的监察,而且还要受到监司之间的互察。府州军监级长官不仅要接受监察而且要受到时通判的刺举和同级长官之间的互察。县级长官不仅要接受监司、通判、知州的监察,而且县级长官之间也要互察。宋代监察体制的一个突出特点是,地方监察官既主监察,又参与地方政务。这种体制,旨在分割地方官权力,以防范地方割据的再现。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料和所学知识,概括宋代监察体制的特点。

(2)根据材料和所学知识,评价宋代监察体制。

【答案】(1)实行二级监察体制;地方监察体制比较严密,监察机构重叠;地方监察官既主监察,又参与地方政务。

(2)积极:有利于加强了中央集权;一定程度防止地方官违法行为(有利于整饬地方吏治)。

消积:出现冗官现象,加重财政负担;机构臃肿,行政效率低下;不利发挥地方积极性,导致积贫积弱。

【解析】

【详解】(1)根据“宋代则建立了完备的二级监察体制”得出实行二级监察体制;根据“路级监察机构,包括转运司、提点刑狱司、提举常平司等,统称监司。宋代的府、州、军、监级监察是通判厅。通判厅不仅要监察府州军监级官吏,而且还要按察本辖区的县级官吏”得出地方监察体制比较严密,监察机构重叠;根据“地方监察官既主监察,又参与地方政务”得出地方监察官既主监察,又参与地方政务。

(2)根据“旨在分割地方官权力,以防范地方割据再现”可知宋代的监察体制,积极的方面是有利于加强了中央集权;一定程度防止地方官违法行为。消极的方面则是出现冗官现象,加重财政负担;机构臃肿,行政效率低下;不利发挥地方积极性,导致积贫积弱。

30. 【历史选修3:20世纪战争与和平】阅读材料,回答问题

材料 日本投降的前夕,美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可。1948年8月和9月,南方和北方分别建国。1950年6月,双方在发生军事冲突,朝鲜战争由此爆发。战争初期,朝鲜取得重大军事胜利。但以美国为首的联合国军在仁川登陆后,朝鲜半岛局势逆转,同时美国放弃原有对台政策,公开保护台湾。10月中国人民志愿军入朝参战,保家卫国。中朝军队收复平壤,并把联军赶回到三八线附近,扭转了战局,迫使美国坐到了谈判桌前。1953年6月,朝,中,美三方签署了《朝鲜停战协定》,朝鲜战争结束。“西方侵略者几百年来,只要在东方一个海岸上架起几尊大炮,就可霸占一个国家的时代,一去不复返了。”

——摘编自谭旌樵主编的《抗美援朝战争》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朝鲜战争爆发的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析朝鲜战争对中国的影响。

【答案】(1)背景:朝鲜半岛分裂;美苏冷战;两大阵营对峙;朝韩双方意识形态和国家利益冲突。

(2)影响:中国民族自信心增强,国际地位提高;增强中国的战略安全;造成重大人员伤亡和财产损失;影响国内经济建设进程;中美敌对,中国长期被西方国家封锁包围;不利于台湾问题解决。

【解析】

第(1)问,主要考查学生综合分析与归纳的能力,依据材料信息“美国提出在朝鲜半岛以北纬38度线为界,美苏占领南部和北部的方案,得到苏联认可”以及战后美苏两大阵营的对峙、朝韩双方的意识形态与国家利益等信息分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生理解分析与知识运用的能力,朝鲜战争对中国的影响,可以从两个方面分析,一方面使中国国际地位的提高、增强国家安全,另外还可以从给中国带来的负面影响,如影响阶级发展、中国长期被西方国家所包围、不利于台湾问题解决等。

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料 1929年,16岁的李国豪考入同济大学,家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业。1938年秋,李国豪赴德留学,他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响,这位年仅27岁的中国青年获“悬索桥李”美誉。二战结束以后,李国豪谢绝导师的劝阻和挽留,毂然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作。20世纪80年代中期,上海开发浦东在即,黄浦江上造桥迫在眉睫。李国豪向时任上海市长江泽民力陈中国人自己设计、建造南浦大桥的理由。南浦大桥的成功兴建,形成了中国自主建设大桥的高潮,赢得了中国桥梁赶超世界先进水平机会。

——摘编自黄辛等《“同济之魂”李国豪》

(1)根据材料并结合所学知识,简评李国豪的主要贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李国豪的可贵品质。

【答案】(1)简评:投身桥梁科学研究,赢得国际声誉;归国执教,培养祖国桥梁事业人才;积极参与祖国桥梁建设,促进了中国桥梁事业的发展。

(2)可贵品质:勤奋好学、刻苦钻研;热爱祖国、报效祖国;迎难而上、责任担当。

【解析】

【详解】(1)简评:根据“他的博士论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》发表后,立即引起了德国桥梁工程界的极大反响”得出投身桥梁科学研究,赢得国际声誉;根据“毅然归国,回到母校同济大学执教。20世纪50年代,李国豪参与了武汉、南京长江大桥的设计建造工作”得出归国执教,培养祖国桥梁事业人才;积极参与祖国桥梁建设,促进了中国桥梁事业的发展。

(2)根据“家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,于1936年以全优的成绩毕业”得出勤奋好学、刻苦钻研;综合材料内容可知他还具有热爱祖国、报效祖国;迎难而上、责任担当的可贵品质。

同课章节目录