23 马说 训练提升课件31张PPT

图片预览

文档简介

23* 马 说

名 师 点 睛

1.巩固并积累常用文言实词、虚词,掌握古今异义词及词类活用现象。

2.了解本文的作者及文体特征;理解文意,结合具体语句掌握虚词在表情达意上的作用,体会托物寓意的写法,体会作者的观点和情感。

3.正确理解伯乐与千里马的关系,正确认识自我,努力学习,做有用之才。

以练助学

基础达标

“说”是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对某些问题的看法,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长。“说”具有以小见大的特点,形式上叙议结合,叙为议设,议由叙生,核心是议。这种文体语言简洁明了,写法灵活,常常借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即“托物寓意”。

“之”是文言文中常用、中考常考的虚词之一,其用法灵活多样:

(1)作代词,代指人、物、事,相当于“他(们)”“它(们)”等。

(2)作助词。结构助词:①用于定语和中心语之间,相当于“的”,如“奴隶人之手”;②用于主谓之间,取消句子的独立性,使之成为一个主谓短语,作为整个句子的某个成分,如“予独爱莲之出淤泥而不染”;③宾语前置的标志,如“何陋之有”;④定语后置的标志,如“马之千里者”。语气助词:用来凑足音节,起舒缓语气的作用,如“久之,目似瞑”。

(3)作动词,后面一般跟地点名词,译为“去、往、到”等,如“送杜少府之任蜀州”。

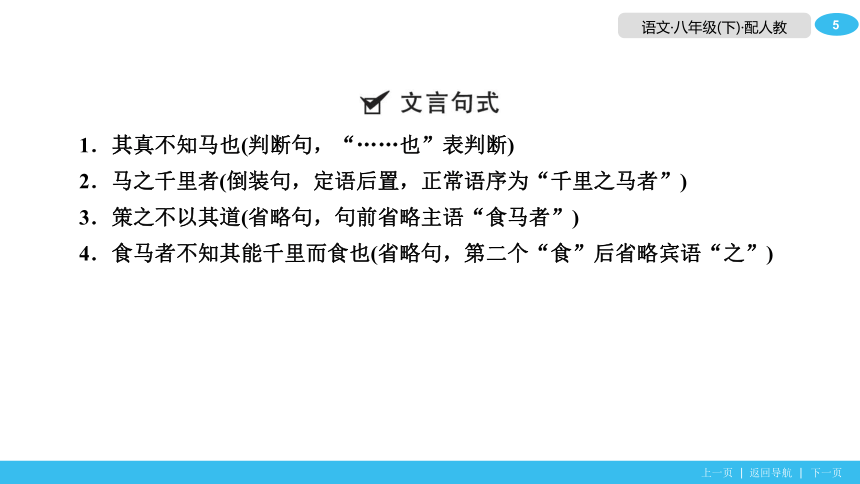

1.其真不知马也(判断句,“……也”表判断)

2.马之千里者(倒装句,定语后置,正常语序为“千里之马者”)

3.策之不以其道(省略句,句前省略主语“食马者”)

4.食马者不知其能千里而食也(省略句,第二个“食”后省略宾语“之”)

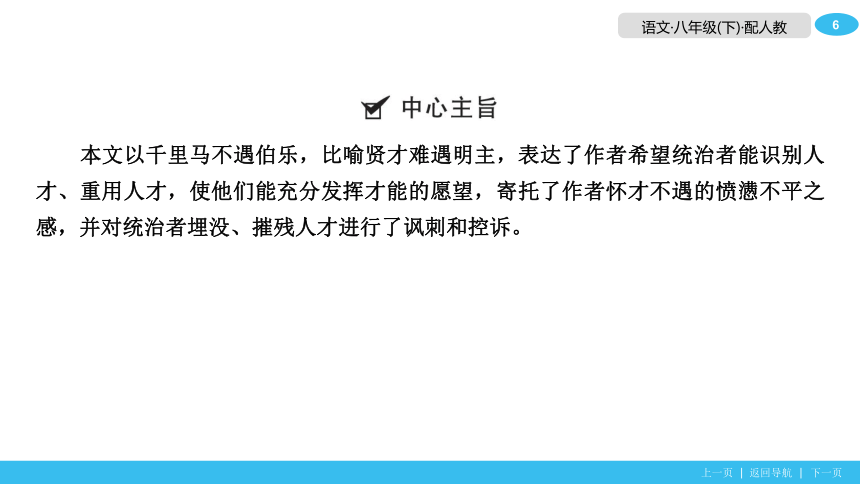

本文以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主,表达了作者希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能的愿望,寄托了作者怀才不遇的愤懑不平之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺和控诉。

基 础 巩 固

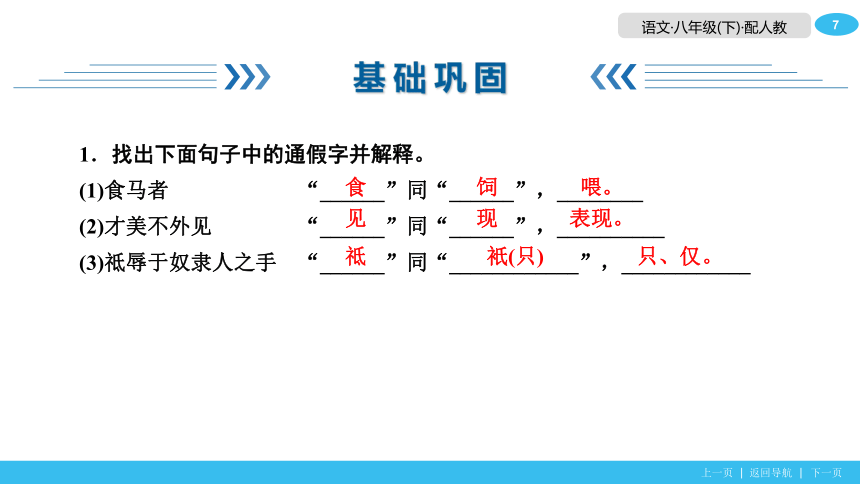

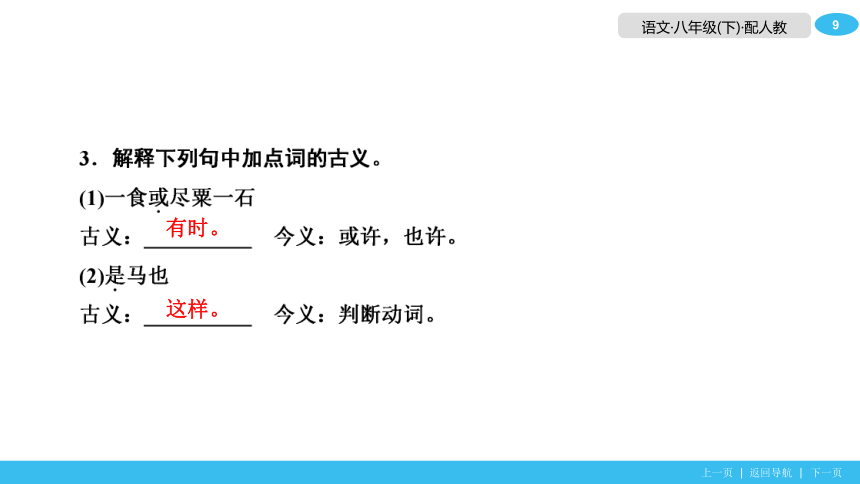

1.找出下面句子中的通假字并解释。

(1)食马者 “______”同“______”,________

(2)才美不外见 “______”同“______”,__________

(3)祗辱于奴隶人之手 “______”同“____________”,____________

食

饲

喂。

见

现

表现。

祗

衹(只)

只、仅。

有时。

这样。

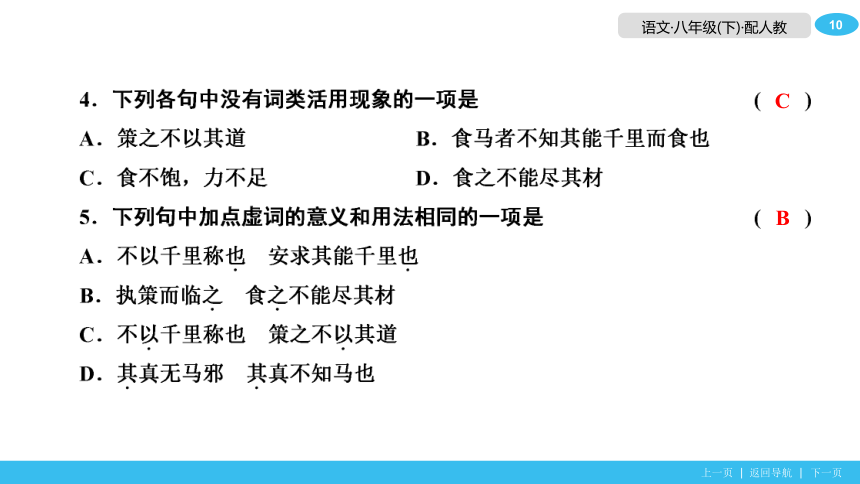

C

B

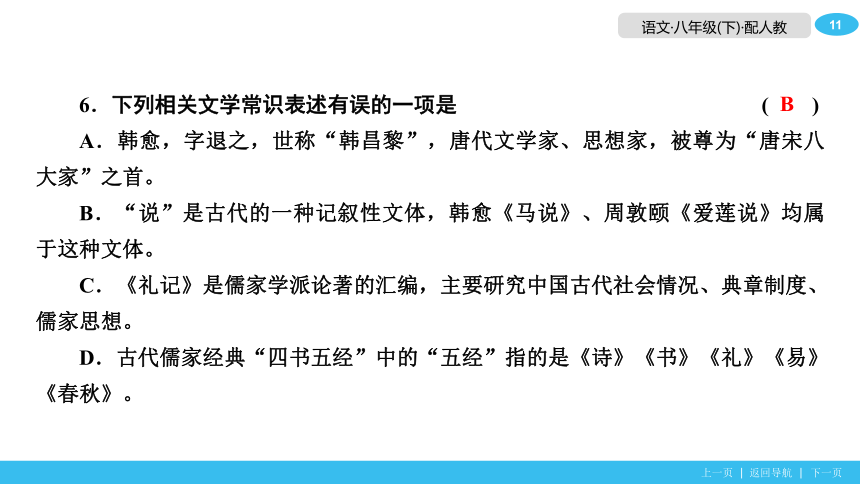

6.下列相关文学常识表述有误的一项是 ( )

A.韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家,被尊为“唐宋八大家”之首。

B.“说”是古代的一种记叙性文体,韩愈《马说》、周敦颐《爱莲说》均属于这种文体。

C.《礼记》是儒家学派论著的汇编,主要研究中国古代社会情况、典章制度、儒家思想。

D.古代儒家经典“四书五经”中的“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

B

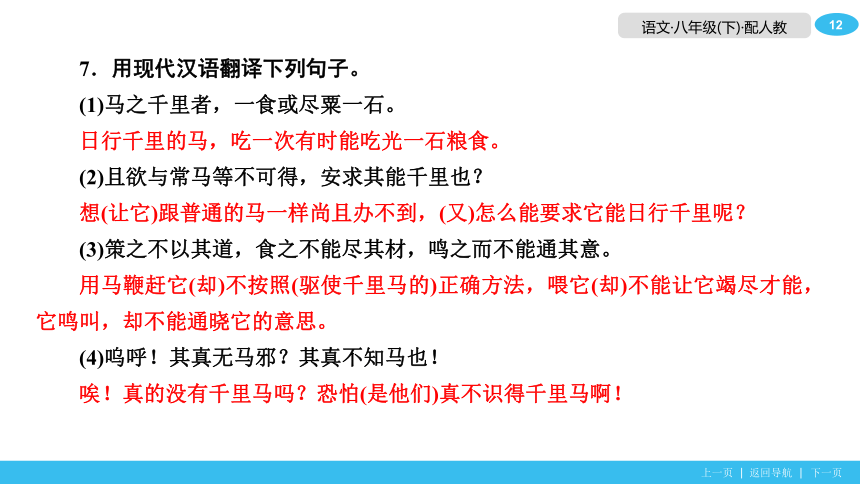

7.用现代汉语翻译下列句子。

(1)马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,吃一次有时能吃光一石粮食。

(2)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想(让它)跟普通的马一样尚且办不到,(又)怎么能要求它能日行千里呢?

(3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

用马鞭赶它(却)不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它(却)不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思。

(4)呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

唉!真的没有千里马吗?恐怕(是他们)真不识得千里马啊!

8.默写。

(1)(贵州黔东南中考)故虽有名马,___________________,_________________,不以千里称也。

(2)是马也,虽有千里之能,__________,__________,______________……

(3)“________________,__________________,______________________”,这是千里马的悲哀,因为它没有遇到伯乐这样的知己。

(4)《马说》中“____________,________________”两句论述了千里马与伯乐的关系。

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

食不饱

力不足

才美不外见

策之不以其道

食之不能尽其材

鸣之而不能通其意

世有伯乐

然后有千里马

课 内 阅 读

1.文中的“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

“伯乐”比喻善于识别、发现、任用人才的人。“千里马”比喻有才华的人。“食马者”比喻不识人才、埋没人才的统治者。

2.“且欲与常马等不可得”一句,道出了千里马的境遇之悲,虽有日行千里之能却英雄无路。结合第2段内容,谈谈千里马为何被埋没。

喂马的人不知道它是千里马,不能按照千里马的食量去喂养它,使它吃不饱,没有力气展现出它日行千里的才能。

拓展提升

能力达标

3.本文采用托物寓意的手法,看似写马,实则喻人。文章通过千里马的遭遇,讽刺了当时怎样的社会现象?

写出了有才之人终身不得其用的遭遇,讽刺了统治者昏庸愚昧、不识人才、摧残人才的现象。

4.作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

①对人才被埋没的痛惜之情;②希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能的愿望;③自己怀才不遇的愤懑不平之感。

5.(湖南娄底中考)结合全文,说说你对成为“千里马”的看法。

主观因素:自己要有真本领,并且要在关键的场合大胆把自己的才华展露出来;必要时要学会毛遂自荐。客观因素:①要能遇上任人唯贤、任人唯才的好领导;②领导要有伯乐的眼光,要能赏识人才、重用人才;③社会要营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好氛围,给千里马式的人才创造良好的成长环境。

拓 展 阅 读

D

C

(3)下列关于【甲】【乙】两文的叙述,不正确的一项是 ( )

A.【甲】【乙】两文虽然文体不同,但都直接批判了统治者肆意摧残人才的社会现实。

B.【甲】【乙】两文都使用了比喻的手法,【甲】文用“千里马”来比喻杰出人才,而【乙】文则用“病梅”来比喻因受摧残而性格扭曲的统治阶级御用人才。

C.【甲】文揭示了“食马者不知其能千里而食也”是千里马被埋没的根本原因。

D.【乙】文揭示了梅被摧残的根本原因是“文人画士孤癖之瘾”。

A

(4)用现代汉语写出下列句子的意思。

①骈死于槽枥之间,不以千里称也。

和普通的马一起死在马槽之间,不因为(自己是)千里马而著称。

②又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。

又不是愚蠢的想谋取钱财的人凭借他们的智慧和力量能做到的。

已则伈伈⑤泯泯⑥,饥哺饱嘻⑦,一无所为。群鼠复潜视,以为彼将匿形致己⑧也,犹屏伏不敢出。既而鼠窥之益熟,觉其无他异,遂历穴相告曰:“彼无为也。”遂偕其类复出,为暴如故。余方怪甚,然复有鸡雏过堂下者,又亟往捕之而走,追则啮者过半矣。余之家人执之至前,数⑨之曰:“天之生材不齐,有能者必有病。舍其病,犹可用其能也。今汝无捕鼠之能,而有噬鸡之病,真天下之弃才也哉!”遂笞而放之。

【注释】①铦(xiān):锋利。②絷维:系缚。③遽(jù):突然。④比:等,待。⑤伈(xǐn)伈:恐惧。⑥泯泯:茫然无知。⑦饥哺饱嘻:饥则吃食,饱则嬉闹。⑧匿形致己:意为故意躲藏以捕获自己。⑨数(shǔ):责备,斥责。

共同、一起。

适逢、恰好。

舍弃(抛开)。

C

(3)下列六个句子分为四组,全部表现猫“类有能”的一组是 ( )

①形魁然大,爪牙铦且利 ②恐其噬己也,屏不敢出穴者月余日 ③遽起而捕之 ④已则伈伈泯泯,饥哺饱嘻 ⑤遂偕其类复出,为暴如故

⑥又亟往捕之而走

A.①②③ B.④⑤⑥

C.①③⑤ D.②④⑥

A

(4)将下面的句子翻译成现代汉语。

余方怪甚,然复有鸡雏过堂下者,又亟往捕之而走,追则啮者过半矣。

我正感到很是诧异,这时刚好又有小鸡从堂下走过,猫又非常迅捷地追了过去,等我赶上,它已经把小鸡吃了大半了。

(5)《猫说》这则寓言故事告诉了我们什么?给了我们怎样的启示?

这则寓言故事告诉我们:有些人看似有优点,其实一无是处。故事给我们的启示:一个有缺点的人,能用他的长处为人谋事,我们应该给他成长的机会;反之,那些表面看似有优点的人,却把他的缺点发挥到了极致,这样的人不光难堪大任,更可能祸患无穷。

综 合 运 用

8.学习了韩愈的《马说》一文后,班级举行了“马的世界”的综合性学习活动,请你积极参与并完成下面的题目。

(1)如果请你担任这次活动的主持人,请你拟一个开场白,要求其中至少要引用一句含“马”字的古诗,或者两个含“马”字的成语。

示例:大家好!马是人类的朋友,但马似乎离我们很遥远。为了增进对马的了解,我们开展了此次综合性学习活动,希望各位同学一马当先,为小组竞赛立下汗马功劳。让我们一起走进马的世界吧!

(2)老师布置每人出一期以“马”为主题的手抄报。请你仿照栏目一的标题为这份手抄报再设计三个栏目标题。

栏目一:收集马的成语

栏目二:______________________

栏目三:________________

栏目四:________________

示例:吟诵马的诗作

讲述马的故事

欣赏马的画作

(3)文字是人类认识世界的见证,早在商代的甲骨文中就有了象形字“马”。请你认真探究“马”字的演变过程,按照要求写出探究的结论。

①从汉字起源的角度:__________________________________

②从汉字发展的角度:__________________________________

起初的汉字是对实物形状的描摹。

汉字的演变过程是由烦琐到简单。

名 师 点 睛

1.巩固并积累常用文言实词、虚词,掌握古今异义词及词类活用现象。

2.了解本文的作者及文体特征;理解文意,结合具体语句掌握虚词在表情达意上的作用,体会托物寓意的写法,体会作者的观点和情感。

3.正确理解伯乐与千里马的关系,正确认识自我,努力学习,做有用之才。

以练助学

基础达标

“说”是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对某些问题的看法,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长。“说”具有以小见大的特点,形式上叙议结合,叙为议设,议由叙生,核心是议。这种文体语言简洁明了,写法灵活,常常借讲寓言故事、状写事物等来说明事理,即“托物寓意”。

“之”是文言文中常用、中考常考的虚词之一,其用法灵活多样:

(1)作代词,代指人、物、事,相当于“他(们)”“它(们)”等。

(2)作助词。结构助词:①用于定语和中心语之间,相当于“的”,如“奴隶人之手”;②用于主谓之间,取消句子的独立性,使之成为一个主谓短语,作为整个句子的某个成分,如“予独爱莲之出淤泥而不染”;③宾语前置的标志,如“何陋之有”;④定语后置的标志,如“马之千里者”。语气助词:用来凑足音节,起舒缓语气的作用,如“久之,目似瞑”。

(3)作动词,后面一般跟地点名词,译为“去、往、到”等,如“送杜少府之任蜀州”。

1.其真不知马也(判断句,“……也”表判断)

2.马之千里者(倒装句,定语后置,正常语序为“千里之马者”)

3.策之不以其道(省略句,句前省略主语“食马者”)

4.食马者不知其能千里而食也(省略句,第二个“食”后省略宾语“之”)

本文以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主,表达了作者希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能的愿望,寄托了作者怀才不遇的愤懑不平之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺和控诉。

基 础 巩 固

1.找出下面句子中的通假字并解释。

(1)食马者 “______”同“______”,________

(2)才美不外见 “______”同“______”,__________

(3)祗辱于奴隶人之手 “______”同“____________”,____________

食

饲

喂。

见

现

表现。

祗

衹(只)

只、仅。

有时。

这样。

C

B

6.下列相关文学常识表述有误的一项是 ( )

A.韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家,被尊为“唐宋八大家”之首。

B.“说”是古代的一种记叙性文体,韩愈《马说》、周敦颐《爱莲说》均属于这种文体。

C.《礼记》是儒家学派论著的汇编,主要研究中国古代社会情况、典章制度、儒家思想。

D.古代儒家经典“四书五经”中的“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

B

7.用现代汉语翻译下列句子。

(1)马之千里者,一食或尽粟一石。

日行千里的马,吃一次有时能吃光一石粮食。

(2)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想(让它)跟普通的马一样尚且办不到,(又)怎么能要求它能日行千里呢?

(3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

用马鞭赶它(却)不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它(却)不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思。

(4)呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

唉!真的没有千里马吗?恐怕(是他们)真不识得千里马啊!

8.默写。

(1)(贵州黔东南中考)故虽有名马,___________________,_________________,不以千里称也。

(2)是马也,虽有千里之能,__________,__________,______________……

(3)“________________,__________________,______________________”,这是千里马的悲哀,因为它没有遇到伯乐这样的知己。

(4)《马说》中“____________,________________”两句论述了千里马与伯乐的关系。

祗辱于奴隶人之手

骈死于槽枥之间

食不饱

力不足

才美不外见

策之不以其道

食之不能尽其材

鸣之而不能通其意

世有伯乐

然后有千里马

课 内 阅 读

1.文中的“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

“伯乐”比喻善于识别、发现、任用人才的人。“千里马”比喻有才华的人。“食马者”比喻不识人才、埋没人才的统治者。

2.“且欲与常马等不可得”一句,道出了千里马的境遇之悲,虽有日行千里之能却英雄无路。结合第2段内容,谈谈千里马为何被埋没。

喂马的人不知道它是千里马,不能按照千里马的食量去喂养它,使它吃不饱,没有力气展现出它日行千里的才能。

拓展提升

能力达标

3.本文采用托物寓意的手法,看似写马,实则喻人。文章通过千里马的遭遇,讽刺了当时怎样的社会现象?

写出了有才之人终身不得其用的遭遇,讽刺了统治者昏庸愚昧、不识人才、摧残人才的现象。

4.作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

①对人才被埋没的痛惜之情;②希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能的愿望;③自己怀才不遇的愤懑不平之感。

5.(湖南娄底中考)结合全文,说说你对成为“千里马”的看法。

主观因素:自己要有真本领,并且要在关键的场合大胆把自己的才华展露出来;必要时要学会毛遂自荐。客观因素:①要能遇上任人唯贤、任人唯才的好领导;②领导要有伯乐的眼光,要能赏识人才、重用人才;③社会要营造尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的良好氛围,给千里马式的人才创造良好的成长环境。

拓 展 阅 读

D

C

(3)下列关于【甲】【乙】两文的叙述,不正确的一项是 ( )

A.【甲】【乙】两文虽然文体不同,但都直接批判了统治者肆意摧残人才的社会现实。

B.【甲】【乙】两文都使用了比喻的手法,【甲】文用“千里马”来比喻杰出人才,而【乙】文则用“病梅”来比喻因受摧残而性格扭曲的统治阶级御用人才。

C.【甲】文揭示了“食马者不知其能千里而食也”是千里马被埋没的根本原因。

D.【乙】文揭示了梅被摧残的根本原因是“文人画士孤癖之瘾”。

A

(4)用现代汉语写出下列句子的意思。

①骈死于槽枥之间,不以千里称也。

和普通的马一起死在马槽之间,不因为(自己是)千里马而著称。

②又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。

又不是愚蠢的想谋取钱财的人凭借他们的智慧和力量能做到的。

已则伈伈⑤泯泯⑥,饥哺饱嘻⑦,一无所为。群鼠复潜视,以为彼将匿形致己⑧也,犹屏伏不敢出。既而鼠窥之益熟,觉其无他异,遂历穴相告曰:“彼无为也。”遂偕其类复出,为暴如故。余方怪甚,然复有鸡雏过堂下者,又亟往捕之而走,追则啮者过半矣。余之家人执之至前,数⑨之曰:“天之生材不齐,有能者必有病。舍其病,犹可用其能也。今汝无捕鼠之能,而有噬鸡之病,真天下之弃才也哉!”遂笞而放之。

【注释】①铦(xiān):锋利。②絷维:系缚。③遽(jù):突然。④比:等,待。⑤伈(xǐn)伈:恐惧。⑥泯泯:茫然无知。⑦饥哺饱嘻:饥则吃食,饱则嬉闹。⑧匿形致己:意为故意躲藏以捕获自己。⑨数(shǔ):责备,斥责。

共同、一起。

适逢、恰好。

舍弃(抛开)。

C

(3)下列六个句子分为四组,全部表现猫“类有能”的一组是 ( )

①形魁然大,爪牙铦且利 ②恐其噬己也,屏不敢出穴者月余日 ③遽起而捕之 ④已则伈伈泯泯,饥哺饱嘻 ⑤遂偕其类复出,为暴如故

⑥又亟往捕之而走

A.①②③ B.④⑤⑥

C.①③⑤ D.②④⑥

A

(4)将下面的句子翻译成现代汉语。

余方怪甚,然复有鸡雏过堂下者,又亟往捕之而走,追则啮者过半矣。

我正感到很是诧异,这时刚好又有小鸡从堂下走过,猫又非常迅捷地追了过去,等我赶上,它已经把小鸡吃了大半了。

(5)《猫说》这则寓言故事告诉了我们什么?给了我们怎样的启示?

这则寓言故事告诉我们:有些人看似有优点,其实一无是处。故事给我们的启示:一个有缺点的人,能用他的长处为人谋事,我们应该给他成长的机会;反之,那些表面看似有优点的人,却把他的缺点发挥到了极致,这样的人不光难堪大任,更可能祸患无穷。

综 合 运 用

8.学习了韩愈的《马说》一文后,班级举行了“马的世界”的综合性学习活动,请你积极参与并完成下面的题目。

(1)如果请你担任这次活动的主持人,请你拟一个开场白,要求其中至少要引用一句含“马”字的古诗,或者两个含“马”字的成语。

示例:大家好!马是人类的朋友,但马似乎离我们很遥远。为了增进对马的了解,我们开展了此次综合性学习活动,希望各位同学一马当先,为小组竞赛立下汗马功劳。让我们一起走进马的世界吧!

(2)老师布置每人出一期以“马”为主题的手抄报。请你仿照栏目一的标题为这份手抄报再设计三个栏目标题。

栏目一:收集马的成语

栏目二:______________________

栏目三:________________

栏目四:________________

示例:吟诵马的诗作

讲述马的故事

欣赏马的画作

(3)文字是人类认识世界的见证,早在商代的甲骨文中就有了象形字“马”。请你认真探究“马”字的演变过程,按照要求写出探究的结论。

①从汉字起源的角度:__________________________________

②从汉字发展的角度:__________________________________

起初的汉字是对实物形状的描摹。

汉字的演变过程是由烦琐到简单。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读