24 唐诗三首 训练提升课件32张PPT

文档属性

| 名称 | 24 唐诗三首 训练提升课件32张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

24 唐诗三首

名 师 点 睛

1.巩固本课重点字词,掌握字音字形,提升诗词原句默写的正确率。

2.了解诗人及写作背景,学习通过叙述故事、刻画人物来反映社会现实、表达思想感情的写作手法。

3.了解古体诗的文体特征,赏析名词,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

4.认识安史之乱和宫市制度给百姓造成的深重苦难,感悟诗人忧国忧民的情怀。

以练助学

基础达标

古体诗,也叫古诗或古风,唐代以来指区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。古体诗有四言、五言、六言、七言等形式,句数没有限制,每句的字数可以不等,平仄和用韵都比较自由。

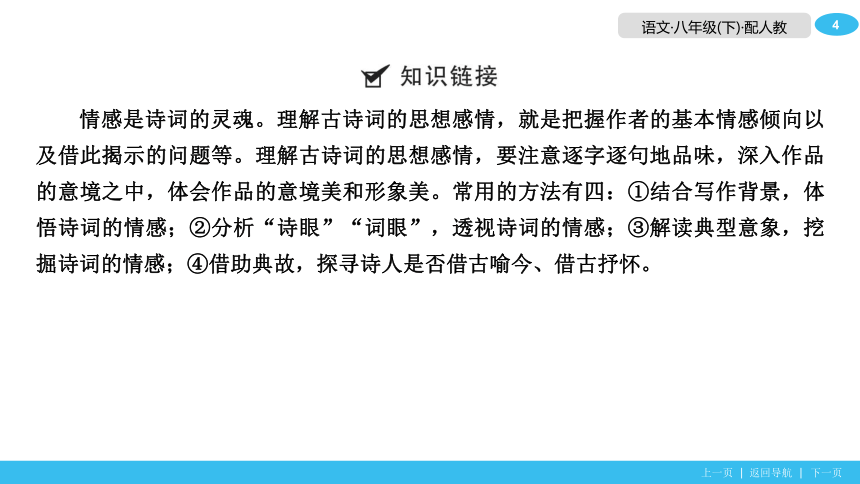

情感是诗词的灵魂。理解古诗词的思想感情,就是把握作者的基本情感倾向以及借此揭示的问题等。理解古诗词的思想感情,要注意逐字逐句地品味,深入作品的意境之中,体会作品的意境美和形象美。常用的方法有四:①结合写作背景,体悟诗词的情感;②分析“诗眼”“词眼”,透视诗词的情感;③解读典型意象,挖掘诗词的情感;④借助典故,探寻诗人是否借古喻今、借古抒怀。

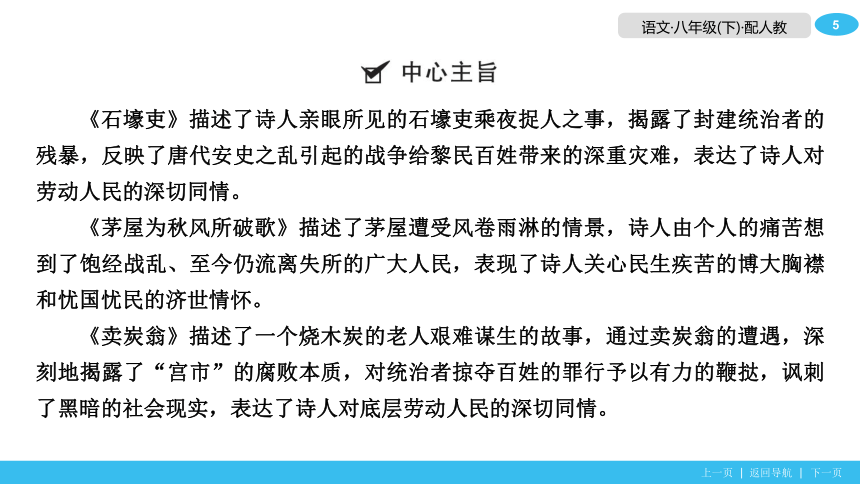

《石壕吏》描述了诗人亲眼所见的石壕吏乘夜捉人之事,揭露了封建统治者的残暴,反映了唐代安史之乱引起的战争给黎民百姓带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

《茅屋为秋风所破歌》描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今仍流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的博大胸襟和忧国忧民的济世情怀。

《卖炭翁》描述了一个烧木炭的老人艰难谋生的故事,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺百姓的罪行予以有力的鞭挞,讽刺了黑暗的社会现实,表达了诗人对底层劳动人民的深切同情。

基 础 巩 固

D

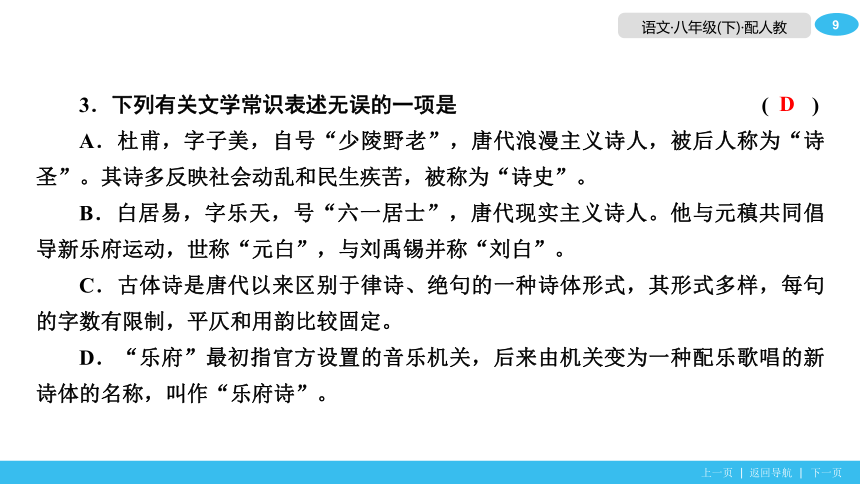

3.下列有关文学常识表述无误的一项是 ( )

A.杜甫,字子美,自号“少陵野老”,唐代浪漫主义诗人,被后人称为“诗圣”。其诗多反映社会动乱和民生疾苦,被称为“诗史”。

B.白居易,字乐天,号“六一居士”,唐代现实主义诗人。他与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

C.古体诗是唐代以来区别于律诗、绝句的一种诗体形式,其形式多样,每句的字数有限制,平仄和用韵比较固定。

D.“乐府”最初指官方设置的音乐机关,后来由机关变为一种配乐歌唱的新诗体的名称,叫作“乐府诗”。

D

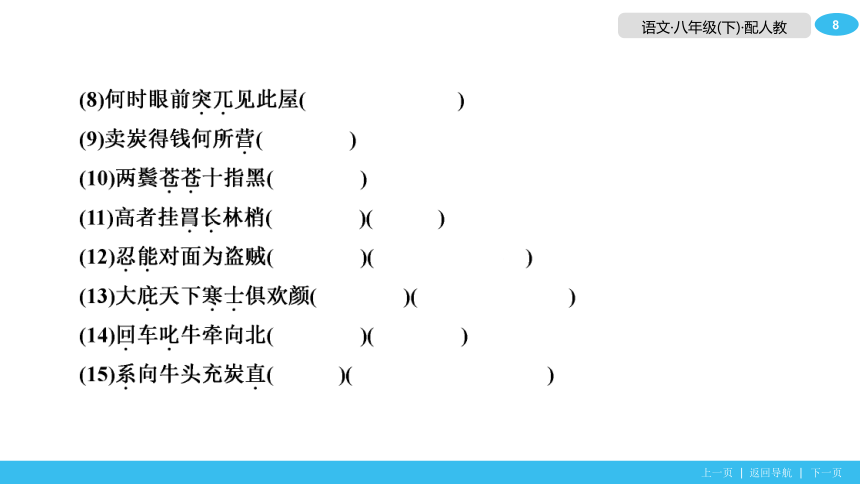

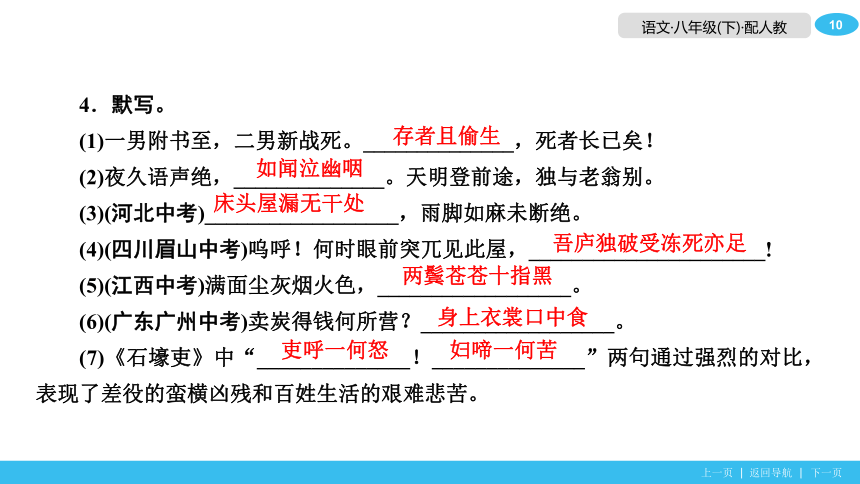

4.默写。

(1)一男附书至,二男新战死。______________,死者长已矣!

(2)夜久语声绝,______________。天明登前途,独与老翁别。

(3)(河北中考)__________________,雨脚如麻未断绝。

(4)(四川眉山中考)呜呼!何时眼前突兀见此屋,______________________!

(5)(江西中考)满面尘灰烟火色,__________________。

(6)(广东广州中考)卖炭得钱何所营?__________________。

(7)《石壕吏》中“______________!______________”两句通过强烈的对比,表现了差役的蛮横凶残和百姓生活的艰难悲苦。

存者且偷生

如闻泣幽咽

床头屋漏无干处

吾庐独破受冻死亦足

两鬓苍苍十指黑

身上衣裳口中食

吏呼一何怒

妇啼一何苦

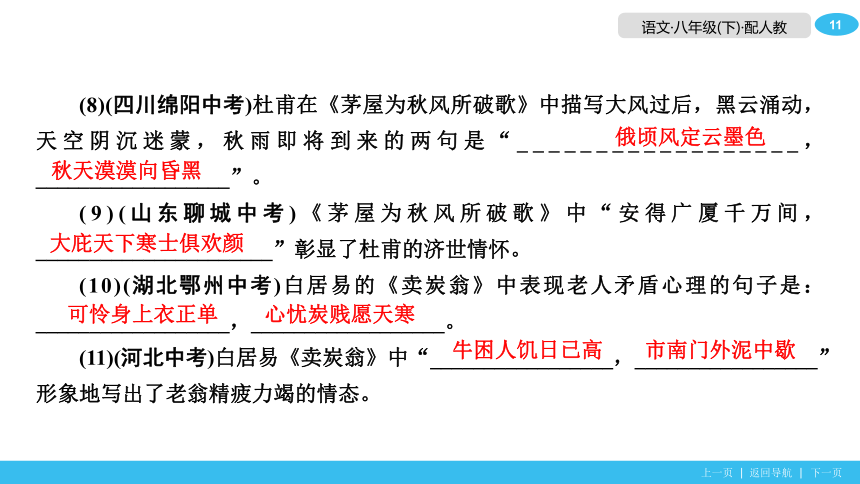

(8)(四川绵阳中考)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中描写大风过后,黑云涌动,天空阴沉迷蒙,秋雨即将到来的两句是“__________________,__________________”。

(9)(山东聊城中考)《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,______________________”彰显了杜甫的济世情怀。

(10)(湖北鄂州中考)白居易的《卖炭翁》中表现老人矛盾心理的句子是:__________________,__________________。

(11)(河北中考)白居易《卖炭翁》中“_________________,_________________”形象地写出了老翁精疲力竭的情态。

俄顷风定云墨色

秋天漠漠向昏黑

大庇天下寒士俱欢颜

可怜身上衣正单

心忧炭贱愿天寒

牛困人饥日已高

市南门外泥中歇

课 内 阅 读

1.阅读《石壕吏》,回答问题。

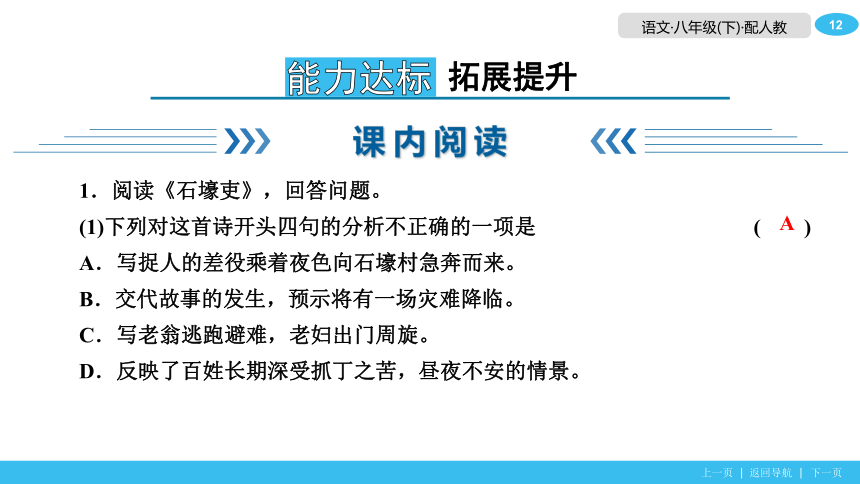

(1)下列对这首诗开头四句的分析不正确的一项是 ( )

A.写捉人的差役乘着夜色向石壕村急奔而来。

B.交代故事的发生,预示将有一场灾难降临。

C.写老翁逃跑避难,老妇出门周旋。

D.反映了百姓长期深受抓丁之苦,昼夜不安的情景。

拓展提升

能力达标

A

(2)《石壕吏》是一首________诗,叙述了______________________________ ____________________的事件,揭露了______________________________,表达了诗人______________________________________。

(3)举例赏析本诗在构思上的巧妙之处。

示例:“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”在概括了双方的矛盾之后,便集中写“妇”,不再写“吏”,而“吏”的蛮悍、横暴,却在老妇“致词”的转折和事件的结局中暗示出来,可见其构思巧妙。

叙事

官吏夜晚抓壮丁,连年老力衰

的老妇也被抓走服役

官吏的残暴和兵役制度的黑暗

对安史之乱中百姓遭受苦难的深深同情

2.阅读《茅屋为秋风所破歌》,回答问题。

(1)(河北中考)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困苦痛的生活状况。

D.这首诗最后一段运用叙述、抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

(2)(河北中考)请对这首诗中“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”三句进行简要赏析。

这三句运用了一系列动词,通过“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”组成了一幅幅鲜明的图画,生动形象地写出了暴风威力之大及其对茅屋的肆虐摧残,表现出诗人生活处境的艰难和他焦灼苦闷的心情。

(3)结合全诗,谈谈你对“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”两句的理解。

诗人希望眼前能突现高耸的房屋,来温暖天下寒士,他宁可独守茅屋,受冻而死,也心甘情愿。这两句体现了诗人为天下民生疾苦而大声呼喊、推己及人的品质,表现了他关心民生疾苦的博大胸襟和体察人间冷暖的济世情怀。

3.阅读《卖炭翁》,回答问题。

(1)(上海中考)卖炭翁“卖炭”是为了换得__________和__________。

(2)(上海中考)下列对诗歌内容理解正确的一项是 ( )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。

身上衣

口中食

C

(3)这首诗讲述了一个什么故事?从中可以看出怎样的社会现实?

这首诗讲述了卖炭翁以烧炭、卖炭艰难维持生计却横遭掠夺的悲惨故事,从中可以看出当时宦官借“宫市”之名强取豪夺民间财物的社会现实。

(4)(河南中考)请分析“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”在诗中的作用。

①生动形象地表现了宫使的仗势欺人、粗暴蛮横;②间接地表现了卖炭翁在强权面前的无奈、无助;③表达了对统治阶级罪恶的控诉和对底层劳动人民的同情。

拓 展 阅 读

4.(海南中考)阅读下面这首诗,回答问题。

春 望

[唐]杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(1)“烽火连三月,家书抵万金”中的“__________”三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者________________________的思想感情。

(2)“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

国都沦陷而山河依旧,春天来临却荒草满目,这种反差强烈的景物描写手法,痛彻地表达了诗人忧国伤时的思想感情。

连三月

对家乡和亲人强烈思念

5.(贵州遵义中考)阅读下面这首诗,回答问题。

观刈麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

(1)“家田输税尽”中的“尽”字有何作用?请简要赏析。

一个“尽”字写出贫妇人因租税繁重而卖光土地,被迫捡麦穗为生的悲惨情景,从而揭示了繁重的租税给人民带来的深重灾难,表达了作者对劳动人民的深切同情。

(2)下列对这首诗的赏析,错误的一项是 ( )

A.“夜来南风起,小麦覆陇黄”描绘了丰收的景象,“覆”字准确写出了小麦成熟后压盖田垄的情形。

B.“力尽不知热,但惜夏日长”与《卖炭翁》中“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”有异曲同工之妙。

C.诗人“不事农桑”却“岁晏有余粮”,这与贫妇人的处境形成了鲜明对比,突出了诗人的愧疚之情。

D.以前的割麦者,成了如今的拾穗者,如今的割麦者却享受着悠闲的生活,诗人对此表现了愤怒之情。

D

6.(贵州黔西南中考)阅读古诗,回答问题。

喜 雨

[唐]白居易

西北油然云势浓,须臾滂沛雨飘空。

顿疏万物焦枯意,定看秋郊稼穑丰。

(1)这首诗言简义丰,请仔细体会下,字里行间倾注了诗人什么样的感情?

为这场及时雨带来庄稼丰收而高兴,表现出一种关注下层百姓生活疾苦的情怀。

(2)说说三、四句开头两字“顿”“定”在突出标题“喜”字上的作用。

“顿”表明这场雨来得及时,立刻缓解了旱情;“定”表现了诗人对秋天粮食的丰收充满了信心。这两个字的运用,生动地表现了诗人的欣喜之情。

7.(浙江绍兴中考)古诗阅读。

月下演东坡语①(其一)

[清]汪现

自入秋来景物新,拖筇②放脚任天真。

江山风月无常主,但是闲人即主人。

【注释】①东坡语:苏轼曾说“天地之间,物各有主”,认为自然景物,人人得以享用,人人都是大自然的主人。②筇(qiónɡ):竹制的手杖。

古人常以“秋”入诗,如马致远的“枯藤老树昏鸦”,杜甫的“八月秋高风怒号”,本诗同样以“秋”入诗却新意频出,请结合诗歌内容,具体分析。

此诗一改古诗中“悲秋”的常态,“乐秋”“喜秋”之情跃然纸上,情趣盎然,颇有新意。首句一个“新”字,一改肃杀之气,透露出秋景的清新可人,别有一番情状。“拖筇放脚任天真”表现了诗人虽已年迈但依旧率真洒脱的个性。三、四句颇有理趣,江山风月并无“常主”,只要保持内心的闲适,不为世俗事所累,改“闲愁”为“闲乐”,就能悠然拥有风月江山,成为江山的主人,达到物我合一的境界。

8.(山东东营中考)阅读下面这首诗,回答问题。

旅夜书怀[注]

杜 甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

【注释】765年,好友剑南节度使严武去世,杜甫失去依靠,举家自成都乘船东下。此诗写于漂泊途中。

(1)本诗“书怀”“沉郁凄婉”,试就此谈谈你的理解。

示例:基调凄凉悲怆。本诗刻画了一个独立于天地间的飘零者形象,不但写出了诗人当下旅途情景和孤寂、悲怆心境,而且高度概括了诗人一生的坎坷旅途,凝聚了壮志难酬的凄怆之情。

(2)本诗展现出诗人“炉火纯青”的艺术创造力,试任选角度加以赏析。

示例:善于选取和组织意象,营造意境。如由草、风、岸、樯、舟、夜构成的特写镜头与由星、月、江、野构成的远景画面,形成微渺与阔大、孤寂与旷远相融为一的意境。

综 合 运 用

9.(江苏宿迁中考)阅读下面材料,按要求完成综合性学习任务。

材料一 习近平总书记要求高度重视中华优秀传统文化的传承:“古诗文经典已融入中华民族的血脉,成了我们的基因,我们现在一说话就蹦出来的那些东西,都是小时候记下的。语文课应该学古诗文经典,把中华民族优秀传统文化不断传承下去。”

(选自《习近平与中华优秀传统文化》,2017年12月21日人民网)

材料二 教育部部长陈宝生说:“目前中小学教材中的优秀古诗文比例已经提升了,这很必要。诗歌朗朗上口,又有节律,读起来能调节身体,还能调节心情,孩子们会很喜欢。”

(选自《传统文化进校园要做好三件事》,教育部网站)

材料三

人民教育出版社中小学《语文》

课本中古诗文阅读量统计表

版本

总数(篇)

年平均数(篇)

增长率

小学

初中

小学

初中

小学

初中

2013版

69

64

11.5

21.3

79.7%

93.8%

2017版

124

124

20.7

41.3

注:小学学制为六年,初中学制为三年。

(1)阅读材料三,你可以得出哪些结论?

2017版中小学语文课本中古诗文总篇数较2013版增加近一倍;学生年平均阅读篇数增加近一倍,增长率大幅度提高,初中增长率比小学高。

(2)小明拿到语文书说:“我很想学好古诗文,但它太难了,学不进去。”请你联系上述材料,给他写几句鼓励的话。

示例:小明同学,古诗文刚开始学的时候,是有一些难度。不要急,要坚持学。“书读百遍,其义自见”,当你走进古诗文中,领略了它的风采,你会发现中华民族优秀传统文化的精髓,阅读古诗文可以提高个人文化素养,丰富个人内涵。

(3)西楚中学将聘请丁立梅老师担任本校“经典咏流传”大赛评委,聘期三年。请你以该校名义拟写一份聘请书。

聘请书

兹聘请丁立梅老师为我校“经典咏流传”大赛评委,聘期三年。

西楚中学

2021年6月13日

名 师 点 睛

1.巩固本课重点字词,掌握字音字形,提升诗词原句默写的正确率。

2.了解诗人及写作背景,学习通过叙述故事、刻画人物来反映社会现实、表达思想感情的写作手法。

3.了解古体诗的文体特征,赏析名词,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

4.认识安史之乱和宫市制度给百姓造成的深重苦难,感悟诗人忧国忧民的情怀。

以练助学

基础达标

古体诗,也叫古诗或古风,唐代以来指区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。古体诗有四言、五言、六言、七言等形式,句数没有限制,每句的字数可以不等,平仄和用韵都比较自由。

情感是诗词的灵魂。理解古诗词的思想感情,就是把握作者的基本情感倾向以及借此揭示的问题等。理解古诗词的思想感情,要注意逐字逐句地品味,深入作品的意境之中,体会作品的意境美和形象美。常用的方法有四:①结合写作背景,体悟诗词的情感;②分析“诗眼”“词眼”,透视诗词的情感;③解读典型意象,挖掘诗词的情感;④借助典故,探寻诗人是否借古喻今、借古抒怀。

《石壕吏》描述了诗人亲眼所见的石壕吏乘夜捉人之事,揭露了封建统治者的残暴,反映了唐代安史之乱引起的战争给黎民百姓带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

《茅屋为秋风所破歌》描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今仍流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的博大胸襟和忧国忧民的济世情怀。

《卖炭翁》描述了一个烧木炭的老人艰难谋生的故事,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺百姓的罪行予以有力的鞭挞,讽刺了黑暗的社会现实,表达了诗人对底层劳动人民的深切同情。

基 础 巩 固

D

3.下列有关文学常识表述无误的一项是 ( )

A.杜甫,字子美,自号“少陵野老”,唐代浪漫主义诗人,被后人称为“诗圣”。其诗多反映社会动乱和民生疾苦,被称为“诗史”。

B.白居易,字乐天,号“六一居士”,唐代现实主义诗人。他与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。

C.古体诗是唐代以来区别于律诗、绝句的一种诗体形式,其形式多样,每句的字数有限制,平仄和用韵比较固定。

D.“乐府”最初指官方设置的音乐机关,后来由机关变为一种配乐歌唱的新诗体的名称,叫作“乐府诗”。

D

4.默写。

(1)一男附书至,二男新战死。______________,死者长已矣!

(2)夜久语声绝,______________。天明登前途,独与老翁别。

(3)(河北中考)__________________,雨脚如麻未断绝。

(4)(四川眉山中考)呜呼!何时眼前突兀见此屋,______________________!

(5)(江西中考)满面尘灰烟火色,__________________。

(6)(广东广州中考)卖炭得钱何所营?__________________。

(7)《石壕吏》中“______________!______________”两句通过强烈的对比,表现了差役的蛮横凶残和百姓生活的艰难悲苦。

存者且偷生

如闻泣幽咽

床头屋漏无干处

吾庐独破受冻死亦足

两鬓苍苍十指黑

身上衣裳口中食

吏呼一何怒

妇啼一何苦

(8)(四川绵阳中考)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中描写大风过后,黑云涌动,天空阴沉迷蒙,秋雨即将到来的两句是“__________________,__________________”。

(9)(山东聊城中考)《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,______________________”彰显了杜甫的济世情怀。

(10)(湖北鄂州中考)白居易的《卖炭翁》中表现老人矛盾心理的句子是:__________________,__________________。

(11)(河北中考)白居易《卖炭翁》中“_________________,_________________”形象地写出了老翁精疲力竭的情态。

俄顷风定云墨色

秋天漠漠向昏黑

大庇天下寒士俱欢颜

可怜身上衣正单

心忧炭贱愿天寒

牛困人饥日已高

市南门外泥中歇

课 内 阅 读

1.阅读《石壕吏》,回答问题。

(1)下列对这首诗开头四句的分析不正确的一项是 ( )

A.写捉人的差役乘着夜色向石壕村急奔而来。

B.交代故事的发生,预示将有一场灾难降临。

C.写老翁逃跑避难,老妇出门周旋。

D.反映了百姓长期深受抓丁之苦,昼夜不安的情景。

拓展提升

能力达标

A

(2)《石壕吏》是一首________诗,叙述了______________________________ ____________________的事件,揭露了______________________________,表达了诗人______________________________________。

(3)举例赏析本诗在构思上的巧妙之处。

示例:“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”在概括了双方的矛盾之后,便集中写“妇”,不再写“吏”,而“吏”的蛮悍、横暴,却在老妇“致词”的转折和事件的结局中暗示出来,可见其构思巧妙。

叙事

官吏夜晚抓壮丁,连年老力衰

的老妇也被抓走服役

官吏的残暴和兵役制度的黑暗

对安史之乱中百姓遭受苦难的深深同情

2.阅读《茅屋为秋风所破歌》,回答问题。

(1)(河北中考)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困苦痛的生活状况。

D.这首诗最后一段运用叙述、抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

(2)(河北中考)请对这首诗中“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”三句进行简要赏析。

这三句运用了一系列动词,通过“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”组成了一幅幅鲜明的图画,生动形象地写出了暴风威力之大及其对茅屋的肆虐摧残,表现出诗人生活处境的艰难和他焦灼苦闷的心情。

(3)结合全诗,谈谈你对“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”两句的理解。

诗人希望眼前能突现高耸的房屋,来温暖天下寒士,他宁可独守茅屋,受冻而死,也心甘情愿。这两句体现了诗人为天下民生疾苦而大声呼喊、推己及人的品质,表现了他关心民生疾苦的博大胸襟和体察人间冷暖的济世情怀。

3.阅读《卖炭翁》,回答问题。

(1)(上海中考)卖炭翁“卖炭”是为了换得__________和__________。

(2)(上海中考)下列对诗歌内容理解正确的一项是 ( )

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。

身上衣

口中食

C

(3)这首诗讲述了一个什么故事?从中可以看出怎样的社会现实?

这首诗讲述了卖炭翁以烧炭、卖炭艰难维持生计却横遭掠夺的悲惨故事,从中可以看出当时宦官借“宫市”之名强取豪夺民间财物的社会现实。

(4)(河南中考)请分析“手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”在诗中的作用。

①生动形象地表现了宫使的仗势欺人、粗暴蛮横;②间接地表现了卖炭翁在强权面前的无奈、无助;③表达了对统治阶级罪恶的控诉和对底层劳动人民的同情。

拓 展 阅 读

4.(海南中考)阅读下面这首诗,回答问题。

春 望

[唐]杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(1)“烽火连三月,家书抵万金”中的“__________”三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者________________________的思想感情。

(2)“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

国都沦陷而山河依旧,春天来临却荒草满目,这种反差强烈的景物描写手法,痛彻地表达了诗人忧国伤时的思想感情。

连三月

对家乡和亲人强烈思念

5.(贵州遵义中考)阅读下面这首诗,回答问题。

观刈麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

(1)“家田输税尽”中的“尽”字有何作用?请简要赏析。

一个“尽”字写出贫妇人因租税繁重而卖光土地,被迫捡麦穗为生的悲惨情景,从而揭示了繁重的租税给人民带来的深重灾难,表达了作者对劳动人民的深切同情。

(2)下列对这首诗的赏析,错误的一项是 ( )

A.“夜来南风起,小麦覆陇黄”描绘了丰收的景象,“覆”字准确写出了小麦成熟后压盖田垄的情形。

B.“力尽不知热,但惜夏日长”与《卖炭翁》中“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”有异曲同工之妙。

C.诗人“不事农桑”却“岁晏有余粮”,这与贫妇人的处境形成了鲜明对比,突出了诗人的愧疚之情。

D.以前的割麦者,成了如今的拾穗者,如今的割麦者却享受着悠闲的生活,诗人对此表现了愤怒之情。

D

6.(贵州黔西南中考)阅读古诗,回答问题。

喜 雨

[唐]白居易

西北油然云势浓,须臾滂沛雨飘空。

顿疏万物焦枯意,定看秋郊稼穑丰。

(1)这首诗言简义丰,请仔细体会下,字里行间倾注了诗人什么样的感情?

为这场及时雨带来庄稼丰收而高兴,表现出一种关注下层百姓生活疾苦的情怀。

(2)说说三、四句开头两字“顿”“定”在突出标题“喜”字上的作用。

“顿”表明这场雨来得及时,立刻缓解了旱情;“定”表现了诗人对秋天粮食的丰收充满了信心。这两个字的运用,生动地表现了诗人的欣喜之情。

7.(浙江绍兴中考)古诗阅读。

月下演东坡语①(其一)

[清]汪现

自入秋来景物新,拖筇②放脚任天真。

江山风月无常主,但是闲人即主人。

【注释】①东坡语:苏轼曾说“天地之间,物各有主”,认为自然景物,人人得以享用,人人都是大自然的主人。②筇(qiónɡ):竹制的手杖。

古人常以“秋”入诗,如马致远的“枯藤老树昏鸦”,杜甫的“八月秋高风怒号”,本诗同样以“秋”入诗却新意频出,请结合诗歌内容,具体分析。

此诗一改古诗中“悲秋”的常态,“乐秋”“喜秋”之情跃然纸上,情趣盎然,颇有新意。首句一个“新”字,一改肃杀之气,透露出秋景的清新可人,别有一番情状。“拖筇放脚任天真”表现了诗人虽已年迈但依旧率真洒脱的个性。三、四句颇有理趣,江山风月并无“常主”,只要保持内心的闲适,不为世俗事所累,改“闲愁”为“闲乐”,就能悠然拥有风月江山,成为江山的主人,达到物我合一的境界。

8.(山东东营中考)阅读下面这首诗,回答问题。

旅夜书怀[注]

杜 甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

【注释】765年,好友剑南节度使严武去世,杜甫失去依靠,举家自成都乘船东下。此诗写于漂泊途中。

(1)本诗“书怀”“沉郁凄婉”,试就此谈谈你的理解。

示例:基调凄凉悲怆。本诗刻画了一个独立于天地间的飘零者形象,不但写出了诗人当下旅途情景和孤寂、悲怆心境,而且高度概括了诗人一生的坎坷旅途,凝聚了壮志难酬的凄怆之情。

(2)本诗展现出诗人“炉火纯青”的艺术创造力,试任选角度加以赏析。

示例:善于选取和组织意象,营造意境。如由草、风、岸、樯、舟、夜构成的特写镜头与由星、月、江、野构成的远景画面,形成微渺与阔大、孤寂与旷远相融为一的意境。

综 合 运 用

9.(江苏宿迁中考)阅读下面材料,按要求完成综合性学习任务。

材料一 习近平总书记要求高度重视中华优秀传统文化的传承:“古诗文经典已融入中华民族的血脉,成了我们的基因,我们现在一说话就蹦出来的那些东西,都是小时候记下的。语文课应该学古诗文经典,把中华民族优秀传统文化不断传承下去。”

(选自《习近平与中华优秀传统文化》,2017年12月21日人民网)

材料二 教育部部长陈宝生说:“目前中小学教材中的优秀古诗文比例已经提升了,这很必要。诗歌朗朗上口,又有节律,读起来能调节身体,还能调节心情,孩子们会很喜欢。”

(选自《传统文化进校园要做好三件事》,教育部网站)

材料三

人民教育出版社中小学《语文》

课本中古诗文阅读量统计表

版本

总数(篇)

年平均数(篇)

增长率

小学

初中

小学

初中

小学

初中

2013版

69

64

11.5

21.3

79.7%

93.8%

2017版

124

124

20.7

41.3

注:小学学制为六年,初中学制为三年。

(1)阅读材料三,你可以得出哪些结论?

2017版中小学语文课本中古诗文总篇数较2013版增加近一倍;学生年平均阅读篇数增加近一倍,增长率大幅度提高,初中增长率比小学高。

(2)小明拿到语文书说:“我很想学好古诗文,但它太难了,学不进去。”请你联系上述材料,给他写几句鼓励的话。

示例:小明同学,古诗文刚开始学的时候,是有一些难度。不要急,要坚持学。“书读百遍,其义自见”,当你走进古诗文中,领略了它的风采,你会发现中华民族优秀传统文化的精髓,阅读古诗文可以提高个人文化素养,丰富个人内涵。

(3)西楚中学将聘请丁立梅老师担任本校“经典咏流传”大赛评委,聘期三年。请你以该校名义拟写一份聘请书。

聘请书

兹聘请丁立梅老师为我校“经典咏流传”大赛评委,聘期三年。

西楚中学

2021年6月13日

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读