人教版必修1第二单元《烛之武退秦师》课件(116张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修1第二单元《烛之武退秦师》课件(116张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-21 18:52:21 | ||

图片预览

文档简介

《左传》

烛之武退秦师

《左传》简介:

左--作者左丘明,鲁国史官

传--解释,解说,阐发。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。为“十三经”之一。

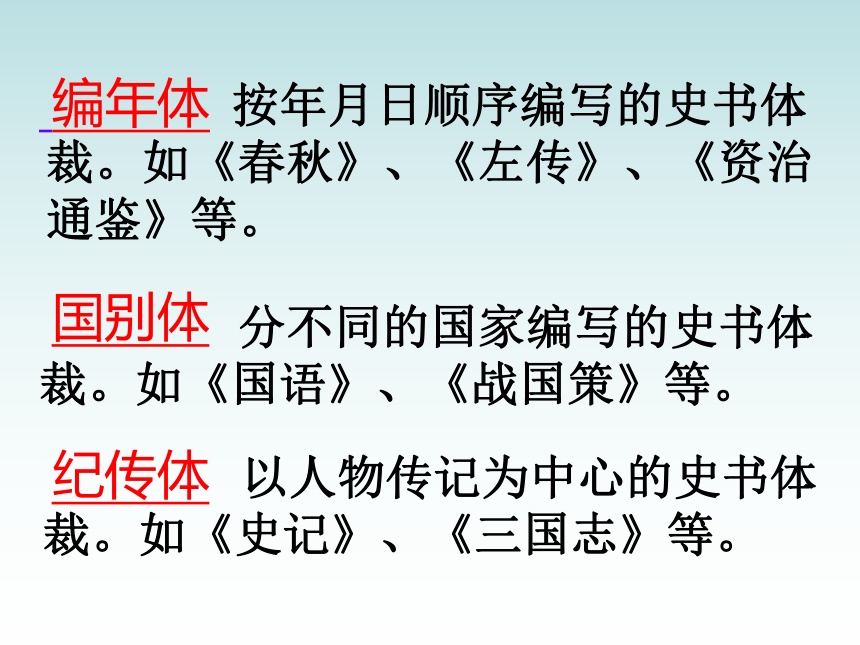

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

十三经

尔雅

尚书

诗经

论语

孟子

仪礼

礼记

春秋左传

公羊传

谷梁传

孝经

周礼

周易

上承《春秋》,下启《史记》,相传为鲁国史官左丘明所作。因为《左传》和《公羊传》、《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称为“春秋三传”。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》 主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。

《左传》描写了众多的历史人物,包括了春秋时代社会各阶级、阶层的成员,有天子、诸侯、卿士、大夫,也有将相、武臣、学者,有说客、良医、商贾、娼优,也有宰竖、役人、盗贼、侠客等。其中,约有三分之一的人物有较详细的事迹记录或鲜明的形象描绘。

叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想。

主要艺术成就:长于叙事,尤其出色的是描写战争;善于写人,工于记言。

《左传》与《国语》都成书于战国初期,二书在思想倾向上基本一致,不过《左传》比《国语》民本思想更加鲜明。

古代文化常识:姓名

烛之武--烛表示地名,以邑名为氏。“烛地,名叫武的人”

佚之狐--佚表示地名,以邑名为氏。 “佚地,名叫狐的人”

《郑通志 氏族略》:“郑人烛之武不得氏,以其居于烛地故,言烛之者,尤言介之推,佚之狐”

古代姓氏的由来

以祖先祖号或庙号为姓--

唐尧 虞舜 夏桀 商纣 周 姬 姜

2 以国别地名为姓--

国别:齐 鲁 韩 赵 魏 秦 楚 宋 卫

地名:东郭 南宫 西门 欧阳

3 以官职或职务为姓--

官职:司马 司徒 帅 尉

职务:巫 乐 陶 屠 卜 施 商

4 以动植物为姓--牛 马 龙 熊 杨 柳

5 以数字为姓--伍 陆 万

6 少数民族的姓--金 翦 萨 慕容 呼延 独孤

秦晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。

背景分析

一是晋文公当年逃亡路过郑国时郑国没有以礼相待;

晋公子重耳流亡

二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派子人九出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,"晋侯及郑伯盟于衡雍"。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

前632年

城 濮 之 战

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?

一是秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。

二是历史上秦晋关系一直都很好,所以,秦晋联合也就必然了。

秦晋之好

春秋时,秦国与晋国是相邻的两个强国,一方面为扩大地盘而矛盾尖锐,一方面又为了向中原发展的需要,公元前700年,秦穆公将女儿嫁给晋公子重耳,以后也世为婚姻。后人因此称两姓联姻为“秦晋之好”。

听读课文:

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

f?

gōng

yuè

f?

逄( )孙戍之

fàn

zhuì

que

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子

zhì

qǐ

páng

单音节词 双音节词

如“天雨墙坏”译为“天上下雨围墙淋坏”。

(1)音节变化现象

古汉语的部分单音节词两个连用,不要误以为是今天的一个合成词,要拆开作两个单音节词来翻译,如

晋军 秦军 妻子 子孙 绝境 中间 亲戚 作文

双音节词较少,翻译不能拆开作单音节词,如

执事 宾客 布衣 可汗 阿爷 鞠躬 春秋

(2)通假字现象

通假指的是文言中音同、音近、形近互相通用和假借的现象。

通假字的基本规律是同音代替,如“畔”同“叛”,

“竦”同“耸”; 有的声母相同,如“亡”同“无”,;有的韵母相同,如“见”同“现”,“食”同“饲”。 有的形近通假,如“说”同“悦”,“被”同“披”。

本课的通假字有:

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

何厌之有

已

共

通

供

说

知

通

智

通假字

矣

通

通

悦

第一段:

1、晋侯、秦伯围郑,以其无礼

于晋,且贰于楚也。

以:因为。

于:对。

贰:数作动,有二心。

以其无礼于晋 且贰于楚也: 状语后置

晋文公联合秦穆公围攻郑国,这是因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还对楚国有二心。

秦晋两国为什么围攻郑国?

“以其无礼于晋,且贰于楚也。”围郑的原因,实为借口。晋国为复仇而联合秦国,秦与郑没有多大的厉害关系。这为后文烛之武退秦师的成功埋下伏笔。

2、晋军函陵,秦军氾南。

军:驻军(名作动)

译句:晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

(省略句)

函陵、氾南都属郑国领土,晋、秦分地驻扎,这是细节描写,一是说明晋、秦联军来势凶猛,势不可当。二是暗示郑国有机可乘,又是伏笔。

秦晋围郑示意图

一个弱小的郑国,同时受到两个强国的围攻,大军压境,国都被围,形势十分的严峻。

1、佚之狐言于郑伯曰

一般是主动地说。

告诉。

对??????说。

是提示具体说的话。

1.刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”《曹刿论战》

2.谓其妻曰: “吾孰与? ? ? ? ? ??”《邹忌讽齐王纳谏》

3.贫者语于富者曰: “吾欲之南海,何如?”《为学》

4.(刿)对曰:“夫战,勇气也??????o” 《曹刿论战》

多用于对上的回答或对话。

谓:

曰: 语(y?) :

对:

言:

第二段:

2、 “国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

使:派。

从:听从。

译句:佚之狐对郑伯说:“我国危险,如果能派烛之武去见秦伯,秦军一定能撤退。”郑伯同意了他的建议。

佚之狐言于郑伯:状语后置

国家命运危在旦夕,佚之狐独具慧眼,举荐烛之武。郑国君臣决定通过外交的途径来解决危机。

之:取消句子独立性。

临危受命:

3、臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

译句:烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”

犹:尚且。

已:同“矣”,语气词。

烛之武满腹委屈与牢骚,埋怨郑伯,这并不是故作姿态,一方面表达他壮年不遇、英雄无用武之地的感慨,一方面也是在考验郑伯,从而决定自己的行动。

4、吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

4、许之。

烛之武就答应了。

郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也有不利啊!”

子:古代对人的尊称。

是:这。

郑伯听出了烛之武的话外之音,直面现实,诚心悔过,实属难得。同时,他的话中还包含了对郑国,对烛之武的担忧、关注,从理性的角度诚实而有力的表示了自己的态度。

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

郑伯是如何说服烛之武的?

自责(情)

晓义(理)

~~

未见其人

先知其才

侧面表现

想一想

……

?

善于纳谏,勇于承认错误,勇于自责,知人善任的君主。

从郑伯说服烛之武这件事中

可以看出郑伯是怎样的人?

第三段:

1、夜缒而出。

译句:夜晚用绳子将烛之武从城上放下去。

缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

2、见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

既:已经。

去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

“夜缒而出”进一步说明了郑国形势之严峻,郑国的命运将取决于烛之武此行的成功与否。

“郑既知亡矣”先示弱认输,满足敌的骄横心理。坦言知亡,避其锐气。

3、若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

译句:如果灭掉郑国对您有什么好处,那就烦劳您手下的人了。

若亡郑而有益于君:状语后置。

敢以(之)烦执事:省略句。

而:连词,表顺接。

益:好处。

以:介词,拿,用。

执事:对对放的敬称。

“若亡郑而有益于君”这是退秦师的关键。这句对晋、秦联兵攻郑看得很轻。

4、越国以鄙远,君知其难也。

越:越过。

以:而,连词,表示顺接。

鄙:边邑,名意动用法,把……当作边邑。

远:指郑国,形作名,远地。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的。

5、焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

焉:疑问副词,何,为什么。

反问句

以:连词,而,表顺接。

陪:增加。

您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

“越国以鄙远,君知其难也”:亡郑,秦得不到好处。从军事战略的角度看,“越国以鄙远”显然困难重重。

“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”:亡郑,晋必得到好处,而对秦只有害处,秦穆公想借此机会捞一把,以扩张自己势力的企图落空。

6、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译句:假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

舍:放弃。

以为:古今异义,古义,把……作为。

今义,认为。

东道主:古今异义,古义,东方道路上的主人。

今义,常用为主办国或主办方。

行李:古今异义,古义,出使的人。

今义,出门所带的包裹。

共:同“供”,供给。

乏困:形作名,缺少的东西。

“若舍郑以为东道主,行

李之往来,共其乏困,君

亦无所害”:舍郑,反有益

于秦。如果说上一层是分析

危害动摇秦伯的话,这一

层则是以利益引诱秦伯。

7、且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

译句:况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

尝:曾经。

为:给予。

赐:恩惠。

济:渡河。

设版:修筑防御工事。版,筑土墙用的夹版。

朝、夕:名作状,在早上,在晚上。

而:连词,表转折。

“且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之

所知也”:纵观历史,历数晋国言而无信、忘恩负义、用事

实离间秦晋的关系。

9、既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译句:现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?

东:名作状,向东面。

封:名作使动,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

阙:使动用法,使……减少。

焉:疑问代词,哪里。

8、夫晋,何厌之有?

何厌之有:有何厌,宾语前置。

译句:晋国有什么满足的呢?

10、阙秦以利晋,唯君图之。

利:有利于。

图:考虑。

唯:句首语气词,表示希望。

之:代词,指阙秦以利晋这件事。

译句:使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!

11、秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。

说:同“悦”,高兴。

盟:名作动,订立盟约。

使:派。

戍:戍守。

乃:于是,就。

译句:秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、扬孙帮郑国守卫,就率军回国。

“阙秦以利晋,唯君图之”:归纳一句,陈明利害。

“秦伯说,与郑人盟”:秦晋联军被瓦解。

第四段:

1、子犯请击之。

译句:子犯请求晋文公下令攻击秦军。

请:请求。

之:代词,指秦军。

2、公曰:“不可。微夫人之力不及此。

微:非,没有。用来表示一种否定的假设或条件。

夫人:那人,指秦穆公。

及:到。

译句:晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。

译句:我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。

4、吾其还也。”亦去之。

3、因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

译句:借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。

因:依靠。

敝:形作动,损害。

与:结交,亲附。

知:同“智”,明智。

以:介词,用。

乱:指打完仗后军队散乱。

易:替代。

武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

整:整编。

其:表商量或希望语气,还是。

“不仁、不知、不武”

问:第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?

1.照应上文。

2.使故事情节再掀波澜。

第四段:写晋师撤离

事件

情节发展

郑危

佚之狐举荐

郑伯请人

烛辞

郑伯自责

夜缒

说秦

郑知亡

飞地难治

亡郑陪邻

舍郑有益

过河拆桥

晋国扩张

秦退

晋攻

晋退

结 构

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

亡郑利晋阙秦

存郑利秦

晋忘恩负义,不可共事

三点理由

大度,先屈尊自责,动之以情, 再以国家大义 警之,晓之以理。

烛之武:

佚之狐:

郑伯:

分析人物形象

有充分洞察力和预见性(侧面写烛之武)

“壮士不遇,英雄末路” 虽满腹牢骚但深明大义, 顾全大局。

体味人物形象塑造的艺术性。

文中的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,

不管是牢骚,还是说辞,都表现了他不仅能言

善辩,而且深明大义、机智勇敢。特别是说秦

时的举重若轻、不卑不亢、委婉曲折、步步深

入更集中地体现了一位出色的辩臣的形象。以

上是正面描写。佚之狐的推荐、郑伯的自责,

退秦师的事实,都从侧面烘托了这个人物。

烛之武形象分析

1 久不得志

2 深明大义

3 有勇有谋

4 不卑不亢

1、无能为也已(已,通“矣”)

2、共其乏困 (共,通“供”)

3、何厌之有?(厌,通“餍”,满足)

4、秦伯说 (说,通“悦”)

5、失其所与,不知 (知,通“智”)

通假字:

词类活用

1、名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(意动,以……为边邑)

既东封郑 (作疆界)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

2.夜缒而出(在晚上,当晚)

2、名词→状语

1.既东封郑,又欲肆其西封(在东边)

3.朝济而夕设版焉 (在早上,在傍晚)

3、形容词→名词

共其乏困(缺少的东西)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

4、形容词→动词

邻之厚,君之薄也 变得雄厚,变

得削弱

因人之力而敝之 损害

文言句式:

介词结构后置:

①以其无礼于晋

③佚之狐言于郑伯曰

②且贰于楚也

④若亡而有益于君

宾语前置

夫晋,何厌之有? “有何厌”

③是寡人之过也。 用“也”表示判断。

判断句

①邻之厚,君之薄也 用“也”表示判断。

②以乱易整,不武。 否定判断句。

省略句

敢以(之)烦执事

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

1. 行李 古义:出使的人

今义:出门所带的包裹

古今异义

2. 东道主 古义:东方道路上的主人

今义:主办国或主办方

3. 夫人 古义:那人

今义:一般人的妻子

4.亦去之 古义:离开

今义:往,到

1. 陈说 动词 及郡下,诣太守,说如此。

说 2. 杂说 名词 故为之说,以俟观人风者得焉

3. 通“悦” 秦伯说

1 .推脱 动词 不辞劳苦

辞 2. 告别 动词 停数日,辞去。

3. 推辞 动词 辞曰:臣之壮也,犹不如人

1 边远的地方 名词 顾不如蜀鄙之僧哉?

鄙 2. 边境 名词 越国以鄙远,君知其难也

3. 浅陋 鄙俗 形容词 肉食者鄙,未能远谋。

一词多义

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

阅读训练

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

阅读训练

⒍本文选自《 》。它是我国第一部叙事详细

的 体史书,相传是春秋末年鲁国史官 所作,与《 》《 》合称为“春秋三传”。

⒎本文故事情节发展的四个阶段是:

① ;② ;③ ;④ 。

选择正确含义

1 若舍郑以为东道主 2 秦伯说,与郑人盟

a 你 a 陈述

b 假如 b 杂说,一种文体

c 好像 c 高兴

3 不辞劳苦 4 越国以鄙远,君知其难也

a 告别 a 边远的地方

b 推辞 b 浅陋

c 推托 c 边境

5 微夫人之力不及此 6 臣之壮也,尤不如人

a 如果没有 a 的

b 稍微,略微 b 助词,不译

c 暗暗地 c 他们

答 案

十三 烛之武退秦师

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

亡郑

无利,有小害

对秦

舍郑

无害,有小利

对秦

亡郑

将有大害

对秦

分析利弊,层层深入

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

说退秦军

逼退晋军

晋军

秦军

分析人物性格特点

佚之狐:远见卓识,知人善任

烛之武:临危受命,不避艰险,深明大义,才智超群

郑伯:情真意切,自责,从谏如流

二、善于分析利弊。

一、善于利用矛盾。

三、善于揣摩心理。

烛之武的游说艺术

四、讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

吾君派吾来,意在劝君退兵。吾以为亡郑于君好处不多也。越国以鄙远,君无法统治也。获益多者,晋国也。若舍郑以为东道主,吾国将盛情款待君之行李。君如派兵保护郑国,郑国将感激不尽,财宝、美女任君挑选,不知君意下如何?

词类活用

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(意动,以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

名词→动词

既东封郑,又欲肆其西封

(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

名词→状语

词类活用

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

动词→名词

词类活用

词类活用

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

特殊句式

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

省略句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

且贰于楚也(于楚从属── 同上)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

倒装句

特殊句式

1、课文记叙了一个什么故事,请概括叙述:

2、用简短的一句话概括整个故事:

烛之武退秦师

六个男人关于一场战争的对话、、、、、、

谁最聪明?

围绕“烛之武退秦师” 这个标题

提几个与课文有关的问题。

老师想到的一些问题

1 为什么选择烛之武退秦师?

2 烛之武为什么要退秦师?

3 烛之武怎样退秦师?

4 烛之武为什么能成功退秦师?

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。指出亡郑只对晋有利

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。 郑国存在对秦的种种好处

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋贪得无厌,忘恩负义

分析烛之武说辞的四层意思,体会高超的语言艺术

①站在秦国的立场上,以退为进,博得秦君好感。

②抓住秦君趋利的心理,阐明利害,动摇秦君。

③抓住秦、晋之间的历史矛盾,挑拨其盟,拉拢秦君

④推测未来,极言晋贪无厌,毁其盟约。

随堂讨论

怎样劝说身边爱上网的同学

词类活用

名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

使动用法

烛之武退秦师(使……撤兵)

既东封郑(使……成为边疆)

若不阙秦(使……缺)

若亡郑而有益于君(使……灭亡)

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

动词→名词

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

古今异义

行李之往来 行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹。

若舍郑以为东道主 以为,古义:把……作为;今义:认为。

东道主,古义:东方道路上的主人;今义:一般引申为宴客的主人。

微夫人之不及此 夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子。

特殊句式

省略句

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

倒装句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

固定句式

1.焉用亡郑以倍邻

焉……(为什么要……,何必……)

杀鸡焉用宰牛刀?

2.夫晋,何厌之有?

夫……何……(……怎么……)

通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

以

以其无礼于晋 因为,连词

敢以烦执事 拿,用,介词

越国以鄙远 顺接,连词

焉用亡郑以陪邻 顺接,连词

若舍郑以为东道主 把,介词

阙秦以利晋 顺接,连词

而

今急而求子 才,连词,顺接

夜缒而出 表修饰关系,连词

若亡郑而有益于君 顺接,连词

朝济而夕设版焉 表转折,连词

因人之力而敝之 表转折,连词

开篇给我们展示了一个什么样的局势?

郑国被秦晋围困

秦国和晋国围郑的原因是什么?

以其无礼于晋

郑贰于楚

背景材料

为什么佚之孤对郑伯说“若使烛之武见秦军,师必退”?(为什么选择秦师而不是晋师)

“以其无礼于晋,且贰于楚”——伐郑的目的是为晋国报仇。

秦郑两国本无瓜葛。

烛之武劝秦伯退兵的理由

秦强而郑弱,岂能以强欺弱。

邻之厚,君之薄也。

师劳力竭,远主备之。

越国以鄙远,君知其难也。

阙秦以利晋,唯君图之。

师之所为,郑必知之,勤而无所,必有悖心。

若不阙秦,将焉取之?

秦派杞子、逢孙、杨孙三为将领戍守郑国边境,然后退兵。选出晋文公不去攻打秦军的理由。

秦国与晋国同盟,不能失去同盟者。

秦国太强大,晋国没有那么强的实力。

秦穆公曾在晋文公落难时帮助过他。

秦穆公的女儿是晋文公的妻子。

秦军后退很混乱,攻之不武。

烛之武

有牢骚但顾全大局

不卑不亢刚柔相济

条理清晰说理透彻

结 构

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

从本文看《左传》的文学价值

本文突出的写作特点有二。其一,波澜起伏跌宕有序的情节展示。其二,说理透辟,善于辞令的语言。从这些特点中,我们可以看到《左传》较高的文学价值。

烛之武退秦师

《左传》简介:

左--作者左丘明,鲁国史官

传--解释,解说,阐发。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。为“十三经”之一。

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

十三经

尔雅

尚书

诗经

论语

孟子

仪礼

礼记

春秋左传

公羊传

谷梁传

孝经

周礼

周易

上承《春秋》,下启《史记》,相传为鲁国史官左丘明所作。因为《左传》和《公羊传》、《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称为“春秋三传”。《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

《左传》 主要记载了东周前期240多年各国的政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事件。

《左传》描写了众多的历史人物,包括了春秋时代社会各阶级、阶层的成员,有天子、诸侯、卿士、大夫,也有将相、武臣、学者,有说客、良医、商贾、娼优,也有宰竖、役人、盗贼、侠客等。其中,约有三分之一的人物有较详细的事迹记录或鲜明的形象描绘。

叙写战争时以记叙战前准备、战后论战为主,略写战争经过,记录了不少外交辞令、议论、谏说,是研究我国先秦历史很有价值的文献。

它的核心思想是民本思想,如民重于天、民重于君、民为邦本的思想。

主要艺术成就:长于叙事,尤其出色的是描写战争;善于写人,工于记言。

《左传》与《国语》都成书于战国初期,二书在思想倾向上基本一致,不过《左传》比《国语》民本思想更加鲜明。

古代文化常识:姓名

烛之武--烛表示地名,以邑名为氏。“烛地,名叫武的人”

佚之狐--佚表示地名,以邑名为氏。 “佚地,名叫狐的人”

《郑通志 氏族略》:“郑人烛之武不得氏,以其居于烛地故,言烛之者,尤言介之推,佚之狐”

古代姓氏的由来

以祖先祖号或庙号为姓--

唐尧 虞舜 夏桀 商纣 周 姬 姜

2 以国别地名为姓--

国别:齐 鲁 韩 赵 魏 秦 楚 宋 卫

地名:东郭 南宫 西门 欧阳

3 以官职或职务为姓--

官职:司马 司徒 帅 尉

职务:巫 乐 陶 屠 卜 施 商

4 以动植物为姓--牛 马 龙 熊 杨 柳

5 以数字为姓--伍 陆 万

6 少数民族的姓--金 翦 萨 慕容 呼延 独孤

秦晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。

背景分析

一是晋文公当年逃亡路过郑国时郑国没有以礼相待;

晋公子重耳流亡

二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派子人九出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,"晋侯及郑伯盟于衡雍"。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

前632年

城 濮 之 战

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?

一是秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。

二是历史上秦晋关系一直都很好,所以,秦晋联合也就必然了。

秦晋之好

春秋时,秦国与晋国是相邻的两个强国,一方面为扩大地盘而矛盾尖锐,一方面又为了向中原发展的需要,公元前700年,秦穆公将女儿嫁给晋公子重耳,以后也世为婚姻。后人因此称两姓联姻为“秦晋之好”。

听读课文:

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

f?

gōng

yuè

f?

逄( )孙戍之

fàn

zhuì

que

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子

zhì

qǐ

páng

单音节词 双音节词

如“天雨墙坏”译为“天上下雨围墙淋坏”。

(1)音节变化现象

古汉语的部分单音节词两个连用,不要误以为是今天的一个合成词,要拆开作两个单音节词来翻译,如

晋军 秦军 妻子 子孙 绝境 中间 亲戚 作文

双音节词较少,翻译不能拆开作单音节词,如

执事 宾客 布衣 可汗 阿爷 鞠躬 春秋

(2)通假字现象

通假指的是文言中音同、音近、形近互相通用和假借的现象。

通假字的基本规律是同音代替,如“畔”同“叛”,

“竦”同“耸”; 有的声母相同,如“亡”同“无”,;有的韵母相同,如“见”同“现”,“食”同“饲”。 有的形近通假,如“说”同“悦”,“被”同“披”。

本课的通假字有:

无能为也已

共其乏困

秦伯说,与郑人盟

失其所与,不知

何厌之有

已

共

通

供

说

知

通

智

通假字

矣

通

通

悦

第一段:

1、晋侯、秦伯围郑,以其无礼

于晋,且贰于楚也。

以:因为。

于:对。

贰:数作动,有二心。

以其无礼于晋 且贰于楚也: 状语后置

晋文公联合秦穆公围攻郑国,这是因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还对楚国有二心。

秦晋两国为什么围攻郑国?

“以其无礼于晋,且贰于楚也。”围郑的原因,实为借口。晋国为复仇而联合秦国,秦与郑没有多大的厉害关系。这为后文烛之武退秦师的成功埋下伏笔。

2、晋军函陵,秦军氾南。

军:驻军(名作动)

译句:晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

(省略句)

函陵、氾南都属郑国领土,晋、秦分地驻扎,这是细节描写,一是说明晋、秦联军来势凶猛,势不可当。二是暗示郑国有机可乘,又是伏笔。

秦晋围郑示意图

一个弱小的郑国,同时受到两个强国的围攻,大军压境,国都被围,形势十分的严峻。

1、佚之狐言于郑伯曰

一般是主动地说。

告诉。

对??????说。

是提示具体说的话。

1.刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”《曹刿论战》

2.谓其妻曰: “吾孰与? ? ? ? ? ??”《邹忌讽齐王纳谏》

3.贫者语于富者曰: “吾欲之南海,何如?”《为学》

4.(刿)对曰:“夫战,勇气也??????o” 《曹刿论战》

多用于对上的回答或对话。

谓:

曰: 语(y?) :

对:

言:

第二段:

2、 “国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

使:派。

从:听从。

译句:佚之狐对郑伯说:“我国危险,如果能派烛之武去见秦伯,秦军一定能撤退。”郑伯同意了他的建议。

佚之狐言于郑伯:状语后置

国家命运危在旦夕,佚之狐独具慧眼,举荐烛之武。郑国君臣决定通过外交的途径来解决危机。

之:取消句子独立性。

临危受命:

3、臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

译句:烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”

犹:尚且。

已:同“矣”,语气词。

烛之武满腹委屈与牢骚,埋怨郑伯,这并不是故作姿态,一方面表达他壮年不遇、英雄无用武之地的感慨,一方面也是在考验郑伯,从而决定自己的行动。

4、吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

4、许之。

烛之武就答应了。

郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也有不利啊!”

子:古代对人的尊称。

是:这。

郑伯听出了烛之武的话外之音,直面现实,诚心悔过,实属难得。同时,他的话中还包含了对郑国,对烛之武的担忧、关注,从理性的角度诚实而有力的表示了自己的态度。

佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?

郑伯是如何说服烛之武的?

自责(情)

晓义(理)

~~

未见其人

先知其才

侧面表现

想一想

……

?

善于纳谏,勇于承认错误,勇于自责,知人善任的君主。

从郑伯说服烛之武这件事中

可以看出郑伯是怎样的人?

第三段:

1、夜缒而出。

译句:夜晚用绳子将烛之武从城上放下去。

缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

2、见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

既:已经。

去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。

“夜缒而出”进一步说明了郑国形势之严峻,郑国的命运将取决于烛之武此行的成功与否。

“郑既知亡矣”先示弱认输,满足敌的骄横心理。坦言知亡,避其锐气。

3、若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

译句:如果灭掉郑国对您有什么好处,那就烦劳您手下的人了。

若亡郑而有益于君:状语后置。

敢以(之)烦执事:省略句。

而:连词,表顺接。

益:好处。

以:介词,拿,用。

执事:对对放的敬称。

“若亡郑而有益于君”这是退秦师的关键。这句对晋、秦联兵攻郑看得很轻。

4、越国以鄙远,君知其难也。

越:越过。

以:而,连词,表示顺接。

鄙:边邑,名意动用法,把……当作边邑。

远:指郑国,形作名,远地。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的。

5、焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

焉:疑问副词,何,为什么。

反问句

以:连词,而,表顺接。

陪:增加。

您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

“越国以鄙远,君知其难也”:亡郑,秦得不到好处。从军事战略的角度看,“越国以鄙远”显然困难重重。

“焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也”:亡郑,晋必得到好处,而对秦只有害处,秦穆公想借此机会捞一把,以扩张自己势力的企图落空。

6、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译句:假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

舍:放弃。

以为:古今异义,古义,把……作为。

今义,认为。

东道主:古今异义,古义,东方道路上的主人。

今义,常用为主办国或主办方。

行李:古今异义,古义,出使的人。

今义,出门所带的包裹。

共:同“供”,供给。

乏困:形作名,缺少的东西。

“若舍郑以为东道主,行

李之往来,共其乏困,君

亦无所害”:舍郑,反有益

于秦。如果说上一层是分析

危害动摇秦伯的话,这一

层则是以利益引诱秦伯。

7、且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

译句:况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

尝:曾经。

为:给予。

赐:恩惠。

济:渡河。

设版:修筑防御工事。版,筑土墙用的夹版。

朝、夕:名作状,在早上,在晚上。

而:连词,表转折。

“且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之

所知也”:纵观历史,历数晋国言而无信、忘恩负义、用事

实离间秦晋的关系。

9、既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译句:现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?

东:名作状,向东面。

封:名作使动,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

阙:使动用法,使……减少。

焉:疑问代词,哪里。

8、夫晋,何厌之有?

何厌之有:有何厌,宾语前置。

译句:晋国有什么满足的呢?

10、阙秦以利晋,唯君图之。

利:有利于。

图:考虑。

唯:句首语气词,表示希望。

之:代词,指阙秦以利晋这件事。

译句:使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!

11、秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。

说:同“悦”,高兴。

盟:名作动,订立盟约。

使:派。

戍:戍守。

乃:于是,就。

译句:秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、扬孙帮郑国守卫,就率军回国。

“阙秦以利晋,唯君图之”:归纳一句,陈明利害。

“秦伯说,与郑人盟”:秦晋联军被瓦解。

第四段:

1、子犯请击之。

译句:子犯请求晋文公下令攻击秦军。

请:请求。

之:代词,指秦军。

2、公曰:“不可。微夫人之力不及此。

微:非,没有。用来表示一种否定的假设或条件。

夫人:那人,指秦穆公。

及:到。

译句:晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。

译句:我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。

4、吾其还也。”亦去之。

3、因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

译句:借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。

因:依靠。

敝:形作动,损害。

与:结交,亲附。

知:同“智”,明智。

以:介词,用。

乱:指打完仗后军队散乱。

易:替代。

武:指使用武力时所应遵守的道义准则。

整:整编。

其:表商量或希望语气,还是。

“不仁、不知、不武”

问:第四小节,在故事情节的发展上有什么作用?

1.照应上文。

2.使故事情节再掀波澜。

第四段:写晋师撤离

事件

情节发展

郑危

佚之狐举荐

郑伯请人

烛辞

郑伯自责

夜缒

说秦

郑知亡

飞地难治

亡郑陪邻

舍郑有益

过河拆桥

晋国扩张

秦退

晋攻

晋退

结 构

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

亡郑利晋阙秦

存郑利秦

晋忘恩负义,不可共事

三点理由

大度,先屈尊自责,动之以情, 再以国家大义 警之,晓之以理。

烛之武:

佚之狐:

郑伯:

分析人物形象

有充分洞察力和预见性(侧面写烛之武)

“壮士不遇,英雄末路” 虽满腹牢骚但深明大义, 顾全大局。

体味人物形象塑造的艺术性。

文中的主要人物是烛之武,作者通过他的语言,

不管是牢骚,还是说辞,都表现了他不仅能言

善辩,而且深明大义、机智勇敢。特别是说秦

时的举重若轻、不卑不亢、委婉曲折、步步深

入更集中地体现了一位出色的辩臣的形象。以

上是正面描写。佚之狐的推荐、郑伯的自责,

退秦师的事实,都从侧面烘托了这个人物。

烛之武形象分析

1 久不得志

2 深明大义

3 有勇有谋

4 不卑不亢

1、无能为也已(已,通“矣”)

2、共其乏困 (共,通“供”)

3、何厌之有?(厌,通“餍”,满足)

4、秦伯说 (说,通“悦”)

5、失其所与,不知 (知,通“智”)

通假字:

词类活用

1、名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(意动,以……为边邑)

既东封郑 (作疆界)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

2.夜缒而出(在晚上,当晚)

2、名词→状语

1.既东封郑,又欲肆其西封(在东边)

3.朝济而夕设版焉 (在早上,在傍晚)

3、形容词→名词

共其乏困(缺少的东西)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

4、形容词→动词

邻之厚,君之薄也 变得雄厚,变

得削弱

因人之力而敝之 损害

文言句式:

介词结构后置:

①以其无礼于晋

③佚之狐言于郑伯曰

②且贰于楚也

④若亡而有益于君

宾语前置

夫晋,何厌之有? “有何厌”

③是寡人之过也。 用“也”表示判断。

判断句

①邻之厚,君之薄也 用“也”表示判断。

②以乱易整,不武。 否定判断句。

省略句

敢以(之)烦执事

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

1. 行李 古义:出使的人

今义:出门所带的包裹

古今异义

2. 东道主 古义:东方道路上的主人

今义:主办国或主办方

3. 夫人 古义:那人

今义:一般人的妻子

4.亦去之 古义:离开

今义:往,到

1. 陈说 动词 及郡下,诣太守,说如此。

说 2. 杂说 名词 故为之说,以俟观人风者得焉

3. 通“悦” 秦伯说

1 .推脱 动词 不辞劳苦

辞 2. 告别 动词 停数日,辞去。

3. 推辞 动词 辞曰:臣之壮也,犹不如人

1 边远的地方 名词 顾不如蜀鄙之僧哉?

鄙 2. 边境 名词 越国以鄙远,君知其难也

3. 浅陋 鄙俗 形容词 肉食者鄙,未能远谋。

一词多义

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

阅读训练

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

阅读训练

⒍本文选自《 》。它是我国第一部叙事详细

的 体史书,相传是春秋末年鲁国史官 所作,与《 》《 》合称为“春秋三传”。

⒎本文故事情节发展的四个阶段是:

① ;② ;③ ;④ 。

选择正确含义

1 若舍郑以为东道主 2 秦伯说,与郑人盟

a 你 a 陈述

b 假如 b 杂说,一种文体

c 好像 c 高兴

3 不辞劳苦 4 越国以鄙远,君知其难也

a 告别 a 边远的地方

b 推辞 b 浅陋

c 推托 c 边境

5 微夫人之力不及此 6 臣之壮也,尤不如人

a 如果没有 a 的

b 稍微,略微 b 助词,不译

c 暗暗地 c 他们

答 案

十三 烛之武退秦师

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

亡郑

无利,有小害

对秦

舍郑

无害,有小利

对秦

亡郑

将有大害

对秦

分析利弊,层层深入

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

秦军

晋军

郑

秦

晋

函陵

氾南

烛之武

佚之狐

郑 伯

秦 伯

晋 侯

子 犯

说退秦军

逼退晋军

晋军

秦军

分析人物性格特点

佚之狐:远见卓识,知人善任

烛之武:临危受命,不避艰险,深明大义,才智超群

郑伯:情真意切,自责,从谏如流

二、善于分析利弊。

一、善于利用矛盾。

三、善于揣摩心理。

烛之武的游说艺术

四、讲究语言艺术。

机智善辩的外交家

吾君派吾来,意在劝君退兵。吾以为亡郑于君好处不多也。越国以鄙远,君无法统治也。获益多者,晋国也。若舍郑以为东道主,吾国将盛情款待君之行李。君如派兵保护郑国,郑国将感激不尽,财宝、美女任君挑选,不知君意下如何?

词类活用

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(意动,以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

名词→动词

既东封郑,又欲肆其西封

(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

名词→状语

词类活用

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

动词→名词

词类活用

词类活用

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

特殊句式

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

省略句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

且贰于楚也(于楚从属── 同上)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

倒装句

特殊句式

1、课文记叙了一个什么故事,请概括叙述:

2、用简短的一句话概括整个故事:

烛之武退秦师

六个男人关于一场战争的对话、、、、、、

谁最聪明?

围绕“烛之武退秦师” 这个标题

提几个与课文有关的问题。

老师想到的一些问题

1 为什么选择烛之武退秦师?

2 烛之武为什么要退秦师?

3 烛之武怎样退秦师?

4 烛之武为什么能成功退秦师?

郑

秦

晋

函陵

氾南

秦军

晋军

烛之武说服秦君的三点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。指出亡郑只对晋有利

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。 郑国存在对秦的种种好处

三、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋贪得无厌,忘恩负义

分析烛之武说辞的四层意思,体会高超的语言艺术

①站在秦国的立场上,以退为进,博得秦君好感。

②抓住秦君趋利的心理,阐明利害,动摇秦君。

③抓住秦、晋之间的历史矛盾,挑拨其盟,拉拢秦君

④推测未来,极言晋贪无厌,毁其盟约。

随堂讨论

怎样劝说身边爱上网的同学

词类活用

名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

使动用法

烛之武退秦师(使……撤兵)

既东封郑(使……成为边疆)

若不阙秦(使……缺)

若亡郑而有益于君(使……灭亡)

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

动词→名词

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

古今异义

行李之往来 行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹。

若舍郑以为东道主 以为,古义:把……作为;今义:认为。

东道主,古义:东方道路上的主人;今义:一般引申为宴客的主人。

微夫人之不及此 夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子。

特殊句式

省略句

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

倒装句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

固定句式

1.焉用亡郑以倍邻

焉……(为什么要……,何必……)

杀鸡焉用宰牛刀?

2.夫晋,何厌之有?

夫……何……(……怎么……)

通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

以

以其无礼于晋 因为,连词

敢以烦执事 拿,用,介词

越国以鄙远 顺接,连词

焉用亡郑以陪邻 顺接,连词

若舍郑以为东道主 把,介词

阙秦以利晋 顺接,连词

而

今急而求子 才,连词,顺接

夜缒而出 表修饰关系,连词

若亡郑而有益于君 顺接,连词

朝济而夕设版焉 表转折,连词

因人之力而敝之 表转折,连词

开篇给我们展示了一个什么样的局势?

郑国被秦晋围困

秦国和晋国围郑的原因是什么?

以其无礼于晋

郑贰于楚

背景材料

为什么佚之孤对郑伯说“若使烛之武见秦军,师必退”?(为什么选择秦师而不是晋师)

“以其无礼于晋,且贰于楚”——伐郑的目的是为晋国报仇。

秦郑两国本无瓜葛。

烛之武劝秦伯退兵的理由

秦强而郑弱,岂能以强欺弱。

邻之厚,君之薄也。

师劳力竭,远主备之。

越国以鄙远,君知其难也。

阙秦以利晋,唯君图之。

师之所为,郑必知之,勤而无所,必有悖心。

若不阙秦,将焉取之?

秦派杞子、逢孙、杨孙三为将领戍守郑国边境,然后退兵。选出晋文公不去攻打秦军的理由。

秦国与晋国同盟,不能失去同盟者。

秦国太强大,晋国没有那么强的实力。

秦穆公曾在晋文公落难时帮助过他。

秦穆公的女儿是晋文公的妻子。

秦军后退很混乱,攻之不武。

烛之武

有牢骚但顾全大局

不卑不亢刚柔相济

条理清晰说理透彻

结 构

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

阅读训练

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

⒊下列“其”字意义不同于其他三项的是( )

A君知其难也 B共其乏困 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”句式相同的一项是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以烦执事 D佚之狐言于郑伯曰

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作东方道路上的主人

D

C

C

从本文看《左传》的文学价值

本文突出的写作特点有二。其一,波澜起伏跌宕有序的情节展示。其二,说理透辟,善于辞令的语言。从这些特点中,我们可以看到《左传》较高的文学价值。