第1课 隋朝的统一与灭亡课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-22 20:47:16 | ||

图片预览

文档简介

第1课 隋朝的统一与灭亡

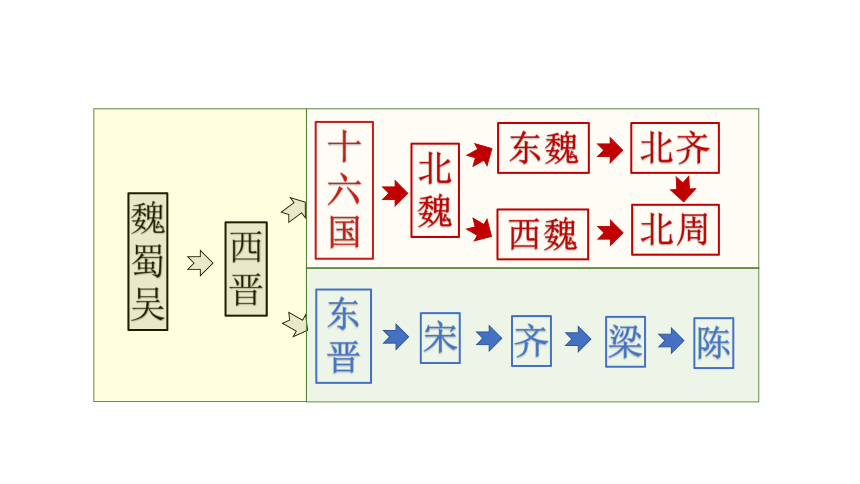

魏蜀吴

西晋

十六国

东晋

北魏

陈

宋

梁

齐

东魏

西魏

北齐

北周

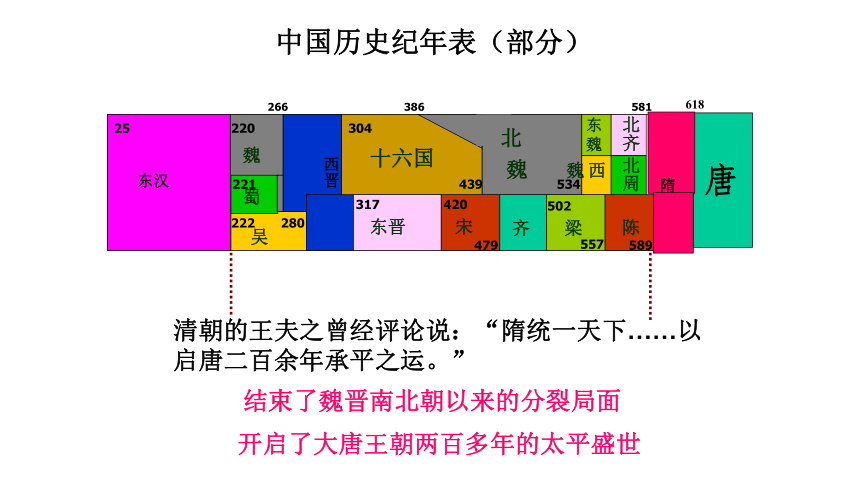

中国历史纪年表(部分)

唐

618

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

魏

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

东魏

西魏

北齐

北周

25

220

221

222 280

266

304

439

534

581

317

420

479

502

557

589

北

386

结束了魏晋南北朝以来的分裂局面

清朝的王夫之曾经评论说:“隋统一天下……以启唐二百余年承平之运。”

开启了大唐王朝两百多年的太平盛世

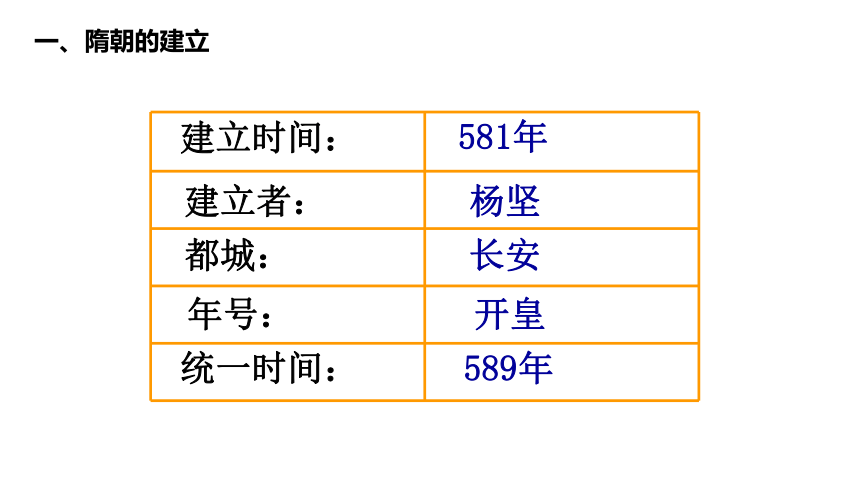

建立时间:

581年

建立者:

杨坚

都城:

长安

年号:

开皇

统一时间:

589年

一、隋朝的建立

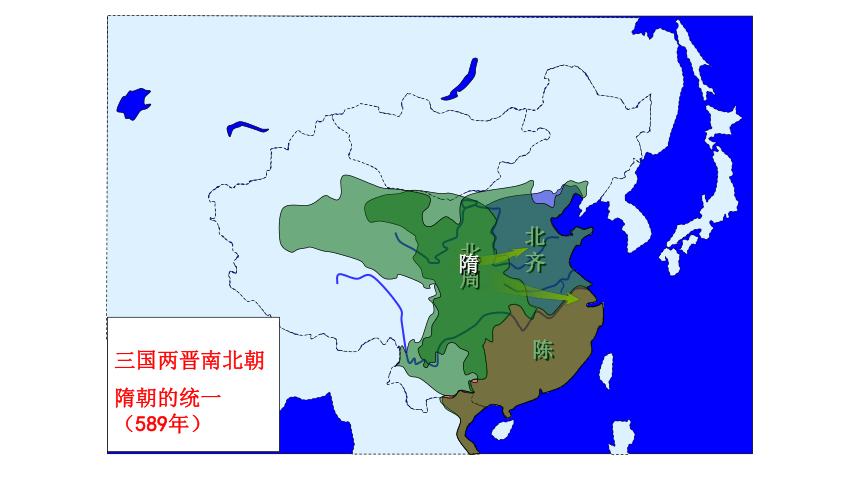

陈

北齐

北周

隋

隋朝的统一(589年)

三国两晋南北朝

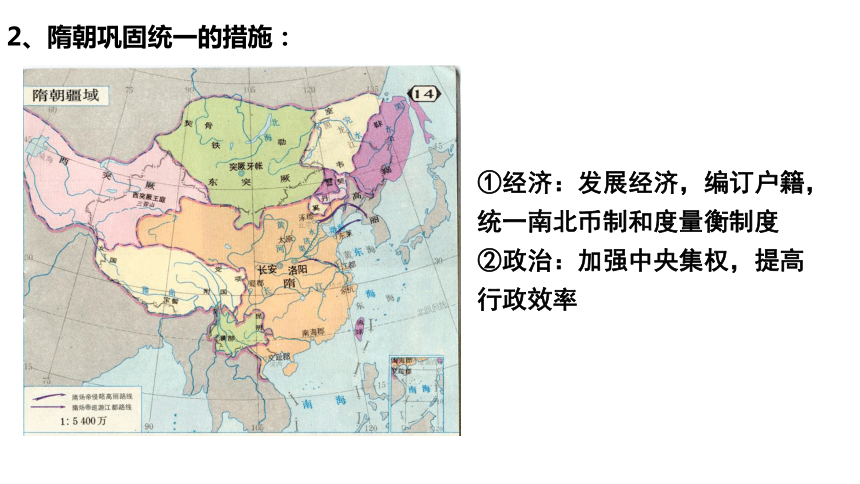

2、隋朝巩固统一的措施:

①经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度

②政治:加强中央集权,提高行政效率

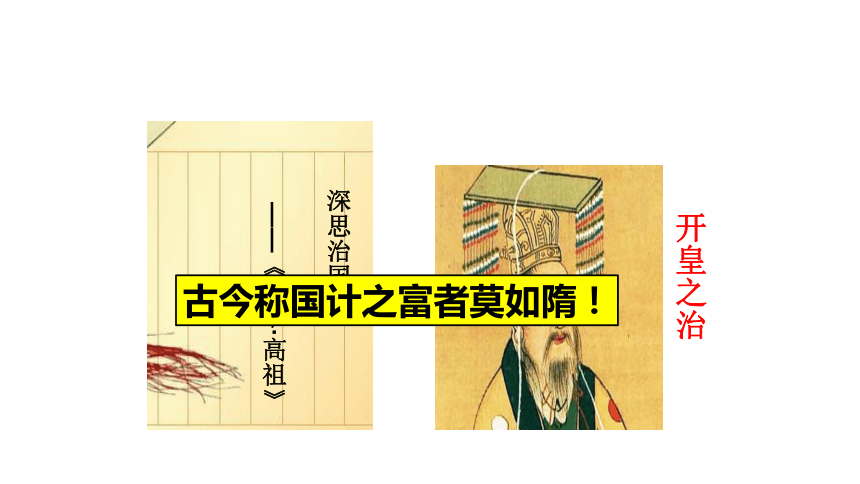

深思治国术。

——《隋书·高祖》

开皇之治

古今称国计之富者莫如隋!

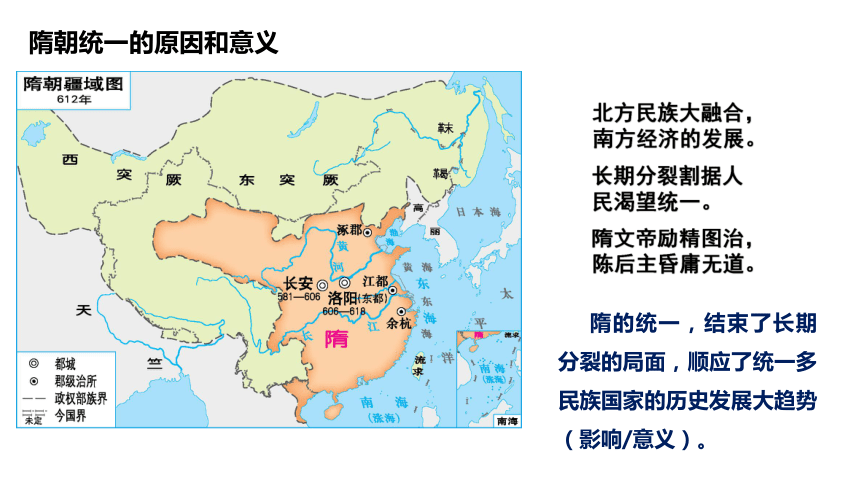

北方民族大融合,南方经济的发展。

长期分裂割据人民渴望统一。

隋文帝励精图治,陈后主昏庸无道。

隋朝统一的原因和意义

隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势(影响/意义)。

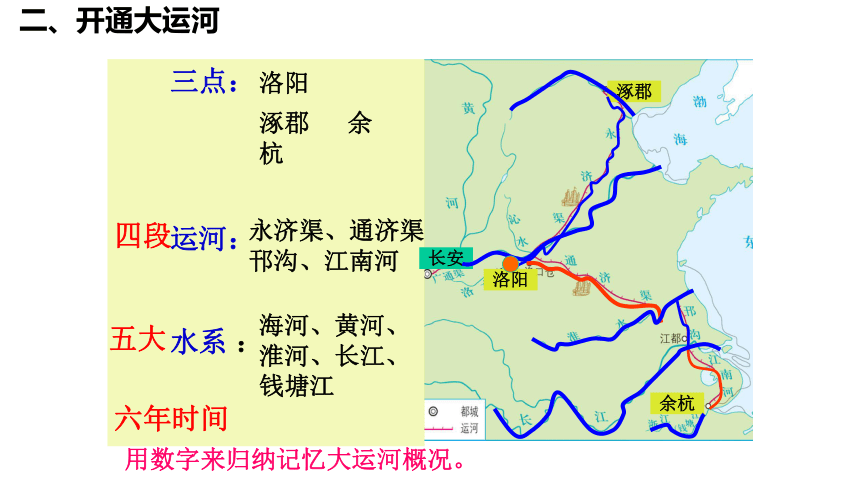

三点:

运河:

水系 :

洛阳

涿郡 余杭

永济渠、通济渠 邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

长安

洛阳

余杭

涿郡

用数字来归纳记忆大运河概况。

四段

五大

六年时间

二、开通大运河

大运河开凿的目的

材料二:我国地势西高东低,大部分河流都是东西走向,南北运输主要靠陆路交通,运输大宗物资十分困难。

材料一(隋炀)帝谓给事郎慕征曰:“自古天子有巡狩猎之礼;而江东诸帝多傅脂粉,坐深宫,不与百姓相见,此何理也?”对曰:“此其所以不能长世。”

——《资治通鉴》

有人说,隋炀帝为了看扬州琼花而开凿大运河,你同意吗?为什么?

1.加强对南方地区的统治

2.便利南北交通

评价大运河

资料1:据史书记载,隋炀帝先后征发了百余万人开通通济渠,百条万人开通永济渠,十余万人开邗(han)沟。运河通航后,隋炀帝又下令建造高大、华丽的龙舟,率数千艘大小船只南巡,护卫的士兵和拉船的民工多达几十万人,沿途州县要准备丰厚的贡品和上好的食物。

资料2:唐朝人皮日休说:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

资料3:宋朝人张泊(ji)说:“唯汴水横立中国,首承大河,滞引江湖,剩尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。”

资料4:明末清初的史学家该迁在评价开凿大运河的举措时说,隋炀帝“虽轻用民力,今漕河赖之”。

课本p88页

今天我们应该如何正确看待大运河?

我们要一分为二地看待大运河

一方面,隋炀帝为修大运河,大量征发民工,加重了人民的负担,激化了社会矛盾。

另一方面,大运河的开通,有力地促进了南北经济、文化的交流和发展。

思考:有人认为只要不修建大运河隋朝就不会灭亡,你认同他的观点吗?请说明理由。

《汴 水》 胡 曾

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制度的正式确立。

隋炀帝于大业三年(607年),正式设置进士科,考核参选者对时事的看法。按考试成绩选拔人才,可以凭才学做官。选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。

定十科举人,开设进士科,以考试诗赋为主,选择“文才秀美”的人才。这标志着科举制度的产生。

三、开创科举取士制度:

隋炀帝奢侈腐化,滥用民力。他三次乘坐大龙舟到江都巡游,随行的船只达几千艘,绵延200多里,沿路州县必须供应食物,加重了人民的负担。

四、隋朝的灭亡:

隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的。

大业元年——大规模营建东都,每月服劳役的人数约200万。

大业元年至六年——先后役使约300万人修建运河,男丁不够,就以妇女充任。

大业三年——征丁百万修筑驰道、长城。

大业八年——隋炀帝第一次攻高句丽之战。

大业九年——隋炀帝第二次攻高句丽之战。

大业十年——隋炀帝第三次攻高句丽之战。

大业十四年——隋炀帝在江都被部下杀死。

——摘编自《隋书》和《资治通鉴》

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于爆发大规模起义。起义首爆发在人民受害最深的山东地区,随即迅速蔓延到全国,在各地形成许多反隋队伍。

在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。

618年,隋炀帝被部下在江都杀死,隋朝灭亡

课堂练习:

C

A

1、隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A、满足了隋炀帝巡游江都的愿望 B、实现了南水北调

C、大大促进了南北政治、经济和文化交流D、巩固了国家统一

2、邓嗣禹在《中国科举制度起源考》中提到:“科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试……”从材料中,我们不能得到的有关科举制度的信息是( )

A. 目的是加强皇权B. 采取分科考试的形式C. 采用择优录取的方法D. 考生可自由报考

魏蜀吴

西晋

十六国

东晋

北魏

陈

宋

梁

齐

东魏

西魏

北齐

北周

中国历史纪年表(部分)

唐

618

东汉

魏

蜀

吴

西晋

十六国

魏

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

东魏

西魏

北齐

北周

25

220

221

222 280

266

304

439

534

581

317

420

479

502

557

589

北

386

结束了魏晋南北朝以来的分裂局面

清朝的王夫之曾经评论说:“隋统一天下……以启唐二百余年承平之运。”

开启了大唐王朝两百多年的太平盛世

建立时间:

581年

建立者:

杨坚

都城:

长安

年号:

开皇

统一时间:

589年

一、隋朝的建立

陈

北齐

北周

隋

隋朝的统一(589年)

三国两晋南北朝

2、隋朝巩固统一的措施:

①经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度

②政治:加强中央集权,提高行政效率

深思治国术。

——《隋书·高祖》

开皇之治

古今称国计之富者莫如隋!

北方民族大融合,南方经济的发展。

长期分裂割据人民渴望统一。

隋文帝励精图治,陈后主昏庸无道。

隋朝统一的原因和意义

隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势(影响/意义)。

三点:

运河:

水系 :

洛阳

涿郡 余杭

永济渠、通济渠 邗沟、江南河

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

长安

洛阳

余杭

涿郡

用数字来归纳记忆大运河概况。

四段

五大

六年时间

二、开通大运河

大运河开凿的目的

材料二:我国地势西高东低,大部分河流都是东西走向,南北运输主要靠陆路交通,运输大宗物资十分困难。

材料一(隋炀)帝谓给事郎慕征曰:“自古天子有巡狩猎之礼;而江东诸帝多傅脂粉,坐深宫,不与百姓相见,此何理也?”对曰:“此其所以不能长世。”

——《资治通鉴》

有人说,隋炀帝为了看扬州琼花而开凿大运河,你同意吗?为什么?

1.加强对南方地区的统治

2.便利南北交通

评价大运河

资料1:据史书记载,隋炀帝先后征发了百余万人开通通济渠,百条万人开通永济渠,十余万人开邗(han)沟。运河通航后,隋炀帝又下令建造高大、华丽的龙舟,率数千艘大小船只南巡,护卫的士兵和拉船的民工多达几十万人,沿途州县要准备丰厚的贡品和上好的食物。

资料2:唐朝人皮日休说:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

资料3:宋朝人张泊(ji)说:“唯汴水横立中国,首承大河,滞引江湖,剩尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。”

资料4:明末清初的史学家该迁在评价开凿大运河的举措时说,隋炀帝“虽轻用民力,今漕河赖之”。

课本p88页

今天我们应该如何正确看待大运河?

我们要一分为二地看待大运河

一方面,隋炀帝为修大运河,大量征发民工,加重了人民的负担,激化了社会矛盾。

另一方面,大运河的开通,有力地促进了南北经济、文化的交流和发展。

思考:有人认为只要不修建大运河隋朝就不会灭亡,你认同他的观点吗?请说明理由。

《汴 水》 胡 曾

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制度的正式确立。

隋炀帝于大业三年(607年),正式设置进士科,考核参选者对时事的看法。按考试成绩选拔人才,可以凭才学做官。选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。

定十科举人,开设进士科,以考试诗赋为主,选择“文才秀美”的人才。这标志着科举制度的产生。

三、开创科举取士制度:

隋炀帝奢侈腐化,滥用民力。他三次乘坐大龙舟到江都巡游,随行的船只达几千艘,绵延200多里,沿路州县必须供应食物,加重了人民的负担。

四、隋朝的灭亡:

隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的。

大业元年——大规模营建东都,每月服劳役的人数约200万。

大业元年至六年——先后役使约300万人修建运河,男丁不够,就以妇女充任。

大业三年——征丁百万修筑驰道、长城。

大业八年——隋炀帝第一次攻高句丽之战。

大业九年——隋炀帝第二次攻高句丽之战。

大业十年——隋炀帝第三次攻高句丽之战。

大业十四年——隋炀帝在江都被部下杀死。

——摘编自《隋书》和《资治通鉴》

隋炀帝的残暴统治,使人民忍无可忍,终于爆发大规模起义。起义首爆发在人民受害最深的山东地区,随即迅速蔓延到全国,在各地形成许多反隋队伍。

在起义军的打击下,隋朝的统治面临瓦解。

618年,隋炀帝被部下在江都杀死,隋朝灭亡

课堂练习:

C

A

1、隋朝开凿大运河的重大意义在于( )

A、满足了隋炀帝巡游江都的愿望 B、实现了南水北调

C、大大促进了南北政治、经济和文化交流D、巩固了国家统一

2、邓嗣禹在《中国科举制度起源考》中提到:“科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试……”从材料中,我们不能得到的有关科举制度的信息是( )

A. 目的是加强皇权B. 采取分科考试的形式C. 采用择优录取的方法D. 考生可自由报考

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源