八上第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 八上第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 08:52:49 | ||

图片预览

文档简介

从晚清到民国,伴随着外来文化的冲击和社会政局的更替,中国的经济、社会生活、教育文化事业等各个方面都发生了巨大变化。

民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品

第八单元

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

课标要求

1、知道民族资本主义的发展;社会习俗的变化。

2、了解民族资本发展所受到的阻碍。

3、知道鲁迅、齐白石、聂耳;《大公报》、《解放日报》;商务印书馆、生活书店。

4、了解大众传媒工具在现代社会生活中的重要作用。

5、了解鲁迅是中国文化革命的主将。

学习目标

1、知道以张謇兴办实业为例,初步认识近代中国民族工业的曲折发展。

2、了解民国以来剪发辫、易服饰等社会习俗方面的变化。

3、知道以京师大学堂的开办和科举制度的废除为例,了解近代新式教育发展的主要史实;以《申报》、商务印书馆等为例,了解近代新闻出版事业的发展。

4、知道鲁迅、茅盾、齐白石、徐悲鸿、冼星海等人的成就。

经济和社会生活的变化

第 一 篇

?

?

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq 2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

自主复习与评价

任务一:

1、根据复习提纲及教材,复习以下内容。

产生:

发展:

热潮:

良机:

受挫:

挣扎:

特点

代表:

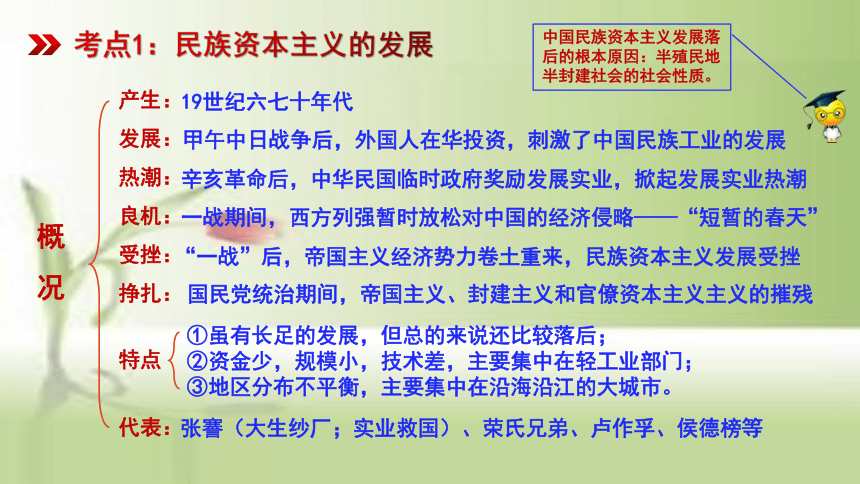

19世纪六七十年代

甲午中日战争后,外国人在华投资,刺激了中国民族工业的发展

概

况

考点1:民族资本主义的发展

辛亥革命后,中华民国临时政府奖励发展实业,掀起发展实业热潮

一战期间,西方列强暂时放松对中国的经济侵略——“短暂的春天”

“一战”后,帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展受挫

国民党统治期间,帝国主义、封建主义和官僚资本主义主义的摧残

①虽有长足的发展,但总的来说还比较落后;

②资金少,规模小,技术差,主要集中在轻工业部门;

③地区分布不平衡,主要集中在沿海沿江的大城市。

张謇(大生纱厂;实业救国)、荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等

中国民族资本主义发展落后的根本原因:半殖民地半封建社会的社会性质。

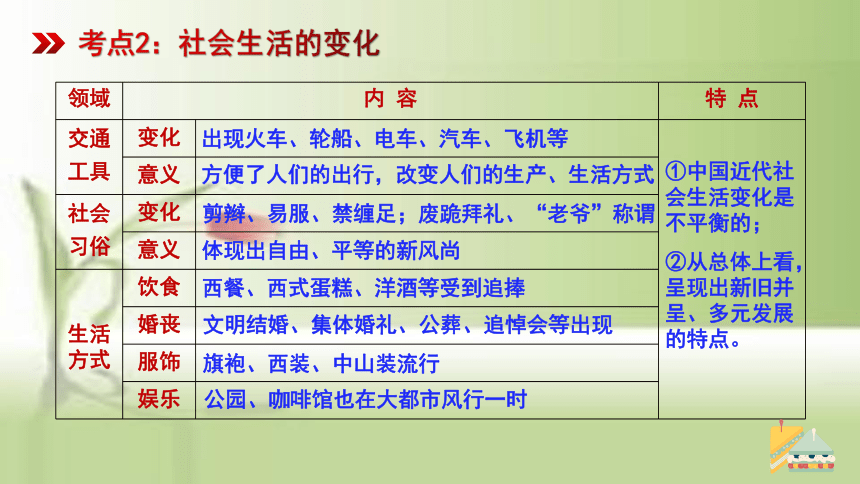

考点2:社会生活的变化

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}领域

内 容

特 点

交通工具

变化

意义

社会习俗

变化

意义

生活方式

饮食

婚丧

服饰

娱乐

出现火车、轮船、电车、汽车、飞机等

方便了人们的出行,改变人们的生产、生活方式

剪辫、易服、禁缠足;废跪拜礼、“老爷”称谓

体现出自由、平等的新风尚

西餐、西式蛋糕、洋酒等受到追捧

文明结婚、集体婚礼、公葬、追悼会等出现

旗袍、西装、中山装流行

公园、咖啡馆也在大都市风行一时

①中国近代社会生活变化是不平衡的;

②从总体上看,呈现出新旧并呈、多元发展的特点。

教育文化事业的发展

第 二 篇

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq 2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

自主复习与评价

任务二:

1、根据复习提纲及教材,复习以下内容。

创立

学堂

废除

科举

概

况

考点1:教育的发展

洋务运动:

甲午战后:

百日维新:

同文馆、福州船政学堂

北洋西学堂、南洋公学

京师大学堂(北京大学的前身)

破旧:

立新:

意义:

1905年清政府正式废除科举制

兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制

中国近代新式教育逐渐发展起来

温故知新:隋炀帝时设进士科,标志着科举制度的正式确立。

报纸:

刊物:

出版:

1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸;

民国时期:天津《大公报》、上海《新闻报》、延安《解放日报》

上海《东方杂志》、陈独秀《新青年》、邹韬奋《生活》

概

况

考点2:新闻出版业的发展

商务印书馆——近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构;中华书局、开明书店、生活书店、新华书店(中共)

温馨提醒:商务印书馆出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作。

考点3:文学成就

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

鲁迅

郭沫若

茅盾

曹禺

巴金

老舍

赵树理

丁玲

周立波

《狂人日记》:讨伐封建主义的檄文

《阿Q正传》:批判国民性的经典之作

《女神》

《子夜》

《雷雨》

《家》

《骆驼祥子》

《小二黑结婚》、《李有才板话》

《太阳照在桑干河上》

《暴风骤雨》

考点4:艺术成就

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}绘画

齐白石

徐悲鸿

音乐

聂耳

田汉

冼星海

电影

《定军山》

《歌女红牡丹》

擅绘花鸟草虫,画法上工笔、写意兼长

《田横五百士》《愚公移山》等宏篇巨作,

在中国画技法和意境上开辟了新时代。

《义勇军进行曲》《毕业歌》等名曲

作词的《义勇军进行曲》,后来被定为国歌

《黄河大合唱》,气势磅礴

1905年,中国自己拍摄的第一部无声电影

1931年,拍摄的第一部有声电影

“他一生孤独,最大的精神支撑是内心崇高的社会理想,是个状元告别仕途后仍念念不忘的兴国之梦。”这是后人对清末状元张謇的评价,其“兴国之梦”体现在

A.提出“自强求富”,创办汉阳铁厂

B.提出“实业救国”,创办一系列企业

C.提出“救亡图存”,进行维新变法

D.提出“师夷长技”,掀起洋务运动

B

辛亥革命后,民国政府规定取消“老爷”“大人”等称谓。代之以“先生”的称呼;人们在社交场合中,出现鞠躬、握手、鼓掌等新礼节。这些变化体现出当时的

A.婚姻自主意识 B.崇洋逐新趋向

C.民族风情特征 D.自由平等风尚

D

1905年5月,依然被称为“老爷”的京师大学堂学生,穿起了短袖衫,开始了首届西式运动会。这反映了京师大学堂

A.是中国近代首所新式学校

B.具有新旧交织的时代特点

C.创办于科举制度废除之后

D.首创完备的新式教育体制

B

1897年,中国人在上海创办的第一个也是规模最大的文化出版机构是

A.商务印书馆 B.中华书局

C.开明书店 D.生活书店

A

右图为2018年12月启用的隆回高铁站站前广场魏源铜像……由写实的魏源人物形象和写意的书卷形象所组成。魏源铜像背后的书卷应该是指

A. 《四洲志》

B.《海国图志》

C.《瀛环志略》

D.《天演论》

B

坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用。下列文化艺术成就对应不正确的是

A.鲁迅——《狂人日记》 B.聂耳——《义勇军进行曲》

C.茅盾——《愚公移山》 D.冼星海——《黄河大合唱》

C

材料一 中国民族工业自19世纪60年代出现以后,发展速度一直比较缓慢,到1895年,中国民族工业数量大数在170家左右,资本总额不足500万元。然而,据不完全统计,1895-1898年间新创办的企业就有62家,资本总额达120多万元,出现了一个兴办实业的浪潮。第一次世界大战期间,民族工业始终保持发展,甚至出现了“短暂的春天”。

(1)请你根据材料一在下面的年代尺上标出象征着民族工业“出现”和“短暂的春天”对应的时间,并指出在1895-1898年我国出现兴办实业浪潮的思想因素是什么?(3分)

阅读下列材料,回答问题:

思想因素:实业救国的思潮。(1分)

梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。“我不再奉派出去挨门磕头拜年,我从此不再是磕头虫儿。”促使春节习俗发生变化主要是因为

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方文化和民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,革除陋习

D.新文化运动的影响

B

材料二 中国民族资本主义产生于半殖民地半封建化过程中,从分布到类型上都体现出“后天不足”的病症……(中国的)资产阶级虽然无力领导中国革命取得最表终的胜利,却是推动中国近代化进程的重要进步力量之一……资产阶级也成为近代中国民主革命的重要力量,推动了近代中国民主革命的发展。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解近代中国民族资本主义“从分布到类型上都体现出‘后天不足’的病症”?(2分)

阅读下列材料,回答问题:

(2)分布上:近代民族工业主要分布在沿海和沿江地区,地区分布极不平衡;(1分)类型上:近代民族工业主要集中在轻工业,重工业基础极为薄弱。(1分)

材料二 中国民族资本主义产生于半殖民地半封建化过程中,从分布到类型上都体现出“后天不足”的病症……(中国的)资产阶级虽然无力领导中国革命取得最表终的胜利,却是推动中国近代化进程的重要进步力量之一……资产阶级也成为近代中国民主革命的重要力量,推动了近代中国民主革命的发展。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出中国的资产阶级是如何“推动中国近代化进程”的?你认为一个国家工业的发展,需要具备哪些前提?(3分)

阅读下列材料,回答问题:

①经济上,民族资产阶级兴办实业,一定程度上抵制外来经济侵略;②政治上,资产阶级先后进行了一系列改革和革命运动,推动了中国政治的民主化进程;③思想上,知识分子们先后传播了民主、科学的思想,推动了思想的近代化。前提:和平的环境;先进思想的指导;政策的支持等。

再见

民族资本主义产生了,民族工业在恶劣的生存环境中艰难成长。西方的文化、器物大量涌入,深刻改变了中国人的生产方式和生活方式。近代教育和新闻出版业获得长足进步。在文艺创作上,涌现出一大批优秀作品

第八单元

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

课标要求

1、知道民族资本主义的发展;社会习俗的变化。

2、了解民族资本发展所受到的阻碍。

3、知道鲁迅、齐白石、聂耳;《大公报》、《解放日报》;商务印书馆、生活书店。

4、了解大众传媒工具在现代社会生活中的重要作用。

5、了解鲁迅是中国文化革命的主将。

学习目标

1、知道以张謇兴办实业为例,初步认识近代中国民族工业的曲折发展。

2、了解民国以来剪发辫、易服饰等社会习俗方面的变化。

3、知道以京师大学堂的开办和科举制度的废除为例,了解近代新式教育发展的主要史实;以《申报》、商务印书馆等为例,了解近代新闻出版事业的发展。

4、知道鲁迅、茅盾、齐白石、徐悲鸿、冼星海等人的成就。

经济和社会生活的变化

第 一 篇

?

?

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq 2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

自主复习与评价

任务一:

1、根据复习提纲及教材,复习以下内容。

产生:

发展:

热潮:

良机:

受挫:

挣扎:

特点

代表:

19世纪六七十年代

甲午中日战争后,外国人在华投资,刺激了中国民族工业的发展

概

况

考点1:民族资本主义的发展

辛亥革命后,中华民国临时政府奖励发展实业,掀起发展实业热潮

一战期间,西方列强暂时放松对中国的经济侵略——“短暂的春天”

“一战”后,帝国主义经济势力卷土重来,民族资本主义发展受挫

国民党统治期间,帝国主义、封建主义和官僚资本主义主义的摧残

①虽有长足的发展,但总的来说还比较落后;

②资金少,规模小,技术差,主要集中在轻工业部门;

③地区分布不平衡,主要集中在沿海沿江的大城市。

张謇(大生纱厂;实业救国)、荣氏兄弟、卢作孚、侯德榜等

中国民族资本主义发展落后的根本原因:半殖民地半封建社会的社会性质。

考点2:社会生活的变化

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}领域

内 容

特 点

交通工具

变化

意义

社会习俗

变化

意义

生活方式

饮食

婚丧

服饰

娱乐

出现火车、轮船、电车、汽车、飞机等

方便了人们的出行,改变人们的生产、生活方式

剪辫、易服、禁缠足;废跪拜礼、“老爷”称谓

体现出自由、平等的新风尚

西餐、西式蛋糕、洋酒等受到追捧

文明结婚、集体婚礼、公葬、追悼会等出现

旗袍、西装、中山装流行

公园、咖啡馆也在大都市风行一时

①中国近代社会生活变化是不平衡的;

②从总体上看,呈现出新旧并呈、多元发展的特点。

教育文化事业的发展

第 二 篇

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq:2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪 qq 2807609224

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

南宁三中 梁学聪

版权所有,不得上传到网络,如有发现,法律起诉

自主复习与评价

任务二:

1、根据复习提纲及教材,复习以下内容。

创立

学堂

废除

科举

概

况

考点1:教育的发展

洋务运动:

甲午战后:

百日维新:

同文馆、福州船政学堂

北洋西学堂、南洋公学

京师大学堂(北京大学的前身)

破旧:

立新:

意义:

1905年清政府正式废除科举制

兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制

中国近代新式教育逐渐发展起来

温故知新:隋炀帝时设进士科,标志着科举制度的正式确立。

报纸:

刊物:

出版:

1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸;

民国时期:天津《大公报》、上海《新闻报》、延安《解放日报》

上海《东方杂志》、陈独秀《新青年》、邹韬奋《生活》

概

况

考点2:新闻出版业的发展

商务印书馆——近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构;中华书局、开明书店、生活书店、新华书店(中共)

温馨提醒:商务印书馆出版多种中小学教科书、字典和大批文化学术著作。

考点3:文学成就

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

鲁迅

郭沫若

茅盾

曹禺

巴金

老舍

赵树理

丁玲

周立波

《狂人日记》:讨伐封建主义的檄文

《阿Q正传》:批判国民性的经典之作

《女神》

《子夜》

《雷雨》

《家》

《骆驼祥子》

《小二黑结婚》、《李有才板话》

《太阳照在桑干河上》

《暴风骤雨》

考点4:艺术成就

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}绘画

齐白石

徐悲鸿

音乐

聂耳

田汉

冼星海

电影

《定军山》

《歌女红牡丹》

擅绘花鸟草虫,画法上工笔、写意兼长

《田横五百士》《愚公移山》等宏篇巨作,

在中国画技法和意境上开辟了新时代。

《义勇军进行曲》《毕业歌》等名曲

作词的《义勇军进行曲》,后来被定为国歌

《黄河大合唱》,气势磅礴

1905年,中国自己拍摄的第一部无声电影

1931年,拍摄的第一部有声电影

“他一生孤独,最大的精神支撑是内心崇高的社会理想,是个状元告别仕途后仍念念不忘的兴国之梦。”这是后人对清末状元张謇的评价,其“兴国之梦”体现在

A.提出“自强求富”,创办汉阳铁厂

B.提出“实业救国”,创办一系列企业

C.提出“救亡图存”,进行维新变法

D.提出“师夷长技”,掀起洋务运动

B

辛亥革命后,民国政府规定取消“老爷”“大人”等称谓。代之以“先生”的称呼;人们在社交场合中,出现鞠躬、握手、鼓掌等新礼节。这些变化体现出当时的

A.婚姻自主意识 B.崇洋逐新趋向

C.民族风情特征 D.自由平等风尚

D

1905年5月,依然被称为“老爷”的京师大学堂学生,穿起了短袖衫,开始了首届西式运动会。这反映了京师大学堂

A.是中国近代首所新式学校

B.具有新旧交织的时代特点

C.创办于科举制度废除之后

D.首创完备的新式教育体制

B

1897年,中国人在上海创办的第一个也是规模最大的文化出版机构是

A.商务印书馆 B.中华书局

C.开明书店 D.生活书店

A

右图为2018年12月启用的隆回高铁站站前广场魏源铜像……由写实的魏源人物形象和写意的书卷形象所组成。魏源铜像背后的书卷应该是指

A. 《四洲志》

B.《海国图志》

C.《瀛环志略》

D.《天演论》

B

坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用。下列文化艺术成就对应不正确的是

A.鲁迅——《狂人日记》 B.聂耳——《义勇军进行曲》

C.茅盾——《愚公移山》 D.冼星海——《黄河大合唱》

C

材料一 中国民族工业自19世纪60年代出现以后,发展速度一直比较缓慢,到1895年,中国民族工业数量大数在170家左右,资本总额不足500万元。然而,据不完全统计,1895-1898年间新创办的企业就有62家,资本总额达120多万元,出现了一个兴办实业的浪潮。第一次世界大战期间,民族工业始终保持发展,甚至出现了“短暂的春天”。

(1)请你根据材料一在下面的年代尺上标出象征着民族工业“出现”和“短暂的春天”对应的时间,并指出在1895-1898年我国出现兴办实业浪潮的思想因素是什么?(3分)

阅读下列材料,回答问题:

思想因素:实业救国的思潮。(1分)

梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。“我不再奉派出去挨门磕头拜年,我从此不再是磕头虫儿。”促使春节习俗发生变化主要是因为

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方文化和民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,革除陋习

D.新文化运动的影响

B

材料二 中国民族资本主义产生于半殖民地半封建化过程中,从分布到类型上都体现出“后天不足”的病症……(中国的)资产阶级虽然无力领导中国革命取得最表终的胜利,却是推动中国近代化进程的重要进步力量之一……资产阶级也成为近代中国民主革命的重要力量,推动了近代中国民主革命的发展。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解近代中国民族资本主义“从分布到类型上都体现出‘后天不足’的病症”?(2分)

阅读下列材料,回答问题:

(2)分布上:近代民族工业主要分布在沿海和沿江地区,地区分布极不平衡;(1分)类型上:近代民族工业主要集中在轻工业,重工业基础极为薄弱。(1分)

材料二 中国民族资本主义产生于半殖民地半封建化过程中,从分布到类型上都体现出“后天不足”的病症……(中国的)资产阶级虽然无力领导中国革命取得最表终的胜利,却是推动中国近代化进程的重要进步力量之一……资产阶级也成为近代中国民主革命的重要力量,推动了近代中国民主革命的发展。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出中国的资产阶级是如何“推动中国近代化进程”的?你认为一个国家工业的发展,需要具备哪些前提?(3分)

阅读下列材料,回答问题:

①经济上,民族资产阶级兴办实业,一定程度上抵制外来经济侵略;②政治上,资产阶级先后进行了一系列改革和革命运动,推动了中国政治的民主化进程;③思想上,知识分子们先后传播了民主、科学的思想,推动了思想的近代化。前提:和平的环境;先进思想的指导;政策的支持等。

再见

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹