广东省潮州市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广东省潮州市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 221.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东省潮州市2020-2021学年高二上学期期末考试

历 史

一、单项选择题(有16小题,每小题3分,共48分)

1.西周时期“孝道”观念的核心是崇拜祖先,行孝的主要形式是祭祀:春秋时期“孝”的对象

主要是父母,行孝的主要形式是“养”和“敬”。这一变化反映了春秋时期

A.个体家庭作用的提升 B.宗法制度的强化

C.儒家思想地位的提高 D.君主专制的建立

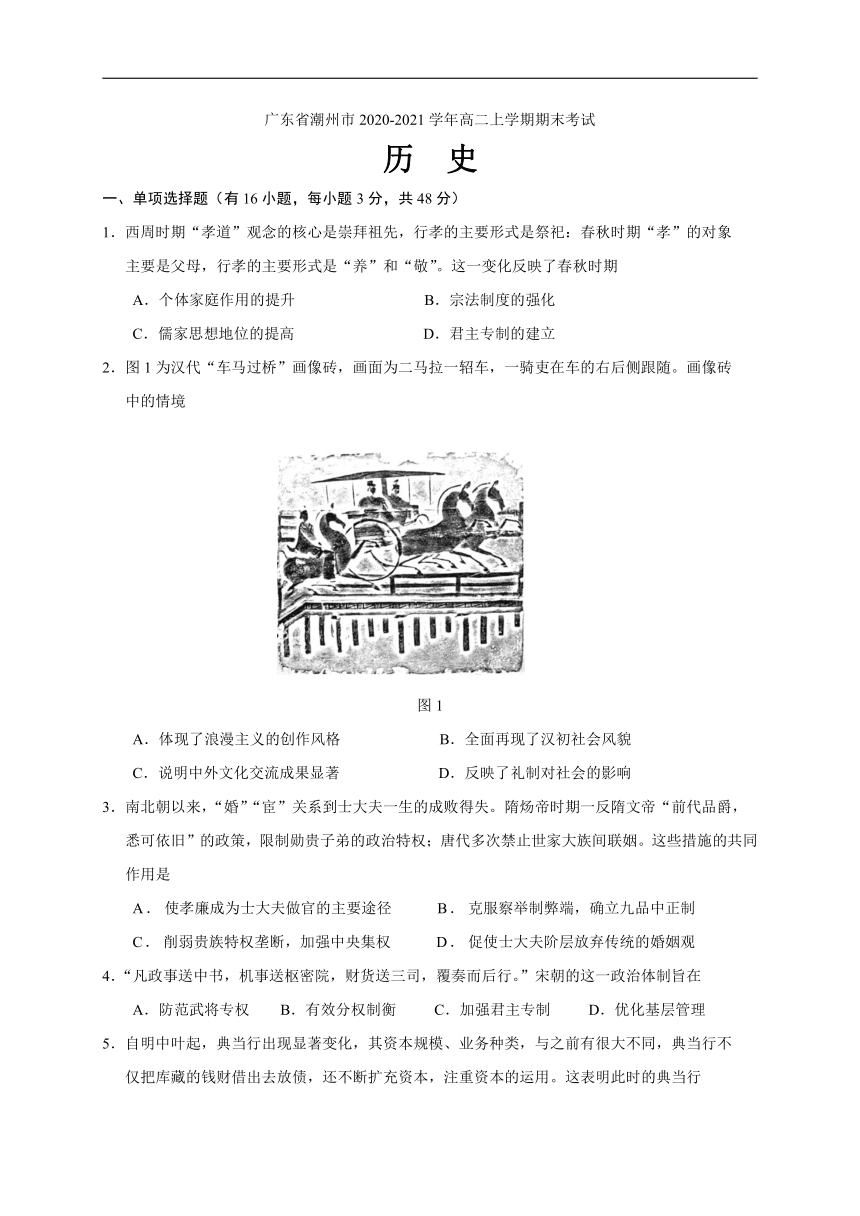

2.图1为汉代“车马过桥”画像砖,画面为二马拉一轺车,一骑吏在车的右后侧跟随。画像砖

中的情境

图1

A.体现了浪漫主义的创作风格 B.全面再现了汉初社会风貌

C.说明中外文化交流成果显著 D.反映了礼制对社会的影响

3.南北朝以来,“婚”“宦”关系到士大夫一生的成败得失。隋炀帝时期一反隋文帝“前代品爵,

悉可依旧”的政策,限制勋贵子弟的政治特权;唐代多次禁止世家大族间联姻。这些措施的共同作用是

A.使孝廉成为士大夫做官的主要途径 B.克服察举制弊端,确立九品中正制

C.削弱贵族特权垄断,加强中央集权 D.促使士大夫阶层放弃传统的婚姻观

4.“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行。”宋朝的这一政治体制旨在

A.防范武将专权 B.有效分权制衡 C.加强君主专制 D.优化基层管理

5.自明中叶起,典当行出现显著变化,其资本规模、业务种类,与之前有很大不同,典当行不

仅把库藏的钱财借出去放债,还不断扩充资本,注重资本的运用。这表明此时的典当行

A.起到阻止白银外流的作用 B.带有资本主义萌芽的性质

C.具有早期金融机构的特征 D.达到增加政府税收的目的

6.下列各项,史实与结论之间逻辑关系正确的是

史实

结论

A

《天朝田亩制度》强调“凡天下田,天下人同耕”

表达了农民对“平均地权、土地公有”的理想

B

李鸿章创办上海轮船招商局

抵御了西方列强的军事侵略

C

宣统帝宣布下诏退位

标志着两千多年的封建伦理的终结

D

京剧《定军山》被拍摄为电影

近代科技使传统戏剧获得新的传播形式

近代以来,随着中外交流的不断深入,新词汇不断涌现。下列词汇突出体现新文化运动内容

的是

A.师夷长技 B.适者生存 C.自由恋爱 D.实业救国

8.1925年,国民党在广州、武汉等地培训大量农民运动干部,并利用各种刊物发表了一系列以

农村、农民为题材的文章。这些情形出现的背景是

A.国民党发动农民进行革命 B.农村革命根据地的广泛建立

C.农村土地改革的全面推行 D.国共合作发动国民革命运动

9.据有关统计,1956年一年中全国性学术会议达50多次,学术论文和报告也达2000篇,都超

过以往任何一年。此现象

A.是“双百”方针推动的结果 B.说明我国科技发明硕果累累

C.体现了教育对科研的促进 D.是苏联科研模式影响的结果

10.改革开放之初,陈云强调,要根据“鸟”的需要,设计“笼”的大小,并不断调整“笼”的尺寸,使“鸟”不被“笼”困死,而且能在“笼”中充分飞翔。“鸟笼经济”的提出意在

A.在计划前提下扩大市场调节 B.摆脱计划对社会经济的影响

C.建立社会主义市场经济体制 D.阐释计划与市场的互动关系

11.苏格拉底认为,人是一个对理性问题能给予理性回答的存在物。这表明苏格拉底

A.反对智者学派 B.推奉独立思考

C.强调客观存在 D.重视哲学思辨

12.某同学在整合历史笔记时,主要有“汽船与火车”、“共产主义”、“资产阶级革命和改革”、“荒凉的村庄”“道德败坏”“经济自由”等内容。此笔记涉及的主题最有可能是

A.新航路的开辟 B.资本主义和社会主义的对峙

C.工业革命的影响 D.东方与西方世界之间的矛盾

13.1866年,美国国会推出的宪法第14条修正案(1868年批准)规定:美国公民出生后的身份依据不再是当时所在州,而是美国国土。从此美国公民身份直接与联邦绑定。这一规定

A.强化了对公民的监控力度 B.激化了中央与地方的矛盾

C.推动了国家认同观念发展 D.修正了邦联制原则的弊端

14.二战前夕,许多资本主义国家都放弃了本国货币与黄金保持固定汇率的机制,并逐渐形成英镑区、美元区和法郎区。这一趋势表明,当时

A.凯恩斯主义被广泛接受 B.经济区域集团化出现

C.国际经济秩序面临危机 D.多极化趋势明显增强

15.下表为20世纪60—70年代国际限制核武器部分条约:

年份

条约

1963年

《控制核武器试验的协定》

1967年

《禁止外空核武器的协定》、《拉美无核区的协定》

1968年

《在现有核国家以外不扩散核武器的条约》

1971年

《海底禁止核武器协定》

1972年

《西方—苏联限制核战略武器条约》

据此表可以得出的结论是:

A.和平与发展已经成为时代的主题 B.冷战中理性外交有利于世界和平

C.美苏争霸双方一直处于均势状态 D.美苏双方意识形态对抗逐渐消失

16.“这是忍不住的痛苦的嗷叫,这是各种束缚、矛盾、荒诞的东西和不合逻辑的事物的交织,这就是生命。”符合该描述的文艺流派是

A.浪漫主义 B.新古典主义 C.现代主义 D.现实主义

二、非选择题(有4小题,共52分)

17.(15分)阅读材料,回答下列问题:

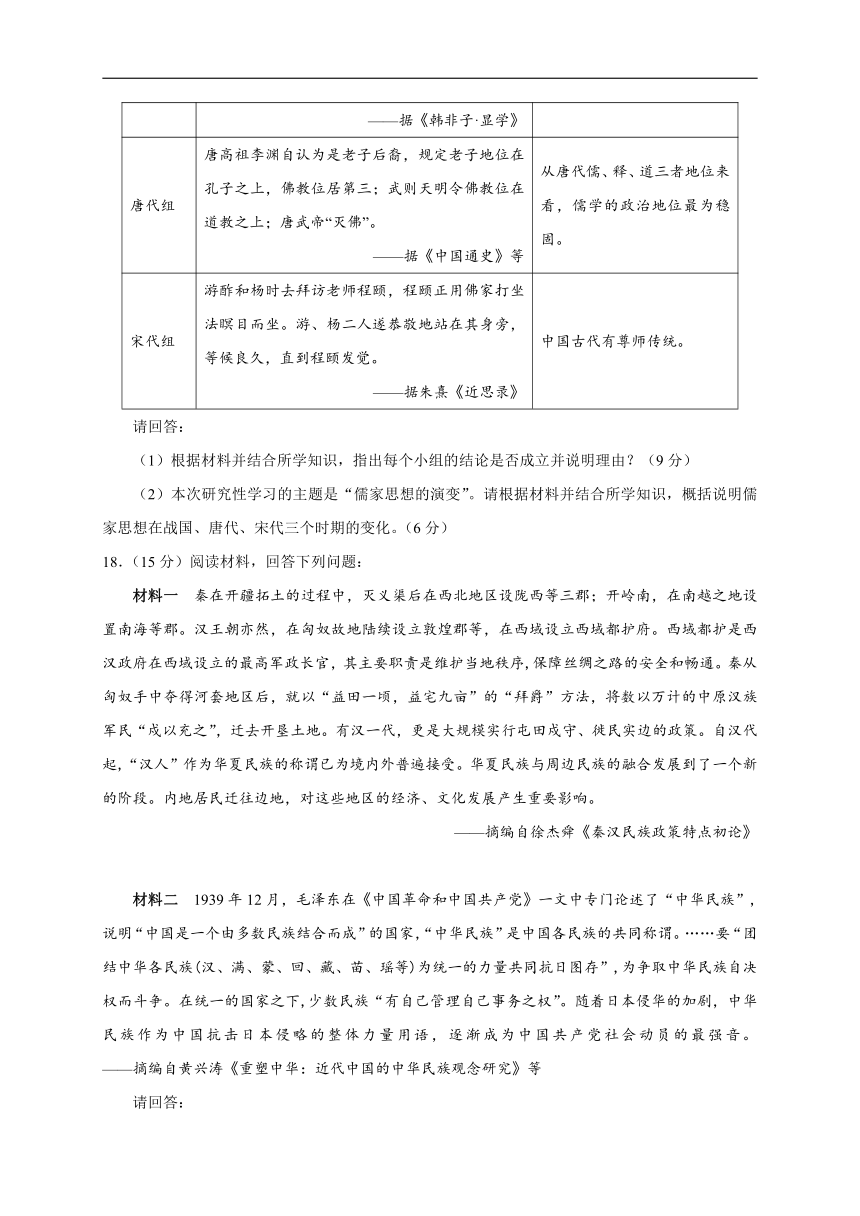

下表是某中学研究性学习课上,三个研究小组展示的材料和所得的结论。

组别

材料

结论

战国组

世之显学,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也。

——据《韩非子·显学》

战国时期儒学受到各诸侯国国君的普遍重视。

唐代组

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天明令佛教位在道教之上;唐武帝“灭佛”。

——据《中国通史》等

从唐代儒、释、道三者地位来看,儒学的政治地位最为稳固。

宋代组

游酢和杨时去拜访老师程颐,程颐正用佛家打坐法瞑目而坐。游、杨二人遂恭敬地站在其身旁,等候良久,直到程颐发觉。

——据朱熹《近思录》

中国古代有尊师传统。

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,指出每个小组的结论是否成立并说明理由?(9分)

(2)本次研究性学习的主题是“儒家思想的演变”。请根据材料并结合所学知识,概括说明儒家思想在战国、唐代、宋代三个时期的变化。(6分)

18.(15分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其主要职责是维护当地秩序,保障丝绸之路的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民“戍以充之”,迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁往边地,对这些地区的经济、文化发展产生重要影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 1939年12月,毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中专门论述了“中华民族”,说明“中国是一个由多数民族结合而成”的国家,“中华民族”是中国各民族的共同称谓。……要“团结中华各民族(汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶等)为统一的力量共同抗日图存”,为争取中华民族自决权而斗争。在统一的国家之下,少数民族“有自己管理自己事务之权”。随着日本侵华的加剧,中华民族作为中国抗击日本侵略的整体力量用语,逐渐成为中国共产党社会动员的最强音。 ——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国的中华民族观念研究》等

请回答:

根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措,并说明其历史意义。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗战时期中国共产党之中华民族观的意义。(6分)

19.(10分)阅读材料,回答问题。

材料

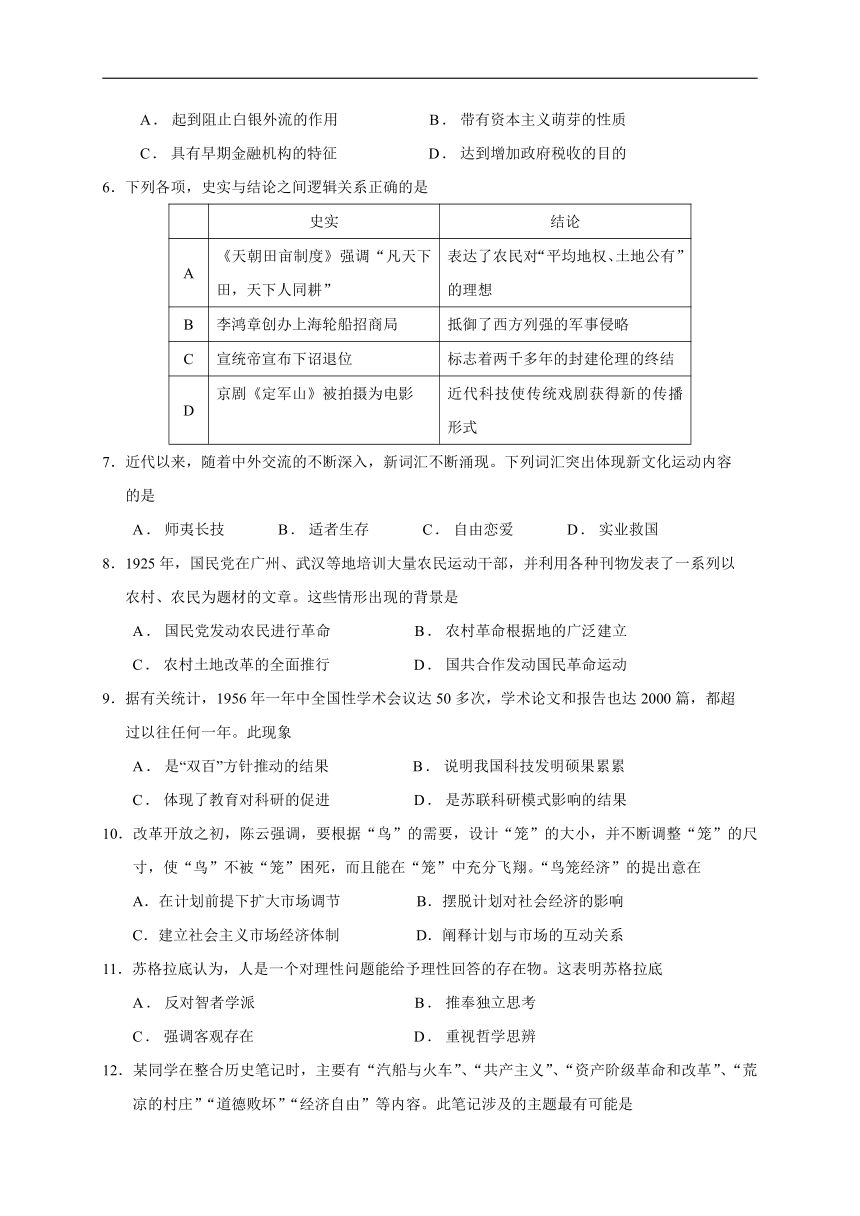

资本主义经济在时间上的非均衡发展主要表现为不同时期的显著波动。这种波动反映出资本主义经济发展的阶段性。为了更简明地描述资本主义经济的波动,麦迪森把现代资本主义的发展划分为1820—1913、1913—1950,1950—1973,1973—1992这样几个阶段。他列出了某些指标以显示各个阶段的增长状况和经济特征。见表1。

资本主义发展不同阶段的周期特征与增长特征(16个国家的算术平均数)

阶段

时间

GDP

人均GDP

非住宅固定资本存量

出口量

第一阶段

1820—1870

1870—1913

2.2

2.5

1.0

1.4

2.9

4.0

3.9

第二阶段

1913—1950

1.9

1.2

1.7

1.0

第三阶段

1950—1973

4.9

3.8

5.5

8.6

第四阶段

1973—1979

2.5

2.0

4.4

4.8

表1

——摘编自高峰《世界资本主义经济的发展与演变》

请回答:

根据表1概括资本主义经济发展的阶段性特征(任意选其中两个阶段),并分析其理由。(10分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 唯物史观是科学的历史观。唯物史观的基本观点和方法,包括人类社会形态从低级到高级的发挥在那、生产力和生产关系之间的辩证关系,经济基础和上层建筑之间的相互作用等。

政治领域

◇动荡与变革

◇推恩令

◇行省制度

◇君主专制强化

思想文化领域

◇孔子、韩非子等提出自己的主张

◇存天理、灭人欲

◇《红楼梦》《西游记》

◇罢黜百家、独尊儒术

经济领域

◇井田制瓦解

◇京杭大运河

◇机户出资,机工出力

◇坊、市分离

根据材料并结合所学知识,从三列支柱中各选取一点。三点之间要有相互联系,展开论述。(要求:明确列出三点,联系符合逻辑,史实准确,论述充分,表达清晰。)

广东省潮州市2020-2021学年高二上学期期末考试

历史科试卷参考答案以及评分标准

一、单项选择题(有16小题,每小题3分,共48分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

D

C

C

C

D

C

D

A

B

题号

11

12

13

14

15

16

答案

B

C

C

C

B

C

二、非选择题(有4小题,共52分)

17、(15分)

(1)战国组:结论不成立。材料表明的是儒学的学术地位,结论表明的是儒学的政治地位,二者之间没有因果关系。另外,战国时期,诸侯争霸,各国崇尚武力,儒家思想尚礼义,所以未受到诸侯国国君的普遍重视。(3分)

唐代组:结论成立。材料表明唐代统治者因个人好恶影响了佛教和道教的政治地位,但儒学未受明显影响。另外,儒家经典是唐代科举考试的重要内容,因此,儒家思想的政治地位比较稳固。(3分)

宋代组:结论不成立。材料表明宋代具有尊师传统,结论是中国古代都有尊师传统。结论具有一般性的意义,材料论据不够充分。另外,从史学方法来看,孤证不立。(3分)

(2)战国时期,儒学成为显学,发展为诸子百家中的蔚然大宗。(2分)唐代,统治者奉行三教并立的政策,儒家思想受到佛教和道教的冲击,但其政治地位比较稳固。(2分)宋代,程颐等人融合了佛道思想来解释儒家义理,创立了理学。(2分)

18、(15分)

(1)举措:①开拓疆土,设立郡县进行管理;②移民实边,实行军民屯田制度;③开通丝绸之路,设立专门机构进行保护。(一点1分,共3分)

意义:①有助于推动边疆地区经济文化的发展;②有助于巩固秦汉国家政权,维护国家的大一统局面;③有助于推动中国民族融合的进程:④为后世处理民族关系提供了借鉴。(一点2分,答出任意三点6分)

(2)意义:①密切了中国共产党和少数民族的关系,有利于动员少数民族参加抗战;②促进了国共合作,有利于抗日民族统一战线的巩固;③是马克思主义中国化的重要成果,有助于推动马克思主义中国化进程;④有利于中国现代民族国家的构建。⑤对新中国的民族政策的形成有一定影响。(一点2分,答出任意三点6分)

19、(10分)

第一阶段特征:1870-1913年的经济发展比前50年较快。(1分);理由:第二次技术革命发展;世界市场最终形成。(每点2分,共4分)

第二阶段特征:1913-1950年的经济增长显著放慢。(1分)理由:技术革命积累效应的减弱和工业化的基本完成;两次世界大战和大萧条使资本积累受到严重挫折;世界市场的萎缩。(每点2分,共4分)

第三阶段特征:1950-1973年的经济发展大大加快。(1分)理由:第三次技术革命兴起;欧洲和日本在战后的恢复和振兴。世界市场的空前扩展。(每点2分,共4分)

第四阶段特征:1973年以后的经济增长则又明显地趋于缓慢。(1分)理由:经济滞胀;产业结构的变化。(每点2分,共4分)

(注:选择其中两个阶段作答即可,总分不能超过10分)

20、(12分)

示例一:

井田制崩溃,动荡与变革,孔子、韩非子等提出自己的主张。(3分)

春秋战国时期,生产力发展,铁犁牛耕的使用与推广,导致井田制瓦解;经济基础的变动,决定了其上层建筑分封制、宗法制、礼乐制度的崩溃,社会处于动荡与变革之中;面对社会现实,孔子、韩非子等提出自己的主张希望能被统治者采纳,出现了百家争鸣的局面。(8分,要求:须有史实依据和逻辑联系,史实准确、逻辑合理。)

经济基础和上层建筑,一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映。(1分)

示例二:

机户出资,机工出力;君主专制强化;《红楼梦》《西游记》。(3分)

明朝中后期,出现了机户出资,机工出力的雇佣关系,这标志着资本主义萌芽;而明朝内阁和清朝军机处的设立,标志着君主专制空前强化,君主专制的强化阻碍了资本主义萌芽的发展;《红楼梦》《西游记》等文学作品就是资本主义萌芽要求摆脱封建束缚的体现。(8分,要求:须有史实依据和逻辑联系,史实准确、逻辑合理。)

上层建筑对经济具有反作用,一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映。(1分)

其他表述符合也可以酌情给分。

历 史

一、单项选择题(有16小题,每小题3分,共48分)

1.西周时期“孝道”观念的核心是崇拜祖先,行孝的主要形式是祭祀:春秋时期“孝”的对象

主要是父母,行孝的主要形式是“养”和“敬”。这一变化反映了春秋时期

A.个体家庭作用的提升 B.宗法制度的强化

C.儒家思想地位的提高 D.君主专制的建立

2.图1为汉代“车马过桥”画像砖,画面为二马拉一轺车,一骑吏在车的右后侧跟随。画像砖

中的情境

图1

A.体现了浪漫主义的创作风格 B.全面再现了汉初社会风貌

C.说明中外文化交流成果显著 D.反映了礼制对社会的影响

3.南北朝以来,“婚”“宦”关系到士大夫一生的成败得失。隋炀帝时期一反隋文帝“前代品爵,

悉可依旧”的政策,限制勋贵子弟的政治特权;唐代多次禁止世家大族间联姻。这些措施的共同作用是

A.使孝廉成为士大夫做官的主要途径 B.克服察举制弊端,确立九品中正制

C.削弱贵族特权垄断,加强中央集权 D.促使士大夫阶层放弃传统的婚姻观

4.“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行。”宋朝的这一政治体制旨在

A.防范武将专权 B.有效分权制衡 C.加强君主专制 D.优化基层管理

5.自明中叶起,典当行出现显著变化,其资本规模、业务种类,与之前有很大不同,典当行不

仅把库藏的钱财借出去放债,还不断扩充资本,注重资本的运用。这表明此时的典当行

A.起到阻止白银外流的作用 B.带有资本主义萌芽的性质

C.具有早期金融机构的特征 D.达到增加政府税收的目的

6.下列各项,史实与结论之间逻辑关系正确的是

史实

结论

A

《天朝田亩制度》强调“凡天下田,天下人同耕”

表达了农民对“平均地权、土地公有”的理想

B

李鸿章创办上海轮船招商局

抵御了西方列强的军事侵略

C

宣统帝宣布下诏退位

标志着两千多年的封建伦理的终结

D

京剧《定军山》被拍摄为电影

近代科技使传统戏剧获得新的传播形式

近代以来,随着中外交流的不断深入,新词汇不断涌现。下列词汇突出体现新文化运动内容

的是

A.师夷长技 B.适者生存 C.自由恋爱 D.实业救国

8.1925年,国民党在广州、武汉等地培训大量农民运动干部,并利用各种刊物发表了一系列以

农村、农民为题材的文章。这些情形出现的背景是

A.国民党发动农民进行革命 B.农村革命根据地的广泛建立

C.农村土地改革的全面推行 D.国共合作发动国民革命运动

9.据有关统计,1956年一年中全国性学术会议达50多次,学术论文和报告也达2000篇,都超

过以往任何一年。此现象

A.是“双百”方针推动的结果 B.说明我国科技发明硕果累累

C.体现了教育对科研的促进 D.是苏联科研模式影响的结果

10.改革开放之初,陈云强调,要根据“鸟”的需要,设计“笼”的大小,并不断调整“笼”的尺寸,使“鸟”不被“笼”困死,而且能在“笼”中充分飞翔。“鸟笼经济”的提出意在

A.在计划前提下扩大市场调节 B.摆脱计划对社会经济的影响

C.建立社会主义市场经济体制 D.阐释计划与市场的互动关系

11.苏格拉底认为,人是一个对理性问题能给予理性回答的存在物。这表明苏格拉底

A.反对智者学派 B.推奉独立思考

C.强调客观存在 D.重视哲学思辨

12.某同学在整合历史笔记时,主要有“汽船与火车”、“共产主义”、“资产阶级革命和改革”、“荒凉的村庄”“道德败坏”“经济自由”等内容。此笔记涉及的主题最有可能是

A.新航路的开辟 B.资本主义和社会主义的对峙

C.工业革命的影响 D.东方与西方世界之间的矛盾

13.1866年,美国国会推出的宪法第14条修正案(1868年批准)规定:美国公民出生后的身份依据不再是当时所在州,而是美国国土。从此美国公民身份直接与联邦绑定。这一规定

A.强化了对公民的监控力度 B.激化了中央与地方的矛盾

C.推动了国家认同观念发展 D.修正了邦联制原则的弊端

14.二战前夕,许多资本主义国家都放弃了本国货币与黄金保持固定汇率的机制,并逐渐形成英镑区、美元区和法郎区。这一趋势表明,当时

A.凯恩斯主义被广泛接受 B.经济区域集团化出现

C.国际经济秩序面临危机 D.多极化趋势明显增强

15.下表为20世纪60—70年代国际限制核武器部分条约:

年份

条约

1963年

《控制核武器试验的协定》

1967年

《禁止外空核武器的协定》、《拉美无核区的协定》

1968年

《在现有核国家以外不扩散核武器的条约》

1971年

《海底禁止核武器协定》

1972年

《西方—苏联限制核战略武器条约》

据此表可以得出的结论是:

A.和平与发展已经成为时代的主题 B.冷战中理性外交有利于世界和平

C.美苏争霸双方一直处于均势状态 D.美苏双方意识形态对抗逐渐消失

16.“这是忍不住的痛苦的嗷叫,这是各种束缚、矛盾、荒诞的东西和不合逻辑的事物的交织,这就是生命。”符合该描述的文艺流派是

A.浪漫主义 B.新古典主义 C.现代主义 D.现实主义

二、非选择题(有4小题,共52分)

17.(15分)阅读材料,回答下列问题:

下表是某中学研究性学习课上,三个研究小组展示的材料和所得的结论。

组别

材料

结论

战国组

世之显学,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也。

——据《韩非子·显学》

战国时期儒学受到各诸侯国国君的普遍重视。

唐代组

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天明令佛教位在道教之上;唐武帝“灭佛”。

——据《中国通史》等

从唐代儒、释、道三者地位来看,儒学的政治地位最为稳固。

宋代组

游酢和杨时去拜访老师程颐,程颐正用佛家打坐法瞑目而坐。游、杨二人遂恭敬地站在其身旁,等候良久,直到程颐发觉。

——据朱熹《近思录》

中国古代有尊师传统。

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,指出每个小组的结论是否成立并说明理由?(9分)

(2)本次研究性学习的主题是“儒家思想的演变”。请根据材料并结合所学知识,概括说明儒家思想在战国、唐代、宋代三个时期的变化。(6分)

18.(15分)阅读材料,回答下列问题:

材料一 秦在开疆拓土的过程中,灭义渠后在西北地区设陇西等三郡;开岭南,在南越之地设置南海等郡。汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。西域都护是西汉政府在西域设立的最高军政长官,其主要职责是维护当地秩序,保障丝绸之路的安全和畅通。秦从匈奴手中夺得河套地区后,就以“益田一顷,益宅九亩”的“拜爵”方法,将数以万计的中原汉族军民“戍以充之”,迁去开垦土地。有汉一代,更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策。自汉代起,“汉人”作为华夏民族的称谓已为境内外普遍接受。华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。内地居民迁往边地,对这些地区的经济、文化发展产生重要影响。

——摘编自徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料二 1939年12月,毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中专门论述了“中华民族”,说明“中国是一个由多数民族结合而成”的国家,“中华民族”是中国各民族的共同称谓。……要“团结中华各民族(汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶等)为统一的力量共同抗日图存”,为争取中华民族自决权而斗争。在统一的国家之下,少数民族“有自己管理自己事务之权”。随着日本侵华的加剧,中华民族作为中国抗击日本侵略的整体力量用语,逐渐成为中国共产党社会动员的最强音。 ——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国的中华民族观念研究》等

请回答:

根据材料一并结合所学知识,概括秦汉政权处理民族关系的举措,并说明其历史意义。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括抗战时期中国共产党之中华民族观的意义。(6分)

19.(10分)阅读材料,回答问题。

材料

资本主义经济在时间上的非均衡发展主要表现为不同时期的显著波动。这种波动反映出资本主义经济发展的阶段性。为了更简明地描述资本主义经济的波动,麦迪森把现代资本主义的发展划分为1820—1913、1913—1950,1950—1973,1973—1992这样几个阶段。他列出了某些指标以显示各个阶段的增长状况和经济特征。见表1。

资本主义发展不同阶段的周期特征与增长特征(16个国家的算术平均数)

阶段

时间

GDP

人均GDP

非住宅固定资本存量

出口量

第一阶段

1820—1870

1870—1913

2.2

2.5

1.0

1.4

2.9

4.0

3.9

第二阶段

1913—1950

1.9

1.2

1.7

1.0

第三阶段

1950—1973

4.9

3.8

5.5

8.6

第四阶段

1973—1979

2.5

2.0

4.4

4.8

表1

——摘编自高峰《世界资本主义经济的发展与演变》

请回答:

根据表1概括资本主义经济发展的阶段性特征(任意选其中两个阶段),并分析其理由。(10分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 唯物史观是科学的历史观。唯物史观的基本观点和方法,包括人类社会形态从低级到高级的发挥在那、生产力和生产关系之间的辩证关系,经济基础和上层建筑之间的相互作用等。

政治领域

◇动荡与变革

◇推恩令

◇行省制度

◇君主专制强化

思想文化领域

◇孔子、韩非子等提出自己的主张

◇存天理、灭人欲

◇《红楼梦》《西游记》

◇罢黜百家、独尊儒术

经济领域

◇井田制瓦解

◇京杭大运河

◇机户出资,机工出力

◇坊、市分离

根据材料并结合所学知识,从三列支柱中各选取一点。三点之间要有相互联系,展开论述。(要求:明确列出三点,联系符合逻辑,史实准确,论述充分,表达清晰。)

广东省潮州市2020-2021学年高二上学期期末考试

历史科试卷参考答案以及评分标准

一、单项选择题(有16小题,每小题3分,共48分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

D

C

C

C

D

C

D

A

B

题号

11

12

13

14

15

16

答案

B

C

C

C

B

C

二、非选择题(有4小题,共52分)

17、(15分)

(1)战国组:结论不成立。材料表明的是儒学的学术地位,结论表明的是儒学的政治地位,二者之间没有因果关系。另外,战国时期,诸侯争霸,各国崇尚武力,儒家思想尚礼义,所以未受到诸侯国国君的普遍重视。(3分)

唐代组:结论成立。材料表明唐代统治者因个人好恶影响了佛教和道教的政治地位,但儒学未受明显影响。另外,儒家经典是唐代科举考试的重要内容,因此,儒家思想的政治地位比较稳固。(3分)

宋代组:结论不成立。材料表明宋代具有尊师传统,结论是中国古代都有尊师传统。结论具有一般性的意义,材料论据不够充分。另外,从史学方法来看,孤证不立。(3分)

(2)战国时期,儒学成为显学,发展为诸子百家中的蔚然大宗。(2分)唐代,统治者奉行三教并立的政策,儒家思想受到佛教和道教的冲击,但其政治地位比较稳固。(2分)宋代,程颐等人融合了佛道思想来解释儒家义理,创立了理学。(2分)

18、(15分)

(1)举措:①开拓疆土,设立郡县进行管理;②移民实边,实行军民屯田制度;③开通丝绸之路,设立专门机构进行保护。(一点1分,共3分)

意义:①有助于推动边疆地区经济文化的发展;②有助于巩固秦汉国家政权,维护国家的大一统局面;③有助于推动中国民族融合的进程:④为后世处理民族关系提供了借鉴。(一点2分,答出任意三点6分)

(2)意义:①密切了中国共产党和少数民族的关系,有利于动员少数民族参加抗战;②促进了国共合作,有利于抗日民族统一战线的巩固;③是马克思主义中国化的重要成果,有助于推动马克思主义中国化进程;④有利于中国现代民族国家的构建。⑤对新中国的民族政策的形成有一定影响。(一点2分,答出任意三点6分)

19、(10分)

第一阶段特征:1870-1913年的经济发展比前50年较快。(1分);理由:第二次技术革命发展;世界市场最终形成。(每点2分,共4分)

第二阶段特征:1913-1950年的经济增长显著放慢。(1分)理由:技术革命积累效应的减弱和工业化的基本完成;两次世界大战和大萧条使资本积累受到严重挫折;世界市场的萎缩。(每点2分,共4分)

第三阶段特征:1950-1973年的经济发展大大加快。(1分)理由:第三次技术革命兴起;欧洲和日本在战后的恢复和振兴。世界市场的空前扩展。(每点2分,共4分)

第四阶段特征:1973年以后的经济增长则又明显地趋于缓慢。(1分)理由:经济滞胀;产业结构的变化。(每点2分,共4分)

(注:选择其中两个阶段作答即可,总分不能超过10分)

20、(12分)

示例一:

井田制崩溃,动荡与变革,孔子、韩非子等提出自己的主张。(3分)

春秋战国时期,生产力发展,铁犁牛耕的使用与推广,导致井田制瓦解;经济基础的变动,决定了其上层建筑分封制、宗法制、礼乐制度的崩溃,社会处于动荡与变革之中;面对社会现实,孔子、韩非子等提出自己的主张希望能被统治者采纳,出现了百家争鸣的局面。(8分,要求:须有史实依据和逻辑联系,史实准确、逻辑合理。)

经济基础和上层建筑,一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映。(1分)

示例二:

机户出资,机工出力;君主专制强化;《红楼梦》《西游记》。(3分)

明朝中后期,出现了机户出资,机工出力的雇佣关系,这标志着资本主义萌芽;而明朝内阁和清朝军机处的设立,标志着君主专制空前强化,君主专制的强化阻碍了资本主义萌芽的发展;《红楼梦》《西游记》等文学作品就是资本主义萌芽要求摆脱封建束缚的体现。(8分,要求:须有史实依据和逻辑联系,史实准确、逻辑合理。)

上层建筑对经济具有反作用,一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映。(1分)

其他表述符合也可以酌情给分。

同课章节目录