2020-2021学年人教版九年级化学下册教案-8.2 金属的化学性质

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版九年级化学下册教案-8.2 金属的化学性质 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 190.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-22 21:39:59 | ||

图片预览

文档简介

《金属的化学性质》微课案例

微课名称 金属的化学性质(金属与酸的反应)

知识点来源 适用年级:初三 教材版本:人教版 教材名称:九年级化学下册 所属章节:第八单元课题2

录制工具和方法 电脑录屏

教学设计

教学目标 知识与技能:

通过金属与酸的反应初步认识金属活动性顺序和置换反应。

过程与方法:

①通过实验探究、小组合作等手段,使学生根据实验现象分析有效信息,获取有关金属活动性顺序的认识;

②通过教师引导,使学生初步学会比较、分类概括、归纳等信息加工的方法,有助于学生养成良好的学习方法和思维习惯。

情感态度与价值观:

①培养学生的合作意识和勤于思考,实事求是的科学态度;

②培养学生的创新意识,通过对某些社会现象的分析,加强学生的自我保护意识。

教学重点 ①金属与酸的反应 ②置换反应概念

教学难点 金属与酸反应的实验现象和化学方程式的书写

教学方法 分组实验法、实验演示、讨论、类比法、引导法相结合

仪器用品 仪器:试管、胶头滴管、镊子、酒精灯、火柴

药品:稀盐酸、稀硫酸、镁片、锌片、铁片、铜片

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

生活常识引 入 设问:你知道家里盛放食醋的容器是什么材料吗?

能用铁质或铝制的容器盛放食醋吗? 学生回答:玻璃瓶或塑料瓶 从生活常识引入,更能吸引学生兴趣。

回顾旧 知 回忆:镁和稀盐酸的反应,实验室制取氢气用锌和稀硫酸反应

猜想:铁、铝等金属也能与酸反应 温故知新,更好地引入本节课内容。

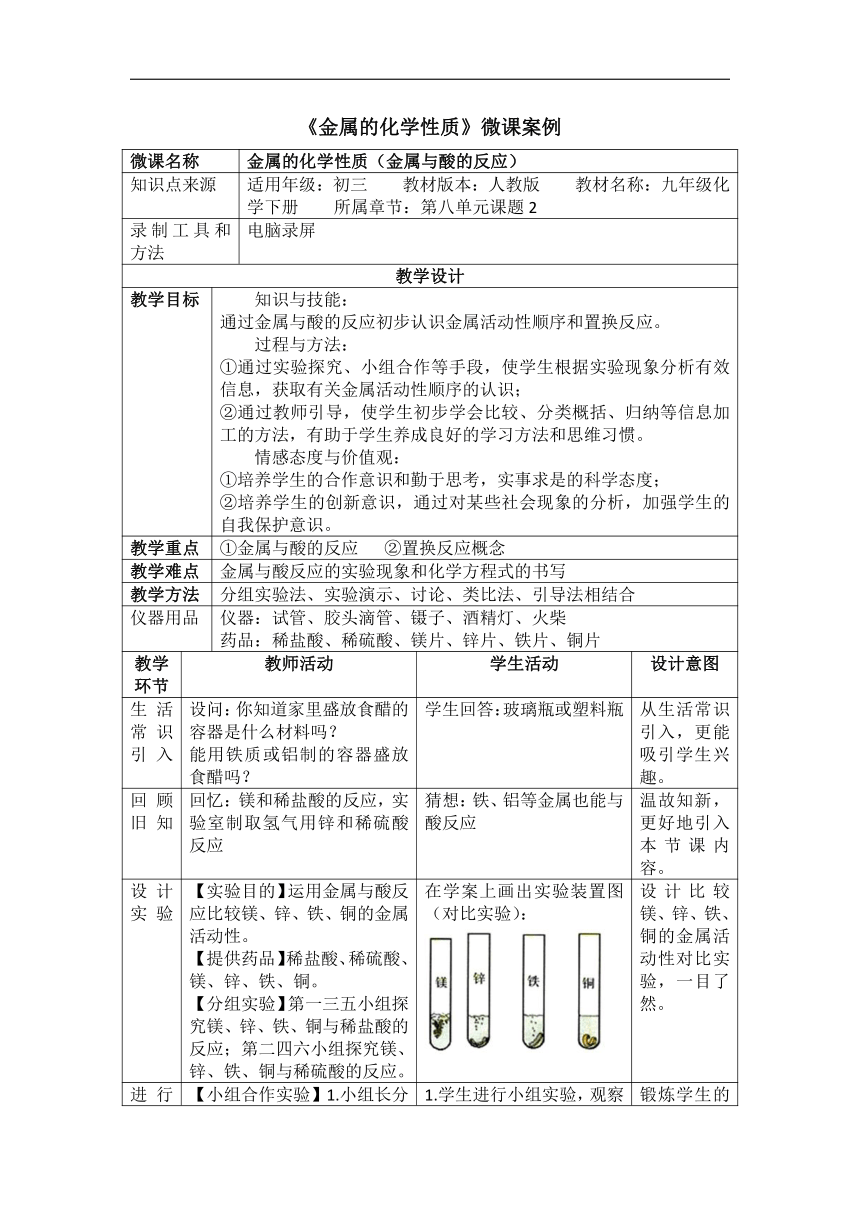

设计实 验 【实验目的】运用金属与酸反应比较镁、锌、铁、铜的金属活动性。

【提供药品】稀盐酸、稀硫酸、镁、锌、铁、铜。

【分组实验】第一三五小组探究镁、锌、铁、铜与稀盐酸的反应;第二四六小组探究镁、锌、铁、铜与稀硫酸的反应。 在学案上画出实验装置图(对比实验):

设计比较镁、锌、铁、铜的金属活动性对比实验,一目了然。

进行实 验 【小组合作实验】1.小组长分别取等量镁、锌、铁、铜放入试管中,分别加入约3mL稀盐酸或稀硫酸。

2.小组内全体同学认真观察现象并思考:

①是不是所有金属都能与上述两种酸反应?

②反应现象有哪些?反应剧烈程度如何?

③反应后生成了什么物质?如何书写方程式?

④几种金属的活动性如何排序?

3.小组内互相交流讨论答案。

4.小组派代表上台展示。

1.学生进行小组实验,观察实验现象,做好记。。

2.学生小组内互相交流讨论。

3.个别小组上台展示。 锻炼学生的观察能力和归纳能力。

实验记 录

引导学生运用已经学过的知识进行分析,培养学生归纳和解决问题的能力。

实验结 论 1.Mg、Zn、Fe可与盐酸或稀硫酸反应产生H2,而Cu不与盐酸或稀硫酸反应

2.四种金属活动性顺序为:

Mg>Zn>Fe>(H)>Cu

3.不同金属与酸反应剧烈程度不同

4.置换反应:单质+化合物→单质+化合物

例题解 析 1.芯片是电脑、智能家电的核心部件,它是用高纯硅制成的。下面是生成单质硅过程中的一个重要反应:SiO2+2C=Si+2CO↑,该反应的基本类型是( )

A.化合反应 B.分解反应

C.置换反应 D.氧化反应

2.下列物质不能由酸和金属直接反应得到的是( )

A.FeSO4 B.MgCl2

C.FeCl3 D.ZnSO4 学生思考并回答:

1.C 2.C 进一步强化知识。

课题小 结 1.很多金属+酸→金属化合物+氢气,基本反应类型:置换反应

2.金属活动性顺序表(部分)

Mg>Zn>Fe>(H)>Cu

3.判断金属活动性的方法之一:利用金属是否与稀盐酸或稀硫酸反应以及反应剧烈程度如何

思考并回忆本节课主要内容。 小结本节课,让学生对本节课知识有一个更清晰的认识。

教学反 思

新课程标准下化学课堂教学的目的,不仅仅是传授必要的基本知识和技能,更重要的是要通过有效的教学手段促进学生科学素养的提高。在本课题中,教师利用多媒体、小组合作实验等多种形式创设了真实的教学情景,诱发了学生的学习兴趣,并通过提出问题、猜想、验证、分析、归纳、小结等过程引导学生开动脑筋,敢于和善于提出自己的见解和新方法,让学生初步掌握了科学探究的方法和思维方法,培养了学生的实验能力、观察能力、实事求是的科学态度以及创新精神。

微课名称 金属的化学性质(金属与酸的反应)

知识点来源 适用年级:初三 教材版本:人教版 教材名称:九年级化学下册 所属章节:第八单元课题2

录制工具和方法 电脑录屏

教学设计

教学目标 知识与技能:

通过金属与酸的反应初步认识金属活动性顺序和置换反应。

过程与方法:

①通过实验探究、小组合作等手段,使学生根据实验现象分析有效信息,获取有关金属活动性顺序的认识;

②通过教师引导,使学生初步学会比较、分类概括、归纳等信息加工的方法,有助于学生养成良好的学习方法和思维习惯。

情感态度与价值观:

①培养学生的合作意识和勤于思考,实事求是的科学态度;

②培养学生的创新意识,通过对某些社会现象的分析,加强学生的自我保护意识。

教学重点 ①金属与酸的反应 ②置换反应概念

教学难点 金属与酸反应的实验现象和化学方程式的书写

教学方法 分组实验法、实验演示、讨论、类比法、引导法相结合

仪器用品 仪器:试管、胶头滴管、镊子、酒精灯、火柴

药品:稀盐酸、稀硫酸、镁片、锌片、铁片、铜片

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

生活常识引 入 设问:你知道家里盛放食醋的容器是什么材料吗?

能用铁质或铝制的容器盛放食醋吗? 学生回答:玻璃瓶或塑料瓶 从生活常识引入,更能吸引学生兴趣。

回顾旧 知 回忆:镁和稀盐酸的反应,实验室制取氢气用锌和稀硫酸反应

猜想:铁、铝等金属也能与酸反应 温故知新,更好地引入本节课内容。

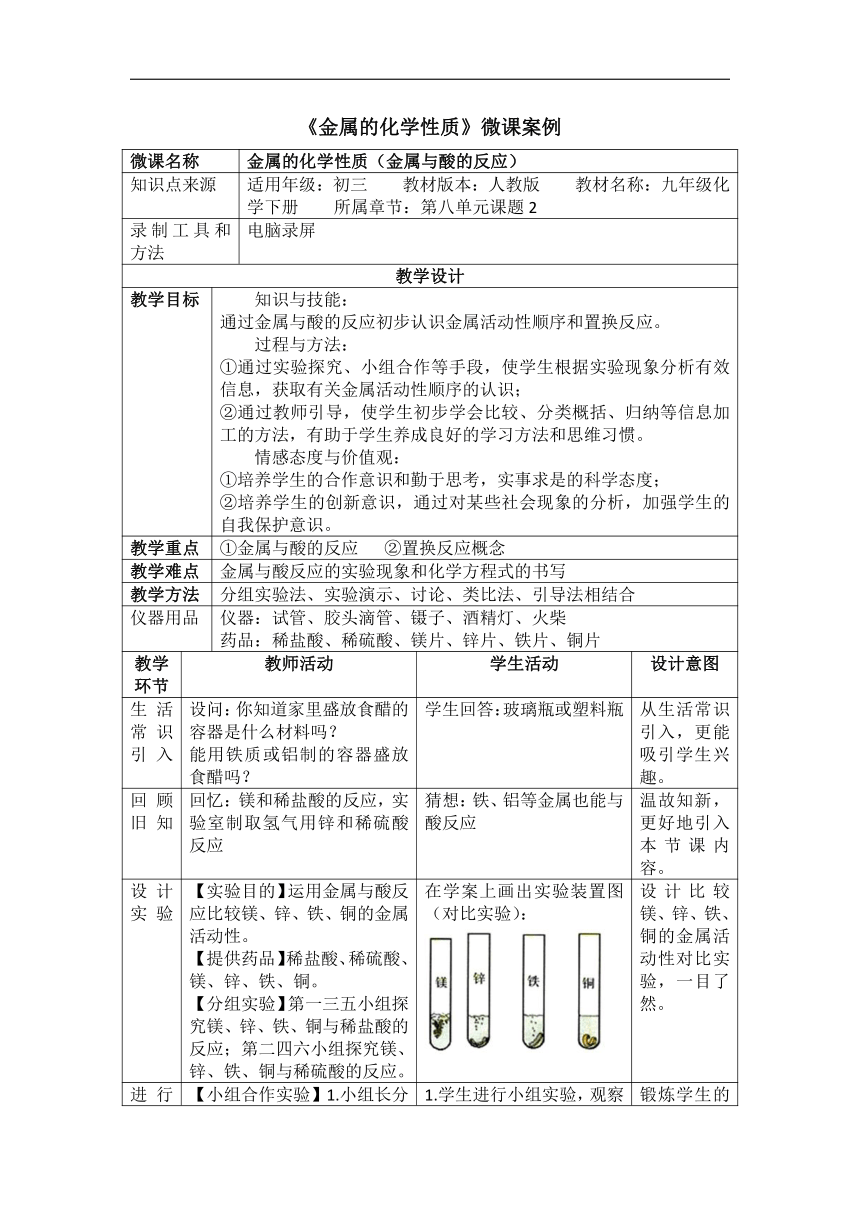

设计实 验 【实验目的】运用金属与酸反应比较镁、锌、铁、铜的金属活动性。

【提供药品】稀盐酸、稀硫酸、镁、锌、铁、铜。

【分组实验】第一三五小组探究镁、锌、铁、铜与稀盐酸的反应;第二四六小组探究镁、锌、铁、铜与稀硫酸的反应。 在学案上画出实验装置图(对比实验):

设计比较镁、锌、铁、铜的金属活动性对比实验,一目了然。

进行实 验 【小组合作实验】1.小组长分别取等量镁、锌、铁、铜放入试管中,分别加入约3mL稀盐酸或稀硫酸。

2.小组内全体同学认真观察现象并思考:

①是不是所有金属都能与上述两种酸反应?

②反应现象有哪些?反应剧烈程度如何?

③反应后生成了什么物质?如何书写方程式?

④几种金属的活动性如何排序?

3.小组内互相交流讨论答案。

4.小组派代表上台展示。

1.学生进行小组实验,观察实验现象,做好记。。

2.学生小组内互相交流讨论。

3.个别小组上台展示。 锻炼学生的观察能力和归纳能力。

实验记 录

引导学生运用已经学过的知识进行分析,培养学生归纳和解决问题的能力。

实验结 论 1.Mg、Zn、Fe可与盐酸或稀硫酸反应产生H2,而Cu不与盐酸或稀硫酸反应

2.四种金属活动性顺序为:

Mg>Zn>Fe>(H)>Cu

3.不同金属与酸反应剧烈程度不同

4.置换反应:单质+化合物→单质+化合物

例题解 析 1.芯片是电脑、智能家电的核心部件,它是用高纯硅制成的。下面是生成单质硅过程中的一个重要反应:SiO2+2C=Si+2CO↑,该反应的基本类型是( )

A.化合反应 B.分解反应

C.置换反应 D.氧化反应

2.下列物质不能由酸和金属直接反应得到的是( )

A.FeSO4 B.MgCl2

C.FeCl3 D.ZnSO4 学生思考并回答:

1.C 2.C 进一步强化知识。

课题小 结 1.很多金属+酸→金属化合物+氢气,基本反应类型:置换反应

2.金属活动性顺序表(部分)

Mg>Zn>Fe>(H)>Cu

3.判断金属活动性的方法之一:利用金属是否与稀盐酸或稀硫酸反应以及反应剧烈程度如何

思考并回忆本节课主要内容。 小结本节课,让学生对本节课知识有一个更清晰的认识。

教学反 思

新课程标准下化学课堂教学的目的,不仅仅是传授必要的基本知识和技能,更重要的是要通过有效的教学手段促进学生科学素养的提高。在本课题中,教师利用多媒体、小组合作实验等多种形式创设了真实的教学情景,诱发了学生的学习兴趣,并通过提出问题、猜想、验证、分析、归纳、小结等过程引导学生开动脑筋,敢于和善于提出自己的见解和新方法,让学生初步掌握了科学探究的方法和思维方法,培养了学生的实验能力、观察能力、实事求是的科学态度以及创新精神。

同课章节目录