第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-22 21:40:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元达标测试卷

一、选择题(每题2分,共30分)

1.明朝建立之初,太祖朱元璋鉴于“人君不能恭览庶政,大臣专权自恣(放纵)”的状况,采取的措施是( )

A.设立丞相,管理朝政

B.实行科举制,扩大统治基础

C.废除丞相,提升六部职权

D.杯酒释兵权

2.明朝的科举制度“只强调儒家价值观,以牺牲科学、技术、商务和工业等知识为代价,奖赏在文学和人文领域上的成就”。此材料反映了这一制度( )

A.促进了商业的繁荣 B.不利于皇权的加强

C.阻碍了社会的进步 D.有利于培养创新型人才

3.对联是中国传统文化的瑰宝,在几千年的传承中,它常盛常新。在印度尼西亚某市有这样一副对联:“继张班立功异域,开哥麦探险先河”。此对联称赞的是( )

A.张骞通西域 B.班超经营西域

C.戚继光抗倭 D.郑和下西洋

4.“水落尚存秦代石,潮来不见汉时槎。遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”这是1554年一代抗倭名将视察山东文登营时留下的著名诗篇。该名将及其所生活的时代分别为( )

A.文天祥 南宋后期 B.郑成功 明末清初

C.戚继光 明朝前期 D.戚继光 明朝中期

5.下列四幅图片再现了我国古代人民的劳动场景,它们应收录于( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《农政全书》 D.《天工开物》

6.某班出了一期板报,专门介绍毕昇、李时珍、宋应星、徐光启四位历史人物。这期板报的主题应该是( )

A.古代科技群英 B.古代思想大家

C.古代医学圣手 D.古代文人雅士

7.“盘旋在崇山峻岭上/……/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的我国古代伟大的工程是( )

A.都江堰 B.大运河

C.长城 D.北京故宫

8.明朝中后期,有钱的士兵可以“买闲”,只要交钱就可以免于训练。这反映了( )

A.军队战斗力低下

B.军纪松弛

C.腐败渗透到社会各个方面

D.军队管理松懈

9.“浩然正气贯长虹,投笔焚衣怒发冲。虎胆骋驰千里路,鸿韬鏖战百寻艨。驱除荷虏垂丰绩,收复台疆建伟功。爱国勋名彪史简,千秋禹甸颂英雄。”这首诗歌咏颂的人物是( )

A.张骞 B.郑和

C.戚继光 D.郑成功

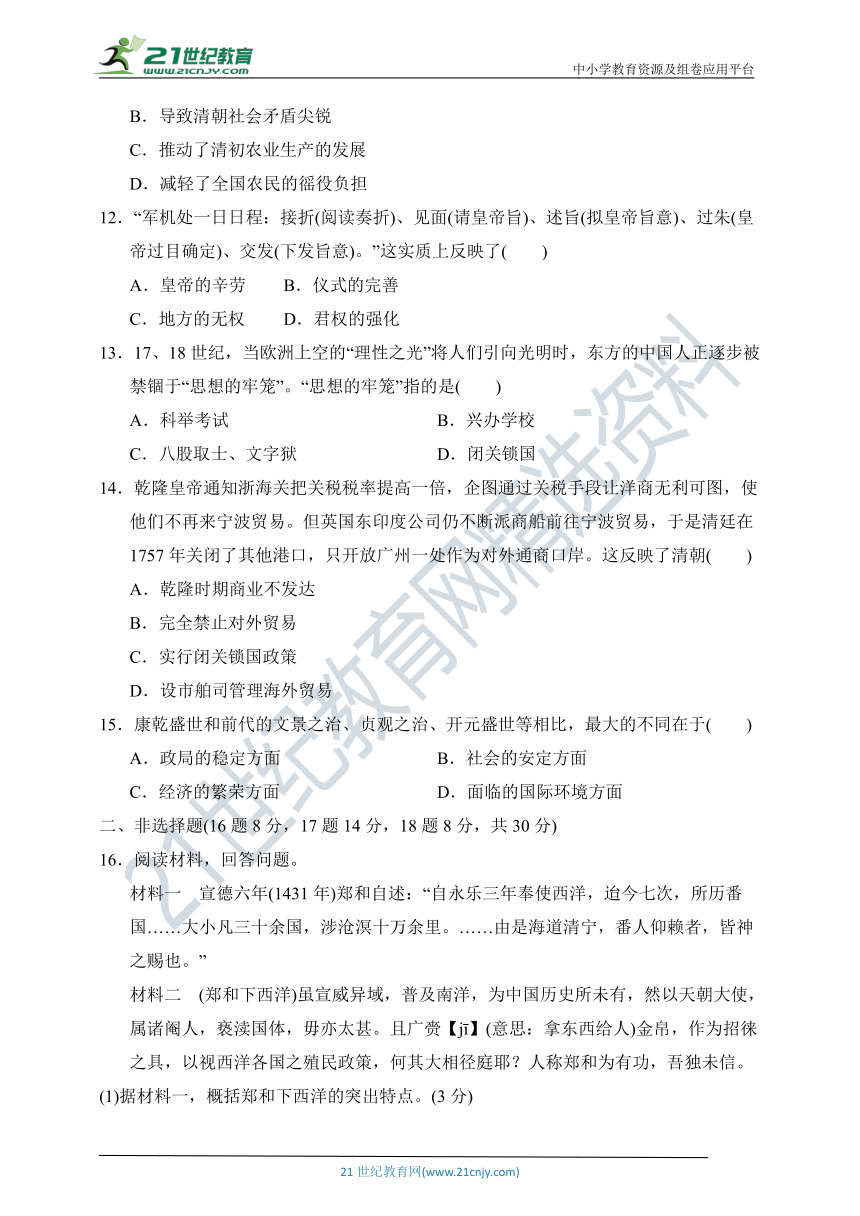

10.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府

B.签订《尼布楚条约》

C.平定噶尔丹叛乱

D.实行金瓶掣签制

11.《清实录·顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年之后……方议征收钱粮。”这一措施( )

A.阻碍了清初农业的发展

B.导致清朝社会矛盾尖锐

C.推动了清初农业生产的发展

D.减轻了全国农民的徭役负担

12.“军机处一日日程:接折(阅读奏折)、见面(请皇帝旨)、述旨(拟皇帝旨意)、过朱(皇帝过目确定)、交发(下发旨意)。”这实质上反映了( )

A.皇帝的辛劳 B.仪式的完善

C.地方的无权 D.君权的强化

13.17、18世纪,当欧洲上空的“理性之光”将人们引向光明时,东方的中国人正逐步被禁锢于“思想的牢笼”。“思想的牢笼”指的是( )

A.科举考试 B.兴办学校

C.八股取士、文字狱 D.闭关锁国

14.乾隆皇帝通知浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在1757年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。这反映了清朝( )

A.乾隆时期商业不发达

B.完全禁止对外贸易

C.实行闭关锁国政策

D.设市舶司管理海外贸易

15.康乾盛世和前代的文景之治、贞观之治、开元盛世等相比,最大的不同在于( )

A.政局的稳定方面 B.社会的安定方面

C.经济的繁荣方面 D.面临的国际环境方面

二、非选择题(16题8分,17题14分,18题8分,共30分)

16.阅读材料,回答问题。

材料一 宣德六年(1431年)郑和自述:“自永乐三年奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。……由是海道清宁,番人仰赖者,皆神之赐也。”

材料二 (郑和下西洋)虽宣威异域,普及南洋,为中国历史所未有,然以天朝大使,属诸阉人,亵渎国体,毋亦太甚。且广赍【jī】(意思:拿东西给人)金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶?人称郑和为有功,吾独未信。

(1)据材料一,概括郑和下西洋的突出特点。(3分)

(2)材料二中作者认为“人称郑和为有功,吾独未信”,你同意他的观点吗?(1分)为什么?(4分)

17.阅读材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断……世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

——选自人教版《中国历史》七年级下册教材

材料二 明末清初思想家顾炎武评价八股取士时说:“八股之害等于焚书,而败坏人材(才)有甚于咸阳之郊所坑者,但四百六十余人也。”

材料三 乾隆帝时,朝中大臣胡中藻写的诗中有“一把心肠论浊清”之句,乾隆帝看了竟说:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何居心?”结果,胡中藻被杀,友人也受到牵连。

(1)据材料一,说出科举制的主要特点。(2分)

(2)八股取士开始实行于哪个朝代?(2分)运用所学知识分析顾炎武认为“八股之害等于焚书”的原因。(4分)

(3)材料三反映了清朝统治者为加强思想控制而采取了哪一措施?(2分)这一措施有什么危害?(2分)

(4)据材料二、三,说说明清时期思想发展的特点是什么。(2分)

18.阅读材料,回答问题。

材料一 《农政全书·甘薯疏》云:“闽广薯有二种,一名山薯,彼中固有之;一名番薯,有人自海外得此种。”所谓甘薯,应是山薯之类,为中国土产。今日所食之番薯,来自外洋。

材料二 甘薯和玉米虽然在明朝时传入我国,但是大量种植和发展是在清朝,同时由于“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”等政策的颁行,刺激了人民开荒生产的积极性。粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

(1)材料一中“番薯”原产于哪里?(2分)除此之外,这一时期还引进了哪些农作物?(2分)

(2)据材料二回答,人口增加的物质基础是什么?(2分)

(3)据上述材料,指出番薯等农作物的引进与人口增长之间存在什么关系。(2分)

答案

一、1.C 2.C 3.D 4.D 5.D

6.A 7.C 8.C

9.D 点拨:由材料中的“收复台疆”可知,诗歌咏颂的是郑成功收复台湾,故选D。

10.A 点拨:观察题干示意图可知,①处为东南地区。结合所学知识可知,为巩固东南海防,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防。故选A。

11.C

12.D 点拨:材料中军机处的办事程序是阅读奏折—请皇帝旨—拟皇帝旨意—皇帝过目确定—下发旨意,从中可以看出一切以皇帝为中心,由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方机构去执行。这反映了君权的强化。

13.C 14.C 15.D

二、16.(1)次数多,航程远,到达的国家多。

(2)不同意。原因:郑和的远航,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。所以郑和是有功的,不能因为他的身份否定他的功绩。

17.(1)政府主导、自由报考、公开考试、平等竞争、考试内容丰富、择优取士。(写出两个即可)

(2)明朝。 八股取士束缚了人们的思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了社会的进步。

(3)文字狱。 禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

(4)明清时期思想文化专制不断加强。

18.(1)美洲。 玉米、马铃薯、花生和向日葵等。

(2)粮食产量的增加。

(3)番薯等农作物的引进,刺激了人民开荒生产的积极性,粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第三单元达标测试卷

一、选择题(每题2分,共30分)

1.明朝建立之初,太祖朱元璋鉴于“人君不能恭览庶政,大臣专权自恣(放纵)”的状况,采取的措施是( )

A.设立丞相,管理朝政

B.实行科举制,扩大统治基础

C.废除丞相,提升六部职权

D.杯酒释兵权

2.明朝的科举制度“只强调儒家价值观,以牺牲科学、技术、商务和工业等知识为代价,奖赏在文学和人文领域上的成就”。此材料反映了这一制度( )

A.促进了商业的繁荣 B.不利于皇权的加强

C.阻碍了社会的进步 D.有利于培养创新型人才

3.对联是中国传统文化的瑰宝,在几千年的传承中,它常盛常新。在印度尼西亚某市有这样一副对联:“继张班立功异域,开哥麦探险先河”。此对联称赞的是( )

A.张骞通西域 B.班超经营西域

C.戚继光抗倭 D.郑和下西洋

4.“水落尚存秦代石,潮来不见汉时槎。遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”这是1554年一代抗倭名将视察山东文登营时留下的著名诗篇。该名将及其所生活的时代分别为( )

A.文天祥 南宋后期 B.郑成功 明末清初

C.戚继光 明朝前期 D.戚继光 明朝中期

5.下列四幅图片再现了我国古代人民的劳动场景,它们应收录于( )

A.《齐民要术》 B.《本草纲目》

C.《农政全书》 D.《天工开物》

6.某班出了一期板报,专门介绍毕昇、李时珍、宋应星、徐光启四位历史人物。这期板报的主题应该是( )

A.古代科技群英 B.古代思想大家

C.古代医学圣手 D.古代文人雅士

7.“盘旋在崇山峻岭上/……/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌入侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱……”诗中赞美的我国古代伟大的工程是( )

A.都江堰 B.大运河

C.长城 D.北京故宫

8.明朝中后期,有钱的士兵可以“买闲”,只要交钱就可以免于训练。这反映了( )

A.军队战斗力低下

B.军纪松弛

C.腐败渗透到社会各个方面

D.军队管理松懈

9.“浩然正气贯长虹,投笔焚衣怒发冲。虎胆骋驰千里路,鸿韬鏖战百寻艨。驱除荷虏垂丰绩,收复台疆建伟功。爱国勋名彪史简,千秋禹甸颂英雄。”这首诗歌咏颂的人物是( )

A.张骞 B.郑和

C.戚继光 D.郑成功

10.时空观念是了解和理解历史的基础。以下示意图中①处可填( )

A.设置台湾府

B.签订《尼布楚条约》

C.平定噶尔丹叛乱

D.实行金瓶掣签制

11.《清实录·顺治朝实录》载:“无主荒田,州县官给印信执照,开垦耕种,永准为业,耕至六年之后……方议征收钱粮。”这一措施( )

A.阻碍了清初农业的发展

B.导致清朝社会矛盾尖锐

C.推动了清初农业生产的发展

D.减轻了全国农民的徭役负担

12.“军机处一日日程:接折(阅读奏折)、见面(请皇帝旨)、述旨(拟皇帝旨意)、过朱(皇帝过目确定)、交发(下发旨意)。”这实质上反映了( )

A.皇帝的辛劳 B.仪式的完善

C.地方的无权 D.君权的强化

13.17、18世纪,当欧洲上空的“理性之光”将人们引向光明时,东方的中国人正逐步被禁锢于“思想的牢笼”。“思想的牢笼”指的是( )

A.科举考试 B.兴办学校

C.八股取士、文字狱 D.闭关锁国

14.乾隆皇帝通知浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在1757年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。这反映了清朝( )

A.乾隆时期商业不发达

B.完全禁止对外贸易

C.实行闭关锁国政策

D.设市舶司管理海外贸易

15.康乾盛世和前代的文景之治、贞观之治、开元盛世等相比,最大的不同在于( )

A.政局的稳定方面 B.社会的安定方面

C.经济的繁荣方面 D.面临的国际环境方面

二、非选择题(16题8分,17题14分,18题8分,共30分)

16.阅读材料,回答问题。

材料一 宣德六年(1431年)郑和自述:“自永乐三年奉使西洋,迨今七次,所历番国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。……由是海道清宁,番人仰赖者,皆神之赐也。”

材料二 (郑和下西洋)虽宣威异域,普及南洋,为中国历史所未有,然以天朝大使,属诸阉人,亵渎国体,毋亦太甚。且广赍【jī】(意思:拿东西给人)金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶?人称郑和为有功,吾独未信。

(1)据材料一,概括郑和下西洋的突出特点。(3分)

(2)材料二中作者认为“人称郑和为有功,吾独未信”,你同意他的观点吗?(1分)为什么?(4分)

17.阅读材料,回答问题。

材料一 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断……世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。

——选自人教版《中国历史》七年级下册教材

材料二 明末清初思想家顾炎武评价八股取士时说:“八股之害等于焚书,而败坏人材(才)有甚于咸阳之郊所坑者,但四百六十余人也。”

材料三 乾隆帝时,朝中大臣胡中藻写的诗中有“一把心肠论浊清”之句,乾隆帝看了竟说:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何居心?”结果,胡中藻被杀,友人也受到牵连。

(1)据材料一,说出科举制的主要特点。(2分)

(2)八股取士开始实行于哪个朝代?(2分)运用所学知识分析顾炎武认为“八股之害等于焚书”的原因。(4分)

(3)材料三反映了清朝统治者为加强思想控制而采取了哪一措施?(2分)这一措施有什么危害?(2分)

(4)据材料二、三,说说明清时期思想发展的特点是什么。(2分)

18.阅读材料,回答问题。

材料一 《农政全书·甘薯疏》云:“闽广薯有二种,一名山薯,彼中固有之;一名番薯,有人自海外得此种。”所谓甘薯,应是山薯之类,为中国土产。今日所食之番薯,来自外洋。

材料二 甘薯和玉米虽然在明朝时传入我国,但是大量种植和发展是在清朝,同时由于“滋生人丁,永不加赋”“摊丁入亩”等政策的颁行,刺激了人民开荒生产的积极性。粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

(1)材料一中“番薯”原产于哪里?(2分)除此之外,这一时期还引进了哪些农作物?(2分)

(2)据材料二回答,人口增加的物质基础是什么?(2分)

(3)据上述材料,指出番薯等农作物的引进与人口增长之间存在什么关系。(2分)

答案

一、1.C 2.C 3.D 4.D 5.D

6.A 7.C 8.C

9.D 点拨:由材料中的“收复台疆”可知,诗歌咏颂的是郑成功收复台湾,故选D。

10.A 点拨:观察题干示意图可知,①处为东南地区。结合所学知识可知,为巩固东南海防,1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防。故选A。

11.C

12.D 点拨:材料中军机处的办事程序是阅读奏折—请皇帝旨—拟皇帝旨意—皇帝过目确定—下发旨意,从中可以看出一切以皇帝为中心,由皇帝决断,军机大臣只是跪受笔录,然后传达给中央和地方机构去执行。这反映了君权的强化。

13.C 14.C 15.D

二、16.(1)次数多,航程远,到达的国家多。

(2)不同意。原因:郑和的远航,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。所以郑和是有功的,不能因为他的身份否定他的功绩。

17.(1)政府主导、自由报考、公开考试、平等竞争、考试内容丰富、择优取士。(写出两个即可)

(2)明朝。 八股取士束缚了人们的思想,扼杀了人们的聪明才智,阻碍了社会的进步。

(3)文字狱。 禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

(4)明清时期思想文化专制不断加强。

18.(1)美洲。 玉米、马铃薯、花生和向日葵等。

(2)粮食产量的增加。

(3)番薯等农作物的引进,刺激了人民开荒生产的积极性,粮食产量的增加,为人口的增加奠定了物质基础。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源