【解析版】重庆市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】重庆市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 165.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 13:44:48 | ||

图片预览

文档简介

重庆市2020-2021学年高二(上)期末历史试卷

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一-项是符合题目要求的)

1.(3分)先秦有思想家认为:“古人亟于德,中世逐于智,当今争于力”,因此,“处多事之时,用寡事之器,非智者之备也:当大争之世,而徇揖让之轨,非圣人之治也”。这反映的是( )

A.儒家的德治主张

B.法家的变革精神

C.墨家的兼爱观念

D.道家的无为思想

2.(3分)魏晋之前,无论钟鼎铭文还是篆、隶皆板正规矩,而汉末魏晋短短二百年就形成了楷、行、草三种汉字主要书体,书法艺术迎来第一个发展高峰。促使这时期书体书艺发展的客观因素是( )

A.文人阶层的精神觉醒

B.公文书写的日益频繁

C.书写材料的重大变化

D.书法大家的艺术探索

3.(3分)唐代韩愈提出儒家有自己代代相传的“道统”:起于尧舜、经文武周公传之孔子、止于孟子。朱熹发扬了这一看法,他认为程颗“生乎千四百年……异端,辟邪说,使圣人之道涣然复明于世”。儒学道统论的建立( )

A.回应了时代的挑战

B.适应了君主政治的要求

C.加强了儒学的思辨性

D.导致儒学体系走向封闭

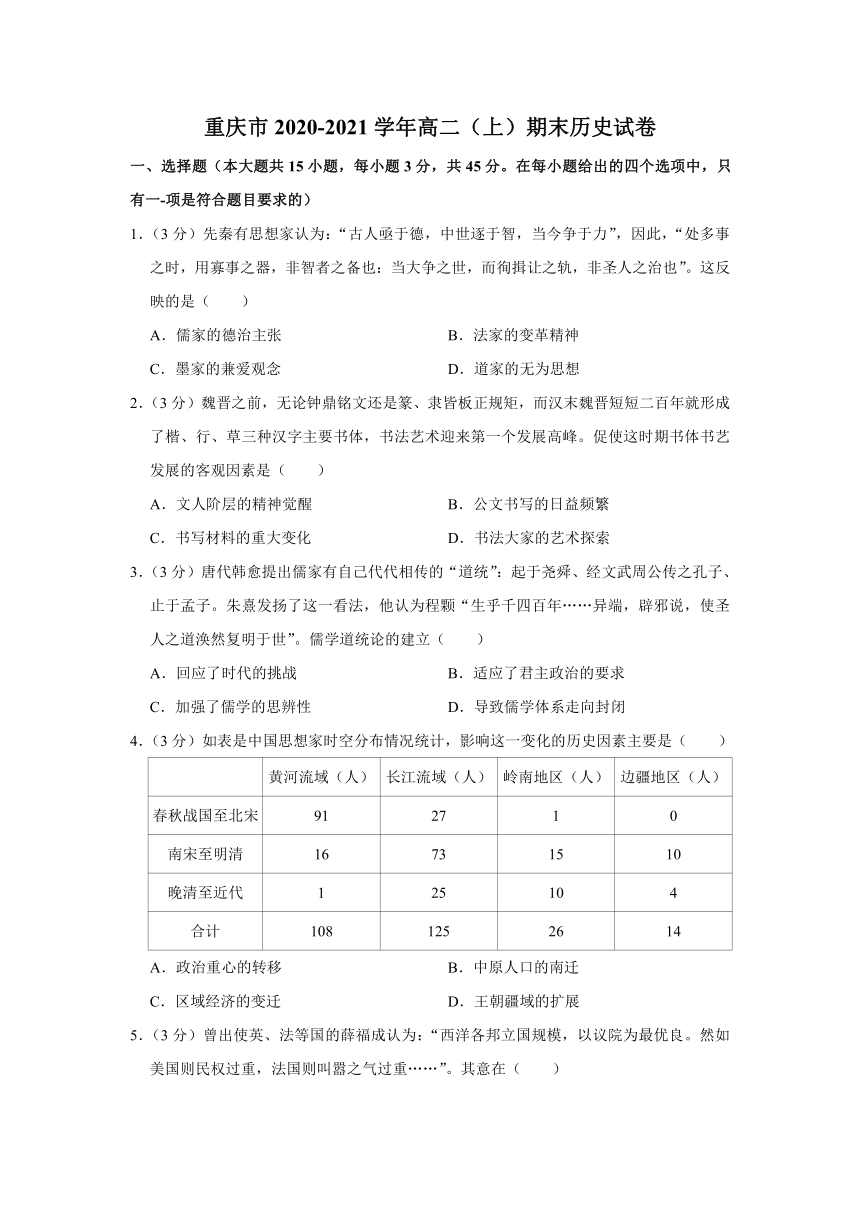

4.(3分)如表是中国思想家时空分布情况统计,影响这一变化的历史因素主要是( )

黄河流域(人)

长江流域(人)

岭南地区(人)

边疆地区(人)

春秋战国至北宋

91

27

1

0

南宋至明清

16

73

15

10

晚清至近代

1

25

10

4

合计

108

125

26

14

A.政治重心的转移

B.中原人口的南迁

C.区域经济的变迁

D.王朝疆域的扩展

5.(3分)曾出使英、法等国的薛福成认为:“西洋各邦立国规模,以议院为最优良。然如美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重……”。其意在( )

A.推崇君主立宪政治

B.对抗民主革命思潮

C.批判西方代议制度

D.固守传统政治秩序

6.(3分)19世纪90年代,“维新”词流行,20世纪的最初10年“新政”一词泛滥。1912年1月1日《申报》载《新祝词》短短百来字不到,就有17个“新”字。这反映出当时( )

A.西学东渐走向深入

B.急剧变革的时代潮流

C.政治革新成为社会共识

D.民主共和观念深入人心

7.(3分)1935年12月,历史学家博斯年在《中华民族是整个的》一文中指出:“‘中华民族是整个的’一句话,是历史的事实,更是现在的事实。”在社会学家费孝通发表中国境内存在不同民族的观点后,博斯年认为其观点“接受了帝国主义论殖民地的道理”,可能导致国家分裂。对于上述史事,合理的解读是( )

A.学术研究受制于政治干预

B.马克思主义史学的影响扩大

C.不同学术领域存在认识分歧

D.彰显了史学研究的经世致用功能

8.(3分)1945年6月,延安《解放日报》发表社论指出:“我们是主张发展私人资本主义的,这种发展,应在不操纵国计民生的条件之下,……同时,也要发展国营经济和合作社经济。”这一主张( )

A.继承发展了新三民主义

B.推动党的工作重心向城市转移

C.明确了社会主义改造方针

D.认识到向社会主义过渡的长期性

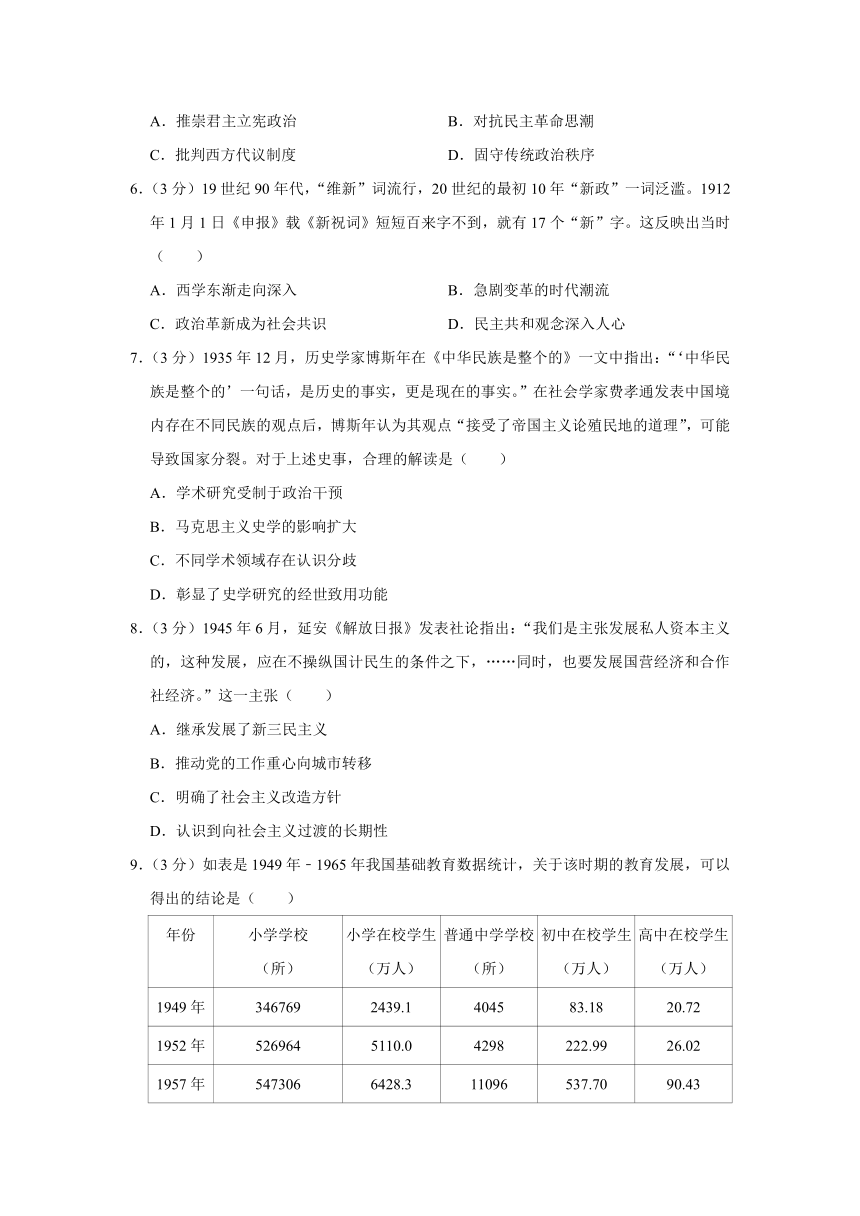

9.(3分)如表是1949年﹣1965年我国基础教育数据统计,关于该时期的教育发展,可以得出的结论是( )

年份

小学学校

(所)

小学在校学生(万人)

普通中学学校(所)

初中在校学生(万人)

高中在校学生(万人)

1949年

346769

2439.1

4045

83.18

20.72

1952年

526964

5110.0

4298

222.99

26.02

1957年

547306

6428.3

11096

537.70

90.43

1960年

726484

9379.1

21805

858.52

167.49

1965年

1681939

11620.9

18102

802.97

130.82

(数据来源:《中国教育成就统计资料:1949﹣1983年》)

A.学习借鉴了苏联经验

B.义务教育逐步普及

C.基本扫除了青壮年文盲

D.基础教育体系逐渐形成

10.(3分)1979年3月,邓小平在党的理论工作务虚会上明确指出:“我们的生产力发展水平很低,远远不能满足人民和国家的需要,这就是我们目前时期的主要矛盾,解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。”这一论断( )

①是拨乱反正的重要成果

②重申了十一届三中全会的政治路线

③体现了解放思想、实事求是的精神

④第一次明确提出以经济建设为中心任务

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.(3分)李奥纳多?布鲁尼(1370﹣1444)曾担任佛罗伦萨的执政官,他认为人的价值是由人的美德所决定的,“财富是实践美德的手段”:他把共和国的高尚与富强归功于市民的勤奋工作。布鲁尼的“美德观”( )

A.否定了知识的价值

B.开始树立人的尊严

C.以世俗生活为基础

D.以服务国家为中心

12.(3分)牛顿用刚性的、机械的“力”取代了宇宙万物运行中的神秘因素,并以数学公式表达其规律和法则。由此,《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提。据此可知,牛顿的发现( )

A.否定了宗教改革思想

B.推动了理性时代的到来

C.引发了工业革命浪潮

D.奠定了现代物理学的理论基础

13.(3分)1866年,西门子在法拉第电磁感应原理基础上制造出第一架大功率直流发电机;拉特瑙将爱迪生的电灯专利带回德国,创办了德国爱迪生公司;1879年,德国莱茵钢铁厂从英国及时引进了铁矿石的脱磷专利。这表明当时( )

A.世界成为一个密切联系的整体

B.德国的技术创新能力较为薄弱

C.工业革命浪潮开始扩展到德国

D.德国广泛采用新技术推进工业化

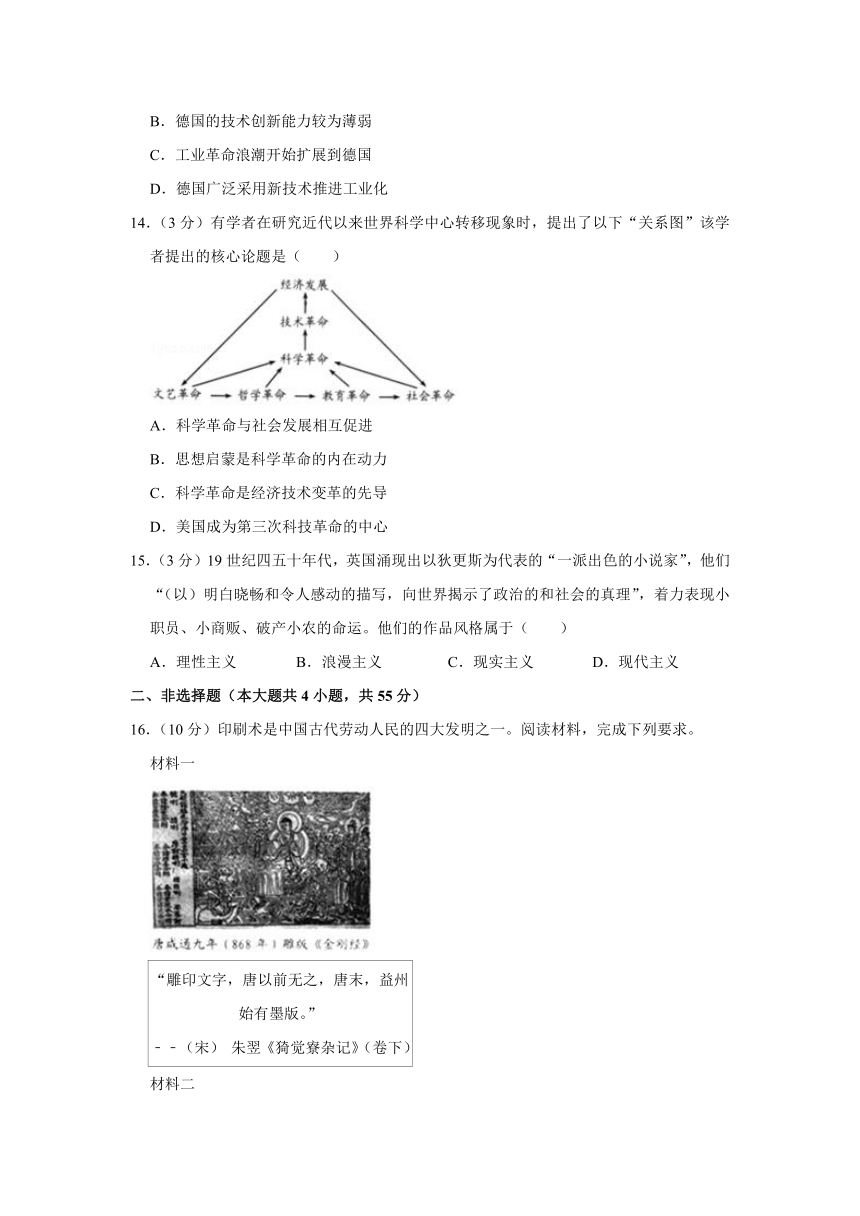

14.(3分)有学者在研究近代以来世界科学中心转移现象时,提出了以下“关系图”该学者提出的核心论题是( )

A.科学革命与社会发展相互促进

B.思想启蒙是科学革命的内在动力

C.科学革命是经济技术变革的先导

D.美国成为第三次科技革命的中心

15.(3分)19世纪四五十年代,英国涌现出以狄更斯为代表的“一派出色的小说家”,他们“(以)明白晓畅和令人感动的描写,向世界揭示了政治的和社会的真理”,着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运。他们的作品风格属于( )

A.理性主义

B.浪漫主义

C.现实主义

D.现代主义

二、非选择题(本大题共4小题,共55分)

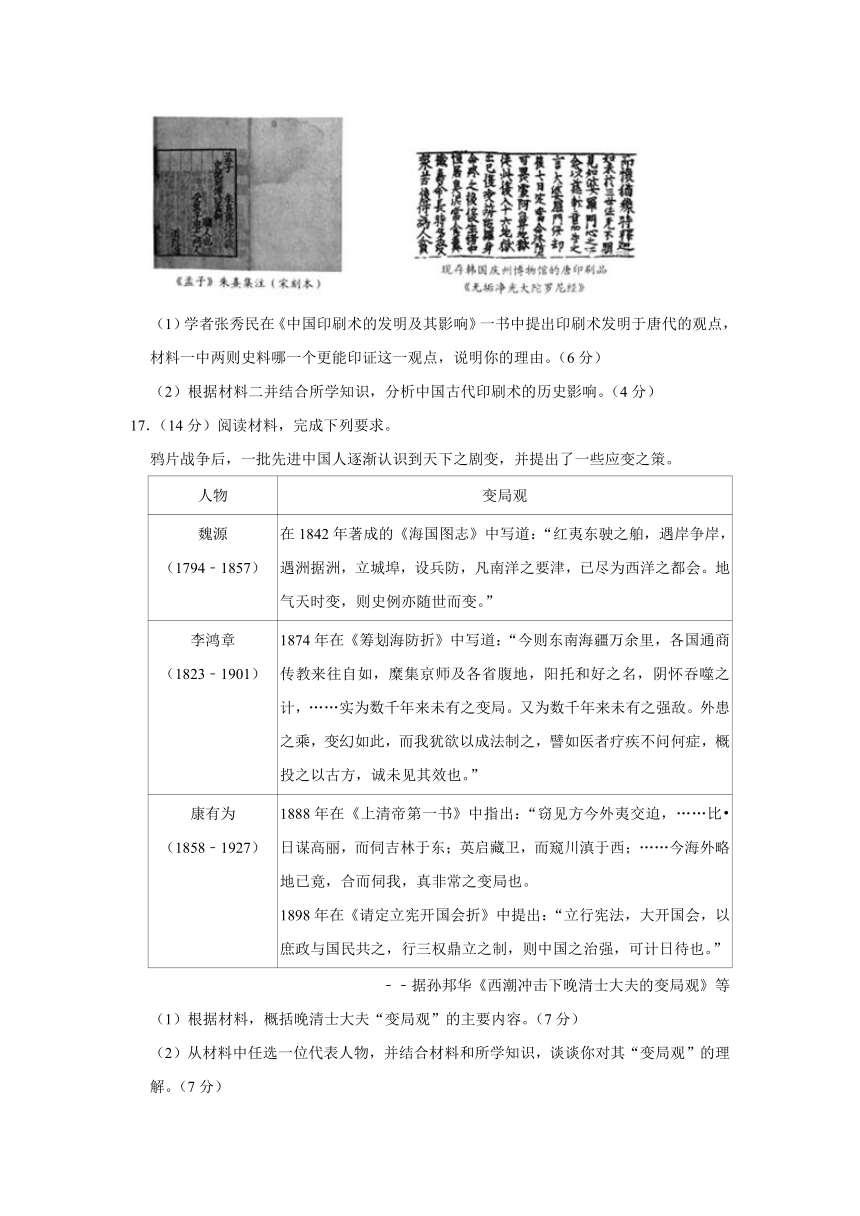

16.(10分)印刷术是中国古代劳动人民的四大发明之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一

“雕印文字,唐以前无之,唐末,益州始有墨版。”

﹣﹣(宋)

朱翌《猗觉寮杂记》(卷下)

材料二

(1)学者张秀民在《中国印刷术的发明及其影响》一书中提出印刷术发明于唐代的观点,材料一中两则史料哪一个更能印证这一观点,说明你的理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代印刷术的历史影响。(4分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

鸦片战争后,一批先进中国人逐渐认识到天下之剧变,并提出了一些应变之策。

人物

变局观

魏源

(1794﹣1857)

在1842年著成的《海国图志》中写道:“红夷东驶之舶,遇岸争岸,遇洲据洲,立城埠,设兵防,凡南洋之要津,已尽为西洋之都会。地气天时变,则史例亦随世而变。”

李鸿章

(1823﹣1901)

1874年在《筹划海防折》中写道:“今则东南海疆万余里,各国通商传教来往自如,糜集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,……实为数千年来未有之变局。又为数千年来未有之强敌。外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不问何症,概投之以古方,诚未见其效也。”

康有为

(1858﹣1927)

1888年在《上清帝第一书》中指出:“窃见方今外夷交迫,……比?日谋高丽,而伺吉林于东;英启藏卫,而窥川滇于西;……今海外略地已竟,合而伺我,真非常之变局也。

1898年在《请定立宪开国会折》中提出:“立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”

﹣﹣据孙邦华《西潮冲击下晚清士大夫的变局观》等

(1)根据材料,概括晚清士大夫“变局观”的主要内容。(7分)

(2)从材料中任选一位代表人物,并结合材料和所学知识,谈谈你对其“变局观”的理解。(7分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

习近平指出,“道路决定命运,中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就”。

材料一

中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地的半封建的国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

﹣﹣毛泽东《战争和战略问题》(1938年)

材料二

每个民族都有它的长处,不然它为什么能够存在?为什么能发展?同时,每个民族也都有它的短处。……对于苏联和其他社会主义国家的经验,也应当采取这样的态度。……自然科学方面,我们比较落后,特别要努力向外国学习。但是也要有批判地学,不可盲目地学。……工业发达国家的企业,用人少,效率高,会做生意,这些我们都应当有原则地好好学过来,以利于改进我们的工作。

﹣﹣毛泽东《论十大关系》(1956年)

(1)根据材料,概括毛泽东关于中国革命的具体认识,并指出其基本依据。(8分)

(2)根据材料二,指出毛泽东对待外国发展经验的态度,并结合材料和所学知识,对其进行简要评析。(8分)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为“沙龙”。17世纪,这一社交形式传到法国,巴黎的贵族常把客厅变成社交场所,邀请社会名流到家里谈论文学、艺术、哲学等问题,参加沙龙的人必须拥有高尚优雅的言谈举止,遵守沙龙的礼仪规范。朗布依埃侯爵夫人是法国举办沙龙的第一人,因其房间的装饰均采用蓝色调装饰,故得名“蓝色沙龙”。18世纪,沙龙在法国达到鼎盛。参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地,沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心。

一摘编自郭莹莹《近代西欧沙龙文化探析一以法国沙龙为例》

概括指出16﹣18世纪欧洲沙龙文化的发展变化,结合所学知识对这一时期欧洲沙龙文化的发展进行解读。(要求:史论结合,解释合理。)(15分)

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一-项是符合题目要求的)

1.【分析】本题主要考查法家思想,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“当大争之世,而徇揖让之轨,非圣人之治也”并结合所学可知体现的是法家变革的思想,故B项正确;

ACD都不符合材料“徇揖让之轨,非圣人之治也”的描述,排除。

故选:B。

2.【分析】本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“汉末魏晋”。

【解答】根据所学知识可知,东汉时期,造纸术得到改进,有利于书法艺术的发展,这是促使这时期书体书艺发展的客观因素,故C正确;

A、D两项是主观因素,B项是隶书出现的原因,均不符合。

故选:C。

3.【分析】本题主要考查儒家思想的发展演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“文武周公传之孔子,孔子传之孟轲”可知韩愈的“道统”思想指孔孟的仁义道德,重拾道统有利于回击佛道两教对儒学形成的挑战,推动儒学复兴,故A项正确;

B项和材料无关,排除;

儒家吸收佛教思想才加强了其思辨性,排除C项;

D项说法错误,排除。

故选:A。

4.【分析】本题主要考查古代中国经济的南移,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料可知,南宋以前中国思想家主要分布在北方,而南宋后中国思想家主要分布在长江流域及以南,结合所学可知经济基础决定上层建筑,中国思想家时空分布的变化,实质上是区域经济的变迁,故C项正确;

ABD都不是主要因素,排除。

故选:C。

5.【分析】本题考查各阶层对西方民主政治的态度,题干中的关键信息是“以议院为最优良”“美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重”。

【解答】根据所学知识可知,在英国政治中,议会权力至上,君主统而不治,从材料中“以议院为最优良”“美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重”可以得出,薛福成推崇英国的君主立宪政治,反对美法的共和政体,故A正确;

薛福成是早期维新派的代表,他批判洋务运动的不足,而不是对抗民主革命思潮,故排除B;

他推崇西方代议制度,而不是批判,故排除C;

材料体现了他对传统政治秩序的不满,而不是固守,故排除D。

故选:A。

6.【分析】本题主要考查中国近代化道路的曲折性,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“1912年1月1日《申报》载《新祝词》短短百来字不到,就有17个‘新’字”并结合所学知识可知这收到了辛亥革命、清政府被推翻和中华民国建立等急剧变革的时代潮流的影响,故B项正确;

材料和西学东渐无关,排除A项;

C项中“社会共识”的说法不符合材料,排除;

材料和民主共和无关,排除D项。

故选:B。

7.【分析】本题考查史学研究的方法,解答本题需要根据材料中学者的身份和立场思考其观点。

【解答】A项与题干无关,题干中体现的是不同领域的学者对问题存在分歧,无法体现学者认识不同是受政治的干预,排除A;

B项与题干无关,由题干无法得出马克思主义史学影响的扩大,排除B;

由题干可知,历史学家傅斯年和社会学家费孝通对中华民族的认识持有不同的观点,这是因为领域不同,看待问题的角度也会有所不同,可以得知在不同的学术领域存在认识分歧,故C项正确;

D项与题意不符,经世致用是指学问必须有益于国事,题干所体现的是不同领域的学者存在认识分歧,无法体现经世致用,排除D。

故选:C。

8.【分析】本题考查解放区的民主政治建设,解题的关键是结合新民主主义革命的纲领,解读材料的内容。

【解答】材料反映抗战胜利前夕党的新民主主义经济纲领规定,既要节制私人资本,又要发展具有社会主义性质的国营经济和合作社经济,说明这一主张继承并发展了新三民主义,故答案为A项;

推动党的工作重心向城市转移是在1949年党的七届二中全会上,排除B项;

一五计划明确了社会主义改造方针,排除C项;

1945年还不存在向社会主义过渡的问题,排除D项。

故选:A。

9.【分析】本题主要考查我国教育事业的发展,要求学生结合新中国教育发展的表现和影响因素来分析。

【解答】A.20世纪50年代末60年代初,中苏关系开始逐渐出现裂缝,所以60年代我国的教育发展不可能学习苏联经验;

B.截至2007年底,全国普及九年义务教育人口覆盖率达到99.3%,义务教育普及是在21世纪;

C.材料信息看不出扫盲的成果;

D.从材料中可以看出,我国从1949年~1965年,小学和初中高中教育发展的情况,明显可以看出学校数量以及在校学生数量都大大增加了,反映出我国的基础教育体系逐渐形成。

故选:D。

10.【分析】本题考查邓小平理论,解题的关键是抓住题干时间,正确分析材料中的论断内容分析。

【解答】依据材料“我们的生产力发展水平很低,远远不能满足人民和国家的需要,这就是我们目前时期的主要矛盾,解决这个主要矛盾就是我们的中心任务”和材料时间,结合所学可知,邓小平这一论断是拨乱反正的重要成果,重申了十一届三中全会的政治路线,体现了解放思想、实事求是的精神,故①②③正确;

第一次明确提出以经济建设为中心任务是在1978年的十一届三中全会上,故④错误,故A项正确,排除BCD三项。

故选:A。

11.【分析】本题主要考查文艺复兴要,求学生结合文艺复兴的思想和影响来分析。

【解答】A.材料内容是强调人的价值,而不是否定知识的价值;

B.从材料中“他认为人的价值是由人的美德所决定的”可以看出是强调人的价值和尊严的重要性,但是体现不出开始树立人的尊严;

C.布鲁尼肯定了勤奋工作、追求财富是人的美德,实际上肯定了人对现实世俗生活的追求,这是对人的价值和地位的认可,这一观念适应了商品经济发展的现实要求;

D.材料并没有强调以服务国家为中心。

故选:C。

12.【分析】本题考查经典力学的影响。关键信息是:《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提。

【解答】依据材料“《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提”等信息并结合所学知识可知,经典力学推动了启蒙运动的出现,启蒙运动的核心是“理性”,故B正确。

经典力学涉及的物理学领域,并未否定宗教改革思想,故排除A。

C不合题干主旨,排除。

D不合题干主旨,排除。

故选:B。

13.【分析】本题主要考查第二次工业革命,要求学生结合第二次工业革命的特点和影响来分析。

【解答】A.材料信息看不出世界连成一个密切的整体;

B.材料信息并不是强调德国的技术创新能力薄弱;

C.材料反映的应该是第二次工业革命的特点,而不是第一次工业革命的浪潮;

D.从材料可以看出德国从外国大力引进技术,反映出第二次工业革命时期德国广泛采用新技术推进工业化。

故选:D。

14.【分析】本题主要考查现代科技的发展,要求学生结合现代科技发展的特征和影响因素来分析。

【解答】A.从材料可以看出社会文艺革命、哲学革命、教育革命促进了科学革命的发展,但是材料没有体现出科学革命对社会发展的促进作用;

B.材料信息没有体现出思想启蒙是科学革命的内在动力;

C.从材料图片可以看出,科学革命促进了技术革命,处于图片的最中央,选项符合题干要求。

D.看不出美国的地位。

故选:C。

15.【分析】本题考查19世纪以来西方的文学成就,题干中的关键信息是“19世纪四五十年代”“着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运”。

【解答】根据所学知识可知,“19世纪四五十年代”正是工业革命时期,社会矛盾尖锐,现实主义文学兴起,材料中的“着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运”即体现了对社会现实的揭露,属于现实主义风格,故C正确;

A盛行于18世纪,B盛行于19世纪初,D兴起于20世纪,均不符合,故排除。

故选:C。

二、非选择题(本大题共4小题,共55分)

16.【分析】本题考查中国古代四大发明。第一问的史料及其理由,依据材料一两幅图示信息,结合实物史料和文献史料及其价值解答;第二问的影响,结合印刷术的发明及其外传的影响分析。

【解答】(1)史料及其理由:依据材料一两则史料,结合所学可知,史料1是唐代的雕版金刚经印品,属于第一手实物史料,能印证印刷术发明于唐代的观点;史料2是宋人的记载,属于二手文献史料,带有主观性,史料价值低于史料1。

(2)影响:依据材料二史料信息,结合印刷术的发明及其外传的影响从有利于文化的保存和传播,推动文化教育事业的发展;其对外传播扩大中华文明的影响,推动人类文明的进步等角度分析。

故答案为:

(1)史料1。

理由:史料1是唐代的雕版金刚经印品,属于第一手实物史料;史料2是宋人的记载,属于二手文献史料。

(2)影响:有利于文化的保存和传播,推动文化教育事业的发展;印刷术的对外传播扩大中华文明的影响,推动了人类文明的进步。

17.【分析】本题主要考查中国近代化道路的曲折性和近代中国历史人物,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】(1)晚清士大夫“变局观”的主要内容,根据“凡南洋之要津,已尽为西洋之都会”可以看出认识到欧美列强凭借武力和经济实力称霸世界;根据“阳托和好之名,阴怀吞噬之计”“今海外略地已竟,合而伺我”等信息可以看出,认识到列强侵略使得古老的中国面临巨大挑战;根据“外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不问何症”“立行宪法,大开国会”等信息可以看出,认识到应该以变应变,不能因循守旧。

(2)对其“变局观“的理解,可以任选一人,如康有为。可以联系所学对材料信息进行分析,如康有为已经认识到“变局”,提出了应对“危局”的措施并付诸实施。说明康有为具有传统士大夫的忧患意识和家国情怀,其变法活动传播了西学,启发了民众觉悟,推动了中国近代化进程。对本题的解答必须联系所学历史人物的活动来探讨对其“变局观”的理解。

故答案为:

(1)内容:欧美列强凭借武力和经济实力称霸世界;列强侵略使得古老的中国面临巨大挑战(清王朝面临严重的统治危机);应该以变应变,不能因循守旧。

(2)示例:

代表人物:康有为。

理解:19世纪末,康有为认识到中国面临列强侵凌的严重危机,表现出传统士大夫的忧患意识和家国情怀。他不仅认识到“变局”,更提出了应对“危局”的主张并付诸于实践,在“变局”中开“新局”。以他为代表的资产阶级维新派,积极宣扬维新变法思想,开展了救亡图存的戊戌变法运动,传播了西学,启发了民众觉悟,推动了中国近代化进程。

18.【分析】(1)本题考查毛泽东的工农武装割据思想,解题的关键是结合近代中国的国情和毛泽东思想的内容,准确解读材料。

(2)本题考查新中国成立后毛泽东的思想和历史功绩,解答本题需要根据材料“要有批判地学,不可盲目地学”提炼其态度,结合史实评析。

【解答】(1)根据材料“不是一个独立民主国家,而是走相反的道路“可知,毛泽东认为中国革命应该坚守并团结工农联盟,有计划有组织的发动游击战,坚持农村包围城市,武装夺取政权。得出这种认识主要是基于当时中国半殖民地半封建的社会性质(内无民主外受压迫)。

(2)根据材料可知,对待外国经验要“有批判地学,不可盲目地学“指出了毛泽东的主要态度是取其精华、去其糟粕,在批判当中学习。评析时要注意与具体史实的结合。毛泽东在《论十大关系》中提出,对待别国经验我们不能盲目学习,也不能完全肯定。每个民族都有其长处,中国是一个由封建社会急速过度到半殖民半封建社会,再由此不断的改革发展的国家。在这个过程中,中国人口基数大,工业化水平低,社会混乱的弊端不断暴露,我们原有的发展方式已不再适合现今的发展。中国想要走社会主义道路,那苏联就是我们最大的学习榜样。学习外国不等于崇洋媚外。毛泽东用充满辩证的思维来分析问题,看到问题的本质与真相,避免走向极端。好的东西可以学,坏的东西必须坚决抵制,这是毛泽东的方法论。毛泽东这一思想的提出指导了中国对外发展的态度和道路,在这一思想的指导下,我们学习西方,吸取其优秀之处为我们所用,在这一基础上,中国得到了长足的发展。即使在今日,这一思想对我们仍然有重要的指导作用。

故答案为:

(1)具体认识:中国革命应该坚守并团结工农联盟,有计划有组织的发动游击战,坚持农村包围城市,武装夺取政权。基本依据:中国半殖民地半封建的社会性质(内无民主外受压迫)。

(2)态度:取其精华、去其糟粕,在批判当中学习。评析:毛泽东在《论十大关系》中提出,对待别国经验我们不能盲目学习,也不能完全肯定。每个民族都有其长处,中国是一个由封建社会急速过渡到半殖民半封建社会,再由此不断的改革发展的国家。在这个过程中,中国人口基数大,工业化水平低,社会混乱的弊端不断暴露,我们原有的发展方式已不再适合现今的发展。中国想要走社会主义道路,那苏联就是我们最大的学习榜样。学习外国不等于崇洋媚外。毛泽东用充满辩证的思维来分析问题,看到问题的本质与真相,避免走向极端。好的东西可以学,坏的东西必须坚决抵制,这是毛泽东的方法论。毛泽东这一思想的提出指导了中国对外发展的态度和道路,在这一思想的指导下,我们学习西方,吸取其优秀之处为我们所用,在这一基础上,中国得到了长足的发展。即使在今日,这一思想对我们仍然有重要的指导作用。

19.【分析】本题主要考查启蒙运动、文艺复兴运动,解答本题需正确解读材料中“16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为‘沙龙’”“18世纪,沙龙在法国达到鼎盛”;“意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会”“参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地”及“进行文艺创作和学术争论”“沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心”的主旨,并能够正确掌握文艺复兴运动、启蒙运动兴起的历史背景、指导思想。

【解答】第一小问发展变化,根据材料中“16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为‘沙龙’”“18世纪,沙龙在法国达到鼎盛”可得出起源于意大利,在法国达到鼎盛;根据材料中“意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会”“参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地”可得出参与的群体由贵族名流扩大到各领域的才能人士;根据材料中“进行文艺创作和学术争论”“沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心”可得出谈话主题由文学艺术为主变为以科学、宗教、政治为主。第二小问解读,根据材料信息并结合文艺复兴产生的背景相关知识解读沙龙在意大利兴起的原因,16世纪,意大利商品经济繁荣,文艺复兴兴起,文学艺术迅速发展,同时人文主义提倡人的主体地位,因此贵族和文人热衷于文艺创作和学术论争。根据所学启蒙运动兴起的原因以及主要思想分析沙龙在法国发生的变化,具体而言,17世纪,法国君主专制空前强大,社会等级森严。注重文化交流、推崇优雅的言谈举止的沙龙适应了贵族名流凸显自身地位的需求。18世纪,启蒙运动在法国达到高潮,反专制反教权、倡导科学和理性成为社会潮流,因此沙龙的参与主体更加广泛,话题以科学、政治、宗教等为主。

故答案为:

发展变化:起源于意大利,在法国达到鼎盛;参与的群体由贵族名流扩大到各领域的才能人士;谈话主题由文学艺术为主变为以科学、宗教、政治为主。

解读:16世纪,意大利商品经济繁荣,文艺复兴兴起,文学艺术迅速发展,同时人文主义提倡人的主体地位,因此贵族和文人热衷于文艺创作和学术论争。17世纪,法国君主专制空前强大,社会等级森严。注重文化交流、推崇优雅的言谈举止的沙龙适应了贵族名流凸显自身地位的需求。18世纪,启蒙运动在法国达到高潮,反专制反教权、倡导科学和理性成为社会潮流,因此沙龙的参与主体更加广泛,话题以科学、政治、宗教等为主。

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一-项是符合题目要求的)

1.(3分)先秦有思想家认为:“古人亟于德,中世逐于智,当今争于力”,因此,“处多事之时,用寡事之器,非智者之备也:当大争之世,而徇揖让之轨,非圣人之治也”。这反映的是( )

A.儒家的德治主张

B.法家的变革精神

C.墨家的兼爱观念

D.道家的无为思想

2.(3分)魏晋之前,无论钟鼎铭文还是篆、隶皆板正规矩,而汉末魏晋短短二百年就形成了楷、行、草三种汉字主要书体,书法艺术迎来第一个发展高峰。促使这时期书体书艺发展的客观因素是( )

A.文人阶层的精神觉醒

B.公文书写的日益频繁

C.书写材料的重大变化

D.书法大家的艺术探索

3.(3分)唐代韩愈提出儒家有自己代代相传的“道统”:起于尧舜、经文武周公传之孔子、止于孟子。朱熹发扬了这一看法,他认为程颗“生乎千四百年……异端,辟邪说,使圣人之道涣然复明于世”。儒学道统论的建立( )

A.回应了时代的挑战

B.适应了君主政治的要求

C.加强了儒学的思辨性

D.导致儒学体系走向封闭

4.(3分)如表是中国思想家时空分布情况统计,影响这一变化的历史因素主要是( )

黄河流域(人)

长江流域(人)

岭南地区(人)

边疆地区(人)

春秋战国至北宋

91

27

1

0

南宋至明清

16

73

15

10

晚清至近代

1

25

10

4

合计

108

125

26

14

A.政治重心的转移

B.中原人口的南迁

C.区域经济的变迁

D.王朝疆域的扩展

5.(3分)曾出使英、法等国的薛福成认为:“西洋各邦立国规模,以议院为最优良。然如美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重……”。其意在( )

A.推崇君主立宪政治

B.对抗民主革命思潮

C.批判西方代议制度

D.固守传统政治秩序

6.(3分)19世纪90年代,“维新”词流行,20世纪的最初10年“新政”一词泛滥。1912年1月1日《申报》载《新祝词》短短百来字不到,就有17个“新”字。这反映出当时( )

A.西学东渐走向深入

B.急剧变革的时代潮流

C.政治革新成为社会共识

D.民主共和观念深入人心

7.(3分)1935年12月,历史学家博斯年在《中华民族是整个的》一文中指出:“‘中华民族是整个的’一句话,是历史的事实,更是现在的事实。”在社会学家费孝通发表中国境内存在不同民族的观点后,博斯年认为其观点“接受了帝国主义论殖民地的道理”,可能导致国家分裂。对于上述史事,合理的解读是( )

A.学术研究受制于政治干预

B.马克思主义史学的影响扩大

C.不同学术领域存在认识分歧

D.彰显了史学研究的经世致用功能

8.(3分)1945年6月,延安《解放日报》发表社论指出:“我们是主张发展私人资本主义的,这种发展,应在不操纵国计民生的条件之下,……同时,也要发展国营经济和合作社经济。”这一主张( )

A.继承发展了新三民主义

B.推动党的工作重心向城市转移

C.明确了社会主义改造方针

D.认识到向社会主义过渡的长期性

9.(3分)如表是1949年﹣1965年我国基础教育数据统计,关于该时期的教育发展,可以得出的结论是( )

年份

小学学校

(所)

小学在校学生(万人)

普通中学学校(所)

初中在校学生(万人)

高中在校学生(万人)

1949年

346769

2439.1

4045

83.18

20.72

1952年

526964

5110.0

4298

222.99

26.02

1957年

547306

6428.3

11096

537.70

90.43

1960年

726484

9379.1

21805

858.52

167.49

1965年

1681939

11620.9

18102

802.97

130.82

(数据来源:《中国教育成就统计资料:1949﹣1983年》)

A.学习借鉴了苏联经验

B.义务教育逐步普及

C.基本扫除了青壮年文盲

D.基础教育体系逐渐形成

10.(3分)1979年3月,邓小平在党的理论工作务虚会上明确指出:“我们的生产力发展水平很低,远远不能满足人民和国家的需要,这就是我们目前时期的主要矛盾,解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。”这一论断( )

①是拨乱反正的重要成果

②重申了十一届三中全会的政治路线

③体现了解放思想、实事求是的精神

④第一次明确提出以经济建设为中心任务

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

11.(3分)李奥纳多?布鲁尼(1370﹣1444)曾担任佛罗伦萨的执政官,他认为人的价值是由人的美德所决定的,“财富是实践美德的手段”:他把共和国的高尚与富强归功于市民的勤奋工作。布鲁尼的“美德观”( )

A.否定了知识的价值

B.开始树立人的尊严

C.以世俗生活为基础

D.以服务国家为中心

12.(3分)牛顿用刚性的、机械的“力”取代了宇宙万物运行中的神秘因素,并以数学公式表达其规律和法则。由此,《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提。据此可知,牛顿的发现( )

A.否定了宗教改革思想

B.推动了理性时代的到来

C.引发了工业革命浪潮

D.奠定了现代物理学的理论基础

13.(3分)1866年,西门子在法拉第电磁感应原理基础上制造出第一架大功率直流发电机;拉特瑙将爱迪生的电灯专利带回德国,创办了德国爱迪生公司;1879年,德国莱茵钢铁厂从英国及时引进了铁矿石的脱磷专利。这表明当时( )

A.世界成为一个密切联系的整体

B.德国的技术创新能力较为薄弱

C.工业革命浪潮开始扩展到德国

D.德国广泛采用新技术推进工业化

14.(3分)有学者在研究近代以来世界科学中心转移现象时,提出了以下“关系图”该学者提出的核心论题是( )

A.科学革命与社会发展相互促进

B.思想启蒙是科学革命的内在动力

C.科学革命是经济技术变革的先导

D.美国成为第三次科技革命的中心

15.(3分)19世纪四五十年代,英国涌现出以狄更斯为代表的“一派出色的小说家”,他们“(以)明白晓畅和令人感动的描写,向世界揭示了政治的和社会的真理”,着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运。他们的作品风格属于( )

A.理性主义

B.浪漫主义

C.现实主义

D.现代主义

二、非选择题(本大题共4小题,共55分)

16.(10分)印刷术是中国古代劳动人民的四大发明之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一

“雕印文字,唐以前无之,唐末,益州始有墨版。”

﹣﹣(宋)

朱翌《猗觉寮杂记》(卷下)

材料二

(1)学者张秀民在《中国印刷术的发明及其影响》一书中提出印刷术发明于唐代的观点,材料一中两则史料哪一个更能印证这一观点,说明你的理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代印刷术的历史影响。(4分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

鸦片战争后,一批先进中国人逐渐认识到天下之剧变,并提出了一些应变之策。

人物

变局观

魏源

(1794﹣1857)

在1842年著成的《海国图志》中写道:“红夷东驶之舶,遇岸争岸,遇洲据洲,立城埠,设兵防,凡南洋之要津,已尽为西洋之都会。地气天时变,则史例亦随世而变。”

李鸿章

(1823﹣1901)

1874年在《筹划海防折》中写道:“今则东南海疆万余里,各国通商传教来往自如,糜集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,……实为数千年来未有之变局。又为数千年来未有之强敌。外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不问何症,概投之以古方,诚未见其效也。”

康有为

(1858﹣1927)

1888年在《上清帝第一书》中指出:“窃见方今外夷交迫,……比?日谋高丽,而伺吉林于东;英启藏卫,而窥川滇于西;……今海外略地已竟,合而伺我,真非常之变局也。

1898年在《请定立宪开国会折》中提出:“立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”

﹣﹣据孙邦华《西潮冲击下晚清士大夫的变局观》等

(1)根据材料,概括晚清士大夫“变局观”的主要内容。(7分)

(2)从材料中任选一位代表人物,并结合材料和所学知识,谈谈你对其“变局观”的理解。(7分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

习近平指出,“道路决定命运,中国特色社会主义不是从天上掉下来的,是党和人民历尽千辛万苦、付出各种代价取得的根本成就”。

材料一

中国的特点是:不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地的半封建的国家;在内部没有民主制度,而受封建制度压迫;在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫。因此,无议会可利用,无组织工人举行罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

﹣﹣毛泽东《战争和战略问题》(1938年)

材料二

每个民族都有它的长处,不然它为什么能够存在?为什么能发展?同时,每个民族也都有它的短处。……对于苏联和其他社会主义国家的经验,也应当采取这样的态度。……自然科学方面,我们比较落后,特别要努力向外国学习。但是也要有批判地学,不可盲目地学。……工业发达国家的企业,用人少,效率高,会做生意,这些我们都应当有原则地好好学过来,以利于改进我们的工作。

﹣﹣毛泽东《论十大关系》(1956年)

(1)根据材料,概括毛泽东关于中国革命的具体认识,并指出其基本依据。(8分)

(2)根据材料二,指出毛泽东对待外国发展经验的态度,并结合材料和所学知识,对其进行简要评析。(8分)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料

16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为“沙龙”。17世纪,这一社交形式传到法国,巴黎的贵族常把客厅变成社交场所,邀请社会名流到家里谈论文学、艺术、哲学等问题,参加沙龙的人必须拥有高尚优雅的言谈举止,遵守沙龙的礼仪规范。朗布依埃侯爵夫人是法国举办沙龙的第一人,因其房间的装饰均采用蓝色调装饰,故得名“蓝色沙龙”。18世纪,沙龙在法国达到鼎盛。参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地,沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心。

一摘编自郭莹莹《近代西欧沙龙文化探析一以法国沙龙为例》

概括指出16﹣18世纪欧洲沙龙文化的发展变化,结合所学知识对这一时期欧洲沙龙文化的发展进行解读。(要求:史论结合,解释合理。)(15分)

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一-项是符合题目要求的)

1.【分析】本题主要考查法家思想,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“当大争之世,而徇揖让之轨,非圣人之治也”并结合所学可知体现的是法家变革的思想,故B项正确;

ACD都不符合材料“徇揖让之轨,非圣人之治也”的描述,排除。

故选:B。

2.【分析】本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“汉末魏晋”。

【解答】根据所学知识可知,东汉时期,造纸术得到改进,有利于书法艺术的发展,这是促使这时期书体书艺发展的客观因素,故C正确;

A、D两项是主观因素,B项是隶书出现的原因,均不符合。

故选:C。

3.【分析】本题主要考查儒家思想的发展演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“文武周公传之孔子,孔子传之孟轲”可知韩愈的“道统”思想指孔孟的仁义道德,重拾道统有利于回击佛道两教对儒学形成的挑战,推动儒学复兴,故A项正确;

B项和材料无关,排除;

儒家吸收佛教思想才加强了其思辨性,排除C项;

D项说法错误,排除。

故选:A。

4.【分析】本题主要考查古代中国经济的南移,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料可知,南宋以前中国思想家主要分布在北方,而南宋后中国思想家主要分布在长江流域及以南,结合所学可知经济基础决定上层建筑,中国思想家时空分布的变化,实质上是区域经济的变迁,故C项正确;

ABD都不是主要因素,排除。

故选:C。

5.【分析】本题考查各阶层对西方民主政治的态度,题干中的关键信息是“以议院为最优良”“美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重”。

【解答】根据所学知识可知,在英国政治中,议会权力至上,君主统而不治,从材料中“以议院为最优良”“美国则民权过重,法国则叫嚣之气过重”可以得出,薛福成推崇英国的君主立宪政治,反对美法的共和政体,故A正确;

薛福成是早期维新派的代表,他批判洋务运动的不足,而不是对抗民主革命思潮,故排除B;

他推崇西方代议制度,而不是批判,故排除C;

材料体现了他对传统政治秩序的不满,而不是固守,故排除D。

故选:A。

6.【分析】本题主要考查中国近代化道路的曲折性,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】根据材料“1912年1月1日《申报》载《新祝词》短短百来字不到,就有17个‘新’字”并结合所学知识可知这收到了辛亥革命、清政府被推翻和中华民国建立等急剧变革的时代潮流的影响,故B项正确;

材料和西学东渐无关,排除A项;

C项中“社会共识”的说法不符合材料,排除;

材料和民主共和无关,排除D项。

故选:B。

7.【分析】本题考查史学研究的方法,解答本题需要根据材料中学者的身份和立场思考其观点。

【解答】A项与题干无关,题干中体现的是不同领域的学者对问题存在分歧,无法体现学者认识不同是受政治的干预,排除A;

B项与题干无关,由题干无法得出马克思主义史学影响的扩大,排除B;

由题干可知,历史学家傅斯年和社会学家费孝通对中华民族的认识持有不同的观点,这是因为领域不同,看待问题的角度也会有所不同,可以得知在不同的学术领域存在认识分歧,故C项正确;

D项与题意不符,经世致用是指学问必须有益于国事,题干所体现的是不同领域的学者存在认识分歧,无法体现经世致用,排除D。

故选:C。

8.【分析】本题考查解放区的民主政治建设,解题的关键是结合新民主主义革命的纲领,解读材料的内容。

【解答】材料反映抗战胜利前夕党的新民主主义经济纲领规定,既要节制私人资本,又要发展具有社会主义性质的国营经济和合作社经济,说明这一主张继承并发展了新三民主义,故答案为A项;

推动党的工作重心向城市转移是在1949年党的七届二中全会上,排除B项;

一五计划明确了社会主义改造方针,排除C项;

1945年还不存在向社会主义过渡的问题,排除D项。

故选:A。

9.【分析】本题主要考查我国教育事业的发展,要求学生结合新中国教育发展的表现和影响因素来分析。

【解答】A.20世纪50年代末60年代初,中苏关系开始逐渐出现裂缝,所以60年代我国的教育发展不可能学习苏联经验;

B.截至2007年底,全国普及九年义务教育人口覆盖率达到99.3%,义务教育普及是在21世纪;

C.材料信息看不出扫盲的成果;

D.从材料中可以看出,我国从1949年~1965年,小学和初中高中教育发展的情况,明显可以看出学校数量以及在校学生数量都大大增加了,反映出我国的基础教育体系逐渐形成。

故选:D。

10.【分析】本题考查邓小平理论,解题的关键是抓住题干时间,正确分析材料中的论断内容分析。

【解答】依据材料“我们的生产力发展水平很低,远远不能满足人民和国家的需要,这就是我们目前时期的主要矛盾,解决这个主要矛盾就是我们的中心任务”和材料时间,结合所学可知,邓小平这一论断是拨乱反正的重要成果,重申了十一届三中全会的政治路线,体现了解放思想、实事求是的精神,故①②③正确;

第一次明确提出以经济建设为中心任务是在1978年的十一届三中全会上,故④错误,故A项正确,排除BCD三项。

故选:A。

11.【分析】本题主要考查文艺复兴要,求学生结合文艺复兴的思想和影响来分析。

【解答】A.材料内容是强调人的价值,而不是否定知识的价值;

B.从材料中“他认为人的价值是由人的美德所决定的”可以看出是强调人的价值和尊严的重要性,但是体现不出开始树立人的尊严;

C.布鲁尼肯定了勤奋工作、追求财富是人的美德,实际上肯定了人对现实世俗生活的追求,这是对人的价值和地位的认可,这一观念适应了商品经济发展的现实要求;

D.材料并没有强调以服务国家为中心。

故选:C。

12.【分析】本题考查经典力学的影响。关键信息是:《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提。

【解答】依据材料“《圣经》不再是人们获得知识的唯一源泉,知识的领悟并不以信仰为前提”等信息并结合所学知识可知,经典力学推动了启蒙运动的出现,启蒙运动的核心是“理性”,故B正确。

经典力学涉及的物理学领域,并未否定宗教改革思想,故排除A。

C不合题干主旨,排除。

D不合题干主旨,排除。

故选:B。

13.【分析】本题主要考查第二次工业革命,要求学生结合第二次工业革命的特点和影响来分析。

【解答】A.材料信息看不出世界连成一个密切的整体;

B.材料信息并不是强调德国的技术创新能力薄弱;

C.材料反映的应该是第二次工业革命的特点,而不是第一次工业革命的浪潮;

D.从材料可以看出德国从外国大力引进技术,反映出第二次工业革命时期德国广泛采用新技术推进工业化。

故选:D。

14.【分析】本题主要考查现代科技的发展,要求学生结合现代科技发展的特征和影响因素来分析。

【解答】A.从材料可以看出社会文艺革命、哲学革命、教育革命促进了科学革命的发展,但是材料没有体现出科学革命对社会发展的促进作用;

B.材料信息没有体现出思想启蒙是科学革命的内在动力;

C.从材料图片可以看出,科学革命促进了技术革命,处于图片的最中央,选项符合题干要求。

D.看不出美国的地位。

故选:C。

15.【分析】本题考查19世纪以来西方的文学成就,题干中的关键信息是“19世纪四五十年代”“着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运”。

【解答】根据所学知识可知,“19世纪四五十年代”正是工业革命时期,社会矛盾尖锐,现实主义文学兴起,材料中的“着力表现小职员、小商贩、破产小农的命运”即体现了对社会现实的揭露,属于现实主义风格,故C正确;

A盛行于18世纪,B盛行于19世纪初,D兴起于20世纪,均不符合,故排除。

故选:C。

二、非选择题(本大题共4小题,共55分)

16.【分析】本题考查中国古代四大发明。第一问的史料及其理由,依据材料一两幅图示信息,结合实物史料和文献史料及其价值解答;第二问的影响,结合印刷术的发明及其外传的影响分析。

【解答】(1)史料及其理由:依据材料一两则史料,结合所学可知,史料1是唐代的雕版金刚经印品,属于第一手实物史料,能印证印刷术发明于唐代的观点;史料2是宋人的记载,属于二手文献史料,带有主观性,史料价值低于史料1。

(2)影响:依据材料二史料信息,结合印刷术的发明及其外传的影响从有利于文化的保存和传播,推动文化教育事业的发展;其对外传播扩大中华文明的影响,推动人类文明的进步等角度分析。

故答案为:

(1)史料1。

理由:史料1是唐代的雕版金刚经印品,属于第一手实物史料;史料2是宋人的记载,属于二手文献史料。

(2)影响:有利于文化的保存和传播,推动文化教育事业的发展;印刷术的对外传播扩大中华文明的影响,推动了人类文明的进步。

17.【分析】本题主要考查中国近代化道路的曲折性和近代中国历史人物,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识,考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识进行作答。

【解答】(1)晚清士大夫“变局观”的主要内容,根据“凡南洋之要津,已尽为西洋之都会”可以看出认识到欧美列强凭借武力和经济实力称霸世界;根据“阳托和好之名,阴怀吞噬之计”“今海外略地已竟,合而伺我”等信息可以看出,认识到列强侵略使得古老的中国面临巨大挑战;根据“外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不问何症”“立行宪法,大开国会”等信息可以看出,认识到应该以变应变,不能因循守旧。

(2)对其“变局观“的理解,可以任选一人,如康有为。可以联系所学对材料信息进行分析,如康有为已经认识到“变局”,提出了应对“危局”的措施并付诸实施。说明康有为具有传统士大夫的忧患意识和家国情怀,其变法活动传播了西学,启发了民众觉悟,推动了中国近代化进程。对本题的解答必须联系所学历史人物的活动来探讨对其“变局观”的理解。

故答案为:

(1)内容:欧美列强凭借武力和经济实力称霸世界;列强侵略使得古老的中国面临巨大挑战(清王朝面临严重的统治危机);应该以变应变,不能因循守旧。

(2)示例:

代表人物:康有为。

理解:19世纪末,康有为认识到中国面临列强侵凌的严重危机,表现出传统士大夫的忧患意识和家国情怀。他不仅认识到“变局”,更提出了应对“危局”的主张并付诸于实践,在“变局”中开“新局”。以他为代表的资产阶级维新派,积极宣扬维新变法思想,开展了救亡图存的戊戌变法运动,传播了西学,启发了民众觉悟,推动了中国近代化进程。

18.【分析】(1)本题考查毛泽东的工农武装割据思想,解题的关键是结合近代中国的国情和毛泽东思想的内容,准确解读材料。

(2)本题考查新中国成立后毛泽东的思想和历史功绩,解答本题需要根据材料“要有批判地学,不可盲目地学”提炼其态度,结合史实评析。

【解答】(1)根据材料“不是一个独立民主国家,而是走相反的道路“可知,毛泽东认为中国革命应该坚守并团结工农联盟,有计划有组织的发动游击战,坚持农村包围城市,武装夺取政权。得出这种认识主要是基于当时中国半殖民地半封建的社会性质(内无民主外受压迫)。

(2)根据材料可知,对待外国经验要“有批判地学,不可盲目地学“指出了毛泽东的主要态度是取其精华、去其糟粕,在批判当中学习。评析时要注意与具体史实的结合。毛泽东在《论十大关系》中提出,对待别国经验我们不能盲目学习,也不能完全肯定。每个民族都有其长处,中国是一个由封建社会急速过度到半殖民半封建社会,再由此不断的改革发展的国家。在这个过程中,中国人口基数大,工业化水平低,社会混乱的弊端不断暴露,我们原有的发展方式已不再适合现今的发展。中国想要走社会主义道路,那苏联就是我们最大的学习榜样。学习外国不等于崇洋媚外。毛泽东用充满辩证的思维来分析问题,看到问题的本质与真相,避免走向极端。好的东西可以学,坏的东西必须坚决抵制,这是毛泽东的方法论。毛泽东这一思想的提出指导了中国对外发展的态度和道路,在这一思想的指导下,我们学习西方,吸取其优秀之处为我们所用,在这一基础上,中国得到了长足的发展。即使在今日,这一思想对我们仍然有重要的指导作用。

故答案为:

(1)具体认识:中国革命应该坚守并团结工农联盟,有计划有组织的发动游击战,坚持农村包围城市,武装夺取政权。基本依据:中国半殖民地半封建的社会性质(内无民主外受压迫)。

(2)态度:取其精华、去其糟粕,在批判当中学习。评析:毛泽东在《论十大关系》中提出,对待别国经验我们不能盲目学习,也不能完全肯定。每个民族都有其长处,中国是一个由封建社会急速过渡到半殖民半封建社会,再由此不断的改革发展的国家。在这个过程中,中国人口基数大,工业化水平低,社会混乱的弊端不断暴露,我们原有的发展方式已不再适合现今的发展。中国想要走社会主义道路,那苏联就是我们最大的学习榜样。学习外国不等于崇洋媚外。毛泽东用充满辩证的思维来分析问题,看到问题的本质与真相,避免走向极端。好的东西可以学,坏的东西必须坚决抵制,这是毛泽东的方法论。毛泽东这一思想的提出指导了中国对外发展的态度和道路,在这一思想的指导下,我们学习西方,吸取其优秀之处为我们所用,在这一基础上,中国得到了长足的发展。即使在今日,这一思想对我们仍然有重要的指导作用。

19.【分析】本题主要考查启蒙运动、文艺复兴运动,解答本题需正确解读材料中“16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为‘沙龙’”“18世纪,沙龙在法国达到鼎盛”;“意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会”“参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地”及“进行文艺创作和学术争论”“沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心”的主旨,并能够正确掌握文艺复兴运动、启蒙运动兴起的历史背景、指导思想。

【解答】第一小问发展变化,根据材料中“16世纪,意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会,进行文艺创作和学术争论,被称为‘沙龙’”“18世纪,沙龙在法国达到鼎盛”可得出起源于意大利,在法国达到鼎盛;根据材料中“意大利一些爱好文艺的贵族经常与诗人、作家聚会”“参加沙龙的人从作家、哲学家、政治家到科学家、宗教人士等,各种身份地位的人,只要拥有一定的才能就可以在沙龙中寻求到一席之地”可得出参与的群体由贵族名流扩大到各领域的才能人士;根据材料中“进行文艺创作和学术争论”“沙龙谈话的主题往往以科学、政治、宗教为中心”可得出谈话主题由文学艺术为主变为以科学、宗教、政治为主。第二小问解读,根据材料信息并结合文艺复兴产生的背景相关知识解读沙龙在意大利兴起的原因,16世纪,意大利商品经济繁荣,文艺复兴兴起,文学艺术迅速发展,同时人文主义提倡人的主体地位,因此贵族和文人热衷于文艺创作和学术论争。根据所学启蒙运动兴起的原因以及主要思想分析沙龙在法国发生的变化,具体而言,17世纪,法国君主专制空前强大,社会等级森严。注重文化交流、推崇优雅的言谈举止的沙龙适应了贵族名流凸显自身地位的需求。18世纪,启蒙运动在法国达到高潮,反专制反教权、倡导科学和理性成为社会潮流,因此沙龙的参与主体更加广泛,话题以科学、政治、宗教等为主。

故答案为:

发展变化:起源于意大利,在法国达到鼎盛;参与的群体由贵族名流扩大到各领域的才能人士;谈话主题由文学艺术为主变为以科学、宗教、政治为主。

解读:16世纪,意大利商品经济繁荣,文艺复兴兴起,文学艺术迅速发展,同时人文主义提倡人的主体地位,因此贵族和文人热衷于文艺创作和学术论争。17世纪,法国君主专制空前强大,社会等级森严。注重文化交流、推崇优雅的言谈举止的沙龙适应了贵族名流凸显自身地位的需求。18世纪,启蒙运动在法国达到高潮,反专制反教权、倡导科学和理性成为社会潮流,因此沙龙的参与主体更加广泛,话题以科学、政治、宗教等为主。

同课章节目录