统编版语文七年级下册第三单元 凡人小事 单元集体备课

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册第三单元 凡人小事 单元集体备课 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 419.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 凡人小事

9 阿长与《山海经》

生活中有一些“小人物”,他们没有传奇的经历、壮丽的事业,也没有深湛的学识、豪迈的语言,也没有火一样的愤怒与冰一样的沉静。但是他们仍然带给我们深深的感动,一种平实、真切、直抵内心深处的感动。因为他们的身上,有着朴素的爱与单纯的善,有着平凡的向往与坚定的追求,还有着自信与智慧。“他们”其实就是我们身边的每一个人。而在鲁迅的笔下,就有这样一个“小人物”,她给幼时的鲁迅讲过美女蛇的故事,鲁迅亲切地称她为“长妈妈”,今天我们就来认识一下她吧!

1.学习本文详略得当、选择典型事例表现人物性格的写法。

2.理解文中带有感彩的词语,体会欲扬先抑的写法。

3.领会作者对一位劳动妇女的深深怀念之情,培养热爱劳动的情感。

第一课时

一、新课导入

在鲁迅先生的散文《从百草园到三味书屋》里,鲁迅除了写自己的老师寿镜吾先生之外,还写到一个人,这个人是谁呢?对,是长妈妈。阿长,是鲁迅儿时的保姆。在鲁迅的童年生活中,长妈妈是一个很有影响的人物。在长妈妈去世三十年后,作者仍写此文来纪念她,可见鲁迅对长妈妈的深厚感情。那么,长妈妈是个什么样的人呢?请看课文:阿长与《山海经》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

骇(hài) 孤孀(shuāng) 惶急(huáng)

悚(sǒng) 掳(lǔ) 诘问(jié)

霹雳(pī lì) 渴慕(mù) 玑(jī)

疏懒(shū) 惧惮(dàn) 颈(jǐng)

疮疤(chuāng bā) 矩(jǔ) 懿(yì)

(2)解释下面的词语。

惶急:恐惧着急。

诘问:追问,责问。

惧惮:害怕,畏惧。

渴慕:迫切地羡慕,文中有想得到的意思。渴:迫切地。

疮疤:疮好了留下的疤,常比喻痛处、短处或隐私。

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

情有可原:从情理上可以原谅。

霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。

面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。

深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。

2.作者简介。

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月他以“鲁迅”这一笔名发表了第一篇白话小说《狂人日记》。他的作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《二心集》《且介亭文集》《而已集》等。

3.《山海经》简介。

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

《阿长与<山海经>》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对儿时往事的回忆,表达了对保姆长妈妈这样一个劳动妇女的怀念之情。

(二)理清情节

1.朗读课文,说说课文围绕阿长写了哪些事情,重点写的是什么。

【交流点拨】 文章先介绍了人们对长妈妈的称呼,称呼的由来和她的外貌特点,以及她的一些不好的习惯。如写她喜欢“切切察察”、喜欢“告状”、睡觉爱摆“大”字等;接着写她懂得的许多“我所不耐烦”的规矩。比如元旦、除夕吃福橘、人死了要说“老掉了”等;最后写了长妈妈为“我”买《山海经》的事,而且叙述得很详细,是课文记叙的重点。

2.为什么这样安排?

【交流点拨】 略写的那些内容能使人对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映了长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对长妈妈的敬意,而详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,在作者看来“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,我们可以想到幼小的鲁迅对长妈妈的敬佩和感激之情。

3.为什么文题是“阿长与《山海经》”,而文中却写了几件似乎和《山海经》无直接联系的事?

【交流点拨】 记叙文的中心是作者通过记叙人和事体现出来的对生活的一定看法。中心思想贯串着文章始终,是文章的灵魂。作者是根据中心思想来选择材料和安排材料的。

小结:记叙文的详略安排,是根据中心来确定的。对表现中心意思有较大作用的,为了突出重点,就要详细描述;与中心意思有些关系的次要材料就要写得简略些,详略配合得当,才能更好地突出主要人物和主要事件,更好地表达中心意思。略写往往是记叙文中的烘托部分,没有略写,文章内容就会呆板,头绪就会不清,情节就会不连贯。如果说详写是红花,略写就是不可少的绿叶。如文中略写的“我”不大佩服阿长的三件事就起到了丰富文章内容、更全面完整地刻画阿长这个人物形象、增强文章的真实性的作用。

(三)感知人物

精读课文,用以下句式说话:

“阿长是一个 的人。”根据你对课文的理解,可以从人物外貌、身份、细节、性格等方面说。?

【交流点拨】 阿长是一个黄胖而矮的人;阿长是一个连姓名都没有的人;阿长是一个喜欢切切察察的人;阿长是一个不许“我”走动的人;阿长是一个迷信的人;阿长是一个善良的人;阿长是一个具有伟大神力的人。

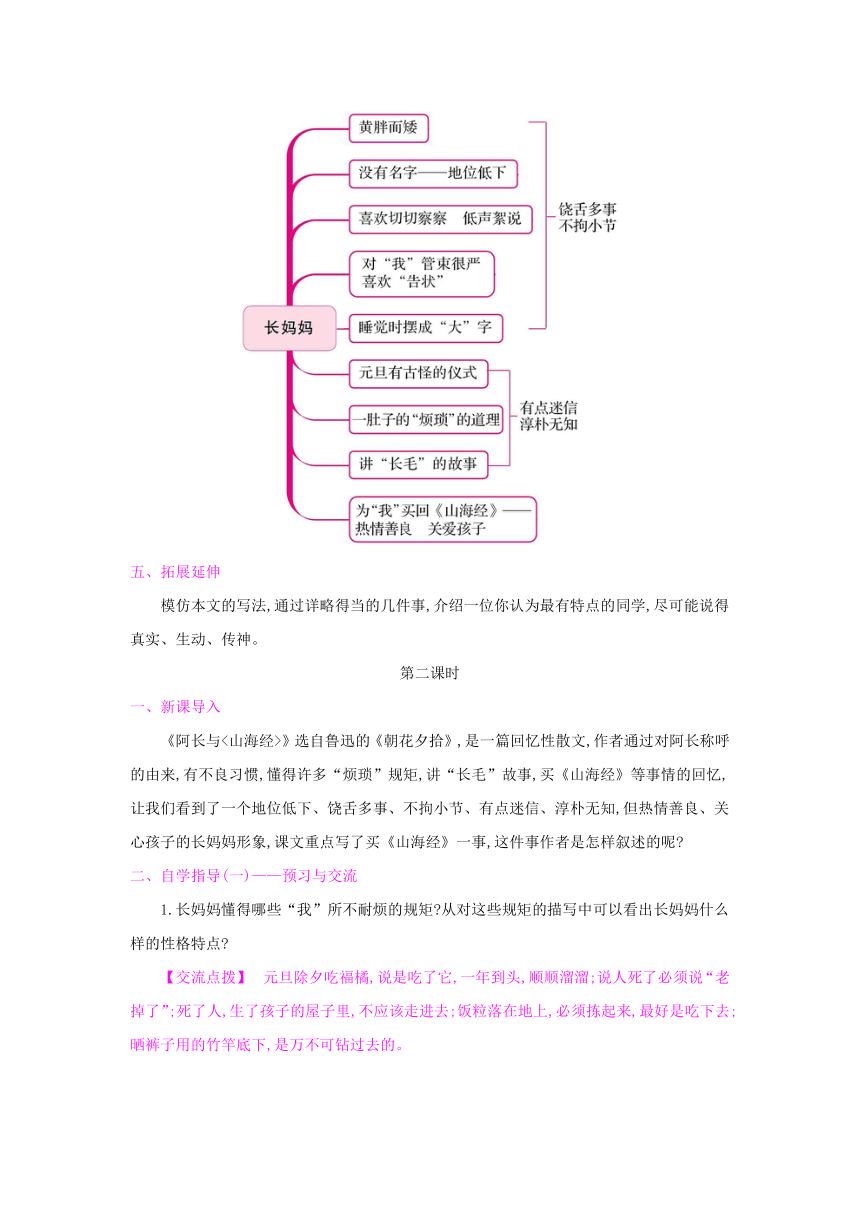

四、板书设计

五、拓展延伸

模仿本文的写法,通过详略得当的几件事,介绍一位你认为最有特点的同学,尽可能说得真实、生动、传神。

第二课时

一、新课导入

《阿长与<山海经>》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对阿长称呼的由来,有不良习惯,懂得许多“烦琐”规矩,讲“长毛”故事,买《山海经》等事情的回忆,让我们看到了一个地位低下、饶舌多事、不拘小节、有点迷信、淳朴无知,但热情善良、关心孩子的长妈妈形象,课文重点写了买《山海经》一事,这件事作者是怎样叙述的呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.长妈妈懂得哪些“我”所不耐烦的规矩?从对这些规矩的描写中可以看出长妈妈什么样的性格特点?

【交流点拨】 元旦除夕吃福橘,说是吃了它,一年到头,顺顺溜溜;说人死了必须说“老掉了”;死了人,生了孩子的屋子里,不应该走进去;饭粒落在地上,必须拣起来,最好是吃下去;晒裤子用的竹竿底下,是万不可钻过去的。

这些规矩寄托着长妈妈善良真诚的愿望,从对这些“烦琐”的规矩的描写中可以看出:长妈妈是关心爱护“我”的。

2.作者还用诙谐的笔墨叙述长妈妈讲“长毛”的故事,令人捧腹的同时,你想到了什么?

【交流点拨】 想到了长妈妈的无知、淳朴。

3.作者详细叙述了长妈妈为“我”买《山海经》的经过,请复述买书的起因、经过、结果。

【交流点拨】 起因:“我”曾在远房的叔祖那里看到过,后来一直渴慕着绘图的《山海经》。可远房叔祖那儿已无处可寻,买吧,又没有好机会。因此,“我”对《山海经》一直念念不忘。经过:阿长向“我”问《山海经》的事,她告假回家以后的四五天,将《山海经》给“我”买来了。结果:“我”深受感动,从而不由得对长妈妈产生了新的敬意。

三、自学指导(二)——合作与探究

文本探究

1.探究重点情节。

精读买《山海经》一节,即18~28段,思考并讨论下列问题。

(各组长组织讨论,并作好本组讨论的笔记)

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎么想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

【交流点拨】 “我”想“她并非学者,说了也无益”。之所以这样想,是因为阿长不识字,没文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴慕得到《山海经》的心情。这表明“我”对阿长心存隔膜乃至轻视。

(2)当阿长说:“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”“我”有什么反应?表现出怎样的心情?

【交流点拨】 当阿长买来《山海经》时,“我”的反应是“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,说明“我”听到以后很震惊,很激动,也因此对她“发生新的敬意了”。

(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”为什么说“她确有伟大的神力”?

【交流点拨】 因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那样热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。

(4)“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?

【交流点拨】 这四本书虽然很粗拙,但却是由一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震惊,让“我”产生感激和“新的敬意”。

2.探究情感变化。

学生默读课文,小组合作探究下列问题。

(1)文章中“我”对长妈妈的感情是始终如一的吗?如果不是,说说前后有何变化。

【交流点拨】 憎恶—讨厌—不耐烦—空前的敬意—敬意淡薄,完全消失—产生新的敬意—感激不尽。文章就是以“我”对阿长的感情变化为线索组织全文的。

(2)课文前半部分,作者大写他如何“憎恶”“讨厌”阿长,在这些充满贬义的文字后面,你能感受到作者对阿长的什么样的感情?

【交流点拨】 课文前半部分,作者写她“憎恶”“讨厌”阿长,后半部分写因有让大炮放不出来的“伟大的神力”和买回“我”渴慕的《山海经》而敬她,抒发出一种深沉的怀念之情。在充满贬义色彩的文字后面,含有同情与怀念,有形诸文字和隐藏在叙事之中双重色彩。作者是以儿时的心态回忆阿长的,又是以写作时的眼光去观照自己的儿时和阿长的。采用了欲扬先抑的写法。

(3)这一情感的宣泄集中体现在哪一句上?

【交流点拨】 最后两个自然段,直接抒发了对长妈妈的深切怀念之情。文章最后一句“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”这正是作者深沉怀念的真实写照。表达了作者对阿长的深切怀念之情。它凝聚着鲁迅对长妈妈的全部情思,寄托着鲁迅对善良人的衷心祝愿。这时的长妈妈,不再粗俗,不再可笑,激荡在我们心中的只有深深的怀念,这就是欲扬先抑的写作手法。

四、赏析语言

揣摩下列语句,讨论括号里的问题。

(1)但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

“憎恶”“谋死”都是很严重、严肃的词语,作者这样用,略带夸张,一是符合儿童率真的心理和强烈的情感,二是强化表达了“我”对阿长的怨恨。

(2)然而我有一时也对她发生过空前的敬意。

(这里用“空前”来修饰“敬意”,给你什么感觉?你怎么理解“敬意”在文中的具体含义?)

用“空前”来修饰“敬意”,这种夸张符合儿童的心理,表达阿长的“伟大神力”,是儿时的作者未闻未见的,让人感到“我”对阿长态度印象发生巨大改变是自然的。这种夸张,也表明这“空前的敬意”是儿童好奇心作用,而不同于真正的尊敬。

(3)夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

(作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?)

不是。这只是以儿童的心理与视角来看阿长的“伟大神力”,是一种儿童幼稚短暂的想法,这里实际上也有作者对阿长愚昧迷信的调侃和一丝讽刺意味。

五、板书设计

六、拓展延伸

1.题目如果写成《长妈妈与<山海经>》,这样不是更能表达敬意吗?

【交流点拨】 不同的称呼,标志着不同的身份、品味。文章前一部分所写的人物情况,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”名副其实。所以,文题其实标示文章的一半是抑笔。再则,将阿长与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。

2.发挥你的想象和联想,将阿长买《山海经》的过程补充出来,想象合理即可。

(提示:她是怎样到处打听,怎样跑书摊书店,操了多少心等。)

10 老 王

同学们,正如歌曲中所呼唤的“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间”。以真诚的情感善待、关爱同在一片蓝天下的他人,那么人世间真的会多一些阳光,少一些冷漠,多一些文明,少一些残酷。爱是一种情感,更是一种美德,杨绛女士的《老王》将通过与车夫的交往,为我们诠释这一并不深奥的生活命题。

1.把握课文内容,理解老王的“苦”和“善”。

2.品味作者平淡简洁而富有表现力的语言。

3.学习通过几个生活片段表现人物的方法。

4.学会善待他人,关注生活中的弱者。

一、新课导入

爱是一种情感,更是一种美德。假如每一个人以纯真的情感善待、关爱同在一片蓝天下的他人,那么人世间真的会多一些阳光,少一些冷漠;多一些文明,少一些残酷。去关爱吧!即使是一句话、一个眼神、一个微笑……今天我们就来学习著名作家、文学翻译家杨绛的《老王》,看看我们应该怎样对待他呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

蹬(dēng) 绷(bēng) 捎(shāo)

惶恐(huáng) 肿胀(zhàng) 塌败(tā)

取缔(dì) 伛(yǔ) 骷髅(lóu)

翳(yì) 滞笨(zhì) 愧怍(zuò)

(2)解释下面的词语。

塌败:塌陷破败。

滞笨:呆滞笨拙。

取缔:明令取消或禁止。

凑合:将就。

伛:弯(腰)曲(背)。

翳:眼角膜病变后留下的疤痕。

失群:动物或人找不到原来的群体。

落伍:比喻人或事物跟不上时代。

惶恐:惊慌害怕。

荒僻:荒凉偏僻。

扶病:带着病(做某件事)。

镶嵌:把一物体嵌入另一物体内。

愧怍:惭愧。

2.作者简介。

杨绛(1911—2016),本名杨季康,作家、翻译家,作家钱锺书的夫人。祖籍江苏无锡,生于北京。主要作品有剧本《称心如意》《弄假成真》,长篇小说《洗澡》,散文《干校六记》,随笔集《将饮茶》,译作《堂吉诃德》《吉尔·布拉斯》《小癞子》《斐多》等。

3.创作背景。

文章作于1984年。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往时的几个片段,当时正是“文革”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深印刻在了作者的脑海中。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知

课文以“我”与老王的交往为线索,写了老王的几个生活片段,请你把它们找出来。

【交流点拨】 1~4段先写老王的职业生活缺陷、居住条件极差等情况。5~7段回忆老王的工作与为人。5、7两段写他为人好,第6段写“文革”时期,他的生计越来越艰难。8~22段写老王离世前一天的事情,最能突出老王心地善良。

(二)人物赏析

1.老王的生活很苦,表现在哪些方面?

【交流点拨】 (1)靠一辆破旧的三轮车活命。(2)“文革”期间载客的三轮车被取缔,他的生计就更加窘迫,只能凑合着打发日子。(3)打了一辈子光棍,孤苦伶仃。(4)眼睛不好,瞎了一只眼。(5)住在荒僻的小胡同里塌败的小屋。

小结:老王是一个穷苦卑微、凄凉艰难的普通人。

2.老王的善良表现在哪里?

【交流点拨】 (1)愿意给“我们”家带送冰块,车费减半。(2)送钱先生看病,不要钱,拿了钱还不大放心,担心人家看病钱不够。(3)受了人家的好处,总也不忘,总觉得欠了人情,去世前一天还硬撑着拿了香油、鸡蛋上门感谢。

小结:老王是一个老实厚道、心地善良、知恩图报的好人。

3.作者一家的善良表现在哪里?

【交流点拨】 (1)照顾老王的生意,坐他车;(2)老王再客气,也付给他应得的报酬;(3)老王送来香油、鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;(4)关心老王的生计:三轮车改装后,生意不好做,关切询问他是否能维持生活。(5)她的女儿也如她一样善良,送老王大瓶鱼肝油,治好他的夜盲症。

4.阅读全文,你觉得文中的老王是一个怎样的形象?作者对他的态度是怎样的?

【交流点拨】 (1)从课文写老王的生活片段可以看出,老王穷苦卑微但纯朴善良。他一生凄凉艰难,是一个生活在社会底层的不幸者。但是老王心好,老实厚道。他重感情,讲仁义,常愿意尽义务,或者少收钱,是一个精神上没有受到污染的纯朴的好人。

(2)作者对老王这样的不幸者不是冷漠、蔑视,而是本着平等观念和人道主义精神去关心、爱护他。如关心他的生计,总是照顾他的生意等。

(三)语言欣赏

杨绛女士的文学语言朴素本色,却灵气飞扬,别有韵味,体会下列句子的表达效果。

1.他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

【交流点拨】 “前任”一词简练之至,大词小用,又很风趣。

2.我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

【交流点拨】 “强笑”一词,不但准确,而且含蓄,透露自己见到老王病成那个样子,还拿东西来谢“我们”,心里有说不出的心酸和感动。

3.我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

【交流点拨】 说“镶嵌在门框里”用夸张的手法,强调老王步履维艰,身体僵直的形态。

4.“我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。”老王送来的鸡蛋再多,总也有个数量,为什么说多得数不完?

【交流点拨】 “千里送鹅毛,礼轻情谊重”。作者记住的不是老王所送鸡蛋的多少,而是其中蕴含的沉甸甸的情谊,这份情谊无法用冷冰冰的数字表示。

5.“啊呀,老王,你好些了吗?”能否改成“啊呀,老王,你咋成这样了?”

【交流点拨】 这句话中的“好些了吗”,体现了作者对老王的近况很是关心,只是没想到会如此之惨,但是同时也有吃惊,若是换成后一句话,就好像是一个旁观者的口吻,体现不出作者想要表达的感情,不符合人物之间的关系。

(四)品读精段

细读课文中“老王来送香油鸡蛋”的段落,探究下列问题。

(1)为什么要详写这部分内容?

【交流点拨】 老王在自己生病甚至时日不多的情况下,还惦记着别人,还不忘表达对别人的关心、感谢,这部分最能表现他的忠厚、善良和知恩图报,最能突出人物形象和全文的主题,因此这一部分要详写。

(2)在这部分中,又为什么要详写老王的肖像、神态以及“我”的心理活动?

【交流点拨】 肖像、神态是对老王生病中进行正面描写,详写出他病况严重,在这种情况下老王仍想着作者一家,知恩图报,更突出了他的心地善良。写“我”的心理感受,表达出“我”对他的同情、关心,从侧面烘托老王,使这个人物忠厚善良的形象更加鲜明。

(五)主旨探究

1.对揭示文章主旨的最后一句话,你是怎样理解的?

【交流点拨】 结尾一句话,应该这样理解:一个社会总有幸运者和不幸者,幸运者有责任关爱不幸者,关注他们的命运,让他们也过上好日子,帮助改善他们的处境。作者回想起来,对老王的关爱还很不够,所以感到“愧怍”。

2.你怎样看待文中作者一家对老王的关爱?相对现实生活中见到的对不幸者、弱者的冷漠,你认为现代人缺失的是什么?

【交流点拨】 从文章看,最主要的是平等观念。在作者眼里,人是生而平等的,各人境遇不同,甚至差别很大,不过是幸运与不幸造成的。所谓幸与不幸,包括天赋条件、成长条件、生理条件,幸运者只有关爱不幸者的责任,没有歧视不幸者的理由。有平等意识,才会有平等对话,才会感觉人家上门来“没请他坐坐喝口茶水”是很抱歉的。

现代人缺失的是人道主义精神。这种精神要求社会关心个人、同情个人,尊重个人对社会做出的贡献,尊重人格,维护社会成员的基本权利,并促进全体劳动者的全面发展。作者一家对老王是怀有这种精神的。知道老王有夜盲症,就送了大瓶鱼肝油。他们总是照顾老王的生意,坐他的车,让他挣点钱。老王收钱常常客气,他们总是照原价付。平板三轮不敢坐了,还是关心老王是否能维持生活。总之,对不幸者怀有一颗爱心,才能这么关心人、爱护人。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.关注“老王”。

老王生前,杨绛经常帮助他,但她仍觉得关爱得不够,而我们身边,也有着许许多多这样的“老王”,我们又该怎样对待呢?

2.描述“老王”。

请同学们课下回忆一下,你身边有类似老王那样生活艰辛而心地善良的人吗?请用文字把他(她)描述出来。

11* 台 阶

我们学习了朱自清的散文《背影》,深深地感受到了一位关心、爱护儿子的“父亲”形象,看到了在困顿中前行的身影。在我们的眼中,父亲是含蓄的、坚韧的,他默默地承担着家庭的重任,他为了我们的健康成长与幸福,被压弯了腰板……下面我们再来学习李森祥的小说《台阶》,感受一下作者笔下的父亲,看看中国农民“父亲”又是怎样的形象。

1.整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。

2.理解父亲的形象特点,学习作者命题立意,选择材料的方法。

3.联系自己的生活实际,感悟文中的真情,培养热爱父亲、尊重父亲的感情。

一、新课导入

老子云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”千里的远行,是从脚下一步步走出来的;九层的高台,是从一筐筐土堆积起来的。有一位父亲为了建造有高台阶的房子,从一块砖、一片瓦、一张角票慢慢积攒起,用了大半辈子。今天我们一起学习李森祥的《台阶》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

啃(kěn) 蹦(bèng) 撬(qiào)

磕(kē) 揩(kāi) 嘎(gá)

黏(nián) 尴尬(gān gà) 门槛(kǎn)

糟糕(zāo) 醒悟(wù) 晌午(shǎng)

烦躁(zào) 头颅(lú) 涎水(xián)

筹划(chóu)

(2)解释下面的词语。

尴尬:(神色、态度)不自然。

自言自语:自己跟自己说话;独自低声说话。

低眉顺眼:低着眉头,两眼流露出顺从的神情。形容驯良、顺从的样子。

言外之意:话里暗含着的没有直接说出的意思。

微不足道:非常渺小,不值得一提。

大庭广众:人很多的公开场合。大庭,宽大的场地。广众,为数很多的人群。

2.作者简介。

李森祥,当代作家,中国作家协会会员。代表作有小说《小学老师》《抒情年代》《情世诗文》等。作品充满对劳动人民的深厚感情。其艺术特色是文字简洁、善抓细节。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

学生快速自读课文,初步了解课文内容,回答下列问题。

1.本文的叙事线索是什么?“文眼”是什么?

【交流点拨】 叙事线索是台阶,“文眼”是台阶高,屋主人的地位就相应高。

2.你能简要讲述故事情节吗?(要点提示:①父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?②父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋的?③新屋造好了,父亲怎么样?)

【交流点拨】 父亲觉得自家的台阶低,望着人家高高的台阶,羡慕不已,他不甘心低人一等,立下宏愿,也要造一栋有高台阶的新屋。父亲体壮如牛,吃苦耐劳,他相信自己的力量,他下定决心,开始漫长的准备。他终年辛苦,准备了大半辈子,积铢累寸,终于建起了有九级台阶的新屋,一辈子的心愿得以实现,心头的喜悦真是无法形容。父亲为此付出的代价是沉重的:新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。

3.每个人的家乡都有些独特的风俗,那么,本文中一个独特的风俗是什么?

【交流点拨】 台阶高,屋主人的地位就相应高。

4.为了造一栋有高台阶的房子,父亲做了哪些事情?

【交流点拨】 捡砖、捡瓦、捡石头、存角票、种田、砍柴、编草鞋、踏黄泥。

(二)深层探究

学生速读全文,就课文内容提出疑难问题,分析评价,说说心得体会。

1.为什么父亲总觉得“我们家的台阶低”?

【交流点拨】 因为台阶是地位的标志。人家高的台阶有十几级,自家台阶只有三级,被人小看,“没人说过他有地位,父亲也从没觉得自己有地位”,所以总觉得自家的台阶低。

2.作者为什么在写老屋的三级青石板上用了那么多的笔墨?

【交流点拨】 这篇小说题为“台阶”,先在老屋的台阶上做文章有多方面作用:

第一,写三块青石板的来历,可以看出当年父亲的力气是多么大,而在造新屋时,父亲用手托石板竟闪了腰,可见父亲老了,前后形成对比。

第二,写石板粗糙,暗示了当年经济条件差。

第三,写“我”在台阶上跳上跳下,表明那时年幼,而新屋造好,“我已经是大人了”,说明准备盖房前后用了一二十年。

第四,写小孩子能连跳三级,可见台阶之低。写父亲在台阶上的坐姿,更是突出台阶之低。

3.“父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。这时,一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”这一处描写表达了父亲怎样的思想感情?为什么不做心理描写?

【交流点拨】 这里以父亲的神情来写他的心理活动,他专注地望着别人家高高的台阶,里面有羡慕,也有向往,他在谋划怎样加快准备,争取早日造起高台阶的新屋,像人家一样气派,也叫人羡慕。因为小说是以第一人称写的,不允许写别人的心理活动,只能以动作、神态表现思想,即以形写神。

4.为什么新屋的主体工程写得简略,造台阶反而写得详细?父亲放鞭炮时的神情有什么特色?

【交流点拨】 (1)详略是由中心而定的,题目是“台阶”,所以主体工程略写,造台阶详写。(2)父亲的神情写得很有特色。他奋斗了大半辈子,高高的台阶就要砌起来,新屋就要完工,他心里的高兴是无法形容的,他一辈子老实厚道、低眉顺眼,高兴起来也自有他高兴的样子。他左也不是右也不是,异乎平日而又与众不同的样子,手足无措,想挺胸挺不直,笑也是尴尬的笑,这些微妙处是非常个性化的。

5.“新台阶砌好了”,为什么父亲反而处处感到“不对劲”了?

【交流点拨】 台阶低,意味着经济地位低下,父亲由此形成了自卑心理。这种自卑心理长期存在,难以一下子消除,所以台阶高了,反而处处感到不习惯,不对劲。

6.“偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样”,怎样理解父亲的这种心态?

【交流点拨】 父亲辛苦了一辈子,劳动就是生命,在他的精神世界里,劳动是创造,劳动有收获,劳动体现了自己的价值,一旦不能劳动,就失去了这一切,所以感觉若有所失。

(三)人物赏析

1.请以“台阶是父亲的……”为话题来谈谈。

【交流点拨】 台阶是父亲的理想;台阶是父亲心灵的沉重负担;台阶是父亲的催老剂;台阶是父亲的自尊……

2.写出对人物形象的理解,全班进行交流:

(1)“每块大约有三百来斤重。那个石匠笑着为父亲托在肩膀上,说是能一口气背到家,不收石料钱。结果父亲一下子背了三趟,还没觉得花了太大的力气。只是那一来一去的许多山路,磨破了他一双麻筋草鞋,父亲感到太可惜。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个吃苦耐劳、十分简朴的农民。

(2)“‘我们家的台阶低!’ 父亲又像是对我,又像是自言自语地感叹。这句话他不知说了多少遍。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个非常要强、有志气、不甘人后、渴望受人尊重的农民。

(3)从“父亲的准备是十分漫长的。他今天从地里捡回一块砖,明天可能又捡进一片瓦,再就是往一个黑瓦罐里塞角票。虽然这些都很微不足道,但他做得很认真。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个用诚实劳动兴家立业、不怕千辛万苦、老实厚道的农民。

(4)从“许多纸筒落在父亲的头上肩膀上,父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴,却露出些尴尬的笑。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个有着中国传统农民所特有的谦卑思想的农民。

3.说说你对父亲这个形象的看法。

【交流点拨】 父亲是一个非常要强的农民,他有志气,不甘人后,他要自立于受人尊重的行列,他有长远的目标,他有愚公移山的精神和坚忍不拔的毅力。

父亲又是一个老实厚道的农民,他用诚实的劳动兴家立业,不怕千辛万苦。同时,父亲身上有着中国传统农民所特有的谦卑,当新台阶造好后,他反而处处感到不对劲、不自在,并且不好意思坐到台阶的高处。

四、板书设计

五、拓展延伸

“父亲是那登天的梯,父亲是那拉车的牛。”谈谈你自己的父亲。

12 卖 油 翁

我国有句俗话:“三百六十行,行行出状元。”这句话常用来称赞各行各业的能工巧匠。在过去的几千年当中,这类的能工巧匠多得无法统计。在欧阳修笔下就有一位貌似平常,却身怀绝技的老人——卖油翁。

1.掌握生字、注音,积累文言词汇,理解词义。

2.掌握实词、虚词,翻译全文;学习详略得当的写法。

3.理解“熟能生巧”的道理。

一、新课导入

大家听说过百步穿杨的故事吗? 春秋战国时期,楚国有个著名的射箭手名叫养由基,他能射中百步外杨柳树上指定的一片杨柳叶的中心,而且箭箭都能命中,令人口服心服。“射”是古人非常推崇的一种技能。这就难怪康肃公陈尧咨因善射而自我炫耀了。但卖油翁却不以为然,这是为什么呢?学习了古代大学问家欧阳修的《卖油翁》,同学们就会明白。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.给下面加点的字注音。

自矜(jīn) 家圃(pǔ) 睨(nì)

矢(shǐ) 颔(hàn) 忿然(fèn)

酌(zhuó) 杓(sháo) 沥(lì) 遣(qiǎn)

2.作者及作品简介。

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。

《卖油翁》选自《归田录》,这是欧阳修所著的别集,《归田录》是其中的一卷。他在《归田录》序里说:“归田录者,录以备闲居之览也。”

三、自学指导(二)——合作与探究

(一) 初读课文,整体感知

1.学生自读课文,注意读音和节奏,把握重点词句。

【交流点拨】 (1)朗读:①读时要字音准确,发音饱满。②处理好停顿,控制节奏。③把握重读和轻读。④注意语速语调,做到声韵和谐,抑扬顿挫。

(2)字词:自矜 圃 释担 睨 颔 熟 忿然 酌 杓 沥

(3)句子:①康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”(疑问加反问语气,对自己的箭术充满自信)②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”(人人赞赏的高超技艺遇到了质疑时的愤慨,读出生气的语气。)

2.指名让学生读课文,检验字音、节奏、语气、语调。

3. 学生自由朗读课文,理解大意,将不懂之处圈出来。

(二)再读课文,疏通文意

1.结合书下注释,给下列字词注音,并解释词义。

矜(jīn ):夸。

圃(pǔ):园子。

释(shì):放下。

睨(nì):斜着眼看,文中形容不在意的样子。

颔(hàn ):点头。

忿(fèn ):气愤。

酌(zhuó):舀取,文中指倒入。

沥(lì):滴。

遣(qiǎn):打发。

2.找出课文中的两个通假字。

但手熟尔:“尔”同“耳”,相当于“罢了”。

杓(sháo):同“勺”,勺子。

3.重点词语。

公亦以此自矜 以:凭借,用。

见其发矢十中八九 其:代词,代陈尧咨。

但微颔之 之:凑足音节,无实意。

释担而立(表顺接连词,不译)

而钱不湿(表转折连词,但是)

康肃笑而遣之,(而,表修饰连词,不译;之,代词,代指卖油翁)

但微颔之(名词用作动词,点头)

尔安敢轻吾射(形容词用作动词,轻视)

4.古今异义。

但手熟尔(古义:只是;今义:常用为转折连词)

尔安敢轻吾射(古义:疑问代词,怎么;今义:安静;安全;安定等)

尝射于家圃(古义:曾经;今义:吃一点儿试试,辨别滋味)

5.重点句子的翻译。

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。

陈尧咨擅长射箭,在当时没有第二个人能和他相比,他也因此自夸。

见其发矢十中八九,但微颔之。

看他射箭十次中了八九次,只是微微地点点头。

康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视的我射技!”

乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

于是拿来一个葫芦放在地上,用铜钱盖着它的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里。

6. 学生翻译课文,小组讨论、交流、展示。

【交流点拨】 陈尧咨擅长射箭,在当时没有第二个人能和他相比,他也因此自夸。曾经在家中的园子里射箭,有个卖油的老头儿放下担子站着,斜着眼看他,很久不离去。看他射箭十次中了八九次,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我的射箭技术不精湛吗?”卖油翁说:“没有别的奥妙,只是手熟罢了。”尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我的射技!”卖油翁说:“凭我倒油的经验懂得这个道理。”于是拿来一个葫芦放在地上,用铜钱盖着它的口,慢慢地用勺子倒油通过铜钱方孔注到葫芦里,油从钱孔进入而钱却没有湿。接着说:“我也没有别的,只不过手熟罢了。” 陈尧咨笑着将他打发走了。

(三)精读课文,深入探究

1.理清思路,分析情节。

(1)看图复述课文内容。

多媒体显示:

提示:故事发生的时间、地点、人物,事件的起因、经过和结果要复述清楚。

明确:

地点:陈尧咨的家圃。

人物:卖油翁、陈尧咨。

起因:尧咨善射,卖油翁“但微颔之”。

经过:陈尧咨认为卖油翁轻视他的射技,卖油翁以自己娴熟的倒油本领告诉陈尧咨熟能生巧的道理。

结果:陈尧咨明白了道理,笑着将卖油翁打发走了。

(2)本文共有两个段落,试概括每段的意思。

【交流点拨】 指生回答,教师明确:第一段:写卖油翁对陈尧咨射技的态度。第二段:写两人对话和卖油翁酌油的高超技艺。

(3)齐读第一段。

①找出描写陈尧咨特点的词语。

【交流点拨】 善射、自矜。

②哪两个字表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?有什么作用?

【交流点拨】 微颔。由卖油翁“但微颔之”,引出陈尧咨的发问,以此推动故事情节向下发展。这一段是故事的开端。(板书:开端)

(4)分析第二段。

默读第二段,指出两个人物的不同表现。

【交流点拨】 指生回答,教师板书:

康肃公 卖油翁

情节 吾射不亦精乎? 但手熟尔

发展 忿然 酌油

高潮 惟手熟尔

结局 笑而遣之

(5)人物形象。

作者从哪些方面去刻画人物的形象?从文中找出具体句子进行分析,并说说你是如何看待这两个人物的。

陈尧咨

卖油翁

神态

忿然

睨之 微颔之

语言

汝亦知射乎

吾射不亦精乎

尔安敢轻吾射

无他,但手熟尔

以我酌油知之

我亦无他,惟手熟尔

动作

笑而遣之

释担 但微颔之

取 置 覆 酌沥

人物性格

自矜 骄横

趾高气扬

身怀绝技

谦虚沉着

2.复述课文,巩固知识。

【交流点拨】 本文情节思路清晰,请同学们根据板书提示,准确复述课文。

(四)再读课文,体会思想内容

1.体会详略对中心的作用。

(1)故事中只有两个人物,哪个是主要人物? (学生回答,教师给予肯定)

【交流点拨】 卖油翁。因为事件是由卖油翁引起的,他如果不“释担而立”,不露出轻视的表情,陈尧咨就不会发问,进而“忿然”;接着又是他以自己酌油技术平息了陈尧咨的愤怒情绪。我们在学习时必须把握这一点,即卖油翁是主要人物,在事件发展过程中起了主导作用。

(2)既然卖油翁是主要人物,文章哪部分属于详写?哪部分属于略写?

【交流点拨】 对卖油翁酌油是详写,对陈尧咨的射技是略写。

2.领会思想内容。

(1)以射技自矜的陈尧咨在看到卖油翁高超的酌油之技后,也不得不“笑而遣之”。请问:“笑”字在这里有何深刻含义?

【交流点拨】 学生讨论(答案不必拘泥,言之成理即可)。

陈尧咨学问不小,官职也很大,而且文武双全,不愿屈居人下,可是却不得不在卖油翁面前认输,因为卖油翁指出的道理他辩驳不倒,因此只得“笑而遣之”。他没有责备“犯上”的小百姓,对于“用刑惨急,数有杖死”的陈尧咨确实不大容易。“笑”,既是有所领悟、惭愧的笑,也是自我解嘲、尴尬的笑,自是“传神之笔”。

(2)这个故事揭示了什么道理?对我们有什么启示?

【交流点拨】 通过卖油翁酌油的事例说明了熟能生巧的道理。也告诉我们不要满足于已取得的成绩,要精益求精。

(五)课堂总结,梳理收获

【交流点拨】 学生总结本节课的收获;教师评价学生的学习态度。

四、板书设计

五、拓展延伸

阅读下面一段话,并和《卖油翁》比较,完成练习。

山西稷山骨髓炎医院院长杨文水,是一位来自乡村,只有初中文化程度,左手残疾,只剩下一个小手指的农村医生。为使残疾的左手仅剩的一个小手指发挥五个手指的作用,杨文水开始苦练“一指功”。为练习小手指的力量,他每天用小手指勾着一桶水来回走,直到一次能提起20公斤重的水桶走500米。为了练习小手指的灵活性,他用小手指捡大头针,直练到能用一个手指灵巧地捡起地上的针和线,终于达到了使这只残手能熟练配合右手进行手术。

读了《卖油翁》和上述材料后,你有什么收获?结合自己的学习经历,试写下来,字数不限。

9 阿长与《山海经》

生活中有一些“小人物”,他们没有传奇的经历、壮丽的事业,也没有深湛的学识、豪迈的语言,也没有火一样的愤怒与冰一样的沉静。但是他们仍然带给我们深深的感动,一种平实、真切、直抵内心深处的感动。因为他们的身上,有着朴素的爱与单纯的善,有着平凡的向往与坚定的追求,还有着自信与智慧。“他们”其实就是我们身边的每一个人。而在鲁迅的笔下,就有这样一个“小人物”,她给幼时的鲁迅讲过美女蛇的故事,鲁迅亲切地称她为“长妈妈”,今天我们就来认识一下她吧!

1.学习本文详略得当、选择典型事例表现人物性格的写法。

2.理解文中带有感彩的词语,体会欲扬先抑的写法。

3.领会作者对一位劳动妇女的深深怀念之情,培养热爱劳动的情感。

第一课时

一、新课导入

在鲁迅先生的散文《从百草园到三味书屋》里,鲁迅除了写自己的老师寿镜吾先生之外,还写到一个人,这个人是谁呢?对,是长妈妈。阿长,是鲁迅儿时的保姆。在鲁迅的童年生活中,长妈妈是一个很有影响的人物。在长妈妈去世三十年后,作者仍写此文来纪念她,可见鲁迅对长妈妈的深厚感情。那么,长妈妈是个什么样的人呢?请看课文:阿长与《山海经》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

骇(hài) 孤孀(shuāng) 惶急(huáng)

悚(sǒng) 掳(lǔ) 诘问(jié)

霹雳(pī lì) 渴慕(mù) 玑(jī)

疏懒(shū) 惧惮(dàn) 颈(jǐng)

疮疤(chuāng bā) 矩(jǔ) 懿(yì)

(2)解释下面的词语。

惶急:恐惧着急。

诘问:追问,责问。

惧惮:害怕,畏惧。

渴慕:迫切地羡慕,文中有想得到的意思。渴:迫切地。

疮疤:疮好了留下的疤,常比喻痛处、短处或隐私。

震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

情有可原:从情理上可以原谅。

霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。

面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。

深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。

2.作者简介。

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月他以“鲁迅”这一笔名发表了第一篇白话小说《狂人日记》。他的作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《二心集》《且介亭文集》《而已集》等。

3.《山海经》简介。

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》《夸父逐日》《共工怒触不周山》《女娲补天》《后羿射日》《大禹治水》《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

《阿长与<山海经>》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对儿时往事的回忆,表达了对保姆长妈妈这样一个劳动妇女的怀念之情。

(二)理清情节

1.朗读课文,说说课文围绕阿长写了哪些事情,重点写的是什么。

【交流点拨】 文章先介绍了人们对长妈妈的称呼,称呼的由来和她的外貌特点,以及她的一些不好的习惯。如写她喜欢“切切察察”、喜欢“告状”、睡觉爱摆“大”字等;接着写她懂得的许多“我所不耐烦”的规矩。比如元旦、除夕吃福橘、人死了要说“老掉了”等;最后写了长妈妈为“我”买《山海经》的事,而且叙述得很详细,是课文记叙的重点。

2.为什么这样安排?

【交流点拨】 略写的那些内容能使人对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映了长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对长妈妈的敬意,而详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,在作者看来“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,我们可以想到幼小的鲁迅对长妈妈的敬佩和感激之情。

3.为什么文题是“阿长与《山海经》”,而文中却写了几件似乎和《山海经》无直接联系的事?

【交流点拨】 记叙文的中心是作者通过记叙人和事体现出来的对生活的一定看法。中心思想贯串着文章始终,是文章的灵魂。作者是根据中心思想来选择材料和安排材料的。

小结:记叙文的详略安排,是根据中心来确定的。对表现中心意思有较大作用的,为了突出重点,就要详细描述;与中心意思有些关系的次要材料就要写得简略些,详略配合得当,才能更好地突出主要人物和主要事件,更好地表达中心意思。略写往往是记叙文中的烘托部分,没有略写,文章内容就会呆板,头绪就会不清,情节就会不连贯。如果说详写是红花,略写就是不可少的绿叶。如文中略写的“我”不大佩服阿长的三件事就起到了丰富文章内容、更全面完整地刻画阿长这个人物形象、增强文章的真实性的作用。

(三)感知人物

精读课文,用以下句式说话:

“阿长是一个 的人。”根据你对课文的理解,可以从人物外貌、身份、细节、性格等方面说。?

【交流点拨】 阿长是一个黄胖而矮的人;阿长是一个连姓名都没有的人;阿长是一个喜欢切切察察的人;阿长是一个不许“我”走动的人;阿长是一个迷信的人;阿长是一个善良的人;阿长是一个具有伟大神力的人。

四、板书设计

五、拓展延伸

模仿本文的写法,通过详略得当的几件事,介绍一位你认为最有特点的同学,尽可能说得真实、生动、传神。

第二课时

一、新课导入

《阿长与<山海经>》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对阿长称呼的由来,有不良习惯,懂得许多“烦琐”规矩,讲“长毛”故事,买《山海经》等事情的回忆,让我们看到了一个地位低下、饶舌多事、不拘小节、有点迷信、淳朴无知,但热情善良、关心孩子的长妈妈形象,课文重点写了买《山海经》一事,这件事作者是怎样叙述的呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.长妈妈懂得哪些“我”所不耐烦的规矩?从对这些规矩的描写中可以看出长妈妈什么样的性格特点?

【交流点拨】 元旦除夕吃福橘,说是吃了它,一年到头,顺顺溜溜;说人死了必须说“老掉了”;死了人,生了孩子的屋子里,不应该走进去;饭粒落在地上,必须拣起来,最好是吃下去;晒裤子用的竹竿底下,是万不可钻过去的。

这些规矩寄托着长妈妈善良真诚的愿望,从对这些“烦琐”的规矩的描写中可以看出:长妈妈是关心爱护“我”的。

2.作者还用诙谐的笔墨叙述长妈妈讲“长毛”的故事,令人捧腹的同时,你想到了什么?

【交流点拨】 想到了长妈妈的无知、淳朴。

3.作者详细叙述了长妈妈为“我”买《山海经》的经过,请复述买书的起因、经过、结果。

【交流点拨】 起因:“我”曾在远房的叔祖那里看到过,后来一直渴慕着绘图的《山海经》。可远房叔祖那儿已无处可寻,买吧,又没有好机会。因此,“我”对《山海经》一直念念不忘。经过:阿长向“我”问《山海经》的事,她告假回家以后的四五天,将《山海经》给“我”买来了。结果:“我”深受感动,从而不由得对长妈妈产生了新的敬意。

三、自学指导(二)——合作与探究

文本探究

1.探究重点情节。

精读买《山海经》一节,即18~28段,思考并讨论下列问题。

(各组长组织讨论,并作好本组讨论的笔记)

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎么想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

【交流点拨】 “我”想“她并非学者,说了也无益”。之所以这样想,是因为阿长不识字,没文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴慕得到《山海经》的心情。这表明“我”对阿长心存隔膜乃至轻视。

(2)当阿长说:“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”“我”有什么反应?表现出怎样的心情?

【交流点拨】 当阿长买来《山海经》时,“我”的反应是“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,说明“我”听到以后很震惊,很激动,也因此对她“发生新的敬意了”。

(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”为什么说“她确有伟大的神力”?

【交流点拨】 因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那样热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。

(4)“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?

【交流点拨】 这四本书虽然很粗拙,但却是由一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震惊,让“我”产生感激和“新的敬意”。

2.探究情感变化。

学生默读课文,小组合作探究下列问题。

(1)文章中“我”对长妈妈的感情是始终如一的吗?如果不是,说说前后有何变化。

【交流点拨】 憎恶—讨厌—不耐烦—空前的敬意—敬意淡薄,完全消失—产生新的敬意—感激不尽。文章就是以“我”对阿长的感情变化为线索组织全文的。

(2)课文前半部分,作者大写他如何“憎恶”“讨厌”阿长,在这些充满贬义的文字后面,你能感受到作者对阿长的什么样的感情?

【交流点拨】 课文前半部分,作者写她“憎恶”“讨厌”阿长,后半部分写因有让大炮放不出来的“伟大的神力”和买回“我”渴慕的《山海经》而敬她,抒发出一种深沉的怀念之情。在充满贬义色彩的文字后面,含有同情与怀念,有形诸文字和隐藏在叙事之中双重色彩。作者是以儿时的心态回忆阿长的,又是以写作时的眼光去观照自己的儿时和阿长的。采用了欲扬先抑的写法。

(3)这一情感的宣泄集中体现在哪一句上?

【交流点拨】 最后两个自然段,直接抒发了对长妈妈的深切怀念之情。文章最后一句“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”这正是作者深沉怀念的真实写照。表达了作者对阿长的深切怀念之情。它凝聚着鲁迅对长妈妈的全部情思,寄托着鲁迅对善良人的衷心祝愿。这时的长妈妈,不再粗俗,不再可笑,激荡在我们心中的只有深深的怀念,这就是欲扬先抑的写作手法。

四、赏析语言

揣摩下列语句,讨论括号里的问题。

(1)但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

“憎恶”“谋死”都是很严重、严肃的词语,作者这样用,略带夸张,一是符合儿童率真的心理和强烈的情感,二是强化表达了“我”对阿长的怨恨。

(2)然而我有一时也对她发生过空前的敬意。

(这里用“空前”来修饰“敬意”,给你什么感觉?你怎么理解“敬意”在文中的具体含义?)

用“空前”来修饰“敬意”,这种夸张符合儿童的心理,表达阿长的“伟大神力”,是儿时的作者未闻未见的,让人感到“我”对阿长态度印象发生巨大改变是自然的。这种夸张,也表明这“空前的敬意”是儿童好奇心作用,而不同于真正的尊敬。

(3)夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

(作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?)

不是。这只是以儿童的心理与视角来看阿长的“伟大神力”,是一种儿童幼稚短暂的想法,这里实际上也有作者对阿长愚昧迷信的调侃和一丝讽刺意味。

五、板书设计

六、拓展延伸

1.题目如果写成《长妈妈与<山海经>》,这样不是更能表达敬意吗?

【交流点拨】 不同的称呼,标志着不同的身份、品味。文章前一部分所写的人物情况,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”名副其实。所以,文题其实标示文章的一半是抑笔。再则,将阿长与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。

2.发挥你的想象和联想,将阿长买《山海经》的过程补充出来,想象合理即可。

(提示:她是怎样到处打听,怎样跑书摊书店,操了多少心等。)

10 老 王

同学们,正如歌曲中所呼唤的“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间”。以真诚的情感善待、关爱同在一片蓝天下的他人,那么人世间真的会多一些阳光,少一些冷漠,多一些文明,少一些残酷。爱是一种情感,更是一种美德,杨绛女士的《老王》将通过与车夫的交往,为我们诠释这一并不深奥的生活命题。

1.把握课文内容,理解老王的“苦”和“善”。

2.品味作者平淡简洁而富有表现力的语言。

3.学习通过几个生活片段表现人物的方法。

4.学会善待他人,关注生活中的弱者。

一、新课导入

爱是一种情感,更是一种美德。假如每一个人以纯真的情感善待、关爱同在一片蓝天下的他人,那么人世间真的会多一些阳光,少一些冷漠;多一些文明,少一些残酷。去关爱吧!即使是一句话、一个眼神、一个微笑……今天我们就来学习著名作家、文学翻译家杨绛的《老王》,看看我们应该怎样对待他呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

蹬(dēng) 绷(bēng) 捎(shāo)

惶恐(huáng) 肿胀(zhàng) 塌败(tā)

取缔(dì) 伛(yǔ) 骷髅(lóu)

翳(yì) 滞笨(zhì) 愧怍(zuò)

(2)解释下面的词语。

塌败:塌陷破败。

滞笨:呆滞笨拙。

取缔:明令取消或禁止。

凑合:将就。

伛:弯(腰)曲(背)。

翳:眼角膜病变后留下的疤痕。

失群:动物或人找不到原来的群体。

落伍:比喻人或事物跟不上时代。

惶恐:惊慌害怕。

荒僻:荒凉偏僻。

扶病:带着病(做某件事)。

镶嵌:把一物体嵌入另一物体内。

愧怍:惭愧。

2.作者简介。

杨绛(1911—2016),本名杨季康,作家、翻译家,作家钱锺书的夫人。祖籍江苏无锡,生于北京。主要作品有剧本《称心如意》《弄假成真》,长篇小说《洗澡》,散文《干校六记》,随笔集《将饮茶》,译作《堂吉诃德》《吉尔·布拉斯》《小癞子》《斐多》等。

3.创作背景。

文章作于1984年。这是一篇回忆性的散文,作者记叙了自己从前同老王交往时的几个片段,当时正是“文革”时期,是一个荒唐动乱的年代,作者夫妇被认为是“反动学术权威”。但是,任何歪风邪气对老王都没有丝毫影响,他照样尊重作者夫妇。由此与老王的交往深深印刻在了作者的脑海中。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知

课文以“我”与老王的交往为线索,写了老王的几个生活片段,请你把它们找出来。

【交流点拨】 1~4段先写老王的职业生活缺陷、居住条件极差等情况。5~7段回忆老王的工作与为人。5、7两段写他为人好,第6段写“文革”时期,他的生计越来越艰难。8~22段写老王离世前一天的事情,最能突出老王心地善良。

(二)人物赏析

1.老王的生活很苦,表现在哪些方面?

【交流点拨】 (1)靠一辆破旧的三轮车活命。(2)“文革”期间载客的三轮车被取缔,他的生计就更加窘迫,只能凑合着打发日子。(3)打了一辈子光棍,孤苦伶仃。(4)眼睛不好,瞎了一只眼。(5)住在荒僻的小胡同里塌败的小屋。

小结:老王是一个穷苦卑微、凄凉艰难的普通人。

2.老王的善良表现在哪里?

【交流点拨】 (1)愿意给“我们”家带送冰块,车费减半。(2)送钱先生看病,不要钱,拿了钱还不大放心,担心人家看病钱不够。(3)受了人家的好处,总也不忘,总觉得欠了人情,去世前一天还硬撑着拿了香油、鸡蛋上门感谢。

小结:老王是一个老实厚道、心地善良、知恩图报的好人。

3.作者一家的善良表现在哪里?

【交流点拨】 (1)照顾老王的生意,坐他车;(2)老王再客气,也付给他应得的报酬;(3)老王送来香油、鸡蛋,不能让他白送,也给了钱;(4)关心老王的生计:三轮车改装后,生意不好做,关切询问他是否能维持生活。(5)她的女儿也如她一样善良,送老王大瓶鱼肝油,治好他的夜盲症。

4.阅读全文,你觉得文中的老王是一个怎样的形象?作者对他的态度是怎样的?

【交流点拨】 (1)从课文写老王的生活片段可以看出,老王穷苦卑微但纯朴善良。他一生凄凉艰难,是一个生活在社会底层的不幸者。但是老王心好,老实厚道。他重感情,讲仁义,常愿意尽义务,或者少收钱,是一个精神上没有受到污染的纯朴的好人。

(2)作者对老王这样的不幸者不是冷漠、蔑视,而是本着平等观念和人道主义精神去关心、爱护他。如关心他的生计,总是照顾他的生意等。

(三)语言欣赏

杨绛女士的文学语言朴素本色,却灵气飞扬,别有韵味,体会下列句子的表达效果。

1.他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

【交流点拨】 “前任”一词简练之至,大词小用,又很风趣。

2.我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

【交流点拨】 “强笑”一词,不但准确,而且含蓄,透露自己见到老王病成那个样子,还拿东西来谢“我们”,心里有说不出的心酸和感动。

3.我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

【交流点拨】 说“镶嵌在门框里”用夸张的手法,强调老王步履维艰,身体僵直的形态。

4.“我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。”老王送来的鸡蛋再多,总也有个数量,为什么说多得数不完?

【交流点拨】 “千里送鹅毛,礼轻情谊重”。作者记住的不是老王所送鸡蛋的多少,而是其中蕴含的沉甸甸的情谊,这份情谊无法用冷冰冰的数字表示。

5.“啊呀,老王,你好些了吗?”能否改成“啊呀,老王,你咋成这样了?”

【交流点拨】 这句话中的“好些了吗”,体现了作者对老王的近况很是关心,只是没想到会如此之惨,但是同时也有吃惊,若是换成后一句话,就好像是一个旁观者的口吻,体现不出作者想要表达的感情,不符合人物之间的关系。

(四)品读精段

细读课文中“老王来送香油鸡蛋”的段落,探究下列问题。

(1)为什么要详写这部分内容?

【交流点拨】 老王在自己生病甚至时日不多的情况下,还惦记着别人,还不忘表达对别人的关心、感谢,这部分最能表现他的忠厚、善良和知恩图报,最能突出人物形象和全文的主题,因此这一部分要详写。

(2)在这部分中,又为什么要详写老王的肖像、神态以及“我”的心理活动?

【交流点拨】 肖像、神态是对老王生病中进行正面描写,详写出他病况严重,在这种情况下老王仍想着作者一家,知恩图报,更突出了他的心地善良。写“我”的心理感受,表达出“我”对他的同情、关心,从侧面烘托老王,使这个人物忠厚善良的形象更加鲜明。

(五)主旨探究

1.对揭示文章主旨的最后一句话,你是怎样理解的?

【交流点拨】 结尾一句话,应该这样理解:一个社会总有幸运者和不幸者,幸运者有责任关爱不幸者,关注他们的命运,让他们也过上好日子,帮助改善他们的处境。作者回想起来,对老王的关爱还很不够,所以感到“愧怍”。

2.你怎样看待文中作者一家对老王的关爱?相对现实生活中见到的对不幸者、弱者的冷漠,你认为现代人缺失的是什么?

【交流点拨】 从文章看,最主要的是平等观念。在作者眼里,人是生而平等的,各人境遇不同,甚至差别很大,不过是幸运与不幸造成的。所谓幸与不幸,包括天赋条件、成长条件、生理条件,幸运者只有关爱不幸者的责任,没有歧视不幸者的理由。有平等意识,才会有平等对话,才会感觉人家上门来“没请他坐坐喝口茶水”是很抱歉的。

现代人缺失的是人道主义精神。这种精神要求社会关心个人、同情个人,尊重个人对社会做出的贡献,尊重人格,维护社会成员的基本权利,并促进全体劳动者的全面发展。作者一家对老王是怀有这种精神的。知道老王有夜盲症,就送了大瓶鱼肝油。他们总是照顾老王的生意,坐他的车,让他挣点钱。老王收钱常常客气,他们总是照原价付。平板三轮不敢坐了,还是关心老王是否能维持生活。总之,对不幸者怀有一颗爱心,才能这么关心人、爱护人。

四、板书设计

五、拓展延伸

1.关注“老王”。

老王生前,杨绛经常帮助他,但她仍觉得关爱得不够,而我们身边,也有着许许多多这样的“老王”,我们又该怎样对待呢?

2.描述“老王”。

请同学们课下回忆一下,你身边有类似老王那样生活艰辛而心地善良的人吗?请用文字把他(她)描述出来。

11* 台 阶

我们学习了朱自清的散文《背影》,深深地感受到了一位关心、爱护儿子的“父亲”形象,看到了在困顿中前行的身影。在我们的眼中,父亲是含蓄的、坚韧的,他默默地承担着家庭的重任,他为了我们的健康成长与幸福,被压弯了腰板……下面我们再来学习李森祥的小说《台阶》,感受一下作者笔下的父亲,看看中国农民“父亲”又是怎样的形象。

1.整体感知课文内容,了解故事情节,体会作者的感情。

2.理解父亲的形象特点,学习作者命题立意,选择材料的方法。

3.联系自己的生活实际,感悟文中的真情,培养热爱父亲、尊重父亲的感情。

一、新课导入

老子云:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”千里的远行,是从脚下一步步走出来的;九层的高台,是从一筐筐土堆积起来的。有一位父亲为了建造有高台阶的房子,从一块砖、一片瓦、一张角票慢慢积攒起,用了大半辈子。今天我们一起学习李森祥的《台阶》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.指导学生积累字词。

(1)请给下面加点的字注音。

啃(kěn) 蹦(bèng) 撬(qiào)

磕(kē) 揩(kāi) 嘎(gá)

黏(nián) 尴尬(gān gà) 门槛(kǎn)

糟糕(zāo) 醒悟(wù) 晌午(shǎng)

烦躁(zào) 头颅(lú) 涎水(xián)

筹划(chóu)

(2)解释下面的词语。

尴尬:(神色、态度)不自然。

自言自语:自己跟自己说话;独自低声说话。

低眉顺眼:低着眉头,两眼流露出顺从的神情。形容驯良、顺从的样子。

言外之意:话里暗含着的没有直接说出的意思。

微不足道:非常渺小,不值得一提。

大庭广众:人很多的公开场合。大庭,宽大的场地。广众,为数很多的人群。

2.作者简介。

李森祥,当代作家,中国作家协会会员。代表作有小说《小学老师》《抒情年代》《情世诗文》等。作品充满对劳动人民的深厚感情。其艺术特色是文字简洁、善抓细节。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

学生快速自读课文,初步了解课文内容,回答下列问题。

1.本文的叙事线索是什么?“文眼”是什么?

【交流点拨】 叙事线索是台阶,“文眼”是台阶高,屋主人的地位就相应高。

2.你能简要讲述故事情节吗?(要点提示:①父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?②父亲是怎么造起一栋有高台阶的新屋的?③新屋造好了,父亲怎么样?)

【交流点拨】 父亲觉得自家的台阶低,望着人家高高的台阶,羡慕不已,他不甘心低人一等,立下宏愿,也要造一栋有高台阶的新屋。父亲体壮如牛,吃苦耐劳,他相信自己的力量,他下定决心,开始漫长的准备。他终年辛苦,准备了大半辈子,积铢累寸,终于建起了有九级台阶的新屋,一辈子的心愿得以实现,心头的喜悦真是无法形容。父亲为此付出的代价是沉重的:新屋落成了,人也衰老了,身体也垮了。

3.每个人的家乡都有些独特的风俗,那么,本文中一个独特的风俗是什么?

【交流点拨】 台阶高,屋主人的地位就相应高。

4.为了造一栋有高台阶的房子,父亲做了哪些事情?

【交流点拨】 捡砖、捡瓦、捡石头、存角票、种田、砍柴、编草鞋、踏黄泥。

(二)深层探究

学生速读全文,就课文内容提出疑难问题,分析评价,说说心得体会。

1.为什么父亲总觉得“我们家的台阶低”?

【交流点拨】 因为台阶是地位的标志。人家高的台阶有十几级,自家台阶只有三级,被人小看,“没人说过他有地位,父亲也从没觉得自己有地位”,所以总觉得自家的台阶低。

2.作者为什么在写老屋的三级青石板上用了那么多的笔墨?

【交流点拨】 这篇小说题为“台阶”,先在老屋的台阶上做文章有多方面作用:

第一,写三块青石板的来历,可以看出当年父亲的力气是多么大,而在造新屋时,父亲用手托石板竟闪了腰,可见父亲老了,前后形成对比。

第二,写石板粗糙,暗示了当年经济条件差。

第三,写“我”在台阶上跳上跳下,表明那时年幼,而新屋造好,“我已经是大人了”,说明准备盖房前后用了一二十年。

第四,写小孩子能连跳三级,可见台阶之低。写父亲在台阶上的坐姿,更是突出台阶之低。

3.“父亲坐在绿荫里,能看见别人家高高的台阶,那里栽着几棵柳树,柳树枝老是摇来摇去,却摇不散父亲那专注的目光。这时,一片片旱烟雾在父亲头上飘来飘去。”这一处描写表达了父亲怎样的思想感情?为什么不做心理描写?

【交流点拨】 这里以父亲的神情来写他的心理活动,他专注地望着别人家高高的台阶,里面有羡慕,也有向往,他在谋划怎样加快准备,争取早日造起高台阶的新屋,像人家一样气派,也叫人羡慕。因为小说是以第一人称写的,不允许写别人的心理活动,只能以动作、神态表现思想,即以形写神。

4.为什么新屋的主体工程写得简略,造台阶反而写得详细?父亲放鞭炮时的神情有什么特色?

【交流点拨】 (1)详略是由中心而定的,题目是“台阶”,所以主体工程略写,造台阶详写。(2)父亲的神情写得很有特色。他奋斗了大半辈子,高高的台阶就要砌起来,新屋就要完工,他心里的高兴是无法形容的,他一辈子老实厚道、低眉顺眼,高兴起来也自有他高兴的样子。他左也不是右也不是,异乎平日而又与众不同的样子,手足无措,想挺胸挺不直,笑也是尴尬的笑,这些微妙处是非常个性化的。

5.“新台阶砌好了”,为什么父亲反而处处感到“不对劲”了?

【交流点拨】 台阶低,意味着经济地位低下,父亲由此形成了自卑心理。这种自卑心理长期存在,难以一下子消除,所以台阶高了,反而处处感到不习惯,不对劲。

6.“偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样”,怎样理解父亲的这种心态?

【交流点拨】 父亲辛苦了一辈子,劳动就是生命,在他的精神世界里,劳动是创造,劳动有收获,劳动体现了自己的价值,一旦不能劳动,就失去了这一切,所以感觉若有所失。

(三)人物赏析

1.请以“台阶是父亲的……”为话题来谈谈。

【交流点拨】 台阶是父亲的理想;台阶是父亲心灵的沉重负担;台阶是父亲的催老剂;台阶是父亲的自尊……

2.写出对人物形象的理解,全班进行交流:

(1)“每块大约有三百来斤重。那个石匠笑着为父亲托在肩膀上,说是能一口气背到家,不收石料钱。结果父亲一下子背了三趟,还没觉得花了太大的力气。只是那一来一去的许多山路,磨破了他一双麻筋草鞋,父亲感到太可惜。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个吃苦耐劳、十分简朴的农民。

(2)“‘我们家的台阶低!’ 父亲又像是对我,又像是自言自语地感叹。这句话他不知说了多少遍。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个非常要强、有志气、不甘人后、渴望受人尊重的农民。

(3)从“父亲的准备是十分漫长的。他今天从地里捡回一块砖,明天可能又捡进一片瓦,再就是往一个黑瓦罐里塞角票。虽然这些都很微不足道,但他做得很认真。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个用诚实劳动兴家立业、不怕千辛万苦、老实厚道的农民。

(4)从“许多纸筒落在父亲的头上肩膀上,父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。他仿佛觉得有许多目光在望他,就尽力把胸挺得高些,无奈,他的背是驼惯了的,胸无法挺得高。因而,父亲明明该高兴,却露出些尴尬的笑。”

【交流点拨】 可以看出,父亲是一个有着中国传统农民所特有的谦卑思想的农民。

3.说说你对父亲这个形象的看法。

【交流点拨】 父亲是一个非常要强的农民,他有志气,不甘人后,他要自立于受人尊重的行列,他有长远的目标,他有愚公移山的精神和坚忍不拔的毅力。

父亲又是一个老实厚道的农民,他用诚实的劳动兴家立业,不怕千辛万苦。同时,父亲身上有着中国传统农民所特有的谦卑,当新台阶造好后,他反而处处感到不对劲、不自在,并且不好意思坐到台阶的高处。

四、板书设计

五、拓展延伸

“父亲是那登天的梯,父亲是那拉车的牛。”谈谈你自己的父亲。

12 卖 油 翁

我国有句俗话:“三百六十行,行行出状元。”这句话常用来称赞各行各业的能工巧匠。在过去的几千年当中,这类的能工巧匠多得无法统计。在欧阳修笔下就有一位貌似平常,却身怀绝技的老人——卖油翁。

1.掌握生字、注音,积累文言词汇,理解词义。

2.掌握实词、虚词,翻译全文;学习详略得当的写法。

3.理解“熟能生巧”的道理。

一、新课导入

大家听说过百步穿杨的故事吗? 春秋战国时期,楚国有个著名的射箭手名叫养由基,他能射中百步外杨柳树上指定的一片杨柳叶的中心,而且箭箭都能命中,令人口服心服。“射”是古人非常推崇的一种技能。这就难怪康肃公陈尧咨因善射而自我炫耀了。但卖油翁却不以为然,这是为什么呢?学习了古代大学问家欧阳修的《卖油翁》,同学们就会明白。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.给下面加点的字注音。

自矜(jīn) 家圃(pǔ) 睨(nì)

矢(shǐ) 颔(hàn) 忿然(fèn)

酌(zhuó) 杓(sháo) 沥(lì) 遣(qiǎn)

2.作者及作品简介。

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。

《卖油翁》选自《归田录》,这是欧阳修所著的别集,《归田录》是其中的一卷。他在《归田录》序里说:“归田录者,录以备闲居之览也。”

三、自学指导(二)——合作与探究

(一) 初读课文,整体感知

1.学生自读课文,注意读音和节奏,把握重点词句。

【交流点拨】 (1)朗读:①读时要字音准确,发音饱满。②处理好停顿,控制节奏。③把握重读和轻读。④注意语速语调,做到声韵和谐,抑扬顿挫。

(2)字词:自矜 圃 释担 睨 颔 熟 忿然 酌 杓 沥

(3)句子:①康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”(疑问加反问语气,对自己的箭术充满自信)②康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”(人人赞赏的高超技艺遇到了质疑时的愤慨,读出生气的语气。)

2.指名让学生读课文,检验字音、节奏、语气、语调。

3. 学生自由朗读课文,理解大意,将不懂之处圈出来。

(二)再读课文,疏通文意

1.结合书下注释,给下列字词注音,并解释词义。

矜(jīn ):夸。

圃(pǔ):园子。

释(shì):放下。

睨(nì):斜着眼看,文中形容不在意的样子。

颔(hàn ):点头。

忿(fèn ):气愤。

酌(zhuó):舀取,文中指倒入。

沥(lì):滴。

遣(qiǎn):打发。

2.找出课文中的两个通假字。

但手熟尔:“尔”同“耳”,相当于“罢了”。

杓(sháo):同“勺”,勺子。

3.重点词语。

公亦以此自矜 以:凭借,用。

见其发矢十中八九 其:代词,代陈尧咨。

但微颔之 之:凑足音节,无实意。

释担而立(表顺接连词,不译)

而钱不湿(表转折连词,但是)

康肃笑而遣之,(而,表修饰连词,不译;之,代词,代指卖油翁)

但微颔之(名词用作动词,点头)

尔安敢轻吾射(形容词用作动词,轻视)

4.古今异义。

但手熟尔(古义:只是;今义:常用为转折连词)

尔安敢轻吾射(古义:疑问代词,怎么;今义:安静;安全;安定等)

尝射于家圃(古义:曾经;今义:吃一点儿试试,辨别滋味)

5.重点句子的翻译。

陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。

陈尧咨擅长射箭,在当时没有第二个人能和他相比,他也因此自夸。

见其发矢十中八九,但微颔之。

看他射箭十次中了八九次,只是微微地点点头。

康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”

陈尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视的我射技!”

乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之。

于是拿来一个葫芦放在地上,用铜钱盖着它的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里。

6. 学生翻译课文,小组讨论、交流、展示。

【交流点拨】 陈尧咨擅长射箭,在当时没有第二个人能和他相比,他也因此自夸。曾经在家中的园子里射箭,有个卖油的老头儿放下担子站着,斜着眼看他,很久不离去。看他射箭十次中了八九次,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我的射箭技术不精湛吗?”卖油翁说:“没有别的奥妙,只是手熟罢了。”尧咨气愤地说:“你怎么敢轻视我的射技!”卖油翁说:“凭我倒油的经验懂得这个道理。”于是拿来一个葫芦放在地上,用铜钱盖着它的口,慢慢地用勺子倒油通过铜钱方孔注到葫芦里,油从钱孔进入而钱却没有湿。接着说:“我也没有别的,只不过手熟罢了。” 陈尧咨笑着将他打发走了。

(三)精读课文,深入探究

1.理清思路,分析情节。

(1)看图复述课文内容。

多媒体显示:

提示:故事发生的时间、地点、人物,事件的起因、经过和结果要复述清楚。

明确:

地点:陈尧咨的家圃。

人物:卖油翁、陈尧咨。

起因:尧咨善射,卖油翁“但微颔之”。

经过:陈尧咨认为卖油翁轻视他的射技,卖油翁以自己娴熟的倒油本领告诉陈尧咨熟能生巧的道理。

结果:陈尧咨明白了道理,笑着将卖油翁打发走了。

(2)本文共有两个段落,试概括每段的意思。

【交流点拨】 指生回答,教师明确:第一段:写卖油翁对陈尧咨射技的态度。第二段:写两人对话和卖油翁酌油的高超技艺。

(3)齐读第一段。

①找出描写陈尧咨特点的词语。

【交流点拨】 善射、自矜。

②哪两个字表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?有什么作用?

【交流点拨】 微颔。由卖油翁“但微颔之”,引出陈尧咨的发问,以此推动故事情节向下发展。这一段是故事的开端。(板书:开端)

(4)分析第二段。

默读第二段,指出两个人物的不同表现。

【交流点拨】 指生回答,教师板书:

康肃公 卖油翁

情节 吾射不亦精乎? 但手熟尔

发展 忿然 酌油

高潮 惟手熟尔

结局 笑而遣之

(5)人物形象。

作者从哪些方面去刻画人物的形象?从文中找出具体句子进行分析,并说说你是如何看待这两个人物的。

陈尧咨

卖油翁

神态

忿然

睨之 微颔之

语言

汝亦知射乎

吾射不亦精乎

尔安敢轻吾射

无他,但手熟尔

以我酌油知之

我亦无他,惟手熟尔

动作

笑而遣之

释担 但微颔之

取 置 覆 酌沥

人物性格

自矜 骄横

趾高气扬

身怀绝技

谦虚沉着

2.复述课文,巩固知识。

【交流点拨】 本文情节思路清晰,请同学们根据板书提示,准确复述课文。

(四)再读课文,体会思想内容

1.体会详略对中心的作用。

(1)故事中只有两个人物,哪个是主要人物? (学生回答,教师给予肯定)

【交流点拨】 卖油翁。因为事件是由卖油翁引起的,他如果不“释担而立”,不露出轻视的表情,陈尧咨就不会发问,进而“忿然”;接着又是他以自己酌油技术平息了陈尧咨的愤怒情绪。我们在学习时必须把握这一点,即卖油翁是主要人物,在事件发展过程中起了主导作用。

(2)既然卖油翁是主要人物,文章哪部分属于详写?哪部分属于略写?

【交流点拨】 对卖油翁酌油是详写,对陈尧咨的射技是略写。

2.领会思想内容。

(1)以射技自矜的陈尧咨在看到卖油翁高超的酌油之技后,也不得不“笑而遣之”。请问:“笑”字在这里有何深刻含义?

【交流点拨】 学生讨论(答案不必拘泥,言之成理即可)。

陈尧咨学问不小,官职也很大,而且文武双全,不愿屈居人下,可是却不得不在卖油翁面前认输,因为卖油翁指出的道理他辩驳不倒,因此只得“笑而遣之”。他没有责备“犯上”的小百姓,对于“用刑惨急,数有杖死”的陈尧咨确实不大容易。“笑”,既是有所领悟、惭愧的笑,也是自我解嘲、尴尬的笑,自是“传神之笔”。

(2)这个故事揭示了什么道理?对我们有什么启示?

【交流点拨】 通过卖油翁酌油的事例说明了熟能生巧的道理。也告诉我们不要满足于已取得的成绩,要精益求精。

(五)课堂总结,梳理收获

【交流点拨】 学生总结本节课的收获;教师评价学生的学习态度。

四、板书设计

五、拓展延伸

阅读下面一段话,并和《卖油翁》比较,完成练习。

山西稷山骨髓炎医院院长杨文水,是一位来自乡村,只有初中文化程度,左手残疾,只剩下一个小手指的农村医生。为使残疾的左手仅剩的一个小手指发挥五个手指的作用,杨文水开始苦练“一指功”。为练习小手指的力量,他每天用小手指勾着一桶水来回走,直到一次能提起20公斤重的水桶走500米。为了练习小手指的灵活性,他用小手指捡大头针,直练到能用一个手指灵巧地捡起地上的针和线,终于达到了使这只残手能熟练配合右手进行手术。

读了《卖油翁》和上述材料后,你有什么收获?结合自己的学习经历,试写下来,字数不限。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读