统编版六年级下册第六单元 古诗词诵读 课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版六年级下册第六单元 古诗词诵读 课件(共60张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 125.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

古诗词诵读

1 采薇①(节选)

昔②我往③矣,

杨柳依依④。

今我来思⑤,

雨雪⑥霏霏⑦。

行道迟迟⑧,

载⑨渴载饥。

我心伤悲,

莫⑩知我哀!

“采”是采摘;“薇”指薇菜,一种植物。《采薇》是《诗经·小雅》中的一篇。从内容上看,它是一首守边兵士在归途中所赋的诗。诗歌唱出了从军将士的艰辛生活和思归的情怀。

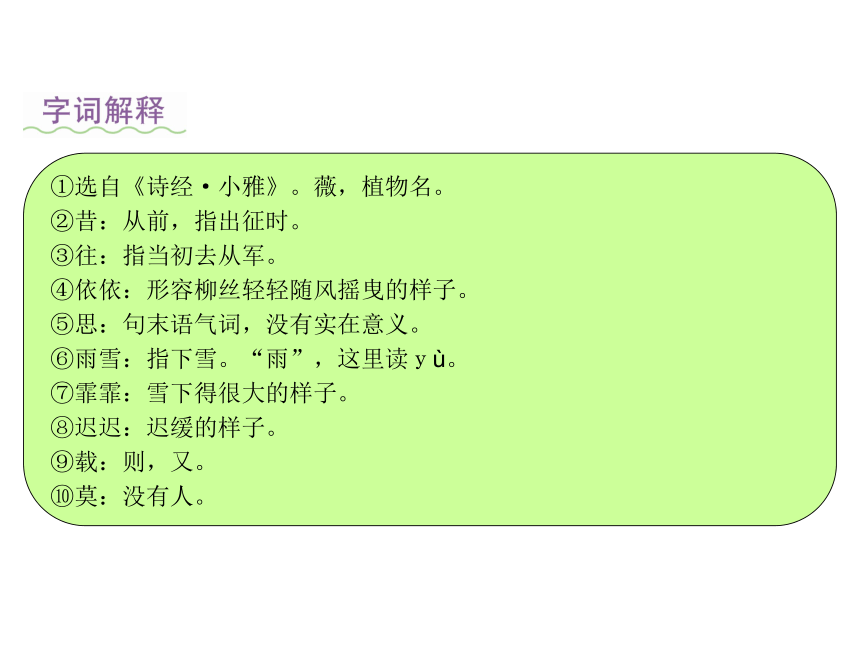

①选自《诗经·小雅》。薇,植物名。

②昔:从前,指出征时。

③往:指当初去从军。

④依依:形容柳丝轻轻随风摇曳的样子。

⑤思:句末语气词,没有实在意义。

⑥雨雪:指下雪。“雨”,这里读yù。

⑦霏霏:雪下得很大的样子。

⑧迟迟:迟缓的样子。

⑨载:则,又。

⑩莫:没有人。

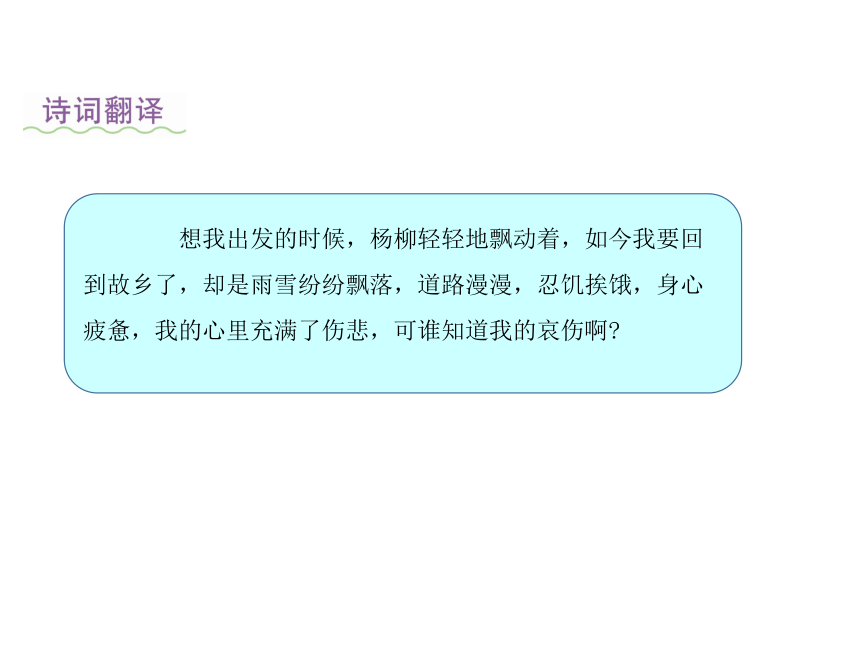

想我出发的时候,杨柳轻轻地飘动着,如今我要回到故乡了,却是雨雪纷纷飘落,道路漫漫,忍饥挨饿,身心疲惫,我的心里充满了伤悲,可谁知道我的哀伤啊?

这首诗主要描写了一位士兵回家归途的感受,忍饥受饿,感伤时事,表达了对战争的厌恶和反感,以及浓浓的思乡思亲之情。

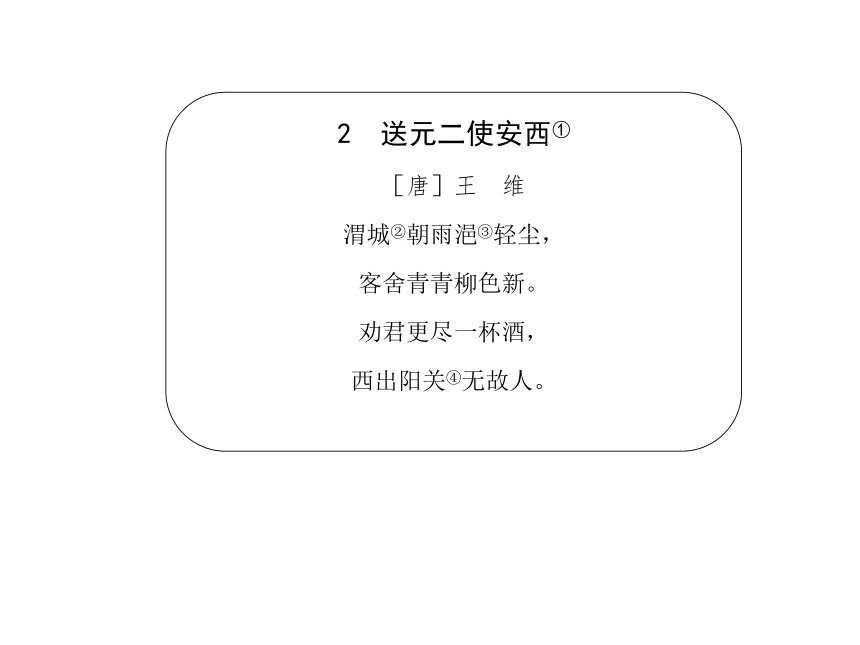

2 送元二使安西①

[唐]王 维

渭城②朝雨浥③轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关④无故人。

王维(约701—761),唐代诗人、画家。字摩诘, 号摩诘居士。祖籍山西祁县。 精通诗、书、画、音乐等,其诗多咏山水田园,与孟浩然并称“王孟”。代表诗作有《相思》《山居秋暝》等,著作有《王右丞集》。

“元二”是作者的友人,在兄弟中排行老二,故名“元二”;“安西”是唐代朝廷为统辖西域地区而设的安西都护府,是元二出使之地。题目的意思是元二奉朝廷之命出使安西都护府,王维为之饯行。

①安西:指唐代安西都护府。

②渭城:秦时咸阳城,汉代改称渭城,在今陕西咸阳东北,位于渭水北岸。

③浥:湿润,沾湿。

④阳关:古关名,故址在今甘肃敦煌西南。

清晨的细雨打湿了渭城的浮尘,青砖绿瓦的旅店和周围的柳树都显得格外的清新、明朗。老朋友请你再干一杯送别的酒吧,向西出了阳关之后,就再难见老朋友了。

此诗前两句写送别的时间、地点、环境气氛。“朝雨”在这里扮演了一个重要的角色。早晨的雨下得不长,刚刚润湿尘土就停了。“浥轻尘”的“浥”字是湿润的意思,在这里用得很有分寸,显出这雨澄尘而不湿路,恰到好处。客舍,本是羁旅者的伴侣;杨柳,更是离别的象征。选取这两件事物,自然有意关联送别。而今天,却因一场朝雨的洒洗而别具明朗清新的风貌。三、四两句是一个整体。朋友“西出阳关”不免经历万里长途的跋涉,备尝独行穷荒的艰辛寂寞。因此,这临行之际“劝君更尽一杯酒”,不仅有依依惜别的情谊,而且包含着对远行者处境、心情的深情体贴,包含着前路珍重的殷勤祝愿。

3 春夜喜雨

[唐]杜甫

好雨知①时节,当春乃发生②。

随风潜③入夜,润物④细无声。

野径⑤云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处⑥,花重锦官城⑦。

杜甫(712—770),字子美,自称少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕史》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”,与李白合称“李杜”。

“春夜喜雨”点明了这首诗描写的是春天夜里的雨。“喜”表达了诗人无比喜悦的心情。《春夜喜雨》是描绘雨景、抒发诗人内心喜悦之情的名作。

①知:明白,知道。说雨知时节,是一种拟人化的写法。

②乃:就。发生:使植物萌发、生长。

③潜:暗暗地,悄悄地。这里指春雨在夜里悄悄地随风而至。

④润物:使植物受到雨水的滋养。

⑤野径:田野间的小路。

⑥晓:天刚亮的时候。红湿处:被雨水打湿的花丛。

⑦花重(zhòng):花因为饱含雨水而显得沉重。锦官城:故址在今成

都市南,亦称锦城。三国蜀汉时管理织锦之官驻此,故名。后人有用作

成都的别称。此句是说露水盈花的美景。

好雨知道下雨的节气,正是在春天植物萌发生长的时候。随着春风在夜里悄悄落下,无声地滋润着春天万物。雨夜中田间小路黑茫茫一片,只有江船上的灯火独自闪烁。天刚亮时看着那雨水润湿的花丛,娇美红艳,整个锦官城变成了繁花盛开的世界。

这首诗描写细腻、动人。诗的情节从概括地叙述到形象地描绘,由耳闻到目睹,自当晚到次晨,结构严谨,用词讲究。颇为难写的夜雨景色,却写得十分耀眼突出,使人从字里行间呼吸到一股令人喜悦的春天气息。

4 早春呈①水部张十八员外

[唐]韩 愈

天街②小雨润如酥③,草色遥看近却无。

最是④一年春好处,绝胜⑤烟柳满皇都⑥。

韩愈(768~824),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言。宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。

“早春”指初春,点明季节;“呈”指恭敬地送上;“水部张十八员外”指唐代诗人张籍,他在同族兄弟辈中排行第十八,曾任水部员外郎。作者将此诗送给好友张籍,希望他能走出家门去感受一下早春气息。

①呈:恭敬地送上。

②天街:京城街道。

③酥:酥油,这里形容春雨的滋润。

④最是:正是。

⑤绝胜:远远胜过。

⑥皇都:长安城(唐朝京都)。

京城街道的上空小雨纷纷扬扬,它像酥油般细密而滋润。远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。这是一年中最美的季节,远胜过绿柳满城的晚春景象。

这首诗既咏早春,又能摄早春之魂,给读者以无穷的美感和趣味,甚至是绘画所不能及的。诗人没有彩笔,但他用诗的语言描绘出极难描摹的色彩——一种淡素的、似有却无的色彩。如果没有锐利的观察力和高超的诗笔,便不可能把早春的自然美提炼为艺术美。表达了诗人对早春的热爱和赞美之情。

5 江上渔者①

[宋] 范仲淹

江上往来人,但②爱③鲈鱼④美。

君看一叶舟⑤,出没⑥风波⑦里。

范仲淹(989-1052),字希文,汉族,北宋著名的政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。范仲淹文学素养很高,写有著名的《岳阳楼记》。

渔者,捕鱼的人。范仲淹关心民众的生活疾苦,他在松江边上饮酒品鱼、观赏风景的时候,看到风浪中起伏的小船,由此联想到渔民打鱼的艰辛和危险,情动而辞发,创作出言浅意深的《江上渔者》。

①渔者:捕鱼的人。

②但:单单,只是。

③爱:喜欢。

④鲈鱼:一种头大口大、体扁鳞细、背青腹白、 味道鲜美的鱼。

生长快,体大味美。

⑤一叶舟:像漂浮在水上的一片树叶似的小船。

⑥出没:若隐若现。指一会儿看得见,一会儿看不见。

⑦风波:波浪。

江上来来往往的行人,只是喜爱味道鲜美的鲈鱼。你看那一叶小小渔船,时隐时现在滔滔风浪里。

这首小诗指出江上来来往往饮酒作乐的人们,只知道品尝味道鲜美的鲈鱼,却不知道也不想知道打鱼人出生入死同惊涛骇浪搏斗的危境与艰辛。全诗通过反映渔民劳作的艰苦,希望唤起人们对民生疾苦的注意,体现了诗人对劳动人民的同情。

6 泊船①瓜洲

[宋]王安石

京口②瓜洲③一水④间,钟山⑤只隔数重山。

春风又绿⑥江南岸,明月何时照我还。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山。世人又称王荆公。汉族,北宋抚州临川人(今江西省抚州市人),北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”传世文集有《王临川集》《临川集拾遗》等。

“泊船”指船停泊靠岸。“瓜洲”是镇名,在长江北岸,扬州南郊。题目的意思是把船停靠在瓜洲。诗以“泊船瓜洲”为题,点明诗人的立足点。

①泊船:停船。泊,停泊。指停泊靠岸。

②京口:古城名。故址在江苏镇江市。

③瓜洲:镇名,在长江北岸,扬州南郊,即今扬州市南部长江边,

京杭运河分支入江处。

④一水:一条河。古人除将黄河特称为“河”,长江特称为“江”之外,

大多数情况下称河流为“水”,如汝水、汉水、浙水、湘水、澧水等

等。这里的“一水”指长江。一水间指一水相隔之间。

⑤钟山:今江苏南京紫金山。

⑥绿:吹绿。

京口和瓜洲之间只隔着一条长江,钟山就隐没在几座山峦的后面。和煦的春风又吹绿了大江南岸,明月什么时候才能照着我回到钟山下的故乡呢?

这是一首著名的抒情诗,抒发了诗人眺望江南、思念家乡的深切感情。本诗从字面上看,流露着对故乡的怀念之情,大有急欲飞舟渡江回家和亲人团聚的愿望。其实,在字里行间也透出他重返政治舞台、推行新政的强烈愿望。

7 游园不值①

[宋]叶绍翁

应怜②屐齿③印苍苔,小扣④柴扉⑤久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,龙泉(今浙江龙泉)人。祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉叶氏。生卒年不详。曾任朝廷小官。其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

“园”是花园,“值”是遇到,“不值”是没有遇到。诗题的意思是诗人想到花园去游玩,没有遇到园子里的主人,因此没能进去。

①游园不值:想游园没能进门。值,遇到;不值,没有遇到人。

②应怜:大概是感到心疼吧。应,大概,表示猜测;怜,怜惜。

③屐齿:指木屐底下突出的部分。屐,木鞋。

④小扣:轻轻地敲。

⑤柴扉(fēi):用木柴、树枝编成的门。

也许是园主担心我的木屐踩坏他那爱惜的青苔,我轻轻地敲打柴门,久久没有人来开。可是满园子的春色是关不住的,开得正旺的红杏有一枝枝条伸到墙外来了。

这首小诗写诗人春日游园所见所感,写得十分形象而又富有理趣。这首诗情景交融,千古传诵。不但表现了春天有着不能压抑的生机,而且流露出作者对春天的喜爱之情。描写出田园风光的幽静安逸、舒适惬意。这首诗还告诉我们一个道理:一切美好、充满生命的新鲜事物,必须按照客观规律发展,任何外力都无法阻挡。

8 卜(bǔ)算子① ·送鲍(bào)浩然②之浙东

[宋]王 观

水是眼波横③,山是眉峰聚④。欲⑤问行人去那边?眉眼盈盈处⑥。

才始⑦送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

王观,宋代词人,字通叟,如皋(今属江苏)人。仁宗时中进士,在任时作《扬州赋》,神宗阅后甚喜,大加赞赏。其词构思新颖,用语佻(tiāo)巧,不落俗套。

“卜算子”,词牌名;“鲍浩然”,词人的朋友;“之”,去,到。题目的意思是:送别好友鲍浩然到浙东。由此可见这是一首送别词,词的题目表明了写作缘由。

①卜算子:词牌名。

②鲍浩然:词人的朋友。

③水是眼波横:水像美人流动的眼波。

④山是眉峰聚:山如美人蹙(cù)起的眉毛。

⑤欲:想要。

⑥眉眼盈盈处:山水交汇的地方。

⑦才始:方才。

水像美人流动的眼波,山如美人蹙起的眉毛。要问朋友此行去哪里?哦,是那山水交汇的地方。刚刚送走了春天,又要送朋友离去。如果你到江南赶上了春天,就千万不要辜负了这美好的景色,一定要与春光住在一起。

这是一首送别词,词中以轻松活泼的笔调、巧妙别致的比喻、风趣俏皮的语言,表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪。

词的上阕,词人将江南秀丽的山水比作女子的眉毛和眼波,极富人情味,也暗示好友即将归乡与家人团聚。词的下阕,词人用了两个“送”字和两个“归”字,把季节与人巧妙连接起来,表明好友与春色同归,最后表达了词人对朋友的美好祝愿。

9 浣溪沙①

[宋]苏 轼(shì)

游蕲(qí)水②清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸③溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨④子规⑤啼(tí)。

谁道人生无再少⑥?门前流水尚⑦能西!休将白发唱黄鸡⑧。

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵(xún)、弟苏辙合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;其书法擅长行、楷,能自创新意,与黄庭坚、米芾(fú)、蔡襄并称“宋四家”。著有《东坡七集》和《东坡乐府》等。

浣溪沙,词牌名。这是北宋词人苏轼写的一首触景生慨、蕴含人生哲理的小词。这首词分为上下两阕,上阕写暮春游清泉寺所见之幽雅景致,下阕就眼前“溪水西流”之景生发感慨和议论。

①浣溪沙:词牌名,不是题目。此词是作者按“浣溪沙”的调子所填。

②蕲水:地名。

③浸:泡在水中。

④萧萧暮雨:绵绵细雨。萧萧:这里形容雨声。

⑤子规:杜鹃鸟。

⑥无再少:不能再回到少年时代。

⑦尚:还(hái)。

⑧唱黄鸡:比喻时光流逝。因黄鸡可以报晓,表示时光的流逝。

游历蕲水清泉寺,寺院临近兰溪,溪水向西流去。

山脚下兰草的嫩芽有一小部分泡在水中,林间小路洁净没有泥巴。傍晚的时候,绵绵的细雨中不时传来杜鹃鸟的啼鸣。谁说人老了就不能再回到少年时代呢?门前的流水还能执着地向西奔流!不要再发白发暮年、时光流逝这样的感慨了。

这首诗上阕写自然景色,前两句描写早春时节,溪边兰草初发,溪边小径洁净无泥,一派生机盎然的景色。下阕即景抒情,以富有情趣的语言,抒发情怀。“谁道人生无再少?门前流水尚能西!”这两句道出了词人乐观的人生态度和自强不息的精神;“休将白发唱黄鸡”是词人不服老的宣言,表现出他对生活、对未来的向往和追求,体现了词人旷达乐观的性情。

10 清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处?寂寞①无行路②。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知③?除非问取④黄鹂。

百啭⑤无人能解⑥,因风⑦飞过蔷薇⑧。

黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西省九江市修水县)人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,合称为“苏门四学士”。生前与苏轼齐名,世称“苏黄”。著有《山谷词》,且黄庭坚书法亦能独树一格,为“宋四家”之一。

清平乐,词牌名。“乐”读yuè。这是宋代文学家黄庭坚写的一首感叹时光去而不返的惜春词。

①寂寞:清静,寂静。

②无行路:没有留下春去的行踪。行路,指春天来去的踪迹。

③谁知:有谁知道春的踪迹。

④问取:呼唤,询问。取,语助词。

⑤百啭:形容黄鹂婉转的鸣叫。啭,鸟鸣。

⑥解:懂得,理解。

⑦因风:借着风势。

⑧蔷薇:花木名。品类甚多,花色不一,有单瓣重瓣,开时连春接夏,

有芳香,果实入药。

春天回到了哪里?寻不见它的踪迹只感苦闷寂寞。如果有人知道春天的消息,定要帮我呼唤它回来与我同住。谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

此词赋予抽象的春以具体的人的特征。词人因春天的消逝而感到寂寞,感到无处觅得安慰,像失去了亲人似的。这样通过词人的主观感受,反映出春天的可爱和春去的可惜,给读者以强烈的感染。

1 采薇①(节选)

昔②我往③矣,

杨柳依依④。

今我来思⑤,

雨雪⑥霏霏⑦。

行道迟迟⑧,

载⑨渴载饥。

我心伤悲,

莫⑩知我哀!

“采”是采摘;“薇”指薇菜,一种植物。《采薇》是《诗经·小雅》中的一篇。从内容上看,它是一首守边兵士在归途中所赋的诗。诗歌唱出了从军将士的艰辛生活和思归的情怀。

①选自《诗经·小雅》。薇,植物名。

②昔:从前,指出征时。

③往:指当初去从军。

④依依:形容柳丝轻轻随风摇曳的样子。

⑤思:句末语气词,没有实在意义。

⑥雨雪:指下雪。“雨”,这里读yù。

⑦霏霏:雪下得很大的样子。

⑧迟迟:迟缓的样子。

⑨载:则,又。

⑩莫:没有人。

想我出发的时候,杨柳轻轻地飘动着,如今我要回到故乡了,却是雨雪纷纷飘落,道路漫漫,忍饥挨饿,身心疲惫,我的心里充满了伤悲,可谁知道我的哀伤啊?

这首诗主要描写了一位士兵回家归途的感受,忍饥受饿,感伤时事,表达了对战争的厌恶和反感,以及浓浓的思乡思亲之情。

2 送元二使安西①

[唐]王 维

渭城②朝雨浥③轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关④无故人。

王维(约701—761),唐代诗人、画家。字摩诘, 号摩诘居士。祖籍山西祁县。 精通诗、书、画、音乐等,其诗多咏山水田园,与孟浩然并称“王孟”。代表诗作有《相思》《山居秋暝》等,著作有《王右丞集》。

“元二”是作者的友人,在兄弟中排行老二,故名“元二”;“安西”是唐代朝廷为统辖西域地区而设的安西都护府,是元二出使之地。题目的意思是元二奉朝廷之命出使安西都护府,王维为之饯行。

①安西:指唐代安西都护府。

②渭城:秦时咸阳城,汉代改称渭城,在今陕西咸阳东北,位于渭水北岸。

③浥:湿润,沾湿。

④阳关:古关名,故址在今甘肃敦煌西南。

清晨的细雨打湿了渭城的浮尘,青砖绿瓦的旅店和周围的柳树都显得格外的清新、明朗。老朋友请你再干一杯送别的酒吧,向西出了阳关之后,就再难见老朋友了。

此诗前两句写送别的时间、地点、环境气氛。“朝雨”在这里扮演了一个重要的角色。早晨的雨下得不长,刚刚润湿尘土就停了。“浥轻尘”的“浥”字是湿润的意思,在这里用得很有分寸,显出这雨澄尘而不湿路,恰到好处。客舍,本是羁旅者的伴侣;杨柳,更是离别的象征。选取这两件事物,自然有意关联送别。而今天,却因一场朝雨的洒洗而别具明朗清新的风貌。三、四两句是一个整体。朋友“西出阳关”不免经历万里长途的跋涉,备尝独行穷荒的艰辛寂寞。因此,这临行之际“劝君更尽一杯酒”,不仅有依依惜别的情谊,而且包含着对远行者处境、心情的深情体贴,包含着前路珍重的殷勤祝愿。

3 春夜喜雨

[唐]杜甫

好雨知①时节,当春乃发生②。

随风潜③入夜,润物④细无声。

野径⑤云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处⑥,花重锦官城⑦。

杜甫(712—770),字子美,自称少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人。代表作有“三吏”(《新安吏》《石壕史》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等。他忧国忧民,人格高尚,一生写诗1500多首,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”,与李白合称“李杜”。

“春夜喜雨”点明了这首诗描写的是春天夜里的雨。“喜”表达了诗人无比喜悦的心情。《春夜喜雨》是描绘雨景、抒发诗人内心喜悦之情的名作。

①知:明白,知道。说雨知时节,是一种拟人化的写法。

②乃:就。发生:使植物萌发、生长。

③潜:暗暗地,悄悄地。这里指春雨在夜里悄悄地随风而至。

④润物:使植物受到雨水的滋养。

⑤野径:田野间的小路。

⑥晓:天刚亮的时候。红湿处:被雨水打湿的花丛。

⑦花重(zhòng):花因为饱含雨水而显得沉重。锦官城:故址在今成

都市南,亦称锦城。三国蜀汉时管理织锦之官驻此,故名。后人有用作

成都的别称。此句是说露水盈花的美景。

好雨知道下雨的节气,正是在春天植物萌发生长的时候。随着春风在夜里悄悄落下,无声地滋润着春天万物。雨夜中田间小路黑茫茫一片,只有江船上的灯火独自闪烁。天刚亮时看着那雨水润湿的花丛,娇美红艳,整个锦官城变成了繁花盛开的世界。

这首诗描写细腻、动人。诗的情节从概括地叙述到形象地描绘,由耳闻到目睹,自当晚到次晨,结构严谨,用词讲究。颇为难写的夜雨景色,却写得十分耀眼突出,使人从字里行间呼吸到一股令人喜悦的春天气息。

4 早春呈①水部张十八员外

[唐]韩 愈

天街②小雨润如酥③,草色遥看近却无。

最是④一年春好处,绝胜⑤烟柳满皇都⑥。

韩愈(768~824),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河阳(今河南省孟州市)人,汉族。祖籍河北昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。他与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言。宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。

“早春”指初春,点明季节;“呈”指恭敬地送上;“水部张十八员外”指唐代诗人张籍,他在同族兄弟辈中排行第十八,曾任水部员外郎。作者将此诗送给好友张籍,希望他能走出家门去感受一下早春气息。

①呈:恭敬地送上。

②天街:京城街道。

③酥:酥油,这里形容春雨的滋润。

④最是:正是。

⑤绝胜:远远胜过。

⑥皇都:长安城(唐朝京都)。

京城街道的上空小雨纷纷扬扬,它像酥油般细密而滋润。远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏零星。这是一年中最美的季节,远胜过绿柳满城的晚春景象。

这首诗既咏早春,又能摄早春之魂,给读者以无穷的美感和趣味,甚至是绘画所不能及的。诗人没有彩笔,但他用诗的语言描绘出极难描摹的色彩——一种淡素的、似有却无的色彩。如果没有锐利的观察力和高超的诗笔,便不可能把早春的自然美提炼为艺术美。表达了诗人对早春的热爱和赞美之情。

5 江上渔者①

[宋] 范仲淹

江上往来人,但②爱③鲈鱼④美。

君看一叶舟⑤,出没⑥风波⑦里。

范仲淹(989-1052),字希文,汉族,北宋著名的政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。范仲淹文学素养很高,写有著名的《岳阳楼记》。

渔者,捕鱼的人。范仲淹关心民众的生活疾苦,他在松江边上饮酒品鱼、观赏风景的时候,看到风浪中起伏的小船,由此联想到渔民打鱼的艰辛和危险,情动而辞发,创作出言浅意深的《江上渔者》。

①渔者:捕鱼的人。

②但:单单,只是。

③爱:喜欢。

④鲈鱼:一种头大口大、体扁鳞细、背青腹白、 味道鲜美的鱼。

生长快,体大味美。

⑤一叶舟:像漂浮在水上的一片树叶似的小船。

⑥出没:若隐若现。指一会儿看得见,一会儿看不见。

⑦风波:波浪。

江上来来往往的行人,只是喜爱味道鲜美的鲈鱼。你看那一叶小小渔船,时隐时现在滔滔风浪里。

这首小诗指出江上来来往往饮酒作乐的人们,只知道品尝味道鲜美的鲈鱼,却不知道也不想知道打鱼人出生入死同惊涛骇浪搏斗的危境与艰辛。全诗通过反映渔民劳作的艰苦,希望唤起人们对民生疾苦的注意,体现了诗人对劳动人民的同情。

6 泊船①瓜洲

[宋]王安石

京口②瓜洲③一水④间,钟山⑤只隔数重山。

春风又绿⑥江南岸,明月何时照我还。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山。世人又称王荆公。汉族,北宋抚州临川人(今江西省抚州市人),北宋著名政治家、思想家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。欧阳修称赞王安石:“翰林风月三千首,吏部文章二百年。老去自怜心尚在,后来谁与子争先。”传世文集有《王临川集》《临川集拾遗》等。

“泊船”指船停泊靠岸。“瓜洲”是镇名,在长江北岸,扬州南郊。题目的意思是把船停靠在瓜洲。诗以“泊船瓜洲”为题,点明诗人的立足点。

①泊船:停船。泊,停泊。指停泊靠岸。

②京口:古城名。故址在江苏镇江市。

③瓜洲:镇名,在长江北岸,扬州南郊,即今扬州市南部长江边,

京杭运河分支入江处。

④一水:一条河。古人除将黄河特称为“河”,长江特称为“江”之外,

大多数情况下称河流为“水”,如汝水、汉水、浙水、湘水、澧水等

等。这里的“一水”指长江。一水间指一水相隔之间。

⑤钟山:今江苏南京紫金山。

⑥绿:吹绿。

京口和瓜洲之间只隔着一条长江,钟山就隐没在几座山峦的后面。和煦的春风又吹绿了大江南岸,明月什么时候才能照着我回到钟山下的故乡呢?

这是一首著名的抒情诗,抒发了诗人眺望江南、思念家乡的深切感情。本诗从字面上看,流露着对故乡的怀念之情,大有急欲飞舟渡江回家和亲人团聚的愿望。其实,在字里行间也透出他重返政治舞台、推行新政的强烈愿望。

7 游园不值①

[宋]叶绍翁

应怜②屐齿③印苍苔,小扣④柴扉⑤久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,龙泉(今浙江龙泉)人。祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉叶氏。生卒年不详。曾任朝廷小官。其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

“园”是花园,“值”是遇到,“不值”是没有遇到。诗题的意思是诗人想到花园去游玩,没有遇到园子里的主人,因此没能进去。

①游园不值:想游园没能进门。值,遇到;不值,没有遇到人。

②应怜:大概是感到心疼吧。应,大概,表示猜测;怜,怜惜。

③屐齿:指木屐底下突出的部分。屐,木鞋。

④小扣:轻轻地敲。

⑤柴扉(fēi):用木柴、树枝编成的门。

也许是园主担心我的木屐踩坏他那爱惜的青苔,我轻轻地敲打柴门,久久没有人来开。可是满园子的春色是关不住的,开得正旺的红杏有一枝枝条伸到墙外来了。

这首小诗写诗人春日游园所见所感,写得十分形象而又富有理趣。这首诗情景交融,千古传诵。不但表现了春天有着不能压抑的生机,而且流露出作者对春天的喜爱之情。描写出田园风光的幽静安逸、舒适惬意。这首诗还告诉我们一个道理:一切美好、充满生命的新鲜事物,必须按照客观规律发展,任何外力都无法阻挡。

8 卜(bǔ)算子① ·送鲍(bào)浩然②之浙东

[宋]王 观

水是眼波横③,山是眉峰聚④。欲⑤问行人去那边?眉眼盈盈处⑥。

才始⑦送春归,又送君归去。若到江南赶上春,千万和春住。

王观,宋代词人,字通叟,如皋(今属江苏)人。仁宗时中进士,在任时作《扬州赋》,神宗阅后甚喜,大加赞赏。其词构思新颖,用语佻(tiāo)巧,不落俗套。

“卜算子”,词牌名;“鲍浩然”,词人的朋友;“之”,去,到。题目的意思是:送别好友鲍浩然到浙东。由此可见这是一首送别词,词的题目表明了写作缘由。

①卜算子:词牌名。

②鲍浩然:词人的朋友。

③水是眼波横:水像美人流动的眼波。

④山是眉峰聚:山如美人蹙(cù)起的眉毛。

⑤欲:想要。

⑥眉眼盈盈处:山水交汇的地方。

⑦才始:方才。

水像美人流动的眼波,山如美人蹙起的眉毛。要问朋友此行去哪里?哦,是那山水交汇的地方。刚刚送走了春天,又要送朋友离去。如果你到江南赶上了春天,就千万不要辜负了这美好的景色,一定要与春光住在一起。

这是一首送别词,词中以轻松活泼的笔调、巧妙别致的比喻、风趣俏皮的语言,表达了词人送别友人鲍浩然时的心绪。

词的上阕,词人将江南秀丽的山水比作女子的眉毛和眼波,极富人情味,也暗示好友即将归乡与家人团聚。词的下阕,词人用了两个“送”字和两个“归”字,把季节与人巧妙连接起来,表明好友与春色同归,最后表达了词人对朋友的美好祝愿。

9 浣溪沙①

[宋]苏 轼(shì)

游蕲(qí)水②清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸③溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨④子规⑤啼(tí)。

谁道人生无再少⑥?门前流水尚⑦能西!休将白发唱黄鸡⑧。

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵(xún)、弟苏辙合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一;其诗清新豪健,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;其书法擅长行、楷,能自创新意,与黄庭坚、米芾(fú)、蔡襄并称“宋四家”。著有《东坡七集》和《东坡乐府》等。

浣溪沙,词牌名。这是北宋词人苏轼写的一首触景生慨、蕴含人生哲理的小词。这首词分为上下两阕,上阕写暮春游清泉寺所见之幽雅景致,下阕就眼前“溪水西流”之景生发感慨和议论。

①浣溪沙:词牌名,不是题目。此词是作者按“浣溪沙”的调子所填。

②蕲水:地名。

③浸:泡在水中。

④萧萧暮雨:绵绵细雨。萧萧:这里形容雨声。

⑤子规:杜鹃鸟。

⑥无再少:不能再回到少年时代。

⑦尚:还(hái)。

⑧唱黄鸡:比喻时光流逝。因黄鸡可以报晓,表示时光的流逝。

游历蕲水清泉寺,寺院临近兰溪,溪水向西流去。

山脚下兰草的嫩芽有一小部分泡在水中,林间小路洁净没有泥巴。傍晚的时候,绵绵的细雨中不时传来杜鹃鸟的啼鸣。谁说人老了就不能再回到少年时代呢?门前的流水还能执着地向西奔流!不要再发白发暮年、时光流逝这样的感慨了。

这首诗上阕写自然景色,前两句描写早春时节,溪边兰草初发,溪边小径洁净无泥,一派生机盎然的景色。下阕即景抒情,以富有情趣的语言,抒发情怀。“谁道人生无再少?门前流水尚能西!”这两句道出了词人乐观的人生态度和自强不息的精神;“休将白发唱黄鸡”是词人不服老的宣言,表现出他对生活、对未来的向往和追求,体现了词人旷达乐观的性情。

10 清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处?寂寞①无行路②。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知③?除非问取④黄鹂。

百啭⑤无人能解⑥,因风⑦飞过蔷薇⑧。

黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西省九江市修水县)人,北宋著名文学家、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,与杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄庭坚为其中一宗)之称。与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,合称为“苏门四学士”。生前与苏轼齐名,世称“苏黄”。著有《山谷词》,且黄庭坚书法亦能独树一格,为“宋四家”之一。

清平乐,词牌名。“乐”读yuè。这是宋代文学家黄庭坚写的一首感叹时光去而不返的惜春词。

①寂寞:清静,寂静。

②无行路:没有留下春去的行踪。行路,指春天来去的踪迹。

③谁知:有谁知道春的踪迹。

④问取:呼唤,询问。取,语助词。

⑤百啭:形容黄鹂婉转的鸣叫。啭,鸟鸣。

⑥解:懂得,理解。

⑦因风:借着风势。

⑧蔷薇:花木名。品类甚多,花色不一,有单瓣重瓣,开时连春接夏,

有芳香,果实入药。

春天回到了哪里?寻不见它的踪迹只感苦闷寂寞。如果有人知道春天的消息,定要帮我呼唤它回来与我同住。谁也不知道春天的踪迹,只好去问一问黄鹂。然而黄鹂的婉转鸣声,谁又能懂呢?一阵风起它便随风飞过了盛开的蔷薇。

此词赋予抽象的春以具体的人的特征。词人因春天的消逝而感到寂寞,感到无处觅得安慰,像失去了亲人似的。这样通过词人的主观感受,反映出春天的可爱和春去的可惜,给读者以强烈的感染。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐