15 真理诞生于一百个问号之后 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 15 真理诞生于一百个问号之后 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 12:46:44 | ||

图片预览

文档简介

15 真理诞生于一百个问号之后

俗话说得好:“打破砂锅问到底。”它告诉我们:遇事要多问几个为什么。的确,在我们的学习生活中,要善于从司空见惯的现象中发现问题,提出问题,从而解决问题,发现真理。《真理诞生于一百个问号之后》这篇课文又告诉我们一个怎样的道理?让我们一起来读一读吧。

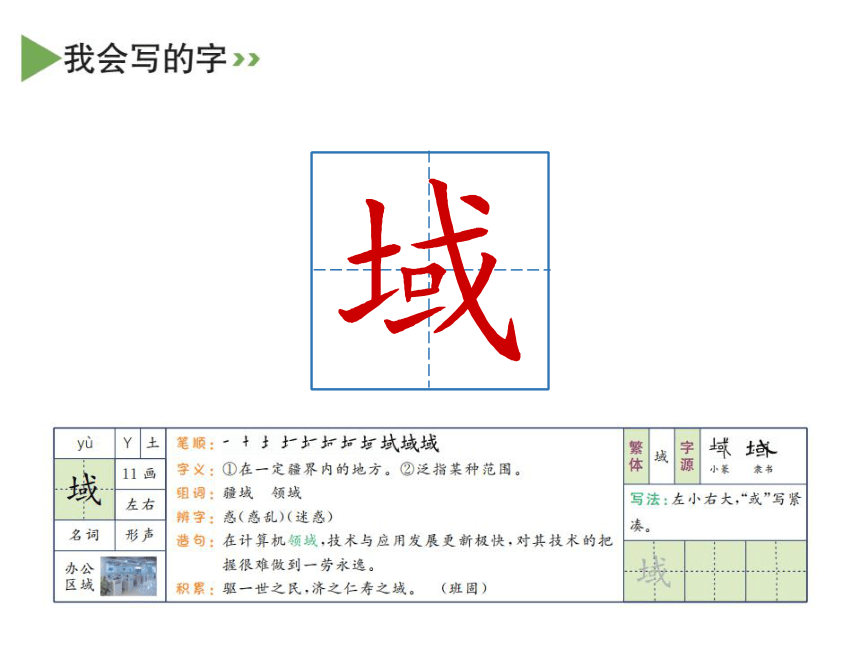

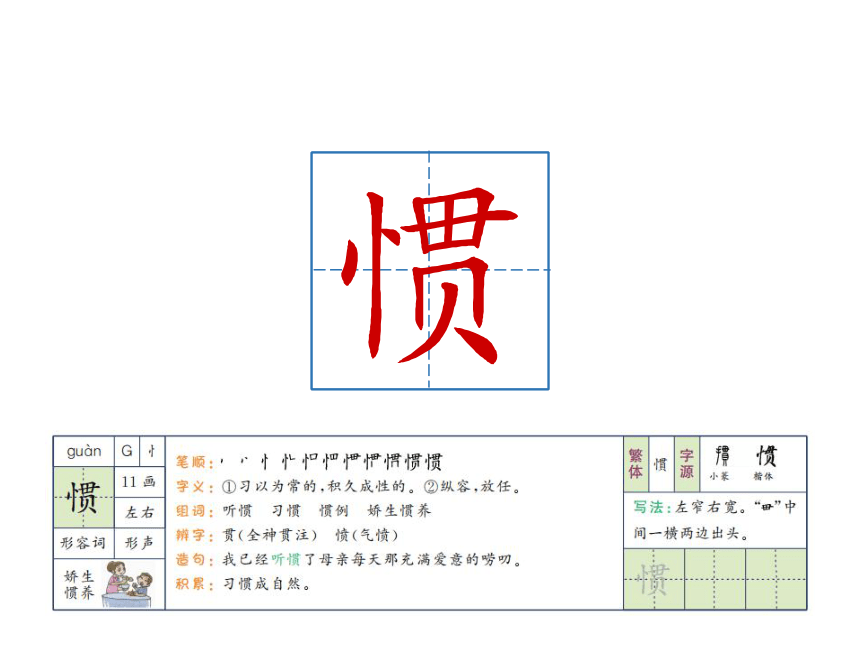

1.会写“域、惯”等12个生字,正确、流利、有感情地朗读课文。

2.理解文中关于科学发现的三个故事在写法上和内容上的相同点。(重点)

3.理解课文内容,体会文中含义深刻的句子,引导学生认识到凡事多问几个为什么的重要性。(重点)

4.体会本文语言生动、准确的特色,学习用事实说明道理的写法。(难点)

生平简介:叶永烈,1940年生,浙江温州人。著名科普

作家、传记文学作家。

文学成就:曾获全国优秀少儿读物奖、最佳传记文学奖、

第十三届中国图书奖、首届优秀传记文学作家奖等。

主要作品:《十万个为什么》《小灵通漫游未来》《历史选择了毛泽东》《毛泽东和蒋介石》《星条旗下的中国人》《胡乔木传》《马思聪传》等。

真 理 真理是人们对于客观事物及其规律的正确反映。真理是发展的相对的知识结晶。

运用:

1.面对考官的提问,他应对自如。

2.对这种坏人要提防一些。

多音字辨别

反义词

敏感——迟钝 偶然——必然

正确——错误 成功——失败

真理——谬论 遥远——附近

近义词

善于——擅长 细微——微小

普通——平常 偶然——偶尔

机遇——机会 准备——预备

近、反义词

正音:诞生(dàn yán) 酸碱(jiǎn xián)

锲而不舍(qiè qì)

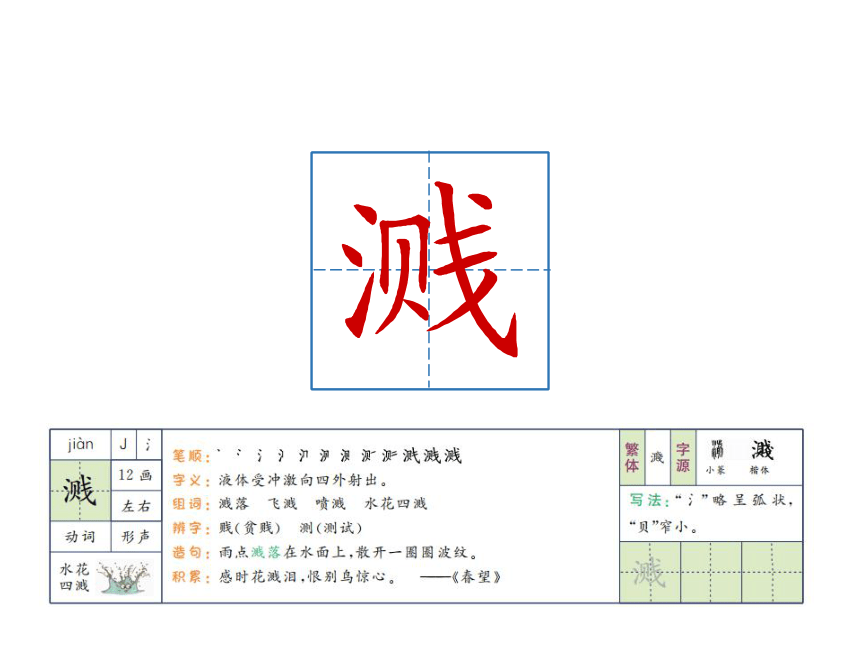

辨形:溅:“氵”略呈弧狀,“贝”窄小。

版:左右平齐,两部分间隔不宜太大。

读写易错提示

√

√

√

提

tí(提问)

dī(提防)

含反义词的成语:古为今用 苦尽甘来 来龙去脉 冷嘲热讽

里应外合 南辕北辙

词语拓展

运用:

1.他敏锐的目光似乎能看

穿一切。

2.她是一个敏感又多愁善

感的人。

科学的灵感 艺术的灵感 写作的灵感 画画的灵感

大自然的灵感 偶然的机遇 美好的机遇 成功的机遇

人生的机遇 转折的机遇

词语搭配

含有反义词的成语:见微知著 无独有偶

特殊词语

敏锐 敏感

辨析:两者都有灵敏的意思。敏锐:

是指人感觉灵敏、眼光锐利、反应

迅捷,是人的悟性所致,为应变能力

的体现,是主观世界的产物。 敏感:

感觉敏锐,对外界事物反应很快。

近义词辨析

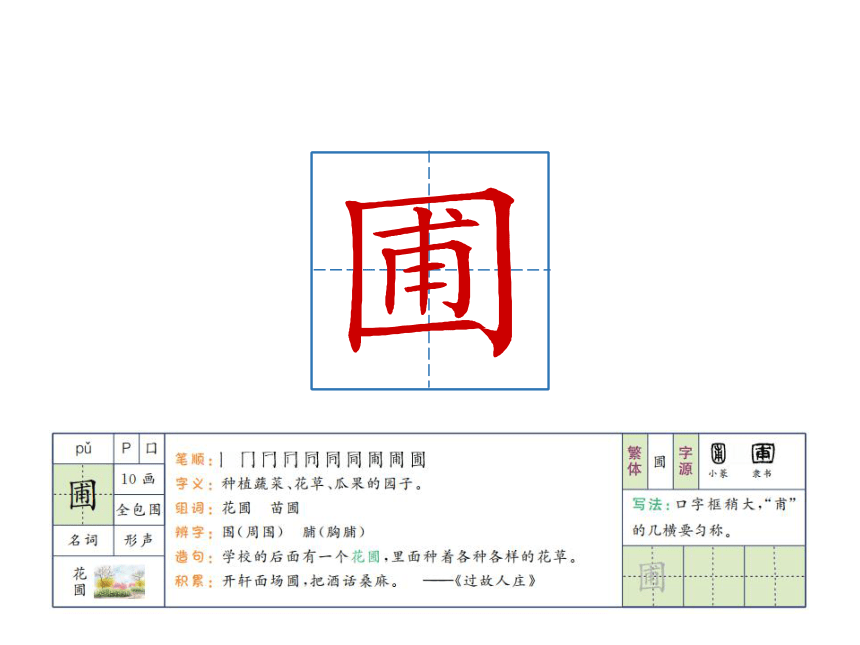

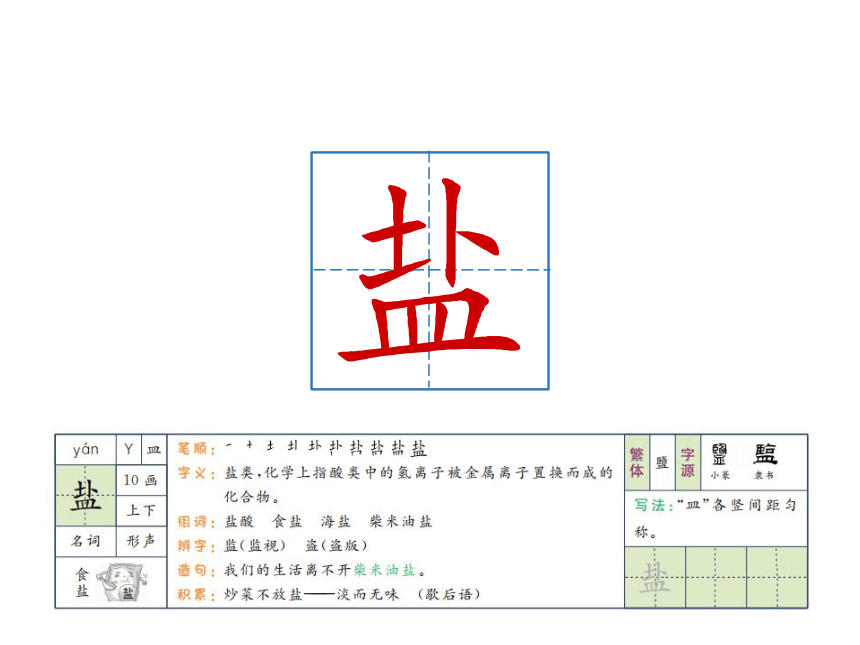

领域 司空见惯 花圃 盐酸

飞溅 石蕊 魏国 搜集

蚯蚓 出版 阶段

列举了三个事例论证论点

阅读方法

引用

修辞手法

照应法

事实论证

写作方法

其他方法

重点方法

有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。???

?

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯①的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源②,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。【句解】“?”是看出问题,不断发问、追根求源。“!”是不断解决疑问,找到真理。这也是课文中“真理诞生于一百个问号之后”这句话的意思。这个句子把抽象的道理,用直观形象的方法进行表述,给人留下了深刻的印象。

①司空见惯:看得多了,不以为奇。

造句:随地吐痰这种陋习在市民中已司空见惯。

②追根求源:追溯事物发生的根源。

造句:做科学要有严谨的态度,更要崇尚追根求源的精神。

?思考:课文是围绕哪个观点来写的?

真理诞生于一百个问号之后。

?思考:“真理诞生于一百个问号之后”的含义是什么?

只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。

第一部分(第1自然段)开门见山,提出观点。明确指出:“真理诞生于一百个问号之后”本身就是“真理”。

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。【句解】因为有醉人的香气吸引,波义耳才关注花圃中的花,既表明波义耳忙于实验,也为下文作了铺垫。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。【句解】“奇迹般”说明这种现象在当时让人觉得神秘,也表明波义耳作为一个科学家的内在潜质,引起下文对这个问题的追问。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。?由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,

?思考:波义耳提出了哪些问题?这照应了题目中的哪个词语?

(1)波义耳提出的问题:这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

(2)照应了题目中的“一百个问号”。

其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。【句解】“一直”说明这个发明的重要实用价值。

【段解】波义耳通过紫罗兰遇酸变色的现象,发现石蕊地衣中的紫色浸液的特性,制成石蕊试纸,并广泛应用于化学实验中。

无独有偶③。?20世纪初的一天,因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图,突然发现南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分,竟然不可思议地互相吻合!魏格纳被自己偶然的发现惊呆了。【句解】“无聊”“偶然”表明魏格纳是在无意中发现的,侧面反映了他在生活中善于发现问题的精神。这不会是一种巧合吧?他将地图上的一块块陆地作了比较,结果发现,从海岸线的情形看,地球上所有的大陆

③无独有偶:某种少见的情况偏有类似的出现,配成一对儿。

造句:世上无独有偶的现象很多,关键在于我们要防微杜渐,防患于未然。

?思考:“无独有偶”说明了什么?

用一个词语过渡,说明上面的事例虽然独特,但并不是独一无二的,自然引出对下一个事例的叙述。

都能较好地吻合在一起。 病愈之后,魏格纳开始认真地研究这个有趣的现象。他阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据。【句解】“认真研”“阅读了大量的相关文献”“搜集证据”表现出魏格纳积极探究,认真解决问题的科学态度。他注意到,一位名叫米歇尔逊的生物学家发现,在美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓,而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,否则,蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋。1915年, 魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

【段解】气象学家魏格纳从蚯蚓的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成。

更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。一次,他发现儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪:为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?阿瑟林斯基带着一连

串的疑问,对自己八岁的儿子进行了实验,结果表明:脑电波的变化与做梦有关。接着,他又对二十名成年人进行了反复的观察实验,最后得出结论:睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段。【句解】“反复”一词表明阿瑟林斯基试验次数之多,也表明了这个结果是以实验为依据,增加了可信性。阿瑟林斯基的研究成果,成为心理学家研究做梦的重要依据。?

【段解】阿瑟林斯基从儿子做梦时眼珠转动这个现象出发,经过反复观察分析,推断出睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波会发生较大变化,这是人容易做梦的阶段。

在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不神秘,真理并不遥远。只要你见微知著④,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有

④见微知著:见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。

造句:学习就是一个见微知著的过程,自己好好把握吧。

?思考:在第5自然段叙述的事情中,“一百个问号”指什么?“真理”指什么?

“一百个问号”指“睡觉时眼珠为什么会转动?”“眼珠转动会不会与做梦有关呢?”“会有什么关系呢?”“真理”指脑电波的变化与做梦有关,睡眠中眼珠快速转动时脑电波会发生较大变化,人也容易做梦。

第二部分(第2—5自然段):运用事例,证明观点。运用具体事例,证明前面提出的观点是正确的。

可能发现真理。【句解】这句话与开头首尾照应。开头提出自己的观点,再用三个具体事例来说明这个观点是正确的,最后再来阐述开头的观点。???

当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。【句解】这句话对发现真理的条件作了说明,科学发现中存在“偶然的机遇”,说明科学真理就存在于我们身边,它并不神秘。“只会给……”说明科学发现也并不容易,指出了科学真理的发现是有条件的,那就是给那些“独立思考”“锲而不舍”的人。“真理诞生于一百个问号之后”就是要敏锐地发现问题,坚持不懈地思考,深入地解决问题。??

?思考:课文讲了哪三个故事?分别是什么?

(1)波义耳通过紫罗兰遇酸变色的现象,发现石蕊地衣中的紫色浸液的特性,制成石蕊试纸,并广泛应用于化学实验中。

(2)气象学家魏格纳从蚯蚓的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成。

(3)阿瑟林斯基从儿子做梦时眼球转动这个现象出发,经过反复观察分析,推断出睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波会发生较大变化,这是人容易做梦的阶段。

?思考:文中这三个故事有什么相同点?

都是讲生活中偶然发现的问题;都是讲科学家发现和发明的故事;都是说明“真理诞生于一百个问号之后”。

?思考:怎样理解“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理”这句话?

这句话用“只要……就……”的句式说明“科学并不神秘,真理并不遥远”,发现真理的前提条件就是“见微知著”,能从平常的现象中发现问题,看到本质,并“不断探索”。

第三部分(第6、7自然段):总结全文,重申观点。指出科学并不神秘,也不遥远,关键在于见微知著,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

课文主要用事实论述了只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。

主题归纳

感悟心语

科学发现的“偶然机遇”只会给善于独立思考的人,而不会给任何一个不动脑筋的人,我们要有探索的欲望和求知的精神,只有这样,我们才能不断解决问号,迈向成功。

写作特点:议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用文体。用具体的事例说明道理是一种常见的写作方法,即通过列举充分且有代表性的事例来说明观点、说明道理。本文列举了三个事例来说明“真理诞生于一百个问号之后”这个论点。

仿写思路:俗话说“事实胜于雄辩”,典型有力的具体事例能增强文章的说服力。作为典型事例的来源,可以来自生活,也可以来自书籍……在描述时,要紧扣所要说明的观点,做到描述严谨、重点突出。

我的练笔:仿照课文中的写法写一段话,用具体事例说明一个观点。(如:“功夫不负有心人”“一分耕耘一分收获”)

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎默读课文,想想“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到了什么启发。

参考答案:含义:人要多问,勤思考,留心生活,见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解答了若干个问号之后,就能在现实生活中发现真理。启发:知道了科学发现的一般规律:真理诞生于一百个问号之后。科学并不神秘,真理并不遥远,关键在于见微知著,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

◎为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?每个事例是按照怎样的顺序写的?

参考答案:作者列举了三个事例:第一,波义耳制成石蕊试纸;第二, 魏格纳根据蚯蚓在地球上的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成;第三,阿瑟林斯基发现做梦时眼珠转动这个现象,推断出脑电波的变化与做梦有关。都是按照“发现问题——研究问题——解决问题”的顺序来写的。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎小练笔

仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。

参考答案:“有志者事竟成”是一句很有名的俗语,它告诉人们只要有决心,有毅力,事情终究会成功。比如东汉时期的孙敬,他每晚读书时,为了不打瞌睡,就用绳子一端系在自己的头发上,另一端系在房梁上,每当头往下垂时,绳子就会猛地拽一下他的头发,一疼就会惊醒而赶走睡意。醒后便继续发奋苦读。就这样,年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家。

无独有偶。苏秦因为在秦国求官不成,一直被人家看不起。于是,他决定要争口气。此后,他就废寝忘食地勤奋苦读。每当到了深夜,四周一片静悄悄时,苏秦已经是头昏脑涨,总想睡觉,他就用锥子刺自己的大腿,人便清醒了。苏秦用刺股的办法发奋读书,继而出去闯荡天下,终于事业有成,开创了自己辉煌的政治生涯。再如西汉的匡衡,家里很穷,但他非常喜欢读书。可是他家晚上没有油点灯,邻居房里点着灯,所以他就在墙壁上凿了一个洞,借洞里传出来的光看书,最后成为西汉时期著名的学者。这就是“凿壁借光”的故事。

有志者事竟成。其实做事只要肯下功夫,汗水就不会辜负他。

俗话说得好:“打破砂锅问到底。”它告诉我们:遇事要多问几个为什么。的确,在我们的学习生活中,要善于从司空见惯的现象中发现问题,提出问题,从而解决问题,发现真理。《真理诞生于一百个问号之后》这篇课文又告诉我们一个怎样的道理?让我们一起来读一读吧。

1.会写“域、惯”等12个生字,正确、流利、有感情地朗读课文。

2.理解文中关于科学发现的三个故事在写法上和内容上的相同点。(重点)

3.理解课文内容,体会文中含义深刻的句子,引导学生认识到凡事多问几个为什么的重要性。(重点)

4.体会本文语言生动、准确的特色,学习用事实说明道理的写法。(难点)

生平简介:叶永烈,1940年生,浙江温州人。著名科普

作家、传记文学作家。

文学成就:曾获全国优秀少儿读物奖、最佳传记文学奖、

第十三届中国图书奖、首届优秀传记文学作家奖等。

主要作品:《十万个为什么》《小灵通漫游未来》《历史选择了毛泽东》《毛泽东和蒋介石》《星条旗下的中国人》《胡乔木传》《马思聪传》等。

真 理 真理是人们对于客观事物及其规律的正确反映。真理是发展的相对的知识结晶。

运用:

1.面对考官的提问,他应对自如。

2.对这种坏人要提防一些。

多音字辨别

反义词

敏感——迟钝 偶然——必然

正确——错误 成功——失败

真理——谬论 遥远——附近

近义词

善于——擅长 细微——微小

普通——平常 偶然——偶尔

机遇——机会 准备——预备

近、反义词

正音:诞生(dàn yán) 酸碱(jiǎn xián)

锲而不舍(qiè qì)

辨形:溅:“氵”略呈弧狀,“贝”窄小。

版:左右平齐,两部分间隔不宜太大。

读写易错提示

√

√

√

提

tí(提问)

dī(提防)

含反义词的成语:古为今用 苦尽甘来 来龙去脉 冷嘲热讽

里应外合 南辕北辙

词语拓展

运用:

1.他敏锐的目光似乎能看

穿一切。

2.她是一个敏感又多愁善

感的人。

科学的灵感 艺术的灵感 写作的灵感 画画的灵感

大自然的灵感 偶然的机遇 美好的机遇 成功的机遇

人生的机遇 转折的机遇

词语搭配

含有反义词的成语:见微知著 无独有偶

特殊词语

敏锐 敏感

辨析:两者都有灵敏的意思。敏锐:

是指人感觉灵敏、眼光锐利、反应

迅捷,是人的悟性所致,为应变能力

的体现,是主观世界的产物。 敏感:

感觉敏锐,对外界事物反应很快。

近义词辨析

领域 司空见惯 花圃 盐酸

飞溅 石蕊 魏国 搜集

蚯蚓 出版 阶段

列举了三个事例论证论点

阅读方法

引用

修辞手法

照应法

事实论证

写作方法

其他方法

重点方法

有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。???

?

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯①的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源②,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。【句解】“?”是看出问题,不断发问、追根求源。“!”是不断解决疑问,找到真理。这也是课文中“真理诞生于一百个问号之后”这句话的意思。这个句子把抽象的道理,用直观形象的方法进行表述,给人留下了深刻的印象。

①司空见惯:看得多了,不以为奇。

造句:随地吐痰这种陋习在市民中已司空见惯。

②追根求源:追溯事物发生的根源。

造句:做科学要有严谨的态度,更要崇尚追根求源的精神。

?思考:课文是围绕哪个观点来写的?

真理诞生于一百个问号之后。

?思考:“真理诞生于一百个问号之后”的含义是什么?

只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。

第一部分(第1自然段)开门见山,提出观点。明确指出:“真理诞生于一百个问号之后”本身就是“真理”。

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。【句解】因为有醉人的香气吸引,波义耳才关注花圃中的花,既表明波义耳忙于实验,也为下文作了铺垫。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。【句解】“奇迹般”说明这种现象在当时让人觉得神秘,也表明波义耳作为一个科学家的内在潜质,引起下文对这个问题的追问。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。?由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,

?思考:波义耳提出了哪些问题?这照应了题目中的哪个词语?

(1)波义耳提出的问题:这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

(2)照应了题目中的“一百个问号”。

其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。【句解】“一直”说明这个发明的重要实用价值。

【段解】波义耳通过紫罗兰遇酸变色的现象,发现石蕊地衣中的紫色浸液的特性,制成石蕊试纸,并广泛应用于化学实验中。

无独有偶③。?20世纪初的一天,因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图,突然发现南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分,竟然不可思议地互相吻合!魏格纳被自己偶然的发现惊呆了。【句解】“无聊”“偶然”表明魏格纳是在无意中发现的,侧面反映了他在生活中善于发现问题的精神。这不会是一种巧合吧?他将地图上的一块块陆地作了比较,结果发现,从海岸线的情形看,地球上所有的大陆

③无独有偶:某种少见的情况偏有类似的出现,配成一对儿。

造句:世上无独有偶的现象很多,关键在于我们要防微杜渐,防患于未然。

?思考:“无独有偶”说明了什么?

用一个词语过渡,说明上面的事例虽然独特,但并不是独一无二的,自然引出对下一个事例的叙述。

都能较好地吻合在一起。 病愈之后,魏格纳开始认真地研究这个有趣的现象。他阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据。【句解】“认真研”“阅读了大量的相关文献”“搜集证据”表现出魏格纳积极探究,认真解决问题的科学态度。他注意到,一位名叫米歇尔逊的生物学家发现,在美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓,而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,否则,蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋。1915年, 魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

【段解】气象学家魏格纳从蚯蚓的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成。

更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。一次,他发现儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪:为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?阿瑟林斯基带着一连

串的疑问,对自己八岁的儿子进行了实验,结果表明:脑电波的变化与做梦有关。接着,他又对二十名成年人进行了反复的观察实验,最后得出结论:睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段。【句解】“反复”一词表明阿瑟林斯基试验次数之多,也表明了这个结果是以实验为依据,增加了可信性。阿瑟林斯基的研究成果,成为心理学家研究做梦的重要依据。?

【段解】阿瑟林斯基从儿子做梦时眼珠转动这个现象出发,经过反复观察分析,推断出睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波会发生较大变化,这是人容易做梦的阶段。

在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不神秘,真理并不遥远。只要你见微知著④,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有

④见微知著:见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。

造句:学习就是一个见微知著的过程,自己好好把握吧。

?思考:在第5自然段叙述的事情中,“一百个问号”指什么?“真理”指什么?

“一百个问号”指“睡觉时眼珠为什么会转动?”“眼珠转动会不会与做梦有关呢?”“会有什么关系呢?”“真理”指脑电波的变化与做梦有关,睡眠中眼珠快速转动时脑电波会发生较大变化,人也容易做梦。

第二部分(第2—5自然段):运用事例,证明观点。运用具体事例,证明前面提出的观点是正确的。

可能发现真理。【句解】这句话与开头首尾照应。开头提出自己的观点,再用三个具体事例来说明这个观点是正确的,最后再来阐述开头的观点。???

当然,见微知著、善于发问并不断探索的能力,不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的,科学的灵感,绝不是坐等可以等来的。如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话,那么这种“偶然的机遇”只会给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。【句解】这句话对发现真理的条件作了说明,科学发现中存在“偶然的机遇”,说明科学真理就存在于我们身边,它并不神秘。“只会给……”说明科学发现也并不容易,指出了科学真理的发现是有条件的,那就是给那些“独立思考”“锲而不舍”的人。“真理诞生于一百个问号之后”就是要敏锐地发现问题,坚持不懈地思考,深入地解决问题。??

?思考:课文讲了哪三个故事?分别是什么?

(1)波义耳通过紫罗兰遇酸变色的现象,发现石蕊地衣中的紫色浸液的特性,制成石蕊试纸,并广泛应用于化学实验中。

(2)气象学家魏格纳从蚯蚓的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成。

(3)阿瑟林斯基从儿子做梦时眼球转动这个现象出发,经过反复观察分析,推断出睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波会发生较大变化,这是人容易做梦的阶段。

?思考:文中这三个故事有什么相同点?

都是讲生活中偶然发现的问题;都是讲科学家发现和发明的故事;都是说明“真理诞生于一百个问号之后”。

?思考:怎样理解“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理”这句话?

这句话用“只要……就……”的句式说明“科学并不神秘,真理并不遥远”,发现真理的前提条件就是“见微知著”,能从平常的现象中发现问题,看到本质,并“不断探索”。

第三部分(第6、7自然段):总结全文,重申观点。指出科学并不神秘,也不遥远,关键在于见微知著,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

课文主要用事实论述了只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。

主题归纳

感悟心语

科学发现的“偶然机遇”只会给善于独立思考的人,而不会给任何一个不动脑筋的人,我们要有探索的欲望和求知的精神,只有这样,我们才能不断解决问号,迈向成功。

写作特点:议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达作者的观点和主张的常用文体。用具体的事例说明道理是一种常见的写作方法,即通过列举充分且有代表性的事例来说明观点、说明道理。本文列举了三个事例来说明“真理诞生于一百个问号之后”这个论点。

仿写思路:俗话说“事实胜于雄辩”,典型有力的具体事例能增强文章的说服力。作为典型事例的来源,可以来自生活,也可以来自书籍……在描述时,要紧扣所要说明的观点,做到描述严谨、重点突出。

我的练笔:仿照课文中的写法写一段话,用具体事例说明一个观点。(如:“功夫不负有心人”“一分耕耘一分收获”)

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎默读课文,想想“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到了什么启发。

参考答案:含义:人要多问,勤思考,留心生活,见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解答了若干个问号之后,就能在现实生活中发现真理。启发:知道了科学发现的一般规律:真理诞生于一百个问号之后。科学并不神秘,真理并不遥远,关键在于见微知著,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。

◎为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?每个事例是按照怎样的顺序写的?

参考答案:作者列举了三个事例:第一,波义耳制成石蕊试纸;第二, 魏格纳根据蚯蚓在地球上的分布情况,推论地球上大陆和海洋的形成;第三,阿瑟林斯基发现做梦时眼珠转动这个现象,推断出脑电波的变化与做梦有关。都是按照“发现问题——研究问题——解决问题”的顺序来写的。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎小练笔

仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。

参考答案:“有志者事竟成”是一句很有名的俗语,它告诉人们只要有决心,有毅力,事情终究会成功。比如东汉时期的孙敬,他每晚读书时,为了不打瞌睡,就用绳子一端系在自己的头发上,另一端系在房梁上,每当头往下垂时,绳子就会猛地拽一下他的头发,一疼就会惊醒而赶走睡意。醒后便继续发奋苦读。就这样,年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家。

无独有偶。苏秦因为在秦国求官不成,一直被人家看不起。于是,他决定要争口气。此后,他就废寝忘食地勤奋苦读。每当到了深夜,四周一片静悄悄时,苏秦已经是头昏脑涨,总想睡觉,他就用锥子刺自己的大腿,人便清醒了。苏秦用刺股的办法发奋读书,继而出去闯荡天下,终于事业有成,开创了自己辉煌的政治生涯。再如西汉的匡衡,家里很穷,但他非常喜欢读书。可是他家晚上没有油点灯,邻居房里点着灯,所以他就在墙壁上凿了一个洞,借洞里传出来的光看书,最后成为西汉时期著名的学者。这就是“凿壁借光”的故事。

有志者事竟成。其实做事只要肯下功夫,汗水就不会辜负他。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐