11 十六年前的回忆 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 十六年前的回忆 课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 11:24:19 | ||

图片预览

文档简介

11 十六年前的回忆

我们今天的幸福生活来之不易,为了新中国的解放,无数仁人志士抛头颅、洒热血。李大钊同志是中国革命先驱,本文是他的女儿李星华回忆父亲遇害全过程的文章,读来令人动容。让我们走进课文,一起来感受革命先烈的赤子情怀。

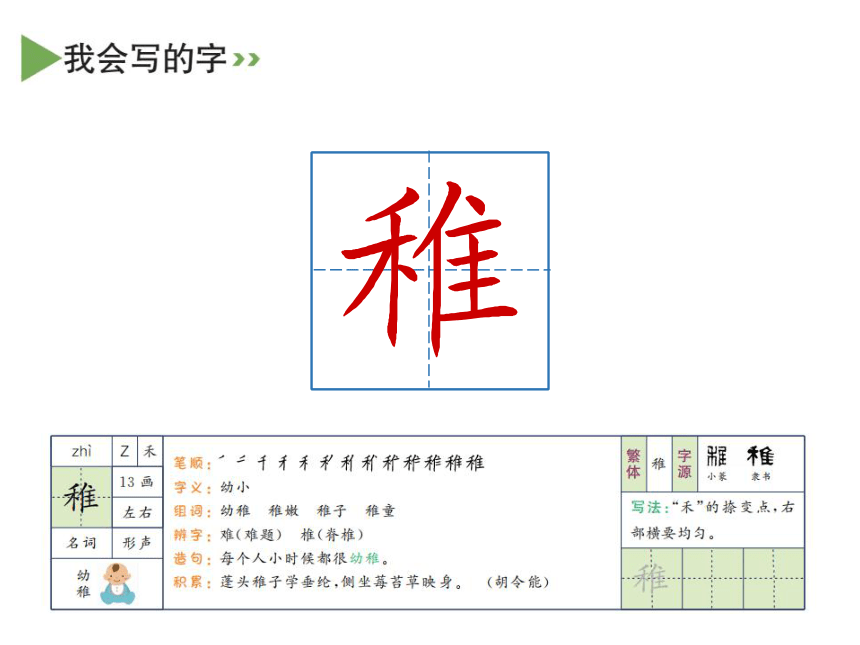

1.会写“稚、避”等15个生字。掌握“书籍、幼稚、含糊、沉着、会意”等词语。(重点)

2.正确、流利、有感情地朗读课文。(重点)

3.理解含义深刻的句子。领悟课文前后照应的表达方法。(难点)

4.了解李大钊在被捕前、被捕时和被捕后与敌人作斗争的事迹,受到生动的革命传统教育。(难点)

生平简介:李星华(1911~1979),生于河北省乐亭县大黑坨村,中国共产党创始人李大钊的女儿。李大钊就义后,李星华和母亲被迫回到河北乐亭乡下。中华人民共和国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。

代表作品:《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事传说集》《十六年前的回忆》。

李大钊(1889—1927),字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国最早的马克思主义者,中国共产党的主要创始人之一和早期领导人。俄国十月社会主义革命后,编辑《新青年》,传播马克思列宁主义,积极领导了五四运动。1920年在北京建立共产主义小组。1927年4月6日被张作霖逮捕,受尽酷刑,始终坚贞不屈,4月28日在北京英勇就义。

运用:

他一边埋头找东西,一边不停地埋怨我丢三落四。

多音字辨别

反义词

幼稚——成熟 含糊——清楚

破坏——保护 慈祥——凶恶

纷乱——安定 轻易——困难

近义词

残暴——残酷 含糊——模糊

安宁——安定 可惜——惋惜

占据——占领 坚决——坚定

近、反义词

正音:避免(pì bì) 瞅见(chǒu qiū) 魔鬼(mú mó)

辨形:魔,“广”的撇要长而舒展,里面要写紧凑。

读写易错提示

√

√

√

埋

mái(埋头)

mán(埋怨)

ABAC式词语:不依不饶 相辅相成 无边无际 好言好语 可亲可敬

“AA地”式词语:渐渐地 默默地 慢慢地 悄悄地 静静地 沉沉地

词语拓展

运用:

1.对这件事情不能轻易下

结论。

2.这次的测试题很容易。

恐怖的眼光 凶恶的眼光 温柔的眼光 关心的眼光 慈祥的眼光

苍白的脸 红润的脸 幸福的脸 微笑的脸 哭泣的脸

词语搭配

ABAC式词语:不慌不忙

“AA地”式词语:重重地

特殊词语

轻易 容易

辨析:都可作形容词,都含有“不费

力,简单”的意思。“轻易”除作形容

词,指简单容易外,还可作副词,

指随随便便;“容易”为形容词,一般

形容做起来不费事,或发生某种变

化的可能性大。

近义词辨析

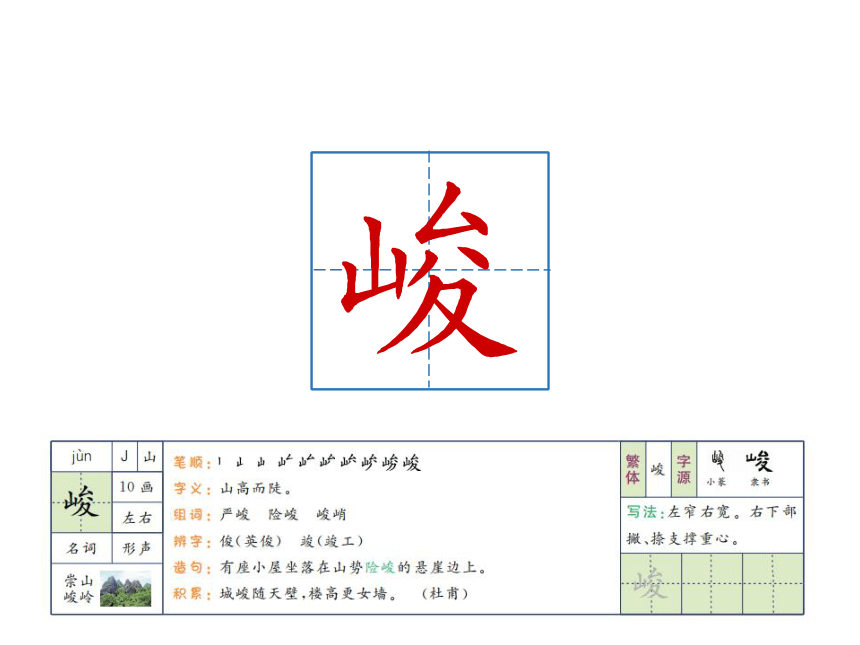

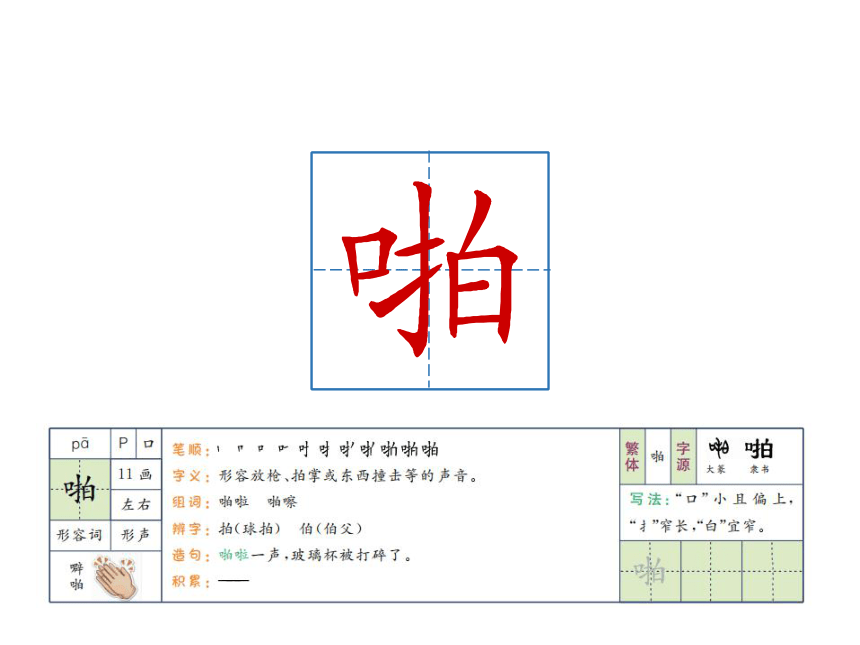

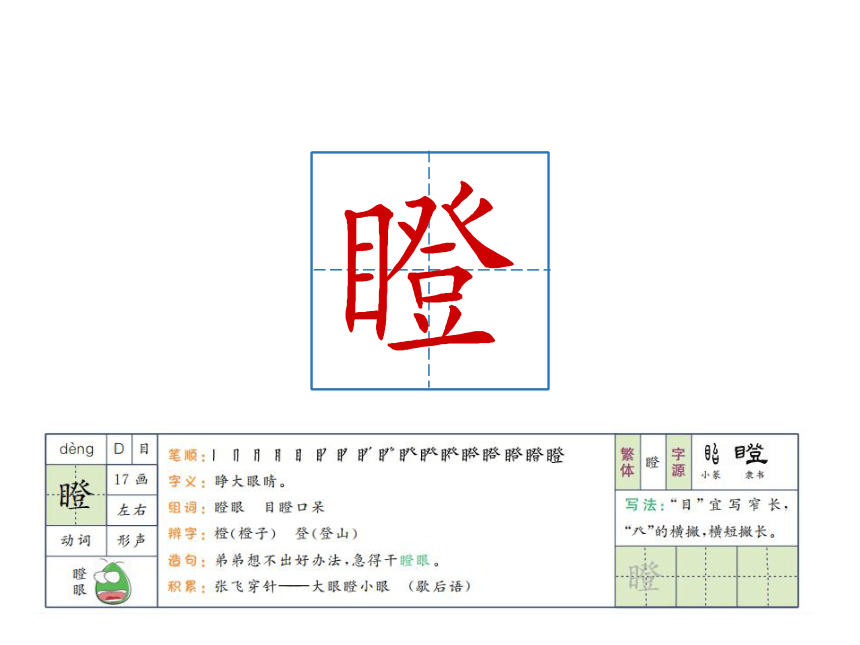

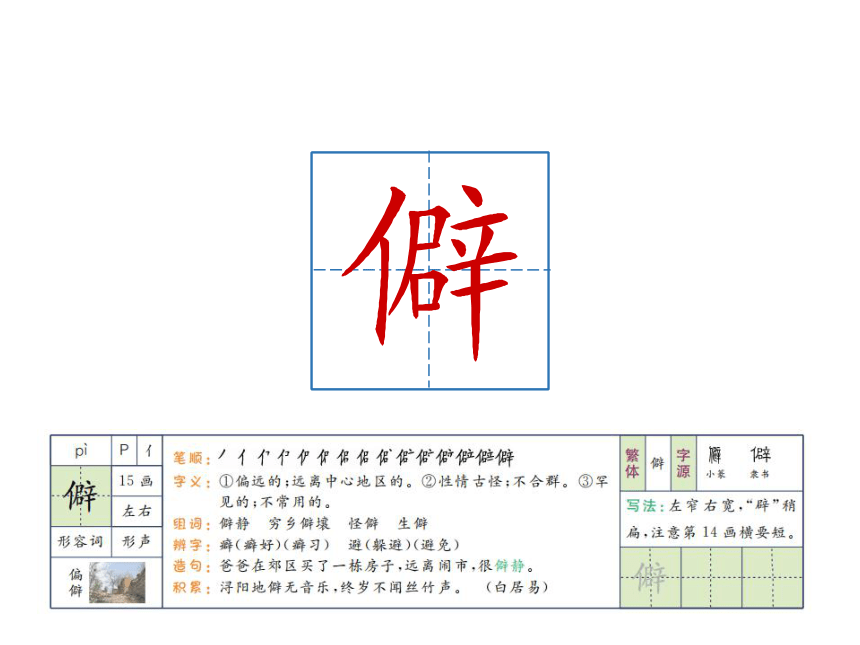

幼稚 避免 崇山 峻岭 噼啪

僻静 瞅一眼 瞪眼 靴子 魔鬼

酷刑 哼叫 捆绑 啃骨头 执行长袍

按文章的记叙顺序划分部分并概括大意的方法。

阅读方法

比喻

修辞手法

对比的写法

写作方法时间顺序、前后照应

写作方法

其他方法

重点方法

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难①日,离现在已经十六年了。【句解】开篇直接交代了要回忆的时间,照应文题与结尾。强调了“永远忘不了”,同时也点明“忘不了”的原因——“那是父亲的被难日”。??

?

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。【句解】“那年春天”转入下文的回忆。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。【句解】父亲为了革命事业早出晚归,对于革命事业非常忠诚,也可以看出当时形势的严峻。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。??

我奇怪地问他:“爹,为什么要烧掉呢?怪可惜的。”

①被难:因灾祸或重大变故而丧失生命。本文中指李大钊同志被军阀杀害。

造句:明天是江姐被难的日子,我们要永远记住她。?

?课题解读:回忆,回想起的事物。“十六年前的回忆”指对十六年前发生的事情的记忆。

?思考:初读课文后,你感受到了什么?

我们感受到了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质。

?思考:父亲为什么要把书和有字的纸片投到火炉里去?

联系下文(第6自然段开头)可知,军阀张作霖要派人来检查,为了避免党组织被破坏,所以父亲要烧掉书和有字的纸片,表现了他对革命事业的忠诚。

第一部分(第1自然段):写“我”永远忘不了父亲的被难日。

待了一会儿,父亲才回答:“不要了就烧掉。你小孩子家知道什么!”【句解】“奇怪”表明“我”对父亲的举动很不理解,对父亲的态度更是充满疑惑;“待了一会儿”“才回答”表明父亲给“我”的回答是经过思考的。

父亲一向是很慈祥②的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚③可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。【句解】充分表明了父亲对“我们”的慈爱。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊④地回答我。(对比)【句解】“耐心”和“含糊”形成鲜明对比,也表明父亲对革命事业是很慎重的。?

【段解】父亲每天回来很晚,还烧掉一部分书籍。

后来听母亲说,军阀⑤张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。【句解】和前面“我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去”这句话相照应,说明李大钊具有高度的警惕性和无限忠于党的可贵品质。使读者对事情的来龙

②慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。

造句:奶奶是一位慈祥的老人。

③幼稚:①形容头脑简单或缺乏经验。②年纪小。

造句:我发现自己的想法很幼稚。

④含糊:不明确;不清晰。本文中指李大钊没有清楚地回答女儿的问题。

造句:他说话办事向来都是斩钉截铁,从来不含糊。

⑤军阀:旧时拥有武装部队,割据一方,自成派系的人。

造句:在军阀混战的年代里,劳动人民生活在水深火热之中。

?思考:为什么平时父亲总是那么“耐心”,这次却这样“含糊”?

作者当时年纪小,对父亲为什么烧掉书籍和文件不理解。她好奇地问父亲,却只得到一个含糊的回答。这同父亲平常不管工作多忙、不管女儿提出的问题多么幼稚可笑,都耐心地回答和解释形成了鲜明的对照。

去脉了解得更加清楚,得到的印象和感受也深刻。才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。【句解】工友被抓,预示着敌人已经开始疯狂地镇压革命者,同时也暗示着父亲的处境越来越危险。

局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”(反问句)(语言描写)【句解】这是对李大钊的语言描写。李大钊明知局势严峻,处境十分危险,但他将革命事业看得比生命还重要,坚决不离开自己的工作岗位。“我哪能离开呢?”这个反问句,语气坚定,表现了他对革命事业高度负责的品质。母亲只好不再说什么了。?

【段解】父亲明白形势的险恶、处境的危险,但决不离开自己的工作岗位,被捕前的父亲是一位对工作高度负责的革命者。

?思考:“局势越来越严峻”表现在哪里?

“局势越来越严峻”表现在:父亲早出晚归;张作霖要派人来检查,父亲烧毁书籍和文件;工友阎振三被抓。

可怕的一天果然来了。【句解】过渡句。“果然”表明事情的发生在预料之中。4月6日的早晨,妹妹换上了新夹衣,母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字,我坐在外间的长木椅上看报。短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐⑥的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。【句解】写出了李大钊同志被捕时的紧张气氛。敌人还没进屋就先放枪,而且是纷乱的喊叫,可以看出敌人是虚张声势,与下文“父亲不慌不忙地向外走去”形成对比,父亲的“不慌不忙”与敌人的来势汹汹形成了鲜明对比。

“什么?爹!”我瞪着眼睛问父亲。

“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

【句解】在敌人面前,“我”的恐惧与父亲的沉着、平和形成对比,表现了父亲的沉着、镇定和无畏。

⑥尖锐:(声音)高而刺耳。本文中指枪声高而刺耳。

造句:一声尖锐的汽笛声打破了黎明的静寂。

第二部分(第2—7自然段):写父亲被捕前,局势十分危急,但他仍然坚持在北京进行革命工作。

父亲不慌不忙地向外走去。(动作、神态描写)【句解】写出了父亲面对敌人时的从容不迫、沉着镇定,“不慌不忙”表现了父亲的临危不惧。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静⑦的小屋里。

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐惧⑧的眼光瞅了瞅父亲。?【句解】“剧烈地跳动、恐惧的眼光”写出了“我”的惊恐。

【段解】父亲被捕前紧张的环境气氛和“我”的恐惧,突出表现了父亲的沉着冷静。

“不要放走一个!”窗外响起粗暴的吼声。穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入⑨,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。(比喻)他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。【句解】“粗暴、魔鬼、枪口对着父亲和我”写出了敌人的凶残。仅仅是父亲和“我”两个人,敌人却如此兴师动众,也是鲜明的对比。在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三。【句解】这句话与前面“工友阎振三一早上街买东西,直到夜里

⑦僻静:偏僻清静。

造句:自从修了公路,一向僻静的小山村也热闹起来了。

⑧恐惧:惊慌害怕。

造句:听见狼的叫声,我非常恐惧。

⑨一拥而入:指一下子全都拥了进去。出自明·冯梦龙《醒世恒言》。本文中指宪兵、侦探和警察一起冲进了李大钊的家里。

造句:体育场的大门刚一打开,球迷们就一拥而入。

?思考:“我”的心理与神态表明了什么?

“我”的心理与神态表明“我”很害怕,也从侧面说明当时的情形非常紧张。

还不见回来”照应,这就交代了事情的来龙去脉,而且说明李大钊的品质,也教育了工友,他宁可遭受折磨,也不泄露党的秘密。他的胳膊上拴着绳子,被一个肥胖的便衣侦探拉着。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三:“你认识他吗?” ?

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。【句解】很显然阎振三受了苦刑,但他仍然坚强不屈,不出卖党内人士。

“哼!你不认识?我可认识他。”侦探冷笑着,又吩咐他手下的那一伙,“看好,别让他自杀!”

他们仔细地把父亲全身搜了一遍。父亲保持着他那惯有的严峻⑩态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。(神态描写)【句解】父亲明白对这些人是没有道理可讲的,看得出敌人是无理霸道的。同时,敌人面对父亲时的慌乱、心虚与父亲平静而无畏的态度形成了鲜明的对比。?

⑩严峻:严厉;严肃。本文中指李大钊的态度很严肃。

造句:爸爸的表情非常严峻。

?思考:对便衣侦探的描写体现了什么?

对便衣侦探的外貌描写饱含着对他们的厌恶和憎恨。

?思考:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”从这句话中,你体会到了什么?

我体会到了李大钊临危不惧、把生死置之度外的大无畏的革命精神。与那些便衣侦探的“粗暴的吼声”“满脸横肉”“冷笑着”的态度形成了鲜明对比。

【段解】被捕时的父亲是一位临危不惧的革命者。

残暴的匪徒把父亲绑起来,拖走了。我也被他们带走了。在高高的砖墙围起来的警察厅的院子里,我看见母亲和妹妹也都被带来了。我们被关在女拘留所里。

十几天过去了,我们始终没看见父亲。有一天,我们正在啃手里的窝窝头,听见警察喊我们母女的名字,说是提审。

【段解】父亲被抓走了,我们也被关起来。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。【句解】暗示敌人对父亲施了重刑。我看到了他那乱蓬蓬?的长头发下面的平静而慈祥的脸。(外貌、神态描写)【句解】“平静”说明李大钊经历残酷的折磨后依旧坚强,“慈祥”充分体现了李大钊对亲人的爱。从这句话中,可以体会到虽然李大钊同志受到了严刑拷打,但是却改变不了他坚定

?乱蓬蓬:形容须发或草木凌乱。

造句:我早上刚起床的时候头发总是乱蓬蓬的。

第三部分(第8-17自然段):写父亲被捕的经过。

的信念,从中可以看出他有一颗坚强的心。?

“爹!”我忍不住喊出声来。母亲哭了,妹妹也跟着哭起来了。【句解】“忍不住”“哭”表明“我们”很心疼父亲。

“不许乱喊!”法官拿起惊堂木重重地在桌子上拍了一下。

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。(神态描写)【句解】“非常……非常……”凸显父亲的安定与沉着。正是因为这样,他才能在敌人的严刑拷打下毫不动摇,面对亲人也不忧伤;相反的,他用“安定、沉着”影响亲人,使她们化悲痛为力量。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。?【句解】破折号的作用是解释说明,表现了父亲对革命事业充满必胜的信心。

【段解】法庭上的父亲是一位坚定沉着,将生死置之度外的革命者。

“这是我的妻子。”他指着母亲说。接着他又指了一下我和妹妹:“这是我的两个孩子。”

?思考:“我”在法庭上见到父亲时,父亲是什么样子的?这说明了什么?

“没戴眼镜,乱蓬蓬的头发”——李大钊经受敌人的残酷折磨。

“平静而慈祥的脸”——说明父亲对敌人的无所畏惧和对亲人的爱。

?思考:面对严刑拷打和家人的哭喊,父亲是怎样的反应,为何会有这样的反应?

面对亲人的哭喊,父亲只是“瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着”。这是因为“他的心被一种伟大的力量占据着”,这就是他对于革命事业的信心。正因为父亲对革命事业充满必胜的信心,所以他在极端危险和困难的情况下能够坦然自若;不但在敌人的严刑拷打下毫不动摇,而且也不因亲人的喊声、哭声而忧伤。相反,他用“安定”“沉着”来感染亲人,使她们化悲痛为力量。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。我不知道当时哪里来的机智和勇敢。【句解】“我”在法庭上表现得积极勇敢,是因为父亲平时对“我”的教育和熏陶,“我”看到了父亲在法庭上的表现,“我”从父亲那里获取了无穷的力量。

“不要多嘴!”法官怒气冲冲的,又拿起他面前那块木板狠狠地拍了几下。【句解】这句话充分地表现了敌人的丑恶嘴脸。

父亲立刻就会意?了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。”父亲说完了这段话,又望了望我们。【句解】父亲的话既是对“我”的赞许,也是对家人的关爱。他希望“我们”能勇敢地活下去。

法官命令把我们押下去。我们就这样跟父亲见了一面,匆匆分别了。想不到这竟是我们最后一次见面。【句解】“想不到”“竟”表现了“我”对这次见面的感慨,点明“我们”与父亲永别了。

【段解】在法庭上“我们”跟父亲见面的情形。

?会意:领会别人没有明白表示的意思。本文中指父亲明白了“我”说是他最大的孩子的用意。

造句:读书的乐趣在于读到会意之处时,脸上掩饰不住的微笑。

拓展:“父亲说完了这段话,又望了望我们。”想象一下父亲想说些什么?

示例:我的亲人们,我可能很快就要被敌人杀害,你们一定要坚强,要化悲痛为力量,随时准备着和反动派进行你死我活的斗争,要相信黑暗只是暂时的,曙光就在眼前。

思考:课文哪些地方运用了对比的写法?有什么表达效果?

“被捕前”“被捕时”“被审时”三部分内容,均采用了对比的写法。例如,父亲整理书籍、文件时对“我”的提问所表现出的含糊、敷衍的态度与平时的耐心形成对比;敌人的虚张声势、凶狠残暴与父亲的沉着、从容形成对比;面对敌人,“我”的恐惧与父亲的沉着、平和形成对比。通过对比,突出了李大钊作为革命者的镇定从容和不怕牺牲的大无畏精神。

28日黄昏,警察叫我们收拾行李出拘留所。

我们回到家里,天已经全黑了。第二天,舅老爷到街上去买报。他是哭着从街上回来的,手里无力地握着一份报。我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑?”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。【句解】“昏倒”“昏过去”“刚刚叫醒又昏过去”这些都表明了“我们”极度悲伤,承受着失去亲人的巨大痛苦。

【段解】我们回到家,第二天看到父亲遇害的消息。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”(语言描写)【句解】对母亲的语言描写,说明母亲没有在悲痛中倒下,她要“我”记住敌人欠下的血债,表现出母亲对亲人的怀念以及对敌人的无比痛恨。

?绞刑:死刑的一种,用绳子勒死。

造句:恶贯满盈的匪徒被处以绞刑了。

第四部分(第18-29自然段):写父亲在法庭上的镇定、沉着。

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”【句解】反复强调了父亲遇害的日子,与文章的开头形成了照应关系。这样写使文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

【段解】母亲叮嘱“我”记住父亲遇害的日子。

思考:这样的结尾有什么作用?

与文章的开头相呼应。突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

思考:课文写了那几件事?

课文按照李大钊被捕前、被捕时、被审时和遇害后的顺序,写了四件事。第一件事,李大钊在局势十分危急的时刻,仍然坚持在北京进行革命工作;第二件事,李大钊被捕的经过;第三件事,李大钊在法庭上所表现出的坚定与沉着;第四件事,全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛的情形。

第五部分(第30-33自然段):写全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛的情形。

本文通过对李大钊同志被捕前到遇害后情形的回忆,展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切怀念。

主题归纳

感悟心语

李大钊烈士的一生虽然短暂,但是他的思想和事迹却永远激励着我们。我们今天的幸福生活是无数革命先烈用鲜血换来的,英勇献身的革命先烈永远活在我们心中;我们要继承革命先烈的遗志,完成未完成的事业,做革命事业的接班人。

写作特点:李大钊在被捕前、被捕时、被审时的所言所行,表现了他忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,这些高贵品质正是作者所赞扬的,也是本文的主题所在。

仿写思路:写人记事的文章主要是通过人物形象来表现主题的,可以从对人物的语言、动作、神态、心理、外貌的描写中来分析人物形象,从而归纳主题。

我的练笔:写一写身边熟悉的人物,运用多种描写方法来表现人物的性格。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎有感情地朗读课文。

参考答案:首先借助工具书解决生字词,然后多读几遍,达到正确流利的要求,最后在理解课文内容的基础上,融入自己的情感,用低沉舒缓的语调朗读。

◎默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

参考答案:本文按时间顺序,先写了父亲被捕前烧掉文件和书籍,以及工友阎振三被抓;然后写了父亲被捕时的情景,主要表现了敌人的残暴,父亲的处变不惊;接着写了法庭上父亲与敌人斗争的情景,表现了父亲的镇定沉着;最后写了父亲遇害后,全家人无比悲痛的情形。给我印象最深的是李大钊在法庭上的表现:虽然遭受了严刑拷打,但是他毫不动摇,依旧坚定;面对家人的时候,他用“安定”“沉着”感染着亲人,使亲人化悲痛为力量。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

◇我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

◇父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

◇父亲不慌不忙地向外走去。

参考答案:“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。”

从这两句话中我体会到了李大钊为了革命事业早出晚归,对于革命事业非常忠诚,也可以看出当时形势的严峻。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有什么好处。

参考答案:课文的最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲遇害的日子,这与文章的开头形成了照应关系。这样写使文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

◎无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

参考答案:李大钊:中国共产党主要创始人之一,中国最早的马克思主义者和共产主义者之一,是中国国民党第一届中央执行委员会委员之一,1927 年遭张作霖控制的北洋政府处决。李大钊被处决后,灵柩多年停放在一个庙宇内,直到1933年4月23日,他的家属和许多社会知名人士,为他举行葬礼,将灵柩安葬于万安公墓。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

刘胡兰:山西省文水县云周西村人(现已更名为刘胡兰村)。1945年进中共妇女干部训练班,1946年被分配到云周西村做妇女工作,并成为中共候补党员。1947年1月12日阎锡山派军将刘胡兰逮捕,刘胡兰因为拒绝投降,被铡死在铡刀之下,时年15岁。随后,刘胡兰被中共晋绥分局追认为中国共产党党员。毛泽东当年为其题词:“生的伟大,死的光荣。”

董存瑞:1948年5月25日,进攻隆化县城的战斗打响。董存瑞毅然用身体做支架,左手托起炸药包,右手拉燃了导火索。随着天崩地裂的一声巨响,敌人的桥形暗堡被炸毁,红旗插进了隆化中学。董存瑞用自己年轻的生命为部队的胜利开辟了道路,牺牲时未满19岁,成为人民解放军的六位经典英烈之一。1950 年,追认董存瑞为战斗英雄。

红四团:1935年5月25日,中央红军部队在四川省安顺场强渡大渡河成功后,沿大渡河左岸北上。红4团第2连连长廖大珠等22名突击队员冒着枪林弹雨攀踏着火墙密布的铁索夺下桥头,并与左岸部队合围占领了泸定城。中央红军主力随后从泸定桥上越过天险,粉碎了蒋介石歼灭红军于大渡河以南的企图。

我们今天的幸福生活来之不易,为了新中国的解放,无数仁人志士抛头颅、洒热血。李大钊同志是中国革命先驱,本文是他的女儿李星华回忆父亲遇害全过程的文章,读来令人动容。让我们走进课文,一起来感受革命先烈的赤子情怀。

1.会写“稚、避”等15个生字。掌握“书籍、幼稚、含糊、沉着、会意”等词语。(重点)

2.正确、流利、有感情地朗读课文。(重点)

3.理解含义深刻的句子。领悟课文前后照应的表达方法。(难点)

4.了解李大钊在被捕前、被捕时和被捕后与敌人作斗争的事迹,受到生动的革命传统教育。(难点)

生平简介:李星华(1911~1979),生于河北省乐亭县大黑坨村,中国共产党创始人李大钊的女儿。李大钊就义后,李星华和母亲被迫回到河北乐亭乡下。中华人民共和国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。

代表作品:《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事传说集》《十六年前的回忆》。

李大钊(1889—1927),字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国最早的马克思主义者,中国共产党的主要创始人之一和早期领导人。俄国十月社会主义革命后,编辑《新青年》,传播马克思列宁主义,积极领导了五四运动。1920年在北京建立共产主义小组。1927年4月6日被张作霖逮捕,受尽酷刑,始终坚贞不屈,4月28日在北京英勇就义。

运用:

他一边埋头找东西,一边不停地埋怨我丢三落四。

多音字辨别

反义词

幼稚——成熟 含糊——清楚

破坏——保护 慈祥——凶恶

纷乱——安定 轻易——困难

近义词

残暴——残酷 含糊——模糊

安宁——安定 可惜——惋惜

占据——占领 坚决——坚定

近、反义词

正音:避免(pì bì) 瞅见(chǒu qiū) 魔鬼(mú mó)

辨形:魔,“广”的撇要长而舒展,里面要写紧凑。

读写易错提示

√

√

√

埋

mái(埋头)

mán(埋怨)

ABAC式词语:不依不饶 相辅相成 无边无际 好言好语 可亲可敬

“AA地”式词语:渐渐地 默默地 慢慢地 悄悄地 静静地 沉沉地

词语拓展

运用:

1.对这件事情不能轻易下

结论。

2.这次的测试题很容易。

恐怖的眼光 凶恶的眼光 温柔的眼光 关心的眼光 慈祥的眼光

苍白的脸 红润的脸 幸福的脸 微笑的脸 哭泣的脸

词语搭配

ABAC式词语:不慌不忙

“AA地”式词语:重重地

特殊词语

轻易 容易

辨析:都可作形容词,都含有“不费

力,简单”的意思。“轻易”除作形容

词,指简单容易外,还可作副词,

指随随便便;“容易”为形容词,一般

形容做起来不费事,或发生某种变

化的可能性大。

近义词辨析

幼稚 避免 崇山 峻岭 噼啪

僻静 瞅一眼 瞪眼 靴子 魔鬼

酷刑 哼叫 捆绑 啃骨头 执行长袍

按文章的记叙顺序划分部分并概括大意的方法。

阅读方法

比喻

修辞手法

对比的写法

写作方法时间顺序、前后照应

写作方法

其他方法

重点方法

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难①日,离现在已经十六年了。【句解】开篇直接交代了要回忆的时间,照应文题与结尾。强调了“永远忘不了”,同时也点明“忘不了”的原因——“那是父亲的被难日”。??

?

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。【句解】“那年春天”转入下文的回忆。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。【句解】父亲为了革命事业早出晚归,对于革命事业非常忠诚,也可以看出当时形势的严峻。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。??

我奇怪地问他:“爹,为什么要烧掉呢?怪可惜的。”

①被难:因灾祸或重大变故而丧失生命。本文中指李大钊同志被军阀杀害。

造句:明天是江姐被难的日子,我们要永远记住她。?

?课题解读:回忆,回想起的事物。“十六年前的回忆”指对十六年前发生的事情的记忆。

?思考:初读课文后,你感受到了什么?

我们感受到了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质。

?思考:父亲为什么要把书和有字的纸片投到火炉里去?

联系下文(第6自然段开头)可知,军阀张作霖要派人来检查,为了避免党组织被破坏,所以父亲要烧掉书和有字的纸片,表现了他对革命事业的忠诚。

第一部分(第1自然段):写“我”永远忘不了父亲的被难日。

待了一会儿,父亲才回答:“不要了就烧掉。你小孩子家知道什么!”【句解】“奇怪”表明“我”对父亲的举动很不理解,对父亲的态度更是充满疑惑;“待了一会儿”“才回答”表明父亲给“我”的回答是经过思考的。

父亲一向是很慈祥②的,从没有骂过我们,更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚③可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。【句解】充分表明了父亲对“我们”的慈爱。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊④地回答我。(对比)【句解】“耐心”和“含糊”形成鲜明对比,也表明父亲对革命事业是很慎重的。?

【段解】父亲每天回来很晚,还烧掉一部分书籍。

后来听母亲说,军阀⑤张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。【句解】和前面“我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去”这句话相照应,说明李大钊具有高度的警惕性和无限忠于党的可贵品质。使读者对事情的来龙

②慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。

造句:奶奶是一位慈祥的老人。

③幼稚:①形容头脑简单或缺乏经验。②年纪小。

造句:我发现自己的想法很幼稚。

④含糊:不明确;不清晰。本文中指李大钊没有清楚地回答女儿的问题。

造句:他说话办事向来都是斩钉截铁,从来不含糊。

⑤军阀:旧时拥有武装部队,割据一方,自成派系的人。

造句:在军阀混战的年代里,劳动人民生活在水深火热之中。

?思考:为什么平时父亲总是那么“耐心”,这次却这样“含糊”?

作者当时年纪小,对父亲为什么烧掉书籍和文件不理解。她好奇地问父亲,却只得到一个含糊的回答。这同父亲平常不管工作多忙、不管女儿提出的问题多么幼稚可笑,都耐心地回答和解释形成了鲜明的对照。

去脉了解得更加清楚,得到的印象和感受也深刻。才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安,为这位工友着急。【句解】工友被抓,预示着敌人已经开始疯狂地镇压革命者,同时也暗示着父亲的处境越来越危险。

局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”(反问句)(语言描写)【句解】这是对李大钊的语言描写。李大钊明知局势严峻,处境十分危险,但他将革命事业看得比生命还重要,坚决不离开自己的工作岗位。“我哪能离开呢?”这个反问句,语气坚定,表现了他对革命事业高度负责的品质。母亲只好不再说什么了。?

【段解】父亲明白形势的险恶、处境的危险,但决不离开自己的工作岗位,被捕前的父亲是一位对工作高度负责的革命者。

?思考:“局势越来越严峻”表现在哪里?

“局势越来越严峻”表现在:父亲早出晚归;张作霖要派人来检查,父亲烧毁书籍和文件;工友阎振三被抓。

可怕的一天果然来了。【句解】过渡句。“果然”表明事情的发生在预料之中。4月6日的早晨,妹妹换上了新夹衣,母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字,我坐在外间的长木椅上看报。短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐⑥的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。【句解】写出了李大钊同志被捕时的紧张气氛。敌人还没进屋就先放枪,而且是纷乱的喊叫,可以看出敌人是虚张声势,与下文“父亲不慌不忙地向外走去”形成对比,父亲的“不慌不忙”与敌人的来势汹汹形成了鲜明对比。

“什么?爹!”我瞪着眼睛问父亲。

“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

【句解】在敌人面前,“我”的恐惧与父亲的沉着、平和形成对比,表现了父亲的沉着、镇定和无畏。

⑥尖锐:(声音)高而刺耳。本文中指枪声高而刺耳。

造句:一声尖锐的汽笛声打破了黎明的静寂。

第二部分(第2—7自然段):写父亲被捕前,局势十分危急,但他仍然坚持在北京进行革命工作。

父亲不慌不忙地向外走去。(动作、神态描写)【句解】写出了父亲面对敌人时的从容不迫、沉着镇定,“不慌不忙”表现了父亲的临危不惧。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静⑦的小屋里。

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐惧⑧的眼光瞅了瞅父亲。?【句解】“剧烈地跳动、恐惧的眼光”写出了“我”的惊恐。

【段解】父亲被捕前紧张的环境气氛和“我”的恐惧,突出表现了父亲的沉着冷静。

“不要放走一个!”窗外响起粗暴的吼声。穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入⑨,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。(比喻)他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。【句解】“粗暴、魔鬼、枪口对着父亲和我”写出了敌人的凶残。仅仅是父亲和“我”两个人,敌人却如此兴师动众,也是鲜明的对比。在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三。【句解】这句话与前面“工友阎振三一早上街买东西,直到夜里

⑦僻静:偏僻清静。

造句:自从修了公路,一向僻静的小山村也热闹起来了。

⑧恐惧:惊慌害怕。

造句:听见狼的叫声,我非常恐惧。

⑨一拥而入:指一下子全都拥了进去。出自明·冯梦龙《醒世恒言》。本文中指宪兵、侦探和警察一起冲进了李大钊的家里。

造句:体育场的大门刚一打开,球迷们就一拥而入。

?思考:“我”的心理与神态表明了什么?

“我”的心理与神态表明“我”很害怕,也从侧面说明当时的情形非常紧张。

还不见回来”照应,这就交代了事情的来龙去脉,而且说明李大钊的品质,也教育了工友,他宁可遭受折磨,也不泄露党的秘密。他的胳膊上拴着绳子,被一个肥胖的便衣侦探拉着。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三:“你认识他吗?” ?

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。【句解】很显然阎振三受了苦刑,但他仍然坚强不屈,不出卖党内人士。

“哼!你不认识?我可认识他。”侦探冷笑着,又吩咐他手下的那一伙,“看好,别让他自杀!”

他们仔细地把父亲全身搜了一遍。父亲保持着他那惯有的严峻⑩态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。(神态描写)【句解】父亲明白对这些人是没有道理可讲的,看得出敌人是无理霸道的。同时,敌人面对父亲时的慌乱、心虚与父亲平静而无畏的态度形成了鲜明的对比。?

⑩严峻:严厉;严肃。本文中指李大钊的态度很严肃。

造句:爸爸的表情非常严峻。

?思考:对便衣侦探的描写体现了什么?

对便衣侦探的外貌描写饱含着对他们的厌恶和憎恨。

?思考:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”从这句话中,你体会到了什么?

我体会到了李大钊临危不惧、把生死置之度外的大无畏的革命精神。与那些便衣侦探的“粗暴的吼声”“满脸横肉”“冷笑着”的态度形成了鲜明对比。

【段解】被捕时的父亲是一位临危不惧的革命者。

残暴的匪徒把父亲绑起来,拖走了。我也被他们带走了。在高高的砖墙围起来的警察厅的院子里,我看见母亲和妹妹也都被带来了。我们被关在女拘留所里。

十几天过去了,我们始终没看见父亲。有一天,我们正在啃手里的窝窝头,听见警察喊我们母女的名字,说是提审。

【段解】父亲被抓走了,我们也被关起来。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。【句解】暗示敌人对父亲施了重刑。我看到了他那乱蓬蓬?的长头发下面的平静而慈祥的脸。(外貌、神态描写)【句解】“平静”说明李大钊经历残酷的折磨后依旧坚强,“慈祥”充分体现了李大钊对亲人的爱。从这句话中,可以体会到虽然李大钊同志受到了严刑拷打,但是却改变不了他坚定

?乱蓬蓬:形容须发或草木凌乱。

造句:我早上刚起床的时候头发总是乱蓬蓬的。

第三部分(第8-17自然段):写父亲被捕的经过。

的信念,从中可以看出他有一颗坚强的心。?

“爹!”我忍不住喊出声来。母亲哭了,妹妹也跟着哭起来了。【句解】“忍不住”“哭”表明“我们”很心疼父亲。

“不许乱喊!”法官拿起惊堂木重重地在桌子上拍了一下。

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。(神态描写)【句解】“非常……非常……”凸显父亲的安定与沉着。正是因为这样,他才能在敌人的严刑拷打下毫不动摇,面对亲人也不忧伤;相反的,他用“安定、沉着”影响亲人,使她们化悲痛为力量。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。?【句解】破折号的作用是解释说明,表现了父亲对革命事业充满必胜的信心。

【段解】法庭上的父亲是一位坚定沉着,将生死置之度外的革命者。

“这是我的妻子。”他指着母亲说。接着他又指了一下我和妹妹:“这是我的两个孩子。”

?思考:“我”在法庭上见到父亲时,父亲是什么样子的?这说明了什么?

“没戴眼镜,乱蓬蓬的头发”——李大钊经受敌人的残酷折磨。

“平静而慈祥的脸”——说明父亲对敌人的无所畏惧和对亲人的爱。

?思考:面对严刑拷打和家人的哭喊,父亲是怎样的反应,为何会有这样的反应?

面对亲人的哭喊,父亲只是“瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着”。这是因为“他的心被一种伟大的力量占据着”,这就是他对于革命事业的信心。正因为父亲对革命事业充满必胜的信心,所以他在极端危险和困难的情况下能够坦然自若;不但在敌人的严刑拷打下毫不动摇,而且也不因亲人的喊声、哭声而忧伤。相反,他用“安定”“沉着”来感染亲人,使她们化悲痛为力量。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。我不知道当时哪里来的机智和勇敢。【句解】“我”在法庭上表现得积极勇敢,是因为父亲平时对“我”的教育和熏陶,“我”看到了父亲在法庭上的表现,“我”从父亲那里获取了无穷的力量。

“不要多嘴!”法官怒气冲冲的,又拿起他面前那块木板狠狠地拍了几下。【句解】这句话充分地表现了敌人的丑恶嘴脸。

父亲立刻就会意?了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。”父亲说完了这段话,又望了望我们。【句解】父亲的话既是对“我”的赞许,也是对家人的关爱。他希望“我们”能勇敢地活下去。

法官命令把我们押下去。我们就这样跟父亲见了一面,匆匆分别了。想不到这竟是我们最后一次见面。【句解】“想不到”“竟”表现了“我”对这次见面的感慨,点明“我们”与父亲永别了。

【段解】在法庭上“我们”跟父亲见面的情形。

?会意:领会别人没有明白表示的意思。本文中指父亲明白了“我”说是他最大的孩子的用意。

造句:读书的乐趣在于读到会意之处时,脸上掩饰不住的微笑。

拓展:“父亲说完了这段话,又望了望我们。”想象一下父亲想说些什么?

示例:我的亲人们,我可能很快就要被敌人杀害,你们一定要坚强,要化悲痛为力量,随时准备着和反动派进行你死我活的斗争,要相信黑暗只是暂时的,曙光就在眼前。

思考:课文哪些地方运用了对比的写法?有什么表达效果?

“被捕前”“被捕时”“被审时”三部分内容,均采用了对比的写法。例如,父亲整理书籍、文件时对“我”的提问所表现出的含糊、敷衍的态度与平时的耐心形成对比;敌人的虚张声势、凶狠残暴与父亲的沉着、从容形成对比;面对敌人,“我”的恐惧与父亲的沉着、平和形成对比。通过对比,突出了李大钊作为革命者的镇定从容和不怕牺牲的大无畏精神。

28日黄昏,警察叫我们收拾行李出拘留所。

我们回到家里,天已经全黑了。第二天,舅老爷到街上去买报。他是哭着从街上回来的,手里无力地握着一份报。我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑?”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。【句解】“昏倒”“昏过去”“刚刚叫醒又昏过去”这些都表明了“我们”极度悲伤,承受着失去亲人的巨大痛苦。

【段解】我们回到家,第二天看到父亲遇害的消息。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”(语言描写)【句解】对母亲的语言描写,说明母亲没有在悲痛中倒下,她要“我”记住敌人欠下的血债,表现出母亲对亲人的怀念以及对敌人的无比痛恨。

?绞刑:死刑的一种,用绳子勒死。

造句:恶贯满盈的匪徒被处以绞刑了。

第四部分(第18-29自然段):写父亲在法庭上的镇定、沉着。

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”【句解】反复强调了父亲遇害的日子,与文章的开头形成了照应关系。这样写使文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

【段解】母亲叮嘱“我”记住父亲遇害的日子。

思考:这样的结尾有什么作用?

与文章的开头相呼应。突出这一天是父亲的被难日,让“我”印象深刻,终生难忘。表达出了“我”的悲痛,以及对父亲沉痛的哀悼和深深的思念之情。

思考:课文写了那几件事?

课文按照李大钊被捕前、被捕时、被审时和遇害后的顺序,写了四件事。第一件事,李大钊在局势十分危急的时刻,仍然坚持在北京进行革命工作;第二件事,李大钊被捕的经过;第三件事,李大钊在法庭上所表现出的坚定与沉着;第四件事,全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛的情形。

第五部分(第30-33自然段):写全家得知李大钊被害的消息后,无比悲痛的情形。

本文通过对李大钊同志被捕前到遇害后情形的回忆,展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切怀念。

主题归纳

感悟心语

李大钊烈士的一生虽然短暂,但是他的思想和事迹却永远激励着我们。我们今天的幸福生活是无数革命先烈用鲜血换来的,英勇献身的革命先烈永远活在我们心中;我们要继承革命先烈的遗志,完成未完成的事业,做革命事业的接班人。

写作特点:李大钊在被捕前、被捕时、被审时的所言所行,表现了他忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,这些高贵品质正是作者所赞扬的,也是本文的主题所在。

仿写思路:写人记事的文章主要是通过人物形象来表现主题的,可以从对人物的语言、动作、神态、心理、外貌的描写中来分析人物形象,从而归纳主题。

我的练笔:写一写身边熟悉的人物,运用多种描写方法来表现人物的性格。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎有感情地朗读课文。

参考答案:首先借助工具书解决生字词,然后多读几遍,达到正确流利的要求,最后在理解课文内容的基础上,融入自己的情感,用低沉舒缓的语调朗读。

◎默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

参考答案:本文按时间顺序,先写了父亲被捕前烧掉文件和书籍,以及工友阎振三被抓;然后写了父亲被捕时的情景,主要表现了敌人的残暴,父亲的处变不惊;接着写了法庭上父亲与敌人斗争的情景,表现了父亲的镇定沉着;最后写了父亲遇害后,全家人无比悲痛的情形。给我印象最深的是李大钊在法庭上的表现:虽然遭受了严刑拷打,但是他毫不动摇,依旧坚定;面对家人的时候,他用“安定”“沉着”感染着亲人,使亲人化悲痛为力量。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

◇我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

◇父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

◇父亲不慌不忙地向外走去。

参考答案:“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。”

从这两句话中我体会到了李大钊为了革命事业早出晚归,对于革命事业非常忠诚,也可以看出当时形势的严峻。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有什么好处。

参考答案:课文的最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲遇害的日子,这与文章的开头形成了照应关系。这样写使文章首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

◎无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

参考答案:李大钊:中国共产党主要创始人之一,中国最早的马克思主义者和共产主义者之一,是中国国民党第一届中央执行委员会委员之一,1927 年遭张作霖控制的北洋政府处决。李大钊被处决后,灵柩多年停放在一个庙宇内,直到1933年4月23日,他的家属和许多社会知名人士,为他举行葬礼,将灵柩安葬于万安公墓。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

刘胡兰:山西省文水县云周西村人(现已更名为刘胡兰村)。1945年进中共妇女干部训练班,1946年被分配到云周西村做妇女工作,并成为中共候补党员。1947年1月12日阎锡山派军将刘胡兰逮捕,刘胡兰因为拒绝投降,被铡死在铡刀之下,时年15岁。随后,刘胡兰被中共晋绥分局追认为中国共产党党员。毛泽东当年为其题词:“生的伟大,死的光荣。”

董存瑞:1948年5月25日,进攻隆化县城的战斗打响。董存瑞毅然用身体做支架,左手托起炸药包,右手拉燃了导火索。随着天崩地裂的一声巨响,敌人的桥形暗堡被炸毁,红旗插进了隆化中学。董存瑞用自己年轻的生命为部队的胜利开辟了道路,牺牲时未满19岁,成为人民解放军的六位经典英烈之一。1950 年,追认董存瑞为战斗英雄。

红四团:1935年5月25日,中央红军部队在四川省安顺场强渡大渡河成功后,沿大渡河左岸北上。红4团第2连连长廖大珠等22名突击队员冒着枪林弹雨攀踏着火墙密布的铁索夺下桥头,并与左岸部队合围占领了泸定城。中央红军主力随后从泸定桥上越过天险,粉碎了蒋介石歼灭红军于大渡河以南的企图。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐