人教版语文必修2第3课《囚绿记》课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修2第3课《囚绿记》课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

囚

陆蠡

绿

记

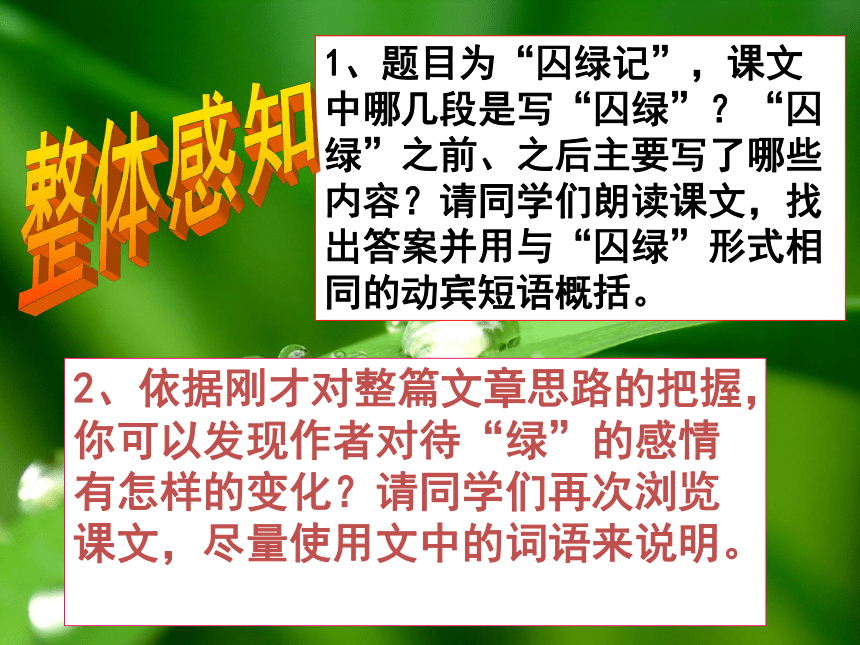

1、题目为“囚绿记”,课文中哪几段是写“囚绿”?“囚绿”之前、之后主要写了哪些内容?请同学们朗读课文,找出答案并用与“囚绿”形式相同的动宾短语概括。

2、依据刚才对整篇文章思路的把握,你可以发现作者对待“绿”的感情有怎样的变化?请同学们再次浏览课文,尽量使用文中的词语来说明。

整体感知

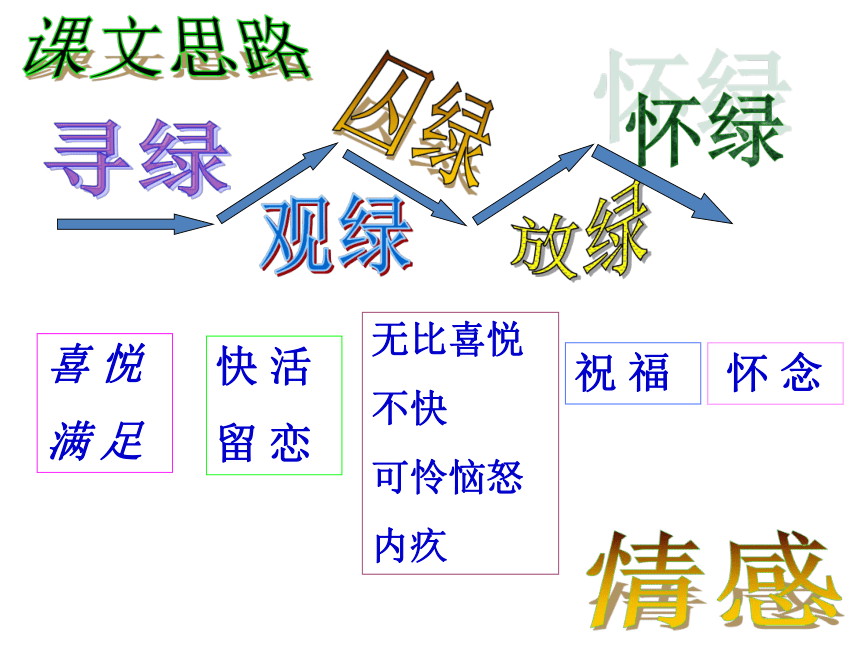

寻绿

观绿

囚绿

放绿

怀绿

情感

喜

悦

满

足

快

活

留

恋

无比喜悦

不快

可怜恼怒

内疚

祝

福

怀

念

课文思路

合作探究

默读课文,结合背景,回答问题,探究本文的深刻内涵。

1、作者因为爱绿而“囚绿”,那么作者为什么喜欢绿?

2、“囚绿”后为什么“放绿”?

3、“放绿”之后又为什么“怀绿”?

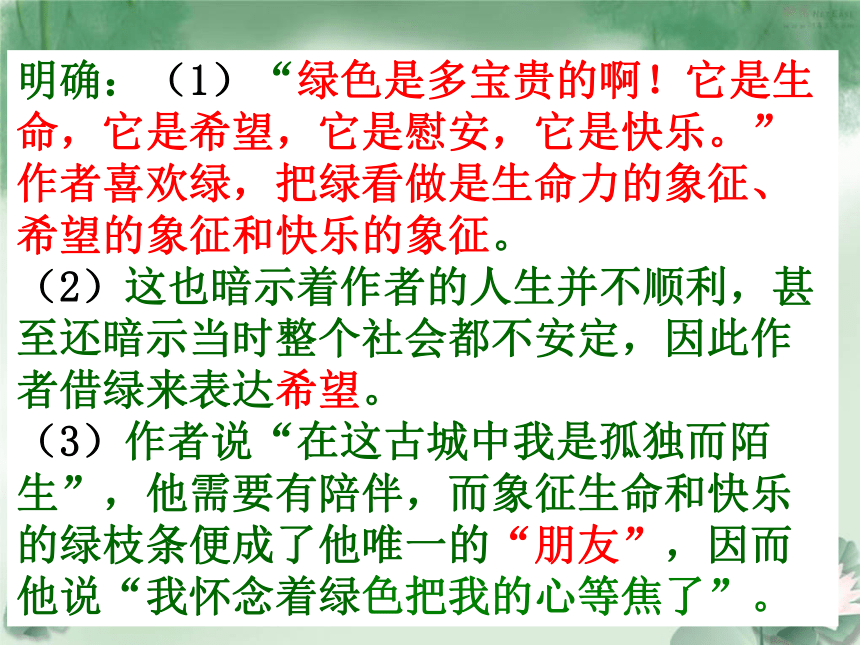

明确:(1)“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐。”作者喜欢绿,把绿看做是生命力的象征、希望的象征和快乐的象征。

(2)这也暗示着作者的人生并不顺利,甚至还暗示当时整个社会都不安定,因此作者借绿来表达希望。

(3)作者说“在这古城中我是孤独而陌生”,他需要有陪伴,而象征生命和快乐的绿枝条便成了他唯一的“朋友”,因而他说“我怀念着绿色把我的心等焦了”。

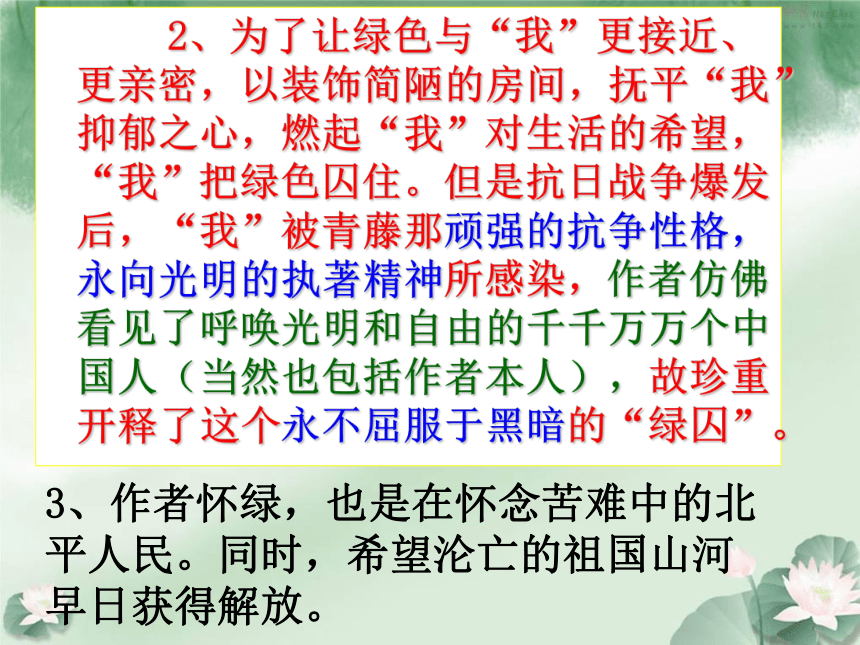

2、为了让绿色与“我”更接近、更亲密,以装饰简陋的房间,抚平“我”抑郁之心,燃起“我”对生活的希望,“我”把绿色囚住。但是抗日战争爆发后,“我”被青藤那顽强的抗争性格,永向光明的执著精神所感染,作者仿佛看见了呼唤光明和自由的千千万万个中国人(当然也包括作者本人),故珍重开释了这个永不屈服于黑暗的“绿囚”。

3、作者怀绿,也是在怀念苦难中的北平人民。同时,希望沦亡的祖国山河早日获得解放。

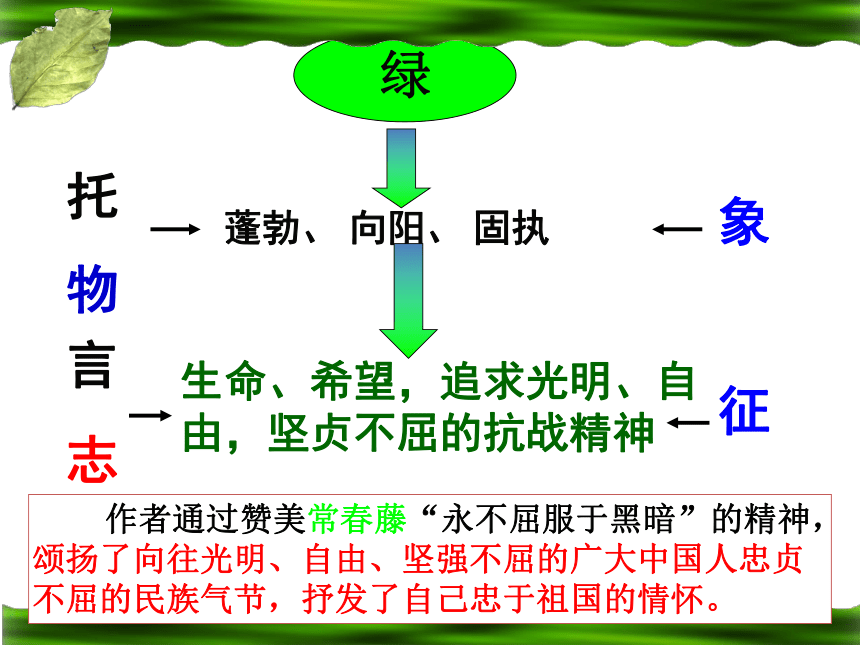

托

物

言

志

蓬勃、

向阳、

固执

生命、希望,追求光明、自由,坚贞不屈的抗战精神

象

征

绿

作者通过赞美常春藤“永不屈服于黑暗”的精神,颂扬了向往光明、自由、坚强不屈的广大中国人忠贞不屈的民族气节,抒发了自己忠于祖国的情怀。

品味语言

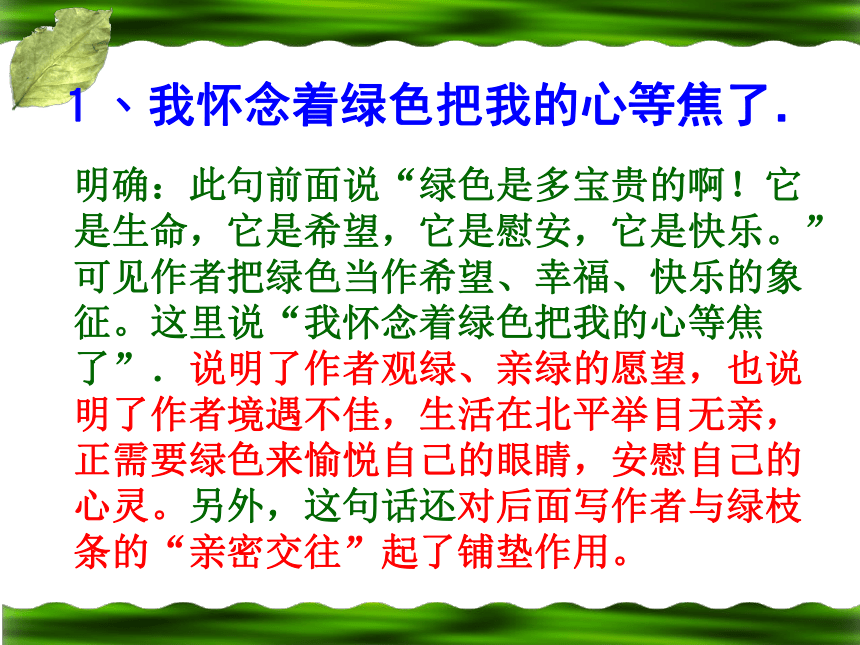

1﹑我怀念着绿色把我的心等焦了.

明确:此句前面说“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐。”可见作者把绿色当作希望、幸福、快乐的象征。这里说“我怀念着绿色把我的心等焦了”.说明了作者观绿、亲绿的愿望,也说明了作者境遇不佳,生活在北平举目无亲,正需要绿色来愉悦自己的眼睛,安慰自己的心灵。另外,这句话还对后面写作者与绿枝条的“亲密交往”起了铺垫作用。

2﹑我要借绿色来比喻葱茏的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华.

明确:这两句话点明了绿色的象征意义和作者对绿色的挚爱。作者的赞美歌颂之情蕴涵其中。

3﹑临行时我珍重的开释了这永不屈服于黑暗的囚人.

明确:绿枝条与作者一道经受折磨,但最后都获得了自由。作者把绿枝条当作人来赞美、歌颂,其实是对一种坚强高尚的精神品格的认定和追求。“不屈服于黑暗”是对绿枝条的称赞,也是作者自己心灵的写照。

试着借鉴本文的写法,调动你的情感和想象,描述一种景物,力求写出景物的特征和象征意义。

拓展延伸

囚

绿

记

陆蠡

陆蠡(1908—1942):原名圣泉,

浙江天台人。现代散文作家、翻

译家。1935年任上海文化生活出

版社编辑,上海沦陷后,他留沪

主持该社工作。1938年创办科学、

文化综合性杂志《少年读物》。

太平洋战争爆发后,日军进驻上海租界,在沦陷后的上海坚守文化工作岗位,1942年4月13日,因出版抗日小说被捕,刑审数月,受尽酷刑,英勇不屈,被日寇秘密杀害,时年34岁。

陆蠡简介

:

陆蠡(1908—1942),现代散文家、翻译家,抗日烈士。散文集有《海星》《竹刀》《囚绿记》等,译著有《罗亭》《鲁宾逊漂流记》等。

作者简介

常春藤一样的陆蠡

日本人曾提审陆蠡,问:

“你爱国吗?”

“爱国。”

“赞成南京政府(按:指汪伪政权)么?”

“不赞成?”

“依你看,日本人能不能征服中国?”

“绝对不能征服!”

日本人勃然大怒,给他上了酷刑。

1942年3月,陆蠡与张宛若女士结婚,三个月后,他英勇就义。

浙江省天台县平镇陆蠡故居

浙江省天台县平镇陆蠡故居

散文家陆蠡

写作背景:

本文是现代散文家陆蠡的代表作,写于抗战爆发之后,写作者在上海“孤岛”时期,怀念在北京的一段生活,表达对祖国山河沦亡的感叹与对民族气节的礼赞之情。

卢沟桥事件发生了。日寇入侵,华北人民处于水深火热之中。

1937年7月7日,日本帝国主义在卢沟桥镇发动全面侵华战争,中国驻军奋起抵抗,史称“卢沟桥事变”(亦称“七七事变”)。

中国抗日军队在卢沟桥打响了全面抗战的第一枪。

卢沟桥事件发生后,华北沦陷,整个民族陷入水深火热之中,富于爱国之情的作者为此而悲切痛苦.

作者此时生活的上海也已成孤岛,日寇的侵略把他和广大文化战士隔离开来,这又使作者感到孤独。

本文就写于1938年“祖国蒙受极大耻辱的时候”

,由此他怀念起一年前暂住北京时,窗外的一树常春藤。

补充背景

“卢沟桥事变”

卢沟桥事件发生了,担心我的朋友催我南归。我不得不变更我的计划,在七月中旬,不能再留连于烽火四逼的旧都……

背景链接

1937年“卢沟桥事变”

1937年卢沟桥事变

日军残害中国人民

中国人民奋起抵抗

绿一样的中国人

绿一样的民族气节

铭记历史

铭记历史

急不暇(

)择

瞥见(

)

移徙(

) 蕈菌(

)

揠(

)苗助长

淅沥(

)

涸辙(

)

猗(

)郁

陆蠡(

)

拼音闯关

xiá

xǐ

yà

xī

lì

hé

zhé

yī

lǐ

注:蠡lí

:瓢或者贝壳。以蠡测海。

蠡lǐ:用于人名、地名。范蠡、蠡县(在河北)

Xùn

jùn

piē

重点字词

涸辙:干涸的车辙

了截:明了简单

揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事

猗郁:充满生气的样子

急不暇择:因过于急切而来不及选择

巴金回忆一位作家时说,他有“优美的性格和黄金的心”,同他说话,“仿佛听完贝多芬的一首交响乐,因为,我是和一个崇高的灵魂接触了多好的人!”他就是,我们今天要学习的《囚绿记》的作者,一位很有才华的青年散文家和翻译家陆蠡。陆蠡是一位文如其人的作家。1942年,他才34岁,坚贞不屈死于日寇酷刑之下,83年4月,国家民政部批准他为革命烈士。

囚

陆蠡

绿

记

1、题目为“囚绿记”,课文中哪几段是写“囚绿”?“囚绿”之前、之后主要写了哪些内容?请同学们朗读课文,找出答案并用与“囚绿”形式相同的动宾短语概括。

2、依据刚才对整篇文章思路的把握,你可以发现作者对待“绿”的感情有怎样的变化?请同学们再次浏览课文,尽量使用文中的词语来说明。

整体感知

寻绿

观绿

囚绿

放绿

怀绿

情感

喜

悦

满

足

快

活

留

恋

无比喜悦

不快

可怜恼怒

内疚

祝

福

怀

念

课文思路

合作探究

默读课文,结合背景,回答问题,探究本文的深刻内涵。

1、作者因为爱绿而“囚绿”,那么作者为什么喜欢绿?

2、“囚绿”后为什么“放绿”?

3、“放绿”之后又为什么“怀绿”?

明确:(1)“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐。”作者喜欢绿,把绿看做是生命力的象征、希望的象征和快乐的象征。

(2)这也暗示着作者的人生并不顺利,甚至还暗示当时整个社会都不安定,因此作者借绿来表达希望。

(3)作者说“在这古城中我是孤独而陌生”,他需要有陪伴,而象征生命和快乐的绿枝条便成了他唯一的“朋友”,因而他说“我怀念着绿色把我的心等焦了”。

2、为了让绿色与“我”更接近、更亲密,以装饰简陋的房间,抚平“我”抑郁之心,燃起“我”对生活的希望,“我”把绿色囚住。但是抗日战争爆发后,“我”被青藤那顽强的抗争性格,永向光明的执著精神所感染,作者仿佛看见了呼唤光明和自由的千千万万个中国人(当然也包括作者本人),故珍重开释了这个永不屈服于黑暗的“绿囚”。

3、作者怀绿,也是在怀念苦难中的北平人民。同时,希望沦亡的祖国山河早日获得解放。

托

物

言

志

蓬勃、

向阳、

固执

生命、希望,追求光明、自由,坚贞不屈的抗战精神

象

征

绿

作者通过赞美常春藤“永不屈服于黑暗”的精神,颂扬了向往光明、自由、坚强不屈的广大中国人忠贞不屈的民族气节,抒发了自己忠于祖国的情怀。

品味语言

1﹑我怀念着绿色把我的心等焦了.

明确:此句前面说“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐。”可见作者把绿色当作希望、幸福、快乐的象征。这里说“我怀念着绿色把我的心等焦了”.说明了作者观绿、亲绿的愿望,也说明了作者境遇不佳,生活在北平举目无亲,正需要绿色来愉悦自己的眼睛,安慰自己的心灵。另外,这句话还对后面写作者与绿枝条的“亲密交往”起了铺垫作用。

2﹑我要借绿色来比喻葱茏的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华.

明确:这两句话点明了绿色的象征意义和作者对绿色的挚爱。作者的赞美歌颂之情蕴涵其中。

3﹑临行时我珍重的开释了这永不屈服于黑暗的囚人.

明确:绿枝条与作者一道经受折磨,但最后都获得了自由。作者把绿枝条当作人来赞美、歌颂,其实是对一种坚强高尚的精神品格的认定和追求。“不屈服于黑暗”是对绿枝条的称赞,也是作者自己心灵的写照。

试着借鉴本文的写法,调动你的情感和想象,描述一种景物,力求写出景物的特征和象征意义。

拓展延伸

囚

绿

记

陆蠡

陆蠡(1908—1942):原名圣泉,

浙江天台人。现代散文作家、翻

译家。1935年任上海文化生活出

版社编辑,上海沦陷后,他留沪

主持该社工作。1938年创办科学、

文化综合性杂志《少年读物》。

太平洋战争爆发后,日军进驻上海租界,在沦陷后的上海坚守文化工作岗位,1942年4月13日,因出版抗日小说被捕,刑审数月,受尽酷刑,英勇不屈,被日寇秘密杀害,时年34岁。

陆蠡简介

:

陆蠡(1908—1942),现代散文家、翻译家,抗日烈士。散文集有《海星》《竹刀》《囚绿记》等,译著有《罗亭》《鲁宾逊漂流记》等。

作者简介

常春藤一样的陆蠡

日本人曾提审陆蠡,问:

“你爱国吗?”

“爱国。”

“赞成南京政府(按:指汪伪政权)么?”

“不赞成?”

“依你看,日本人能不能征服中国?”

“绝对不能征服!”

日本人勃然大怒,给他上了酷刑。

1942年3月,陆蠡与张宛若女士结婚,三个月后,他英勇就义。

浙江省天台县平镇陆蠡故居

浙江省天台县平镇陆蠡故居

散文家陆蠡

写作背景:

本文是现代散文家陆蠡的代表作,写于抗战爆发之后,写作者在上海“孤岛”时期,怀念在北京的一段生活,表达对祖国山河沦亡的感叹与对民族气节的礼赞之情。

卢沟桥事件发生了。日寇入侵,华北人民处于水深火热之中。

1937年7月7日,日本帝国主义在卢沟桥镇发动全面侵华战争,中国驻军奋起抵抗,史称“卢沟桥事变”(亦称“七七事变”)。

中国抗日军队在卢沟桥打响了全面抗战的第一枪。

卢沟桥事件发生后,华北沦陷,整个民族陷入水深火热之中,富于爱国之情的作者为此而悲切痛苦.

作者此时生活的上海也已成孤岛,日寇的侵略把他和广大文化战士隔离开来,这又使作者感到孤独。

本文就写于1938年“祖国蒙受极大耻辱的时候”

,由此他怀念起一年前暂住北京时,窗外的一树常春藤。

补充背景

“卢沟桥事变”

卢沟桥事件发生了,担心我的朋友催我南归。我不得不变更我的计划,在七月中旬,不能再留连于烽火四逼的旧都……

背景链接

1937年“卢沟桥事变”

1937年卢沟桥事变

日军残害中国人民

中国人民奋起抵抗

绿一样的中国人

绿一样的民族气节

铭记历史

铭记历史

急不暇(

)择

瞥见(

)

移徙(

) 蕈菌(

)

揠(

)苗助长

淅沥(

)

涸辙(

)

猗(

)郁

陆蠡(

)

拼音闯关

xiá

xǐ

yà

xī

lì

hé

zhé

yī

lǐ

注:蠡lí

:瓢或者贝壳。以蠡测海。

蠡lǐ:用于人名、地名。范蠡、蠡县(在河北)

Xùn

jùn

piē

重点字词

涸辙:干涸的车辙

了截:明了简单

揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事

猗郁:充满生气的样子

急不暇择:因过于急切而来不及选择

巴金回忆一位作家时说,他有“优美的性格和黄金的心”,同他说话,“仿佛听完贝多芬的一首交响乐,因为,我是和一个崇高的灵魂接触了多好的人!”他就是,我们今天要学习的《囚绿记》的作者,一位很有才华的青年散文家和翻译家陆蠡。陆蠡是一位文如其人的作家。1942年,他才34岁,坚贞不屈死于日寇酷刑之下,83年4月,国家民政部批准他为革命烈士。