14 应有格物致知精神 讲练课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 14 应有格物致知精神 讲练课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 633.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-25 07:56:43 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

14 应有格物致知精神

◆走近作者

丁肇中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家,主要从事高能物理学研究。获1976年诺贝尔物理学奖.1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子“J粒子”(以与自己中文姓氏“丁”类似的英文字母“J”将那种新粒子命名为“J粒子”)。并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。

◆主题解说

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为论据,针对传统教育下的中国学生的现状,论证了“格物致知”的真正意义,号召中国学生培养真正的格物致知精神。

◆结构图解

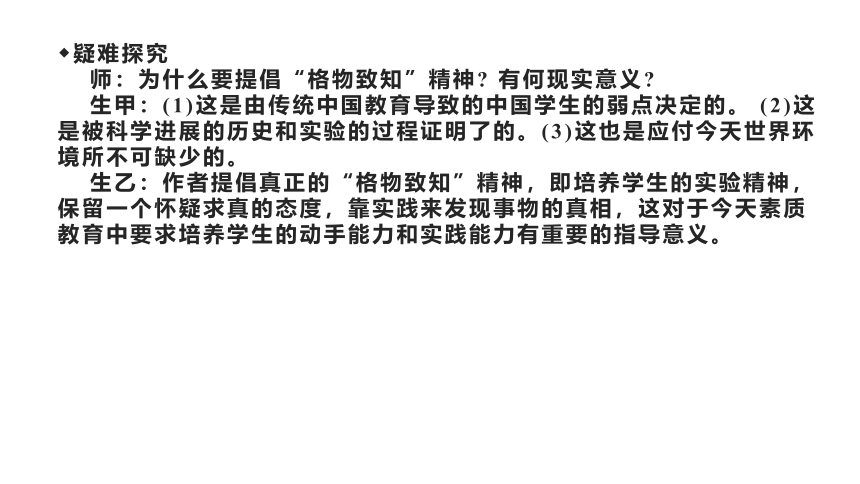

◆疑难探究

师:为什么要提倡“格物致知”精神? 有何现实意义?

生甲:(1)这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定的。 (2)这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。(3)这也是应付今天世界环境所不可缺少的。

生乙:作者提倡真正的“格物致知”精神,即培养学生的实验精神,保留一个怀疑求真的态度,靠实践来发现事物的真相,这对于今天素质教育中要求培养学生的动手能力和实践能力有重要的指导意义。

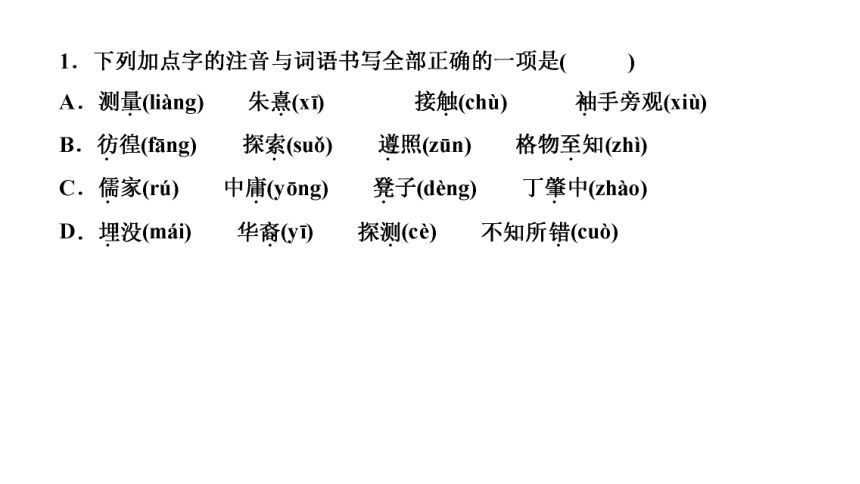

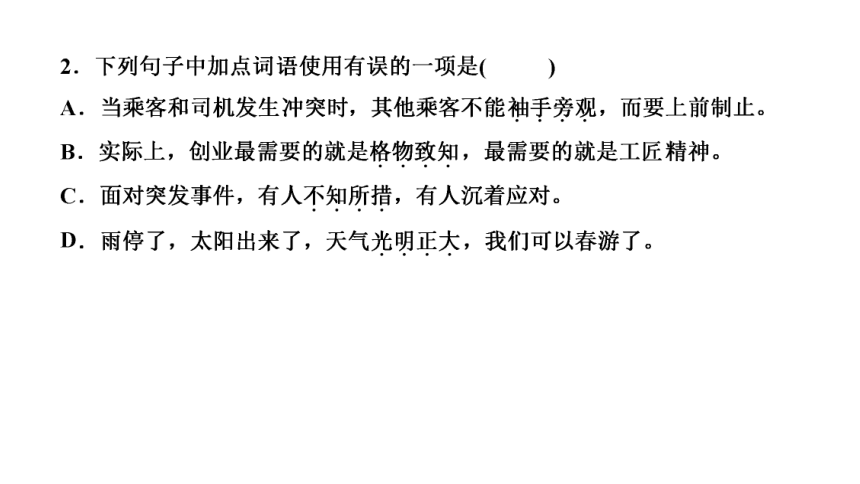

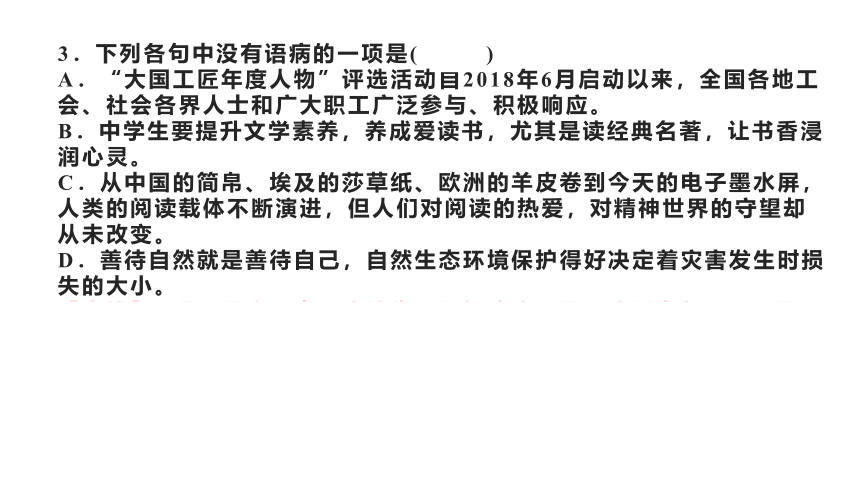

3.下列各句中没有语病的一项是( C )

A.“大国工匠年度人物”评选活动自2018年6月启动以来,全国各地工会、社会各界人士和广大职工广泛参与、积极响应。

B.中学生要提升文学素养,养成爱读书,尤其是读经典名著,让书香浸润心灵。

C.从中国的简帛、埃及的莎草纸、欧洲的羊皮卷到今天的电子墨水屏,人类的阅读载体不断演进,但人们对阅读的热爱,对精神世界的守望却从未改变。

D.善待自然就是善待自己,自然生态环境保护得好决定着灾害发生时损失的大小。

【点拨】A项,语序不当,应该先“积极响应”再“广泛参与”;B项,成分残缺,应在“爱读书”后加上“的习惯”;D项,一面对两面,应在“保护”前加上“是否”。

4.下列关于语法知识及文学文化常识的表述,有误的一项是( A )

A.“在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。”这个句子中的“经书”充当宾语。

B.“非常荣幸”“格物致知”“寻求新知”“真理长存”四个短语的类型均不相同。

C.《应有格物致知精神》选自《瞭望》,作者丁肇中,美籍华裔物理学家,曾获诺贝尔物理学奖。

D.“四书”指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,它们都是儒家的经典书籍。

【点拨】“意义”充当宾语。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( D )

怀疑精神是科学精神的主要内涵,________,________,________,________,________,________。

①通俗一点说,就是要求人们对任何事情都敢于问一声“为什么”

②它主张人应当面对现实不断提出问题

③促使我们的思想不断地趋向真理

④从问题出发,对前人进行质疑

⑤探求出能够接受更多怀疑、更多考验的原则

⑥对已经决定了的,或者是常规的、多数人尊奉的东西

A.①③②④⑥⑤ B.①④⑤⑥②③

C.②⑤①⑥④③ D.②④③①⑥⑤

【点拨】该段文字论述“怀疑精神”。②句的“它”指代“怀疑精神”,故在最前面,接着是④③,这是对“怀疑精神”的阐述。①⑥⑤是从“通俗”的角度进行的进一步解说。

6.请分析下面句子中的加点词语的作用。

(1)中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

“大都”表示范围,指多数学生而并非全部都偏向于理论而轻视实验,也有个别的除外,体现了议论文语言的准确性、严密性。

(2)中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

“往往”“常常”表示一般规律、通常情况,不排除特殊情况,体现了议论文语言的准确性、严密性。

“咬牙”是一种修炼(盐城中考)

向贤彪

①宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。干事创业,往往需要一番“咬咬牙”的坚持。

②党史上,有位干部因“咬牙”而闻名。1943年,冀南抗日根据地斗争异常艰苦与残酷:战斗频繁,严重旱灾,庄稼颗粒无收,痢疾、霍乱盛行。时任冀南区党委书记、行署主任兼冀南军区政治委员的宋任穷,一边坚持对敌作战,一边组织生产自救,还深入敌后做群众工作,累得多次吐血。凭着顽强的意志和乐观主义精神,他率领冀南军民咬紧牙关度过了最艰难的时期,因此得名“咬牙干部”。

③“咬牙”体现的是坚韧。人生之路难以一帆风顺,唯有不畏艰险、直面挑战,坚持不懈、持之以恒,才能采撷成功的果实。习近平总书记当年在梁家河插队时,

什么活儿都干,开荒、种地、铡草、放羊、拉煤、挑粪……从不惜力,磨砺出不畏艰险、百折不挠的意志品格。成功往往只奖赏那些坚韧的人。一件工作、一项事业干到最艰难的时候,往往最需要咬紧牙关。而一旦坚持下来,就容易突出重围、打开局面。

④“咬牙”彰显的是智慧。京剧《沙家浜》中,18名新四军伤病员被困芦苇荡,因连续多日面临日伪军的“扫荡”,体力和毅力几近于极限。指导员郭建光激励大家:有利的情况和主动的恢复,往往产生于再坚持一下的努力之中。最终,他们以“再坚持一下”的顽强精神,迎来了大部队的反“扫荡”。咬紧牙关的坚持精神,不仅需要不畏艰难的勇敢,也需要透过现象看本质的智慧。咬紧牙关坚持下去,就能变被动为主动。

⑤“咬牙”蕴含的是担当。在重压和困难面前“咬牙”坚持,强健的是人的内心。“拼命黄郎”黄大年,平均每年出差130多天,一回来就一头扎进办公室。他的研究首次推动我国快速移动平台探测技术装备研发,攻克了技术瓶颈。正是“咬牙”背后的担当精神,成就了黄大年无悔的人生。

⑥行百里者半九十。越接近成功就越艰难,越艰难就越要坚持,否则就会前功尽弃、半途而废。从某种意义上说,“咬牙”是成功的序曲。没有松骨峰战斗中志愿军的“咬牙”,就没有以“气”胜“钢”的功绩;没有谷文昌一次次面对失败后的“咬牙”,就没有沙海变绿洲的奇迹。拿出不达目的誓不罢休的执着,砥砺千磨万击还坚劲的意志,知难而进、久久为功,多经历几次“咬牙”,一个人必能闯关夺隘、化险为夷,用奋斗之犁开辟前行之路。

⑦唯其艰难,更显勇毅。“咬牙”是一种修炼,在一次次“咬牙”中,软弱将变得坚强,稚嫩将变得成熟,徘徊将变得坚定。

(《人民日报》2018年5月15日,有删改)

7.文章③~⑤段是从哪三个方面论述“咬牙”精神的?

①“咬牙”体现的是坚韧;

②“咬牙”彰显的是智慧;

③“咬牙”蕴含的是担当。

8.本文主要运用了什么论证方法?试举一例并分析其作用。

举例论证,文章第③段举了习近平总书记当年在梁家河插队时艰苦努力的例子,论证了“‘咬牙’体现的是坚韧”这一观点,使论证更具体、更具说服力。

9.简要分析第③段的论证思路。

首先提出“‘咬牙’体现的是坚韧”这一分论点,然后通过道理论证和举例论证,举了习近平总书记的例子,论证了这一观点,最后得出只有坚持才能突出重围、打开局面的结论。

10.模仿第⑥段画线句的句式,给本段补充一个论据。

示例:没有王进喜用身体堵住井喷的“咬牙”,就没有大庆油田的传奇。

11.阅读下面的名著选段,完成题目。

保尔又问那女子:“您呢,女公民,您也拒绝干活吗?”但是,霎时间他愣住了,因为站在他面前的竟是她。

她好不容易才认出这个衣衫褴褛的人就是保尔。保尔身上穿着又破又旧的短褂,脚上穿着两只稀奇古怪的鞋子,脖子上围着一条脏毛巾,脸好久没洗了。只有他那双眼睛,还跟从前一样炯炯有神。这正是他的眼睛。就是这个像叫花子一样的衣衫褴褛的人,不久以前还是她所爱的!世事变化得多么快啊!

(1)该选段出自《____钢铁是怎样炼成的____》一书,作者是____奥斯特洛夫斯基____。站在保尔面前的女子是____冬妮娅____。

(2)保尔认为她现在有什么缺点?什么工作使保尔如此“衣衫褴褛”?

个人主义,爱出风头,爱慕虚荣,贪图安逸生活;筑路。

14 应有格物致知精神

◆走近作者

丁肇中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家,主要从事高能物理学研究。获1976年诺贝尔物理学奖.1974年领导的研究小组在实验中发现新粒子“J粒子”(以与自己中文姓氏“丁”类似的英文字母“J”将那种新粒子命名为“J粒子”)。并导致了一系列与之相关的新粒子的发现,使粒子物理学进入了一个新的发展阶段。

◆主题解说

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为论据,针对传统教育下的中国学生的现状,论证了“格物致知”的真正意义,号召中国学生培养真正的格物致知精神。

◆结构图解

◆疑难探究

师:为什么要提倡“格物致知”精神? 有何现实意义?

生甲:(1)这是由传统中国教育导致的中国学生的弱点决定的。 (2)这是被科学进展的历史和实验的过程证明了的。(3)这也是应付今天世界环境所不可缺少的。

生乙:作者提倡真正的“格物致知”精神,即培养学生的实验精神,保留一个怀疑求真的态度,靠实践来发现事物的真相,这对于今天素质教育中要求培养学生的动手能力和实践能力有重要的指导意义。

3.下列各句中没有语病的一项是( C )

A.“大国工匠年度人物”评选活动自2018年6月启动以来,全国各地工会、社会各界人士和广大职工广泛参与、积极响应。

B.中学生要提升文学素养,养成爱读书,尤其是读经典名著,让书香浸润心灵。

C.从中国的简帛、埃及的莎草纸、欧洲的羊皮卷到今天的电子墨水屏,人类的阅读载体不断演进,但人们对阅读的热爱,对精神世界的守望却从未改变。

D.善待自然就是善待自己,自然生态环境保护得好决定着灾害发生时损失的大小。

【点拨】A项,语序不当,应该先“积极响应”再“广泛参与”;B项,成分残缺,应在“爱读书”后加上“的习惯”;D项,一面对两面,应在“保护”前加上“是否”。

4.下列关于语法知识及文学文化常识的表述,有误的一项是( A )

A.“在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。”这个句子中的“经书”充当宾语。

B.“非常荣幸”“格物致知”“寻求新知”“真理长存”四个短语的类型均不相同。

C.《应有格物致知精神》选自《瞭望》,作者丁肇中,美籍华裔物理学家,曾获诺贝尔物理学奖。

D.“四书”指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,它们都是儒家的经典书籍。

【点拨】“意义”充当宾语。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( D )

怀疑精神是科学精神的主要内涵,________,________,________,________,________,________。

①通俗一点说,就是要求人们对任何事情都敢于问一声“为什么”

②它主张人应当面对现实不断提出问题

③促使我们的思想不断地趋向真理

④从问题出发,对前人进行质疑

⑤探求出能够接受更多怀疑、更多考验的原则

⑥对已经决定了的,或者是常规的、多数人尊奉的东西

A.①③②④⑥⑤ B.①④⑤⑥②③

C.②⑤①⑥④③ D.②④③①⑥⑤

【点拨】该段文字论述“怀疑精神”。②句的“它”指代“怀疑精神”,故在最前面,接着是④③,这是对“怀疑精神”的阐述。①⑥⑤是从“通俗”的角度进行的进一步解说。

6.请分析下面句子中的加点词语的作用。

(1)中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

“大都”表示范围,指多数学生而并非全部都偏向于理论而轻视实验,也有个别的除外,体现了议论文语言的准确性、严密性。

(2)中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

“往往”“常常”表示一般规律、通常情况,不排除特殊情况,体现了议论文语言的准确性、严密性。

“咬牙”是一种修炼(盐城中考)

向贤彪

①宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。干事创业,往往需要一番“咬咬牙”的坚持。

②党史上,有位干部因“咬牙”而闻名。1943年,冀南抗日根据地斗争异常艰苦与残酷:战斗频繁,严重旱灾,庄稼颗粒无收,痢疾、霍乱盛行。时任冀南区党委书记、行署主任兼冀南军区政治委员的宋任穷,一边坚持对敌作战,一边组织生产自救,还深入敌后做群众工作,累得多次吐血。凭着顽强的意志和乐观主义精神,他率领冀南军民咬紧牙关度过了最艰难的时期,因此得名“咬牙干部”。

③“咬牙”体现的是坚韧。人生之路难以一帆风顺,唯有不畏艰险、直面挑战,坚持不懈、持之以恒,才能采撷成功的果实。习近平总书记当年在梁家河插队时,

什么活儿都干,开荒、种地、铡草、放羊、拉煤、挑粪……从不惜力,磨砺出不畏艰险、百折不挠的意志品格。成功往往只奖赏那些坚韧的人。一件工作、一项事业干到最艰难的时候,往往最需要咬紧牙关。而一旦坚持下来,就容易突出重围、打开局面。

④“咬牙”彰显的是智慧。京剧《沙家浜》中,18名新四军伤病员被困芦苇荡,因连续多日面临日伪军的“扫荡”,体力和毅力几近于极限。指导员郭建光激励大家:有利的情况和主动的恢复,往往产生于再坚持一下的努力之中。最终,他们以“再坚持一下”的顽强精神,迎来了大部队的反“扫荡”。咬紧牙关的坚持精神,不仅需要不畏艰难的勇敢,也需要透过现象看本质的智慧。咬紧牙关坚持下去,就能变被动为主动。

⑤“咬牙”蕴含的是担当。在重压和困难面前“咬牙”坚持,强健的是人的内心。“拼命黄郎”黄大年,平均每年出差130多天,一回来就一头扎进办公室。他的研究首次推动我国快速移动平台探测技术装备研发,攻克了技术瓶颈。正是“咬牙”背后的担当精神,成就了黄大年无悔的人生。

⑥行百里者半九十。越接近成功就越艰难,越艰难就越要坚持,否则就会前功尽弃、半途而废。从某种意义上说,“咬牙”是成功的序曲。没有松骨峰战斗中志愿军的“咬牙”,就没有以“气”胜“钢”的功绩;没有谷文昌一次次面对失败后的“咬牙”,就没有沙海变绿洲的奇迹。拿出不达目的誓不罢休的执着,砥砺千磨万击还坚劲的意志,知难而进、久久为功,多经历几次“咬牙”,一个人必能闯关夺隘、化险为夷,用奋斗之犁开辟前行之路。

⑦唯其艰难,更显勇毅。“咬牙”是一种修炼,在一次次“咬牙”中,软弱将变得坚强,稚嫩将变得成熟,徘徊将变得坚定。

(《人民日报》2018年5月15日,有删改)

7.文章③~⑤段是从哪三个方面论述“咬牙”精神的?

①“咬牙”体现的是坚韧;

②“咬牙”彰显的是智慧;

③“咬牙”蕴含的是担当。

8.本文主要运用了什么论证方法?试举一例并分析其作用。

举例论证,文章第③段举了习近平总书记当年在梁家河插队时艰苦努力的例子,论证了“‘咬牙’体现的是坚韧”这一观点,使论证更具体、更具说服力。

9.简要分析第③段的论证思路。

首先提出“‘咬牙’体现的是坚韧”这一分论点,然后通过道理论证和举例论证,举了习近平总书记的例子,论证了这一观点,最后得出只有坚持才能突出重围、打开局面的结论。

10.模仿第⑥段画线句的句式,给本段补充一个论据。

示例:没有王进喜用身体堵住井喷的“咬牙”,就没有大庆油田的传奇。

11.阅读下面的名著选段,完成题目。

保尔又问那女子:“您呢,女公民,您也拒绝干活吗?”但是,霎时间他愣住了,因为站在他面前的竟是她。

她好不容易才认出这个衣衫褴褛的人就是保尔。保尔身上穿着又破又旧的短褂,脚上穿着两只稀奇古怪的鞋子,脖子上围着一条脏毛巾,脸好久没洗了。只有他那双眼睛,还跟从前一样炯炯有神。这正是他的眼睛。就是这个像叫花子一样的衣衫褴褛的人,不久以前还是她所爱的!世事变化得多么快啊!

(1)该选段出自《____钢铁是怎样炼成的____》一书,作者是____奥斯特洛夫斯基____。站在保尔面前的女子是____冬妮娅____。

(2)保尔认为她现在有什么缺点?什么工作使保尔如此“衣衫褴褛”?

个人主义,爱出风头,爱慕虚荣,贪图安逸生活;筑路。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读