语文统编版必修上册第10课《师说》课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版必修上册第10课《师说》课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 756.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 08:30:52 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

师说

韩愈

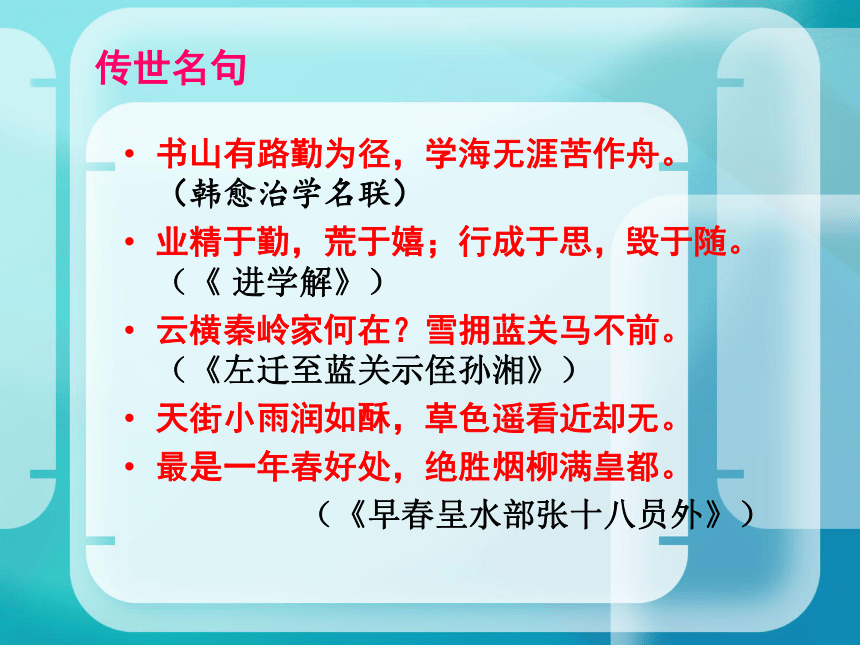

传世名句

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

(韩愈治学名联)

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。(《

进学解》)

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。(《左迁至蓝关示侄孙湘》)

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

(《早春呈水部张十八员外》)

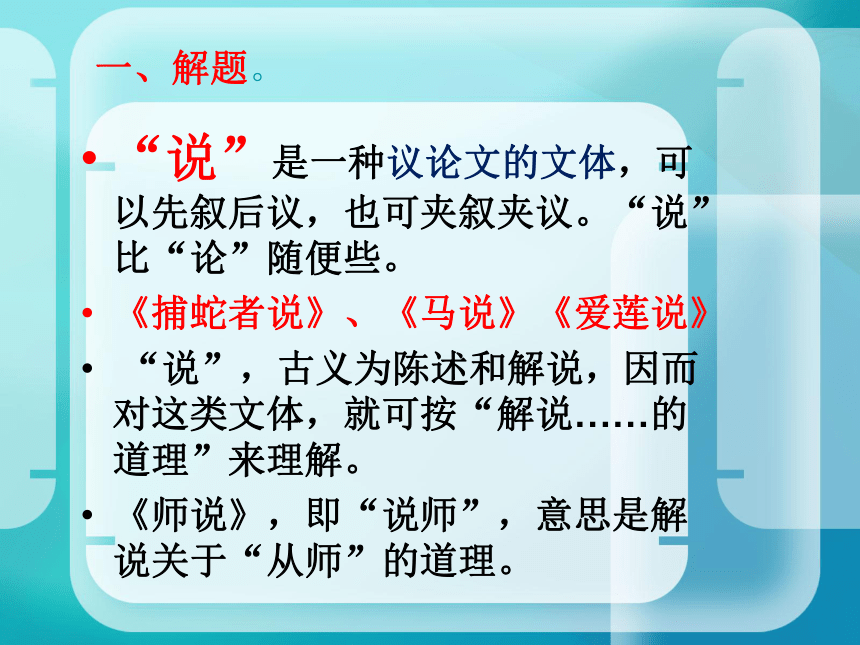

一、解题。

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”随便些。

《捕蛇者说》、《马说》《爱莲说》

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。

《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。

韩愈所说的“师”有什么独特的含义?

既不指各级官府的学校老师

也不是指“授之书而习其句读”的启蒙老师

而是指社会上学有所成,能“传道受业解惑”的人。

【问题一】这篇文章为谁而作?何以见得?文中有没有信息?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

写给一个叫李蟠的十七岁小伙子的。

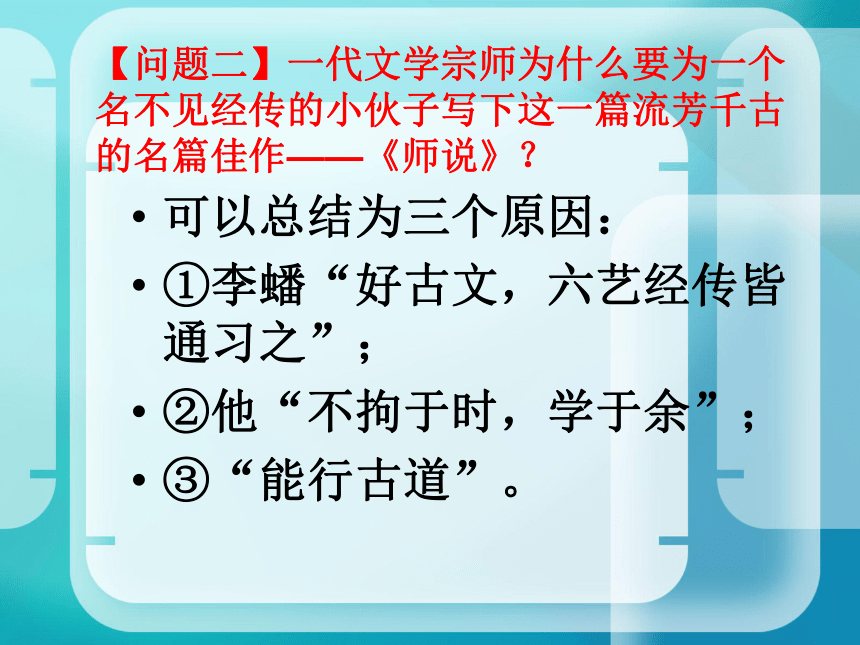

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

可以总结为三个原因:

①李蟠“好古文,六艺经传皆通习之”;

②他“不拘于时,学于余”;

③“能行古道”。

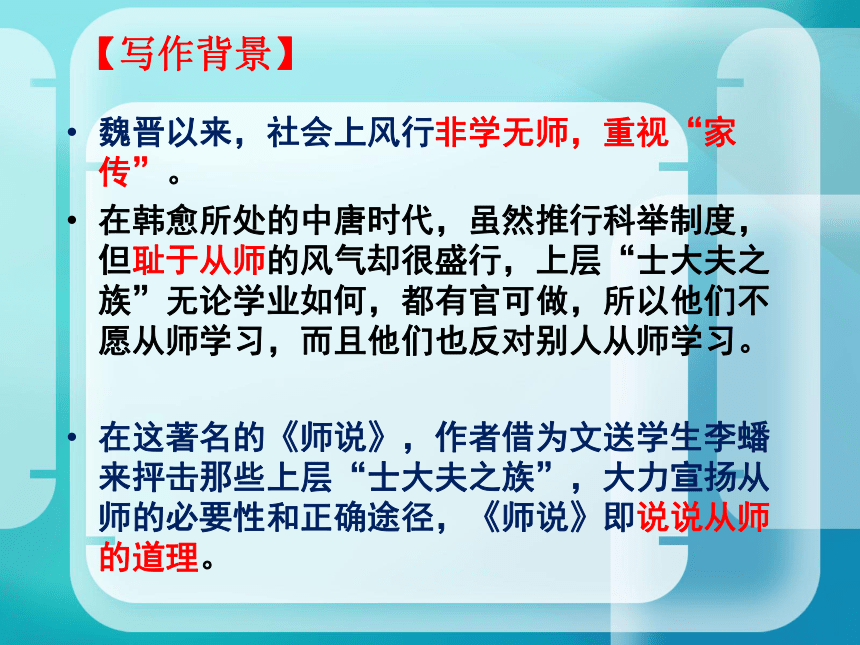

【写作背景】

魏晋以来,社会上风行非学无师,重视“家传”。

在韩愈所处的中唐时代,虽然推行科举制度,但耻于从师的风气却很盛行,上层“士大夫之族”无论学业如何,都有官可做,所以他们不愿从师学习,而且他们也反对别人从师学习。

在这著名的《师说》,作者借为文送学生李蟠来抨击那些上层“士大夫之族”,大力宣扬从师的必要性和正确途径,《师说》即说说从师的道理。

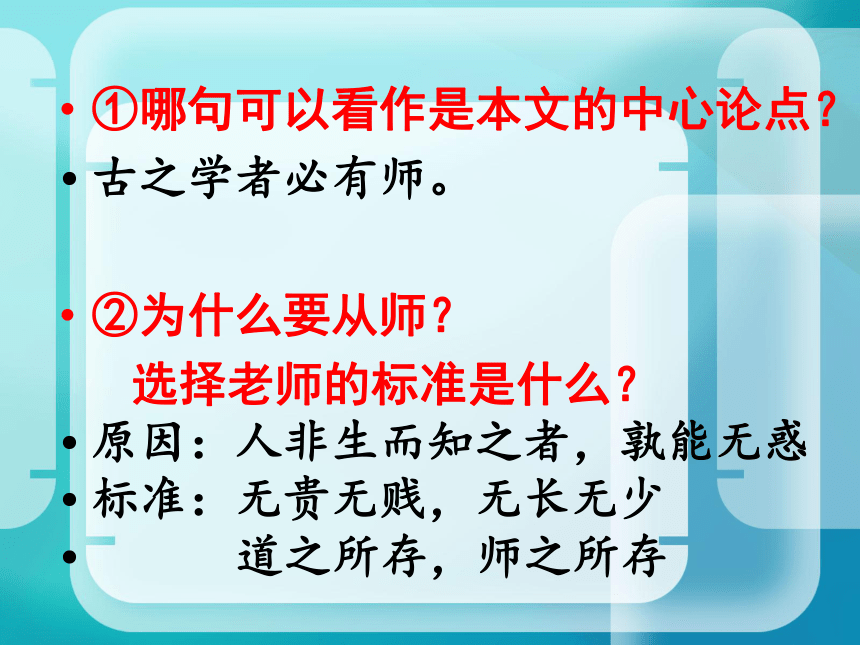

①哪句可以看作是本文的中心论点?

古之学者必有师。

②为什么要从师?

选择老师的标准是什么?

原因:人非生而知之者,孰能无惑

标准:无贵无贱,无长无少

道之所存,师之所存

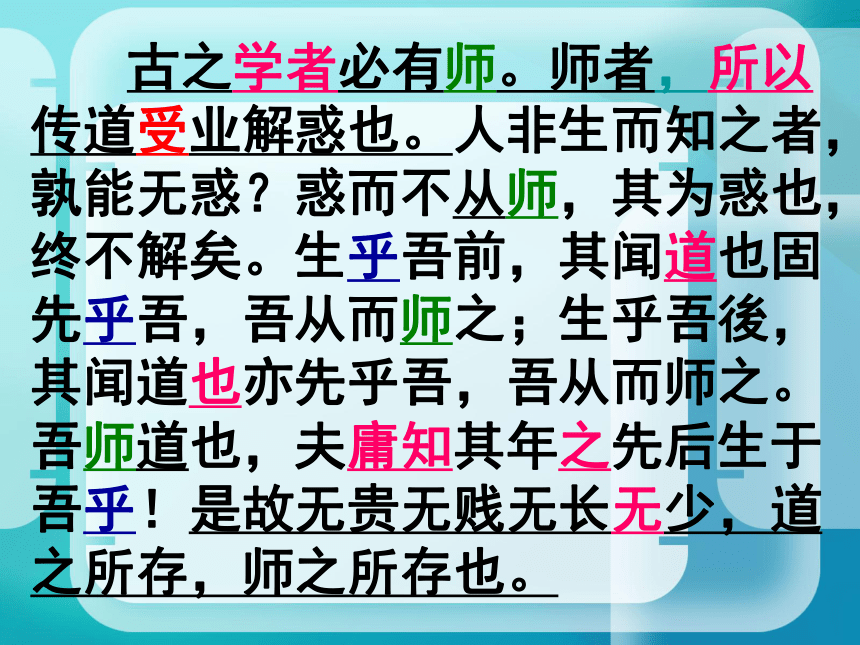

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

第一节的行文思路

立论(古之学者必有师)

老师的职责(传业授道解惑)

为什么从师(非生而知之,孰能无惑)

择师的原则

(无贵无贱,无长无少)

(道之所存,师之所存)

第二段

前面说过,韩愈为李蟠写文章的主要原因还有一个:

不拘于时

即不被当时的社会风气所拘束。

当时的社会风气是怎样的呢?

作者是从哪几个角度来分析并批判这种风气的?

运用了什么论证手法?

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之,於其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

3.作者从哪三方面进行对比论证?

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

第三段

1、作者用孔子的言行,阐述了什么观点?(本段分论点)

圣人无常师。

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

文章结构一览表

段落

论点及主要论据

作用

一

总论点:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

全文总纲

二

论点:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

论据:1、古之圣人,从师而问。

今之众人,耻学于师。

2、于其子,择师而教之

于其身,则耻师焉。

3、百工之人,不耻相师

士大夫,群聚而笑

第一个分论点,正反对比论证中心。

三

论点:圣人无常师。

论据:1、孔子从师的行为。

2、孔子从师的言论。

第二个分论点。从正面论证中心

观点(“古之学者必有师”)—师之责(“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、替子择师;“巫医乐师百工之人”、“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

1、通假字

传道受业解惑

或不焉,或师焉

“受”通“授”,传授。

“不”通“否”。

2、自读课文,注意读准停顿

惑而不从师

其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

吾从而师之

(古)泛指求学的人;读书人。(今)指有专门学问的人。

(古)特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为㈠用来……办法(方式、工具、依据等);㈡……的原因(或缘由)。(今)表因果关系的连词。

古今异义词

古之学者必有师

所以传道受业解惑也

(古)①小的方面;②一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

(今)对儿童、少年实施初等教育的学校。

(古)句子停顿的地方。(今)看字发出声音。

(古)一般人、普通人。(今)许多的人。

古今异义词

小学而大遗

句读之不知

今之众人

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

一词多义现象

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

一词多义现象

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

不拘于时,学于余。

宾语前置,“之”为提宾标志

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

被动句式

介宾短语后置

特殊句式

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶

真

作用

前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,充分阐明它们之间的辨证关系。

修辞探微

elements

www.animationfactory.com

师说

韩愈

传世名句

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

(韩愈治学名联)

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。(《

进学解》)

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。(《左迁至蓝关示侄孙湘》)

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

(《早春呈水部张十八员外》)

一、解题。

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”比“论”随便些。

《捕蛇者说》、《马说》《爱莲说》

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,就可按“解说……的道理”来理解。

《师说》,即“说师”,意思是解说关于“从师”的道理。

韩愈所说的“师”有什么独特的含义?

既不指各级官府的学校老师

也不是指“授之书而习其句读”的启蒙老师

而是指社会上学有所成,能“传道受业解惑”的人。

【问题一】这篇文章为谁而作?何以见得?文中有没有信息?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

写给一个叫李蟠的十七岁小伙子的。

【问题二】一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

可以总结为三个原因:

①李蟠“好古文,六艺经传皆通习之”;

②他“不拘于时,学于余”;

③“能行古道”。

【写作背景】

魏晋以来,社会上风行非学无师,重视“家传”。

在韩愈所处的中唐时代,虽然推行科举制度,但耻于从师的风气却很盛行,上层“士大夫之族”无论学业如何,都有官可做,所以他们不愿从师学习,而且他们也反对别人从师学习。

在这著名的《师说》,作者借为文送学生李蟠来抨击那些上层“士大夫之族”,大力宣扬从师的必要性和正确途径,《师说》即说说从师的道理。

①哪句可以看作是本文的中心论点?

古之学者必有师。

②为什么要从师?

选择老师的标准是什么?

原因:人非生而知之者,孰能无惑

标准:无贵无贱,无长无少

道之所存,师之所存

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

第一节的行文思路

立论(古之学者必有师)

老师的职责(传业授道解惑)

为什么从师(非生而知之,孰能无惑)

择师的原则

(无贵无贱,无长无少)

(道之所存,师之所存)

第二段

前面说过,韩愈为李蟠写文章的主要原因还有一个:

不拘于时

即不被当时的社会风气所拘束。

当时的社会风气是怎样的呢?

作者是从哪几个角度来分析并批判这种风气的?

运用了什么论证手法?

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之,於其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

3.作者从哪三方面进行对比论证?

1、纵比:

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

第三段

1、作者用孔子的言行,阐述了什么观点?(本段分论点)

圣人无常师。

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

文章结构一览表

段落

论点及主要论据

作用

一

总论点:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。

全文总纲

二

论点:师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。

论据:1、古之圣人,从师而问。

今之众人,耻学于师。

2、于其子,择师而教之

于其身,则耻师焉。

3、百工之人,不耻相师

士大夫,群聚而笑

第一个分论点,正反对比论证中心。

三

论点:圣人无常师。

论据:1、孔子从师的行为。

2、孔子从师的言论。

第二个分论点。从正面论证中心

观点(“古之学者必有师”)—师之责(“师者,所以传道授业解惑也。”)

—求知规律(“人非生而知之”)

—择师标准(“道之所存,师之所存”)

—三组对比(古圣人从师,今众人耻学;其身耻师、替子择师;“巫医乐师百工之人”、“士大夫之族”)

—新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)

—写作缘由。

1、通假字

传道受业解惑

或不焉,或师焉

“受”通“授”,传授。

“不”通“否”。

2、自读课文,注意读准停顿

惑而不从师

其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之先后生于吾乎

吾从而师之

(古)泛指求学的人;读书人。(今)指有专门学问的人。

(古)特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为㈠用来……办法(方式、工具、依据等);㈡……的原因(或缘由)。(今)表因果关系的连词。

古今异义词

古之学者必有师

所以传道受业解惑也

(古)①小的方面;②一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

(今)对儿童、少年实施初等教育的学校。

(古)句子停顿的地方。(今)看字发出声音。

(古)一般人、普通人。(今)许多的人。

古今异义词

小学而大遗

句读之不知

今之众人

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

一词多义现象

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

一词多义现象

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

方位名词作动词,低于

词类活用现象

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

不拘于时,学于余。

宾语前置,“之”为提宾标志

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

被动句式

介宾短语后置

特殊句式

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶

真

作用

前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,充分阐明它们之间的辨证关系。

修辞探微

elements

www.animationfactory.com

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读