8、寡人之于国也 课件(42张 )——2020-2021学年高中语文必修三人教版

文档属性

| 名称 | 8、寡人之于国也 课件(42张 )——2020-2021学年高中语文必修三人教版 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 10:27:35 | ||

图片预览

文档简介

民贵君轻不愧亚圣,

性善气正真乃完人。

①生于忧患, 。

②老吾老,以及人之老;

,以及 。

③天时不如地利, 。

④得道多助, 。

幼吾幼

人之幼

死于安乐

地利不如人和

失道寡助

作者:《孟子》

寡人之于国也

第8课

山东邹县人,战国时伟大的思想家、政治家和教育家。儒家学派代表人物之一。他继承并发展了孔子“仁”的学说,被尊为儒家的第二号圣人——“亚圣”。

孟子,名轲,字子舆

孟子的思想

“仁政”思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。”“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也”。

宋代以后常把孟子思想与孔子思想并称为“孔孟之道”。

性善学说:

“人性之善也,犹水之就下也;人无有不善,水无有不下”。

理想人格:

“人皆可以为尧舜”;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。

儒家经典之一,现存7篇,全面反映了孟子的思想。

善于雄辩,具气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行辩论,逻辑谨严。

善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。

南宋朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

《孟子》简介

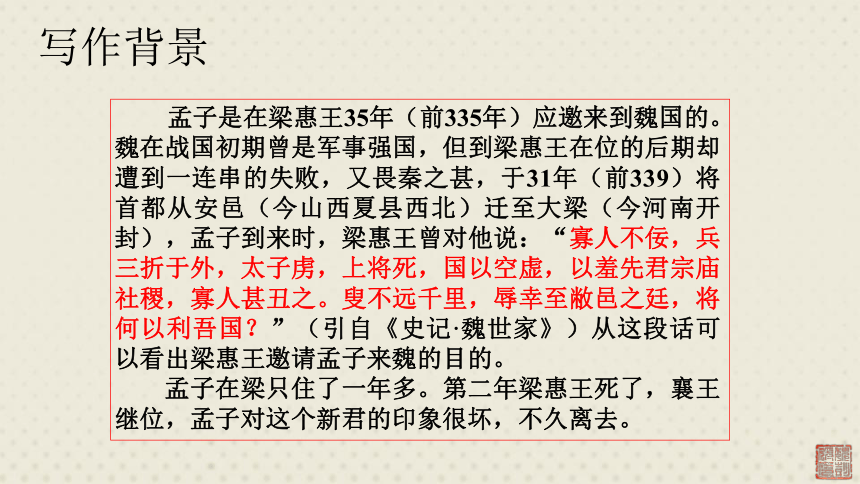

孟子是在梁惠王35年(前335年)应邀来到魏国的。魏在战国初期曾是军事强国,但到梁惠王在位的后期却遭到一连串的失败,又畏秦之甚,于31年(前339)将首都从安邑(今山西夏县西北)迁至大梁(今河南开封),孟子到来时,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至敝邑之廷,将何以利吾国?”(引自《史记·魏世家》)从这段话可以看出梁惠王邀请孟子来魏的目的。

孟子在梁只住了一年多。第二年梁惠王死了,襄王继位,孟子对这个新君的印象很坏,不久离去。

写作背景

读准下列字音

王好( )战

hào

弃甲曳( )兵

yè

数( )罟( )不入洿( )池

ɡǔ

wū

衣( )帛( )

鸡豚( )狗彘( )之畜( )

tún

zhì

庠( )序

xiánɡ

饿殍( )

piǎo

yì

cù

bó

然而不王( )者

wànɡ

xù

移其粟( )于河内

sù

申之以孝悌( )

tì

为什么提出“民不加多”的疑问?

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

邻国之民不加少,寡人之民不加多。

翻译第一段:

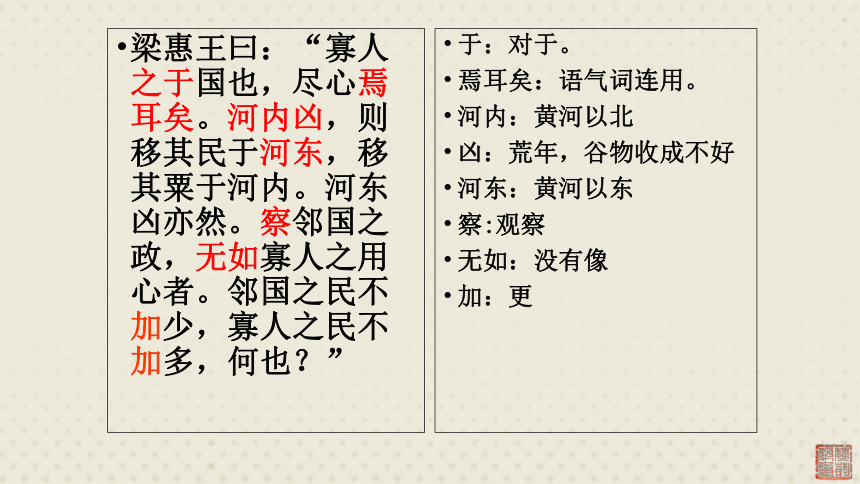

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

于:对于。

焉耳矣:语气词连用。

河内:黄河以北

凶:荒年,谷物收成不好

河东:黄河以东

察:观察

无如:没有像

加:更

提出“民不加多”的疑问

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

梁惠王尽力做了哪些事,为什么困惑?

梁惠王:河内凶,移民移粟,河东亦然。

感到

困惑

背景:

战国时代,各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力。这就造成了兵员缺乏、劳力不足。争夺人力,增添人丁,成为各诸侯国统治者的当务之急。

探究讨论:

梁惠王为何对“民不加多”倍感忧虑?

翻译第二段:

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

好:喜欢

请:请允许我。

喻:打比方。

填然:拟声词,模拟击鼓声。

鼓:击鼓,名→动。

之:音节助词。

兵:兵器

曳(yè):拖着。

而:修饰连词。

走:逃跑。

或:有的人。

以:凭借。

则何如:那怎么样

翻译第三、四段

曰:“不可。直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

直:只是。

耳:罢了,语气助词

是:这。

走:逃跑

无:通“毋”,译为“不要”

望:希望

于:比,介词

状语后置:于邻国多

孟子听了梁惠王的话,为什么不直接阐明意见?

用梁惠王熟悉的“战”设喻,便于启发对方。

阅读与思考

分析“民不加多”的原因

投其所好,便于启发

引王自己回答,自我否定

以子之矛,攻子之盾

层层推进

王如知此

以五十步笑百步,则何如

王好战,请以战喻

比喻作答,不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的事例设喻。而梁惠王回答说“不可,直不百步,是亦走也。”(没有本质的区别),不知不觉地否定了自己与邻国的统治者的区别。说明梁惠王比别的国王好不了多少,移民移粟的措施与“邻国之政”并无本质区别,本质上讲都是虐民暴政。

如何理解“以五十步笑百步”?

成语:“五十步笑百步”

含义:

比喻缺点或错误的性质相同,只是情节轻或重的区别。

以五十步笑百步来做比喻,说明梁惠王与邻国执政者没有本质区别。

翻译第五段

不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

违:违背,耽误。

胜:尽,完。

数(cù) :密。

罟(gǔ) :网。

洿(wū)池:池塘。

斧斤:名作动,砍伐

以:按照

养生:供养活着的人

丧死:为死了的人办丧事 为动

憾:遗憾

王道:为王之道,即以仁义治天下(施行仁政),这是儒家的政治主张。

不违农时(农)

以时入山林(林)

不入洿池(渔)

阐述:“王道之始”的道理

王道之始也

使民养生丧死无憾

可持续发展

翻译第六段

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;

树:名→动,栽种;

之:音节助词

树之以桑:状语后置句

以:介词,凭借

衣:yì,穿,名→动

帛:丝织品;

豚:小猪; 彘:大猪;

之:助词;

畜:动词,喂养

无:通“毋”,不要

失:错过;

食:吃

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

夺:耽误

谨:形→动,谨慎认真从事

庠、序:古代的学校

申:反复陈述;

孝:尊敬父母

悌:敬爱兄长;

义:道理

申之以孝悌之义:状语后置

颁:通“斑”,头发花白

负:背着东西;

戴:顶着东西

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

黎民:老百姓

然:这样

而:表转折,却

王:wàng,名→动,为王,统一天下

未之有也:宾语前置句

阐述:“王道之成”的道理

树之以桑(纺织)

鸡豚狗彘之畜(畜牧)

谨庠序,申孝悌

勿夺其时(农业)

养民

教民

然而不王者,未之有也

孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治------“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

初步措施

根本措施

不可胜食

不可胜用

保民

教民

孟子从王道之始和王道之成两方面阐述使民加多的办法,从保民、教民角度提出了七条措施。

翻译第七段

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。人死,则曰:‘非我也,岁也。’

食:第一个为动词,吃;第二个名词,食物

检:制止,约束;

涂:通“途”,道路;

饿莩:饿死的人

发:打开粮仓,赈济百姓

岁:年成

是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”

是:这

异:区别

兵:武器

罪:名→动,归罪

斯:那么,就

至:到,归顺

焉:语气词,了

“狗彘食人食而不知检”(诸侯贵族)

“涂有饿莩而不知发” (下层百姓)

一方面揭示出社会的不平等,另一方面也写出了梁惠王仍然不爱民(对梁惠王自认为“于国尽心”的反驳)。

第7段哪两句使用对比手法?反映了当时社会怎样的情况?目的何在?

孟子还用了一个比喻,是怎样比的?

——涂有饿殍归罪于年成不好,如同刺人而杀之,归罪于武器一样。

本段写什么内容?

狗彘食人食

涂有饿莩

非我也,岁也

王无罪岁

错误态度

阐述使民加多应有的正确态度

正确

态度

斯天下之民至焉

尽心

移其民

移其粟

民不加多

?

提出问题

五十步笑百步

梁惠王

邻国之君

喻

分析问题

行仁政

之果

之始

之成

斯天下之民至

解决问题

走

未施

仁政

程度不同

实质相同

写作特色

一、结构严谨。从表面看,铺张扬厉,似乎散漫无纪,实则段落分明,层次井然,而且环环相扣,不可分割。

二、善用比喻。孟子善于运用比喻说理,文字显得从容不迫。

三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在语言上是使用整齐的排偶句式。

雄辩艺术

1、正面阐述自己的主张,提出“仁政”的一系列措施:①合理的发展生产;②加强教化;③关心老百姓疾苦,不推诿责任。

2、当对方一个错误的论题出现,孟子往往从侧面进攻,并不急于反驳,而是以退为进,水到渠成,说服对方。

3、长于设喻,贴切的比喻使其说理充满不可辩驳的力量。

以现代观念审识古人的思想

孟子的王道思想包括精神文明和物质文明:

1.首先解决百姓的温饱问题;

2.加强文教德化,提高人民的精神修养;

3.统治者严于律己,不推卸责任。

孟子注意到了可持续发展问题:

在开发利用自然资源时,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔。

1.下列句中划线字意义、用法相同的一项是 ( )

A.“君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞” “老臣病足,曾不能疾走”

B.“是社稷之臣也,何以伐为”

“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与”

C.“驴不胜怒,蹄之”

“不违农时,谷不可胜食也”

D.“发闾左谪戍渔阳九百人”

“涂有饿莩而不知发”

B

课堂练习

2.选出没有通假字的一项 ( )

A.则无望民之多于邻国也。 B.不可,直不百步耳。

C.颁白者不负戴于道路矣。

D.明日,徐公来,孰视之。

B

3.选出红色实词解释全都正确的一项(?????)

A.或百步而后止(或许)??无如寡人之用心者(及,比得上)

B.请以战喻(请您)?????谷不可胜食也(尽,完)

C.申之以孝悌(敬爱兄长)之义????涂有饿莩而不知发(打开粮仓)

D.颁白者不负戴于道路矣(通“斑”)?????狗彘食人食而不知检(检查)

C

4.选出对下列各句中加点介词“于”字意义解说正确的一项(????)

①寡人之于国也?????②则移其民于河东???

③则无望民之多于邻国也

④颁白者不负戴于道路矣?????⑤是何异于刺人而杀之

A.②④相同 B.?②③⑤相同

C.?①⑤相同 D.?①②③④⑤各不相同

D

性善气正真乃完人。

①生于忧患, 。

②老吾老,以及人之老;

,以及 。

③天时不如地利, 。

④得道多助, 。

幼吾幼

人之幼

死于安乐

地利不如人和

失道寡助

作者:《孟子》

寡人之于国也

第8课

山东邹县人,战国时伟大的思想家、政治家和教育家。儒家学派代表人物之一。他继承并发展了孔子“仁”的学说,被尊为儒家的第二号圣人——“亚圣”。

孟子,名轲,字子舆

孟子的思想

“仁政”思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。”“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也”。

宋代以后常把孟子思想与孔子思想并称为“孔孟之道”。

性善学说:

“人性之善也,犹水之就下也;人无有不善,水无有不下”。

理想人格:

“人皆可以为尧舜”;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。

儒家经典之一,现存7篇,全面反映了孟子的思想。

善于雄辩,具气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行辩论,逻辑谨严。

善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。

南宋朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

《孟子》简介

孟子是在梁惠王35年(前335年)应邀来到魏国的。魏在战国初期曾是军事强国,但到梁惠王在位的后期却遭到一连串的失败,又畏秦之甚,于31年(前339)将首都从安邑(今山西夏县西北)迁至大梁(今河南开封),孟子到来时,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至敝邑之廷,将何以利吾国?”(引自《史记·魏世家》)从这段话可以看出梁惠王邀请孟子来魏的目的。

孟子在梁只住了一年多。第二年梁惠王死了,襄王继位,孟子对这个新君的印象很坏,不久离去。

写作背景

读准下列字音

王好( )战

hào

弃甲曳( )兵

yè

数( )罟( )不入洿( )池

ɡǔ

wū

衣( )帛( )

鸡豚( )狗彘( )之畜( )

tún

zhì

庠( )序

xiánɡ

饿殍( )

piǎo

yì

cù

bó

然而不王( )者

wànɡ

xù

移其粟( )于河内

sù

申之以孝悌( )

tì

为什么提出“民不加多”的疑问?

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

邻国之民不加少,寡人之民不加多。

翻译第一段:

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

于:对于。

焉耳矣:语气词连用。

河内:黄河以北

凶:荒年,谷物收成不好

河东:黄河以东

察:观察

无如:没有像

加:更

提出“民不加多”的疑问

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

梁惠王尽力做了哪些事,为什么困惑?

梁惠王:河内凶,移民移粟,河东亦然。

感到

困惑

背景:

战国时代,各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力。这就造成了兵员缺乏、劳力不足。争夺人力,增添人丁,成为各诸侯国统治者的当务之急。

探究讨论:

梁惠王为何对“民不加多”倍感忧虑?

翻译第二段:

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

好:喜欢

请:请允许我。

喻:打比方。

填然:拟声词,模拟击鼓声。

鼓:击鼓,名→动。

之:音节助词。

兵:兵器

曳(yè):拖着。

而:修饰连词。

走:逃跑。

或:有的人。

以:凭借。

则何如:那怎么样

翻译第三、四段

曰:“不可。直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

直:只是。

耳:罢了,语气助词

是:这。

走:逃跑

无:通“毋”,译为“不要”

望:希望

于:比,介词

状语后置:于邻国多

孟子听了梁惠王的话,为什么不直接阐明意见?

用梁惠王熟悉的“战”设喻,便于启发对方。

阅读与思考

分析“民不加多”的原因

投其所好,便于启发

引王自己回答,自我否定

以子之矛,攻子之盾

层层推进

王如知此

以五十步笑百步,则何如

王好战,请以战喻

比喻作答,不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的事例设喻。而梁惠王回答说“不可,直不百步,是亦走也。”(没有本质的区别),不知不觉地否定了自己与邻国的统治者的区别。说明梁惠王比别的国王好不了多少,移民移粟的措施与“邻国之政”并无本质区别,本质上讲都是虐民暴政。

如何理解“以五十步笑百步”?

成语:“五十步笑百步”

含义:

比喻缺点或错误的性质相同,只是情节轻或重的区别。

以五十步笑百步来做比喻,说明梁惠王与邻国执政者没有本质区别。

翻译第五段

不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

违:违背,耽误。

胜:尽,完。

数(cù) :密。

罟(gǔ) :网。

洿(wū)池:池塘。

斧斤:名作动,砍伐

以:按照

养生:供养活着的人

丧死:为死了的人办丧事 为动

憾:遗憾

王道:为王之道,即以仁义治天下(施行仁政),这是儒家的政治主张。

不违农时(农)

以时入山林(林)

不入洿池(渔)

阐述:“王道之始”的道理

王道之始也

使民养生丧死无憾

可持续发展

翻译第六段

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;

树:名→动,栽种;

之:音节助词

树之以桑:状语后置句

以:介词,凭借

衣:yì,穿,名→动

帛:丝织品;

豚:小猪; 彘:大猪;

之:助词;

畜:动词,喂养

无:通“毋”,不要

失:错过;

食:吃

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

夺:耽误

谨:形→动,谨慎认真从事

庠、序:古代的学校

申:反复陈述;

孝:尊敬父母

悌:敬爱兄长;

义:道理

申之以孝悌之义:状语后置

颁:通“斑”,头发花白

负:背着东西;

戴:顶着东西

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

黎民:老百姓

然:这样

而:表转折,却

王:wàng,名→动,为王,统一天下

未之有也:宾语前置句

阐述:“王道之成”的道理

树之以桑(纺织)

鸡豚狗彘之畜(畜牧)

谨庠序,申孝悌

勿夺其时(农业)

养民

教民

然而不王者,未之有也

孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治------“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

初步措施

根本措施

不可胜食

不可胜用

保民

教民

孟子从王道之始和王道之成两方面阐述使民加多的办法,从保民、教民角度提出了七条措施。

翻译第七段

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。人死,则曰:‘非我也,岁也。’

食:第一个为动词,吃;第二个名词,食物

检:制止,约束;

涂:通“途”,道路;

饿莩:饿死的人

发:打开粮仓,赈济百姓

岁:年成

是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”

是:这

异:区别

兵:武器

罪:名→动,归罪

斯:那么,就

至:到,归顺

焉:语气词,了

“狗彘食人食而不知检”(诸侯贵族)

“涂有饿莩而不知发” (下层百姓)

一方面揭示出社会的不平等,另一方面也写出了梁惠王仍然不爱民(对梁惠王自认为“于国尽心”的反驳)。

第7段哪两句使用对比手法?反映了当时社会怎样的情况?目的何在?

孟子还用了一个比喻,是怎样比的?

——涂有饿殍归罪于年成不好,如同刺人而杀之,归罪于武器一样。

本段写什么内容?

狗彘食人食

涂有饿莩

非我也,岁也

王无罪岁

错误态度

阐述使民加多应有的正确态度

正确

态度

斯天下之民至焉

尽心

移其民

移其粟

民不加多

?

提出问题

五十步笑百步

梁惠王

邻国之君

喻

分析问题

行仁政

之果

之始

之成

斯天下之民至

解决问题

走

未施

仁政

程度不同

实质相同

写作特色

一、结构严谨。从表面看,铺张扬厉,似乎散漫无纪,实则段落分明,层次井然,而且环环相扣,不可分割。

二、善用比喻。孟子善于运用比喻说理,文字显得从容不迫。

三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在语言上是使用整齐的排偶句式。

雄辩艺术

1、正面阐述自己的主张,提出“仁政”的一系列措施:①合理的发展生产;②加强教化;③关心老百姓疾苦,不推诿责任。

2、当对方一个错误的论题出现,孟子往往从侧面进攻,并不急于反驳,而是以退为进,水到渠成,说服对方。

3、长于设喻,贴切的比喻使其说理充满不可辩驳的力量。

以现代观念审识古人的思想

孟子的王道思想包括精神文明和物质文明:

1.首先解决百姓的温饱问题;

2.加强文教德化,提高人民的精神修养;

3.统治者严于律己,不推卸责任。

孟子注意到了可持续发展问题:

在开发利用自然资源时,不能滥砍滥伐,滥捕滥杀,更不能竭泽而渔。

1.下列句中划线字意义、用法相同的一项是 ( )

A.“君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞” “老臣病足,曾不能疾走”

B.“是社稷之臣也,何以伐为”

“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与”

C.“驴不胜怒,蹄之”

“不违农时,谷不可胜食也”

D.“发闾左谪戍渔阳九百人”

“涂有饿莩而不知发”

B

课堂练习

2.选出没有通假字的一项 ( )

A.则无望民之多于邻国也。 B.不可,直不百步耳。

C.颁白者不负戴于道路矣。

D.明日,徐公来,孰视之。

B

3.选出红色实词解释全都正确的一项(?????)

A.或百步而后止(或许)??无如寡人之用心者(及,比得上)

B.请以战喻(请您)?????谷不可胜食也(尽,完)

C.申之以孝悌(敬爱兄长)之义????涂有饿莩而不知发(打开粮仓)

D.颁白者不负戴于道路矣(通“斑”)?????狗彘食人食而不知检(检查)

C

4.选出对下列各句中加点介词“于”字意义解说正确的一项(????)

①寡人之于国也?????②则移其民于河东???

③则无望民之多于邻国也

④颁白者不负戴于道路矣?????⑤是何异于刺人而杀之

A.②④相同 B.?②③⑤相同

C.?①⑤相同 D.?①②③④⑤各不相同

D