11、师说 课件(47张)——2020-2021学年高中语文必修三人教版

文档属性

| 名称 | 11、师说 课件(47张)——2020-2021学年高中语文必修三人教版 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 22:07:58 | ||

图片预览

文档简介

文章背景

—《答韦中立论师道书》

由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师,世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞,愈以是得狂名。”

“

人教版高中语文必修三第三单元第11课

韩愈

韩愈(768-824),字退之,河阳(现在河南省孟县)人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。万年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的散文家,因在散文创作方面有突出成就,苏轼称他“文起八代之衰”。被后人尊为唐宋八大家之首。韩愈提倡儒家思想,他在文学上最大的功绩是倡导古文运动,主张学习先秦、两汉优秀散文传统,把当时的文体从矫揉造作的骈体文中解放出来,奠定了唐代古文的基础。

韩愈

唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

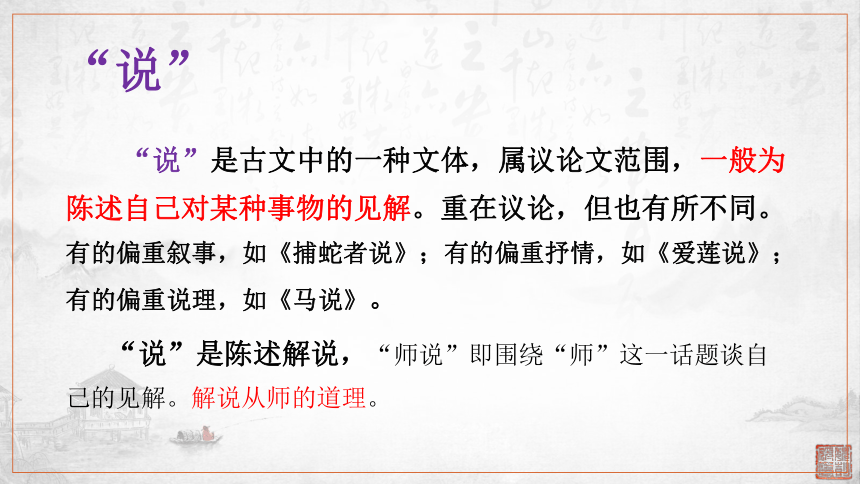

“说”

“说”是古文中的一种文体,属议论文范围,一般为陈述自己对某种事物的见解。重在议论,但也有所不同。有的偏重叙事,如《捕蛇者说》;有的偏重抒情,如《爱莲说》;有的偏重说理,如《马说》。

“说”是陈述解说,“师说”即围绕“师”这一话题谈自己的见解。解说从师的道理。

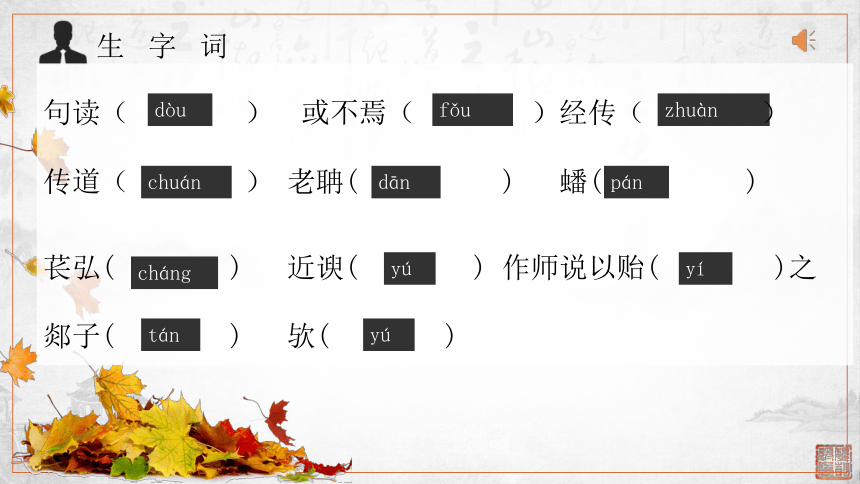

生字词

句读( ) 或不焉( )经传( ) 传道( ) 老聃( ) 蟠( )

苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之 郯子( ) 欤( )

dòu

fǒu

zhuàn

chuán

dān

pán

cháng

yú

yí

tán

yú

师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。人非生而知之者。孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

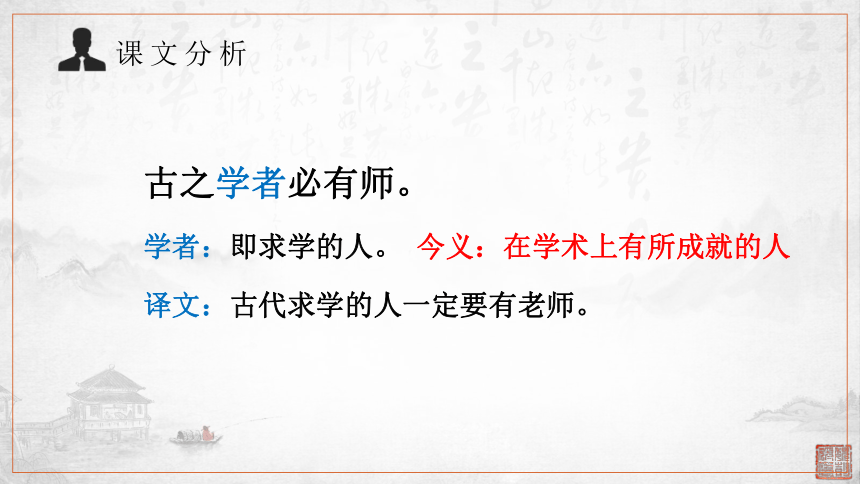

课文分析

古之学者必有师。

学者:即求学的人。 今义:在学术上有所成就的人

译文:古代求学的人一定要有老师。

课文分析

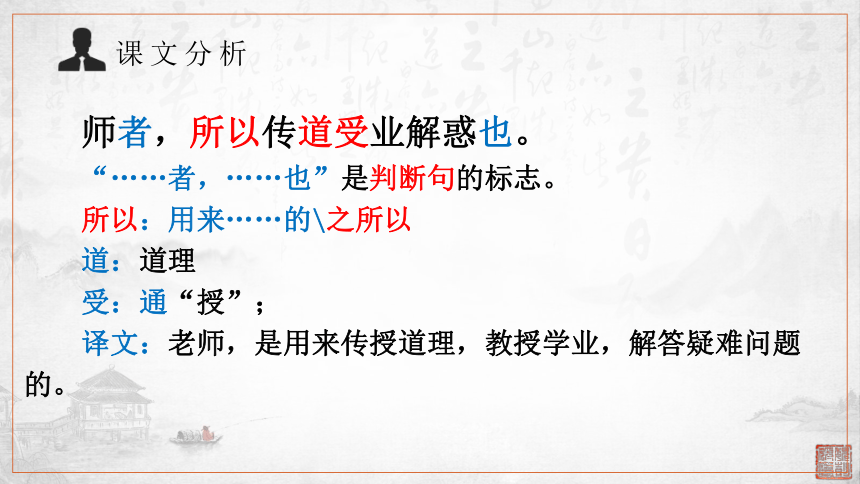

师者,所以传道受业解惑也。

“……者,……也”是判断句的标志。

所以:用来……的\之所以

道:道理

受:通“授”;

译文:老师,是用来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。

课文分析

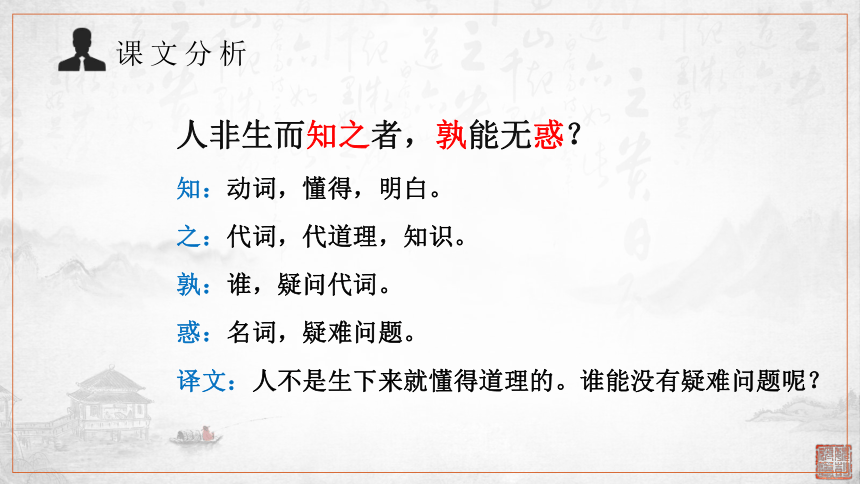

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

译文:人不是生下来就懂得道理的。谁能没有疑难问题呢?

课文分析

惑而不从师,其为惑也,终不解矣 。

而:表转折

从:动词,跟随,追随。

其:指示代词,那

为:动词,成为。

译文:有了疑惑,却不跟随老师学习,那些疑难问题,最终也不能理解。

课文分析

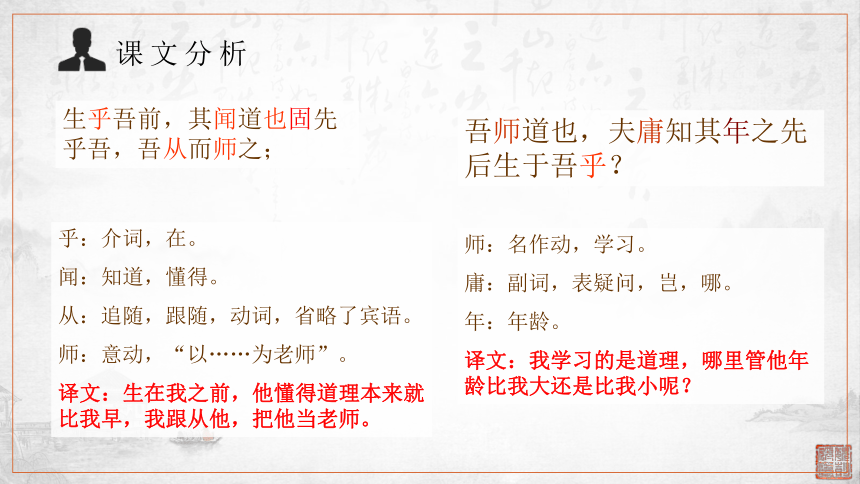

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

译文:生在我之前,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,把他当老师。

师:名作动,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

译文:我学习的是道理,哪里管他年龄比我大还是比我小呢?

课文分析

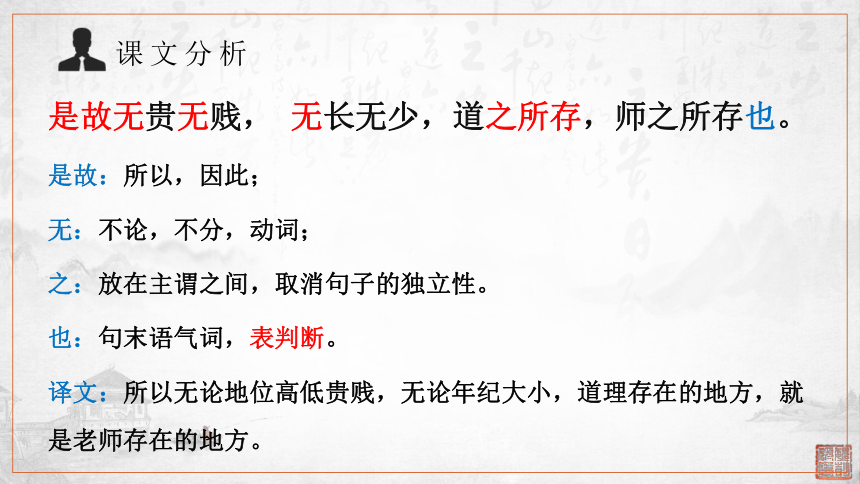

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此;

无:不论,不分,动词;

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

也:句末语气词,表判断。

译文:所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

课文分析

人为什么要从师?

古之学者必有师。 提出中心论点

师者,所以传道受业解惑也。教师的重要作用

人非生而知之者。 从师的必要性

课文分析

作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段:总论从师的必要性和择师标准。

中心论点:学者必有师。

课文探究

课文分析

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不齿相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

课文分析

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

译文:哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要 人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;

课文分析

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

下:低

耻:意动,“以……为耻”。

耻学于师:状语后置

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,形容词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

其:表推测,大概。

译文:现在的一般人,他们不及圣人的也很多,却以向老师学习为耻。因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧,圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是出于这个原因吧。

课文分析

爱其子,择师而教之

其:代词,自己的;

而:连词,表顺承关系。

于其身也,则耻师焉,惑矣。

身:自己。

耻:意动,“以……为耻”

惑:糊涂,形容词。

译文:爱自己的孩子,选择老师来教他,但是对于他们自己,却以跟从老师学习为耻,糊涂啊。

课文分析

彼:指示代词,那

之:代词,代童子。

句读:古人指文辞休止和停顿处,文辞语意已尽为句,未尽而须停顿为读。

彼童子之师,授之书习其句读者

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

译文:那些儿童的老师,只教他读书和熟悉文句的停顿,不是我所说的传授那些道理,解答那些疑惑的老师。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

句读,惑:都是前置宾语;

或:肯定性无定代词,有的人。

不:通“否”

译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的向老师学习 ,有的却不向老师学习。

课文分析

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面;

遗:遗漏,丢掉;

明:明智。

译文:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。

课文分析

巫医乐师百工之人,不耻相师。

巫医:古代巫医不分,巫的职业以祝祷占卜为主,也用药物等为人治病。

百工:各种工匠

相师:拜别人为师

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为可耻。

课文分析

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

族:类。曰:称,说。

云:说,与“者” 合在一起,表示“诸如此类的说法”;

群:名作状,成群

译文:士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

课文分析

彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复可知矣。

彼:代词,当老师的(或:当学生的);

道:学问道德水平。

谀:阿谀,奉承。

译文:他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。唉,从师的风尚不能恢复也就可以知道了。

课文分析

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

齿:并列;不齿,不与为伍;

乃:竟然;及:赶得上;

其:副词表强调

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!

课文分析

第二段批判了士大夫之族耻学于师的陋习,运用了对比手法,请找出这几组对比,并说明这样对比的论证作用。

课文探究

古之圣人—今之众人

圣益圣,愚益愚

于其子—于其身

小学而大遗

百工之人—士大夫之族

今其智乃反不能及

从师学习的重要性

是否可以调换顺序?

角度不同

纵比

自相矛盾的对比

横比

语气不同

揣测、叹惋

批评、责备

反问、讽刺

层

层

递

进

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

课文分析

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子 。

师:以……为师,意动。

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

译文:圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的品德才能赶不上孔子。

课文分析

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

不必:不一定

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,像。是:代词,这样子。

译文:所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。?

课文分析

分析第三段举出孔子的例子,意在证明怎样的观点?

课文探究

第三段:说明谁可为师。

分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

结论:弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

课文分析

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。

好:喜爱;

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;古代解释经书的著作叫传。

通:普遍。

译文:李蟠,十七岁,爱好古文,《诗》《书》等六经经文及解释经文的著作都普遍地研习过。

课文分析

不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,向,跟随;

贻:赠送。

译文:又不被耻学于师的习俗所约束,向我学习。我赞许他能实行古人从师学习的道理,特别写了这篇《师说》来赠给他。

课文分析

文章第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者的观点?

不拘于时,学于余,能行古道。

第四段: 说明写作原因。

分论点:不拘于时行古道。

课文分析

概括段落大意

第1段

提出全文的中心论点(“学者必有师”),并阐明老师的作用及择师的态度和标准。

第2段

通过对比论证批判“士大夫之族”的“耻于学师”。

第3段

援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

第4段

说明写作缘起。

立论:

反面批驳:

正面论证:

从师的必要

择师的标准

批判耻于从师

师生关系与师道关系

师

说

老师的职责

事理论证

对比论证

事例论证

气势充沛 笔力雄健

1. 排比对偶的句式使文气飞动

2. 连珠的修辞使论述环环相扣

3. 丰富的语气使语句错综变化

文言知识大过关

抢答赛

古今异义

古之学者必有师

古:泛指求学的人;读书人。

今:指有专门学问的人。

所以传道受业解惑也

古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为:用来……的办法(方式、工具、依据等);……的原因(或缘由)。

今:表因果关系的连词。

古今异义

无贵无贱,无长无少

古:无论,不论。

今:没有。

小学而大遗

古:小的方面;一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

今:对儿童、少年实施初等教育的学校。

古今异义

今之众人

古:一般人、普通人。

今:许多的人。

一词多义

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师

有碑仆道

吾师道也

师道之不传也久矣

策之不以其道

何可胜道也哉

道相似也

名词,道路

名词,道理

名词,风尚

名词,规律

动词,说

名词,道德学问

道

非蛇鳝之穴无可寄托者

择师而教之

师道之不传也久矣

句读之不知

巫医乐师百工之人

辍耕之垄上

助词,的

代词,他

助词,取消句子独立性

助词,宾语前置的标志

代词,这,这些

动词,到,往

之

人教版高中语文必修三第三单元第11课

—《答韦中立论师道书》

由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师,世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞,愈以是得狂名。”

“

人教版高中语文必修三第三单元第11课

韩愈

韩愈(768-824),字退之,河阳(现在河南省孟县)人,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。万年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的散文家,因在散文创作方面有突出成就,苏轼称他“文起八代之衰”。被后人尊为唐宋八大家之首。韩愈提倡儒家思想,他在文学上最大的功绩是倡导古文运动,主张学习先秦、两汉优秀散文传统,把当时的文体从矫揉造作的骈体文中解放出来,奠定了唐代古文的基础。

韩愈

唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

“说”

“说”是古文中的一种文体,属议论文范围,一般为陈述自己对某种事物的见解。重在议论,但也有所不同。有的偏重叙事,如《捕蛇者说》;有的偏重抒情,如《爱莲说》;有的偏重说理,如《马说》。

“说”是陈述解说,“师说”即围绕“师”这一话题谈自己的见解。解说从师的道理。

生字词

句读( ) 或不焉( )经传( ) 传道( ) 老聃( ) 蟠( )

苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之 郯子( ) 欤( )

dòu

fǒu

zhuàn

chuán

dān

pán

cháng

yú

yí

tán

yú

师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。人非生而知之者。孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

课文分析

古之学者必有师。

学者:即求学的人。 今义:在学术上有所成就的人

译文:古代求学的人一定要有老师。

课文分析

师者,所以传道受业解惑也。

“……者,……也”是判断句的标志。

所以:用来……的\之所以

道:道理

受:通“授”;

译文:老师,是用来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。

课文分析

人非生而知之者,孰能无惑?

知:动词,懂得,明白。

之:代词,代道理,知识。

孰:谁,疑问代词。

惑:名词,疑难问题。

译文:人不是生下来就懂得道理的。谁能没有疑难问题呢?

课文分析

惑而不从师,其为惑也,终不解矣 。

而:表转折

从:动词,跟随,追随。

其:指示代词,那

为:动词,成为。

译文:有了疑惑,却不跟随老师学习,那些疑难问题,最终也不能理解。

课文分析

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;

乎:介词,在。

闻:知道,懂得。

从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

师:意动,“以……为老师”。

译文:生在我之前,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,把他当老师。

师:名作动,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪。

年:年龄。

译文:我学习的是道理,哪里管他年龄比我大还是比我小呢?

课文分析

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此;

无:不论,不分,动词;

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

也:句末语气词,表判断。

译文:所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

课文分析

人为什么要从师?

古之学者必有师。 提出中心论点

师者,所以传道受业解惑也。教师的重要作用

人非生而知之者。 从师的必要性

课文分析

作者认为从师的标准是什么?

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段:总论从师的必要性和择师标准。

中心论点:学者必有师。

课文探究

课文分析

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不齿相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

课文分析

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

出:动词,超出。

远:多,形容词。

犹且:还,副词。

译文:哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要 人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;

课文分析

今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

下:低

耻:意动,“以……为耻”。

耻学于师:状语后置

圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,形容词,圣明。

愚:与圣的用法一样。

其:表推测,大概。

译文:现在的一般人,他们不及圣人的也很多,却以向老师学习为耻。因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧,圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是出于这个原因吧。

课文分析

爱其子,择师而教之

其:代词,自己的;

而:连词,表顺承关系。

于其身也,则耻师焉,惑矣。

身:自己。

耻:意动,“以……为耻”

惑:糊涂,形容词。

译文:爱自己的孩子,选择老师来教他,但是对于他们自己,却以跟从老师学习为耻,糊涂啊。

课文分析

彼:指示代词,那

之:代词,代童子。

句读:古人指文辞休止和停顿处,文辞语意已尽为句,未尽而须停顿为读。

彼童子之师,授之书习其句读者

非吾所谓传其道解其惑者也。

所谓:称呼的,说的。

译文:那些儿童的老师,只教他读书和熟悉文句的停顿,不是我所说的传授那些道理,解答那些疑惑的老师。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

句读,惑:都是前置宾语;

或:肯定性无定代词,有的人。

不:通“否”

译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的向老师学习 ,有的却不向老师学习。

课文分析

小学而大遗,吾未见其明也。

小:小的方面;

遗:遗漏,丢掉;

明:明智。

译文:小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。

课文分析

巫医乐师百工之人,不耻相师。

巫医:古代巫医不分,巫的职业以祝祷占卜为主,也用药物等为人治病。

百工:各种工匠

相师:拜别人为师

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为可耻。

课文分析

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

族:类。曰:称,说。

云:说,与“者” 合在一起,表示“诸如此类的说法”;

群:名作状,成群

译文:士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

课文分析

彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复可知矣。

彼:代词,当老师的(或:当学生的);

道:学问道德水平。

谀:阿谀,奉承。

译文:他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。唉,从师的风尚不能恢复也就可以知道了。

课文分析

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

齿:并列;不齿,不与为伍;

乃:竟然;及:赶得上;

其:副词表强调

译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!

课文分析

第二段批判了士大夫之族耻学于师的陋习,运用了对比手法,请找出这几组对比,并说明这样对比的论证作用。

课文探究

古之圣人—今之众人

圣益圣,愚益愚

于其子—于其身

小学而大遗

百工之人—士大夫之族

今其智乃反不能及

从师学习的重要性

是否可以调换顺序?

角度不同

纵比

自相矛盾的对比

横比

语气不同

揣测、叹惋

批评、责备

反问、讽刺

层

层

递

进

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

课文分析

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子 。

师:以……为师,意动。

徒:类,辈。

贤:道德、学问、才能。

译文:圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这一类人,他们的品德才能赶不上孔子。

课文分析

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

不必:不一定

术业:学问和技艺。

攻:研究。

如:动词,像。是:代词,这样子。

译文:所以学生不一定不如老师,老师也不一定比学生强,知道道理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已。?

课文分析

分析第三段举出孔子的例子,意在证明怎样的观点?

课文探究

第三段:说明谁可为师。

分论点:圣人无常师。

论证方法:举例论证。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

结论:弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

课文分析

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。

好:喜爱;

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;古代解释经书的著作叫传。

通:普遍。

译文:李蟠,十七岁,爱好古文,《诗》《书》等六经经文及解释经文的著作都普遍地研习过。

课文分析

不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

于:前一个是介词,表被动,被;后一个也是介词,向,跟随;

贻:赠送。

译文:又不被耻学于师的习俗所约束,向我学习。我赞许他能实行古人从师学习的道理,特别写了这篇《师说》来赠给他。

课文分析

文章第四段交待写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者的观点?

不拘于时,学于余,能行古道。

第四段: 说明写作原因。

分论点:不拘于时行古道。

课文分析

概括段落大意

第1段

提出全文的中心论点(“学者必有师”),并阐明老师的作用及择师的态度和标准。

第2段

通过对比论证批判“士大夫之族”的“耻于学师”。

第3段

援引圣人从师的态度,进一步阐述师道、师生关系。

第4段

说明写作缘起。

立论:

反面批驳:

正面论证:

从师的必要

择师的标准

批判耻于从师

师生关系与师道关系

师

说

老师的职责

事理论证

对比论证

事例论证

气势充沛 笔力雄健

1. 排比对偶的句式使文气飞动

2. 连珠的修辞使论述环环相扣

3. 丰富的语气使语句错综变化

文言知识大过关

抢答赛

古今异义

古之学者必有师

古:泛指求学的人;读书人。

今:指有专门学问的人。

所以传道受业解惑也

古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为:用来……的办法(方式、工具、依据等);……的原因(或缘由)。

今:表因果关系的连词。

古今异义

无贵无贱,无长无少

古:无论,不论。

今:没有。

小学而大遗

古:小的方面;一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

今:对儿童、少年实施初等教育的学校。

古今异义

今之众人

古:一般人、普通人。

今:许多的人。

一词多义

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师

有碑仆道

吾师道也

师道之不传也久矣

策之不以其道

何可胜道也哉

道相似也

名词,道路

名词,道理

名词,风尚

名词,规律

动词,说

名词,道德学问

道

非蛇鳝之穴无可寄托者

择师而教之

师道之不传也久矣

句读之不知

巫医乐师百工之人

辍耕之垄上

助词,的

代词,他

助词,取消句子独立性

助词,宾语前置的标志

代词,这,这些

动词,到,往

之

人教版高中语文必修三第三单元第11课