新人教版高一化学必修第二册第五章第二节《氮及其化合物》 精品教学课件(第1-3课时)

文档属性

| 名称 | 新人教版高一化学必修第二册第五章第二节《氮及其化合物》 精品教学课件(第1-3课时) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-02-25 14:45:36 | ||

图片预览

文档简介

(共132张PPT)

第二节

氮及其化合物

第1课时

氮与氮的氧化物

第2课时

氨及铵盐

第3课时

硝酸

酸雨及防治

新人教版高中化学必修第二册第五章

第二节

氮及其化合物

第1课时

氮与氮的氧化物

【学习目标与核心素养】

学习目标

1、掌握氮元素的存在及氮的固定。

2、了解NO、NO2的性质。

3、明白NO、NO2、O2溶于水的简单计算(对生成硝酸的启示)。

核心素养

1、通过学习氮及氮的氧化物的知识让学生理解论据推理与模型认知的化学核心素养。

2、通过氮的氧化物溶于水的实验进一步的训练学生的操作技能,培养学生科学探究以及实验创新的化学核心素养。

资料一:

据了解在新疆与青海两省区交界处有一狭长山谷,这里经常在风和日丽的晴天之时顷刻间电闪雷鸣,下起了雷雨。奇怪的是这里牧草茂盛,四季常青,被当地的牧民称之为“魔鬼谷”。为什么魔鬼谷牧草旺盛?

资料二:

有句谚语“雷雨发庄稼”,你明白其中的化学道理吗?

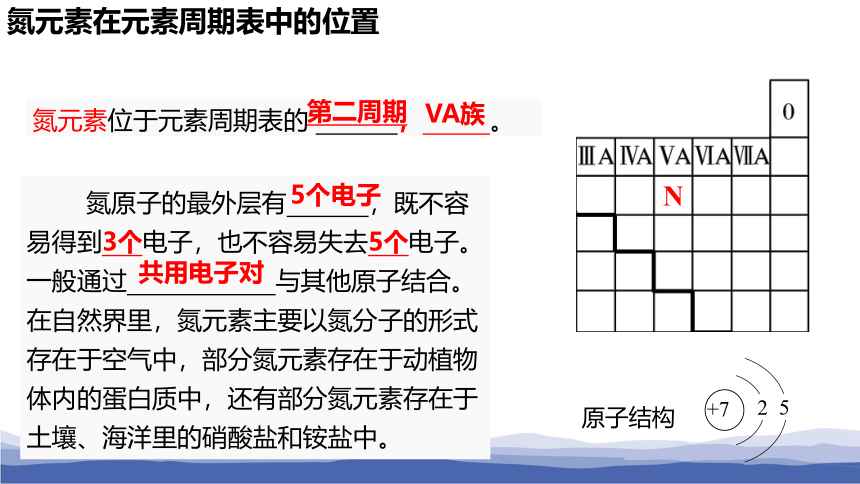

氮元素在元素周期表中的位置

氮元素位于元素周期表的

,

。

N

原子结构

+7

2

5

氮原子的最外层有

,既不容易得到3个电子,也不容易失去5个电子。一般通过

与其他原子结合。在自然界里,氮元素主要以氮分子的形式存在于空气中,部分氮元素存在于动植物体内的蛋白质中,还有部分氮元素存在于土壤、海洋里的硝酸盐和铵盐中。

第二周期

VA族

5个电子

共用电子对

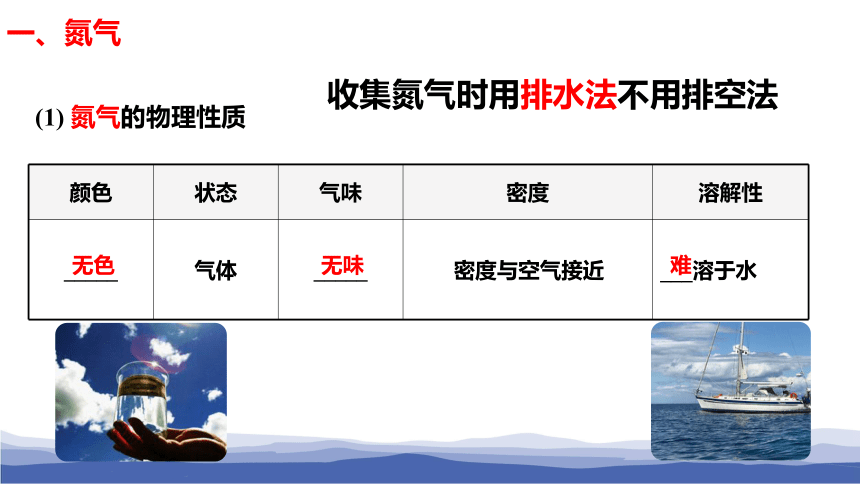

一、氮气

(1)

氮气的物理性质

颜色

状态

气味

密度

溶解性

_____

气体

_____

密度与空气接近

___溶于水

无色

无味

难

收集氮气时用排水法不用排空法

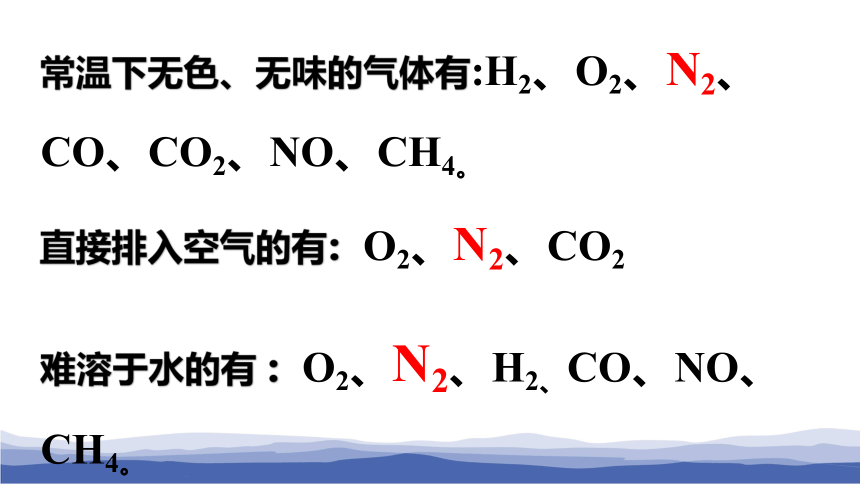

常温下无色、无味的气体有:H2、O2、N2、CO、CO2、NO、CH4。

直接排入空气的有:

O2、N2、CO2

难溶于水的有

:

O2、N2、H2、CO、NO、CH4。

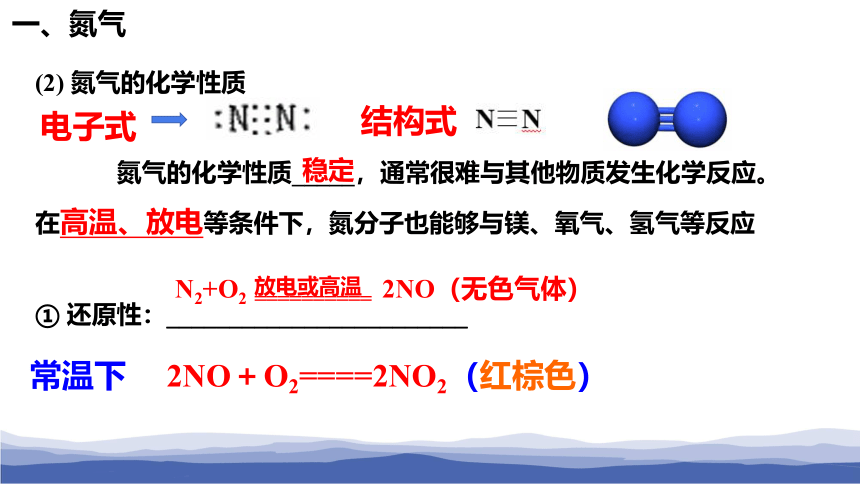

一、氮气

(2)

氮气的化学性质

氮气的化学性质_____,通常很难与其他物质发生化学反应。

在高温、放电等条件下,氮分子也能够与镁、氧气、氢气等反应

①

还原性:________________________

稳定

N2+O2

2NO(无色气体)

放电或高温

==========

常温下

2NO+O2====2NO2(红棕色)

电子式

结构式

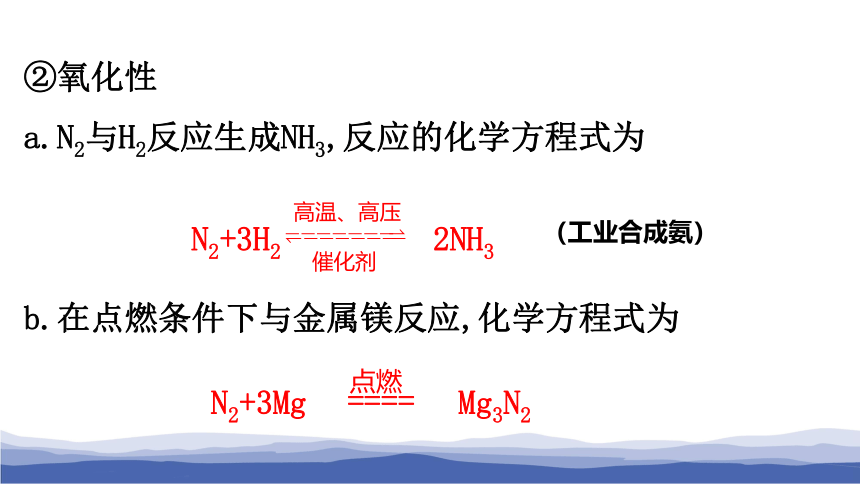

②氧化性

a.N2与H2反应生成NH3,反应的化学方程式为

b.在点燃条件下与金属镁反应,化学方程式为

?

N2+3H2

2NH3

N2+3Mg

Mg3N2

点燃

====

高温、高压

催化剂

(工业合成氨)

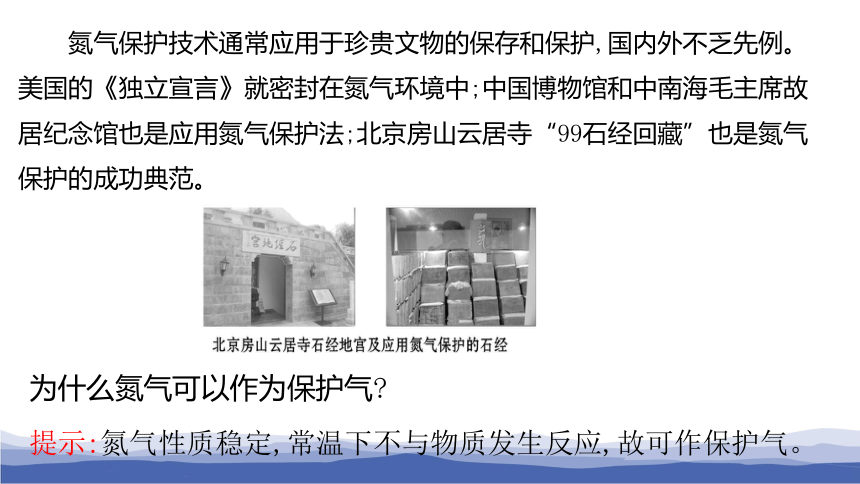

氮气保护技术通常应用于珍贵文物的保存和保护,国内外不乏先例。美国的《独立宣言》就密封在氮气环境中;中国博物馆和中南海毛主席故居纪念馆也是应用氮气保护法;北京房山云居寺“99石经回藏”也是氮气保护的成功典范。

为什么氮气可以作为保护气?

提示:氮气性质稳定,常温下不与物质发生反应,故可作保护气。

氮元素是一切动植物的生长都需要的营养元素。大气中含有大量的氮气,但是不能被多数生物直接吸收,多数生物只能吸收含氮元素的化合物。

将空气中游离的氮转变为氮的化合物的方法叫做氮的固定。

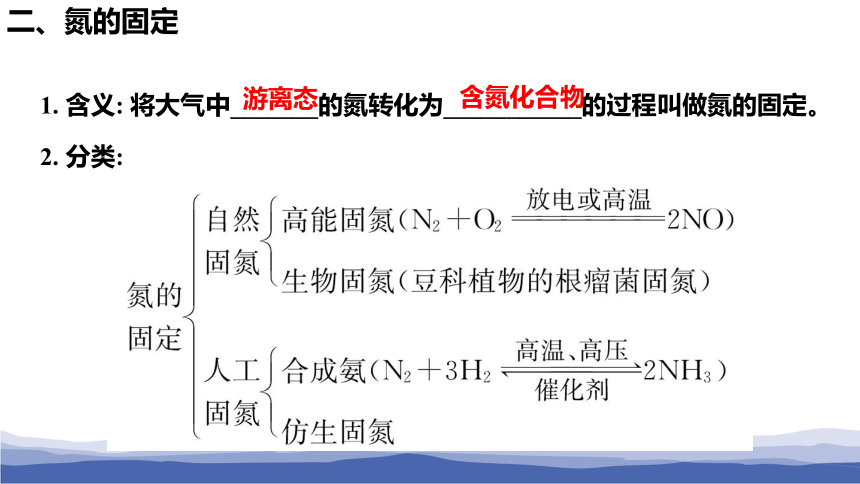

1.

含义:

将大气中_______的氮转化为___________的过程叫做氮的固定。

2.

分类:

二、氮的固定

游离态

含氮化合物

二、氮的固定

大气中N2

NH3

尿素及动植物遗体

土壤中的微生物

氮素化肥

自

然

固

氮

大自然通过闪电释放的能量将空气中的氮气转化为含氮的化合物,或者通过豆科植物的根瘤菌将氮气转化成氨,从而实现自然固氮。

二、氮的固定

1909年,德国化学家哈伯经过反复的实验研究后发现,在500~600℃、17.5~20.0MPa和锇为催化剂的条件下,反应后氨的含量可达到6%以上,具备了工业化生产的可能性。

哈伯

(F.Haber,1868-1934)

为了把哈伯合成氨的实验室方法转化为规模化的工业生产,德国工程师博施作出了重要贡献。由于合成氨工业生产的实现和相关研究对化学理论与技术发展的推动,哈伯和博施都获得了诺贝尔化学奖。

合成氨是人类科学技术发展史上的一项重大成就。

人

工

固

氮

合

成

氨

二、氮的固定【科学史话】

氮的固定实验

二、氮的固定【实验室固定】

N2+O2

====

2NO

放电

3.自然界中氮的循环

?自然循环

氮的循环

?人类活动的影响

(1)通过化学方法把空气中的氮气转化成氨,再转化成其他含氮化合物(如铵盐、硝酸等)。

(2)燃烧反应产生的氮氧化物参与氮的循环。

4.

氮的制备和用途

(1)

制备

工业上由液态空气分馏来获得纯度为99%的氮气

(2)

用途

①

作保护气

②

作冷冻剂

③

作食品加工助剂

知识自主梳理

典例1

关于氮气的性质的说法中,错误的是

A.氮在自然界中既以游离态存在,又以化合态存在

B.通常条件下,氮气性质很不活泼

C.氮气可在氧气中燃烧生成一氧化氮

D.大气、陆地和水体中的氮元素在不停地进行着氮的循环

【答案】C

【解析】A、氮在自然界中存在游离态,如空气中的N2,也有化合态,如蛋白质中的氮,故A说法正确;B、氮气分子中两个氮原子之间乙叁键的形式存在,键能较大,因此通常条件下,氮气的性质很不活泼,故B说法正确;C、在放电或高温条件下,能与氧气反应,故C说法错误;D、大气、陆地和水体中的氮元素在不停地进行着氮的循环,故D说法正确。

知识自主梳理

典例2

下列叙述中,不属于氮的固定的方法是( )

A.根瘤菌把氮气变为硝酸盐

B.氮气和氢气合成氨

C.从液态空气中分离氮气

D.氮气和氧气合成一氧化氮

【答案】C

【解析】A.豆科植物根瘤菌把N2变成NH3,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的生物固氮,故A不选;B.工业上,

N2和H2反应生成NH3,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的人工固氮,故不B选;C.从液态空气中分离氮气,氮气仍然是单质,是游离态,不属于氮的固定,故C选;D.氮气和氧气合成一氧化氮,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的高能固氮,故D不选;本题答案为C。

知识自主梳理

典例3

C

知识自主梳理

典例4

C

氮的氧化物

属于酸酐的只有

N2O3

N2O5

化合价:+1

+2

+3

+4

+5

N2O(笑气)

NO

N2O3

NO2、N2O4

N2O5

无色

红棕色、无色

N2O俗名笑气,是一种麻醉剂,N2O3是亚硝酸(HNO2)的酸酐,

N2O5是硝酸的酸酐,是一种白色固体。

+1

+3

+5

三、一氧化氮和二氧化氮

1.

物理性质

物质

颜色

状态

气味

毒性

水溶性

NO

_____

气体

_____

有毒

___溶于水

NO2

_______

气体

______

有毒

___溶于水

无色

无味

不

红棕色

刺激性

易

2.

化学性质【实验5-5】

实验

装置

实验

操作

在一支50

mL的注射器里充入20

mL

NO,然后吸入5mL

水,用乳胶管和弹簧夹封住管口,振荡注射器

打开弹簧夹,快速吸入10

mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象

___________

_________________,

振荡后________________

无明显现象

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

三、一氧化氮和二氧化氮

结论:在一定条件下,NO与NO2可以相互转化。

反应的化学方程式为

①NO→NO2:

_____________________;

②NO2→NO:

__________________________(工业制取硝酸)。

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

三、一氧化氮和二氧化氮

三、一氧化氮和二氧化氮

典型示例1:

C

三、一氧化氮和二氧化氮

典型

示例2:

A

【思考与讨论】

实验5-5发生了哪些化学反应?如果将注射器中的NO充分转化,可以采取什么措施?上述实验对工业生产硝酸有什么启示?

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

三、一氧化氮和二氧化氮

为什么雷雨可以发庄稼呢?

现在你可以解释魔鬼谷草木茂盛、雷雨发庄稼的原因吗?

N2

+

O2

===========

2NO

放电或高温

2NO

+

O2

==

2NO2

3NO2

+

H2O

==

2HNO3

+

NO

硝酸与土壤中矿物质作用形成可溶性硝酸盐,成为氮肥被植物吸收

.

(1)

NO和NO2分别采用什么方法收集?

(2)NO2转化为NO的变化中,NO2只能作氧化剂吗?

常温下NO能与O2反应,只能用排水法收集;

NO2能与水反应生成NO,故只能用排空气法收集。

NO2与水反应转化为NO的同时生成HNO3,

NO2既作氧化剂又作还原剂。

【思考与讨论】

性

质

NO

NO2

物理性质

毒

性

与水反应

与氧气反应

实验室制备

收集方法

其他

对环境影响

无色、无味的有毒气体,难溶于水

红棕色、有刺激性气味的有毒气体

不反应(难溶于水)

3NO2+H2O====2HNO3+NO

2NO+O2====2NO2

不反应

铜与稀硝酸反应

铜与浓硝酸反应

常用排水法

常用向上排空气法

2NO2

N2O4

导致光化学烟雾和酸雨,破坏臭氧层

有毒(跟血红蛋白结合)

有毒

【总结】

知识自主梳理

典例3

除去一氧化氮中混入的少量二氧化氮,应将该混合气体通过下列试剂中的(

)

A.碳酸钠溶液

B.碳酸氢钠溶液

C.蒸馏水

D.浓硫酸

【答案】C

【解析】NO不溶于水,而NO2溶于水能生成NO和HNO3;A.NO和NO2的混合气体通入碳酸钠溶液,其中生成的HNO3与碳酸钠反应生成CO2,则最终气体的成分为NO和CO2的混合气体,故A错误;B.NO和NO2的混合气体通入碳酸氢钠溶液,其中生成的HNO3与碳酸氢钠反应生成CO2,则最终气体的成分为NO和CO2的混合气体,故B错误;C.NO和NO2的混合气体通入蒸馏水中,NO不溶于水,而NO2溶于水能生成NO和HNO3,最终得到NO气体,故C正确;D.浓硫酸只能干燥NO和NO2的混合气体,无法除杂,故D错误;故答案为C。

C

如图所示的试管中装有12

mL

NO,然后间歇缓慢地通入8

mLO2。有关最终状态的描述:①试管内气体呈红棕色,②试管内气体呈无色,③试管内液面不变,④试管内液面上升,⑤试管内气体是O2,⑥试管内气体是NO

。其中正确的是( )

C

A.

①③

B.

②④⑤

C.

②④⑥

D.

②③⑤

典例4

重点难点剖析

典例5

在一定条件下,将等体积的NO和

NO2充入试管,并将试管倒立于水槽中,充分反应后剩余气体的体积缩小为原体积的

A.1/2

B.1/3

C.3/8

D.2/3

【答案】D

【解析】假设NO和NO2的体积都是3VL,将等体积的NO和NO2充入试管,并将试管倒立于水槽,会发生化学反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,3VL

NO2反应产生NO

1V

L,所以反应后NO的体积是4VL,所以充分反应后剩余气体的体积缩小为原体积的4VL÷6VL=2/3,选项D正确。

D

合格考如何考查:

1.下列叙述中与氮的固定无关的是( )

A.工业合成氨

B.工业上将氨转化成硝酸和其他氮的氧化物

C.豆科植物的根瘤菌吸收空气中的氮气使之转化成植物蛋白质

D.电闪雷鸣的雨天,N2与O2会发生反应并最终转化为硝酸盐被植物吸收

解析:氮的固定过程是使游离态的氮转化为化合态的氮,B项,NH3转化为HNO3不符合要求。

B

【课堂练习】

2.NO2与水反应的化学方程式为3NO2+H2O

===

2HNO3+NO,关于此反应的下列说法中正确的是( )

A.氮元素的化合价没有发生变化

B.NO2只是氧化剂

C.NO2只是还原剂

D.NO2既是氧化剂,又是还原剂

解析:NO2与H2O的反应中N的化合价既升高又降低,NO2既是氧化剂,又是还原剂。

D

3.下列有关氮气的说法正确的是( )

A.氮气是由氮原子构成的双原子分子,所以化学性质不活泼

B.医学上常用液氮做冷冻剂,在冷冻麻醉条件下做手术,是利用氮气化学性质的不活泼性

C.H2与N2在一定条件下反应生成NH3,反应中N2体现氧化性

D.电闪雷鸣的雨天,雨水中会含有一定量的硝酸,其中可能发生的反应有N2+2O2

2NO2

C

解析:A项,氮气性质稳定的原因是两个氮原子之间的作用力比较强,破坏这种作用力时需要很高的能量;B项,液氮汽化时需要吸收大量的能量,使周围环境温度降低,与其化学性质的不活泼无关;C项,反应的化学方程式为N2+3H2

2NH3,反应中氮元素化合价降低,氮气做氧化剂;D项,N2和O2在放电条件下生成NO,不能直接生成NO2。

4.下列关于氮气性质的说法中,错误的是( )

A.通常情况下,氮气性质很不活泼

B.可在氧气中燃烧,生成一氧化氮

C.通常情况下,氮气在水中的溶解度很小

D.跟氢气在一定条件下发生反应时,氮气是氧化剂

解析:N2不能在O2中燃烧,与O2在放电条件下反应生成NO,B错;氮气与氢气反应时,氮元素的化合价降低,氮气做氧化剂,D对。

B

5.下列属于人工固氮的化学反应是( )

A.N2与H2在一定条件下合成NH3

B.NO与O2反应生成NO2

C.NH3被O2氧化成NO和H2O

D.由NH3制备化肥NH4HCO3

解析:固氮的方式有自然固氮和人工固氮,工业合成氨为人工固氮,雷雨天气产生NO气体属于自然固氮。另外,豆科植物的根瘤菌能将空气中的氮气直接转化为植物体内的蛋白质,也属于自然固氮。

A

6.下列有关氮气的叙述中,错误的是( )

A.工业上,氮气常用作焊接金属的保护气

B.在雷雨天,空气中的N2和O2可反应生成NO

C.氮气既可做氧化剂又可做还原剂

D.向某容器中充入1

mol

N2可与3

mol

H2完全反应生成2

mol

NH3

解析:N2与H2的反应属于可逆反应,1

mol

N2和3

mol

H2不可能完全反应生成2

mol

NH3,故D项错误;因氮气的化学性质很不活泼,常用作焊接金属的保护气;N2中的氮元素为0价,处于中间价态,故N2既可做氧化剂,又可做还原剂。

D

7.下列对氮的氧化物的叙述中,正确的是( )

A.氮的氧化物都是无色气体

B.氮的氧化物都难溶于水

C.氮的氧化物都是酸性氧化物

D.氮的氧化物都是大气污染物

解析:NO2是红棕色,A不正确;NO2易溶于水,B不正确;NO不是酸性氧化物,C不正确;氮的氧化物均是大气污染物,D正确。

D

8.运载火箭的推进剂引燃后产生的气体主要是CO2、H2O、N2、NO,这些气体均为无色,但在卫星发射现场看到火箭喷出大量红色烟雾。产生红色烟雾的原因是( )

A.高温下N2遇空气生成NO2

B.NO遇空气生成NO2

C.CO2遇NO反应生成CO和NO2

D.NO和H2O反应生成H2和NO2

解析:根据火箭喷出的大量红色烟雾可推知其应是NO2,而高温下N2与O2不能生成NO2。

B

9.

同温同压下,在3支相同体积的试管中分别充有等体积混合的两种气体,它们是①NO和NO2,②NO2和O2,③NO和N2。现将3支试管均倒置于水槽中,充分反应后,试管中剩余气体的体积分别为V1、V2、V3,则下列关系正确的是( )

D

A.V1>V2>V3

B.V1>V3>V2

C.V2>V3>V1

D.V3>V1>V2

谢谢大家

第二节

氮及其化合物

第2课时

氨及铵盐

学习目标

1、知道氨和铵盐的性质、用途。

2、学会氨的实验室制法。

俗话说:“庄稼一枝花,全靠肥当家。”氮元素是蛋白质的主要成分,是植物生长所必需的首要营养元素。植物需要氮肥,犹如人体需要蛋白质一样。但是世界上大多数地区的土壤中都缺乏氮(元)素养分,为了获取农作物高产,需要施用大量氮肥。具有固氮能力的生物,本身就是一座小化肥厂。这个化肥厂的原料来自空气,取之不尽,这种化肥厂不需要厂房和设备,不污染环境,能源则是用之不竭的太阳能。如果让玉米、小麦、水稻等作物都具有固氮能力,不再施用化肥,那就建造了许许多多这样的“天然化肥厂”。用它来取代目前的化学肥料工厂,其经济效益、社会效益是十分明显的。这也正是生物固氮遗传工程所要解决的问题和其成为热门研究课题的主要原因。本课时我们就学习氮元素形成的重要化合物——氨及铵盐,它们各有哪些重要性质和用途?实验室里又是如何制备氨气的呢?

合成氨是人类发展史上的一项重大突破,解决了因粮食不足而导致的饥饿和死亡问题。

对合成氨研究有贡献的三位科学家

1900年,法国化学家勒沙特列在研究平衡移动原理的基础上通过计算,认为N2、H2在高压条件下可以直接化合生成氨。接着,他用实验来验证。但在实验过程中发生了爆炸,他也没有调查事故发生的原因,而是觉得这个实验有危险,于是放弃了研究。勒沙特列的合成氨实验就这样夭折了,后来查明是由于他所用混合气体中含有O2,实验中H2和O2化合发生了爆炸。

稍后,德国化学家耐斯特通过理论计算,认为合成氨是不可能的。因此人工合成氨的研究又一次止步。后来才发现,是耐斯特计算时误用了一个热力学数据,以至得到错误结论。

在合成氨研究屡屡受挫的情况下,德国另一位化学家哈伯知难而进,对合成氨进行了全面系统地研究和实验,终于在1908年7月在实验室里用N2和H2在600℃、200个大气压下合成氨,产率虽只有2%,但却是科学上的一项重大突破。

【哈伯(1868—1934),德国化学家,合成氨工业的奠基人。1918年哈伯由于对合成氨研究作出过重大贡献,而获诺贝尔化学奖。】

当哈伯的合成氨工艺流程公众于世后,立即引起了德国当时的统治者们的注意,德国统治者为了达到吞并欧洲称霸世界的野心,同时也利用哈伯想成为百万富翁的贪婪心理,请哈伯出任德国威廉研究所所长,继续他的研究。从1911年到1913年短短两年时间内,哈伯不仅提高了合成氨的产率,而且合成了1000吨液氨,并且用它制造出3500吨烈性炸药TNT。

到1913年第一次世界大战时,哈伯已为德国建成了无数个大大小小的合成氨工厂,为侵略者制造了数百万吨炸药,从而导致并蔓延了这场祸秧全球的世界大战,这也是第一次世界大战德国为什么能坚持这么久的谜底。当事实真相大白于天下时,哈伯受到了各国科学家的猛烈抨击,尤其是当他获得1918年诺贝尔化学奖时,更激起了世界人民的愤怒。

人工合成氨实验的成功令人欢心鼓舞,它对工农业生产、国防科技的重大意义是不言而喻的。但三位科学家留给后人的思考也是深刻的—科学必须造福于民!

一、氨

颜色

状态

气味

密度

溶解性

特性

气体

气味

空气

溶于水,1体积水能溶解

体积的氨气

1.物理性质

氨气易液化,

液态氨汽化时要

周围的热量,使周围的空气迅速变

无色

刺激性

小于

极易

700

易液化

(-33.5℃)

吸收

冷

(液氨用在电冰箱中作制冷剂)

——

NH3

制冷剂为液态,在一定的温度下变为气态,即能够在制冷系统的蒸发器内蒸发并从被冷却物体中吸取热量而汽化,然后在冷凝器内将热量传递给周围介质(水或空气)从而再变为液体的媒介物。制冷剂的种类很多,空调常用的制冷剂有氨、氟利昂等。氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。

氨作为制冷剂,是利用了它的什么性质?试分析它有什么缺点?

提示:氨气易液化变为液体,且液氨变为气体时会吸收大量的热。缺点是有刺激性气味、有毒、可以燃烧和爆炸。

如图5-11,在干燥的圆底烧瓶里充满氨,

用带有玻璃管和胶头滴管(滴管里预先吸入水)的橡胶塞塞紧瓶口。倒置烧瓶,使玻璃管插入盛有水的烧杯中(预先在水里加入少量酚酞溶液)。打开橡皮管上的夹子,挤压胶头滴管的胶头,使少量水进入烧瓶。观察并描述现象,分析出现这些现象的可能原因。

实验5-6

图

5-11

氨溶于水的喷泉实验

现象:

烧杯里的液体由玻璃管进入烧瓶,形成美丽的喷泉;

烧瓶中的液体呈红色。

原因:

结论:

①氨气极易溶于水(1:700)。使烧瓶内气压急剧下降。

②氨气水溶液呈碱性。

当滴管中的水挤入到烧瓶中时,烧瓶内的氨溶解,使瓶内压强迅速降低,瓶外的空气将烧杯内的溶液很快压入到烧瓶,形成喷泉。

(1)实验成败的关键是什么?

想想看:

a.烧瓶要干燥;

b.装置不漏气;

c.气体应收满。

(2)喷泉停止后,为什么烧瓶不能被水完全充满?

由于氨气是用向下排空气法收集的,一定含有少量空气。

引发喷泉实验除了上面的方式还有哪些呢?

思维拓展?

热敷法、冰敷法、化学试剂吸收法等

体系内形成压强差

原理:

关于喷泉实验

1.实验原理

装置中气体极易溶于水(或某液体,或与水、与液体易反应),使装置内压强降低形成较大的压强差,在压强差作用下烧杯中的水被压入烧瓶内形成喷泉。

2.常见装置

4.引发操作

甲装置:打开止水夹,挤压胶头滴管,使少量水进入烧瓶,形成喷泉。

乙装置:打开止水夹,用热毛巾捂住烧瓶(或微热烧瓶),拿开毛巾,形成喷泉。

5.成功关键

(1)装置气密性良好;

(2)烧瓶要干燥;

(3)烧瓶充满气体。

城市中常见的人造喷泉及火山爆发的原理与上述的原理一样吗?

科学视野

相似点:都是利用内外压强差

不同点:前者压强小于大气压

后者压强大于大气压

2、氨气的化学性质

(1)氨气与水的反应

NH3

+

H2O

NH3?H2O(一水合氨

)

NH3·H2O

NH4+

+

OH-

氨水:氨气溶于水形成的。氨水是混合物

氨溶于水溶液呈弱碱性

氨水的成分:

OH-

、NH4+

NH3、

H2O、

NH3?H2O、

NH3

·

H2O

===

NH3

↑

+

H2O

△

大部分NH3与水结合成

NH3·H2O,

NH3·H2O中一小部分电离成NH4+和OH-。

、H+(极少量)

氨水的性质

变蓝

使无色的酚酞溶液变成____

红色

氨水中的分子有:H2O、NH3

和

NH3·H2O

氨水中的离子有:OH-

、NH4+

和

H+

液氨

是氨气加压或降温后形成的液态物质,

液氨所含的微粒是NH3。

所以:氨水是混合物。

所以:液氨是纯净物。

课堂练习1:

氨水的主要成份有哪些?

氨水与液态氨有何区别?

氨水的“四个要点”

(1)氨是中学阶段学习的唯一溶于水,并且其水溶液显碱性的气体,但氨气本身没碱性。

(2)

氨水的密度小于1

g·mL-1,且氨水浓度越大,密度越小。

(3)氨水是混合物,NH3不是电解质,而NH3·H2O是弱电解质。

(4)

氨水中氮元素主要以NH3·H2O的形式存在,但氨水的溶质是NH3而非NH3·H2O。

(2)

与某些盐溶液反应:

Al3

+

+

3NH3

+

3H2O

=

Al(OH)3↓

+

3NH4+

Al3

+

+

3NH3·H2O

=

Al(OH)3↓

+

3NH4+

空瓶生烟

氨与氯化氢的反应

沾有浓盐酸的玻棒

沾有浓氨水的玻棒

HCl

NH3

现象:产生大量白烟

NH3

+

HCl

=

NH4Cl

NH4Cl

【思考】

检验氨气可用哪些方法?

能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。

和氯化氢在空气中相遇产生白烟。

【思考】

管道工人用浓氨水检验氯气管道是否漏气,如果管道某处漏气,会产生白烟,原理是什么?(已知2NH3+3Cl2====N2+6HCl)

氨气遇浓硫酸也会产生白烟吗?

提示:若氯气管道漏气,发生反应:2NH3+3Cl2====N2+6HCl、NH3+HCl====NH4Cl,产生的白烟是固体NH4Cl;不挥发性酸,如H2SO4、H3PO4不能形成蒸气,遇氨气不会产生白烟。

(3)氨跟酸的反应

NH3+HCl

=

NH4Cl

(现象:白烟)

2NH3

+

H2SO4

=

(NH4)2SO4

NH3+HNO3

=

NH4NO3

(现象:白烟)

NH3

+

H+

=

NH4+

与挥发性的酸反应有白烟

(氨与酸反应的本质)

——生成铵盐

氨气不能用浓硫酸干燥

写出上述反应的离子方程式

(4)氨跟氧气反应

催化剂

△

4NH3+5O2

====

4NO+6H2O

氨的催化氧化是工业上制硝酸的基础。

-3

0

+2-2

-2

——氨的催化氧化

有电子转移吗?若有,请标出......

NH3+HCl===NH4Cl

有白烟产生

还原性

思考·交流

课堂练习2:氨经一系列反应可以得到硝酸,如图所示

1、试写出以下每一步转化的反应方程式。

2、分析上述每一步反应中氮元素化合价的变化,指出氮元素发生的是氧化反应还是还原反应。

N2

NH3

NO

NO2

HNO3

O2

O2

H2O

H2

N2发生还原反应

3、2NO+O2=2NO2

4、3NO2

+

H2O

=

2HNO3

+

NO

(以上反应都是氧化还原反应)

1、

N2+3H2

高温、高压

催化剂

2NH3

2、

4NH3

+

5O2

4NO

+

6H2O

催化剂

0

-3

NH3发生氧化反应

-3

+2

NO发生氧化反应

+2

+4

NO2既发生氧化反应又发生了还原反应

+4

+5

+2

二、铵盐(不能写成“氨盐)

1、物理性质

铵盐的形成:

NH3

+

H+

=

NH4+

铵盐都是无色晶体

盐都易溶解于水

2、铵盐的化学性质

(1)铵盐都不稳定,受热易分解

NH4Cl

=

NH3↑

+

HCl

Δ

NH4HCO3

=

NH3↑

+

H2O

+

CO2↑

Δ

(NH4)2CO3

=

2NH3↑

+

H2O

+

CO2↑

Δ

注意:并不是所有的铵盐都能受热分解得到氨气

NH4NO3

=

N2O↑

+

H2O

Δ

2NH4NO3

=

2N2↑

+

4H2O

+

O2↑

Δ

思考:怎样存放铵态氮肥?

密封包装并放在阴凉通风干燥处

(2)铵盐与碱反应放出氨气

NH4NO3

+

NaOH

=

NaNO3

+

NH3↑

+

H2O

Δ

实验5-7

NH4Cl

+

NaOH

=

NaCl

+

NH3↑

+

H2O

Δ

(NH4)2SO4

+

2NaOH

=

Na2SO4

+

2NH3↑

+

2H2O

Δ

反应实质:

NH4+

+

OH-

=

NH3↑

+

H2O

应用:实验室用来制取NH3;用于NH4+

的检验

铵盐的检验方法:

(1)取少许样品与碱混合于试管中共热,将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸变蓝色,则证明样品中含有NH4+

(2)取少许样品与碱混合于试管中共热,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则证明样品中含有NH4+

三、氨气的实验室制法

P15思考与讨论图5-13

碱石灰

向下排空气

红

蓝

白烟

实验室制氧气

点拨:(1)收集装置和反应装置的试管和导管必须是干燥的。

(2)发生装置的试管口略向下倾斜。

(3)由于氨气的密度比空气小,因此收集氨气时,导管口应插入试管的底部。

(4)棉花团上蘸有稀硫酸,既防止空气对流又防止氨气逸出污染空气。

(5)NH3极易溶于水,当NH3通入水溶液时要设计防倒吸装置。

(6)干燥NH3不能用P2O5、浓硫酸等酸性干燥剂,也不能用CaCl2干燥,原因是CaCl2与NH3反应生成CaCl2·8NH3。

思考:

?棉花团的作用:

防止与空气形成对流,

提高集气速度和纯度

浓氨水

方法一:加热浓氨水制氨气

NH3·H2O

==

NH3↑+

H2O

?实验室中还可以用哪些方法制氨气?

←浓氨水

←固体CaO(或碱石灰)

方法二

1、吸收水分,减少溶剂。

2、增加OH-的浓度。

3、放出热量,升高温度。

?实验室中能否用上图装置制氧气?

图2

链接实验视频

氨气的工业制法

N2+3H2

2NH3

高温高压

催化剂

氨

制硝酸

制铵盐、制纯碱

制尿素

制纤维、塑料、染料

制医用稀氨水、

用做致冷剂

四、氨气的用途

1.下列关于氨性质的叙述中正确的是(

)

A、氨气可用排水法收集

B、氨水呈碱性

C、氨气和酸相遇都能产生白烟

D、在反应NH3+H+=NH4+中,氨失去电子被氧化

B

课堂练习:

2

、某学生在氨气的喷泉实验基础上积极思考产生喷泉的其他方法,并设计如图所示的装置。在锥形瓶中,分别加入足量的下列物质,反应后可能产生喷泉的是:(

)

(A)Cu与稀盐酸

(B)NaHCO3与NaOH

(C)CaCO3与稀硫酸

(D)NH4HCO3与稀盐酸

D

3.通常情况下,下列各组气体不能共存的是(

)

A.N2和O2

B.H2和Cl2

C.H2和O2

D.NO和O2

D

①NH3极易溶于水。(1

:700),

所以氨水显______,既能使无色的酚酞溶液变成____,又能使湿润的红色的石蕊试纸____。

NH3+H2O

NH3·H2O

NH4++OH-

②NH3与水反应后有碱性物质生成。

大部分NH3与水结合成

NH3·H2O,

NH3·H2O可以小部分电离成NH4+和OH-。

红色

变蓝

弱碱性

NH3·H2O

=

NH3

↑+

H2O

△

氮的氧化物

属于酸酐的只有

:

N2O3

N2O5

化合价:

+1

+2

+3

+4

+5

N2O(笑气)

NO

N2O3

NO2、N2O4

N2O5

无色

红棕色、无色

N2O俗名笑气,是一种麻醉剂。N2O3是亚硝酸(HNO2)的酸酐。

N2O5是硝酸的酸酐,是一种白色固体。

+1

+3

+5

谢谢大家

第二节 氮及其化合物

第3课时 硝酸

酸雨及防治

【学习目标与核心素养】

学习目标

1、能运用氧化还原反应知识掌握硝酸的氧化性。

2、明白硝酸在相关反应中体现的性质,知道硝酸的保存方法。

3、知道SO2、NO2对大气质量的影响,特别是酸雨的成因、危害及防治措施。

核心素养

1、通过学习硝酸的性质以及原子守恒法、电子守恒法的应用,培养出学生论据推理与模型认知的化学核心素养。

2、通过酸雨的形成及防治认识化学对人类的作用,培养出学生科学态度与社会责任的化学核心素养。

一、硝酸

无色、易挥发、有刺激性气味的液体

硝酸泄漏

1.

物理性质

a.

浓硝酸见光或受热时会发生反应

4HNO3(浓)

====

4NO2↑+O2↑+2H2O

△

或光照

b.

贮存

(1)

HNO3的不稳定性

一般将浓硝酸保存在棕色试剂瓶中,

并避光放置于阴凉处

2.

化学性质

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

【实验5-8】

如图5-14所示,在橡胶塞侧面挖一个凹槽,并嵌入下端卷成螺旋状的铜丝。向两支具支试管中分别加入2mL浓硝酸和稀硝酸,用橡胶塞塞住试管口,使铜丝与硝酸接触,观察并比较实验现象。向上拉铜丝,终止反应。

①

与Cu反应

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

稀硝酸

浓硝酸

实验

现象

反应缓慢,有少量气泡产生,__________,试管口有红棕色气体产生

反应剧烈,有__________产生,__________,液面上有________气体产生

实验

结论

铜与稀硝酸常温下缓慢反应生成_____气体

铜与浓硝酸常温下剧烈反应生成_____气体

溶液变蓝

大量气泡

溶液变蓝

红棕色

NO

NO2

Cu+4HNO3(浓)

===

Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀)

===

3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

浓硝酸的还原产物为NO2,稀硝酸的还原产物为NO

硝酸的浓度不同,与金属反应的产物也不同。

①

与Cu反应

②

常温下浓硝酸能使Fe、Al发生钝化

加热时:

Al

+

6HNO3(浓)

===

Al(NO3)3+

3NO2↑+

3H2O

Fe+6HNO3(浓)

===

Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

△

△

C+4HNO3(浓)=

2H2O+4NO2↑+CO2↑

△

S+6HNO3(浓)

=

H2SO4+6NO2↑+2H2O

△

③

与非金属反应

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

劳厄和弗兰克,曾获得1914年和1925年的物理学奖,德国纳粹政府要没收他们的诺贝尔奖牌,他们辗转来到丹麦,请求丹麦同行、1922年物理学奖得主玻尔帮忙保存。1940年,纳粹德国占领丹麦,受人之托的玻尔急得团团转。同在实验室工作的一位匈牙利化学家赫维西(1943年化学奖得主)帮他想了个好主意:将奖牌放入“王水”

中,纯金奖牌便溶解了。玻尔于是将溶液瓶放在实验室架子上,来搜查的纳粹士兵果然没有发现这一秘密。战争结束后,溶液瓶里的黄金被还原后送到斯德哥尔摩,按当年的模子重新铸造,于1949年完璧归赵。

能使不溶于硝酸的金属如金、铂等溶解。

浓硝酸和浓盐酸按体积比为1∶3混合得到的混合物。

王

水

【资料卡片】

【思考与交流】

硝酸是重要的化工原料,用于制化肥、农药、炸药、染料等。工业上制硝酸的原理是将氨经过一系列反应得到硝酸,如下图所示:

N2

H2

O2

O2

H2O

NH3

NO

NO2

HNO3

(1)

写出每一步反应的化学方程式。

(2)

请分析上述反应中的物质类别和氮元素化合价的变化情况,以及每一步反应中含氮物质发生的是氧化反应还是还原反应。

【思考与交流】

写出有关化学方程式:

N2→NH3:

________________________________。

NH3→NO:

_______________________________。

NO→NO2:

_______________________________。

NO2→HNO3:

_____________________________。

4NH3+5O2

4NO+6H2O

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

N2+3H2

2NH3

高温高压

催化剂

二、酸雨及防治

煤、石油和某些金属矿物中含有硫,在燃烧或冶炼时往往会生成二氧化硫。在机动车发动机中,燃料燃烧产生的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应,生成氮氧化物。它们会引起呼吸道疾病,危害人体健康,严重时会使人死亡。

酸雨:主要指

pH小于5.6

的雨水,其主要是含有硫酸和硝酸。

S

SO2

SO3

H2SO4

硫酸型酸雨:

硝酸型酸雨:

NO2

HNO3

成因:主要是大气中的SO2与NOx溶于水形成的。

二、酸雨及防治

1.

酸雨的形成

(1)对人体的直接危害首先是它的刺激性,其次是它会形成硫酸雾和硫酸盐雾,其毒性比SO2大,能浸入人的肺部,引起肺水肿等疾病

而使人致死。

(2)引起河流、湖泊的水体酸化,严重影响水生动物

生长。

(3)破坏土壤、植被、森林。

(4)腐蚀金属、油漆、皮革、纺织品及建筑材料等。

(5)渗入地下,可引起地下水酸化,酸化后的地下水中铝、铜、锌、镉等对人体有害金属元素的含量会偏高。

2.

酸雨的危害

二、酸雨及防治

(1)调整能源结构,积极开发新能源

(2)对煤(其中含硫为0.3%-5%)进行处理,如选洗加工、综合

开发、在煤中加入适量的生石灰、对排放的烟进行处理等

(3)种植能够吸收SO2的有关树木(如臭椿、垂柳、柳杉)等

(4)加强工厂废气的回收处理

(5)改进汽车尾气的处理技术,控制尾气排放

3.

酸雨的防治

二、酸雨及防治

【研究与实践】

测定雨水的pH

【研究目的】

酸雨对环境危害巨大,人们已经采取多种措施来防治酸雨。通过以下活动了解测定雨水pH的方法,认识酸雨的危害,激发保护环境的紧迫感。

【研究任务】

(1)

收集资料

以“酸雨”为关键词进行搜索,了解酸雨的形成原因、基本类型、相关危害及预防和治理措施。图5-17用pH计测量水样的酸度

(2)

测定雨水的pH根据收集的资料,确定测定雨水pH的过程和方法并进行实践,对结果进行分析和讨论。可参考如下过程:

①下雨时用容器直接收集一些雨水作为样品,静置,以蒸馏水或自来水作为参照,观察并比较它们的外观;

②用pH试纸(或pH计)测量雨水和蒸馏水的酸度并记录;

③有条件的话,可连续取样并测定一段时间(如一周)内本地雨水、地表水或自来水的pH,将得到的数据列表或作图,确定你所在地区本时间段内雨水等的平均酸度。

【结果与讨论】

【总结】

1.下列反应中硝酸既能表现出酸性又表现出氧化性的是

( )

A.使石蕊试液变红

B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2

C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3

D.与S单质混合共热时生成H2SO4和NO2

【课堂练习】

B

2.硝酸被称为“国防工业之母”是因为它是制取炸药的重要原料。下列实验事实与硝酸性质不相对应的一组是(

)

A.浓硝酸使紫色石蕊试液先变红后褪色——酸性和强氧化性

B.不能用稀硝酸与锌反应制氢气——强氧化性

C.要用棕色瓶盛装浓硝酸——不稳定性

D.能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液红色褪去——强氧化性

【课堂练习】

D

3.“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是

①实验室收集氨气采用图1所示装置

②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置

③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验

④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应

A.②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

C

4.

在标准状况下将1.92

g铜粉投入一定量浓硝酸中,随着铜粉的溶解,反应生成的气体颜色逐渐变浅,当铜粉完全溶解后共收集到由NO2和NO组成的混合气体1.12

L,则混合气体中NO的体积为

(

)

A.112

mL B.1

008

mL C.224

mL D.448

mL

A

【课堂练习】

选做.

9.7

g

Cu和Zn的合金与足量的稀硝酸反应,还原产物只有NO气体,其体积在标准状况下为2.24

L。将溶液稀释为1

L,测得溶液的c(H+)=0.1

mol·L-1,此时溶液中NO3-的浓度为

( )

A.0.3

mol·L-1

B.0.4

mol·L-1

C.0.2

mol·L-1

D.0.6

mol·L-1

【课堂练习】

B

谢谢大家

第二节

氮及其化合物

第1课时

氮与氮的氧化物

第2课时

氨及铵盐

第3课时

硝酸

酸雨及防治

新人教版高中化学必修第二册第五章

第二节

氮及其化合物

第1课时

氮与氮的氧化物

【学习目标与核心素养】

学习目标

1、掌握氮元素的存在及氮的固定。

2、了解NO、NO2的性质。

3、明白NO、NO2、O2溶于水的简单计算(对生成硝酸的启示)。

核心素养

1、通过学习氮及氮的氧化物的知识让学生理解论据推理与模型认知的化学核心素养。

2、通过氮的氧化物溶于水的实验进一步的训练学生的操作技能,培养学生科学探究以及实验创新的化学核心素养。

资料一:

据了解在新疆与青海两省区交界处有一狭长山谷,这里经常在风和日丽的晴天之时顷刻间电闪雷鸣,下起了雷雨。奇怪的是这里牧草茂盛,四季常青,被当地的牧民称之为“魔鬼谷”。为什么魔鬼谷牧草旺盛?

资料二:

有句谚语“雷雨发庄稼”,你明白其中的化学道理吗?

氮元素在元素周期表中的位置

氮元素位于元素周期表的

,

。

N

原子结构

+7

2

5

氮原子的最外层有

,既不容易得到3个电子,也不容易失去5个电子。一般通过

与其他原子结合。在自然界里,氮元素主要以氮分子的形式存在于空气中,部分氮元素存在于动植物体内的蛋白质中,还有部分氮元素存在于土壤、海洋里的硝酸盐和铵盐中。

第二周期

VA族

5个电子

共用电子对

一、氮气

(1)

氮气的物理性质

颜色

状态

气味

密度

溶解性

_____

气体

_____

密度与空气接近

___溶于水

无色

无味

难

收集氮气时用排水法不用排空法

常温下无色、无味的气体有:H2、O2、N2、CO、CO2、NO、CH4。

直接排入空气的有:

O2、N2、CO2

难溶于水的有

:

O2、N2、H2、CO、NO、CH4。

一、氮气

(2)

氮气的化学性质

氮气的化学性质_____,通常很难与其他物质发生化学反应。

在高温、放电等条件下,氮分子也能够与镁、氧气、氢气等反应

①

还原性:________________________

稳定

N2+O2

2NO(无色气体)

放电或高温

==========

常温下

2NO+O2====2NO2(红棕色)

电子式

结构式

②氧化性

a.N2与H2反应生成NH3,反应的化学方程式为

b.在点燃条件下与金属镁反应,化学方程式为

?

N2+3H2

2NH3

N2+3Mg

Mg3N2

点燃

====

高温、高压

催化剂

(工业合成氨)

氮气保护技术通常应用于珍贵文物的保存和保护,国内外不乏先例。美国的《独立宣言》就密封在氮气环境中;中国博物馆和中南海毛主席故居纪念馆也是应用氮气保护法;北京房山云居寺“99石经回藏”也是氮气保护的成功典范。

为什么氮气可以作为保护气?

提示:氮气性质稳定,常温下不与物质发生反应,故可作保护气。

氮元素是一切动植物的生长都需要的营养元素。大气中含有大量的氮气,但是不能被多数生物直接吸收,多数生物只能吸收含氮元素的化合物。

将空气中游离的氮转变为氮的化合物的方法叫做氮的固定。

1.

含义:

将大气中_______的氮转化为___________的过程叫做氮的固定。

2.

分类:

二、氮的固定

游离态

含氮化合物

二、氮的固定

大气中N2

NH3

尿素及动植物遗体

土壤中的微生物

氮素化肥

自

然

固

氮

大自然通过闪电释放的能量将空气中的氮气转化为含氮的化合物,或者通过豆科植物的根瘤菌将氮气转化成氨,从而实现自然固氮。

二、氮的固定

1909年,德国化学家哈伯经过反复的实验研究后发现,在500~600℃、17.5~20.0MPa和锇为催化剂的条件下,反应后氨的含量可达到6%以上,具备了工业化生产的可能性。

哈伯

(F.Haber,1868-1934)

为了把哈伯合成氨的实验室方法转化为规模化的工业生产,德国工程师博施作出了重要贡献。由于合成氨工业生产的实现和相关研究对化学理论与技术发展的推动,哈伯和博施都获得了诺贝尔化学奖。

合成氨是人类科学技术发展史上的一项重大成就。

人

工

固

氮

合

成

氨

二、氮的固定【科学史话】

氮的固定实验

二、氮的固定【实验室固定】

N2+O2

====

2NO

放电

3.自然界中氮的循环

?自然循环

氮的循环

?人类活动的影响

(1)通过化学方法把空气中的氮气转化成氨,再转化成其他含氮化合物(如铵盐、硝酸等)。

(2)燃烧反应产生的氮氧化物参与氮的循环。

4.

氮的制备和用途

(1)

制备

工业上由液态空气分馏来获得纯度为99%的氮气

(2)

用途

①

作保护气

②

作冷冻剂

③

作食品加工助剂

知识自主梳理

典例1

关于氮气的性质的说法中,错误的是

A.氮在自然界中既以游离态存在,又以化合态存在

B.通常条件下,氮气性质很不活泼

C.氮气可在氧气中燃烧生成一氧化氮

D.大气、陆地和水体中的氮元素在不停地进行着氮的循环

【答案】C

【解析】A、氮在自然界中存在游离态,如空气中的N2,也有化合态,如蛋白质中的氮,故A说法正确;B、氮气分子中两个氮原子之间乙叁键的形式存在,键能较大,因此通常条件下,氮气的性质很不活泼,故B说法正确;C、在放电或高温条件下,能与氧气反应,故C说法错误;D、大气、陆地和水体中的氮元素在不停地进行着氮的循环,故D说法正确。

知识自主梳理

典例2

下列叙述中,不属于氮的固定的方法是( )

A.根瘤菌把氮气变为硝酸盐

B.氮气和氢气合成氨

C.从液态空气中分离氮气

D.氮气和氧气合成一氧化氮

【答案】C

【解析】A.豆科植物根瘤菌把N2变成NH3,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的生物固氮,故A不选;B.工业上,

N2和H2反应生成NH3,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的人工固氮,故不B选;C.从液态空气中分离氮气,氮气仍然是单质,是游离态,不属于氮的固定,故C选;D.氮气和氧气合成一氧化氮,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定中的高能固氮,故D不选;本题答案为C。

知识自主梳理

典例3

C

知识自主梳理

典例4

C

氮的氧化物

属于酸酐的只有

N2O3

N2O5

化合价:+1

+2

+3

+4

+5

N2O(笑气)

NO

N2O3

NO2、N2O4

N2O5

无色

红棕色、无色

N2O俗名笑气,是一种麻醉剂,N2O3是亚硝酸(HNO2)的酸酐,

N2O5是硝酸的酸酐,是一种白色固体。

+1

+3

+5

三、一氧化氮和二氧化氮

1.

物理性质

物质

颜色

状态

气味

毒性

水溶性

NO

_____

气体

_____

有毒

___溶于水

NO2

_______

气体

______

有毒

___溶于水

无色

无味

不

红棕色

刺激性

易

2.

化学性质【实验5-5】

实验

装置

实验

操作

在一支50

mL的注射器里充入20

mL

NO,然后吸入5mL

水,用乳胶管和弹簧夹封住管口,振荡注射器

打开弹簧夹,快速吸入10

mL空气后夹上弹簧夹,观察现象,然后再振荡注射器

现象

___________

_________________,

振荡后________________

无明显现象

无色气体变红棕色

红棕色变为无色

三、一氧化氮和二氧化氮

结论:在一定条件下,NO与NO2可以相互转化。

反应的化学方程式为

①NO→NO2:

_____________________;

②NO2→NO:

__________________________(工业制取硝酸)。

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

三、一氧化氮和二氧化氮

三、一氧化氮和二氧化氮

典型示例1:

C

三、一氧化氮和二氧化氮

典型

示例2:

A

【思考与讨论】

实验5-5发生了哪些化学反应?如果将注射器中的NO充分转化,可以采取什么措施?上述实验对工业生产硝酸有什么启示?

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

三、一氧化氮和二氧化氮

为什么雷雨可以发庄稼呢?

现在你可以解释魔鬼谷草木茂盛、雷雨发庄稼的原因吗?

N2

+

O2

===========

2NO

放电或高温

2NO

+

O2

==

2NO2

3NO2

+

H2O

==

2HNO3

+

NO

硝酸与土壤中矿物质作用形成可溶性硝酸盐,成为氮肥被植物吸收

.

(1)

NO和NO2分别采用什么方法收集?

(2)NO2转化为NO的变化中,NO2只能作氧化剂吗?

常温下NO能与O2反应,只能用排水法收集;

NO2能与水反应生成NO,故只能用排空气法收集。

NO2与水反应转化为NO的同时生成HNO3,

NO2既作氧化剂又作还原剂。

【思考与讨论】

性

质

NO

NO2

物理性质

毒

性

与水反应

与氧气反应

实验室制备

收集方法

其他

对环境影响

无色、无味的有毒气体,难溶于水

红棕色、有刺激性气味的有毒气体

不反应(难溶于水)

3NO2+H2O====2HNO3+NO

2NO+O2====2NO2

不反应

铜与稀硝酸反应

铜与浓硝酸反应

常用排水法

常用向上排空气法

2NO2

N2O4

导致光化学烟雾和酸雨,破坏臭氧层

有毒(跟血红蛋白结合)

有毒

【总结】

知识自主梳理

典例3

除去一氧化氮中混入的少量二氧化氮,应将该混合气体通过下列试剂中的(

)

A.碳酸钠溶液

B.碳酸氢钠溶液

C.蒸馏水

D.浓硫酸

【答案】C

【解析】NO不溶于水,而NO2溶于水能生成NO和HNO3;A.NO和NO2的混合气体通入碳酸钠溶液,其中生成的HNO3与碳酸钠反应生成CO2,则最终气体的成分为NO和CO2的混合气体,故A错误;B.NO和NO2的混合气体通入碳酸氢钠溶液,其中生成的HNO3与碳酸氢钠反应生成CO2,则最终气体的成分为NO和CO2的混合气体,故B错误;C.NO和NO2的混合气体通入蒸馏水中,NO不溶于水,而NO2溶于水能生成NO和HNO3,最终得到NO气体,故C正确;D.浓硫酸只能干燥NO和NO2的混合气体,无法除杂,故D错误;故答案为C。

C

如图所示的试管中装有12

mL

NO,然后间歇缓慢地通入8

mLO2。有关最终状态的描述:①试管内气体呈红棕色,②试管内气体呈无色,③试管内液面不变,④试管内液面上升,⑤试管内气体是O2,⑥试管内气体是NO

。其中正确的是( )

C

A.

①③

B.

②④⑤

C.

②④⑥

D.

②③⑤

典例4

重点难点剖析

典例5

在一定条件下,将等体积的NO和

NO2充入试管,并将试管倒立于水槽中,充分反应后剩余气体的体积缩小为原体积的

A.1/2

B.1/3

C.3/8

D.2/3

【答案】D

【解析】假设NO和NO2的体积都是3VL,将等体积的NO和NO2充入试管,并将试管倒立于水槽,会发生化学反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,3VL

NO2反应产生NO

1V

L,所以反应后NO的体积是4VL,所以充分反应后剩余气体的体积缩小为原体积的4VL÷6VL=2/3,选项D正确。

D

合格考如何考查:

1.下列叙述中与氮的固定无关的是( )

A.工业合成氨

B.工业上将氨转化成硝酸和其他氮的氧化物

C.豆科植物的根瘤菌吸收空气中的氮气使之转化成植物蛋白质

D.电闪雷鸣的雨天,N2与O2会发生反应并最终转化为硝酸盐被植物吸收

解析:氮的固定过程是使游离态的氮转化为化合态的氮,B项,NH3转化为HNO3不符合要求。

B

【课堂练习】

2.NO2与水反应的化学方程式为3NO2+H2O

===

2HNO3+NO,关于此反应的下列说法中正确的是( )

A.氮元素的化合价没有发生变化

B.NO2只是氧化剂

C.NO2只是还原剂

D.NO2既是氧化剂,又是还原剂

解析:NO2与H2O的反应中N的化合价既升高又降低,NO2既是氧化剂,又是还原剂。

D

3.下列有关氮气的说法正确的是( )

A.氮气是由氮原子构成的双原子分子,所以化学性质不活泼

B.医学上常用液氮做冷冻剂,在冷冻麻醉条件下做手术,是利用氮气化学性质的不活泼性

C.H2与N2在一定条件下反应生成NH3,反应中N2体现氧化性

D.电闪雷鸣的雨天,雨水中会含有一定量的硝酸,其中可能发生的反应有N2+2O2

2NO2

C

解析:A项,氮气性质稳定的原因是两个氮原子之间的作用力比较强,破坏这种作用力时需要很高的能量;B项,液氮汽化时需要吸收大量的能量,使周围环境温度降低,与其化学性质的不活泼无关;C项,反应的化学方程式为N2+3H2

2NH3,反应中氮元素化合价降低,氮气做氧化剂;D项,N2和O2在放电条件下生成NO,不能直接生成NO2。

4.下列关于氮气性质的说法中,错误的是( )

A.通常情况下,氮气性质很不活泼

B.可在氧气中燃烧,生成一氧化氮

C.通常情况下,氮气在水中的溶解度很小

D.跟氢气在一定条件下发生反应时,氮气是氧化剂

解析:N2不能在O2中燃烧,与O2在放电条件下反应生成NO,B错;氮气与氢气反应时,氮元素的化合价降低,氮气做氧化剂,D对。

B

5.下列属于人工固氮的化学反应是( )

A.N2与H2在一定条件下合成NH3

B.NO与O2反应生成NO2

C.NH3被O2氧化成NO和H2O

D.由NH3制备化肥NH4HCO3

解析:固氮的方式有自然固氮和人工固氮,工业合成氨为人工固氮,雷雨天气产生NO气体属于自然固氮。另外,豆科植物的根瘤菌能将空气中的氮气直接转化为植物体内的蛋白质,也属于自然固氮。

A

6.下列有关氮气的叙述中,错误的是( )

A.工业上,氮气常用作焊接金属的保护气

B.在雷雨天,空气中的N2和O2可反应生成NO

C.氮气既可做氧化剂又可做还原剂

D.向某容器中充入1

mol

N2可与3

mol

H2完全反应生成2

mol

NH3

解析:N2与H2的反应属于可逆反应,1

mol

N2和3

mol

H2不可能完全反应生成2

mol

NH3,故D项错误;因氮气的化学性质很不活泼,常用作焊接金属的保护气;N2中的氮元素为0价,处于中间价态,故N2既可做氧化剂,又可做还原剂。

D

7.下列对氮的氧化物的叙述中,正确的是( )

A.氮的氧化物都是无色气体

B.氮的氧化物都难溶于水

C.氮的氧化物都是酸性氧化物

D.氮的氧化物都是大气污染物

解析:NO2是红棕色,A不正确;NO2易溶于水,B不正确;NO不是酸性氧化物,C不正确;氮的氧化物均是大气污染物,D正确。

D

8.运载火箭的推进剂引燃后产生的气体主要是CO2、H2O、N2、NO,这些气体均为无色,但在卫星发射现场看到火箭喷出大量红色烟雾。产生红色烟雾的原因是( )

A.高温下N2遇空气生成NO2

B.NO遇空气生成NO2

C.CO2遇NO反应生成CO和NO2

D.NO和H2O反应生成H2和NO2

解析:根据火箭喷出的大量红色烟雾可推知其应是NO2,而高温下N2与O2不能生成NO2。

B

9.

同温同压下,在3支相同体积的试管中分别充有等体积混合的两种气体,它们是①NO和NO2,②NO2和O2,③NO和N2。现将3支试管均倒置于水槽中,充分反应后,试管中剩余气体的体积分别为V1、V2、V3,则下列关系正确的是( )

D

A.V1>V2>V3

B.V1>V3>V2

C.V2>V3>V1

D.V3>V1>V2

谢谢大家

第二节

氮及其化合物

第2课时

氨及铵盐

学习目标

1、知道氨和铵盐的性质、用途。

2、学会氨的实验室制法。

俗话说:“庄稼一枝花,全靠肥当家。”氮元素是蛋白质的主要成分,是植物生长所必需的首要营养元素。植物需要氮肥,犹如人体需要蛋白质一样。但是世界上大多数地区的土壤中都缺乏氮(元)素养分,为了获取农作物高产,需要施用大量氮肥。具有固氮能力的生物,本身就是一座小化肥厂。这个化肥厂的原料来自空气,取之不尽,这种化肥厂不需要厂房和设备,不污染环境,能源则是用之不竭的太阳能。如果让玉米、小麦、水稻等作物都具有固氮能力,不再施用化肥,那就建造了许许多多这样的“天然化肥厂”。用它来取代目前的化学肥料工厂,其经济效益、社会效益是十分明显的。这也正是生物固氮遗传工程所要解决的问题和其成为热门研究课题的主要原因。本课时我们就学习氮元素形成的重要化合物——氨及铵盐,它们各有哪些重要性质和用途?实验室里又是如何制备氨气的呢?

合成氨是人类发展史上的一项重大突破,解决了因粮食不足而导致的饥饿和死亡问题。

对合成氨研究有贡献的三位科学家

1900年,法国化学家勒沙特列在研究平衡移动原理的基础上通过计算,认为N2、H2在高压条件下可以直接化合生成氨。接着,他用实验来验证。但在实验过程中发生了爆炸,他也没有调查事故发生的原因,而是觉得这个实验有危险,于是放弃了研究。勒沙特列的合成氨实验就这样夭折了,后来查明是由于他所用混合气体中含有O2,实验中H2和O2化合发生了爆炸。

稍后,德国化学家耐斯特通过理论计算,认为合成氨是不可能的。因此人工合成氨的研究又一次止步。后来才发现,是耐斯特计算时误用了一个热力学数据,以至得到错误结论。

在合成氨研究屡屡受挫的情况下,德国另一位化学家哈伯知难而进,对合成氨进行了全面系统地研究和实验,终于在1908年7月在实验室里用N2和H2在600℃、200个大气压下合成氨,产率虽只有2%,但却是科学上的一项重大突破。

【哈伯(1868—1934),德国化学家,合成氨工业的奠基人。1918年哈伯由于对合成氨研究作出过重大贡献,而获诺贝尔化学奖。】

当哈伯的合成氨工艺流程公众于世后,立即引起了德国当时的统治者们的注意,德国统治者为了达到吞并欧洲称霸世界的野心,同时也利用哈伯想成为百万富翁的贪婪心理,请哈伯出任德国威廉研究所所长,继续他的研究。从1911年到1913年短短两年时间内,哈伯不仅提高了合成氨的产率,而且合成了1000吨液氨,并且用它制造出3500吨烈性炸药TNT。

到1913年第一次世界大战时,哈伯已为德国建成了无数个大大小小的合成氨工厂,为侵略者制造了数百万吨炸药,从而导致并蔓延了这场祸秧全球的世界大战,这也是第一次世界大战德国为什么能坚持这么久的谜底。当事实真相大白于天下时,哈伯受到了各国科学家的猛烈抨击,尤其是当他获得1918年诺贝尔化学奖时,更激起了世界人民的愤怒。

人工合成氨实验的成功令人欢心鼓舞,它对工农业生产、国防科技的重大意义是不言而喻的。但三位科学家留给后人的思考也是深刻的—科学必须造福于民!

一、氨

颜色

状态

气味

密度

溶解性

特性

气体

气味

空气

溶于水,1体积水能溶解

体积的氨气

1.物理性质

氨气易液化,

液态氨汽化时要

周围的热量,使周围的空气迅速变

无色

刺激性

小于

极易

700

易液化

(-33.5℃)

吸收

冷

(液氨用在电冰箱中作制冷剂)

——

NH3

制冷剂为液态,在一定的温度下变为气态,即能够在制冷系统的蒸发器内蒸发并从被冷却物体中吸取热量而汽化,然后在冷凝器内将热量传递给周围介质(水或空气)从而再变为液体的媒介物。制冷剂的种类很多,空调常用的制冷剂有氨、氟利昂等。氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。

氨作为制冷剂,是利用了它的什么性质?试分析它有什么缺点?

提示:氨气易液化变为液体,且液氨变为气体时会吸收大量的热。缺点是有刺激性气味、有毒、可以燃烧和爆炸。

如图5-11,在干燥的圆底烧瓶里充满氨,

用带有玻璃管和胶头滴管(滴管里预先吸入水)的橡胶塞塞紧瓶口。倒置烧瓶,使玻璃管插入盛有水的烧杯中(预先在水里加入少量酚酞溶液)。打开橡皮管上的夹子,挤压胶头滴管的胶头,使少量水进入烧瓶。观察并描述现象,分析出现这些现象的可能原因。

实验5-6

图

5-11

氨溶于水的喷泉实验

现象:

烧杯里的液体由玻璃管进入烧瓶,形成美丽的喷泉;

烧瓶中的液体呈红色。

原因:

结论:

①氨气极易溶于水(1:700)。使烧瓶内气压急剧下降。

②氨气水溶液呈碱性。

当滴管中的水挤入到烧瓶中时,烧瓶内的氨溶解,使瓶内压强迅速降低,瓶外的空气将烧杯内的溶液很快压入到烧瓶,形成喷泉。

(1)实验成败的关键是什么?

想想看:

a.烧瓶要干燥;

b.装置不漏气;

c.气体应收满。

(2)喷泉停止后,为什么烧瓶不能被水完全充满?

由于氨气是用向下排空气法收集的,一定含有少量空气。

引发喷泉实验除了上面的方式还有哪些呢?

思维拓展?

热敷法、冰敷法、化学试剂吸收法等

体系内形成压强差

原理:

关于喷泉实验

1.实验原理

装置中气体极易溶于水(或某液体,或与水、与液体易反应),使装置内压强降低形成较大的压强差,在压强差作用下烧杯中的水被压入烧瓶内形成喷泉。

2.常见装置

4.引发操作

甲装置:打开止水夹,挤压胶头滴管,使少量水进入烧瓶,形成喷泉。

乙装置:打开止水夹,用热毛巾捂住烧瓶(或微热烧瓶),拿开毛巾,形成喷泉。

5.成功关键

(1)装置气密性良好;

(2)烧瓶要干燥;

(3)烧瓶充满气体。

城市中常见的人造喷泉及火山爆发的原理与上述的原理一样吗?

科学视野

相似点:都是利用内外压强差

不同点:前者压强小于大气压

后者压强大于大气压

2、氨气的化学性质

(1)氨气与水的反应

NH3

+

H2O

NH3?H2O(一水合氨

)

NH3·H2O

NH4+

+

OH-

氨水:氨气溶于水形成的。氨水是混合物

氨溶于水溶液呈弱碱性

氨水的成分:

OH-

、NH4+

NH3、

H2O、

NH3?H2O、

NH3

·

H2O

===

NH3

↑

+

H2O

△

大部分NH3与水结合成

NH3·H2O,

NH3·H2O中一小部分电离成NH4+和OH-。

、H+(极少量)

氨水的性质

变蓝

使无色的酚酞溶液变成____

红色

氨水中的分子有:H2O、NH3

和

NH3·H2O

氨水中的离子有:OH-

、NH4+

和

H+

液氨

是氨气加压或降温后形成的液态物质,

液氨所含的微粒是NH3。

所以:氨水是混合物。

所以:液氨是纯净物。

课堂练习1:

氨水的主要成份有哪些?

氨水与液态氨有何区别?

氨水的“四个要点”

(1)氨是中学阶段学习的唯一溶于水,并且其水溶液显碱性的气体,但氨气本身没碱性。

(2)

氨水的密度小于1

g·mL-1,且氨水浓度越大,密度越小。

(3)氨水是混合物,NH3不是电解质,而NH3·H2O是弱电解质。

(4)

氨水中氮元素主要以NH3·H2O的形式存在,但氨水的溶质是NH3而非NH3·H2O。

(2)

与某些盐溶液反应:

Al3

+

+

3NH3

+

3H2O

=

Al(OH)3↓

+

3NH4+

Al3

+

+

3NH3·H2O

=

Al(OH)3↓

+

3NH4+

空瓶生烟

氨与氯化氢的反应

沾有浓盐酸的玻棒

沾有浓氨水的玻棒

HCl

NH3

现象:产生大量白烟

NH3

+

HCl

=

NH4Cl

NH4Cl

【思考】

检验氨气可用哪些方法?

能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。

和氯化氢在空气中相遇产生白烟。

【思考】

管道工人用浓氨水检验氯气管道是否漏气,如果管道某处漏气,会产生白烟,原理是什么?(已知2NH3+3Cl2====N2+6HCl)

氨气遇浓硫酸也会产生白烟吗?

提示:若氯气管道漏气,发生反应:2NH3+3Cl2====N2+6HCl、NH3+HCl====NH4Cl,产生的白烟是固体NH4Cl;不挥发性酸,如H2SO4、H3PO4不能形成蒸气,遇氨气不会产生白烟。

(3)氨跟酸的反应

NH3+HCl

=

NH4Cl

(现象:白烟)

2NH3

+

H2SO4

=

(NH4)2SO4

NH3+HNO3

=

NH4NO3

(现象:白烟)

NH3

+

H+

=

NH4+

与挥发性的酸反应有白烟

(氨与酸反应的本质)

——生成铵盐

氨气不能用浓硫酸干燥

写出上述反应的离子方程式

(4)氨跟氧气反应

催化剂

△

4NH3+5O2

====

4NO+6H2O

氨的催化氧化是工业上制硝酸的基础。

-3

0

+2-2

-2

——氨的催化氧化

有电子转移吗?若有,请标出......

NH3+HCl===NH4Cl

有白烟产生

还原性

思考·交流

课堂练习2:氨经一系列反应可以得到硝酸,如图所示

1、试写出以下每一步转化的反应方程式。

2、分析上述每一步反应中氮元素化合价的变化,指出氮元素发生的是氧化反应还是还原反应。

N2

NH3

NO

NO2

HNO3

O2

O2

H2O

H2

N2发生还原反应

3、2NO+O2=2NO2

4、3NO2

+

H2O

=

2HNO3

+

NO

(以上反应都是氧化还原反应)

1、

N2+3H2

高温、高压

催化剂

2NH3

2、

4NH3

+

5O2

4NO

+

6H2O

催化剂

0

-3

NH3发生氧化反应

-3

+2

NO发生氧化反应

+2

+4

NO2既发生氧化反应又发生了还原反应

+4

+5

+2

二、铵盐(不能写成“氨盐)

1、物理性质

铵盐的形成:

NH3

+

H+

=

NH4+

铵盐都是无色晶体

盐都易溶解于水

2、铵盐的化学性质

(1)铵盐都不稳定,受热易分解

NH4Cl

=

NH3↑

+

HCl

Δ

NH4HCO3

=

NH3↑

+

H2O

+

CO2↑

Δ

(NH4)2CO3

=

2NH3↑

+

H2O

+

CO2↑

Δ

注意:并不是所有的铵盐都能受热分解得到氨气

NH4NO3

=

N2O↑

+

H2O

Δ

2NH4NO3

=

2N2↑

+

4H2O

+

O2↑

Δ

思考:怎样存放铵态氮肥?

密封包装并放在阴凉通风干燥处

(2)铵盐与碱反应放出氨气

NH4NO3

+

NaOH

=

NaNO3

+

NH3↑

+

H2O

Δ

实验5-7

NH4Cl

+

NaOH

=

NaCl

+

NH3↑

+

H2O

Δ

(NH4)2SO4

+

2NaOH

=

Na2SO4

+

2NH3↑

+

2H2O

Δ

反应实质:

NH4+

+

OH-

=

NH3↑

+

H2O

应用:实验室用来制取NH3;用于NH4+

的检验

铵盐的检验方法:

(1)取少许样品与碱混合于试管中共热,将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸变蓝色,则证明样品中含有NH4+

(2)取少许样品与碱混合于试管中共热,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则证明样品中含有NH4+

三、氨气的实验室制法

P15思考与讨论图5-13

碱石灰

向下排空气

红

蓝

白烟

实验室制氧气

点拨:(1)收集装置和反应装置的试管和导管必须是干燥的。

(2)发生装置的试管口略向下倾斜。

(3)由于氨气的密度比空气小,因此收集氨气时,导管口应插入试管的底部。

(4)棉花团上蘸有稀硫酸,既防止空气对流又防止氨气逸出污染空气。

(5)NH3极易溶于水,当NH3通入水溶液时要设计防倒吸装置。

(6)干燥NH3不能用P2O5、浓硫酸等酸性干燥剂,也不能用CaCl2干燥,原因是CaCl2与NH3反应生成CaCl2·8NH3。

思考:

?棉花团的作用:

防止与空气形成对流,

提高集气速度和纯度

浓氨水

方法一:加热浓氨水制氨气

NH3·H2O

==

NH3↑+

H2O

?实验室中还可以用哪些方法制氨气?

←浓氨水

←固体CaO(或碱石灰)

方法二

1、吸收水分,减少溶剂。

2、增加OH-的浓度。

3、放出热量,升高温度。

?实验室中能否用上图装置制氧气?

图2

链接实验视频

氨气的工业制法

N2+3H2

2NH3

高温高压

催化剂

氨

制硝酸

制铵盐、制纯碱

制尿素

制纤维、塑料、染料

制医用稀氨水、

用做致冷剂

四、氨气的用途

1.下列关于氨性质的叙述中正确的是(

)

A、氨气可用排水法收集

B、氨水呈碱性

C、氨气和酸相遇都能产生白烟

D、在反应NH3+H+=NH4+中,氨失去电子被氧化

B

课堂练习:

2

、某学生在氨气的喷泉实验基础上积极思考产生喷泉的其他方法,并设计如图所示的装置。在锥形瓶中,分别加入足量的下列物质,反应后可能产生喷泉的是:(

)

(A)Cu与稀盐酸

(B)NaHCO3与NaOH

(C)CaCO3与稀硫酸

(D)NH4HCO3与稀盐酸

D

3.通常情况下,下列各组气体不能共存的是(

)

A.N2和O2

B.H2和Cl2

C.H2和O2

D.NO和O2

D

①NH3极易溶于水。(1

:700),

所以氨水显______,既能使无色的酚酞溶液变成____,又能使湿润的红色的石蕊试纸____。

NH3+H2O

NH3·H2O

NH4++OH-

②NH3与水反应后有碱性物质生成。

大部分NH3与水结合成

NH3·H2O,

NH3·H2O可以小部分电离成NH4+和OH-。

红色

变蓝

弱碱性

NH3·H2O

=

NH3

↑+

H2O

△

氮的氧化物

属于酸酐的只有

:

N2O3

N2O5

化合价:

+1

+2

+3

+4

+5

N2O(笑气)

NO

N2O3

NO2、N2O4

N2O5

无色

红棕色、无色

N2O俗名笑气,是一种麻醉剂。N2O3是亚硝酸(HNO2)的酸酐。

N2O5是硝酸的酸酐,是一种白色固体。

+1

+3

+5

谢谢大家

第二节 氮及其化合物

第3课时 硝酸

酸雨及防治

【学习目标与核心素养】

学习目标

1、能运用氧化还原反应知识掌握硝酸的氧化性。

2、明白硝酸在相关反应中体现的性质,知道硝酸的保存方法。

3、知道SO2、NO2对大气质量的影响,特别是酸雨的成因、危害及防治措施。

核心素养

1、通过学习硝酸的性质以及原子守恒法、电子守恒法的应用,培养出学生论据推理与模型认知的化学核心素养。

2、通过酸雨的形成及防治认识化学对人类的作用,培养出学生科学态度与社会责任的化学核心素养。

一、硝酸

无色、易挥发、有刺激性气味的液体

硝酸泄漏

1.

物理性质

a.

浓硝酸见光或受热时会发生反应

4HNO3(浓)

====

4NO2↑+O2↑+2H2O

△

或光照

b.

贮存

(1)

HNO3的不稳定性

一般将浓硝酸保存在棕色试剂瓶中,

并避光放置于阴凉处

2.

化学性质

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

【实验5-8】

如图5-14所示,在橡胶塞侧面挖一个凹槽,并嵌入下端卷成螺旋状的铜丝。向两支具支试管中分别加入2mL浓硝酸和稀硝酸,用橡胶塞塞住试管口,使铜丝与硝酸接触,观察并比较实验现象。向上拉铜丝,终止反应。

①

与Cu反应

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

稀硝酸

浓硝酸

实验

现象

反应缓慢,有少量气泡产生,__________,试管口有红棕色气体产生

反应剧烈,有__________产生,__________,液面上有________气体产生

实验

结论

铜与稀硝酸常温下缓慢反应生成_____气体

铜与浓硝酸常温下剧烈反应生成_____气体

溶液变蓝

大量气泡

溶液变蓝

红棕色

NO

NO2

Cu+4HNO3(浓)

===

Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀)

===

3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

浓硝酸的还原产物为NO2,稀硝酸的还原产物为NO

硝酸的浓度不同,与金属反应的产物也不同。

①

与Cu反应

②

常温下浓硝酸能使Fe、Al发生钝化

加热时:

Al

+

6HNO3(浓)

===

Al(NO3)3+

3NO2↑+

3H2O

Fe+6HNO3(浓)

===

Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

△

△

C+4HNO3(浓)=

2H2O+4NO2↑+CO2↑

△

S+6HNO3(浓)

=

H2SO4+6NO2↑+2H2O

△

③

与非金属反应

一、硝酸

(2)

HNO3的强氧化性

2.

化学性质

劳厄和弗兰克,曾获得1914年和1925年的物理学奖,德国纳粹政府要没收他们的诺贝尔奖牌,他们辗转来到丹麦,请求丹麦同行、1922年物理学奖得主玻尔帮忙保存。1940年,纳粹德国占领丹麦,受人之托的玻尔急得团团转。同在实验室工作的一位匈牙利化学家赫维西(1943年化学奖得主)帮他想了个好主意:将奖牌放入“王水”

中,纯金奖牌便溶解了。玻尔于是将溶液瓶放在实验室架子上,来搜查的纳粹士兵果然没有发现这一秘密。战争结束后,溶液瓶里的黄金被还原后送到斯德哥尔摩,按当年的模子重新铸造,于1949年完璧归赵。

能使不溶于硝酸的金属如金、铂等溶解。

浓硝酸和浓盐酸按体积比为1∶3混合得到的混合物。

王

水

【资料卡片】

【思考与交流】

硝酸是重要的化工原料,用于制化肥、农药、炸药、染料等。工业上制硝酸的原理是将氨经过一系列反应得到硝酸,如下图所示:

N2

H2

O2

O2

H2O

NH3

NO

NO2

HNO3

(1)

写出每一步反应的化学方程式。

(2)

请分析上述反应中的物质类别和氮元素化合价的变化情况,以及每一步反应中含氮物质发生的是氧化反应还是还原反应。

【思考与交流】

写出有关化学方程式:

N2→NH3:

________________________________。

NH3→NO:

_______________________________。

NO→NO2:

_______________________________。

NO2→HNO3:

_____________________________。

4NH3+5O2

4NO+6H2O

2NO+O2===2NO2

3NO2+H2O===2HNO3+NO

N2+3H2

2NH3

高温高压

催化剂

二、酸雨及防治

煤、石油和某些金属矿物中含有硫,在燃烧或冶炼时往往会生成二氧化硫。在机动车发动机中,燃料燃烧产生的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应,生成氮氧化物。它们会引起呼吸道疾病,危害人体健康,严重时会使人死亡。

酸雨:主要指

pH小于5.6

的雨水,其主要是含有硫酸和硝酸。

S

SO2

SO3

H2SO4

硫酸型酸雨:

硝酸型酸雨:

NO2

HNO3

成因:主要是大气中的SO2与NOx溶于水形成的。

二、酸雨及防治

1.

酸雨的形成

(1)对人体的直接危害首先是它的刺激性,其次是它会形成硫酸雾和硫酸盐雾,其毒性比SO2大,能浸入人的肺部,引起肺水肿等疾病

而使人致死。

(2)引起河流、湖泊的水体酸化,严重影响水生动物

生长。

(3)破坏土壤、植被、森林。

(4)腐蚀金属、油漆、皮革、纺织品及建筑材料等。

(5)渗入地下,可引起地下水酸化,酸化后的地下水中铝、铜、锌、镉等对人体有害金属元素的含量会偏高。

2.

酸雨的危害

二、酸雨及防治

(1)调整能源结构,积极开发新能源

(2)对煤(其中含硫为0.3%-5%)进行处理,如选洗加工、综合

开发、在煤中加入适量的生石灰、对排放的烟进行处理等

(3)种植能够吸收SO2的有关树木(如臭椿、垂柳、柳杉)等

(4)加强工厂废气的回收处理

(5)改进汽车尾气的处理技术,控制尾气排放

3.

酸雨的防治

二、酸雨及防治

【研究与实践】

测定雨水的pH

【研究目的】

酸雨对环境危害巨大,人们已经采取多种措施来防治酸雨。通过以下活动了解测定雨水pH的方法,认识酸雨的危害,激发保护环境的紧迫感。

【研究任务】

(1)

收集资料

以“酸雨”为关键词进行搜索,了解酸雨的形成原因、基本类型、相关危害及预防和治理措施。图5-17用pH计测量水样的酸度

(2)

测定雨水的pH根据收集的资料,确定测定雨水pH的过程和方法并进行实践,对结果进行分析和讨论。可参考如下过程:

①下雨时用容器直接收集一些雨水作为样品,静置,以蒸馏水或自来水作为参照,观察并比较它们的外观;

②用pH试纸(或pH计)测量雨水和蒸馏水的酸度并记录;

③有条件的话,可连续取样并测定一段时间(如一周)内本地雨水、地表水或自来水的pH,将得到的数据列表或作图,确定你所在地区本时间段内雨水等的平均酸度。

【结果与讨论】

【总结】

1.下列反应中硝酸既能表现出酸性又表现出氧化性的是

( )

A.使石蕊试液变红

B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2

C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3

D.与S单质混合共热时生成H2SO4和NO2

【课堂练习】

B

2.硝酸被称为“国防工业之母”是因为它是制取炸药的重要原料。下列实验事实与硝酸性质不相对应的一组是(

)

A.浓硝酸使紫色石蕊试液先变红后褪色——酸性和强氧化性

B.不能用稀硝酸与锌反应制氢气——强氧化性

C.要用棕色瓶盛装浓硝酸——不稳定性

D.能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液红色褪去——强氧化性

【课堂练习】

D

3.“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是

①实验室收集氨气采用图1所示装置

②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置

③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验

④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应

A.②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

C

4.

在标准状况下将1.92

g铜粉投入一定量浓硝酸中,随着铜粉的溶解,反应生成的气体颜色逐渐变浅,当铜粉完全溶解后共收集到由NO2和NO组成的混合气体1.12

L,则混合气体中NO的体积为

(

)

A.112

mL B.1

008

mL C.224

mL D.448

mL

A

【课堂练习】

选做.

9.7

g

Cu和Zn的合金与足量的稀硝酸反应,还原产物只有NO气体,其体积在标准状况下为2.24

L。将溶液稀释为1

L,测得溶液的c(H+)=0.1

mol·L-1,此时溶液中NO3-的浓度为

( )

A.0.3

mol·L-1

B.0.4

mol·L-1

C.0.2

mol·L-1

D.0.6

mol·L-1

【课堂练习】

B

谢谢大家

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学