16 驱遣我们的想象 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 16 驱遣我们的想象 课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 22:08:20 | ||

图片预览

文档简介

16 驱遣我们的想象

语文统编版 九年级下

预习案

导学案

检测案

叶圣陶

16 驱遣我们的想象

预习案

学习目标

1.把握作者的主要观点,理清作者的论证思路。

2.品味文中意蕴深刻的语言。

3.理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

驱遣(qū qiǎn) 歌谣(yáo) 契合(qì)

旷远(kuànɡ) 海啸(xiào) 苟安(ɡǒu)

拘泥(jū nì)

1. 读读写写

qū qiǎn

yáo

qì

kuànɡ

xiào

ɡǒu

jū nì

驱遣:驱使;赶走;消除;排除(情绪)。

契合:符合;合得来,意气相投。

拘泥:固执,不知变通。

苟安:只顾眼前,暂且偷安。

怅然:形容因不如意而感到不痛快。

2. 掌握下列重点词语的含义

驱使;赶走;消除;排除(情绪)

符合;合得来,意气相投

固执,不知变通

只顾眼前,暂且偷安

形容因不如意而感到不痛快

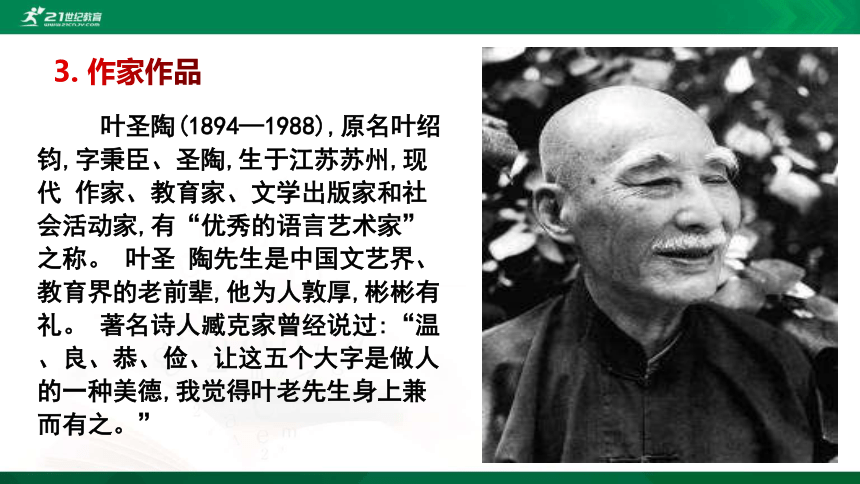

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,生于江苏苏州,现代 作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。 叶圣 陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚,彬彬有礼。 著名诗人臧克家曾经说过:“温、良、恭、俭、让这五个大字是做人的一种美德,我觉得叶老先生身上兼而有之。”

3. 作家作品

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好的欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境中,并作下文章。

本文用平实的语言,以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的方法,即不仅要理解文字的表层含义,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,体验阅读的愉快。 这让我们得到了很多启发。

3. 作家作品

驱遣想象

文字

导学案

同学们请读一这篇很有意思的科学小论文,告诉我你们有什么发现

轻音乐是一种织体轻盈、结构简单、节奏明快、旋律优美的音乐类型,一般都由钢琴和小提琴演奏。它没有深刻的思想内涵,却可以带给人们轻松优美的享受,主要特征是轻松活泼。本试验结果显示,除起始第一天外,其余各时间点轻音乐组奶牛产奶量均有高于对照组的趋势,且试验第20天时,轻音乐组奶牛产奶量显著高于对照组。这表明轻音乐有提高奶牛泌乳的作用,民族音乐可能会降低奶牛产奶量,轻音乐可提高奶牛产奶量,而流行音乐对奶牛产奶量的影响作用有限。这与本研究结果一致,也再次验证了轻音乐有提高奶牛产奶量的作用。

莫扎特的音乐作品以乐观、明朗、优美的风格为主,多采用古典式的三乐章或四乐章结构,小巧玲珑,规范精致,而且其创作技巧以简洁的和声、严谨的曲式结构、套曲层次清楚、手法多样、变化丰富、对比鲜明等为主要特点。试验第20天,莫扎特音乐组奶牛产奶量有高于对照组的趋势。这表明莫扎特的音乐也有促进奶牛泌乳的作用趋势。

——新疆农业大学动物科学学院“音乐对奶牛泌乳性能影响”课题组《不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响》

一、激趣导入

1.这是新疆农业大学动物科学学院“音乐对奶牛泌乳性能影响”课题组的研究成果。他们研究的内容是什么?

不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响。

不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响。它刷新了我们对哪一个成语的理解?为什么?

对牛弹琴

因为牛听不懂音乐

对牛弹琴

(汉)牟融

公明仪为牛弹清角之操,伏食如故,非牛不闻,不合其耳矣。转为蚊虻(ménɡ)之声,孤犊之呜,即掉尾奋耳,蹀躞(dié xiè,小步徘徊。)而听。(《理惑论》)

当年,一个叫公民仪的人为一只牛演奏了一首非常高雅的曲子,但那只牛听不懂。从此以后,“对牛弹琴”就给了我们一个印象,指对高雅的东西——

一窍不通。

牛本是一种食草动物,但在“对牛弹琴”中,牛指—

不懂审美的人。

1.浏览《驱遣我们的想象》,看看文章写了些什么,再找一找文中的两只“牛”。

二、整体感知

第一只“牛”:(第8自然段)“如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕炊烟吗?假使起了风,烟就不曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?”

第一只“牛”:(第11自然段倒数第4行)“或者进一步追问:到暴风雨将要来的时候,人忧惧着生产方面的损失以及人事方面的阻碍,不是更要感到不安吗?为什么抛开人不说,却去说一些无关紧要的鸟?”

2.那文章为什么要写这些不懂审美的人?

和有懂审美的人对比。

3.懂审美应该是怎样的呢?

第8段后面:“给‘孤烟’加个‘直’字,或者给‘落’加个‘圆’字”,便凸显了寂静的境界,和那阔远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致,使这句诗有了画面感。即“把语言转化成了一幅图画”。

第12、13段呢?“这当儿,就仿佛看到了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪”,是谁看到了?“就仿佛听见了震耳的雷声”,是谁听见了?“同时仿佛体会到,一场暴风雨之后……”即也就是“向文章中代入自己”。

二、合作探究,归纳写法

2.文章中作者是从哪几个方面证明“无言”也能产生美?作者在此主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用了举例论证,论证了“无言”也能产生美。(1)以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,图画之美证明了无言之美;(2)以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;(3)从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;(4)从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;(5)从雕刻艺术的含蓄不流露来论述无言之美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

举例论证,通过列举系列典型事例,具体有力地证明了中心论点,增强了说服力。

3.文章还运用了其他论证方法,找出来说明。

①道理论证。文章开篇就引述孔子与子贡的对话,目的是引出对“无言”的论述。第9自然段在列举不同文学作品的例子时,分别引述了《论语》《时运》《读〈山海经〉》等文学作品中的语句加以论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

②对比论证。第3自然段把“言”和“意”进行比较,第8自然段把相片和图画进行比较,第10自然段将流露和含蓄进行比较,这些都是为证明“无言之美”服务的。

4.请你结合作者的任意一则论据,补充一个例子说说你对“无言之美”的感受。

正如作者探讨文学作品时的数个例子,诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。如“大漠孤烟直,长河落日圆”,言语只有短短的十个字,但是读来却似看见大漠的一切宽阔宏伟之景,一切悲凉之意,给人以悲凉雄壮的美感。

如《孤独之旅》,文章结尾仅以鸭子下蛋结尾,这就给读者留下了足够大的想象空间,鸭下蛋了杜小康可能就要回去了;杜小康也许要抒发自己长大的感慨了。作者不出一言,而像是以千言万言促使着我们在脑中构造图景,这就是一种“无言之美”。

(1)“无言”中包含着无限深远的情绪意旨。

(2)“无言”是种含蓄艺术,简单的表述常比冗长的演绎更值得玩味。

(3)“无言”留下了广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

5.请结合全文,阐释“无言之美”的内涵。

原来文学作品是以言达意的美术,尽管不能满足“尽善尽美”的条件,但依旧是美。

请在下面的体现无言之美的古诗词名句中任选一句进行赏析。

●而今识尽愁滋味,欲说还休。——辛弃疾《丑奴儿》

●日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。——白居易《忆江南》

●大漠孤烟直,长河落日圆。——王维《使至塞上》

●不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章《咏柳》

●飞流直下三千尺,疑是银河落九天。——李白《望庐山瀑布》

●山回路转不见君,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌送武判官归京》

三、借鉴方法,鉴赏实践

检测案

1.给加点的字注音。

2.解释词语。

(1)旷远:空旷辽远;久远。

(2)拘泥:固执,不知变通。

(3)契合:符合;合得来,意气相投。

(4)驱遣:驱使;赶走;消除;排除(情绪)。

空旷辽远;久远

固执,不知变通

符合;合得来,意气相投

驱使;赶走;消除;排除(情绪)

3.《驱遣我们的想象》可以分为三个部分。

第一部分(第1段至第4段)指出我们所接触到的文艺都是文字的集合体。

第二部分(第5段至第13段)阐述欣赏文艺作品要驱遣想象。

第一层(第5段)文字是连接读者和作者的桥梁。

第二层(第6段)作者通过文字传达自己的所见所感。

第三层(第7段至第13段)阐述欣赏文艺作品要驱遣想象。

第三部分(第14段)总结上文,必须驱遣想象,才能通过文字接受美感。

文字

读者和作者

驱遣想象

4.下列加点字注音全部正确的一项是(C)

解析:B A.chèng-chèn,gu?ng—kuàng,lù—nù,

C. qián—qi?n, D.zhèng—zhèn

B

5.下列各项中没有错别字的一项是(B )

A.通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相锲合。

B.当暴风雨将要到来的时候,人忧惧着生产方面的损失以及人事方面的阻嶂,不是更要感到不安吗?

C.这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的海啸。

D.在原始社会里,文字还没有创造出来,却先有了歌瑶一类的东西。这也就是文艺。

解析:D用来形容非常小气,很少的钱也一定要计较。贬义词

解析:C A.锲合一契合,B.阻嶂—阻障,D.歌瑶—歌谣

C

6.下列句中加点的词语解释有误的一项是( )

“树”象征着古老的观念、传统,它稳健、根基深厚、固执而迂腐

C

解析 C怅然:不愉快的样子

A.我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。(拘泥:固执,不知变通)

B.像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。(驱遣:驱使)

C.读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。(怅然:空虚的样子)

D.回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。(苟安:只顾眼前,暂且偷安)

7.判断论证方法。

(1)文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。(比喻论证)

( 2)如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:“大漠孤烟直,长河落日圆。”大家认为佳句。(道理论证)

(3)再来看另一些诗句。这是从高尔基的《海燕》里摘录出来的。“白蒙蒙的海面上,风在收集着阴云。在阴云和海的中间,得意扬扬地掠过了海燕……”(举例论证)

比喻论证

道理论证

举例论证

8.下列说法不正确的一项是( )

A.本文作者所要表达的中心论点是:欣赏文艺作品,

要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

B.作者在开篇论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心论点的前提。

C.本文的论证思路是首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系来明确读者欣赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”,然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

D.文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

解析 B 不是正面表现,而是侧面表现。

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文统编版 九年级下

预习案

导学案

检测案

叶圣陶

16 驱遣我们的想象

预习案

学习目标

1.把握作者的主要观点,理清作者的论证思路。

2.品味文中意蕴深刻的语言。

3.理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

驱遣(qū qiǎn) 歌谣(yáo) 契合(qì)

旷远(kuànɡ) 海啸(xiào) 苟安(ɡǒu)

拘泥(jū nì)

1. 读读写写

qū qiǎn

yáo

qì

kuànɡ

xiào

ɡǒu

jū nì

驱遣:驱使;赶走;消除;排除(情绪)。

契合:符合;合得来,意气相投。

拘泥:固执,不知变通。

苟安:只顾眼前,暂且偷安。

怅然:形容因不如意而感到不痛快。

2. 掌握下列重点词语的含义

驱使;赶走;消除;排除(情绪)

符合;合得来,意气相投

固执,不知变通

只顾眼前,暂且偷安

形容因不如意而感到不痛快

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,生于江苏苏州,现代 作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。 叶圣 陶先生是中国文艺界、教育界的老前辈,他为人敦厚,彬彬有礼。 著名诗人臧克家曾经说过:“温、良、恭、俭、让这五个大字是做人的一种美德,我觉得叶老先生身上兼而有之。”

3. 作家作品

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好的欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境中,并作下文章。

本文用平实的语言,以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的方法,即不仅要理解文字的表层含义,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,体验阅读的愉快。 这让我们得到了很多启发。

3. 作家作品

驱遣想象

文字

导学案

同学们请读一这篇很有意思的科学小论文,告诉我你们有什么发现

轻音乐是一种织体轻盈、结构简单、节奏明快、旋律优美的音乐类型,一般都由钢琴和小提琴演奏。它没有深刻的思想内涵,却可以带给人们轻松优美的享受,主要特征是轻松活泼。本试验结果显示,除起始第一天外,其余各时间点轻音乐组奶牛产奶量均有高于对照组的趋势,且试验第20天时,轻音乐组奶牛产奶量显著高于对照组。这表明轻音乐有提高奶牛泌乳的作用,民族音乐可能会降低奶牛产奶量,轻音乐可提高奶牛产奶量,而流行音乐对奶牛产奶量的影响作用有限。这与本研究结果一致,也再次验证了轻音乐有提高奶牛产奶量的作用。

莫扎特的音乐作品以乐观、明朗、优美的风格为主,多采用古典式的三乐章或四乐章结构,小巧玲珑,规范精致,而且其创作技巧以简洁的和声、严谨的曲式结构、套曲层次清楚、手法多样、变化丰富、对比鲜明等为主要特点。试验第20天,莫扎特音乐组奶牛产奶量有高于对照组的趋势。这表明莫扎特的音乐也有促进奶牛泌乳的作用趋势。

——新疆农业大学动物科学学院“音乐对奶牛泌乳性能影响”课题组《不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响》

一、激趣导入

1.这是新疆农业大学动物科学学院“音乐对奶牛泌乳性能影响”课题组的研究成果。他们研究的内容是什么?

不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响。

不同音乐类型对奶牛泌乳及神经内分泌系统的影响。它刷新了我们对哪一个成语的理解?为什么?

对牛弹琴

因为牛听不懂音乐

对牛弹琴

(汉)牟融

公明仪为牛弹清角之操,伏食如故,非牛不闻,不合其耳矣。转为蚊虻(ménɡ)之声,孤犊之呜,即掉尾奋耳,蹀躞(dié xiè,小步徘徊。)而听。(《理惑论》)

当年,一个叫公民仪的人为一只牛演奏了一首非常高雅的曲子,但那只牛听不懂。从此以后,“对牛弹琴”就给了我们一个印象,指对高雅的东西——

一窍不通。

牛本是一种食草动物,但在“对牛弹琴”中,牛指—

不懂审美的人。

1.浏览《驱遣我们的想象》,看看文章写了些什么,再找一找文中的两只“牛”。

二、整体感知

第一只“牛”:(第8自然段)“如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕炊烟吗?假使起了风,烟就不曲折了吗?落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗?”

第一只“牛”:(第11自然段倒数第4行)“或者进一步追问:到暴风雨将要来的时候,人忧惧着生产方面的损失以及人事方面的阻碍,不是更要感到不安吗?为什么抛开人不说,却去说一些无关紧要的鸟?”

2.那文章为什么要写这些不懂审美的人?

和有懂审美的人对比。

3.懂审美应该是怎样的呢?

第8段后面:“给‘孤烟’加个‘直’字,或者给‘落’加个‘圆’字”,便凸显了寂静的境界,和那阔远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致,使这句诗有了画面感。即“把语言转化成了一幅图画”。

第12、13段呢?“这当儿,就仿佛看到了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪”,是谁看到了?“就仿佛听见了震耳的雷声”,是谁听见了?“同时仿佛体会到,一场暴风雨之后……”即也就是“向文章中代入自己”。

二、合作探究,归纳写法

2.文章中作者是从哪几个方面证明“无言”也能产生美?作者在此主要运用了什么论证方法?

作者一共从五种艺术入手,运用了举例论证,论证了“无言”也能产生美。(1)以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,图画之美证明了无言之美;(2)以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;(3)从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;(4)从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;(5)从雕刻艺术的含蓄不流露来论述无言之美。

以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,以图画之美证明了无言之美;

以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;

从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;

从戏剧中“静”的表现来突出无言之美;

从雕刻艺术的低眉含蓄不流露来论述无言之美。

举例论证,通过列举系列典型事例,具体有力地证明了中心论点,增强了说服力。

3.文章还运用了其他论证方法,找出来说明。

①道理论证。文章开篇就引述孔子与子贡的对话,目的是引出对“无言”的论述。第9自然段在列举不同文学作品的例子时,分别引述了《论语》《时运》《读〈山海经〉》等文学作品中的语句加以论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

②对比论证。第3自然段把“言”和“意”进行比较,第8自然段把相片和图画进行比较,第10自然段将流露和含蓄进行比较,这些都是为证明“无言之美”服务的。

4.请你结合作者的任意一则论据,补充一个例子说说你对“无言之美”的感受。

正如作者探讨文学作品时的数个例子,诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。如“大漠孤烟直,长河落日圆”,言语只有短短的十个字,但是读来却似看见大漠的一切宽阔宏伟之景,一切悲凉之意,给人以悲凉雄壮的美感。

如《孤独之旅》,文章结尾仅以鸭子下蛋结尾,这就给读者留下了足够大的想象空间,鸭下蛋了杜小康可能就要回去了;杜小康也许要抒发自己长大的感慨了。作者不出一言,而像是以千言万言促使着我们在脑中构造图景,这就是一种“无言之美”。

(1)“无言”中包含着无限深远的情绪意旨。

(2)“无言”是种含蓄艺术,简单的表述常比冗长的演绎更值得玩味。

(3)“无言”留下了广阔的艺术空间,让欣赏者获得美的体验。

5.请结合全文,阐释“无言之美”的内涵。

原来文学作品是以言达意的美术,尽管不能满足“尽善尽美”的条件,但依旧是美。

请在下面的体现无言之美的古诗词名句中任选一句进行赏析。

●而今识尽愁滋味,欲说还休。——辛弃疾《丑奴儿》

●日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。——白居易《忆江南》

●大漠孤烟直,长河落日圆。——王维《使至塞上》

●不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章《咏柳》

●飞流直下三千尺,疑是银河落九天。——李白《望庐山瀑布》

●山回路转不见君,雪上空留马行处。——岑参《白雪歌送武判官归京》

三、借鉴方法,鉴赏实践

检测案

1.给加点的字注音。

2.解释词语。

(1)旷远:空旷辽远;久远。

(2)拘泥:固执,不知变通。

(3)契合:符合;合得来,意气相投。

(4)驱遣:驱使;赶走;消除;排除(情绪)。

空旷辽远;久远

固执,不知变通

符合;合得来,意气相投

驱使;赶走;消除;排除(情绪)

3.《驱遣我们的想象》可以分为三个部分。

第一部分(第1段至第4段)指出我们所接触到的文艺都是文字的集合体。

第二部分(第5段至第13段)阐述欣赏文艺作品要驱遣想象。

第一层(第5段)文字是连接读者和作者的桥梁。

第二层(第6段)作者通过文字传达自己的所见所感。

第三层(第7段至第13段)阐述欣赏文艺作品要驱遣想象。

第三部分(第14段)总结上文,必须驱遣想象,才能通过文字接受美感。

文字

读者和作者

驱遣想象

4.下列加点字注音全部正确的一项是(C)

解析:B A.chèng-chèn,gu?ng—kuàng,lù—nù,

C. qián—qi?n, D.zhèng—zhèn

B

5.下列各项中没有错别字的一项是(B )

A.通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相锲合。

B.当暴风雨将要到来的时候,人忧惧着生产方面的损失以及人事方面的阻嶂,不是更要感到不安吗?

C.这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声、怒号的海啸。

D.在原始社会里,文字还没有创造出来,却先有了歌瑶一类的东西。这也就是文艺。

解析:D用来形容非常小气,很少的钱也一定要计较。贬义词

解析:C A.锲合一契合,B.阻嶂—阻障,D.歌瑶—歌谣

C

6.下列句中加点的词语解释有误的一项是( )

“树”象征着古老的观念、传统,它稳健、根基深厚、固执而迂腐

C

解析 C怅然:不愉快的样子

A.我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。(拘泥:固执,不知变通)

B.像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。(驱遣:驱使)

C.读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。(怅然:空虚的样子)

D.回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。(苟安:只顾眼前,暂且偷安)

7.判断论证方法。

(1)文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。(比喻论证)

( 2)如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:“大漠孤烟直,长河落日圆。”大家认为佳句。(道理论证)

(3)再来看另一些诗句。这是从高尔基的《海燕》里摘录出来的。“白蒙蒙的海面上,风在收集着阴云。在阴云和海的中间,得意扬扬地掠过了海燕……”(举例论证)

比喻论证

道理论证

举例论证

8.下列说法不正确的一项是( )

A.本文作者所要表达的中心论点是:欣赏文艺作品,

要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

B.作者在开篇论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心论点的前提。

C.本文的论证思路是首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系来明确读者欣赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”,然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

D.文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

解析 B 不是正面表现,而是侧面表现。

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读