人教版语文必修二第1课荷塘月色(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修二第1课荷塘月色(共37张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-24 20:47:24 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

荷塘月色

朱自清

整体把握

1、学生概括每个自然段的内容

第1段??独游荷塘的时间、地点和缘由。(心境:“颇不宁静”)?去荷塘

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。(追寻清冷、幽僻的环境)观荷塘?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7-9段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第10段??在思乡与遐想中踱回家门。?

全文分为三部分

第一部分(1):月夜漫步荷塘的缘由。

(点明题旨)

第二部分(2-6):荷塘月色的恬静迷人。

(主题)

第三部分(7-10):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情)

(情)

(景)

(情)

赏析第四段

在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

依次写了哪些景物?

各自用了哪些修饰的词?

突出了景物怎样的美感特征?

用了哪些修辞?

荷花

荷韵

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

明珠

星星

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

月色下的荷塘

荷叶

荷香

荷波

立足点:荷塘边

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

句

子

赏

析

:

手法:比喻

作用:写出了荷叶的雅致风姿,自然灵动,更突出其具有的动态美。

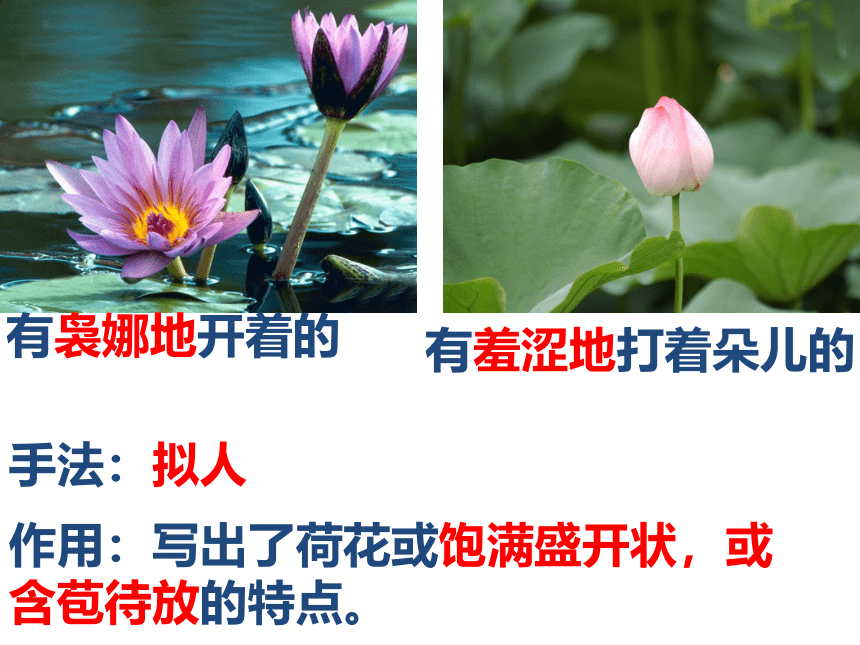

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

作用:写出了荷花或饱满盛开状,或含苞待放的特点。

手法:拟人

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

作用:描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,

绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,

以及荷花不染纤尘的美质;

突出了荷花的

神韵,和作者的主观感情,激发读者的想象。

手法:博喻、排比

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

手法:通感

分析:由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与

“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,

如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等

作用:生动形象的表现出荷香若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾的特点;烘托出幽雅宁静的情境。

拓展:通感

举例:(1)她笑得很甜。

(2)人靓歌甜。

(3)又投出太息一般的眼光。

(视觉转为味觉)

(听觉转为味觉)

(听觉转为视觉)

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

手法:拟人

调动视、听感官,运用动静结合,写出了微风过处荷叶妩媚姿态、叶花颤动的情状,表现出荷塘富有生气的风姿,创设了清幽恬静的氛围。

“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

饱含深情

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

第5段写了什么景色?

写了塘上的月色

月光:如流水;?

月影:如名曲

月光如流水一般,静静地(

)在这一片叶子和花上。薄薄的青雾(

)起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

可否用“照”替代

“泻”,用“升”替代“浮”呢?

照

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”

相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

浮

轻飘柔美

浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,水气迷蒙、月色轻笼的境界。(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

牛乳中洗、笼

通过荷花与荷叶写月色的朦胧:像在牛乳中洗过,像笼着轻纱的梦。

荷叶、荷花安谧、恬静的情状。

皎洁朦胧

“虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。”

比喻朗照

比喻淡淡的云遮住了满月的意境

这种朦胧柔和的月色非常符合作者此时的心境

画

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

富有情趣、喜爱

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

(

)

(

)

月光

月影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的月色

赏析第六段

课文第六段写荷塘四周的景色。请问这些景物是以哪种景为中心着眼点?同时具体写了哪些景?

荷塘的四周

远山

蝉声

灯光

蛙声

树梢

树上

树缝

树下

远远近近

高高低低

阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

树

5、荷塘的四面,远远近近,高高低低(远近高低)都是树,而杨柳最多。一句中“远近”“高低”的重复有什么表达作用若换成“远近高低”行不行?

明确:不行。“远远近近,高高低低”,叠词的使用,造成音节上的重复,更突出了树多而密的特点。“远近高低”虽然也写出了不同的方面,但没有叠音词给读者的感觉那么强烈。

树色“阴阴的”,

月光淡淡的,具有一种朦胧的感觉。

灯光“没精打采的”

毫无生气。

这时候最热闹的要树上的蝉声与水里的蛙声;但……

以动衬静

荷塘四周:疏密有致,浓淡相宜,明暗结合,喧寂相间。

景物的特点:淡雅、朦胧

衬托手法:单写月光单调,作者着力摹写月的投影,光影交错,把岸边树、塘中荷连接在一起,构成了美丽的图画。

小结

荷塘

月色

画

面

是

—美丽的

气

氛

是

—宁静的

格

调

是

—雅致的

美

静

雅

小结

(第七段)

由

联想旧时江南采莲的情景

想到

,

想到

。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗

采莲名曲

憎恶现实

向往美好

自由

快乐

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。可是现实并不允许他去实现自己的这么一丁点儿的愿望。

所以在文章的一开始便有了一句:

这几天心里颇不宁静。

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,取春华秋实之意。为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”。字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

一、19岁考入北大哲学系;二、27岁任清华大学教授;三、伟大领袖毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”;四、朱自清的散文秀丽朴素。

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语

荷塘月色

朱自清

整体把握

1、学生概括每个自然段的内容

第1段??独游荷塘的时间、地点和缘由。(心境:“颇不宁静”)?去荷塘

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。(追寻清冷、幽僻的环境)观荷塘?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7-9段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第10段??在思乡与遐想中踱回家门。?

全文分为三部分

第一部分(1):月夜漫步荷塘的缘由。

(点明题旨)

第二部分(2-6):荷塘月色的恬静迷人。

(主题)

第三部分(7-10):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情)

(情)

(景)

(情)

赏析第四段

在这段写景的文字中,作者的立足点在哪?

依次写了哪些景物?

各自用了哪些修饰的词?

突出了景物怎样的美感特征?

用了哪些修辞?

荷花

荷韵

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

明珠

星星

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

月色下的荷塘

荷叶

荷香

荷波

立足点:荷塘边

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

句

子

赏

析

:

手法:比喻

作用:写出了荷叶的雅致风姿,自然灵动,更突出其具有的动态美。

有袅娜地开着的

有羞涩地打着朵儿的

作用:写出了荷花或饱满盛开状,或含苞待放的特点。

手法:拟人

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。

作用:描绘了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,

绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,

以及荷花不染纤尘的美质;

突出了荷花的

神韵,和作者的主观感情,激发读者的想象。

手法:博喻、排比

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

手法:通感

分析:由嗅觉向听觉转移。“缕缕清香”与

“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,

如时断时续、若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾等

作用:生动形象的表现出荷香若有若无、轻淡飘渺、沁人心脾的特点;烘托出幽雅宁静的情境。

拓展:通感

举例:(1)她笑得很甜。

(2)人靓歌甜。

(3)又投出太息一般的眼光。

(视觉转为味觉)

(听觉转为味觉)

(听觉转为视觉)

叶子和花本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

手法:拟人

调动视、听感官,运用动静结合,写出了微风过处荷叶妩媚姿态、叶花颤动的情状,表现出荷塘富有生气的风姿,创设了清幽恬静的氛围。

“叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。”

饱含深情

作者把所见与想象结合,“脉脉”本指默默地用眼神或行动来表情传意,这里用来写流水,塘水在茂密的荷叶下是看不到的,作者却由叶子的“风韵”想象到那叶子下的水“脉脉”有情,真正做到了言有尽而意无穷。

第5段写了什么景色?

写了塘上的月色

月光:如流水;?

月影:如名曲

月光如流水一般,静静地(

)在这一片叶子和花上。薄薄的青雾(

)起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦。

可否用“照”替代

“泻”,用“升”替代“浮”呢?

照

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”

相照应,有点呆板,显得不灵泛。

泻

浮

轻飘柔美

浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,水气迷蒙、月色轻笼的境界。(而“升”给人腾空而上的感觉,不能妥帖地道出雾的轻柔。)

牛乳中洗、笼

通过荷花与荷叶写月色的朦胧:像在牛乳中洗过,像笼着轻纱的梦。

荷叶、荷花安谧、恬静的情状。

皎洁朦胧

“虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。”

比喻朗照

比喻淡淡的云遮住了满月的意境

这种朦胧柔和的月色非常符合作者此时的心境

画

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

富有情趣、喜爱

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

(

)

(

)

月光

月影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

塘上的月色

赏析第六段

课文第六段写荷塘四周的景色。请问这些景物是以哪种景为中心着眼点?同时具体写了哪些景?

荷塘的四周

远山

蝉声

灯光

蛙声

树梢

树上

树缝

树下

远远近近

高高低低

阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

树

5、荷塘的四面,远远近近,高高低低(远近高低)都是树,而杨柳最多。一句中“远近”“高低”的重复有什么表达作用若换成“远近高低”行不行?

明确:不行。“远远近近,高高低低”,叠词的使用,造成音节上的重复,更突出了树多而密的特点。“远近高低”虽然也写出了不同的方面,但没有叠音词给读者的感觉那么强烈。

树色“阴阴的”,

月光淡淡的,具有一种朦胧的感觉。

灯光“没精打采的”

毫无生气。

这时候最热闹的要树上的蝉声与水里的蛙声;但……

以动衬静

荷塘四周:疏密有致,浓淡相宜,明暗结合,喧寂相间。

景物的特点:淡雅、朦胧

衬托手法:单写月光单调,作者着力摹写月的投影,光影交错,把岸边树、塘中荷连接在一起,构成了美丽的图画。

小结

荷塘

月色

画

面

是

—美丽的

气

氛

是

—宁静的

格

调

是

—雅致的

美

静

雅

小结

(第七段)

由

联想旧时江南采莲的情景

想到

,

想到

。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗

采莲名曲

憎恶现实

向往美好

自由

快乐

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四?一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶然,看不到前进的方向。

作者在此想躲开恼人的现实,求得短暂的安宁。可是现实并不允许他去实现自己的这么一丁点儿的愿望。

所以在文章的一开始便有了一句:

这几天心里颇不宁静。

作者简介

朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,取春华秋实之意。为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”。字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

一、19岁考入北大哲学系;二、27岁任清华大学教授;三、伟大领袖毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”“表现了我们民族的英雄气概”;四、朱自清的散文秀丽朴素。

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语