人教版语文必修二第1课荷塘月色(共39张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修二第1课荷塘月色(共39张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

作者简介

朱自清(1898-1948)原名自华,字秋实。1917年改名为:自清,字:佩弦。现代散文家、诗人、著名学者及民主战士。

1920年毕业于北大后在江浙一带从事中学教育工作;

1924年出版诗文集《踪迹》

1928年出版散文集《背影》

抗战爆发后,在党抗日民主运动影响下,思想认识逐步提高。

1948年贫病中逝世。

毛泽东称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

欣赏散文的一般步骤

朗读

感受

品味

评论

朗读的基本要求:

一是要正确、清楚,用普通话朗读,读准字音,不漏字,不添字,不错字;

二是态度自然大方,语气顺畅,停顿合理,节奏恰当;

三是能用抑扬顿挫的声调比较准确地表达出作者的思想感情;

四将自己溶入文中,你就是作者。

朗读时的注意事项:

1、理解内容

2、看到形象

3、体会情感

4、适当注意眼神

5、把握重音、语调、语速

1

叠音词的使用,增添了文章的音韵美.

2

典雅的书面语与朴素的口语相连缀,雅俗共赏.

思考下列问题:

1.本文写了作者一次怎样的经历?

2.本文的线索是什么?

3.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?

4.作者去月下散步的目的是什么?

5.作者的目的达成了吗?

6.本文字里行间充斥着怎样的情感?

请将文中变现情感的句子画下来。

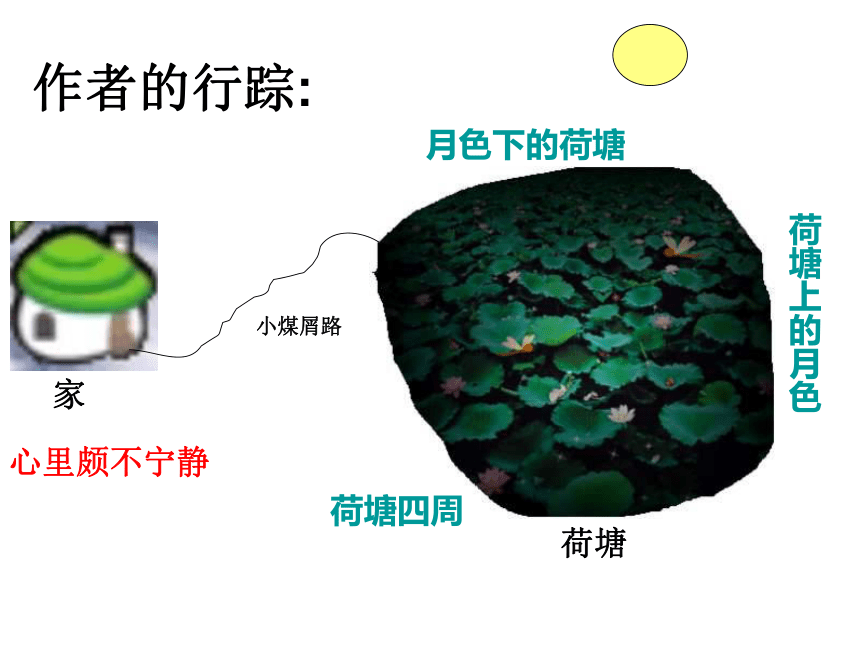

作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘四周

家

小煤屑路

荷塘上的月色

荷塘

心里颇不宁静

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个普通的知识分子,作者既对现实不满,又无法理解这样复杂的斗争形

势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

时代背景:

思考下列问题:

1.本文写了作者一次怎样的经历?

2.本文的线索是什么?

3.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?

4.作者去月下散步的目的是什么?

5.作者的目的达成了吗?

6.本文字里行间充斥着怎样的情感?

请将文中表现情感的句子画下来。

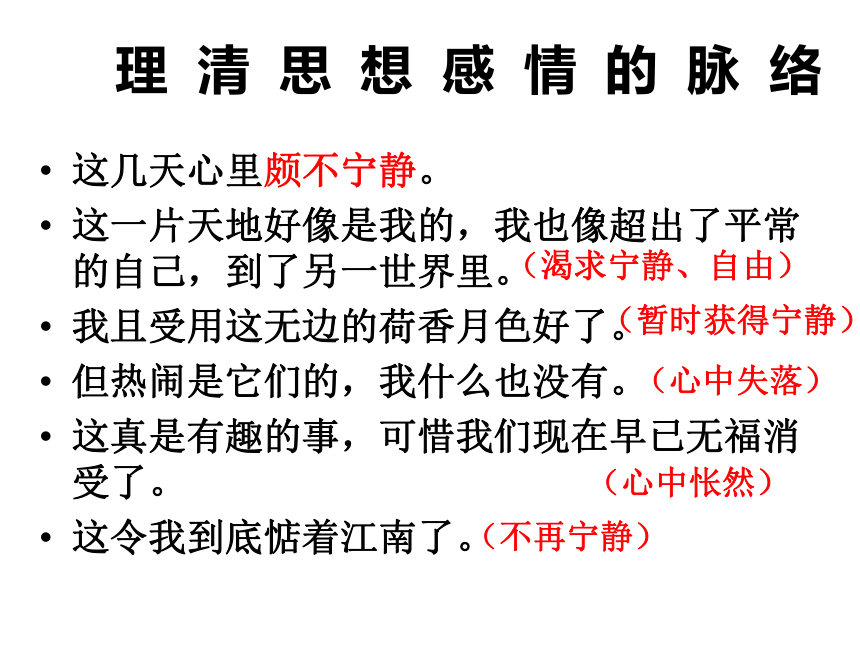

这几天心里颇不宁静。

这一片天地好像是我的,我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

我且受用这无边的荷香月色好了。

但热闹是它们的,我什么也没有。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

理

清

思

想

感

情

的

脉

络

(渴求宁静、自由)

(暂时获得宁静)

(心中怅然)

(不再宁静)

(心中失落)

梳理作者的感情历程

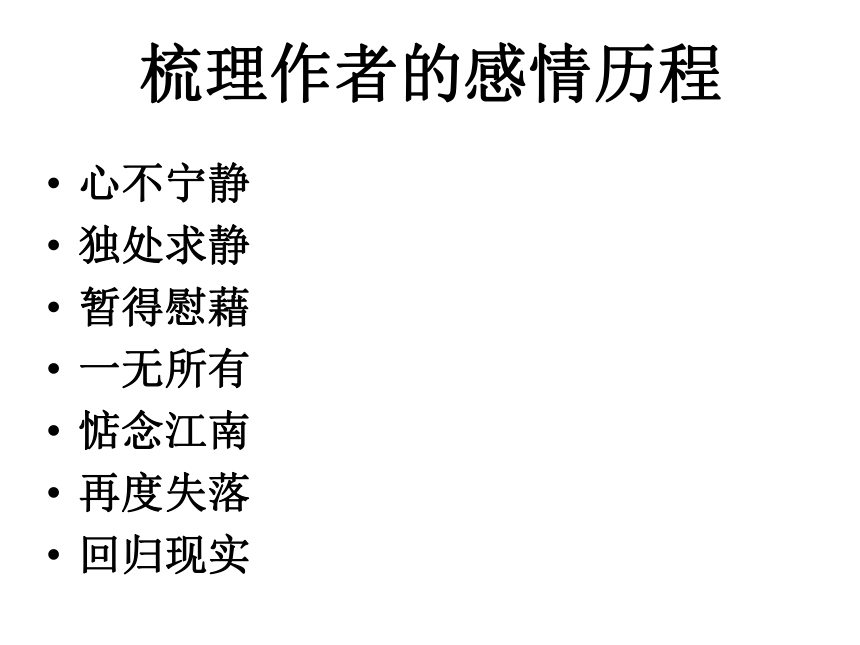

心不宁静

独处求静

暂得慰藉

一无所有

惦念江南

再度失落

回归现实

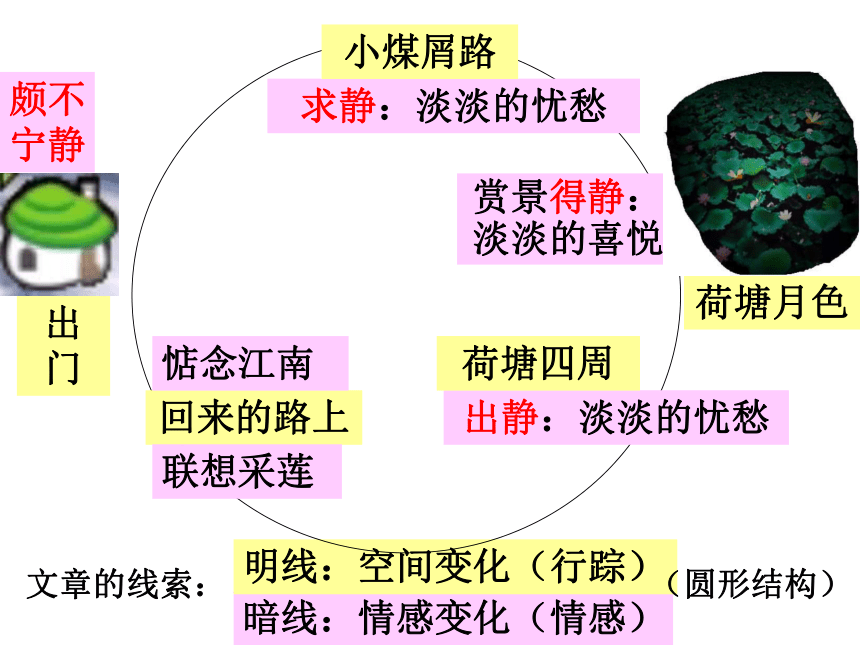

文章的线索:

暗线:情感变化(情感)

明线:空间变化(行踪)

(圆形结构)

出门

颇不宁静

求静:淡淡的忧愁

出静:淡淡的忧愁

赏景得静:

淡淡的喜悦

小煤屑路

回来的路上

荷塘月色

荷塘四周

联想采莲

惦念江南

一切景语皆情语

情景交融

作者观赏荷塘时写了哪些景?

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘的四周

立足点:荷塘边

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

明珠

星星

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

月色下的荷塘

情态美

静态美

动态美

恬静

雅致

密集

舒展、旋转、以动写静

拟人、写情态

比喻、写静态

通感、宁静

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感也叫移觉。

博喻是指用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

月色下的荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

比喻——具体形象

拟人——灵秀动人

通感——迷离精妙

荷塘上的月色

光

影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影——画

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧柔美

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?“洗”和“笼”又有什么特别的意蕴?

月光如流水一般,静静地

在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”

相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

轻飘柔美

“浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,一个水气迷蒙、月色轻笼的境界呼之欲出。

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美,

“笼”不能与之对照。

“画”——仿佛有无形的手在展纸描绘一般,富有情趣,表现了作者的喜爱之情。

月光如水

薄雾似纱

花叶如梦

黑影如鬼杨柳如画

光影似曲

荷塘的四周

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

杨柳

远山

蝉声

灯光

水里的蛙声

树梢

树上

树缝

树下

树姿:远远近近

高高低低

树色:阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

有声有色、浓淡相宜,错落有致

问:作者全身心地享用这无边的荷香月色,最终有没有得到解脱呢?

没有,作者得到了暂时的宁静,一听到蝉声与蛙声,刚获得的自由和宁静又在一片蛙声中失去了,不禁发出“热闹是他们的,我什么也没有”的感慨。

家

现实世界

荷塘

行踪

艺术世界

淡淡

哀愁

喜悦

淡淡

情感

寄托

回归

颇不宁静——寻静——得静——失静

画

面

是

—美丽的

气

氛

是

—宁静的

格

调

是

—雅致的

美

静

雅

荷塘月色

整体又是有机和谐的

(第七段)

由

联想旧时江南采莲的情景

想到

,

想到

。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗

采莲名曲

憎恶现实

向往美好

自由

快乐

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往

作者简介

朱自清(1898-1948)原名自华,字秋实。1917年改名为:自清,字:佩弦。现代散文家、诗人、著名学者及民主战士。

1920年毕业于北大后在江浙一带从事中学教育工作;

1924年出版诗文集《踪迹》

1928年出版散文集《背影》

抗战爆发后,在党抗日民主运动影响下,思想认识逐步提高。

1948年贫病中逝世。

毛泽东称赞他“表现我们民族的英雄气概”。

欣赏散文的一般步骤

朗读

感受

品味

评论

朗读的基本要求:

一是要正确、清楚,用普通话朗读,读准字音,不漏字,不添字,不错字;

二是态度自然大方,语气顺畅,停顿合理,节奏恰当;

三是能用抑扬顿挫的声调比较准确地表达出作者的思想感情;

四将自己溶入文中,你就是作者。

朗读时的注意事项:

1、理解内容

2、看到形象

3、体会情感

4、适当注意眼神

5、把握重音、语调、语速

1

叠音词的使用,增添了文章的音韵美.

2

典雅的书面语与朴素的口语相连缀,雅俗共赏.

思考下列问题:

1.本文写了作者一次怎样的经历?

2.本文的线索是什么?

3.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?

4.作者去月下散步的目的是什么?

5.作者的目的达成了吗?

6.本文字里行间充斥着怎样的情感?

请将文中变现情感的句子画下来。

作者的行踪:

月色下的荷塘

荷塘四周

家

小煤屑路

荷塘上的月色

荷塘

心里颇不宁静

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个普通的知识分子,作者既对现实不满,又无法理解这样复杂的斗争形

势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

时代背景:

思考下列问题:

1.本文写了作者一次怎样的经历?

2.本文的线索是什么?

3.作者为什么深更半夜的时候去月下散步呢?

4.作者去月下散步的目的是什么?

5.作者的目的达成了吗?

6.本文字里行间充斥着怎样的情感?

请将文中表现情感的句子画下来。

这几天心里颇不宁静。

这一片天地好像是我的,我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

我且受用这无边的荷香月色好了。

但热闹是它们的,我什么也没有。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

理

清

思

想

感

情

的

脉

络

(渴求宁静、自由)

(暂时获得宁静)

(心中怅然)

(不再宁静)

(心中失落)

梳理作者的感情历程

心不宁静

独处求静

暂得慰藉

一无所有

惦念江南

再度失落

回归现实

文章的线索:

暗线:情感变化(情感)

明线:空间变化(行踪)

(圆形结构)

出门

颇不宁静

求静:淡淡的忧愁

出静:淡淡的忧愁

赏景得静:

淡淡的喜悦

小煤屑路

回来的路上

荷塘月色

荷塘四周

联想采莲

惦念江南

一切景语皆情语

情景交融

作者观赏荷塘时写了哪些景?

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘的四周

立足点:荷塘边

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

田田

亭亭的舞女的裙

袅娜

羞涩

明珠

星星

美人

远处高楼上渺茫的歌声

闪电

凝碧

脉脉

月色下的荷塘

情态美

静态美

动态美

恬静

雅致

密集

舒展、旋转、以动写静

拟人、写情态

比喻、写静态

通感、宁静

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感也叫移觉。

博喻是指用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句。

月色下的荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

荷韵

比喻——具体形象

拟人——灵秀动人

通感——迷离精妙

荷塘上的月色

光

影

如流水

静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样

又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影

杨柳的倩影——画

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧柔美

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?“洗”和“笼”又有什么特别的意蕴?

月光如流水一般,静静地

在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得灵动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水”

相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

轻飘柔美

“浮”写出了雾的轻飘状态,突出了恬静朦胧,一个水气迷蒙、月色轻笼的境界呼之欲出。

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美,

“笼”不能与之对照。

“画”——仿佛有无形的手在展纸描绘一般,富有情趣,表现了作者的喜爱之情。

月光如水

薄雾似纱

花叶如梦

黑影如鬼杨柳如画

光影似曲

荷塘的四周

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

杨柳

远山

蝉声

灯光

水里的蛙声

树梢

树上

树缝

树下

树姿:远远近近

高高低低

树色:阴阴乍看像烟雾般

整体的风光

有声有色、浓淡相宜,错落有致

问:作者全身心地享用这无边的荷香月色,最终有没有得到解脱呢?

没有,作者得到了暂时的宁静,一听到蝉声与蛙声,刚获得的自由和宁静又在一片蛙声中失去了,不禁发出“热闹是他们的,我什么也没有”的感慨。

家

现实世界

荷塘

行踪

艺术世界

淡淡

哀愁

喜悦

淡淡

情感

寄托

回归

颇不宁静——寻静——得静——失静

画

面

是

—美丽的

气

氛

是

—宁静的

格

调

是

—雅致的

美

静

雅

荷塘月色

整体又是有机和谐的

(第七段)

由

联想旧时江南采莲的情景

想到

,

想到

。

眼前的荷塘

两千里外的江南故乡

千余年前的六朝

采莲赋

采莲旧俗

采莲名曲

憎恶现实

向往美好

自由

快乐

从课文内容看,作者是边走边看的,看了又有所想,他想到了什么?为什么?

----江南旧俗

①由眼前景展开联想。(无意识的联想表达了内心最真实的向往与渴望。)

②深化主题(回到过去,说明对现实不满,尤其是最后不觉到了家更说明摆脱不了现实,宁静也只是片刻的。)

《荷塘月色》艺术之美

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

《荷塘月色》艺术之美

3.意境美——融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

一切景语皆情语

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁孤寂、想超脱现实自得其乐而不可得的情绪,以及对自由宁静生活的向往