沪科版八年级物理全一册教案-10.3 做功了吗

文档属性

| 名称 | 沪科版八年级物理全一册教案-10.3 做功了吗 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 174.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-02-26 21:04:39 | ||

图片预览

文档简介

“第三节

做功了吗?”教学设计

一、学习任务分析:

《做功了吗?》是义务教育教科书《物理》沪科版八年级第十章第三小节的内容。从教科书

编写来看,主要涉及三块内容:一是利用“功的原理”这一发现引入“机械功”的概念;二

是“怎样才算做功”

;三是“怎样计算功”

。在学习这一节之前,学生已经学习了运动和力、

机械与力等知识。

功是能量转化的量度,机械功是力与位移的综合效果。

学习机械功的知识,

是对前面力学知识的延续和应用,

也是后面学习功率、

机械效率、

机械能等知识的必要准备。

关于这一科学内容,

《义务教育物理课程标准》

(2011

年版)

有两个条目:

3.2.2

知道机械功,

用生活中的实例说明机械功的含义;3.1.3

结合实例,认识功的概念;知道做功的过程就是能量转化或转移的过程(后续学习中会涉及到)。从认知水平来看,一条属于“了解”水平,一条属于“认识”水平,其中对“功的原理”没有提及(但本质已经涉及)。这就是国家标准中对这一内容的基本要求。

二、学习者分析:本节课的教学对象是八年级下册的学生,由于普及了义务教育,学生素质参差不齐。(一)

知识基础。学生已学习了运动和力、力和机械等知识,具备了学习功所需要的基础知识,但也有部分学生不能正确分析受力,没有搞清运动和力的关系,不能把握力与移动距离之间的内在联系,导致在判断物体是否做功、进行功的计算时,把不对应的力与距离联系在一起,而引起错误;在前面已经学习了简单机械中杠杆平衡条件、动滑轮的特点等知识,还学习了力和长度的测量,也具备了一定的实验探究的能力,但结合刚学过的功的知识在短时间内完成功的原理的实验探究还有相当的难度。(二)认知能力。学生思维较活跃,抽象思维能力正处于发展期,初步具备了一定的分析、概括和归纳能力。(三)学习动机。对新鲜事物有强烈的好奇心,具有较强的求知欲,具有比较典型的求趣、求动心理。

(四)学习风格。有了一定的自主学习和合作学习能力,喜爱合作学习,喜爱通过讨论的方式解决学习中的问题,喜欢多媒体技术支持的学习环境,较容易受外界评价与

成就水平影响,焦虑水平适中。

三、教学目标确定:基于对学习内容任务和学习者的分析,提出如下教学设计:

教学目标:

1、知识与技能:

(1)知道机械功的概念;认识做功的两个必要因素;

(2)理解功的计算公式;知道功的单位及其物理意义。

2、过程与方法:

(1)通过列举、解释生活、生产中的实例去知道机械功的概念;

(2)通过物理现象,归纳简单的规律,认识做功的两个必要因素。

3、情感态度与价值观:

(1)培养学生热爱科学的情感,培养创新思维。

(2)培养学生的综合学习能力,激发学生的求知欲。

教学重点:

做功的两个必要条件及功的计算

教学难点:

判断力是否对物体做功?

教学方法:探究、交流、讨论

教学用具:多媒体课件、滑轮组、弹簧测力计、刻度尺等等。

教学过程:

一、新课导入:

通过前面的学习,我们知道了使用机械时,想要省力,就要费距离,想要省距离,就要费力。

算算想想:在用动滑轮提升重物的过程中,“拉力F与上升的距离S的乘积”与“物重G与物体上升高度h的乘积”有什么关系?

如果把拉力F与绳子自由端上升距离S相乘,则Fs

=

(G/2)×2h=Gh

正好等于物重G与物体上升高度h的乘积,

后来又发现使用其他机械也是如此。

于是人们开始认识到:力和物体在力的方向上移动距离的乘积,是一个有意义的物理量。

二、新课教学:

一、机械功

物理学中把力和物体在力的方向上移动的距离的乘积叫做机械功(简称功)。

二、怎样才算做功?

物理学中的“功”体现了力的作用的

“贡献”和“成效”意思。它是指:

一个力作用在物体上,使这个物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功.

小孩用力推车,车在推力F的方向上移动了一段距离s。小孩对车做了功。

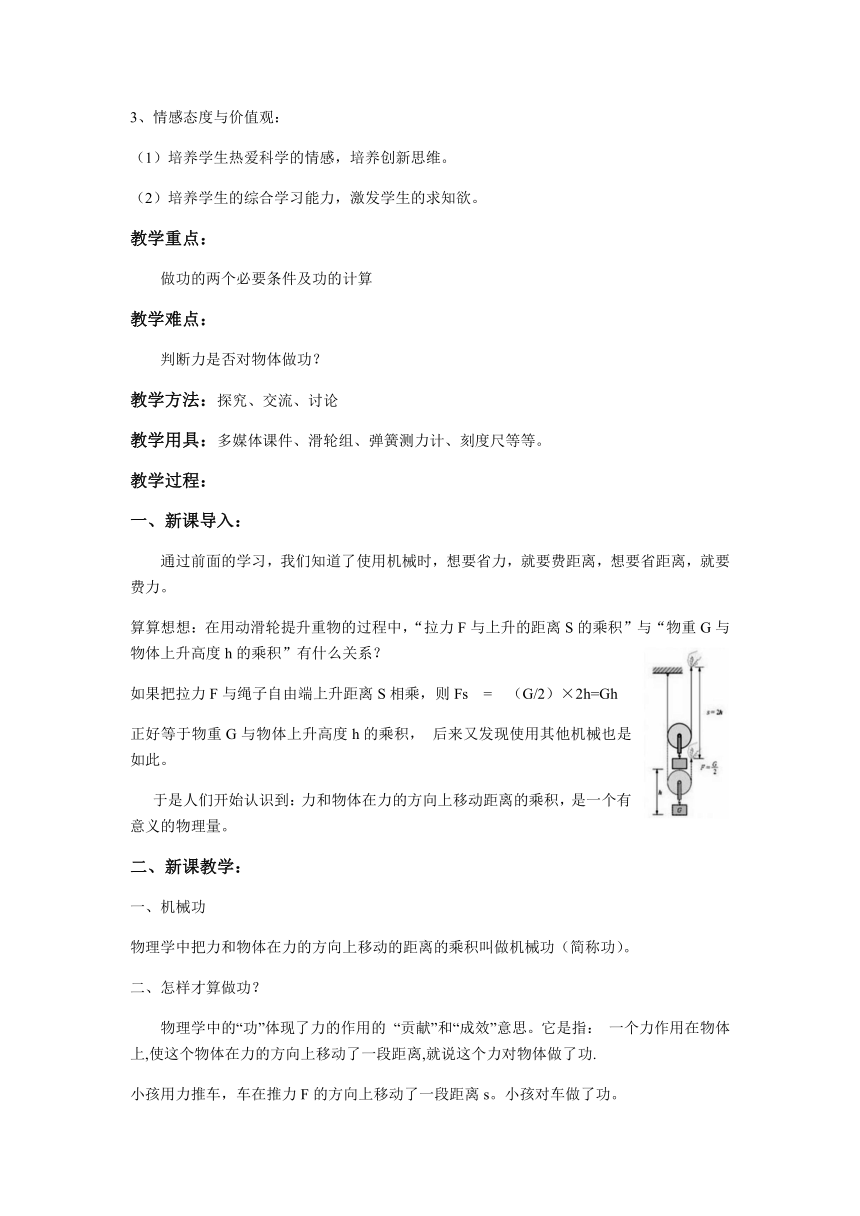

吊车的作用力F使货物在力的方向上移动一段距离s,吊车对货物做了功。

起重机和直升飞机吊起重物都是做功的实例,你们知道力为什么做功了吗?

有力作用在物体上

原因

物体在力的方向上移动了一段距离.

1、做功的两个必要因素

(1)有力作用在物体上;(2)物体在力的方向上移动一段距离。

强调:“两个必要因素”的含义是指“缺一不可”

2、不做功的三种情况:

1)当你端着一盆水不动时,你累吗?你做功了吗?为什么?

2)用力推讲台,讲台没有动,人累吗?人做功了吗?

a、F≠0

S=0

没有做功

(劳而无功)

3)用脚踢出足球,球在地面上滚动,滚动过程中,人对球做功了吗?

4)物体在冰面上滑动过程中没有做功

b、F=0

S≠0

没有做功

(不劳无功)

5)人推着木箱前进时,箱子的重力和支持力做功了吗?为什么?

6)人提一桶水沿水平方向前进,提力做功了吗?

c、F≠0

S≠0

F⊥S

没有做功

(垂直无功)

三、关于功的计算

1、功的公式:功=力×距离

W=F·S

(注意S指

F的方向上移动的距离)

F=W/s

s=W/F

2、功的单位:焦耳,简称焦,符号:J

W——功——焦耳(J)

F——力——牛顿(N)

s——距离——米(m)

1焦耳=1牛顿·米

1J

=

1Nm

1J的物理意义:1牛的力使物体在力的方向上通过1米的距离时所做的功为1焦。

感知1J的大小:即把两个鸡蛋提高1m做的功约为1J。

例:在平地上,用50N的水平推力推动重100N的箱子,前进了10m,推箱子的小朋友做了多少功?重力做了多少功?

分析:求推力做功,相应的力应是推力——50牛,相应的距离应是箱子在推力方向上通过的距离——10米;

求重力做功,重力G大小——100牛,相应的距离应是箱子重力方向上通过的距离h——0米.

已知:F=50N,s=10m,G=100N,h=1.5m。

求:W1和W2

解:

W1

=Fs=50N×10m=500J

W2

=

Gh

=100N×0m=0J

答:他推箱子做功500J,箱子重力做功0J。

强化练习

1、某同学要把重为60N的水桶缓慢匀速的提起0.5m的高度,他需要做多少功?

已知:桶重G=60N

S=0.5m

求:人对桶做功W=?

解:

W=FS=GS=60N×0.5m=30J

答:他需要做30J的功

2、如图,重为10N的物体沿这长为2m,高为1m的光滑斜面自顶端滑下,求重力做功

已知:

F=G=10N

S=1m

求:重力做功W=?

解:由W=FS得

W=10N×1m=10J

答:重力做功为10J

三、总结:

通过本节课的学习,主要学习了以下几个问题:

一、机械功

二、怎样才算做功

1、物体要受力的作用

2、物体要在力的方向上通过一定的距离

三、怎样计算功

1、功的公式:功=力×距离

W=F·S

2、功的单位:焦耳(焦)

符号:J

1焦耳=1牛顿·米

板书设计:

第三节 做功了吗

一、机械功:物理学中把力和物体在力的方向上移动距离的乘积叫做机械功,简称功。

二、怎样才算做功

1、做功的两个必要因素:作用在物体上的力F;物体在力的方向上通过的距离s。

2、不做功的三种情况:①F≠0

,

s=0 ——劳而无功

②F=0

,

s≠0 ——不劳无功

③F≠0

,

s≠0且F⊥s——垂直无功

三、怎样计算功

1、物理学中规定:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

2、公式:功

=

力×距离

W=Fs

(F=W/s,

s=W/F)

3、单位:焦耳,简称:焦,符号:J。

1焦耳=1牛顿·米。

课堂练习

:

1、甲物体在光滑的水平面上运动,乙物体在粗糙的水平面上运动,现在用相同的水平推力,分别使甲乙沿相同的方向移动相同的距离,两次做功分别是W甲和W乙,则W甲________W乙。(填“〈

”“=”或“〉”)

2、甲乙两个集装箱的质量相等,用起重机将甲集装箱以1m/s的速度提升10m,将乙集装箱以2m/s的速度提升同样的高度,则有W甲______W乙。(填“〈

”“=”或“〉”)

3、一个同学用120N的力,将一个4N重的足球踢到25m远处,对他踢球时做功的情况,正确的是:(

)

A做功3000J

B

做功1000J

C

没有做功

D做了功,但条件不足,无法计算

课后作业

:

1、复习本节知识,预习下节内容。

2、完成学海风暴上本节作业。

教学反思:

“功”对于目前八年级学生来说是一个陌生而抽象的概念。鉴于学生认知水平,如何让学生比较容易形成功的概念,

同时又有较大兴趣来投入学习,

这是一个难题。

于是我紧抓课标要求,从学生已有知识出发帮助学生从生活中的事例理解功的概念,

最后才引导学生认知:力和物体在力的方向上移动距离

的乘积是一个有意义的物理量,即机械功。?

做功了吗?”教学设计

一、学习任务分析:

《做功了吗?》是义务教育教科书《物理》沪科版八年级第十章第三小节的内容。从教科书

编写来看,主要涉及三块内容:一是利用“功的原理”这一发现引入“机械功”的概念;二

是“怎样才算做功”

;三是“怎样计算功”

。在学习这一节之前,学生已经学习了运动和力、

机械与力等知识。

功是能量转化的量度,机械功是力与位移的综合效果。

学习机械功的知识,

是对前面力学知识的延续和应用,

也是后面学习功率、

机械效率、

机械能等知识的必要准备。

关于这一科学内容,

《义务教育物理课程标准》

(2011

年版)

有两个条目:

3.2.2

知道机械功,

用生活中的实例说明机械功的含义;3.1.3

结合实例,认识功的概念;知道做功的过程就是能量转化或转移的过程(后续学习中会涉及到)。从认知水平来看,一条属于“了解”水平,一条属于“认识”水平,其中对“功的原理”没有提及(但本质已经涉及)。这就是国家标准中对这一内容的基本要求。

二、学习者分析:本节课的教学对象是八年级下册的学生,由于普及了义务教育,学生素质参差不齐。(一)

知识基础。学生已学习了运动和力、力和机械等知识,具备了学习功所需要的基础知识,但也有部分学生不能正确分析受力,没有搞清运动和力的关系,不能把握力与移动距离之间的内在联系,导致在判断物体是否做功、进行功的计算时,把不对应的力与距离联系在一起,而引起错误;在前面已经学习了简单机械中杠杆平衡条件、动滑轮的特点等知识,还学习了力和长度的测量,也具备了一定的实验探究的能力,但结合刚学过的功的知识在短时间内完成功的原理的实验探究还有相当的难度。(二)认知能力。学生思维较活跃,抽象思维能力正处于发展期,初步具备了一定的分析、概括和归纳能力。(三)学习动机。对新鲜事物有强烈的好奇心,具有较强的求知欲,具有比较典型的求趣、求动心理。

(四)学习风格。有了一定的自主学习和合作学习能力,喜爱合作学习,喜爱通过讨论的方式解决学习中的问题,喜欢多媒体技术支持的学习环境,较容易受外界评价与

成就水平影响,焦虑水平适中。

三、教学目标确定:基于对学习内容任务和学习者的分析,提出如下教学设计:

教学目标:

1、知识与技能:

(1)知道机械功的概念;认识做功的两个必要因素;

(2)理解功的计算公式;知道功的单位及其物理意义。

2、过程与方法:

(1)通过列举、解释生活、生产中的实例去知道机械功的概念;

(2)通过物理现象,归纳简单的规律,认识做功的两个必要因素。

3、情感态度与价值观:

(1)培养学生热爱科学的情感,培养创新思维。

(2)培养学生的综合学习能力,激发学生的求知欲。

教学重点:

做功的两个必要条件及功的计算

教学难点:

判断力是否对物体做功?

教学方法:探究、交流、讨论

教学用具:多媒体课件、滑轮组、弹簧测力计、刻度尺等等。

教学过程:

一、新课导入:

通过前面的学习,我们知道了使用机械时,想要省力,就要费距离,想要省距离,就要费力。

算算想想:在用动滑轮提升重物的过程中,“拉力F与上升的距离S的乘积”与“物重G与物体上升高度h的乘积”有什么关系?

如果把拉力F与绳子自由端上升距离S相乘,则Fs

=

(G/2)×2h=Gh

正好等于物重G与物体上升高度h的乘积,

后来又发现使用其他机械也是如此。

于是人们开始认识到:力和物体在力的方向上移动距离的乘积,是一个有意义的物理量。

二、新课教学:

一、机械功

物理学中把力和物体在力的方向上移动的距离的乘积叫做机械功(简称功)。

二、怎样才算做功?

物理学中的“功”体现了力的作用的

“贡献”和“成效”意思。它是指:

一个力作用在物体上,使这个物体在力的方向上移动了一段距离,就说这个力对物体做了功.

小孩用力推车,车在推力F的方向上移动了一段距离s。小孩对车做了功。

吊车的作用力F使货物在力的方向上移动一段距离s,吊车对货物做了功。

起重机和直升飞机吊起重物都是做功的实例,你们知道力为什么做功了吗?

有力作用在物体上

原因

物体在力的方向上移动了一段距离.

1、做功的两个必要因素

(1)有力作用在物体上;(2)物体在力的方向上移动一段距离。

强调:“两个必要因素”的含义是指“缺一不可”

2、不做功的三种情况:

1)当你端着一盆水不动时,你累吗?你做功了吗?为什么?

2)用力推讲台,讲台没有动,人累吗?人做功了吗?

a、F≠0

S=0

没有做功

(劳而无功)

3)用脚踢出足球,球在地面上滚动,滚动过程中,人对球做功了吗?

4)物体在冰面上滑动过程中没有做功

b、F=0

S≠0

没有做功

(不劳无功)

5)人推着木箱前进时,箱子的重力和支持力做功了吗?为什么?

6)人提一桶水沿水平方向前进,提力做功了吗?

c、F≠0

S≠0

F⊥S

没有做功

(垂直无功)

三、关于功的计算

1、功的公式:功=力×距离

W=F·S

(注意S指

F的方向上移动的距离)

F=W/s

s=W/F

2、功的单位:焦耳,简称焦,符号:J

W——功——焦耳(J)

F——力——牛顿(N)

s——距离——米(m)

1焦耳=1牛顿·米

1J

=

1Nm

1J的物理意义:1牛的力使物体在力的方向上通过1米的距离时所做的功为1焦。

感知1J的大小:即把两个鸡蛋提高1m做的功约为1J。

例:在平地上,用50N的水平推力推动重100N的箱子,前进了10m,推箱子的小朋友做了多少功?重力做了多少功?

分析:求推力做功,相应的力应是推力——50牛,相应的距离应是箱子在推力方向上通过的距离——10米;

求重力做功,重力G大小——100牛,相应的距离应是箱子重力方向上通过的距离h——0米.

已知:F=50N,s=10m,G=100N,h=1.5m。

求:W1和W2

解:

W1

=Fs=50N×10m=500J

W2

=

Gh

=100N×0m=0J

答:他推箱子做功500J,箱子重力做功0J。

强化练习

1、某同学要把重为60N的水桶缓慢匀速的提起0.5m的高度,他需要做多少功?

已知:桶重G=60N

S=0.5m

求:人对桶做功W=?

解:

W=FS=GS=60N×0.5m=30J

答:他需要做30J的功

2、如图,重为10N的物体沿这长为2m,高为1m的光滑斜面自顶端滑下,求重力做功

已知:

F=G=10N

S=1m

求:重力做功W=?

解:由W=FS得

W=10N×1m=10J

答:重力做功为10J

三、总结:

通过本节课的学习,主要学习了以下几个问题:

一、机械功

二、怎样才算做功

1、物体要受力的作用

2、物体要在力的方向上通过一定的距离

三、怎样计算功

1、功的公式:功=力×距离

W=F·S

2、功的单位:焦耳(焦)

符号:J

1焦耳=1牛顿·米

板书设计:

第三节 做功了吗

一、机械功:物理学中把力和物体在力的方向上移动距离的乘积叫做机械功,简称功。

二、怎样才算做功

1、做功的两个必要因素:作用在物体上的力F;物体在力的方向上通过的距离s。

2、不做功的三种情况:①F≠0

,

s=0 ——劳而无功

②F=0

,

s≠0 ——不劳无功

③F≠0

,

s≠0且F⊥s——垂直无功

三、怎样计算功

1、物理学中规定:功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积。

2、公式:功

=

力×距离

W=Fs

(F=W/s,

s=W/F)

3、单位:焦耳,简称:焦,符号:J。

1焦耳=1牛顿·米。

课堂练习

:

1、甲物体在光滑的水平面上运动,乙物体在粗糙的水平面上运动,现在用相同的水平推力,分别使甲乙沿相同的方向移动相同的距离,两次做功分别是W甲和W乙,则W甲________W乙。(填“〈

”“=”或“〉”)

2、甲乙两个集装箱的质量相等,用起重机将甲集装箱以1m/s的速度提升10m,将乙集装箱以2m/s的速度提升同样的高度,则有W甲______W乙。(填“〈

”“=”或“〉”)

3、一个同学用120N的力,将一个4N重的足球踢到25m远处,对他踢球时做功的情况,正确的是:(

)

A做功3000J

B

做功1000J

C

没有做功

D做了功,但条件不足,无法计算

课后作业

:

1、复习本节知识,预习下节内容。

2、完成学海风暴上本节作业。

教学反思:

“功”对于目前八年级学生来说是一个陌生而抽象的概念。鉴于学生认知水平,如何让学生比较容易形成功的概念,

同时又有较大兴趣来投入学习,

这是一个难题。

于是我紧抓课标要求,从学生已有知识出发帮助学生从生活中的事例理解功的概念,

最后才引导学生认知:力和物体在力的方向上移动距离

的乘积是一个有意义的物理量,即机械功。?

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙