诗四首[上学期]

图片预览

文档简介

课件34张PPT。诗 四 首归 园 田 居(其三)使 至 塞 上渡 荆 门 送 别游 山 西 村 开元二十五年(737)河西节度副大使崔希逸战胜吐蕃,唐玄宗命王维以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗作于赴边途中。使 至 塞 上 王维(701—761),字摩诘,他的诗写得好,看他的诗,就像看画;他的画也画得好,欣赏他的画,就像读诗。所以称赞他的诗画是“诗中有画,画中有诗”。

使 至 塞 上

王维单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

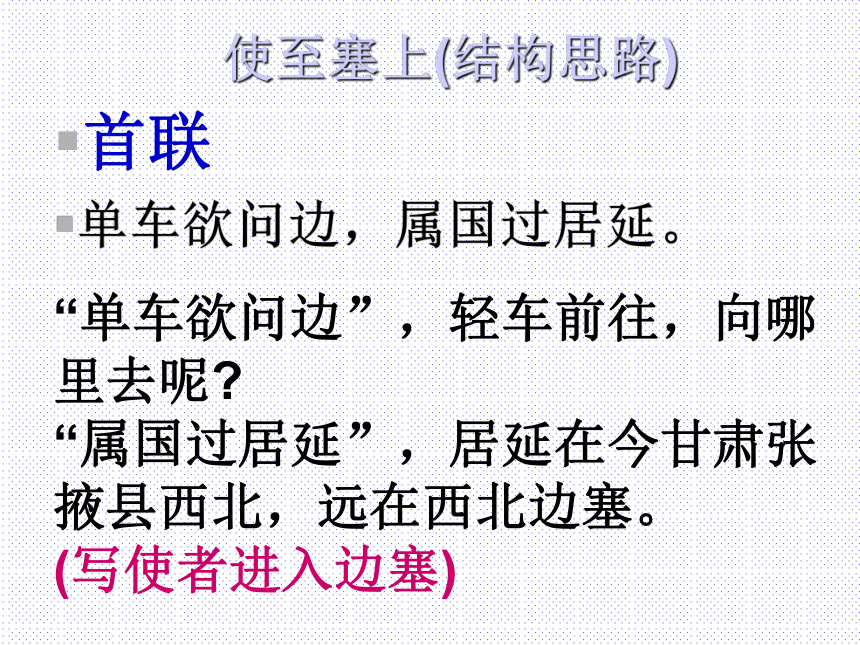

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。使至塞上(结构思路)首联

单车欲问边,属国过居延。“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢?

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。

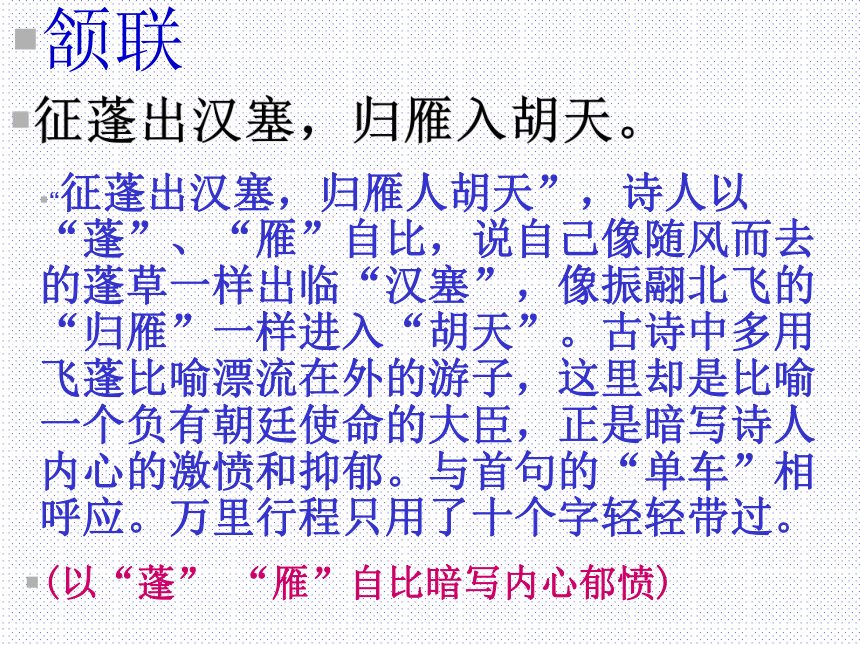

(写使者进入边塞)颔联

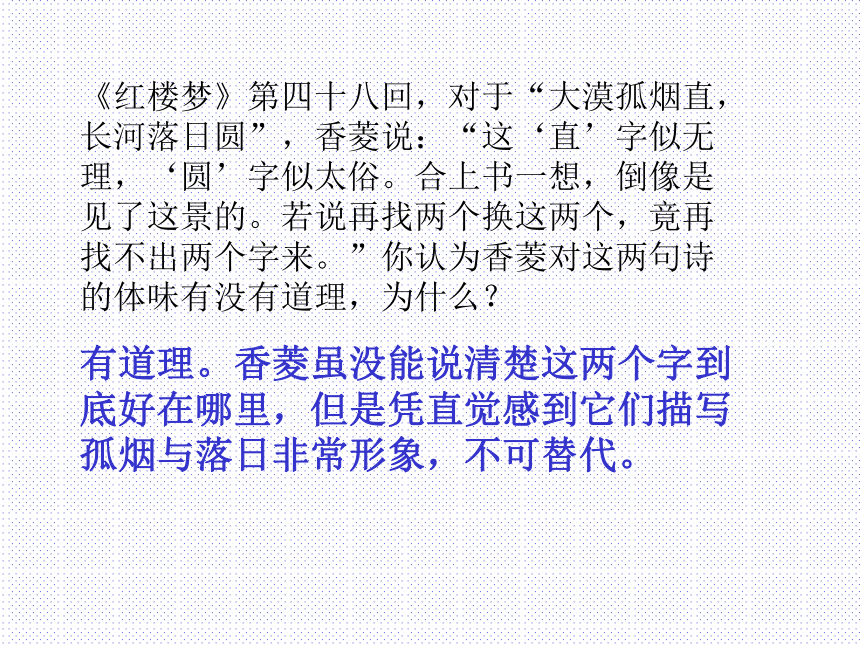

征蓬出汉塞,归雁入胡天。“征蓬出汉塞,归雁人胡天”,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相呼应。万里行程只用了十个字轻轻带过。(以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤)《红楼梦》第四十八回,对于“大漠孤烟直,长河落日圆”,香菱说:“这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个换这两个,竟再找不出两个字来。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理,为什么?有道理。香菱虽没能说清楚这两个字到底好在哪里,但是凭直觉感到它们描写孤烟与落日非常形象,不可替代。

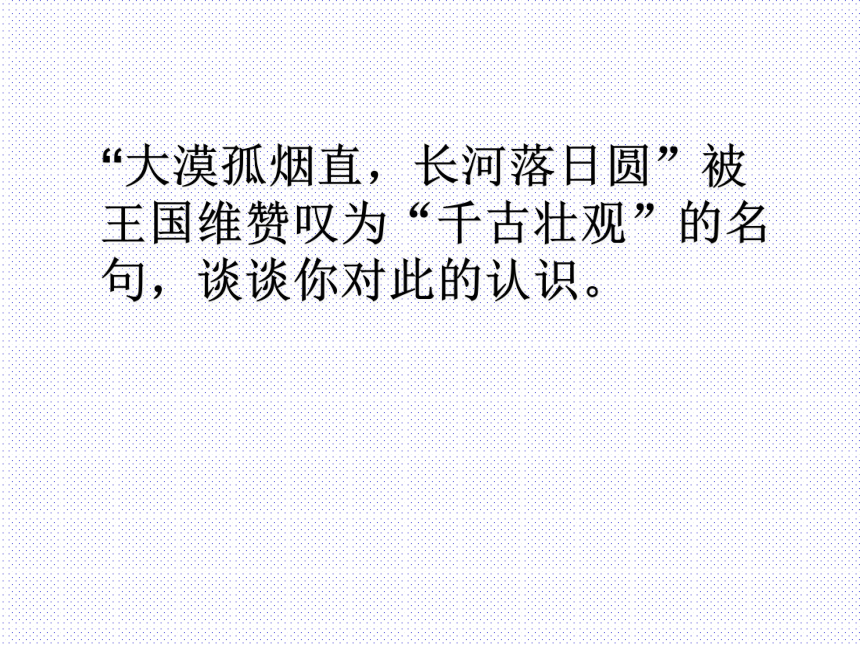

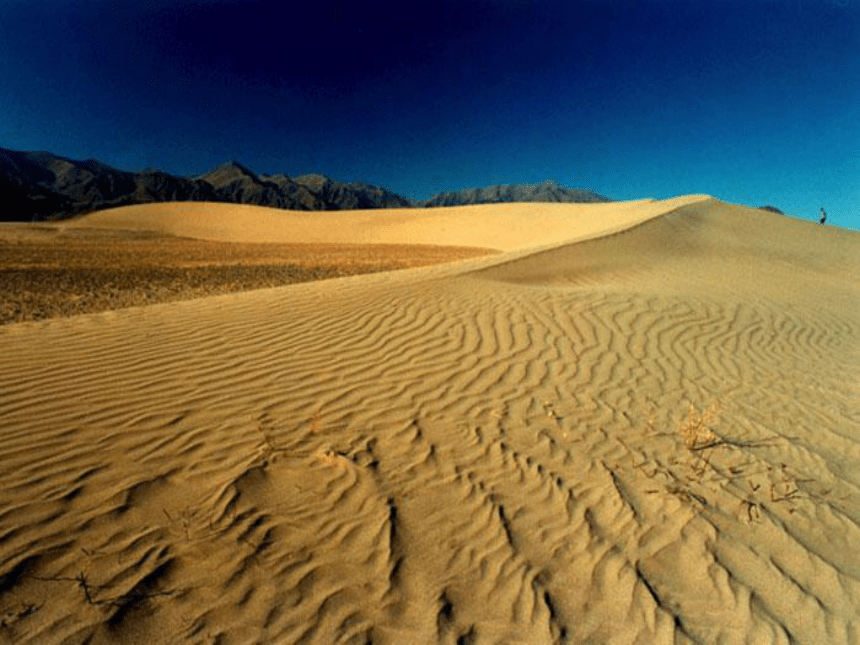

“大漠孤烟直,长河落日圆”被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。颈联抓住沙漠中的典型景物进行刻画,写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光.画面开阔,意境雄浑.一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘沙漠的景象,而且表现了作者的深切感受,叙事写景入画中,幽微难言内心情.

(描绘沙漠中的典型景物“孤烟” “落日”)大漠孤烟直,长河落日圆。(名句)边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调。紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的黄河,就非用一个“长”字不能表达诗人的感觉。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次很丰富。其次,它有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在目前。尾联 来到边关看见骑兵,骑兵说将领还在前线。

(写诗人到达边塞所见情景)

萧关逢候骑,都护在燕然。渡荆门送别 李白(701-762),字太白,号青莲居士。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 ??? 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。介绍创作情况李白青少年时期是在蜀中度过的,

把蜀地当作自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。这一次从三峡出蜀,面对江汉平原,眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。 渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。首联

渡远荆门外,来从楚国游 渡远:远渡。 楚国:楚地。

平野:平原。 大荒:广阔无际的原野。 诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。

(叙送别缘起) 颔联

山随平野尽,江入大荒流。平野:平原。 大荒:广阔无际的原野。

(绘山势,流水,原野) 颈联

月下飞天镜,云生结海楼。

(写水中映月画于天边云霞图) 中间四句对仗,描写景物,描绘长江之水出山之后的壮阔气象:长江出山,水面宽广,景象雄奇,使人顿感前程开阔。清晨,玉兔西沉,有如天上飞下的一面明镜;朝云簇生,云层里出现海市蜃楼奇观。写景层次分明,且景中寓情,既反映出年轻的李白初离蜀地寻求理想的志向与热情,又充溢着诗人对故乡的深深依恋与挚爱。 尾联

仍怜故乡水,万里送行舟(抒深沉思乡之情) 结尾二句,诗人发出由衷的心声:这长江是故乡的水啊,所以它才不远万里把我送到江汉平原。诗人抒发了爱祖国、爱自然、爱故乡的深挚的感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把李白送入了更加广阔的天地之中。在这一描写中,表现了初离蜀地的诗人对家乡的深深依恋。 这首诗歌最打动你的是什么?请说明理由。

【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 找出诗中的写景句,说说它们的妙处。诗中流露了诗人什么样的思想情感? 通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、

激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡

之情。 由游动的视觉来写景物的变化,景观壮阔,

远近景结合;给人空间感和流动感。【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。 游 山 西 村

陆游莫笑/农家/腊酒/浑,丰年/留客/足/鸡豚。

山重/水复/疑/无路,柳暗/花明/又/一村。

箫鼓/追随/春社/近,衣冠/简朴/古风/存。

从今/若许/闲/乘月,拄杖/无时/夜/叩门。 在一个丰收的年景,我受到邀请去山西村。

在途中,看到美好的景致,山重水复,路疑无而实有,柳暗花明,景似绝而复出,终于来到了山西村。

现在正临近社日,村民们衣着简朴吹萧打鼓,结队往来,热闹非凡。

今后如再有时间乘月色出游,说不定会随时拄着手杖来敲门拜访的。1、本诗写了诗人的所见、所闻、所感,

展示了农村的人情美,风物美,民俗美,

请从诗中找出这些句子。2、全诗流露了诗人什么样的思想感情?3、体味、积累:本诗中哪两句流传最广?

你是如何理解这两句诗的?理解与体味 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”诗句

写的是山绕水绕、柳暗花明,一派花团锦簇

的景象。还蕴含着生活的哲理,比喻困境中

往往蕴含着希望。 诗歌写了诗人在山西村的所见、所闻、所

感,展现了农村的人情美、风物美、民俗美,

从而表达了诗人的陶醉、恋恋不舍之情。 本诗紧扣“游”字来写,反映的是乡间生活,按照时间推移的顺序叙述的,诗歌表现了诗人对农家纯朴风俗陶醉、留恋之情。

这首诗是蛰居山阴老家农村时所作。生动地描画出一幅色彩明丽的农村风光,对淳朴的农村生活习俗,流溢着喜悦、挚爱的感情。诗中的三、四两句,尤其写得流利生动,已经成为生活中广泛流行的成语。他 人 评 价“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句诗应作怎样的理解?我们能从中受到什么启发?

答:写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。 在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。 这首七言律诗描写身边的田园风光 农村习俗,写得清新自然,情景交融。 特别是三、四两句,不仅描写村庄的自 然景物,而且富有生活哲理。 艺术特色 《游山西村》选自《 》,作者是 ,字务观,自号 , 朝著名诗人,现存诗 首。

《游山西村》的千古名句是“ , ”;写农村一片富足景象的句子是“ , ”。试一试,你会吗?

使 至 塞 上

王维单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。使至塞上(结构思路)首联

单车欲问边,属国过居延。“单车欲问边”,轻车前往,向哪里去呢?

“属国过居延”,居延在今甘肃张掖县西北,远在西北边塞。

(写使者进入边塞)颔联

征蓬出汉塞,归雁入胡天。“征蓬出汉塞,归雁人胡天”,诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。与首句的“单车”相呼应。万里行程只用了十个字轻轻带过。(以“蓬” “雁”自比暗写内心郁愤)《红楼梦》第四十八回,对于“大漠孤烟直,长河落日圆”,香菱说:“这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个换这两个,竟再找不出两个字来。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理,为什么?有道理。香菱虽没能说清楚这两个字到底好在哪里,但是凭直觉感到它们描写孤烟与落日非常形象,不可替代。

“大漠孤烟直,长河落日圆”被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。颈联抓住沙漠中的典型景物进行刻画,写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光.画面开阔,意境雄浑.一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘沙漠的景象,而且表现了作者的深切感受,叙事写景入画中,幽微难言内心情.

(描绘沙漠中的典型景物“孤烟” “落日”)大漠孤烟直,长河落日圆。(名句)边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字。边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调。紧接一个“直”字,却又表现了它的劲拔、坚毅之美。沙漠上没有山峦林木,那横贯其间的黄河,就非用一个“长”字不能表达诗人的感觉。落日,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字,一个“直”字,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了作者的深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地溶化在广阔的自然景象的描绘中。“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,它有画一样的构图,从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到绵延无边的大漠,画面上的景物虽不多,但是空间阔大,层次很丰富。其次,它有画一样讲究的线条,一望无际的大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,寥寥几笔,就用简约的线条勾勒出景物的基本形态,概括性极强,仿佛抽象派的作品。第三,这两句在色彩上也很丰富,广阔无垠的大漠黄沙漫漫,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕白色的烽烟,直上高空,雄浑寥廓的边塞风光如在目前。尾联 来到边关看见骑兵,骑兵说将领还在前线。

(写诗人到达边塞所见情景)

萧关逢候骑,都护在燕然。渡荆门送别 李白(701-762),字太白,号青莲居士。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。像著名的组诗《古风》,批判朝政弊端,感慨有志之士不能展抱负;乐府《行路难》,《梁甫吟》,《将进酒》等,是抒发怀才不遇的悲愤;《秋登宣城谢朓北楼》、《望庐山瀑布》、《梦游天姥吟留别》等诗篇,以充满想象的神奇之笔描绘祖国的壮丽山河。尽管李白有的诗歌也隐含着人生如梦、纵酒狂欢的颓丧情绪,但不满于社会和政治的黑暗,追求心身自由和解放的昂扬向上的精神是他诗篇的主旋律。 ??? 李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,与杜甫并称“李杜”,对后代的诗歌创作产生过深远的影响 。介绍创作情况李白青少年时期是在蜀中度过的,

把蜀地当作自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。这一次从三峡出蜀,面对江汉平原,眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。 渡 荆 门 送 别

李白渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。首联

渡远荆门外,来从楚国游 渡远:远渡。 楚国:楚地。

平野:平原。 大荒:广阔无际的原野。 诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。

(叙送别缘起) 颔联

山随平野尽,江入大荒流。平野:平原。 大荒:广阔无际的原野。

(绘山势,流水,原野) 颈联

月下飞天镜,云生结海楼。

(写水中映月画于天边云霞图) 中间四句对仗,描写景物,描绘长江之水出山之后的壮阔气象:长江出山,水面宽广,景象雄奇,使人顿感前程开阔。清晨,玉兔西沉,有如天上飞下的一面明镜;朝云簇生,云层里出现海市蜃楼奇观。写景层次分明,且景中寓情,既反映出年轻的李白初离蜀地寻求理想的志向与热情,又充溢着诗人对故乡的深深依恋与挚爱。 尾联

仍怜故乡水,万里送行舟(抒深沉思乡之情) 结尾二句,诗人发出由衷的心声:这长江是故乡的水啊,所以它才不远万里把我送到江汉平原。诗人抒发了爱祖国、爱自然、爱故乡的深挚的感情。诗中写的长江之水,是来自故乡的水,它在蜀楚交界的荆门山送别诗人,把李白送入了更加广阔的天地之中。在这一描写中,表现了初离蜀地的诗人对家乡的深深依恋。 这首诗歌最打动你的是什么?请说明理由。

【诗文解释】 远道而来渡过荆门之外,来到楚地游览。山随着低平的原野地出现逐渐消失。江水在一望无际的原野中奔流。月亮在水中的倒影好像天上飞下来的一面天镜,云彩升起,变幻无穷,结成了海市蜃楼。我还是怜爱故乡的水,流过万里送我行舟远行。 ? 找出诗中的写景句,说说它们的妙处。诗中流露了诗人什么样的思想情感? 通过写出游途中的景观,流露诗人欣喜、

激动的感情,并以此引出他远别故乡的思乡

之情。 由游动的视觉来写景物的变化,景观壮阔,

远近景结合;给人空间感和流动感。【诗文赏析】 诗人远渡荆门,眼望一派壮丽的大好河山,心生豪放。抒发了自己的胸怀与进取精神,生气勃勃,意气风发。诗的前三联描写的是渡过荆门山时诗人所看到的奇妙美景。最后一联写的是诗人在欣赏荆门一带的风光时,对那流经故乡的滔滔江水,所产生的思乡之情。诗人没有直接说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,从对面写来,愈发显出自己对故乡的思念。 全诗想像瑰丽,意境高远,充满了生活的光彩。 游 山 西 村

陆游莫笑/农家/腊酒/浑,丰年/留客/足/鸡豚。

山重/水复/疑/无路,柳暗/花明/又/一村。

箫鼓/追随/春社/近,衣冠/简朴/古风/存。

从今/若许/闲/乘月,拄杖/无时/夜/叩门。 在一个丰收的年景,我受到邀请去山西村。

在途中,看到美好的景致,山重水复,路疑无而实有,柳暗花明,景似绝而复出,终于来到了山西村。

现在正临近社日,村民们衣着简朴吹萧打鼓,结队往来,热闹非凡。

今后如再有时间乘月色出游,说不定会随时拄着手杖来敲门拜访的。1、本诗写了诗人的所见、所闻、所感,

展示了农村的人情美,风物美,民俗美,

请从诗中找出这些句子。2、全诗流露了诗人什么样的思想感情?3、体味、积累:本诗中哪两句流传最广?

你是如何理解这两句诗的?理解与体味 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”诗句

写的是山绕水绕、柳暗花明,一派花团锦簇

的景象。还蕴含着生活的哲理,比喻困境中

往往蕴含着希望。 诗歌写了诗人在山西村的所见、所闻、所

感,展现了农村的人情美、风物美、民俗美,

从而表达了诗人的陶醉、恋恋不舍之情。 本诗紧扣“游”字来写,反映的是乡间生活,按照时间推移的顺序叙述的,诗歌表现了诗人对农家纯朴风俗陶醉、留恋之情。

这首诗是蛰居山阴老家农村时所作。生动地描画出一幅色彩明丽的农村风光,对淳朴的农村生活习俗,流溢着喜悦、挚爱的感情。诗中的三、四两句,尤其写得流利生动,已经成为生活中广泛流行的成语。他 人 评 价“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句诗应作怎样的理解?我们能从中受到什么启发?

答:写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。 在遇到挫折,身处逆境时,要充满信心,振作起来,就能摆脱困境,迎来光明和希望。 这首七言律诗描写身边的田园风光 农村习俗,写得清新自然,情景交融。 特别是三、四两句,不仅描写村庄的自 然景物,而且富有生活哲理。 艺术特色 《游山西村》选自《 》,作者是 ,字务观,自号 , 朝著名诗人,现存诗 首。

《游山西村》的千古名句是“ , ”;写农村一片富足景象的句子是“ , ”。试一试,你会吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》