17 记金华的双龙洞 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 17 记金华的双龙洞 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-26 21:05:08 | ||

图片预览

文档简介

17记金华的双龙洞

在我们生活的这个地球上,不仅在地面上有高山、大海、平原等自然风光,而且在地下也有着很多奇妙的景观,其中就有像童话世界中的迷宫一样的溶洞……今天我们跟随作者去感受一下金华的双龙洞吧!

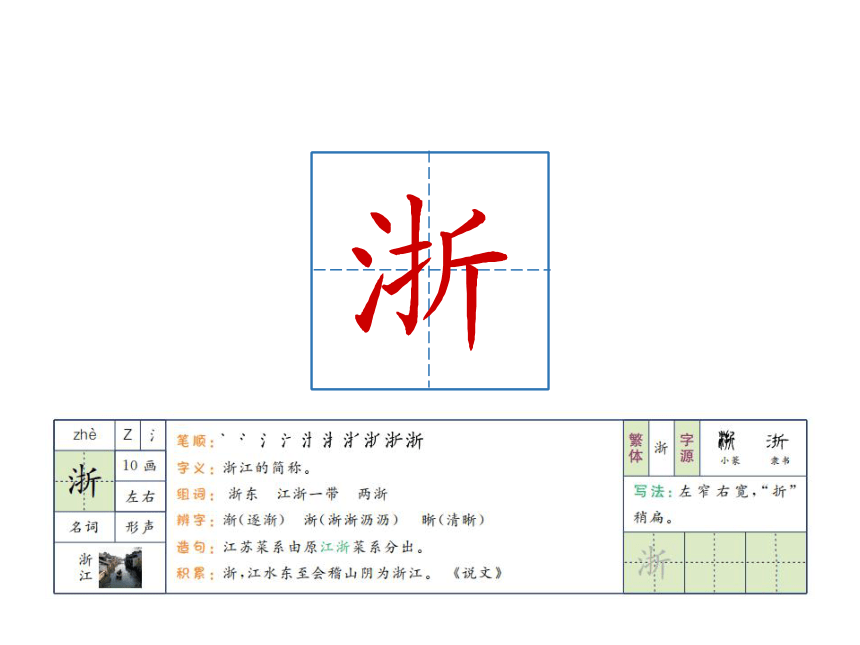

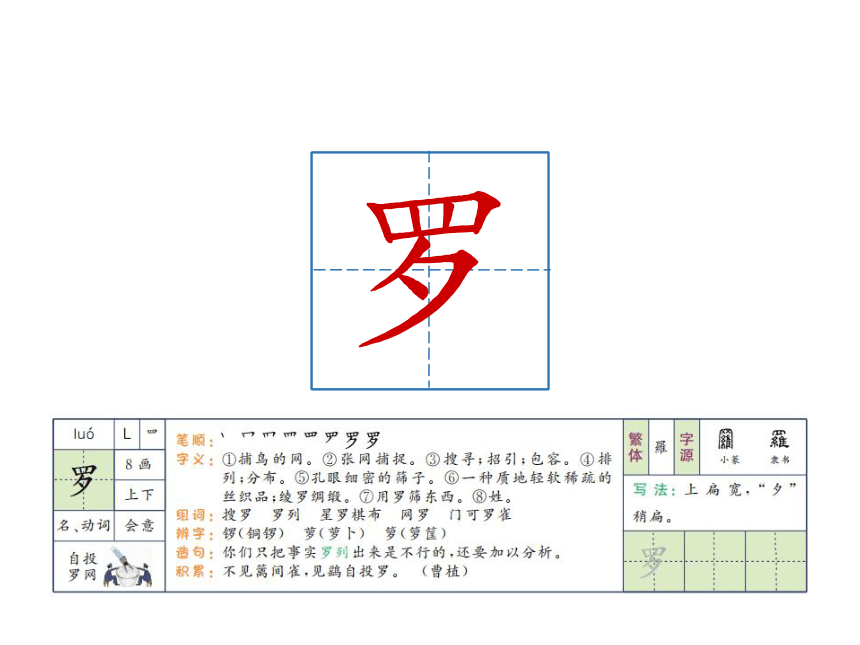

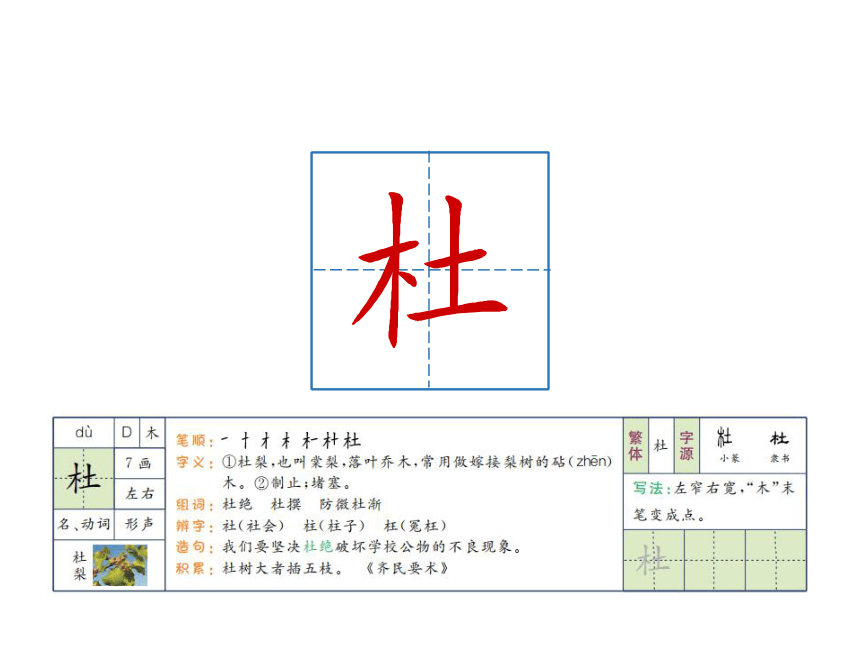

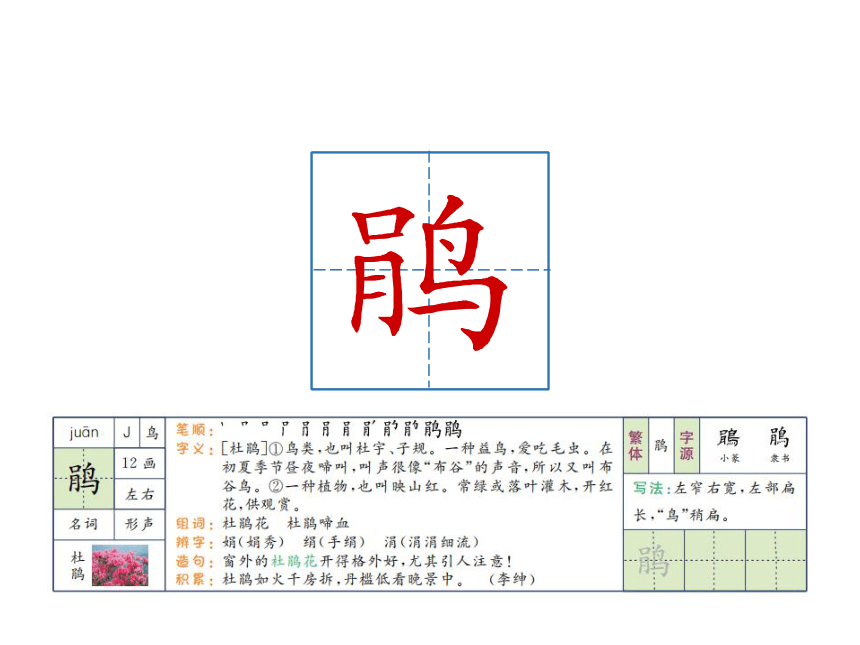

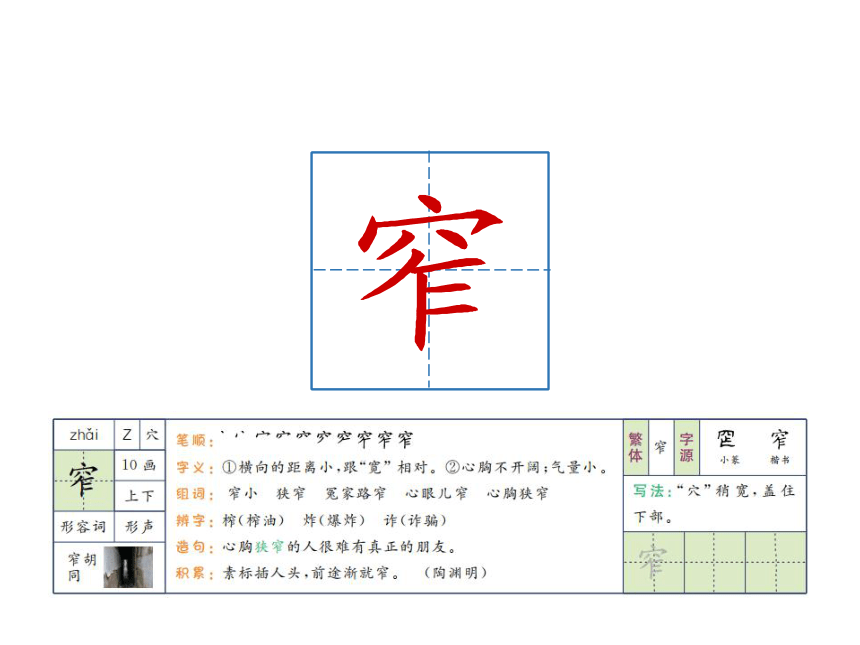

1.会写“浙、罗”等15个生字,会认“浙、簇”等6个生字。正确读写“杜鹃、气势”等词语。(重点)

2.了解双龙洞的特点,能用自己的话描绘双龙洞的景象,感受大自然的壮观。(重点)

3.学习按游览顺序进行叙述的写作方法,积累好词佳句。(难点)

生平简介:叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏人,我国现代著名作家、教育家、出版家。他从事教育和教学工作70多个春秋,积累了丰富的经验,撰写了大量有关教育教学的专论、专著和书简。有《叶圣陶集》和《叶圣陶语文教育论集》等著作。

文学成就:他先后创作、出版了我国第一部童话集《稻草人》,创作了我国现代文学史上第一部长篇小说《倪焕之》。

主要作品:童话集《稻草人》,短篇小说集《隔膜》《线下》,长篇小说《倪焕之》等。

溶洞指的是地下水长期沿着可溶岩层层面、节理、裂缝等进行溶蚀,塌陷扩大而成的洞穴,一般分为水平型溶洞和垂直型溶洞两大类。溶洞大小不一,形态多样。洞内有各种碳酸钙的化学沉淀物,如钟乳石、石笋、石柱,并常有地下河通过。洞内温度变化小,冬暖夏凉。我国著名的溶洞有广西桂林的七星岩、芦笛岩,广东肇庆的七星岩,江西宜春的竹山洞等。

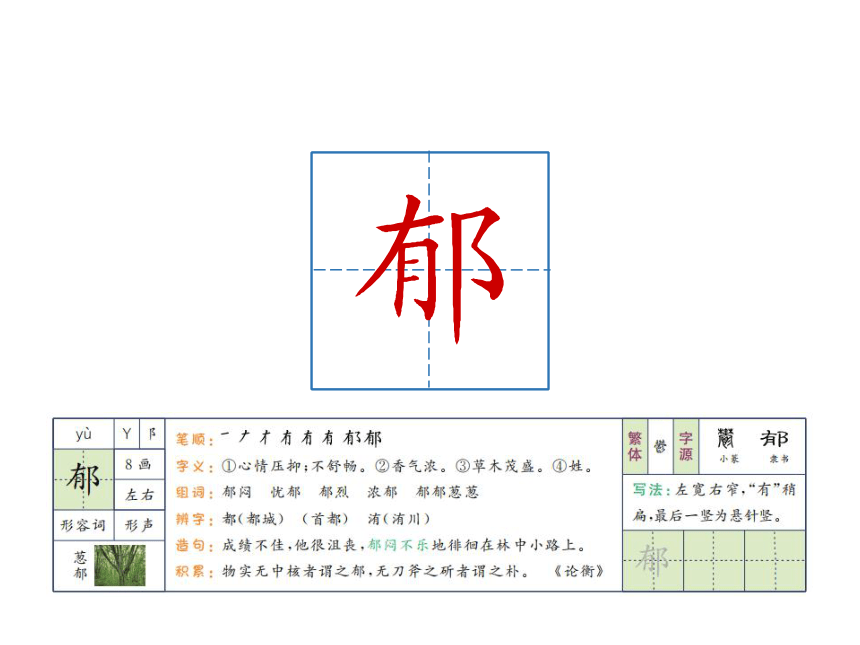

(“浙、臀”见“我会写的字”)

会认字

拼音

音序

部首

笔画

结构

字义

组词

簇

cù

C

?

17画

上下

①聚拢;聚成一团。②聚集成团或成堆地生长。③量词,用于聚集成团的东西。

簇拥

花团锦簇

漆

qī

Q

氵

14画

左右

①漆树,落叶乔木,树皮里的汁可以制涂料。

②用漆树皮里的黏液或其他树脂做成的涂料。涂在器物上能防腐防锈。

油漆 清漆

如胶似漆

蜿

wān

W

虫

14画

左右

【蜿蜒】 ①蛇类爬行的样子。②形容山脉、河流、道路等弯弯曲曲地延伸。

蜿蜒

蜒

yán

Y

虫

12画

左右

①见【蜿蜒】

②[蚰蜒]节肢动物,像蜈蚣而略小,黄褐色,触角和脚都很细。生活在阴湿的地方。

蚰蜒

读写易错提示

正音:浙江(zhě zhè) 登陆(lòu lù)

石笋(sǔn xǔn)

辨形:乳:左宽右窄,左部末笔变成提,竖弯钩圆转有力。笋:上窄下宽,下部中间一横出头,撇舒展。端:左窄右宽,“立”末笔变成提,右下部竖向笔画间距均匀。

多音字辨别

运用:1.农夫们个个如临大敌般的采收农作,原来是台风将要登陆(lù)了!

2.这本课外书陆(liù)圆整。

近、反义词

√

√

√

陆

lù(登陆)

liù(陆圆)

近义词

气势——气概 稍微——略微

宽广——宽敞 蜿蜒——曲折

变换——更换 聚集——聚拢

反义词

拥挤——宽松 明艳——暗淡

聚集——分散 漆黑——明亮

蜿蜒——笔直

变化多端——一成不变

近义词辨析

特殊词语

含有反义词的词语:或浓或淡

词语拓展

含有反义词的词语:东张西望 古为今用 今非昔比 苦尽甘来

冷嘲热讽

词语搭配

好奇的心情 美好的心情 放松的心情 沉重的心情

忧伤的心情 深黑的石洞 窄小的石洞 宽敞的石洞

幽深的石洞 黝黑的石洞

明艳 鲜艳 明丽

辨析:都有“色彩、光泽好看”的意思。

“明艳”一般指女性的容貌光彩照人。“鲜艳”只用于描写颜色,强调色泽鲜明。“明丽”形容明净美丽,多用于描写景物或阳光。

运用:1.她真的很像明艳动人的春海棠呢。

2.我的家乡山川明丽,物产丰富,百姓和乐。

3.鲜艳的五星红旗缓缓升起来了。

浙江 罗店 杜鹃 宽窄

森郁 肩背 臀部 移动

额头 登陆 石钟乳 石笋

变化多端 源头

重点方法

其他方法

写作方法

按游览顺序来描写景物

移步换景法。就是随着自己的移动变换,一处一处地进行观察,把握住行文线索,有条理地写出所观察到的景物。

修辞手法

对比、比喻、夸张

阅读方法

体会作者是怎样按游览顺序来描写景物的

4月14日,我在浙(zhè)江金华,游北山的双龙洞。【句解:开门见山,交代游览的时间和地点。】

①盘曲而上:环绕着弯弯曲曲地上去。

造句:汽车沿着窄窄的山间公路盘曲而上。

?思考:如何理解“山上开满了映山红,无论花朵还是叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神”这句话?

花儿在大自然中无拘无束,吸收阳光雨露而自然生长,显示出它的本性姿态,因而格外地有生机有灵气。这句话流露出作者崇尚自然、赞美自然之意。

第一部分(第1自然段):开门见山,概括点明游览的时间及地点。

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。公路盘曲而上①。【句解:“盘曲而上”说明双龙洞所处的地势较高。】山上开满了映山红,无论花朵还是叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。(拟人)【句解:这是一个比较句,拿满山的映山红与盆栽的杜鹃花相比,形容花的长势好。盆栽的杜鹃花也是映山红,为什么比不过山上开的呢?山上的映山红根深叶茂,沐浴着大自然的阳光雨露,植株高大,花朵大而繁多。盆栽的娇嫩而不茁壮,比起山上的映山红就显得逊色了。】?油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇(cù),很不少。山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。粉红色的山,各色

②时而:表示不定时地重复发生。

造句:雄鹰时而在高空盘旋,时而俯冲向地面。

③突兀森郁:山高耸着,山上树木繁茂。

造句:队员们历尽艰辛,终于走出了这片突兀森郁的山林。

④聚集:集合;凑在一起。

造句:老师让学生们聚集在她周围。

?思考:溪流为什么会有“宽”“窄”“缓”“急”的形状变化,以及声音的变化?

因为山势不断变化,有的地方宽,有的地方窄,有时山势高,有时山势低,有时平坦,有时陡峭,溪流从山上向下流,会随着山势的变化而时宽时窄,时缓时急,溪声也就会时高时低,时断时续。

?思考:读了第二、三自然段,你感受到什么?

山中有树有花还有水,所有的一切都是那么的自然,那么的明艳美丽。

?思考:作者为什么会用二、三自然段这两个段落来写沿途的见闻呢?

沿途景色已如此美丽,双龙洞位于其中,自然更值一游;烘托了作者当时的游兴很浓,心情舒畅,表现了作者对景物的赞叹。

的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。【句解:“明艳”一词写出金华一带山区明亮艳丽的春色。】

一路迎着溪流。【句解:“迎”点明作者逆溪流而上。】随着山势,溪流时而②宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。(排比、拟人)【句解:“时而……时而……”说明溪流蜿蜒曲折,由于溪流的宽窄不一,才形成流水速度的缓急不同,作者巧妙地运用“宽、窄、缓、急”准确地表达了溪流的形和声。这句话烘托了作者当时的游兴很浓,对涓涓溪流发出如此赞叹!】?入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。??

第二部分(第2、3自然段):写“我”在途中的见闻。

在洞口抬头望,山相当高,突兀(wù)森郁③,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集④一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。(列数字)

⑤孔隙:窟窿眼儿;缝儿。

造句:夏天到了,爬山虎的叶子长得特别繁茂,挨挨挤挤,没留一点儿孔隙。

?思考:如果说沿途风光可以用一个“美”字来概括,那么洞口和外洞你会用哪两个字概括?

洞口:宽。外洞:大。

?思考:洞口外的景色使你产生什么感觉?

高山之上,树木繁密,这使我感到很有气势,也不禁对神秘的双龙洞产生一种好奇感。

(打比方)【句解:“周围”“头上”说明是按照方位顺序来介绍外洞的。通过列数字的说明方法,具体形象地说明了外洞的宽敞、空旷。这段文字运用打比方、列数字的说明方法,写出了洞口和外洞的特点,给读者的印象更清晰。】泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。??

第三部分(第4自然段):写洞口和外洞的特点。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙⑤流出。虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?(设问)【句解:写出了船的小,从侧面写出了孔隙的窄小。】两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。【句解:采用设问的形式,给读者指出了孔隙的大小。】船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。【句解:小船是靠工人来回拉进出洞的,这是一种特殊的进出洞方式,不仅说明了孔隙的小,而且也激发了作者的好奇

?思考:写船的进出方式,有何作用?

这种特殊的出入方式,一方面说明了孔隙的狭小,一方面也激发了作者的好奇心,引出了下文。

?思考:“稍微”“一点儿”说明了什么?“眼前昏暗……擦伤鼻子”表达了作者当时怎样的感受?你从中体会到了什么?

“稍微”“一点儿”告诉我们只有一动不动地平躺在小船上,才能通过孔隙,以此说明孔隙小的特点,非常逼真。这两句话用“感觉……又感觉……”写出了作者通过孔隙进洞时的真实感受,表达出作者当时受“挤压”的感觉,让我们在惊险的体验中感叹自然造化的神奇。

心。】?我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀(tún)部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。【句解:“贴”说明仰卧的姿势没法再低了,突出了孔隙的窄小、低矮。】眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。【句解:作者通过心理活动的描写,把双龙洞的内洞入口处低矮狭窄的奇异景象非常生动地反映出来。“要是……准……”的假设句式,准确表达了作者当时受挤压的感觉。 作者通过描写过孔隙时的真实感受,写出了孔隙窄、矮、险的特点。】?大约行了两三丈的水程吧,就登陆了。这就到了内洞。

第四部分(第5自然段):详细介绍了孔隙的大小,以及仰卧在小船里从外洞进入内洞的经过。

?思考:“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。”这句话在文中有什么作用?

这句话暗示了“双龙洞”名字的来历,间接点明课题。

内洞一团漆(qī)黑,什么都看不见。【句解:“一团漆黑”写出了内洞总的特点。】工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。先看到的是蜿蜒(wān yán)在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。?我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。【句解:“四十多”表明石钟乳和石笋的形状很多。】这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。【句解:“再加上”进一步衬托石钟乳的可观之处。用“即使……也……”句式强调了这些石钟乳和石笋形状的确变化多端、颜色各异,引人入胜。】

在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。(作比较)【句解:将内洞与外洞作比较,说明内洞很大。】泉水靠着右边缓缓地流,

?思考:读第六、七自然段,说一说内洞有什么特点。

作者抓住内洞的黑、奇、大三个特点进行描写。内洞景物的“奇”,一是“形奇”,表现为变化多端的石钟乳和石笋;二是“色奇”,表现为颜色各异,三是洞顶的“双龙”,一条黄龙,一条青龙。

思考:本文有两条线索,你知道是什么吗?

一是游览的顺序,即路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞。

二是泉水流经的路线,即深黑的石洞→内洞→孔隙→外洞→洞口→下山。

声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。【句解:与前文呼应,贯穿全文。】?

我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。【句解:文末独自成段,语言简洁明了。作者只用了一个“又”字就说明了自己出洞和进洞的方式是相同的。详略得当,也避免了内容上的重复啰唆。】

第五部分(第6、7自然段):写“我”游览内洞的情形。

第六部分(第8自然段):写“我”乘船出了双龙洞。

这篇游记散文按照游览的顺序,依次写了作者去双龙洞的路上、游外洞、由外洞进入内洞、游内洞的所见所闻所感及乘船出洞的情况。表达了作者对祖国山川景物、对大自然的热爱之情。

主题归纳

感悟心语

叶老曾说:“我口说我心,我手写我口。写文章,无非是一点,我听到的,看到的,真体会到的东西来告诉读者或听众。”今天从这一篇课文中,我们对这点有所领悟。

写作特点:按游览顺序来描写景物,我们在描写景物时,要在认真观察的基础上,抓住景物的特点,按照一定的顺序来写,这样才能做到条理清楚,给人留下清晰的印象。

仿写思路:比如本文有两条顺序:游览的先后顺序:路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞

泉水流经的路线:深黑的石洞→内洞→孔隙→外洞→洞口→随山势流下山去。

作者在叙述时将这两条线索有机结合起来,从而使得文章条理清晰,一目了然。

我的练笔:通过学习,我们知道按游览的顺序描写景物,条理清晰。那么你一定游览过很多地方吧!比如公园、动物园、农庄、风景区等,请你学习本文作者的写作方法,按游览的先后顺序写一段话。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎默读课文,理清作者游双龙洞的顺序,再把下面的路线图补充完整。

路上→( )→( )→( )→( )出洞

朗读指导:“山上开满了映山红……一片明艳”写了作者入山看到的景色,要用亲切、明快的语调读出作者踏上旅途的兴奋、愉快之情。

参考答案:括号内依次为:洞口外洞孔隙内洞

◎读由外洞进内洞的部分,体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚的。

参考答案:两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

感受:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

在我们生活的这个地球上,不仅在地面上有高山、大海、平原等自然风光,而且在地下也有着很多奇妙的景观,其中就有像童话世界中的迷宫一样的溶洞……今天我们跟随作者去感受一下金华的双龙洞吧!

1.会写“浙、罗”等15个生字,会认“浙、簇”等6个生字。正确读写“杜鹃、气势”等词语。(重点)

2.了解双龙洞的特点,能用自己的话描绘双龙洞的景象,感受大自然的壮观。(重点)

3.学习按游览顺序进行叙述的写作方法,积累好词佳句。(难点)

生平简介:叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏人,我国现代著名作家、教育家、出版家。他从事教育和教学工作70多个春秋,积累了丰富的经验,撰写了大量有关教育教学的专论、专著和书简。有《叶圣陶集》和《叶圣陶语文教育论集》等著作。

文学成就:他先后创作、出版了我国第一部童话集《稻草人》,创作了我国现代文学史上第一部长篇小说《倪焕之》。

主要作品:童话集《稻草人》,短篇小说集《隔膜》《线下》,长篇小说《倪焕之》等。

溶洞指的是地下水长期沿着可溶岩层层面、节理、裂缝等进行溶蚀,塌陷扩大而成的洞穴,一般分为水平型溶洞和垂直型溶洞两大类。溶洞大小不一,形态多样。洞内有各种碳酸钙的化学沉淀物,如钟乳石、石笋、石柱,并常有地下河通过。洞内温度变化小,冬暖夏凉。我国著名的溶洞有广西桂林的七星岩、芦笛岩,广东肇庆的七星岩,江西宜春的竹山洞等。

(“浙、臀”见“我会写的字”)

会认字

拼音

音序

部首

笔画

结构

字义

组词

簇

cù

C

?

17画

上下

①聚拢;聚成一团。②聚集成团或成堆地生长。③量词,用于聚集成团的东西。

簇拥

花团锦簇

漆

qī

Q

氵

14画

左右

①漆树,落叶乔木,树皮里的汁可以制涂料。

②用漆树皮里的黏液或其他树脂做成的涂料。涂在器物上能防腐防锈。

油漆 清漆

如胶似漆

蜿

wān

W

虫

14画

左右

【蜿蜒】 ①蛇类爬行的样子。②形容山脉、河流、道路等弯弯曲曲地延伸。

蜿蜒

蜒

yán

Y

虫

12画

左右

①见【蜿蜒】

②[蚰蜒]节肢动物,像蜈蚣而略小,黄褐色,触角和脚都很细。生活在阴湿的地方。

蚰蜒

读写易错提示

正音:浙江(zhě zhè) 登陆(lòu lù)

石笋(sǔn xǔn)

辨形:乳:左宽右窄,左部末笔变成提,竖弯钩圆转有力。笋:上窄下宽,下部中间一横出头,撇舒展。端:左窄右宽,“立”末笔变成提,右下部竖向笔画间距均匀。

多音字辨别

运用:1.农夫们个个如临大敌般的采收农作,原来是台风将要登陆(lù)了!

2.这本课外书陆(liù)圆整。

近、反义词

√

√

√

陆

lù(登陆)

liù(陆圆)

近义词

气势——气概 稍微——略微

宽广——宽敞 蜿蜒——曲折

变换——更换 聚集——聚拢

反义词

拥挤——宽松 明艳——暗淡

聚集——分散 漆黑——明亮

蜿蜒——笔直

变化多端——一成不变

近义词辨析

特殊词语

含有反义词的词语:或浓或淡

词语拓展

含有反义词的词语:东张西望 古为今用 今非昔比 苦尽甘来

冷嘲热讽

词语搭配

好奇的心情 美好的心情 放松的心情 沉重的心情

忧伤的心情 深黑的石洞 窄小的石洞 宽敞的石洞

幽深的石洞 黝黑的石洞

明艳 鲜艳 明丽

辨析:都有“色彩、光泽好看”的意思。

“明艳”一般指女性的容貌光彩照人。“鲜艳”只用于描写颜色,强调色泽鲜明。“明丽”形容明净美丽,多用于描写景物或阳光。

运用:1.她真的很像明艳动人的春海棠呢。

2.我的家乡山川明丽,物产丰富,百姓和乐。

3.鲜艳的五星红旗缓缓升起来了。

浙江 罗店 杜鹃 宽窄

森郁 肩背 臀部 移动

额头 登陆 石钟乳 石笋

变化多端 源头

重点方法

其他方法

写作方法

按游览顺序来描写景物

移步换景法。就是随着自己的移动变换,一处一处地进行观察,把握住行文线索,有条理地写出所观察到的景物。

修辞手法

对比、比喻、夸张

阅读方法

体会作者是怎样按游览顺序来描写景物的

4月14日,我在浙(zhè)江金华,游北山的双龙洞。【句解:开门见山,交代游览的时间和地点。】

①盘曲而上:环绕着弯弯曲曲地上去。

造句:汽车沿着窄窄的山间公路盘曲而上。

?思考:如何理解“山上开满了映山红,无论花朵还是叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神”这句话?

花儿在大自然中无拘无束,吸收阳光雨露而自然生长,显示出它的本性姿态,因而格外地有生机有灵气。这句话流露出作者崇尚自然、赞美自然之意。

第一部分(第1自然段):开门见山,概括点明游览的时间及地点。

出金华城大约五公里到罗店,过了罗店就渐渐入山。公路盘曲而上①。【句解:“盘曲而上”说明双龙洞所处的地势较高。】山上开满了映山红,无论花朵还是叶子,都比盆栽的杜鹃显得有精神。(拟人)【句解:这是一个比较句,拿满山的映山红与盆栽的杜鹃花相比,形容花的长势好。盆栽的杜鹃花也是映山红,为什么比不过山上开的呢?山上的映山红根深叶茂,沐浴着大自然的阳光雨露,植株高大,花朵大而繁多。盆栽的娇嫩而不茁壮,比起山上的映山红就显得逊色了。】?油桐也正开花,这儿一丛,那儿一簇(cù),很不少。山上沙土呈粉红色,在别处似乎没有见过。粉红色的山,各色

②时而:表示不定时地重复发生。

造句:雄鹰时而在高空盘旋,时而俯冲向地面。

③突兀森郁:山高耸着,山上树木繁茂。

造句:队员们历尽艰辛,终于走出了这片突兀森郁的山林。

④聚集:集合;凑在一起。

造句:老师让学生们聚集在她周围。

?思考:溪流为什么会有“宽”“窄”“缓”“急”的形状变化,以及声音的变化?

因为山势不断变化,有的地方宽,有的地方窄,有时山势高,有时山势低,有时平坦,有时陡峭,溪流从山上向下流,会随着山势的变化而时宽时窄,时缓时急,溪声也就会时高时低,时断时续。

?思考:读了第二、三自然段,你感受到什么?

山中有树有花还有水,所有的一切都是那么的自然,那么的明艳美丽。

?思考:作者为什么会用二、三自然段这两个段落来写沿途的见闻呢?

沿途景色已如此美丽,双龙洞位于其中,自然更值一游;烘托了作者当时的游兴很浓,心情舒畅,表现了作者对景物的赞叹。

的映山红,再加上或浓或淡的新绿,眼前一片明艳。【句解:“明艳”一词写出金华一带山区明亮艳丽的春色。】

一路迎着溪流。【句解:“迎”点明作者逆溪流而上。】随着山势,溪流时而②宽,时而窄,时而缓,时而急,溪声也时时变换调子。(排比、拟人)【句解:“时而……时而……”说明溪流蜿蜒曲折,由于溪流的宽窄不一,才形成流水速度的缓急不同,作者巧妙地运用“宽、窄、缓、急”准确地表达了溪流的形和声。这句话烘托了作者当时的游兴很浓,对涓涓溪流发出如此赞叹!】?入山大约五公里就来到双龙洞口,那溪流就是从洞里出来的。??

第二部分(第2、3自然段):写“我”在途中的见闻。

在洞口抬头望,山相当高,突兀(wù)森郁③,很有气势。洞口像桥洞似的,很宽。走进去,仿佛到了个大会堂,周围是石壁,头上是高高的石顶,在那里聚集④一千或是八百人开个会,一定不觉得拥挤。(列数字)

⑤孔隙:窟窿眼儿;缝儿。

造句:夏天到了,爬山虎的叶子长得特别繁茂,挨挨挤挤,没留一点儿孔隙。

?思考:如果说沿途风光可以用一个“美”字来概括,那么洞口和外洞你会用哪两个字概括?

洞口:宽。外洞:大。

?思考:洞口外的景色使你产生什么感觉?

高山之上,树木繁密,这使我感到很有气势,也不禁对神秘的双龙洞产生一种好奇感。

(打比方)【句解:“周围”“头上”说明是按照方位顺序来介绍外洞的。通过列数字的说明方法,具体形象地说明了外洞的宽敞、空旷。这段文字运用打比方、列数字的说明方法,写出了洞口和外洞的特点,给读者的印象更清晰。】泉水靠着洞口的右边往外流。这是外洞。??

第三部分(第4自然段):写洞口和外洞的特点。

在外洞找泉水的来路,原来从靠左边的石壁下方的孔隙⑤流出。虽说是孔隙,可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢?(设问)【句解:写出了船的小,从侧面写出了孔隙的窄小。】两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。【句解:采用设问的形式,给读者指出了孔隙的大小。】船两头都系着绳子,管理处的工人先进内洞,在里边拉绳子,船就进去,在外洞的工人拉另一头的绳子,船就出来。【句解:小船是靠工人来回拉进出洞的,这是一种特殊的进出洞方式,不仅说明了孔隙的小,而且也激发了作者的好奇

?思考:写船的进出方式,有何作用?

这种特殊的出入方式,一方面说明了孔隙的狭小,一方面也激发了作者的好奇心,引出了下文。

?思考:“稍微”“一点儿”说明了什么?“眼前昏暗……擦伤鼻子”表达了作者当时怎样的感受?你从中体会到了什么?

“稍微”“一点儿”告诉我们只有一动不动地平躺在小船上,才能通过孔隙,以此说明孔隙小的特点,非常逼真。这两句话用“感觉……又感觉……”写出了作者通过孔隙进洞时的真实感受,表达出作者当时受“挤压”的感觉,让我们在惊险的体验中感叹自然造化的神奇。

心。】?我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里,自以为从后脑到肩背,到臀(tún)部,到脚跟,没有一处不贴着船底了,才说一声“行了”,船就慢慢移动。【句解:“贴”说明仰卧的姿势没法再低了,突出了孔隙的窄小、低矮。】眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。【句解:作者通过心理活动的描写,把双龙洞的内洞入口处低矮狭窄的奇异景象非常生动地反映出来。“要是……准……”的假设句式,准确表达了作者当时受挤压的感觉。 作者通过描写过孔隙时的真实感受,写出了孔隙窄、矮、险的特点。】?大约行了两三丈的水程吧,就登陆了。这就到了内洞。

第四部分(第5自然段):详细介绍了孔隙的大小,以及仰卧在小船里从外洞进入内洞的经过。

?思考:“先看到的是蜿蜒在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。”这句话在文中有什么作用?

这句话暗示了“双龙洞”名字的来历,间接点明课题。

内洞一团漆(qī)黑,什么都看不见。【句解:“一团漆黑”写出了内洞总的特点。】工人提着汽油灯,也只能照见小小的一块地方,余外全是昏暗,不知道有多么宽广。工人高高举起汽油灯,逐一指点洞内的景物。先看到的是蜿蜒(wān yán)在洞顶的双龙,一条黄龙,一条青龙。?我顺着他的指点看,有点儿像。其他那些石钟乳和石笋,这是什么,那是什么,大都依据形状想象成神仙、动物以及宫室、器用,名目有四十多。【句解:“四十多”表明石钟乳和石笋的形状很多。】这些石钟乳和石笋,形状变化多端,再加上颜色各异,即使不比作什么,也很值得观赏。【句解:“再加上”进一步衬托石钟乳的可观之处。用“即使……也……”句式强调了这些石钟乳和石笋形状的确变化多端、颜色各异,引人入胜。】

在洞里走了一转,觉得内洞比外洞大得多,大概有十来进房子那么大。(作比较)【句解:将内洞与外洞作比较,说明内洞很大。】泉水靠着右边缓缓地流,

?思考:读第六、七自然段,说一说内洞有什么特点。

作者抓住内洞的黑、奇、大三个特点进行描写。内洞景物的“奇”,一是“形奇”,表现为变化多端的石钟乳和石笋;二是“色奇”,表现为颜色各异,三是洞顶的“双龙”,一条黄龙,一条青龙。

思考:本文有两条线索,你知道是什么吗?

一是游览的顺序,即路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞。

二是泉水流经的路线,即深黑的石洞→内洞→孔隙→外洞→洞口→下山。

声音轻轻的。上源在深黑的石洞里。【句解:与前文呼应,贯穿全文。】?

我排队等候,又仰卧在小船里,出了洞。【句解:文末独自成段,语言简洁明了。作者只用了一个“又”字就说明了自己出洞和进洞的方式是相同的。详略得当,也避免了内容上的重复啰唆。】

第五部分(第6、7自然段):写“我”游览内洞的情形。

第六部分(第8自然段):写“我”乘船出了双龙洞。

这篇游记散文按照游览的顺序,依次写了作者去双龙洞的路上、游外洞、由外洞进入内洞、游内洞的所见所闻所感及乘船出洞的情况。表达了作者对祖国山川景物、对大自然的热爱之情。

主题归纳

感悟心语

叶老曾说:“我口说我心,我手写我口。写文章,无非是一点,我听到的,看到的,真体会到的东西来告诉读者或听众。”今天从这一篇课文中,我们对这点有所领悟。

写作特点:按游览顺序来描写景物,我们在描写景物时,要在认真观察的基础上,抓住景物的特点,按照一定的顺序来写,这样才能做到条理清楚,给人留下清晰的印象。

仿写思路:比如本文有两条顺序:游览的先后顺序:路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞

泉水流经的路线:深黑的石洞→内洞→孔隙→外洞→洞口→随山势流下山去。

作者在叙述时将这两条线索有机结合起来,从而使得文章条理清晰,一目了然。

我的练笔:通过学习,我们知道按游览的顺序描写景物,条理清晰。那么你一定游览过很多地方吧!比如公园、动物园、农庄、风景区等,请你学习本文作者的写作方法,按游览的先后顺序写一段话。

“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别

注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

◎默读课文,理清作者游双龙洞的顺序,再把下面的路线图补充完整。

路上→( )→( )→( )→( )出洞

朗读指导:“山上开满了映山红……一片明艳”写了作者入山看到的景色,要用亲切、明快的语调读出作者踏上旅途的兴奋、愉快之情。

参考答案:括号内依次为:洞口外洞孔隙内洞

◎读由外洞进内洞的部分,体会作者是怎样把孔隙的狭小和自己的感受写清楚的。

参考答案:两个人并排仰卧,刚合适,再没法容第三个人,是这样小的小船。

感受:眼前昏暗了,可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿,准会撞破额角,擦伤鼻子。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地