【解析版】广西钦州市2020-2021学年高二上学期期末教学质量监测历史试题 Word版

文档属性

| 名称 | 【解析版】广西钦州市2020-2021学年高二上学期期末教学质量监测历史试题 Word版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-27 18:58:03 | ||

图片预览

文档简介

钦州市2020年秋季学期教学质量监测

高二历史

一、选择题

1. 老子追求的是一种“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民的政治理想,这实质上是

A. 主张社会倒退 B. 反对人们过分享受生活

C. 对社会的批判 D. 追求精神的自由与满足

2. 韩非子的思想对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大,最主要是因为它

A. 主张中央集权 B. 主张进行改革

C. 认为今胜于古 D. 打击贵族特权

3. 墨子在《尚贤上》中称“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”,据此可知,他在选官问题上主张

A. 按照才能选拔官吏 B. 实行官员任期制

C. 按照门第选拔官吏 D. 选官要注重公平

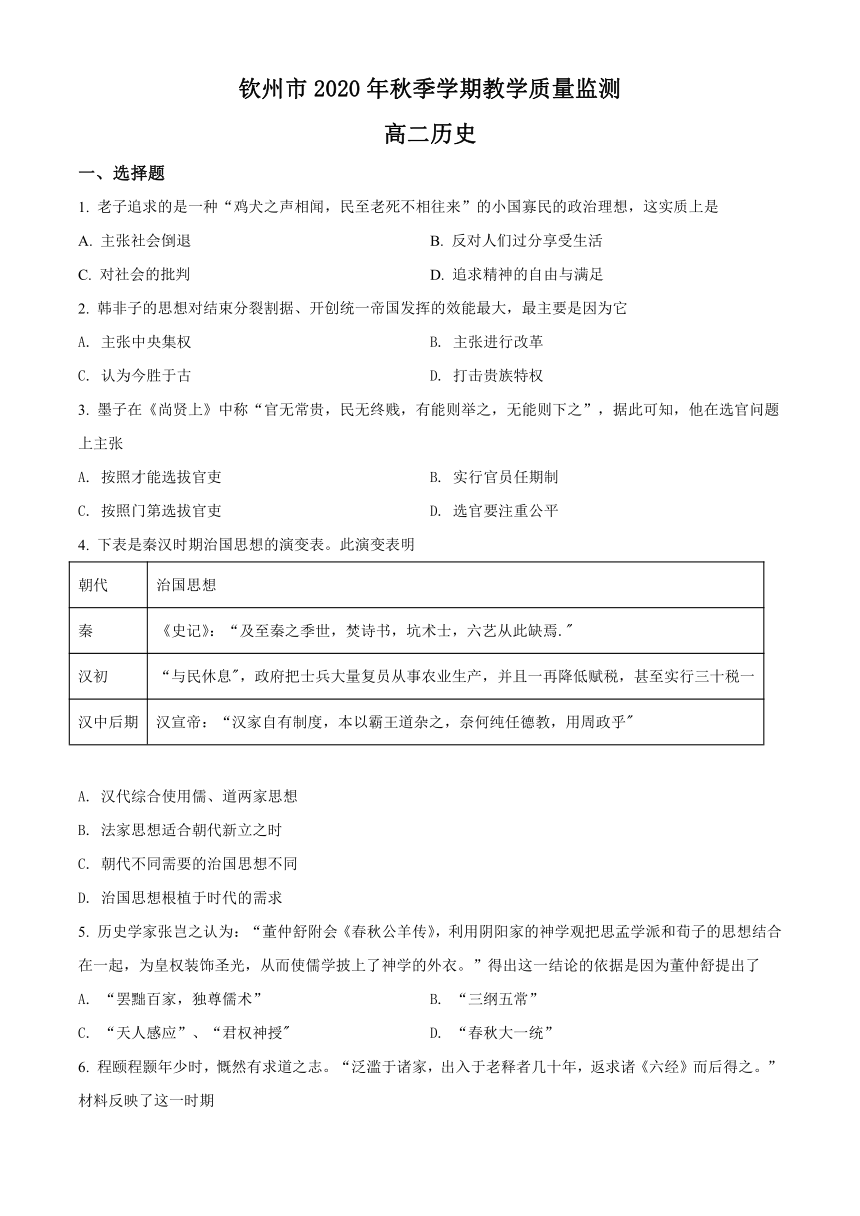

4. 下表是秦汉时期治国思想的演变表。此演变表明

朝代 治国思想

秦 《史记》:“及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉."

汉初 “与民休息",政府把士兵大量复员从事农业生产,并且一再降低赋税,甚至实行三十税一

汉中后期 汉宣帝:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎"

A. 汉代综合使用儒、道两家思想

B. 法家思想适合朝代新立之时

C. 朝代不同需要的治国思想不同

D. 治国思想根植于时代的需求

5. 历史学家张岂之认为:“董仲舒附会《春秋公羊传》,利用阴阳家的神学观把思孟学派和荀子的思想结合在一起,为皇权装饰圣光,从而使儒学披上了神学的外衣。”得出这一结论的依据是因为董仲舒提出了

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. “三纲五常”

C. “天人感应”、“君权神授" D. “春秋大一统”

6. 程颐程颢年少时,慨然有求道之志。“泛滥于诸家,出入于老释者几十年,返求诸《六经》而后得之。”材料反映了这一时期

A. 佛道思想更受知识分子追捧 B. 商品经济促进观念开放

C. 儒学已经丧失官方正统地位 D. 三教合一趋势不断加强

7. 明朝中叶,社会动荡不安,王阳明在镇压农民起义时,深感“破山中贼易,破心中贼难”。为此他主张

A. “存天理,灭人欲” B. “格物致知”

C. “知行合一” D. “致良知”

8. 明清之际思想家们从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风,主张经世致用,由此形成了一股积极进步的新思潮。该新思潮

A. 具有爱国与民主意识 B. 摆脱了儒学束缚

C. 是对程朱理学的否定 D. 受启蒙思想影响

9. 西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4~5倍,据十三世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国六世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。这主要是因为中国古代

A. 科学技术领先世界 B. 精耕细作技术发达

C. 重农抑商政策推行 D. 水利灌溉技术先进

10. 京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A. 注重人物性格的多变 B. 正确评断了历史人物

C. 具有社会教化的功能 D. 基本取材于宫廷生活

11. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这主要说明

A. 中国虽然方言众多但以汉字为通用文字 B. 汉字既有实用性又兼艺术性

C. 统一文字有利于统一多民族的国家形成 D. 字母文字导致了欧洲的分裂

12. 同治十三年的《万国公报》发表了《耶稣会士致中国朽》,郑重地告诉中国人,“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”。这种情况说明当时中国

A. 传教士与民众矛盾尖锐 B. 列强通过报刊控制舆论

C. 华夷观念仍然根深蒂固 D. 向西方学习成时代潮流

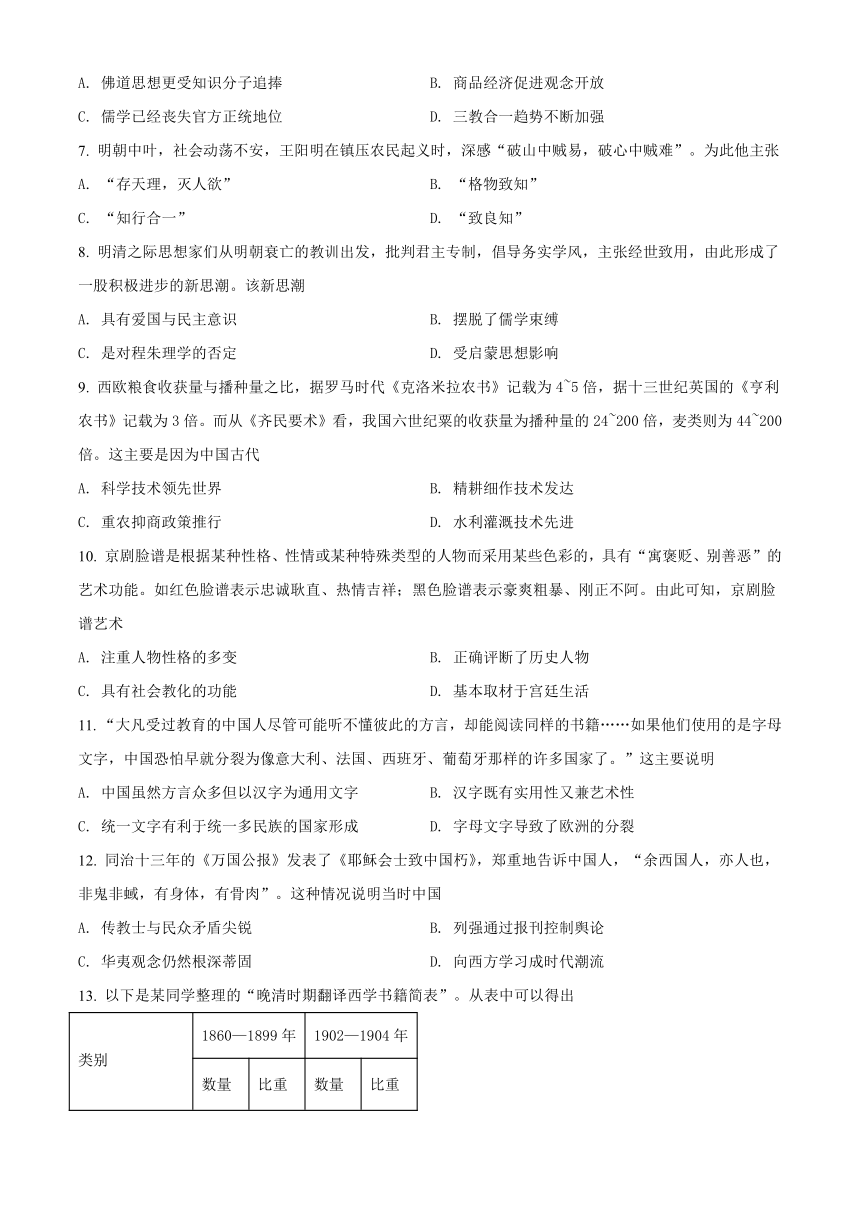

13. 以下是某同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以得出

类别 1860—1899年 1902—1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123 22% 327 61%

自然科学 162 29% 112 21%

应用科学 225 41% 56 11%

A. 洋务运动期间西学东渐开始出现 B. 国人从被动接受西学到主动追求

C. 西方的政治理论在知识阶层传播 D. 学习西方从全盘西化到中西结合

14. 辛亥革命后,民主共和制并没有发挥其制衡政治、扩展经济的功能,反而成为军阀、政客争权夺利的遮羞布。鉴于此,有学者认为只有国民主动参与政治、保护自己权利才是民主制度赖以生存的基础。为培养这种现代政治意识,当时掀起了

A. 护法运动 B. 新文化运动 C. 马克思主义传播热潮 D. 五四运动

15. 1912年2月15日,即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋。这一事件反映了当时孙中山革命思想中的

A. 民族主义思想 B. 民权主义思想

C. 民生主义思想 D. 民主主义思想

16. 经历长期的政治革命和经济建设,中国共产党逐渐探索出毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,其共同的思想精髓是

A. 群众路线和独立自主 B. 开放包容和合作共赢

C. 解放思想和实事求是 D. 继承发展和与时俱进

17. 《人民日报》某日头版头条,撰写了如下内容:“中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组,向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺。”结合时代背景判断,受“祝贺”的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. “东方红一号”进入预定轨道

C 第一颗氢弹爆炸成功 D. 中近程地地导弹实验成功

18. 某学者在撰写“文艺复兴和现代文明的兴起”一章时,介绍了一系列推进文艺复兴运动的事件,下列事件不可能列入的是

A. 新航路的开辟 B. 印刷术的革新

C. 近代科学的兴起 D. 君主专制的衰落

19. 《椅中圣母》是意大利画家拉斐尔于1514-1515年创作的艺术作品,传说画中圣母的原型是拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲;有学者根据圣母相貌宣称,画中圣母正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜。以下理解正确的是

A. 第一种说法属于传说不具价值 B. 《椅中圣母》的原型仍需严谨考证

C. 芙纳蕾娜是画中圣母原型 D. 综合考证一定能够确认历史的真相

20. 马丁.路德剥夺了教会和高级教土们作为上帝恩慈的中间人的特殊地位,同时动摇了罗马教会的基础,从理论上使罗马天主教完全无立足之地。这主要源于他

A. 提出因信称义 B. 反对教会兜售赎罪券

C. 主张廉洁教会 D. 发表“九十五条论纲"

21. 卢梭在《社会契约论》中曾明确指出:“英国人民自以为是自由的;他们是大错特错了。他们只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”据此可知,卢梭主张实行

A. 君主立宪制 B. 间接民主 C. 民主共和制 D. 直接民主

22. 在康德看来,公民“就自己而言不承认人民中有什么上司,而只承认他在法权上有道德能力赋予其责任的人,就像这人也可以赋予他责任一样”。这表明康德主张

A. 人非工具 B. 独立思考 C. 人人平等 D. 契约精神

23. 信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A. 促进国家治理模式发生巨变 B. 实现了基础设施建设全球化

C. 使人才跨行业流动成为常态 D. 拓宽了公民利益表达的渠道

24. 1957年,苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克发表长篇小说《日瓦戈医生》,描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑。该作品

A. 歌颂了苏联工业化取得巨大成就 B. 突破了斯大林时期文学固有模式

C. 表现了俄国国内战争的真实情景 D. 揭露了沙皇专制体制的腐朽落后

25. 如图为近现代某一绘画流派代表作品。这一流派

A. 反思理性王国弊病 B. 典型再现社会风貌

C. 意识形态特征突出 D. 带有反传统的特征

二、综合题

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子所在的战国中期是典型的乱世,如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题。为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论,认为最好的办法就是实行王道主义。王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为“一正君而国定矣"。王道主义必须关心民众的生活疾苦,孟子提出民为贵,社稷次之,君为轻"。同时,孟子也认为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,所以君主治理民众,应该“教之不改而后诛之”。

——摘编自复旦大学哲学系编著《中国古代哲学史》

材料二 柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期,苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望,于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他“哲学王”思想逐渐形成。柏拉图认为国家的本质是正义,正义是包含节制、勇敢、智慧的一种“至善”,因此一个国家要由拥有“至善”的哲学王来管理。哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养。

——摘编自代力阳黄思玉《论柏拉图与锰子政治哲学的异同》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括孟子“王道主义思想”和柏拉图“哲学王思想”产生原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想"的相同点

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想”的共同价值。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午战后,为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》(中文名为《天演论》)。《天浈论》并不是系统介绍达尔文进化学说的著作,而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造.严复并不完全同意林胥黎的观点,所以还介绍了其他哲学家思想。对此,他多以按语的形式加以说明。《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个“做”字,十分传神

——摘编自张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料二 1895年,严复写了《论世变之亟》,题目就表达了这些知识分子对中国处境的紧张和焦虑,同在这一年,他又写下了《原强》,题目同样表达了这些知识分子给中国选择的出路,只賄“富强”,才能应付这种巨大的“世变”,只有应付了这次二千年未有之大变局,才能保存民族的血脉不至于香火断绝,为了这种绝对优先的目标,中国只能接受西洋现代化的途径。据说也是在这一年,他译好了赫胥黎的《天演论》,他还没有拿出去印,却在不久就已经不胫而走,陕西味经售书处抢先把它拿去印刷出版,很快就风行-时。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括严复翻译《天演论》特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《天演论》“很快就风行一时”的原因。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在牛顿描述的世界中,处处充满着井然有序的规律和法则……于是更多的人开始建立这样一种世界观:既然物质世界有着如此的自然规律,那么在人类社会的发展中,也应该有类似的规律存在,只要能将牛顿破解自然之谜的科学方法,运用于人类社会,那么社会发展的规律也能被掌握。

——《大国崛起》

材料二 空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布……物质的存在会使四维时空发生弯曲,万有引力并不是真正的力,而是时空弯曲的表现.如果物质消失,时空就回到平直状态。

——爱因斯坦《相对论》

(1)据材料一并结合所学知识,指出牛顿“科学方法”的内涵。并分析牛顿的理论对当时欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相对论对牛顿经典力学有何新发展?

(3)综合上述材料,我们可以得到什么启示?

钦州市2020年秋季学期教学质量监测

高二历史(解析版)

一、选择题

1. 老子追求的是一种“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民的政治理想,这实质上是

A. 主张社会倒退 B. 反对人们过分享受生活

C. 对社会的批判 D. 追求精神的自由与满足

【答案】C

【解析】

【详解】老子认为小国寡民是理想的政治局面,这实质上是对春秋时期社会动乱的一种反思与批判,正是在这种反思和批判基础上,老子认为“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民是最好的国家状态,C正确;小国寡民不等于社会倒退,排除A;老子思想中没有提到对人们享受生活的态度,排除B;老子描绘的是现实政治中的一种理想化设想,而非追求精神上的自由与满足,排除D。

2. 韩非子的思想对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大,最主要是因为它

A. 主张中央集权 B. 主张进行改革

C. 认为今胜于古 D. 打击贵族特权

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学内容可知,结束分裂格局、开创统一帝国是实现中央集权,所以韩非子的思想中对“对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大”的是中央集权思想,故选A;BCD与题意主旨不符,排除。

3. 墨子在《尚贤上》中称“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”,据此可知,他在选官问题上主张

A. 按照才能选拔官吏 B. 实行官员任期制

C. 按照门第选拔官吏 D. 选官要注重公平

【答案】A

【解析】

【详解】根据“有能则举之,无能则下之”可知,墨子主张根据才能选拔官员,A正确;材料强调的是才能而非任期,排除B;墨子认为“官无常贵”,可见其反对门第血缘作为选官标准,排除C;墨子并未强调选拔官员程序上的问题,排除D。

4. 下表是秦汉时期治国思想的演变表。此演变表明

朝代 治国思想

秦 《史记》:“及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉"

汉初 “与民休息",政府把士兵大量复员从事农业生产,并且一再降低赋税,甚至实行三十税一

汉中后期 汉宣帝:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎"

A. 汉代综合使用儒、道两家思想

B. 法家思想适合朝代新立之时

C. 朝代不同需要的治国思想不同

D. 治国思想根植于时代的需求

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料信息可知,秦朝实行法家思想,焚书坑儒,汉初实行黄老无为思想,与民休息,而汉中后期则实行霸王道杂之的治国思想,这说明治国思想随着时代的需求而发生变化,D正确;西汉初年实行黄老无为,而非儒道综合,排除A;汉中后期也呈现出法家色彩,排除B;汉初和汉中后期属于同一朝代,但是治国思想不同,排除C。

5. 历史学家张岂之认为:“董仲舒附会《春秋公羊传》,利用阴阳家的神学观把思孟学派和荀子的思想结合在一起,为皇权装饰圣光,从而使儒学披上了神学的外衣。”得出这一结论的依据是因为董仲舒提出了

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. “三纲五常”

C. “天人感应”、“君权神授" D. “春秋大一统”

【答案】C

【解析】

【详解】董仲舒主张“天人感应”“君权神授”,这一理论将皇权神秘化,带有明显的阴阳五行家思想色彩,使儒学披上了神学的外衣,C正确;“罢黜百家,独尊儒术”是文化专制,与神学无关,排除A;“三纲五常”、“春秋大一统”不能体现出神学观,排除B、D。

6. 程颐程颢年少时,慨然有求道之志。“泛滥于诸家,出入于老释者几十年,返求诸《六经》而后得之。”材料反映了这一时期

A. 佛道思想更受知识分子追捧 B. 商品经济促进观念开放

C. 儒学已经丧失官方正统地位 D. 三教合一趋势不断加强

【答案】D

【解析】

【详解】据题意可知,二程年少时广泛涉猎儒家、道家和佛教思想,由此可知体现了三家合一趋势的加强,故选D;材料中没有比较信息,无法说明佛道思想更受追捧,排除A;材料反映的是三教合流的趋势,而非观念的开放,排除B;儒家思想自汉代以后就没有再丧失官方正统地位,排除C。

7. 明朝中叶,社会动荡不安,王阳明在镇压农民起义时,深感“破山中贼易,破心中贼难”。为此他主张

A. “存天理,灭人欲” B. “格物致知”

C. “知行合一” D. “致良知”

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学知识可知,王阳明主张致良知,这里所说的“良知”,既是道德意识,也指最高本体。他认为,良知人人具有,个个自足,是一种不假外力的内在力量。“致良知”就是将良知推广扩充到事事物物,因此D正确;AB是程朱理学的内容,排除;王阳明的知行合一指的是用内心的良知来支配人的日常行为,与材料无关,C排除。故选D。

8. 明清之际思想家们从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风,主张经世致用,由此形成了一股积极进步的新思潮。该新思潮

A. 具有爱国与民主意识 B. 摆脱了儒学束缚

C. 是对程朱理学的否定 D. 受启蒙思想影响

【答案】A

【解析】

【详解】根据“从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风”可得出其体现的爱国色彩。而“批判君主专制”体现的是则一定的民主意识,故A项正确;明清时期的思想仍然是儒学,排除BC;当时没有受到启蒙思想的影响,排除D。

9. 西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4~5倍,据十三世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国六世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。这主要是因为中国古代

A. 科学技术领先世界 B. 精耕细作技术发达

C. 重农抑商政策推行 D. 水利灌溉技术先进

【答案】B

【解析】

【详解】材料体现的是中国古代的粮食产量远远超过西欧粮食产量,这主要得益于我国农业的精耕细作,B正确;ACD是影响因素,但是并非是主要原因,排除。故选B。

10. 京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A. 注重人物性格的多变 B. 正确评断了历史人物

C. 具有社会教化的功能 D. 基本取材于宫廷生活

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“‘寓褒贬、别善恶’的艺术功能”“红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿”等信息可知,说明京剧的脸谱代表着一定的价值取向,具有教化功能,C项正确;材料主旨不是说明京剧脸谱艺术注重人物的性格的多样性,而体现的是京剧脸谱具有社会教化的功能,A项错误;京剧脸谱艺术固化了人对历史人物的正确认识,而不是正确评断了历史人物,B项错误;材料内容主要体现了京剧脸谱艺术的社会教化功能,没有强调京剧脸谱艺术内容的来源,无法得出取材于宫廷生活的结论,D项错误。

11. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这主要说明

A. 中国虽然方言众多但以汉字为通用文字 B. 汉字既有实用性又兼艺术性

C. 统一文字有利于统一多民族的国家形成 D. 字母文字导致了欧洲的分裂

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了”可知,字母文字不利于多民族国家的形成和发展,而统一的文字却可以对其起到促进作用,C选项正确;A脱离材料主旨,排除;文字的艺术性材料并未提及,排除B;由材料可知,使用字母文字是欧洲分裂成许多小国家的原因之一,但不是主要原因,排除D。

12. 同治十三年的《万国公报》发表了《耶稣会士致中国朽》,郑重地告诉中国人,“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”。这种情况说明当时中国

A. 传教士与民众矛盾尖锐 B. 列强通过报刊控制舆论

C. 华夷观念仍然根深蒂固 D. 向西方学习成时代潮流

【答案】C

【解析】

【详解】材料“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”体现是西方人对中国人鄙视的反抗,说明的是华夷观念仍然根深蒂固,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

13. 以下是某同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以得出

类别 1860—1899年 1902—1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123 22% 327 61%

自然科学 162 29% 112 21%

应用科学 225 41% 56 11%

A. 洋务运动期间西学东渐开始出现 B. 国人从被动接受西学到主动追求

C. 西方的政治理论在知识阶层传播 D. 学习西方从全盘西化到中西结合

【答案】C

【解析】

【详解】据表格信息可以看出,哲学、社会科学类书籍的比重逐渐上升占据主要地位,说明西方的政治理论在知识阶层得到传播,故选C;西学东渐在明朝后期就已经出现,排除A;表格信息看不出被动接受和全盘西化的特点,排除BD。

14. 辛亥革命后,民主共和制并没有发挥其制衡政治、扩展经济的功能,反而成为军阀、政客争权夺利的遮羞布。鉴于此,有学者认为只有国民主动参与政治、保护自己权利才是民主制度赖以生存的基础。为培养这种现代政治意识,当时掀起了

A. 护法运动 B. 新文化运动 C. 马克思主义传播热潮 D. 五四运动

【答案】B

【解析】

【详解】根据所学知识可知,面对北洋军阀割据,中国的知识分子主张学习西方思想来彻底启发民智,通过民智的启发来实现真正的民主,因此掀起了新文化运动,提出民主和科学的主张,B正确;护法运动和启发民智无关,排除A;马克思主义主张实现共产主义,与题干中维护资产阶级民主制的信息不符,排除C;五四运动是因为巴黎和会上中国外交失败而兴起,与题干中的背景知识不符,排除D。

15. 1912年2月15日,即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋。这一事件反映了当时孙中山革命思想中的

A. 民族主义思想 B. 民权主义思想

C. 民生主义思想 D. 民主主义思想

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,三民主义中的民族主义矛头直指满清王朝统治,因此材料“即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋”反映的是民族主义思想,A正确;民权主义的核心是建立资产阶级共和国,B排除;民生主义的核心是平均地权,C排除;D与材料无关,排除。故选A。

16. 经历长期的政治革命和经济建设,中国共产党逐渐探索出毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,其共同的思想精髓是

A. 群众路线和独立自主 B. 开放包容和合作共赢

C. 解放思想和实事求是 D. 继承发展和与时俱进

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学,毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想都是马克思主义与中国实际相结合的产物,都体现了解放思想和实事求是的精髓,C项正确;A、B、D项都不是其共同的特点,排除。

17. 《人民日报》某日头版头条,撰写了如下内容:“中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组,向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺。”结合时代背景判断,受“祝贺”的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. “东方红一号”进入预定轨道

C. 第一颗氢弹爆炸成功 D. 中近程地地导弹实验成功

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料"中央文革小组""向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺"并结合所学知识可知,1966年中央文革小组成立,1967年第一颗氢弹爆炸成功,C正确;第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,早于中央文革小组成立时间,排除A;BD不属于核武器领域,排除。

18. 某学者在撰写“文艺复兴和现代文明的兴起”一章时,介绍了一系列推进文艺复兴运动的事件,下列事件不可能列入的是

A. 新航路的开辟 B. 印刷术的革新

C. 近代科学的兴起 D. 君主专制的衰落

【答案】D

【解析】

15世纪末新航路开辟,推动了资本主义和文艺复兴的发展,故A项正确,不符合题意;印刷术西传,推动了欧洲文艺复兴和宗教改革,故B项正确,不符合题意;16世纪近代科学开始兴起,动摇了宗教神学的理论基础,推动了文艺复兴的发展,故C项正确,不符合题意;随着文艺复兴、宗教改革的脚步,民族国家在欧洲普遍建立,君主专制也达到顶峰,故D项错误,符合题意。

19. 《椅中圣母》是意大利画家拉斐尔于1514-1515年创作的艺术作品,传说画中圣母的原型是拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲;有学者根据圣母相貌宣称,画中圣母正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜。以下理解正确的是

A. 第一种说法属于传说不具价值 B. 《椅中圣母》的原型仍需严谨考证

C. 芙纳蕾娜是画中圣母的原型 D. 综合考证一定能够确认历史的真相

【答案】B

【解析】

【详解】材料反映了关于《椅中圣母》的原型有两种不同说法,一说是“拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲”,一说是“拉斐尔的恋人芙纳蕾娜”,说明这两种说法仍需要严谨考证,故选B;材料中的两种不同的说法,均需要进一步考证才能判定其可信度,不能简单地主观断定第一种说法不具价值或者第二种说法正确,故排除AC;综合考证不一定能让所有历史问题都能得出历史真相,D说法过于绝对,排除。

20. 马丁.路德剥夺了教会和高级教土们作为上帝恩慈的中间人的特殊地位,同时动摇了罗马教会的基础,从理论上使罗马天主教完全无立足之地。这主要源于他

A. 提出因信称义 B. 反对教会兜售赎罪券

C. 主张廉洁教会 D. 发表“九十五条论纲"

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,马丁·路德主张因信称义和与上帝直接对话,这一主张打破了教会的权威和中介作用,使人获得精神的自主权,促进了欧洲的思想解放,A正确;BCD与材料无关,排除。故选A。

21. 卢梭在《社会契约论》中曾明确指出:“英国人民自以为是自由的;他们是大错特错了。他们只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”据此可知,卢梭主张实行

A. 君主立宪制 B. 间接民主 C. 民主共和制 D. 直接民主

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】由材料“议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个 民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”可知,他主张实行直接民主,反对间接民主,故选D项,排除B项;材料无法体现卢梭是赞成实行君主立宪制或者民主共和制,排除A、C项。

【点睛】

22. 在康德看来,公民“就自己而言不承认人民中有什么上司,而只承认他在法权上有道德能力赋予其责任的人,就像这人也可以赋予他责任一样”。这表明康德主张

A. 人非工具 B. 独立思考 C. 人人平等 D. 契约精神

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,“不承认人民中有什么上司”、“就像这人也可以赋予他责任一样”,可以得出康德认为人人平等,没有等级,C项正确;人非工具强调的是人的理性,材料没有涉及,A项错误;独立思考也是强调人的理性,材料没有涉及,B项错误;契约精神不是单方面强加或胁迫的霸王条款,而是各方在自由平等基础上的守信精神,材料没有涉及,D项错误。

23. 信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A. 促进国家治理模式发生巨变 B. 实现了基础设施建设全球化

C. 使人才跨行业流动成为常态 D. 拓宽了公民利益表达的渠道

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】材料强调信息革命可以使信息受众对信息进行判断、筛选并在网络上表达自己的观点,说明信息革命拓宽了公民表达利益诉求的渠道,故选择D项;A项与C项与材料主旨不相符,故排除;信息革命确实有利于基础设施建设的全球化,但并未实现,故排除B项。

24. 1957年,苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克发表长篇小说《日瓦戈医生》,描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑。该作品

A. 歌颂了苏联工业化取得巨大成就 B. 突破了斯大林时期文学固有模式

C. 表现了俄国国内战争的真实情景 D. 揭露了沙皇专制体制的腐朽落后

【答案】B

【解析】

【详解】《日瓦戈医生》描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑,结合所学知识可知,当时苏联文学的主流是对斯大林模式和布尔什维克领导的褒扬,因此该作品突破了斯大林时期文学的固有模式,B正确;题干中强调了作品侧重作者对布尔什维克党的领导的反思和质疑,排除A;文学作品带有主观性,不能真实再现历史场景,排除C;“日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历”,当时已经推翻了沙皇专制统治,而且作品重在反思布尔什维克的领导,排除D。

25. 如图为近现代某一绘画流派的代表作品。这一流派

A. 反思理性王国弊病 B. 典型再现社会风貌

C. 意识形态特征突出 D. 带有反传统的特征

【答案】D

【解析】

【详解】材料中的画面支离破碎,富有几何形的图案美,因此可以判断出该美术流派是立体画派,带有反传统的特征,D正确;A是浪漫主义美术的特征,排除;B是现实主义美术的特征,排除;C与材料无关,排除。故选D。

二、综合题

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子所在的战国中期是典型的乱世,如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题。为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论,认为最好的办法就是实行王道主义。王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为“一正君而国定矣"。王道主义必须关心民众的生活疾苦,孟子提出民为贵,社稷次之,君为轻"。同时,孟子也认为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,所以君主治理民众,应该“教之不改而后诛之”。

——摘编自复旦大学哲学系编著《中国古代哲学史》

材料二 柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期,苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望,于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他“哲学王”思想逐渐形成。柏拉图认为国家的本质是正义,正义是包含节制、勇敢、智慧的一种“至善”,因此一个国家要由拥有“至善”的哲学王来管理。哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养。

——摘编自代力阳黄思玉《论柏拉图与锰子政治哲学的异同》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括孟子“王道主义思想”和柏拉图“哲学王思想”产生原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想"的相同点

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想”的共同价值。

【答案】(1)孟子:战国时期割据分裂,社会动荡;百家争鸣,思想活跃;继承孔子思想。

柏拉图:雅典民主政治由盛转衰;苏格拉底之死的影响;个人游学经历。

(2)相同点:以“善"为理论的出发点;重视统治者的素养;重视对民众进行教化;强调法律在治理国家中的重要性;都蕴含着人文主义精神。

(3)共同价值:他们的政治思想分别对中国和西方政治的发展产生了深远的影响;成为了人类思想发展史上的宝贵财富。

【解析】

【详解】(1)孟子:根据材料“孟子所在的战国中期是典型的乱世”可知,战国时期割据分裂,社会动荡;根据材料“如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题”可知,百家争鸣,思想活跃;根据材料“为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论”可知,继承孔子思想。柏拉图:根据材料“柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期”可知,雅典民主政治由盛转衰;根据材料“苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望”可知,苏格拉底之死的影响;根据材料“于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他‘哲学王’思想逐渐形成”可知,个人游学经历。

(2)相同点:根据材料“孟子继承孔子道德思想,建构了性善论”“正义是包含节制、勇敢、智慧的一种‘至善’”可知,两者都以“善”为理论的出发点;根据材料“王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为‘一正君而国定矣’”“哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治”可知,两者重视统治者的素养;根据材料“所以君主治理民众,应该‘教之不改而后诛之’”“哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养”可知,两者都重视对民众进行教化,都强调法律在治理国家中的重要性;从理论精神上看,两者的思想都蕴含着人文主义精神。

(3)共同价值:根据所学知识可知,孟子和柏拉图的政治思想分别对中国和西方政治的发展产生了深远的影响;从人类思想发展过程看,两者的思想成为了人类思想发展史上的宝贵财富。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午战后,为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》(中文名为《天演论》)。《天浈论》并不是系统介绍达尔文进化学说的著作,而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造.严复并不完全同意林胥黎的观点,所以还介绍了其他哲学家思想。对此,他多以按语的形式加以说明。《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个“做”字,十分传神

——摘编自张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料二 1895年,严复写了《论世变之亟》,题目就表达了这些知识分子对中国处境的紧张和焦虑,同在这一年,他又写下了《原强》,题目同样表达了这些知识分子给中国选择的出路,只賄“富强”,才能应付这种巨大的“世变”,只有应付了这次二千年未有之大变局,才能保存民族的血脉不至于香火断绝,为了这种绝对优先的目标,中国只能接受西洋现代化的途径。据说也是在这一年,他译好了赫胥黎的《天演论》,他还没有拿出去印,却在不久就已经不胫而走,陕西味经售书处抢先把它拿去印刷出版,很快就风行-时。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括严复翻译《天演论》的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《天演论》“很快就风行一时”的原因。

【答案】(1)特点:服务于现实需要;结合中国国情,在一定程度上背离原著本意;博大精深,影响深远。

(2)原因:甲午战后,中国面临严重的民族危机;中国人民思想进-步解放,向西方学习进一步深化;《天演论》提出的物竞天择、适者生存的思想,成为进步人士进行斗争的理论武器。

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》”可归纳出服务于现实需要;根据材料“而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造”可归纳出结合中国国情,在一定程度上背离原著本意;根据材料“《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个‘做’字,十分传神”可归纳出博大精深,影响深远。

(2)原因:结合当时的政治、经济、思想及阶级关系变动的角度进行分析即可。

28. 阅读材料,完成下列要求

材料一 在牛顿描述的世界中,处处充满着井然有序的规律和法则……于是更多的人开始建立这样一种世界观:既然物质世界有着如此的自然规律,那么在人类社会的发展中,也应该有类似的规律存在,只要能将牛顿破解自然之谜的科学方法,运用于人类社会,那么社会发展的规律也能被掌握。

——《大国崛起》

材料二 空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布……物质的存在会使四维时空发生弯曲,万有引力并不是真正的力,而是时空弯曲的表现.如果物质消失,时空就回到平直状态。

——爱因斯坦《相对论》

(1)据材料一并结合所学知识,指出牛顿“科学方法”的内涵。并分析牛顿的理论对当时欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相对论对牛顿经典力学有何新发展?

(3)综合上述材料,我们可以得到什么启示?

【答案】(1)内涵:实验为基础;数学为表达形式。

影响:有力地冲击封建神学,把神从无生命的研究领域驱逐出去;为启蒙运动兴起奠定基础;推动了工业革命的发展。

(2)新发展:相对论否定了经典力学的绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性;相对论也发展了牛顿力学,将其概括在相对论力学之中,推动物理学发展到一个新的高度。

(3)启示:科学技术的发展推动了社会生产力的进步;科学技术的发展永无止境。

【解析】

【详解】(1)内涵:结合所学知识可知,牛顿的“的科学方法”内涵指的是以观察和实验为基础;广泛应用数学方法;有系统的理论和体系。影响:结合所学知识可知,牛顿的理论在当时产生的影响主要体现为:有力地冲击封建神学,把神从无生命的研究领域驱逐出去;为启蒙运动兴起奠定基础;推动了工业革命的发展。

(2)新发展:根据材料“空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布”和所学知识可知,相对论否定了经典力学的绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性;相对论也发展了牛顿力学,将其概括在相对论力学之中,推动物理学发展到一个新的高度。

(3)启示:结合上述分析可知,科学技术的发展推动了社会生产力的进步;科学技术的发展永无止境。

高二历史

一、选择题

1. 老子追求的是一种“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民的政治理想,这实质上是

A. 主张社会倒退 B. 反对人们过分享受生活

C. 对社会的批判 D. 追求精神的自由与满足

2. 韩非子的思想对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大,最主要是因为它

A. 主张中央集权 B. 主张进行改革

C. 认为今胜于古 D. 打击贵族特权

3. 墨子在《尚贤上》中称“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”,据此可知,他在选官问题上主张

A. 按照才能选拔官吏 B. 实行官员任期制

C. 按照门第选拔官吏 D. 选官要注重公平

4. 下表是秦汉时期治国思想的演变表。此演变表明

朝代 治国思想

秦 《史记》:“及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉."

汉初 “与民休息",政府把士兵大量复员从事农业生产,并且一再降低赋税,甚至实行三十税一

汉中后期 汉宣帝:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎"

A. 汉代综合使用儒、道两家思想

B. 法家思想适合朝代新立之时

C. 朝代不同需要的治国思想不同

D. 治国思想根植于时代的需求

5. 历史学家张岂之认为:“董仲舒附会《春秋公羊传》,利用阴阳家的神学观把思孟学派和荀子的思想结合在一起,为皇权装饰圣光,从而使儒学披上了神学的外衣。”得出这一结论的依据是因为董仲舒提出了

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. “三纲五常”

C. “天人感应”、“君权神授" D. “春秋大一统”

6. 程颐程颢年少时,慨然有求道之志。“泛滥于诸家,出入于老释者几十年,返求诸《六经》而后得之。”材料反映了这一时期

A. 佛道思想更受知识分子追捧 B. 商品经济促进观念开放

C. 儒学已经丧失官方正统地位 D. 三教合一趋势不断加强

7. 明朝中叶,社会动荡不安,王阳明在镇压农民起义时,深感“破山中贼易,破心中贼难”。为此他主张

A. “存天理,灭人欲” B. “格物致知”

C. “知行合一” D. “致良知”

8. 明清之际思想家们从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风,主张经世致用,由此形成了一股积极进步的新思潮。该新思潮

A. 具有爱国与民主意识 B. 摆脱了儒学束缚

C. 是对程朱理学的否定 D. 受启蒙思想影响

9. 西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4~5倍,据十三世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国六世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。这主要是因为中国古代

A. 科学技术领先世界 B. 精耕细作技术发达

C. 重农抑商政策推行 D. 水利灌溉技术先进

10. 京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A. 注重人物性格的多变 B. 正确评断了历史人物

C. 具有社会教化的功能 D. 基本取材于宫廷生活

11. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这主要说明

A. 中国虽然方言众多但以汉字为通用文字 B. 汉字既有实用性又兼艺术性

C. 统一文字有利于统一多民族的国家形成 D. 字母文字导致了欧洲的分裂

12. 同治十三年的《万国公报》发表了《耶稣会士致中国朽》,郑重地告诉中国人,“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”。这种情况说明当时中国

A. 传教士与民众矛盾尖锐 B. 列强通过报刊控制舆论

C. 华夷观念仍然根深蒂固 D. 向西方学习成时代潮流

13. 以下是某同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以得出

类别 1860—1899年 1902—1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123 22% 327 61%

自然科学 162 29% 112 21%

应用科学 225 41% 56 11%

A. 洋务运动期间西学东渐开始出现 B. 国人从被动接受西学到主动追求

C. 西方的政治理论在知识阶层传播 D. 学习西方从全盘西化到中西结合

14. 辛亥革命后,民主共和制并没有发挥其制衡政治、扩展经济的功能,反而成为军阀、政客争权夺利的遮羞布。鉴于此,有学者认为只有国民主动参与政治、保护自己权利才是民主制度赖以生存的基础。为培养这种现代政治意识,当时掀起了

A. 护法运动 B. 新文化运动 C. 马克思主义传播热潮 D. 五四运动

15. 1912年2月15日,即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋。这一事件反映了当时孙中山革命思想中的

A. 民族主义思想 B. 民权主义思想

C. 民生主义思想 D. 民主主义思想

16. 经历长期的政治革命和经济建设,中国共产党逐渐探索出毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,其共同的思想精髓是

A. 群众路线和独立自主 B. 开放包容和合作共赢

C. 解放思想和实事求是 D. 继承发展和与时俱进

17. 《人民日报》某日头版头条,撰写了如下内容:“中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组,向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺。”结合时代背景判断,受“祝贺”的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. “东方红一号”进入预定轨道

C 第一颗氢弹爆炸成功 D. 中近程地地导弹实验成功

18. 某学者在撰写“文艺复兴和现代文明的兴起”一章时,介绍了一系列推进文艺复兴运动的事件,下列事件不可能列入的是

A. 新航路的开辟 B. 印刷术的革新

C. 近代科学的兴起 D. 君主专制的衰落

19. 《椅中圣母》是意大利画家拉斐尔于1514-1515年创作的艺术作品,传说画中圣母的原型是拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲;有学者根据圣母相貌宣称,画中圣母正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜。以下理解正确的是

A. 第一种说法属于传说不具价值 B. 《椅中圣母》的原型仍需严谨考证

C. 芙纳蕾娜是画中圣母原型 D. 综合考证一定能够确认历史的真相

20. 马丁.路德剥夺了教会和高级教土们作为上帝恩慈的中间人的特殊地位,同时动摇了罗马教会的基础,从理论上使罗马天主教完全无立足之地。这主要源于他

A. 提出因信称义 B. 反对教会兜售赎罪券

C. 主张廉洁教会 D. 发表“九十五条论纲"

21. 卢梭在《社会契约论》中曾明确指出:“英国人民自以为是自由的;他们是大错特错了。他们只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”据此可知,卢梭主张实行

A. 君主立宪制 B. 间接民主 C. 民主共和制 D. 直接民主

22. 在康德看来,公民“就自己而言不承认人民中有什么上司,而只承认他在法权上有道德能力赋予其责任的人,就像这人也可以赋予他责任一样”。这表明康德主张

A. 人非工具 B. 独立思考 C. 人人平等 D. 契约精神

23. 信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A. 促进国家治理模式发生巨变 B. 实现了基础设施建设全球化

C. 使人才跨行业流动成为常态 D. 拓宽了公民利益表达的渠道

24. 1957年,苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克发表长篇小说《日瓦戈医生》,描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑。该作品

A. 歌颂了苏联工业化取得巨大成就 B. 突破了斯大林时期文学固有模式

C. 表现了俄国国内战争的真实情景 D. 揭露了沙皇专制体制的腐朽落后

25. 如图为近现代某一绘画流派代表作品。这一流派

A. 反思理性王国弊病 B. 典型再现社会风貌

C. 意识形态特征突出 D. 带有反传统的特征

二、综合题

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子所在的战国中期是典型的乱世,如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题。为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论,认为最好的办法就是实行王道主义。王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为“一正君而国定矣"。王道主义必须关心民众的生活疾苦,孟子提出民为贵,社稷次之,君为轻"。同时,孟子也认为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,所以君主治理民众,应该“教之不改而后诛之”。

——摘编自复旦大学哲学系编著《中国古代哲学史》

材料二 柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期,苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望,于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他“哲学王”思想逐渐形成。柏拉图认为国家的本质是正义,正义是包含节制、勇敢、智慧的一种“至善”,因此一个国家要由拥有“至善”的哲学王来管理。哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养。

——摘编自代力阳黄思玉《论柏拉图与锰子政治哲学的异同》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括孟子“王道主义思想”和柏拉图“哲学王思想”产生原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想"的相同点

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想”的共同价值。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午战后,为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》(中文名为《天演论》)。《天浈论》并不是系统介绍达尔文进化学说的著作,而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造.严复并不完全同意林胥黎的观点,所以还介绍了其他哲学家思想。对此,他多以按语的形式加以说明。《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个“做”字,十分传神

——摘编自张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料二 1895年,严复写了《论世变之亟》,题目就表达了这些知识分子对中国处境的紧张和焦虑,同在这一年,他又写下了《原强》,题目同样表达了这些知识分子给中国选择的出路,只賄“富强”,才能应付这种巨大的“世变”,只有应付了这次二千年未有之大变局,才能保存民族的血脉不至于香火断绝,为了这种绝对优先的目标,中国只能接受西洋现代化的途径。据说也是在这一年,他译好了赫胥黎的《天演论》,他还没有拿出去印,却在不久就已经不胫而走,陕西味经售书处抢先把它拿去印刷出版,很快就风行-时。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括严复翻译《天演论》特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《天演论》“很快就风行一时”的原因。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在牛顿描述的世界中,处处充满着井然有序的规律和法则……于是更多的人开始建立这样一种世界观:既然物质世界有着如此的自然规律,那么在人类社会的发展中,也应该有类似的规律存在,只要能将牛顿破解自然之谜的科学方法,运用于人类社会,那么社会发展的规律也能被掌握。

——《大国崛起》

材料二 空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布……物质的存在会使四维时空发生弯曲,万有引力并不是真正的力,而是时空弯曲的表现.如果物质消失,时空就回到平直状态。

——爱因斯坦《相对论》

(1)据材料一并结合所学知识,指出牛顿“科学方法”的内涵。并分析牛顿的理论对当时欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相对论对牛顿经典力学有何新发展?

(3)综合上述材料,我们可以得到什么启示?

钦州市2020年秋季学期教学质量监测

高二历史(解析版)

一、选择题

1. 老子追求的是一种“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民的政治理想,这实质上是

A. 主张社会倒退 B. 反对人们过分享受生活

C. 对社会的批判 D. 追求精神的自由与满足

【答案】C

【解析】

【详解】老子认为小国寡民是理想的政治局面,这实质上是对春秋时期社会动乱的一种反思与批判,正是在这种反思和批判基础上,老子认为“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的小国寡民是最好的国家状态,C正确;小国寡民不等于社会倒退,排除A;老子思想中没有提到对人们享受生活的态度,排除B;老子描绘的是现实政治中的一种理想化设想,而非追求精神上的自由与满足,排除D。

2. 韩非子的思想对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大,最主要是因为它

A. 主张中央集权 B. 主张进行改革

C. 认为今胜于古 D. 打击贵族特权

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学内容可知,结束分裂格局、开创统一帝国是实现中央集权,所以韩非子的思想中对“对结束分裂割据、开创统一帝国发挥的效能最大”的是中央集权思想,故选A;BCD与题意主旨不符,排除。

3. 墨子在《尚贤上》中称“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”,据此可知,他在选官问题上主张

A. 按照才能选拔官吏 B. 实行官员任期制

C. 按照门第选拔官吏 D. 选官要注重公平

【答案】A

【解析】

【详解】根据“有能则举之,无能则下之”可知,墨子主张根据才能选拔官员,A正确;材料强调的是才能而非任期,排除B;墨子认为“官无常贵”,可见其反对门第血缘作为选官标准,排除C;墨子并未强调选拔官员程序上的问题,排除D。

4. 下表是秦汉时期治国思想的演变表。此演变表明

朝代 治国思想

秦 《史记》:“及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉"

汉初 “与民休息",政府把士兵大量复员从事农业生产,并且一再降低赋税,甚至实行三十税一

汉中后期 汉宣帝:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎"

A. 汉代综合使用儒、道两家思想

B. 法家思想适合朝代新立之时

C. 朝代不同需要的治国思想不同

D. 治国思想根植于时代的需求

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料信息可知,秦朝实行法家思想,焚书坑儒,汉初实行黄老无为思想,与民休息,而汉中后期则实行霸王道杂之的治国思想,这说明治国思想随着时代的需求而发生变化,D正确;西汉初年实行黄老无为,而非儒道综合,排除A;汉中后期也呈现出法家色彩,排除B;汉初和汉中后期属于同一朝代,但是治国思想不同,排除C。

5. 历史学家张岂之认为:“董仲舒附会《春秋公羊传》,利用阴阳家的神学观把思孟学派和荀子的思想结合在一起,为皇权装饰圣光,从而使儒学披上了神学的外衣。”得出这一结论的依据是因为董仲舒提出了

A. “罢黜百家,独尊儒术” B. “三纲五常”

C. “天人感应”、“君权神授" D. “春秋大一统”

【答案】C

【解析】

【详解】董仲舒主张“天人感应”“君权神授”,这一理论将皇权神秘化,带有明显的阴阳五行家思想色彩,使儒学披上了神学的外衣,C正确;“罢黜百家,独尊儒术”是文化专制,与神学无关,排除A;“三纲五常”、“春秋大一统”不能体现出神学观,排除B、D。

6. 程颐程颢年少时,慨然有求道之志。“泛滥于诸家,出入于老释者几十年,返求诸《六经》而后得之。”材料反映了这一时期

A. 佛道思想更受知识分子追捧 B. 商品经济促进观念开放

C. 儒学已经丧失官方正统地位 D. 三教合一趋势不断加强

【答案】D

【解析】

【详解】据题意可知,二程年少时广泛涉猎儒家、道家和佛教思想,由此可知体现了三家合一趋势的加强,故选D;材料中没有比较信息,无法说明佛道思想更受追捧,排除A;材料反映的是三教合流的趋势,而非观念的开放,排除B;儒家思想自汉代以后就没有再丧失官方正统地位,排除C。

7. 明朝中叶,社会动荡不安,王阳明在镇压农民起义时,深感“破山中贼易,破心中贼难”。为此他主张

A. “存天理,灭人欲” B. “格物致知”

C. “知行合一” D. “致良知”

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学知识可知,王阳明主张致良知,这里所说的“良知”,既是道德意识,也指最高本体。他认为,良知人人具有,个个自足,是一种不假外力的内在力量。“致良知”就是将良知推广扩充到事事物物,因此D正确;AB是程朱理学的内容,排除;王阳明的知行合一指的是用内心的良知来支配人的日常行为,与材料无关,C排除。故选D。

8. 明清之际思想家们从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风,主张经世致用,由此形成了一股积极进步的新思潮。该新思潮

A. 具有爱国与民主意识 B. 摆脱了儒学束缚

C. 是对程朱理学的否定 D. 受启蒙思想影响

【答案】A

【解析】

【详解】根据“从明朝衰亡的教训出发,批判君主专制,倡导务实学风”可得出其体现的爱国色彩。而“批判君主专制”体现的是则一定的民主意识,故A项正确;明清时期的思想仍然是儒学,排除BC;当时没有受到启蒙思想的影响,排除D。

9. 西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代《克洛米拉农书》记载为4~5倍,据十三世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国六世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。这主要是因为中国古代

A. 科学技术领先世界 B. 精耕细作技术发达

C. 重农抑商政策推行 D. 水利灌溉技术先进

【答案】B

【解析】

【详解】材料体现的是中国古代的粮食产量远远超过西欧粮食产量,这主要得益于我国农业的精耕细作,B正确;ACD是影响因素,但是并非是主要原因,排除。故选B。

10. 京剧脸谱是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物而采用某些色彩的,具有“寓褒贬、别善恶”的艺术功能。如红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿。由此可知,京剧脸谱艺术

A. 注重人物性格的多变 B. 正确评断了历史人物

C. 具有社会教化的功能 D. 基本取材于宫廷生活

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“‘寓褒贬、别善恶’的艺术功能”“红色脸谱表示忠诚耿直、热情吉祥;黑色脸谱表示豪爽粗暴、刚正不阿”等信息可知,说明京剧的脸谱代表着一定的价值取向,具有教化功能,C项正确;材料主旨不是说明京剧脸谱艺术注重人物的性格的多样性,而体现的是京剧脸谱具有社会教化的功能,A项错误;京剧脸谱艺术固化了人对历史人物的正确认识,而不是正确评断了历史人物,B项错误;材料内容主要体现了京剧脸谱艺术的社会教化功能,没有强调京剧脸谱艺术内容的来源,无法得出取材于宫廷生活的结论,D项错误。

11. “大凡受过教育的中国人尽管可能听不懂彼此的方言,却能阅读同样的书籍……如果他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了。”这主要说明

A. 中国虽然方言众多但以汉字为通用文字 B. 汉字既有实用性又兼艺术性

C. 统一文字有利于统一多民族的国家形成 D. 字母文字导致了欧洲的分裂

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“他们使用的是字母文字,中国恐怕早就分裂为像意大利、法国、西班牙、葡萄牙那样的许多国家了”可知,字母文字不利于多民族国家的形成和发展,而统一的文字却可以对其起到促进作用,C选项正确;A脱离材料主旨,排除;文字的艺术性材料并未提及,排除B;由材料可知,使用字母文字是欧洲分裂成许多小国家的原因之一,但不是主要原因,排除D。

12. 同治十三年的《万国公报》发表了《耶稣会士致中国朽》,郑重地告诉中国人,“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”。这种情况说明当时中国

A. 传教士与民众矛盾尖锐 B. 列强通过报刊控制舆论

C. 华夷观念仍然根深蒂固 D. 向西方学习成时代潮流

【答案】C

【解析】

【详解】材料“余西国人,亦人也,非鬼非蜮,有身体,有骨肉”体现是西方人对中国人鄙视的反抗,说明的是华夷观念仍然根深蒂固,C正确;ABD与材料无关,排除。故选C。

13. 以下是某同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以得出

类别 1860—1899年 1902—1904年

数量 比重 数量 比重

哲学、社会科学 123 22% 327 61%

自然科学 162 29% 112 21%

应用科学 225 41% 56 11%

A. 洋务运动期间西学东渐开始出现 B. 国人从被动接受西学到主动追求

C. 西方的政治理论在知识阶层传播 D. 学习西方从全盘西化到中西结合

【答案】C

【解析】

【详解】据表格信息可以看出,哲学、社会科学类书籍的比重逐渐上升占据主要地位,说明西方的政治理论在知识阶层得到传播,故选C;西学东渐在明朝后期就已经出现,排除A;表格信息看不出被动接受和全盘西化的特点,排除BD。

14. 辛亥革命后,民主共和制并没有发挥其制衡政治、扩展经济的功能,反而成为军阀、政客争权夺利的遮羞布。鉴于此,有学者认为只有国民主动参与政治、保护自己权利才是民主制度赖以生存的基础。为培养这种现代政治意识,当时掀起了

A. 护法运动 B. 新文化运动 C. 马克思主义传播热潮 D. 五四运动

【答案】B

【解析】

【详解】根据所学知识可知,面对北洋军阀割据,中国的知识分子主张学习西方思想来彻底启发民智,通过民智的启发来实现真正的民主,因此掀起了新文化运动,提出民主和科学的主张,B正确;护法运动和启发民智无关,排除A;马克思主义主张实现共产主义,与题干中维护资产阶级民主制的信息不符,排除C;五四运动是因为巴黎和会上中国外交失败而兴起,与题干中的背景知识不符,排除D。

15. 1912年2月15日,即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋。这一事件反映了当时孙中山革命思想中的

A. 民族主义思想 B. 民权主义思想

C. 民生主义思想 D. 民主主义思想

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,三民主义中的民族主义矛头直指满清王朝统治,因此材料“即清帝宣布退位三天后,孙中山率临时政府文武官员赴明孝陵,祭奠明太祖朱元璋”反映的是民族主义思想,A正确;民权主义的核心是建立资产阶级共和国,B排除;民生主义的核心是平均地权,C排除;D与材料无关,排除。故选A。

16. 经历长期的政治革命和经济建设,中国共产党逐渐探索出毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,其共同的思想精髓是

A. 群众路线和独立自主 B. 开放包容和合作共赢

C. 解放思想和实事求是 D. 继承发展和与时俱进

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学,毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观等重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想都是马克思主义与中国实际相结合的产物,都体现了解放思想和实事求是的精髓,C项正确;A、B、D项都不是其共同的特点,排除。

17. 《人民日报》某日头版头条,撰写了如下内容:“中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组,向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺。”结合时代背景判断,受“祝贺”的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功 B. “东方红一号”进入预定轨道

C. 第一颗氢弹爆炸成功 D. 中近程地地导弹实验成功

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料"中央文革小组""向从事核武器研制和试验的解放军指战员、工人、工程技术人员、科学工作者和一切有关人员,致以最热烈的祝贺"并结合所学知识可知,1966年中央文革小组成立,1967年第一颗氢弹爆炸成功,C正确;第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,早于中央文革小组成立时间,排除A;BD不属于核武器领域,排除。

18. 某学者在撰写“文艺复兴和现代文明的兴起”一章时,介绍了一系列推进文艺复兴运动的事件,下列事件不可能列入的是

A. 新航路的开辟 B. 印刷术的革新

C. 近代科学的兴起 D. 君主专制的衰落

【答案】D

【解析】

15世纪末新航路开辟,推动了资本主义和文艺复兴的发展,故A项正确,不符合题意;印刷术西传,推动了欧洲文艺复兴和宗教改革,故B项正确,不符合题意;16世纪近代科学开始兴起,动摇了宗教神学的理论基础,推动了文艺复兴的发展,故C项正确,不符合题意;随着文艺复兴、宗教改革的脚步,民族国家在欧洲普遍建立,君主专制也达到顶峰,故D项错误,符合题意。

19. 《椅中圣母》是意大利画家拉斐尔于1514-1515年创作的艺术作品,传说画中圣母的原型是拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲;有学者根据圣母相貌宣称,画中圣母正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜。以下理解正确的是

A. 第一种说法属于传说不具价值 B. 《椅中圣母》的原型仍需严谨考证

C. 芙纳蕾娜是画中圣母的原型 D. 综合考证一定能够确认历史的真相

【答案】B

【解析】

【详解】材料反映了关于《椅中圣母》的原型有两种不同说法,一说是“拉斐尔在梵蒂冈教堂偶然遇到的一位抱孩子的美丽母亲”,一说是“拉斐尔的恋人芙纳蕾娜”,说明这两种说法仍需要严谨考证,故选B;材料中的两种不同的说法,均需要进一步考证才能判定其可信度,不能简单地主观断定第一种说法不具价值或者第二种说法正确,故排除AC;综合考证不一定能让所有历史问题都能得出历史真相,D说法过于绝对,排除。

20. 马丁.路德剥夺了教会和高级教土们作为上帝恩慈的中间人的特殊地位,同时动摇了罗马教会的基础,从理论上使罗马天主教完全无立足之地。这主要源于他

A. 提出因信称义 B. 反对教会兜售赎罪券

C. 主张廉洁教会 D. 发表“九十五条论纲"

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,马丁·路德主张因信称义和与上帝直接对话,这一主张打破了教会的权威和中介作用,使人获得精神的自主权,促进了欧洲的思想解放,A正确;BCD与材料无关,排除。故选A。

21. 卢梭在《社会契约论》中曾明确指出:“英国人民自以为是自由的;他们是大错特错了。他们只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”据此可知,卢梭主张实行

A. 君主立宪制 B. 间接民主 C. 民主共和制 D. 直接民主

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】由材料“议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。不管怎么样,只要一个 民族举出了自己的代表,他们就不再是自由的了”可知,他主张实行直接民主,反对间接民主,故选D项,排除B项;材料无法体现卢梭是赞成实行君主立宪制或者民主共和制,排除A、C项。

【点睛】

22. 在康德看来,公民“就自己而言不承认人民中有什么上司,而只承认他在法权上有道德能力赋予其责任的人,就像这人也可以赋予他责任一样”。这表明康德主张

A. 人非工具 B. 独立思考 C. 人人平等 D. 契约精神

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,“不承认人民中有什么上司”、“就像这人也可以赋予他责任一样”,可以得出康德认为人人平等,没有等级,C项正确;人非工具强调的是人的理性,材料没有涉及,A项错误;独立思考也是强调人的理性,材料没有涉及,B项错误;契约精神不是单方面强加或胁迫的霸王条款,而是各方在自由平等基础上的守信精神,材料没有涉及,D项错误。

23. 信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A. 促进国家治理模式发生巨变 B. 实现了基础设施建设全球化

C. 使人才跨行业流动成为常态 D. 拓宽了公民利益表达的渠道

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】材料强调信息革命可以使信息受众对信息进行判断、筛选并在网络上表达自己的观点,说明信息革命拓宽了公民表达利益诉求的渠道,故选择D项;A项与C项与材料主旨不相符,故排除;信息革命确实有利于基础设施建设的全球化,但并未实现,故排除B项。

24. 1957年,苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克发表长篇小说《日瓦戈医生》,描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑。该作品

A. 歌颂了苏联工业化取得巨大成就 B. 突破了斯大林时期文学固有模式

C. 表现了俄国国内战争的真实情景 D. 揭露了沙皇专制体制的腐朽落后

【答案】B

【解析】

【详解】《日瓦戈医生》描写的是日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历,体现了作者对这一历史过程中布尔什维克党的领导的反思和质疑,结合所学知识可知,当时苏联文学的主流是对斯大林模式和布尔什维克领导的褒扬,因此该作品突破了斯大林时期文学的固有模式,B正确;题干中强调了作品侧重作者对布尔什维克党的领导的反思和质疑,排除A;文学作品带有主观性,不能真实再现历史场景,排除C;“日瓦戈医生在俄国两次革命和两次战争期间的经历”,当时已经推翻了沙皇专制统治,而且作品重在反思布尔什维克的领导,排除D。

25. 如图为近现代某一绘画流派的代表作品。这一流派

A. 反思理性王国弊病 B. 典型再现社会风貌

C. 意识形态特征突出 D. 带有反传统的特征

【答案】D

【解析】

【详解】材料中的画面支离破碎,富有几何形的图案美,因此可以判断出该美术流派是立体画派,带有反传统的特征,D正确;A是浪漫主义美术的特征,排除;B是现实主义美术的特征,排除;C与材料无关,排除。故选D。

二、综合题

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子所在的战国中期是典型的乱世,如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题。为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论,认为最好的办法就是实行王道主义。王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为“一正君而国定矣"。王道主义必须关心民众的生活疾苦,孟子提出民为贵,社稷次之,君为轻"。同时,孟子也认为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,所以君主治理民众,应该“教之不改而后诛之”。

——摘编自复旦大学哲学系编著《中国古代哲学史》

材料二 柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期,苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望,于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他“哲学王”思想逐渐形成。柏拉图认为国家的本质是正义,正义是包含节制、勇敢、智慧的一种“至善”,因此一个国家要由拥有“至善”的哲学王来管理。哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养。

——摘编自代力阳黄思玉《论柏拉图与锰子政治哲学的异同》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括孟子“王道主义思想”和柏拉图“哲学王思想”产生原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想"的相同点

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出孟子“王道主义思想”与柏拉图“哲学王思想”的共同价值。

【答案】(1)孟子:战国时期割据分裂,社会动荡;百家争鸣,思想活跃;继承孔子思想。

柏拉图:雅典民主政治由盛转衰;苏格拉底之死的影响;个人游学经历。

(2)相同点:以“善"为理论的出发点;重视统治者的素养;重视对民众进行教化;强调法律在治理国家中的重要性;都蕴含着人文主义精神。

(3)共同价值:他们的政治思想分别对中国和西方政治的发展产生了深远的影响;成为了人类思想发展史上的宝贵财富。

【解析】

【详解】(1)孟子:根据材料“孟子所在的战国中期是典型的乱世”可知,战国时期割据分裂,社会动荡;根据材料“如何改变当时的时局,使天下重归平治,各派思想家都提出了解决之道,这同样是孟子面临的头等重要的课题”可知,百家争鸣,思想活跃;根据材料“为了解决这个课题,孟子继承孔子的道德思想,建构了性善论”可知,继承孔子思想。柏拉图:根据材料“柏拉图(前427-前347)生于雅典民主制由盛转衰时期”可知,雅典民主政治由盛转衰;根据材料“苏格拉底之死,这让原本有政治抱负的柏拉图对现存的政体无比失望”可知,苏格拉底之死的影响;根据材料“于是离开雅典开启了长达12年的游学生涯。在游历期间,他‘哲学王’思想逐渐形成”可知,个人游学经历。

(2)相同点:根据材料“孟子继承孔子道德思想,建构了性善论”“正义是包含节制、勇敢、智慧的一种‘至善’”可知,两者都以“善”为理论的出发点;根据材料“王道主义对君王有较高的道德要求,孟子认为‘一正君而国定矣’”“哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治”可知,两者重视统治者的素养;根据材料“所以君主治理民众,应该‘教之不改而后诛之’”“哲学王要有政治技艺并且依照法律来统治,同时也要重视教育,因为正义的公民离不开德育和音乐的培养”可知,两者都重视对民众进行教化,都强调法律在治理国家中的重要性;从理论精神上看,两者的思想都蕴含着人文主义精神。

(3)共同价值:根据所学知识可知,孟子和柏拉图的政治思想分别对中国和西方政治的发展产生了深远的影响;从人类思想发展过程看,两者的思想成为了人类思想发展史上的宝贵财富。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午战后,为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》(中文名为《天演论》)。《天浈论》并不是系统介绍达尔文进化学说的著作,而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造.严复并不完全同意林胥黎的观点,所以还介绍了其他哲学家思想。对此,他多以按语的形式加以说明。《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个“做”字,十分传神

——摘编自张岂之《中国历史·晚清民国卷》

材料二 1895年,严复写了《论世变之亟》,题目就表达了这些知识分子对中国处境的紧张和焦虑,同在这一年,他又写下了《原强》,题目同样表达了这些知识分子给中国选择的出路,只賄“富强”,才能应付这种巨大的“世变”,只有应付了这次二千年未有之大变局,才能保存民族的血脉不至于香火断绝,为了这种绝对优先的目标,中国只能接受西洋现代化的途径。据说也是在这一年,他译好了赫胥黎的《天演论》,他还没有拿出去印,却在不久就已经不胫而走,陕西味经售书处抢先把它拿去印刷出版,很快就风行-时。

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括严复翻译《天演论》的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《天演论》“很快就风行一时”的原因。

【答案】(1)特点:服务于现实需要;结合中国国情,在一定程度上背离原著本意;博大精深,影响深远。

(2)原因:甲午战后,中国面临严重的民族危机;中国人民思想进-步解放,向西方学习进一步深化;《天演论》提出的物竞天择、适者生存的思想,成为进步人士进行斗争的理论武器。

【解析】

【详解】(1)特点:根据材料“为警醒国民,挽危图存,严复开始翻译英国哲学家赫胥黎的《进化论与伦理学》”可归纳出服务于现实需要;根据材料“而是结合中国国情,对原著做了选择、评论和改造”可归纳出结合中国国情,在一定程度上背离原著本意;根据材料“《天演论》博大精深,鲁迅后来说严复做《天演论》,一个‘做’字,十分传神”可归纳出博大精深,影响深远。

(2)原因:结合当时的政治、经济、思想及阶级关系变动的角度进行分析即可。

28. 阅读材料,完成下列要求

材料一 在牛顿描述的世界中,处处充满着井然有序的规律和法则……于是更多的人开始建立这样一种世界观:既然物质世界有着如此的自然规律,那么在人类社会的发展中,也应该有类似的规律存在,只要能将牛顿破解自然之谜的科学方法,运用于人类社会,那么社会发展的规律也能被掌握。

——《大国崛起》

材料二 空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布……物质的存在会使四维时空发生弯曲,万有引力并不是真正的力,而是时空弯曲的表现.如果物质消失,时空就回到平直状态。

——爱因斯坦《相对论》

(1)据材料一并结合所学知识,指出牛顿“科学方法”的内涵。并分析牛顿的理论对当时欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出相对论对牛顿经典力学有何新发展?

(3)综合上述材料,我们可以得到什么启示?

【答案】(1)内涵:实验为基础;数学为表达形式。

影响:有力地冲击封建神学,把神从无生命的研究领域驱逐出去;为启蒙运动兴起奠定基础;推动了工业革命的发展。

(2)新发展:相对论否定了经典力学的绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性;相对论也发展了牛顿力学,将其概括在相对论力学之中,推动物理学发展到一个新的高度。

(3)启示:科学技术的发展推动了社会生产力的进步;科学技术的发展永无止境。

【解析】

【详解】(1)内涵:结合所学知识可知,牛顿的“的科学方法”内涵指的是以观察和实验为基础;广泛应用数学方法;有系统的理论和体系。影响:结合所学知识可知,牛顿的理论在当时产生的影响主要体现为:有力地冲击封建神学,把神从无生命的研究领域驱逐出去;为启蒙运动兴起奠定基础;推动了工业革命的发展。

(2)新发展:根据材料“空间、时间不可能离开物质而独立存在,空间的结构和性质取决于物质的分布”和所学知识可知,相对论否定了经典力学的绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性;相对论也发展了牛顿力学,将其概括在相对论力学之中,推动物理学发展到一个新的高度。

(3)启示:结合上述分析可知,科学技术的发展推动了社会生产力的进步;科学技术的发展永无止境。

同课章节目录