广东省2021届高三1-2月语文试卷精选汇编:古诗词阅读专题

文档属性

| 名称 | 广东省2021届高三1-2月语文试卷精选汇编:古诗词阅读专题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 51.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-26 16:08:38 | ||

图片预览

文档简介

古诗词阅读专题

广东省揭阳市2021届高三下学期开学教学质量测试语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗.完成15 - 16题。

观田家韦应物

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此起。

丁壮俱在野,场圃亦就理。

归来景常晏①,饮犊西涧水。

饥劬②不自苦,膏泽③且为喜。

仓禀无宿储,徭役犹未已。

方惭不耕者,禄食出闾里。

[注]①景常晏:指天晚。⑦劬:劳苦。③膏泽:滋养土壤的雨水。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A、这是一首古体诗,诗歌一、二句就写出了一幅春雨之下万物复苏、一派生机的田野之景。

B.惊蛰时令正是春耕之际,农家起早摸黑劳作的身影出现在田野上、菜园里、山涧边。

C.“饥劬不自苦,膏泽且为喜”的大意是农人勤劳朴实,辛苦劳作不觉苦,春雨润禾便喜上眉梢。

D.诗歌最后,诗人看到官家粮仓无粮,百姓背负沉重的徭役,批判了官吏对百姓的不体恤。

16、近代著名学者王文濡认为本诗最后两句“结束入神”,请结合整首诗歌,谈谈诗人是怎样做到这一点的。(6分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15、D本项中“诗人看到官家粮仓无粮”不对,应该是“诗人看到农家粮仓没有余粮”:“批判官吏对百姓的不体恤”不准确,诗歌的最后,作者是以观作结,“方惭”一词,表达出作者对自己宦游食禄生活的自责。

16、【答案】诗人先通过观察田间农民劳作,以质朴的语言,描写了农民劳作的辛苦。接着将农人终年劳作与家无余粮、生活饥贫作对比,进而揭示了其中的原因:赋税徭役的繁重。同时,又将耕种者和食禄者作对比,揭露了当时社会制度的不合理。诗歌最后两句,作者进行了自省,身为朝廷官员不从事耕种,俸禄却来自百姓,心中顿感惭愧,表现了一个封建官吏的良知,提升了全诗的格调,升华了诗歌的主旨。

【6分。描写内容,2分;对比手法分析,2分;自我反思,2分】

广东省东莞市光明中学2021届高三第二学期期初考试语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15一16题

春宫怨 杜荀鹤[注]

早被婵娟误。欲妆临镜慵。

承恩不在貌,教妾若为容?

风暖鸟声碎,日高花影重。

年年越溪女,相忆采芙蓉。

[注]杜荀鹤:唐朝诗人。出身寒微,中年始中进视,仍未授官,乃返乡闲居。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是〔3分)

A.“早”字仿佛从心灵深处发出的一声深长的叹息,说明被误之久。

B.三、四句用幽怨的反问语气,进一步写出了宫女欲妆又罢的心情

C.后四句写宫女回忆起入宫以前每年在家乡溪水边采莲的欢乐情景。

D.从整首诗来看,诗人不只是在代宫女寄怨写恨,同时也是自况。

16.有诗评家认为这首诗传神地把“春”与“宫怨”密合无间地表现出来。请结合全诗,分析这一特点。(6分)

15.C【解析】C项,第五、六句是写眼前之景,不是回忆 之景。

16.①诗歌前四句写宫女的“宫怨”,五六句从镜前宫女转 到室外春景。这两句写景,是围绕着宫女的所感(“风 暖")、所闻(“鸟声”)与所见(“花影”)来写的。②临镜 的宫女怨苦至极,无意中又发现了自然界的春天,以乐 景衬托出她心中无春的寂寞空虚之感。景中之情与前 面所抒写的“宫怨'‘是一脉相承的。③最后两句由眼前 的“春景”,使宫女想起了入宫以前每年在家乡溪水边 采莲的欢乐情景,以往日的欢乐反衬出今日的“宫怨" 之深。(每点2分)

广东省佛山市南海区西樵高级中学2021届高三下学期2月月考语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

梦天

李贺

老兔寒蟾①泣天色,云楼半开壁斜白。

玉轮轧露湿团光,鸾珮②相逢桂香陌。

黄尘清水③三山下,更变千年如走马。

遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。

[注]①老兔寒蟾,神话传说中住在月宫里的兔和蟾。②鸾佩,雕刻着鸾凤的玉佩,这里代指仙女。③黄尘清水,有沧海桑田之意。

15.下列对这首诗内容的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.一、二句诗人梦游上天,阴冷雨寒,仿佛在为月宫的兔和蟾悲泣;忽然云开月出,明亮起来。

B.四至六句诗人想象飞人月宫后同仙女谈话,人间沧海桑田,变化很快,感觉“千年如走马”。

C.七、八句诗人遥望人间,感觉大地上的九州有如九点“烟尘”,东海如同被打翻了的一杯水。

D.诗人先通过描写天上仙境来表情达意;进而俯视人间,寄寓了诗人对人世沧桑的感慨。

16.李贺的诗歌具有变幻奇谲的特色,请结合本诗简要分析。(6分)

15.A【解析】本题考查理解赏析诗歌内容和情感的能力。“阴冷雨寒,仿佛在为月宫的兔和蟾悲泣”理解错误,应是“阴冷雨寒,仿佛是月宫的兔和蟾在悲泣”。

16.①想象奇特:诗人把阴冷雨寒想象为玉兔和寒蟾在悲泣,把云层裂开后的景象想象成房屋楼阁,把明月在云雾中飘过说成是“玉轮轧露”,还幻想在月宫与仙女相遇并交谈。②构思巧妙:此诗写梦游月宫的情景,前四句写在月宫之所见,后四句写在月宫看人世,天上人间,浑然一体,曲折地反映了诗人现实生活的苦闷。(每点3分,意思对即可)

【解析】本题考查理解分析诗歌风格的能力。一般从内容、主题和构思等角度分析,解答本题要结合诗句具体分析内容,理解诗意,进而分析诗歌的构思和主题。

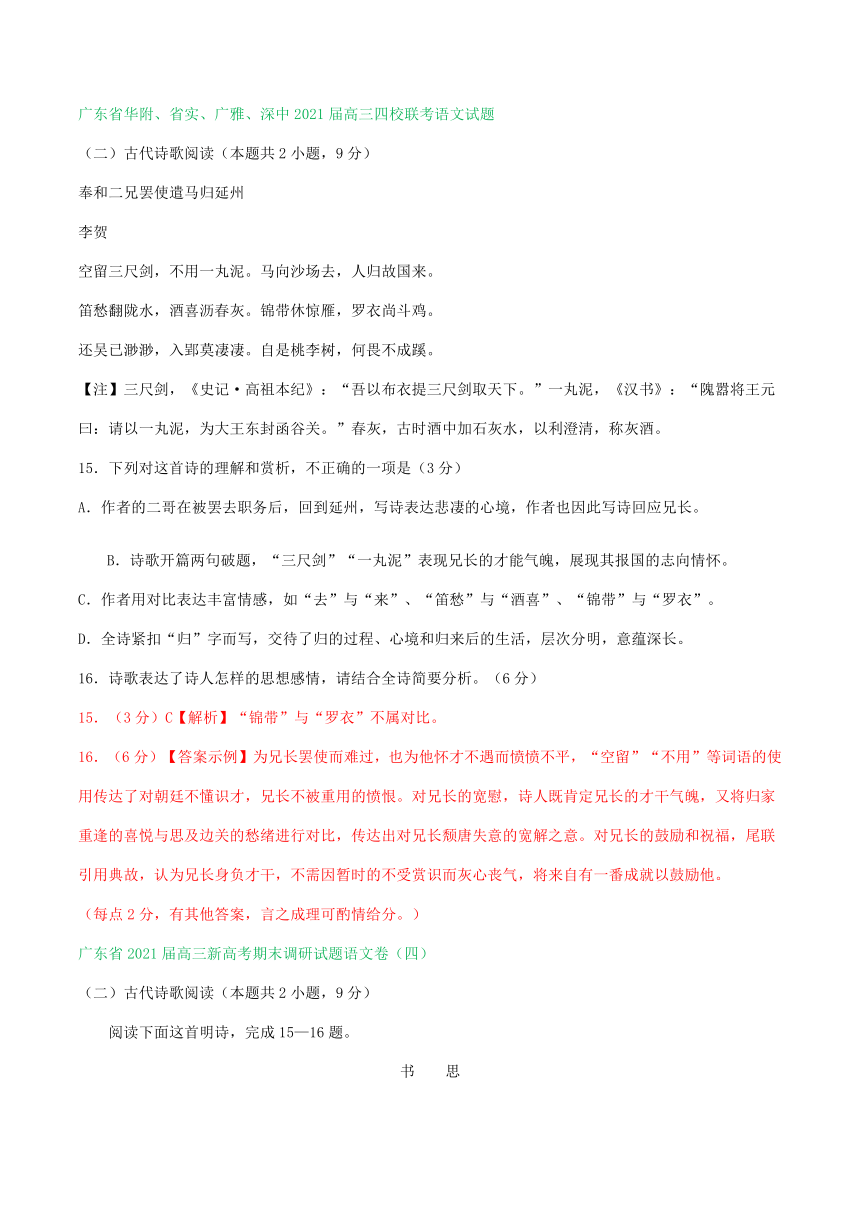

广东省华附、省实、广雅、深中2021届高三四校联考语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

奉和二兄罢使遣马归延州

李贺

空留三尺剑,不用一丸泥。马向沙场去,人归故国来。

笛愁翻陇水,酒喜沥春灰。锦带休惊雁,罗衣尚斗鸡。

还吴已渺渺,入郢莫凄凄。自是桃李树,何畏不成蹊。

【注】三尺剑,《史记·高祖本纪》:“吾以布衣提三尺剑取天下。”一丸泥,《汉书》:“隗嚣将王元曰:请以一丸泥,为大王东封函谷关。”春灰,古时酒中加石灰水,以利澄清,称灰酒。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.作者的二哥在被罢去职务后,回到延州,写诗表达悲凄的心境,作者也因此写诗回应兄长。

B.诗歌开篇两句破题,“三尺剑”“一丸泥”表现兄长的才能气魄,展现其报国的志向情怀。

C.作者用对比表达丰富情感,如“去”与“来”、“笛愁”与“酒喜”、“锦带”与“罗衣”。

D.全诗紧扣“归”字而写,交待了归的过程、心境和归来后的生活,层次分明,意蕴深长。

16.诗歌表达了诗人怎样的思想感情,请结合全诗简要分析。(6分)

15.(3分)C【解析】“锦带”与“罗衣”不属对比。

16.(6分)【答案示例】为兄长罢使而难过,也为他怀才不遇而愤愤不平,“空留”“不用”等词语的使用传达了对朝廷不懂识才,兄长不被重用的愤恨。对兄长的宽慰,诗人既肯定兄长的才干气魄,又将归家重逢的喜悦与思及边关的愁绪进行对比,传达出对兄长颓唐失意的宽解之意。对兄长的鼓励和祝福,尾联引用典故,认为兄长身负才干,不需因暂时的不受赏识而灰心丧气,将来自有一番成就以鼓励他。

(每点2分,有其他答案,言之成理可酌情给分。)

广东省2021届高三新高考期末调研试题语文卷(四)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首明诗,完成15—16题。

书 思

江盈科①

万里滇云寄一官,云涯归路正漫漫。

荒烟远浦迷春色,细雨孤城酿暮寒。

乡思隔年频入梦,客愁向晚只凭栏。

可怜寂寞谁相对,细把梅花独自看②。

【注】①江盈科:字进之,桃源(今属湖南)人。明万历二十年进土,除长洲知县,授吏部主事,累官四川佥事。这首诗是他在云南任职时写的。②细把梅花独自看:出自南朝陆凯《赠范晔诗》“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联用夸张手法写离乡之遥远,“寄”字用得很好,有宦游在外身似浮萍之感。

B.第五句描写乡思之浓,只有在梦里频回故乡;“隔年”写间隔时间之长,自冬及春。

C.第六句先点明情感,然后用“向晚”的时间和“凭栏”的动作渲染客愁乡思。

D.尾联用典,以象征高洁孤傲的梅花来表达自己孤独的情绪和对友人的思念之情。

16、本诗颔联写得很有特色,试简要赏析。(6分

15、D【解析】“象征高洁孤傲的梅花”与诗境不符。梅花作为四君子之一,确实是高洁孤傲、坚忍不拔等 精神的象征,但在此诗中它没有这些含意,只是对友人的思念的寄托。

16、①注重视角的变换,既有远处江浦的荒烟春色,又有近处孤城的细雨暮寒,有远有近,画面极富层次感。 ②诗人运用借景抒情等手法,通过描写凄迷的春色、孤独的城池、寒冷的傍晚,使景物染上了一层悲哀的色调,含蓄蕴藉地表达了自己浓重的思乡之情、孤独之感。③精于炼字,颔联用一“迷”字写出远处春色的隐约迷蒙之感,“酿”字写出孤城的寒气凝结之重。(每点2分)

广东省佛山市顺德区2020-2021学年高三上学期第三次质检语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题、

重有感①

李商隐

玉帐牙旗得上游,安危须共主君忧。

窦融②表已来关右,陶侃③军宜次石头。

岂有蛟龙愁失水,更无鹰隼与高秋。

昼号夜哭兼幽显,早晚星关雪涕收?

[注]①唐文宗时,宦官专权,皇帝失去权力和自由,昭义军节度使刘从课上表并准备起兵征讨,但朝廷处境依旧,作者有感于此而写了这首诗。②窦融:东汉初人,任梁州牧。此处指代刘从谏上疏声讨宦官。③陶侃:东晋时荆州刺史,时苏峻叛乱,陶侃被推为讨伐苏峻的盟主,后在石头城杀了苏峻。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首句写刘从谏军事上据有极便利的形势,完全有平定宦官之乱的条件,以引出下句。

B.次句紧承上句,指出作为一员重臣理应与君主共忧患,“须”字强调义不容辞的责任。

C.颔联运用典故写刘从谏上表声讨宦官之事,表达了对刘从课进军平乱的担忧和失望。

D.末联借眼下的京城仍是一片悲惨恐怖气氛来表达作者对国家命运忧急如焚的感情。

16.颈联常为人津津乐道,请结合诗句进行简要赏析。(6分):

15.C “表达了对刘从谏进军平乱的担忧和失望”理解错误,应是表达了对刘从谏进军平乱的期望。

16.①颈联中用了两个比喻,“蛟龙愁失水”喻指皇帝长期失去权力和自由,“鹰隼与高秋”喻指忠于朝廷的猛将奋起反击宦官。两个比喻的使用使诗歌更加含蓄,耐人寻味。

②“岂有”点明这是根本不应出现的,然而却是已成事实,表达强烈的义愤和对这种局面的不能容忍;“更无”点明这是理应出现却竟未出现的局面,表达了诗人的忧虑和失望。(每点3分,意思对即可)

广东省平远县高级中学校2021届高三上学期第五次月考(1月)语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成 15~16 题。

与颜钱塘①登樟亭望潮作

孟浩然

百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。

府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥②宽。

惊涛来似雪,一坐凛生寒。

[注] ①颜钱塘:指钱塘县令颜某,古人习惯以地名称该地行政长官。②渤澥:渤海的古称。

15.下面对这首唐诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“鸣弦暂辍弹”暗用孔子弟子宓子贱任单父县县令时鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,

称赞颜钱塘善理政。

B.前四句写观潮盛况。钱塘潮吸引了大量的观赏者,人们纷纷来到钱塘江边,等着看江潮

涌起的壮观美景。

C.“凛生寒”呼应着“来似雪”,从观潮人的触觉感受来写,尤为奇警,使人感到江潮扑面而来,凛然生寒。

D.孟浩然在诗中刻画的山水形象常常与他本人的气质合而为一,本诗中“钱塘潮”的形象就与诗人淡泊洒脱的气质一致。

16.本诗与宋代潘阆的《酒泉子·长忆观潮》词,被评家誉为咏钱塘潮的“双璧”。本诗是怎样表现钱塘潮的?请结合本诗分析。(6分)

(二)古代诗歌阅读(9分)

15.D(本诗中的钱塘潮形象不是淡泊洒脱,是雄健壮美)

16.①多感官结合。“百里闻雷震”“惊涛来似雪”“一坐凛生寒”分别从听觉、视觉和触觉等方面来表现钱塘潮声势巨大,惊心动魄。 ②侧面表现。通过观潮的人来侧面表现钱塘潮,写人们听潮、出观、待潮、观潮、观感,层层渲染,来表现钱塘潮的奇观。③比喻。“惊涛来似雪”通过比喻手法,正面描绘江潮涌来喷雪溅珠的情景,令人惊心动魄。(一条2分。答“虚实结合”酌情给分。虚是“百里闻雷震”,遥闻潮声,想象大潮的壮观;实是“惊涛来似雪”,正面写大潮的雄奇伟丽。)

《与颜钱塘登樟亭望潮作》赏析:

“百里闻雷震,鸣弦暂辍弹”,未见江潮,先闻其声,潮声巨大,犹如雷震,并且震动百里。首句五个字渲染出江潮的磅礴气势,先声夺人,很有力量。次句描述县令暂停公务前往观潮,字面上却以“鸣弦辍弹”出之,暗用孔子弟子宓子贱任单公县县令时,鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,称赞颜钱塘善理政。三、四句写人们连骑涌出,急速赶到江岸上观潮,进一步渲染气氛。五、六句描绘钱塘江潮到来的壮丽景象。但诗人不是直接写潮,上句以秋云迥衬托江潮远远而来,下句借浮天渤澥表现潮的浩阔,充分地表现出大潮澎湃激荡的伟力。到了“惊涛来似雪”,才正面描绘江潮涌来,喷雪溅珠,惊心动魄。但立刻又以“一坐凛生寒”收束全篇,戛然而止。“凛生寒”呼应着“来似雪”,从观潮人的触觉感受来写,尤为奇警,使读者也感到江潮扑面而来,凛然生寒。一般观潮诗往往只极力描写大潮的雄伟壮丽,而这首诗从人和潮两方面来写。写人主要写听潮,写出观,写待潮,写观潮,写观感,写出了观潮的全过程。写潮用了一虚笔一实笔:虚是“百里闻雷震”,写遥闻潮声;实是“惊涛来似雪”,正面写大潮的雄奇伟丽

广东省揭阳市2021届高三下学期开学教学质量测试语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗.完成15 - 16题。

观田家韦应物

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此起。

丁壮俱在野,场圃亦就理。

归来景常晏①,饮犊西涧水。

饥劬②不自苦,膏泽③且为喜。

仓禀无宿储,徭役犹未已。

方惭不耕者,禄食出闾里。

[注]①景常晏:指天晚。⑦劬:劳苦。③膏泽:滋养土壤的雨水。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A、这是一首古体诗,诗歌一、二句就写出了一幅春雨之下万物复苏、一派生机的田野之景。

B.惊蛰时令正是春耕之际,农家起早摸黑劳作的身影出现在田野上、菜园里、山涧边。

C.“饥劬不自苦,膏泽且为喜”的大意是农人勤劳朴实,辛苦劳作不觉苦,春雨润禾便喜上眉梢。

D.诗歌最后,诗人看到官家粮仓无粮,百姓背负沉重的徭役,批判了官吏对百姓的不体恤。

16、近代著名学者王文濡认为本诗最后两句“结束入神”,请结合整首诗歌,谈谈诗人是怎样做到这一点的。(6分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15、D本项中“诗人看到官家粮仓无粮”不对,应该是“诗人看到农家粮仓没有余粮”:“批判官吏对百姓的不体恤”不准确,诗歌的最后,作者是以观作结,“方惭”一词,表达出作者对自己宦游食禄生活的自责。

16、【答案】诗人先通过观察田间农民劳作,以质朴的语言,描写了农民劳作的辛苦。接着将农人终年劳作与家无余粮、生活饥贫作对比,进而揭示了其中的原因:赋税徭役的繁重。同时,又将耕种者和食禄者作对比,揭露了当时社会制度的不合理。诗歌最后两句,作者进行了自省,身为朝廷官员不从事耕种,俸禄却来自百姓,心中顿感惭愧,表现了一个封建官吏的良知,提升了全诗的格调,升华了诗歌的主旨。

【6分。描写内容,2分;对比手法分析,2分;自我反思,2分】

广东省东莞市光明中学2021届高三第二学期期初考试语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15一16题

春宫怨 杜荀鹤[注]

早被婵娟误。欲妆临镜慵。

承恩不在貌,教妾若为容?

风暖鸟声碎,日高花影重。

年年越溪女,相忆采芙蓉。

[注]杜荀鹤:唐朝诗人。出身寒微,中年始中进视,仍未授官,乃返乡闲居。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是〔3分)

A.“早”字仿佛从心灵深处发出的一声深长的叹息,说明被误之久。

B.三、四句用幽怨的反问语气,进一步写出了宫女欲妆又罢的心情

C.后四句写宫女回忆起入宫以前每年在家乡溪水边采莲的欢乐情景。

D.从整首诗来看,诗人不只是在代宫女寄怨写恨,同时也是自况。

16.有诗评家认为这首诗传神地把“春”与“宫怨”密合无间地表现出来。请结合全诗,分析这一特点。(6分)

15.C【解析】C项,第五、六句是写眼前之景,不是回忆 之景。

16.①诗歌前四句写宫女的“宫怨”,五六句从镜前宫女转 到室外春景。这两句写景,是围绕着宫女的所感(“风 暖")、所闻(“鸟声”)与所见(“花影”)来写的。②临镜 的宫女怨苦至极,无意中又发现了自然界的春天,以乐 景衬托出她心中无春的寂寞空虚之感。景中之情与前 面所抒写的“宫怨'‘是一脉相承的。③最后两句由眼前 的“春景”,使宫女想起了入宫以前每年在家乡溪水边 采莲的欢乐情景,以往日的欢乐反衬出今日的“宫怨" 之深。(每点2分)

广东省佛山市南海区西樵高级中学2021届高三下学期2月月考语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

梦天

李贺

老兔寒蟾①泣天色,云楼半开壁斜白。

玉轮轧露湿团光,鸾珮②相逢桂香陌。

黄尘清水③三山下,更变千年如走马。

遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。

[注]①老兔寒蟾,神话传说中住在月宫里的兔和蟾。②鸾佩,雕刻着鸾凤的玉佩,这里代指仙女。③黄尘清水,有沧海桑田之意。

15.下列对这首诗内容的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.一、二句诗人梦游上天,阴冷雨寒,仿佛在为月宫的兔和蟾悲泣;忽然云开月出,明亮起来。

B.四至六句诗人想象飞人月宫后同仙女谈话,人间沧海桑田,变化很快,感觉“千年如走马”。

C.七、八句诗人遥望人间,感觉大地上的九州有如九点“烟尘”,东海如同被打翻了的一杯水。

D.诗人先通过描写天上仙境来表情达意;进而俯视人间,寄寓了诗人对人世沧桑的感慨。

16.李贺的诗歌具有变幻奇谲的特色,请结合本诗简要分析。(6分)

15.A【解析】本题考查理解赏析诗歌内容和情感的能力。“阴冷雨寒,仿佛在为月宫的兔和蟾悲泣”理解错误,应是“阴冷雨寒,仿佛是月宫的兔和蟾在悲泣”。

16.①想象奇特:诗人把阴冷雨寒想象为玉兔和寒蟾在悲泣,把云层裂开后的景象想象成房屋楼阁,把明月在云雾中飘过说成是“玉轮轧露”,还幻想在月宫与仙女相遇并交谈。②构思巧妙:此诗写梦游月宫的情景,前四句写在月宫之所见,后四句写在月宫看人世,天上人间,浑然一体,曲折地反映了诗人现实生活的苦闷。(每点3分,意思对即可)

【解析】本题考查理解分析诗歌风格的能力。一般从内容、主题和构思等角度分析,解答本题要结合诗句具体分析内容,理解诗意,进而分析诗歌的构思和主题。

广东省华附、省实、广雅、深中2021届高三四校联考语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

奉和二兄罢使遣马归延州

李贺

空留三尺剑,不用一丸泥。马向沙场去,人归故国来。

笛愁翻陇水,酒喜沥春灰。锦带休惊雁,罗衣尚斗鸡。

还吴已渺渺,入郢莫凄凄。自是桃李树,何畏不成蹊。

【注】三尺剑,《史记·高祖本纪》:“吾以布衣提三尺剑取天下。”一丸泥,《汉书》:“隗嚣将王元曰:请以一丸泥,为大王东封函谷关。”春灰,古时酒中加石灰水,以利澄清,称灰酒。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.作者的二哥在被罢去职务后,回到延州,写诗表达悲凄的心境,作者也因此写诗回应兄长。

B.诗歌开篇两句破题,“三尺剑”“一丸泥”表现兄长的才能气魄,展现其报国的志向情怀。

C.作者用对比表达丰富情感,如“去”与“来”、“笛愁”与“酒喜”、“锦带”与“罗衣”。

D.全诗紧扣“归”字而写,交待了归的过程、心境和归来后的生活,层次分明,意蕴深长。

16.诗歌表达了诗人怎样的思想感情,请结合全诗简要分析。(6分)

15.(3分)C【解析】“锦带”与“罗衣”不属对比。

16.(6分)【答案示例】为兄长罢使而难过,也为他怀才不遇而愤愤不平,“空留”“不用”等词语的使用传达了对朝廷不懂识才,兄长不被重用的愤恨。对兄长的宽慰,诗人既肯定兄长的才干气魄,又将归家重逢的喜悦与思及边关的愁绪进行对比,传达出对兄长颓唐失意的宽解之意。对兄长的鼓励和祝福,尾联引用典故,认为兄长身负才干,不需因暂时的不受赏识而灰心丧气,将来自有一番成就以鼓励他。

(每点2分,有其他答案,言之成理可酌情给分。)

广东省2021届高三新高考期末调研试题语文卷(四)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首明诗,完成15—16题。

书 思

江盈科①

万里滇云寄一官,云涯归路正漫漫。

荒烟远浦迷春色,细雨孤城酿暮寒。

乡思隔年频入梦,客愁向晚只凭栏。

可怜寂寞谁相对,细把梅花独自看②。

【注】①江盈科:字进之,桃源(今属湖南)人。明万历二十年进土,除长洲知县,授吏部主事,累官四川佥事。这首诗是他在云南任职时写的。②细把梅花独自看:出自南朝陆凯《赠范晔诗》“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。

15、下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联用夸张手法写离乡之遥远,“寄”字用得很好,有宦游在外身似浮萍之感。

B.第五句描写乡思之浓,只有在梦里频回故乡;“隔年”写间隔时间之长,自冬及春。

C.第六句先点明情感,然后用“向晚”的时间和“凭栏”的动作渲染客愁乡思。

D.尾联用典,以象征高洁孤傲的梅花来表达自己孤独的情绪和对友人的思念之情。

16、本诗颔联写得很有特色,试简要赏析。(6分

15、D【解析】“象征高洁孤傲的梅花”与诗境不符。梅花作为四君子之一,确实是高洁孤傲、坚忍不拔等 精神的象征,但在此诗中它没有这些含意,只是对友人的思念的寄托。

16、①注重视角的变换,既有远处江浦的荒烟春色,又有近处孤城的细雨暮寒,有远有近,画面极富层次感。 ②诗人运用借景抒情等手法,通过描写凄迷的春色、孤独的城池、寒冷的傍晚,使景物染上了一层悲哀的色调,含蓄蕴藉地表达了自己浓重的思乡之情、孤独之感。③精于炼字,颔联用一“迷”字写出远处春色的隐约迷蒙之感,“酿”字写出孤城的寒气凝结之重。(每点2分)

广东省佛山市顺德区2020-2021学年高三上学期第三次质检语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题、

重有感①

李商隐

玉帐牙旗得上游,安危须共主君忧。

窦融②表已来关右,陶侃③军宜次石头。

岂有蛟龙愁失水,更无鹰隼与高秋。

昼号夜哭兼幽显,早晚星关雪涕收?

[注]①唐文宗时,宦官专权,皇帝失去权力和自由,昭义军节度使刘从课上表并准备起兵征讨,但朝廷处境依旧,作者有感于此而写了这首诗。②窦融:东汉初人,任梁州牧。此处指代刘从谏上疏声讨宦官。③陶侃:东晋时荆州刺史,时苏峻叛乱,陶侃被推为讨伐苏峻的盟主,后在石头城杀了苏峻。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首句写刘从谏军事上据有极便利的形势,完全有平定宦官之乱的条件,以引出下句。

B.次句紧承上句,指出作为一员重臣理应与君主共忧患,“须”字强调义不容辞的责任。

C.颔联运用典故写刘从谏上表声讨宦官之事,表达了对刘从课进军平乱的担忧和失望。

D.末联借眼下的京城仍是一片悲惨恐怖气氛来表达作者对国家命运忧急如焚的感情。

16.颈联常为人津津乐道,请结合诗句进行简要赏析。(6分):

15.C “表达了对刘从谏进军平乱的担忧和失望”理解错误,应是表达了对刘从谏进军平乱的期望。

16.①颈联中用了两个比喻,“蛟龙愁失水”喻指皇帝长期失去权力和自由,“鹰隼与高秋”喻指忠于朝廷的猛将奋起反击宦官。两个比喻的使用使诗歌更加含蓄,耐人寻味。

②“岂有”点明这是根本不应出现的,然而却是已成事实,表达强烈的义愤和对这种局面的不能容忍;“更无”点明这是理应出现却竟未出现的局面,表达了诗人的忧虑和失望。(每点3分,意思对即可)

广东省平远县高级中学校2021届高三上学期第五次月考(1月)语文试题

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成 15~16 题。

与颜钱塘①登樟亭望潮作

孟浩然

百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。

府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥②宽。

惊涛来似雪,一坐凛生寒。

[注] ①颜钱塘:指钱塘县令颜某,古人习惯以地名称该地行政长官。②渤澥:渤海的古称。

15.下面对这首唐诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“鸣弦暂辍弹”暗用孔子弟子宓子贱任单父县县令时鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,

称赞颜钱塘善理政。

B.前四句写观潮盛况。钱塘潮吸引了大量的观赏者,人们纷纷来到钱塘江边,等着看江潮

涌起的壮观美景。

C.“凛生寒”呼应着“来似雪”,从观潮人的触觉感受来写,尤为奇警,使人感到江潮扑面而来,凛然生寒。

D.孟浩然在诗中刻画的山水形象常常与他本人的气质合而为一,本诗中“钱塘潮”的形象就与诗人淡泊洒脱的气质一致。

16.本诗与宋代潘阆的《酒泉子·长忆观潮》词,被评家誉为咏钱塘潮的“双璧”。本诗是怎样表现钱塘潮的?请结合本诗分析。(6分)

(二)古代诗歌阅读(9分)

15.D(本诗中的钱塘潮形象不是淡泊洒脱,是雄健壮美)

16.①多感官结合。“百里闻雷震”“惊涛来似雪”“一坐凛生寒”分别从听觉、视觉和触觉等方面来表现钱塘潮声势巨大,惊心动魄。 ②侧面表现。通过观潮的人来侧面表现钱塘潮,写人们听潮、出观、待潮、观潮、观感,层层渲染,来表现钱塘潮的奇观。③比喻。“惊涛来似雪”通过比喻手法,正面描绘江潮涌来喷雪溅珠的情景,令人惊心动魄。(一条2分。答“虚实结合”酌情给分。虚是“百里闻雷震”,遥闻潮声,想象大潮的壮观;实是“惊涛来似雪”,正面写大潮的雄奇伟丽。)

《与颜钱塘登樟亭望潮作》赏析:

“百里闻雷震,鸣弦暂辍弹”,未见江潮,先闻其声,潮声巨大,犹如雷震,并且震动百里。首句五个字渲染出江潮的磅礴气势,先声夺人,很有力量。次句描述县令暂停公务前往观潮,字面上却以“鸣弦辍弹”出之,暗用孔子弟子宓子贱任单公县县令时,鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,称赞颜钱塘善理政。三、四句写人们连骑涌出,急速赶到江岸上观潮,进一步渲染气氛。五、六句描绘钱塘江潮到来的壮丽景象。但诗人不是直接写潮,上句以秋云迥衬托江潮远远而来,下句借浮天渤澥表现潮的浩阔,充分地表现出大潮澎湃激荡的伟力。到了“惊涛来似雪”,才正面描绘江潮涌来,喷雪溅珠,惊心动魄。但立刻又以“一坐凛生寒”收束全篇,戛然而止。“凛生寒”呼应着“来似雪”,从观潮人的触觉感受来写,尤为奇警,使读者也感到江潮扑面而来,凛然生寒。一般观潮诗往往只极力描写大潮的雄伟壮丽,而这首诗从人和潮两方面来写。写人主要写听潮,写出观,写待潮,写观潮,写观感,写出了观潮的全过程。写潮用了一虚笔一实笔:虚是“百里闻雷震”,写遥闻潮声;实是“惊涛来似雪”,正面写大潮的雄奇伟丽