统编版语文八年级下册第一单元诊断性检测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第一单元诊断性检测试题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-26 20:06:09 | ||

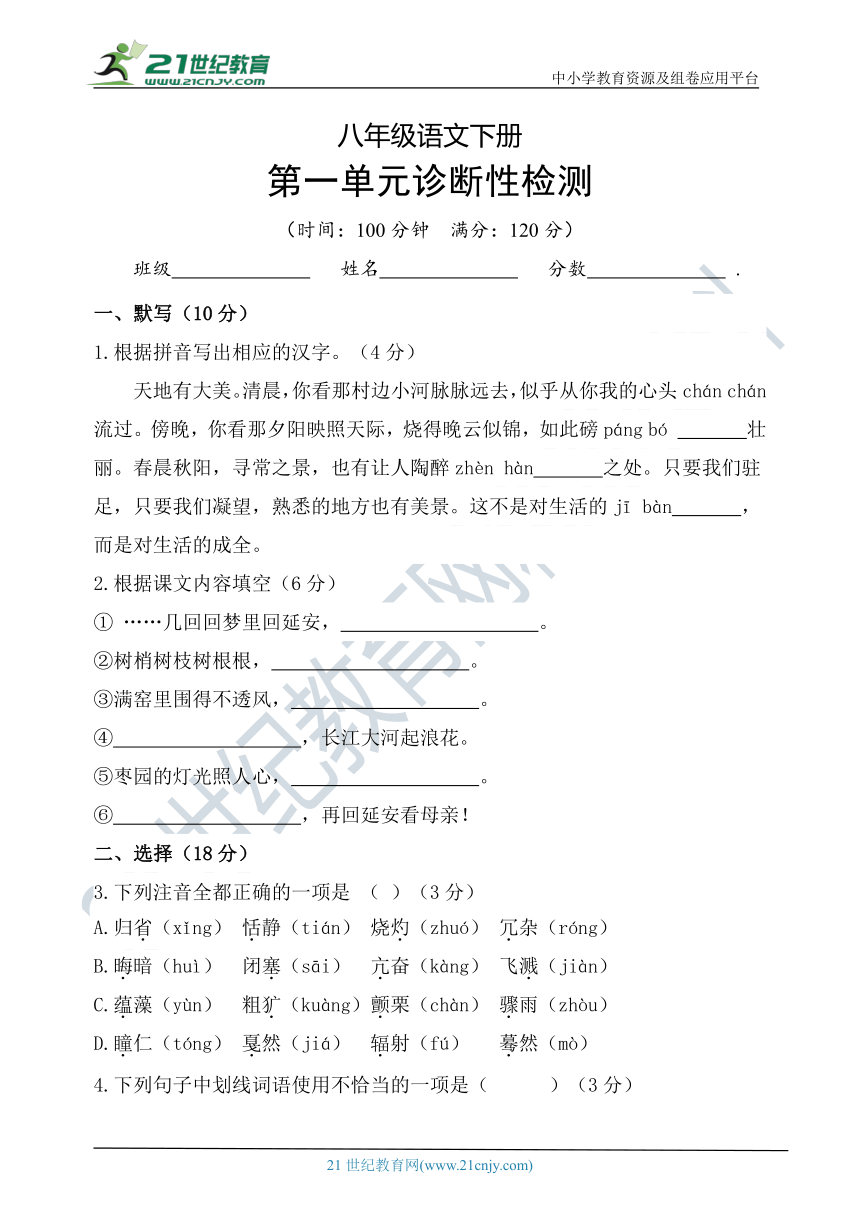

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级语文下册

第一单元诊断性检测

(时间:100分钟

满分:120分)

班级

姓名

分数

.

一、默写(10分)

1.根据拼音写出相应的汉字。(4分)

天地有大美。清晨,你看那村边小河脉脉远去,似乎从你我的心头chán

chán

流过。傍晚,你看那夕阳映照天际,烧得晚云似锦,如此磅páng

bó

壮丽。春晨秋阳,寻常之景,也有让人陶醉zhèn

hàn

之处。只要我们驻足,只要我们凝望,熟悉的地方也有美景。这不是对生活的jī

bàn

,而是对生活的成全。

2.根据课文内容填空(6分)

①

……几回回梦里回延安,

。

②树梢树枝树根根,

。?

③满窑里围得不透风,

。

④

,长江大河起浪花。

⑤枣园的灯光照人心,

。

⑥

,再回延安看母亲!

二、选择(18分)

3.下列注音全都正确的一项是

(

)(3分)

A.归省(xǐng)

恬静(tián)

烧灼(zhuó)

冗杂(róng)

B.晦暗(huì)

闭塞(sāi)

亢奋(kàng)

飞溅(jiàn)

C.蕴藻(yùn)

粗犷(kuàng)颤栗(chàn)

骤雨(zhòu)

D.瞳仁(tóng)

戛然(jiá)

辐射(fú)

蓦然(mò)

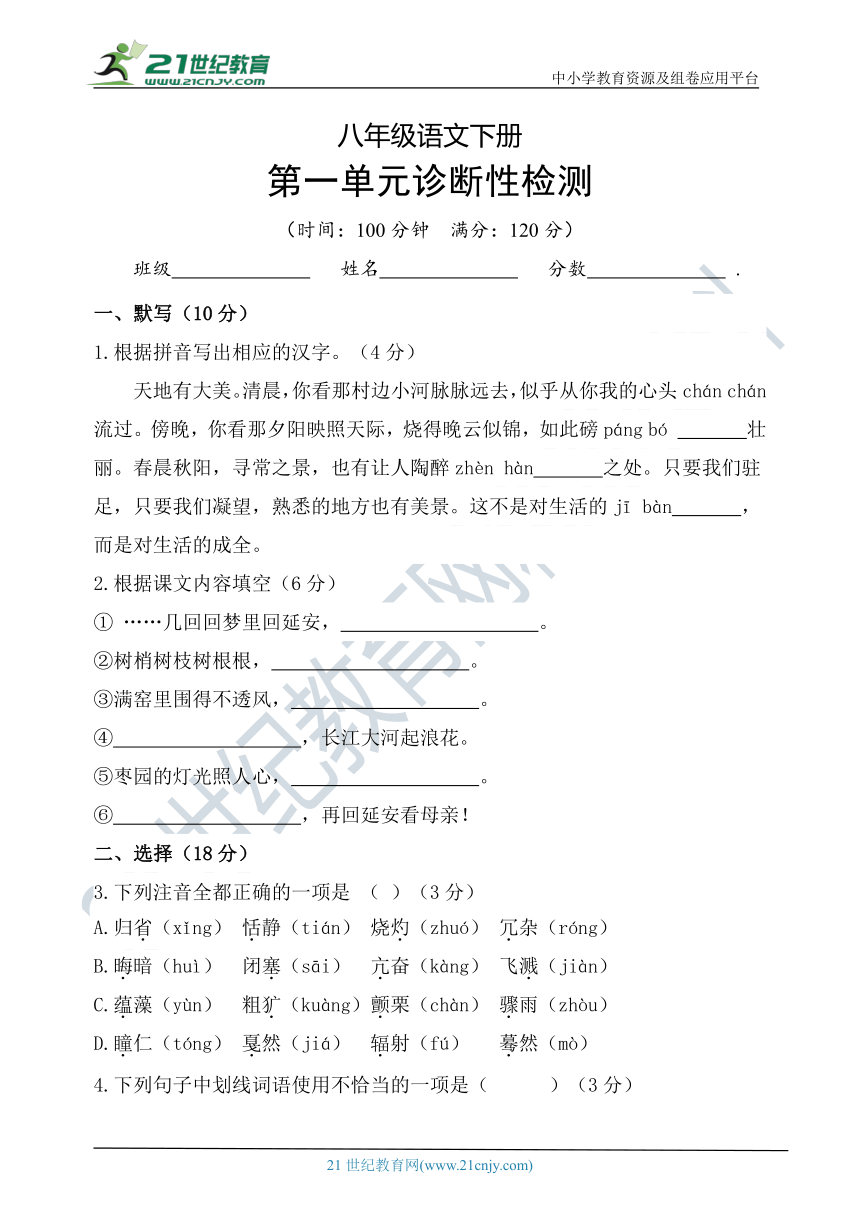

4.下列句子中划线词语使用不恰当的一项是(?

?

)(3分)

A.《流浪地球》中主人公点燃木星的过程惊心动魄。

B.垃圾的恶臭不时飘进房里,男生公寓楼的脏乱环境令人叹为观止。

C.这支乐曲,旋律急促,气势宏伟,在高潮时戛然而止,转向低沉,让人回味无穷。

D.只有大彻大悟、具有大智慧的人才当得起这个称号。

5.下列句子中,没有语病的一项是(

)(3分)

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们能否弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.三班能够有感情诵读《安塞腰鼓》的同学超过30人,比起四班来可是强多了。

D.通过观看腰鼓表演,使我领略到了陕西汉子的豪迈激情。

6.下列关于《社戏》表述错误的一项(

)(3分)

A.《社戏》选自《呐喊》,体裁是小说。作者鲁迅,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

B.《社戏》一文作者以饱含深情的笔触,写出了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

D.作品刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,期中最突出的是双喜。

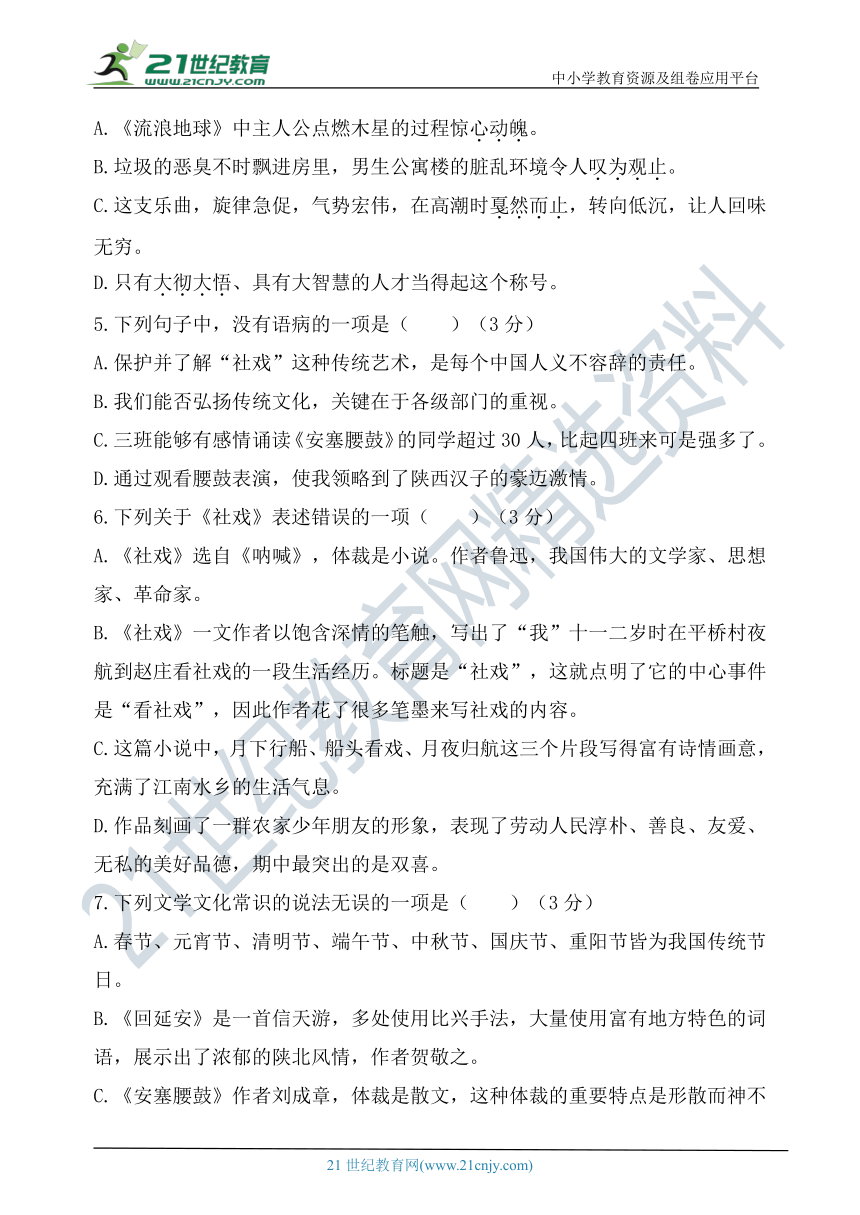

7.下列文学文化常识的说法无误的一项是(

)(3分)

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节皆为我国传统节日。

B.《回延安》是一首信天游,多处使用比兴手法,大量使用富有地方特色的词语,展示出了浓郁的陕北风情,作者贺敬之。

C.《安塞腰鼓》作者刘成章,体裁是散文,这种体裁的重要特点是形散而神不散。

D.《灯笼》这篇小说的作者是吴伯萧,我国当代著名文学家和教育家。

8.下列分析不恰当的一项是(

)(3分)

A.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(使用拟人修辞,化静为动,写出了船行进的速度之快,也反映出“我”对一直没到赵庄感到焦急和不满。)

B.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。(如同羊羔吮吸着乳汁,眼望着妈妈,是母亲用乳汁养育了孩子,是延安的小米饭使诗人成长,写出了延安对自己的养育之恩。)

C.《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓!”出现三次,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节和情绪向高潮发展,还提示了文章的内容层次。

D.《灯笼》一文中,作者顺着自己的思绪写来,孩童心性,往昔经历,乡情民俗,诗词典故,自然流淌出来,意绪纷繁,结尾处,情绪陡然一扬,表达自己做“灯笼下的马前卒”的誓愿。

三、综合学习与运用(8分)

9.学校举办

“寻访家乡文化”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。(4分)

①【寻访家乡名人】请照样子从家乡的历史名人中选一位做简要介绍。

示例:鲁迅,现代文学家、思想家、革命家。著((彷徨》,作《呐喊》,以笔代戈,战斗一生,铸就“民族魂”。

___________________________________________________________________

②【遍数家乡特产】请选择家乡的一种名优特产,为其拟写一则宣传语。(不超过20字)

___________________________________________________________________

10.2021年春节,人们响应政府号召,众志成城,抗击疫情。“居家过年”“工作地过年”成为大家的选择。(4分)

①在居家过年期间,你采用什么方式拜年?请举一例。

_____________________

_______________________________________

②在用新的方式拜年的同时,你是否还记得充满传统文化意蕴的旧年俗呢?请参照示例,写出一个你记忆中的旧年俗,并写出其内涵。

示例:吃年糕。年糕谐音年年高,过年吃年糕便有年年发财,一年更比一年高的寓意。

___________________________________________________________________

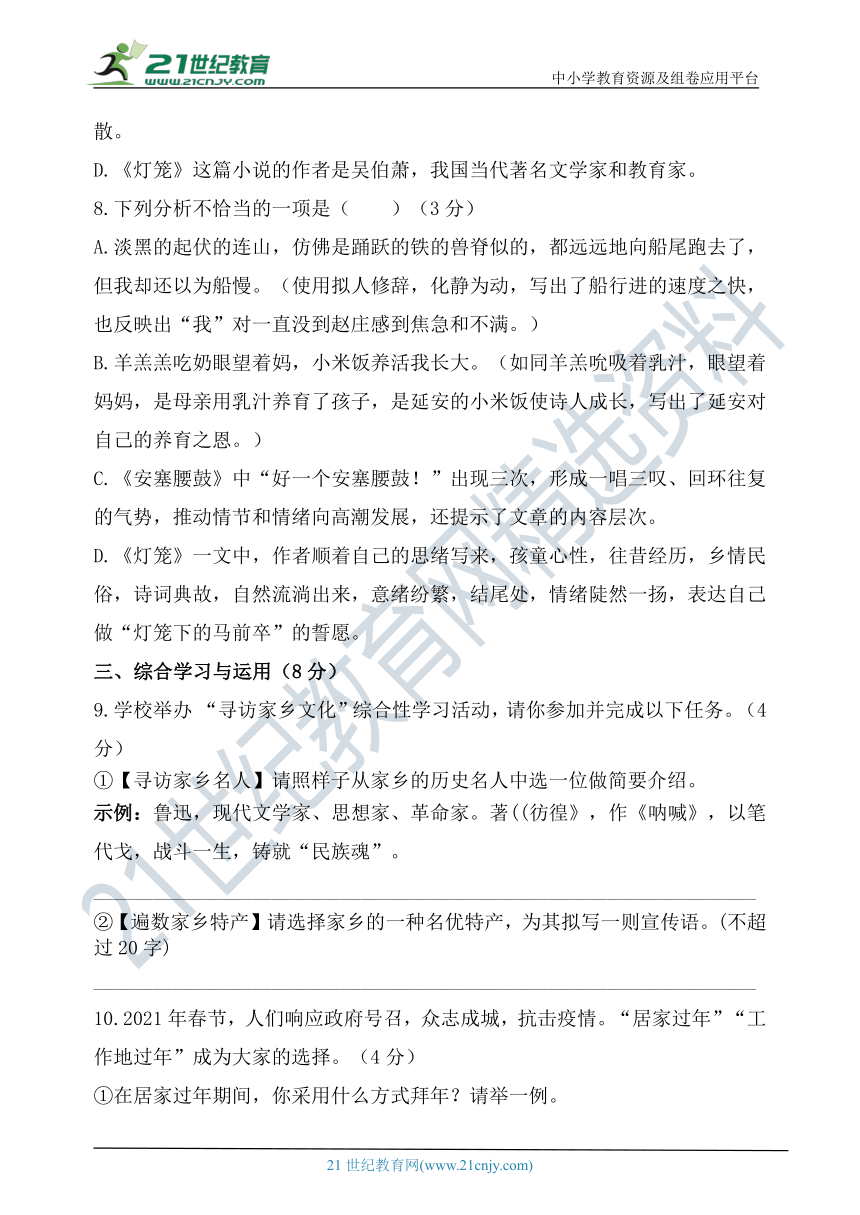

四、阅读(34分)

(一)春的锣鼓(15分)

乔忠延

①春,是从何时开始苏醒涌动的?

②是从崖畔上垂下第一枝黄灿灿的迎春花吗?不是,一枝独秀的迎春花,犹如从天地间穿过的第一只燕子,传递的仅仅是春将要到来的消息。是从漫山遍野红艳艳的山桃花吗?不是,芬芳竞艳的山桃花,犹如杨树梢头叽叽喳喳的喜鹊,那已是春盈满天地间的捷报。那春到底从何时开始苏醒涌动的?我固执地认为,从大年的威风锣鼓猛然爆发、齐声轰鸣,春便苏醒、便起步、便奔涌……

③在我童年的记忆里,春和我一样,都是贪睡的孩子。一旦入睡,就久久享受着酣梦,迟迟难以苏醒。那时,妈妈在枕头边摆好过年的新衣服、新棉帽,还有小鞭炮,可我就是赖在被窝里不想起床。忽然,我的眼睛灿亮,我一跃而起,穿上衣服,飞跑出去,恨不得长出一双翅膀,一下就能飞出好远。让我眼睛灿亮、一跃而起的,正是那翻江倒海般轰鸣的威风锣鼓。

④威风锣鼓,是我家乡山西临汾特有的打击乐。乐器很简单,就四样:锣、鼓、钹、铙。敲打时,鼓居中,铙、钹在鼓的四个角,锣围在外圈。这样组合在一起,演奏成一曲,能够迸发出惊心动魄的声威。有人描写过,如霹雳轰鸣,如暴雨倾盆。可我总觉得还不够劲,那锣鼓声,比霹雳还要威武,比暴雨还要狂猛。那气势,不是山呼海啸,胜过山呼海啸;不是石破天惊,胜过石破天惊。那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,能让懵懵懂懂的我奋然跃起,奔跑开来,跑向村正中的大院,随着激昂的声响,和村里的老老少少欢天喜地度过万象更新的大年初一。

⑤我无论如何也想象不出,汾河两岸的先辈们为何能缔造出威风锣鼓,并且用威风锣鼓激活每年这最重要、最隆盛的新春佳节。或许是我居住在黄土高原的缘故,春节来临时却没有一点点春天的气息。冰封河山、寒凝大地。正因为如此,我才一厢情愿地认为春和那个儿时的我一样,正在被窝里贪睡。需得猛击一掌,需得大吼一声,才能惊醒春,春才会迎着寒冽的西北风起步,奔走,直至奋跑,跑进万紫千红,跑进林茂禾盛,跑进五谷丰登。而如这一掌猛击、一声大吼一般,见气势、具活力的,无疑就是先辈们缔造的威风锣鼓。

⑥曾经沾沾自喜,以为破译了威风锣鼓蕴含的奥秘。然而,自从威风锣鼓被列入国家首批非物质文化遗产名录,我不得不重新鉴赏感悟其中的丰饶真谛。再观看锣鼓表演,耳边震荡的是多变的鼓点,胸中翻腾的竟然是李白的诗句,要么是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”;要么是“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”;要么是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”……同风起,壮思飞,长风破浪,直挂云帆,这才是威风锣鼓千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

⑦我曾经盯着被誉为鼓王的程三洪,用他打鼓的姿态解读威风锣鼓魅力的内涵。他那眼时睁时闭,臂时舞时停,腿时起时伏。我蓦然领悟,威风锣鼓的声威交织着多种力量,使用的是心力,张扬的是外力,积蕴的是内力,下压的是重力,上翘的是弹力,浑身喷射的是爆发力。毫无疑问,只有将精气神集于一身,融为一体,才能击打出波澜壮阔的声威。

⑧喜滋滋、笑盈盈的家乡儿女吃过阖家团聚的年夜饭,喝过人寿年丰的喜庆酒,一开大门,新年光临。信心满满的乡亲们早已挎着鼓,举着钹,持着锣,擎着铙,呐喊着飞步奔上场来。脚跟站定,双槌敲击,盈耳的全是滚滚春雷!

⑨在惊天动地的春雷声中,春草在萌动,春水在融冰,春在苏醒、奔涌,和着人们众志成城的热浪欢悦地奔涌,奔涌!

(有删改)

11.在作者笔下,威风锣鼓具有哪些魅力?请结合全文,简要概括。(3分)

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12.作者为什么觉得春天是从威风锣鼓的齐声轰鸣开始苏醒涌动的?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.第②段画线句使用了什么修辞手法,有何作用?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

14.文章最后一段有什么作用?请简要分析。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)艾叶香中寻玉佩(19分)

郑凤岭

①催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。湖岸被雨水浇出一片嫩绿,艾叶散发着清雅的香气。在这氤氲的艾香中,我又想起了儿时的情景。

②年幼的我跟在奶奶身后,走过村头的木桥:春花一片片,新生芦苇一丛丛。雨水打湿高高晾起的渔网,细细地流进湖里。我学着奶奶的样子,摘下一片嫩芽,仿佛闻到了那贴在锅里的艾饼的香甜。雨后积在艾叶上的水滴从指缝滑落,“滴答”声融入醒来的土地。

③沿着当年的田间小路,我又回到了老屋。老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。老屋南墙上,树枝支起的窗棂与木板拼成的门楣上方,挂着菖蒲与艾条。窗棂下摆着老旧的石磨,这磨由上下两块尺寸相同的短圆形石块做成,磨拐是用门前大楝树的枝做成的,一端连接在上磨,一端用绳索系挂在灶房的横梁上。我仿佛又听到石磨“吱吱”转动的响声,看到奶奶教我磨面的身影。奶奶推动磨拐,石磨每转动一周,我就往磨眼里添加一小瓢碎米粒。随着石磨一圈圈转动,细面就落在了磨盘里。奶奶在面粉里加入晾过的艾叶,拌匀,做成小饼,贴在锅灶上。生起红红的灶火,慢慢地煎。随着木制锅盖下滴进铁锅的水溅声,热气带着那艾的香、面的甜,飘满村落。

④推开奶奶的房门,那个老旧的木箱子静静地守在屋角。触摸脱去桐油的边框。那些往事愈加清晰。

⑤那年新年,奶奶打开木箱子,从箱底下摸出崭新的一角纸币。又从门楣上撕下一片红喜纸,包裹好,放在我贴身衣袋里,是给我的压岁钱。就在打开木箱那一刻,我看到了一支黄亮亮的竹笛,红线系着颗玉心佩。听父亲说,竹笛是爷爷生前留下的,玉心佩是奶奶的奶奶传下来的。

⑥再见玉心佩是在那个灾荒年,在遭遇连续的自然灾害后,村里人食不果腹,野菜不够充饥,我再没闻见艾饼的香气。清明节前几天,我看见奶奶戴起那多年未戴的玉心佩,去了一趟老镇。回来后,变戏法似的做出了艾叶饼。我跟随奶奶去上坟,祭祀仪式毕,奶奶给了我一块小艾饼,将剩下的全部分给了跟来的孩子们。

⑦奶奶上了年纪后,眼睛已看不见,她常坐在门槛上静静地听雨。有一段日子,奶奶倚在床上,连门槛也少坐。雨细细地下,风轻轻地吹,门楣上枯艾和菖蒲呜呜作响,好似远处隐约传来的竹笛声,我瞧见奶奶脸上浮现出少有的红晕,伸出小手抚摸奶奶的脸。静静地,听见奶奶自言自语小声说:“好你个外人,又来到我面前吹那好听的竹笛。”

⑧那之后,奶奶再没下过床。母亲打开奶奶的旧木箱,我看到了那黄亮的竹笛,却不见了系在竹笛上的玉心佩。祖辈以农耕为生,奶奶一世清贫,养育子女多人已属不易。家里原本就没有什么值钱的东西,唯有玉心佩。母亲翻遍了木箱的底,也未找到玉心佩,赶紧走到床前,贴在奶奶耳边问:“娘,那玉心佩呢?”奶奶不言语。母亲说:“是要给您老人家带走的。”奶奶用微弱的声音说:“要走了,还带那东西做啥?”奶奶走了,终究没说玉心佩在哪里。

⑨走出房门,雨停了,我又闻到空气中飘来的艾叶的清香。

(略有删改)

15.作者回忆了奶奶哪几件事情?请用简洁的语言概括在横线上。(2分)

①__________→教“我”磨面做饼→给“我”压岁钱→②__________→病中思念爷爷→临终不说玉佩的去向

16.请结合语境,按要求品析语言。(6分)

①催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。(说说加点字的表达效果)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

②老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。(从修辞的角度赏析这句话的妙处)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

17.联系上下文,研读文中第⑦段画线句,分析奶奶说这句话时的神态及情感。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

18下面对文章理解与分析不正确的一项是(

)(3分)

A.

第③段作者运用细节描写,再现了奶奶教“我”磨面做饼的情景,表达了“我”对奶奶的思念之情。

B.

老旧的木箱子装着奶奶最珍贵的物品,承载着奶奶最美好的情感。

C.

奶奶不说玉心佩的去向是因为玉心佩很值钱,担心家里后辈指责她。

D.

文中为我们呈现了一个勤劳、善良、慈爱、坚韧、痴情的奶奶形象。

19.玉心佩的去向,前文已有伏笔,请将它找出来,并结合前后文分析其作用。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

五、作文(50分)

20.鲁迅在《社戏》一文结尾中写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”人的一生是丰富多彩的,在时光赛道上,总有一些悄悄逝去的生活经历让人难以忘怀,让我们忍不住回头观望,或温暖,或开心,或烦恼……引人无限回想。

请以“那段__________的生活”为题,写一篇记叙文。

要求:(1)先将题目补充完整。横线上可填“温暖”“奋斗”“诗意”“幸福”……(2)文中不得出现真实的校名、姓名。(3)不少于600字。

诊断性检测一参考答案

一、1.潺潺?

?磅礴?

?震撼?

?

羁绊

2.①双手搂定宝塔山②亲山亲水有亲人?③脑畔上还响着脚步声

④一口口的米酒千万句话⑤延河滚滚喊“前进”

⑥身长翅膀吧脚生云?

二、3.D

4.B

5.C

6.

B

7.C

8.A

三、9.略

10.

①(示例)微信拜年。②例1:吃饺子。饺子谐音交子,过年吃饺子便有相交子时,交好运发大财的吉祥寓意。例2:吃汤圆。汤圆象征团团圆圆,过年吃汤圆有全家团圆幸福的寓意。

四、(一)11.有惊心动魄的声威,有气势,有活力,有千秋相传、万代不衰的永恒魅力,有波澜壮阔的声威。

12.威风锣鼓气势壮阔,那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,让村里的老老少少欢天喜地,给大地带来春的生机和活力。

13.运用了设问和比喻的修辞手法,激发读者的思考,生动形象地写出了“迎春花”和“山桃花”对于春天的作用,进而说明威风锣鼓才是促使春天苏醒涌动的,表现了作者对威风锣鼓的赞美之情。

14.结构上:照应开头。内容上:此处将锣鼓的声音形容为春雷,写出了威风锣鼓给大地带来生机和活力,鼓舞着人们为美好生活而努力奋斗,深化文章的主题。

(二)15.①奶奶摘艾叶?

②荒年做艾饼

16.①化静为动,传神地写出了山茶花红得鲜艳欲滴的形态。②“泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶”形成排比,强调了老屋的简朴,充分表达出“我”对老屋的亲切之感。

17.表现了奶奶娇羞的神态(“娇羞的样子”);表达出奶奶对爷爷深沉的爱和长久的思念。

18.C

19.“清明节前几天,我看见奶奶戴起那多年未戴的玉心佩,去了一趟老镇。回来后,变戏法似的做出了艾叶饼。”这句话暗示玉心佩已被卖掉,换成了米面。为后文没找到玉心佩作铺垫,表现了奶奶对家人的关爱。

20.略

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

八年级语文下册

第一单元诊断性检测

(时间:100分钟

满分:120分)

班级

姓名

分数

.

一、默写(10分)

1.根据拼音写出相应的汉字。(4分)

天地有大美。清晨,你看那村边小河脉脉远去,似乎从你我的心头chán

chán

流过。傍晚,你看那夕阳映照天际,烧得晚云似锦,如此磅páng

bó

壮丽。春晨秋阳,寻常之景,也有让人陶醉zhèn

hàn

之处。只要我们驻足,只要我们凝望,熟悉的地方也有美景。这不是对生活的jī

bàn

,而是对生活的成全。

2.根据课文内容填空(6分)

①

……几回回梦里回延安,

。

②树梢树枝树根根,

。?

③满窑里围得不透风,

。

④

,长江大河起浪花。

⑤枣园的灯光照人心,

。

⑥

,再回延安看母亲!

二、选择(18分)

3.下列注音全都正确的一项是

(

)(3分)

A.归省(xǐng)

恬静(tián)

烧灼(zhuó)

冗杂(róng)

B.晦暗(huì)

闭塞(sāi)

亢奋(kàng)

飞溅(jiàn)

C.蕴藻(yùn)

粗犷(kuàng)颤栗(chàn)

骤雨(zhòu)

D.瞳仁(tóng)

戛然(jiá)

辐射(fú)

蓦然(mò)

4.下列句子中划线词语使用不恰当的一项是(?

?

)(3分)

A.《流浪地球》中主人公点燃木星的过程惊心动魄。

B.垃圾的恶臭不时飘进房里,男生公寓楼的脏乱环境令人叹为观止。

C.这支乐曲,旋律急促,气势宏伟,在高潮时戛然而止,转向低沉,让人回味无穷。

D.只有大彻大悟、具有大智慧的人才当得起这个称号。

5.下列句子中,没有语病的一项是(

)(3分)

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们能否弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.三班能够有感情诵读《安塞腰鼓》的同学超过30人,比起四班来可是强多了。

D.通过观看腰鼓表演,使我领略到了陕西汉子的豪迈激情。

6.下列关于《社戏》表述错误的一项(

)(3分)

A.《社戏》选自《呐喊》,体裁是小说。作者鲁迅,我国伟大的文学家、思想家、革命家。

B.《社戏》一文作者以饱含深情的笔触,写出了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

D.作品刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,期中最突出的是双喜。

7.下列文学文化常识的说法无误的一项是(

)(3分)

A.春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节皆为我国传统节日。

B.《回延安》是一首信天游,多处使用比兴手法,大量使用富有地方特色的词语,展示出了浓郁的陕北风情,作者贺敬之。

C.《安塞腰鼓》作者刘成章,体裁是散文,这种体裁的重要特点是形散而神不散。

D.《灯笼》这篇小说的作者是吴伯萧,我国当代著名文学家和教育家。

8.下列分析不恰当的一项是(

)(3分)

A.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。(使用拟人修辞,化静为动,写出了船行进的速度之快,也反映出“我”对一直没到赵庄感到焦急和不满。)

B.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。(如同羊羔吮吸着乳汁,眼望着妈妈,是母亲用乳汁养育了孩子,是延安的小米饭使诗人成长,写出了延安对自己的养育之恩。)

C.《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓!”出现三次,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节和情绪向高潮发展,还提示了文章的内容层次。

D.《灯笼》一文中,作者顺着自己的思绪写来,孩童心性,往昔经历,乡情民俗,诗词典故,自然流淌出来,意绪纷繁,结尾处,情绪陡然一扬,表达自己做“灯笼下的马前卒”的誓愿。

三、综合学习与运用(8分)

9.学校举办

“寻访家乡文化”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。(4分)

①【寻访家乡名人】请照样子从家乡的历史名人中选一位做简要介绍。

示例:鲁迅,现代文学家、思想家、革命家。著((彷徨》,作《呐喊》,以笔代戈,战斗一生,铸就“民族魂”。

___________________________________________________________________

②【遍数家乡特产】请选择家乡的一种名优特产,为其拟写一则宣传语。(不超过20字)

___________________________________________________________________

10.2021年春节,人们响应政府号召,众志成城,抗击疫情。“居家过年”“工作地过年”成为大家的选择。(4分)

①在居家过年期间,你采用什么方式拜年?请举一例。

_____________________

_______________________________________

②在用新的方式拜年的同时,你是否还记得充满传统文化意蕴的旧年俗呢?请参照示例,写出一个你记忆中的旧年俗,并写出其内涵。

示例:吃年糕。年糕谐音年年高,过年吃年糕便有年年发财,一年更比一年高的寓意。

___________________________________________________________________

四、阅读(34分)

(一)春的锣鼓(15分)

乔忠延

①春,是从何时开始苏醒涌动的?

②是从崖畔上垂下第一枝黄灿灿的迎春花吗?不是,一枝独秀的迎春花,犹如从天地间穿过的第一只燕子,传递的仅仅是春将要到来的消息。是从漫山遍野红艳艳的山桃花吗?不是,芬芳竞艳的山桃花,犹如杨树梢头叽叽喳喳的喜鹊,那已是春盈满天地间的捷报。那春到底从何时开始苏醒涌动的?我固执地认为,从大年的威风锣鼓猛然爆发、齐声轰鸣,春便苏醒、便起步、便奔涌……

③在我童年的记忆里,春和我一样,都是贪睡的孩子。一旦入睡,就久久享受着酣梦,迟迟难以苏醒。那时,妈妈在枕头边摆好过年的新衣服、新棉帽,还有小鞭炮,可我就是赖在被窝里不想起床。忽然,我的眼睛灿亮,我一跃而起,穿上衣服,飞跑出去,恨不得长出一双翅膀,一下就能飞出好远。让我眼睛灿亮、一跃而起的,正是那翻江倒海般轰鸣的威风锣鼓。

④威风锣鼓,是我家乡山西临汾特有的打击乐。乐器很简单,就四样:锣、鼓、钹、铙。敲打时,鼓居中,铙、钹在鼓的四个角,锣围在外圈。这样组合在一起,演奏成一曲,能够迸发出惊心动魄的声威。有人描写过,如霹雳轰鸣,如暴雨倾盆。可我总觉得还不够劲,那锣鼓声,比霹雳还要威武,比暴雨还要狂猛。那气势,不是山呼海啸,胜过山呼海啸;不是石破天惊,胜过石破天惊。那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,能让懵懵懂懂的我奋然跃起,奔跑开来,跑向村正中的大院,随着激昂的声响,和村里的老老少少欢天喜地度过万象更新的大年初一。

⑤我无论如何也想象不出,汾河两岸的先辈们为何能缔造出威风锣鼓,并且用威风锣鼓激活每年这最重要、最隆盛的新春佳节。或许是我居住在黄土高原的缘故,春节来临时却没有一点点春天的气息。冰封河山、寒凝大地。正因为如此,我才一厢情愿地认为春和那个儿时的我一样,正在被窝里贪睡。需得猛击一掌,需得大吼一声,才能惊醒春,春才会迎着寒冽的西北风起步,奔走,直至奋跑,跑进万紫千红,跑进林茂禾盛,跑进五谷丰登。而如这一掌猛击、一声大吼一般,见气势、具活力的,无疑就是先辈们缔造的威风锣鼓。

⑥曾经沾沾自喜,以为破译了威风锣鼓蕴含的奥秘。然而,自从威风锣鼓被列入国家首批非物质文化遗产名录,我不得不重新鉴赏感悟其中的丰饶真谛。再观看锣鼓表演,耳边震荡的是多变的鼓点,胸中翻腾的竟然是李白的诗句,要么是“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”;要么是“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”;要么是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”……同风起,壮思飞,长风破浪,直挂云帆,这才是威风锣鼓千秋相传、万代不衰的永恒魅力。

⑦我曾经盯着被誉为鼓王的程三洪,用他打鼓的姿态解读威风锣鼓魅力的内涵。他那眼时睁时闭,臂时舞时停,腿时起时伏。我蓦然领悟,威风锣鼓的声威交织着多种力量,使用的是心力,张扬的是外力,积蕴的是内力,下压的是重力,上翘的是弹力,浑身喷射的是爆发力。毫无疑问,只有将精气神集于一身,融为一体,才能击打出波澜壮阔的声威。

⑧喜滋滋、笑盈盈的家乡儿女吃过阖家团聚的年夜饭,喝过人寿年丰的喜庆酒,一开大门,新年光临。信心满满的乡亲们早已挎着鼓,举着钹,持着锣,擎着铙,呐喊着飞步奔上场来。脚跟站定,双槌敲击,盈耳的全是滚滚春雷!

⑨在惊天动地的春雷声中,春草在萌动,春水在融冰,春在苏醒、奔涌,和着人们众志成城的热浪欢悦地奔涌,奔涌!

(有删改)

11.在作者笔下,威风锣鼓具有哪些魅力?请结合全文,简要概括。(3分)

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12.作者为什么觉得春天是从威风锣鼓的齐声轰鸣开始苏醒涌动的?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.第②段画线句使用了什么修辞手法,有何作用?(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

14.文章最后一段有什么作用?请简要分析。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)艾叶香中寻玉佩(19分)

郑凤岭

①催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。湖岸被雨水浇出一片嫩绿,艾叶散发着清雅的香气。在这氤氲的艾香中,我又想起了儿时的情景。

②年幼的我跟在奶奶身后,走过村头的木桥:春花一片片,新生芦苇一丛丛。雨水打湿高高晾起的渔网,细细地流进湖里。我学着奶奶的样子,摘下一片嫩芽,仿佛闻到了那贴在锅里的艾饼的香甜。雨后积在艾叶上的水滴从指缝滑落,“滴答”声融入醒来的土地。

③沿着当年的田间小路,我又回到了老屋。老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。老屋南墙上,树枝支起的窗棂与木板拼成的门楣上方,挂着菖蒲与艾条。窗棂下摆着老旧的石磨,这磨由上下两块尺寸相同的短圆形石块做成,磨拐是用门前大楝树的枝做成的,一端连接在上磨,一端用绳索系挂在灶房的横梁上。我仿佛又听到石磨“吱吱”转动的响声,看到奶奶教我磨面的身影。奶奶推动磨拐,石磨每转动一周,我就往磨眼里添加一小瓢碎米粒。随着石磨一圈圈转动,细面就落在了磨盘里。奶奶在面粉里加入晾过的艾叶,拌匀,做成小饼,贴在锅灶上。生起红红的灶火,慢慢地煎。随着木制锅盖下滴进铁锅的水溅声,热气带着那艾的香、面的甜,飘满村落。

④推开奶奶的房门,那个老旧的木箱子静静地守在屋角。触摸脱去桐油的边框。那些往事愈加清晰。

⑤那年新年,奶奶打开木箱子,从箱底下摸出崭新的一角纸币。又从门楣上撕下一片红喜纸,包裹好,放在我贴身衣袋里,是给我的压岁钱。就在打开木箱那一刻,我看到了一支黄亮亮的竹笛,红线系着颗玉心佩。听父亲说,竹笛是爷爷生前留下的,玉心佩是奶奶的奶奶传下来的。

⑥再见玉心佩是在那个灾荒年,在遭遇连续的自然灾害后,村里人食不果腹,野菜不够充饥,我再没闻见艾饼的香气。清明节前几天,我看见奶奶戴起那多年未戴的玉心佩,去了一趟老镇。回来后,变戏法似的做出了艾叶饼。我跟随奶奶去上坟,祭祀仪式毕,奶奶给了我一块小艾饼,将剩下的全部分给了跟来的孩子们。

⑦奶奶上了年纪后,眼睛已看不见,她常坐在门槛上静静地听雨。有一段日子,奶奶倚在床上,连门槛也少坐。雨细细地下,风轻轻地吹,门楣上枯艾和菖蒲呜呜作响,好似远处隐约传来的竹笛声,我瞧见奶奶脸上浮现出少有的红晕,伸出小手抚摸奶奶的脸。静静地,听见奶奶自言自语小声说:“好你个外人,又来到我面前吹那好听的竹笛。”

⑧那之后,奶奶再没下过床。母亲打开奶奶的旧木箱,我看到了那黄亮的竹笛,却不见了系在竹笛上的玉心佩。祖辈以农耕为生,奶奶一世清贫,养育子女多人已属不易。家里原本就没有什么值钱的东西,唯有玉心佩。母亲翻遍了木箱的底,也未找到玉心佩,赶紧走到床前,贴在奶奶耳边问:“娘,那玉心佩呢?”奶奶不言语。母亲说:“是要给您老人家带走的。”奶奶用微弱的声音说:“要走了,还带那东西做啥?”奶奶走了,终究没说玉心佩在哪里。

⑨走出房门,雨停了,我又闻到空气中飘来的艾叶的清香。

(略有删改)

15.作者回忆了奶奶哪几件事情?请用简洁的语言概括在横线上。(2分)

①__________→教“我”磨面做饼→给“我”压岁钱→②__________→病中思念爷爷→临终不说玉佩的去向

16.请结合语境,按要求品析语言。(6分)

①催春的雨,引得山茶流红,麦苗铺绿,湖色空蒙。(说说加点字的表达效果)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

②老屋还是熟悉的模样,泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶,连大门正面的照壁也是泥做的。(从修辞的角度赏析这句话的妙处)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

17.联系上下文,研读文中第⑦段画线句,分析奶奶说这句话时的神态及情感。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

18下面对文章理解与分析不正确的一项是(

)(3分)

A.

第③段作者运用细节描写,再现了奶奶教“我”磨面做饼的情景,表达了“我”对奶奶的思念之情。

B.

老旧的木箱子装着奶奶最珍贵的物品,承载着奶奶最美好的情感。

C.

奶奶不说玉心佩的去向是因为玉心佩很值钱,担心家里后辈指责她。

D.

文中为我们呈现了一个勤劳、善良、慈爱、坚韧、痴情的奶奶形象。

19.玉心佩的去向,前文已有伏笔,请将它找出来,并结合前后文分析其作用。(4分)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

五、作文(50分)

20.鲁迅在《社戏》一文结尾中写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”人的一生是丰富多彩的,在时光赛道上,总有一些悄悄逝去的生活经历让人难以忘怀,让我们忍不住回头观望,或温暖,或开心,或烦恼……引人无限回想。

请以“那段__________的生活”为题,写一篇记叙文。

要求:(1)先将题目补充完整。横线上可填“温暖”“奋斗”“诗意”“幸福”……(2)文中不得出现真实的校名、姓名。(3)不少于600字。

诊断性检测一参考答案

一、1.潺潺?

?磅礴?

?震撼?

?

羁绊

2.①双手搂定宝塔山②亲山亲水有亲人?③脑畔上还响着脚步声

④一口口的米酒千万句话⑤延河滚滚喊“前进”

⑥身长翅膀吧脚生云?

二、3.D

4.B

5.C

6.

B

7.C

8.A

三、9.略

10.

①(示例)微信拜年。②例1:吃饺子。饺子谐音交子,过年吃饺子便有相交子时,交好运发大财的吉祥寓意。例2:吃汤圆。汤圆象征团团圆圆,过年吃汤圆有全家团圆幸福的寓意。

四、(一)11.有惊心动魄的声威,有气势,有活力,有千秋相传、万代不衰的永恒魅力,有波澜壮阔的声威。

12.威风锣鼓气势壮阔,那锣鼓能长劲,那锣鼓能生威,让村里的老老少少欢天喜地,给大地带来春的生机和活力。

13.运用了设问和比喻的修辞手法,激发读者的思考,生动形象地写出了“迎春花”和“山桃花”对于春天的作用,进而说明威风锣鼓才是促使春天苏醒涌动的,表现了作者对威风锣鼓的赞美之情。

14.结构上:照应开头。内容上:此处将锣鼓的声音形容为春雷,写出了威风锣鼓给大地带来生机和活力,鼓舞着人们为美好生活而努力奋斗,深化文章的主题。

(二)15.①奶奶摘艾叶?

②荒年做艾饼

16.①化静为动,传神地写出了山茶花红得鲜艳欲滴的形态。②“泥垒的墙、泥烧的瓦、泥砌的灶”形成排比,强调了老屋的简朴,充分表达出“我”对老屋的亲切之感。

17.表现了奶奶娇羞的神态(“娇羞的样子”);表达出奶奶对爷爷深沉的爱和长久的思念。

18.C

19.“清明节前几天,我看见奶奶戴起那多年未戴的玉心佩,去了一趟老镇。回来后,变戏法似的做出了艾叶饼。”这句话暗示玉心佩已被卖掉,换成了米面。为后文没找到玉心佩作铺垫,表现了奶奶对家人的关爱。

20.略

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读