4.11十六年前的回忆 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.11十六年前的回忆 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 292.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 13:54:07 | ||

图片预览

文档简介

壮别天涯未许愁,

尽将离恨付东流。

何当痛饮黄龙府,

高筑神州风雨楼。

11 十六年前的回忆

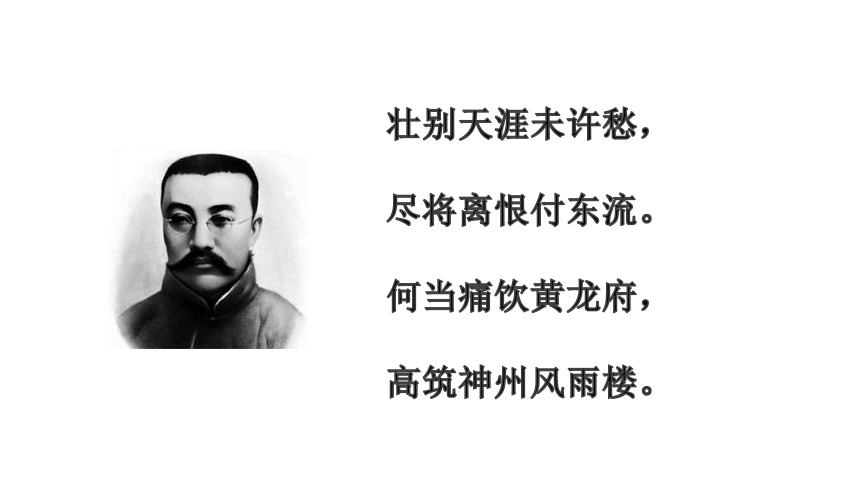

瞪

哼

啪

避

刑

避让

啪嚓

瞪眼

受刑

哼唧

我会写

kěn

僻

偏僻

瞅

瞅见

pì

xíng

pā

dèng

峻

严峻

绑

绑架

啃

啃食

chǒu

bì

bǎng

jùn

hēng

阀

军阀

fá

靴

靴子

xuē

魔

魔鬼

mó

páo

袍

旗袍

zhí

执

执政

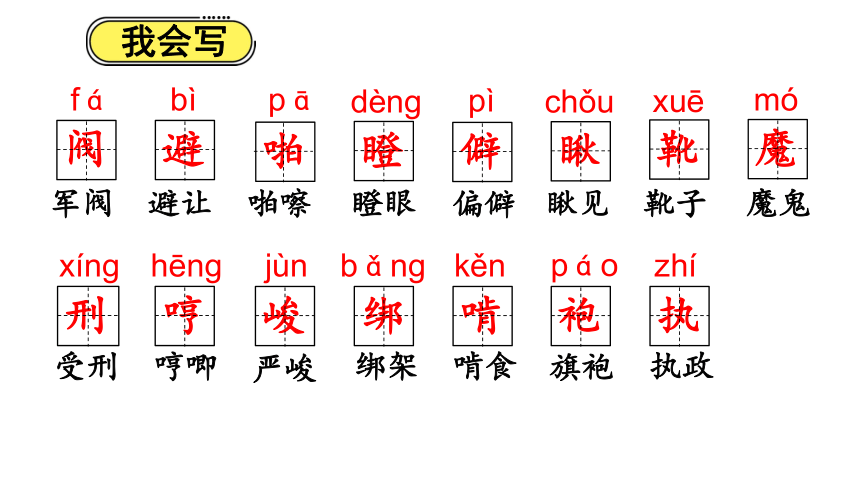

要

yào

yāo

要求

多音字

重要

夹

jiá

衣夹

jiā

夹道

号

háo

hào

号召

号叫

[难]辨读:(nàn)遇难(nán)难过

运用:听到飞机遇难(nàn)的消息,我们都很难(nán)过。

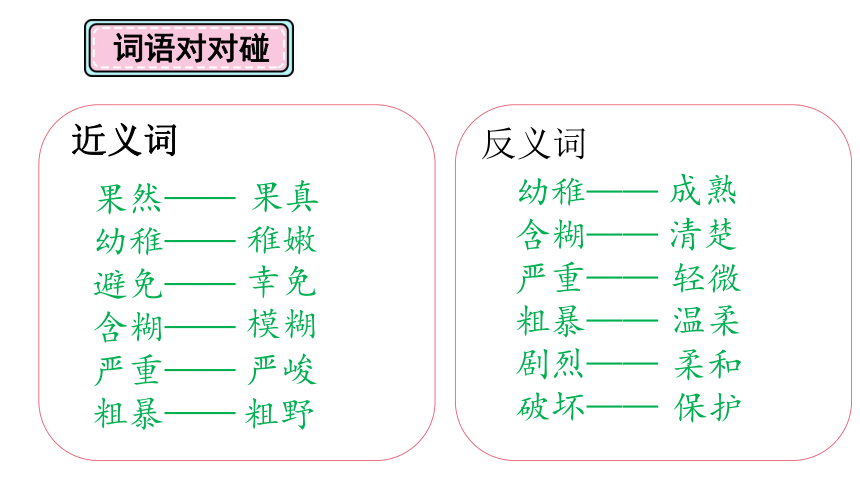

近义词

反义词

果然——

幼稚——

避免——

含糊——

严重——

粗暴——

果真

稚嫩

幸免

模糊

成熟

清楚

轻微

词语对对碰

严峻

幼稚——

含糊——

严重——

粗暴——

剧烈——

破坏——

温柔

柔和

粗野

保护

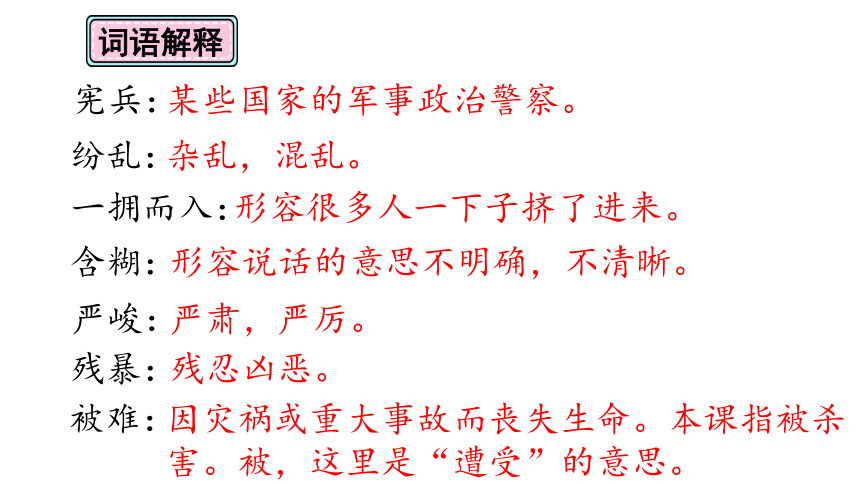

词语解释

宪兵:

纷乱:

含糊:

一拥而入:

杂乱,混乱。

某些国家的军事政治警察。

形容很多人一下子挤了进来。

形容说话的意思不明确,不清晰。

严峻:

严肃,严厉。

残暴:

残忍凶恶。

被难:

因灾祸或重大事故而丧失生命。本课指被杀害。被,这里是“遭受”的意思。

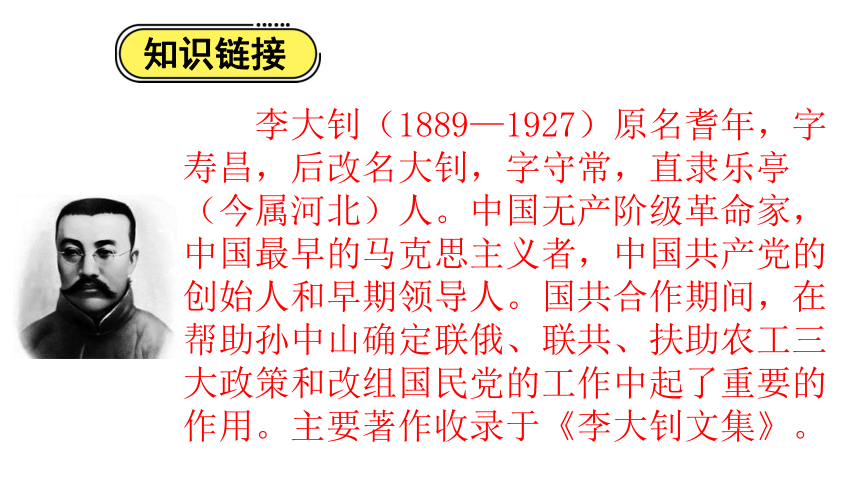

李大钊(1889—1927)原名耆年,字寿昌,后改名大钊,字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国无产阶级革命家,中国最早的马克思主义者,中国共产党的创始人和早期领导人。国共合作期间,在帮助孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策和改组国民党的工作中起了重要的作用。主要著作收录于《李大钊文集》。

知识链接

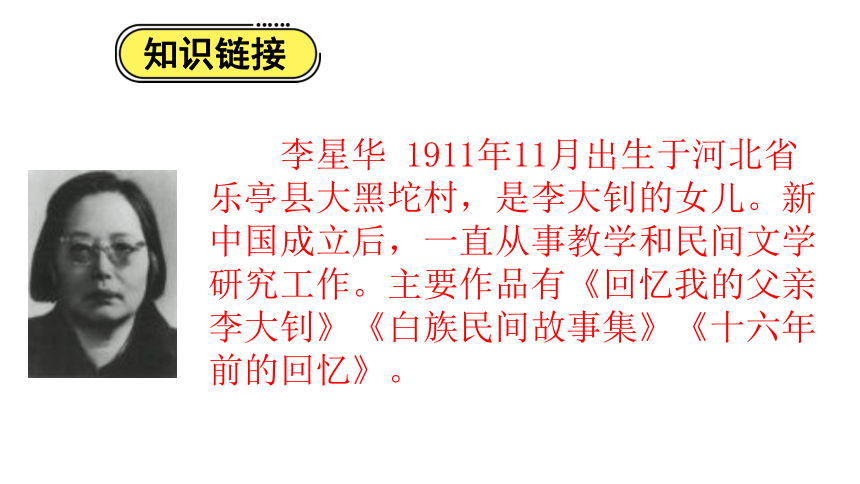

李星华 1911年11月出生于河北省乐亭县大黑坨村,是李大钊的女儿。新中国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。主要作品有《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事集》《十六年前的回忆》。

知识链接

初读课文

有感情地朗读课文,思考:课文是按照什么顺序来写的?分别讲了哪几件事?

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

这句话运用了什么写作手法?说明了什么?

被捕前

“那年春天”承接第1自然段,引出下文的回忆。这句话写李大钊每天起早贪黑、废寝忘食地在外面为革命事业奔波。

父亲是很慈祥的,从来没骂过我们,更没打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

对比

父亲此时的态度和他平常的耐心形成了鲜明的对比。这是因为当时的形势十分严峻,不是一两句话能说清楚的,更不是该和孩子探讨的事情。

局势越来越严重,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

从对父亲的语言描写中,我们可以体会到父亲怎样的精神?

这段话是李大钊同志拒绝妻子的劝告,要留在北京时说的。他明知形势严峻,但他将革命事业看得比生命还重要,决不离开自己的工作岗位,表现了父亲对革命高度负责的精神。

可怕的一天果然来了。4月6日的早晨,妹妹换上了新夹衣,母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字,我坐在外间的长木椅上看报。短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

这句话主要写了什么?

被捕时

这里的“果然”与第6自然段中的“果然”相呼应,写出这种局势之下,人们心中早有一种不祥的预感,而当这些预想一一发生的时候,人们心中更加恐惧。接下来又发生了什么呢?此句引出下文。

父亲不慌不忙地从抽屉里取出一把闪亮的小手枪,就向外走。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。

这句话说明了什么?

这句话说明李大钊对敌人的到来早有准备,从容不迫。

“不要放走一个!”窗外一声粗暴的吼声。穿灰制服的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

这段话运用了什么修辞手法?写出了什么?

反衬

“粗暴的吼声”“一拥而入”“挤满”“像一群魔鬼似的”“每人拿着一把手枪”“枪口对着父亲和我”,可以看出敌人的凶狠残暴,也反衬出李大钊临危不惧的英雄形象和对敌人的蔑视。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三:“你认识他吗?”

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。

这句话说明了什么?

阎振三虽然身受苦刑,可是决不出卖同志,说明共产党人忠于组织。

他们夺下了父亲的手枪,把父亲全身搜了一遍。父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

从这几句话的描写,可以看出什么?

这段话是作者对父亲李大钊被捕时的情形进行描述。从“夺”“搜”可以看出敌人的粗暴和虚弱的本质,也可从另一侧面反映出李大钊在他们心目中的形象勇敢、高大,使他们夺走枪后还心有余悸。李大钊没有向他们讲任何道理,保持惯有的严峻态度,表现出他处变不惊,把生死置之度外的大无畏精神。

被审时

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

此处的外貌、神态描写有什么作用?

这句话用“我”的眼光说明李大钊同志即使受过酷刑,仍保持着对革命事业坚定的信念和对人民深沉的爱。

父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

面对敌人的凶狠,面对亲人的哭喊,父亲为什么能做到“表情非常安定,非常沉着”?

因为他的心被一种伟大的力量占据着,心里充满了对革命事业必胜的信心。正因为这样,他能在敌人的严刑拷打下毫不动摇,也能在法庭上不因亲人的喊声、哭声而忧伤。相反,他用“安定”“沉着”去影响亲人,使他们化悲痛为力量。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。我不知道当时哪里来的机智和勇敢。

这句话说明了什么?

说明“我”在父亲的影响下,由恐惧害怕到机智勇敢地同敌人斗争。

我们回到家里,天已经全黑了。第二天,舅老爷到街上去买报。他是从街上哭着回来的,手里无力地握着一份报。我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。

这句话说明了什么?

被捕后

说明李大钊的死给“我”和母亲带来了巨大的悲痛,以致母亲昏过去三次。

过了好半天,母亲醒过来了。她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍。我低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”母亲微微点了一下头。

照应开头

这段话照应了开头,强调了父亲被难的时间,说明这一天让作者印象深刻,永远难忘。这样写突出了作者对父亲被害的事情记忆深刻,也表达了作者对父亲深深的怀念。

再读课文

本文表现了一家人怎样的情感?

本文表现了一家人淳朴、和睦、其乐融融、相亲相爱的情感。

板书设计

十六年前的回忆

忘不了1927年4月28日

→父亲的被难日

被捕前

→形势严峻

忠于革命

品质崇高

被捕时

→不慌不忙

被审时

→平静慈祥

被害后

→悲痛欲绝,

沉痛怀念

中心思想

本文通过回忆李大钊同志在被捕前后和敌人做斗争的感人事迹,歌颂了李大钊同志忠于革命事业的伟大精神和在敌人面前坚贞不屈、大义凛然的高贵品质及作者对父亲的怀念之情。

作业

仿照课文的写法,抓住人物的外貌、神态、语言等细节,写一写你的父亲。

课后习题解答

有感情地朗读课文。

朗读指导:根据课文和课堂需要,进行多样化、有层次、有针对性地、正确、流利、有感情地反复朗读。

默读课文。说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

参考答案:首先父亲被捕前烧掉了文件和书籍,工友阎振三被抓,接着写了父亲被捕时的镇定自若、处变不惊,敌人的凶恶残暴、心狠手辣。然后写了父亲在法庭上与敌人针锋相对的斗争,父亲沉着冷静。最后写了父亲被害后,全家人的悲痛心情。

印象最深的一件事:李大钊在法庭上与敌人斗争这件事。虽然敌人非常凶残,但李大钊表现出的是无比的沉着冷静,坚贞不屈,他用一个共产党人的坚定意志去和敌人做不屈不挠的斗争。面对自己亲人的哭喊,他表现得异常坚强,并且也让家人从他身上吸取力量,要和敌人斗争到底,决不屈服。

下面的句子分别写了李大钊的语言、动作和外貌,读一读,再找出类似的句子加以体会。

◇父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

◇父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。

◇我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

参考答案:①语言描写:“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”这句话写出了面对敌人的搜捕,父亲从容不迫。

②动作描写:“父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。”这句话写出了李大钊在极端危险的情况下镇定自若,既没因为敌人的严刑拷打而动摇信心,也不因亲人的哭喊而伤痛,相反用“沉着”去影响亲人。

③神态描写:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”这句话中“惯有”是一直这样的镇定自若、临危不惧,这句话表现出了共产党人忠于革命,忠于事业,视死如归的精神品质。

以上的描写都表现出一个共产党人在面对残酷的环境时那种坚强不屈,毫不动摇的信念,这种精神必将激励后人,对革命胜利充满信心。

课文最后两个自然段与开头有什么联系?想想这样写有何好处。

参考答案:最后两个自然段与开头是照应关系。

课文最后两个自然段反复强调了父亲被害的日子是4月28日,表现出了父亲被害后全家的悲伤心情。开头交代了1927年4月28日,是父亲的被难日,我永远忘不了这一天。同样表现了“我”失去父亲的悲痛心情,表达了“我”对父亲的深深怀念之情。

照应的好处:首尾呼应,结构完整,更加突出“我”对父亲深深的怀念之情,表达了“我”失去父亲的悲痛心情。

无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、叶挺、刘胡兰、董存瑞、飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上,谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

示例:刘胡兰出生在山西文水县云周西村一个贫苦农民家庭。1947年1月12日,刘胡兰被国民党军和地主武装抓捕了。而对敌人的威胁,她毫不畏惧,从容地躺在铡刀下。她以短暂的青春年华,谱写出永生的诗篇,以不朽的精神,矗立起生命的宣言。

尽将离恨付东流。

何当痛饮黄龙府,

高筑神州风雨楼。

11 十六年前的回忆

瞪

哼

啪

避

刑

避让

啪嚓

瞪眼

受刑

哼唧

我会写

kěn

僻

偏僻

瞅

瞅见

pì

xíng

pā

dèng

峻

严峻

绑

绑架

啃

啃食

chǒu

bì

bǎng

jùn

hēng

阀

军阀

fá

靴

靴子

xuē

魔

魔鬼

mó

páo

袍

旗袍

zhí

执

执政

要

yào

yāo

要求

多音字

重要

夹

jiá

衣夹

jiā

夹道

号

háo

hào

号召

号叫

[难]辨读:(nàn)遇难(nán)难过

运用:听到飞机遇难(nàn)的消息,我们都很难(nán)过。

近义词

反义词

果然——

幼稚——

避免——

含糊——

严重——

粗暴——

果真

稚嫩

幸免

模糊

成熟

清楚

轻微

词语对对碰

严峻

幼稚——

含糊——

严重——

粗暴——

剧烈——

破坏——

温柔

柔和

粗野

保护

词语解释

宪兵:

纷乱:

含糊:

一拥而入:

杂乱,混乱。

某些国家的军事政治警察。

形容很多人一下子挤了进来。

形容说话的意思不明确,不清晰。

严峻:

严肃,严厉。

残暴:

残忍凶恶。

被难:

因灾祸或重大事故而丧失生命。本课指被杀害。被,这里是“遭受”的意思。

李大钊(1889—1927)原名耆年,字寿昌,后改名大钊,字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国无产阶级革命家,中国最早的马克思主义者,中国共产党的创始人和早期领导人。国共合作期间,在帮助孙中山确定联俄、联共、扶助农工三大政策和改组国民党的工作中起了重要的作用。主要著作收录于《李大钊文集》。

知识链接

李星华 1911年11月出生于河北省乐亭县大黑坨村,是李大钊的女儿。新中国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。主要作品有《回忆我的父亲李大钊》《白族民间故事集》《十六年前的回忆》。

知识链接

初读课文

有感情地朗读课文,思考:课文是按照什么顺序来写的?分别讲了哪几件事?

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

这句话运用了什么写作手法?说明了什么?

被捕前

“那年春天”承接第1自然段,引出下文的回忆。这句话写李大钊每天起早贪黑、废寝忘食地在外面为革命事业奔波。

父亲是很慈祥的,从来没骂过我们,更没打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

对比

父亲此时的态度和他平常的耐心形成了鲜明的对比。这是因为当时的形势十分严峻,不是一两句话能说清楚的,更不是该和孩子探讨的事情。

局势越来越严重,父亲的工作也越来越紧张。他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

从对父亲的语言描写中,我们可以体会到父亲怎样的精神?

这段话是李大钊同志拒绝妻子的劝告,要留在北京时说的。他明知形势严峻,但他将革命事业看得比生命还重要,决不离开自己的工作岗位,表现了父亲对革命高度负责的精神。

可怕的一天果然来了。4月6日的早晨,妹妹换上了新夹衣,母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字,我坐在外间的长木椅上看报。短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

这句话主要写了什么?

被捕时

这里的“果然”与第6自然段中的“果然”相呼应,写出这种局势之下,人们心中早有一种不祥的预感,而当这些预想一一发生的时候,人们心中更加恐惧。接下来又发生了什么呢?此句引出下文。

父亲不慌不忙地从抽屉里取出一把闪亮的小手枪,就向外走。我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。

这句话说明了什么?

这句话说明李大钊对敌人的到来早有准备,从容不迫。

“不要放走一个!”窗外一声粗暴的吼声。穿灰制服的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

这段话运用了什么修辞手法?写出了什么?

反衬

“粗暴的吼声”“一拥而入”“挤满”“像一群魔鬼似的”“每人拿着一把手枪”“枪口对着父亲和我”,可以看出敌人的凶狠残暴,也反衬出李大钊临危不惧的英雄形象和对敌人的蔑视。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三:“你认识他吗?”

阎振三摇了摇头。他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。

这句话说明了什么?

阎振三虽然身受苦刑,可是决不出卖同志,说明共产党人忠于组织。

他们夺下了父亲的手枪,把父亲全身搜了一遍。父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

从这几句话的描写,可以看出什么?

这段话是作者对父亲李大钊被捕时的情形进行描述。从“夺”“搜”可以看出敌人的粗暴和虚弱的本质,也可从另一侧面反映出李大钊在他们心目中的形象勇敢、高大,使他们夺走枪后还心有余悸。李大钊没有向他们讲任何道理,保持惯有的严峻态度,表现出他处变不惊,把生死置之度外的大无畏精神。

被审时

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

此处的外貌、神态描写有什么作用?

这句话用“我”的眼光说明李大钊同志即使受过酷刑,仍保持着对革命事业坚定的信念和对人民深沉的爱。

父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

面对敌人的凶狠,面对亲人的哭喊,父亲为什么能做到“表情非常安定,非常沉着”?

因为他的心被一种伟大的力量占据着,心里充满了对革命事业必胜的信心。正因为这样,他能在敌人的严刑拷打下毫不动摇,也能在法庭上不因亲人的喊声、哭声而忧伤。相反,他用“安定”“沉着”去影响亲人,使他们化悲痛为力量。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。我不知道当时哪里来的机智和勇敢。

这句话说明了什么?

说明“我”在父亲的影响下,由恐惧害怕到机智勇敢地同敌人斗争。

我们回到家里,天已经全黑了。第二天,舅老爷到街上去买报。他是从街上哭着回来的,手里无力地握着一份报。我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。

这句话说明了什么?

被捕后

说明李大钊的死给“我”和母亲带来了巨大的悲痛,以致母亲昏过去三次。

过了好半天,母亲醒过来了。她低声问我:“昨天是几号?记住,昨天是你爹被害的日子。”

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍。我低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”母亲微微点了一下头。

照应开头

这段话照应了开头,强调了父亲被难的时间,说明这一天让作者印象深刻,永远难忘。这样写突出了作者对父亲被害的事情记忆深刻,也表达了作者对父亲深深的怀念。

再读课文

本文表现了一家人怎样的情感?

本文表现了一家人淳朴、和睦、其乐融融、相亲相爱的情感。

板书设计

十六年前的回忆

忘不了1927年4月28日

→父亲的被难日

被捕前

→形势严峻

忠于革命

品质崇高

被捕时

→不慌不忙

被审时

→平静慈祥

被害后

→悲痛欲绝,

沉痛怀念

中心思想

本文通过回忆李大钊同志在被捕前后和敌人做斗争的感人事迹,歌颂了李大钊同志忠于革命事业的伟大精神和在敌人面前坚贞不屈、大义凛然的高贵品质及作者对父亲的怀念之情。

作业

仿照课文的写法,抓住人物的外貌、神态、语言等细节,写一写你的父亲。

课后习题解答

有感情地朗读课文。

朗读指导:根据课文和课堂需要,进行多样化、有层次、有针对性地、正确、流利、有感情地反复朗读。

默读课文。说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

参考答案:首先父亲被捕前烧掉了文件和书籍,工友阎振三被抓,接着写了父亲被捕时的镇定自若、处变不惊,敌人的凶恶残暴、心狠手辣。然后写了父亲在法庭上与敌人针锋相对的斗争,父亲沉着冷静。最后写了父亲被害后,全家人的悲痛心情。

印象最深的一件事:李大钊在法庭上与敌人斗争这件事。虽然敌人非常凶残,但李大钊表现出的是无比的沉着冷静,坚贞不屈,他用一个共产党人的坚定意志去和敌人做不屈不挠的斗争。面对自己亲人的哭喊,他表现得异常坚强,并且也让家人从他身上吸取力量,要和敌人斗争到底,决不屈服。

下面的句子分别写了李大钊的语言、动作和外貌,读一读,再找出类似的句子加以体会。

◇父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

◇父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。

◇我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

参考答案:①语言描写:“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”这句话写出了面对敌人的搜捕,父亲从容不迫。

②动作描写:“父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。”这句话写出了李大钊在极端危险的情况下镇定自若,既没因为敌人的严刑拷打而动摇信心,也不因亲人的哭喊而伤痛,相反用“沉着”去影响亲人。

③神态描写:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”这句话中“惯有”是一直这样的镇定自若、临危不惧,这句话表现出了共产党人忠于革命,忠于事业,视死如归的精神品质。

以上的描写都表现出一个共产党人在面对残酷的环境时那种坚强不屈,毫不动摇的信念,这种精神必将激励后人,对革命胜利充满信心。

课文最后两个自然段与开头有什么联系?想想这样写有何好处。

参考答案:最后两个自然段与开头是照应关系。

课文最后两个自然段反复强调了父亲被害的日子是4月28日,表现出了父亲被害后全家的悲伤心情。开头交代了1927年4月28日,是父亲的被难日,我永远忘不了这一天。同样表现了“我”失去父亲的悲痛心情,表达了“我”对父亲的深深怀念之情。

照应的好处:首尾呼应,结构完整,更加突出“我”对父亲深深的怀念之情,表达了“我”失去父亲的悲痛心情。

无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前仆后继。李大钊、叶挺、刘胡兰、董存瑞、飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上,谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

示例:刘胡兰出生在山西文水县云周西村一个贫苦农民家庭。1947年1月12日,刘胡兰被国民党军和地主武装抓捕了。而对敌人的威胁,她毫不畏惧,从容地躺在铡刀下。她以短暂的青春年华,谱写出永生的诗篇,以不朽的精神,矗立起生命的宣言。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐