探究变力做功与动能定理的关系

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

探究变力做功与动能定理的关系

秦涛

教师教育学院

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

本节是人教版《物理2(必修)》第2章第3节“动能定理”的第2课时应用课,前一节课已经学过恒力做功与动能的关系,动能定理是力学中最重要的规律之一,也是会考与高考的常考内容,它的应用贯穿到以后的许多章节。

应用动能定理解题,只需考虑初末两个状态,以及过程中各个力做功的代数和,而不用关注过程。因此应用它来解题往往会带来意想不到的效果。那么过程的选择,就显得非常重要。

教学重点:动能定理的应用。

教学难点:构建物理模型以及设计实验方案

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

本节课的学习者是江山市滨江高中的高一实验班学生,他们基础较好,已经初步掌握了实验探究的基本程序;初步形成了观察、思考与质疑、交流与合作的学习习惯。并已经掌握了分析力学问题的一般方法,能应用动能定理分析外力做功的简单问题,但缺乏物理建模的能力。学生对物理实验具有较浓厚的兴趣,但对实验操作的严谨性、规范性缺乏足够的重视。

本班学生层次分明,尖子生、中等生、后进生都有学好物理的愿望。也很喜欢探究式学习的方式。多数学生性格活泼开朗,愿意与他人交流合作。学生的学习兴趣易被调动,学习动机易被激发。

知识与技能:

1、理解动能定理,应用动能定理解决实际问题;

2、尝试从生活中的实际例子构建物理模型,设计实验方案进行探究;

过程与方法:

1、经历实验探究的过程;

2、通过讨论和交流,学习建立物理模型、制订实验方案、分析处理实验数据的方法;

情感态度价值观:

1、形成主动与他人合作的精神,敢于坚持自己的观点,勇于质疑;

2、感悟科学探究的方法,体验和分享探究成功的喜悦。

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

教学方法:

1、探究式教学

2、情境教学

3、问题教学

学习方法:

1、自主学习

2、合作学习

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

实验器材:

铁架台、直尺、量角器、细绳、橡皮筋、钩码、小球、末端水平的斜面

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

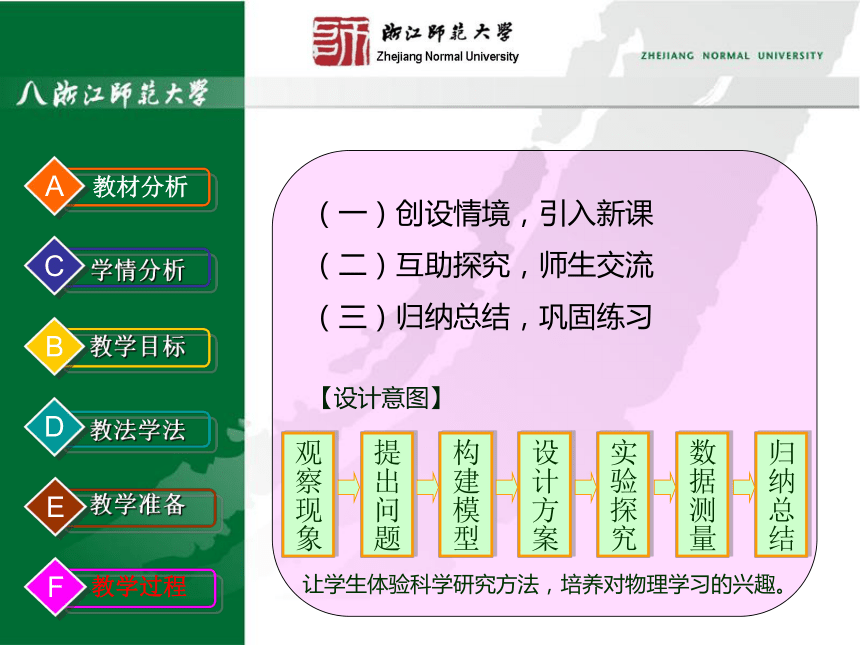

(一)创设情境,引入新课

(二)互助探究,师生交流

(三)归纳总结,巩固练习

【设计意图】

观察现象

提出问题

构建模型

设计方案

实验探究

数据测量

归纳总结

让学生体验科学研究方法,培养对物理学习的兴趣。

教学过程

一、引入

视频一 运动员蹦极

视频二 小朋友荡秋千

创设情境,引入新课(5分钟)

【设计意图】

变力做功是生活中常见的现象,运用生活中的实例视频,引起思维的撞击,激发学生的求知欲,引导学生主动去探究.

二、新课

学生探究,新课教学(35分钟)

※探究一:竖直方向的变力做功(15分钟)

1、启发思维,引入问题

蹦极运动惊险而刺激,系运动员的绳子是由两段组成,上面一段是不可伸长的细绳,下面一段是弹性绳,运动员下跳时,若不计空气阻力,请同学们分析运动员的受力情况、运动情况

2、构建模型,设计实验

大部分同学都没有玩过蹦极,请同学们用所给的实验器材来构建模型,当堂模拟蹦极运动的过程!

【学生设计实验,教师指导】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

3、小组讨论,制订方案

【学生交流讨论,教师指导】

※探究一:竖直方向的变力做功

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究一:竖直方向的变力做功

4、自测实验数据,求解变力做功

根据同学实验得到的数据,编出一道物理题:质量为m=100g的钩码,自由下落高度h1=35cm,最高点到平衡位置的高度h2=42cm,最高点到最低点的高度h3=60cm,如何利用这些数据求出橡皮绳拉力对钩码做功的大小?

【学生交流讨论】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究一:竖直方向的变力做功

4、自测实验数据,求解变力做功

学生分析后可能得出以下解法:

学生1 A→B:

B→D:

学生2 A→D:

解得W=0.588J

【教师总结点评动能定理解题的特点、优点】

【学情预设】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功

跟蹦极一样,构建荡秋千模型,设计实验,测出推力做功。

【学生分组探究】

【学情预设】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功

【学情预设】

学生1: 测出小球质量m、离开手瞬间的速度v。

学生2: 测出小球质量m、A→B高度差h

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功(20分钟)

【学情预设】

学生4: 测出小球质量m、记录下角度θ、再重复一次操作测量A→B高度差h

【设计意图】

学生3: 测出小球质量m、 A→B偏角θ 摆长l

分层次评价,学生相互倾听、交流合作,共同提高。

教学过程

三、问题与练习(5分钟)

“观看视频,建立模型,求解摩擦力做功 ”

【设计意图】

归纳总结,巩固练习,加深印象。

教学过程

归纳小结,问题练习

板书设计

1、动能定理:

2、变力做功:

§2.3动能定理的应用

学生1

学生2

谢谢!

探究变力做功与动能定理的关系

秦涛

教师教育学院

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

本节是人教版《物理2(必修)》第2章第3节“动能定理”的第2课时应用课,前一节课已经学过恒力做功与动能的关系,动能定理是力学中最重要的规律之一,也是会考与高考的常考内容,它的应用贯穿到以后的许多章节。

应用动能定理解题,只需考虑初末两个状态,以及过程中各个力做功的代数和,而不用关注过程。因此应用它来解题往往会带来意想不到的效果。那么过程的选择,就显得非常重要。

教学重点:动能定理的应用。

教学难点:构建物理模型以及设计实验方案

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

本节课的学习者是江山市滨江高中的高一实验班学生,他们基础较好,已经初步掌握了实验探究的基本程序;初步形成了观察、思考与质疑、交流与合作的学习习惯。并已经掌握了分析力学问题的一般方法,能应用动能定理分析外力做功的简单问题,但缺乏物理建模的能力。学生对物理实验具有较浓厚的兴趣,但对实验操作的严谨性、规范性缺乏足够的重视。

本班学生层次分明,尖子生、中等生、后进生都有学好物理的愿望。也很喜欢探究式学习的方式。多数学生性格活泼开朗,愿意与他人交流合作。学生的学习兴趣易被调动,学习动机易被激发。

知识与技能:

1、理解动能定理,应用动能定理解决实际问题;

2、尝试从生活中的实际例子构建物理模型,设计实验方案进行探究;

过程与方法:

1、经历实验探究的过程;

2、通过讨论和交流,学习建立物理模型、制订实验方案、分析处理实验数据的方法;

情感态度价值观:

1、形成主动与他人合作的精神,敢于坚持自己的观点,勇于质疑;

2、感悟科学探究的方法,体验和分享探究成功的喜悦。

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

教学方法:

1、探究式教学

2、情境教学

3、问题教学

学习方法:

1、自主学习

2、合作学习

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

实验器材:

铁架台、直尺、量角器、细绳、橡皮筋、钩码、小球、末端水平的斜面

C

学情分析

D

教法学法

A

教材分析

B

教学目标

F

教学过程

E

教学准备

(一)创设情境,引入新课

(二)互助探究,师生交流

(三)归纳总结,巩固练习

【设计意图】

观察现象

提出问题

构建模型

设计方案

实验探究

数据测量

归纳总结

让学生体验科学研究方法,培养对物理学习的兴趣。

教学过程

一、引入

视频一 运动员蹦极

视频二 小朋友荡秋千

创设情境,引入新课(5分钟)

【设计意图】

变力做功是生活中常见的现象,运用生活中的实例视频,引起思维的撞击,激发学生的求知欲,引导学生主动去探究.

二、新课

学生探究,新课教学(35分钟)

※探究一:竖直方向的变力做功(15分钟)

1、启发思维,引入问题

蹦极运动惊险而刺激,系运动员的绳子是由两段组成,上面一段是不可伸长的细绳,下面一段是弹性绳,运动员下跳时,若不计空气阻力,请同学们分析运动员的受力情况、运动情况

2、构建模型,设计实验

大部分同学都没有玩过蹦极,请同学们用所给的实验器材来构建模型,当堂模拟蹦极运动的过程!

【学生设计实验,教师指导】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

3、小组讨论,制订方案

【学生交流讨论,教师指导】

※探究一:竖直方向的变力做功

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究一:竖直方向的变力做功

4、自测实验数据,求解变力做功

根据同学实验得到的数据,编出一道物理题:质量为m=100g的钩码,自由下落高度h1=35cm,最高点到平衡位置的高度h2=42cm,最高点到最低点的高度h3=60cm,如何利用这些数据求出橡皮绳拉力对钩码做功的大小?

【学生交流讨论】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究一:竖直方向的变力做功

4、自测实验数据,求解变力做功

学生分析后可能得出以下解法:

学生1 A→B:

B→D:

学生2 A→D:

解得W=0.588J

【教师总结点评动能定理解题的特点、优点】

【学情预设】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功

跟蹦极一样,构建荡秋千模型,设计实验,测出推力做功。

【学生分组探究】

【学情预设】

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功

【学情预设】

学生1: 测出小球质量m、离开手瞬间的速度v。

学生2: 测出小球质量m、A→B高度差h

教学过程

二、新课

学生探究,新课教学

※探究二:水平方向的变力做功(20分钟)

【学情预设】

学生4: 测出小球质量m、记录下角度θ、再重复一次操作测量A→B高度差h

【设计意图】

学生3: 测出小球质量m、 A→B偏角θ 摆长l

分层次评价,学生相互倾听、交流合作,共同提高。

教学过程

三、问题与练习(5分钟)

“观看视频,建立模型,求解摩擦力做功 ”

【设计意图】

归纳总结,巩固练习,加深印象。

教学过程

归纳小结,问题练习

板书设计

1、动能定理:

2、变力做功:

§2.3动能定理的应用

学生1

学生2

谢谢!