[备考2021]中考二轮复习之古诗词阅读赏析之一 解题金钥匙(答题技巧+实证试题)试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | [备考2021]中考二轮复习之古诗词阅读赏析之一 解题金钥匙(答题技巧+实证试题)试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021中考二轮复习之古诗词赏析之一

今日阅读提示:

中考古诗词考查要点分析

古诗词是中华民族的文化瑰宝,历来在初中语文课本中占有一定比例,尤其是《语文课程标准》将“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣”作为考查学生古诗词鉴赏能力的标准后,对古诗词的整体分析理解,便成了各省市中考命题的热点。

初中语文在中考古诗词赏析方面,一般主要从以下几个方面来考查:

一、

品味诗词凝练、含意丰富、耐人寻味的语言。

由于诗词语言精练的特点,对极富表现力的词语的理解把握便成为诗词鉴赏中一大热点,理解了这些词语,往往就搭建了理解整首诗词主旨的阶梯。

例如:由于诗词语言精练的特点,对极富表现力的词语的理解把握便成为诗词鉴赏中一大热点,理解了这些词语,往往就搭建了理解整首诗词主旨的阶梯。

再如查慎行的《晓过鸳湖》诗“晓风催我挂忱符,绿涨春芜岸欲平。长水塘南三日雨,菜花香过秀州城。”试题:历来被认为佳句的“菜花香过秀州城”中,你认为哪个词用得最妙?请写出你的理由。

参考答案是:“香”、“过”,写出了菜花之茂盛,香气之浓郁。(或“菜花”,用最寻常的菜花写出了诗人朴实的内心。)

二、把握诗词的基本内容和作者的思想感情。

古典诗词,形式凝炼,语言形象含蓄,《语文课程标准》中推荐的篇目更是其中的精华,课文所选诗作中蕴含深刻人生哲理的诗句俯拾皆是。考查同学们对这些经典诗句的理解,自然又成了各省市命题者的格外关注。

例如:阅读李白的《行路难》,回答:“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”两句描写了怎样的场面?作用是什么?

这题涉及到两个问题,一是诗句描写的场面,二是诗句的作用,回答此类题目,一要从字面上对诗句表现的景象进行概括分析,这种回答要求语言形象生动;另外还要联系所有诗句以及写作背景,明确其作用。这样的命题,意图很明显:即考核学生的语言综合运用能力,又验证了学生对这类诗句内涵的理解程度,这便较好地体现了《语文课程标准》中“综合考察学生阅读过程中的感受,体验、理解和价值取向”的评价要求。

???参考答案:描绘了隆重而丰盛的宴会场面;反衬作者悲愤、失望的情绪。

三、对名句的分析理解和分析诗词的表达技巧。

古诗词的表达技巧十分丰富,这也是诗歌能够表达丰富情感的主要原因之一。诗歌的表达技巧可以概括为以下几个方面:

1、

表现手法:

表现手法的作用有深化意境、深化主旨、意境深远、意味深长、耐人寻味、言近意远等。

表现手法具体有以下这些:托物言志、情景交融、寓理于事、联想、想象、比兴、曲笔、铺垫、用典、互文、铺排、象征、双关、渲染、对比、衬托、虚实结合、动静结合、正侧面结合、直抒胸臆、卒章显志、借古讽今、欲扬先抑、欲抑先扬、以小见大、重叠章句、细节刻画等;

2、修辞手法:

比喻、比拟、借代、对偶、夸张、象征、对比、衬托、双关、设问、反问、反语、通感、互文、用典、化用、叠词等;

3、抒情方式:

(1)直接抒情(即景抒怀、直抒胸臆)

直接抒情是一种不需要通过其它的事物而由作者直接对有关的人物、事件等表明爱憎态度的一种抒情方式。如“安能摧眉折腰事权贵、使我不得开心颜”,“

人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,“

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”

(2)间接抒情。

A、情景交融(寓情于景)

借景抒情、寓情于景(或物)是作者通过对某种景物的描摹刻画来抒发感情的抒情方式。如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,“

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

(?http:?/??/?www.?/?s?q=%E4%B8%8D%E5%B0%BD%E9%95%BF%E6%B1%9F%E6%BB%9A%E6%BB%9A%E6%9D%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn"

\t

"_blank?)。”

B、托物言志、托物寓意(咏物诗)

托物广场(托物寓意)是作者在对某种事物有所感触时,把自己所要抒发的感情、表达的思想寓意在此物中,通过对事物的描绘和叙述抒发感情、表达志向和意境的一种抒情方式。

如“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,

“鹅鸭不知春去尽,争随流水趁桃花。”?

(?https:?/??/?wenda.?/?q?/?1370495097067273"

\t

"_blank?)

?C、寓情于理(哲理诗)

诗人借助景物描写或比喻,说明一个具有普遍意义的深刻道理。

如:“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,“山重水复疑无路。柳暗花明又一村”,“欲穷千里目,更上一层楼”,“海日生残夜,江春入旧年”,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

四、诗词意境的理解和感悟。

所谓意境,指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。

首先需要找出诗中的物象、意象,展开联想和想像,用自己的语言再现画面,点明景物所营造的氛围特点,能用两个双音节形容词概括出来,如:雄浑壮阔、恬静优美、孤寂冷清、萧瑟凄怆等,然后联系背景概括出诗歌的主旨,表达了诗人什么样的思想感情,或给人什么样的启示和思考。

如宋代文学家欧阳修的词作《生查子·元夕》:去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。明月,柳梢这两个意象,在诗中都是相爱的见证,此句情景交融,写出了恋人月光柳影下两情依依、情话绵绵的景象,制造出朦胧清幽、婉约柔美的意境。

[实证性试题]

辋口①遇雨忆终南山因献王维?

〔唐〕裴迪

积雨晦空曲②,平沙灭浮彩。

辋水去悠悠,南山复何在?

答裴迪?

?〔唐〕王维

森淼寒流广,苍苍秋雨晦。

君问终南山,心知白云外。

【注释】①辋口,辋谷口,终南山辋川是王维的居住地,②空曲:高峻险要的山峰

1.

这是一组赠答诗,裴诗中的“积雨晦空曲”与王诗中的“?

?

?

?

??”相应和。

2.

裴迪问“南山复何在”,王维答“心知白云外”。这问答传达出彼此怎样的情谊?请简要分析。

分析:第一题考查的就是对诗歌内容的分析,这是一组赠答诗,两首诗是互相应和之作,所以有许多呼应之处。

第二题是考查诗歌的思想情感,古代的诗歌,从题材上来看,相对比较集中

参考答案:

1.

苍苍秋雨晦????

2.

裴迪以“南山复何在”问候,表达对王维的思念与牵挂;王维以“心知白云外”应答,表达自己懂裴迪,裴迪也懂自己,都不为外物所扰,可见两人情谊深厚,彼此是知音。

[实战性试题]

一、

[甲]水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

[乙]

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发、欺人奈何?

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

1.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼与青天明月对话,在对话中探讨人生的意义,既有理趣,又有情趣。

B.乙词运用嫦娥奔月、砍斫桂树等典故,用词的意蕴深刻、情感更加含蕾。

C.“但愿人长久,

千里共婵娟”一句,表达了词人乐观、旷达的人生态度,

D.“乘风归去”“乘风好去”均表达了问人不满现实向往天上生活的感受。

2.两词中以“不应有恨,但事长向别时圆”和“被白发,欺人奈何”分别问月,二者表达的情感有什么不同?请简要分析。(3分)

?

二、?【甲】江城子?密州出猎

苏?轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐??

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

【乙】破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

3.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.?甲词开篇出手不凡,用一“狂”字笼罩全篇,借以抒写胸中雄健豪放的磊落之气。

B.?乙词成功运用了“八百里”“五十弦”“沙场”“的卢”“霹雳''等多个历史典故。

C.?苏、辛同为豪放词派,但风格不尽相同,甲词旷达,超迈洒脱,乙词豪壮,劲健悲慨。

D.?两首词都集叙事、抒情、言志于一体,且都善于引用典故来抒发词人内心的情感。

4

.甲词中的“鬓微霜”,乙词中的“可怜白发生”,都涉及“头发”这一意象,请简要分析这个意象在两词中的作用。(3分)

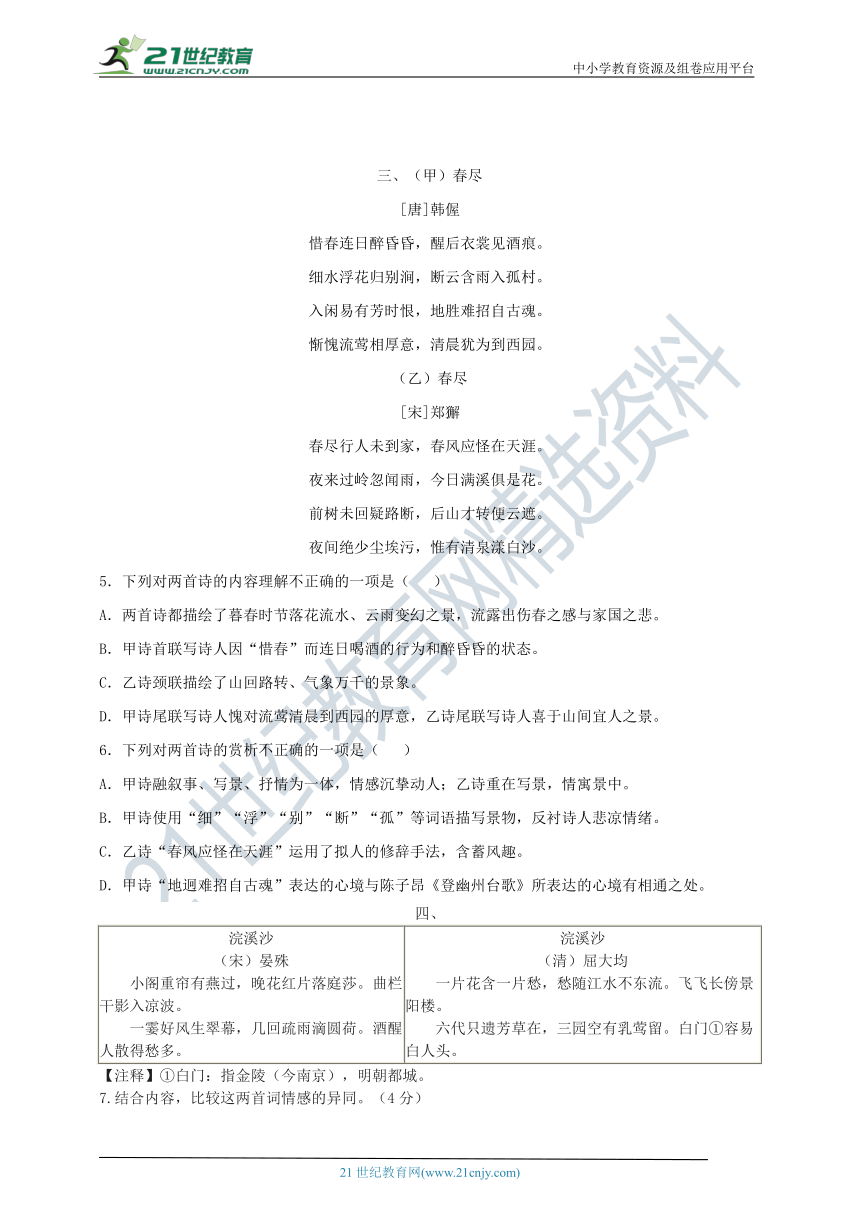

三、(甲)春尽

[唐]韩偓

惜春连日醉昏昏,醒后衣裳见酒痕。

细水浮花归别涧,断云含雨入孤村。

入闲易有芳时恨,地胜难招自古魂。

惭愧流莺相厚意,清晨犹为到西园。

(乙)春尽

[宋]郑獬

春尽行人未到家,春风应怪在天涯。

夜来过岭忽闻雨,今日满溪俱是花。

前树未回疑路断,后山才转便云遮。

夜间绝少尘埃污,惟有清泉漾白沙。

5.下列对两首诗的内容理解不正确的一项是(

)

A.两首诗都描绘了暮春时节落花流水、云雨变幻之景,流露出伤春之感与家国之悲。

B.甲诗首联写诗人因“惜春”而连日喝酒的行为和醉昏昏的状态。

C.乙诗颈联描绘了山回路转、气象万千的景象。

D.甲诗尾联写诗人愧对流莺清晨到西园的厚意,乙诗尾联写诗人喜于山间宜人之景。

6.下列对两首诗的赏析不正确的一项是(

)

A.甲诗融叙事、写景、抒情为一体,情感沉挚动人;乙诗重在写景,情寓景中。

B.甲诗使用“细”“浮”“别”“断”“孤”等词语描写景物,反衬诗人悲凉情绪。

C.乙诗“春风应怪在天涯”运用了拟人的修辞手法,含蓄风趣。

D.甲诗“地迥难招自古魂”表达的心境与陈子昂《登幽州台歌》所表达的心境有相通之处。

四、

浣溪沙(宋)晏殊小阁重帘有燕过,晚花红片落庭莎。曲栏干影入凉波。??一霎好风生翠幕,几回疏雨滴圆荷。酒醒人散得愁多。

浣溪沙(清)屈大均一片花含一片愁,愁随江水不东流。飞飞长傍景阳楼。??六代只遗芳草在,三园空有乳莺留。白门①容易白人头。

【注释】①白门:指金陵(今南京),明朝都城。

7.结合内容,比较这两首词情感的异同。(4分)

?

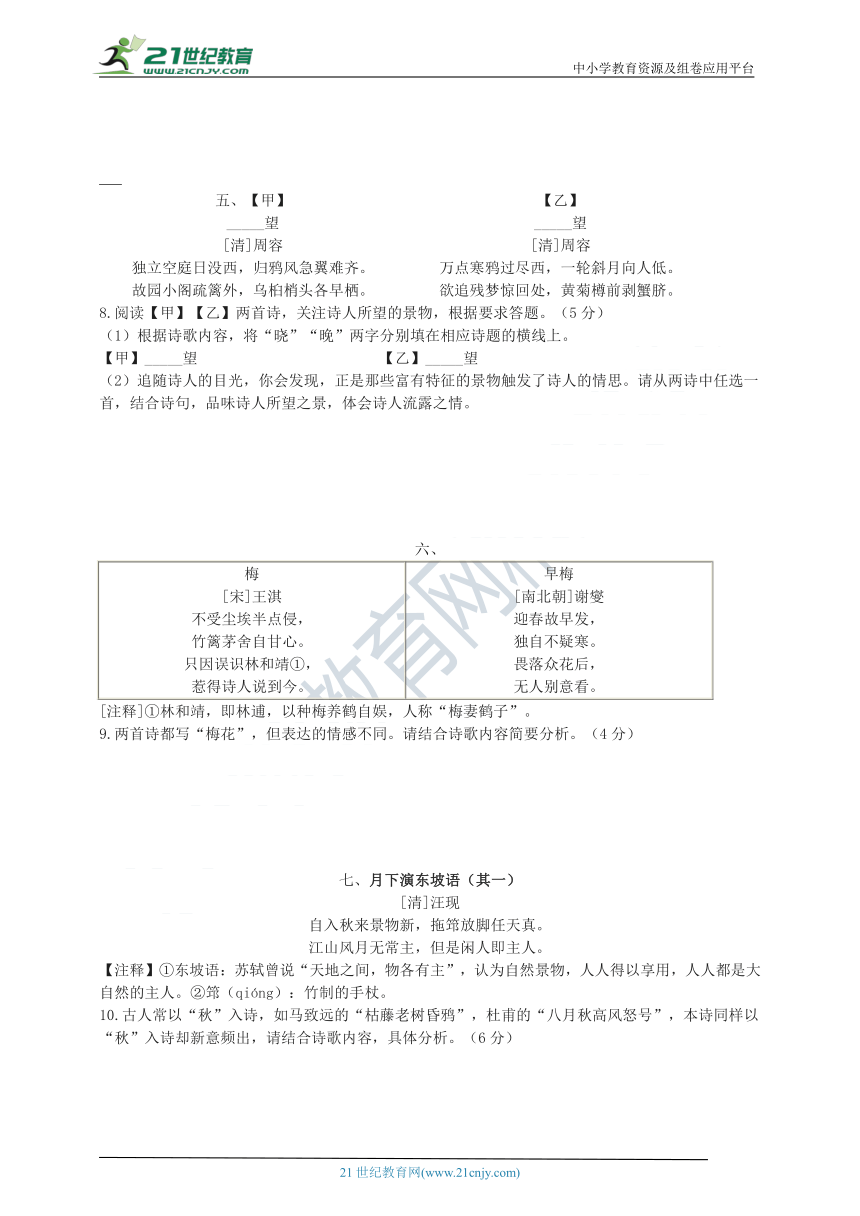

五、【甲】_____望[清]周容独立空庭日没西,归鸦风急翼难齐。故园小阁疏篱外,乌桕梢头各早栖。

【乙】_____望[清]周容万点寒鸦过尽西,一轮斜月向人低。欲追残梦惊回处,黄菊樽前剥蟹脐。

8.阅读【甲】【乙】两首诗,关注诗人所望的景物,根据要求答题。(5分)

(1)根据诗歌内容,将“晓”“晚”两字分别填在相应诗题的横线上。

【甲】_____望????????????【乙】_____望

(2)追随诗人的目光,你会发现,正是那些富有特征的景物触发了诗人的情思。请从两诗中任选一首,结合诗句,品味诗人所望之景,体会诗人流露之情。

六、

梅[宋]王淇不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心。只因误识林和靖①,惹得诗人说到今。

早梅[南北朝]谢燮迎春故早发,独自不疑寒。畏落众花后,无人别意看。

[注释]①林和靖,即林逋,以种梅养鹤自娱,人称“梅妻鹤子”。

9.两首诗都写“梅花”,但表达的情感不同。请结合诗歌内容简要分析。(4分)

七、月下演东坡语(其一)

[清]汪现

自入秋来景物新,拖筇放脚任天真。

江山风月无常主,但是闲人即主人。

【注释】①东坡语:苏轼曾说“天地之间,物各有主”,认为自然景物,人人得以享用,人人都是大自然的主人。②筇(qióng):竹制的手杖。

10.古人常以“秋”入诗,如马致远的“枯藤老树昏鸦”,杜甫的“八月秋高风怒号”,本诗同样以“秋”入诗却新意频出,请结合诗歌内容,具体分析。(6分)

八、11、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

于郡城送明卿之江西

[明]李攀龙

青枫飒飒雨凄凄,秋色遥看入楚迷。

谁向孤舟怜逐客,白云相送大江西。

【知背景】

甲诗略。

乙诗:吴国伦字明卿,因违忤奸相严嵩,被贬至江西(古属楚地);当时诗人正在郡城济南养病,吴国伦赴江西途经济南时,诗人写下这首诗为其送行。

【析场景】

甲诗首句以暮春时节漂泊无依的“杨花”和啼声哀切的“子规”,营造了悲惋的氛围,流露出诗人叹飘零、感离恨的特定心情。

(1)乙诗前两句_______

____________

_

。

【赏写法】

甲诗后两句,想象奇特,诗人将自己的“愁心”寄托于“明月”这一意象,以明月随君到夜郎,表达对朋友的牵挂;借“明月”光明的形象表示对朋友的理解和支持。

(2)乙诗后两句_

。

(附2020年浙江温州诗文结合创新型试题)

九、新型考题

探究古典意象(20分)

阅读下面材料,探究古典意象“雨打芭蕉”的内涵。

◎材料一

听蕉记??[明]沈周

夫蕉者,叶大而虚,承雨有声。雨之疾徐、疏密,响应不忒①。然蕉曷②尝有声,声假雨也。雨不集,则蕉亦默默静植;蕉不虚,雨亦不能使为之声:蕉雨固相能③中也。蕉静也,雨动也,动静戛摩④而成声,声与耳又能相入也。迨⑤若匝匝⑥,剥剥滂滂,索索淅淅,床床浪浪,如僧讽堂,如渔鸣榔⑦田,如珠倾,如马骧⑧,得而象之,又属听者之妙矣。

长洲胡日之种蕉于庭,以伺雨,号“听蕉”,于是乎有所得于动静之机者欤?

(选自《石田先生文钞》

[注释]①不忒(tè):没有差别。②曷:疑问代词。何,什么。③相能:相互配合,关系和睦。④戛摩:击撞摩擦。⑤迨:等到。⑥匝匝??(zé):象声词。⑦鸣榔:渔人敲击船舷发出声音,用以惊鱼,使入网中。⑧骧:奔驰。

?

◎材料二夜雨有作??[宋]张嵲睡足秋堂夜雨声,天涯此夕叹飘零。空阶滴沥肠堪断,更向芭蕉叶上听。(选自《全宋诗》

◎材料三幽斋但有隙地,即宜种蕉。蕉能韵人而免于俗,与竹同功。(选自李渔《闲情偶寄》)盖蕉之为物,于晴日和风轻阴皎月无不宜,而更向芭蕉叶上听。尤宜于雨淅沥空阶,声响互答,孤客闻而兴思,幽人为之舒抱矣。(选自梁清标《蕉林书屋图小序》?

◆阅读材料一,探析声美。

12.参考表格提示的方法,解释加点词。(4分)

文言词句

方法

解释

(1)承雨有声

字源推测法:甲骨文?

__________

(2)声假雨也

参考成语法:狐假虎威

__________

(3)则蕉亦默默静植

课内迁移法:亭亭净植(《爱莲说》)

__________

(4)以伺雨

查阅词典法:①窥探,探望;②等待,守候;③服侍,照料。(《古代汉语词典》)

__________填序

?13.蕉和雨的“相能”体现在哪里?用自己的话简要回答。(2分)

14.《听蕉记》是如何用文字表现雨打芭蕉的声音美?结合画线句,加以分析。(4分)

?◆阅读材料二,体会情思。

15.你如何感受到《夜雨有作》中诗人的深重愁绪?结合诗歌,简要分析。(4分)

?◆阅读三则材料,探因溯源。

16.根据以上材料,概括“雨打芭蕉”深受古人喜爱的原因。(3分)

?

?◆根据探究过程,得出结论。

17.概述你对“雨打芭蕉”这一古典意象的理解。(3分)

?

?

参考答案:

(一)(6

分)

1.(3

分)D

2.(3

分)

甲词借怨月偏在别时圆,衬托思念胞弟的手足深情(对亲人的思念之情),又含蓄地表达对不幸的离人们的同情。(1分)乙词怨月凭空让人披白发,表达年华空逝的苦闷和怀才不遇(功业未成)的悲愤与痛苦。(2分)

评分说明:意思答对即可。

(二)(6?分)

3.

B(3分)

4.?甲词写“鬓微霜,又何妨”,表明词人并不在意自己的衰老,而是希望能得到建功立业的机会,

表现出老当益壮的豪迈;乙词中的“可怜白发生”慨叹时不我与.充满了壮志难酬的抑郁和愤慨。(答对任意一点得2分,答对两点得3分,意思对即可。共3分)

(三)

(四)7、(4分)

示例:晏词用“重帘”“燕”“晚花”“凉波”等意象写环境凄清冷落,“好风”“疏雨”写人孤身独处,表达词人叹息时光易逝,美景难留的淡淡闲愁。屈词用“花”“水”等意象来强化愁情,用“遗”“空”

写故国依旧而人事已非,借“白门”与“白头”说故都往事令人愁生白发,表达词人江山巨变后的痛苦。两首词都写“愁”,晏词写的是个人闲愁,屈词写的是亡国之愁。

(异同点2分,分析2分)

五、8.

(1)?【甲】晚??【乙】晓(2分,每空1分)

(2)?【示例一】甲诗第一句,诗人望着西沉的落日,想到自己独自站在空荡荡的院子里,有一种落寞的感受,流露出忧伤之情。

【示例二】甲诗第二句,诗人望见“归鸦”“翼难齐”,想到乌鸦难归巢,自己也有家难回,流露出故园之思。

【示例三】乙诗第一句,西去的“万点寒鸦”引起了诗人凄凉的感受,触发了诗人对故园的思念之情。

【示例四】乙诗第二句,诗人望见低垂的斜月,想到月有残缺,人无团圆,流露出对故园的怀念之情。

(3分。具体意象1分,结合诗句1分,情感1分)

六、9.第一首诗描绘梅花“不染尘埃”和身处“竹篱茅舍”却“自甘心”的形象,表达诗人淡泊名利的志趣(写清高自守、不与世俗同流合污、洁身自好、与世无争等亦可)。第二首诗描绘梅花“故早发”“不疑寒”“畏落众花后”的形象,表达诗人对梅花不畏严寒、不甘落后的精神品质的赞美(写渴望被人欣赏或怀才不遇亦可)。

评分标准:共4分。每首2分,其中结合内容1分,情感1分。意对即可。

七、10、此诗一改古诗中的“悲秋”常态,令“乐秋”“喜秋”之情跃然纸上,写的情趣盎然,颇有新意。首句一个“新”字,一改秋景萧瑟与肃杀的老印象,透露出秋景的清新可人,别有一番情状。“拖筇放脚任天真”表现了诗人虽已年迈但依旧率真洒脱的个性,三四两句颇有理趣,江山风月并无“常主”,只要保持内心的闲适。不为世俗事所累,改“闲愁”为“闲乐”,

就能悠然拥有风月江山,成为江山的主人,达到物我合一的境界。

八、(1)点明了送别的时节和地点,以飘飘青枫和凄凄秋雨营造了一种迷蒙凄凉的氛围,映衬出离别时的不舍之情,也暗含了诗人对朋友前途命运的担忧。?

(2)想象奇特,诗人将自己对朋友的情感寄托于“白云”,“白云相送”既表达了对朋友的同情和宽慰,又借“白云”高洁的形象隐含着对友人的赞赏和激励。?

九、答案:

四、探究古典意(20分)

12.(4分)(1)接受,承受

(2)借,凭借

(3)竖立

(4)②

13.(2分)蕉叶大而空,承接雨的时候发出声音。或:蕉叶为静态,雨为动态,动静相碰撞而有声。或:雨有大有小,有疏有密,不同的雨落在蕉叶上,发出不同的声音。

14.(4分)画线句用一组叠音拟声词,生动传神地表现了雨落蕉叶上或疾或徐、或疏或密等特点;通过僧人诵经、骏马奔驰等比喻来描摹雨打蕉叶的声音,极富新意,有通感之趣。运用排比句式,读来节奏分明,极富音乐的律动感,让人联想到雨中芭蕉摇曳生姿的美感。

15.(4分)通过“天涯”“叹”等词读出了诗人的飘零孤寂,从“雨打芭蕉”声比空阶滴沥的雨声让人听着更断肠,进一步感受到了他的愁思深重。

16.(3分)雨打芭蕉有独特的声音美,启人遐想;雨打芭蕉动静相能,让人有所得于动静之机;雨打芭蕉之声让人闻而生思,借此舒怀,寄托幽微之情思;芭蕉尤宜于雨中观赏,“听蕉”是一种有韵味、雅致免俗的生活方式,所以深受喜欢。

17.(3分)雨打芭蕉是一种常见的自然景象,能触发人们不同的情感体验,体现了人们对清新雅致生活的追求,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2021中考二轮复习之古诗词赏析之一

今日阅读提示:

中考古诗词考查要点分析

古诗词是中华民族的文化瑰宝,历来在初中语文课本中占有一定比例,尤其是《语文课程标准》将“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣”作为考查学生古诗词鉴赏能力的标准后,对古诗词的整体分析理解,便成了各省市中考命题的热点。

初中语文在中考古诗词赏析方面,一般主要从以下几个方面来考查:

一、

品味诗词凝练、含意丰富、耐人寻味的语言。

由于诗词语言精练的特点,对极富表现力的词语的理解把握便成为诗词鉴赏中一大热点,理解了这些词语,往往就搭建了理解整首诗词主旨的阶梯。

例如:由于诗词语言精练的特点,对极富表现力的词语的理解把握便成为诗词鉴赏中一大热点,理解了这些词语,往往就搭建了理解整首诗词主旨的阶梯。

再如查慎行的《晓过鸳湖》诗“晓风催我挂忱符,绿涨春芜岸欲平。长水塘南三日雨,菜花香过秀州城。”试题:历来被认为佳句的“菜花香过秀州城”中,你认为哪个词用得最妙?请写出你的理由。

参考答案是:“香”、“过”,写出了菜花之茂盛,香气之浓郁。(或“菜花”,用最寻常的菜花写出了诗人朴实的内心。)

二、把握诗词的基本内容和作者的思想感情。

古典诗词,形式凝炼,语言形象含蓄,《语文课程标准》中推荐的篇目更是其中的精华,课文所选诗作中蕴含深刻人生哲理的诗句俯拾皆是。考查同学们对这些经典诗句的理解,自然又成了各省市命题者的格外关注。

例如:阅读李白的《行路难》,回答:“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”两句描写了怎样的场面?作用是什么?

这题涉及到两个问题,一是诗句描写的场面,二是诗句的作用,回答此类题目,一要从字面上对诗句表现的景象进行概括分析,这种回答要求语言形象生动;另外还要联系所有诗句以及写作背景,明确其作用。这样的命题,意图很明显:即考核学生的语言综合运用能力,又验证了学生对这类诗句内涵的理解程度,这便较好地体现了《语文课程标准》中“综合考察学生阅读过程中的感受,体验、理解和价值取向”的评价要求。

???参考答案:描绘了隆重而丰盛的宴会场面;反衬作者悲愤、失望的情绪。

三、对名句的分析理解和分析诗词的表达技巧。

古诗词的表达技巧十分丰富,这也是诗歌能够表达丰富情感的主要原因之一。诗歌的表达技巧可以概括为以下几个方面:

1、

表现手法:

表现手法的作用有深化意境、深化主旨、意境深远、意味深长、耐人寻味、言近意远等。

表现手法具体有以下这些:托物言志、情景交融、寓理于事、联想、想象、比兴、曲笔、铺垫、用典、互文、铺排、象征、双关、渲染、对比、衬托、虚实结合、动静结合、正侧面结合、直抒胸臆、卒章显志、借古讽今、欲扬先抑、欲抑先扬、以小见大、重叠章句、细节刻画等;

2、修辞手法:

比喻、比拟、借代、对偶、夸张、象征、对比、衬托、双关、设问、反问、反语、通感、互文、用典、化用、叠词等;

3、抒情方式:

(1)直接抒情(即景抒怀、直抒胸臆)

直接抒情是一种不需要通过其它的事物而由作者直接对有关的人物、事件等表明爱憎态度的一种抒情方式。如“安能摧眉折腰事权贵、使我不得开心颜”,“

人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,“

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”

(2)间接抒情。

A、情景交融(寓情于景)

借景抒情、寓情于景(或物)是作者通过对某种景物的描摹刻画来抒发感情的抒情方式。如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,“

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

(?http:?/??/?www.?/?s?q=%E4%B8%8D%E5%B0%BD%E9%95%BF%E6%B1%9F%E6%BB%9A%E6%BB%9A%E6%9D%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn"

\t

"_blank?)。”

B、托物言志、托物寓意(咏物诗)

托物广场(托物寓意)是作者在对某种事物有所感触时,把自己所要抒发的感情、表达的思想寓意在此物中,通过对事物的描绘和叙述抒发感情、表达志向和意境的一种抒情方式。

如“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,

“鹅鸭不知春去尽,争随流水趁桃花。”?

(?https:?/??/?wenda.?/?q?/?1370495097067273"

\t

"_blank?)

?C、寓情于理(哲理诗)

诗人借助景物描写或比喻,说明一个具有普遍意义的深刻道理。

如:“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,“山重水复疑无路。柳暗花明又一村”,“欲穷千里目,更上一层楼”,“海日生残夜,江春入旧年”,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

四、诗词意境的理解和感悟。

所谓意境,指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。

首先需要找出诗中的物象、意象,展开联想和想像,用自己的语言再现画面,点明景物所营造的氛围特点,能用两个双音节形容词概括出来,如:雄浑壮阔、恬静优美、孤寂冷清、萧瑟凄怆等,然后联系背景概括出诗歌的主旨,表达了诗人什么样的思想感情,或给人什么样的启示和思考。

如宋代文学家欧阳修的词作《生查子·元夕》:去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。明月,柳梢这两个意象,在诗中都是相爱的见证,此句情景交融,写出了恋人月光柳影下两情依依、情话绵绵的景象,制造出朦胧清幽、婉约柔美的意境。

[实证性试题]

辋口①遇雨忆终南山因献王维?

〔唐〕裴迪

积雨晦空曲②,平沙灭浮彩。

辋水去悠悠,南山复何在?

答裴迪?

?〔唐〕王维

森淼寒流广,苍苍秋雨晦。

君问终南山,心知白云外。

【注释】①辋口,辋谷口,终南山辋川是王维的居住地,②空曲:高峻险要的山峰

1.

这是一组赠答诗,裴诗中的“积雨晦空曲”与王诗中的“?

?

?

?

??”相应和。

2.

裴迪问“南山复何在”,王维答“心知白云外”。这问答传达出彼此怎样的情谊?请简要分析。

分析:第一题考查的就是对诗歌内容的分析,这是一组赠答诗,两首诗是互相应和之作,所以有许多呼应之处。

第二题是考查诗歌的思想情感,古代的诗歌,从题材上来看,相对比较集中

参考答案:

1.

苍苍秋雨晦????

2.

裴迪以“南山复何在”问候,表达对王维的思念与牵挂;王维以“心知白云外”应答,表达自己懂裴迪,裴迪也懂自己,都不为外物所扰,可见两人情谊深厚,彼此是知音。

[实战性试题]

一、

[甲]水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

[乙]

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发、欺人奈何?

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

1.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼与青天明月对话,在对话中探讨人生的意义,既有理趣,又有情趣。

B.乙词运用嫦娥奔月、砍斫桂树等典故,用词的意蕴深刻、情感更加含蕾。

C.“但愿人长久,

千里共婵娟”一句,表达了词人乐观、旷达的人生态度,

D.“乘风归去”“乘风好去”均表达了问人不满现实向往天上生活的感受。

2.两词中以“不应有恨,但事长向别时圆”和“被白发,欺人奈何”分别问月,二者表达的情感有什么不同?请简要分析。(3分)

?

二、?【甲】江城子?密州出猎

苏?轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐??

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

【乙】破阵子?为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

3.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.?甲词开篇出手不凡,用一“狂”字笼罩全篇,借以抒写胸中雄健豪放的磊落之气。

B.?乙词成功运用了“八百里”“五十弦”“沙场”“的卢”“霹雳''等多个历史典故。

C.?苏、辛同为豪放词派,但风格不尽相同,甲词旷达,超迈洒脱,乙词豪壮,劲健悲慨。

D.?两首词都集叙事、抒情、言志于一体,且都善于引用典故来抒发词人内心的情感。

4

.甲词中的“鬓微霜”,乙词中的“可怜白发生”,都涉及“头发”这一意象,请简要分析这个意象在两词中的作用。(3分)

三、(甲)春尽

[唐]韩偓

惜春连日醉昏昏,醒后衣裳见酒痕。

细水浮花归别涧,断云含雨入孤村。

入闲易有芳时恨,地胜难招自古魂。

惭愧流莺相厚意,清晨犹为到西园。

(乙)春尽

[宋]郑獬

春尽行人未到家,春风应怪在天涯。

夜来过岭忽闻雨,今日满溪俱是花。

前树未回疑路断,后山才转便云遮。

夜间绝少尘埃污,惟有清泉漾白沙。

5.下列对两首诗的内容理解不正确的一项是(

)

A.两首诗都描绘了暮春时节落花流水、云雨变幻之景,流露出伤春之感与家国之悲。

B.甲诗首联写诗人因“惜春”而连日喝酒的行为和醉昏昏的状态。

C.乙诗颈联描绘了山回路转、气象万千的景象。

D.甲诗尾联写诗人愧对流莺清晨到西园的厚意,乙诗尾联写诗人喜于山间宜人之景。

6.下列对两首诗的赏析不正确的一项是(

)

A.甲诗融叙事、写景、抒情为一体,情感沉挚动人;乙诗重在写景,情寓景中。

B.甲诗使用“细”“浮”“别”“断”“孤”等词语描写景物,反衬诗人悲凉情绪。

C.乙诗“春风应怪在天涯”运用了拟人的修辞手法,含蓄风趣。

D.甲诗“地迥难招自古魂”表达的心境与陈子昂《登幽州台歌》所表达的心境有相通之处。

四、

浣溪沙(宋)晏殊小阁重帘有燕过,晚花红片落庭莎。曲栏干影入凉波。??一霎好风生翠幕,几回疏雨滴圆荷。酒醒人散得愁多。

浣溪沙(清)屈大均一片花含一片愁,愁随江水不东流。飞飞长傍景阳楼。??六代只遗芳草在,三园空有乳莺留。白门①容易白人头。

【注释】①白门:指金陵(今南京),明朝都城。

7.结合内容,比较这两首词情感的异同。(4分)

?

五、【甲】_____望[清]周容独立空庭日没西,归鸦风急翼难齐。故园小阁疏篱外,乌桕梢头各早栖。

【乙】_____望[清]周容万点寒鸦过尽西,一轮斜月向人低。欲追残梦惊回处,黄菊樽前剥蟹脐。

8.阅读【甲】【乙】两首诗,关注诗人所望的景物,根据要求答题。(5分)

(1)根据诗歌内容,将“晓”“晚”两字分别填在相应诗题的横线上。

【甲】_____望????????????【乙】_____望

(2)追随诗人的目光,你会发现,正是那些富有特征的景物触发了诗人的情思。请从两诗中任选一首,结合诗句,品味诗人所望之景,体会诗人流露之情。

六、

梅[宋]王淇不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心。只因误识林和靖①,惹得诗人说到今。

早梅[南北朝]谢燮迎春故早发,独自不疑寒。畏落众花后,无人别意看。

[注释]①林和靖,即林逋,以种梅养鹤自娱,人称“梅妻鹤子”。

9.两首诗都写“梅花”,但表达的情感不同。请结合诗歌内容简要分析。(4分)

七、月下演东坡语(其一)

[清]汪现

自入秋来景物新,拖筇放脚任天真。

江山风月无常主,但是闲人即主人。

【注释】①东坡语:苏轼曾说“天地之间,物各有主”,认为自然景物,人人得以享用,人人都是大自然的主人。②筇(qióng):竹制的手杖。

10.古人常以“秋”入诗,如马致远的“枯藤老树昏鸦”,杜甫的“八月秋高风怒号”,本诗同样以“秋”入诗却新意频出,请结合诗歌内容,具体分析。(6分)

八、11、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

于郡城送明卿之江西

[明]李攀龙

青枫飒飒雨凄凄,秋色遥看入楚迷。

谁向孤舟怜逐客,白云相送大江西。

【知背景】

甲诗略。

乙诗:吴国伦字明卿,因违忤奸相严嵩,被贬至江西(古属楚地);当时诗人正在郡城济南养病,吴国伦赴江西途经济南时,诗人写下这首诗为其送行。

【析场景】

甲诗首句以暮春时节漂泊无依的“杨花”和啼声哀切的“子规”,营造了悲惋的氛围,流露出诗人叹飘零、感离恨的特定心情。

(1)乙诗前两句_______

____________

_

。

【赏写法】

甲诗后两句,想象奇特,诗人将自己的“愁心”寄托于“明月”这一意象,以明月随君到夜郎,表达对朋友的牵挂;借“明月”光明的形象表示对朋友的理解和支持。

(2)乙诗后两句_

。

(附2020年浙江温州诗文结合创新型试题)

九、新型考题

探究古典意象(20分)

阅读下面材料,探究古典意象“雨打芭蕉”的内涵。

◎材料一

听蕉记??[明]沈周

夫蕉者,叶大而虚,承雨有声。雨之疾徐、疏密,响应不忒①。然蕉曷②尝有声,声假雨也。雨不集,则蕉亦默默静植;蕉不虚,雨亦不能使为之声:蕉雨固相能③中也。蕉静也,雨动也,动静戛摩④而成声,声与耳又能相入也。迨⑤若匝匝⑥,剥剥滂滂,索索淅淅,床床浪浪,如僧讽堂,如渔鸣榔⑦田,如珠倾,如马骧⑧,得而象之,又属听者之妙矣。

长洲胡日之种蕉于庭,以伺雨,号“听蕉”,于是乎有所得于动静之机者欤?

(选自《石田先生文钞》

[注释]①不忒(tè):没有差别。②曷:疑问代词。何,什么。③相能:相互配合,关系和睦。④戛摩:击撞摩擦。⑤迨:等到。⑥匝匝??(zé):象声词。⑦鸣榔:渔人敲击船舷发出声音,用以惊鱼,使入网中。⑧骧:奔驰。

?

◎材料二夜雨有作??[宋]张嵲睡足秋堂夜雨声,天涯此夕叹飘零。空阶滴沥肠堪断,更向芭蕉叶上听。(选自《全宋诗》

◎材料三幽斋但有隙地,即宜种蕉。蕉能韵人而免于俗,与竹同功。(选自李渔《闲情偶寄》)盖蕉之为物,于晴日和风轻阴皎月无不宜,而更向芭蕉叶上听。尤宜于雨淅沥空阶,声响互答,孤客闻而兴思,幽人为之舒抱矣。(选自梁清标《蕉林书屋图小序》?

◆阅读材料一,探析声美。

12.参考表格提示的方法,解释加点词。(4分)

文言词句

方法

解释

(1)承雨有声

字源推测法:甲骨文?

__________

(2)声假雨也

参考成语法:狐假虎威

__________

(3)则蕉亦默默静植

课内迁移法:亭亭净植(《爱莲说》)

__________

(4)以伺雨

查阅词典法:①窥探,探望;②等待,守候;③服侍,照料。(《古代汉语词典》)

__________填序

?13.蕉和雨的“相能”体现在哪里?用自己的话简要回答。(2分)

14.《听蕉记》是如何用文字表现雨打芭蕉的声音美?结合画线句,加以分析。(4分)

?◆阅读材料二,体会情思。

15.你如何感受到《夜雨有作》中诗人的深重愁绪?结合诗歌,简要分析。(4分)

?◆阅读三则材料,探因溯源。

16.根据以上材料,概括“雨打芭蕉”深受古人喜爱的原因。(3分)

?

?◆根据探究过程,得出结论。

17.概述你对“雨打芭蕉”这一古典意象的理解。(3分)

?

?

参考答案:

(一)(6

分)

1.(3

分)D

2.(3

分)

甲词借怨月偏在别时圆,衬托思念胞弟的手足深情(对亲人的思念之情),又含蓄地表达对不幸的离人们的同情。(1分)乙词怨月凭空让人披白发,表达年华空逝的苦闷和怀才不遇(功业未成)的悲愤与痛苦。(2分)

评分说明:意思答对即可。

(二)(6?分)

3.

B(3分)

4.?甲词写“鬓微霜,又何妨”,表明词人并不在意自己的衰老,而是希望能得到建功立业的机会,

表现出老当益壮的豪迈;乙词中的“可怜白发生”慨叹时不我与.充满了壮志难酬的抑郁和愤慨。(答对任意一点得2分,答对两点得3分,意思对即可。共3分)

(三)

(四)7、(4分)

示例:晏词用“重帘”“燕”“晚花”“凉波”等意象写环境凄清冷落,“好风”“疏雨”写人孤身独处,表达词人叹息时光易逝,美景难留的淡淡闲愁。屈词用“花”“水”等意象来强化愁情,用“遗”“空”

写故国依旧而人事已非,借“白门”与“白头”说故都往事令人愁生白发,表达词人江山巨变后的痛苦。两首词都写“愁”,晏词写的是个人闲愁,屈词写的是亡国之愁。

(异同点2分,分析2分)

五、8.

(1)?【甲】晚??【乙】晓(2分,每空1分)

(2)?【示例一】甲诗第一句,诗人望着西沉的落日,想到自己独自站在空荡荡的院子里,有一种落寞的感受,流露出忧伤之情。

【示例二】甲诗第二句,诗人望见“归鸦”“翼难齐”,想到乌鸦难归巢,自己也有家难回,流露出故园之思。

【示例三】乙诗第一句,西去的“万点寒鸦”引起了诗人凄凉的感受,触发了诗人对故园的思念之情。

【示例四】乙诗第二句,诗人望见低垂的斜月,想到月有残缺,人无团圆,流露出对故园的怀念之情。

(3分。具体意象1分,结合诗句1分,情感1分)

六、9.第一首诗描绘梅花“不染尘埃”和身处“竹篱茅舍”却“自甘心”的形象,表达诗人淡泊名利的志趣(写清高自守、不与世俗同流合污、洁身自好、与世无争等亦可)。第二首诗描绘梅花“故早发”“不疑寒”“畏落众花后”的形象,表达诗人对梅花不畏严寒、不甘落后的精神品质的赞美(写渴望被人欣赏或怀才不遇亦可)。

评分标准:共4分。每首2分,其中结合内容1分,情感1分。意对即可。

七、10、此诗一改古诗中的“悲秋”常态,令“乐秋”“喜秋”之情跃然纸上,写的情趣盎然,颇有新意。首句一个“新”字,一改秋景萧瑟与肃杀的老印象,透露出秋景的清新可人,别有一番情状。“拖筇放脚任天真”表现了诗人虽已年迈但依旧率真洒脱的个性,三四两句颇有理趣,江山风月并无“常主”,只要保持内心的闲适。不为世俗事所累,改“闲愁”为“闲乐”,

就能悠然拥有风月江山,成为江山的主人,达到物我合一的境界。

八、(1)点明了送别的时节和地点,以飘飘青枫和凄凄秋雨营造了一种迷蒙凄凉的氛围,映衬出离别时的不舍之情,也暗含了诗人对朋友前途命运的担忧。?

(2)想象奇特,诗人将自己对朋友的情感寄托于“白云”,“白云相送”既表达了对朋友的同情和宽慰,又借“白云”高洁的形象隐含着对友人的赞赏和激励。?

九、答案:

四、探究古典意(20分)

12.(4分)(1)接受,承受

(2)借,凭借

(3)竖立

(4)②

13.(2分)蕉叶大而空,承接雨的时候发出声音。或:蕉叶为静态,雨为动态,动静相碰撞而有声。或:雨有大有小,有疏有密,不同的雨落在蕉叶上,发出不同的声音。

14.(4分)画线句用一组叠音拟声词,生动传神地表现了雨落蕉叶上或疾或徐、或疏或密等特点;通过僧人诵经、骏马奔驰等比喻来描摹雨打蕉叶的声音,极富新意,有通感之趣。运用排比句式,读来节奏分明,极富音乐的律动感,让人联想到雨中芭蕉摇曳生姿的美感。

15.(4分)通过“天涯”“叹”等词读出了诗人的飘零孤寂,从“雨打芭蕉”声比空阶滴沥的雨声让人听着更断肠,进一步感受到了他的愁思深重。

16.(3分)雨打芭蕉有独特的声音美,启人遐想;雨打芭蕉动静相能,让人有所得于动静之机;雨打芭蕉之声让人闻而生思,借此舒怀,寄托幽微之情思;芭蕉尤宜于雨中观赏,“听蕉”是一种有韵味、雅致免俗的生活方式,所以深受喜欢。

17.(3分)雨打芭蕉是一种常见的自然景象,能触发人们不同的情感体验,体现了人们对清新雅致生活的追求,得到历代文人的喜爱,是一个极富美感和韵味的古典意象。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)