2020—2021学年人教版七年级生物下册4.2.2 消化和吸收教案

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版七年级生物下册4.2.2 消化和吸收教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-01 12:58:42 | ||

图片预览

文档简介

消化和吸收(第一课时)

一、教材分析

本节是人教版《生物学》七年级下册第四单元《生物圈中的人》第二章《人体的营养》第二节《消化和吸收》中的授课内容。七年级学生还没有开始系统学习物理学、化学,没有理解物理性消化和化学性消化的知识基础,特别是难以理解消化酶对食物的消化作用,所以需要分两个课时完成教学活动。在第一个课时的内容里探究实验“馒头在口腔中的变化”。本节课要求学生通过实验自主探究引起馒头在口腔中变甜的因素。通过实验,让学生在探究中体验和领悟科学家研究自然界所用的方法,并培养钻研、求实、严谨的科学态度。同时知道淀粉在口腔中发生变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌以唾液的分泌、温度、咀嚼的时间等都有关的生物学基本知识。

二、学情分析

身心特点:

七年级学生思维活跃,接受新鲜事物的能力强

认知特点:

学生通过七年级上册《绿叶在光下制造淀粉》和《观察种子的结构》的实验,对探究性实验有了一定的意识,同时已知淀粉的检验方法、水浴加热的方法。通过小学四年级《科学》的学习,以及平时的生活经验使学生对消化和消化系统有了一定的认识,但食物在消化系统内怎样消化和吸收的知识比较缺乏。

技能特点:

通过七年级上册生物,学生具备了一定的设计实验、分析实验的能力,以及小组交流与合作的能力。但是独立分析并完成操作的能力和方法还有待加强,因此在设计时要帮助学生搭建解决问题的“脚手架”,并允许学生失败,让他们在实验操作过程中不断地提出问题、解决问题。

三、教学目标

知识目标:

通过探究实验,知道淀粉在口腔中发生变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌以唾液的分泌、温度、咀嚼的时间都有关。

技能目标:

1、学生学会如何设计探究实验来检验自己的假设。

2、培养学生仔细观察、积极思考、动手实践、与人合作的能力。

情感态度价值观目标:

体验和领悟科学探究的过程。

体验合作的快乐,形成团队精神。

3、培养钻研、求实、严谨的科学态度。

四、教学重点、难点

教学重点:

1、制定并实施实验计划

2、对实验现象进行分析,得出实验结论。

教学难点:

1、收集足够的纯净唾液。

2、探究实验过程中实验变量的控制。

五、课前准备

实验用具:大烧杯,试管,试管架,量筒,碘液

,研钵,纸槽,馒头,垃圾杯

六、课时分配

1

课时

七、教学过程

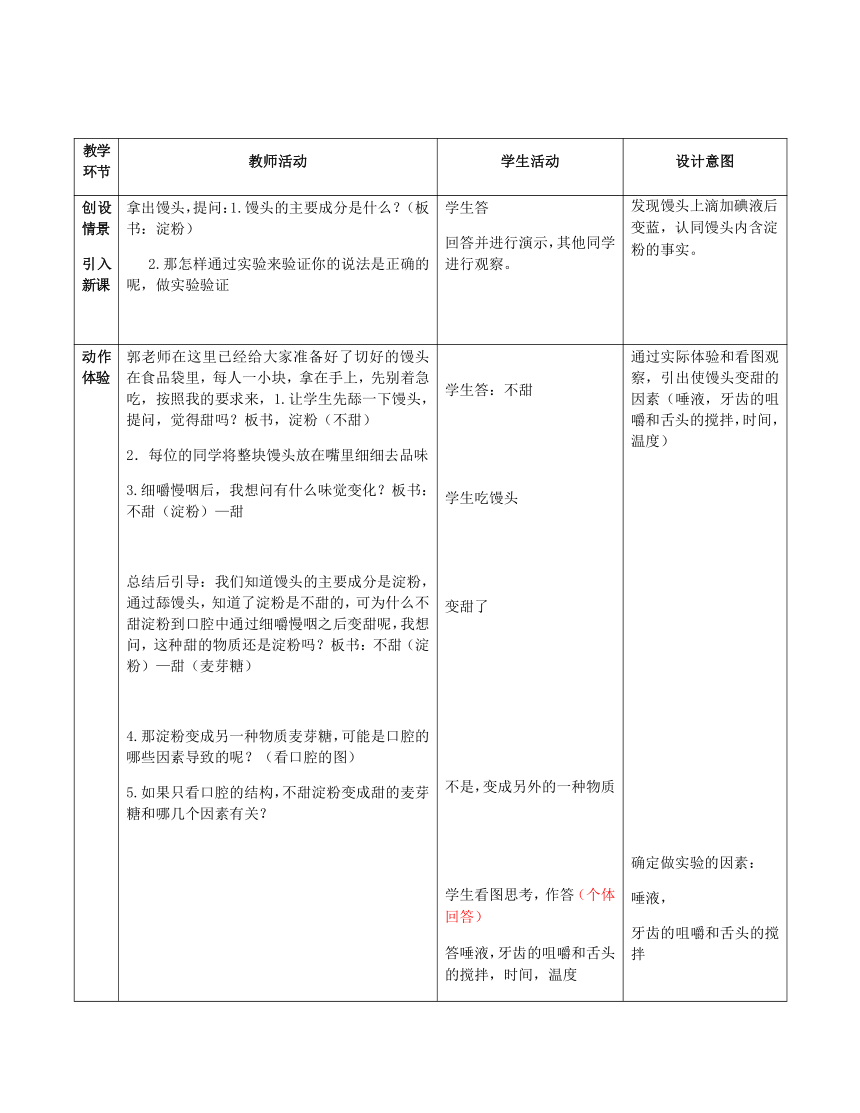

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情景

引入新课

拿出馒头,提问:1.馒头的主要成分是什么?(板书:淀粉)

2.那怎样通过实验来验证你的说法是正确的呢,做实验验证

学生答

回答并进行演示,其他同学进行观察。

发现馒头上滴加碘液后变蓝,认同馒头内含淀粉的事实。

动作体验

郭老师在这里已经给大家准备好了切好的馒头在食品袋里,每人一小块,拿在手上,先别着急吃,按照我的要求来,1.让学生先舔一下馒头,提问,觉得甜吗?板书,淀粉(不甜)

2.每位的同学将整块馒头放在嘴里细细去品味

3.细嚼慢咽后,我想问有什么味觉变化?板书:不甜(淀粉)—甜

总结后引导:我们知道馒头的主要成分是淀粉,通过舔馒头,知道了淀粉是不甜的,可为什么不甜淀粉到口腔中通过细嚼慢咽之后变甜呢,我想问,这种甜的物质还是淀粉吗?板书:不甜(淀粉)—甜(麦芽糖)

4.那淀粉变成另一种物质麦芽糖,可能是口腔的哪些因素导致的呢?(看口腔的图)

5.如果只看口腔的结构,不甜淀粉变成甜的麦芽糖和哪几个因素有关?

学生答:不甜

学生吃馒头

变甜了

不是,变成另外的一种物质

学生看图思考,作答(个体回答)

答唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌,时间,温度

唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌

通过实际体验和看图观察,引出使馒头变甜的因素(唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌,时间,温度)

确定做实验的因素:

唾液,

牙齿的咀嚼和舌头的搅拌

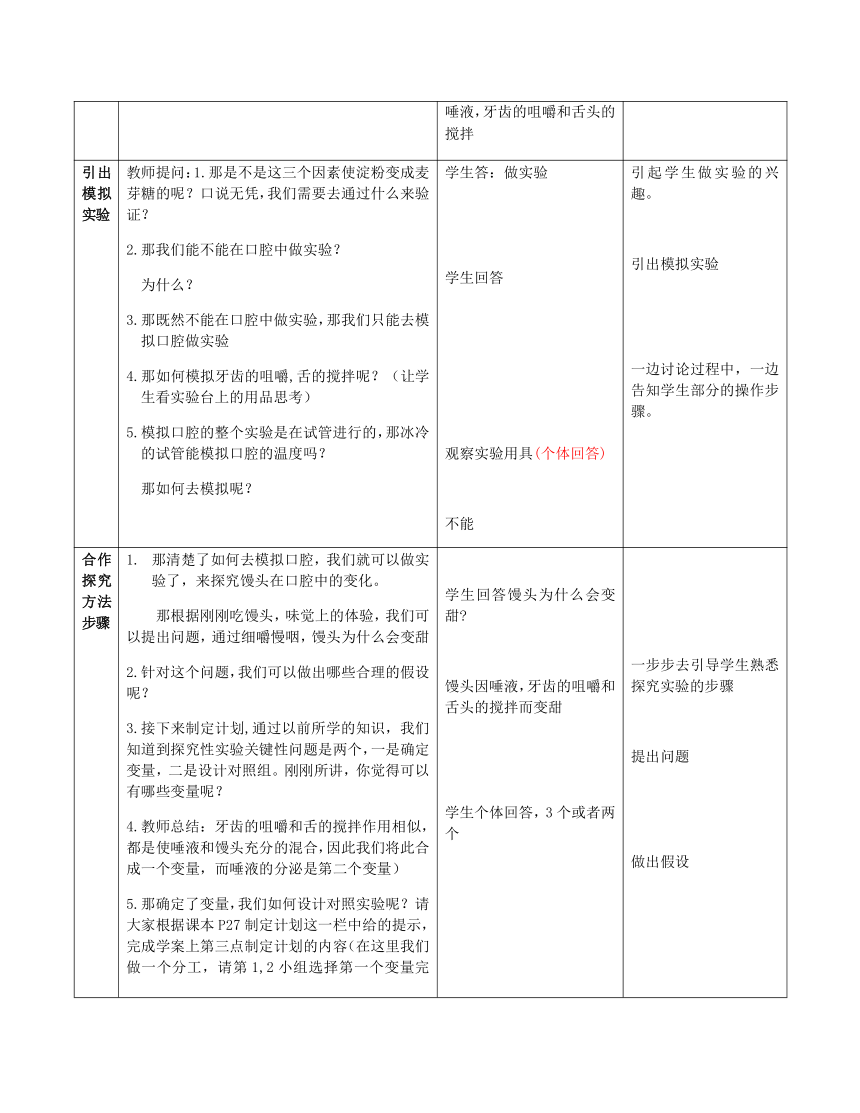

引出模拟实验

教师提问:1.那是不是这三个因素使淀粉变成麦芽糖的呢?口说无凭,我们需要去通过什么来验证?

2.那我们能不能在口腔中做实验?

为什么?

3.那既然不能在口腔中做实验,那我们只能去模拟口腔做实验

4.那如何模拟牙齿的咀嚼,舌的搅拌呢?(让学生看实验台上的用品思考)

5.模拟口腔的整个实验是在试管进行的,那冰冷的试管能模拟口腔的温度吗?

那如何去模拟呢?

学生答:做实验

学生回答

观察实验用具(个体回答)

不能

引起学生做实验的兴趣。

引出模拟实验

一边讨论过程中,一边告知学生部分的操作步骤。

合作探究方法步骤

那清楚了如何去模拟口腔,我们就可以做实验了,来探究馒头在口腔中的变化。

那根据刚刚吃馒头,味觉上的体验,我们可以提出问题,通过细嚼慢咽,馒头为什么会变甜

2.针对这个问题,我们可以做出哪些合理的假设呢?

3.接下来制定计划,通过以前所学的知识,我们知道到探究性实验关键性问题是两个,一是确定变量,二是设计对照组。刚刚所讲,你觉得可以有哪些变量呢?

4.教师总结:牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用相似,都是使唾液和馒头充分的混合,因此我们将此合成一个变量,而唾液的分泌是第二个变量)

5.那确定了变量,我们如何设计对照实验呢?请大家根据课本P27制定计划这一栏中给的提示,完成学案上第三点制定计划的内容(在这里我们做一个分工,请第1,2小组选择第一个变量完成,第3,4组选择第二个变量完成)

我给提示:问:实验中,除变量外,其他条件应该怎样?

做完之后,小组内讨论

那我们请两个同学,完成黑板上的表格

问第1

2组的同学,你觉得这个同学写的正不正确?

问第3

4组的同学,你觉得这个同学写的正不正确?

教师总结:那请同学们用你们的火眼晶晶观察一下,你发现这两组实验,有没有什么相同点?

6.提问:我们这本来是几个实验?

既然这两个实验有一组试管是相同的,我们可不可以想一个办法,让它们变成一个实验?

怎么合并?

通过合并,我们就把两个实验合成一个实验,而这个实验可以同时研究两个变量。有了这种思路,我们就可以在实验中去添加3个

4个.5个的变量都可以。

那我还

Xieke

大家试着用这种思想,课下完成学案上的

《拓展《拓展训练》的表格

那我还想问,

1.用什么来检验淀粉是否还存在?

2.那我们大胆预测一下,在每个试管中滴加两滴碘液,会发生什么样的现象?首先我想问,试管淀粉还在不在?那变不变蓝?

那我们预测的现象究竟正不正确呢,我们需要做实验去验证,

接下来,大家根据实施计划提示分组开始实验(5min),老师下面指导。

好,现在大家实验结果已经出来了,我们依次请第一组同学上来展示下实验成果(再请第三组)

如有意外:问:1.为什么实验结果和我们推测不一致?(哦,实验存在一定的失误)

总结:1.在实验过程中,因为操作失误或者其他原因,很有可能会出现误差,那为了减少误差我们应该多次实验,设置什么组?

2.那如果我们班做了4个实验,或者我们班做了8个实验,每一组都和预测不一样,那说明什么问题?(我们应该大胆质疑我们的推测)

那今天我们的推测正不正确?

总结;1号和2号的试管变量是什么?

那1号变蓝,2号不变蓝,说明什么呢

2号和3号的试管变量是什么?

那2号不变蓝

3号变蓝,说明什么呢?

(促进分解)

好,通过这样的实验分析,我们可以得到怎样的实验结论

那我们的假设正不正确?

也请大家将书本上P28划线(框框下面的第一自然段,一二行)

总结:馒头在口腔中变甜是因为唾液中的唾液淀粉酶,将淀粉分解成了麦芽糖

学生回答馒头为什么会变甜?

馒头因唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌而变甜

学生个体回答,3个或者两个

学生做题

不变

小组内进行讨论

学生在讲台上写

学生观察

2个

合并

学生上来操作此合并过程

不变

碘液

不能

37度

反应时间

开始实验

学生上来展示(投影)和讲

学生分析原因

多做实验

重复组

正确

唾液

唾液可以分解淀粉

牙齿的咀嚼和舌的搅拌

可以促进促进淀粉分解的作用

齐读实验结论

一步步去引导学生熟悉探究实验的步骤

提出问题

做出假设

设计实验(确定变量)

设计实验方案

(通过引导、看书、讨论来降低设计实验表格的难度)

教学生将单一变量过渡到多变量

做实验,提高学生的动手能力

让学生巩固对照组和重复组的区别,分析中,让学生有了认识,推测是可以质疑的

提高学生分析实验的能力

提高学生归纳总结的能力

联系实际

通过这个实验,我想问,生活中妈妈常说“吃饭应该细嚼慢咽”有道理吗?为什么?

有,有利于淀粉的消化

理论联系

总结

通过这节课的学习,你学习到了什么呢?

在总结(学生讲)

重复组

质疑推测

总结所学的内容

课堂小练

下面我们进行课堂简单练习

做题

巩固知识点

一、教材分析

本节是人教版《生物学》七年级下册第四单元《生物圈中的人》第二章《人体的营养》第二节《消化和吸收》中的授课内容。七年级学生还没有开始系统学习物理学、化学,没有理解物理性消化和化学性消化的知识基础,特别是难以理解消化酶对食物的消化作用,所以需要分两个课时完成教学活动。在第一个课时的内容里探究实验“馒头在口腔中的变化”。本节课要求学生通过实验自主探究引起馒头在口腔中变甜的因素。通过实验,让学生在探究中体验和领悟科学家研究自然界所用的方法,并培养钻研、求实、严谨的科学态度。同时知道淀粉在口腔中发生变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌以唾液的分泌、温度、咀嚼的时间等都有关的生物学基本知识。

二、学情分析

身心特点:

七年级学生思维活跃,接受新鲜事物的能力强

认知特点:

学生通过七年级上册《绿叶在光下制造淀粉》和《观察种子的结构》的实验,对探究性实验有了一定的意识,同时已知淀粉的检验方法、水浴加热的方法。通过小学四年级《科学》的学习,以及平时的生活经验使学生对消化和消化系统有了一定的认识,但食物在消化系统内怎样消化和吸收的知识比较缺乏。

技能特点:

通过七年级上册生物,学生具备了一定的设计实验、分析实验的能力,以及小组交流与合作的能力。但是独立分析并完成操作的能力和方法还有待加强,因此在设计时要帮助学生搭建解决问题的“脚手架”,并允许学生失败,让他们在实验操作过程中不断地提出问题、解决问题。

三、教学目标

知识目标:

通过探究实验,知道淀粉在口腔中发生变化与牙齿的咀嚼、舌头的搅拌以唾液的分泌、温度、咀嚼的时间都有关。

技能目标:

1、学生学会如何设计探究实验来检验自己的假设。

2、培养学生仔细观察、积极思考、动手实践、与人合作的能力。

情感态度价值观目标:

体验和领悟科学探究的过程。

体验合作的快乐,形成团队精神。

3、培养钻研、求实、严谨的科学态度。

四、教学重点、难点

教学重点:

1、制定并实施实验计划

2、对实验现象进行分析,得出实验结论。

教学难点:

1、收集足够的纯净唾液。

2、探究实验过程中实验变量的控制。

五、课前准备

实验用具:大烧杯,试管,试管架,量筒,碘液

,研钵,纸槽,馒头,垃圾杯

六、课时分配

1

课时

七、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设情景

引入新课

拿出馒头,提问:1.馒头的主要成分是什么?(板书:淀粉)

2.那怎样通过实验来验证你的说法是正确的呢,做实验验证

学生答

回答并进行演示,其他同学进行观察。

发现馒头上滴加碘液后变蓝,认同馒头内含淀粉的事实。

动作体验

郭老师在这里已经给大家准备好了切好的馒头在食品袋里,每人一小块,拿在手上,先别着急吃,按照我的要求来,1.让学生先舔一下馒头,提问,觉得甜吗?板书,淀粉(不甜)

2.每位的同学将整块馒头放在嘴里细细去品味

3.细嚼慢咽后,我想问有什么味觉变化?板书:不甜(淀粉)—甜

总结后引导:我们知道馒头的主要成分是淀粉,通过舔馒头,知道了淀粉是不甜的,可为什么不甜淀粉到口腔中通过细嚼慢咽之后变甜呢,我想问,这种甜的物质还是淀粉吗?板书:不甜(淀粉)—甜(麦芽糖)

4.那淀粉变成另一种物质麦芽糖,可能是口腔的哪些因素导致的呢?(看口腔的图)

5.如果只看口腔的结构,不甜淀粉变成甜的麦芽糖和哪几个因素有关?

学生答:不甜

学生吃馒头

变甜了

不是,变成另外的一种物质

学生看图思考,作答(个体回答)

答唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌,时间,温度

唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌

通过实际体验和看图观察,引出使馒头变甜的因素(唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌,时间,温度)

确定做实验的因素:

唾液,

牙齿的咀嚼和舌头的搅拌

引出模拟实验

教师提问:1.那是不是这三个因素使淀粉变成麦芽糖的呢?口说无凭,我们需要去通过什么来验证?

2.那我们能不能在口腔中做实验?

为什么?

3.那既然不能在口腔中做实验,那我们只能去模拟口腔做实验

4.那如何模拟牙齿的咀嚼,舌的搅拌呢?(让学生看实验台上的用品思考)

5.模拟口腔的整个实验是在试管进行的,那冰冷的试管能模拟口腔的温度吗?

那如何去模拟呢?

学生答:做实验

学生回答

观察实验用具(个体回答)

不能

引起学生做实验的兴趣。

引出模拟实验

一边讨论过程中,一边告知学生部分的操作步骤。

合作探究方法步骤

那清楚了如何去模拟口腔,我们就可以做实验了,来探究馒头在口腔中的变化。

那根据刚刚吃馒头,味觉上的体验,我们可以提出问题,通过细嚼慢咽,馒头为什么会变甜

2.针对这个问题,我们可以做出哪些合理的假设呢?

3.接下来制定计划,通过以前所学的知识,我们知道到探究性实验关键性问题是两个,一是确定变量,二是设计对照组。刚刚所讲,你觉得可以有哪些变量呢?

4.教师总结:牙齿的咀嚼和舌的搅拌作用相似,都是使唾液和馒头充分的混合,因此我们将此合成一个变量,而唾液的分泌是第二个变量)

5.那确定了变量,我们如何设计对照实验呢?请大家根据课本P27制定计划这一栏中给的提示,完成学案上第三点制定计划的内容(在这里我们做一个分工,请第1,2小组选择第一个变量完成,第3,4组选择第二个变量完成)

我给提示:问:实验中,除变量外,其他条件应该怎样?

做完之后,小组内讨论

那我们请两个同学,完成黑板上的表格

问第1

2组的同学,你觉得这个同学写的正不正确?

问第3

4组的同学,你觉得这个同学写的正不正确?

教师总结:那请同学们用你们的火眼晶晶观察一下,你发现这两组实验,有没有什么相同点?

6.提问:我们这本来是几个实验?

既然这两个实验有一组试管是相同的,我们可不可以想一个办法,让它们变成一个实验?

怎么合并?

通过合并,我们就把两个实验合成一个实验,而这个实验可以同时研究两个变量。有了这种思路,我们就可以在实验中去添加3个

4个.5个的变量都可以。

那我还

Xieke

大家试着用这种思想,课下完成学案上的

《拓展《拓展训练》的表格

那我还想问,

1.用什么来检验淀粉是否还存在?

2.那我们大胆预测一下,在每个试管中滴加两滴碘液,会发生什么样的现象?首先我想问,试管淀粉还在不在?那变不变蓝?

那我们预测的现象究竟正不正确呢,我们需要做实验去验证,

接下来,大家根据实施计划提示分组开始实验(5min),老师下面指导。

好,现在大家实验结果已经出来了,我们依次请第一组同学上来展示下实验成果(再请第三组)

如有意外:问:1.为什么实验结果和我们推测不一致?(哦,实验存在一定的失误)

总结:1.在实验过程中,因为操作失误或者其他原因,很有可能会出现误差,那为了减少误差我们应该多次实验,设置什么组?

2.那如果我们班做了4个实验,或者我们班做了8个实验,每一组都和预测不一样,那说明什么问题?(我们应该大胆质疑我们的推测)

那今天我们的推测正不正确?

总结;1号和2号的试管变量是什么?

那1号变蓝,2号不变蓝,说明什么呢

2号和3号的试管变量是什么?

那2号不变蓝

3号变蓝,说明什么呢?

(促进分解)

好,通过这样的实验分析,我们可以得到怎样的实验结论

那我们的假设正不正确?

也请大家将书本上P28划线(框框下面的第一自然段,一二行)

总结:馒头在口腔中变甜是因为唾液中的唾液淀粉酶,将淀粉分解成了麦芽糖

学生回答馒头为什么会变甜?

馒头因唾液,牙齿的咀嚼和舌头的搅拌而变甜

学生个体回答,3个或者两个

学生做题

不变

小组内进行讨论

学生在讲台上写

学生观察

2个

合并

学生上来操作此合并过程

不变

碘液

不能

37度

反应时间

开始实验

学生上来展示(投影)和讲

学生分析原因

多做实验

重复组

正确

唾液

唾液可以分解淀粉

牙齿的咀嚼和舌的搅拌

可以促进促进淀粉分解的作用

齐读实验结论

一步步去引导学生熟悉探究实验的步骤

提出问题

做出假设

设计实验(确定变量)

设计实验方案

(通过引导、看书、讨论来降低设计实验表格的难度)

教学生将单一变量过渡到多变量

做实验,提高学生的动手能力

让学生巩固对照组和重复组的区别,分析中,让学生有了认识,推测是可以质疑的

提高学生分析实验的能力

提高学生归纳总结的能力

联系实际

通过这个实验,我想问,生活中妈妈常说“吃饭应该细嚼慢咽”有道理吗?为什么?

有,有利于淀粉的消化

理论联系

总结

通过这节课的学习,你学习到了什么呢?

在总结(学生讲)

重复组

质疑推测

总结所学的内容

课堂小练

下面我们进行课堂简单练习

做题

巩固知识点