5 孔乙己 习题课件(幻灯片32张)

图片预览

文档简介

5 孔乙己

*

名 师 点 睛

(1)巩固本课重要字音、字形、相关文学常识,提高辨析词语、分析语病等能力。

(2)强化对小说三要素的认识,加深对小说主题的理解,进一步学习通过人物的外貌、语言、动作表现人物性格的写作方法,提高阅读、鉴赏小说的能力。

(3)理解孔乙己这一形象所体现的社会意义——封建科举制度对读书人的毒害及病态社会中的人的麻木、冷酷,培养欣赏文学作品的能力。

(4)强化对鲁迅相关作品、思想的认识。

以练助学

*

《孔乙己》写于1918 年冬天,收录于小说集《呐喊》。当时新文化运动以《新青年》为主要阵地,虽已揭开了新文化运动的序幕,但是封建复古的逆流仍很猖獗。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这类人的社会土壤仍然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”,因此迫切需要拯救青年一代,不让他们再走孔乙己的老路。鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了贫苦知识分子的生活,尖锐地批判了封建教育制度和科举制度及其对知识分子的摧残、毒害。

*

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。

*

小说通过塑造孔乙己这个被残酷地抛弃于社会底层,生活穷困潦倒,最终被强大的黑暗势力所吞没的读书人形象,展现了封建文化“吃人”的本质,反映了封建教育对读书人的戕害,控诉了科举制度的罪恶,揭示了封建社会的世态炎凉、人们冷漠麻木的精神状态以及社会对不幸者的冷酷,从侧面鞭挞了封建社会的腐朽和病态。

*

基 础 巩 固

B

A

A

A

A

*

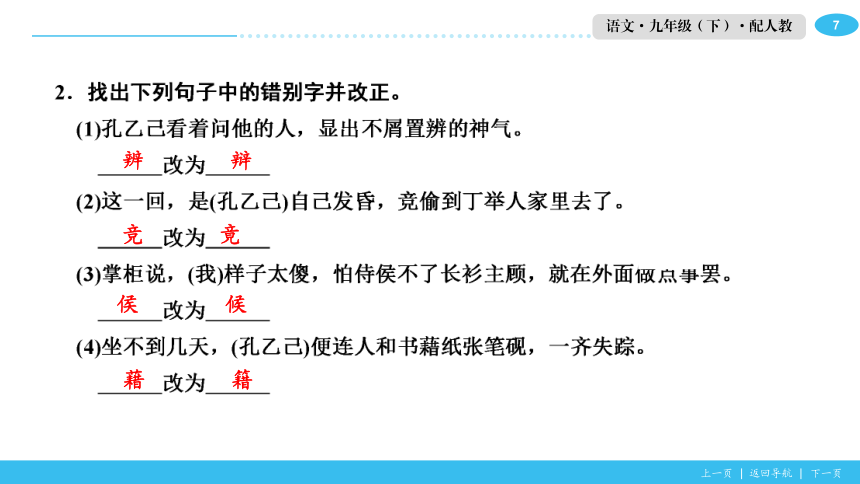

藉 籍

辨 辩

竞 竟

侯 候

*

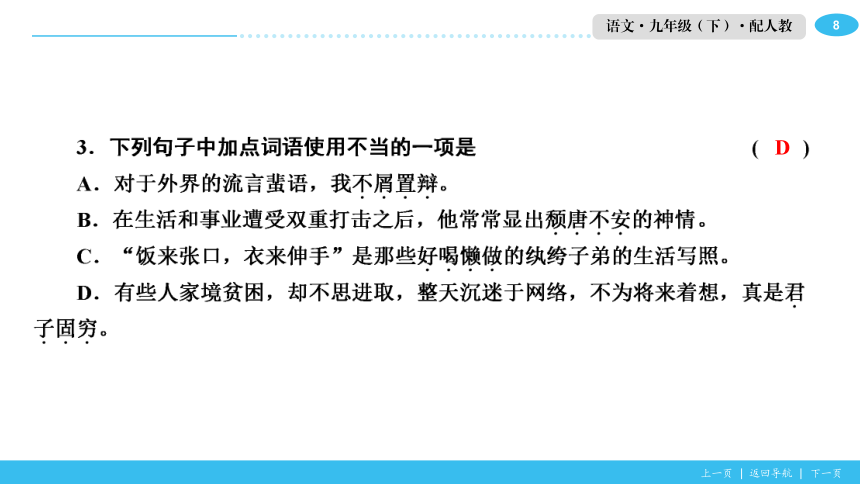

D

*

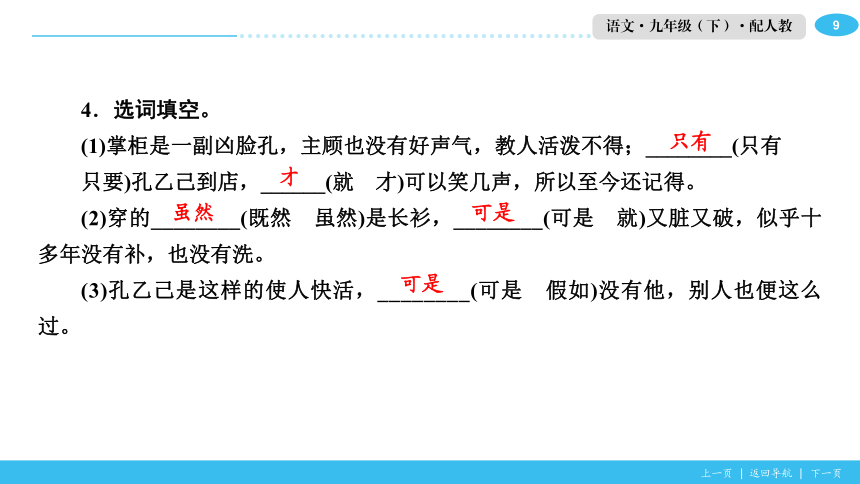

4.选词填空。

(1)掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;________(只有

只要)孔乙己到店,______(就 才)可以笑几声,所以至今还记得。

(2)穿的________(既然 虽然)是长衫,________(可是 就)又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

(3)孔乙己是这样的使人快活,________(可是 假如)没有他,别人也便这么过。

只有

才

虽然

可是

可是

*

5.下列句子没有语病的一项是 ( )

A.由于她出色的表演,赢得了观众热烈的掌声。

B.小说都有引人入胜的人物。

C.孔乙己一到店,许多酒店的人便都看着他笑。

D.他能在这个艰苦的地方经受磨难,是他战胜孤独的关键。

D

*

6.下列文学常识表述有误的一项是 ( )

A.鲁迅的小说集有《呐喊》《彷徨》和《故事新编》,《社戏》《孔乙己》《故乡》都选自《呐喊》。

B.鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。作品《中国人失掉自信力了吗》选自散文集《朝花夕拾》。

C.我们学过的课文《阿长与?山海经?》《从百草园到三味书屋》都是出自鲁迅先生的散文集《朝花夕拾》。

D.鲁迅的著作颇丰,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《且介亭杂文》《热风》等。

B

*

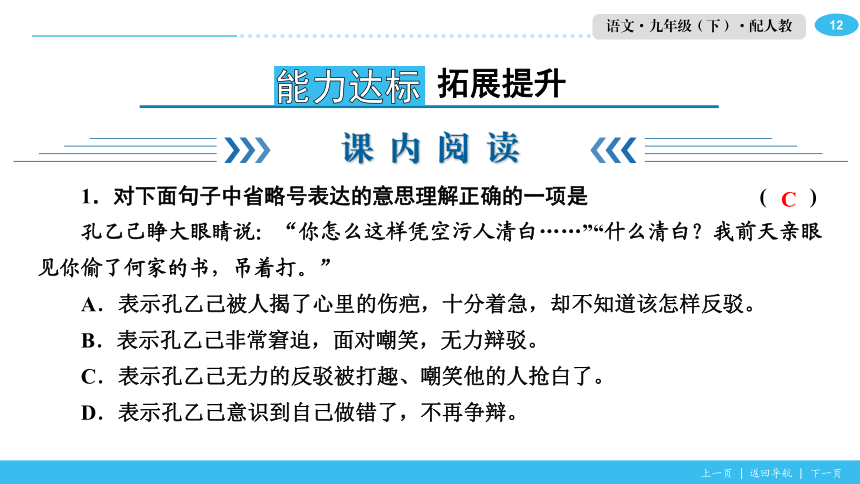

课 内 阅 读

1.对下面句子中省略号表达的意思理解正确的一项是 ( )

孔乙己睁大眼睛说:“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打。”

A.表示孔乙己被人揭了心里的伤疤,十分着急,却不知道该怎样反驳。

B.表示孔乙己非常窘迫,面对嘲笑,无力辩驳。

C.表示孔乙己无力的反驳被打趣、嘲笑他的人抢白了。

D.表示孔乙己意识到自己做错了,不再争辩。

C

拓展提升

*

2.下列语句运用了什么描写方法?分析这一描写刻画了人物怎样的性格。

(1)他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

肖像描写。写他“身材很高大”,说明他尚有劳动能力;“青白脸色”说明他穷困潦倒,这是营养不良又不肯劳动的结果;脸上“时常夹些伤痕”,是他穷困而偶尔偷东西被人打伤的标志,也是他走向没落的重要标志;“一部乱蓬蓬的花白的胡子”表明他年龄较大而又精神萎靡颓唐;他那件长衫“又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”说明他穷酸潦倒的经济状况和懒得出奇的性格特征。

*

(2)他不回答,对柜里说:“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

语言描写、动作描写。一个“排”字表现了孔乙己根本不把对方放在眼里,显示了孔乙己摆阔气、内心得意的心理。

(3)孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

语言描写、神态描写。刻画出孔乙己自命清高、迂腐不堪、自欺欺人、死要面子的性格。

*

(4)他从破衣袋里摸出四文大钱……

动作描写。“摸”字表现出孔乙己拿钱时小心掏取的情状,说明他已穷困潦倒到极点,再也没有求生的道路可走了,生动形象地表现了他悲惨的境地。而且“摸”这一动作与前面的“排”形成鲜明对比,表明现在的孔乙己再没有当初炫耀、得意的神气。

*

3.课文用什么来贯穿全文?用意是什么?

课文用“笑”来贯穿全文。用意:孔乙己是一个在当时的社会中找不到自己位置的弱者,用众人的哄笑来贯穿这样一个令人悲伤的故事,烘托并增强了小说的悲剧效果。这些麻木的哄笑使孔乙己的悲剧命运更笼罩了一层悲凉的使人窒息的意味。一面是悲惨的遭遇和伤痛,另一面不是同情和眼泪,而是无聊的逗笑和取乐,以乐写哀,更增添了悲哀之感。孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧,这些“笑”增强了鞭挞封建社会的腐朽和病态的效果。

*

4.掌柜说的“孔乙己还欠十九个钱呢!”在选文中反复出现四次,作者这样写有何用意?

孔乙己的命运,掌柜漠不关心,唯一使他记起和遗憾的是“孔乙己还欠十九个钱呢”。这句话反复出现,充分表现了掌柜的唯利是图、冷酷贪婪,同时也揭露了当时社会的世态炎凉和国民的麻木愚昧、冷酷无情。

*

5.下面对课文理解不正确的一项是 ( )

A.课文用第一人称讲述这个故事,增强了故事的可信度,让人深切体会到人情冷漠、世态炎凉。

B.课文的发展部分描写了“酒客取笑孔乙己偷东西”“酒客取笑孔乙己未进学”“孔乙己教小伙计写‘茴’字”和“孔乙己分茴香豆给孩子”这四个画面。

C.课文第5自然段运用了倒叙,交代了孔乙己的身世和经历,使人物形象更丰满、更完整。

D.课文第4自然段和第6自然段运用了“以乐衬哀”的手法,着力渲染哄笑的声浪和快活的气氛,以突显孔乙己的悲哀和民众的冷漠、麻木。

C

*

6.“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,鲁迅的性格中包含着柔情和顽强这两个看似对立的方面。鲁迅笔下的孔乙己的个性也不止一面。请联系课文内容,说说你对此的理解。

孔乙己性格复杂,一方面他好喝懒做、死要面子、迂腐不堪,同时他又热心于教小伙计写字,分茴香豆给孩子们吃,表现出热情、善良的一面。他的品行也很复杂,在酒店不拖欠酒钱,但这良好信誉有时却又是靠偷窃来维持的。他的为人是可笑的,而他的命运是可悲可怜的。

*

拓 展 阅 读

7.【山东聊城中考】阅读下文,回答问题。

大青衣

胡 玲

①原本宁静的村庄突然热闹了,乡亲们雀跃着欢呼着,纷纷奔走相告:今晚李大户家请柳月如来唱戏。

②说起柳月如,在当地可谓声名赫赫,她是县剧团的名角,能听她唱戏,一睹她的风采,是很多人的梦想。

*

③日落黄昏,乡亲们潮水般涌向李大户家,青莲好奇地跟在人群后。李大户家院里,灯火通明,高高的戏台前挤满了人,他们昂着头,瞪着眼,屏住呼吸,焦急地等待柳月如出场。青莲猫起身子,铆着劲儿朝前钻,像一尾滑溜的小鱼儿,钻到了人群最前面。

④锣鼓铿锵,乐声四起,柳月如一袭飘逸的青色长裙,款款从幕布后走出来,身姿婀娜,莲步轻移,宛如踩在云端的仙女。喧闹的人群瞬间寂静。柳月如眼波流转,一跷兰花指,一抖水袖,行云流水,灵动自如。柳月如轻启朱唇,黄鹂一样清脆婉转的声音脱口而出。人们看呆了,听痴了,像木头人立在当地。青莲尚小,看不懂剧情,听不懂戏文,可柳月如仿佛带着一股子魔力,深深诱惑着青莲,让青莲的目光无法从她身上移走。她哭,青莲跟着哭;她笑,青莲也笑。

*

⑤戏散,柳月如谢幕退下,乡亲们依依不舍地离去。青莲不走,她悄悄来到后台。

⑥柳月如对镜卸妆,从镜子里看到了身后的青莲。小丫头,怎么还不回家?青莲紧盯柳月如,紧闭双唇不语。柳月如回头,上上下下打量着青莲,见青莲面容清秀,身形纤细,眼神里有股子坚毅倔强劲儿,说,真是个唱青衣的好坯子。可不管柳月如说什么,青莲就是不说话。最后,柳月如问,愿意跟我学戏吗?青莲终于开口,愿意,我要唱戏,像你一样。

*

⑦青莲跟着柳月如学戏,大家都说青莲家祖坟冒青烟了,要知道,柳月如不轻易收徒的。柳月如对青莲很严,唱念做打,手把手教青莲,青莲学得稍有不佳,必然受罚。名师出高徒,十年勤学苦练,青莲成了剧团最出色的青衣。她扮相清丽端庄,音色清澈圆润,表演细腻庄重,秦香莲、白素贞、王宝钏,所有青衣角色被她演绎得栩栩如生、活灵活现。

⑧不知从何时起,看戏的人少了。台上,青莲卖力表演;台下,看客寥寥无几。青莲的满腔激情,在日积月累中慢慢消散。

*

⑨一天,一个打扮时尚的男人来剧团找青莲。青莲小姐,我们公司正在包装歌星,以你的形象和唱功,绝对能够火,你可有兴趣?青莲想也没想,说,我没兴趣!男人说,传统戏在本地已经没市场了,现在还有谁看戏?说着,男人把一张名片放在桌上。青莲小姐,走阳关大道,还是在一棵歪脖树上吊死,由你自己决定。说完,男人离开了。

⑩那天,男人的话不断在青莲脑子里回荡,令她坐立难安。她去找柳月如。师傅,有人说我可以做歌星。柳月如说,咱们是唱戏之人,并非戏子。青莲说,没人爱看戏了,我想另寻出路。柳月如说,即使台下只有一个观众,我们也要唱下去。青莲脱下戏服,说,不,我再也不唱独角戏了。柳月如说,你出了剧团,咱们的师徒缘分也就尽了。青莲含着泪,头也不回地走出了剧团的大门。

*

?青莲果然火了,唱歌、走穴、商演,她春风得意。热闹精彩的生活,使她早就淡忘了剧团和柳月如。

?五年后的一天,青莲和老板在咖啡厅商谈演出事宜,青莲去得早,点了杯咖啡喝起来。不远处,有几个年轻人望着她窃窃私语。作为明星,她早已习惯了人们对她的关注和议论。看,那不是歌星青莲吗?她唱歌挺好听的。听说她以前是唱青衣的。她的唱功、动作、神态都有传统戏的影子。原来她以前是唱戏的啊,怪不得她唱歌有种与众不同的味道。他们的话飘进青莲耳朵里。

*

?老板来了。青莲说,有个问题我一直想问你,你当初为什么觉得我能唱出来?老板一笑,因为你有戏曲底子,唱得有特色,要不然,你怎么会红?要知道,现在会唱歌的人一抓一大把。青莲内心如同被投进一块大石头,波涛汹涌。

?晚上,青莲做了一个梦。梦里,柳月如和青莲唱《白蛇传》,柳月如演白蛇,青莲反串法海,两人对打起来,青莲一剑刺穿了柳月如的胸膛,柳月如倒在戏台上,鲜血染红了她的白衣。青莲从梦中惊醒。

?第二天,青莲取消所有活动,赶到县剧团,却发现大门紧闭,向周围人打听,才知道,剧团生意冷清,半年前已经倒闭了。

*

?青莲找到柳月如家里,看到的是柳月如的灵位。守灵的老太太说,我是月如的表姑,你是青莲吧?青莲一惊,你怎么知道?老太太说,月如说过,你迟早会来的。青莲问,师傅怎么走了?老太太说道,月如是个戏痴啊,爱戏的人越来越少,懂戏的人越来越少,她整日郁郁寡欢,剧团倒闭后,她大病一场。昨晚,她走了。临终前,她叮嘱我把一样东西交给你。说着,老太太拿出一个盒子递给青莲。青莲打开,是一套青衣的戏服,正是她初次看师傅唱戏时穿的那套。

?师傅!青莲怆然泪下,跪倒在柳月如灵前。

?没多久,县剧团重新开张。剧团的老板不是别人,正是青莲。锣鼓铿锵,乐声四起,青莲一袭飘逸的青色长裙,款款从幕布后走出来……

*

(1)小说围绕青莲写了哪几件事?

青莲迷上青衣;青莲拜师学戏,出师成名;青莲弃演青衣;青莲重演青衣。

(2)简析第④段和第?段画线句子在塑造柳月如形象中的作用。

第④段的画线句子通过神态、动作、声音等正面描写,运用比喻的修辞手法,写出柳月如高超的表演艺术。第?段的画线句子属于侧面描写,通过表姑的话表现了柳月如热爱戏曲、淡泊名利、坚守信念、至死不渝的高尚品质。

(3)赏析第?段画线句子。

运用比喻的修辞手法,写出青莲内心产生的激烈的斗争,她明白了戏曲功底对自己的帮助,明白了师傅对传统戏曲的坚守,推动了情节发展。

*

(4)简述小说最后一段的作用。

表现了青莲对师傅的愧疚和完成师傅遗愿的决心;表达了青莲对戏曲的热爱;照应前文,反映了对传统戏曲艺术(传统文化)的继承。

(5)小说以《大青衣》为题好在哪里?

柳月如和青莲都是技艺高超的青衣表演者;情节围绕青衣展开,“大青衣”贯穿全文始终;突出主题,青衣代表传统戏曲,体现出传统艺术永恒的生命力。

(6)在戏曲文化进校园的今天,读完这篇文章,你有何感想?

示例:戏曲文化博大精深,充满魅力,丰富了我们的生活,我们一定要将优秀的传统文化继承、发展下去。

*

综 合 运 用

8.某学校开展“鲁迅读书月”活动,主题是“鲁迅与我们的学习生活”,请你按要求完成以下任务。

(1)【活动一:吸取精华】要求同学们把鲁迅与自己的思想、生活实际联系起来。

下面是鲁迅作品中的两个名句,请你任选一句联系实际谈谈感想。

①必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来,倘若叮在一处,所得就非常有限、枯燥了。

②即使慢,驰而不息,纵令落后,纵令失败,但一定可以达到他所向的目标。

*

示例:我感受最深的是第一句,这句话以生动的比喻,告诉我们读书如同采蜜,要博览群书,采众家之长。我以后不能只读文学类书籍,还要读涉及到历史、艺术或是理论性很强的书,让自己的知识面得到扩大。

*

(2)【活动二:提出疑难】要求同学们记下读鲁迅作品时遇到的不解的问题或想跟鲁迅先生商榷的问题。

学校将举行论坛,邀请鲁迅研究专家与同学对话,在论坛上你准备提出一个什么问题?

你的问题:__________________________________________________________ __________________________________

鲁迅先生在《故乡》中说:“我想到希望,忽然害怕起来了。”鲁迅先生是不是不看好中国的未来?

*

名 师 点 睛

(1)巩固本课重要字音、字形、相关文学常识,提高辨析词语、分析语病等能力。

(2)强化对小说三要素的认识,加深对小说主题的理解,进一步学习通过人物的外貌、语言、动作表现人物性格的写作方法,提高阅读、鉴赏小说的能力。

(3)理解孔乙己这一形象所体现的社会意义——封建科举制度对读书人的毒害及病态社会中的人的麻木、冷酷,培养欣赏文学作品的能力。

(4)强化对鲁迅相关作品、思想的认识。

以练助学

*

《孔乙己》写于1918 年冬天,收录于小说集《呐喊》。当时新文化运动以《新青年》为主要阵地,虽已揭开了新文化运动的序幕,但是封建复古的逆流仍很猖獗。科举制度虽于1906年废除,但是培植孔乙己这类人的社会土壤仍然存在,孔孟之道仍然是社会教育的核心内容,这样就有可能产生新的“孔乙己”,因此迫切需要拯救青年一代,不让他们再走孔乙己的老路。鲁迅选取了社会的一角——鲁镇的咸亨酒店,艺术地展现了贫苦知识分子的生活,尖锐地批判了封建教育制度和科举制度及其对知识分子的摧残、毒害。

*

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。人物、情节、环境是小说的三要素。情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。环境包括自然环境和社会环境。

*

小说通过塑造孔乙己这个被残酷地抛弃于社会底层,生活穷困潦倒,最终被强大的黑暗势力所吞没的读书人形象,展现了封建文化“吃人”的本质,反映了封建教育对读书人的戕害,控诉了科举制度的罪恶,揭示了封建社会的世态炎凉、人们冷漠麻木的精神状态以及社会对不幸者的冷酷,从侧面鞭挞了封建社会的腐朽和病态。

*

基 础 巩 固

B

A

A

A

A

*

藉 籍

辨 辩

竞 竟

侯 候

*

D

*

4.选词填空。

(1)掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;________(只有

只要)孔乙己到店,______(就 才)可以笑几声,所以至今还记得。

(2)穿的________(既然 虽然)是长衫,________(可是 就)又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

(3)孔乙己是这样的使人快活,________(可是 假如)没有他,别人也便这么过。

只有

才

虽然

可是

可是

*

5.下列句子没有语病的一项是 ( )

A.由于她出色的表演,赢得了观众热烈的掌声。

B.小说都有引人入胜的人物。

C.孔乙己一到店,许多酒店的人便都看着他笑。

D.他能在这个艰苦的地方经受磨难,是他战胜孤独的关键。

D

*

6.下列文学常识表述有误的一项是 ( )

A.鲁迅的小说集有《呐喊》《彷徨》和《故事新编》,《社戏》《孔乙己》《故乡》都选自《呐喊》。

B.鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。作品《中国人失掉自信力了吗》选自散文集《朝花夕拾》。

C.我们学过的课文《阿长与?山海经?》《从百草园到三味书屋》都是出自鲁迅先生的散文集《朝花夕拾》。

D.鲁迅的著作颇丰,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《且介亭杂文》《热风》等。

B

*

课 内 阅 读

1.对下面句子中省略号表达的意思理解正确的一项是 ( )

孔乙己睁大眼睛说:“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打。”

A.表示孔乙己被人揭了心里的伤疤,十分着急,却不知道该怎样反驳。

B.表示孔乙己非常窘迫,面对嘲笑,无力辩驳。

C.表示孔乙己无力的反驳被打趣、嘲笑他的人抢白了。

D.表示孔乙己意识到自己做错了,不再争辩。

C

拓展提升

*

2.下列语句运用了什么描写方法?分析这一描写刻画了人物怎样的性格。

(1)他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

肖像描写。写他“身材很高大”,说明他尚有劳动能力;“青白脸色”说明他穷困潦倒,这是营养不良又不肯劳动的结果;脸上“时常夹些伤痕”,是他穷困而偶尔偷东西被人打伤的标志,也是他走向没落的重要标志;“一部乱蓬蓬的花白的胡子”表明他年龄较大而又精神萎靡颓唐;他那件长衫“又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”说明他穷酸潦倒的经济状况和懒得出奇的性格特征。

*

(2)他不回答,对柜里说:“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。

语言描写、动作描写。一个“排”字表现了孔乙己根本不把对方放在眼里,显示了孔乙己摆阔气、内心得意的心理。

(3)孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

语言描写、神态描写。刻画出孔乙己自命清高、迂腐不堪、自欺欺人、死要面子的性格。

*

(4)他从破衣袋里摸出四文大钱……

动作描写。“摸”字表现出孔乙己拿钱时小心掏取的情状,说明他已穷困潦倒到极点,再也没有求生的道路可走了,生动形象地表现了他悲惨的境地。而且“摸”这一动作与前面的“排”形成鲜明对比,表明现在的孔乙己再没有当初炫耀、得意的神气。

*

3.课文用什么来贯穿全文?用意是什么?

课文用“笑”来贯穿全文。用意:孔乙己是一个在当时的社会中找不到自己位置的弱者,用众人的哄笑来贯穿这样一个令人悲伤的故事,烘托并增强了小说的悲剧效果。这些麻木的哄笑使孔乙己的悲剧命运更笼罩了一层悲凉的使人窒息的意味。一面是悲惨的遭遇和伤痛,另一面不是同情和眼泪,而是无聊的逗笑和取乐,以乐写哀,更增添了悲哀之感。孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧,这些“笑”增强了鞭挞封建社会的腐朽和病态的效果。

*

4.掌柜说的“孔乙己还欠十九个钱呢!”在选文中反复出现四次,作者这样写有何用意?

孔乙己的命运,掌柜漠不关心,唯一使他记起和遗憾的是“孔乙己还欠十九个钱呢”。这句话反复出现,充分表现了掌柜的唯利是图、冷酷贪婪,同时也揭露了当时社会的世态炎凉和国民的麻木愚昧、冷酷无情。

*

5.下面对课文理解不正确的一项是 ( )

A.课文用第一人称讲述这个故事,增强了故事的可信度,让人深切体会到人情冷漠、世态炎凉。

B.课文的发展部分描写了“酒客取笑孔乙己偷东西”“酒客取笑孔乙己未进学”“孔乙己教小伙计写‘茴’字”和“孔乙己分茴香豆给孩子”这四个画面。

C.课文第5自然段运用了倒叙,交代了孔乙己的身世和经历,使人物形象更丰满、更完整。

D.课文第4自然段和第6自然段运用了“以乐衬哀”的手法,着力渲染哄笑的声浪和快活的气氛,以突显孔乙己的悲哀和民众的冷漠、麻木。

C

*

6.“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,鲁迅的性格中包含着柔情和顽强这两个看似对立的方面。鲁迅笔下的孔乙己的个性也不止一面。请联系课文内容,说说你对此的理解。

孔乙己性格复杂,一方面他好喝懒做、死要面子、迂腐不堪,同时他又热心于教小伙计写字,分茴香豆给孩子们吃,表现出热情、善良的一面。他的品行也很复杂,在酒店不拖欠酒钱,但这良好信誉有时却又是靠偷窃来维持的。他的为人是可笑的,而他的命运是可悲可怜的。

*

拓 展 阅 读

7.【山东聊城中考】阅读下文,回答问题。

大青衣

胡 玲

①原本宁静的村庄突然热闹了,乡亲们雀跃着欢呼着,纷纷奔走相告:今晚李大户家请柳月如来唱戏。

②说起柳月如,在当地可谓声名赫赫,她是县剧团的名角,能听她唱戏,一睹她的风采,是很多人的梦想。

*

③日落黄昏,乡亲们潮水般涌向李大户家,青莲好奇地跟在人群后。李大户家院里,灯火通明,高高的戏台前挤满了人,他们昂着头,瞪着眼,屏住呼吸,焦急地等待柳月如出场。青莲猫起身子,铆着劲儿朝前钻,像一尾滑溜的小鱼儿,钻到了人群最前面。

④锣鼓铿锵,乐声四起,柳月如一袭飘逸的青色长裙,款款从幕布后走出来,身姿婀娜,莲步轻移,宛如踩在云端的仙女。喧闹的人群瞬间寂静。柳月如眼波流转,一跷兰花指,一抖水袖,行云流水,灵动自如。柳月如轻启朱唇,黄鹂一样清脆婉转的声音脱口而出。人们看呆了,听痴了,像木头人立在当地。青莲尚小,看不懂剧情,听不懂戏文,可柳月如仿佛带着一股子魔力,深深诱惑着青莲,让青莲的目光无法从她身上移走。她哭,青莲跟着哭;她笑,青莲也笑。

*

⑤戏散,柳月如谢幕退下,乡亲们依依不舍地离去。青莲不走,她悄悄来到后台。

⑥柳月如对镜卸妆,从镜子里看到了身后的青莲。小丫头,怎么还不回家?青莲紧盯柳月如,紧闭双唇不语。柳月如回头,上上下下打量着青莲,见青莲面容清秀,身形纤细,眼神里有股子坚毅倔强劲儿,说,真是个唱青衣的好坯子。可不管柳月如说什么,青莲就是不说话。最后,柳月如问,愿意跟我学戏吗?青莲终于开口,愿意,我要唱戏,像你一样。

*

⑦青莲跟着柳月如学戏,大家都说青莲家祖坟冒青烟了,要知道,柳月如不轻易收徒的。柳月如对青莲很严,唱念做打,手把手教青莲,青莲学得稍有不佳,必然受罚。名师出高徒,十年勤学苦练,青莲成了剧团最出色的青衣。她扮相清丽端庄,音色清澈圆润,表演细腻庄重,秦香莲、白素贞、王宝钏,所有青衣角色被她演绎得栩栩如生、活灵活现。

⑧不知从何时起,看戏的人少了。台上,青莲卖力表演;台下,看客寥寥无几。青莲的满腔激情,在日积月累中慢慢消散。

*

⑨一天,一个打扮时尚的男人来剧团找青莲。青莲小姐,我们公司正在包装歌星,以你的形象和唱功,绝对能够火,你可有兴趣?青莲想也没想,说,我没兴趣!男人说,传统戏在本地已经没市场了,现在还有谁看戏?说着,男人把一张名片放在桌上。青莲小姐,走阳关大道,还是在一棵歪脖树上吊死,由你自己决定。说完,男人离开了。

⑩那天,男人的话不断在青莲脑子里回荡,令她坐立难安。她去找柳月如。师傅,有人说我可以做歌星。柳月如说,咱们是唱戏之人,并非戏子。青莲说,没人爱看戏了,我想另寻出路。柳月如说,即使台下只有一个观众,我们也要唱下去。青莲脱下戏服,说,不,我再也不唱独角戏了。柳月如说,你出了剧团,咱们的师徒缘分也就尽了。青莲含着泪,头也不回地走出了剧团的大门。

*

?青莲果然火了,唱歌、走穴、商演,她春风得意。热闹精彩的生活,使她早就淡忘了剧团和柳月如。

?五年后的一天,青莲和老板在咖啡厅商谈演出事宜,青莲去得早,点了杯咖啡喝起来。不远处,有几个年轻人望着她窃窃私语。作为明星,她早已习惯了人们对她的关注和议论。看,那不是歌星青莲吗?她唱歌挺好听的。听说她以前是唱青衣的。她的唱功、动作、神态都有传统戏的影子。原来她以前是唱戏的啊,怪不得她唱歌有种与众不同的味道。他们的话飘进青莲耳朵里。

*

?老板来了。青莲说,有个问题我一直想问你,你当初为什么觉得我能唱出来?老板一笑,因为你有戏曲底子,唱得有特色,要不然,你怎么会红?要知道,现在会唱歌的人一抓一大把。青莲内心如同被投进一块大石头,波涛汹涌。

?晚上,青莲做了一个梦。梦里,柳月如和青莲唱《白蛇传》,柳月如演白蛇,青莲反串法海,两人对打起来,青莲一剑刺穿了柳月如的胸膛,柳月如倒在戏台上,鲜血染红了她的白衣。青莲从梦中惊醒。

?第二天,青莲取消所有活动,赶到县剧团,却发现大门紧闭,向周围人打听,才知道,剧团生意冷清,半年前已经倒闭了。

*

?青莲找到柳月如家里,看到的是柳月如的灵位。守灵的老太太说,我是月如的表姑,你是青莲吧?青莲一惊,你怎么知道?老太太说,月如说过,你迟早会来的。青莲问,师傅怎么走了?老太太说道,月如是个戏痴啊,爱戏的人越来越少,懂戏的人越来越少,她整日郁郁寡欢,剧团倒闭后,她大病一场。昨晚,她走了。临终前,她叮嘱我把一样东西交给你。说着,老太太拿出一个盒子递给青莲。青莲打开,是一套青衣的戏服,正是她初次看师傅唱戏时穿的那套。

?师傅!青莲怆然泪下,跪倒在柳月如灵前。

?没多久,县剧团重新开张。剧团的老板不是别人,正是青莲。锣鼓铿锵,乐声四起,青莲一袭飘逸的青色长裙,款款从幕布后走出来……

*

(1)小说围绕青莲写了哪几件事?

青莲迷上青衣;青莲拜师学戏,出师成名;青莲弃演青衣;青莲重演青衣。

(2)简析第④段和第?段画线句子在塑造柳月如形象中的作用。

第④段的画线句子通过神态、动作、声音等正面描写,运用比喻的修辞手法,写出柳月如高超的表演艺术。第?段的画线句子属于侧面描写,通过表姑的话表现了柳月如热爱戏曲、淡泊名利、坚守信念、至死不渝的高尚品质。

(3)赏析第?段画线句子。

运用比喻的修辞手法,写出青莲内心产生的激烈的斗争,她明白了戏曲功底对自己的帮助,明白了师傅对传统戏曲的坚守,推动了情节发展。

*

(4)简述小说最后一段的作用。

表现了青莲对师傅的愧疚和完成师傅遗愿的决心;表达了青莲对戏曲的热爱;照应前文,反映了对传统戏曲艺术(传统文化)的继承。

(5)小说以《大青衣》为题好在哪里?

柳月如和青莲都是技艺高超的青衣表演者;情节围绕青衣展开,“大青衣”贯穿全文始终;突出主题,青衣代表传统戏曲,体现出传统艺术永恒的生命力。

(6)在戏曲文化进校园的今天,读完这篇文章,你有何感想?

示例:戏曲文化博大精深,充满魅力,丰富了我们的生活,我们一定要将优秀的传统文化继承、发展下去。

*

综 合 运 用

8.某学校开展“鲁迅读书月”活动,主题是“鲁迅与我们的学习生活”,请你按要求完成以下任务。

(1)【活动一:吸取精华】要求同学们把鲁迅与自己的思想、生活实际联系起来。

下面是鲁迅作品中的两个名句,请你任选一句联系实际谈谈感想。

①必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来,倘若叮在一处,所得就非常有限、枯燥了。

②即使慢,驰而不息,纵令落后,纵令失败,但一定可以达到他所向的目标。

*

示例:我感受最深的是第一句,这句话以生动的比喻,告诉我们读书如同采蜜,要博览群书,采众家之长。我以后不能只读文学类书籍,还要读涉及到历史、艺术或是理论性很强的书,让自己的知识面得到扩大。

*

(2)【活动二:提出疑难】要求同学们记下读鲁迅作品时遇到的不解的问题或想跟鲁迅先生商榷的问题。

学校将举行论坛,邀请鲁迅研究专家与同学对话,在论坛上你准备提出一个什么问题?

你的问题:__________________________________________________________ __________________________________

鲁迅先生在《故乡》中说:“我想到希望,忽然害怕起来了。”鲁迅先生是不是不看好中国的未来?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读