2021年上海各区一模古诗词考题(附:答案)

文档属性

| 名称 | 2021年上海各区一模古诗词考题(附:答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 90.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-27 19:01:47 | ||

图片预览

文档简介

2021年上海各区一模古诗词考题(附:答案)

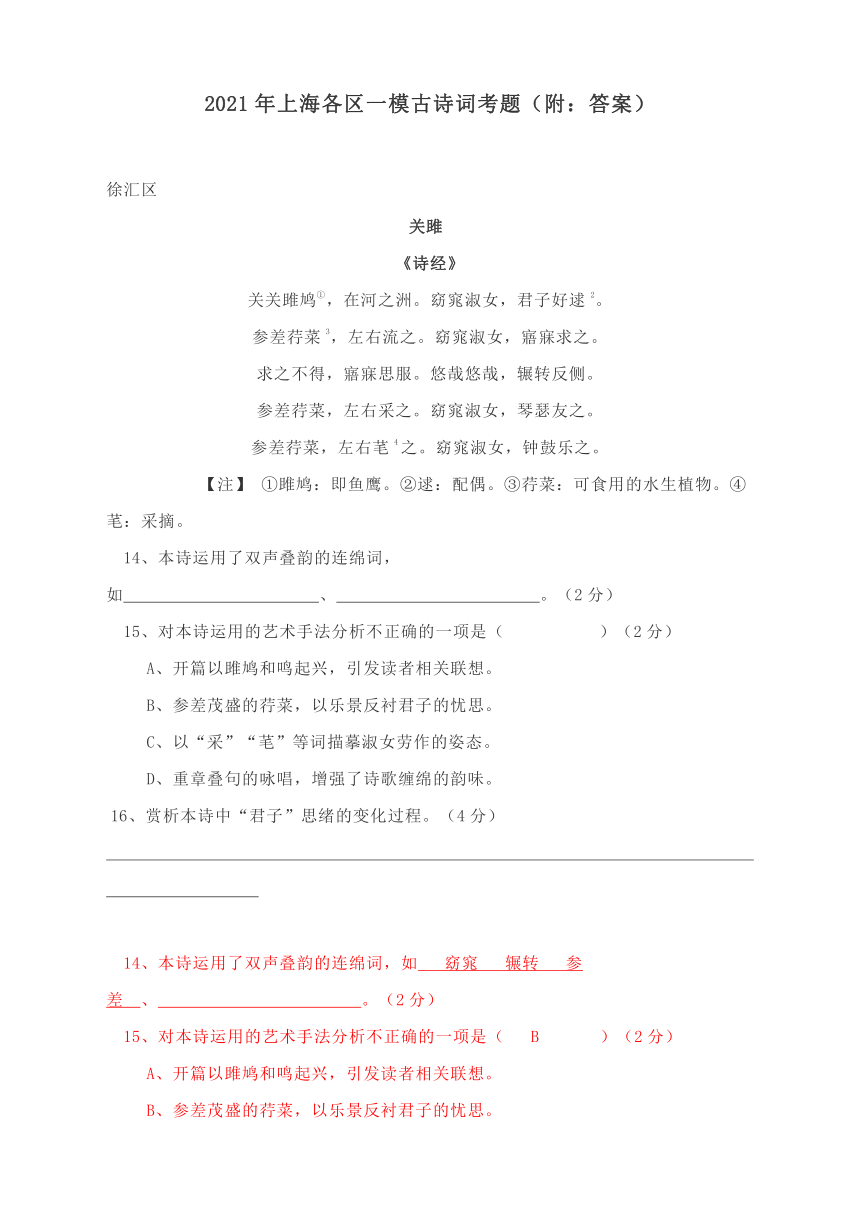

徐汇区

? ?关雎???

《诗经》

关关雎鸠①,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑2。

参差荇菜3,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼4之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

? ????【注】 ①雎鸠:即鱼鹰。②逑:配偶。③荇菜:可食用的水生植物。④芼:采摘。

?14、本诗运用了双声叠韵的连绵词,如??????? ????、????????????。(2分)

?15、对本诗运用的艺术手法分析不正确的一项是(????? )(2分)

? A、开篇以雎鸠和鸣起兴,引发读者相关联想。

? B、参差茂盛的荇菜,以乐景反衬君子的忧思。

? C、以“采”“芼”等词描摹淑女劳作的姿态。

? D、重章叠句的咏唱,增强了诗歌缠绵的韵味。

16、赏析本诗中“君子”思绪的变化过程。(4分)

???????????????????????????????????????????????

?

?14、本诗运用了双声叠韵的连绵词,如? 窈窕 ?辗转? 参差?、????????????。(2分)

?15、对本诗运用的艺术手法分析不正确的一项是(? B??? )(2分)

? A、开篇以雎鸠和鸣起兴,引发读者相关联想。

? B、参差茂盛的荇菜,以乐景反衬君子的忧思。

? C、以“采”“芼”等词描摹淑女劳作的姿态。

? D、重章叠句的咏唱,增强了诗歌缠绵的韵味。

16、赏析本诗中“君子”思绪的变化过程。(4分)

?? 一位水边摘荇菜的贤淑姑娘让“君子”心生追慕,求而不得“辗转反侧”,长夜无眠,相思难耐,继而幻想有一天,弹琴奏瑟与姑娘亲密相爱,钟鼓奏乐与姑娘喜庆成婚,从求之、思之、友之到乐之,生动地展现了相思之人细腻的思绪变化。??????????

??? 赏析:这诗的主要表现手法是兴寄,《毛传》云:“兴也。”什么是“兴”?孔颖达的解释最得要领,他在《毛诗正义》中说:“‘兴’者,起也。取譬引类,起发己心,《诗》文诸举草木鸟兽以见意者,皆‘兴’辞也。”所谓“兴”,即先从别的景物引起所咏之物,以为寄托。这是一种委婉含蓄的表现手法。如此诗以雎鸠之“挚而有别”,兴淑女应配君子;以荇菜流动无方,兴淑女之难求;又以荇菜既得而“采之”、“芼之”,兴淑女既得而“友之”、“乐之”等。这种手法的优点在于寄托深远,能产生文已尽而意有余的效果。

这首诗还采用了一些双声叠韵的连绵字,以增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”是叠韵;“参差”是双声;“辗转”既是双声又是叠韵。用这类词修饰动作,如“辗转反侧”;摹拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”,无不活泼逼真,声情并茂。刘师培《论文杂记》云:“上古之时,……谣谚之音,多循天籁之自然,其所以能谐音律者,一由句各叶韵,二由语句之间多用叠韵双声之字。”此诗虽非句各叶韵,但对双声叠韵连绵字的运用,却保持了古代诗歌淳朴自然的风格。

用韵方面,这诗采取偶句入韵的方式。这种偶韵式支配着两千多年来我国古典诗歌谐韵的形式。而且全篇三次换韵,又有虚字脚“之”字不入韵,而以虚字的前一字为韵。这种在用韵方面的参差变化,极大地增强了诗歌的节奏感和音乐美。

对《关雎》,我们应当从诗义和音乐两方面去理解。就诗义而言,它是“民俗歌谣”,所写的男女爱情是作为民俗反映出来的。相传古人在仲春之月有会合男女的习俗。《周礼·地官·媒氏》云:“媒氏(即媒官)掌万民之判(配合)。……中春(二月)之月,令会男女,于是时也,奔者不禁(不禁止奔);若无故而不用令者,罚之,司男女之无夫家者而会之。”《关雎》所咏未必就是这段史事的记实,但这段史实却有助于我们了解古代男女相会、互相爱慕并希望成婚的心理状态和风俗习尚。文学作品描写的对象是社会生活,对社会风俗习尚的描写能更真实地再现社会生活,使社会生活融汇于社会风习的画面中,从而就更有真实感。《关雎》就是把古代男女恋情作为社会风俗习尚描写出来的。就乐调而言,全诗重章叠句都是为了合乐而形成的。郑樵《通志·乐略·正声序论》云:“凡律其辞,则谓之诗,声其诗,则谓之歌,作诗未有不歌者也。”郑樵特别强调声律的重要性。凡古代活的有生气的诗歌,往往都可以歌唱,并且重视声调的和谐。《关雎》重章叠句的运用,说明它是可歌的,是活在人们口中的诗歌。当然,《关雎》是把表达诗义和疾徐声调结合起来,以声调传达诗义。郑玄《诗谱序》云:“《虞书》曰:‘诗言志,歌永言,声依永,律和声。’然则诗之道,放于此乎?”

?

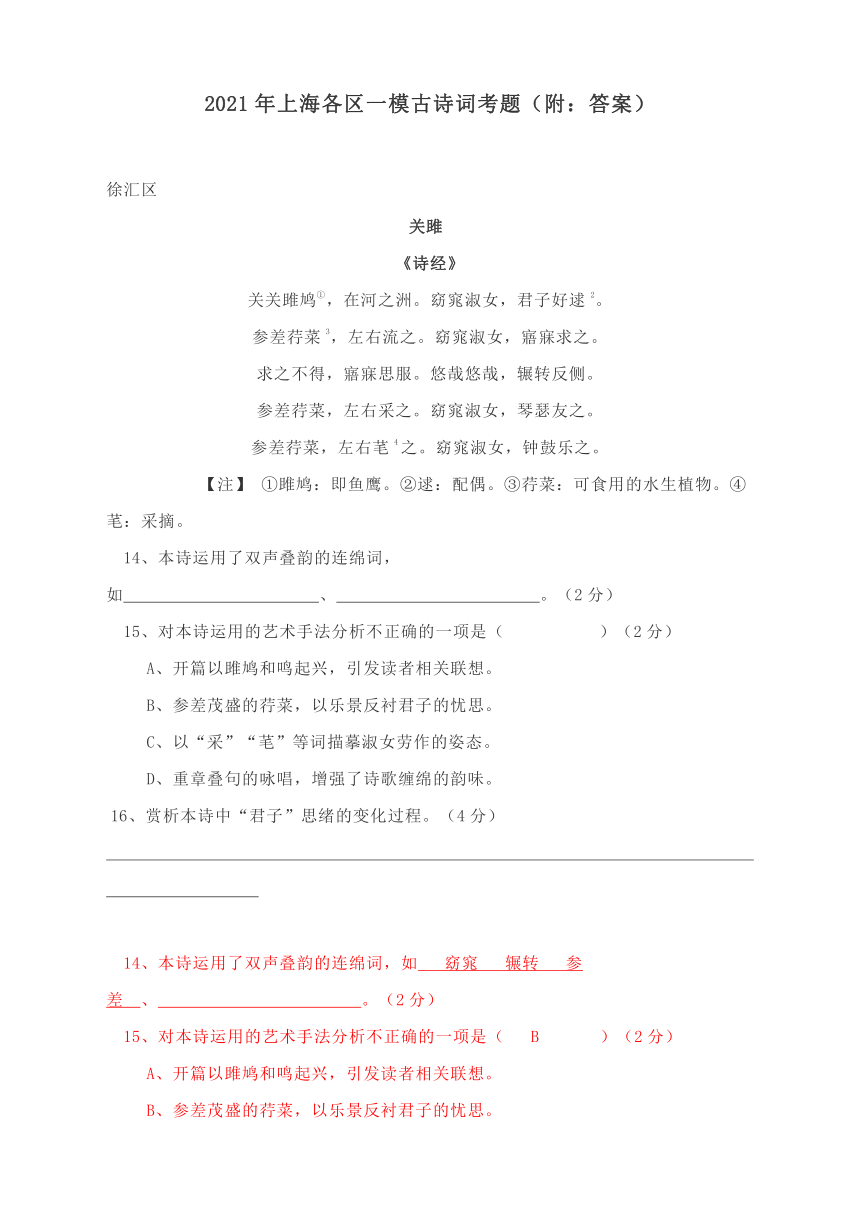

奉贤区

夜宿七盘岭???沈佺期

独游千里外,高卧七盘西。

晓月临窗近,天河入户低。

芳春平仲绿,清夜子规啼。

浮客空留听,褒城闻曙鸡。

14、这首诗共有????????联(空处填入数字)对仗。(1分)

15、对本作品分析不恰当的一项是(????)(3分)

A、颈联从听觉和视觉两个角度写“独游者”彼刻的心情。

B、尾联“浮客”和“褒城”呼应首联“独游”“ 高卧”。

C、“空”字生动形象,突出了“七盘山”之空旷、宁静。

D、“褒城闻曙鸡”一句写出了作者独游失意而夜不成寐。

16、颔联一“近”一“低”十分传神,对此加以赏析。(4分)

??????????????????????????????????????? ???????????

14、这首诗共有?3??联(空处填入数字)对仗。(1分)

15、对本作品分析不恰当的一项是(? C?? )(3分)

A、颈联从听觉和视觉两个角度写“独游者”彼刻的心情。

B、尾联“浮客”和“褒城”呼应首联“独游”“ 高卧”。

C、“空”字生动形象,突出了“七盘山”之空旷、宁静。

D、“褒城闻曙鸡”一句写出了作者独游失意而夜不成寐。

16、颔联一“近”一“低”十分传神,对此加以赏析。(4分)

月亮仿佛就近在窗前银河仿佛要流进房门那样低。着一“近”一“低”字,写出了夜宿所见的远景,生动的表现出“高卧”的情趣,又委婉含蓄的写出了诗人流离他乡、夜不成寐的压抑和悲苦(写以乐衬悲也对)

译文:我独自远游在千里之外,如今在七盘山的西面高枕而卧。

拂晓的残月很近地挨着窗子,天上的银河向西低垂,仿佛要从门户中流入。

在这芬芳艳美的春天,银杏树一片翠绿,凄清的夜里,传来了子规的哀啼。

我孤身在外,无依无靠,空自留在这里听那子规的凄鸣,褒城里传来公鸡报晓之声。

赏析:这首五律首联破题,说自己将作远游,此刻夜宿七盘岭。“独游”显出无限失意的情绪,而“高卧”则不仅点出住宿高山,更有谢安“高卧东山”的意味,表示将“独游”聊作隐游,进一步点出失意的境遇。次联即写夜宿所见的远景,生动地表现出“高卧”的情趣,月亮仿佛就在窗前,银河好像要流进房门那样低。三联是写夜宿的节物观感,纤巧地抒发了“独游”的愁思。这里,诗人望着浓绿的银杏树,听见悲啼的杜鹃声,春夜独宿异乡的愁思和惆怅,油然弥漫。末联承“子规啼”,写自己正浸沉在杜鹃悲啼声中,鸡叫了,快要上路了,这七盘岭上不寐的一夜,更加引起对关中故乡的不胜依恋。“浮客”即游子,诗人自指。谢惠连《西陵遇风献康乐》说:“凄凄留子言,眷眷浮客心。……靡靡即长路,戚戚抱遥悲。”此化用其意。“空留听”是指杜鹃催归,而自己不能归去。过“褒城”便是入蜀境,虽在七盘岭还可闻见褒城鸡鸣,但诗人已经入蜀远别关中了。

这首诗是初唐五律的名篇,格律已臻严密,但尚留发展痕迹。通首对仗,力求工巧,有齐梁余风。诗人抓住夜宿七盘岭这一题材的特点,巧妙地在“独游”、“高卧”上做文章。首联点出“独游”、“高卧”;中间两联即写“高卧”、“独游”的情趣和愁思,写景象显出“高卧”,写节物衬托“独游”;末联以“浮客”应“独游”,以“褒城”应“高卧”作结。结构完整,针迹细密。同时,它通篇对仗,铿锵协律,而文气流畅,写景抒怀,富有情趣和意境。胡应麟评价这首诗“气象冠裳,句格鸿丽”,的确是有识之言。在初唐宫廷诗坛上,沈佺期是以工诗著名的,张说曾夸奖他说:“沈三兄诗,直须还他第一!”(见刘餗《隋唐嘉话》)这未免过奖,但也可说明,沈诗确有较高的艺术技巧。这首诗也可作一例。

?

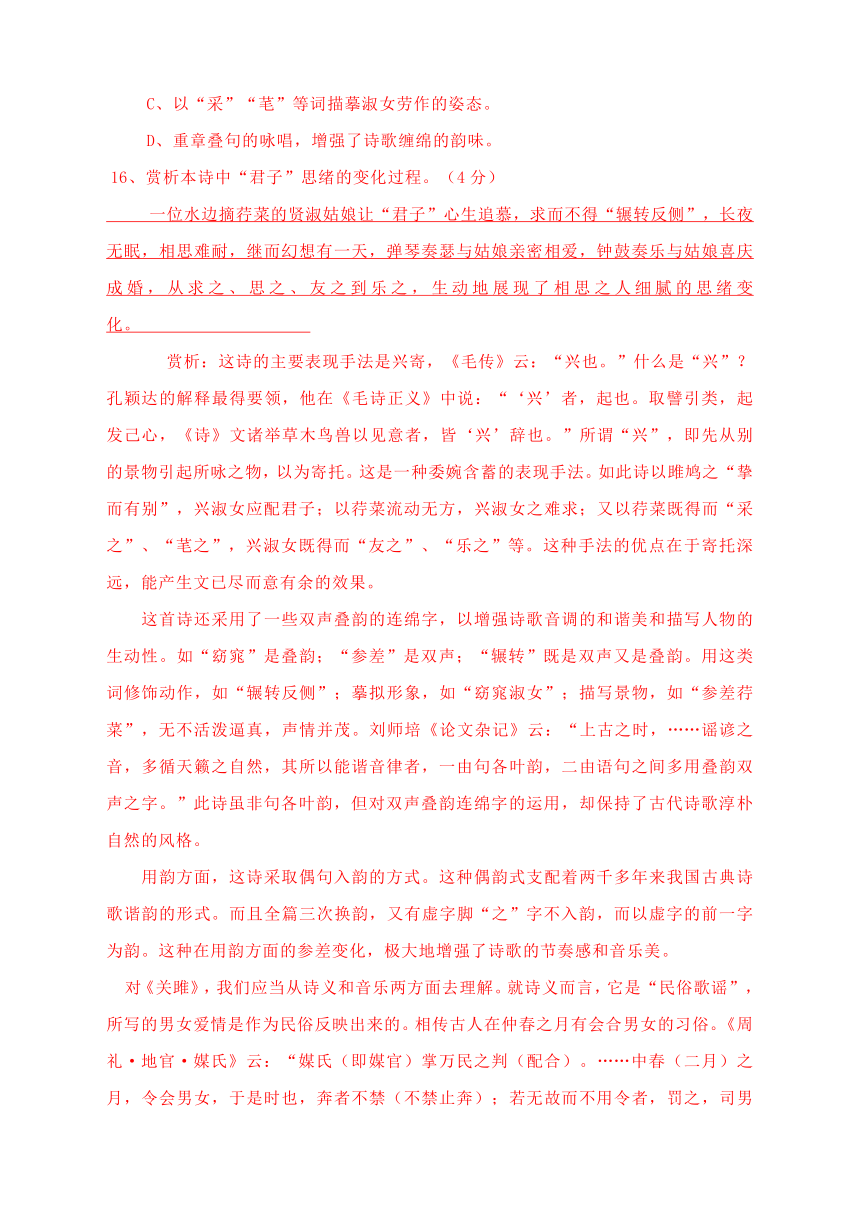

宝山区

蒲剑①

(明)唐寅②

三尺青青太古阿③,舞风砟④破一川波。

长桥有影蛟龙惧,江水无声日夜磨。

两岸带烟生杀气,五更弹雨和渔歌。

秋来只恐西风恶,削破风棱⑤恨转多。

【注释】①蒲剑:水草菖蒲叶子,其形似剑。②唐寅:明朝著名的画家、诗人。29岁中解元,因受考场舞弊牵连不得为官,依靠卖画为生,生活贫困潦倒,54岁即病逝。③太古阿:古代“太阿”宝剑。④砟( zhǎ)破:穿破。⑤棱:指菖蒲叶的棱角。

14、下列各项对这首诗判断错误的是(??? )(2分)

A、这是一首咏物诗??? ????????????????B、这是一首七言古诗

C、这首诗主要运用托物抒情手法??????? D、诗的中间两联对仗

15、下列对这首诗理解正确的一项是(??? )(3分)

??? A、首联运用比喻,将蒲叶比作古代的太阿宝剑,突出蒲叶的宝贵。

??? B、颔联写长桥倒影似蛟龙,流水无声磨损蒲叶,渲染环境的险恶。

??? C、“两岸”、“五更”写时空变换,“烟”、“雨”写气候特点。

??? D、“恐”、“恨”以拟人修辞,表达诗人对宝剑的担忧怜惜之情。

16、古人论诗云:“一篇全在尾句。”结合全篇,从内容与结构两方面赏析尾联。(3分)

???????????????????????????????????????????????????

?

14、下列各项对这首诗判断错误的是(? B? )(2分)

A、这是一首咏物诗??? ????????????????B、这是一首七言古诗

C、这首诗主要运用托物抒情手法????? ??D、诗的中间两联对仗

15、下列对这首诗理解正确的一项是(? C? )(3分)

??? A、首联运用比喻,将蒲叶比作古代的太阿宝剑,突出蒲叶的宝贵。

??? B、颔联写长桥倒影似蛟龙,流水无声磨损蒲叶,渲染环境的险恶。

??? C、“两岸”、“五更”写时空变换,“烟”、“雨”写气候特点。

??? D、“恐”、“恨”以拟人修辞,表达诗人对宝剑的担忧怜惜之情。

16、古人论诗云:“一篇全在尾句。”结合全篇,从内容与结构两方面赏析尾联。(3分)

前三联以铺陈手法,层层渲染蒲剑的锋利神威,尾联陡然一转,写出蒲剑受到西风摧折的悲惨命运,前后对比,卒章显志,寄托了诗人怀才不遇(凄凉身世)的感叹。(将“铺陈”、“对比”理解为“铺垫”、“反衬”也可)

?

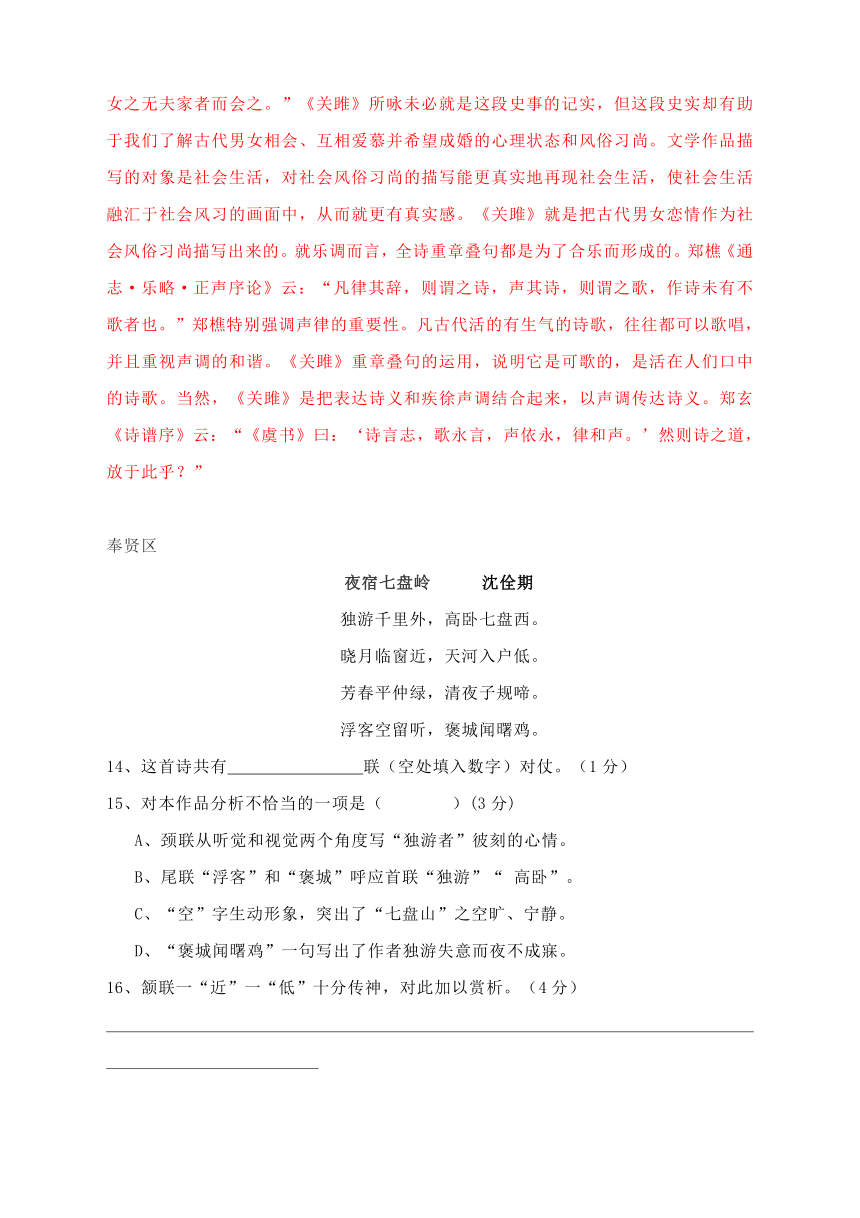

崇明县

陶者

梅尧臣

陶尽门前土,屋上无片瓦。

十指不沾泥,鳞鳞居大厦。

蜂

罗隐

不论平地与山尖,无限风光尽被占。

采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。

?

14、从体裁角度看,两首诗都属于????????????。(1分)

15、对诗歌分析不正确的是(???? )(3分)

A、陶者是底层社会的劳动者,其生活贫苦以至于屋无瓦片。

B、“鳞鳞”二字既是写大厦之多,同时写出剥削者比比皆是。

C、“尽被占”写出了蜜蜂享受尽无限风光和采花酿蜜的自由。

D、“为谁辛苦为谁甜”无疑而问,以反诘语气抒发强烈情感。

16、两首诗都运用了对比手法,但又各具特色,试结合诗歌内容进行分析(4分)

???????????????????????????????????????????????????????????????????

?

14、从体裁角度看,两首诗都属于? 绝句?。(1分)

15、对诗歌分析不正确的是(? C?? )(3分)

A、陶者是底层社会的劳动者,其生活贫苦以至于屋无瓦片。

B、“鳞鳞”二字既是写大厦之多,同时写出剥削者比比皆是。

C、“尽被占”写出了蜜蜂享受尽无限风光和采花酿蜜的自由。

D、“为谁辛苦为谁甜”无疑而问,以反诘语气抒发强烈情感。

16、两首诗都运用了对比手法,但又各具特色,试结合诗歌内容进行分析(4分)

?? 《陶者》整首诗歌层层对比,前两句以陶者的辛劳与居无片瓦对比,后两句以剥削者的无所作与居住大厦对比,突出付出与收获的悬殊。同时,诗歌前后更是形成鲜明对比,突出了社会的不公平,表达了作者的愤慨与对劳苦大众的同情。(2分)《蜂》这首诗把蜜蜂辛勤采蜜与自己不能获取“甜”蜜进行对比,整首诗托物言志,借助所咏之“蜜蜂”象征劳动者,表达了对这种社会不公的愤慨,对不劳而获者的讽刺控诉。(2分) (评分说明:《陶者》一诗层层对比的特点、结合诗歌内容的分析各1分;《蜂》对比以及托物言志的特点、结合诗歌内容分析各1分)??????????????????

《陶者》

??? 译文:烧瓦工人成天挖呀挖,门前的土都挖光了,可自家的屋上却没有一片瓦。那些富贵人家,十指连泥也不碰一下,却住在铺满瓦片的高楼大厦。

??? 鉴赏:揭露封建社会不劳而获、反映劳动者疾苦的诗篇,古代有很多,但从唐人孟郊的《织妇词》到宋人张俞《蚕妇》,多着眼于衣着。郑谷的《偶书》,于濆的《辛苦行》从耕者腹长饥入手。相比之下,梅尧臣此诗写烧窑工人,就显得十分新颖。这两句有的本子作“十指不沾泥,”“十”字虽不如“寸”字尖新,但也写出了富家子的根本不劳动。而以“鳞鳞”形容大厦,形象也非常鲜明。诗人用字简练,含意深刻,读之发人深省。

??? 《陶者》属于反映社会现实和民生疾苦的作品。首二句以陶者“陶尽门前土”与“屋上无片瓦”相对比,付出如彼,所得如此,人间之不公尽在其中。后二句以居者“十指不沾泥”与“鳞鳞居大厦”对比,付出如彼,所得如此,人间之不公可想而知。前二句以对比道出,后二句亦以对比道出,前二句与后二句更以对比鲜明令人惊叹。《陶者》一诗正以这种环环相扣的对比,道出了人世间的不公平,表达了对弱者的同情,风格古朴平淡。

??? 在梅尧臣以前,唐代人已经写了大量反映社会不平等的诗,大都写耕织的农民,梅尧臣这首诗换了个角度,写手工业者,可以说是对自己做诗目标“意新语工”的实践。诗在写作上,打破了绝句声律的格局限制,句法散文化,近似古代的风谣,这正是梅诗古朴淡泊的特色。后来有位并不出名的诗人张俞,作了一首《蚕妇》诗说:“昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。”主题与梅诗相同,不知是否受到过梅诗的启发。近代有很多风谣,往往通过对比显示不合理,则受梅诗影响是很明显的。

??? 从《陶者》即可看出,梅尧臣不断观察、聚焦日常生活的种种细节,在生活场景和人生经历中开拓、寻找前人未曾注意的题材,或在写前人写过的题材上翻新,开宋诗好为新奇、力避陈熟的风气。梅诗构思奇巧而取材平平,用意深远而出之淡然,感情深厚而语句平淡,寓奇峭于朴素,外枯中膏,淡而有味,这是梅诗的创造与追求,也是宋诗的审美取向。

?

《蜂》

??? 译文:不管是平平的地面还是在高高的山峰,所有鲜花盛开的的地方,都被蜜蜂们占领。它们采尽花蜜酿成蜂蜜后,到头来又是在为谁忙碌,为谁酿造那些醇香的蜂蜜呢?

??? 赏析:这首诗赞美了蜜蜂辛勤劳动的高尚品格,也暗喻了作者对不劳而获的人的痛恨和不满。这首诗有几个艺术表现方面的特点:欲夺故予,反跌有力;叙述反诘,唱叹有情;寓意遥深,可以两解。

??? 蜂与蝶在诗人词客笔下,成为风韵的象征。然而小蜜蜂毕竟与花蝴蝶不同,它是为酿蜜而劳苦一生,积累甚多而享受甚少。诗人罗隐着眼于这一点,写出这样一则寄慨遥深的诗的“动物故事”。仅其命意就令人耳目一新。此诗艺术表现上值得注意的有三点:

??? 一、欲夺故予,反跌有力。此诗寄意集中在末二句的感喟上,慨蜜蜂一生经营,除“辛苦”而外并无所有。然而前两句却用几乎是矜夸的口吻,说无论是平原田野还是崇山峻岭,凡是鲜花盛开的地方,都是蜜蜂的领地。这里作者运用极度的虚词──“不论”、“无限”、“尽”等等,和无条件句式,极称蜜蜂“占尽风光”,似与题旨矛盾。其实这只是正言欲反、欲夺故予的手法,为末二句作势。俗话说:抬得高,跌得重。所以末二句对前二句反跌一笔,说蜂采花成蜜,不知究属谁有,将“尽占”二字一扫而空,表达效果就更强。如一开始就正面落笔,必不如此有力。

??? 二、叙述反诘,唱叹有情。此诗采用了夹叙夹议的手法,但议论并未明确发出,而运用反诘语气道之。前二句主叙,后二句主议。后二句中又是三句主叙,四句主议。“采得百花”已示“辛苦”之意,“成蜜”二字已具“甜”意。但由于主叙主议不同,末二句有反复之意而无重复之感。本来反诘句的意思只是:为谁甜蜜而自甘辛苦呢?却分成两问:“为谁辛苦”?“为谁甜”?亦反复而不重复。言下辛苦归自己、甜蜜属别人之意甚显。而反复咏叹,使人觉感慨无穷。诗人矜惜怜悯之意可掬。

??? 三、寓意遥深,可以两解。此诗抓住蜜蜂特点,不做作,不雕绘,不尚词藻,虽平淡而有思致,使读者能从这则“动物故事”中若有所悟,觉得其中寄有人生感喟。有人说此诗实乃叹世人之劳心于利禄者;有人则认为是借蜜蜂歌颂辛勤的劳动者,而对那些不劳而获的剥削者以无情讽刺。两种解会似相龃龉,其实皆允。因为“寓言”诗有两种情况:一种是作者为某种说教而设喻,寓意较浅显而确定;另一种是作者怀着浓厚感情观物,使物著上人的色彩,其中也能引出教训,但“寓意”就不那么浅显和确定。如此诗,大抵作者从蜂的“故事”看到那时苦辛人生的影子,但他只把“故事”写下来,不直接说教或具体比附,创造的形象也就具有较大灵活性。而现实生活中存在着不同意义的苦辛人生,与蜂相似的主要有两种:一种是所谓“终朝聚敛苦无多,及到多时眼闭了”;一种是“运锄耕劚侵星起”而“到头禾黍属他人”。这就使得读者可以在两种意义上作不同的理解了。但是,随着时代的前进,劳动光荣成为普遍观念,“蜂”越来越成为一种美德的象征,人们在读罗隐这诗的时候,自然更多地倾向于后一种解会了。可见,“寓言”的寓意并非一成不变,古老的“寓言”也会与日俱新。

?

?

黄浦区

送人游吴

杜荀鹤

君到姑苏见,人家尽枕河。

古宫闲地少,水港小桥多。

夜市卖菱藕,春船载绮罗。

遥知未眠月,乡思在渔歌。

?

14.本诗的题材是??????????????(1分)

15.下列对本诗分析不恰当的一项是(?????? )(3分)

A.首联用白描手法描绘了姑苏人家,傍河而居的风物特点。

?B.颔联以名词性短语构成对比写出水乡悠久的历史和美景。

??? C.颈联“卖”和“载”两个动词,描绘了吴地的繁荣和富足。

D.本诗的语言典雅华美,在简朴疏淡中透出水乡氤氲的韵味。

16.赏析独具匠心的尾联在情感表达上的特点(4分)

???????????????????????????? ????????????????????

?

14.本诗的题材是? 送别????(1分)

15.下列对本诗分析不恰当的一项是(?? D?? )(3分)

A.首联用白描手法描绘了姑苏人家,傍河而居的风物特点。

?B.颔联以名词性短语构成对比写出水乡悠久的历史和美景。

??? C.颈联“卖”和“载”两个动词,描绘了吴地的繁荣和富足。

D.本诗的语言典雅华美,在简朴疏淡中透出水乡氤氲的韵味。

16.赏析独具匠心的尾联在情感表达上的特点(4分)

前三联想象友人到吴地的所闻所见,尾联“遥知”一转,变换为对友人情感的猜测,写友人在吴地思念家乡,余味悠长。“未眠”、“乡思”的愁怨与前三联极尽笔墨描绘吴地人文历史和秀美风光的轻快笔调构成反差,引人遐想,既突出了游子必然思乡的深情,又暗含我在家乡的守望和祝福,情感的表达曲折丰富。

??? 赏析:这首送别诗通过想象描绘了吴地秀美的风光,毫无离别时的伤感情绪,笔致新颖可喜,仅在结尾处轻轻点出送别之意。唐代的苏州又称吴郡。作者送人前往漫游的吴县,又叫姑苏,是当时苏州的政治、经济、文化中心。这儿是富庶的鱼米之乡,丝织品闻名全国,还有不少古迹,作品抓住这些特点,通过描绘,便把这个典型的江南水乡城市活托出来了。作者对它熟悉而又有感情,所以人们读来亲切有味。

“君到姑苏见,人家尽枕河。”苏州的最大特色是水。自从伍子胥在苏州建城以来,城里水道纵横,渔船星数,水上的生活便一直是当地人们最主要的生活。诗歌的颔联承接“人家尽枕河”而来,点明的就是这样的当地特色。“古宫闲地少”这五个字是杜荀鹤用漫笔写出的苏州历史。春秋时期苏州是吴国的首都,在漫长的时光变迁里,苏州已经由一个政治要地转变为经济重地了。在唐朝,全国的经济重心开始逐步南移,虽然没有宋朝那么明显,但带来的直接影响还是显而易见的,所以才会有“古宫闲地少”的情况出现。

“水港小桥多”则是诗人用写实般的白描手法营造出来的水乡美景。对于国家政治文化重心所在的北方来说,一座水城如若不是亲眼所见,总是会觉得不可思议的,所以简单的意象组合就能为没来过水乡的人们营造出一个梦般的图画:弯弯的河道,较之于整齐宽敞的官路,多的是潺潺流动的灵性。遍布的小桥,连接着生活的此岸和彼岸,蹲在桥上的时光以及人们伫立桥头眺望远方的守候,也不是北方那挣扎在朔风之下坚韧得近乎麻木的汉子们所能轻易理解的。小桥、流水构建的生活,有着令人心折的精致和让人轻易陷入的漫不经心。这样的美,别处寻无可寻。

生活是流动的。生活中所有的美丽都是从流动中彰显出来。“夜市卖菱藕,春船载绮罗。”杜荀鹤很喜欢“夜市”和“春船”的组合,在另一首《送友游吴越》里,“夜市桥边火,春风寺外船”便和这句异曲同工。像这样繁荣、热闹的诗句,读来是非常喜人的。在中国古代,只有经济发达的城市才会有夜市,莲藕则更是当地最具特色的水产。绫罗绸缎又是生活富足的象征。仔细吟诵诗句,仿佛真的可以看见操着苏州话的人们正趁着夜市的灯火谈论生计。那些远方微明的灯火,一晃一晃,仿佛黑夜中闪烁温暖的星星。水乡所有的生活,就像没有受到任何打搅的世外桃源,在微醺的醉意里,融化了。

“遥知未眠月,乡思在渔歌。”此联是诗人所设想的别全诗于后情景。此处才道出了送别之意,足见诗人谋篇布局之匠心独具,显得余味悠长,耐人寻味。

此诗以想象出之,格调清新活泼,篇末喟然一叹,可谓动人情思,引人遐想。诗人笔下的江南水乡,在其精心描绘下更是活脱而出,令人读来如临其境,恍如人在画中游。

?

嘉定区

卖花词

(明)? 高启

绿盆小树枝枝好,花比人家别开早。

陌头担得春风行,美人出帘闻叫声。

移去莫愁花不活,卖与还传种花诀。

余香满路日暮归,犹有蜂蝶相随飞。

买花朱门几回改,不如担上花长在。

14、从体裁看,本作品属于(???? )(1分)

??? A、古体诗? B、近体诗 ?C、歌行 ?D、诗余

15、对本作品分析不恰当的一项是(???? )(3分)

?? A、卖花郎的盆栽枝叶繁茂青翠,花期也早于其他人家。

?? B、挑着花担一路前行,卖花郎的脚步轻盈如春风一般。

?? C、日暮之时,因担上有余花,卖花郎心情孤寂而无奈。

?? D、卖花郎普通平凡,养花有法,诚恳厚道,乐观自足。

16、有人评价这首诗“亦俗亦雅”,请任选一个角度对这一特点加以分析。(4分)

??????????????????????????????????????????????

?

14、从体裁看,本作品属于(?A?? )(1分)

??? A、古体诗? B、近体诗 ?C、歌行 ?D、诗余

15、对本作品分析不恰当的一项是(?C?? )(3分)

?? A、卖花郎的盆栽枝叶繁茂青翠,花期也早于其他人家。

?? B、挑着花担一路前行,卖花郎的脚步轻盈如春风一般。

?? C、日暮之时,因担上有余花,卖花郎心情孤寂而无奈。

?? D、卖花郎普通平凡,养花有法,诚恳厚道,乐观自足。

16、有人评价这首诗“亦俗亦雅”,请任选一个角度对这一特点加以分析。(4分)

? 答案示例:我认为本诗的确如此。本诗的所谓“俗”,是指它的语言,明白清楚,通俗易懂,例如作者在描写卖花郎的花与众不同时说花朵鲜艳、花期比别人早,卖花郎担着花叫卖,脚步如春风,日暮担花回家时的轻快等等,都明丽自然,毫无雕饰,给人一种朴拙的美。所谓“雅”,则表现为它的主旨,将朱门几度更改,人事变换不定,荣华富贵如沧海一粟的轮转与卖花郎逍遥自在了无牵挂的快乐进行对比,具有丰富的意蕴。

评分说明:①指出本诗的“雅”、“俗”之处(2分)。②具体分析其中的雅“、”俗“(2分)。

角度:内容方面——如选材、主旨等;形式方面——如语言风格、表现手法等。????????????

?

静安区

泊船瓜洲?王安石

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

【阅读材料】洪迈《容斋续笔》卷八《诗词改字》记载:

王荆公绝句云“春风又绿江南岸”,吴中士人家藏其草,初云“又到江南岸”,圈去“到”字,注曰“不好”,改为“过”,复圈去而改为“入”,旋改为“满”。凡如是十许字,始定为“绿”。?

这个故事被周振甫、钱锺书等提及,广为天下知晓。但据最早的宋版《王文公文集》,此句实为“春风自绿江南岸”。诗句意思是:春风自管自地吹绿了江南的岸草,明月自管自发出皎洁的光辉。

14.与“春风自绿江南岸”这种以无情写有情的手法差别较大的一项是(? ???)(3分)

??? A.郴州幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。???(秦观《踏莎行·郴州旅舍》)

??? B.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。???(杜甫《蜀相》)

??? C.举头望明月,低头思故乡。??? ????????(李白《静夜思》)

??? D.山月不知心里事,水风空落眼前花。? ??(温庭筠《梦江南》)

15.这首绝句押韵的字共有几个?回答正确的一项是(??? )。(1分)

??? A.无??? B.两个??? C.三个??? D.四个

16.“自绿”与“又绿”各尽其妙,你认为哪个更好?请从情景关系的角度赏析。(4分)

????????????????????????????????????????????????????????????????

?

14.与“春风自绿江南岸”这种以无情写有情的手法差别较大的一项是(? ?C? )(3分)

??? A.郴州幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。??? (秦观《踏莎行·郴州旅舍》)

??? B.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。??? (杜甫《蜀相》)

??? C.举头望明月,低头思故乡。??? ????????(李白《静夜思》)

??? D.山月不知心里事,水风空落眼前花。??? (温庭筠《梦江南》)

15.这首绝句押韵的字共有几个?回答正确的一项是(? C(教给学生的知识要完整准确。绝句首句押韵和不押韵皆可,第二和第四句必须押韵,且押平声韵。第三句尾字不能押韵,且必须是仄声字。据王力《诗词格律》)? )。(1分)

??? A.无???B.两个??? C.三个??? D.四个

16.“自绿”与“又绿”各尽其妙,你认为哪个更好?请从情景关系的角度赏析。(4分)

??? 【“又”绿更好】风吹草绿,美景催生思归之情,(1分)“又”表明作者不能回家非止一年,暗含思乡之情,(1分)下句“还”乡之情遂呼之欲出;(1分)“自绿”不能表现时间流逝之久。(1分)

【“自”绿更好】“自”表明春草遵循规律自管自地变绿,完全不管诗人不得归家的惆怅;(1分)以美景的无情反衬人的多情(1分)为下句“明月何时照我还”蓄势;(1分)“又绿”不能表现这种“物”与“人”的变化对比暗含的强烈情感。(1分) [提示:要从情景关系入手赏析,讨论“绿”字不得分]??????????

??? 赏析:诗以“泊船瓜洲”为题,点明诗人的立足点。首句“京口瓜洲一水间”写了望中之景。诗人站在长江北岸瓜洲渡口放眼南望,看到了南岸的“京口”与这边的“瓜洲”这么近,就一条江水的距离,不由地联想到家园所在的钟山也只隔几座山了,也不远了。次句“钟山只隔数重山”暗示诗人归心似箭的心情。第三句为千古名句,再次写景,点出了时令已经是春天,描绘了长江南岸的景色。“绿”字是吹绿的意思,是使动用法,用得绝妙。传说王安石为用好这个字改动了十多次,从“到”“过”“入”“满”等十多个动词中最后选定了“绿”字。因为其他文字只表达春风的到来,却没表现春天到来后千里江岸一片新绿的景物变化。结句“明月何时照我还”,诗人眺望已久,不觉皓月初上,诗人用疑问的句式,想象出一幅“明月照我还”的画面,进一步表现诗人思念家园的心情,表达了诗人的思乡之情!

?

浦东区

呈寇公二首

蒨桃

(甲)其一

一曲清歌一束绫,美人犹自意嫌轻。

不知织女萤窗下,几度抛梭织得成。

(乙)其二

风劲衣单手屡呵,幽窗轧轧度寒梭。

腊天日短不盈尺,何似妖姬一曲歌。

?

14.从体裁看,这两首都是近体诗中的?????????????。(1分)

15.下列对诗歌理解不正确的一项是(??? )(3分)

A.甲诗第三句中“不知”二字,表现了作者对织女的深切同情。

B.乙诗第二句中的“轧轧”一词,表现了织女的辛勤劳作之苦。

C.两诗都是通过织女与歌女的对比,揭露歌女生活的奢侈淫靡。

D.两首诗语言表达都较为平实,自然流畅,毫无艰涩板滞之感。

16.简析乙诗是通过哪些艺术手法刻画织女形象的。(4分)

?????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体裁看,这两首都是近体诗中的?? 绝句??。(1分)

15.下列对诗歌理解不正确的一项是(?? C )(3分)

A.甲诗第三句中“不知”二字,表现了作者对织女的深切同情。

B.乙诗第二句中的“轧轧”一词,表现了织女的辛勤劳作之苦。

C.两诗都是通过织女与歌女的对比,揭露歌女生活的奢侈淫靡。

D.两首诗语言表达都较为平实,自然流畅,毫无艰涩板滞之感。

16.简析乙诗是通过哪些艺术手法刻画织女形象的。(4分)

答案:①环境描写,如“风劲”写天之寒,“幽窗”写夜色之深;②细节描写,如“手屡呵”;③对比,织女整天织布却衣着单薄,一日辛劳不及歌女一曲清歌。

赏析:寇公就是北宋名相寇准,蒨桃是他的侍妾。寇准在当时是一位比较正直、有功于国的大臣,但生活上非常豪华奢侈,《宋史》本传说:“准少年富贵,性豪侈。”欧阳修《归田录》也说他“早贵豪侈”。《呈寇公》二首就是就是蒨桃针对他的一次豪侈之举而作的。

《苕溪渔隐从话后集》卷四十有段记载:“公自相府出镇北门,有善歌者至庭下,公取金钟独酌,令歌数阕,公赠之束彩,歌者未满意。荷桃自内窥之,立为诗二章呈公云……”讲的就是蒨桃作诗的经过。

蒨桃的第一首诗,是用对比的手法,揭示一个不合理的社会现象。一二句写美人(歌女)。三四句转写织女的辛劳,寇准的毫不足惜而滥施赏赐。蒨桃不平,所以她要站出来说话,表现了蒨桃对不合理的社会现象的指责和对织女的同情。全诗出语坦率,倾向鲜明。

第二首,蒨桃犹如是在为织女代言了,因此这四句很像是织女的独白。这个独白道出了如此一个辛酸事实:北风猛烈地吹着,一年四季为人织绫的织女自己“可怜身上衣正单”。她在那幽暗的窗下,一刻不停地投梭织绫,只听得织机轧轧叫着。天冷极了,那梭子握在手里也是冷冰冰的。虽然“鸡鸣入机织”,可是冬天日短,往往整天也织不满一尺。人是这样的辛苦,根本比不上那位妖冶的歌女,唱一曲歌就能得大量赏赐。

这段代言,语意沉痛,辞气哀怨,表达了蒨桃对那位处于生活底层的织女的深切同情。

作为一个侍妾,地位是很低下的,所以她才能如此真切地体念到织女的苦楚,而以诗的形式向豪侈的寇准进言,很像白居易的“唯歌生民病”的讽谕诗。这位不谙蚕织苦、只知挥霍的相爷看了蒨桃的诗,却对蒨桃之言颇不以为然,步她第二首诗的原韵,写了一首《和蒨桃》,直言不讳地回答道:“将相功名终若何?不堪急景似奔梭。人间万事君休问,且向樽前听艳歌。”说他要及时行乐,还要听歌。要听歌就要大量赏绫,蒨桃的诗等于没有做,反映了这位宰相思想的另一面。

然而蒨桃是可敬的。一个地位卑下的侍妾,她在寇准宴乐之际不去乘兴助乐,反而作诗批评一位堂堂的当朝宰相,她知道寇准可能会发怒,但是她敢说,她有足够的勇气来诉说不平,又有足够的勇气来写出不平之鸣。这是一个富有同情心和正义感的才女。其诗其人博得了千百年来读者们的喜爱和尊敬。

?

普陀区

辋川闲居赠裴秀才迪

【唐】王维

寒山转苍翠,秋水日潺湲①。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。?渡头馀落日,墟里上孤烟。

复值接舆②醉,狂歌五柳前。

??? 注:①潺湲:水流动的样子。也可以指流水声。②接舆:人名。春秋时楚国的隐士。

(1)诗歌最后一句中的“五柳”是?????????????(人名)。(2分)

(2)下列各项中说法错误的一项是(????? )(2分)

???? A.这是一首五言体诗,属于古体诗。

???? B.“寒山”、“暮蝉”点明了季节特征。

???? C.这首诗重在表现隐居的安逸闲适。

???? D.诗中蕴含着超然恬淡的生活态度。

(3)运用现代文一中的观点,从思想情感或韵律美感上对这首诗作简要的评析。(4分)

???????????????????????????????????????????????????????

?

(1)诗歌最后一句中的“五柳”是? 陶渊明???(人名)。(2分)

(2)下列各项中说法错误的一项是(?? A?? )(2分)

???? A.这是一首五言体诗,属于古体诗。

???? B.“寒山”、“暮蝉”点明了季节特征。

???? C.这首诗重在表现隐居的安逸闲适。

???? D.诗中蕴含着超然恬淡的生活态度。

(3)运用现代文一中的观点,从思想情感或韵律美感上对这首诗作简要的评析。(4分)

??? 角度选择1分,结合文本内容具体分析2分,评价1分。????????? ???????

??? 译文:寒山转变得格外郁郁苍苍,秋水日日舒缓地流向远方。

?????????我柱杖伫立在茅舍的门外,迎风细听着那暮蝉的吟唱。

?????????渡头那边太阳快要落山了,村子里的炊烟一缕缕飘散。

?????????又碰到裴迪这个接舆酒醉,在恰如陶潜的我面前讴狂。

??? 鉴赏:此诗所要极力表现的是辋川的秋景。一联和三联写山水原野的深秋晚景,诗人选择富有季节和时间特征的景物:苍翠的寒山、缓缓的秋水、渡口的夕阳,墟里的炊烟,有声有色,动静结合,勾勒出一幅和谐幽静而又富有生机的田园山水画。诗的二联和四联写诗人与裴迪的闲居之乐。倚杖柴门,临风听蝉,把诗人安逸的神态,超然物外的情致,写得栩栩如生;醉酒狂歌,则把裴迪的狂士风度表现得淋漓尽致。全诗物我一体,情景交融,诗中有画,画中有诗。

??? 此诗、画、音乐完美结合的五律。首联和颈联写景,描绘辋川附近山水田园的深秋暮色;颔联和尾联写人,刻画诗人和裴迪两个隐士的形象。风光人物,交替行文,相映成趣,形成物我一体、情景交融的艺术境界,抒写诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。

??? “寒山转苍翠,秋水日潺湲。”首联写山中秋景。时在水落石出的寒秋,山间泉水不停歇地潺潺作响;随着天色向晚,山色也变得更加苍翠。不待颔联说出“暮”字,已给人以时近黄昏的印象。“转”和“日”用得巧妙。转苍翠,表示山色愈来愈深,愈来愈浓;山是静止的,这一“转”字,便凭借颜色的渐变而写出它的动态。日潺湲,就是日日潺湲,每日每时都在喧响;水是流动的,用一“日”字,却令人感觉它始终如一的守恒。寥寥十字,勾勒出一幅有色彩,有音响,动静结合的画面。

??? “渡头余落日,墟里上孤烟。”颈联写原野暮色。夕阳欲落,炊烟初升,是田野黄昏的典型景象。渡头在水,墟里在陆;落日属自然,炊烟属人事:景物的选取是很见匠心的。“墟里上孤烟”,显系从陶潜“暧暧远人村,依依墟里烟”(《归田园居之一》)点化而来。但陶句是拟人化的表现远处村落上方炊烟萦绕、不忍离去的情味,王句却是用白描手法表现黄昏第一缕炊烟袅袅升到半空的景象,各有各的形象,各有各的意境。这一联是王维修辞的名句,历来被人称道。“渡头余落日”,精确地剪取落日行将与水面相切的一瞬间,富有包孕地显示了落日的动态和趋向,在时间和空间上都为读者留下想象的余地。“墟里上孤烟”,写的也是富有包孕的片刻。“上”字,不仅写出炊烟悠然上升的动态,而且显示已经升到相当的高度。

??? 首、颈两联,以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物,构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在,而是画在人眼里,人在画图中,一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感彩。颔联:“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”这就是诗人的形象。柴门,表现隐居生活和田园风味;倚杖,表现年事已高和意态安闲。柴门之外,倚杖临风,听晚树鸣蝉、寒山泉水,看渡头落日、墟里孤烟,那安逸的神态,潇洒的闲情,和“策扶老以流憩,时矫首而遐观”(《归去来辞》)的陶渊明有几分相似。事实上,王维对那位“古今隐逸诗人之宗”,也是十分仰慕的,就在这首诗中,不仅仿效了陶的诗句,而且在尾联引用了陶的典故:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”陶文《五柳先生传》的主人公,是一位忘怀得失、诗酒自娱的隐者,“宅边有五柳树,因以为号焉。”实则,生正是陶潜的自我写照;而王维自称五柳,就是以陶潜自况的。接舆,是春秋时代“凤歌笑孔丘”的楚国狂士,诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂接舆相比,乃是对这位年轻朋友的赞许。陶潜与接舆──王维与裴迪,个性虽大不一样,但那超然物外的心迹却是相近相亲的。所以,“复值接舆醉”的复字,不表示又一次遇见裴迪,而是表示诗人情感的加倍和进层:既赏佳景,更遇良朋,辋川闲居之乐,至于此极啊!末联生动地刻画了裴迪的狂士形象,表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎,诗题中的赠字,也便有了着落。

颔联和尾联,对两个人物形象的刻画,也不是孤立进行,而是和景物描写密切结合的。柴门、暮蝉、晚风、五柳,有形无形,有声无声,都是写景。五柳,虽是典故,但对王维说来,模仿陶渊明笔下的人物,植五柳于柴门之外,这是自然而然的。

?

松江区

菩萨蛮

(南唐)? 耿玉真

玉京人去秋萧索,画檐鹊起梧桐落。欹枕悄无言,月和残梦圆。背灯唯暗泣,甚处砧声急。眉黛远山攒,芭蕉生暮寒。

14.从体式上看,本作品属于(? ???)(1分)

?? A.小令???????? B.单调???????????? C.中调?????????? D.长调

15.对作品内容理解不恰当的一项是(?? ??)(3分)

?? A.从梧桐叶落可以感受到凄凉氛围。????

?? B.月之圆满与人事的不圆满形成对照。

?? C.词人思念心切所以捣砧时声音急促????

?? D.眉黛紧蹙似远山,透露出内心愁绪。

16.任选一个角度,赏析结尾画线句。(4分)

??????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体式上看,本作品属于(? ?A ?)(1分)

?? A.小令????????B.单调????????????C.中调??????????D.长调

15.对作品内容理解不恰当的一项是(? C ??)(3分)

?? A.从梧桐叶落可以感受到凄凉氛围。????

?? B.月之圆满与人事的不圆满形成对照。

?? C.词人思念心切所以捣砧时声音急促????

?? D.眉黛紧蹙似远山,透露出内心愁绪。

16.任选一个角度,赏析结尾画线句。(4分)

??? 从意象、情景关系、拟人、人格化等角度答题。如诗人采用移情的写法,芭蕉本来是植物,感觉不到天气的寒冷,这里写芭蕉顿生黄昏到来时的寒冷,写出抒情主人公心绪的悲凉,使无情之芭蕉赋予人的情感,微妙而耐思,辞婉而情深,令人回味无穷。???????????????????

赏析:这是北宋初年广为流传的一首词,笔致工巧,深婉动人,尽极抒写一位温柔多情、敏感娴静女子之念思之情,陈廷焯评赞该词:“如怨如慕,极深款之致。”据阮阅《诗话总龟》等书记载:“南唐卢绛病痁(shān,疟疾),梦白衣美妇歌曰:‘玉京人去秋萧索’云云。”给这首词蒙上一层迷离恍惚的神秘色彩,世称为“鬼词”,可见人们对其喜爱之极。上阙首句“玉京人去秋萧索”,点明亲人远去京师,春去秋至而音信全无。“画檐鹊起梧桐落”,鹊起不顾,进一步暗示亲人一去杳然;庭院阒寂,怅然失望,梧桐叶坠之声亦清晰可闻,怀想之深,立见。“欹枕悄无言”,夜不安寐,欹枕无言,用动作表现心理,形象而又委曲。“月和清梦圆”,梦里依稀与亲人团聚。词人把梦中团聚与中天月圆巧妙地交织一起,“圆”语双关,圆而不圆,梦境与现实、月色与人事两相反衬,思念之情愈婉愈深。“背灯惟暗泣,甚处砧声急”,前后倒装。“甚处砧声急”,深夜里不知什么地方响起阵阵捣衣声,把人从朦胧的睡梦中惊醒。“甚处”表明砧声从很远处传来,时断时续,并不太响,也符合乍醒恍惚情态。这种响声亦把人惊醒,说明睡得不安稳,夜之冷清更甚,“急”未必实写砧声矣。“背灯惟暗泣”,梦断神伤状。眼前冷寂,梦中欢聚,两相衬照,益发伤神怅惘,岂不柔肠寸断、哀泣不止呀!一“暗”字,心中哭泣,为伤感之最。“眉黛远山攒”,接“背灯暗泣”,给伤心之极攒蹙秀眉一特写,更将满膺思念、一腔哀怨,无法释怀而凝结于眉间黛远。末句“芭蕉生暮寒”宕开,以景收束。“芭蕉生寒”凄冷之切,寒气直沁人心里,又不说破,辞婉情切,令人哀怨无端,为以景结情之妙笔。此词上下两阙各用两仄韵、两平韵,平仄传递,情调亦由紧促转为低沉,与词意的转进相谐和。结构上一句景,一句情,间或情景双写。在情与景的相映、相生、相融中,主人公的内心世界婉曲而深切地袒露出来。

?

虹口区

即???事

王安石

径暖草如积,山晴花更繁。

纵横一川水,高下数家村。

静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。

归来向人说,疑是武陵源。

14.从题材看,本作品属于?????? ??诗。(1分)

15.下列分析不恰当的一项是(??? )(3分)

?? A.首联由近及远描摹绿草如茵,山花烂漫,表现出旖旎山色。

?? B.颔联以“纵横”“高下”为对,构织了一副和谐匀称的画面。

?? C.尾联运用典故,直抒胸臆,表达了诗人对武陵源的赞美之情。

?? D.全诗以质朴清新之语言描摹自然宜人之景,与陶诗风格相近。

16.赏析作品的颔联和颈联。(4分)

?????????????????????????????????????????????????

?

14.从题材看,本作品属于? 田园诗??诗。(1分)

15.下列分析不恰当的一项是(? C(尾联诗人直抒胸臆,非是对武陵源的赞美,而是对武陵源隐居生活的赞美与憧憬? )(3分)

?? A.首联由近及远描摹绿草如茵,山花烂漫,表现出旖旎山色。

?? B.颔联以“纵横”“高下”为对,构织了一副和谐匀称的画面。

?? C.尾联运用典故,直抒胸臆,表达了诗人对武陵源的赞美之情。

?? D.全诗以质朴清新之语言描摹自然宜人之景,与陶诗风格相近。

16.赏析作品的颔联和颈联。(4分)

??? 略???????????????????

译文:石桥和茅草屋绕在曲岸旁,溅溅的流水流入西边的池塘。晴朗的天气和暖暖的微风催生了麦子,麦子的气息随风而来。碧绿的树荫,青幽的绿草远胜春天百花烂漫的时节。

赏析:此诗描绘山村春景。山明水曲,草盛花繁,村舍疏稀,鸡犬相闻,充满浓郁的生活气息,环境幽美如画,“纵横”、“高下”。这一联以“纵横”“高下”为对,经纬交错,构织了一幅谐和匀称的画面:一道河水曲折流过,村中高高低低地散布着几户人家。这两个词,不仅突出了乡村山高水阔的环境特点,更显出自由宁静的气氛。

?

金山区

寻陆鸿渐①不遇

(唐)皎然②

移家虽带郭③,野径八桑麻。

近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。

报道山中去,归来每日斜。

??? [注]①陆鸿渐:名羽,皎然的好友,著有《茶经》,被奉为“茶圣”、“茶神”。②皎然:僧

人,本姓谢。③带郭:靠近外城。

14.从体裁上看,本作品属于(??? )。? (1分)

? ?A.古体诗??? B.近体诗???? C.歌行???? D.诗余

15.对本作品分析不恰当的一项是(??? )(3分)

? A.一二两句写出了陆鸿渐刻意搬家,远离城市,表现自己的脱俗。

? B.第三句中的“篱边菊”是化用了陶渊明的诗句“采菊东篱下”。

? C.第六句中“欲去问西家”的“欲去”还“问”表示惆怅和关切。

? D.本诗语言质朴流畅平实,又不失清新淡雅之感,音调自然和谐。

16.结合作品,对作者塑造的“陆鸿渐”这个人物形象加以赏析。(4分)

???? ????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体裁上看,本作品属于(? A ?)。? (1分)

? ?A.古体诗??? B.近体诗???? C.歌行???? D.诗余

15.对本作品分析不恰当的一项是(? A(错在“刻意”)? )(3分)

? A.一二两句写出了陆鸿渐刻意搬家,远离城市,表现自己的脱俗。

? B.第三句中的“篱边菊”是化用了陶渊明的诗句“采菊东篱下”。

? C.第六句中“欲去问西家”的“欲去”还“问”表示惆怅和关切。

? D.本诗语言质朴流畅平实,又不失清新淡雅之感,音调自然和谐。

16.结合作品,对作者塑造的“陆鸿渐”这个人物形象加以赏析。(4分)

?? 作品以描写和叙述的手法,(1分)塑造了一位寄情山水、生活悠闲的隐士形象。(1分)写“野径入桑麻”、“篱边菊”、“无犬吠”等景物,表现陆鸿渐幽僻、高雅的隐居之地,突出其高沽不俗;(1分)写西邻对陆鸿渐行踪的叙述,侧面烘托其热爱自然、寄情山水的态度和潇洒疏放的性格。(1分)??????????????

??? 译文:他把家迁徙到了城郭一带,乡间小路通向桑麻的地方。

?? ??????近处篱笆边都种上了菊花,秋天到了却尚未见它开放。

????????敲门竟连一声犬吠都没有,要去向西家邻居打听情况。

???????邻人报说他是到山里去了,回来时总要西山映着斜阳。

??? 赏析:陆羽和皎然是好友。这首诗当是陆羽迁居后,皎然过访不遇所作。

??? 陆羽的新居离城不远,但已很幽静,沿着野外小径,直走到桑麻丛中才能见到。开始两句,颇有陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的隐士风韵。

??? 陆羽住宅外的菊花,大概是迁来以后才种上的,虽到了秋天,还未曾开花。这二句,自然平淡,点出诗人造访的时间是在清爽的秋天。然后,诗人又去敲他的门,不但无人应答,连狗吠的声音都没有。此时的诗人也许有些茫然,立刻就回转去,似有些眷恋不舍,还是问一问西边的邻居吧。邻人回答:陆羽往山中去了,经常要到太阳西下的时候才回来。这二句和贾岛的《寻隐者不遇》的后二句“只在此山中,云深不知处”恰为同趣。“每日斜”的“每”字,活脱地勾画出西邻说话时,对陆羽整天流连山水而迷惑不解和怪异的神态,这就从侧面烘托出陆羽不以尘事为念的高人逸士的襟怀和风度。

??? 这首诗前半写陆羽隐居之地的景;后半写不遇的情况,似都不在陆羽身上着笔,而最终还是为了咏人。偏僻的住处,篱边未开的菊花,无犬吠的门户,西邻对陆羽行踪的叙述,都刻画出陆羽生性疏放不俗。全诗四十字,清空如话,别有隽味。

?

青浦区

【南吕】金字经·梅边

吴镇

??? 雪冷松边路,月寒湖上村,缥缈梨花入梦云。巡,小檐芳树春。江梅信,翠禽①啼向人。

??? 【注释】①翠禽:即翠鸟,一种水鸟。因背和面部的羽毛翠蓝发亮,因而称翠鸟。

14.从诗歌的样式看,这是????????(1分)

15.下面有关本作品的说法错误的一项是(????)(3分)

??? A.前两句用极工整简练的文字描写了一幅冬天乡野雪景图。

??? B.第三句描写了梨花如梦似幻的朦胧之景,写出了人物对前路的迷茫。

??? C.最后两句写梅花传递春的信息,翠鸟对着人们欢快地啼鸣,景象和美温馨。

??? D.作品整体的情感基调积极乐观。一个“春”字消解了雪冷月寒。

16.“巡”,独字成句,具有独特的意味。请对此作赏析。(4分)

??????????????????????????????????????????????????????????

?

14.从诗歌的样式看,这是? 元曲;元散曲;小令等均可??(1分)

15.下面有关本作品的说法错误的一项是(?? B? )(3分)

??? A.前两句用极工整简练的文字描写了一幅冬天乡野雪景图。

??? B.第三句描写了梨花如梦似幻的朦胧之景,写出了人物对前路的迷茫。

??? C.最后两句写梅花传递春的信息,翠鸟对着人们欢快地啼鸣,景象和美温馨。

??? D.作品整体的情感基调积极乐观。一个“春”字消解了雪冷月寒。

16.“巡”,独字成句,具有独特的意味。请对此作赏析。(4分)

?? “巡”,意为往来视察或到各处视察。在这里准确细腻地写出了诗中人物在漫天的冰雪世界中努力探寻“春”的细微信息的情状,/含蓄地展示了人物内心积极乐观的心理状态。(2+2)????????????

?

杨浦区

江城子??? 苏轼

?? ?陶渊明以正月五日游斜川,临流班坐,顾瞻南阜,爱曾城之独秀,乃作斜川诗,至今使人想见其处。元丰壬戌之春,余躬耕于东坡,筑雪堂居之,南挹四望亭之后丘,西控北山之微泉,慨然而叹,此亦斜川之游也。乃作长短句,以《江城子》歌之。

??? 梦中了了醉中醒。只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴。

??? 雪堂西畔暗泉鸣。北山倾,小溪横。南望亭丘,孤秀耸曾城。都是斜川当日景,吾老矣,寄馀龄。

14、小序中的“长短句”即为????????????。(1分)

15、下面选项中对本诗理解不正确的一项是(? ???)(3分)

? A、“梦中了了醉中醒”似反常理,却反映了作者对现实的态度。

? B、“只渊明,是前生”指作者解甲归田,与陶渊明产生了共鸣。

? C、下阕几句写景句,景中寓情,照应了当年陶渊明的《斜川诗》。

? D、结句“吾老矣,寄馀龄”抒发了作者对自己人生际遇的感慨。

16、联系苏轼的生平和个性,请对文本划线句进行赏析。(4分)

???????????????????????????????????????????????????????

?

14、小序中的“长短句”即为?词(1分).(曲子词、诗余)?。(1分)

15、下面选项中对本诗理解不正确的一项是(? ?B? )(3分)

? A、“梦中了了醉中醒”似反常理,却反映了作者对现实的态度。

? B、“只渊明,是前生”指作者解甲归田,与陶渊明产生了共鸣。

? C、下阕几句写景句,景中寓情,照应了当年陶渊明的《斜川诗》。

? D、结句“吾老矣,寄馀龄”抒发了作者对自己人生际遇的感慨。

16、联系苏轼的生平和个性,请对文本划线句进行赏析。(4分)

?? 虽经历人生风雨,也有对自己境遇的感慨不平,但词人终究对“春雨”“乌鹊”用了“足”和“喜”两字,继而又用“报新晴”这些鲜活、明快的词来传达作者面对命运多舛,仕途坎坷的现状所秉持的乐观豁达的人生态度。????????????????

??? 赏析:这首词作于苏轼贬谪黄州期间。他以自己“躬耕于东坡,筑雪堂居之”自比于晋代诗人陶渊明斜川之游,融说理、写景和言志于一炉,在词中表达了对渊明的深深仰慕之意,抒发了随遇而安、乐而忘忧的旷达襟怀。作品平淡中见豪放,充满恬静闲适而又粗犷的田园趣味。

??? 首句“梦中了了醉中醒”,一反常理,说只有醉中才清醒,梦中才了然,表达了愤世嫉俗的情怀。此句表明,苏轼能理解渊明饮酒的心情,深知他在梦中或醉中实际上都是清醒的,这是他们的共同之处。“只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕”,充满了辛酸的情感,这种情况又与渊明偶合,两人的命运何其相似。渊明因不满现实政治而归田,苏轼却是以罪人的身份在贬所躬耕,这又是两人的不同之处。苏轼带着沉痛辛酸的心情,暗示躬耕东坡是受政治迫害所致。“昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴”,于一番议论后融情入景,通过对春雨过后乌鹊报晴这一富有生机的情景的描写,隐隐表达出词人欢欣、怡悦的心情和对大自然的热爱。

??? 过片后四句以写景为主,极富立体感。这几句中,鸣泉、小溪、山亭、远峰,日与耳目相接,表现出田园生活恬静清幽的境界,给人以超世遗物之感。作者接着以“都是斜川当日景”作一小结,是因心慕渊明,向往其斜川当日之游,遂觉所见亦斜川当日之景,同时又引申出更深沉的感慨。陶渊明四十一岁弃官归田,后来未再出仕,五十岁时作斜川之游。苏轼这时已经四十七岁,躬耕东坡,一切都好象渊明当日的境况,是否也会象渊明一样就此以了余生呢?那时政治黑暗,苏轼东山再起的希望很小,因而产生迟暮之感,有于此终焉之意。结句“吾老矣,寄馀龄”的沉重悲叹,说明苏轼不是自我麻木,盲目乐观,而是对余生存在深深的忧虑,是“梦中了了”者。

??? 这首词的结构颇具匠心。首句突兀而起,议论中饱含感情。其后写景,环环相扣,层次分明,紧扣首句的议论,景中寓情,情中见理。结拍与首句议论及过片后的写景相呼应,总括全词,以东坡雪堂今日春景似渊明当日斜川之景,引出对斜川当日之游的向往和在逆境中淡泊自守、怡然自足的心境。“都是斜川当日景”,这看似平淡的词句,是作者面对远去的历史背影所吐露的心声。

?

鹧鸪天???(宋)苏轼

①林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。②翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

③村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。④殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

??? 注:此作写于被贬黄州期间。????????????

14.第???????句对仗工整严密,颇有诗情画意,营造了一种????????????????????????的氛围。(2分)

15.对作品分析不正确的一项是(?????? )。(2分)

? A.上片写景,写的是夏末秋初之景。

? B.下片写人,通过人物的外部形象显示其内心世界。

? C.纵观全词,作品中的人物是一个身闲心苦的不得志者。

? D. 尽管人物形象抑郁不得志,但字里行间仍不失豪放风格。

16.结合作品,赏析第④句。(4分)

??????????????????????????????????????????

?

14.第?②?句对仗工整严密,颇有诗情画意,营造了一种清新淡雅(明丽生趣、天朗气清)的氛围。(2分)

15.对作品分析不正确的一项是(?? D ?? )。(2分)

? A.上片写景,写的是夏末秋初之景。

? B.下片写人,通过人物的外部形象显示其内心世界。

? C.纵观全词,作品中的人物是一个身闲心苦的不得志者。

? D. 尽管人物形象抑郁不得志,但字里行间仍不失豪放风格。

16.结合作品,赏析第④句。(4分)

本句是词的画龙点睛之笔(1分)。“殷勤”是拟人化的手法;天公有情义,昨夜下了一场好雨,使人度过了凉爽的一天。(1分)但细细品味,这个“凉”字,却含有自嘲的辛酸,隐藏着作者的人生感慨。(2分)?

??? 译文:茂林的尽头露出秀丽的青山,扶疏的竹影遮住了围墙,蝉声嘈杂衰草长满小小的池塘,翻腾翱翔在空中的鸥鸟时隐时见,映照在水面的粉红荷花散发着微微的清香。

? 在乡村的野外,古老的城旁,我拄着藜杖慢步徘徊转瞬已是夕阳。昨夜三更的时候,殷殷勤勤地下过一阵霖雨,今天又能使漂泊不定的人享受一日的清凉。???

??? 赏析:此词为东坡贬谪黄州时所作,是他当时乡间幽居生活的写照。词中所表现的,是作者雨后游赏的欢快、闲适心境。

上片写景,写的是夏末秋初雨后村舍周围的景色。开头两句,由远而近,描绘自己身处的具体环境:远处郁郁葱葱的树林尽头,有高山耸入云端,清晰可见。近处,丛生的翠竹,像绿色的屏障,围护在一所墙院周围。这所墙院,正是词人的居所。靠近院落,有一个池塘,池边长满枯萎的衰草。蝉声四起,叫声乱成一团。在这两句词中,既有远景,又有近景;既有动景,又有静景;意象开阔,层次分明。作者运用拟人、拟物手法,传神地运用“断”、“隐”、“明”这三个主观色彩极强的形容词,把景物写得活灵活现,栩栩如生。

三四两句,含意更深邃。在宏廓的天空,不时地能看到白鸟在飞上飞下,自由翱翔。满池荷花,映照绿水,散发出柔和的芳香。意境如此清新淡雅,似乎颇有些诗情画意;并且词句对仗,工整严密。芙蕖是荷花的别名。“细细香”,描写得颇为细腻,是说荷花散出的香味,不是扑鼻的浓烈香气,而是宜人的淡淡芳香。这两句写景有色有香,有动有静,空中与地上两组景象相得益彰,组成一幅相映成趣的美丽图卷。

过片写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的隐逸生活。这三句似人物素描画,通过外部形象显示其内心世界,也是高明的手法。最后两句,是画龙点睛之笔。词句的大意是:天公饶有情意似地,昨夜三更时分下了一场好雨,使得他又度过了凉爽的一天。“殷勤”二字,是拟人化手法。“浮生”二字,化用《庄子·刻意》“其生若浮,其死若休”句意。这两句,抒发了作者乘兴游赏的盎然喜情。这首词先写作者游赏时所见村景,接着才点明词中所写之游赏和游赏所见均因昨夜之雨而引起,抒发自己雨后得新凉的喜悦。这种写法,避免了平铺直叙,读来婉转蕴藉,回味无穷。

?

长宁区

咏怀八十二首(其三)

阮籍

嘉树下成蹊,东园桃与李。

秋风吹飞藿,零落从此始。

繁华有憔悴,堂上生荆杞。

驱马舍之去,去上西山趾。

一身不自保,何况恋妻子。

凝霜被野草,岁暮亦云已。

??? 【注:】西山:殷末周初伯夷、叔齐的隐居之地。

?

14.诗歌的前两句与一个成语有关,这个成语是??????????????? 。(1分)

15.关于这首诗,下列说法有误的一项是(?????? )(3分)

?? A.前四句由桃李的盛极而衰道出人生的无奈。

?? B.七、八句是作者在无奈之中做出的人生选择。

?? C.九、十句的决然态度显示出作者的无限豪迈。

?? D.最后两句,作者否定了自己从前的归隐选择。

16.请联系全诗,说说五、六句在全诗中的作用。(4分)

??????????????????????????????????????????????????

?

14.诗歌的前两句与一个成语有关,这个成语是 ?桃李不言,下自成蹊? 。(1分)

15.关于这首诗,下列说法有误的一项是(?? C??? )(3分)

?? A.前四句由桃李的盛极而衰道出人生的无奈。

?? B.七、八句是作者在无奈之中做出的人生选择。

?? C.九、十句的决然态度显示出作者的无限豪迈。

?? D.最后两句,作者否定了自己从前的归隐选择。

16.请联系全诗,说说五、六句在全诗中的作用。(4分)

?? 五、六两句意思是有繁华必有憔悴,今日的高堂大厦终会倒塌,成为荆杞滋长的荒芜之地,揭示了有盛必有衰的道理。这是全诗的关键:既是前四句的必然结论,也是后文作者人生选择的原因,同时也为作者否定自己的人生选择埋下伏笔。????????????

????赏析:阮籍,字嗣宗,陈留尉氏(今属河南)人,生于汉献帝建安十五年(公元210年),卒于魏常道乡公景元四年(公元263年),曹魏后期最重要的诗人。他是“建安七子”之一的阮禹的儿子,其作品受到建安文学的影响,创造了独特的风格,代表作品有《咏怀诗八十二首》,这里主要分析这组诗中的第三首。

???? 此诗歌可以分为两层,前六句为第一层,主要来围绕“桃与李”的繁荣与零落来揭示表象之外所蕴涵的深层含义;后六层为第二层,主要是作者抒发“忧生”的人生感慨之情。“嘉树下自成蹊,东园桃与李”,在这里“嘉树”、“桃与李”都是指那些积极健康向上的曹魏优秀人才。“桃李不言,下自成蹊” 这与本诗有相同之处。“秋风吹飞藿,零落从此始”,梁代沈约有语曰“风吹飞藿之时,盖桃李零落之日”,“藿”本意指豆类的叶子,在这里则代表一种现象来表意,既植物的叶子飘落的时候,也就意味着曹魏的优秀人才也开始“零落”了。“繁华有憔悴,堂上生荆杞”,与“朝为繁华,昔为憔悴” 之句意思相近,表面意思是说桃李有花开繁荣娇艳之时,也有花谢叶落的时候,深层含义是说曹魏优秀人才在曹操、曹丕、曹植有邺下风流般的“彬彬大盛” 的繁华之象,但是到了现在的司马昭时期却遭受残杀,开始了从“繁华”到“零落”的转变。“荆杞”本来是植物,在此则代表着社会黑暗势力在朝廷的蔓延和发展,从中作梗,祸害人民。

??? 第二层从“驱马舍之去,去上西山趾”开始,开始这两句与前面的形成了因果关系:正因为朝廷中多“荆杞”,所以作者不愿意同流合污,而选择了驱马离开和远行,去了“西山趾”,‘“趾”即山脚下的意思。“一身不自保,何况恋妻子”,此句也为因果和递进关系,正因为自己都不能自己保护自己,所以更谈不上留恋什么妻子和儿女了。“凝霜被野草,岁暮亦云已”, “凝霜”本意是说坚硬后重的霜,但是在这里指反对势力和黑暗势力的异常强大,“野草”则指受到黑暗势力所摧残的优秀才子。这便真实地再现了作者所处的环境和自己的生存状态。

???? 就主旨来说,此诗歌跟作者的生活经历有重大关系“嗣宗身仕乱朝,常恐罹谤遇祸,因兹发咏,故每有忧生之嗟。虽志在刺讥,而文多隐避,百代之下,难以情测。”的确如此,这首诗歌是阮籍“忧生之嗟”的真实反映,它“字里行间,若明若晦,隐隐约约,还是透漏着若干消息,草蛇灰线,可供研索” ,这样一来,这首诗歌的主旨大概便可以知道:“此言魏室全盛之时,则贤才皆愿禄仕其朝,譬犹东园桃李,春玩其华,夏取其实,而往来者众,其下自成蹊也。及乎权奸窃,则贤者退散,亦犹秋风也一起,而草木零落,繁华者于是而憔悴矣!甚至荆棘生于堂上,则朝廷所用之人从可知焉。当是时,唯脱身远遁,去从夷齐于西山,尚恐不能自保,何况恋妻子乎?”此说应为较准确地道出了这首诗歌的主旨。

就风格来说,这首诗歌有两种显著的特色:蕴藉含蓄,自然飘逸。

2020年上海高三语文一模诗歌鉴赏

长宁

咏湖中雁

(南朝?梁)沈约

白水满春塘,旅雁每迥翔。唼流①牵弱藻,敛翮带余霜。群浮动轻浪,单泛逐孤光。悬飞竟不下,乱起未成行。刷羽同摇漾,一举还故乡。

[注]①唼流:在水中吃食。

12.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是(????)。(1分)

A.《长短句精编》 ??B.《怀古诗选》 ?C.《古风菁华》 ?D.《近体诗集萃》

13.下列关于本作品写作特点的说法不正确的一项是(????)。(2分)

A.寓情于物????B.首尾照应?????C.直抒胸臆????D.虚实结合

14.本作品写雁角度丰富、刻画精细,请结合具体内容加以赏析。(5分)

?

?

12.(1分)C

13.(2分)选C得2分,选D得1分。

14.(5分)答案示例:“悬飞竟不下,乱起未成行”写湖中之雁和湖上空中之雁,层次分明,有立体感。“群浮”、“单泛”、“悬飞”、“乱起”,描绘出湖雁多寡、迟疾、斜整之状。“动”、“逐”等词刻画出湖中群雁随轻波晃动的悠然情态和单雁追逐光影的顽皮情态。角度丰富,刻画精细,描绘出一幅生动的湖雁图。

?

杨浦

念奴娇·题镇江多景楼,用坡仙韵

(元)白朴

江山信美,快平生、一览南州风物。落日金焦浮绀宇①,铁瓮②独残城壁。云拥潮来,水随天去,几点沙鸥雪。消磨不尽,古今天宝人杰。

遥望石冢③巉然,参军此葬,万劫谁能发?桑梓龙荒④惊叹后,几度生灵埋灭。往事休论,酒杯才近,照见星星髪。一声长啸,海门飞上明月。

[注]①金焦:金山,焦山。绀宇:寺庙。②铁瓮:北山前的一座古城。③石冢:东高官王的参军郭璞之墓,在金山下。④龙荒:荒漠之地。郭璞曾有“桑梓其翦为龙荒”之叹。

12.下列判断不正确的一项是(????)。(1分)

A.《念奴娇》属于慢词。????????? B.从题材看是怀古之作。

C.题中“坡仙”即苏轼。????????? D.本词的押韵并不规范。

13.下列对本词理解不正确的一项是(????)。(3分)

A.“落日”“残”渲染苍茫荒凉的气氛,寄寓历史沧桑感。

B.以“几点”状沙鸥之小,以沙鸥反衬雪地的茫茫一片。

C.“天宝人杰”化用古人“物华天宝”“人杰地灵”成语。

D.下阕运用典故,借郭璞的预言来慨叹生灵涂炭的历史。

14.从情景关系角度,赏析“一声长啸,海门飞上明月”。(4分)

?

?

12.D(1分)

13.B(3分)

14.情景交融、借景抒情、以景结情,一轮明月从海门之上升起,作者发出一声长啸,意境开阔、浩渺苍凉,“一声长啸”寄托了词人对生灵涂炭的历史感慨与自己年华老去的悲慨悲凉,意蕴深长、耐人寻味。(4分)

?

徐汇

渡青草湖①????(南朝陈)阴铿

洞庭春溜满,平湖锦帆张。沅水桃花色,湘流杜若香②。

穴去茅山近,江连巫峡长③。带天澄迥碧,映日动浮光。

行舟逗④远树,度鸟息危樯。滔滔不可测,一苇讵能航⑤?

[注]①青草湖:在湖南岳阳,北连洞庭湖。②桃花:桃源县在沅水附近。杜若:香草名。《楚辞》中有“采芳洲兮杜若”的句子。③茅山:在江苏句容县,相传汉代有茅氏三兄弟在此修道成仙。巫峡:有巫山神女的传说。④逗:停止。⑤讵:犹“岂”。《诗经?河广》:“谁谓河广,一苇杭之。”“一苇”指小船,“杭”即“航”。

12.这首作品的体裁与下面哪首作品完全相同?( ???)(1分)

A.王之涣的《凉州词》????????B.左思的《咏史》

C.柳永的《八声甘州》????????D.杜甫的《登高》

13.下列关于这首作品理解分析不正确的一项是( ???)。(2分)

A.“洞庭”一联点明时令,勾勒出湖水浩渺的全景。

B.“沅水”一联诉诸视觉与嗅觉,写出湘沅二水飘逸出尘的神韵。

C.“带天”一联,写出湖面上巨浪滔天、浮光跃金的壮美。

D.“行舟”一联借远处的扁舟与倦渡的飞鸟,展现出湖面的辽阔。

14.作者擅长以景传情,抒写丰富的情感。请具体结合作品,对此加以赏析。(5分)

?

?

12.B(1 分)

13.C(2 分)

14.诗人描写青草湖春水潋滟、水势浩大的全景;又调动联想、想象,写沅水、湘流,写桃花、杜若,令人想到陶渊明与屈原等,又写茅山、巫峡的神话传说,使景物既有富有美感,又带有神奇的魅力。表现出诗人面对自然美景,流露出欣喜之情。另一方面,诗人又以湖面的浩渺辽阔,引发世路艰险、难以测度的人生感慨。结尾的反问句式也强化了忧虑情绪的表达。(5 分)

?

青浦

鹊踏枝??????冯延巳

梅落繁枝千万片,犹自多情,学雪随风转。昨夜笙歌容易散,酒醒添得愁无限。

楼上春山寒四面,过尽征鸿,暮景烟深浅。一晌凭阑人不见,鲛绡掩泪思量遍。

12.“鹊踏枝”这一词牌名又叫(????)。(1分)

A.蝶恋花??????B.踏莎行?????C.苏幕遮??????D.雨霖铃

3.以下对这首词理解有误的一项是(????)。(3分)

A.“笙歌”句呼应了首句,表现了笙歌散去后的惆怅与哀伤。

B.“楼上”句写景,表现的是词人一种隔绝和寒冷的感觉。

C.鸿雁传书却一封也没到来,表现词人内心的孤寂与凄凉。

D.“一晌”即时间之短,写出词人内心的失落和苦闷之情

14.冯煦《阳春集序》评冯延巳说“郁抑怆悦”,饶宗颐说:“余诵正中词,觉有一股莽莽苍苍之气。《鹊踏枝》数首尤极沉郁顿挫。”请就此赏析划线句。(4分)

?

?

12.A(1分)

13.D(3分)

14.(4分)划线句运用了比拟的手法,描写了千万片的梅花好像天上的雪花随风旋转飘舞,明知已落,但“犹自多情”地奋力挣扎,更加有力地表现了词人内心的郁抑悲伤之情和那股沉郁顿挫之气。

?

普陀

乌栖曲

??????????????????????[唐]李白

?姑苏台上乌栖时,吴王宫里醉西施。

?吴歌楚舞欢未毕,青山欲衔半边日。

??银箭金壶①漏水多,起看秋月坠江波。

???????东方渐高②奈乐何!

【注】①银箭金壶:古代计时工具,漏水多则夜已深。②高:同“皓”,明亮。

12. 从题材看,这首诗属于(???)。(1分)

??A.?咏史诗????B.?闺怨诗????C.?赠别诗????D.?行旅诗

13. 对这首诗赏析不正确的一项是(???)。(2分)

? A. 第一二句勾画出吴宫内外两幅剪影,笔法洗练,对比鲜明。

? B. 第三四句“未”“欲”两字紧相呼应,直白地倾诉心中苦闷。

? C. 第五六句从侧面淡淡着笔,吴宫通宵宴乐的场景隐入幕后。

? D. 以日薄西山、月坠江波等景象写时间推移,富有象征意味。

14. 末句“奈乐何”一作“奈尔何”,“尔”指吴王。你认为哪个版本更好?联系全文,谈谈理由。(5分)

?

?

?12. A

13. B

14. 答案示例一:“奈乐何”更好。全诗批评吴王日夜寻欢作乐以致亡国,“奈乐何”写出为乐难久的遗憾,暗含乐极生悲之意,更符合上文“栖乌”“落日”“秋月”等景物营造的衰败悲凉氛围。而且,上文写吴王荒淫全从侧面委婉着笔,不事评论,用“奈尔何”则一下子转变为诗人直斥吴王,显得非常突兀。

答案示例二:“奈乐何”更好。全诗通过客观叙述时光推移而宫中作乐不辍的场景,含蓄地批评吴王沉醉于轻歌曼舞,日以继夜追求享乐。“奈乐何”意为快乐得不知如何是好,讽刺吴王乐而忘形之丑态,却无一字道破,意深而辞婉,耐人寻味。用“奈尔何”则直接评论吴王无道,过于直露。

(评价角度:末句诗意的理解1分,把握末句和全诗的关联2分,效果的比较2分)

?

浦东

和傅郎岁暮还湘州诗

(南朝·陈)阴铿

苍茫岁欲晚,辛苦客方行。

大江静犹浪,扁舟独且征。

棠枯绛叶尽,芦冻白花轻。

戍人寒不望,沙禽迥未惊。

湘波各深浅,空轸①念归情

[注]①轸:古代车厢底部四面的横木。借指车。

12.下面关于这首诗题材判断最正确的一项是(????)。(1分)

A.送别诗??????????B.怀远诗??????????C.边塞诗??????????D.山水诗

13.以下评价适用于本诗的一项是(????)。(2分)

A.平实质朴??????????B.隽永凝练??????????C.阔大悠远??????????D.绚丽飘逸

14.全诗围绕“辛苦”二字展开,请结合具体内容加以赏析。(5分)

?

?

?12.A(1分)????13.B(2分)

14.(共5分)

评分要点:

时令角度赏析(结合“岁欲晚”)1分+景物角度赏析(结合中间)2分+作者角度赏析(结合“空轸念归”)1分+(总结)表述1分

①1分,②③④写到任2点2分,⑤1分,⑥1分(或不总结但分述明确赏析角度的也可得1分)

答案示例:(1)开篇“岁欲晚”:点明时令,岁暮天寒,行路之苦(①点);(2)“静犹浪”:写出平静背后的路途之险恶(②点);(3)“独且征”:出行时的远途奔波的孤寂之苦(③点);(4)“绛叶尽”“芦冻白花”“寒不望”:以路途景色的萧瑟、荒凉、天气寒冷,衬托独行之艰辛(④点);(5)“空轸念归”:作者有家不能归去的思归之苦(⑤点)。(6)整首诗从不同角度凸显“辛苦”,既写出诗人对友人旅途之关切,又写尽诗人自身苦苦思归之深情(⑥点)。

闵行

秋风二首(其二)

杜??甫

秋风淅淅吹我衣,东流之外西日微。

天清小城捣练急,石古细路行人稀。

不知明月为谁好,早晚孤帆他夜归。

会将白发倚庭树,故园池台今是非。

12.下列各项中,最适合本诗归入的一项是(?????)。(1分)

A.感时怀人??????????B.山水田园??????????C.怀古讽今??????????D.羁旅情怀

13.下列对本诗语言风格概括得最准确的一项是( ???)。(2分)

A.温婉自然??????????B.清新细腻??????????C.沉郁顿挫??????????D.豪放悲慨

14.你认为本诗的哪一联抒发感情最浓?请对其进行赏析。(5分)

?

?

12.D

13.B

14.示例一:(5分)诗歌的第四联表达感情最浓。“白发倚庭树”,主人公想象自己年老归家,独自倚靠着庭树,举目四望,虽然“故园池台”依旧,但却物是“今是非”,已经是物是人非了,表达了诗人对归乡的想象与期盼,同时也写出了一个漂泊者有家难回,而回家更为伤痛的无奈与悲苦之情。

示例二:(4分)诗歌的第三联表达感情最浓。月明之夜,正是赶路的大好时机,“不知明月为谁好”,诗人联想到今晚一定有人月夜归乡,今夜的月光是属于别人的,但他相信无论迟早,他一定能乘一叶“孤帆”回到可爱的故乡,这触动了诗人的归乡之情,引发了诗人对故乡的期盼。

?静安

??浣溪沙????(宋)周邦彦

争挽桐花两鬓垂。小妆弄影照清池。出帘踏袜趁蜂儿②。

跳脱添金双腕重①,琵琶拨尽四弦悲。夜寒谁肯剪春衣③。

[注]①跳脱:手镯。戴上手镯这里指成年。②踏袜:来不及穿鞋,只穿袜子。趁:追逐。③剪春衣:裁剪春衣,寄给远方丈夫。

12.对这首词的理解不正确的一项是(??)。(2分)

A.“争挽桐花两鬓垂”,以桐花装饰两鬓,尽显小姑娘活泼之态。

B.“弄影照清池”,小姑娘在池边欣赏自己妆容,一派烂漫天真。

C.“双腕重”,戴上金镯,说明姑娘长大成人,显得端庄、凝重。

D.这首词抓住细节变化,写出了女性从活泼到凝重这一必经历程。

13.对这首词的“悲”赏析不正确的一项是(??)。(3分)

A.“四弦悲”写儿时欢笑已经遥远,“悲”字堪称点睛之笔。

B.“夜寒谁肯剪春衣”,剪衣寄远突显丈夫不在身边之“悲”。

C.女性消失了儿时情态,说明生活艰难磨灭了她身上的灵气。

D.本词之“悲”主要体现于“虽儿情如昨,而回首俱非”上。

14.“出帘踏袜趁蜂儿”运用细节描写刻画儿时情态,细腻传神,请对此加以赏析。(3分)

?

12.??D?

13.?C??

14.小姑娘在室内本来是脱掉鞋子席地而坐的,大概在帘内看见蜂儿在采蜜,为了出帘追赶蜂儿,她来不及穿鞋,就踏袜冲出去;(1分)“出帘”“踏袜”“趁蜂儿”三个动词的错杂排列(动作的先后应是“踏袜”“出帘”“趁蜂儿”),(1分)写出了动作的迅捷和小姑娘的可爱情态。(1分)

?

虹口

【双调】庆东原

(元)白朴

暖日宜乘轿,春风宜试马,恰寒食有二百处秋千架,对人娇杏花,扑人飞柳花,迎人笑桃花。来往画船游,招飐①青旗②挂。

[注]①招飐:招展,飘扬。②青旗:青色的酒旗。

12.下列关于本作品的说法正确的一项是(????)。(1分)

A.“双调”是曲牌,“庆东原”是曲名。

B.“双调”是宫调,“庆东原”是曲牌。

C.“双调”是曲牌,“庆东原”是曲调。

D.“双调”是宫调,“庆东原”是曲头。

13.从表达的情感看,下列作品中与本作品最接近的一项是(????)。(2分)

A.关汉卿《南吕·四块玉·别情》

B.马致远《越调·天净沙·秋思》

C.马致远《双调·寿阳曲·远浦帆归》

D.张养浩《中吕·上坡羊·潼关怀古》

14.本作品对花的描写生动传神,请加以赏析。(5分)

?

?

12.(1分)B

13.(2分)C

14.(5分)答案示例:作品运用比拟手法,生动准确地描摹了春天鲜花盛开的千姿百态。作者写杏花对人撒娇、柳花随着春风迎面扑来、桃花对人含笑盈盈,都是用一个动词精准传神地表现出景物的特征。通过对三种花神态动作的描写表现出春天人和大自然特别密切的关系,渲染了春天喧闹和谐的环境氛围和人们愉悦的心情。

?

?奉贤

拟行路难?(其六)

(南北朝)鲍照

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时,安能蹀躞①垂羽翼?

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

[注]①蹀躞:小步走路的样子。

13.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是(????)。(1分)

A.《格律诗集》??????B.《诗余集粹》??????C.《古体诗集》??????D.《曲子词集》

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(????)。(2分)

A.情绪跌宕且曲折??????????B.记叙和抒情并用??????????C.文词质朴且率直??????????D.用典和比喻兼用

15.“弄儿床前戏,看妇机中织”两句,描绘了一幅温馨恬适的生活画面,但在本首诗里却别有滋味,请结合全诗,对此加以分析。(5分)

?

?

13.(1分)C????14.(2分)D

15.(5分)这两句写的是作者在床前与孩子玩耍,看妻子在织布机前织布的场景,(1分)表现的是作者对与亲人朝夕团聚,共叙天伦之乐的期待和向往。(1分)而这样的温馨场面恰恰和前四句“不能食”、“拔剑击柱”、“长叹息”三个紧相连结的行为动作,以及在“蹀躞”、“垂羽翼”的形象化比喻中,表明的自己在官场当中重重束缚、有志难伸的处境构成了强烈的反差,说明这样的温馨场景,也只是无奈之下的选择,充满了心酸和无奈,(2分)更凸显出他伤感愤世的情绪以及对时世不公的控诉。(1分)

崇明

岁除夜有怀

(唐)孟浩然

五更钟漏欲相催,四气推迁往复回。

帐里残灯才去焰,炉中香气尽成灰。

渐看春逼芙蓉枕,顿觉寒销竹叶杯。

守岁家家应未卧,相思那得梦魂来。

?

12.下列关于本诗的说法不正确的一项是(?????)。(1分)

A.从内容看,本诗属于思乡抒怀。

B.从体裁看,本诗属于七言律诗。

C.“残灯去焰”“炉香成灰”暗写时间的推移。

D.“芙蓉枕”“竹叶杯”点明主人公格调高雅。

13.下列对作品风格评价正确的一项是(?????)。(2分)

A.哀婉悲凉B.清幽质朴C?.凄楚含蓄?D.旷达闲适

14.有评论称“守岁家家应未卧,相思那得梦魂来”为“妙想之辞”,请结合全诗内容加以赏析。(5分)

?

?

?

?

12.D

13.B

14.本诗写了羁旅他乡的诗人除夕夜独坐帐里,感叹时光易逝,春寒料峭中独对残灯,看炉香燃尽,借酒遣愁,思念家人。诗歌结尾翻一层,遥想故乡家家团聚守岁,反衬自己之孤寂。至梦魂难来,更是把借梦团聚的念头也去除,从而把思念再推进一层;结尾两句,由眼前独坐写到故乡守岁,由当下思乡推及希望以梦相聚,拓展了诗歌的时空,使诗歌意蕴更加丰厚,情感更加深沉。可见,结尾两句确实为妙想之辞。

评分说明:诗歌内容简述1分;表达效果评析4分。

宝山

岁暮?[南朝宋]谢灵运

殷忧不能寐,苦此夜难颓①。明月照积雪,朔风劲且哀。运往无淹物②,年逝觉已催。

【注】①颓:尽?????②运往:四季更替。淹物:久留之物。

12.下列诗歌与本诗的体裁相同的一项是( ????)。(1分)

A.王维《终南山》 B.孟郊《游子吟》 C.马致远《天净沙·秋思》 D.辛弃疾《西江月》

13.下列理解不正确的一项是( ????)。(2分)

A.题目是说诗人当时年事已高。

B.“殷忧”奠定全诗情感基调。

C.三四句视听结合,动静交织。

D.最后两句照应开头的“殷忧”。

14.从画线句与前后关联的角度,赏析这首诗的构思特点。(5分)

?

?

12.B(1分)

13.A(2分)

14.示例:因为长夜难眠,因而出门看明月积雪、听北风呼啸;高旷凛冽的雪月与凄厉哀号的北风更衬托诗人忧虑深广;明月积雪与朔风的强大永恒,反衬人生的脆弱短暂,而凄厉无情的自然在特定的岁暮之夜感受被催逼的感触。三四句写景与全诗紧密关联,前后呼应,使全诗成为一个完整的整体。(5分)

?

黄浦

鹧鸪天·博山寺作①

辛弃疾

不向长安路上行,却教山寺厌逢迎。味无味处求吾乐,材不材间过此生。

宁作我②,岂其御③,人间走遍却归耕。一松一竹真朋友④,山鸟山花好弟兄。

[注]①该词作于作者40来岁遭谗落职之时。②语出《世记新话·品藻》,表达坚守自我的志向。③语出杨雄《法言·问神》,表达不依附权贵之意。④语出《丐论》:“古人乡无君子,则与云山为友;里无君子,则与松竹为友;座无君子,则与琴酒为友。”

12.以下评价适合于本词的一项是(????)。(2分)

A.激情昂扬???B.平淡闲逸???C.激愤深沉??D.幽默风趣

13.本词富于议论,也借助精选意象来表达思想情感:全词四句中哪一句最能体观这一特点,请结合具体意象赏析。(3分)

?

?

14.词这种体裁,一般上阕写景,下阕抒情;本词却另辟蹊径,请结合具体内容分析。(3分)

?

?

12.(2分) C(2分) ?

13.(3分)“一松一竹真朋友,山鸟山花好弟兄”一句最能体现这一特点。“松”“竹”意象,既是“岁寒三友”也是花中“四君子”,表达在逆境中坚持高尚品德的君子形象。而“山”“鸟”隐逸者的意象,表明自己的人生志趣,也表达了作者的积愤之情,具体的意象把抽象的思想表达得更加具体感人。

评分说明:所选句子及最高得分,第1句2分,第2句0分,第三句1分,第4句3分

14.(3分)答案示例:本词不同于一般的写景抒情,而主要是记叙议论。上阕先总说厌弃官场、决意归隐,随后立足无所追求的养生之道表明作者的人生态度;下阕则写不愿改变本性、不愿依附权贵最终走向归耕,只能与花鸟松竹为友的人生行动;上下阕相照应,由人生态度到人生的具体行动,传达出作者表面超然而内心激愤积怨之情。

松江

?

秋日山寺怀友人??(唐)刘沧

萧寺楼台对夕阴,淡烟疏磬散空林。

风生寒渚白蘋动,霜落秋山黄叶深。

云尽独看晴塞雁,月明遥听远村砧。

相思不见又经岁,坐向松窗弹玉琴。

12.现准备将本作品与同类作品合编一部诗集,以下命名合适的一项是( ??)。(1分)

A.《咏秋即兴》B.《清秋思远》

C.《怀古伤秋》D.《秋日赠别》

13.下列点评与本作品的写作特点相符的一项是( ??)。(2分)

A.寓情于景物之中B.远景与近景交错

C.对比与衬托并用D.以虚景衬托实景

14.你认为本作品哪一联写景最妙?请赏析其妙处所在。(5分)

?

12.B

13.A

14.我觉得颔联最好。此联写出了凉风飒然而至,水汽寒凄,渚中草蘋摆动,秋霜渐染,黄叶摇落,山色渐深。“动”字精准描绘,一字传情。既富有动态感,又仿佛渚中草蘋也具有了人的情思,在秋意渐浸时像有知觉的生命体一样触动,表现出诗人触景而引动的思友之情。“深”字,黄叶本已是侵染了秋色,此处的“深”字,则更进一层,具有视觉冲击力,使诗作体现出一种画面感,极富感染力。这一联描绘的画面动静结合,色彩凄寒,符合秋日特征,我们读诗时也能感受到作者内心的思情。

评分说明:选诗句和对诗句的赏析分别评分

评分细则:选颔联和颈联最高可得5分,选首联最高不超过4分,选尾联不给分

选联1分

赏析4分:整句理解1点,选取至少两个角度并分析2点,画面总体评价1点,作者情感1点。(1点1分,给满4分为止)

角度:字词,如“生”和“落”;“白”和“黄”;“动”和“深”;“尽”和“明”;“独”和“遥”等;动静结合;画面色彩;古典意象;视听结合等。

徐汇区

? ?关雎???

《诗经》

关关雎鸠①,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑2。

参差荇菜3,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼4之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

? ????【注】 ①雎鸠:即鱼鹰。②逑:配偶。③荇菜:可食用的水生植物。④芼:采摘。

?14、本诗运用了双声叠韵的连绵词,如??????? ????、????????????。(2分)

?15、对本诗运用的艺术手法分析不正确的一项是(????? )(2分)

? A、开篇以雎鸠和鸣起兴,引发读者相关联想。

? B、参差茂盛的荇菜,以乐景反衬君子的忧思。

? C、以“采”“芼”等词描摹淑女劳作的姿态。

? D、重章叠句的咏唱,增强了诗歌缠绵的韵味。

16、赏析本诗中“君子”思绪的变化过程。(4分)

???????????????????????????????????????????????

?

?14、本诗运用了双声叠韵的连绵词,如? 窈窕 ?辗转? 参差?、????????????。(2分)

?15、对本诗运用的艺术手法分析不正确的一项是(? B??? )(2分)

? A、开篇以雎鸠和鸣起兴,引发读者相关联想。

? B、参差茂盛的荇菜,以乐景反衬君子的忧思。

? C、以“采”“芼”等词描摹淑女劳作的姿态。

? D、重章叠句的咏唱,增强了诗歌缠绵的韵味。

16、赏析本诗中“君子”思绪的变化过程。(4分)

?? 一位水边摘荇菜的贤淑姑娘让“君子”心生追慕,求而不得“辗转反侧”,长夜无眠,相思难耐,继而幻想有一天,弹琴奏瑟与姑娘亲密相爱,钟鼓奏乐与姑娘喜庆成婚,从求之、思之、友之到乐之,生动地展现了相思之人细腻的思绪变化。??????????

??? 赏析:这诗的主要表现手法是兴寄,《毛传》云:“兴也。”什么是“兴”?孔颖达的解释最得要领,他在《毛诗正义》中说:“‘兴’者,起也。取譬引类,起发己心,《诗》文诸举草木鸟兽以见意者,皆‘兴’辞也。”所谓“兴”,即先从别的景物引起所咏之物,以为寄托。这是一种委婉含蓄的表现手法。如此诗以雎鸠之“挚而有别”,兴淑女应配君子;以荇菜流动无方,兴淑女之难求;又以荇菜既得而“采之”、“芼之”,兴淑女既得而“友之”、“乐之”等。这种手法的优点在于寄托深远,能产生文已尽而意有余的效果。

这首诗还采用了一些双声叠韵的连绵字,以增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”是叠韵;“参差”是双声;“辗转”既是双声又是叠韵。用这类词修饰动作,如“辗转反侧”;摹拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”,无不活泼逼真,声情并茂。刘师培《论文杂记》云:“上古之时,……谣谚之音,多循天籁之自然,其所以能谐音律者,一由句各叶韵,二由语句之间多用叠韵双声之字。”此诗虽非句各叶韵,但对双声叠韵连绵字的运用,却保持了古代诗歌淳朴自然的风格。

用韵方面,这诗采取偶句入韵的方式。这种偶韵式支配着两千多年来我国古典诗歌谐韵的形式。而且全篇三次换韵,又有虚字脚“之”字不入韵,而以虚字的前一字为韵。这种在用韵方面的参差变化,极大地增强了诗歌的节奏感和音乐美。

对《关雎》,我们应当从诗义和音乐两方面去理解。就诗义而言,它是“民俗歌谣”,所写的男女爱情是作为民俗反映出来的。相传古人在仲春之月有会合男女的习俗。《周礼·地官·媒氏》云:“媒氏(即媒官)掌万民之判(配合)。……中春(二月)之月,令会男女,于是时也,奔者不禁(不禁止奔);若无故而不用令者,罚之,司男女之无夫家者而会之。”《关雎》所咏未必就是这段史事的记实,但这段史实却有助于我们了解古代男女相会、互相爱慕并希望成婚的心理状态和风俗习尚。文学作品描写的对象是社会生活,对社会风俗习尚的描写能更真实地再现社会生活,使社会生活融汇于社会风习的画面中,从而就更有真实感。《关雎》就是把古代男女恋情作为社会风俗习尚描写出来的。就乐调而言,全诗重章叠句都是为了合乐而形成的。郑樵《通志·乐略·正声序论》云:“凡律其辞,则谓之诗,声其诗,则谓之歌,作诗未有不歌者也。”郑樵特别强调声律的重要性。凡古代活的有生气的诗歌,往往都可以歌唱,并且重视声调的和谐。《关雎》重章叠句的运用,说明它是可歌的,是活在人们口中的诗歌。当然,《关雎》是把表达诗义和疾徐声调结合起来,以声调传达诗义。郑玄《诗谱序》云:“《虞书》曰:‘诗言志,歌永言,声依永,律和声。’然则诗之道,放于此乎?”

?

奉贤区

夜宿七盘岭???沈佺期

独游千里外,高卧七盘西。

晓月临窗近,天河入户低。

芳春平仲绿,清夜子规啼。

浮客空留听,褒城闻曙鸡。

14、这首诗共有????????联(空处填入数字)对仗。(1分)

15、对本作品分析不恰当的一项是(????)(3分)

A、颈联从听觉和视觉两个角度写“独游者”彼刻的心情。

B、尾联“浮客”和“褒城”呼应首联“独游”“ 高卧”。

C、“空”字生动形象,突出了“七盘山”之空旷、宁静。

D、“褒城闻曙鸡”一句写出了作者独游失意而夜不成寐。

16、颔联一“近”一“低”十分传神,对此加以赏析。(4分)

??????????????????????????????????????? ???????????

14、这首诗共有?3??联(空处填入数字)对仗。(1分)

15、对本作品分析不恰当的一项是(? C?? )(3分)

A、颈联从听觉和视觉两个角度写“独游者”彼刻的心情。

B、尾联“浮客”和“褒城”呼应首联“独游”“ 高卧”。

C、“空”字生动形象,突出了“七盘山”之空旷、宁静。

D、“褒城闻曙鸡”一句写出了作者独游失意而夜不成寐。

16、颔联一“近”一“低”十分传神,对此加以赏析。(4分)

月亮仿佛就近在窗前银河仿佛要流进房门那样低。着一“近”一“低”字,写出了夜宿所见的远景,生动的表现出“高卧”的情趣,又委婉含蓄的写出了诗人流离他乡、夜不成寐的压抑和悲苦(写以乐衬悲也对)

译文:我独自远游在千里之外,如今在七盘山的西面高枕而卧。

拂晓的残月很近地挨着窗子,天上的银河向西低垂,仿佛要从门户中流入。

在这芬芳艳美的春天,银杏树一片翠绿,凄清的夜里,传来了子规的哀啼。

我孤身在外,无依无靠,空自留在这里听那子规的凄鸣,褒城里传来公鸡报晓之声。

赏析:这首五律首联破题,说自己将作远游,此刻夜宿七盘岭。“独游”显出无限失意的情绪,而“高卧”则不仅点出住宿高山,更有谢安“高卧东山”的意味,表示将“独游”聊作隐游,进一步点出失意的境遇。次联即写夜宿所见的远景,生动地表现出“高卧”的情趣,月亮仿佛就在窗前,银河好像要流进房门那样低。三联是写夜宿的节物观感,纤巧地抒发了“独游”的愁思。这里,诗人望着浓绿的银杏树,听见悲啼的杜鹃声,春夜独宿异乡的愁思和惆怅,油然弥漫。末联承“子规啼”,写自己正浸沉在杜鹃悲啼声中,鸡叫了,快要上路了,这七盘岭上不寐的一夜,更加引起对关中故乡的不胜依恋。“浮客”即游子,诗人自指。谢惠连《西陵遇风献康乐》说:“凄凄留子言,眷眷浮客心。……靡靡即长路,戚戚抱遥悲。”此化用其意。“空留听”是指杜鹃催归,而自己不能归去。过“褒城”便是入蜀境,虽在七盘岭还可闻见褒城鸡鸣,但诗人已经入蜀远别关中了。

这首诗是初唐五律的名篇,格律已臻严密,但尚留发展痕迹。通首对仗,力求工巧,有齐梁余风。诗人抓住夜宿七盘岭这一题材的特点,巧妙地在“独游”、“高卧”上做文章。首联点出“独游”、“高卧”;中间两联即写“高卧”、“独游”的情趣和愁思,写景象显出“高卧”,写节物衬托“独游”;末联以“浮客”应“独游”,以“褒城”应“高卧”作结。结构完整,针迹细密。同时,它通篇对仗,铿锵协律,而文气流畅,写景抒怀,富有情趣和意境。胡应麟评价这首诗“气象冠裳,句格鸿丽”,的确是有识之言。在初唐宫廷诗坛上,沈佺期是以工诗著名的,张说曾夸奖他说:“沈三兄诗,直须还他第一!”(见刘餗《隋唐嘉话》)这未免过奖,但也可说明,沈诗确有较高的艺术技巧。这首诗也可作一例。

?

宝山区

蒲剑①

(明)唐寅②

三尺青青太古阿③,舞风砟④破一川波。

长桥有影蛟龙惧,江水无声日夜磨。

两岸带烟生杀气,五更弹雨和渔歌。

秋来只恐西风恶,削破风棱⑤恨转多。

【注释】①蒲剑:水草菖蒲叶子,其形似剑。②唐寅:明朝著名的画家、诗人。29岁中解元,因受考场舞弊牵连不得为官,依靠卖画为生,生活贫困潦倒,54岁即病逝。③太古阿:古代“太阿”宝剑。④砟( zhǎ)破:穿破。⑤棱:指菖蒲叶的棱角。

14、下列各项对这首诗判断错误的是(??? )(2分)

A、这是一首咏物诗??? ????????????????B、这是一首七言古诗

C、这首诗主要运用托物抒情手法??????? D、诗的中间两联对仗

15、下列对这首诗理解正确的一项是(??? )(3分)

??? A、首联运用比喻,将蒲叶比作古代的太阿宝剑,突出蒲叶的宝贵。

??? B、颔联写长桥倒影似蛟龙,流水无声磨损蒲叶,渲染环境的险恶。

??? C、“两岸”、“五更”写时空变换,“烟”、“雨”写气候特点。

??? D、“恐”、“恨”以拟人修辞,表达诗人对宝剑的担忧怜惜之情。

16、古人论诗云:“一篇全在尾句。”结合全篇,从内容与结构两方面赏析尾联。(3分)

???????????????????????????????????????????????????

?

14、下列各项对这首诗判断错误的是(? B? )(2分)

A、这是一首咏物诗??? ????????????????B、这是一首七言古诗

C、这首诗主要运用托物抒情手法????? ??D、诗的中间两联对仗

15、下列对这首诗理解正确的一项是(? C? )(3分)

??? A、首联运用比喻,将蒲叶比作古代的太阿宝剑,突出蒲叶的宝贵。

??? B、颔联写长桥倒影似蛟龙,流水无声磨损蒲叶,渲染环境的险恶。

??? C、“两岸”、“五更”写时空变换,“烟”、“雨”写气候特点。

??? D、“恐”、“恨”以拟人修辞,表达诗人对宝剑的担忧怜惜之情。

16、古人论诗云:“一篇全在尾句。”结合全篇,从内容与结构两方面赏析尾联。(3分)

前三联以铺陈手法,层层渲染蒲剑的锋利神威,尾联陡然一转,写出蒲剑受到西风摧折的悲惨命运,前后对比,卒章显志,寄托了诗人怀才不遇(凄凉身世)的感叹。(将“铺陈”、“对比”理解为“铺垫”、“反衬”也可)

?

崇明县

陶者

梅尧臣

陶尽门前土,屋上无片瓦。

十指不沾泥,鳞鳞居大厦。

蜂

罗隐

不论平地与山尖,无限风光尽被占。

采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。

?

14、从体裁角度看,两首诗都属于????????????。(1分)

15、对诗歌分析不正确的是(???? )(3分)

A、陶者是底层社会的劳动者,其生活贫苦以至于屋无瓦片。

B、“鳞鳞”二字既是写大厦之多,同时写出剥削者比比皆是。

C、“尽被占”写出了蜜蜂享受尽无限风光和采花酿蜜的自由。

D、“为谁辛苦为谁甜”无疑而问,以反诘语气抒发强烈情感。

16、两首诗都运用了对比手法,但又各具特色,试结合诗歌内容进行分析(4分)

???????????????????????????????????????????????????????????????????

?

14、从体裁角度看,两首诗都属于? 绝句?。(1分)

15、对诗歌分析不正确的是(? C?? )(3分)

A、陶者是底层社会的劳动者,其生活贫苦以至于屋无瓦片。

B、“鳞鳞”二字既是写大厦之多,同时写出剥削者比比皆是。

C、“尽被占”写出了蜜蜂享受尽无限风光和采花酿蜜的自由。

D、“为谁辛苦为谁甜”无疑而问,以反诘语气抒发强烈情感。

16、两首诗都运用了对比手法,但又各具特色,试结合诗歌内容进行分析(4分)

?? 《陶者》整首诗歌层层对比,前两句以陶者的辛劳与居无片瓦对比,后两句以剥削者的无所作与居住大厦对比,突出付出与收获的悬殊。同时,诗歌前后更是形成鲜明对比,突出了社会的不公平,表达了作者的愤慨与对劳苦大众的同情。(2分)《蜂》这首诗把蜜蜂辛勤采蜜与自己不能获取“甜”蜜进行对比,整首诗托物言志,借助所咏之“蜜蜂”象征劳动者,表达了对这种社会不公的愤慨,对不劳而获者的讽刺控诉。(2分) (评分说明:《陶者》一诗层层对比的特点、结合诗歌内容的分析各1分;《蜂》对比以及托物言志的特点、结合诗歌内容分析各1分)??????????????????

《陶者》

??? 译文:烧瓦工人成天挖呀挖,门前的土都挖光了,可自家的屋上却没有一片瓦。那些富贵人家,十指连泥也不碰一下,却住在铺满瓦片的高楼大厦。

??? 鉴赏:揭露封建社会不劳而获、反映劳动者疾苦的诗篇,古代有很多,但从唐人孟郊的《织妇词》到宋人张俞《蚕妇》,多着眼于衣着。郑谷的《偶书》,于濆的《辛苦行》从耕者腹长饥入手。相比之下,梅尧臣此诗写烧窑工人,就显得十分新颖。这两句有的本子作“十指不沾泥,”“十”字虽不如“寸”字尖新,但也写出了富家子的根本不劳动。而以“鳞鳞”形容大厦,形象也非常鲜明。诗人用字简练,含意深刻,读之发人深省。

??? 《陶者》属于反映社会现实和民生疾苦的作品。首二句以陶者“陶尽门前土”与“屋上无片瓦”相对比,付出如彼,所得如此,人间之不公尽在其中。后二句以居者“十指不沾泥”与“鳞鳞居大厦”对比,付出如彼,所得如此,人间之不公可想而知。前二句以对比道出,后二句亦以对比道出,前二句与后二句更以对比鲜明令人惊叹。《陶者》一诗正以这种环环相扣的对比,道出了人世间的不公平,表达了对弱者的同情,风格古朴平淡。

??? 在梅尧臣以前,唐代人已经写了大量反映社会不平等的诗,大都写耕织的农民,梅尧臣这首诗换了个角度,写手工业者,可以说是对自己做诗目标“意新语工”的实践。诗在写作上,打破了绝句声律的格局限制,句法散文化,近似古代的风谣,这正是梅诗古朴淡泊的特色。后来有位并不出名的诗人张俞,作了一首《蚕妇》诗说:“昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。”主题与梅诗相同,不知是否受到过梅诗的启发。近代有很多风谣,往往通过对比显示不合理,则受梅诗影响是很明显的。

??? 从《陶者》即可看出,梅尧臣不断观察、聚焦日常生活的种种细节,在生活场景和人生经历中开拓、寻找前人未曾注意的题材,或在写前人写过的题材上翻新,开宋诗好为新奇、力避陈熟的风气。梅诗构思奇巧而取材平平,用意深远而出之淡然,感情深厚而语句平淡,寓奇峭于朴素,外枯中膏,淡而有味,这是梅诗的创造与追求,也是宋诗的审美取向。

?

《蜂》

??? 译文:不管是平平的地面还是在高高的山峰,所有鲜花盛开的的地方,都被蜜蜂们占领。它们采尽花蜜酿成蜂蜜后,到头来又是在为谁忙碌,为谁酿造那些醇香的蜂蜜呢?

??? 赏析:这首诗赞美了蜜蜂辛勤劳动的高尚品格,也暗喻了作者对不劳而获的人的痛恨和不满。这首诗有几个艺术表现方面的特点:欲夺故予,反跌有力;叙述反诘,唱叹有情;寓意遥深,可以两解。

??? 蜂与蝶在诗人词客笔下,成为风韵的象征。然而小蜜蜂毕竟与花蝴蝶不同,它是为酿蜜而劳苦一生,积累甚多而享受甚少。诗人罗隐着眼于这一点,写出这样一则寄慨遥深的诗的“动物故事”。仅其命意就令人耳目一新。此诗艺术表现上值得注意的有三点:

??? 一、欲夺故予,反跌有力。此诗寄意集中在末二句的感喟上,慨蜜蜂一生经营,除“辛苦”而外并无所有。然而前两句却用几乎是矜夸的口吻,说无论是平原田野还是崇山峻岭,凡是鲜花盛开的地方,都是蜜蜂的领地。这里作者运用极度的虚词──“不论”、“无限”、“尽”等等,和无条件句式,极称蜜蜂“占尽风光”,似与题旨矛盾。其实这只是正言欲反、欲夺故予的手法,为末二句作势。俗话说:抬得高,跌得重。所以末二句对前二句反跌一笔,说蜂采花成蜜,不知究属谁有,将“尽占”二字一扫而空,表达效果就更强。如一开始就正面落笔,必不如此有力。

??? 二、叙述反诘,唱叹有情。此诗采用了夹叙夹议的手法,但议论并未明确发出,而运用反诘语气道之。前二句主叙,后二句主议。后二句中又是三句主叙,四句主议。“采得百花”已示“辛苦”之意,“成蜜”二字已具“甜”意。但由于主叙主议不同,末二句有反复之意而无重复之感。本来反诘句的意思只是:为谁甜蜜而自甘辛苦呢?却分成两问:“为谁辛苦”?“为谁甜”?亦反复而不重复。言下辛苦归自己、甜蜜属别人之意甚显。而反复咏叹,使人觉感慨无穷。诗人矜惜怜悯之意可掬。

??? 三、寓意遥深,可以两解。此诗抓住蜜蜂特点,不做作,不雕绘,不尚词藻,虽平淡而有思致,使读者能从这则“动物故事”中若有所悟,觉得其中寄有人生感喟。有人说此诗实乃叹世人之劳心于利禄者;有人则认为是借蜜蜂歌颂辛勤的劳动者,而对那些不劳而获的剥削者以无情讽刺。两种解会似相龃龉,其实皆允。因为“寓言”诗有两种情况:一种是作者为某种说教而设喻,寓意较浅显而确定;另一种是作者怀着浓厚感情观物,使物著上人的色彩,其中也能引出教训,但“寓意”就不那么浅显和确定。如此诗,大抵作者从蜂的“故事”看到那时苦辛人生的影子,但他只把“故事”写下来,不直接说教或具体比附,创造的形象也就具有较大灵活性。而现实生活中存在着不同意义的苦辛人生,与蜂相似的主要有两种:一种是所谓“终朝聚敛苦无多,及到多时眼闭了”;一种是“运锄耕劚侵星起”而“到头禾黍属他人”。这就使得读者可以在两种意义上作不同的理解了。但是,随着时代的前进,劳动光荣成为普遍观念,“蜂”越来越成为一种美德的象征,人们在读罗隐这诗的时候,自然更多地倾向于后一种解会了。可见,“寓言”的寓意并非一成不变,古老的“寓言”也会与日俱新。

?

?

黄浦区

送人游吴

杜荀鹤

君到姑苏见,人家尽枕河。

古宫闲地少,水港小桥多。

夜市卖菱藕,春船载绮罗。

遥知未眠月,乡思在渔歌。

?

14.本诗的题材是??????????????(1分)

15.下列对本诗分析不恰当的一项是(?????? )(3分)

A.首联用白描手法描绘了姑苏人家,傍河而居的风物特点。

?B.颔联以名词性短语构成对比写出水乡悠久的历史和美景。

??? C.颈联“卖”和“载”两个动词,描绘了吴地的繁荣和富足。

D.本诗的语言典雅华美,在简朴疏淡中透出水乡氤氲的韵味。

16.赏析独具匠心的尾联在情感表达上的特点(4分)

???????????????????????????? ????????????????????

?

14.本诗的题材是? 送别????(1分)

15.下列对本诗分析不恰当的一项是(?? D?? )(3分)

A.首联用白描手法描绘了姑苏人家,傍河而居的风物特点。

?B.颔联以名词性短语构成对比写出水乡悠久的历史和美景。

??? C.颈联“卖”和“载”两个动词,描绘了吴地的繁荣和富足。

D.本诗的语言典雅华美,在简朴疏淡中透出水乡氤氲的韵味。

16.赏析独具匠心的尾联在情感表达上的特点(4分)

前三联想象友人到吴地的所闻所见,尾联“遥知”一转,变换为对友人情感的猜测,写友人在吴地思念家乡,余味悠长。“未眠”、“乡思”的愁怨与前三联极尽笔墨描绘吴地人文历史和秀美风光的轻快笔调构成反差,引人遐想,既突出了游子必然思乡的深情,又暗含我在家乡的守望和祝福,情感的表达曲折丰富。

??? 赏析:这首送别诗通过想象描绘了吴地秀美的风光,毫无离别时的伤感情绪,笔致新颖可喜,仅在结尾处轻轻点出送别之意。唐代的苏州又称吴郡。作者送人前往漫游的吴县,又叫姑苏,是当时苏州的政治、经济、文化中心。这儿是富庶的鱼米之乡,丝织品闻名全国,还有不少古迹,作品抓住这些特点,通过描绘,便把这个典型的江南水乡城市活托出来了。作者对它熟悉而又有感情,所以人们读来亲切有味。

“君到姑苏见,人家尽枕河。”苏州的最大特色是水。自从伍子胥在苏州建城以来,城里水道纵横,渔船星数,水上的生活便一直是当地人们最主要的生活。诗歌的颔联承接“人家尽枕河”而来,点明的就是这样的当地特色。“古宫闲地少”这五个字是杜荀鹤用漫笔写出的苏州历史。春秋时期苏州是吴国的首都,在漫长的时光变迁里,苏州已经由一个政治要地转变为经济重地了。在唐朝,全国的经济重心开始逐步南移,虽然没有宋朝那么明显,但带来的直接影响还是显而易见的,所以才会有“古宫闲地少”的情况出现。

“水港小桥多”则是诗人用写实般的白描手法营造出来的水乡美景。对于国家政治文化重心所在的北方来说,一座水城如若不是亲眼所见,总是会觉得不可思议的,所以简单的意象组合就能为没来过水乡的人们营造出一个梦般的图画:弯弯的河道,较之于整齐宽敞的官路,多的是潺潺流动的灵性。遍布的小桥,连接着生活的此岸和彼岸,蹲在桥上的时光以及人们伫立桥头眺望远方的守候,也不是北方那挣扎在朔风之下坚韧得近乎麻木的汉子们所能轻易理解的。小桥、流水构建的生活,有着令人心折的精致和让人轻易陷入的漫不经心。这样的美,别处寻无可寻。

生活是流动的。生活中所有的美丽都是从流动中彰显出来。“夜市卖菱藕,春船载绮罗。”杜荀鹤很喜欢“夜市”和“春船”的组合,在另一首《送友游吴越》里,“夜市桥边火,春风寺外船”便和这句异曲同工。像这样繁荣、热闹的诗句,读来是非常喜人的。在中国古代,只有经济发达的城市才会有夜市,莲藕则更是当地最具特色的水产。绫罗绸缎又是生活富足的象征。仔细吟诵诗句,仿佛真的可以看见操着苏州话的人们正趁着夜市的灯火谈论生计。那些远方微明的灯火,一晃一晃,仿佛黑夜中闪烁温暖的星星。水乡所有的生活,就像没有受到任何打搅的世外桃源,在微醺的醉意里,融化了。

“遥知未眠月,乡思在渔歌。”此联是诗人所设想的别全诗于后情景。此处才道出了送别之意,足见诗人谋篇布局之匠心独具,显得余味悠长,耐人寻味。

此诗以想象出之,格调清新活泼,篇末喟然一叹,可谓动人情思,引人遐想。诗人笔下的江南水乡,在其精心描绘下更是活脱而出,令人读来如临其境,恍如人在画中游。

?

嘉定区

卖花词

(明)? 高启

绿盆小树枝枝好,花比人家别开早。

陌头担得春风行,美人出帘闻叫声。

移去莫愁花不活,卖与还传种花诀。

余香满路日暮归,犹有蜂蝶相随飞。

买花朱门几回改,不如担上花长在。

14、从体裁看,本作品属于(???? )(1分)

??? A、古体诗? B、近体诗 ?C、歌行 ?D、诗余

15、对本作品分析不恰当的一项是(???? )(3分)

?? A、卖花郎的盆栽枝叶繁茂青翠,花期也早于其他人家。

?? B、挑着花担一路前行,卖花郎的脚步轻盈如春风一般。

?? C、日暮之时,因担上有余花,卖花郎心情孤寂而无奈。

?? D、卖花郎普通平凡,养花有法,诚恳厚道,乐观自足。

16、有人评价这首诗“亦俗亦雅”,请任选一个角度对这一特点加以分析。(4分)

??????????????????????????????????????????????

?

14、从体裁看,本作品属于(?A?? )(1分)

??? A、古体诗? B、近体诗 ?C、歌行 ?D、诗余

15、对本作品分析不恰当的一项是(?C?? )(3分)

?? A、卖花郎的盆栽枝叶繁茂青翠,花期也早于其他人家。

?? B、挑着花担一路前行,卖花郎的脚步轻盈如春风一般。

?? C、日暮之时,因担上有余花,卖花郎心情孤寂而无奈。

?? D、卖花郎普通平凡,养花有法,诚恳厚道,乐观自足。

16、有人评价这首诗“亦俗亦雅”,请任选一个角度对这一特点加以分析。(4分)

? 答案示例:我认为本诗的确如此。本诗的所谓“俗”,是指它的语言,明白清楚,通俗易懂,例如作者在描写卖花郎的花与众不同时说花朵鲜艳、花期比别人早,卖花郎担着花叫卖,脚步如春风,日暮担花回家时的轻快等等,都明丽自然,毫无雕饰,给人一种朴拙的美。所谓“雅”,则表现为它的主旨,将朱门几度更改,人事变换不定,荣华富贵如沧海一粟的轮转与卖花郎逍遥自在了无牵挂的快乐进行对比,具有丰富的意蕴。

评分说明:①指出本诗的“雅”、“俗”之处(2分)。②具体分析其中的雅“、”俗“(2分)。

角度:内容方面——如选材、主旨等;形式方面——如语言风格、表现手法等。????????????

?

静安区

泊船瓜洲?王安石

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

【阅读材料】洪迈《容斋续笔》卷八《诗词改字》记载:

王荆公绝句云“春风又绿江南岸”,吴中士人家藏其草,初云“又到江南岸”,圈去“到”字,注曰“不好”,改为“过”,复圈去而改为“入”,旋改为“满”。凡如是十许字,始定为“绿”。?

这个故事被周振甫、钱锺书等提及,广为天下知晓。但据最早的宋版《王文公文集》,此句实为“春风自绿江南岸”。诗句意思是:春风自管自地吹绿了江南的岸草,明月自管自发出皎洁的光辉。

14.与“春风自绿江南岸”这种以无情写有情的手法差别较大的一项是(? ???)(3分)

??? A.郴州幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。???(秦观《踏莎行·郴州旅舍》)

??? B.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。???(杜甫《蜀相》)

??? C.举头望明月,低头思故乡。??? ????????(李白《静夜思》)

??? D.山月不知心里事,水风空落眼前花。? ??(温庭筠《梦江南》)

15.这首绝句押韵的字共有几个?回答正确的一项是(??? )。(1分)

??? A.无??? B.两个??? C.三个??? D.四个

16.“自绿”与“又绿”各尽其妙,你认为哪个更好?请从情景关系的角度赏析。(4分)

????????????????????????????????????????????????????????????????

?

14.与“春风自绿江南岸”这种以无情写有情的手法差别较大的一项是(? ?C? )(3分)

??? A.郴州幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。??? (秦观《踏莎行·郴州旅舍》)

??? B.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。??? (杜甫《蜀相》)

??? C.举头望明月,低头思故乡。??? ????????(李白《静夜思》)

??? D.山月不知心里事,水风空落眼前花。??? (温庭筠《梦江南》)

15.这首绝句押韵的字共有几个?回答正确的一项是(? C(教给学生的知识要完整准确。绝句首句押韵和不押韵皆可,第二和第四句必须押韵,且押平声韵。第三句尾字不能押韵,且必须是仄声字。据王力《诗词格律》)? )。(1分)

??? A.无???B.两个??? C.三个??? D.四个

16.“自绿”与“又绿”各尽其妙,你认为哪个更好?请从情景关系的角度赏析。(4分)

??? 【“又”绿更好】风吹草绿,美景催生思归之情,(1分)“又”表明作者不能回家非止一年,暗含思乡之情,(1分)下句“还”乡之情遂呼之欲出;(1分)“自绿”不能表现时间流逝之久。(1分)

【“自”绿更好】“自”表明春草遵循规律自管自地变绿,完全不管诗人不得归家的惆怅;(1分)以美景的无情反衬人的多情(1分)为下句“明月何时照我还”蓄势;(1分)“又绿”不能表现这种“物”与“人”的变化对比暗含的强烈情感。(1分) [提示:要从情景关系入手赏析,讨论“绿”字不得分]??????????

??? 赏析:诗以“泊船瓜洲”为题,点明诗人的立足点。首句“京口瓜洲一水间”写了望中之景。诗人站在长江北岸瓜洲渡口放眼南望,看到了南岸的“京口”与这边的“瓜洲”这么近,就一条江水的距离,不由地联想到家园所在的钟山也只隔几座山了,也不远了。次句“钟山只隔数重山”暗示诗人归心似箭的心情。第三句为千古名句,再次写景,点出了时令已经是春天,描绘了长江南岸的景色。“绿”字是吹绿的意思,是使动用法,用得绝妙。传说王安石为用好这个字改动了十多次,从“到”“过”“入”“满”等十多个动词中最后选定了“绿”字。因为其他文字只表达春风的到来,却没表现春天到来后千里江岸一片新绿的景物变化。结句“明月何时照我还”,诗人眺望已久,不觉皓月初上,诗人用疑问的句式,想象出一幅“明月照我还”的画面,进一步表现诗人思念家园的心情,表达了诗人的思乡之情!

?

浦东区

呈寇公二首

蒨桃

(甲)其一

一曲清歌一束绫,美人犹自意嫌轻。

不知织女萤窗下,几度抛梭织得成。

(乙)其二

风劲衣单手屡呵,幽窗轧轧度寒梭。

腊天日短不盈尺,何似妖姬一曲歌。

?

14.从体裁看,这两首都是近体诗中的?????????????。(1分)

15.下列对诗歌理解不正确的一项是(??? )(3分)

A.甲诗第三句中“不知”二字,表现了作者对织女的深切同情。

B.乙诗第二句中的“轧轧”一词,表现了织女的辛勤劳作之苦。

C.两诗都是通过织女与歌女的对比,揭露歌女生活的奢侈淫靡。

D.两首诗语言表达都较为平实,自然流畅,毫无艰涩板滞之感。

16.简析乙诗是通过哪些艺术手法刻画织女形象的。(4分)

?????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体裁看,这两首都是近体诗中的?? 绝句??。(1分)

15.下列对诗歌理解不正确的一项是(?? C )(3分)

A.甲诗第三句中“不知”二字,表现了作者对织女的深切同情。

B.乙诗第二句中的“轧轧”一词,表现了织女的辛勤劳作之苦。

C.两诗都是通过织女与歌女的对比,揭露歌女生活的奢侈淫靡。

D.两首诗语言表达都较为平实,自然流畅,毫无艰涩板滞之感。

16.简析乙诗是通过哪些艺术手法刻画织女形象的。(4分)

答案:①环境描写,如“风劲”写天之寒,“幽窗”写夜色之深;②细节描写,如“手屡呵”;③对比,织女整天织布却衣着单薄,一日辛劳不及歌女一曲清歌。

赏析:寇公就是北宋名相寇准,蒨桃是他的侍妾。寇准在当时是一位比较正直、有功于国的大臣,但生活上非常豪华奢侈,《宋史》本传说:“准少年富贵,性豪侈。”欧阳修《归田录》也说他“早贵豪侈”。《呈寇公》二首就是就是蒨桃针对他的一次豪侈之举而作的。

《苕溪渔隐从话后集》卷四十有段记载:“公自相府出镇北门,有善歌者至庭下,公取金钟独酌,令歌数阕,公赠之束彩,歌者未满意。荷桃自内窥之,立为诗二章呈公云……”讲的就是蒨桃作诗的经过。

蒨桃的第一首诗,是用对比的手法,揭示一个不合理的社会现象。一二句写美人(歌女)。三四句转写织女的辛劳,寇准的毫不足惜而滥施赏赐。蒨桃不平,所以她要站出来说话,表现了蒨桃对不合理的社会现象的指责和对织女的同情。全诗出语坦率,倾向鲜明。

第二首,蒨桃犹如是在为织女代言了,因此这四句很像是织女的独白。这个独白道出了如此一个辛酸事实:北风猛烈地吹着,一年四季为人织绫的织女自己“可怜身上衣正单”。她在那幽暗的窗下,一刻不停地投梭织绫,只听得织机轧轧叫着。天冷极了,那梭子握在手里也是冷冰冰的。虽然“鸡鸣入机织”,可是冬天日短,往往整天也织不满一尺。人是这样的辛苦,根本比不上那位妖冶的歌女,唱一曲歌就能得大量赏赐。

这段代言,语意沉痛,辞气哀怨,表达了蒨桃对那位处于生活底层的织女的深切同情。

作为一个侍妾,地位是很低下的,所以她才能如此真切地体念到织女的苦楚,而以诗的形式向豪侈的寇准进言,很像白居易的“唯歌生民病”的讽谕诗。这位不谙蚕织苦、只知挥霍的相爷看了蒨桃的诗,却对蒨桃之言颇不以为然,步她第二首诗的原韵,写了一首《和蒨桃》,直言不讳地回答道:“将相功名终若何?不堪急景似奔梭。人间万事君休问,且向樽前听艳歌。”说他要及时行乐,还要听歌。要听歌就要大量赏绫,蒨桃的诗等于没有做,反映了这位宰相思想的另一面。

然而蒨桃是可敬的。一个地位卑下的侍妾,她在寇准宴乐之际不去乘兴助乐,反而作诗批评一位堂堂的当朝宰相,她知道寇准可能会发怒,但是她敢说,她有足够的勇气来诉说不平,又有足够的勇气来写出不平之鸣。这是一个富有同情心和正义感的才女。其诗其人博得了千百年来读者们的喜爱和尊敬。

?

普陀区

辋川闲居赠裴秀才迪

【唐】王维

寒山转苍翠,秋水日潺湲①。

倚杖柴门外,临风听暮蝉。?渡头馀落日,墟里上孤烟。

复值接舆②醉,狂歌五柳前。

??? 注:①潺湲:水流动的样子。也可以指流水声。②接舆:人名。春秋时楚国的隐士。

(1)诗歌最后一句中的“五柳”是?????????????(人名)。(2分)

(2)下列各项中说法错误的一项是(????? )(2分)

???? A.这是一首五言体诗,属于古体诗。

???? B.“寒山”、“暮蝉”点明了季节特征。

???? C.这首诗重在表现隐居的安逸闲适。

???? D.诗中蕴含着超然恬淡的生活态度。

(3)运用现代文一中的观点,从思想情感或韵律美感上对这首诗作简要的评析。(4分)

???????????????????????????????????????????????????????

?

(1)诗歌最后一句中的“五柳”是? 陶渊明???(人名)。(2分)

(2)下列各项中说法错误的一项是(?? A?? )(2分)

???? A.这是一首五言体诗,属于古体诗。

???? B.“寒山”、“暮蝉”点明了季节特征。

???? C.这首诗重在表现隐居的安逸闲适。

???? D.诗中蕴含着超然恬淡的生活态度。

(3)运用现代文一中的观点,从思想情感或韵律美感上对这首诗作简要的评析。(4分)

??? 角度选择1分,结合文本内容具体分析2分,评价1分。????????? ???????

??? 译文:寒山转变得格外郁郁苍苍,秋水日日舒缓地流向远方。

?????????我柱杖伫立在茅舍的门外,迎风细听着那暮蝉的吟唱。

?????????渡头那边太阳快要落山了,村子里的炊烟一缕缕飘散。

?????????又碰到裴迪这个接舆酒醉,在恰如陶潜的我面前讴狂。

??? 鉴赏:此诗所要极力表现的是辋川的秋景。一联和三联写山水原野的深秋晚景,诗人选择富有季节和时间特征的景物:苍翠的寒山、缓缓的秋水、渡口的夕阳,墟里的炊烟,有声有色,动静结合,勾勒出一幅和谐幽静而又富有生机的田园山水画。诗的二联和四联写诗人与裴迪的闲居之乐。倚杖柴门,临风听蝉,把诗人安逸的神态,超然物外的情致,写得栩栩如生;醉酒狂歌,则把裴迪的狂士风度表现得淋漓尽致。全诗物我一体,情景交融,诗中有画,画中有诗。

??? 此诗、画、音乐完美结合的五律。首联和颈联写景,描绘辋川附近山水田园的深秋暮色;颔联和尾联写人,刻画诗人和裴迪两个隐士的形象。风光人物,交替行文,相映成趣,形成物我一体、情景交融的艺术境界,抒写诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。

??? “寒山转苍翠,秋水日潺湲。”首联写山中秋景。时在水落石出的寒秋,山间泉水不停歇地潺潺作响;随着天色向晚,山色也变得更加苍翠。不待颔联说出“暮”字,已给人以时近黄昏的印象。“转”和“日”用得巧妙。转苍翠,表示山色愈来愈深,愈来愈浓;山是静止的,这一“转”字,便凭借颜色的渐变而写出它的动态。日潺湲,就是日日潺湲,每日每时都在喧响;水是流动的,用一“日”字,却令人感觉它始终如一的守恒。寥寥十字,勾勒出一幅有色彩,有音响,动静结合的画面。

??? “渡头余落日,墟里上孤烟。”颈联写原野暮色。夕阳欲落,炊烟初升,是田野黄昏的典型景象。渡头在水,墟里在陆;落日属自然,炊烟属人事:景物的选取是很见匠心的。“墟里上孤烟”,显系从陶潜“暧暧远人村,依依墟里烟”(《归田园居之一》)点化而来。但陶句是拟人化的表现远处村落上方炊烟萦绕、不忍离去的情味,王句却是用白描手法表现黄昏第一缕炊烟袅袅升到半空的景象,各有各的形象,各有各的意境。这一联是王维修辞的名句,历来被人称道。“渡头余落日”,精确地剪取落日行将与水面相切的一瞬间,富有包孕地显示了落日的动态和趋向,在时间和空间上都为读者留下想象的余地。“墟里上孤烟”,写的也是富有包孕的片刻。“上”字,不仅写出炊烟悠然上升的动态,而且显示已经升到相当的高度。

??? 首、颈两联,以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物,构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在,而是画在人眼里,人在画图中,一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感彩。颔联:“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”这就是诗人的形象。柴门,表现隐居生活和田园风味;倚杖,表现年事已高和意态安闲。柴门之外,倚杖临风,听晚树鸣蝉、寒山泉水,看渡头落日、墟里孤烟,那安逸的神态,潇洒的闲情,和“策扶老以流憩,时矫首而遐观”(《归去来辞》)的陶渊明有几分相似。事实上,王维对那位“古今隐逸诗人之宗”,也是十分仰慕的,就在这首诗中,不仅仿效了陶的诗句,而且在尾联引用了陶的典故:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”陶文《五柳先生传》的主人公,是一位忘怀得失、诗酒自娱的隐者,“宅边有五柳树,因以为号焉。”实则,生正是陶潜的自我写照;而王维自称五柳,就是以陶潜自况的。接舆,是春秋时代“凤歌笑孔丘”的楚国狂士,诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂接舆相比,乃是对这位年轻朋友的赞许。陶潜与接舆──王维与裴迪,个性虽大不一样,但那超然物外的心迹却是相近相亲的。所以,“复值接舆醉”的复字,不表示又一次遇见裴迪,而是表示诗人情感的加倍和进层:既赏佳景,更遇良朋,辋川闲居之乐,至于此极啊!末联生动地刻画了裴迪的狂士形象,表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎,诗题中的赠字,也便有了着落。

颔联和尾联,对两个人物形象的刻画,也不是孤立进行,而是和景物描写密切结合的。柴门、暮蝉、晚风、五柳,有形无形,有声无声,都是写景。五柳,虽是典故,但对王维说来,模仿陶渊明笔下的人物,植五柳于柴门之外,这是自然而然的。

?

松江区

菩萨蛮

(南唐)? 耿玉真

玉京人去秋萧索,画檐鹊起梧桐落。欹枕悄无言,月和残梦圆。背灯唯暗泣,甚处砧声急。眉黛远山攒,芭蕉生暮寒。

14.从体式上看,本作品属于(? ???)(1分)

?? A.小令???????? B.单调???????????? C.中调?????????? D.长调

15.对作品内容理解不恰当的一项是(?? ??)(3分)

?? A.从梧桐叶落可以感受到凄凉氛围。????

?? B.月之圆满与人事的不圆满形成对照。

?? C.词人思念心切所以捣砧时声音急促????

?? D.眉黛紧蹙似远山,透露出内心愁绪。

16.任选一个角度,赏析结尾画线句。(4分)

??????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体式上看,本作品属于(? ?A ?)(1分)

?? A.小令????????B.单调????????????C.中调??????????D.长调

15.对作品内容理解不恰当的一项是(? C ??)(3分)

?? A.从梧桐叶落可以感受到凄凉氛围。????

?? B.月之圆满与人事的不圆满形成对照。

?? C.词人思念心切所以捣砧时声音急促????

?? D.眉黛紧蹙似远山,透露出内心愁绪。

16.任选一个角度,赏析结尾画线句。(4分)

??? 从意象、情景关系、拟人、人格化等角度答题。如诗人采用移情的写法,芭蕉本来是植物,感觉不到天气的寒冷,这里写芭蕉顿生黄昏到来时的寒冷,写出抒情主人公心绪的悲凉,使无情之芭蕉赋予人的情感,微妙而耐思,辞婉而情深,令人回味无穷。???????????????????

赏析:这是北宋初年广为流传的一首词,笔致工巧,深婉动人,尽极抒写一位温柔多情、敏感娴静女子之念思之情,陈廷焯评赞该词:“如怨如慕,极深款之致。”据阮阅《诗话总龟》等书记载:“南唐卢绛病痁(shān,疟疾),梦白衣美妇歌曰:‘玉京人去秋萧索’云云。”给这首词蒙上一层迷离恍惚的神秘色彩,世称为“鬼词”,可见人们对其喜爱之极。上阙首句“玉京人去秋萧索”,点明亲人远去京师,春去秋至而音信全无。“画檐鹊起梧桐落”,鹊起不顾,进一步暗示亲人一去杳然;庭院阒寂,怅然失望,梧桐叶坠之声亦清晰可闻,怀想之深,立见。“欹枕悄无言”,夜不安寐,欹枕无言,用动作表现心理,形象而又委曲。“月和清梦圆”,梦里依稀与亲人团聚。词人把梦中团聚与中天月圆巧妙地交织一起,“圆”语双关,圆而不圆,梦境与现实、月色与人事两相反衬,思念之情愈婉愈深。“背灯惟暗泣,甚处砧声急”,前后倒装。“甚处砧声急”,深夜里不知什么地方响起阵阵捣衣声,把人从朦胧的睡梦中惊醒。“甚处”表明砧声从很远处传来,时断时续,并不太响,也符合乍醒恍惚情态。这种响声亦把人惊醒,说明睡得不安稳,夜之冷清更甚,“急”未必实写砧声矣。“背灯惟暗泣”,梦断神伤状。眼前冷寂,梦中欢聚,两相衬照,益发伤神怅惘,岂不柔肠寸断、哀泣不止呀!一“暗”字,心中哭泣,为伤感之最。“眉黛远山攒”,接“背灯暗泣”,给伤心之极攒蹙秀眉一特写,更将满膺思念、一腔哀怨,无法释怀而凝结于眉间黛远。末句“芭蕉生暮寒”宕开,以景收束。“芭蕉生寒”凄冷之切,寒气直沁人心里,又不说破,辞婉情切,令人哀怨无端,为以景结情之妙笔。此词上下两阙各用两仄韵、两平韵,平仄传递,情调亦由紧促转为低沉,与词意的转进相谐和。结构上一句景,一句情,间或情景双写。在情与景的相映、相生、相融中,主人公的内心世界婉曲而深切地袒露出来。

?

虹口区

即???事

王安石

径暖草如积,山晴花更繁。

纵横一川水,高下数家村。

静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。

归来向人说,疑是武陵源。

14.从题材看,本作品属于?????? ??诗。(1分)

15.下列分析不恰当的一项是(??? )(3分)

?? A.首联由近及远描摹绿草如茵,山花烂漫,表现出旖旎山色。

?? B.颔联以“纵横”“高下”为对,构织了一副和谐匀称的画面。

?? C.尾联运用典故,直抒胸臆,表达了诗人对武陵源的赞美之情。

?? D.全诗以质朴清新之语言描摹自然宜人之景,与陶诗风格相近。

16.赏析作品的颔联和颈联。(4分)

?????????????????????????????????????????????????

?

14.从题材看,本作品属于? 田园诗??诗。(1分)

15.下列分析不恰当的一项是(? C(尾联诗人直抒胸臆,非是对武陵源的赞美,而是对武陵源隐居生活的赞美与憧憬? )(3分)

?? A.首联由近及远描摹绿草如茵,山花烂漫,表现出旖旎山色。

?? B.颔联以“纵横”“高下”为对,构织了一副和谐匀称的画面。

?? C.尾联运用典故,直抒胸臆,表达了诗人对武陵源的赞美之情。

?? D.全诗以质朴清新之语言描摹自然宜人之景,与陶诗风格相近。

16.赏析作品的颔联和颈联。(4分)

??? 略???????????????????

译文:石桥和茅草屋绕在曲岸旁,溅溅的流水流入西边的池塘。晴朗的天气和暖暖的微风催生了麦子,麦子的气息随风而来。碧绿的树荫,青幽的绿草远胜春天百花烂漫的时节。

赏析:此诗描绘山村春景。山明水曲,草盛花繁,村舍疏稀,鸡犬相闻,充满浓郁的生活气息,环境幽美如画,“纵横”、“高下”。这一联以“纵横”“高下”为对,经纬交错,构织了一幅谐和匀称的画面:一道河水曲折流过,村中高高低低地散布着几户人家。这两个词,不仅突出了乡村山高水阔的环境特点,更显出自由宁静的气氛。

?

金山区

寻陆鸿渐①不遇

(唐)皎然②

移家虽带郭③,野径八桑麻。

近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。

报道山中去,归来每日斜。

??? [注]①陆鸿渐:名羽,皎然的好友,著有《茶经》,被奉为“茶圣”、“茶神”。②皎然:僧

人,本姓谢。③带郭:靠近外城。

14.从体裁上看,本作品属于(??? )。? (1分)

? ?A.古体诗??? B.近体诗???? C.歌行???? D.诗余

15.对本作品分析不恰当的一项是(??? )(3分)

? A.一二两句写出了陆鸿渐刻意搬家,远离城市,表现自己的脱俗。

? B.第三句中的“篱边菊”是化用了陶渊明的诗句“采菊东篱下”。

? C.第六句中“欲去问西家”的“欲去”还“问”表示惆怅和关切。

? D.本诗语言质朴流畅平实,又不失清新淡雅之感,音调自然和谐。

16.结合作品,对作者塑造的“陆鸿渐”这个人物形象加以赏析。(4分)

???? ????????????????????????????????????????????????????

?

14.从体裁上看,本作品属于(? A ?)。? (1分)

? ?A.古体诗??? B.近体诗???? C.歌行???? D.诗余

15.对本作品分析不恰当的一项是(? A(错在“刻意”)? )(3分)

? A.一二两句写出了陆鸿渐刻意搬家,远离城市,表现自己的脱俗。

? B.第三句中的“篱边菊”是化用了陶渊明的诗句“采菊东篱下”。

? C.第六句中“欲去问西家”的“欲去”还“问”表示惆怅和关切。

? D.本诗语言质朴流畅平实,又不失清新淡雅之感,音调自然和谐。

16.结合作品,对作者塑造的“陆鸿渐”这个人物形象加以赏析。(4分)

?? 作品以描写和叙述的手法,(1分)塑造了一位寄情山水、生活悠闲的隐士形象。(1分)写“野径入桑麻”、“篱边菊”、“无犬吠”等景物,表现陆鸿渐幽僻、高雅的隐居之地,突出其高沽不俗;(1分)写西邻对陆鸿渐行踪的叙述,侧面烘托其热爱自然、寄情山水的态度和潇洒疏放的性格。(1分)??????????????

??? 译文:他把家迁徙到了城郭一带,乡间小路通向桑麻的地方。

?? ??????近处篱笆边都种上了菊花,秋天到了却尚未见它开放。

????????敲门竟连一声犬吠都没有,要去向西家邻居打听情况。

???????邻人报说他是到山里去了,回来时总要西山映着斜阳。

??? 赏析:陆羽和皎然是好友。这首诗当是陆羽迁居后,皎然过访不遇所作。

??? 陆羽的新居离城不远,但已很幽静,沿着野外小径,直走到桑麻丛中才能见到。开始两句,颇有陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的隐士风韵。

??? 陆羽住宅外的菊花,大概是迁来以后才种上的,虽到了秋天,还未曾开花。这二句,自然平淡,点出诗人造访的时间是在清爽的秋天。然后,诗人又去敲他的门,不但无人应答,连狗吠的声音都没有。此时的诗人也许有些茫然,立刻就回转去,似有些眷恋不舍,还是问一问西边的邻居吧。邻人回答:陆羽往山中去了,经常要到太阳西下的时候才回来。这二句和贾岛的《寻隐者不遇》的后二句“只在此山中,云深不知处”恰为同趣。“每日斜”的“每”字,活脱地勾画出西邻说话时,对陆羽整天流连山水而迷惑不解和怪异的神态,这就从侧面烘托出陆羽不以尘事为念的高人逸士的襟怀和风度。

??? 这首诗前半写陆羽隐居之地的景;后半写不遇的情况,似都不在陆羽身上着笔,而最终还是为了咏人。偏僻的住处,篱边未开的菊花,无犬吠的门户,西邻对陆羽行踪的叙述,都刻画出陆羽生性疏放不俗。全诗四十字,清空如话,别有隽味。

?

青浦区

【南吕】金字经·梅边

吴镇

??? 雪冷松边路,月寒湖上村,缥缈梨花入梦云。巡,小檐芳树春。江梅信,翠禽①啼向人。

??? 【注释】①翠禽:即翠鸟,一种水鸟。因背和面部的羽毛翠蓝发亮,因而称翠鸟。

14.从诗歌的样式看,这是????????(1分)

15.下面有关本作品的说法错误的一项是(????)(3分)

??? A.前两句用极工整简练的文字描写了一幅冬天乡野雪景图。

??? B.第三句描写了梨花如梦似幻的朦胧之景,写出了人物对前路的迷茫。

??? C.最后两句写梅花传递春的信息,翠鸟对着人们欢快地啼鸣,景象和美温馨。

??? D.作品整体的情感基调积极乐观。一个“春”字消解了雪冷月寒。

16.“巡”,独字成句,具有独特的意味。请对此作赏析。(4分)

??????????????????????????????????????????????????????????

?

14.从诗歌的样式看,这是? 元曲;元散曲;小令等均可??(1分)

15.下面有关本作品的说法错误的一项是(?? B? )(3分)

??? A.前两句用极工整简练的文字描写了一幅冬天乡野雪景图。

??? B.第三句描写了梨花如梦似幻的朦胧之景,写出了人物对前路的迷茫。

??? C.最后两句写梅花传递春的信息,翠鸟对着人们欢快地啼鸣,景象和美温馨。

??? D.作品整体的情感基调积极乐观。一个“春”字消解了雪冷月寒。

16.“巡”,独字成句,具有独特的意味。请对此作赏析。(4分)

?? “巡”,意为往来视察或到各处视察。在这里准确细腻地写出了诗中人物在漫天的冰雪世界中努力探寻“春”的细微信息的情状,/含蓄地展示了人物内心积极乐观的心理状态。(2+2)????????????

?

杨浦区

江城子??? 苏轼

?? ?陶渊明以正月五日游斜川,临流班坐,顾瞻南阜,爱曾城之独秀,乃作斜川诗,至今使人想见其处。元丰壬戌之春,余躬耕于东坡,筑雪堂居之,南挹四望亭之后丘,西控北山之微泉,慨然而叹,此亦斜川之游也。乃作长短句,以《江城子》歌之。

??? 梦中了了醉中醒。只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴。

??? 雪堂西畔暗泉鸣。北山倾,小溪横。南望亭丘,孤秀耸曾城。都是斜川当日景,吾老矣,寄馀龄。

14、小序中的“长短句”即为????????????。(1分)

15、下面选项中对本诗理解不正确的一项是(? ???)(3分)

? A、“梦中了了醉中醒”似反常理,却反映了作者对现实的态度。

? B、“只渊明,是前生”指作者解甲归田,与陶渊明产生了共鸣。

? C、下阕几句写景句,景中寓情,照应了当年陶渊明的《斜川诗》。

? D、结句“吾老矣,寄馀龄”抒发了作者对自己人生际遇的感慨。

16、联系苏轼的生平和个性,请对文本划线句进行赏析。(4分)

???????????????????????????????????????????????????????

?

14、小序中的“长短句”即为?词(1分).(曲子词、诗余)?。(1分)

15、下面选项中对本诗理解不正确的一项是(? ?B? )(3分)

? A、“梦中了了醉中醒”似反常理,却反映了作者对现实的态度。

? B、“只渊明,是前生”指作者解甲归田,与陶渊明产生了共鸣。

? C、下阕几句写景句,景中寓情,照应了当年陶渊明的《斜川诗》。

? D、结句“吾老矣,寄馀龄”抒发了作者对自己人生际遇的感慨。

16、联系苏轼的生平和个性,请对文本划线句进行赏析。(4分)

?? 虽经历人生风雨,也有对自己境遇的感慨不平,但词人终究对“春雨”“乌鹊”用了“足”和“喜”两字,继而又用“报新晴”这些鲜活、明快的词来传达作者面对命运多舛,仕途坎坷的现状所秉持的乐观豁达的人生态度。????????????????

??? 赏析:这首词作于苏轼贬谪黄州期间。他以自己“躬耕于东坡,筑雪堂居之”自比于晋代诗人陶渊明斜川之游,融说理、写景和言志于一炉,在词中表达了对渊明的深深仰慕之意,抒发了随遇而安、乐而忘忧的旷达襟怀。作品平淡中见豪放,充满恬静闲适而又粗犷的田园趣味。

??? 首句“梦中了了醉中醒”,一反常理,说只有醉中才清醒,梦中才了然,表达了愤世嫉俗的情怀。此句表明,苏轼能理解渊明饮酒的心情,深知他在梦中或醉中实际上都是清醒的,这是他们的共同之处。“只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕”,充满了辛酸的情感,这种情况又与渊明偶合,两人的命运何其相似。渊明因不满现实政治而归田,苏轼却是以罪人的身份在贬所躬耕,这又是两人的不同之处。苏轼带着沉痛辛酸的心情,暗示躬耕东坡是受政治迫害所致。“昨夜东坡春雨足,乌鹊喜,报新晴”,于一番议论后融情入景,通过对春雨过后乌鹊报晴这一富有生机的情景的描写,隐隐表达出词人欢欣、怡悦的心情和对大自然的热爱。

??? 过片后四句以写景为主,极富立体感。这几句中,鸣泉、小溪、山亭、远峰,日与耳目相接,表现出田园生活恬静清幽的境界,给人以超世遗物之感。作者接着以“都是斜川当日景”作一小结,是因心慕渊明,向往其斜川当日之游,遂觉所见亦斜川当日之景,同时又引申出更深沉的感慨。陶渊明四十一岁弃官归田,后来未再出仕,五十岁时作斜川之游。苏轼这时已经四十七岁,躬耕东坡,一切都好象渊明当日的境况,是否也会象渊明一样就此以了余生呢?那时政治黑暗,苏轼东山再起的希望很小,因而产生迟暮之感,有于此终焉之意。结句“吾老矣,寄馀龄”的沉重悲叹,说明苏轼不是自我麻木,盲目乐观,而是对余生存在深深的忧虑,是“梦中了了”者。

??? 这首词的结构颇具匠心。首句突兀而起,议论中饱含感情。其后写景,环环相扣,层次分明,紧扣首句的议论,景中寓情,情中见理。结拍与首句议论及过片后的写景相呼应,总括全词,以东坡雪堂今日春景似渊明当日斜川之景,引出对斜川当日之游的向往和在逆境中淡泊自守、怡然自足的心境。“都是斜川当日景”,这看似平淡的词句,是作者面对远去的历史背影所吐露的心声。

?

鹧鸪天???(宋)苏轼

①林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。②翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

③村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。④殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

??? 注:此作写于被贬黄州期间。????????????

14.第???????句对仗工整严密,颇有诗情画意,营造了一种????????????????????????的氛围。(2分)

15.对作品分析不正确的一项是(?????? )。(2分)

? A.上片写景,写的是夏末秋初之景。

? B.下片写人,通过人物的外部形象显示其内心世界。

? C.纵观全词,作品中的人物是一个身闲心苦的不得志者。

? D. 尽管人物形象抑郁不得志,但字里行间仍不失豪放风格。

16.结合作品,赏析第④句。(4分)

??????????????????????????????????????????

?

14.第?②?句对仗工整严密,颇有诗情画意,营造了一种清新淡雅(明丽生趣、天朗气清)的氛围。(2分)

15.对作品分析不正确的一项是(?? D ?? )。(2分)

? A.上片写景,写的是夏末秋初之景。

? B.下片写人,通过人物的外部形象显示其内心世界。

? C.纵观全词,作品中的人物是一个身闲心苦的不得志者。

? D. 尽管人物形象抑郁不得志,但字里行间仍不失豪放风格。

16.结合作品,赏析第④句。(4分)

本句是词的画龙点睛之笔(1分)。“殷勤”是拟人化的手法;天公有情义,昨夜下了一场好雨,使人度过了凉爽的一天。(1分)但细细品味,这个“凉”字,却含有自嘲的辛酸,隐藏着作者的人生感慨。(2分)?

??? 译文:茂林的尽头露出秀丽的青山,扶疏的竹影遮住了围墙,蝉声嘈杂衰草长满小小的池塘,翻腾翱翔在空中的鸥鸟时隐时见,映照在水面的粉红荷花散发着微微的清香。

? 在乡村的野外,古老的城旁,我拄着藜杖慢步徘徊转瞬已是夕阳。昨夜三更的时候,殷殷勤勤地下过一阵霖雨,今天又能使漂泊不定的人享受一日的清凉。???

??? 赏析:此词为东坡贬谪黄州时所作,是他当时乡间幽居生活的写照。词中所表现的,是作者雨后游赏的欢快、闲适心境。

上片写景,写的是夏末秋初雨后村舍周围的景色。开头两句,由远而近,描绘自己身处的具体环境:远处郁郁葱葱的树林尽头,有高山耸入云端,清晰可见。近处,丛生的翠竹,像绿色的屏障,围护在一所墙院周围。这所墙院,正是词人的居所。靠近院落,有一个池塘,池边长满枯萎的衰草。蝉声四起,叫声乱成一团。在这两句词中,既有远景,又有近景;既有动景,又有静景;意象开阔,层次分明。作者运用拟人、拟物手法,传神地运用“断”、“隐”、“明”这三个主观色彩极强的形容词,把景物写得活灵活现,栩栩如生。

三四两句,含意更深邃。在宏廓的天空,不时地能看到白鸟在飞上飞下,自由翱翔。满池荷花,映照绿水,散发出柔和的芳香。意境如此清新淡雅,似乎颇有些诗情画意;并且词句对仗,工整严密。芙蕖是荷花的别名。“细细香”,描写得颇为细腻,是说荷花散出的香味,不是扑鼻的浓烈香气,而是宜人的淡淡芳香。这两句写景有色有香,有动有静,空中与地上两组景象相得益彰,组成一幅相映成趣的美丽图卷。

过片写作者太阳西下时手拄藜杖缓步游赏,表现他自得其乐的隐逸生活。这三句似人物素描画,通过外部形象显示其内心世界,也是高明的手法。最后两句,是画龙点睛之笔。词句的大意是:天公饶有情意似地,昨夜三更时分下了一场好雨,使得他又度过了凉爽的一天。“殷勤”二字,是拟人化手法。“浮生”二字,化用《庄子·刻意》“其生若浮,其死若休”句意。这两句,抒发了作者乘兴游赏的盎然喜情。这首词先写作者游赏时所见村景,接着才点明词中所写之游赏和游赏所见均因昨夜之雨而引起,抒发自己雨后得新凉的喜悦。这种写法,避免了平铺直叙,读来婉转蕴藉,回味无穷。

?

长宁区

咏怀八十二首(其三)

阮籍

嘉树下成蹊,东园桃与李。

秋风吹飞藿,零落从此始。

繁华有憔悴,堂上生荆杞。

驱马舍之去,去上西山趾。

一身不自保,何况恋妻子。

凝霜被野草,岁暮亦云已。

??? 【注:】西山:殷末周初伯夷、叔齐的隐居之地。

?

14.诗歌的前两句与一个成语有关,这个成语是??????????????? 。(1分)

15.关于这首诗,下列说法有误的一项是(?????? )(3分)

?? A.前四句由桃李的盛极而衰道出人生的无奈。

?? B.七、八句是作者在无奈之中做出的人生选择。

?? C.九、十句的决然态度显示出作者的无限豪迈。

?? D.最后两句,作者否定了自己从前的归隐选择。

16.请联系全诗,说说五、六句在全诗中的作用。(4分)

??????????????????????????????????????????????????

?

14.诗歌的前两句与一个成语有关,这个成语是 ?桃李不言,下自成蹊? 。(1分)

15.关于这首诗,下列说法有误的一项是(?? C??? )(3分)

?? A.前四句由桃李的盛极而衰道出人生的无奈。

?? B.七、八句是作者在无奈之中做出的人生选择。

?? C.九、十句的决然态度显示出作者的无限豪迈。

?? D.最后两句,作者否定了自己从前的归隐选择。

16.请联系全诗,说说五、六句在全诗中的作用。(4分)

?? 五、六两句意思是有繁华必有憔悴,今日的高堂大厦终会倒塌,成为荆杞滋长的荒芜之地,揭示了有盛必有衰的道理。这是全诗的关键:既是前四句的必然结论,也是后文作者人生选择的原因,同时也为作者否定自己的人生选择埋下伏笔。????????????

????赏析:阮籍,字嗣宗,陈留尉氏(今属河南)人,生于汉献帝建安十五年(公元210年),卒于魏常道乡公景元四年(公元263年),曹魏后期最重要的诗人。他是“建安七子”之一的阮禹的儿子,其作品受到建安文学的影响,创造了独特的风格,代表作品有《咏怀诗八十二首》,这里主要分析这组诗中的第三首。

???? 此诗歌可以分为两层,前六句为第一层,主要来围绕“桃与李”的繁荣与零落来揭示表象之外所蕴涵的深层含义;后六层为第二层,主要是作者抒发“忧生”的人生感慨之情。“嘉树下自成蹊,东园桃与李”,在这里“嘉树”、“桃与李”都是指那些积极健康向上的曹魏优秀人才。“桃李不言,下自成蹊” 这与本诗有相同之处。“秋风吹飞藿,零落从此始”,梁代沈约有语曰“风吹飞藿之时,盖桃李零落之日”,“藿”本意指豆类的叶子,在这里则代表一种现象来表意,既植物的叶子飘落的时候,也就意味着曹魏的优秀人才也开始“零落”了。“繁华有憔悴,堂上生荆杞”,与“朝为繁华,昔为憔悴” 之句意思相近,表面意思是说桃李有花开繁荣娇艳之时,也有花谢叶落的时候,深层含义是说曹魏优秀人才在曹操、曹丕、曹植有邺下风流般的“彬彬大盛” 的繁华之象,但是到了现在的司马昭时期却遭受残杀,开始了从“繁华”到“零落”的转变。“荆杞”本来是植物,在此则代表着社会黑暗势力在朝廷的蔓延和发展,从中作梗,祸害人民。

??? 第二层从“驱马舍之去,去上西山趾”开始,开始这两句与前面的形成了因果关系:正因为朝廷中多“荆杞”,所以作者不愿意同流合污,而选择了驱马离开和远行,去了“西山趾”,‘“趾”即山脚下的意思。“一身不自保,何况恋妻子”,此句也为因果和递进关系,正因为自己都不能自己保护自己,所以更谈不上留恋什么妻子和儿女了。“凝霜被野草,岁暮亦云已”, “凝霜”本意是说坚硬后重的霜,但是在这里指反对势力和黑暗势力的异常强大,“野草”则指受到黑暗势力所摧残的优秀才子。这便真实地再现了作者所处的环境和自己的生存状态。

???? 就主旨来说,此诗歌跟作者的生活经历有重大关系“嗣宗身仕乱朝,常恐罹谤遇祸,因兹发咏,故每有忧生之嗟。虽志在刺讥,而文多隐避,百代之下,难以情测。”的确如此,这首诗歌是阮籍“忧生之嗟”的真实反映,它“字里行间,若明若晦,隐隐约约,还是透漏着若干消息,草蛇灰线,可供研索” ,这样一来,这首诗歌的主旨大概便可以知道:“此言魏室全盛之时,则贤才皆愿禄仕其朝,譬犹东园桃李,春玩其华,夏取其实,而往来者众,其下自成蹊也。及乎权奸窃,则贤者退散,亦犹秋风也一起,而草木零落,繁华者于是而憔悴矣!甚至荆棘生于堂上,则朝廷所用之人从可知焉。当是时,唯脱身远遁,去从夷齐于西山,尚恐不能自保,何况恋妻子乎?”此说应为较准确地道出了这首诗歌的主旨。

就风格来说,这首诗歌有两种显著的特色:蕴藉含蓄,自然飘逸。

2020年上海高三语文一模诗歌鉴赏

长宁

咏湖中雁

(南朝?梁)沈约

白水满春塘,旅雁每迥翔。唼流①牵弱藻,敛翮带余霜。群浮动轻浪,单泛逐孤光。悬飞竟不下,乱起未成行。刷羽同摇漾,一举还故乡。

[注]①唼流:在水中吃食。

12.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是(????)。(1分)

A.《长短句精编》 ??B.《怀古诗选》 ?C.《古风菁华》 ?D.《近体诗集萃》

13.下列关于本作品写作特点的说法不正确的一项是(????)。(2分)

A.寓情于物????B.首尾照应?????C.直抒胸臆????D.虚实结合

14.本作品写雁角度丰富、刻画精细,请结合具体内容加以赏析。(5分)

?

?

12.(1分)C

13.(2分)选C得2分,选D得1分。

14.(5分)答案示例:“悬飞竟不下,乱起未成行”写湖中之雁和湖上空中之雁,层次分明,有立体感。“群浮”、“单泛”、“悬飞”、“乱起”,描绘出湖雁多寡、迟疾、斜整之状。“动”、“逐”等词刻画出湖中群雁随轻波晃动的悠然情态和单雁追逐光影的顽皮情态。角度丰富,刻画精细,描绘出一幅生动的湖雁图。

?

杨浦

念奴娇·题镇江多景楼,用坡仙韵

(元)白朴

江山信美,快平生、一览南州风物。落日金焦浮绀宇①,铁瓮②独残城壁。云拥潮来,水随天去,几点沙鸥雪。消磨不尽,古今天宝人杰。

遥望石冢③巉然,参军此葬,万劫谁能发?桑梓龙荒④惊叹后,几度生灵埋灭。往事休论,酒杯才近,照见星星髪。一声长啸,海门飞上明月。

[注]①金焦:金山,焦山。绀宇:寺庙。②铁瓮:北山前的一座古城。③石冢:东高官王的参军郭璞之墓,在金山下。④龙荒:荒漠之地。郭璞曾有“桑梓其翦为龙荒”之叹。

12.下列判断不正确的一项是(????)。(1分)

A.《念奴娇》属于慢词。????????? B.从题材看是怀古之作。

C.题中“坡仙”即苏轼。????????? D.本词的押韵并不规范。

13.下列对本词理解不正确的一项是(????)。(3分)

A.“落日”“残”渲染苍茫荒凉的气氛,寄寓历史沧桑感。

B.以“几点”状沙鸥之小,以沙鸥反衬雪地的茫茫一片。

C.“天宝人杰”化用古人“物华天宝”“人杰地灵”成语。

D.下阕运用典故,借郭璞的预言来慨叹生灵涂炭的历史。

14.从情景关系角度,赏析“一声长啸,海门飞上明月”。(4分)

?

?

12.D(1分)

13.B(3分)

14.情景交融、借景抒情、以景结情,一轮明月从海门之上升起,作者发出一声长啸,意境开阔、浩渺苍凉,“一声长啸”寄托了词人对生灵涂炭的历史感慨与自己年华老去的悲慨悲凉,意蕴深长、耐人寻味。(4分)

?

徐汇

渡青草湖①????(南朝陈)阴铿

洞庭春溜满,平湖锦帆张。沅水桃花色,湘流杜若香②。

穴去茅山近,江连巫峡长③。带天澄迥碧,映日动浮光。

行舟逗④远树,度鸟息危樯。滔滔不可测,一苇讵能航⑤?

[注]①青草湖:在湖南岳阳,北连洞庭湖。②桃花:桃源县在沅水附近。杜若:香草名。《楚辞》中有“采芳洲兮杜若”的句子。③茅山:在江苏句容县,相传汉代有茅氏三兄弟在此修道成仙。巫峡:有巫山神女的传说。④逗:停止。⑤讵:犹“岂”。《诗经?河广》:“谁谓河广,一苇杭之。”“一苇”指小船,“杭”即“航”。

12.这首作品的体裁与下面哪首作品完全相同?( ???)(1分)

A.王之涣的《凉州词》????????B.左思的《咏史》

C.柳永的《八声甘州》????????D.杜甫的《登高》

13.下列关于这首作品理解分析不正确的一项是( ???)。(2分)

A.“洞庭”一联点明时令,勾勒出湖水浩渺的全景。

B.“沅水”一联诉诸视觉与嗅觉,写出湘沅二水飘逸出尘的神韵。

C.“带天”一联,写出湖面上巨浪滔天、浮光跃金的壮美。

D.“行舟”一联借远处的扁舟与倦渡的飞鸟,展现出湖面的辽阔。

14.作者擅长以景传情,抒写丰富的情感。请具体结合作品,对此加以赏析。(5分)

?

?

12.B(1 分)

13.C(2 分)

14.诗人描写青草湖春水潋滟、水势浩大的全景;又调动联想、想象,写沅水、湘流,写桃花、杜若,令人想到陶渊明与屈原等,又写茅山、巫峡的神话传说,使景物既有富有美感,又带有神奇的魅力。表现出诗人面对自然美景,流露出欣喜之情。另一方面,诗人又以湖面的浩渺辽阔,引发世路艰险、难以测度的人生感慨。结尾的反问句式也强化了忧虑情绪的表达。(5 分)

?

青浦

鹊踏枝??????冯延巳

梅落繁枝千万片,犹自多情,学雪随风转。昨夜笙歌容易散,酒醒添得愁无限。

楼上春山寒四面,过尽征鸿,暮景烟深浅。一晌凭阑人不见,鲛绡掩泪思量遍。

12.“鹊踏枝”这一词牌名又叫(????)。(1分)

A.蝶恋花??????B.踏莎行?????C.苏幕遮??????D.雨霖铃

3.以下对这首词理解有误的一项是(????)。(3分)

A.“笙歌”句呼应了首句,表现了笙歌散去后的惆怅与哀伤。

B.“楼上”句写景,表现的是词人一种隔绝和寒冷的感觉。

C.鸿雁传书却一封也没到来,表现词人内心的孤寂与凄凉。

D.“一晌”即时间之短,写出词人内心的失落和苦闷之情

14.冯煦《阳春集序》评冯延巳说“郁抑怆悦”,饶宗颐说:“余诵正中词,觉有一股莽莽苍苍之气。《鹊踏枝》数首尤极沉郁顿挫。”请就此赏析划线句。(4分)

?

?

12.A(1分)

13.D(3分)

14.(4分)划线句运用了比拟的手法,描写了千万片的梅花好像天上的雪花随风旋转飘舞,明知已落,但“犹自多情”地奋力挣扎,更加有力地表现了词人内心的郁抑悲伤之情和那股沉郁顿挫之气。

?

普陀

乌栖曲

??????????????????????[唐]李白

?姑苏台上乌栖时,吴王宫里醉西施。

?吴歌楚舞欢未毕,青山欲衔半边日。

??银箭金壶①漏水多,起看秋月坠江波。

???????东方渐高②奈乐何!

【注】①银箭金壶:古代计时工具,漏水多则夜已深。②高:同“皓”,明亮。

12. 从题材看,这首诗属于(???)。(1分)

??A.?咏史诗????B.?闺怨诗????C.?赠别诗????D.?行旅诗

13. 对这首诗赏析不正确的一项是(???)。(2分)

? A. 第一二句勾画出吴宫内外两幅剪影,笔法洗练,对比鲜明。

? B. 第三四句“未”“欲”两字紧相呼应,直白地倾诉心中苦闷。

? C. 第五六句从侧面淡淡着笔,吴宫通宵宴乐的场景隐入幕后。

? D. 以日薄西山、月坠江波等景象写时间推移,富有象征意味。

14. 末句“奈乐何”一作“奈尔何”,“尔”指吴王。你认为哪个版本更好?联系全文,谈谈理由。(5分)

?

?

?12. A

13. B

14. 答案示例一:“奈乐何”更好。全诗批评吴王日夜寻欢作乐以致亡国,“奈乐何”写出为乐难久的遗憾,暗含乐极生悲之意,更符合上文“栖乌”“落日”“秋月”等景物营造的衰败悲凉氛围。而且,上文写吴王荒淫全从侧面委婉着笔,不事评论,用“奈尔何”则一下子转变为诗人直斥吴王,显得非常突兀。

答案示例二:“奈乐何”更好。全诗通过客观叙述时光推移而宫中作乐不辍的场景,含蓄地批评吴王沉醉于轻歌曼舞,日以继夜追求享乐。“奈乐何”意为快乐得不知如何是好,讽刺吴王乐而忘形之丑态,却无一字道破,意深而辞婉,耐人寻味。用“奈尔何”则直接评论吴王无道,过于直露。

(评价角度:末句诗意的理解1分,把握末句和全诗的关联2分,效果的比较2分)

?

浦东

和傅郎岁暮还湘州诗

(南朝·陈)阴铿

苍茫岁欲晚,辛苦客方行。

大江静犹浪,扁舟独且征。

棠枯绛叶尽,芦冻白花轻。

戍人寒不望,沙禽迥未惊。

湘波各深浅,空轸①念归情

[注]①轸:古代车厢底部四面的横木。借指车。

12.下面关于这首诗题材判断最正确的一项是(????)。(1分)

A.送别诗??????????B.怀远诗??????????C.边塞诗??????????D.山水诗

13.以下评价适用于本诗的一项是(????)。(2分)

A.平实质朴??????????B.隽永凝练??????????C.阔大悠远??????????D.绚丽飘逸

14.全诗围绕“辛苦”二字展开,请结合具体内容加以赏析。(5分)

?

?

?12.A(1分)????13.B(2分)

14.(共5分)

评分要点:

时令角度赏析(结合“岁欲晚”)1分+景物角度赏析(结合中间)2分+作者角度赏析(结合“空轸念归”)1分+(总结)表述1分

①1分,②③④写到任2点2分,⑤1分,⑥1分(或不总结但分述明确赏析角度的也可得1分)

答案示例:(1)开篇“岁欲晚”:点明时令,岁暮天寒,行路之苦(①点);(2)“静犹浪”:写出平静背后的路途之险恶(②点);(3)“独且征”:出行时的远途奔波的孤寂之苦(③点);(4)“绛叶尽”“芦冻白花”“寒不望”:以路途景色的萧瑟、荒凉、天气寒冷,衬托独行之艰辛(④点);(5)“空轸念归”:作者有家不能归去的思归之苦(⑤点)。(6)整首诗从不同角度凸显“辛苦”,既写出诗人对友人旅途之关切,又写尽诗人自身苦苦思归之深情(⑥点)。

闵行

秋风二首(其二)

杜??甫

秋风淅淅吹我衣,东流之外西日微。

天清小城捣练急,石古细路行人稀。

不知明月为谁好,早晚孤帆他夜归。

会将白发倚庭树,故园池台今是非。

12.下列各项中,最适合本诗归入的一项是(?????)。(1分)

A.感时怀人??????????B.山水田园??????????C.怀古讽今??????????D.羁旅情怀

13.下列对本诗语言风格概括得最准确的一项是( ???)。(2分)

A.温婉自然??????????B.清新细腻??????????C.沉郁顿挫??????????D.豪放悲慨

14.你认为本诗的哪一联抒发感情最浓?请对其进行赏析。(5分)

?

?

12.D

13.B

14.示例一:(5分)诗歌的第四联表达感情最浓。“白发倚庭树”,主人公想象自己年老归家,独自倚靠着庭树,举目四望,虽然“故园池台”依旧,但却物是“今是非”,已经是物是人非了,表达了诗人对归乡的想象与期盼,同时也写出了一个漂泊者有家难回,而回家更为伤痛的无奈与悲苦之情。

示例二:(4分)诗歌的第三联表达感情最浓。月明之夜,正是赶路的大好时机,“不知明月为谁好”,诗人联想到今晚一定有人月夜归乡,今夜的月光是属于别人的,但他相信无论迟早,他一定能乘一叶“孤帆”回到可爱的故乡,这触动了诗人的归乡之情,引发了诗人对故乡的期盼。

?静安

??浣溪沙????(宋)周邦彦

争挽桐花两鬓垂。小妆弄影照清池。出帘踏袜趁蜂儿②。

跳脱添金双腕重①,琵琶拨尽四弦悲。夜寒谁肯剪春衣③。

[注]①跳脱:手镯。戴上手镯这里指成年。②踏袜:来不及穿鞋,只穿袜子。趁:追逐。③剪春衣:裁剪春衣,寄给远方丈夫。

12.对这首词的理解不正确的一项是(??)。(2分)

A.“争挽桐花两鬓垂”,以桐花装饰两鬓,尽显小姑娘活泼之态。

B.“弄影照清池”,小姑娘在池边欣赏自己妆容,一派烂漫天真。

C.“双腕重”,戴上金镯,说明姑娘长大成人,显得端庄、凝重。

D.这首词抓住细节变化,写出了女性从活泼到凝重这一必经历程。

13.对这首词的“悲”赏析不正确的一项是(??)。(3分)

A.“四弦悲”写儿时欢笑已经遥远,“悲”字堪称点睛之笔。

B.“夜寒谁肯剪春衣”,剪衣寄远突显丈夫不在身边之“悲”。

C.女性消失了儿时情态,说明生活艰难磨灭了她身上的灵气。

D.本词之“悲”主要体现于“虽儿情如昨,而回首俱非”上。

14.“出帘踏袜趁蜂儿”运用细节描写刻画儿时情态,细腻传神,请对此加以赏析。(3分)

?

12.??D?

13.?C??

14.小姑娘在室内本来是脱掉鞋子席地而坐的,大概在帘内看见蜂儿在采蜜,为了出帘追赶蜂儿,她来不及穿鞋,就踏袜冲出去;(1分)“出帘”“踏袜”“趁蜂儿”三个动词的错杂排列(动作的先后应是“踏袜”“出帘”“趁蜂儿”),(1分)写出了动作的迅捷和小姑娘的可爱情态。(1分)

?

虹口

【双调】庆东原

(元)白朴

暖日宜乘轿,春风宜试马,恰寒食有二百处秋千架,对人娇杏花,扑人飞柳花,迎人笑桃花。来往画船游,招飐①青旗②挂。

[注]①招飐:招展,飘扬。②青旗:青色的酒旗。

12.下列关于本作品的说法正确的一项是(????)。(1分)

A.“双调”是曲牌,“庆东原”是曲名。

B.“双调”是宫调,“庆东原”是曲牌。

C.“双调”是曲牌,“庆东原”是曲调。

D.“双调”是宫调,“庆东原”是曲头。

13.从表达的情感看,下列作品中与本作品最接近的一项是(????)。(2分)

A.关汉卿《南吕·四块玉·别情》

B.马致远《越调·天净沙·秋思》

C.马致远《双调·寿阳曲·远浦帆归》

D.张养浩《中吕·上坡羊·潼关怀古》

14.本作品对花的描写生动传神,请加以赏析。(5分)

?

?

12.(1分)B

13.(2分)C

14.(5分)答案示例:作品运用比拟手法,生动准确地描摹了春天鲜花盛开的千姿百态。作者写杏花对人撒娇、柳花随着春风迎面扑来、桃花对人含笑盈盈,都是用一个动词精准传神地表现出景物的特征。通过对三种花神态动作的描写表现出春天人和大自然特别密切的关系,渲染了春天喧闹和谐的环境氛围和人们愉悦的心情。

?

?奉贤

拟行路难?(其六)

(南北朝)鲍照

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时,安能蹀躞①垂羽翼?

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

[注]①蹀躞:小步走路的样子。

13.出版社准备编辑一套古代文学作品选,可以收录本作品的一书是(????)。(1分)

A.《格律诗集》??????B.《诗余集粹》??????C.《古体诗集》??????D.《曲子词集》

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(????)。(2分)

A.情绪跌宕且曲折??????????B.记叙和抒情并用??????????C.文词质朴且率直??????????D.用典和比喻兼用

15.“弄儿床前戏,看妇机中织”两句,描绘了一幅温馨恬适的生活画面,但在本首诗里却别有滋味,请结合全诗,对此加以分析。(5分)

?

?

13.(1分)C????14.(2分)D

15.(5分)这两句写的是作者在床前与孩子玩耍,看妻子在织布机前织布的场景,(1分)表现的是作者对与亲人朝夕团聚,共叙天伦之乐的期待和向往。(1分)而这样的温馨场面恰恰和前四句“不能食”、“拔剑击柱”、“长叹息”三个紧相连结的行为动作,以及在“蹀躞”、“垂羽翼”的形象化比喻中,表明的自己在官场当中重重束缚、有志难伸的处境构成了强烈的反差,说明这样的温馨场景,也只是无奈之下的选择,充满了心酸和无奈,(2分)更凸显出他伤感愤世的情绪以及对时世不公的控诉。(1分)

崇明

岁除夜有怀

(唐)孟浩然

五更钟漏欲相催,四气推迁往复回。

帐里残灯才去焰,炉中香气尽成灰。

渐看春逼芙蓉枕,顿觉寒销竹叶杯。

守岁家家应未卧,相思那得梦魂来。

?

12.下列关于本诗的说法不正确的一项是(?????)。(1分)

A.从内容看,本诗属于思乡抒怀。

B.从体裁看,本诗属于七言律诗。

C.“残灯去焰”“炉香成灰”暗写时间的推移。

D.“芙蓉枕”“竹叶杯”点明主人公格调高雅。

13.下列对作品风格评价正确的一项是(?????)。(2分)

A.哀婉悲凉B.清幽质朴C?.凄楚含蓄?D.旷达闲适

14.有评论称“守岁家家应未卧,相思那得梦魂来”为“妙想之辞”,请结合全诗内容加以赏析。(5分)

?

?

?

?

12.D

13.B

14.本诗写了羁旅他乡的诗人除夕夜独坐帐里,感叹时光易逝,春寒料峭中独对残灯,看炉香燃尽,借酒遣愁,思念家人。诗歌结尾翻一层,遥想故乡家家团聚守岁,反衬自己之孤寂。至梦魂难来,更是把借梦团聚的念头也去除,从而把思念再推进一层;结尾两句,由眼前独坐写到故乡守岁,由当下思乡推及希望以梦相聚,拓展了诗歌的时空,使诗歌意蕴更加丰厚,情感更加深沉。可见,结尾两句确实为妙想之辞。

评分说明:诗歌内容简述1分;表达效果评析4分。

宝山

岁暮?[南朝宋]谢灵运

殷忧不能寐,苦此夜难颓①。明月照积雪,朔风劲且哀。运往无淹物②,年逝觉已催。

【注】①颓:尽?????②运往:四季更替。淹物:久留之物。

12.下列诗歌与本诗的体裁相同的一项是( ????)。(1分)

A.王维《终南山》 B.孟郊《游子吟》 C.马致远《天净沙·秋思》 D.辛弃疾《西江月》

13.下列理解不正确的一项是( ????)。(2分)

A.题目是说诗人当时年事已高。

B.“殷忧”奠定全诗情感基调。

C.三四句视听结合,动静交织。

D.最后两句照应开头的“殷忧”。

14.从画线句与前后关联的角度,赏析这首诗的构思特点。(5分)

?

?

12.B(1分)

13.A(2分)

14.示例:因为长夜难眠,因而出门看明月积雪、听北风呼啸;高旷凛冽的雪月与凄厉哀号的北风更衬托诗人忧虑深广;明月积雪与朔风的强大永恒,反衬人生的脆弱短暂,而凄厉无情的自然在特定的岁暮之夜感受被催逼的感触。三四句写景与全诗紧密关联,前后呼应,使全诗成为一个完整的整体。(5分)

?

黄浦

鹧鸪天·博山寺作①

辛弃疾

不向长安路上行,却教山寺厌逢迎。味无味处求吾乐,材不材间过此生。

宁作我②,岂其御③,人间走遍却归耕。一松一竹真朋友④,山鸟山花好弟兄。

[注]①该词作于作者40来岁遭谗落职之时。②语出《世记新话·品藻》,表达坚守自我的志向。③语出杨雄《法言·问神》,表达不依附权贵之意。④语出《丐论》:“古人乡无君子,则与云山为友;里无君子,则与松竹为友;座无君子,则与琴酒为友。”

12.以下评价适合于本词的一项是(????)。(2分)

A.激情昂扬???B.平淡闲逸???C.激愤深沉??D.幽默风趣

13.本词富于议论,也借助精选意象来表达思想情感:全词四句中哪一句最能体观这一特点,请结合具体意象赏析。(3分)

?

?

14.词这种体裁,一般上阕写景,下阕抒情;本词却另辟蹊径,请结合具体内容分析。(3分)

?

?

12.(2分) C(2分) ?

13.(3分)“一松一竹真朋友,山鸟山花好弟兄”一句最能体现这一特点。“松”“竹”意象,既是“岁寒三友”也是花中“四君子”,表达在逆境中坚持高尚品德的君子形象。而“山”“鸟”隐逸者的意象,表明自己的人生志趣,也表达了作者的积愤之情,具体的意象把抽象的思想表达得更加具体感人。

评分说明:所选句子及最高得分,第1句2分,第2句0分,第三句1分,第4句3分

14.(3分)答案示例:本词不同于一般的写景抒情,而主要是记叙议论。上阕先总说厌弃官场、决意归隐,随后立足无所追求的养生之道表明作者的人生态度;下阕则写不愿改变本性、不愿依附权贵最终走向归耕,只能与花鸟松竹为友的人生行动;上下阕相照应,由人生态度到人生的具体行动,传达出作者表面超然而内心激愤积怨之情。

松江

?

秋日山寺怀友人??(唐)刘沧

萧寺楼台对夕阴,淡烟疏磬散空林。

风生寒渚白蘋动,霜落秋山黄叶深。

云尽独看晴塞雁,月明遥听远村砧。

相思不见又经岁,坐向松窗弹玉琴。

12.现准备将本作品与同类作品合编一部诗集,以下命名合适的一项是( ??)。(1分)

A.《咏秋即兴》B.《清秋思远》

C.《怀古伤秋》D.《秋日赠别》

13.下列点评与本作品的写作特点相符的一项是( ??)。(2分)

A.寓情于景物之中B.远景与近景交错

C.对比与衬托并用D.以虚景衬托实景

14.你认为本作品哪一联写景最妙?请赏析其妙处所在。(5分)

?

12.B

13.A

14.我觉得颔联最好。此联写出了凉风飒然而至,水汽寒凄,渚中草蘋摆动,秋霜渐染,黄叶摇落,山色渐深。“动”字精准描绘,一字传情。既富有动态感,又仿佛渚中草蘋也具有了人的情思,在秋意渐浸时像有知觉的生命体一样触动,表现出诗人触景而引动的思友之情。“深”字,黄叶本已是侵染了秋色,此处的“深”字,则更进一层,具有视觉冲击力,使诗作体现出一种画面感,极富感染力。这一联描绘的画面动静结合,色彩凄寒,符合秋日特征,我们读诗时也能感受到作者内心的思情。

评分说明:选诗句和对诗句的赏析分别评分

评分细则:选颔联和颈联最高可得5分,选首联最高不超过4分,选尾联不给分

选联1分

赏析4分:整句理解1点,选取至少两个角度并分析2点,画面总体评价1点,作者情感1点。(1点1分,给满4分为止)

角度:字词,如“生”和“落”;“白”和“黄”;“动”和“深”;“尽”和“明”;“独”和“遥”等;动静结合;画面色彩;古典意象;视听结合等。