部编八年级下册第一单元课文脉络梳理(附:课后习题)

文档属性

| 名称 | 部编八年级下册第一单元课文脉络梳理(附:课后习题) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 359.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

同步学习:部编八年级下册第一单元课文脉络梳理(附:课后习题)

八年级下册第一单元课文脉络梳理

本单元课文目录:

1 社戏/鲁迅

2 回延安/贺敬之

3 安塞腰鼓/刘成章

4 灯笼/吴伯箫

民俗文化是斑斓多彩的人类文化的重要组成部分。在五千年的文明进程中,中华民族衍生出了缤纷的民俗文化,它们表达着民众的朴素诉求,见证着历史的沧桑嬗变。

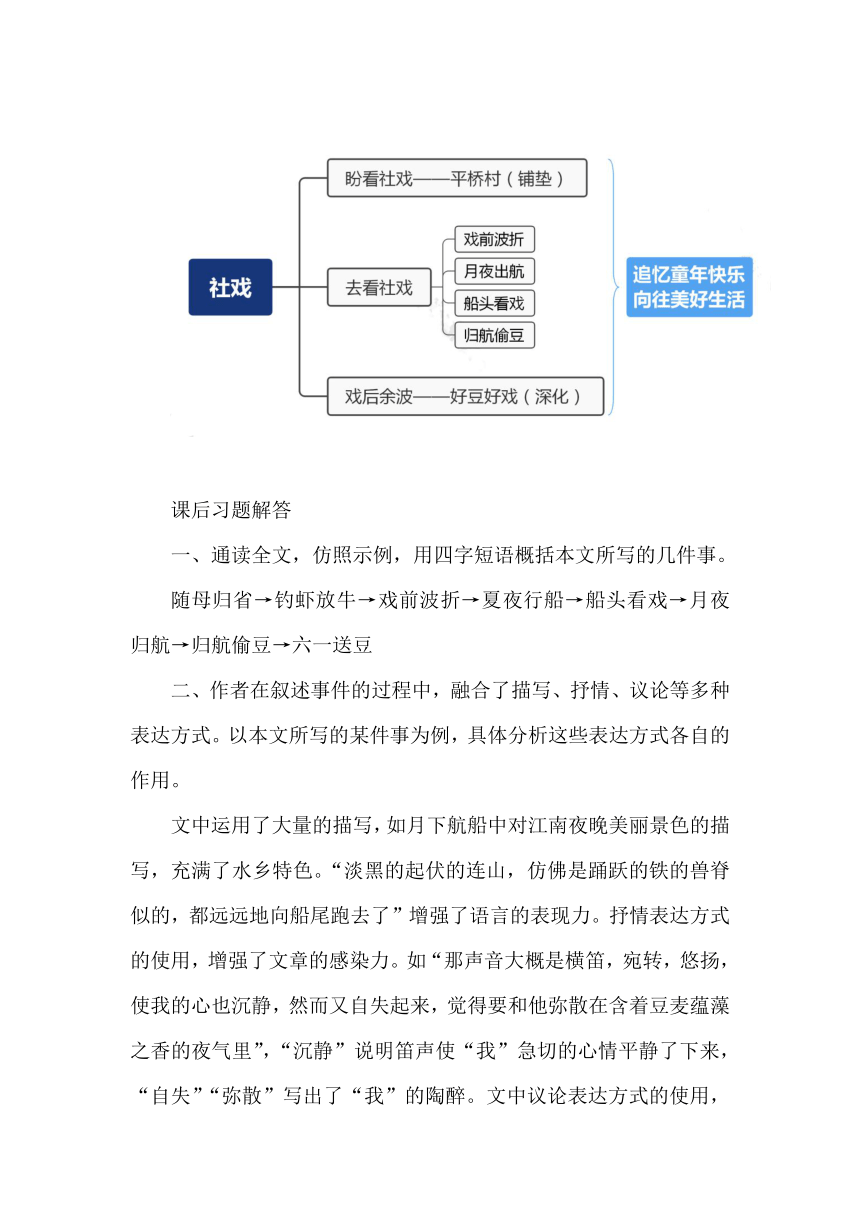

1 社戏

现代文豪鲁迅先生的小说《社戏》,叙述“我”童年时在江南水乡看社戏的难忘经历,刻画了一群善良、淳朴的农村小伙伴的形象,表达了作者对劳动人民的热爱和对美好生活的向往。

脉络图示:

课后习题解答

一、通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

随母归省→钓虾放牛→戏前波折→夏夜行船→船头看戏→月夜归航→归航偷豆→六一送豆

二、作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。以本文所写的某件事为例,具体分析这些表达方式各自的作用。

文中运用了大量的描写,如月下航船中对江南夜晚美丽景色的描写,充满了水乡特色。“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”增强了语言的表现力。抒情表达方式的使用,增强了文章的感染力。如“那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”,“沉静”说明笛声使“我”急切的心情平静了下来,“自失”“弥散”写出了“我”的陶醉。文中议论表达方式的使用,增强了情感和主旨的表现力。如“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。”并不是豆不好,而是因为不是和小伙伴们一起偷来在船上煮了吃的,没有了趣味,也就没有了那种心情。表现出了“我”对小伙伴的怀念,对自由自在生活的向往。

三、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆”“好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”真正怀念的并非是豆的味道及社戏的内容,而是与小伙伴们一起嬉戏玩乐,甚至偷豆的过程,所以那是无与伦比的“好豆”和“好戏”。更令“我”怀念的是平桥村的孩子、老人那种朴实、真挚的感情,他们劳动的本领、他们的淳朴善良,还有那农村特有的田园风光、自由的空气和人与人之间的和谐亲密。流露出“我”对美好生活的向往之情。

四、结合上下文,揣摩下列语句,体会“我”的心理,感受其中的童真童趣。

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

这里是虚写,通过对唱戏的锣鼓声、朋友们在戏台下买豆浆喝等内容的幻想,突出了“我”不能去看戏时,既焦虑又失望、沮丧的心情,进一步表现“我”对看戏的渴望。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明的对比,表现“我”欢喜愉快的心情。

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

句子化静为动,细致生动地写出了航船的速度之快,“但我却还以为船慢”表现了“我”急于看到社戏的心情。

4.我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

“支撑”写出“我”看戏的勉强,“五官渐不明显”“似乎融成一片”写出了“我”因戏不好看而心生困意。这句话描写非常细腻,形象地刻画出“我”睡眼蒙眬时看到的景象,突出了“我”既觉得戏无趣,又不甘心就此回去的心理。

5.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

运用比喻的修辞手法,以富有神话色彩的“大白鱼”比喻航船,生动形象地表现出了船行之快,孩子们驾船本领的高超,从侧面烘托出了孩子们欢快的心情。

五、《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

作者写“我”在剧场看戏的失望、无聊反衬了看社戏的美好;在剧场里看戏,“我”更多的感受到的是一种冷漠、隔阂的关系,而看社戏时所感受到的是互助、融洽、友爱的关系,这两方面的内容互相映衬,互相加强,紧密统一,十分鲜明地表达了作者的爱憎之情。

2 回延安

当代诗人贺敬之的诗歌《回延安》,描写回延安的所见、所闻、所想和延安巨变,抒发了诗人重游革命圣地的无限喜悦和对延安、延安人民及革命事业的无比热爱之情。

脉络图示:

课后习题解答

一、诗人阔别延安十年,当他重新“扑”进“母亲延安”的怀抱时,那激动喜悦的心情是一般人难以体会的。朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

第一部分:回延安。抒写诗人重新踏上久别的延安土地时的兴奋、激动以及见到亲人时的喜悦之情。

第二部分:忆延安。回忆自己在延安时期的生活,描写诗人与延安血肉相连、母子情深,表现出诗人对延安的感激和怀念之情。

第三部分:话延安。写亲人欢聚一堂,亲切叙旧的热烈场面。

第四部分:看延安。描绘延安城的崭新面貌,表达诗人对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:颂延安。回顾延安的光辉历史,展望延安的锦绣前程,表达了诗人的惜别之情。

这五部分内容是按照“回延安”→“忆延安”→“话延安”→“看延安”→“颂延安”的线索来抒发自己的情感的。

二、诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关诗句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

①动作描写:“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。”“……几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”“一头扑在亲人怀……”这些诗句中,“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。这些外在的动作,揭示了诗人的内心情感,表达出了诗人见到延安亲人时的极度兴奋、喜悦,诗人与延安关系的亲密无间和诗人珍爱延安土地的强烈感情。

②场景描写:“米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。”“满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。”描写出老人前来团聚时亲切、热烈的场面。

③语言描写:“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人……’”前一句写老爷爷进门喘气的动作、神态,后一句写出老爷爷讲的话。“气喘得紧”表现出老人急于和诗人见面,匆匆赶来,心情激动;“梦见鸡毛信”“可真见亲人”表现出老人为见到当年共同战斗过的诗人而满心欢喜和亲切喜悦的感情。

三、这首诗具有浓郁的地方特色,试根据下面的提示深入体会,完成练习。

1.全诗采用陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,节内押韵,形式活泼,节奏自由。试选两三个诗节做简要分析。

示例:“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。”“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。”这两小节中“根”与“亲”、“妈”与“大”押韵,读起来朗朗上口,极具节奏感,形式也非常活泼。另外,诗人还运用了比兴手法写出了当年的延安生活,表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。

2.语言上具有陕北民歌“信天游”的特点,使用了许多具有地方色彩的词语,如“几回回”“树根根”“羊羔羔”“眼眶眶”“白生生”等,都是“信天游”式的言语,具有浓郁的地方特色。

示例:诗中的枣园、窑洞、宝塔山、糜子等风物带有陕北的地方色彩,都是具有陕北地方特色的生活场景或标签式事物;诗中“登时”“莫要”“几根根”等表达方式来自陕北方言。诗歌表达的是对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一。

四、品味下列诗句,说说修辞手法的使用所产生的表达效果。

1.千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里!

运用了夸张和比喻的修辞手法。“千声万声”是夸张,把延安比作“母亲”是比喻,抒发了诗人回到延安时无限欢喜、激动的感情。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

其中“唱”“笑”“把手招”运用拟人的修辞手法,分别描写了“杜甫川”“柳林铺”和“红旗”,表现出河流、村庄、旗帜也都热情欢迎诗人等人的到来,表现了诗人故地重回的无限喜悦之情。

3.千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

运用了夸张和反复的修辞手法,表现出诗人急欲看延安和看不够延安的感情,表现出延安变化之大。

4.对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

运用了比喻和拟人的修辞手法,把“延安”比作“母亲”,抒发出诗人由衷歌颂延安旧貌换新颜的喜悦之情。用“换新衣”写延安的变化,是拟人的修辞手法,这样写既有鲜明的形象,又包含着丰富的感情。

3 安塞腰鼓

当代作家刘成章的散文《安塞腰鼓》,描写安塞腰鼓壮阔、豪放、火烈的表演场面,歌颂了生命中奔腾的力量,让人感受到黄土高原所蕴含的壮阔、豪放的气概和精神。

脉络图示:

4 灯笼

现代散文家吴伯箫的散文《灯笼》,抒写关于灯笼的一些记忆,流露出对故乡和亲人的怀念,并表明要做抗日“马前卒”的心愿。

脉络图示:

学习结语:

让我们携手走进第一单元,尽情享受民俗风情的欢歌美酒!

八年级下册第一单元课文脉络梳理

本单元课文目录:

1 社戏/鲁迅

2 回延安/贺敬之

3 安塞腰鼓/刘成章

4 灯笼/吴伯箫

民俗文化是斑斓多彩的人类文化的重要组成部分。在五千年的文明进程中,中华民族衍生出了缤纷的民俗文化,它们表达着民众的朴素诉求,见证着历史的沧桑嬗变。

1 社戏

现代文豪鲁迅先生的小说《社戏》,叙述“我”童年时在江南水乡看社戏的难忘经历,刻画了一群善良、淳朴的农村小伙伴的形象,表达了作者对劳动人民的热爱和对美好生活的向往。

脉络图示:

课后习题解答

一、通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

随母归省→钓虾放牛→戏前波折→夏夜行船→船头看戏→月夜归航→归航偷豆→六一送豆

二、作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。以本文所写的某件事为例,具体分析这些表达方式各自的作用。

文中运用了大量的描写,如月下航船中对江南夜晚美丽景色的描写,充满了水乡特色。“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”增强了语言的表现力。抒情表达方式的使用,增强了文章的感染力。如“那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”,“沉静”说明笛声使“我”急切的心情平静了下来,“自失”“弥散”写出了“我”的陶醉。文中议论表达方式的使用,增强了情感和主旨的表现力。如“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。”并不是豆不好,而是因为不是和小伙伴们一起偷来在船上煮了吃的,没有了趣味,也就没有了那种心情。表现出了“我”对小伙伴的怀念,对自由自在生活的向往。

三、豆是很普通的豆,戏也是让“我”昏昏欲睡的戏,但是文章最后却说是“好豆”“好戏”,对此你是怎样理解的?

“我”真正怀念的并非是豆的味道及社戏的内容,而是与小伙伴们一起嬉戏玩乐,甚至偷豆的过程,所以那是无与伦比的“好豆”和“好戏”。更令“我”怀念的是平桥村的孩子、老人那种朴实、真挚的感情,他们劳动的本领、他们的淳朴善良,还有那农村特有的田园风光、自由的空气和人与人之间的和谐亲密。流露出“我”对美好生活的向往之情。

四、结合上下文,揣摩下列语句,体会“我”的心理,感受其中的童真童趣。

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

这里是虚写,通过对唱戏的锣鼓声、朋友们在戏台下买豆浆喝等内容的幻想,突出了“我”不能去看戏时,既焦虑又失望、沮丧的心情,进一步表现“我”对看戏的渴望。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明的对比,表现“我”欢喜愉快的心情。

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

句子化静为动,细致生动地写出了航船的速度之快,“但我却还以为船慢”表现了“我”急于看到社戏的心情。

4.我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

“支撑”写出“我”看戏的勉强,“五官渐不明显”“似乎融成一片”写出了“我”因戏不好看而心生困意。这句话描写非常细腻,形象地刻画出“我”睡眼蒙眬时看到的景象,突出了“我”既觉得戏无趣,又不甘心就此回去的心理。

5.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

运用比喻的修辞手法,以富有神话色彩的“大白鱼”比喻航船,生动形象地表现出了船行之快,孩子们驾船本领的高超,从侧面烘托出了孩子们欢快的心情。

五、《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

作者写“我”在剧场看戏的失望、无聊反衬了看社戏的美好;在剧场里看戏,“我”更多的感受到的是一种冷漠、隔阂的关系,而看社戏时所感受到的是互助、融洽、友爱的关系,这两方面的内容互相映衬,互相加强,紧密统一,十分鲜明地表达了作者的爱憎之情。

2 回延安

当代诗人贺敬之的诗歌《回延安》,描写回延安的所见、所闻、所想和延安巨变,抒发了诗人重游革命圣地的无限喜悦和对延安、延安人民及革命事业的无比热爱之情。

脉络图示:

课后习题解答

一、诗人阔别延安十年,当他重新“扑”进“母亲延安”的怀抱时,那激动喜悦的心情是一般人难以体会的。朗读这首诗,概括每部分的主要内容,说说诗人是按照怎样的线索来抒发自己的情感的。

第一部分:回延安。抒写诗人重新踏上久别的延安土地时的兴奋、激动以及见到亲人时的喜悦之情。

第二部分:忆延安。回忆自己在延安时期的生活,描写诗人与延安血肉相连、母子情深,表现出诗人对延安的感激和怀念之情。

第三部分:话延安。写亲人欢聚一堂,亲切叙旧的热烈场面。

第四部分:看延安。描绘延安城的崭新面貌,表达诗人对延安建设成就的赞美之情。

第五部分:颂延安。回顾延安的光辉历史,展望延安的锦绣前程,表达了诗人的惜别之情。

这五部分内容是按照“回延安”→“忆延安”→“话延安”→“看延安”→“颂延安”的线索来抒发自己的情感的。

二、诗人除了直接抒情,还通过人物的动作、语言和场景描写等来间接抒发情感。试着找出相关诗句,细心揣摩其中蕴含的诗人的情感。

①动作描写:“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。”“……几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”“一头扑在亲人怀……”这些诗句中,“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。这些外在的动作,揭示了诗人的内心情感,表达出了诗人见到延安亲人时的极度兴奋、喜悦,诗人与延安关系的亲密无间和诗人珍爱延安土地的强烈感情。

②场景描写:“米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。”“满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。”描写出老人前来团聚时亲切、热烈的场面。

③语言描写:“老爷爷进门气喘得紧:‘我梦见鸡毛信来——可真见亲人……’”前一句写老爷爷进门喘气的动作、神态,后一句写出老爷爷讲的话。“气喘得紧”表现出老人急于和诗人见面,匆匆赶来,心情激动;“梦见鸡毛信”“可真见亲人”表现出老人为见到当年共同战斗过的诗人而满心欢喜和亲切喜悦的感情。

三、这首诗具有浓郁的地方特色,试根据下面的提示深入体会,完成练习。

1.全诗采用陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,节内押韵,形式活泼,节奏自由。试选两三个诗节做简要分析。

示例:“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。”“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。”这两小节中“根”与“亲”、“妈”与“大”押韵,读起来朗朗上口,极具节奏感,形式也非常活泼。另外,诗人还运用了比兴手法写出了当年的延安生活,表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。

2.语言上具有陕北民歌“信天游”的特点,使用了许多具有地方色彩的词语,如“几回回”“树根根”“羊羔羔”“眼眶眶”“白生生”等,都是“信天游”式的言语,具有浓郁的地方特色。

示例:诗中的枣园、窑洞、宝塔山、糜子等风物带有陕北的地方色彩,都是具有陕北地方特色的生活场景或标签式事物;诗中“登时”“莫要”“几根根”等表达方式来自陕北方言。诗歌表达的是对延安的深厚感情,所以诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一。

四、品味下列诗句,说说修辞手法的使用所产生的表达效果。

1.千声万声呼唤你,——母亲延安就在这里!

运用了夸张和比喻的修辞手法。“千声万声”是夸张,把延安比作“母亲”是比喻,抒发了诗人回到延安时无限欢喜、激动的感情。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

其中“唱”“笑”“把手招”运用拟人的修辞手法,分别描写了“杜甫川”“柳林铺”和“红旗”,表现出河流、村庄、旗帜也都热情欢迎诗人等人的到来,表现了诗人故地重回的无限喜悦之情。

3.千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!

运用了夸张和反复的修辞手法,表现出诗人急欲看延安和看不够延安的感情,表现出延安变化之大。

4.对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。

运用了比喻和拟人的修辞手法,把“延安”比作“母亲”,抒发出诗人由衷歌颂延安旧貌换新颜的喜悦之情。用“换新衣”写延安的变化,是拟人的修辞手法,这样写既有鲜明的形象,又包含着丰富的感情。

3 安塞腰鼓

当代作家刘成章的散文《安塞腰鼓》,描写安塞腰鼓壮阔、豪放、火烈的表演场面,歌颂了生命中奔腾的力量,让人感受到黄土高原所蕴含的壮阔、豪放的气概和精神。

脉络图示:

4 灯笼

现代散文家吴伯箫的散文《灯笼》,抒写关于灯笼的一些记忆,流露出对故乡和亲人的怀念,并表明要做抗日“马前卒”的心愿。

脉络图示:

学习结语:

让我们携手走进第一单元,尽情享受民俗风情的欢歌美酒!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读