2021年中考语文二轮专题课件:专题2 古诗词曲鉴赏 课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021年中考语文二轮专题课件:专题2 古诗词曲鉴赏 课件(共33张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 19:33:49 | ||

图片预览

文档简介

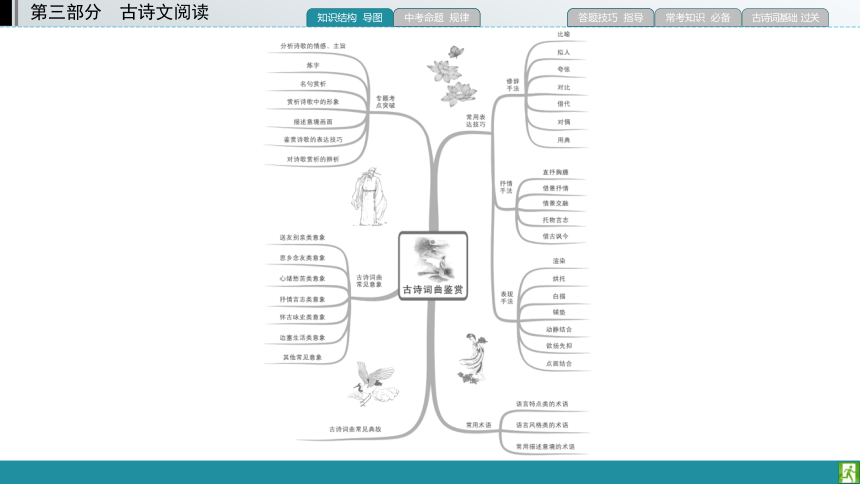

古诗文阅读

第三部分

专题二 古诗词曲鉴赏

一、(2020·云南)阅读下面这首词,完成1~2题。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

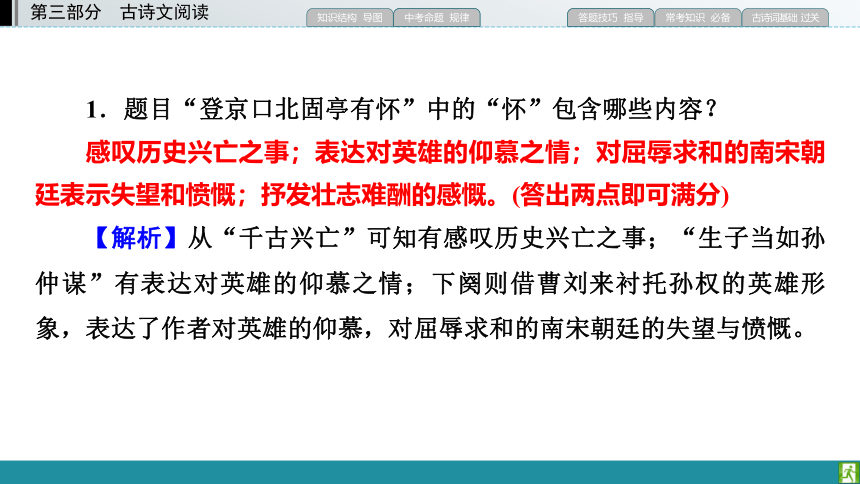

1.题目“登京口北固亭有怀”中的“怀”包含哪些内容?

感叹历史兴亡之事;表达对英雄的仰慕之情;对屈辱求和的南宋朝廷表示失望和愤慨;抒发壮志难酬的感慨。(答出两点即可满分)

【解析】从“千古兴亡”可知有感叹历史兴亡之事;“生子当如孙仲谋”有表达对英雄的仰慕之情;下阕则借曹刘来衬托孙权的英雄形象,表达了作者对英雄的仰慕,对屈辱求和的南宋朝廷的失望与愤慨。

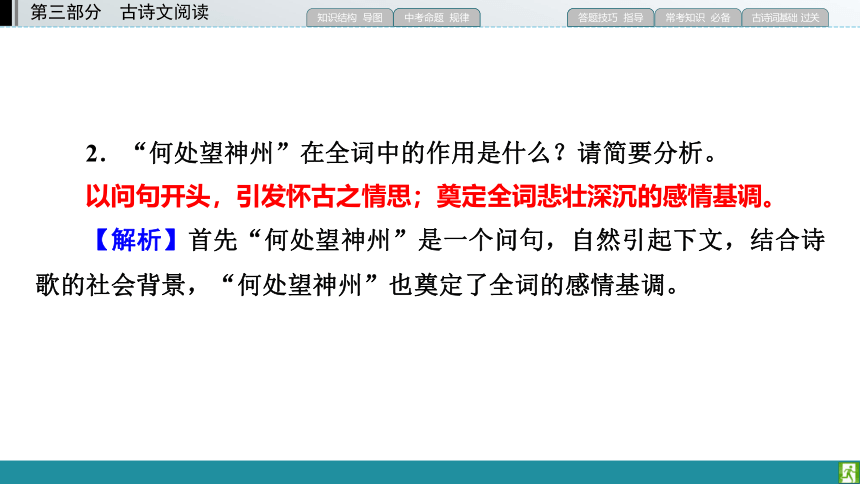

2.“何处望神州”在全词中的作用是什么?请简要分析。

以问句开头,引发怀古之情思;奠定全词悲壮深沉的感情基调。

【解析】首先“何处望神州”是一个问句,自然引起下文,结合诗歌的社会背景,“何处望神州”也奠定了全词的感情基调。

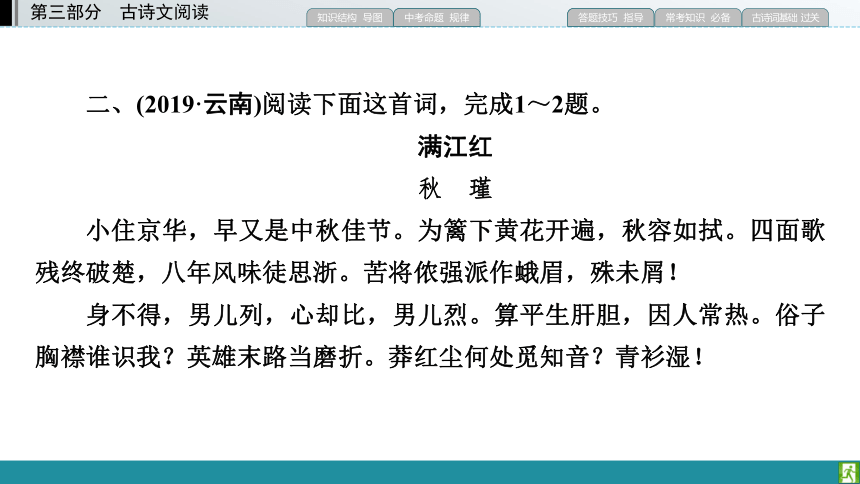

二、(2019·云南)阅读下面这首词,完成1~2题。

满江红

秋 瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

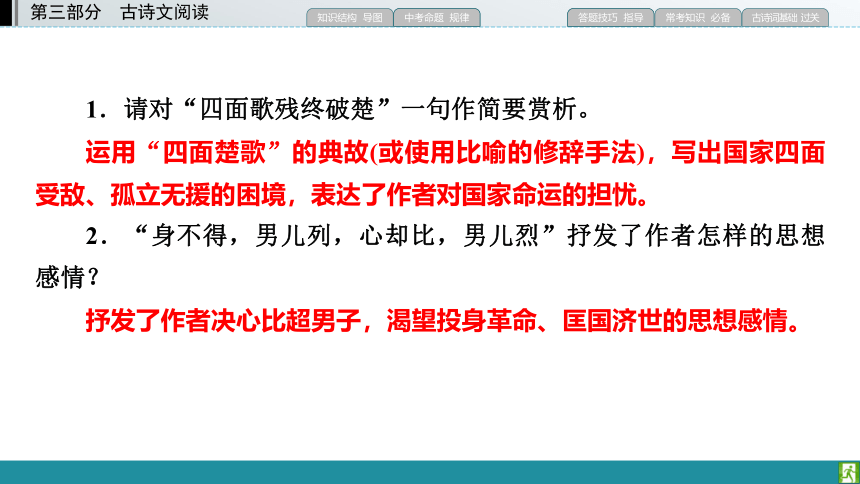

1.请对“四面歌残终破楚”一句作简要赏析。

运用“四面楚歌”的典故(或使用比喻的修辞手法),写出国家四面受敌、孤立无援的困境,表达了作者对国家命运的担忧。

2.“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者决心比超男子,渴望投身革命、匡国济世的思想感情。

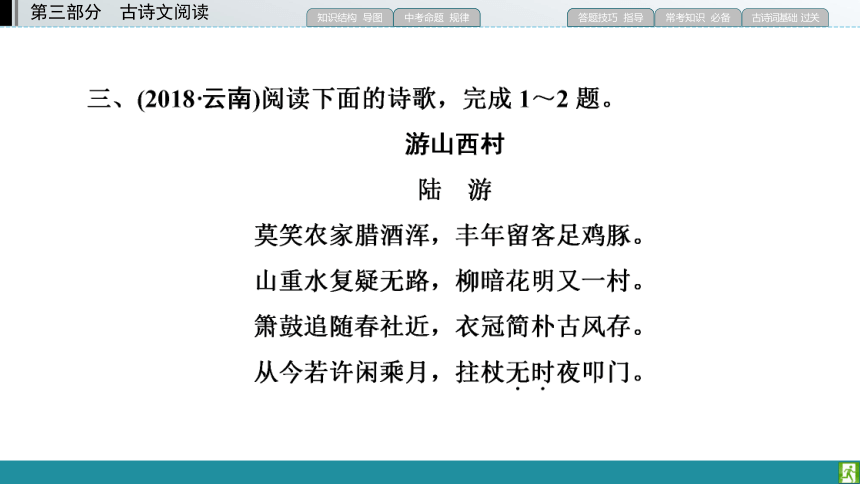

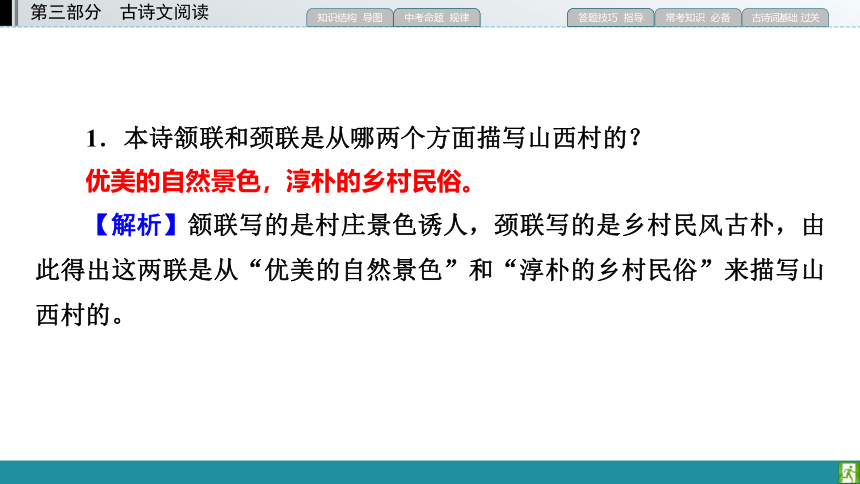

1.本诗颔联和颈联是从哪两个方面描写山西村的?

优美的自然景色,淳朴的乡村民俗。

【解析】颔联写的是村庄景色诱人,颈联写的是乡村民风古朴,由此得出这两联是从“优美的自然景色”和“淳朴的乡村民俗”来描写山西村的。

2.请结合“无时”一词,分析尾联中作者所表达的情感。

“无时”意思是没有固定的时间,即随时。该词写出诗人随时都想去山西村,表达了诗人与村民相处融洽,喜爱山西村的真挚情感。

【解析】“无时”意为没有固定的时间,即随时。说明诗人随时都想去山西村,表达了诗人对山西村的喜爱之情和想要隐居此地,与村民一起生活的愿望。

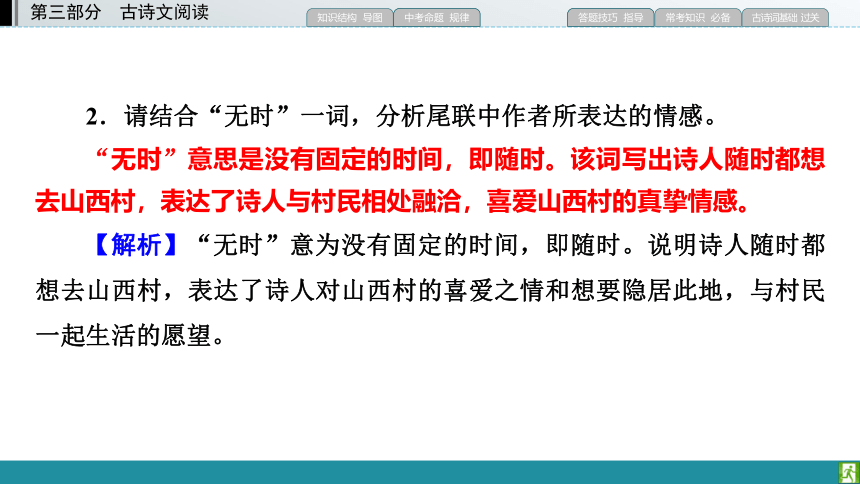

四、(2017·云南)阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

注:“塞上”又作“塞土”。

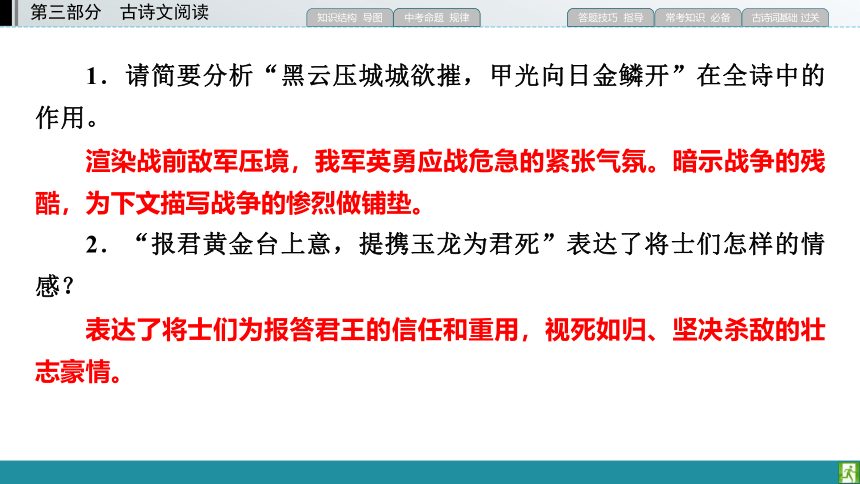

1.请简要分析“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”在全诗中的作用。

渲染战前敌军压境,我军英勇应战危急的紧张气氛。暗示战争的残酷,为下文描写战争的惨烈做铺垫。

2.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”表达了将士们怎样的情感?

表达了将士们为报答君王的信任和重用,视死如归、坚决杀敌的壮志豪情。

五、(2016·云南)阅读下面古诗,完成1~2题。

行路难

李 白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.面对“金樽清酒”“玉盘珍羞”,诗人为何“停杯投箸不能食”?

诗人想到现实之路充满坎坷险阻,前途渺茫无所适从,因而内心愁苦,面对“玉盘珍羞”也无法下咽。

【解析】本题考查对诗人思想感情的揣摩能力。回答时要结合写作背景,李白才高志大,很想干一番大事业,可是入京后,却没被重用。他还受到权臣的谗毁排挤,两年后被逼出京,朋友们都来为他饯行,求仕无望的他深感仕途艰难,写下了这首诗。

2.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”常用作毕业赠言,请说说理由。

此句用典,表达了乐观进取、自强不息的奋斗精神。意在告诫人们,即使人生处于低潮也不应该放弃理想、信念,只要坚持,机遇总会有的,理想终会实现。

六、(2019·曲靖)阅读下面诗歌,完成1~2题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

B

2.此诗是一首吊古伤今的生命悲歌。请赏析诗中的“独”字。

独:独自,诗中有孤独之意。纵观古今,寻遍天地,报国无门,怀才不遇,体现诗人理想破灭,孤寂郁闷的心情。(言之有理即可)

七、(2019·昆明)品读下面的宋词,按要求回答问题。

浣溪沙

晏 殊

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

请具体分析画线句中作者的情感变化。

“花落去”表达了作者对春花消逝的怜惜和无力挽回的无奈之情;而归来的燕子似乎给作者带来一丝喜悦;但物是人非,作者独自徘徊于“香径”,越发孤寂伤感。

答题技巧 指导

考点一 字词品析(10年5考)

这类题可以从词性、色彩、修辞以及所表达的思想感情等方面去把握它的内涵。

1.抓住形容词、动词。形容词在诗歌中的表现力特别强;动词要分析其传神之处,寻求作者要表达的情感。

2.关注色彩词。暖色给人以温暖的感觉,常表达欢愉、快乐的情感;冷色给人以凄凉悲哀之感,常表达凄苦、悲哀之情。

3.叠词。叠词常用于增强语言韵律感或起强调作用。

【答题模板】抓词语、释含义+描景象+点作用、想主旨(对突出主旨所起的作用)+点作用、思结构(在结构上所起的作用)。

1.动词:动词可以使诗歌意象化静为动,形象生动。在鉴赏诗歌时,需要关注动词,特别是具有“多重含义”的动词。

2.形容词:形容词不仅可以从形、声、光、色等方面点出形象的特点,还能传达出作者的感情。巧用形容词可绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声、如见其人、如触其物、如临其境。

3.名词:一些意象名词,由于意象的独特性或代表性,可以通过它理解作者的思想感情。尤其是多个名词连用时,意象的组合会营造出一定的意境。

4.副词:在古典诗词中,副词的锤炼恰到好处时,可以获得疏通文气,开合呼应,悠扬委曲,活跃情韵,化古板为流动等美学效果。

5.特殊词:①数量词:经过精心选择提炼的数量词,可以表达丰富隽永的诗情;②叠词:增强语言的韵律感或是起强调作用;③拟声词:使诗文更加生动形象,使人有身临其境之感;④色彩词:颜色一般表现心情,增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛。

考点二 句子赏析(10年8考)

1.从语言上赏析。①把握诗歌的语言特点。诗歌的语言往往是意在言外,言在此而意在彼,读时要仔细琢磨体味;诗歌富有节奏感和韵味,赏析时要反复诵读,咀嚼品味,体会其妙处。②结合具体诗句,品析其炼字的技巧。③结合具体诗歌,整体把握其语言风格。诗歌的语言风格一般来说有:平淡、简洁、明快、绚丽、清新自然、委婉含蓄等。

2.从表达技巧上切入。诗歌的表达技巧,指作者在塑造形象、创设意境时所运用的修辞手法、表达方式、表现方法等。

3.从思想内容和诗人的观点态度上把握。鉴赏名句,要力求把握该诗的主旨。要准确把握主旨,往往要结合诗歌的标题、历史背景和作者的经历等方面考虑。

鉴赏名句,要通过对其形象的揣摩,对其语言材料的咀嚼品味,对其表达技巧的琢磨,领会、感悟其蕴含的感情。

考点三 主旨情感(10年7考)

1.读标题,找信息。诗歌的标题包含着时间、地点、人物、事件、情感、题材类型等重要信息。

2.读注释,知作者。古诗歌鉴赏注释中一般会交代作者的情况和写作背景;同样,在注释中也会解释疑难字词,揭示典故意义。

3.读诗句,懂大意。细读诗词中凝练传神的字词,这些字词往往与诗人抒情、言志、阐理相关。

4.辨题材,判情感。同一类型题材的诗歌,所写内容和所表达的思想感情往往类似。

5.抓诗眼,明情感。诗眼是最能体现作者思想观点、情感态度的词语。

6.紧扣意象,悟情感。意象中往往融入了作者的主观情感。

7.借典故,窥情感。典故是运用典籍中的逸事、趣闻、传说人物或有出处的诗句、文章来借古讽今、借古抒怀。

8.寻主旨,知情感。通过主旨句也可知悉作者的情感。

【答题模板】①描写了……生活(景物)。②抒发(寄寓、揭露、赞颂)了……情感(感叹)。③表达了……感情。

诗歌常考的思想感情

1.人生志向:对建功立业的渴望;壮志未酬的悲叹;仕途失意的苦闷;洁身自好的追求;寄情山水、归隐田园之志……

2.忧国伤时:揭露统治者的昏庸腐朽;抒发山河沦丧的悲痛;反映边塞征战的壮烈;忧虑百姓的离乱;担心民族命运;感叹昔盛今衰……

3.人生感受:伤春悲秋;叹息人生短暂、时光易逝;感伤世事多变……

4.思乡怀人:游子愁思;思亲念友;边关思乡;闺中感怀(闺怨)……

5.送别感怀:依依不舍;坦陈心志;勉励劝慰;寄托人生感慨于依依送别之中……

考点四 诗歌的意象、意境

描绘诗歌画面(景象)

1.找形象:找出描写的具体形象与画面。

2.析特点:抓住关键词与细节,并结合常见意象含义,分析其特点。

3.晓情感:理解诗词直接或间接抒发了什么思想情感。

4.摹画面:紧扣诗词中的画面,用自己的语言描摹出其鲜活的氛围。

【答题模板】这首诗(词)描绘了一幅……的画面,营造了一种……的氛围,从而表达了作者……的思想感情。

考点五 表达技巧赏析

1.赏析修辞手法。

【答题模板】运用了……的修辞手法,写出了……(分析句子内容,写出表达作用)。

2.赏析表现手法。小中见大,化虚为实,虚实结合,托物寓理,以动写静,声色结合,多角度描写,以乐写哀,对比映衬等。

【答题模板】运用了……的表现手法,写出了……(具体分析诗句内容,表现了所写物的哪些特点)。

3.赏析抒情方式。可以分为直抒胸臆和间接抒情两种。其中间接抒情又包括叙事抒情、借景抒情、情景交融、融情于景、咏史抒怀、借物抒怀等。

【答题模板】运用了……(抒情方式),抒发了诗人……(诗人在诗中抒发的情感,如离别之情、思乡之情、忧国忧民之情等)。

4.赏析表达方式。表达方式分为抒情、议论、叙述、描写、说明。

第三部分

专题二 古诗词曲鉴赏

一、(2020·云南)阅读下面这首词,完成1~2题。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

1.题目“登京口北固亭有怀”中的“怀”包含哪些内容?

感叹历史兴亡之事;表达对英雄的仰慕之情;对屈辱求和的南宋朝廷表示失望和愤慨;抒发壮志难酬的感慨。(答出两点即可满分)

【解析】从“千古兴亡”可知有感叹历史兴亡之事;“生子当如孙仲谋”有表达对英雄的仰慕之情;下阕则借曹刘来衬托孙权的英雄形象,表达了作者对英雄的仰慕,对屈辱求和的南宋朝廷的失望与愤慨。

2.“何处望神州”在全词中的作用是什么?请简要分析。

以问句开头,引发怀古之情思;奠定全词悲壮深沉的感情基调。

【解析】首先“何处望神州”是一个问句,自然引起下文,结合诗歌的社会背景,“何处望神州”也奠定了全词的感情基调。

二、(2019·云南)阅读下面这首词,完成1~2题。

满江红

秋 瑾

小住京华,早又是中秋佳节。为篱下黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘何处觅知音?青衫湿!

1.请对“四面歌残终破楚”一句作简要赏析。

运用“四面楚歌”的典故(或使用比喻的修辞手法),写出国家四面受敌、孤立无援的困境,表达了作者对国家命运的担忧。

2.“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”抒发了作者怎样的思想感情?

抒发了作者决心比超男子,渴望投身革命、匡国济世的思想感情。

1.本诗颔联和颈联是从哪两个方面描写山西村的?

优美的自然景色,淳朴的乡村民俗。

【解析】颔联写的是村庄景色诱人,颈联写的是乡村民风古朴,由此得出这两联是从“优美的自然景色”和“淳朴的乡村民俗”来描写山西村的。

2.请结合“无时”一词,分析尾联中作者所表达的情感。

“无时”意思是没有固定的时间,即随时。该词写出诗人随时都想去山西村,表达了诗人与村民相处融洽,喜爱山西村的真挚情感。

【解析】“无时”意为没有固定的时间,即随时。说明诗人随时都想去山西村,表达了诗人对山西村的喜爱之情和想要隐居此地,与村民一起生活的愿望。

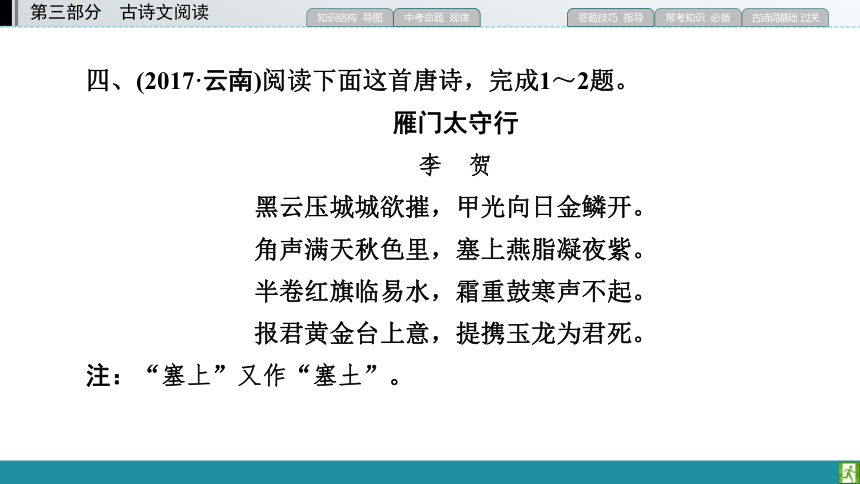

四、(2017·云南)阅读下面这首唐诗,完成1~2题。

雁门太守行

李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

注:“塞上”又作“塞土”。

1.请简要分析“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”在全诗中的作用。

渲染战前敌军压境,我军英勇应战危急的紧张气氛。暗示战争的残酷,为下文描写战争的惨烈做铺垫。

2.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”表达了将士们怎样的情感?

表达了将士们为报答君王的信任和重用,视死如归、坚决杀敌的壮志豪情。

五、(2016·云南)阅读下面古诗,完成1~2题。

行路难

李 白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.面对“金樽清酒”“玉盘珍羞”,诗人为何“停杯投箸不能食”?

诗人想到现实之路充满坎坷险阻,前途渺茫无所适从,因而内心愁苦,面对“玉盘珍羞”也无法下咽。

【解析】本题考查对诗人思想感情的揣摩能力。回答时要结合写作背景,李白才高志大,很想干一番大事业,可是入京后,却没被重用。他还受到权臣的谗毁排挤,两年后被逼出京,朋友们都来为他饯行,求仕无望的他深感仕途艰难,写下了这首诗。

2.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”常用作毕业赠言,请说说理由。

此句用典,表达了乐观进取、自强不息的奋斗精神。意在告诫人们,即使人生处于低潮也不应该放弃理想、信念,只要坚持,机遇总会有的,理想终会实现。

六、(2019·曲靖)阅读下面诗歌,完成1~2题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

B

2.此诗是一首吊古伤今的生命悲歌。请赏析诗中的“独”字。

独:独自,诗中有孤独之意。纵观古今,寻遍天地,报国无门,怀才不遇,体现诗人理想破灭,孤寂郁闷的心情。(言之有理即可)

七、(2019·昆明)品读下面的宋词,按要求回答问题。

浣溪沙

晏 殊

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

请具体分析画线句中作者的情感变化。

“花落去”表达了作者对春花消逝的怜惜和无力挽回的无奈之情;而归来的燕子似乎给作者带来一丝喜悦;但物是人非,作者独自徘徊于“香径”,越发孤寂伤感。

答题技巧 指导

考点一 字词品析(10年5考)

这类题可以从词性、色彩、修辞以及所表达的思想感情等方面去把握它的内涵。

1.抓住形容词、动词。形容词在诗歌中的表现力特别强;动词要分析其传神之处,寻求作者要表达的情感。

2.关注色彩词。暖色给人以温暖的感觉,常表达欢愉、快乐的情感;冷色给人以凄凉悲哀之感,常表达凄苦、悲哀之情。

3.叠词。叠词常用于增强语言韵律感或起强调作用。

【答题模板】抓词语、释含义+描景象+点作用、想主旨(对突出主旨所起的作用)+点作用、思结构(在结构上所起的作用)。

1.动词:动词可以使诗歌意象化静为动,形象生动。在鉴赏诗歌时,需要关注动词,特别是具有“多重含义”的动词。

2.形容词:形容词不仅可以从形、声、光、色等方面点出形象的特点,还能传达出作者的感情。巧用形容词可绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声、如见其人、如触其物、如临其境。

3.名词:一些意象名词,由于意象的独特性或代表性,可以通过它理解作者的思想感情。尤其是多个名词连用时,意象的组合会营造出一定的意境。

4.副词:在古典诗词中,副词的锤炼恰到好处时,可以获得疏通文气,开合呼应,悠扬委曲,活跃情韵,化古板为流动等美学效果。

5.特殊词:①数量词:经过精心选择提炼的数量词,可以表达丰富隽永的诗情;②叠词:增强语言的韵律感或是起强调作用;③拟声词:使诗文更加生动形象,使人有身临其境之感;④色彩词:颜色一般表现心情,增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛。

考点二 句子赏析(10年8考)

1.从语言上赏析。①把握诗歌的语言特点。诗歌的语言往往是意在言外,言在此而意在彼,读时要仔细琢磨体味;诗歌富有节奏感和韵味,赏析时要反复诵读,咀嚼品味,体会其妙处。②结合具体诗句,品析其炼字的技巧。③结合具体诗歌,整体把握其语言风格。诗歌的语言风格一般来说有:平淡、简洁、明快、绚丽、清新自然、委婉含蓄等。

2.从表达技巧上切入。诗歌的表达技巧,指作者在塑造形象、创设意境时所运用的修辞手法、表达方式、表现方法等。

3.从思想内容和诗人的观点态度上把握。鉴赏名句,要力求把握该诗的主旨。要准确把握主旨,往往要结合诗歌的标题、历史背景和作者的经历等方面考虑。

鉴赏名句,要通过对其形象的揣摩,对其语言材料的咀嚼品味,对其表达技巧的琢磨,领会、感悟其蕴含的感情。

考点三 主旨情感(10年7考)

1.读标题,找信息。诗歌的标题包含着时间、地点、人物、事件、情感、题材类型等重要信息。

2.读注释,知作者。古诗歌鉴赏注释中一般会交代作者的情况和写作背景;同样,在注释中也会解释疑难字词,揭示典故意义。

3.读诗句,懂大意。细读诗词中凝练传神的字词,这些字词往往与诗人抒情、言志、阐理相关。

4.辨题材,判情感。同一类型题材的诗歌,所写内容和所表达的思想感情往往类似。

5.抓诗眼,明情感。诗眼是最能体现作者思想观点、情感态度的词语。

6.紧扣意象,悟情感。意象中往往融入了作者的主观情感。

7.借典故,窥情感。典故是运用典籍中的逸事、趣闻、传说人物或有出处的诗句、文章来借古讽今、借古抒怀。

8.寻主旨,知情感。通过主旨句也可知悉作者的情感。

【答题模板】①描写了……生活(景物)。②抒发(寄寓、揭露、赞颂)了……情感(感叹)。③表达了……感情。

诗歌常考的思想感情

1.人生志向:对建功立业的渴望;壮志未酬的悲叹;仕途失意的苦闷;洁身自好的追求;寄情山水、归隐田园之志……

2.忧国伤时:揭露统治者的昏庸腐朽;抒发山河沦丧的悲痛;反映边塞征战的壮烈;忧虑百姓的离乱;担心民族命运;感叹昔盛今衰……

3.人生感受:伤春悲秋;叹息人生短暂、时光易逝;感伤世事多变……

4.思乡怀人:游子愁思;思亲念友;边关思乡;闺中感怀(闺怨)……

5.送别感怀:依依不舍;坦陈心志;勉励劝慰;寄托人生感慨于依依送别之中……

考点四 诗歌的意象、意境

描绘诗歌画面(景象)

1.找形象:找出描写的具体形象与画面。

2.析特点:抓住关键词与细节,并结合常见意象含义,分析其特点。

3.晓情感:理解诗词直接或间接抒发了什么思想情感。

4.摹画面:紧扣诗词中的画面,用自己的语言描摹出其鲜活的氛围。

【答题模板】这首诗(词)描绘了一幅……的画面,营造了一种……的氛围,从而表达了作者……的思想感情。

考点五 表达技巧赏析

1.赏析修辞手法。

【答题模板】运用了……的修辞手法,写出了……(分析句子内容,写出表达作用)。

2.赏析表现手法。小中见大,化虚为实,虚实结合,托物寓理,以动写静,声色结合,多角度描写,以乐写哀,对比映衬等。

【答题模板】运用了……的表现手法,写出了……(具体分析诗句内容,表现了所写物的哪些特点)。

3.赏析抒情方式。可以分为直抒胸臆和间接抒情两种。其中间接抒情又包括叙事抒情、借景抒情、情景交融、融情于景、咏史抒怀、借物抒怀等。

【答题模板】运用了……(抒情方式),抒发了诗人……(诗人在诗中抒发的情感,如离别之情、思乡之情、忧国忧民之情等)。

4.赏析表达方式。表达方式分为抒情、议论、叙述、描写、说明。