江苏省扬州市2021届高三下学期期初调研测试历史试题(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市2021届高三下学期期初调研测试历史试题(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 544.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 14:26:29 | ||

图片预览

文档简介

江苏省扬州市2021届高三下学期期初调研测试

历史试题

注

意

事

项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1.本试卷共5页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。

2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。

3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。

4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动。请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。

1.“一种制度的改革,一定因为经济方面发生新变化,可是旧的传统习惯,也还有不可忽视的反抗力量。”下列历史现象最能体现这一观点的是

A.秦朝确立郡县制

B.唐朝设三省六部制

C.西周建立分封制

D.元朝推行行省制度

2.明初苏州城“邑里萧然,生计鲜薄”,到明中期已“迥若异境”“愈益繁盛”,生活变得奢华铺张起来,时人指出“吴俗尚侈,古则然也,而今为尤甚”。这从本质上反映了

A.苏州有崇尚奢华的传统

B.明朝官方对社会治理不重视

C.苏州成为全国经济中心

D.经济发展影响社会风气变迁

3.1957年在西安灞桥一座汉墓中出土的铜镜上揭下一片麻类纤维,有人称为“灞桥纸”。当时轻工业部造纸所研究后,认为它不是纸,是一层被压成薄片的麻絮,是铜镜下的垫物。由此可知

A.西汉时期尚未出现纸

B.文物品类需要进行准确鉴别

C.纸张的用途较为广泛

D.历史研究必须依靠科学技术

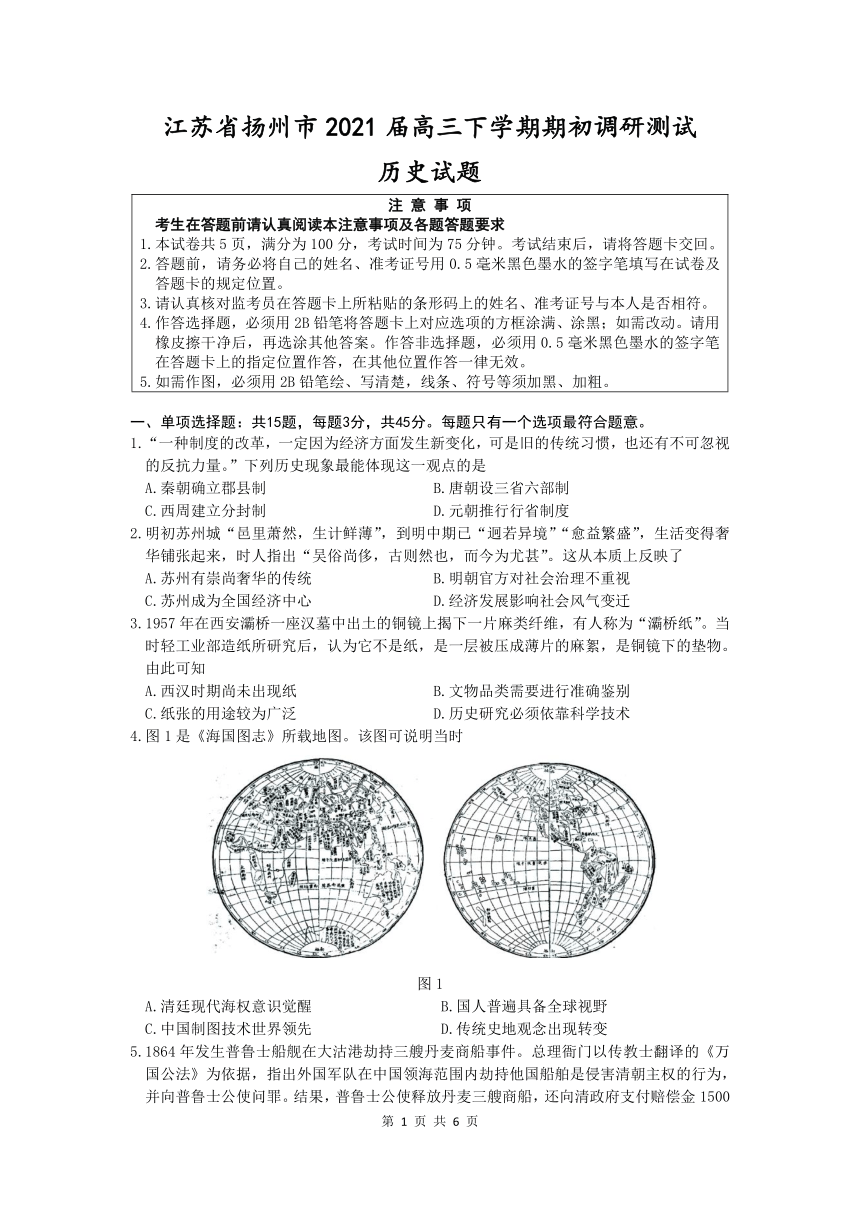

4.图1是《海国图志》所载地图。该图可说明当时

图1

A.清廷现代海权意识觉醒

B.国人普遍具备全球视野

C.中国制图技术世界领先

D.传统史地观念出现转变

5.1864年发生普鲁士船舰在大沽港劫持三艘丹麦商船事件。总理衙门以传教士翻译的《万国公法》为依据,指出外国军队在中国领海范围内劫持他国船舶是侵害清朝主权的行为,并向普鲁士公使问罪。结果,普鲁士公使释放丹麦三艘商船,还向清政府支付赔偿金1500美金。据此可以看出清廷

A.与丹麦形成军事同盟

B.利用国际法则维护自身权益

C.外交上奉行中立政策

D.摒弃华夷秩序的传统世界观

6.张謇认为“中国须兴实业,其责任须士大夫先之”。甲午战争后,他毅然辞官,以状元身份投身近代工商业。张謇的经历折射出

A.传统士人身份转型

B.士绅之间界限分明

C.新式学人投身实业

D.义利合一传统悠久

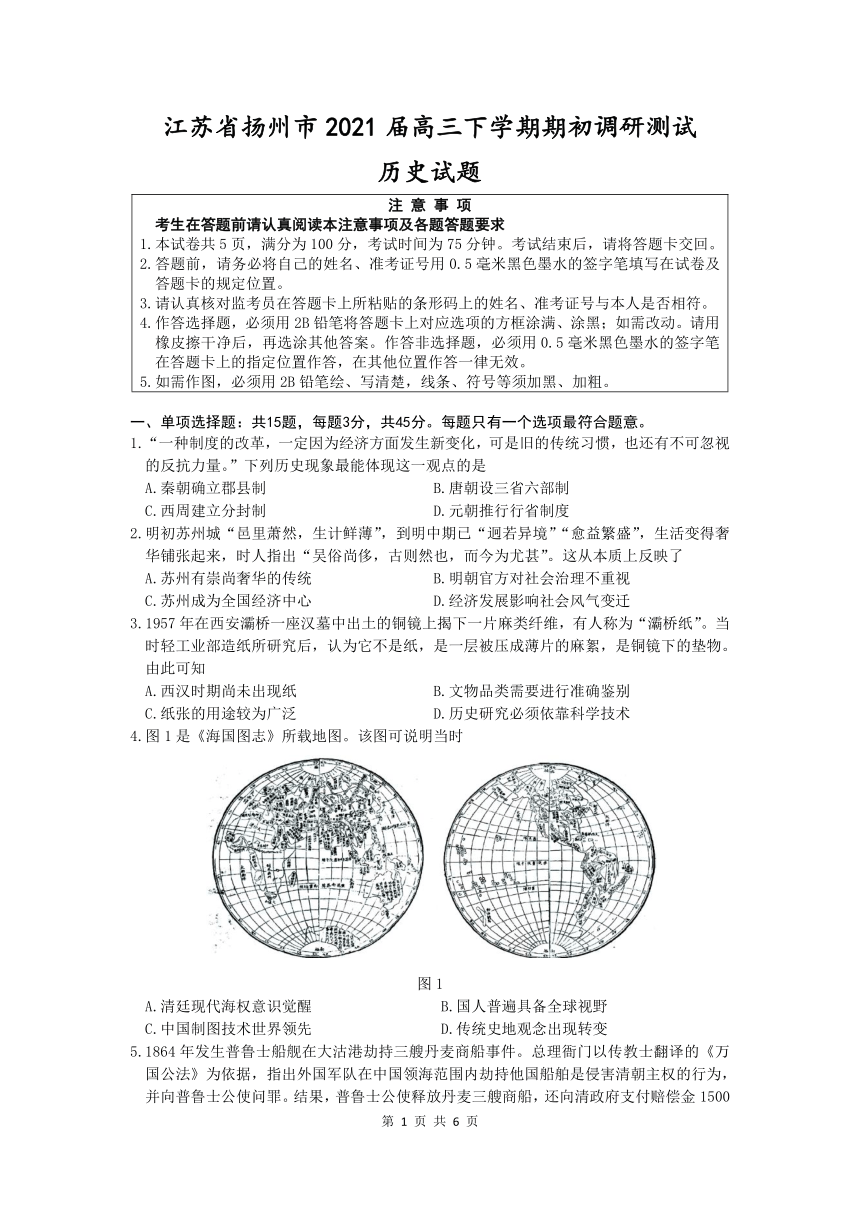

7.图2是一幅时事漫画,该漫画旨在

A.引领关注民生的创作柔情

B.鼓舞甘于奉献的生产热情

C.激发团结一致的抗战豪情

D.增进互助改造的合作友情

图2

8.1953年2月毛泽东强调:“我们要进行伟大的五年计划建设,工作很艰苦,经验又不够,因此要学习苏联的先进经验……对于那些在这个问题上因不了解而产生抵触情绪的人,应该说服他们。就是说,应该在全国掀起一个学习苏联的高潮,来建设我们的国家。”这一时期对苏联的学习

A.开启了接受外援的历程

B.促成了中苏同盟关系的建立

C.推动了苏联模式的移植

D.加剧了国民经济调整的困难

9.1971年7月,美国总统尼克松宣布将访问中华人民共和国,8月,尼克松宣布美国放弃金本位,准许美元随其他货币汇率浮动。日本称这两件事为“尼克松震撼”。“尼克松震撼”直接

A.促使美国经济走出了“滞胀”

B.推动了日本对华政策转向

C.致使日美同盟关系逐步解体

D.遏制了日本谋求大国地位

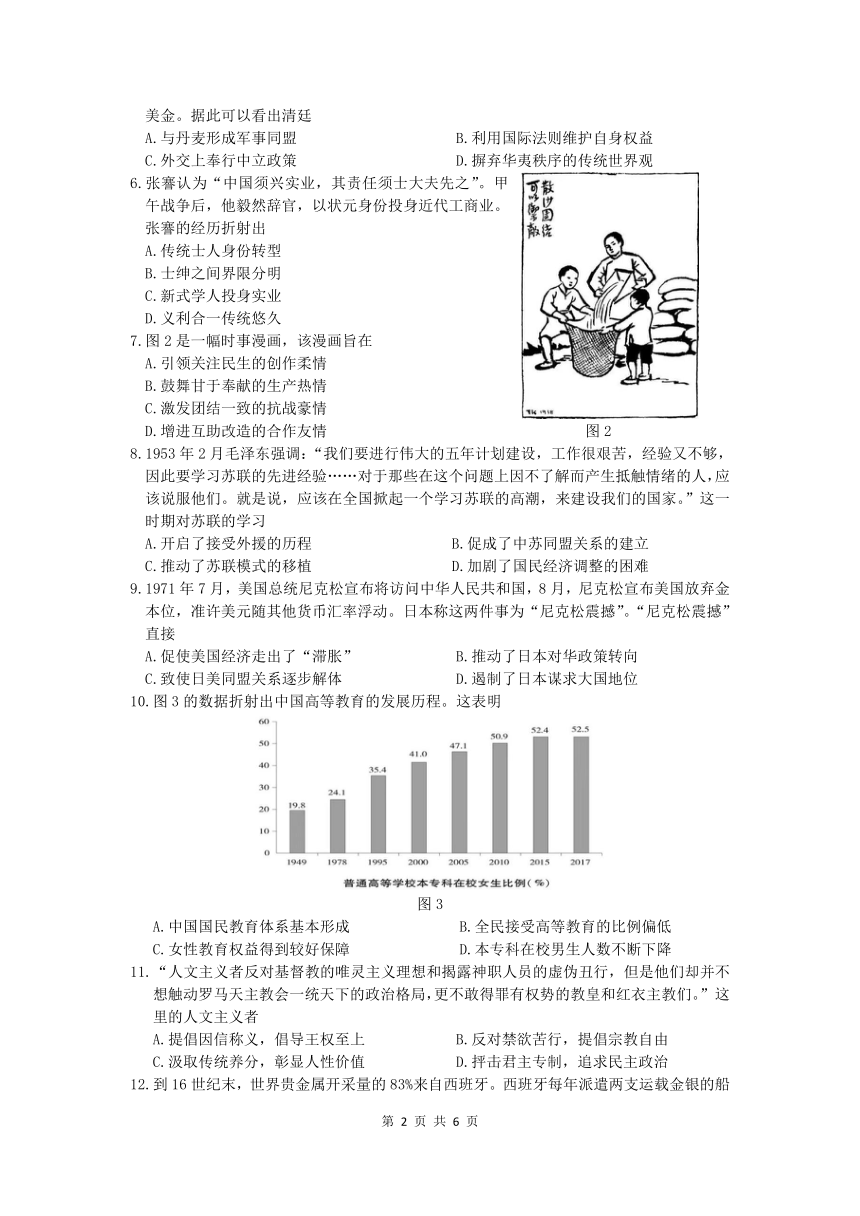

10.图3的数据折射出中国高等教育的发展历程。这表明

图3

A.中国国民教育体系基本形成

B.全民接受高等教育的比例偏低

C.女性教育权益得到较好保障

D.本专科在校男生人数不断下降

11.“人文主义者反对基督教的唯灵主义理想和揭露神职人员的虚伪丑行,但是他们却并不想触动罗马天主教会一统天下的政治格局,更不敢得罪有权势的教皇和红衣主教们。”

这里的人文主义者

A.提倡因信称义,倡导王权至上

B.反对禁欲苦行,提倡宗教自由

C.汲取传统养分,彰显人性价值

D.抨击君主专制,追求民主政治

12.到16世纪末,世界贵金属开采量的83%来自西班牙。西班牙每年派遣两支运载金银的船队来往于美洲与本土之间。1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银。这导致西班牙

A.国力增强,成为世界工业强国

B.资本积累,引发本国经济转型

C.贸易发达,成为世界市场中心

D.物价上涨,加速社会阶层分化

13.安妮女王当政后,曾将否决权作为手中的法宝来对抗议会。但自1707年否决苏格兰议会通过的民兵法案后,她再也没有行使过这一权力。安妮女王成为英国历史上最后一位行使否决权的君主。这表明英国

A.国王已失去行政大权

B.议会主权原则开始确立

C.责任内阁制已经形成

D.议会的立法权得到加强

14.有学者认为:“这部著作对宇宙体系进行的分析,其叙述之深刻,结构之严谨,令同时代人惊叹不已……直到19世纪末,它一直是物理学领域中每个工作者的纲领。”该著作提出的理论

A.揭示了基本的宇宙法则

B.奠定了经典力学的基础

C.解决了热辐射理论疑点

D.阐明了时空的本质属性

15.西方某文学流派“作品充满神秘色彩,虽然不排斥现实主义描写,但它描写现实,纯粹是要烘托、抒发作家的爱与憎以及他向往中的主观世界。”最符合上述创作风格的作品是

A.《巴黎圣母院》

B.《人间喜剧》

C.《母亲》

D.《老人与海》

二、非选择题:共4题,共55分。

16.(18分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

张载曾说“为万世开太平”,就是士大夫们表明自己的一种面向未来、治理现在的气概,一种家国天下的责任。他们通过发现和提出与过去不同的解释形成了新思想,比如《尚书·洪范》中,到唐为止一直以来的儒教认为是表现天帝赐王天命的句子,被解释成从尧到舜、从舜到禹的王者之间的王权转让。不论是王安石还是程颐,都拼命向皇帝进言,要以尧舜为榜样治国。他们强调经书中所要求的诚意、正心、修身等德目是皇帝和士大夫都应该具备的,换言之,皇帝成为与士大夫同样的存在,被要求具有同样的伦理道德。士人的人生理想当时是以优异成绩科举合格,然后辅佐皇帝、治理天下国家。他们主张自下而上,也就是通过家庭和地方组成社会秩序的基础,来促使王朝统治体系的安定。

——摘编自【日】小岛毅《宋朝:中国思想与宗教的奔流》

材料二

泰州学派创始人王艮(1483-1541)出身灶丁,早年以商贩为生,三十八岁始就学于王阳明门下。王艮虽然继承了王学的一些基本理论和命题,但他在学习过程中,“时时不满其师说”,提出一些颇具独创性的看法。王艮认为“圣人之道,无异于百姓日用”,将神圣性的“道”与百姓的穿衣吃饭等日常生活联系起来。王艮的“格物”是以“安身立本”为核心,他指出:“物格,知本也。”在此基础上,他还进一步提出“尊身”的观点:“身与道原是一件。至尊者此道,至尊者此身。须道尊身尊,才是至善。”这种思想包含着维护个体生存权利和人性尊严的意义,对明朝中后期思想文化影响甚巨。

——摘编自王天有、高寿仙《明史:多重性格的时代》

(1)据材料一,指出宋代士大夫群体表现出的价值取向,概括他们参与治理的主要方式(8分)

(2)据材料二,指出王艮心学思想独创性的表现并分析导致这些表现的原因。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简要评析宋明儒学。(4分)

17.(13分)阅读材料,完成下列要求:

材料

图4

图5

根据图4、图5信息,选择合适视角并结合所学知识予以说明。

(要求:表述成文,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

18A.(12分)【历史上重大改革回眸】

材料

明治以前的日本是一种诸藩林立、天皇虚位的“封建”状态,而维新就是要“大政奉还”(诸侯向天皇交还权力)、“废藩置县”。藩权消除后皇权反倒坐大,并经其后的发展,使日本走上军部鸱张(音chī,嚣张、专权)、天皇独断,以举国体制穷兵黩武造就“虎狼之师”的军国主义之路。以福泽谕吉为代表的日本式启蒙思想家,一方面鼓吹子女独立于父母、家臣独立于藩主、个人独立于群体,另一方面,又宣传无条件忠于天皇。于是福泽谕吉的“自由”与“个人独立”,其具体含义就变成独立于藩主,而效忠于国家;独立于本家族,而效忠于天皇;总之是独立于小共同体,而依附于大共同体。后之流风所及,连所谓婚姻自主、个性解放等等,也都是叫人从“父母的人”变成“天皇的人”,而非成为真正自主的、无论对大小共同体均拥有充分权利的现代公民、真正独立的人。日本式的“个人自由”就这样与“军国主义”成为二位一体的怪胎。随着军国主义在福泽谕吉身后的继续发展,强大起来的日本从学习西方变成了对抗西方,福泽时代的“脱亚入欧”也变成了皇道派敌视欧美的“大东亚主义”。

——摘编自秦晖《日本式自由主义:“个人独立”如何接轨“军国主义”》

(1)据材料并结合所学知识,概括明治维新时期日本国家政治体制与发展战略的变化。(6分)

(2)据材料,指出福泽谕吉式“自由主义”的内涵并作简要评价。(6分)

B.(12分)【中外历史人物评说】

材料?

1945年中共六届七中全会(扩大)通过的《关于若干历史问题的决议》和1981

年中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下均简称《历史决议》),是中国共产党在不同历史时期形成的两个重要文献。第一个《历史决议》从1941年9月开始起草到正式通过,历时近4年。毛泽东指出:“这个决议案写过多少次,经过三翻四复的研究,经过多少双眼睛看”,“这个决议不但是领导机关内部的,而且是全党性质的,同全国人民有关联的,对全党与全民负责的。如果讲得合乎事实,在观念形态上再现了二十四年的历史,就对今后的斗争有利益,对今后党和人民有利益”。第二个《历史决议》从1979年10月底组织起草,到1981年6月通过,历经20个月,邓小平对决议的起草、修改和定稿提纲挈领地发表过谈话、讲话十几次。决议的起草进行了多次深入的讨论,参加讨论的范围比第一个《历史决议》更加庞大,不仅充分集中了全党的集体智慧,还在各民主党派和民主人士中征求了意见。起草初衷,如邓小平所指出,也是要“通过这个决议对过去的事情做个基本的总结”,“使这个决议起到像一九四五年那次历史决议所起的作用,就是总结经验,统一思想,团结一致向前看”。

——摘编自张健、任春峰《中国共产党对待自身历史的科学态度》

(1)据材料,概括两个《历史决议》起草过程中所体现的共同特点。(8分)

(2)据材料并结合所学知识,分别说明两个《历史决议》所发挥的历史作用。(4分)

参考答案

一、选择题(共15题,每题3分,共45分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

A

D

B

D

B

A

C

C

题号

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

C

C

D

D

A

A

二、非选择题

16.(18分)

(1)取向:责任意识、家国情怀、道德自觉。(任答两点得2分)

方式:重新解释儒家经典;劝谏君王提升道德修养;

辅佐皇帝治理天下;参与构建社会秩序。(任答3点得6分)

(2)表现:注重“百姓日用”;“格物”贵在“安身立本”;“尊身”“尊道”合一。(任答2点得4分)

原因:社会低层的生活经历;对王阳明学说批判性继承。(2分)

(3)评析:一方面,强调个人道德修养,注重社会责任和历史使命,对明朝中后期思想文化影响巨大;

另一方面,程朱理学成为正统儒学后,维系专制统治,压抑、扼杀人的自然欲求,产生了消极影响。(4分)

17.(13分)

视角

视角解析

环境史

关注人类行为与自然环境互动关系变迁,不仅讨论人类本身的问题,还探讨人与自然环境的关系。

工业化

围绕不同历史阶段工业化的特征、表现及与环境的相互影响,阐释人类对经济发展与环境保护的认识。

全球化

世界日益联系成一个整体,环境问题是一个全球化问题,需要全人类共同治理和应对。

文明观

既关注到工业文明,也关注到生态文明,将人类与自然视为生命共同体。

发展观

从以牺牲环境为代价的传统发展观到人与自然和谐共处的科学发展观。

……

……

评分要求

等级

赋分

要求

一等

11-13分

论题明确;能从2-3个视角或同一视角的2-3个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑严密,表述清楚完整。

二等

7-10分

论题明确;能从1-2个视角或同一视角的1-2个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑严密,表述清楚完整。

三等

4-6分

论题比较明确;能从1个视角或同一视角的1个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑比较严密,表述清楚比较完整。

四等

0-3分

论题不明确;不能合理提出论据进行论证,表述不清楚。

18A.(12分)

(1)体制:从幕藩体制到以天皇为中心的集权体制。(2分)

战略:从向西方学习到对抗西方;从以改革促发展到以战争促发展。(4分)

(2)内涵:个人独立于藩主,而效忠于国家;

个人独立于本家族,而效忠于天皇;

个人独立于小共同体,而依附于大共同体;(3分)

评价:推动了日本国民思想启蒙和个性解放;

使国民成为日本军国主义和对外扩张的工具;

对现代公民意识缺乏足够的认识和自觉。(3分)

18B.(12分)

(1)特点:历时相对较长;充分发扬民主;体现集体智慧;对党和人民负责;

坚持实事求是;总结经验,凝聚共识,着眼长远。(任意1点得2分,共8分)

(2)作用:第一个《历史决议》推动了全民族抗战和新民主主义革命的胜利;(2分)

第二个《历史决议》推动了改革开放和社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。(2分)

(

第

5

页

共

5

页

)

历史试题

注

意

事

项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1.本试卷共5页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。

2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。

3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。

4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动。请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。

1.“一种制度的改革,一定因为经济方面发生新变化,可是旧的传统习惯,也还有不可忽视的反抗力量。”下列历史现象最能体现这一观点的是

A.秦朝确立郡县制

B.唐朝设三省六部制

C.西周建立分封制

D.元朝推行行省制度

2.明初苏州城“邑里萧然,生计鲜薄”,到明中期已“迥若异境”“愈益繁盛”,生活变得奢华铺张起来,时人指出“吴俗尚侈,古则然也,而今为尤甚”。这从本质上反映了

A.苏州有崇尚奢华的传统

B.明朝官方对社会治理不重视

C.苏州成为全国经济中心

D.经济发展影响社会风气变迁

3.1957年在西安灞桥一座汉墓中出土的铜镜上揭下一片麻类纤维,有人称为“灞桥纸”。当时轻工业部造纸所研究后,认为它不是纸,是一层被压成薄片的麻絮,是铜镜下的垫物。由此可知

A.西汉时期尚未出现纸

B.文物品类需要进行准确鉴别

C.纸张的用途较为广泛

D.历史研究必须依靠科学技术

4.图1是《海国图志》所载地图。该图可说明当时

图1

A.清廷现代海权意识觉醒

B.国人普遍具备全球视野

C.中国制图技术世界领先

D.传统史地观念出现转变

5.1864年发生普鲁士船舰在大沽港劫持三艘丹麦商船事件。总理衙门以传教士翻译的《万国公法》为依据,指出外国军队在中国领海范围内劫持他国船舶是侵害清朝主权的行为,并向普鲁士公使问罪。结果,普鲁士公使释放丹麦三艘商船,还向清政府支付赔偿金1500美金。据此可以看出清廷

A.与丹麦形成军事同盟

B.利用国际法则维护自身权益

C.外交上奉行中立政策

D.摒弃华夷秩序的传统世界观

6.张謇认为“中国须兴实业,其责任须士大夫先之”。甲午战争后,他毅然辞官,以状元身份投身近代工商业。张謇的经历折射出

A.传统士人身份转型

B.士绅之间界限分明

C.新式学人投身实业

D.义利合一传统悠久

7.图2是一幅时事漫画,该漫画旨在

A.引领关注民生的创作柔情

B.鼓舞甘于奉献的生产热情

C.激发团结一致的抗战豪情

D.增进互助改造的合作友情

图2

8.1953年2月毛泽东强调:“我们要进行伟大的五年计划建设,工作很艰苦,经验又不够,因此要学习苏联的先进经验……对于那些在这个问题上因不了解而产生抵触情绪的人,应该说服他们。就是说,应该在全国掀起一个学习苏联的高潮,来建设我们的国家。”这一时期对苏联的学习

A.开启了接受外援的历程

B.促成了中苏同盟关系的建立

C.推动了苏联模式的移植

D.加剧了国民经济调整的困难

9.1971年7月,美国总统尼克松宣布将访问中华人民共和国,8月,尼克松宣布美国放弃金本位,准许美元随其他货币汇率浮动。日本称这两件事为“尼克松震撼”。“尼克松震撼”直接

A.促使美国经济走出了“滞胀”

B.推动了日本对华政策转向

C.致使日美同盟关系逐步解体

D.遏制了日本谋求大国地位

10.图3的数据折射出中国高等教育的发展历程。这表明

图3

A.中国国民教育体系基本形成

B.全民接受高等教育的比例偏低

C.女性教育权益得到较好保障

D.本专科在校男生人数不断下降

11.“人文主义者反对基督教的唯灵主义理想和揭露神职人员的虚伪丑行,但是他们却并不想触动罗马天主教会一统天下的政治格局,更不敢得罪有权势的教皇和红衣主教们。”

这里的人文主义者

A.提倡因信称义,倡导王权至上

B.反对禁欲苦行,提倡宗教自由

C.汲取传统养分,彰显人性价值

D.抨击君主专制,追求民主政治

12.到16世纪末,世界贵金属开采量的83%来自西班牙。西班牙每年派遣两支运载金银的船队来往于美洲与本土之间。1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银。这导致西班牙

A.国力增强,成为世界工业强国

B.资本积累,引发本国经济转型

C.贸易发达,成为世界市场中心

D.物价上涨,加速社会阶层分化

13.安妮女王当政后,曾将否决权作为手中的法宝来对抗议会。但自1707年否决苏格兰议会通过的民兵法案后,她再也没有行使过这一权力。安妮女王成为英国历史上最后一位行使否决权的君主。这表明英国

A.国王已失去行政大权

B.议会主权原则开始确立

C.责任内阁制已经形成

D.议会的立法权得到加强

14.有学者认为:“这部著作对宇宙体系进行的分析,其叙述之深刻,结构之严谨,令同时代人惊叹不已……直到19世纪末,它一直是物理学领域中每个工作者的纲领。”该著作提出的理论

A.揭示了基本的宇宙法则

B.奠定了经典力学的基础

C.解决了热辐射理论疑点

D.阐明了时空的本质属性

15.西方某文学流派“作品充满神秘色彩,虽然不排斥现实主义描写,但它描写现实,纯粹是要烘托、抒发作家的爱与憎以及他向往中的主观世界。”最符合上述创作风格的作品是

A.《巴黎圣母院》

B.《人间喜剧》

C.《母亲》

D.《老人与海》

二、非选择题:共4题,共55分。

16.(18分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

张载曾说“为万世开太平”,就是士大夫们表明自己的一种面向未来、治理现在的气概,一种家国天下的责任。他们通过发现和提出与过去不同的解释形成了新思想,比如《尚书·洪范》中,到唐为止一直以来的儒教认为是表现天帝赐王天命的句子,被解释成从尧到舜、从舜到禹的王者之间的王权转让。不论是王安石还是程颐,都拼命向皇帝进言,要以尧舜为榜样治国。他们强调经书中所要求的诚意、正心、修身等德目是皇帝和士大夫都应该具备的,换言之,皇帝成为与士大夫同样的存在,被要求具有同样的伦理道德。士人的人生理想当时是以优异成绩科举合格,然后辅佐皇帝、治理天下国家。他们主张自下而上,也就是通过家庭和地方组成社会秩序的基础,来促使王朝统治体系的安定。

——摘编自【日】小岛毅《宋朝:中国思想与宗教的奔流》

材料二

泰州学派创始人王艮(1483-1541)出身灶丁,早年以商贩为生,三十八岁始就学于王阳明门下。王艮虽然继承了王学的一些基本理论和命题,但他在学习过程中,“时时不满其师说”,提出一些颇具独创性的看法。王艮认为“圣人之道,无异于百姓日用”,将神圣性的“道”与百姓的穿衣吃饭等日常生活联系起来。王艮的“格物”是以“安身立本”为核心,他指出:“物格,知本也。”在此基础上,他还进一步提出“尊身”的观点:“身与道原是一件。至尊者此道,至尊者此身。须道尊身尊,才是至善。”这种思想包含着维护个体生存权利和人性尊严的意义,对明朝中后期思想文化影响甚巨。

——摘编自王天有、高寿仙《明史:多重性格的时代》

(1)据材料一,指出宋代士大夫群体表现出的价值取向,概括他们参与治理的主要方式(8分)

(2)据材料二,指出王艮心学思想独创性的表现并分析导致这些表现的原因。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简要评析宋明儒学。(4分)

17.(13分)阅读材料,完成下列要求:

材料

图4

图5

根据图4、图5信息,选择合适视角并结合所学知识予以说明。

(要求:表述成文,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

18A.(12分)【历史上重大改革回眸】

材料

明治以前的日本是一种诸藩林立、天皇虚位的“封建”状态,而维新就是要“大政奉还”(诸侯向天皇交还权力)、“废藩置县”。藩权消除后皇权反倒坐大,并经其后的发展,使日本走上军部鸱张(音chī,嚣张、专权)、天皇独断,以举国体制穷兵黩武造就“虎狼之师”的军国主义之路。以福泽谕吉为代表的日本式启蒙思想家,一方面鼓吹子女独立于父母、家臣独立于藩主、个人独立于群体,另一方面,又宣传无条件忠于天皇。于是福泽谕吉的“自由”与“个人独立”,其具体含义就变成独立于藩主,而效忠于国家;独立于本家族,而效忠于天皇;总之是独立于小共同体,而依附于大共同体。后之流风所及,连所谓婚姻自主、个性解放等等,也都是叫人从“父母的人”变成“天皇的人”,而非成为真正自主的、无论对大小共同体均拥有充分权利的现代公民、真正独立的人。日本式的“个人自由”就这样与“军国主义”成为二位一体的怪胎。随着军国主义在福泽谕吉身后的继续发展,强大起来的日本从学习西方变成了对抗西方,福泽时代的“脱亚入欧”也变成了皇道派敌视欧美的“大东亚主义”。

——摘编自秦晖《日本式自由主义:“个人独立”如何接轨“军国主义”》

(1)据材料并结合所学知识,概括明治维新时期日本国家政治体制与发展战略的变化。(6分)

(2)据材料,指出福泽谕吉式“自由主义”的内涵并作简要评价。(6分)

B.(12分)【中外历史人物评说】

材料?

1945年中共六届七中全会(扩大)通过的《关于若干历史问题的决议》和1981

年中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下均简称《历史决议》),是中国共产党在不同历史时期形成的两个重要文献。第一个《历史决议》从1941年9月开始起草到正式通过,历时近4年。毛泽东指出:“这个决议案写过多少次,经过三翻四复的研究,经过多少双眼睛看”,“这个决议不但是领导机关内部的,而且是全党性质的,同全国人民有关联的,对全党与全民负责的。如果讲得合乎事实,在观念形态上再现了二十四年的历史,就对今后的斗争有利益,对今后党和人民有利益”。第二个《历史决议》从1979年10月底组织起草,到1981年6月通过,历经20个月,邓小平对决议的起草、修改和定稿提纲挈领地发表过谈话、讲话十几次。决议的起草进行了多次深入的讨论,参加讨论的范围比第一个《历史决议》更加庞大,不仅充分集中了全党的集体智慧,还在各民主党派和民主人士中征求了意见。起草初衷,如邓小平所指出,也是要“通过这个决议对过去的事情做个基本的总结”,“使这个决议起到像一九四五年那次历史决议所起的作用,就是总结经验,统一思想,团结一致向前看”。

——摘编自张健、任春峰《中国共产党对待自身历史的科学态度》

(1)据材料,概括两个《历史决议》起草过程中所体现的共同特点。(8分)

(2)据材料并结合所学知识,分别说明两个《历史决议》所发挥的历史作用。(4分)

参考答案

一、选择题(共15题,每题3分,共45分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

A

D

B

D

B

A

C

C

题号

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

C

C

D

D

A

A

二、非选择题

16.(18分)

(1)取向:责任意识、家国情怀、道德自觉。(任答两点得2分)

方式:重新解释儒家经典;劝谏君王提升道德修养;

辅佐皇帝治理天下;参与构建社会秩序。(任答3点得6分)

(2)表现:注重“百姓日用”;“格物”贵在“安身立本”;“尊身”“尊道”合一。(任答2点得4分)

原因:社会低层的生活经历;对王阳明学说批判性继承。(2分)

(3)评析:一方面,强调个人道德修养,注重社会责任和历史使命,对明朝中后期思想文化影响巨大;

另一方面,程朱理学成为正统儒学后,维系专制统治,压抑、扼杀人的自然欲求,产生了消极影响。(4分)

17.(13分)

视角

视角解析

环境史

关注人类行为与自然环境互动关系变迁,不仅讨论人类本身的问题,还探讨人与自然环境的关系。

工业化

围绕不同历史阶段工业化的特征、表现及与环境的相互影响,阐释人类对经济发展与环境保护的认识。

全球化

世界日益联系成一个整体,环境问题是一个全球化问题,需要全人类共同治理和应对。

文明观

既关注到工业文明,也关注到生态文明,将人类与自然视为生命共同体。

发展观

从以牺牲环境为代价的传统发展观到人与自然和谐共处的科学发展观。

……

……

评分要求

等级

赋分

要求

一等

11-13分

论题明确;能从2-3个视角或同一视角的2-3个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑严密,表述清楚完整。

二等

7-10分

论题明确;能从1-2个视角或同一视角的1-2个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑严密,表述清楚完整。

三等

4-6分

论题比较明确;能从1个视角或同一视角的1个层次结合相关史实进行论证,论证逻辑比较严密,表述清楚比较完整。

四等

0-3分

论题不明确;不能合理提出论据进行论证,表述不清楚。

18A.(12分)

(1)体制:从幕藩体制到以天皇为中心的集权体制。(2分)

战略:从向西方学习到对抗西方;从以改革促发展到以战争促发展。(4分)

(2)内涵:个人独立于藩主,而效忠于国家;

个人独立于本家族,而效忠于天皇;

个人独立于小共同体,而依附于大共同体;(3分)

评价:推动了日本国民思想启蒙和个性解放;

使国民成为日本军国主义和对外扩张的工具;

对现代公民意识缺乏足够的认识和自觉。(3分)

18B.(12分)

(1)特点:历时相对较长;充分发扬民主;体现集体智慧;对党和人民负责;

坚持实事求是;总结经验,凝聚共识,着眼长远。(任意1点得2分,共8分)

(2)作用:第一个《历史决议》推动了全民族抗战和新民主主义革命的胜利;(2分)

第二个《历史决议》推动了改革开放和社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。(2分)

(

第

5

页

共

5

页

)

同课章节目录