吴汉何曾杀妻

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

语文版九年级语文第三单元

罗贯中《三国演义》笔下的曹操是奸诈、残忍、任性、多疑的反面人物典型。

“奸雄”

陈寿《三国志》认为曹操在三国历史上“明略最优”,“揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶”。曹操御军三十余年,但手不释卷,登高必赋,长于诗文、草书、围棋。生活节俭,不好华服。与人议论,谈笑风生。“勋劳宜赏,不吝千金;无功望施,分毫不与”。他是中国历史上第一流的政治家、军事家、文学家。

曹操是一个什么样的人?

—————

“英雄”

语文版九年级语文第三单元

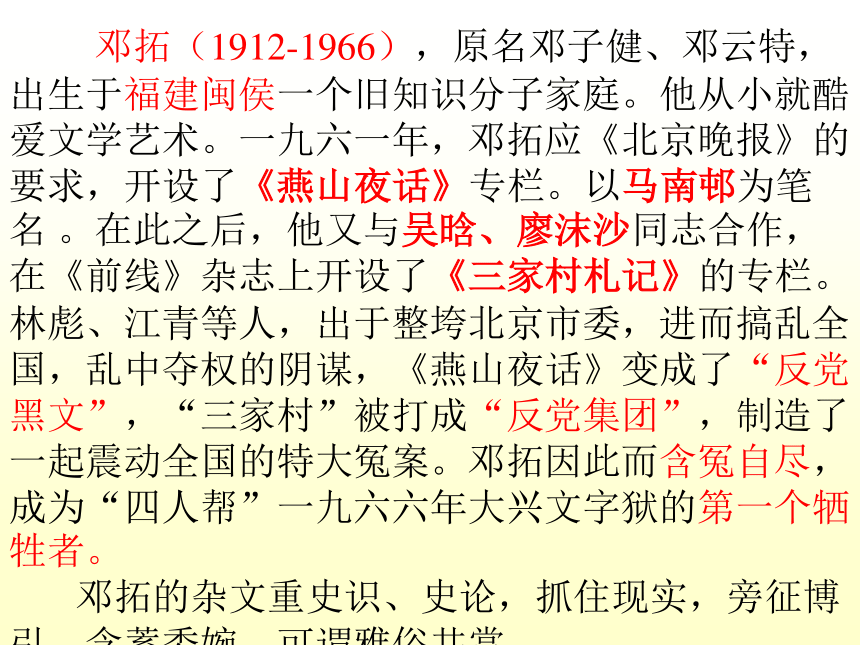

邓拓(1912-1966)

邓拓(1912-1966),原名邓子健、邓云特,出生于福建闽侯一个旧知识分子家庭。他从小就酷爱文学艺术。一九六一年,邓拓应《北京晚报》的要求,开设了《燕山夜话》专栏。以马南邨为笔名 。在此之后,他又与吴晗、廖沫沙同志合作,在《前线》杂志上开设了《三家村札记》的专栏。 林彪、江青等人,出于整垮北京市委,进而搞乱全国,乱中夺权的阴谋,《燕山夜话》变成了“反党黑文”,“三家村”被打成“反党集团”,制造了一起震动全国的特大冤案。邓拓因此而含冤自尽,成为“四人帮”一九六六年大兴文字狱的第一个牺牲者。 邓拓的杂文重史识、史论,抓住现实,旁征博引,含蓄委婉,可谓雅俗共赏。

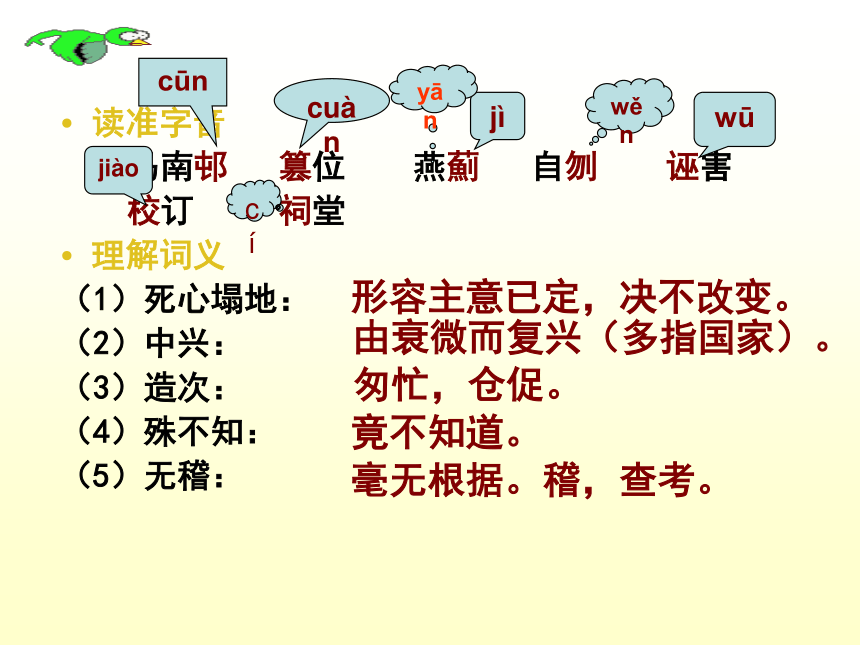

读准字音

马南邨 篡位 燕薊 自刎 诬害

校订 祠堂

理解词义

(1)死心塌地:

(2)中兴:

(3)造次:

(4)殊不知:

(5)无稽:

毫无根据。稽,查考。

竟不知道。

由衰微而复兴(多指国家)。

形容主意已定,决不改变。

匆忙,仓促。

cūn

cuàn

jì

wěn

wū

jiào

cí

yān

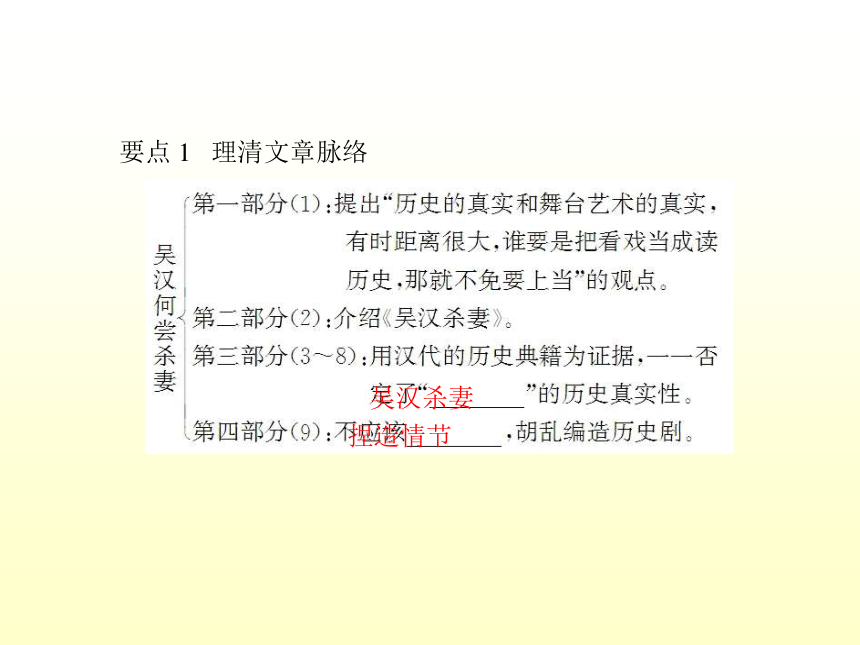

本文是一篇驳论文,作者以丰富的史料,批驳了“吴汉杀

妻”的说法,有力论证了“历史的真实和舞台艺术的真实,有

时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当”的

观点,从而说明了历史剧的创作原则和创作态度:不可胡编乱

造。

要点 1 理清文章脉络

捏造情节

吴汉杀妻

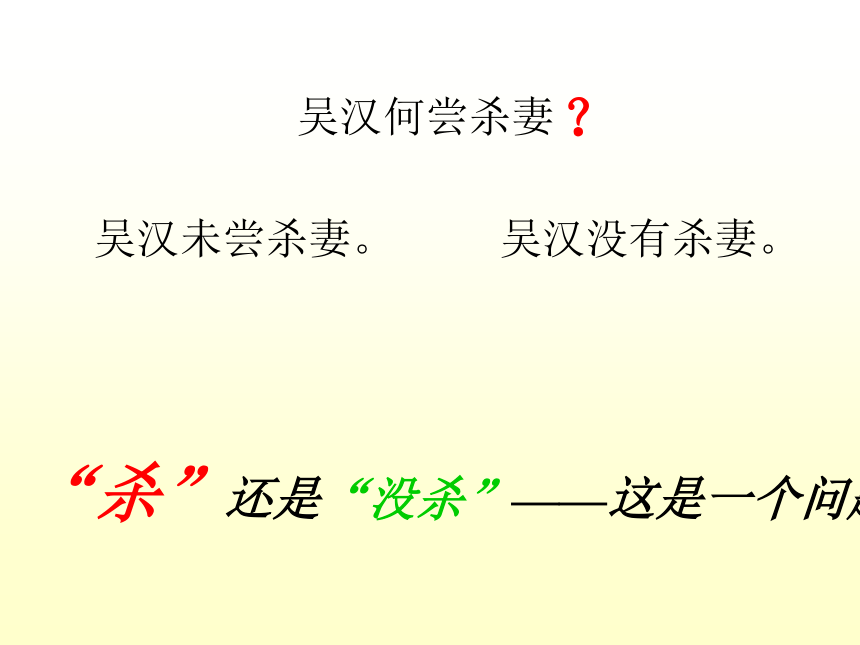

要点 2 分析批驳思路

为了说明吴汉未曾杀妻,作者引用了四则史料,分别从不

同的角度来驳斥《斩经堂》。第一则从吴汉的出身证明吴汉未尝

杀妻;第二则说明_____________________________________

___________________________________________;第三则说明

_____________________________________________________;

第四则从吴汉的为人来看,“杀妻”不可能,如有,史书定要大书

特书,决不至于一字不提。

吴汉夫人的名位正常,没有引起“杀妻”之类

变故的可能

吴汉家庭关系(或“夫妻关系”)很正常,

看不出有“杀妻”之类的变故

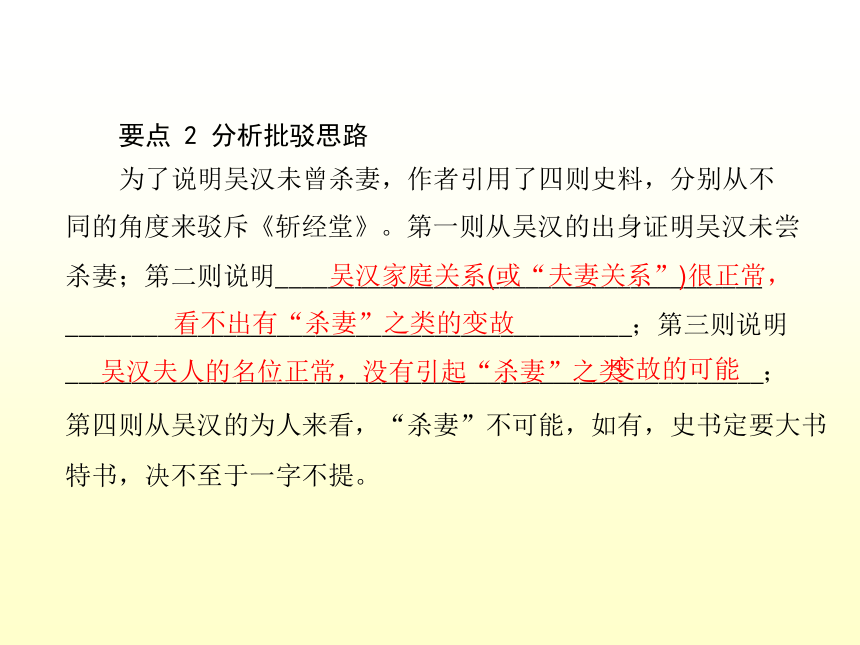

吴汉何尝杀妻

?

吴汉未尝杀妻。

吴汉没有杀妻。

“杀”还是“没杀”——这是一个问题!

作者用一个问句做题目,是为了造成悬念,吸引人们的注意力,而且它本身就是答案,读者一目了然。

课 题 释 疑

思 考 探 究

作者要否定“吴汉杀妻”的历史真实性,提出哪些论据?你认为作者的论据能说服你吗?哪些论据说服力最强?

《后汉书·吴汉传》的记载:“吴汉字子颜,南

阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以

宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马自

业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”

j

供职

因为

就

匮乏

靠、凭借

从吴汉的出身证明吴汉未尝杀妻。

论 据 一

《后汉书·吴汉传》“汉尝出征,妻子在后买田业。

汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅

乎?遂尽以分与昆弟外家。”

责怪、埋怨

哥哥

吴汉家庭关系或夫妻关系很正常,看不出有“杀妻”之类的变故。

之

论 据 二

汉代刘珍的《东观记》:“汉但修里宅,不起

第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”

只

大宅子

吴汉夫人的名位正常,没有引起“杀妻”之类变故的可能。

论 据 三

《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,

造次不能以辞自达”。

匆忙、仓促

从吴汉的为人来看,“杀妻”不可能。如有,史书定要大书特书,决不至于一字不提。

论 据 四

课文用以否定“吴汉杀妻”的历史真实性的论据既有具体的史料,又有对于史料的总体把握。具体的史料有四则,第一则是关于吴汉生平的,第二则和第三则是关于吴汉家庭关系的,第四则是关于吴汉为人的。然而最主要的,具有根本意义的是对于史料的总体把握,即“在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓`吴汉杀妻’的事实根据”。

探 究 小 结

《吴汉杀妻》这一出戏造成的最直接的后果是什么?

完全是无中生有强加在吴汉的头上,以为这样就可以抬高吴汉的身价,其实反而诬害了吴汉。

如果吴汉确曾杀妻,那么《后汉书》必有记载

《后汉书》没有吴汉杀妻的记载

所以,吴汉未尝杀妻

探究:上述论据是如何推理出“吴汉杀妻”的结论的?

本文的论据和结论可组成如下推理:

“如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那末,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。”

演绎是从一般性的前提推论出个别性结论的方法,先假说,后求证,这是从一般到个别,推论和判断个别事例的认识方法。

演绎论证

例:

大前提 : “凡金属都可以导电”、

小前提 : “铁是金属”,

结论: “所以铁能导电”。

归 纳 总 结

演绎论证在逻辑学中称为三段论式。运用演绎论证最要紧的是作为论据的一般原理(即大前提)必须正确。

例如毛泽东在《为人民服务》一文中,在评价张思德的死时这样写道:人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”为人民利益而死。就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削阶级和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

上例就是典型的演绎论证。“为人民利益而死,就比泰山还重”是大前提(一般事理);“张思德同志是为人’民利益而死的”是小前提(个别事物);张思德的死“是比泰山还要重的”是结论。

演绎推理在几种推理中可靠性最大,所以演绎论证说服力最强,在科技论文中得到广泛应用。科技文献大量的公式推导,也都是演绎论证。

归纳论证:

归纳是从个别性的前提推论出一般性结论的方法,先摆事实,后求结论,这是从个别到一般,寻求事物普遍特征的认识方法。

这两种推理的思维方向是相反的。

1、大前提:所有干部都必须学习科学发展观,

小前提:他是干部,

结论:

2、大前提:如果天气燥热就会下雨,

小前提:今天很燥热,

结论:

3、大前提:学生的学习成绩不好,或者由于基础差,或者由于教师辅导不够,或者由于注意力不集中。

小前提:王昆的学习成绩不好,不是由于基础差,也不是由于教师辅导不够,

结论:

他必须学习科学发展观。

今天会下雨。

王昆的学习成绩不好是由于注意力不集中。

思 考 探 究

画出本文的观点和作者对历史剧创作原则的基本看法。

观点:

“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大”

结论:

“历史剧不能胡编乱造”

杀妻《后汉书》必记

《后汉书》没有记载

所以吴汉未尝杀妻

演绎论证

论据充分

内涵丰富

小 结

1、作者通过否定旧戏《斩经堂》中吴汉杀妻的历史真实性,阐述了“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当”的观点,并告诫人们“不能胡编乱造历史剧”。

2、从语言层面看,本文的价值主要在于以下两个方面:

——引述剧情的简洁

——对于史料的分析

结合看过的戏说历史的电视剧,以“我看戏说”为题,谈谈自己对这类作品的创作原则或社会效应的看法。

附文赏读:

国人还有“心灵的故乡”吗?

——胡编乱改历史剧愈演愈烈

在社会各界对电视连续剧《走向共和》和新编小说《沙家滨》广泛质疑的时候,有消息传来,新拍电视连续剧《林海雪原》正在最后制作,“八一”将与观众见面。在戏说成风的当今文艺界,《林海雪原》会将原著演绎成什么样子.再次成了人们关注的焦点。

新《林海雪原》人物性格和情感戏大大增加,杨子荣被改编成了一个在首长身边做饭的炊事员,聪明、诙谐得像“老油条”,经过艰苦卓绝的剿匪战斗最后成长为一位铁血英雄;剧中还创造了一位女性角色,失落入土匪窝,最后投诚,对杨子荣一往情深……

时下,文艺界胡编历史,戏说、新编经典剧目颇为时髦,“汉奸”变“英雄”、“英雄”变“流氓”屡见不鲜,甚至到了不颠倒黑白、混淆是非不成剧的地步。以至于一些像新《林海雪原》这样的新作还未与人们见面,就引起了种种猜测。

一段时间以来,历史剧翻案之风越来越多,也越做越奇,生性暴戾的雍正皇帝变成了刚正干练、爱民如子的模范;大贪官竟然善良,和蔼,精明,而其贪婪是不得已而为之……《走向共和》更是将歪曲历史演绎到了极致:臭名昭著的李鸿章成了19世纪中国“改革开放”的总设计师,慈禧、袁世凯也都成了出色的政治家,他们都殚精竭虑,具有远见卓识。而维新志士却成了志大才疏的投机分子,不懈追求民主共和的孙中山,看上去却显得有些不识时务、违背纲常、个人英雄主义、唯恐天下不乱……”

一些作品对原有经典著作的改编新编也“蔚然成风”。新编话剧《红岩》中,江姐与许云峰成了一对男欢女爱的情人,叛徒甫志高一口天津话,满嘴骂大街,说江姐“越来越骚”,若招供可以奖励别墅、帅哥……新编小说《沙家浜》面世,更使民怨沸腾,秀外慧中的抗日女英雄阿庆嫂竟成了胡传魁的姘头、郭建光的情妇,成了一个风流成性的“潘金莲”,令人瞠目结舌。照此下去,包公也会被“改造”成为一个贪官,岳飞可以“改造”成为大卖国贼,雷锋也将被“改造”成一个缺德的自私鬼……

作 业

结合看过的戏说历史的电视剧,以“我看戏说”为题,谈谈自己对这类作品的创作原则或社会效应的看法。

语文版九年级语文第三单元

罗贯中《三国演义》笔下的曹操是奸诈、残忍、任性、多疑的反面人物典型。

“奸雄”

陈寿《三国志》认为曹操在三国历史上“明略最优”,“揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶”。曹操御军三十余年,但手不释卷,登高必赋,长于诗文、草书、围棋。生活节俭,不好华服。与人议论,谈笑风生。“勋劳宜赏,不吝千金;无功望施,分毫不与”。他是中国历史上第一流的政治家、军事家、文学家。

曹操是一个什么样的人?

—————

“英雄”

语文版九年级语文第三单元

邓拓(1912-1966)

邓拓(1912-1966),原名邓子健、邓云特,出生于福建闽侯一个旧知识分子家庭。他从小就酷爱文学艺术。一九六一年,邓拓应《北京晚报》的要求,开设了《燕山夜话》专栏。以马南邨为笔名 。在此之后,他又与吴晗、廖沫沙同志合作,在《前线》杂志上开设了《三家村札记》的专栏。 林彪、江青等人,出于整垮北京市委,进而搞乱全国,乱中夺权的阴谋,《燕山夜话》变成了“反党黑文”,“三家村”被打成“反党集团”,制造了一起震动全国的特大冤案。邓拓因此而含冤自尽,成为“四人帮”一九六六年大兴文字狱的第一个牺牲者。 邓拓的杂文重史识、史论,抓住现实,旁征博引,含蓄委婉,可谓雅俗共赏。

读准字音

马南邨 篡位 燕薊 自刎 诬害

校订 祠堂

理解词义

(1)死心塌地:

(2)中兴:

(3)造次:

(4)殊不知:

(5)无稽:

毫无根据。稽,查考。

竟不知道。

由衰微而复兴(多指国家)。

形容主意已定,决不改变。

匆忙,仓促。

cūn

cuàn

jì

wěn

wū

jiào

cí

yān

本文是一篇驳论文,作者以丰富的史料,批驳了“吴汉杀

妻”的说法,有力论证了“历史的真实和舞台艺术的真实,有

时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当”的

观点,从而说明了历史剧的创作原则和创作态度:不可胡编乱

造。

要点 1 理清文章脉络

捏造情节

吴汉杀妻

要点 2 分析批驳思路

为了说明吴汉未曾杀妻,作者引用了四则史料,分别从不

同的角度来驳斥《斩经堂》。第一则从吴汉的出身证明吴汉未尝

杀妻;第二则说明_____________________________________

___________________________________________;第三则说明

_____________________________________________________;

第四则从吴汉的为人来看,“杀妻”不可能,如有,史书定要大书

特书,决不至于一字不提。

吴汉夫人的名位正常,没有引起“杀妻”之类

变故的可能

吴汉家庭关系(或“夫妻关系”)很正常,

看不出有“杀妻”之类的变故

吴汉何尝杀妻

?

吴汉未尝杀妻。

吴汉没有杀妻。

“杀”还是“没杀”——这是一个问题!

作者用一个问句做题目,是为了造成悬念,吸引人们的注意力,而且它本身就是答案,读者一目了然。

课 题 释 疑

思 考 探 究

作者要否定“吴汉杀妻”的历史真实性,提出哪些论据?你认为作者的论据能说服你吗?哪些论据说服力最强?

《后汉书·吴汉传》的记载:“吴汉字子颜,南

阳宛人也。家贫,给事县为亭长。王莽末,以

宾客犯法,乃亡命至渔阳。资用乏,以贩马自

业。往来燕蓟间,所至皆交结豪杰。”

j

供职

因为

就

匮乏

靠、凭借

从吴汉的出身证明吴汉未尝杀妻。

论 据 一

《后汉书·吴汉传》“汉尝出征,妻子在后买田业。

汉还,让之曰:军师在外,吏士不足,何多买田宅

乎?遂尽以分与昆弟外家。”

责怪、埋怨

哥哥

吴汉家庭关系或夫妻关系很正常,看不出有“杀妻”之类的变故。

之

论 据 二

汉代刘珍的《东观记》:“汉但修里宅,不起

第。夫人先死,薄葬小坟,不作祠堂也。”

只

大宅子

吴汉夫人的名位正常,没有引起“杀妻”之类变故的可能。

论 据 三

《后汉书》所载,吴汉“为人质厚少文,

造次不能以辞自达”。

匆忙、仓促

从吴汉的为人来看,“杀妻”不可能。如有,史书定要大书特书,决不至于一字不提。

论 据 四

课文用以否定“吴汉杀妻”的历史真实性的论据既有具体的史料,又有对于史料的总体把握。具体的史料有四则,第一则是关于吴汉生平的,第二则和第三则是关于吴汉家庭关系的,第四则是关于吴汉为人的。然而最主要的,具有根本意义的是对于史料的总体把握,即“在汉代的历史典籍中,完全找不到所谓`吴汉杀妻’的事实根据”。

探 究 小 结

《吴汉杀妻》这一出戏造成的最直接的后果是什么?

完全是无中生有强加在吴汉的头上,以为这样就可以抬高吴汉的身价,其实反而诬害了吴汉。

如果吴汉确曾杀妻,那么《后汉书》必有记载

《后汉书》没有吴汉杀妻的记载

所以,吴汉未尝杀妻

探究:上述论据是如何推理出“吴汉杀妻”的结论的?

本文的论据和结论可组成如下推理:

“如果吴汉确曾杀过王莽的女儿而后投奔刘秀,那末,在《后汉书》上一定要大书特书,夸奖他的忠孝,决不至于一字不提。”

演绎是从一般性的前提推论出个别性结论的方法,先假说,后求证,这是从一般到个别,推论和判断个别事例的认识方法。

演绎论证

例:

大前提 : “凡金属都可以导电”、

小前提 : “铁是金属”,

结论: “所以铁能导电”。

归 纳 总 结

演绎论证在逻辑学中称为三段论式。运用演绎论证最要紧的是作为论据的一般原理(即大前提)必须正确。

例如毛泽东在《为人民服务》一文中,在评价张思德的死时这样写道:人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”为人民利益而死。就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削阶级和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。

上例就是典型的演绎论证。“为人民利益而死,就比泰山还重”是大前提(一般事理);“张思德同志是为人’民利益而死的”是小前提(个别事物);张思德的死“是比泰山还要重的”是结论。

演绎推理在几种推理中可靠性最大,所以演绎论证说服力最强,在科技论文中得到广泛应用。科技文献大量的公式推导,也都是演绎论证。

归纳论证:

归纳是从个别性的前提推论出一般性结论的方法,先摆事实,后求结论,这是从个别到一般,寻求事物普遍特征的认识方法。

这两种推理的思维方向是相反的。

1、大前提:所有干部都必须学习科学发展观,

小前提:他是干部,

结论:

2、大前提:如果天气燥热就会下雨,

小前提:今天很燥热,

结论:

3、大前提:学生的学习成绩不好,或者由于基础差,或者由于教师辅导不够,或者由于注意力不集中。

小前提:王昆的学习成绩不好,不是由于基础差,也不是由于教师辅导不够,

结论:

他必须学习科学发展观。

今天会下雨。

王昆的学习成绩不好是由于注意力不集中。

思 考 探 究

画出本文的观点和作者对历史剧创作原则的基本看法。

观点:

“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大”

结论:

“历史剧不能胡编乱造”

杀妻《后汉书》必记

《后汉书》没有记载

所以吴汉未尝杀妻

演绎论证

论据充分

内涵丰富

小 结

1、作者通过否定旧戏《斩经堂》中吴汉杀妻的历史真实性,阐述了“历史的真实和舞台艺术的真实,有时距离很大,谁要是把看戏当成读历史,那就不免要上当”的观点,并告诫人们“不能胡编乱造历史剧”。

2、从语言层面看,本文的价值主要在于以下两个方面:

——引述剧情的简洁

——对于史料的分析

结合看过的戏说历史的电视剧,以“我看戏说”为题,谈谈自己对这类作品的创作原则或社会效应的看法。

附文赏读:

国人还有“心灵的故乡”吗?

——胡编乱改历史剧愈演愈烈

在社会各界对电视连续剧《走向共和》和新编小说《沙家滨》广泛质疑的时候,有消息传来,新拍电视连续剧《林海雪原》正在最后制作,“八一”将与观众见面。在戏说成风的当今文艺界,《林海雪原》会将原著演绎成什么样子.再次成了人们关注的焦点。

新《林海雪原》人物性格和情感戏大大增加,杨子荣被改编成了一个在首长身边做饭的炊事员,聪明、诙谐得像“老油条”,经过艰苦卓绝的剿匪战斗最后成长为一位铁血英雄;剧中还创造了一位女性角色,失落入土匪窝,最后投诚,对杨子荣一往情深……

时下,文艺界胡编历史,戏说、新编经典剧目颇为时髦,“汉奸”变“英雄”、“英雄”变“流氓”屡见不鲜,甚至到了不颠倒黑白、混淆是非不成剧的地步。以至于一些像新《林海雪原》这样的新作还未与人们见面,就引起了种种猜测。

一段时间以来,历史剧翻案之风越来越多,也越做越奇,生性暴戾的雍正皇帝变成了刚正干练、爱民如子的模范;大贪官竟然善良,和蔼,精明,而其贪婪是不得已而为之……《走向共和》更是将歪曲历史演绎到了极致:臭名昭著的李鸿章成了19世纪中国“改革开放”的总设计师,慈禧、袁世凯也都成了出色的政治家,他们都殚精竭虑,具有远见卓识。而维新志士却成了志大才疏的投机分子,不懈追求民主共和的孙中山,看上去却显得有些不识时务、违背纲常、个人英雄主义、唯恐天下不乱……”

一些作品对原有经典著作的改编新编也“蔚然成风”。新编话剧《红岩》中,江姐与许云峰成了一对男欢女爱的情人,叛徒甫志高一口天津话,满嘴骂大街,说江姐“越来越骚”,若招供可以奖励别墅、帅哥……新编小说《沙家浜》面世,更使民怨沸腾,秀外慧中的抗日女英雄阿庆嫂竟成了胡传魁的姘头、郭建光的情妇,成了一个风流成性的“潘金莲”,令人瞠目结舌。照此下去,包公也会被“改造”成为一个贪官,岳飞可以“改造”成为大卖国贼,雷锋也将被“改造”成一个缺德的自私鬼……

作 业

结合看过的戏说历史的电视剧,以“我看戏说”为题,谈谈自己对这类作品的创作原则或社会效应的看法。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首