20.曹刿论战 讲练课件——湖北省黄石市九年级语文下册部编版(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 20.曹刿论战 讲练课件——湖北省黄石市九年级语文下册部编版(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 472.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版

20.曹刿论战

1.给下列加点字注音。(6分)

曹刿( ) 又何间焉( ) 牺牲玉帛( )

小信未孚( ) 望其旗靡( ) 登轼而望( )

guì

jiàn

bó

fú

mǐ

shì

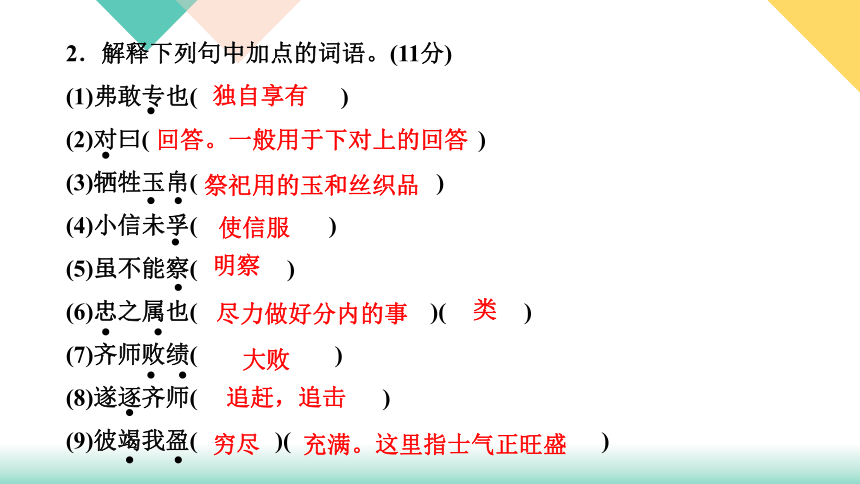

2.解释下列句中加点的词语。(11分)

(1)弗敢专也( )

(2)对曰( )

(3)牺牲玉帛( )

(4)小信未孚( )

(5)虽不能察( )

(6)忠之属也( )( )

(7)齐师败绩( )

(8)遂逐齐师( )

(9)彼竭我盈( )( )

独自享有

回答。一般用于下对上的回答

祭祀用的玉和丝织品

使信服

明察

尽力做好分内的事

类

大败

追赶,追击

穷尽

充满。这里指士气正旺盛

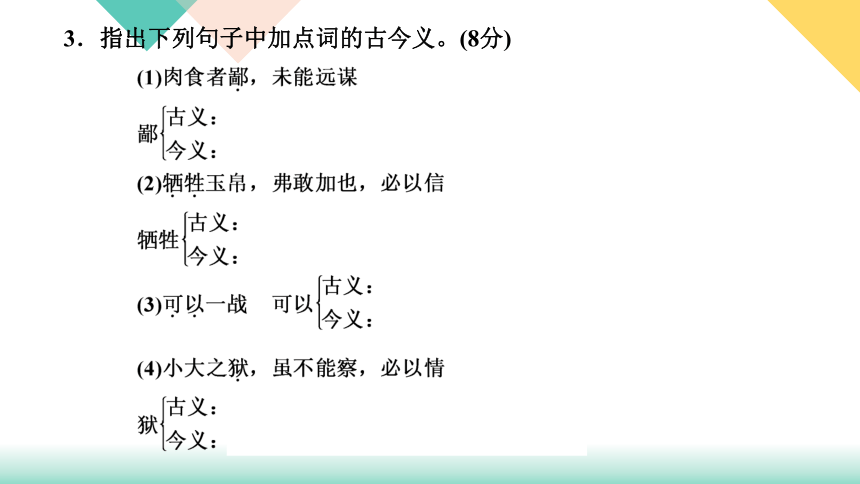

3.指出下列句子中加点词的古今义。(8分)

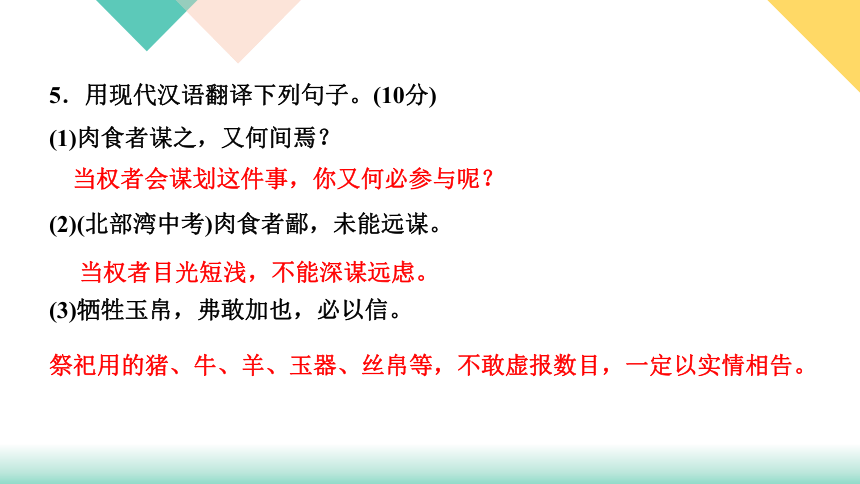

4.下列句中加点词没有活用现象的一项是( )(2分)

A.神弗福也 B.一鼓作气

C.下视其辙 D.肉食者鄙

D

【解析】A.名词作动词,赐福,保佑;B.名词作动词,击鼓;C.名词作状语,向下。

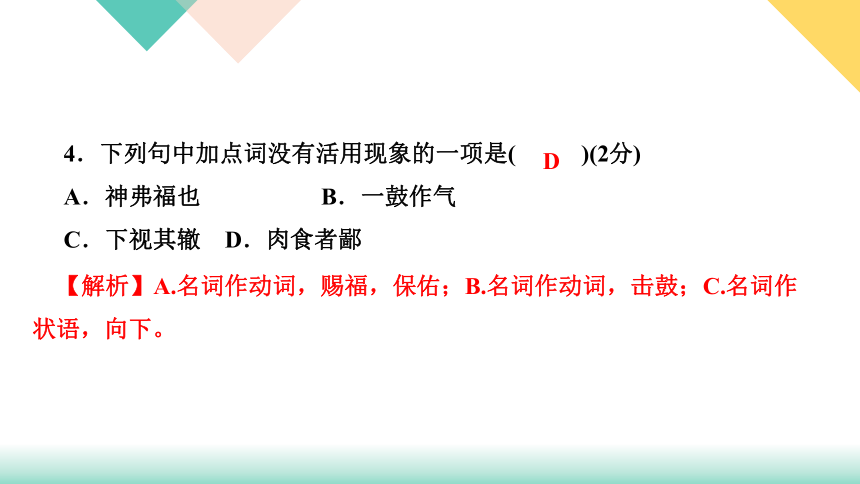

5.用现代汉语翻译下列句子。(10分)

(1)肉食者谋之,又何间焉?

(2)(北部湾中考)肉食者鄙,未能远谋。

(3)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

当权者会谋划这件事,你又何必参与呢?

当权者目光短浅,不能深谋远虑。

祭祀用的猪、牛、羊、玉器、丝帛等,不敢虚报数目,一定以实情相告。

(4)(衡阳中考)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

(5)(北部湾中考)夫大国,难测也,惧有伏焉。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就衰减了,第三次(击鼓士气)就枯竭了。

像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们设下埋伏。

6.文学常识填空。(4分)

《曹刿论战》选自《________________》,又称《春秋左氏传》《左氏春秋》,是一部史学和文学名著。旧传为_____时期________所作,本文所写的战争即历史上著名的“________之战”。

左传·庄公十年

春秋

左丘明

长勺

7.课文名句默写。(14分)

(1)曹刿请见的原因是:

(2)文中表明鲁庄公政治上取信于民的句子是:

(3)曹刿对于战争经验的总结“_________________________”启示我们做事应善用士气和借用趋势。

(4)“__________”和“___________”两句表现了鲁庄公的急躁冒进;“齐师败绩”的结局证明了曹刿卓越的军事才能。

(5)曹刿不让鲁庄公追击齐军的原因是:__________________________。

肉食者鄙,未能远谋。

小大之狱,虽不能察,必以情。

一鼓作气,再而衰,三而竭

公将鼓之

公将驰之

夫大国,难测也,惧有伏焉

一、课内阅读

1.文中鲁庄公认为可以对齐国作战的三条理由是什么?(3分)

2.(衡阳中考)长勺之战最终鲁国大胜,请结合本文简要分析鲁国取胜的原因。(2分)

3.“公问其故”,曹刿的解释分几层意思?(4分)

①衣食所安,弗敢专也,必以分人。②牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。③小大之狱,虽不能察,必以情。

①鲁庄公任人唯贤;②曹刿的远见卓识。

第一层:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。”第二层:“夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”主要从选择合适的进攻和追击时机两方面论述。

4.(北部湾中考)下列对文章理解有误的一项是( )(2分)

A.本文通过写曹刿对战争的论述以及弱鲁战胜强齐的战例,表现了曹刿在政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。

B.“小大之狱,虽不能察,必以情。”“忠之属也。”这两句说明了政治上取信于民获得民心,是战争取得胜利的重要保证。

C.本文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅八个字就把鲁庄公急于求成、轻率寡谋的特点刻画出来。

D.本文紧扣“论战”,详写曹刿言论,而一概不提战争的经过,这样的剪裁,详略得当,叙事清楚,有力地突出了中心。

D

【解析】不是一概不提,而是略写。

二、比较阅读

(济宁模拟)

【甲】《曹刿论战》(略)

【乙】夏后伯启与有扈①战于甘泽而不胜。六卿请复之,夏后伯启曰:“不可。吾地不浅②,吾民不寡,战而不胜,是吾德薄而教③不善也。”于是乎处不重席,食不贰味,琴瑟不张④,钟鼓不修⑤,子女不饬⑥,亲亲长长,尊贤使能。期年而有扈氏服。

故欲胜人者,必先自胜;欲论人者,必先自论;欲知人者,必先自知。

【注释】①夏后伯启、有扈:古代的人名。②浅:狭、窄小。③教:教化。④张:乐器上弦。⑤修:设置。⑥饬:同“饰”,修饰。

5.解释下列加点的词语。(4分)

(1)必以信( )

(2)一鼓作气( )

(3)彼竭我盈( )

(4)亲亲长长( )

实情

击鼓

充满,这里指士气正旺盛

亲近

6.下列加点词语意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.何以战 必以分人

B.战于长勺 夏后伯启与有扈战于甘泽而不胜

C.登轼而望之 吾民不寡,战而不胜

D.小大之狱 六卿请复之

B

【解析】A.介词,凭借/介词,把;B.介词,在;C.连词,表顺承/连词,表转折,但是;D.助词,的/代词,指作战。

7.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)忠之属也。可以一战。战则请从。

(2)期年而有扈氏服。

这是尽了本职的一类事情,可凭借这个条件打一仗,(如果)作战,就请允许我跟随着去。

满一年有扈氏就归顺了。

8.在乙文中,夏后伯启打仗不胜,他认为原因是什么?(用原文作答)从文中可看出夏后伯启是一个什么样的人?(2分)

9.结合甲、乙两文内容,简要地说说作战要想取得胜利需要做到哪些。(3分)

是吾德薄而教不善也。夏后伯启是一个能吸取作战失败的教训,励精图治,严于律己的人。

①政治公平,取信于民。②军事上抓住战机,知己知彼。③洞察时政,进谏献言。④想要战胜别人,首先要战胜自己。

【乙参考译文】夏后伯启和有扈在甘泽大战而没有取得胜利。大臣们要求再战,夏后伯启说:“不可以,我的领地不小,我的人民不少,但是作战却不能取得胜利,这是因为我德行浅薄,教化不好。”于是坐卧时不用多重席子,吃饭时不吃几种菜肴,不弹琴瑟,不设钟鼓之娱,自己子女不穿带有装饰的衣服,亲近亲属,敬爱长辈,尊敬贤人,任用能人。满一年有扈氏就归顺了。

所以想要战胜别人,就一定要先战胜自己;想要批评(评论)别人,一定要先批评(评论)自己;想要了解别人,一定要先了解自己。

三、课外阅读

秦攻宜阳①,周君谓赵累②曰:“子以为何如?”对曰:“宜阳必拔也。”君曰:“宜阳城方八里,材士十万,粟支数年,公仲③之军二十万,景翠④以楚之众,临山而救之,秦必无功。”对曰:“秦王不听群臣父兄之议而攻宜阳。宜阳不拔,秦王耻之。臣故曰拔。”君曰:“子为寡人谋,且奈何?”对曰:“君谓景翠曰:‘公爵为执圭官为柱国战而胜则无加焉矣;不胜,则死。不如背秦拔宜阳,公进兵,秦恐公之乘其弊也,必以宝事公。公仲慕公之为己乘秦也,亦必尽其宝。’”秦拔宜阳,景翠果进兵。秦惧,遽效煮枣⑤,韩氏果亦效重宝。景翠得城于秦,受宝于韩,而德东周。

(选自《战国策·东周策》)

【注释】①宜阳:韩国的军事要塞。②赵累:周大臣。③公仲:韩国国相。④景翠:楚国大将。⑤煮枣:古邑名。

10.下列对文中画波浪线的语句断句,正确的一项是( )(2分)

A.公/爵为执圭/官为柱/国战而胜/则无加焉矣

B.公爵/为执圭/官为柱国战/而胜则无加焉矣

C.公爵为执圭/官为柱国/战而胜/则无加焉矣

D.公爵/为执圭/官为柱国/战而胜/则无加焉矣

C

11.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )(2分)

A.东周君认为宜阳城内筑城木材数量多,粮草充足,足够抵御进攻,所以秦必无功。

B.赵累认为,秦王不听群臣父兄建议执意攻打宜阳,为避免失败,他必将背水一战。

C.不同的选择会产生不同的结果,在巨大利益的诱惑下,景翠最终选择发兵攻秦。

D.宜阳的战事正如赵累预料的那样进行,最终东周君和景翠各得其利。

A

【解析】“材士十万”的意思不是“筑城木材数量多”。

12.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(每题3分,共6分)

(1)景翠以楚之众,临山而救之,秦必无功。

(2)公进兵,秦恐公之乘其弊也,必以宝事公。

楚国大将景翠率领的众多兵士,依山扎寨,看时机援救,秦国一定不会成功。

你一出兵,秦国就害怕你会趁秦军疲惫去袭击它,一定会把宝物奉送给你。

【参考译文】秦国攻打韩国的宜阳城,东周君对大臣赵累说:“你认为(事情的结果)会怎样?”赵累回答说:“宜阳必定会被(秦国)攻下。”东周君说:“宜阳城方圆八里,有十万英勇善战的士兵,粮食够吃好几年;(宜阳城附近)有韩国国相公仲的二十万军队,(还有)楚国大将景翠率领的众多兵士,依山扎寨,看时机援救,秦国一定不会成功。”赵累回答说:“秦王不听从群臣父兄们的建议进攻宜阳,(如果)宜阳攻不下来,秦王会把这当作耻辱。所以我说宜阳一定能(被秦国)攻下。”东周君说:“你替我谋划一下,我们将要怎么办?”赵累回答说:“请主君对楚将景翠说:‘你的爵位已经高至执圭,你的官职也已经重为柱国,就算是打了胜仗,(官爵)也不可能

再升了;如果不取胜,就必遭死罪。不如背叛秦国而去援助宜阳,你一出兵,秦国就害怕你会趁秦军疲惫去袭击它,一定会把宝物奉送给你。韩国国相公仲会敬慕你为了援助宜阳而乘虚攻打秦国,他也一定会把所有宝物都送给你。’”秦国攻陷宜阳以后,景翠果然发兵(攻秦)。秦国大为恐惧,赶紧把煮枣城献给景翠,韩国果然也拿出重宝献给景翠。景翠从秦国得到了煮枣城,从韩国得到了财宝,所以十分感激东周。

20.曹刿论战

1.给下列加点字注音。(6分)

曹刿( ) 又何间焉( ) 牺牲玉帛( )

小信未孚( ) 望其旗靡( ) 登轼而望( )

guì

jiàn

bó

fú

mǐ

shì

2.解释下列句中加点的词语。(11分)

(1)弗敢专也( )

(2)对曰( )

(3)牺牲玉帛( )

(4)小信未孚( )

(5)虽不能察( )

(6)忠之属也( )( )

(7)齐师败绩( )

(8)遂逐齐师( )

(9)彼竭我盈( )( )

独自享有

回答。一般用于下对上的回答

祭祀用的玉和丝织品

使信服

明察

尽力做好分内的事

类

大败

追赶,追击

穷尽

充满。这里指士气正旺盛

3.指出下列句子中加点词的古今义。(8分)

4.下列句中加点词没有活用现象的一项是( )(2分)

A.神弗福也 B.一鼓作气

C.下视其辙 D.肉食者鄙

D

【解析】A.名词作动词,赐福,保佑;B.名词作动词,击鼓;C.名词作状语,向下。

5.用现代汉语翻译下列句子。(10分)

(1)肉食者谋之,又何间焉?

(2)(北部湾中考)肉食者鄙,未能远谋。

(3)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

当权者会谋划这件事,你又何必参与呢?

当权者目光短浅,不能深谋远虑。

祭祀用的猪、牛、羊、玉器、丝帛等,不敢虚报数目,一定以实情相告。

(4)(衡阳中考)夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

(5)(北部湾中考)夫大国,难测也,惧有伏焉。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就衰减了,第三次(击鼓士气)就枯竭了。

像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们设下埋伏。

6.文学常识填空。(4分)

《曹刿论战》选自《________________》,又称《春秋左氏传》《左氏春秋》,是一部史学和文学名著。旧传为_____时期________所作,本文所写的战争即历史上著名的“________之战”。

左传·庄公十年

春秋

左丘明

长勺

7.课文名句默写。(14分)

(1)曹刿请见的原因是:

(2)文中表明鲁庄公政治上取信于民的句子是:

(3)曹刿对于战争经验的总结“_________________________”启示我们做事应善用士气和借用趋势。

(4)“__________”和“___________”两句表现了鲁庄公的急躁冒进;“齐师败绩”的结局证明了曹刿卓越的军事才能。

(5)曹刿不让鲁庄公追击齐军的原因是:__________________________。

肉食者鄙,未能远谋。

小大之狱,虽不能察,必以情。

一鼓作气,再而衰,三而竭

公将鼓之

公将驰之

夫大国,难测也,惧有伏焉

一、课内阅读

1.文中鲁庄公认为可以对齐国作战的三条理由是什么?(3分)

2.(衡阳中考)长勺之战最终鲁国大胜,请结合本文简要分析鲁国取胜的原因。(2分)

3.“公问其故”,曹刿的解释分几层意思?(4分)

①衣食所安,弗敢专也,必以分人。②牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。③小大之狱,虽不能察,必以情。

①鲁庄公任人唯贤;②曹刿的远见卓识。

第一层:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。”第二层:“夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”主要从选择合适的进攻和追击时机两方面论述。

4.(北部湾中考)下列对文章理解有误的一项是( )(2分)

A.本文通过写曹刿对战争的论述以及弱鲁战胜强齐的战例,表现了曹刿在政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。

B.“小大之狱,虽不能察,必以情。”“忠之属也。”这两句说明了政治上取信于民获得民心,是战争取得胜利的重要保证。

C.本文刻画人物精练传神,如“公将鼓之”“公将驰之”仅八个字就把鲁庄公急于求成、轻率寡谋的特点刻画出来。

D.本文紧扣“论战”,详写曹刿言论,而一概不提战争的经过,这样的剪裁,详略得当,叙事清楚,有力地突出了中心。

D

【解析】不是一概不提,而是略写。

二、比较阅读

(济宁模拟)

【甲】《曹刿论战》(略)

【乙】夏后伯启与有扈①战于甘泽而不胜。六卿请复之,夏后伯启曰:“不可。吾地不浅②,吾民不寡,战而不胜,是吾德薄而教③不善也。”于是乎处不重席,食不贰味,琴瑟不张④,钟鼓不修⑤,子女不饬⑥,亲亲长长,尊贤使能。期年而有扈氏服。

故欲胜人者,必先自胜;欲论人者,必先自论;欲知人者,必先自知。

【注释】①夏后伯启、有扈:古代的人名。②浅:狭、窄小。③教:教化。④张:乐器上弦。⑤修:设置。⑥饬:同“饰”,修饰。

5.解释下列加点的词语。(4分)

(1)必以信( )

(2)一鼓作气( )

(3)彼竭我盈( )

(4)亲亲长长( )

实情

击鼓

充满,这里指士气正旺盛

亲近

6.下列加点词语意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.何以战 必以分人

B.战于长勺 夏后伯启与有扈战于甘泽而不胜

C.登轼而望之 吾民不寡,战而不胜

D.小大之狱 六卿请复之

B

【解析】A.介词,凭借/介词,把;B.介词,在;C.连词,表顺承/连词,表转折,但是;D.助词,的/代词,指作战。

7.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)忠之属也。可以一战。战则请从。

(2)期年而有扈氏服。

这是尽了本职的一类事情,可凭借这个条件打一仗,(如果)作战,就请允许我跟随着去。

满一年有扈氏就归顺了。

8.在乙文中,夏后伯启打仗不胜,他认为原因是什么?(用原文作答)从文中可看出夏后伯启是一个什么样的人?(2分)

9.结合甲、乙两文内容,简要地说说作战要想取得胜利需要做到哪些。(3分)

是吾德薄而教不善也。夏后伯启是一个能吸取作战失败的教训,励精图治,严于律己的人。

①政治公平,取信于民。②军事上抓住战机,知己知彼。③洞察时政,进谏献言。④想要战胜别人,首先要战胜自己。

【乙参考译文】夏后伯启和有扈在甘泽大战而没有取得胜利。大臣们要求再战,夏后伯启说:“不可以,我的领地不小,我的人民不少,但是作战却不能取得胜利,这是因为我德行浅薄,教化不好。”于是坐卧时不用多重席子,吃饭时不吃几种菜肴,不弹琴瑟,不设钟鼓之娱,自己子女不穿带有装饰的衣服,亲近亲属,敬爱长辈,尊敬贤人,任用能人。满一年有扈氏就归顺了。

所以想要战胜别人,就一定要先战胜自己;想要批评(评论)别人,一定要先批评(评论)自己;想要了解别人,一定要先了解自己。

三、课外阅读

秦攻宜阳①,周君谓赵累②曰:“子以为何如?”对曰:“宜阳必拔也。”君曰:“宜阳城方八里,材士十万,粟支数年,公仲③之军二十万,景翠④以楚之众,临山而救之,秦必无功。”对曰:“秦王不听群臣父兄之议而攻宜阳。宜阳不拔,秦王耻之。臣故曰拔。”君曰:“子为寡人谋,且奈何?”对曰:“君谓景翠曰:‘公爵为执圭官为柱国战而胜则无加焉矣;不胜,则死。不如背秦拔宜阳,公进兵,秦恐公之乘其弊也,必以宝事公。公仲慕公之为己乘秦也,亦必尽其宝。’”秦拔宜阳,景翠果进兵。秦惧,遽效煮枣⑤,韩氏果亦效重宝。景翠得城于秦,受宝于韩,而德东周。

(选自《战国策·东周策》)

【注释】①宜阳:韩国的军事要塞。②赵累:周大臣。③公仲:韩国国相。④景翠:楚国大将。⑤煮枣:古邑名。

10.下列对文中画波浪线的语句断句,正确的一项是( )(2分)

A.公/爵为执圭/官为柱/国战而胜/则无加焉矣

B.公爵/为执圭/官为柱国战/而胜则无加焉矣

C.公爵为执圭/官为柱国/战而胜/则无加焉矣

D.公爵/为执圭/官为柱国/战而胜/则无加焉矣

C

11.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )(2分)

A.东周君认为宜阳城内筑城木材数量多,粮草充足,足够抵御进攻,所以秦必无功。

B.赵累认为,秦王不听群臣父兄建议执意攻打宜阳,为避免失败,他必将背水一战。

C.不同的选择会产生不同的结果,在巨大利益的诱惑下,景翠最终选择发兵攻秦。

D.宜阳的战事正如赵累预料的那样进行,最终东周君和景翠各得其利。

A

【解析】“材士十万”的意思不是“筑城木材数量多”。

12.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(每题3分,共6分)

(1)景翠以楚之众,临山而救之,秦必无功。

(2)公进兵,秦恐公之乘其弊也,必以宝事公。

楚国大将景翠率领的众多兵士,依山扎寨,看时机援救,秦国一定不会成功。

你一出兵,秦国就害怕你会趁秦军疲惫去袭击它,一定会把宝物奉送给你。

【参考译文】秦国攻打韩国的宜阳城,东周君对大臣赵累说:“你认为(事情的结果)会怎样?”赵累回答说:“宜阳必定会被(秦国)攻下。”东周君说:“宜阳城方圆八里,有十万英勇善战的士兵,粮食够吃好几年;(宜阳城附近)有韩国国相公仲的二十万军队,(还有)楚国大将景翠率领的众多兵士,依山扎寨,看时机援救,秦国一定不会成功。”赵累回答说:“秦王不听从群臣父兄们的建议进攻宜阳,(如果)宜阳攻不下来,秦王会把这当作耻辱。所以我说宜阳一定能(被秦国)攻下。”东周君说:“你替我谋划一下,我们将要怎么办?”赵累回答说:“请主君对楚将景翠说:‘你的爵位已经高至执圭,你的官职也已经重为柱国,就算是打了胜仗,(官爵)也不可能

再升了;如果不取胜,就必遭死罪。不如背叛秦国而去援助宜阳,你一出兵,秦国就害怕你会趁秦军疲惫去袭击它,一定会把宝物奉送给你。韩国国相公仲会敬慕你为了援助宜阳而乘虚攻打秦国,他也一定会把所有宝物都送给你。’”秦国攻陷宜阳以后,景翠果然发兵(攻秦)。秦国大为恐惧,赶紧把煮枣城献给景翠,韩国果然也拿出重宝献给景翠。景翠从秦国得到了煮枣城,从韩国得到了财宝,所以十分感激东周。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读