统编版语文五年级下册第1课《古诗三首》生字规范书写与尖子生同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文五年级下册第1课《古诗三首》生字规范书写与尖子生同步训练(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 11:27:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第1课 古诗三首

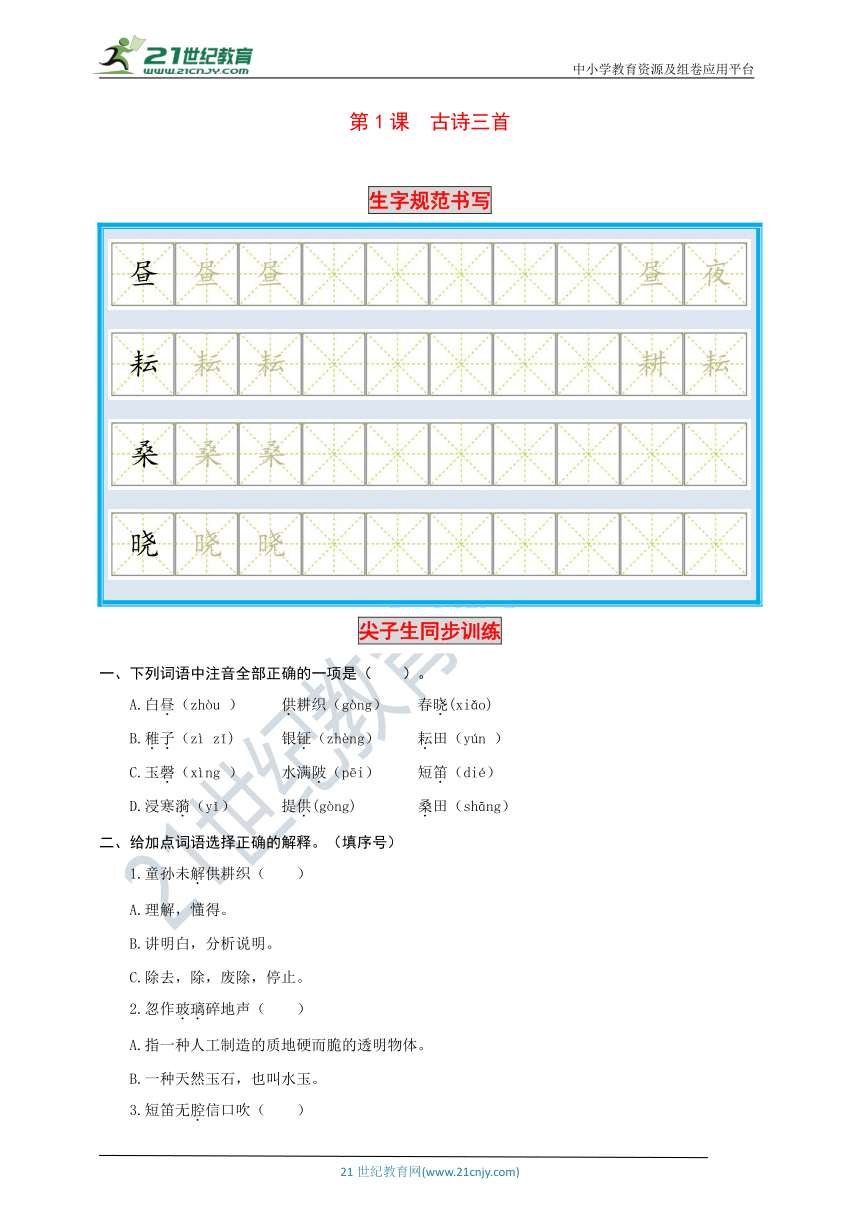

生字规范书写

尖子生同步训练

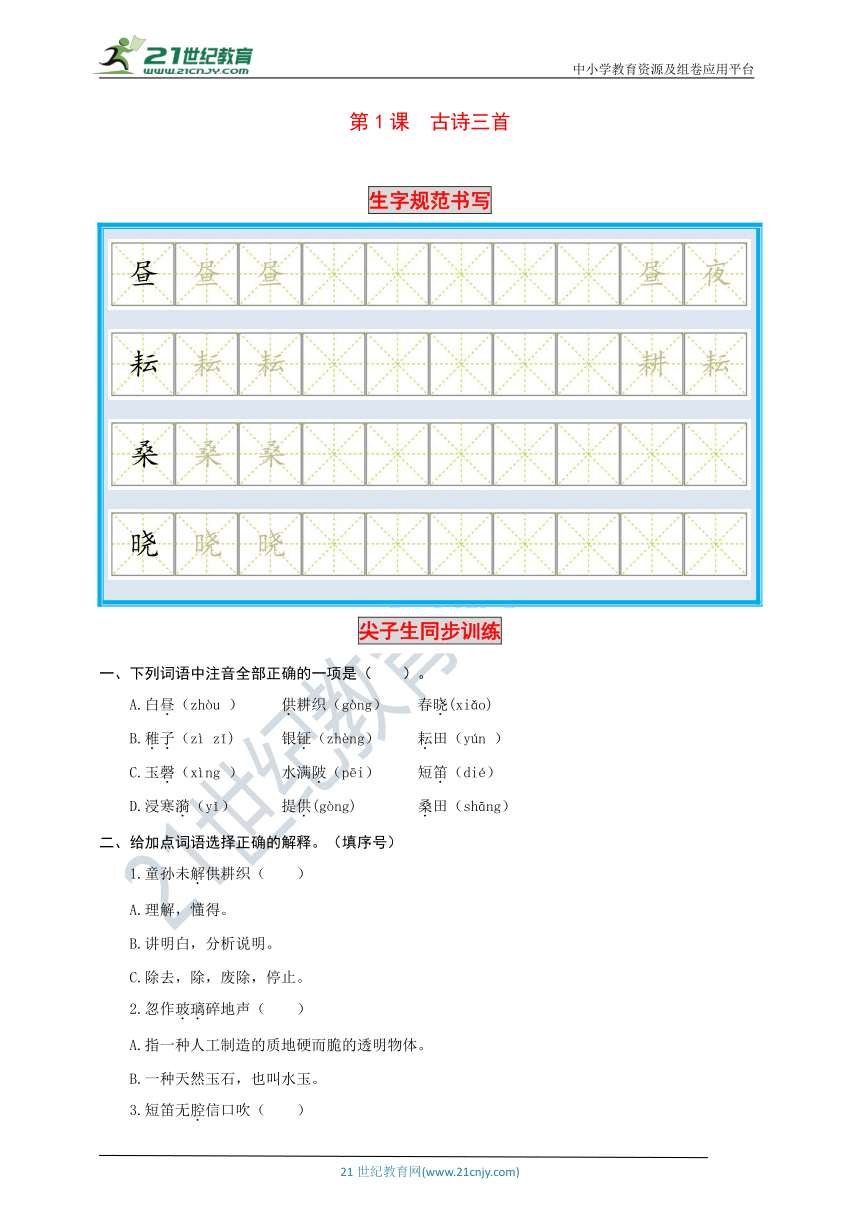

一、下列词语中注音全部正确的一项是( )。

A.白昼(zhòu ) 供耕织(gòng) 春晓(xiǎo)

B.稚子(zì zǐ) 银钲(zhèng) 耘田(yún )

C.玉磬(xìng ) 水满陂(pēi) 短笛(dié)

D.浸寒漪(yǐ) 提供(gòng) 桑田(shāng)

二、给加点词语选择正确的解释。(填序号)

1.童孙未解供耕织( )

A.理解,懂得。

B.讲明白,分析说明。

C.除去,除,废除,停止。

2.忽作玻璃碎地声( )

A.指一种人工制造的质地硬而脆的透明物体。

B.一种天然玉石,也叫水玉。

3.短笛无腔信口吹( )

A.动物身体中空的部分。

B.乐曲的调子。

C.说话的声音、语调。

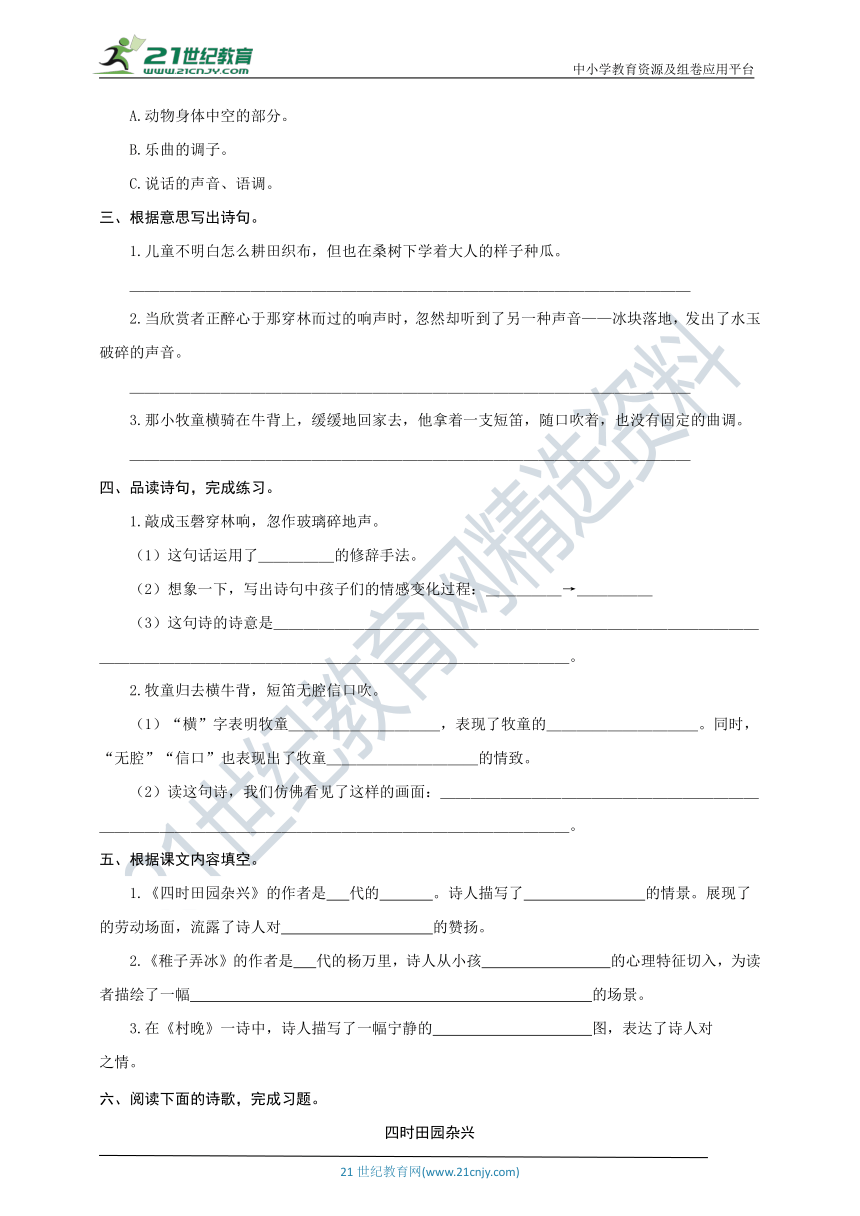

三、根据意思写出诗句。

1.儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

_____________________________________

2.当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了水玉破碎的声音。

_____________________________________

3.那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

_____________________________________

四、品读诗句,完成练习。

1.敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

(1)这句话运用了_____的修辞手法。

(2)想象一下,写出诗句中孩子们的情感变化过程:_____→_____

(3)这句诗的诗意是_______________________________________________________________。

2.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

(1)“横”字表明牧童__________,表现了牧童的__________。同时,“无腔”“信口”也表现出了牧童__________的情致。

(2)读这句诗,我们仿佛看见了这样的画面:____________________________________________________。

五、根据课文内容填空。

1.《四时田园杂兴》的作者是 代的 。诗人描写了 的情景。展现了 的劳动场面,流露了诗人对 的赞扬。

2.《稚子弄冰》的作者是 代的杨万里,诗人从小孩 的心理特征切入,为读者描绘了一幅 的场景。

3.在《村晚》一诗中,诗人描写了一幅宁静的 图,表达了诗人对 之情。

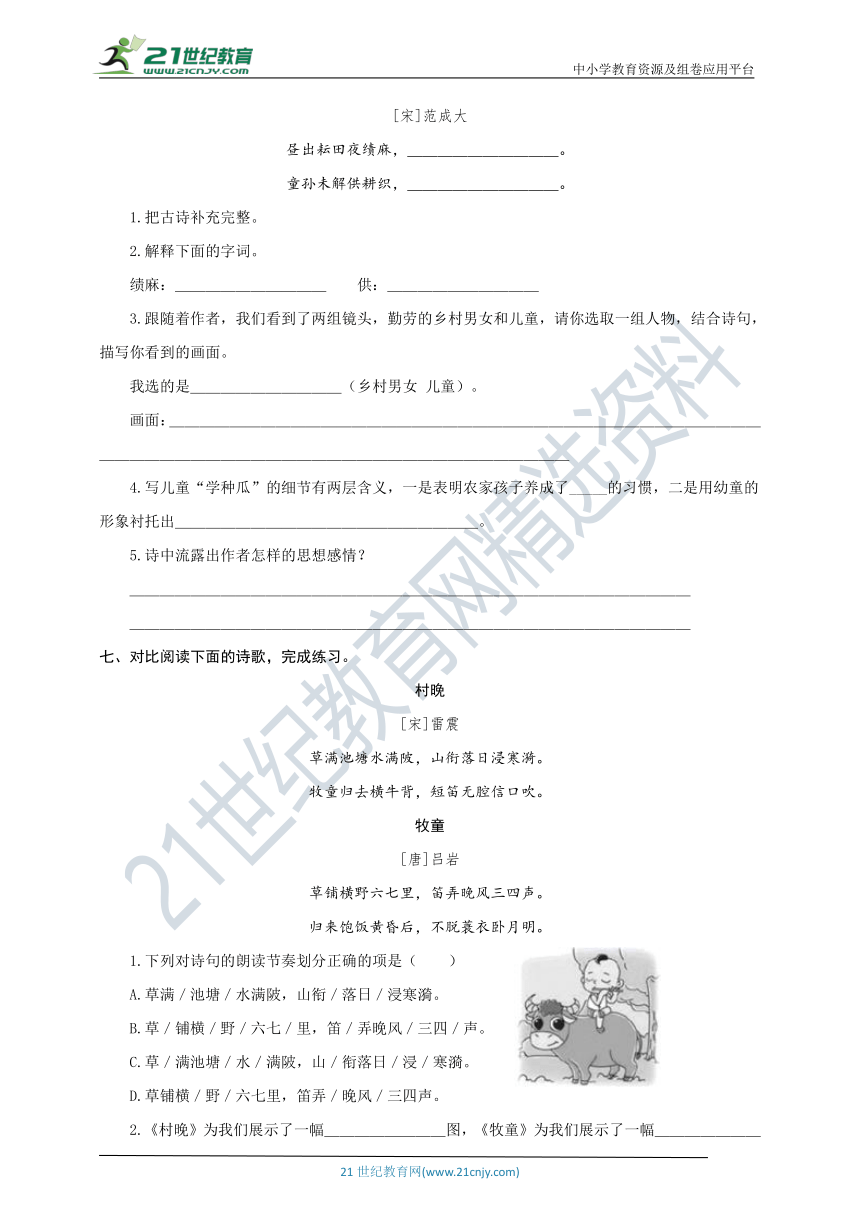

六、阅读下面的诗歌,完成习题。

四时田园杂兴

[宋]范成大

昼出耘田夜绩麻,__________。

童孙未解供耕织,__________。

1.把古诗补充完整。

2.解释下面的字词。

绩麻:__________ 供:__________

3.跟随着作者,我们看到了两组镜头,勤劳的乡村男女和儿童,请你选取一组人物,结合诗句,描写你看到的画面。

我选的是__________(乡村男女 儿童)。

画面:______________________________________________________________________

4.写儿童“学种瓜”的细节有两层含义,一是表明农家孩子养成了_____的习惯,二是用幼童的形象衬托出____________________。

5.诗中流露出作者怎样的思想感情?

_____________________________________

_____________________________________

七、对比阅读下面的诗歌,完成练习。

村晚

[宋]雷震

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

牧童

[唐]吕岩

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

1.下列对诗句的朗读节奏划分正确的项是( )

A.草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

B.草/铺横/野/六七/里,笛/弄晚风/三四/声。

C.草/满池塘/水/满陂,山/衔落日/浸/寒漪。

D.草铺横/野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

2.《村晚》为我们展示了一幅________图,《牧童》为我们展示了一幅________图。右边这幅图可以用诗句“________,________”来概括,我能结合图片,用自己的话把诗句中的情景描绘出来:______________________________________________________。

3.下列对这两首诗的异同点分析有误的一项是( )。

A.两首诗都描写了儿童自在快乐的生活状态,塑造了天真活泼的儿童形象,充满了童真童趣。

B.两首诗都是前两句写景,其中《村晚》把草、池塘、山、落日等融合起来,构成了一幅幽静美丽的图画;《牧童》则通过“六七里”“三四声”等写出了原野的广阔、傍晚的宁静。

C.两首诗都表现了牧童的无忧无虑、自由自在,但《牧童》还通过“不脱蓑衣”让我们体会到了牧童放牧一天的劳累。

D.两首诗都是从视觉和听觉的角度来写的,诗中有景、有人、有声,流露出作者对悠然自得的乡村生活的向往。

4.笛声悠扬悦耳,笛子也分为好多种,你认识下面的笛子吗?选一选,填一填。

A.长笛 B.风笛 C.竖笛 D.陶笛

( ) ( ) ( ) ( )

八、古代的儿童在闲暇时干什么呢?选一选,把下面的诗句补充完整。

卧剥莲蓬 追黄蝶

放纸鸢 偷采白莲

1.小娃撑小艇,_________回。

2.儿童急走_________,飞入菜花无处寻。

3.儿童散归来早,忙趁东风_________。

4.最喜小儿无赖,溪头_________。

参考答案

一、A

二、1.A 2.B 3.B

三、1.童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

2.敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

3.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

四、1.(1)比喻 (2)快乐 失望 (3)当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了如玉石破碎的声音。

2.(1)随意横坐在牛背上 调皮可爱,天真活泼 无忧无虑,悠闲自在

(2)牧童赶着牛回家,横坐在牛背上,手拿短笛,随意地吹奏着不成调的曲子

五、1.宋 范成大 农村劳动 劳动人民 劳动人民

2.宋 幼稚嗜玩 稚气满纸而又诗意盎然的“脱冰作戏”

3.乡村晚景 闲适的田园生活赞美向往

六、1.村庄儿女各当家 也傍桑阴学种瓜

2.把麻搓成线 从事,参加

3.乡村男女 乡村里,村夫农妇都很忙碌。他们白天去田里锄草,到了夜晚回来搓麻绳,一刻也不闲着。

4.热爱劳动 农民的辛苦和繁忙

5.诗中流露出作者对劳动人民的赞美。

七、1.A

2.牧童骑牛晚归 牧童晚归休憩 牧童归去横牛背 短笛无腔信口吹 放牛的孩子横坐在牛背上,用短笛随意地吹奏看不成调的乐曲

3.C

4.C D B A

八、1.偷采白莲 2.追黄蝶 3.放纸鸢 4.卧剥莲蓬

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第1课 古诗三首

生字规范书写

尖子生同步训练

一、下列词语中注音全部正确的一项是( )。

A.白昼(zhòu ) 供耕织(gòng) 春晓(xiǎo)

B.稚子(zì zǐ) 银钲(zhèng) 耘田(yún )

C.玉磬(xìng ) 水满陂(pēi) 短笛(dié)

D.浸寒漪(yǐ) 提供(gòng) 桑田(shāng)

二、给加点词语选择正确的解释。(填序号)

1.童孙未解供耕织( )

A.理解,懂得。

B.讲明白,分析说明。

C.除去,除,废除,停止。

2.忽作玻璃碎地声( )

A.指一种人工制造的质地硬而脆的透明物体。

B.一种天然玉石,也叫水玉。

3.短笛无腔信口吹( )

A.动物身体中空的部分。

B.乐曲的调子。

C.说话的声音、语调。

三、根据意思写出诗句。

1.儿童不明白怎么耕田织布,但也在桑树下学着大人的样子种瓜。

_____________________________________

2.当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了水玉破碎的声音。

_____________________________________

3.那小牧童横骑在牛背上,缓缓地回家去,他拿着一支短笛,随口吹着,也没有固定的曲调。

_____________________________________

四、品读诗句,完成练习。

1.敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

(1)这句话运用了_____的修辞手法。

(2)想象一下,写出诗句中孩子们的情感变化过程:_____→_____

(3)这句诗的诗意是_______________________________________________________________。

2.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

(1)“横”字表明牧童__________,表现了牧童的__________。同时,“无腔”“信口”也表现出了牧童__________的情致。

(2)读这句诗,我们仿佛看见了这样的画面:____________________________________________________。

五、根据课文内容填空。

1.《四时田园杂兴》的作者是 代的 。诗人描写了 的情景。展现了 的劳动场面,流露了诗人对 的赞扬。

2.《稚子弄冰》的作者是 代的杨万里,诗人从小孩 的心理特征切入,为读者描绘了一幅 的场景。

3.在《村晚》一诗中,诗人描写了一幅宁静的 图,表达了诗人对 之情。

六、阅读下面的诗歌,完成习题。

四时田园杂兴

[宋]范成大

昼出耘田夜绩麻,__________。

童孙未解供耕织,__________。

1.把古诗补充完整。

2.解释下面的字词。

绩麻:__________ 供:__________

3.跟随着作者,我们看到了两组镜头,勤劳的乡村男女和儿童,请你选取一组人物,结合诗句,描写你看到的画面。

我选的是__________(乡村男女 儿童)。

画面:______________________________________________________________________

4.写儿童“学种瓜”的细节有两层含义,一是表明农家孩子养成了_____的习惯,二是用幼童的形象衬托出____________________。

5.诗中流露出作者怎样的思想感情?

_____________________________________

_____________________________________

七、对比阅读下面的诗歌,完成练习。

村晚

[宋]雷震

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

牧童

[唐]吕岩

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

1.下列对诗句的朗读节奏划分正确的项是( )

A.草满/池塘/水满陂,山衔/落日/浸寒漪。

B.草/铺横/野/六七/里,笛/弄晚风/三四/声。

C.草/满池塘/水/满陂,山/衔落日/浸/寒漪。

D.草铺横/野/六七里,笛弄/晚风/三四声。

2.《村晚》为我们展示了一幅________图,《牧童》为我们展示了一幅________图。右边这幅图可以用诗句“________,________”来概括,我能结合图片,用自己的话把诗句中的情景描绘出来:______________________________________________________。

3.下列对这两首诗的异同点分析有误的一项是( )。

A.两首诗都描写了儿童自在快乐的生活状态,塑造了天真活泼的儿童形象,充满了童真童趣。

B.两首诗都是前两句写景,其中《村晚》把草、池塘、山、落日等融合起来,构成了一幅幽静美丽的图画;《牧童》则通过“六七里”“三四声”等写出了原野的广阔、傍晚的宁静。

C.两首诗都表现了牧童的无忧无虑、自由自在,但《牧童》还通过“不脱蓑衣”让我们体会到了牧童放牧一天的劳累。

D.两首诗都是从视觉和听觉的角度来写的,诗中有景、有人、有声,流露出作者对悠然自得的乡村生活的向往。

4.笛声悠扬悦耳,笛子也分为好多种,你认识下面的笛子吗?选一选,填一填。

A.长笛 B.风笛 C.竖笛 D.陶笛

( ) ( ) ( ) ( )

八、古代的儿童在闲暇时干什么呢?选一选,把下面的诗句补充完整。

卧剥莲蓬 追黄蝶

放纸鸢 偷采白莲

1.小娃撑小艇,_________回。

2.儿童急走_________,飞入菜花无处寻。

3.儿童散归来早,忙趁东风_________。

4.最喜小儿无赖,溪头_________。

参考答案

一、A

二、1.A 2.B 3.B

三、1.童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

2.敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

3.牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

四、1.(1)比喻 (2)快乐 失望 (3)当欣赏者正醉心于那穿林而过的响声时,忽然却听到了另一种声音——冰块落地,发出了如玉石破碎的声音。

2.(1)随意横坐在牛背上 调皮可爱,天真活泼 无忧无虑,悠闲自在

(2)牧童赶着牛回家,横坐在牛背上,手拿短笛,随意地吹奏着不成调的曲子

五、1.宋 范成大 农村劳动 劳动人民 劳动人民

2.宋 幼稚嗜玩 稚气满纸而又诗意盎然的“脱冰作戏”

3.乡村晚景 闲适的田园生活赞美向往

六、1.村庄儿女各当家 也傍桑阴学种瓜

2.把麻搓成线 从事,参加

3.乡村男女 乡村里,村夫农妇都很忙碌。他们白天去田里锄草,到了夜晚回来搓麻绳,一刻也不闲着。

4.热爱劳动 农民的辛苦和繁忙

5.诗中流露出作者对劳动人民的赞美。

七、1.A

2.牧童骑牛晚归 牧童晚归休憩 牧童归去横牛背 短笛无腔信口吹 放牛的孩子横坐在牛背上,用短笛随意地吹奏看不成调的乐曲

3.C

4.C D B A

八、1.偷采白莲 2.追黄蝶 3.放纸鸢 4.卧剥莲蓬

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地